ড. নাদির জুনাইদ

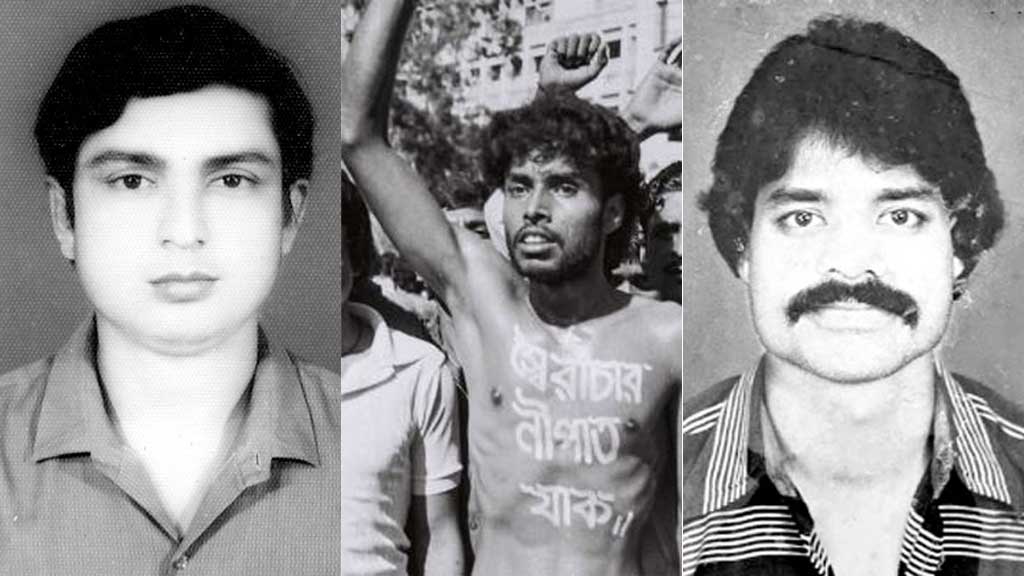

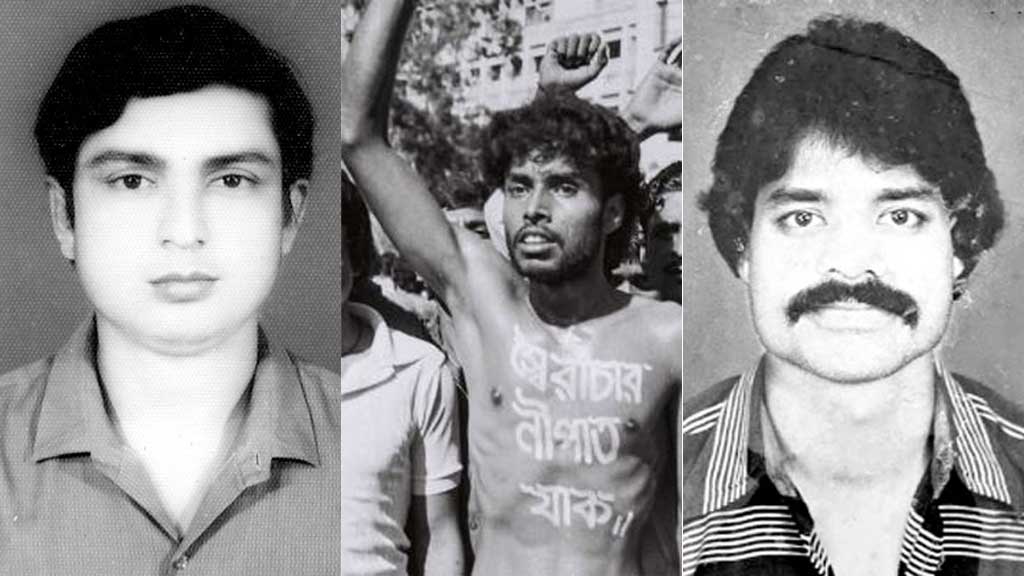

একটি গবেষণা প্রবন্ধ লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে কয়েক দিন ধরে কথা বলছি দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। অর্থনীতি, ইংরেজি সাহিত্য, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, স্থাপত্যবিদ্যা, লোকপ্রশাসন, মৃৎশিল্প, বায়োটেকনোলজি, ব্যবসায় প্রশাসন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ে দেশের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে এই ছাত্রছাত্রীরা। কথোপকথনের একপর্যায়ে তাদের জিজ্ঞাসা করি: সেলিম-দেলোয়ারের নাম শুনেছ কখনো? রাউফুন বসুনিয়া, নূর হোসেন, ডা. মিলন কে ছিলেন? কী হয়েছিল তাঁদের? নূর হোসেনের নাম শুনে সাড়া দেয় কয়েকজন। ভাসা ভাসাভাবে বলে, উনি মারা গিয়েছিলেন আন্দোলনের সময়। আর সেলিম-দেলোয়ার-রাউফুন বসুনিয়া সম্পর্কে কোনো কিছুই বলতে পারে না কেউ। ডা. শামসুল আলম খান মিলনও অপরিচিত তাদের কাছে।

আমি অবাক হই না। কারণ, এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি বেশ কিছু বছর ধরেই। শুধু নিজের হতাশা আরও গভীর হয়। ছাত্রছাত্রীদের জানাই—সেলিম, দেলোয়ার, রাউফুন বসুনিয়া কয়েক দশক আগে তোমাদের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তারা হালকা বিনোদনে বুঁদ থেকে রঙিন চশমা পরে বাস্তব পরিস্থিতির দিকে তাকাননি। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অশুভ প্রভাব অনুধাবন করার বোধ আর সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর রাজনৈতিক সচেতনতা তাঁদের ছিল। খুব বেশি আগের কথা তো নয়, যখন স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন। অথচ তাঁদের নাম জানেই না এই সময়ের বহু তরুণ-তরুণী। যে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আশির দশকজুড়ে আন্দোলন করেছে বহু মানুষ, গণতন্ত্র ফিরে আসার পরও সেই স্বৈরশাসকের প্রভাবশালী অবস্থানই দেখেছে নতুন প্রজন্মের নাগরিকেরা। কিন্তু সেলিম, দেলোয়ার, রাউফুন বসুনিয়া, ডা. মিলনের কথা আলোচনা করা হয়েছে কদাচিৎ। ইতিহাস ও আদর্শে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে যখন যেকোনোভাবে নিজ স্বার্থ আদায়ের লোভই রাজনীতিতে প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেই সমাজে নতুন নাগরিকদের ইতিহাসের সত্য জানানোর প্রয়োজন গুরুত্ব পায় না। নূর হোসেন ও রাউফুন বসুনিয়ার ভাস্কর্য আছে ঢাকা শহরে। আছে ডা. মিলনের স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে তাঁরা নিবিড়ভাবে নেই। থাকলে নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই নামগুলো অপরিচিত থাকত না।

আমার মনে আছে, দেশে করোনা মহামারি শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে একদিন শ্রেণিকক্ষে আমি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় তোলা একটি ছবিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারকে দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সামরিক অফিসার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জেনারেল নিয়াজিকে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর নাম কী? ছবিটি সংবাদপত্রে, বিভিন্ন বইয়ে বহুবার ছাপা হয়েছে। তার পরও ক্লাসভর্তি একজন ছাত্রছাত্রীও সেদিন বলতে পারেনি ছবির এই ব্যক্তি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখা বীর মুক্তিযোদ্ধা তৎকালীন মেজর এ টি এম হায়দার। বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেছি আরও বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধার কথা। কিন্তু এই সময়ের বহু ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ক্রিকেট খেলোয়াড়, টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা আর বিজ্ঞাপনের মডেলদের খুব ভালোভাবে চিনলেও হাতে গোনা দু-একজন মুক্তিযোদ্ধার নামই শুধু বলতে পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় এমন অবস্থা দেখেছি বারবার।

স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার সুফল আমরা ভোগ করছি। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের ফলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। নানা সুবিধাপ্রাপ্তির চিন্তায় কিংবা সুবিধা উপভোগে আমরা ব্যস্ত নতুন সমাজে। কিন্তু এই সমাজ তৈরির জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, সেই প্রকৃত নায়কেরা ক্রমেই পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছে হয়ে পড়েছেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে পড়ে সত্যজিৎ রায়ের ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ (১৯৬২) ছবির অন্যতম চরিত্র ইন্দ্রনাথ রায়ের কথা। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে ইন্দ্রনাথ পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক। প্রভাবশালী এই ব্যক্তি নিজের রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে গর্বিত। তৃপ্তি নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমার একটি খেতাবও আছে। আমাদের সাবেক শাসনকর্তাদের দেওয়া।’ অশোক নামে এক তরুণের সঙ্গে কথা বলার সময় ইন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন তাঁর তিনজন সহপাঠীর কথা, যাঁরা ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইন্দ্রনাথ জানান, তাঁদের একজন গুলি খেয়ে মারা যান আর বাকি দুজন পচেছিলেন জেলে। তিনি বলেন, যদি তিনিও তখন তাঁর বন্ধুদের মতো দেশ স্বাধীন করার জন্য বিপ্লবী দলে যোগ দিতেন, তাহলে তাঁরও আজ আর বেঁচে থাকা হতো না। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন বলেই তাঁর দেশের কাজে লাগছেন এবং স্বাধীনতার ফল উপভোগ করছেন।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের মতো মানুষেরা চিন্তা করেন না, যে ‘স্বাধীনতার ফল’ তাঁরা ভোগ করছেন, কাদের সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতা এসেছিল। ছাত্র পড়িয়ে মাসে মাত্র পঞ্চাশ টাকা উপার্জন করা অশোককে পাঁচটি কোম্পানির চেয়ারম্যান ইন্দ্রনাথ যখন চাকরি দিতে চান, অশোক ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বোঝা যায়, চাকরির দরকার হলেও ইন্দ্রনাথের মতো একজন স্বার্থলোভী মানুষকে অপছন্দ এবং প্রত্যাখ্যান করার বোধ তরুণ অশোকের আছে। কিন্তু অশোকের মধ্যে যে বোধ দেখা যায়, তা অর্জনের জন্য কি কম বয়সীদের অনুপ্রাণিত করছি আমরা? বরং ইন্দ্রনাথের যে বৈভব আর ক্ষমতা, তা অর্জনের জন্যই কি বর্তমান ভোগবাদী সময়ে বহু মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা হচ্ছে না? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, বিজ্ঞাপনে, টেলিভিশন নাটকে, চলচ্চিত্রে আর সংবাদপত্রের পাতায় ভোগবাদী জীবনযাত্রা এবং গ্ল্যামারের আকর্ষণীয় প্রচার চলছে প্রতিনিয়ত। জৌলুশ আর চাকচিক্যের মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য কী করে তরুণদের মনে চিন্তাশীলতা, ইতিহাস আর রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করবে?

কদিন আগে পড়ছিলাম পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক উর্বী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণামূলক বই ‘কলকাতা ৪৬ : স্থান কাল চিত্র’। গত শতকের সত্তর এবং আশির দশকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হতো সোভিয়েত লেখকদের বিভিন্ন লেখার অত্যন্ত সুখপাঠ্য ঝরঝরে বাংলা অনুবাদ। যখন পড়তে শিখেছি, তখন থেকেই গভীর আনন্দ নিয়ে পড়তাম সেই বইগুলো। উর্বী মুখোপাধ্যায়ও নিজের ছেলেবেলায় সেই সোভিয়েত বইগুলো পড়ার কথা লিখেছেন: ‘খুব ছোটবেলায় ভালো লাগত “দাদুর দস্তানা’ ও “চুক আর গেকের গল্প”। একটু বড় হয়ে বিকল্প জীবনের আঘ্রাণ পেতাম ইগর গাইদারের ‘ইস্কুল’-এ। এখনো মনে পড়ে, গরমের ছুটিতে দুপুরবেলা খড়খড়ি নামিয়ে প্রায় অন্ধকার ঘর, লোডশেডিংয়ে থমকে আছে পাখা, মায়ের মৃদু নাক ডাকার শব্দ আর দূরে একটানা চিলের ডাকের মাঝে আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়ে চলেছি অস্ত্রভস্কি, টলস্টয়, তুর্গেনেভ থেকে চেখভ। বইয়ের পাতার বরফঢাকা স্তেপের জমিদারি অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে থেকে মেশিনগানের আওয়াজের সঙ্গে কোনো দিন বাইরের গরমের হলকা বা চিলের একঘেয়ে ডাকের বিরোধ বাধেনি।’

উর্বী মুখোপাধ্যায়ের এই বর্ণনা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, আশির দশকের ঢাকায় গ্রীষ্মের দীর্ঘ দুপুরগুলো। স্কুল থেকে ফিরে ভাত খেয়ে নীরব সেই সব দুপুরে প্রায়ই ডুবে যেতাম বইয়ের মাঝে। কোনোদিন সোভিয়েত বই, কখনো সেবা প্রকাশনী থেকে বের হওয়া আলেকজান্ডার দুমা, রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, এরিক মারিয়া রেমার্ক, স্যার ওয়াল্টার স্কট বা জ্যাক লন্ডনের লেখা বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর বাংলা অনুবাদ; কোনো দিন সত্যজিৎ রায়ের লেখা গল্প। পড়তে পড়তে কখনো চোখ তুলে তাকাতাম জানালার বাইরে। ঢাকার শান্ত দুপুরের দিকে তাকিয়ে যেন দেখতে পেতাম সুদূর রাশিয়ার কোনো সাগরতীরে সাশুক আর আনুস্যার ছোটাছুটি, প্যারিসের পথ ধরে হেঁটে যাওয়া চার মাস্কেটিয়ার বন্ধু, আর যুদ্ধশেষে ট্রেনে করে তরুণ জার্মান সৈন্যদের অনেক দিন পর বাড়ি ফেরার দৃশ্য।

কল্পনা আর জীবনঘনিষ্ঠ ভাবনা অনুভবের এমন চর্চা কি বর্তমান সময়ের কমবয়সীদের জীবনে আছে? এখন বইয়ের স্থান দখল করে নিয়েছে স্মার্টফোন। দিনদিন বাড়ছে মোবাইল ফোনে আসক্তি। যে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন নাটক আর ওয়েব সিরিজগুলো এখন তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশে, সেখানে কখনো কোনো প্রধান চরিত্রকে বা কমবয়সীদের বই অথবা সংবাদপত্র পড়তে দেখি না আমরা। দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো দিক বা বর্তমান সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার কারণ নিয়ে কোনো তরুণ-তরুণীকে কথা বলতেও দেখা যায় না। বরং নিয়মিতভাবে দেখানো হ, তরুণ-তরুণীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, মোবাইল ফোনে কথা বলার দৃশ্য আসে ঘনঘন আর দর্শককে আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয় থ্রিলারধর্মী কাহিনি। পুলিশ চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি ইদানীং আমাদের দেশের নাটক-চলচ্চিত্রের একটি নিয়মিত উপাদানে পরিণত হয়েছে, যা বহু দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারে—এমন উত্তেজনা কাহিনিতে যুক্ত করছে। কিন্তু কেন সমাজে সমস্যা টিকে থাকছে, তার গভীর বিশ্লেষণ চলচ্চিত্র-নাটক-ওয়েব সিরিজে করা হচ্ছে না। আর অপরাধীদের দমন করার দৃশ্য দেখানো হচ্ছে খুবই সরলভাবে, যা বাস্তবের জটিলতার সঙ্গে বেমানান।

কল্পনা আর জীবনঘনিষ্ঠ ভাবনা অনুভবের এমন চর্চা কি বর্তমান সময়ের কমবয়সীদের জীবনে আছে? এখন বইয়ের স্থান দখল করে নিয়েছে স্মার্টফোন। দিনদিন বাড়ছে মোবাইল ফোনে আসক্তি। যে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন নাটক আর ওয়েব সিরিজগুলো এখন তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশে, সেখানে কখনো কোনো প্রধান চরিত্রকে বা কমবয়সীদের বই অথবা সংবাদপত্র পড়তে দেখি না আমরা। দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো দিক বা বর্তমান সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার কারণ নিয়ে কোনো তরুণ-তরুণীকে কথা বলতেও দেখা যায় না। বরং নিয়মিতভাবে দেখানো হ, তরুণ-তরুণীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, মোবাইল ফোনে কথা বলার দৃশ্য আসে ঘনঘন আর দর্শককে আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয় থ্রিলারধর্মী কাহিনি। পুলিশ চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি ইদানীং আমাদের দেশের নাটক-চলচ্চিত্রের একটি নিয়মিত উপাদানে পরিণত হয়েছে, যা বহু দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারে—এমন উত্তেজনা কাহিনিতে যুক্ত করছে। কিন্তু কেন সমাজে সমস্যা টিকে থাকছে, তার গভীর বিশ্লেষণ চলচ্চিত্র-নাটক-ওয়েব সিরিজে করা হচ্ছে না। আর অপরাধীদের দমন করার দৃশ্য দেখানো হচ্ছে খুবই সরলভাবে, যা বাস্তবের জটিলতার সঙ্গে বেমানান।

অথচ এমন গতানুগতিক নাটক-ওয়েব সিরিজ নিয়েই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন অনেক দর্শক-সমালোচক। চিন্তা আর কল্পনার গভীরতা এবং ইতিহাস ও রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন যে ব্যক্তির এবং সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত জরুরি, এই বোধ মানুষের মনে সৃষ্টির উদ্যোগ না নিয়ে থ্রিলার, রোমান্স আর ভোগবাদিতার অগভীর আনন্দে তাদের আচ্ছন্ন করে রাখার প্রক্রিয়া চলমান থাকছে। এতে কিছু মানুষের ব্যবসায়িক সাফল্য এলেও সমাজে চিন্তাঋদ্ধতার কোনো বিস্তার ঘটছে না। দুর্নীতি, ক্ষমতার প্রতি লোভ, স্বার্থের জন্য লেজুড়বৃত্তি, ধর্মান্ধতা, রুচি, সুবিবেচনার অভাব প্রভৃতি গুরুতর সমস্যা, যা আমাদের সমাজকে পীড়িত করছে। মানুষ যদি চিন্তাশীল ও সমাজসচেতন না হয়, তাহলে এই সমস্যাগুলো টিকে থাকবে—এই সত্য আমাদের অনুধাবন করা উচিত। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক দল ও সরকার—সকল পর্যায় থেকেই নাগরিকদের চিন্তাঋদ্ধ ও সচেতন করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এই দায়িত্ব কারও একার নয় এবং কোনো প্রতিষ্ঠানই এই জরুরি দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখাতে পারে না।

লেখক: অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একটি গবেষণা প্রবন্ধ লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে কয়েক দিন ধরে কথা বলছি দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। অর্থনীতি, ইংরেজি সাহিত্য, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, স্থাপত্যবিদ্যা, লোকপ্রশাসন, মৃৎশিল্প, বায়োটেকনোলজি, ব্যবসায় প্রশাসন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ে দেশের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে এই ছাত্রছাত্রীরা। কথোপকথনের একপর্যায়ে তাদের জিজ্ঞাসা করি: সেলিম-দেলোয়ারের নাম শুনেছ কখনো? রাউফুন বসুনিয়া, নূর হোসেন, ডা. মিলন কে ছিলেন? কী হয়েছিল তাঁদের? নূর হোসেনের নাম শুনে সাড়া দেয় কয়েকজন। ভাসা ভাসাভাবে বলে, উনি মারা গিয়েছিলেন আন্দোলনের সময়। আর সেলিম-দেলোয়ার-রাউফুন বসুনিয়া সম্পর্কে কোনো কিছুই বলতে পারে না কেউ। ডা. শামসুল আলম খান মিলনও অপরিচিত তাদের কাছে।

আমি অবাক হই না। কারণ, এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি বেশ কিছু বছর ধরেই। শুধু নিজের হতাশা আরও গভীর হয়। ছাত্রছাত্রীদের জানাই—সেলিম, দেলোয়ার, রাউফুন বসুনিয়া কয়েক দশক আগে তোমাদের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তারা হালকা বিনোদনে বুঁদ থেকে রঙিন চশমা পরে বাস্তব পরিস্থিতির দিকে তাকাননি। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অশুভ প্রভাব অনুধাবন করার বোধ আর সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর রাজনৈতিক সচেতনতা তাঁদের ছিল। খুব বেশি আগের কথা তো নয়, যখন স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন। অথচ তাঁদের নাম জানেই না এই সময়ের বহু তরুণ-তরুণী। যে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আশির দশকজুড়ে আন্দোলন করেছে বহু মানুষ, গণতন্ত্র ফিরে আসার পরও সেই স্বৈরশাসকের প্রভাবশালী অবস্থানই দেখেছে নতুন প্রজন্মের নাগরিকেরা। কিন্তু সেলিম, দেলোয়ার, রাউফুন বসুনিয়া, ডা. মিলনের কথা আলোচনা করা হয়েছে কদাচিৎ। ইতিহাস ও আদর্শে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে যখন যেকোনোভাবে নিজ স্বার্থ আদায়ের লোভই রাজনীতিতে প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেই সমাজে নতুন নাগরিকদের ইতিহাসের সত্য জানানোর প্রয়োজন গুরুত্ব পায় না। নূর হোসেন ও রাউফুন বসুনিয়ার ভাস্কর্য আছে ঢাকা শহরে। আছে ডা. মিলনের স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে তাঁরা নিবিড়ভাবে নেই। থাকলে নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই নামগুলো অপরিচিত থাকত না।

আমার মনে আছে, দেশে করোনা মহামারি শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে একদিন শ্রেণিকক্ষে আমি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় তোলা একটি ছবিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারকে দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সামরিক অফিসার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জেনারেল নিয়াজিকে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর নাম কী? ছবিটি সংবাদপত্রে, বিভিন্ন বইয়ে বহুবার ছাপা হয়েছে। তার পরও ক্লাসভর্তি একজন ছাত্রছাত্রীও সেদিন বলতে পারেনি ছবির এই ব্যক্তি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখা বীর মুক্তিযোদ্ধা তৎকালীন মেজর এ টি এম হায়দার। বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেছি আরও বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধার কথা। কিন্তু এই সময়ের বহু ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ক্রিকেট খেলোয়াড়, টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা আর বিজ্ঞাপনের মডেলদের খুব ভালোভাবে চিনলেও হাতে গোনা দু-একজন মুক্তিযোদ্ধার নামই শুধু বলতে পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় এমন অবস্থা দেখেছি বারবার।

স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার সুফল আমরা ভোগ করছি। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের ফলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। নানা সুবিধাপ্রাপ্তির চিন্তায় কিংবা সুবিধা উপভোগে আমরা ব্যস্ত নতুন সমাজে। কিন্তু এই সমাজ তৈরির জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, সেই প্রকৃত নায়কেরা ক্রমেই পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছে হয়ে পড়েছেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে পড়ে সত্যজিৎ রায়ের ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ (১৯৬২) ছবির অন্যতম চরিত্র ইন্দ্রনাথ রায়ের কথা। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে ইন্দ্রনাথ পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক। প্রভাবশালী এই ব্যক্তি নিজের রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে গর্বিত। তৃপ্তি নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমার একটি খেতাবও আছে। আমাদের সাবেক শাসনকর্তাদের দেওয়া।’ অশোক নামে এক তরুণের সঙ্গে কথা বলার সময় ইন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন তাঁর তিনজন সহপাঠীর কথা, যাঁরা ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইন্দ্রনাথ জানান, তাঁদের একজন গুলি খেয়ে মারা যান আর বাকি দুজন পচেছিলেন জেলে। তিনি বলেন, যদি তিনিও তখন তাঁর বন্ধুদের মতো দেশ স্বাধীন করার জন্য বিপ্লবী দলে যোগ দিতেন, তাহলে তাঁরও আজ আর বেঁচে থাকা হতো না। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন বলেই তাঁর দেশের কাজে লাগছেন এবং স্বাধীনতার ফল উপভোগ করছেন।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের মতো মানুষেরা চিন্তা করেন না, যে ‘স্বাধীনতার ফল’ তাঁরা ভোগ করছেন, কাদের সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতা এসেছিল। ছাত্র পড়িয়ে মাসে মাত্র পঞ্চাশ টাকা উপার্জন করা অশোককে পাঁচটি কোম্পানির চেয়ারম্যান ইন্দ্রনাথ যখন চাকরি দিতে চান, অশোক ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বোঝা যায়, চাকরির দরকার হলেও ইন্দ্রনাথের মতো একজন স্বার্থলোভী মানুষকে অপছন্দ এবং প্রত্যাখ্যান করার বোধ তরুণ অশোকের আছে। কিন্তু অশোকের মধ্যে যে বোধ দেখা যায়, তা অর্জনের জন্য কি কম বয়সীদের অনুপ্রাণিত করছি আমরা? বরং ইন্দ্রনাথের যে বৈভব আর ক্ষমতা, তা অর্জনের জন্যই কি বর্তমান ভোগবাদী সময়ে বহু মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা হচ্ছে না? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, বিজ্ঞাপনে, টেলিভিশন নাটকে, চলচ্চিত্রে আর সংবাদপত্রের পাতায় ভোগবাদী জীবনযাত্রা এবং গ্ল্যামারের আকর্ষণীয় প্রচার চলছে প্রতিনিয়ত। জৌলুশ আর চাকচিক্যের মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য কী করে তরুণদের মনে চিন্তাশীলতা, ইতিহাস আর রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করবে?

কদিন আগে পড়ছিলাম পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক উর্বী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণামূলক বই ‘কলকাতা ৪৬ : স্থান কাল চিত্র’। গত শতকের সত্তর এবং আশির দশকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হতো সোভিয়েত লেখকদের বিভিন্ন লেখার অত্যন্ত সুখপাঠ্য ঝরঝরে বাংলা অনুবাদ। যখন পড়তে শিখেছি, তখন থেকেই গভীর আনন্দ নিয়ে পড়তাম সেই বইগুলো। উর্বী মুখোপাধ্যায়ও নিজের ছেলেবেলায় সেই সোভিয়েত বইগুলো পড়ার কথা লিখেছেন: ‘খুব ছোটবেলায় ভালো লাগত “দাদুর দস্তানা’ ও “চুক আর গেকের গল্প”। একটু বড় হয়ে বিকল্প জীবনের আঘ্রাণ পেতাম ইগর গাইদারের ‘ইস্কুল’-এ। এখনো মনে পড়ে, গরমের ছুটিতে দুপুরবেলা খড়খড়ি নামিয়ে প্রায় অন্ধকার ঘর, লোডশেডিংয়ে থমকে আছে পাখা, মায়ের মৃদু নাক ডাকার শব্দ আর দূরে একটানা চিলের ডাকের মাঝে আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়ে চলেছি অস্ত্রভস্কি, টলস্টয়, তুর্গেনেভ থেকে চেখভ। বইয়ের পাতার বরফঢাকা স্তেপের জমিদারি অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে থেকে মেশিনগানের আওয়াজের সঙ্গে কোনো দিন বাইরের গরমের হলকা বা চিলের একঘেয়ে ডাকের বিরোধ বাধেনি।’

উর্বী মুখোপাধ্যায়ের এই বর্ণনা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, আশির দশকের ঢাকায় গ্রীষ্মের দীর্ঘ দুপুরগুলো। স্কুল থেকে ফিরে ভাত খেয়ে নীরব সেই সব দুপুরে প্রায়ই ডুবে যেতাম বইয়ের মাঝে। কোনোদিন সোভিয়েত বই, কখনো সেবা প্রকাশনী থেকে বের হওয়া আলেকজান্ডার দুমা, রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, এরিক মারিয়া রেমার্ক, স্যার ওয়াল্টার স্কট বা জ্যাক লন্ডনের লেখা বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর বাংলা অনুবাদ; কোনো দিন সত্যজিৎ রায়ের লেখা গল্প। পড়তে পড়তে কখনো চোখ তুলে তাকাতাম জানালার বাইরে। ঢাকার শান্ত দুপুরের দিকে তাকিয়ে যেন দেখতে পেতাম সুদূর রাশিয়ার কোনো সাগরতীরে সাশুক আর আনুস্যার ছোটাছুটি, প্যারিসের পথ ধরে হেঁটে যাওয়া চার মাস্কেটিয়ার বন্ধু, আর যুদ্ধশেষে ট্রেনে করে তরুণ জার্মান সৈন্যদের অনেক দিন পর বাড়ি ফেরার দৃশ্য।

কল্পনা আর জীবনঘনিষ্ঠ ভাবনা অনুভবের এমন চর্চা কি বর্তমান সময়ের কমবয়সীদের জীবনে আছে? এখন বইয়ের স্থান দখল করে নিয়েছে স্মার্টফোন। দিনদিন বাড়ছে মোবাইল ফোনে আসক্তি। যে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন নাটক আর ওয়েব সিরিজগুলো এখন তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশে, সেখানে কখনো কোনো প্রধান চরিত্রকে বা কমবয়সীদের বই অথবা সংবাদপত্র পড়তে দেখি না আমরা। দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো দিক বা বর্তমান সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার কারণ নিয়ে কোনো তরুণ-তরুণীকে কথা বলতেও দেখা যায় না। বরং নিয়মিতভাবে দেখানো হ, তরুণ-তরুণীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, মোবাইল ফোনে কথা বলার দৃশ্য আসে ঘনঘন আর দর্শককে আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয় থ্রিলারধর্মী কাহিনি। পুলিশ চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি ইদানীং আমাদের দেশের নাটক-চলচ্চিত্রের একটি নিয়মিত উপাদানে পরিণত হয়েছে, যা বহু দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারে—এমন উত্তেজনা কাহিনিতে যুক্ত করছে। কিন্তু কেন সমাজে সমস্যা টিকে থাকছে, তার গভীর বিশ্লেষণ চলচ্চিত্র-নাটক-ওয়েব সিরিজে করা হচ্ছে না। আর অপরাধীদের দমন করার দৃশ্য দেখানো হচ্ছে খুবই সরলভাবে, যা বাস্তবের জটিলতার সঙ্গে বেমানান।

কল্পনা আর জীবনঘনিষ্ঠ ভাবনা অনুভবের এমন চর্চা কি বর্তমান সময়ের কমবয়সীদের জীবনে আছে? এখন বইয়ের স্থান দখল করে নিয়েছে স্মার্টফোন। দিনদিন বাড়ছে মোবাইল ফোনে আসক্তি। যে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন নাটক আর ওয়েব সিরিজগুলো এখন তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশে, সেখানে কখনো কোনো প্রধান চরিত্রকে বা কমবয়সীদের বই অথবা সংবাদপত্র পড়তে দেখি না আমরা। দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো দিক বা বর্তমান সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার কারণ নিয়ে কোনো তরুণ-তরুণীকে কথা বলতেও দেখা যায় না। বরং নিয়মিতভাবে দেখানো হ, তরুণ-তরুণীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, মোবাইল ফোনে কথা বলার দৃশ্য আসে ঘনঘন আর দর্শককে আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয় থ্রিলারধর্মী কাহিনি। পুলিশ চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি ইদানীং আমাদের দেশের নাটক-চলচ্চিত্রের একটি নিয়মিত উপাদানে পরিণত হয়েছে, যা বহু দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারে—এমন উত্তেজনা কাহিনিতে যুক্ত করছে। কিন্তু কেন সমাজে সমস্যা টিকে থাকছে, তার গভীর বিশ্লেষণ চলচ্চিত্র-নাটক-ওয়েব সিরিজে করা হচ্ছে না। আর অপরাধীদের দমন করার দৃশ্য দেখানো হচ্ছে খুবই সরলভাবে, যা বাস্তবের জটিলতার সঙ্গে বেমানান।

অথচ এমন গতানুগতিক নাটক-ওয়েব সিরিজ নিয়েই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন অনেক দর্শক-সমালোচক। চিন্তা আর কল্পনার গভীরতা এবং ইতিহাস ও রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন যে ব্যক্তির এবং সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত জরুরি, এই বোধ মানুষের মনে সৃষ্টির উদ্যোগ না নিয়ে থ্রিলার, রোমান্স আর ভোগবাদিতার অগভীর আনন্দে তাদের আচ্ছন্ন করে রাখার প্রক্রিয়া চলমান থাকছে। এতে কিছু মানুষের ব্যবসায়িক সাফল্য এলেও সমাজে চিন্তাঋদ্ধতার কোনো বিস্তার ঘটছে না। দুর্নীতি, ক্ষমতার প্রতি লোভ, স্বার্থের জন্য লেজুড়বৃত্তি, ধর্মান্ধতা, রুচি, সুবিবেচনার অভাব প্রভৃতি গুরুতর সমস্যা, যা আমাদের সমাজকে পীড়িত করছে। মানুষ যদি চিন্তাশীল ও সমাজসচেতন না হয়, তাহলে এই সমস্যাগুলো টিকে থাকবে—এই সত্য আমাদের অনুধাবন করা উচিত। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক দল ও সরকার—সকল পর্যায় থেকেই নাগরিকদের চিন্তাঋদ্ধ ও সচেতন করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এই দায়িত্ব কারও একার নয় এবং কোনো প্রতিষ্ঠানই এই জরুরি দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখাতে পারে না।

লেখক: অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্বয়ং একাধিকবার বলেছেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন এমন এক আবহে অনুষ্ঠিত হবে যে তা শুধু দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সর্বজনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এটা তাঁর নিজের এবং অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে

১৩ ঘণ্টা আগে

সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫। আস্থা আছে কি না, স্বপ্রণোদিত হয়ে যাচাই করতে গিয়ে বিপাকে পড়েন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া বাইরু। সংসদে ১৯৪ জন সংসদ সদস্য তাঁর ওপর আস্থা জানিয়ে ভোট দিলেও ৩৬৪ জন তাঁকে লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ফ্রান্সের আইনপ্রণেতা হচ্ছেন মোট ৫৭৭ জন। ফলে মাত্র ৯ মাস ক্ষমতায়

১৩ ঘণ্টা আগে

সময় এখন অদ্ভুত এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। মানুষ তার হাজার বছরের ইতিহাসে অনেক বিপ্লবের সাক্ষী হয়েছে—কৃষি, শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি। প্রতিটি বিপ্লব আমাদের জীবনধারায় গভীর পরিবর্তন এনেছে, কেউ কেউ পেছনে পড়ে গেছে, কেউ সামনের সারিতে উঠে এসেছে। কিন্তু এইবার যা আসছে, তা হয়তো আর কাউকে কেবল পেছনেই ফেলবে না; বরং মানুষক

১৩ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশে ১৯৭২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ১০ গুণ বেড়েছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে। আজকের পত্রিকায় ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ‘সেন্টার ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড বায়োসায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল’ (ক্যাবি) আয়োজিত এক কর্মশালায় এই উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে।

১৪ ঘণ্টা আগে