কাজী শামিম আহমেদ, খুলনা

দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় শীর্ষ খাত হিসেবে উঠে এসেছিল সাদা সোনাখ্যাত হিমায়িত চিংড়ি খাত। তৈরি পোশাক খাতের পরেই ছিল এই খাতের অবস্থান। কিন্তু নানা কারণে এ খাতের রপ্তানি আয় তলানিতে। খাতটির অবস্থান এখন ১০ নম্বরে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতিমালা না মেনে চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ, উৎপাদন কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, পোনা সংকটসহ বিভিন্ন কারণে চিংড়ি খাত দিন দিন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের শীর্ষ ১০ রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এই অর্থবছরে শুধু তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানি আয় এসেছে ৮০ শতাংশ। অন্যান্য পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে মাত্র ২০ শতাংশ। এই অর্থবছরে রপ্তানি আয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। এরপর রয়েছে কৃষিপণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, কটন ও কটন পণ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ফুটওয়্যার (চামড়া ব্যতীত) পণ্য এবং সর্বশেষ ১০ নম্বরে রয়েছে হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ।

বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) সূত্র বলেছে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৪ হাজার ২৭৮ টন চিংড়ি রপ্তানি হয়েছিল; যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য ৫১ কোটি ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ খাতে রপ্তানি কমে ৪০ হাজার ৭২৬ টনে দাঁড়ায়। এভাবে গত ১০ বছরে রপ্তানির পরিমাণ কমেছেই। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৪ কোটি ৮৩ লাখ ডলারের চিংড়ি রপ্তানি হয়েছে। বিএফএফইএর তথ্যমতে, বর্তমানে ১০৯টি নিবন্ধিত চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যে খুলনায় ২০টি ও চট্টগ্রামে ১৮টি চালু আছে।

চিংড়ি খাতে রপ্তানির এই দুরবস্থার কারণ জানতে চাইলে বিএফএফইএর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তরিকুল ইসলাম জহীর বলেন, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ওজন বাড়াতে চিংড়ির ভেতরে বিভিন্ন অপদ্রব্য ঢোকাচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ‘পুশ’। এ ধরনের প্রবণতা রপ্তানি খাতের জন্য অশনিসংকেত। তিনি বলেন, গত ১৪ এপ্রিল এ নিয়ে মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সঙ্গে বিএফএফইএর বৈঠক হয়। ওই সভায় রপ্তানিকারকেরা প্রতিটি প্রক্রিয়াজাত কোম্পানিকে হেড লেস (মাথাবিহীন) গলদা ও বাগদা চিংড়ি না কেনার আহ্বান জানান। পাশাপাশি অসাধু কাজের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

তরিকুল ইসলাম আরও বলেন, মাঠপর্যায়ে কিছু ব্যবসায়ী চিংড়ির মাথা ছাড়িয়ে সেখানে ইনজেকশনের মাধ্যমে অপদ্রব্য পুশ করে ওজন বাড়ানোয় আর্ন্তজাতিকভাবে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এতে ক্রেতারা চিংড়ি কেনায় অনাগ্রহ প্রকাশ করছে। এ কারণে রপ্তানি দিন দিন কমছে।

জানতে চাইলে খুলনার মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা লিপটন সরদার বলেন, চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ ঠেকাতে অভিযান চলমান রয়েছে। এই অসাধু কাজে জড়িত অভিযোগে ইন্টারন্যাশনাল সি ফুড কোম্পানিকে এক মাস এবং এডলাস সি ফুড ও শাহনেওয়াজ সি ফুডের সব কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোনো প্রক্রিয়াজাত কারখানা হেডলেস চিংড়ি কিনতে পারবে না। মাথাসহ কিনে তারপর নিজেরা হেডলেস করে প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করবে। যারা এ নির্দেশনা মানছে না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

চিংড়িসহ মৎস্য রপ্তানি কমে যাওয়ার পেছনে শুধু অপদ্রব্য পুশই একমাত্র কারণ নয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের মতে, নদী-খাল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জোয়ার-ভাটায় জমি উঁচু হয়ে যাচ্ছে। মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা লিপটন সরদার বলেন, ‘চিংড়ি উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি আমাদের নেই। তা ছাড়া একজন চিংড়িচাষি একবার মার খেলে তাঁর পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন। কৃষকদের শস্যবিমা থাকলেও মৎস্যজীবীদের তা নেই। তাঁরা বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ভর্তুকি পান না। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় চিংড়ি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সুন্দরবন একাডেমির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খুলনা অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যক্তি নদ-নদীতে বিষ দিয়ে মাছ ধরছে। প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের ছত্রচ্ছায়ায় একশ্রেণির অসাধু জেলে সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকে বিষ দিয়ে মাছ ও কাঁকড়া শিকার করছে। এতে পানি বিষাক্ত হয়ে মাছের সঙ্গে অন্যান্য জলজ প্রাণীও মারা যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বনের জলজ জীববৈচিত্র্য। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে সুন্দরবনসংলগ্ন বৃহত্তর খুলনা জেলার নদ-নদীর মাছের ওপরেও।

মৎস্য অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. মনিরুল মামুন বলেন, মাছের প্রধান বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র সুন্দরবনের নদ-নদীতে মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় বৃহত্তর খুলনা জেলার নদ-নদীতেও মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন কমে গেছে। তবে মৎস্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সুন্দরবন বন বিভাগ যৌথভাবে কাজ করলে মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন বাড়ানো হয়তো সম্ভব।

দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় শীর্ষ খাত হিসেবে উঠে এসেছিল সাদা সোনাখ্যাত হিমায়িত চিংড়ি খাত। তৈরি পোশাক খাতের পরেই ছিল এই খাতের অবস্থান। কিন্তু নানা কারণে এ খাতের রপ্তানি আয় তলানিতে। খাতটির অবস্থান এখন ১০ নম্বরে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতিমালা না মেনে চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ, উৎপাদন কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, পোনা সংকটসহ বিভিন্ন কারণে চিংড়ি খাত দিন দিন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের শীর্ষ ১০ রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এই অর্থবছরে শুধু তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানি আয় এসেছে ৮০ শতাংশ। অন্যান্য পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে মাত্র ২০ শতাংশ। এই অর্থবছরে রপ্তানি আয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। এরপর রয়েছে কৃষিপণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, কটন ও কটন পণ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ফুটওয়্যার (চামড়া ব্যতীত) পণ্য এবং সর্বশেষ ১০ নম্বরে রয়েছে হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ।

বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) সূত্র বলেছে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৪ হাজার ২৭৮ টন চিংড়ি রপ্তানি হয়েছিল; যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য ৫১ কোটি ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ খাতে রপ্তানি কমে ৪০ হাজার ৭২৬ টনে দাঁড়ায়। এভাবে গত ১০ বছরে রপ্তানির পরিমাণ কমেছেই। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৪ কোটি ৮৩ লাখ ডলারের চিংড়ি রপ্তানি হয়েছে। বিএফএফইএর তথ্যমতে, বর্তমানে ১০৯টি নিবন্ধিত চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যে খুলনায় ২০টি ও চট্টগ্রামে ১৮টি চালু আছে।

চিংড়ি খাতে রপ্তানির এই দুরবস্থার কারণ জানতে চাইলে বিএফএফইএর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তরিকুল ইসলাম জহীর বলেন, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ওজন বাড়াতে চিংড়ির ভেতরে বিভিন্ন অপদ্রব্য ঢোকাচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ‘পুশ’। এ ধরনের প্রবণতা রপ্তানি খাতের জন্য অশনিসংকেত। তিনি বলেন, গত ১৪ এপ্রিল এ নিয়ে মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সঙ্গে বিএফএফইএর বৈঠক হয়। ওই সভায় রপ্তানিকারকেরা প্রতিটি প্রক্রিয়াজাত কোম্পানিকে হেড লেস (মাথাবিহীন) গলদা ও বাগদা চিংড়ি না কেনার আহ্বান জানান। পাশাপাশি অসাধু কাজের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

তরিকুল ইসলাম আরও বলেন, মাঠপর্যায়ে কিছু ব্যবসায়ী চিংড়ির মাথা ছাড়িয়ে সেখানে ইনজেকশনের মাধ্যমে অপদ্রব্য পুশ করে ওজন বাড়ানোয় আর্ন্তজাতিকভাবে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এতে ক্রেতারা চিংড়ি কেনায় অনাগ্রহ প্রকাশ করছে। এ কারণে রপ্তানি দিন দিন কমছে।

জানতে চাইলে খুলনার মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা লিপটন সরদার বলেন, চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ ঠেকাতে অভিযান চলমান রয়েছে। এই অসাধু কাজে জড়িত অভিযোগে ইন্টারন্যাশনাল সি ফুড কোম্পানিকে এক মাস এবং এডলাস সি ফুড ও শাহনেওয়াজ সি ফুডের সব কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোনো প্রক্রিয়াজাত কারখানা হেডলেস চিংড়ি কিনতে পারবে না। মাথাসহ কিনে তারপর নিজেরা হেডলেস করে প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করবে। যারা এ নির্দেশনা মানছে না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

চিংড়িসহ মৎস্য রপ্তানি কমে যাওয়ার পেছনে শুধু অপদ্রব্য পুশই একমাত্র কারণ নয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের মতে, নদী-খাল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জোয়ার-ভাটায় জমি উঁচু হয়ে যাচ্ছে। মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা লিপটন সরদার বলেন, ‘চিংড়ি উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি আমাদের নেই। তা ছাড়া একজন চিংড়িচাষি একবার মার খেলে তাঁর পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন। কৃষকদের শস্যবিমা থাকলেও মৎস্যজীবীদের তা নেই। তাঁরা বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ভর্তুকি পান না। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় চিংড়ি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সুন্দরবন একাডেমির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খুলনা অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যক্তি নদ-নদীতে বিষ দিয়ে মাছ ধরছে। প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের ছত্রচ্ছায়ায় একশ্রেণির অসাধু জেলে সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকে বিষ দিয়ে মাছ ও কাঁকড়া শিকার করছে। এতে পানি বিষাক্ত হয়ে মাছের সঙ্গে অন্যান্য জলজ প্রাণীও মারা যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বনের জলজ জীববৈচিত্র্য। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে সুন্দরবনসংলগ্ন বৃহত্তর খুলনা জেলার নদ-নদীর মাছের ওপরেও।

মৎস্য অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. মনিরুল মামুন বলেন, মাছের প্রধান বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র সুন্দরবনের নদ-নদীতে মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় বৃহত্তর খুলনা জেলার নদ-নদীতেও মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন কমে গেছে। তবে মৎস্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সুন্দরবন বন বিভাগ যৌথভাবে কাজ করলে মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন বাড়ানো হয়তো সম্ভব।

তথ্যসেবা আরও সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক স্থাপন করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ডিএসইর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আসাদুর রহমান এই ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক উদ্বোধন করেন।

১ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশ মনিটরের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম। গ্যালাক্সি গ্রুপের পক্ষে লিড স্পনসর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ। অন্যদিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার পক্ষে হসপিটালিটি পার্টনার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন হোটেলটির জেনারেল...

১ ঘণ্টা আগে

আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর জানায়, প্রাথমিকভাবে যশোরের বেনাপোল কাস্টম হাউসে ১৫ ডিসেম্বর থেকে এই সাব-মডিউলের পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর আগে ট্রাক প্রবেশ ও বহির্গমনের তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হতো, যা সময়সাপেক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ঝুঁকি ছিল।

২ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন শিল্পের পথিকৃৎ ও ওয়ালটন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এস এম নজরুল ইসলামের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় গতকাল বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ওয়ালটনের হেডকোয়ার্টার্স, করপোরেট অফিসসহ দেশব্যাপী ওয়ালটনের সার্ভিস...

২ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

তথ্যসেবা আরও সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক স্থাপন করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ডিএসইর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আসাদুর রহমান এই ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিএসইর প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা ড. আসিফুর রহমান, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা মো. ছামিউল ইসলাম, প্রধান রেগুলেটরি কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়াসহ ডিএসইর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় মোহাম্মদ আসাদুর রহমান বলেন, ইনফরমেশন হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান আরও সহজ হবে এবং বিনিয়োগকারী ও অন্য অংশীজনদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার দ্রুত ও কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে ডিএসইর সেবার মান আরও গ্রাহকবান্ধব ও স্বচ্ছ হবে।

ডিএসইর এমডি আশা প্রকাশ করেন, এই হেল্প ডেস্ক ডিএসইর বাজার অংশগ্রহণকারীদের আস্থা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পুঁজিবাজারসংক্রান্ত সব ধরনের তথ্যের জন্য +৮৮-০২-৪১০৪০১৮৯, ০৯৬৬৬৭০২০৭০ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

তথ্যসেবা আরও সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক স্থাপন করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ডিএসইর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আসাদুর রহমান এই ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিএসইর প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা ড. আসিফুর রহমান, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা মো. ছামিউল ইসলাম, প্রধান রেগুলেটরি কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়াসহ ডিএসইর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় মোহাম্মদ আসাদুর রহমান বলেন, ইনফরমেশন হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান আরও সহজ হবে এবং বিনিয়োগকারী ও অন্য অংশীজনদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার দ্রুত ও কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে ডিএসইর সেবার মান আরও গ্রাহকবান্ধব ও স্বচ্ছ হবে।

ডিএসইর এমডি আশা প্রকাশ করেন, এই হেল্প ডেস্ক ডিএসইর বাজার অংশগ্রহণকারীদের আস্থা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পুঁজিবাজারসংক্রান্ত সব ধরনের তথ্যের জন্য +৮৮-০২-৪১০৪০১৮৯, ০৯৬৬৬৭০২০৭০ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় শীর্ষ খাত হিসেবে উঠে এসেছিল সাদা সোনাখ্যাত হিমায়িত চিংড়ি খাত। তৈরি পোশাক খাতের পরেই ছিল এই খাতের অবস্থান। কিন্তু নানা কারণে এ খাতের রপ্তানি আয় তলানিতে। খাতটির অবস্থান এখন ১০ নম্বরে।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ মনিটরের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম। গ্যালাক্সি গ্রুপের পক্ষে লিড স্পনসর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ। অন্যদিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার পক্ষে হসপিটালিটি পার্টনার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন হোটেলটির জেনারেল...

১ ঘণ্টা আগে

আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর জানায়, প্রাথমিকভাবে যশোরের বেনাপোল কাস্টম হাউসে ১৫ ডিসেম্বর থেকে এই সাব-মডিউলের পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর আগে ট্রাক প্রবেশ ও বহির্গমনের তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হতো, যা সময়সাপেক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ঝুঁকি ছিল।

২ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন শিল্পের পথিকৃৎ ও ওয়ালটন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এস এম নজরুল ইসলামের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় গতকাল বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ওয়ালটনের হেডকোয়ার্টার্স, করপোরেট অফিসসহ দেশব্যাপী ওয়ালটনের সার্ভিস...

২ ঘণ্টা আগেবিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

দেশের অন্যতম ভ্রমণ ও পর্যটনবিষয়ক প্রকাশনা বাংলাদেশ মনিটর আয়োজিত ‘বাংলাদেশ ট্রাভেল, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি অ্যাওয়ার্ড (BTTHA) ২০২৫’-এর লিড স্পনসর হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে দেশের ভ্রমণশিল্পের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি গ্রুপ।

একই সঙ্গে পাঁচ তারকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা এই আয়োজনের হসপিটালিটি পার্টনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

দেশের ভ্রমণ, পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পে একমাত্র স্বীকৃত এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি এবার দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

গতকাল বুধবার ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ মনিটরের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম। গ্যালাক্সি গ্রুপের পক্ষে লিড স্পনসর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ। অন্যদিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার পক্ষে হসপিটালিটি পার্টনার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন হোটেলটির জেনারেল ম্যানেজার ডেভিড ও’ হ্যানলন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মনিটরের সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, গ্যালাক্সি ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার সম্পৃক্ততায় অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামের মর্যাদা ও পরিসর আরও বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে দেশের ভ্রমণ ও আতিথেয়তা শিল্পে উৎকর্ষতা অর্জন এবং উত্তম চর্চা উৎসাহিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গ্যালাক্সি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ বলেন, পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে উদ্ভাবন, সেবার মান এবং টেকসই উন্নয়নকে স্বীকৃতি প্রদানকারী একটি মহতী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তারা গর্বিত।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার ডেভিড ও’ হ্যানলন বিশ্বমানের আতিথেয়তা প্রদানের পাশাপাশি অসাধারণ অর্জনকে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এমন একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

চলতি বছর ২৫টি ক্যাটাগরিতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। শুধু আবেদনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিচারক প্যানেল বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন এবং পাবলিক ভোটিংয়ের ভিত্তিতে বিজয়ীদের চূড়ান্ত করবেন।

এবার নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে দুটি বিশেষ ক্যাটাগরি—সর্বাধিক পর্যটনবান্ধব বিদেশি গন্তব্য, বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় পর্যটন স্পট। এই দুটি ক্যাটাগরির বিজয়ী সরাসরি পাবলিক ভোটিংয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

বাংলাদেশের পর্যটন ইকোসিস্টেমের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা জানানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ মনিটর ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো এই পুরস্কারের প্রবর্তন করে।

প্রথম আসরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এ বছর আরও বৃহৎ পরিসরে এই আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে অংশগ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃশ্যমানতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দেশের অন্যতম ভ্রমণ ও পর্যটনবিষয়ক প্রকাশনা বাংলাদেশ মনিটর আয়োজিত ‘বাংলাদেশ ট্রাভেল, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি অ্যাওয়ার্ড (BTTHA) ২০২৫’-এর লিড স্পনসর হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে দেশের ভ্রমণশিল্পের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি গ্রুপ।

একই সঙ্গে পাঁচ তারকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা এই আয়োজনের হসপিটালিটি পার্টনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

দেশের ভ্রমণ, পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পে একমাত্র স্বীকৃত এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি এবার দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

গতকাল বুধবার ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ মনিটরের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম। গ্যালাক্সি গ্রুপের পক্ষে লিড স্পনসর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ। অন্যদিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার পক্ষে হসপিটালিটি পার্টনার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন হোটেলটির জেনারেল ম্যানেজার ডেভিড ও’ হ্যানলন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মনিটরের সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, গ্যালাক্সি ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার সম্পৃক্ততায় অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামের মর্যাদা ও পরিসর আরও বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে দেশের ভ্রমণ ও আতিথেয়তা শিল্পে উৎকর্ষতা অর্জন এবং উত্তম চর্চা উৎসাহিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গ্যালাক্সি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ বলেন, পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে উদ্ভাবন, সেবার মান এবং টেকসই উন্নয়নকে স্বীকৃতি প্রদানকারী একটি মহতী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তারা গর্বিত।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার ডেভিড ও’ হ্যানলন বিশ্বমানের আতিথেয়তা প্রদানের পাশাপাশি অসাধারণ অর্জনকে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এমন একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

চলতি বছর ২৫টি ক্যাটাগরিতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। শুধু আবেদনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিচারক প্যানেল বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন এবং পাবলিক ভোটিংয়ের ভিত্তিতে বিজয়ীদের চূড়ান্ত করবেন।

এবার নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে দুটি বিশেষ ক্যাটাগরি—সর্বাধিক পর্যটনবান্ধব বিদেশি গন্তব্য, বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় পর্যটন স্পট। এই দুটি ক্যাটাগরির বিজয়ী সরাসরি পাবলিক ভোটিংয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

বাংলাদেশের পর্যটন ইকোসিস্টেমের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা জানানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ মনিটর ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো এই পুরস্কারের প্রবর্তন করে।

প্রথম আসরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এ বছর আরও বৃহৎ পরিসরে এই আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে অংশগ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃশ্যমানতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় শীর্ষ খাত হিসেবে উঠে এসেছিল সাদা সোনাখ্যাত হিমায়িত চিংড়ি খাত। তৈরি পোশাক খাতের পরেই ছিল এই খাতের অবস্থান। কিন্তু নানা কারণে এ খাতের রপ্তানি আয় তলানিতে। খাতটির অবস্থান এখন ১০ নম্বরে।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

তথ্যসেবা আরও সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক স্থাপন করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ডিএসইর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আসাদুর রহমান এই ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক উদ্বোধন করেন।

১ ঘণ্টা আগে

আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর জানায়, প্রাথমিকভাবে যশোরের বেনাপোল কাস্টম হাউসে ১৫ ডিসেম্বর থেকে এই সাব-মডিউলের পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর আগে ট্রাক প্রবেশ ও বহির্গমনের তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হতো, যা সময়সাপেক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ঝুঁকি ছিল।

২ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন শিল্পের পথিকৃৎ ও ওয়ালটন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এস এম নজরুল ইসলামের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় গতকাল বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ওয়ালটনের হেডকোয়ার্টার্স, করপোরেট অফিসসহ দেশব্যাপী ওয়ালটনের সার্ভিস...

২ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যবাহী ট্রাকের চলাচল আরও স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে ‘ট্রাক মুভমেন্ট’ নামে নতুন একটি সাব-মডিউল চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এর মাধ্যমে প্রতিটি ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাকের প্রবেশ, অবস্থানকাল এবং খালি ট্রাকের ফেরত-সংক্রান্ত তথ্য ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় এনবিআর।

এনবিআর জানায়, প্রাথমিকভাবে যশোরের বেনাপোল কাস্টম হাউসে ১৫ ডিসেম্বর থেকে এই সাব-মডিউলের পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর আগে ট্রাক প্রবেশ ও বহির্গমনের তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হতো, যা সময়সাপেক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ঝুঁকি ছিল।

নতুন মডিউল চালুর ফলে ভারতীয় প্রতিটি ট্রাকের আগমন ও বহির্গমনের প্রকৃত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত থাকবে। এতে ট্রাকের অবস্থানকাল নির্ধারণ, সীমান্ত এলাকায় ট্রাক চলাচল কার্যকরভাবে মনিটরিং এবং রিয়েল-টাইম রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়বে, রাজস্বহানি রোধে সহায়ক হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে বলে জানিয়েছে এনবিআর।

এনবিআরের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সীমান্ত বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় এই ডিজিটাল উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ট্রাক চলাচলের নির্ভুল তথ্য থাকায় শুল্ক ও কর ব্যবস্থাপনায় নজরদারি জোরদার হবে, একই সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষাও বাড়বে।

খুব শিগগির দেশের সব স্থলবন্দরে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের ‘ট্রাক মুভমেন্ট’ সাব-মডিউলটি লাইভ অপারেশনে আনার পরিকল্পনা রয়েছে এনবিআরের। এতে স্থলবন্দরভিত্তিক আমদানি কার্যক্রম আরও গতিশীল ও আধুনিক হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যবাহী ট্রাকের চলাচল আরও স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে ‘ট্রাক মুভমেন্ট’ নামে নতুন একটি সাব-মডিউল চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এর মাধ্যমে প্রতিটি ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাকের প্রবেশ, অবস্থানকাল এবং খালি ট্রাকের ফেরত-সংক্রান্ত তথ্য ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় এনবিআর।

এনবিআর জানায়, প্রাথমিকভাবে যশোরের বেনাপোল কাস্টম হাউসে ১৫ ডিসেম্বর থেকে এই সাব-মডিউলের পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর আগে ট্রাক প্রবেশ ও বহির্গমনের তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হতো, যা সময়সাপেক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ঝুঁকি ছিল।

নতুন মডিউল চালুর ফলে ভারতীয় প্রতিটি ট্রাকের আগমন ও বহির্গমনের প্রকৃত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত থাকবে। এতে ট্রাকের অবস্থানকাল নির্ধারণ, সীমান্ত এলাকায় ট্রাক চলাচল কার্যকরভাবে মনিটরিং এবং রিয়েল-টাইম রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়বে, রাজস্বহানি রোধে সহায়ক হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে বলে জানিয়েছে এনবিআর।

এনবিআরের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সীমান্ত বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় এই ডিজিটাল উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ট্রাক চলাচলের নির্ভুল তথ্য থাকায় শুল্ক ও কর ব্যবস্থাপনায় নজরদারি জোরদার হবে, একই সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষাও বাড়বে।

খুব শিগগির দেশের সব স্থলবন্দরে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের ‘ট্রাক মুভমেন্ট’ সাব-মডিউলটি লাইভ অপারেশনে আনার পরিকল্পনা রয়েছে এনবিআরের। এতে স্থলবন্দরভিত্তিক আমদানি কার্যক্রম আরও গতিশীল ও আধুনিক হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় শীর্ষ খাত হিসেবে উঠে এসেছিল সাদা সোনাখ্যাত হিমায়িত চিংড়ি খাত। তৈরি পোশাক খাতের পরেই ছিল এই খাতের অবস্থান। কিন্তু নানা কারণে এ খাতের রপ্তানি আয় তলানিতে। খাতটির অবস্থান এখন ১০ নম্বরে।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

তথ্যসেবা আরও সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক স্থাপন করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ডিএসইর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আসাদুর রহমান এই ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক উদ্বোধন করেন।

১ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশ মনিটরের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম। গ্যালাক্সি গ্রুপের পক্ষে লিড স্পনসর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ। অন্যদিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার পক্ষে হসপিটালিটি পার্টনার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন হোটেলটির জেনারেল...

১ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন শিল্পের পথিকৃৎ ও ওয়ালটন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এস এম নজরুল ইসলামের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় গতকাল বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ওয়ালটনের হেডকোয়ার্টার্স, করপোরেট অফিসসহ দেশব্যাপী ওয়ালটনের সার্ভিস...

২ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

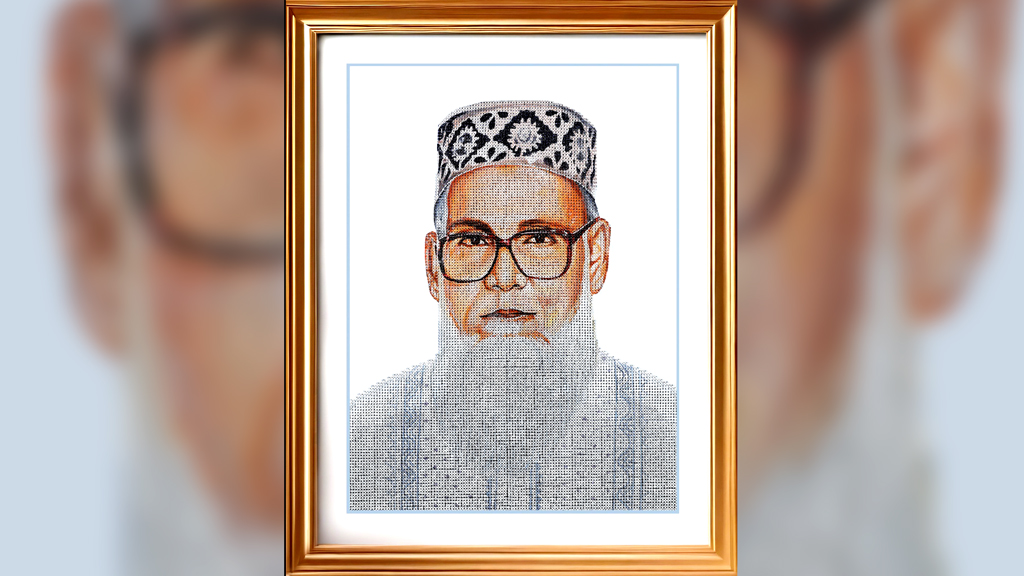

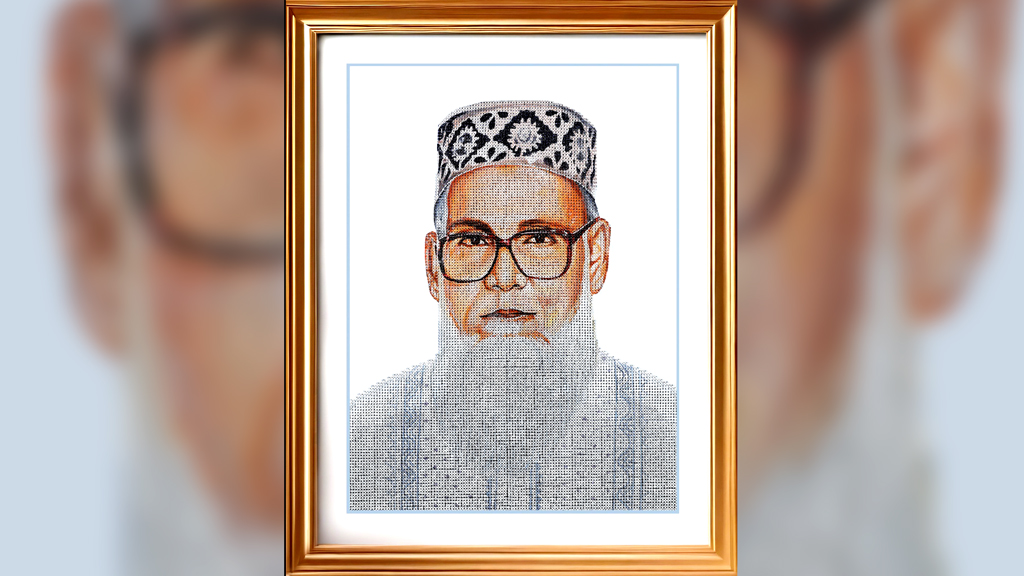

বাংলাদেশের ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন শিল্পের পথিকৃৎ ও ওয়ালটন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এস এম নজরুল ইসলামের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় গতকাল বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ওয়ালটনের হেডকোয়ার্টার্স, করপোরেট অফিসসহ দেশব্যাপী ওয়ালটনের সার্ভিস সেন্টার, প্লাজা এবং পরিবেশক শোরুমগুলোতে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নজরুল ইসলাম ২০১৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর রাতে না-ফেরার দেশে চলে যান। রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। পরদিন ১৮ ডিসেম্বর তাঁর নিজ গ্রাম গোসাই জোয়াইরে পারিবারিক কবরস্থানে মা-বাবার কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হন তিনি।

কর্মজীবনে সফল ব্যক্তিত্ব আলহাজ এস এম নজরুল ইসলাম ৭ মে, ১৯২৪ সালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার গোসাই জোয়াইর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম এস এম আতাহার আলী তালুকদার এবং মায়ের নাম মোসাম্মৎ শামছুন নাহার।

প্রথমে বাবা এস এম আতাহার আলী তালুকদারের সঙ্গে ব্যবসায় জড়িত হলেও স্বাধীনতার পর আলাদাভাবে ব্যবসা শুরু করেন তিনি। ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক অবস্থায় তিনি নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। কিন্তু তাঁর সততা ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে সব প্রতিকূলতা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেন।

দেশের মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে ইলেকট্রনিকস পণ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন রেজভী অ্যান্ড ব্রাদার্স, সংক্ষেপে আরবি গ্রুপ। রেজভী তাঁর বড় ছেলে। পাঁচ ছেলে আর দুই মেয়ের পিতা তিনি।

নজরুল ইসলাম তাঁর ছেলেদের নিয়ে বৈঠক করে ব্র্যান্ডের নাম ঠিক করলেন ওয়ালটন। পারিবারিক বৈঠকে আরেকটি নাম ঠিক হয় মার্সেল। তবে প্রথমে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের নামেই যাত্রা শুরু। আরবি গ্রুপ নাম বদলে হয়ে গেল ওয়ালটন গ্রুপ। যাতে বিশাল ভূমিকা রাখেন তাঁর মেধাবী সন্তানেরা। আগে যেখানে ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ কথাটাকে অবহেলার চোখে দেখা হতো, একসময় সেটিই হয়ে ওঠে সম্মানের এক স্লোগান।

একসময় দেশে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয় ওয়ালটন পণ্যের। এই ব্র্যান্ডের পণ্যের উচ্চমান গ্রাহকদের আশাবাদী করে তোলে। এরপর শুরু হয় একই গ্রুপের আরেক ব্র্যান্ড মার্সেলের পথচলা। নজরুল ইসলামের দূরদর্শিতা ও সুযোগ্য পরিচালনায় ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ লেখা ওয়ালটন পণ্যের সুনাম ও খ্যাতি আজ দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

২০০৬ সালে গাজীপুরের চন্দ্রায় জায়গা কিনে ওয়ালটনের নিজস্ব কারখানা নির্মাণের কাজে হাত দেওয়ার পর প্রথমে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে সেসব বাধা পেরিয়ে নিজেদের অর্থেই কারখানা নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়। ২০০৮ সালে নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত হয় ওয়ালটন ফ্রিজ। সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের পণ্য এবং সেবা দিয়ে জয় করে নেন গ্রাহকের আস্থা।

পর্যায়ক্রমে শুরু হয় টেলিভিশন, এয়ারকন্ডিশনার, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েব ওভেন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, কম্প্রেসর, লিফট, ফ্যান, সুইচ-সকেট, কেব্লসহ শতাধিক ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স সামগ্রীর উৎপাদন। বর্তমানে ফিনিশড গুডসের পাশাপাশি ৫০ হাজারের বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পোনেন্টস ও ম্যাটেরিয়ালস উৎপাদন ও বাজারজাত করছে ওয়ালটন।

ওয়ালটন শুধু দেশেই বাজারজাত করে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমানে ৫০টির বেশি দেশে যাচ্ছে ওয়ালটন পণ্য। মেইড ইন বাংলাদেশ লেখাটি এখন বিশ্বের মানুষের কাছে সম্মান আদায় করে নিতে সক্ষম হচ্ছে।

এরপর ‘সময় এখন বাংলাদেশের’ স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করে দেশের প্রথম মোবাইল ফোনের কারখানা। পরবর্তী সময়ে ল্যাপটপও উৎপাদন শুরু করে ওয়ালটন। এর মধ্য দিয়ে ওয়ালটন কারখানা কমপ্লেক্স হয়ে উঠেছে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি পণ্যের উৎপাদন ও গবেষণাগার। প্রায় ৩০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তৈরি হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি।

ব্যবসায়িক সাফল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলহাজ এস এম নজরুল ইসলাম বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি টাঙ্গাইল জেলা সমবায় ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল জেলা সার ডিলার সমিতির সভাপতি, টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের পরিচালক এবং টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নজরুল ইসলাম তাঁর গ্রামে এস এম নজরুল ইসলাম কারিগরি বিদ্যালয় নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া, মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এতিমখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাহায্য-সহযোগিতা দিতেন। তিনি গ্রামের দুস্থ, বৃদ্ধ ও মহিলাদের জন্য বয়স্ক ভাতা প্রকল্প চালু করেছেন।

বাংলাদেশের ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন শিল্পের পথিকৃৎ ও ওয়ালটন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এস এম নজরুল ইসলামের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় গতকাল বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ওয়ালটনের হেডকোয়ার্টার্স, করপোরেট অফিসসহ দেশব্যাপী ওয়ালটনের সার্ভিস সেন্টার, প্লাজা এবং পরিবেশক শোরুমগুলোতে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নজরুল ইসলাম ২০১৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর রাতে না-ফেরার দেশে চলে যান। রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। পরদিন ১৮ ডিসেম্বর তাঁর নিজ গ্রাম গোসাই জোয়াইরে পারিবারিক কবরস্থানে মা-বাবার কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হন তিনি।

কর্মজীবনে সফল ব্যক্তিত্ব আলহাজ এস এম নজরুল ইসলাম ৭ মে, ১৯২৪ সালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার গোসাই জোয়াইর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম এস এম আতাহার আলী তালুকদার এবং মায়ের নাম মোসাম্মৎ শামছুন নাহার।

প্রথমে বাবা এস এম আতাহার আলী তালুকদারের সঙ্গে ব্যবসায় জড়িত হলেও স্বাধীনতার পর আলাদাভাবে ব্যবসা শুরু করেন তিনি। ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক অবস্থায় তিনি নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। কিন্তু তাঁর সততা ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে সব প্রতিকূলতা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেন।

দেশের মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে ইলেকট্রনিকস পণ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন রেজভী অ্যান্ড ব্রাদার্স, সংক্ষেপে আরবি গ্রুপ। রেজভী তাঁর বড় ছেলে। পাঁচ ছেলে আর দুই মেয়ের পিতা তিনি।

নজরুল ইসলাম তাঁর ছেলেদের নিয়ে বৈঠক করে ব্র্যান্ডের নাম ঠিক করলেন ওয়ালটন। পারিবারিক বৈঠকে আরেকটি নাম ঠিক হয় মার্সেল। তবে প্রথমে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের নামেই যাত্রা শুরু। আরবি গ্রুপ নাম বদলে হয়ে গেল ওয়ালটন গ্রুপ। যাতে বিশাল ভূমিকা রাখেন তাঁর মেধাবী সন্তানেরা। আগে যেখানে ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ কথাটাকে অবহেলার চোখে দেখা হতো, একসময় সেটিই হয়ে ওঠে সম্মানের এক স্লোগান।

একসময় দেশে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয় ওয়ালটন পণ্যের। এই ব্র্যান্ডের পণ্যের উচ্চমান গ্রাহকদের আশাবাদী করে তোলে। এরপর শুরু হয় একই গ্রুপের আরেক ব্র্যান্ড মার্সেলের পথচলা। নজরুল ইসলামের দূরদর্শিতা ও সুযোগ্য পরিচালনায় ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ লেখা ওয়ালটন পণ্যের সুনাম ও খ্যাতি আজ দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

২০০৬ সালে গাজীপুরের চন্দ্রায় জায়গা কিনে ওয়ালটনের নিজস্ব কারখানা নির্মাণের কাজে হাত দেওয়ার পর প্রথমে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে সেসব বাধা পেরিয়ে নিজেদের অর্থেই কারখানা নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়। ২০০৮ সালে নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত হয় ওয়ালটন ফ্রিজ। সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের পণ্য এবং সেবা দিয়ে জয় করে নেন গ্রাহকের আস্থা।

পর্যায়ক্রমে শুরু হয় টেলিভিশন, এয়ারকন্ডিশনার, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েব ওভেন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, কম্প্রেসর, লিফট, ফ্যান, সুইচ-সকেট, কেব্লসহ শতাধিক ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স সামগ্রীর উৎপাদন। বর্তমানে ফিনিশড গুডসের পাশাপাশি ৫০ হাজারের বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পোনেন্টস ও ম্যাটেরিয়ালস উৎপাদন ও বাজারজাত করছে ওয়ালটন।

ওয়ালটন শুধু দেশেই বাজারজাত করে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমানে ৫০টির বেশি দেশে যাচ্ছে ওয়ালটন পণ্য। মেইড ইন বাংলাদেশ লেখাটি এখন বিশ্বের মানুষের কাছে সম্মান আদায় করে নিতে সক্ষম হচ্ছে।

এরপর ‘সময় এখন বাংলাদেশের’ স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করে দেশের প্রথম মোবাইল ফোনের কারখানা। পরবর্তী সময়ে ল্যাপটপও উৎপাদন শুরু করে ওয়ালটন। এর মধ্য দিয়ে ওয়ালটন কারখানা কমপ্লেক্স হয়ে উঠেছে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি পণ্যের উৎপাদন ও গবেষণাগার। প্রায় ৩০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তৈরি হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি।

ব্যবসায়িক সাফল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলহাজ এস এম নজরুল ইসলাম বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি টাঙ্গাইল জেলা সমবায় ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল জেলা সার ডিলার সমিতির সভাপতি, টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের পরিচালক এবং টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নজরুল ইসলাম তাঁর গ্রামে এস এম নজরুল ইসলাম কারিগরি বিদ্যালয় নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া, মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এতিমখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাহায্য-সহযোগিতা দিতেন। তিনি গ্রামের দুস্থ, বৃদ্ধ ও মহিলাদের জন্য বয়স্ক ভাতা প্রকল্প চালু করেছেন।

দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় শীর্ষ খাত হিসেবে উঠে এসেছিল সাদা সোনাখ্যাত হিমায়িত চিংড়ি খাত। তৈরি পোশাক খাতের পরেই ছিল এই খাতের অবস্থান। কিন্তু নানা কারণে এ খাতের রপ্তানি আয় তলানিতে। খাতটির অবস্থান এখন ১০ নম্বরে।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

তথ্যসেবা আরও সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক স্থাপন করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ডিএসইর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আসাদুর রহমান এই ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক উদ্বোধন করেন।

১ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশ মনিটরের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম। গ্যালাক্সি গ্রুপের পক্ষে লিড স্পনসর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ। অন্যদিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার পক্ষে হসপিটালিটি পার্টনার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন হোটেলটির জেনারেল...

১ ঘণ্টা আগে

আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর জানায়, প্রাথমিকভাবে যশোরের বেনাপোল কাস্টম হাউসে ১৫ ডিসেম্বর থেকে এই সাব-মডিউলের পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর আগে ট্রাক প্রবেশ ও বহির্গমনের তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হতো, যা সময়সাপেক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ঝুঁকি ছিল।

২ ঘণ্টা আগে