তারুণ্যের দিশেহারা ভবিষ্যৎ

আবুবকর হানিপ

দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো—বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট এবং জানিয়েছেন—এ জন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, দেশে থাকলে এক মাসেও এই ২১ হাজার টাকা আয় করতে তাঁকে হিমশিম খেতে হতো।

তাঁর এই বক্তব্যে সন্দেহ নেই, বাস্তবতার প্রতিফলন আছে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরপথে বিদেশযাত্রা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়। অথচ ওই যুবকের কাছে মনে হয়েছে, এভাবেই যেন তাঁর জীবনের সব হিসাব মিলে গেছে। বাস্তব কি সত্যিই তাই? নিশ্চয়ই না। বরং এমন ঝুঁকিপূর্ণ বিদেশযাত্রা নিরুৎসাহিত করাই শ্রেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের যুবসমাজ করবে কী? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কাজ পাচ্ছে না। আর পেলেও সেটি তাদের যোগ্যতার তুলনায় অনেক কম মানের, আয়ও সামান্য। তাই ফ্রান্সে ১২ ঘণ্টা খেটে ১৬৯ ইউরো কামানোই ওই যুবকের কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন মনে হচ্ছে। অথচ সেটি আসলে ওই দেশের ন্যূনতম মজুরি মাত্র।

এরপরও সবাই বিদেশেই যেতে চায়। সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের ‘নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ’-এর তৃতীয় সিরিজের গবেষণা প্রতিবেদনে নানা শ্রেণি-পেশার ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৩ হাজার ৮১ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও চাকরির প্রয়োজনে বিদেশে যেতে চায় বাংলাদেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ। চিন্তা করা যায়, একটি দেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ বিদেশে চলে যেতে চায়! ওই গবেষণাতেই দেখা গেছে, দেশে বেকারত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৪২ শতাংশ তরুণ। ফলাফল কী? কর্মহীন ও উচ্চশিক্ষিত, স্বল্প বা আধা শিক্ষিত এই বিপুল তরুণ জনশক্তি কোথাও কাজে লাগতে না পারায় তাদেরই ৩২ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সে অপরাধের তুলনায় সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে গিয়ে কামাইয়ের চেষ্টা অবশ্য কমই উদ্বেগের।

এখানে আমি আরেকটি প্রশ্ন তুলতে চাই। আমাদের তারুণ্য যখন বিদেশে যায়, তারা কি শুধু উবার চালাবে, অথবা হোটেল-রেস্টুরেন্টে কাজ করে বাংলাদেশের তুলনায় কিছু বেশি আয়ের গর্বে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেবে? নিশ্চয়ই নয়! তাহলে তারা করবে কী? পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশের তরুণদের গন্তব্য কোথায় হবে? তাদের ভবিষ্যৎইবা কীভাবে নির্ধারিত হবে? এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়, আর সেখান থেকেই চোখে পড়ল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২৩ সালে পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদন। এতে দেখানো হচ্ছে, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই স্রেফ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ তারা পড়াশোনা, কর্মসংস্থান কিংবা কোনো ধরনের প্রশিক্ষণেও নেই। ছেলেদের চেয়ে এই নিষ্ক্রিয়তার হার আবার দেড় গুণের বেশি মেয়েদের মধ্যে। সে হার ৬০ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

তারুণ্য নিয়ে আমাদের গর্ব আছে। সব আন্দোলন-সংগ্রামে তারুণ্যই সবচেয়ে বেশি শক্তি জুগিয়েছে। আর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের গর্ব তো আমরা সারাক্ষণই করি। শিক্ষায় মেয়েদের এগিয়ে যাওয়া নিয়েও গর্ব কম নয়। কিন্তু দেশের তরুণ শ্রেণি যে বেকারত্বের ভারে ন্যুব্জ এবং ক্রমাগত অন্যায়-অপরাধে ঝুঁকে পড়ছে, তার প্রমাণ হিসেবে ওপরের পরিসংখ্যানগুলোই কি যথেষ্ট নয়? এসব দেখে আর গর্বের লেশমাত্র থাকে না!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না? কেন তারা থেকে যাচ্ছে বেকার বা আংশিক বেকার? কেন নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কর্মহীন হয়ে বসে আছে? সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চোখ ফেলতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকেই। একে ত্রুটি বলতে চাই না, তবে এটুকু বলতে চাই—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কিছু ঘাটতি আছে, যা এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত বেকার তৈরির জন্য দায়ী। সেই ঘাটতি কী? আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি—কর্মমুখী শিক্ষার অভাবই এ বেকারত্বের মূল কারণ।

অনেকেই বলতে পারেন কর্মমুখী শিক্ষা তো হচ্ছেই। আমাদের কারিগরি শিক্ষা আছে, ভোকেশনাল ট্রেনিং রয়েছে। কিন্তু আমি বলব, সেটা মোটেও যথেষ্ট নয়। ওপরের পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। আমাদের এখন উচিত সাধারণ শিক্ষাক্রমেই পরিবর্তন আনা। অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই এই দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েই, কিংবা পেরোনোর আগেই কোনো একটি কাজে যোগ দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম থেকেই তারা শিখবে কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো।

বর্তমান সরকারের কাছে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করছি। বলছি, বিষয়টি নিয়ে আর বসে থাকার সময় নেই। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম এখন সময়ের প্রয়োজন। আপনার শিক্ষার্থী যদি স্রেফ একটি ডিপ্লোমা কিংবা সনদ হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে, তারা সেই সনদ দেখিয়ে চাকরি পাবে না। এ যুগে কেউ পায় না। যেকোনো নিয়োগদাতা প্রথমেই জানতে চায়—এই চাকরি প্রার্থীটি কী পারে? কোন কাজটিতে তার দক্ষতা রয়েছে? কাজে যোগ দিয়েই সে কি সক্ষম প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো অবদান রাখতে? লেখাপড়ার ফাঁকে এই দক্ষতা অর্জন হয়তো সম্ভব। কিন্তু তার প্রয়োজন কেন—বিশ্ববিদ্যালয়ই তো পারে ক্লাসরুম থেকে এই দক্ষতাটুকু শিখিয়ে দিতে। সে জন্যই পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাক্রমে। পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে আমরা এই পদ্ধতির প্রয়োগে সফলতা পাচ্ছি। এখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম থেকে বিষয়ভিত্তিক গভীর আলোচনা যেমন করতে পারছে, তেমনি ল্যাবভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয়-সংশ্লিষ্ট দক্ষতাও পাচ্ছে হাতে-কলমে। আমাদের শিক্ষকেরা একাধারে স্কলার এবং ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট। বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে সক্রিয় রয়েছেন, এমন স্কলাররাই আসছেন ক্লাসরুমে। ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁদের গড় অভিজ্ঞতা ১৮ বছর। ফলে তাঁরা তাঁদের স্কলারি জ্ঞান ও যোগ্যতার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিত্যদিনের দক্ষতাও শেয়ার করতে পারছেন ক্লাসরুমে। শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির সবশেষ উৎকর্ষের তথ্য ও দক্ষতা। ক্লাসরুমটিই হয়ে উঠছে কর্মক্ষেত্রের রেপ্লিকা। এতে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হয়ে। এটি একটি ব্লেন্ডেড মডেল। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে তাদের উন্নত ক্যারিয়ারের জন্যও। ডিগ্রি-স্কিল-ক্যারিয়ার—বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ট্রিপল মিশন মাথায় রেখেই এমন শিক্ষাপদ্ধতির নকশা তৈরি করা হয়েছে। এর সারকথা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে শিক্ষার্থীরা আর এন্ট্রি লেভেল জব খুঁজবে না। বরং তারা কাজ শুরুই করবে মিড কিংবা সিনিয়র পর্যায় থেকে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত ডিগ্রি ও স্কিল ব্যবহার করেই তারা এগিয়ে যাবে উন্নত ক্যারিয়ারের পথে।

বস্তুত এন্ট্রি লেভেলের কাজগুলো এখন আর নেই বললেই চলে। জেনেরেটিভ এআইয়ের দখলে চলে গেছে সেসব কাজ। স্রেফ এআই এজেন্ট ব্যবহার করে কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে প্রাথমিক ধাপের সাধারণ কাজ আর ব্যক্তি-মানুষের জন্য থাকছে না। তাহলে মিড বা সিনিয়র পর্যায়ের কাজগুলোই ভরসা। আর সে কারণেই এই বিশেষ মডেল কার্যকর হয়ে উঠছে।

এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কাজটি করতে হয়েছে তা হচ্ছে, শিক্ষাক্রমে কিছু পরিবর্তন আনা। সময়ের সবচেয়ে উপযোগী ও আগামী দিনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। অর্থাৎ দক্ষতা তৈরির বিষয় ও টুলসগুলোকে, কিংবা ল্যাবভিত্তিক কার্যক্রমগুলোই পাঠ্যসূচির অংশ করে নেওয়া। এতে বিভিন্ন বিষয় ও টুলসভিত্তিক ল্যাব গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে শিক্ষার্থীরা চর্চা করছে এবং শিখছে সরাসরি হাতে-কলমে। পদ্ধতিটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় একটি মডেল হিসেবেই আজ স্বীকৃত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ডব্লিউইউএসটির সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই মডেল ব্যবহার করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৭টি পাবলিক, ১১৬টি প্রাইভেট ও ৩টি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এরা সবাই চাইলে এই মডেল ব্যবহার করতে পারে।

(আগামীকাল শেষ পর্ব)

দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো—বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট এবং জানিয়েছেন—এ জন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, দেশে থাকলে এক মাসেও এই ২১ হাজার টাকা আয় করতে তাঁকে হিমশিম খেতে হতো।

তাঁর এই বক্তব্যে সন্দেহ নেই, বাস্তবতার প্রতিফলন আছে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরপথে বিদেশযাত্রা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়। অথচ ওই যুবকের কাছে মনে হয়েছে, এভাবেই যেন তাঁর জীবনের সব হিসাব মিলে গেছে। বাস্তব কি সত্যিই তাই? নিশ্চয়ই না। বরং এমন ঝুঁকিপূর্ণ বিদেশযাত্রা নিরুৎসাহিত করাই শ্রেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের যুবসমাজ করবে কী? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কাজ পাচ্ছে না। আর পেলেও সেটি তাদের যোগ্যতার তুলনায় অনেক কম মানের, আয়ও সামান্য। তাই ফ্রান্সে ১২ ঘণ্টা খেটে ১৬৯ ইউরো কামানোই ওই যুবকের কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন মনে হচ্ছে। অথচ সেটি আসলে ওই দেশের ন্যূনতম মজুরি মাত্র।

এরপরও সবাই বিদেশেই যেতে চায়। সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের ‘নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ’-এর তৃতীয় সিরিজের গবেষণা প্রতিবেদনে নানা শ্রেণি-পেশার ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৩ হাজার ৮১ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও চাকরির প্রয়োজনে বিদেশে যেতে চায় বাংলাদেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ। চিন্তা করা যায়, একটি দেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ বিদেশে চলে যেতে চায়! ওই গবেষণাতেই দেখা গেছে, দেশে বেকারত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৪২ শতাংশ তরুণ। ফলাফল কী? কর্মহীন ও উচ্চশিক্ষিত, স্বল্প বা আধা শিক্ষিত এই বিপুল তরুণ জনশক্তি কোথাও কাজে লাগতে না পারায় তাদেরই ৩২ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সে অপরাধের তুলনায় সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে গিয়ে কামাইয়ের চেষ্টা অবশ্য কমই উদ্বেগের।

এখানে আমি আরেকটি প্রশ্ন তুলতে চাই। আমাদের তারুণ্য যখন বিদেশে যায়, তারা কি শুধু উবার চালাবে, অথবা হোটেল-রেস্টুরেন্টে কাজ করে বাংলাদেশের তুলনায় কিছু বেশি আয়ের গর্বে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেবে? নিশ্চয়ই নয়! তাহলে তারা করবে কী? পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশের তরুণদের গন্তব্য কোথায় হবে? তাদের ভবিষ্যৎইবা কীভাবে নির্ধারিত হবে? এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়, আর সেখান থেকেই চোখে পড়ল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২৩ সালে পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদন। এতে দেখানো হচ্ছে, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই স্রেফ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ তারা পড়াশোনা, কর্মসংস্থান কিংবা কোনো ধরনের প্রশিক্ষণেও নেই। ছেলেদের চেয়ে এই নিষ্ক্রিয়তার হার আবার দেড় গুণের বেশি মেয়েদের মধ্যে। সে হার ৬০ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

তারুণ্য নিয়ে আমাদের গর্ব আছে। সব আন্দোলন-সংগ্রামে তারুণ্যই সবচেয়ে বেশি শক্তি জুগিয়েছে। আর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের গর্ব তো আমরা সারাক্ষণই করি। শিক্ষায় মেয়েদের এগিয়ে যাওয়া নিয়েও গর্ব কম নয়। কিন্তু দেশের তরুণ শ্রেণি যে বেকারত্বের ভারে ন্যুব্জ এবং ক্রমাগত অন্যায়-অপরাধে ঝুঁকে পড়ছে, তার প্রমাণ হিসেবে ওপরের পরিসংখ্যানগুলোই কি যথেষ্ট নয়? এসব দেখে আর গর্বের লেশমাত্র থাকে না!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না? কেন তারা থেকে যাচ্ছে বেকার বা আংশিক বেকার? কেন নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কর্মহীন হয়ে বসে আছে? সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চোখ ফেলতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকেই। একে ত্রুটি বলতে চাই না, তবে এটুকু বলতে চাই—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কিছু ঘাটতি আছে, যা এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত বেকার তৈরির জন্য দায়ী। সেই ঘাটতি কী? আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি—কর্মমুখী শিক্ষার অভাবই এ বেকারত্বের মূল কারণ।

অনেকেই বলতে পারেন কর্মমুখী শিক্ষা তো হচ্ছেই। আমাদের কারিগরি শিক্ষা আছে, ভোকেশনাল ট্রেনিং রয়েছে। কিন্তু আমি বলব, সেটা মোটেও যথেষ্ট নয়। ওপরের পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। আমাদের এখন উচিত সাধারণ শিক্ষাক্রমেই পরিবর্তন আনা। অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই এই দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েই, কিংবা পেরোনোর আগেই কোনো একটি কাজে যোগ দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম থেকেই তারা শিখবে কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো।

বর্তমান সরকারের কাছে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করছি। বলছি, বিষয়টি নিয়ে আর বসে থাকার সময় নেই। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম এখন সময়ের প্রয়োজন। আপনার শিক্ষার্থী যদি স্রেফ একটি ডিপ্লোমা কিংবা সনদ হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে, তারা সেই সনদ দেখিয়ে চাকরি পাবে না। এ যুগে কেউ পায় না। যেকোনো নিয়োগদাতা প্রথমেই জানতে চায়—এই চাকরি প্রার্থীটি কী পারে? কোন কাজটিতে তার দক্ষতা রয়েছে? কাজে যোগ দিয়েই সে কি সক্ষম প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো অবদান রাখতে? লেখাপড়ার ফাঁকে এই দক্ষতা অর্জন হয়তো সম্ভব। কিন্তু তার প্রয়োজন কেন—বিশ্ববিদ্যালয়ই তো পারে ক্লাসরুম থেকে এই দক্ষতাটুকু শিখিয়ে দিতে। সে জন্যই পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাক্রমে। পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে আমরা এই পদ্ধতির প্রয়োগে সফলতা পাচ্ছি। এখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম থেকে বিষয়ভিত্তিক গভীর আলোচনা যেমন করতে পারছে, তেমনি ল্যাবভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয়-সংশ্লিষ্ট দক্ষতাও পাচ্ছে হাতে-কলমে। আমাদের শিক্ষকেরা একাধারে স্কলার এবং ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট। বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে সক্রিয় রয়েছেন, এমন স্কলাররাই আসছেন ক্লাসরুমে। ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁদের গড় অভিজ্ঞতা ১৮ বছর। ফলে তাঁরা তাঁদের স্কলারি জ্ঞান ও যোগ্যতার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিত্যদিনের দক্ষতাও শেয়ার করতে পারছেন ক্লাসরুমে। শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির সবশেষ উৎকর্ষের তথ্য ও দক্ষতা। ক্লাসরুমটিই হয়ে উঠছে কর্মক্ষেত্রের রেপ্লিকা। এতে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হয়ে। এটি একটি ব্লেন্ডেড মডেল। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে তাদের উন্নত ক্যারিয়ারের জন্যও। ডিগ্রি-স্কিল-ক্যারিয়ার—বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ট্রিপল মিশন মাথায় রেখেই এমন শিক্ষাপদ্ধতির নকশা তৈরি করা হয়েছে। এর সারকথা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে শিক্ষার্থীরা আর এন্ট্রি লেভেল জব খুঁজবে না। বরং তারা কাজ শুরুই করবে মিড কিংবা সিনিয়র পর্যায় থেকে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত ডিগ্রি ও স্কিল ব্যবহার করেই তারা এগিয়ে যাবে উন্নত ক্যারিয়ারের পথে।

বস্তুত এন্ট্রি লেভেলের কাজগুলো এখন আর নেই বললেই চলে। জেনেরেটিভ এআইয়ের দখলে চলে গেছে সেসব কাজ। স্রেফ এআই এজেন্ট ব্যবহার করে কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে প্রাথমিক ধাপের সাধারণ কাজ আর ব্যক্তি-মানুষের জন্য থাকছে না। তাহলে মিড বা সিনিয়র পর্যায়ের কাজগুলোই ভরসা। আর সে কারণেই এই বিশেষ মডেল কার্যকর হয়ে উঠছে।

এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কাজটি করতে হয়েছে তা হচ্ছে, শিক্ষাক্রমে কিছু পরিবর্তন আনা। সময়ের সবচেয়ে উপযোগী ও আগামী দিনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। অর্থাৎ দক্ষতা তৈরির বিষয় ও টুলসগুলোকে, কিংবা ল্যাবভিত্তিক কার্যক্রমগুলোই পাঠ্যসূচির অংশ করে নেওয়া। এতে বিভিন্ন বিষয় ও টুলসভিত্তিক ল্যাব গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে শিক্ষার্থীরা চর্চা করছে এবং শিখছে সরাসরি হাতে-কলমে। পদ্ধতিটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় একটি মডেল হিসেবেই আজ স্বীকৃত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ডব্লিউইউএসটির সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই মডেল ব্যবহার করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৭টি পাবলিক, ১১৬টি প্রাইভেট ও ৩টি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এরা সবাই চাইলে এই মডেল ব্যবহার করতে পারে।

(আগামীকাল শেষ পর্ব)

তারুণ্যের দিশেহারা ভবিষ্যৎ

আবুবকর হানিপ

দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো—বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট এবং জানিয়েছেন—এ জন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, দেশে থাকলে এক মাসেও এই ২১ হাজার টাকা আয় করতে তাঁকে হিমশিম খেতে হতো।

তাঁর এই বক্তব্যে সন্দেহ নেই, বাস্তবতার প্রতিফলন আছে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরপথে বিদেশযাত্রা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়। অথচ ওই যুবকের কাছে মনে হয়েছে, এভাবেই যেন তাঁর জীবনের সব হিসাব মিলে গেছে। বাস্তব কি সত্যিই তাই? নিশ্চয়ই না। বরং এমন ঝুঁকিপূর্ণ বিদেশযাত্রা নিরুৎসাহিত করাই শ্রেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের যুবসমাজ করবে কী? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কাজ পাচ্ছে না। আর পেলেও সেটি তাদের যোগ্যতার তুলনায় অনেক কম মানের, আয়ও সামান্য। তাই ফ্রান্সে ১২ ঘণ্টা খেটে ১৬৯ ইউরো কামানোই ওই যুবকের কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন মনে হচ্ছে। অথচ সেটি আসলে ওই দেশের ন্যূনতম মজুরি মাত্র।

এরপরও সবাই বিদেশেই যেতে চায়। সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের ‘নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ’-এর তৃতীয় সিরিজের গবেষণা প্রতিবেদনে নানা শ্রেণি-পেশার ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৩ হাজার ৮১ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও চাকরির প্রয়োজনে বিদেশে যেতে চায় বাংলাদেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ। চিন্তা করা যায়, একটি দেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ বিদেশে চলে যেতে চায়! ওই গবেষণাতেই দেখা গেছে, দেশে বেকারত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৪২ শতাংশ তরুণ। ফলাফল কী? কর্মহীন ও উচ্চশিক্ষিত, স্বল্প বা আধা শিক্ষিত এই বিপুল তরুণ জনশক্তি কোথাও কাজে লাগতে না পারায় তাদেরই ৩২ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সে অপরাধের তুলনায় সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে গিয়ে কামাইয়ের চেষ্টা অবশ্য কমই উদ্বেগের।

এখানে আমি আরেকটি প্রশ্ন তুলতে চাই। আমাদের তারুণ্য যখন বিদেশে যায়, তারা কি শুধু উবার চালাবে, অথবা হোটেল-রেস্টুরেন্টে কাজ করে বাংলাদেশের তুলনায় কিছু বেশি আয়ের গর্বে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেবে? নিশ্চয়ই নয়! তাহলে তারা করবে কী? পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশের তরুণদের গন্তব্য কোথায় হবে? তাদের ভবিষ্যৎইবা কীভাবে নির্ধারিত হবে? এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়, আর সেখান থেকেই চোখে পড়ল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২৩ সালে পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদন। এতে দেখানো হচ্ছে, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই স্রেফ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ তারা পড়াশোনা, কর্মসংস্থান কিংবা কোনো ধরনের প্রশিক্ষণেও নেই। ছেলেদের চেয়ে এই নিষ্ক্রিয়তার হার আবার দেড় গুণের বেশি মেয়েদের মধ্যে। সে হার ৬০ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

তারুণ্য নিয়ে আমাদের গর্ব আছে। সব আন্দোলন-সংগ্রামে তারুণ্যই সবচেয়ে বেশি শক্তি জুগিয়েছে। আর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের গর্ব তো আমরা সারাক্ষণই করি। শিক্ষায় মেয়েদের এগিয়ে যাওয়া নিয়েও গর্ব কম নয়। কিন্তু দেশের তরুণ শ্রেণি যে বেকারত্বের ভারে ন্যুব্জ এবং ক্রমাগত অন্যায়-অপরাধে ঝুঁকে পড়ছে, তার প্রমাণ হিসেবে ওপরের পরিসংখ্যানগুলোই কি যথেষ্ট নয়? এসব দেখে আর গর্বের লেশমাত্র থাকে না!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না? কেন তারা থেকে যাচ্ছে বেকার বা আংশিক বেকার? কেন নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কর্মহীন হয়ে বসে আছে? সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চোখ ফেলতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকেই। একে ত্রুটি বলতে চাই না, তবে এটুকু বলতে চাই—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কিছু ঘাটতি আছে, যা এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত বেকার তৈরির জন্য দায়ী। সেই ঘাটতি কী? আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি—কর্মমুখী শিক্ষার অভাবই এ বেকারত্বের মূল কারণ।

অনেকেই বলতে পারেন কর্মমুখী শিক্ষা তো হচ্ছেই। আমাদের কারিগরি শিক্ষা আছে, ভোকেশনাল ট্রেনিং রয়েছে। কিন্তু আমি বলব, সেটা মোটেও যথেষ্ট নয়। ওপরের পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। আমাদের এখন উচিত সাধারণ শিক্ষাক্রমেই পরিবর্তন আনা। অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই এই দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েই, কিংবা পেরোনোর আগেই কোনো একটি কাজে যোগ দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম থেকেই তারা শিখবে কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো।

বর্তমান সরকারের কাছে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করছি। বলছি, বিষয়টি নিয়ে আর বসে থাকার সময় নেই। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম এখন সময়ের প্রয়োজন। আপনার শিক্ষার্থী যদি স্রেফ একটি ডিপ্লোমা কিংবা সনদ হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে, তারা সেই সনদ দেখিয়ে চাকরি পাবে না। এ যুগে কেউ পায় না। যেকোনো নিয়োগদাতা প্রথমেই জানতে চায়—এই চাকরি প্রার্থীটি কী পারে? কোন কাজটিতে তার দক্ষতা রয়েছে? কাজে যোগ দিয়েই সে কি সক্ষম প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো অবদান রাখতে? লেখাপড়ার ফাঁকে এই দক্ষতা অর্জন হয়তো সম্ভব। কিন্তু তার প্রয়োজন কেন—বিশ্ববিদ্যালয়ই তো পারে ক্লাসরুম থেকে এই দক্ষতাটুকু শিখিয়ে দিতে। সে জন্যই পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাক্রমে। পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে আমরা এই পদ্ধতির প্রয়োগে সফলতা পাচ্ছি। এখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম থেকে বিষয়ভিত্তিক গভীর আলোচনা যেমন করতে পারছে, তেমনি ল্যাবভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয়-সংশ্লিষ্ট দক্ষতাও পাচ্ছে হাতে-কলমে। আমাদের শিক্ষকেরা একাধারে স্কলার এবং ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট। বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে সক্রিয় রয়েছেন, এমন স্কলাররাই আসছেন ক্লাসরুমে। ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁদের গড় অভিজ্ঞতা ১৮ বছর। ফলে তাঁরা তাঁদের স্কলারি জ্ঞান ও যোগ্যতার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিত্যদিনের দক্ষতাও শেয়ার করতে পারছেন ক্লাসরুমে। শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির সবশেষ উৎকর্ষের তথ্য ও দক্ষতা। ক্লাসরুমটিই হয়ে উঠছে কর্মক্ষেত্রের রেপ্লিকা। এতে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হয়ে। এটি একটি ব্লেন্ডেড মডেল। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে তাদের উন্নত ক্যারিয়ারের জন্যও। ডিগ্রি-স্কিল-ক্যারিয়ার—বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ট্রিপল মিশন মাথায় রেখেই এমন শিক্ষাপদ্ধতির নকশা তৈরি করা হয়েছে। এর সারকথা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে শিক্ষার্থীরা আর এন্ট্রি লেভেল জব খুঁজবে না। বরং তারা কাজ শুরুই করবে মিড কিংবা সিনিয়র পর্যায় থেকে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত ডিগ্রি ও স্কিল ব্যবহার করেই তারা এগিয়ে যাবে উন্নত ক্যারিয়ারের পথে।

বস্তুত এন্ট্রি লেভেলের কাজগুলো এখন আর নেই বললেই চলে। জেনেরেটিভ এআইয়ের দখলে চলে গেছে সেসব কাজ। স্রেফ এআই এজেন্ট ব্যবহার করে কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে প্রাথমিক ধাপের সাধারণ কাজ আর ব্যক্তি-মানুষের জন্য থাকছে না। তাহলে মিড বা সিনিয়র পর্যায়ের কাজগুলোই ভরসা। আর সে কারণেই এই বিশেষ মডেল কার্যকর হয়ে উঠছে।

এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কাজটি করতে হয়েছে তা হচ্ছে, শিক্ষাক্রমে কিছু পরিবর্তন আনা। সময়ের সবচেয়ে উপযোগী ও আগামী দিনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। অর্থাৎ দক্ষতা তৈরির বিষয় ও টুলসগুলোকে, কিংবা ল্যাবভিত্তিক কার্যক্রমগুলোই পাঠ্যসূচির অংশ করে নেওয়া। এতে বিভিন্ন বিষয় ও টুলসভিত্তিক ল্যাব গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে শিক্ষার্থীরা চর্চা করছে এবং শিখছে সরাসরি হাতে-কলমে। পদ্ধতিটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় একটি মডেল হিসেবেই আজ স্বীকৃত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ডব্লিউইউএসটির সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই মডেল ব্যবহার করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৭টি পাবলিক, ১১৬টি প্রাইভেট ও ৩টি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এরা সবাই চাইলে এই মডেল ব্যবহার করতে পারে।

(আগামীকাল শেষ পর্ব)

দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো—বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট এবং জানিয়েছেন—এ জন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, দেশে থাকলে এক মাসেও এই ২১ হাজার টাকা আয় করতে তাঁকে হিমশিম খেতে হতো।

তাঁর এই বক্তব্যে সন্দেহ নেই, বাস্তবতার প্রতিফলন আছে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরপথে বিদেশযাত্রা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়। অথচ ওই যুবকের কাছে মনে হয়েছে, এভাবেই যেন তাঁর জীবনের সব হিসাব মিলে গেছে। বাস্তব কি সত্যিই তাই? নিশ্চয়ই না। বরং এমন ঝুঁকিপূর্ণ বিদেশযাত্রা নিরুৎসাহিত করাই শ্রেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের যুবসমাজ করবে কী? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কাজ পাচ্ছে না। আর পেলেও সেটি তাদের যোগ্যতার তুলনায় অনেক কম মানের, আয়ও সামান্য। তাই ফ্রান্সে ১২ ঘণ্টা খেটে ১৬৯ ইউরো কামানোই ওই যুবকের কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন মনে হচ্ছে। অথচ সেটি আসলে ওই দেশের ন্যূনতম মজুরি মাত্র।

এরপরও সবাই বিদেশেই যেতে চায়। সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের ‘নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ’-এর তৃতীয় সিরিজের গবেষণা প্রতিবেদনে নানা শ্রেণি-পেশার ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৩ হাজার ৮১ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও চাকরির প্রয়োজনে বিদেশে যেতে চায় বাংলাদেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ। চিন্তা করা যায়, একটি দেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ বিদেশে চলে যেতে চায়! ওই গবেষণাতেই দেখা গেছে, দেশে বেকারত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৪২ শতাংশ তরুণ। ফলাফল কী? কর্মহীন ও উচ্চশিক্ষিত, স্বল্প বা আধা শিক্ষিত এই বিপুল তরুণ জনশক্তি কোথাও কাজে লাগতে না পারায় তাদেরই ৩২ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সে অপরাধের তুলনায় সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে গিয়ে কামাইয়ের চেষ্টা অবশ্য কমই উদ্বেগের।

এখানে আমি আরেকটি প্রশ্ন তুলতে চাই। আমাদের তারুণ্য যখন বিদেশে যায়, তারা কি শুধু উবার চালাবে, অথবা হোটেল-রেস্টুরেন্টে কাজ করে বাংলাদেশের তুলনায় কিছু বেশি আয়ের গর্বে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেবে? নিশ্চয়ই নয়! তাহলে তারা করবে কী? পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশের তরুণদের গন্তব্য কোথায় হবে? তাদের ভবিষ্যৎইবা কীভাবে নির্ধারিত হবে? এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়, আর সেখান থেকেই চোখে পড়ল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২৩ সালে পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদন। এতে দেখানো হচ্ছে, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই স্রেফ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ তারা পড়াশোনা, কর্মসংস্থান কিংবা কোনো ধরনের প্রশিক্ষণেও নেই। ছেলেদের চেয়ে এই নিষ্ক্রিয়তার হার আবার দেড় গুণের বেশি মেয়েদের মধ্যে। সে হার ৬০ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

তারুণ্য নিয়ে আমাদের গর্ব আছে। সব আন্দোলন-সংগ্রামে তারুণ্যই সবচেয়ে বেশি শক্তি জুগিয়েছে। আর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের গর্ব তো আমরা সারাক্ষণই করি। শিক্ষায় মেয়েদের এগিয়ে যাওয়া নিয়েও গর্ব কম নয়। কিন্তু দেশের তরুণ শ্রেণি যে বেকারত্বের ভারে ন্যুব্জ এবং ক্রমাগত অন্যায়-অপরাধে ঝুঁকে পড়ছে, তার প্রমাণ হিসেবে ওপরের পরিসংখ্যানগুলোই কি যথেষ্ট নয়? এসব দেখে আর গর্বের লেশমাত্র থাকে না!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না? কেন তারা থেকে যাচ্ছে বেকার বা আংশিক বেকার? কেন নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কর্মহীন হয়ে বসে আছে? সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চোখ ফেলতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকেই। একে ত্রুটি বলতে চাই না, তবে এটুকু বলতে চাই—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কিছু ঘাটতি আছে, যা এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত বেকার তৈরির জন্য দায়ী। সেই ঘাটতি কী? আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি—কর্মমুখী শিক্ষার অভাবই এ বেকারত্বের মূল কারণ।

অনেকেই বলতে পারেন কর্মমুখী শিক্ষা তো হচ্ছেই। আমাদের কারিগরি শিক্ষা আছে, ভোকেশনাল ট্রেনিং রয়েছে। কিন্তু আমি বলব, সেটা মোটেও যথেষ্ট নয়। ওপরের পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। আমাদের এখন উচিত সাধারণ শিক্ষাক্রমেই পরিবর্তন আনা। অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই এই দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েই, কিংবা পেরোনোর আগেই কোনো একটি কাজে যোগ দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম থেকেই তারা শিখবে কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো।

বর্তমান সরকারের কাছে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করছি। বলছি, বিষয়টি নিয়ে আর বসে থাকার সময় নেই। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম এখন সময়ের প্রয়োজন। আপনার শিক্ষার্থী যদি স্রেফ একটি ডিপ্লোমা কিংবা সনদ হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে, তারা সেই সনদ দেখিয়ে চাকরি পাবে না। এ যুগে কেউ পায় না। যেকোনো নিয়োগদাতা প্রথমেই জানতে চায়—এই চাকরি প্রার্থীটি কী পারে? কোন কাজটিতে তার দক্ষতা রয়েছে? কাজে যোগ দিয়েই সে কি সক্ষম প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো অবদান রাখতে? লেখাপড়ার ফাঁকে এই দক্ষতা অর্জন হয়তো সম্ভব। কিন্তু তার প্রয়োজন কেন—বিশ্ববিদ্যালয়ই তো পারে ক্লাসরুম থেকে এই দক্ষতাটুকু শিখিয়ে দিতে। সে জন্যই পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাক্রমে। পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে আমরা এই পদ্ধতির প্রয়োগে সফলতা পাচ্ছি। এখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম থেকে বিষয়ভিত্তিক গভীর আলোচনা যেমন করতে পারছে, তেমনি ল্যাবভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয়-সংশ্লিষ্ট দক্ষতাও পাচ্ছে হাতে-কলমে। আমাদের শিক্ষকেরা একাধারে স্কলার এবং ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট। বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে সক্রিয় রয়েছেন, এমন স্কলাররাই আসছেন ক্লাসরুমে। ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁদের গড় অভিজ্ঞতা ১৮ বছর। ফলে তাঁরা তাঁদের স্কলারি জ্ঞান ও যোগ্যতার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিত্যদিনের দক্ষতাও শেয়ার করতে পারছেন ক্লাসরুমে। শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির সবশেষ উৎকর্ষের তথ্য ও দক্ষতা। ক্লাসরুমটিই হয়ে উঠছে কর্মক্ষেত্রের রেপ্লিকা। এতে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হয়ে। এটি একটি ব্লেন্ডেড মডেল। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে তাদের উন্নত ক্যারিয়ারের জন্যও। ডিগ্রি-স্কিল-ক্যারিয়ার—বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ট্রিপল মিশন মাথায় রেখেই এমন শিক্ষাপদ্ধতির নকশা তৈরি করা হয়েছে। এর সারকথা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে শিক্ষার্থীরা আর এন্ট্রি লেভেল জব খুঁজবে না। বরং তারা কাজ শুরুই করবে মিড কিংবা সিনিয়র পর্যায় থেকে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত ডিগ্রি ও স্কিল ব্যবহার করেই তারা এগিয়ে যাবে উন্নত ক্যারিয়ারের পথে।

বস্তুত এন্ট্রি লেভেলের কাজগুলো এখন আর নেই বললেই চলে। জেনেরেটিভ এআইয়ের দখলে চলে গেছে সেসব কাজ। স্রেফ এআই এজেন্ট ব্যবহার করে কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে প্রাথমিক ধাপের সাধারণ কাজ আর ব্যক্তি-মানুষের জন্য থাকছে না। তাহলে মিড বা সিনিয়র পর্যায়ের কাজগুলোই ভরসা। আর সে কারণেই এই বিশেষ মডেল কার্যকর হয়ে উঠছে।

এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কাজটি করতে হয়েছে তা হচ্ছে, শিক্ষাক্রমে কিছু পরিবর্তন আনা। সময়ের সবচেয়ে উপযোগী ও আগামী দিনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। অর্থাৎ দক্ষতা তৈরির বিষয় ও টুলসগুলোকে, কিংবা ল্যাবভিত্তিক কার্যক্রমগুলোই পাঠ্যসূচির অংশ করে নেওয়া। এতে বিভিন্ন বিষয় ও টুলসভিত্তিক ল্যাব গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে শিক্ষার্থীরা চর্চা করছে এবং শিখছে সরাসরি হাতে-কলমে। পদ্ধতিটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় একটি মডেল হিসেবেই আজ স্বীকৃত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ডব্লিউইউএসটির সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই মডেল ব্যবহার করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৭টি পাবলিক, ১১৬টি প্রাইভেট ও ৩টি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এরা সবাই চাইলে এই মডেল ব্যবহার করতে পারে।

(আগামীকাল শেষ পর্ব)

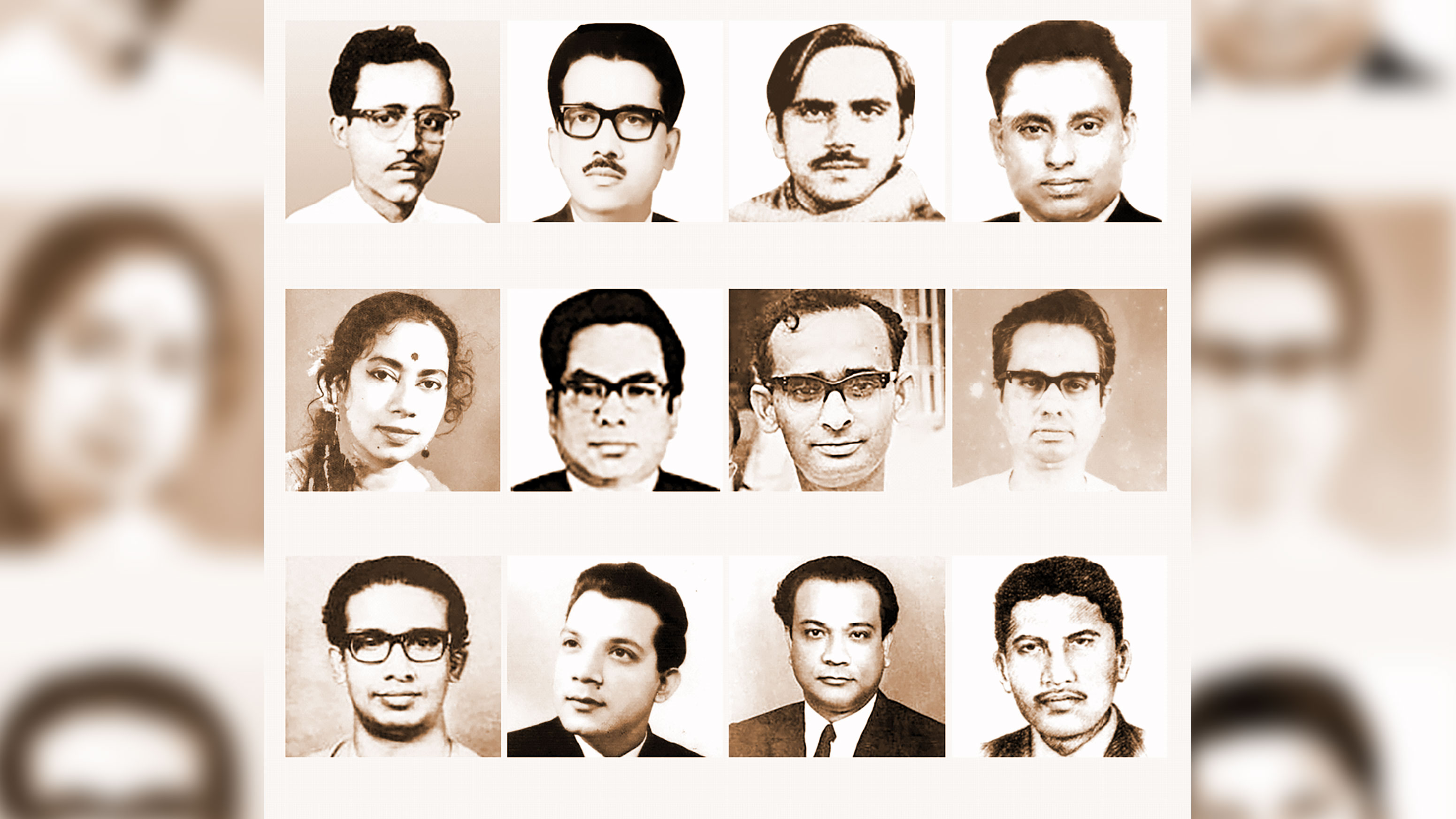

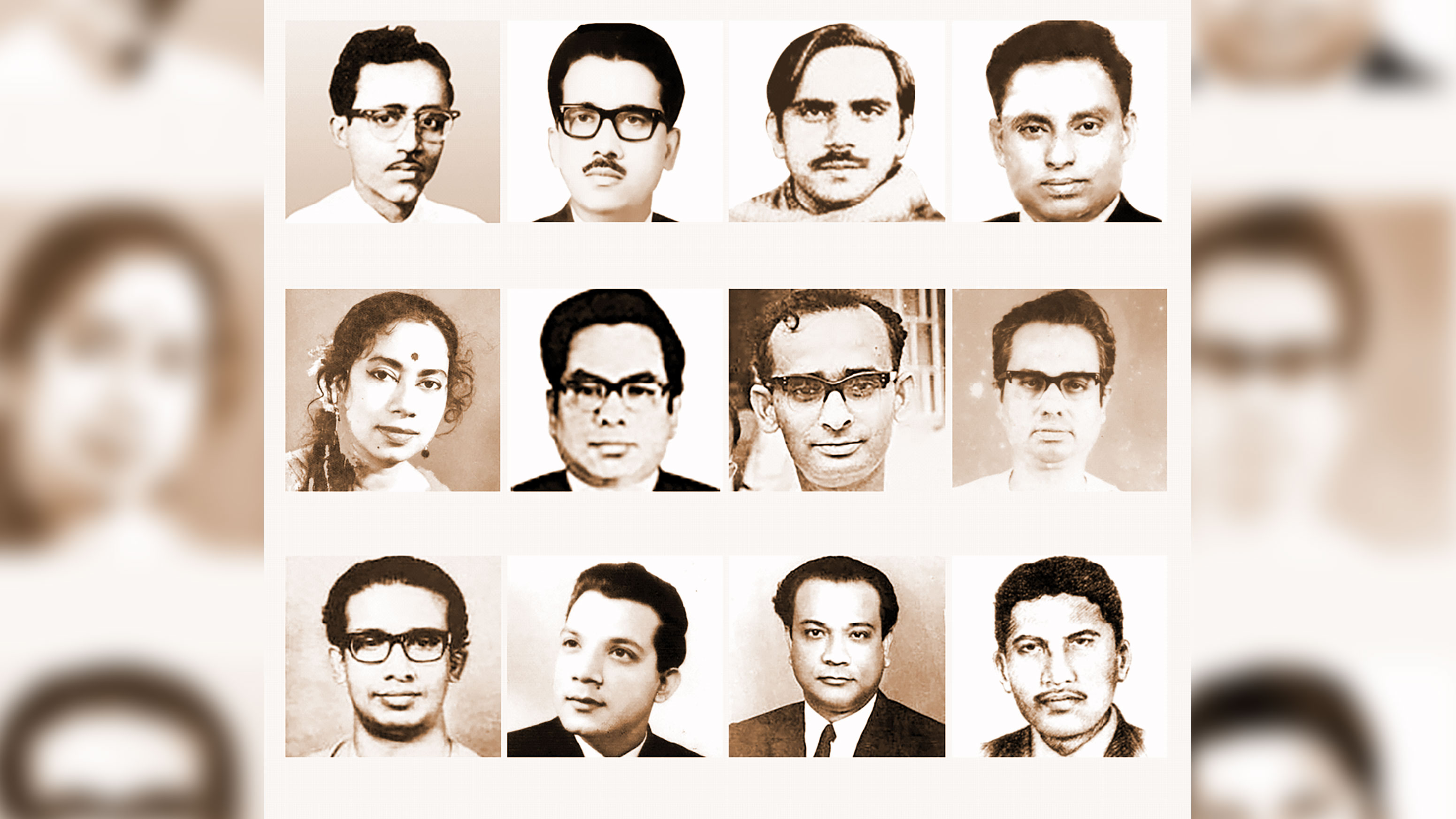

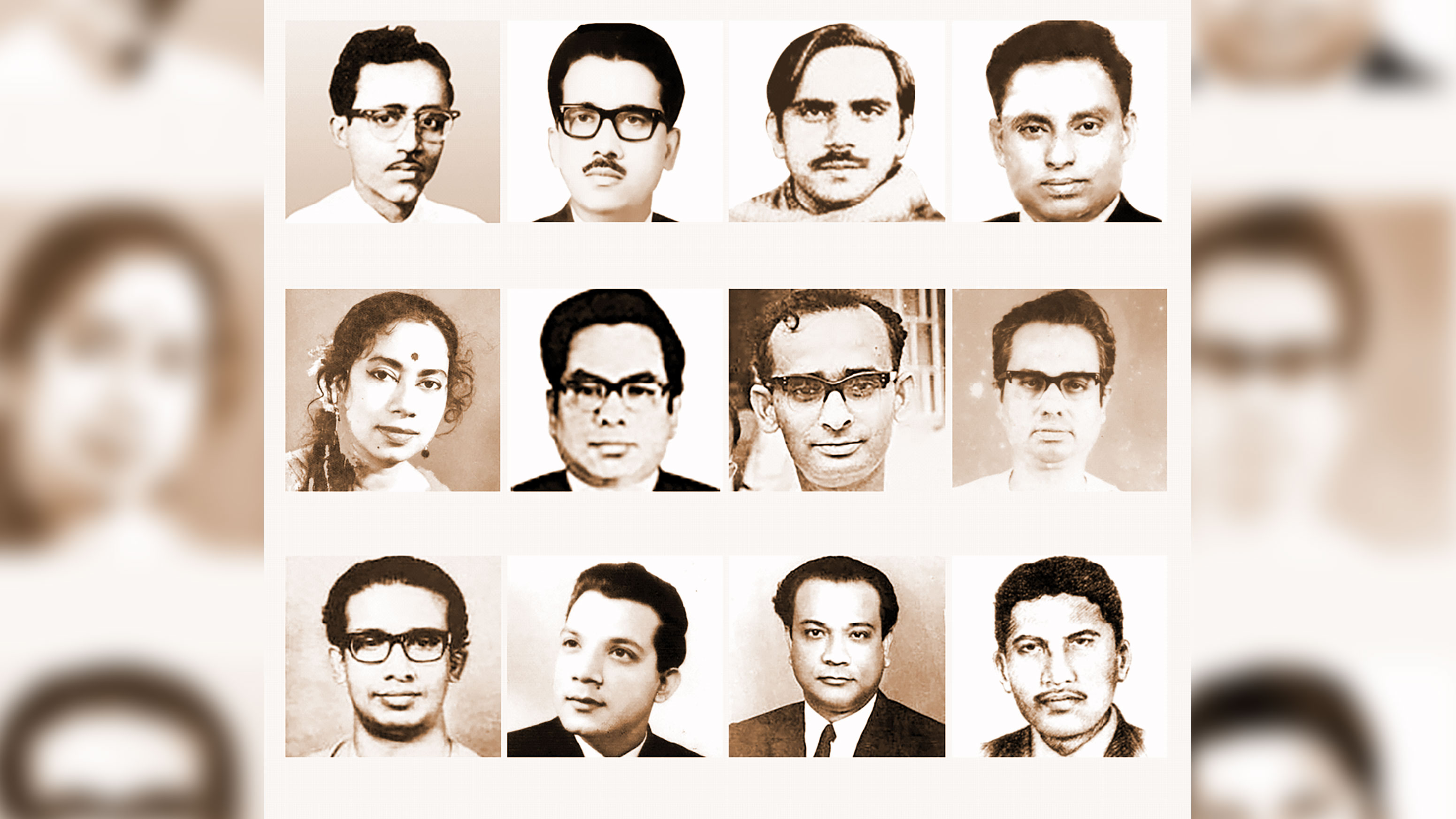

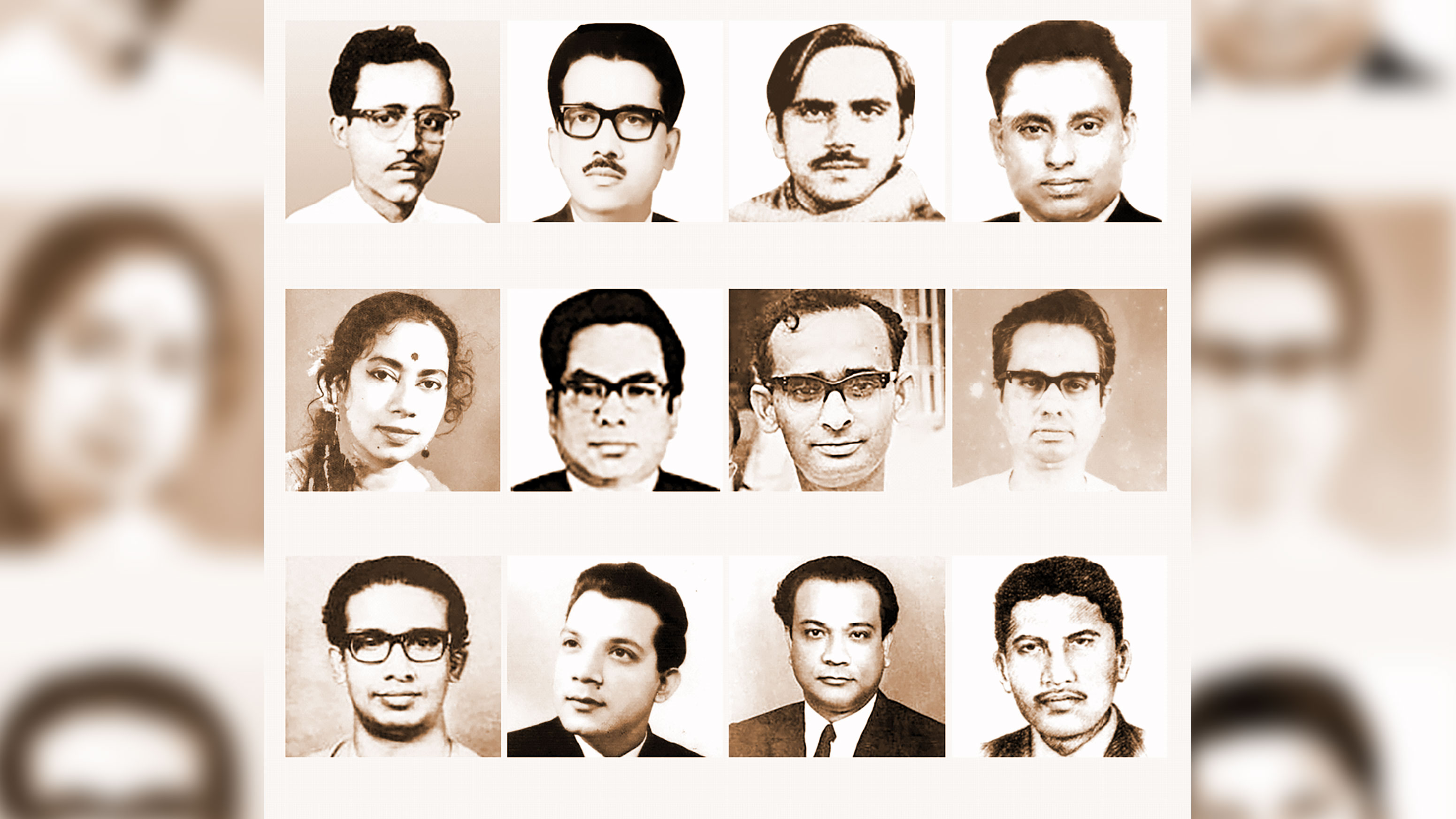

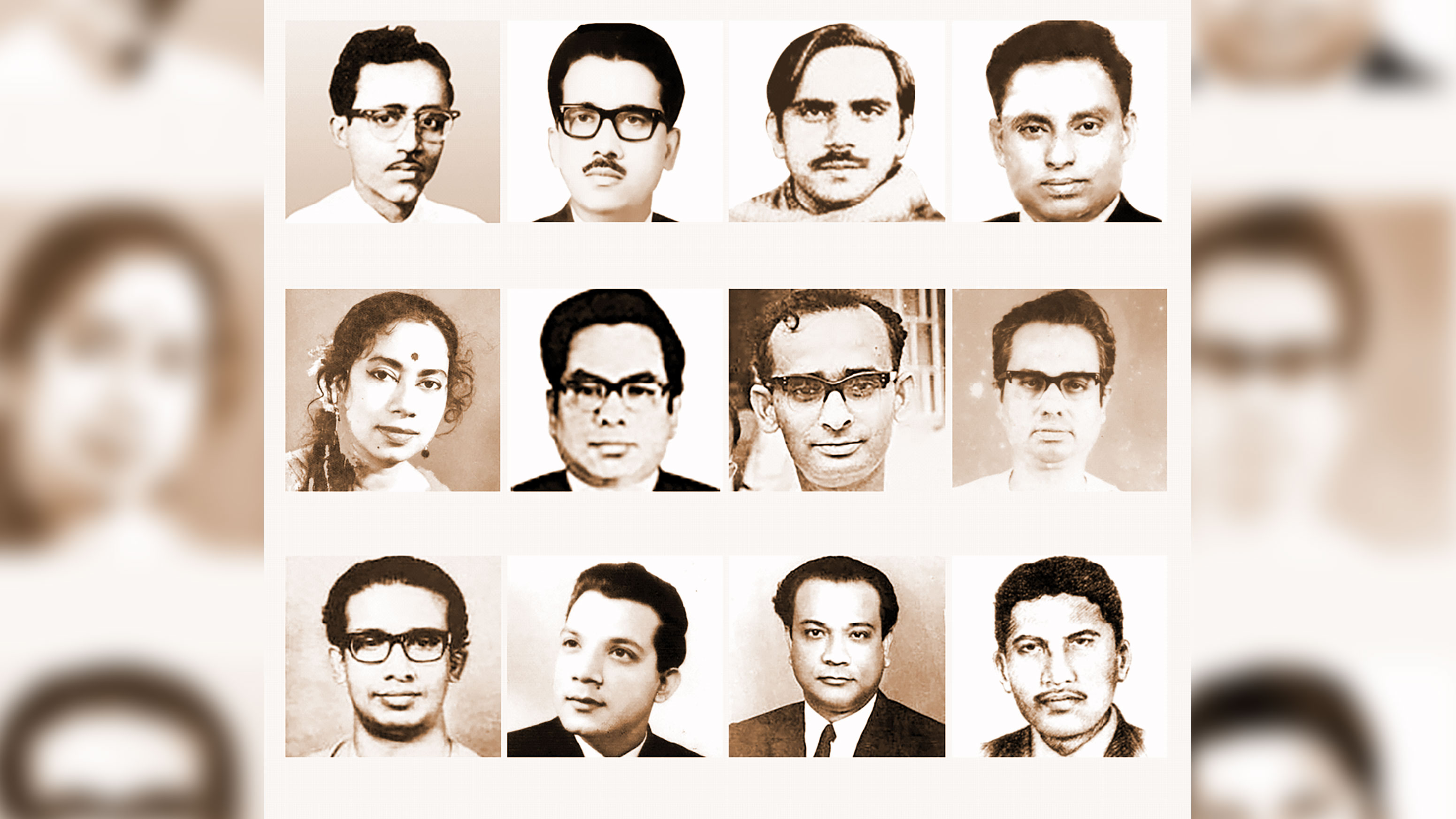

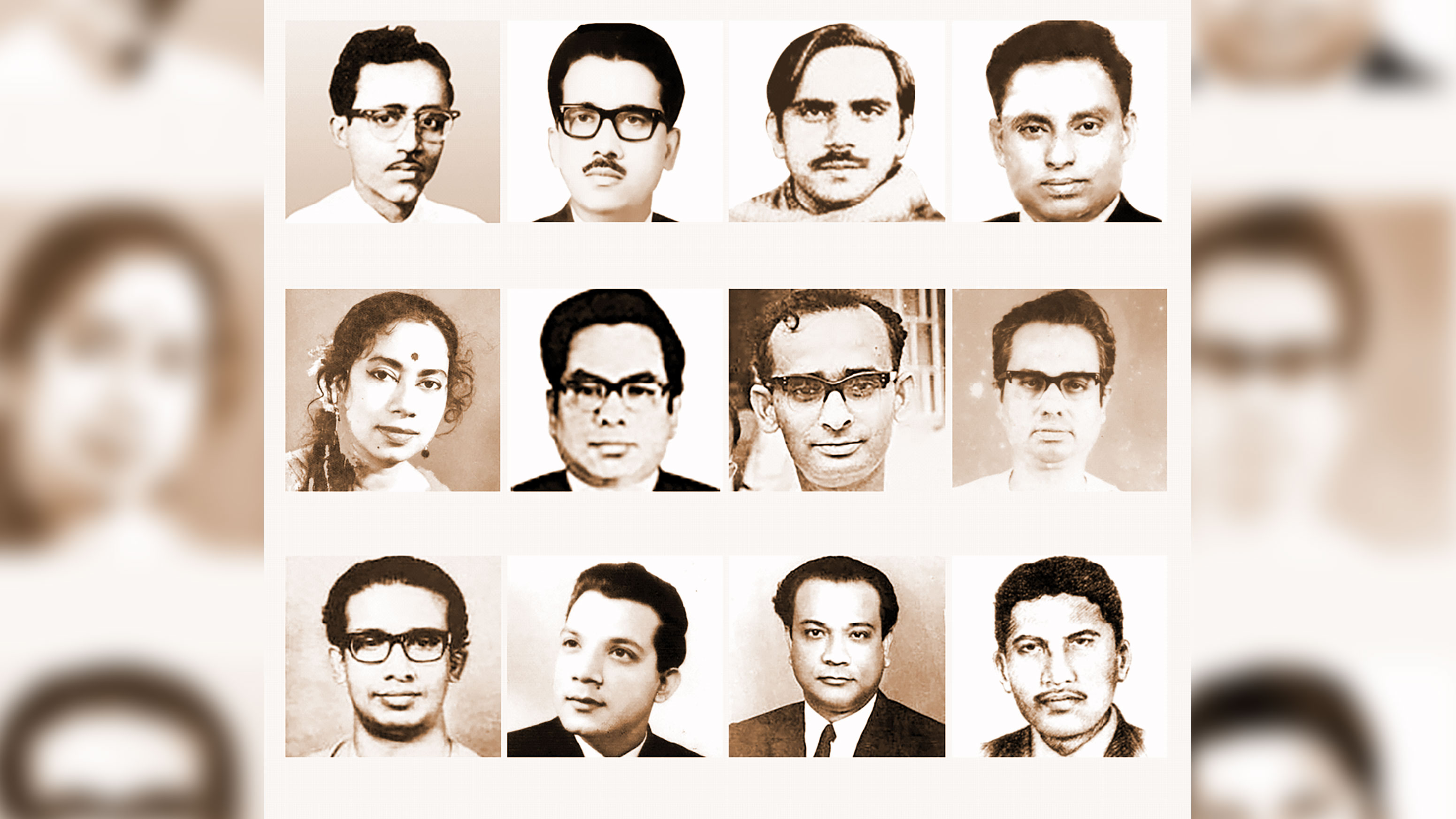

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা।

১২ ঘণ্টা আগে

৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি উড়োজাহাজে চড়ে গেলাম ঢাকা থেকে কাতারের দোহা। এরপর আমেরিকান এয়ারলাইনসের একটি বিশাল এয়ারক্রাফটে ৩৮ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে দোহা থেকে উড়াল দিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার উদ্দেশে। লম্বা পথ, ১৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের একটানা চলা।

১২ ঘণ্টা আগে

এই সম্পাদকীয়টি যখন লেখা হচ্ছে, তখনো ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদি সংকটাপন্ন শারীরিক অবস্থায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর ফাঁকে রিকশায় করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় মোটরসাইকেলে বসা দুর্বৃত্ত।

১২ ঘণ্টা আগে

অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে।

১ দিন আগেশহীদ বুদ্বিজীবী হত্যাকারীদের বিচারভিন্ন কোনো পথ নেই—শুধু ন্যায্যতার কারণে নয়, শুধু মানবিকতার কারণেও নয়, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার শান্তির জন্য, শহীদ-সন্তানদের অন্তরের বিচারের দাবি মেটানোর জন্য, জাতি হিসেবে আমাদের দায়মুক্তির জন্য।

সেলিম জাহান

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা। পরে জানা গেছে, ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের কোনো এক সময়ে ঢাকা সেনানিবাসে গোপন বৈঠক বসেছিল প্রাদেশিক সরকারের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে আলবদর-আলশামস বাহিনীর কেন্দ্রীয় অধিনায়কদের। রাও ফরমান আলীর হাতে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা—এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ বিশেষ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নামের তালিকা, যেটি তিনি নিজে তৈরি করেছিলেন আট মাস আগে, একাত্তরের এপ্রিল মাসে। কী ভয়ংকর মানুষ ছিলেন রাও ফরমান আলী! কতখানি ভেবে রেখেছিলেন তিনি—কেমন করে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করবে! জানতেন তিনি, বাঙালি জাতির বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করলে এ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যাবে। ভাবা যায়, এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি তালিকাটি তৈরি করেছিলেন বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা হিসেবে, যার বাস্তবায়নের দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছিলেন আলবদর ও আলশামসের অধিনায়কদের হাতে।

পরবর্তী সময়ে রাও ফরমান আলীর ডায়েরি থেকে সেই তালিকা উদ্ধার করা হয়েছিল। মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যকার অনন্যসাধারণ একরাশ নাম সেখানে। ঠান্ডা মাথায় নীলনকশা তৈরি করা হয়েছিল। খুঁটিনাটি কিছুই ফরমান আলীর চিন্তা এড়ায়নি। তাই কোন শিক্ষক কোন বিভাগের, সেটাই শুধু তিনি লিখে রাখেননি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় তাঁদের বাড়ির ঠিকানাও লিখে রেখেছিলেন। জনান্তিকে শুনেছি যে রাও ফরমান আলীর কন্যা শাহীন ফরমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল, পড়ত মনোবিজ্ঞান বিভাগে। আমাদেরই সহপাঠী ছিল সে। কন্যার শিক্ষকদের হত্যা করতে রাও ফরমান আলী ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। আজ এটাও ইতিহাসের অংশ যে এ তালিকার বাইরে এবং সে দিনেরও আগে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে তুলে নেওয়া হয়েছিল ১০ ডিসেম্বরে। রক্তক্ষরা সেসব কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা আমাদের ইতিহাসের অংশ। নীলনকশা থেকে দেখা যায়, সে তালিকায় নাম ছিল প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আহসানুল হক, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, অধ্যাপক সাদ’উদ্দীনের মতো শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের। ভাগ্যক্রমে তাঁরা বেঁচে গেছেন।

তারপরের সব ঘটনা এখন ইতিহাস। যে শয়তানেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলে নিয়েছিল, তাদের অনেকেই এই বরেণ্য শিক্ষকদের শিক্ষার্থী ছিল। বিজয়ের একেবারে অন্তিম সীমায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা এঁদের তুলে নিয়ে এসেছিল, তারা কিন্তু ভিনদেশি সৈনিক নয়, এ দেশেরই মানুষ। তাদের হাত কাঁপেনি এই সোনার মানুষদের চোখ বেঁধে দিতে, ঠোঁট কাঁপেনি সেই মিথ্যা আশ্বাস দিতে, ‘আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব’, বুক কাঁপেনি এই নরম মনের মানুষদের আঘাত করতে। না, তাঁরা ফেরেননি, সে দিনও না, কোনো দিনও না আজতক। বধ্যভূমিই হয়েছে তাঁদের শেষ শয্যা।

পারিবারিক সূত্রে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর অপহরণের কথা আমি শুনেছি। এবং এ-ও শুনেছি যে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল। অসম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি আর ফেরেননি। সে ভয়াবহ দিনের কথা নানাভাবে শুনেছি। সেন্ট্রাল রোডে পৈতৃক নিবাস ‘দারুল আফিয়াতে’ দুপুরবেলা স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মা টেবিলে ভাত বেড়ে রেখেছিলেন। তখনই তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। যে তুলে নিতে এসেছিল, সে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীরই ছাত্র। শুনেছি, বাড়ির লোক আপত্তি করলে সেই লোকটি জবাব দিয়েছিল, ‘এই কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যারকে নিয়ে আসব।’ না, আর তিনি ফিরে আসেননি। বেড়ে রাখা ভাত সন্তান খেতে পারেনি বলে মুনীর চৌধুরীর মা আজীবন একটি দুঃখ হৃদয়ে বয়ে বেড়িয়েছেন। শহীদ মুনীর চৌধুরী ১২ ডিসেম্বরের দিকে তাঁর অগ্রজ প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে ফোন করেছিলেন। ফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে তাঁর শেষ কথা ছিল, ‘স্বাধীনতা তো আমাদের দোরগোড়ায় এসে গেল, তাই না?’ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অব্যর্থ ছিল, কিন্তু তিনি সে স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আমার তিন দল মানুষের কথা বড় মনে হয়। যাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের কথা—বড় বেদনার সঙ্গে। সেই সব শহীদের সন্তানদের, যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে, তাঁদের কথা—বড় মমতার সঙ্গে এবং সেইসব হন্তারকের কথা—তীব্র ঘৃণার সঙ্গে, যারা এমন পাশবিক কাজ করে আজও বহাল তবিয়তে আছে। আমার প্রায়ই মনে হয়, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমি নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়ে পড়েছি। ভাবতেই পারি না যে আমার প্রাণপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিরণ্ময় কিছু মানুষকে আর কোনো দিন দেখতে পাব না, বহু প্রিয় লেখকের নতুন লেখা আর পড়তে পারব না, অনেক সংগীতশিল্পীর কণ্ঠ আর সামনাসামনি শুনতে পারব না। আমরা অনেকেই এইসব স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষদের ঠিক চিনতে পারিনি, পাকিস্তানিরা কিন্তু ঠিকই পেরেছিল। বাংলাদেশের সৃষ্টশীলতা আর সৃজনশীলতার ভিত্তি গুঁড়িয়ে দিতে, আমাদের দেশের শিক্ষা ও শিল্প-সাহিত্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই তারা বেছে নিয়েছিল এই অনন্যসাধারণ মানুষদের। মানুষ চিনতে ওরা ভুল করেনি।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, লাখ লাখ নিহত মানুষের মধ্যে কেন বারবার শুধু শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা উঠে আসে। আমার মনে হয়, এর উত্তর দুটো—একটি প্রত্যক্ষ আর অন্যটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ কারণটি হচ্ছে, এ মানুষগুলো আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির জগতের অনন্য কিছু মানুষ ছিলেন; যাঁদের স্বপ্নদৃষ্টি, দিক্-দর্শন, চিন্তাভাবনা, শিক্ষা ও পরামর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে প্রতিনিয়ত। তাই আমাদের হৃদয়ে তাঁদের জন্য বিশেষ স্থান আছে। পরোক্ষ কারণটি হচ্ছে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা বহু শহীদের স্মৃতি একসঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না। তখন আমরা প্রতীক খুঁজে নিই। ১৪ ডিসেম্বরের শহীদ বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সেই প্রতীক। এই প্রতীকের মাঝখান দিয়েই আমরা পৌঁছে যাই অন্য সব জানা-অজানা শহীদদের কাছে।

একাত্তর-উত্তর সময়ে শিক্ষক হিসেবে আমার সুবর্ণ সুযোগ ঘটেছিল উপর্যুক্ত শহীদদের অনেকেরই সন্তানদের সঙ্গে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যাদের শিক্ষার্থী হিসেবে পাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে, তাদের মধ্যে আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান আছে ১৯৭১-এর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সন্তানদের জন্য। আশির দশকে এদের অনেককেই আমার শ্রেণিকক্ষে আমি পেয়েছি। এ দশকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনীতি বিভাগে পড়াতে গিয়ে দেখি যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী হিসেবে বসে আছে শহীদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর পুত্রদ্বয় তানভীর হায়দার চৌধুরী (শোভন) ও প্রয়াত সুমন হায়দার চৌধুরী (সুমন), শহীদ চিকিৎসক মোহাম্মদ মর্তুজার কন্যা দ্যুতি অরণি (মিতি), শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের পুত্র তৌহীদ রেজা নূর (তৌহীদ)। এ আমার পরম প্রাপ্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শততম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমি যখন ১৯৭১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকদের ও শহীদ চিকিৎসক মোহাম্মদ মর্তুজার স্মৃতিচারণা করছিলাম, তখন শোভন, সুমন, মিতি ও তৌহীদের চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ওরা হয়তো জানেও না, আশির দশকে শ্রেণিকক্ষে ঢুকে ওদের দিকে তাকালে আমার মনটা হু হু করে উঠত। বহুবার এমন হয়েছে যে আমি ওদের মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। কোনো দিন হয়তো বলা হয়নি, আজ ওদের এই কথাটুকুই শুধু বলে যাই—আর কিছু নয়।

শিক্ষার্থী হিসেবে নয়, কিন্তু অন্যভাবেও কাছে পেয়েছি অন্য শহীদ-সন্তানদের। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বৃহত্তর অঙ্গনে কাছাকাছি এসেছি শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সন্তানত্রয়ের সঙ্গে—আহমেদ মুনীর (ভাষণ), প্রয়াত আশফাক মুনীর (মিশুক) ও আসিফ মুনীরকে (তন্ময়)। স্বল্পকালের জন্য মিশুক আমার সহকর্মীও ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবয়ব পত্রের (ফেসবুক) মাধ্যমে পরিচিত হয়েছি মাহমুদার সঙ্গে (শহীদ অধ্যাপক সিরাজুল হক খানের সন্তান)। জেনেছি মাহমুদকে—শহীদ অধ্যাপক রাশীদুল হাসানের পুত্র সে। সেই সঙ্গে এটাও মনে হয়েছে, সেদিনের যে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা পশুশক্তির কাছে তাদের বাবাকে হারিয়েছে, তারা আজ পরিণত বয়সের মানুষ। তাদের মনের পিতৃ হারানোর বেদনা আমরা কেউ বুঝব না। কারণ, সব দুঃখই তো মানুষের ব্যক্তিগত, সব বেদনাই তো তার নিজস্ব। কিন্তু এটা তো বুঝি যে তাদের পিতার হন্তারকদের ‘বিচারের দাবি তাদের মনে নিভৃতে কাঁদে’ অহর্নিশ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের বিচারভিন্ন কোনো পথ নেই—শুধু ন্যায্যতার কারণে নয়, শুধু মানবিকতার কারণেও নয়, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার শান্তির জন্য, শহীদ-সন্তানদের অন্তরের বিচারের দাবি মেটানোর জন্য, জাতি হিসেবে আমাদের দায়মুক্তির জন্য। সে দায় রাষ্ট্রের, সমাজের ও ব্যক্তি মানুষের। সে দায়ভাগে আমরা সবাই সমান অংশীদার। জাতি হিসেবে আমরা যেন সে দায় ভুলে না যাই। সে আমাদেরই দায় এবং তার মোচনেই আমাদের মুক্তি।

লেখক: অর্থনীতিবিদ

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা। পরে জানা গেছে, ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের কোনো এক সময়ে ঢাকা সেনানিবাসে গোপন বৈঠক বসেছিল প্রাদেশিক সরকারের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে আলবদর-আলশামস বাহিনীর কেন্দ্রীয় অধিনায়কদের। রাও ফরমান আলীর হাতে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা—এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ বিশেষ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নামের তালিকা, যেটি তিনি নিজে তৈরি করেছিলেন আট মাস আগে, একাত্তরের এপ্রিল মাসে। কী ভয়ংকর মানুষ ছিলেন রাও ফরমান আলী! কতখানি ভেবে রেখেছিলেন তিনি—কেমন করে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করবে! জানতেন তিনি, বাঙালি জাতির বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করলে এ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যাবে। ভাবা যায়, এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি তালিকাটি তৈরি করেছিলেন বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা হিসেবে, যার বাস্তবায়নের দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছিলেন আলবদর ও আলশামসের অধিনায়কদের হাতে।

পরবর্তী সময়ে রাও ফরমান আলীর ডায়েরি থেকে সেই তালিকা উদ্ধার করা হয়েছিল। মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যকার অনন্যসাধারণ একরাশ নাম সেখানে। ঠান্ডা মাথায় নীলনকশা তৈরি করা হয়েছিল। খুঁটিনাটি কিছুই ফরমান আলীর চিন্তা এড়ায়নি। তাই কোন শিক্ষক কোন বিভাগের, সেটাই শুধু তিনি লিখে রাখেননি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় তাঁদের বাড়ির ঠিকানাও লিখে রেখেছিলেন। জনান্তিকে শুনেছি যে রাও ফরমান আলীর কন্যা শাহীন ফরমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল, পড়ত মনোবিজ্ঞান বিভাগে। আমাদেরই সহপাঠী ছিল সে। কন্যার শিক্ষকদের হত্যা করতে রাও ফরমান আলী ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। আজ এটাও ইতিহাসের অংশ যে এ তালিকার বাইরে এবং সে দিনেরও আগে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে তুলে নেওয়া হয়েছিল ১০ ডিসেম্বরে। রক্তক্ষরা সেসব কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা আমাদের ইতিহাসের অংশ। নীলনকশা থেকে দেখা যায়, সে তালিকায় নাম ছিল প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আহসানুল হক, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, অধ্যাপক সাদ’উদ্দীনের মতো শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের। ভাগ্যক্রমে তাঁরা বেঁচে গেছেন।

তারপরের সব ঘটনা এখন ইতিহাস। যে শয়তানেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলে নিয়েছিল, তাদের অনেকেই এই বরেণ্য শিক্ষকদের শিক্ষার্থী ছিল। বিজয়ের একেবারে অন্তিম সীমায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা এঁদের তুলে নিয়ে এসেছিল, তারা কিন্তু ভিনদেশি সৈনিক নয়, এ দেশেরই মানুষ। তাদের হাত কাঁপেনি এই সোনার মানুষদের চোখ বেঁধে দিতে, ঠোঁট কাঁপেনি সেই মিথ্যা আশ্বাস দিতে, ‘আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব’, বুক কাঁপেনি এই নরম মনের মানুষদের আঘাত করতে। না, তাঁরা ফেরেননি, সে দিনও না, কোনো দিনও না আজতক। বধ্যভূমিই হয়েছে তাঁদের শেষ শয্যা।

পারিবারিক সূত্রে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর অপহরণের কথা আমি শুনেছি। এবং এ-ও শুনেছি যে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল। অসম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি আর ফেরেননি। সে ভয়াবহ দিনের কথা নানাভাবে শুনেছি। সেন্ট্রাল রোডে পৈতৃক নিবাস ‘দারুল আফিয়াতে’ দুপুরবেলা স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মা টেবিলে ভাত বেড়ে রেখেছিলেন। তখনই তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। যে তুলে নিতে এসেছিল, সে শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীরই ছাত্র। শুনেছি, বাড়ির লোক আপত্তি করলে সেই লোকটি জবাব দিয়েছিল, ‘এই কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যারকে নিয়ে আসব।’ না, আর তিনি ফিরে আসেননি। বেড়ে রাখা ভাত সন্তান খেতে পারেনি বলে মুনীর চৌধুরীর মা আজীবন একটি দুঃখ হৃদয়ে বয়ে বেড়িয়েছেন। শহীদ মুনীর চৌধুরী ১২ ডিসেম্বরের দিকে তাঁর অগ্রজ প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে ফোন করেছিলেন। ফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে তাঁর শেষ কথা ছিল, ‘স্বাধীনতা তো আমাদের দোরগোড়ায় এসে গেল, তাই না?’ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অব্যর্থ ছিল, কিন্তু তিনি সে স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আমার তিন দল মানুষের কথা বড় মনে হয়। যাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের কথা—বড় বেদনার সঙ্গে। সেই সব শহীদের সন্তানদের, যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে, তাঁদের কথা—বড় মমতার সঙ্গে এবং সেইসব হন্তারকের কথা—তীব্র ঘৃণার সঙ্গে, যারা এমন পাশবিক কাজ করে আজও বহাল তবিয়তে আছে। আমার প্রায়ই মনে হয়, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমি নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়ে পড়েছি। ভাবতেই পারি না যে আমার প্রাণপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিরণ্ময় কিছু মানুষকে আর কোনো দিন দেখতে পাব না, বহু প্রিয় লেখকের নতুন লেখা আর পড়তে পারব না, অনেক সংগীতশিল্পীর কণ্ঠ আর সামনাসামনি শুনতে পারব না। আমরা অনেকেই এইসব স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষদের ঠিক চিনতে পারিনি, পাকিস্তানিরা কিন্তু ঠিকই পেরেছিল। বাংলাদেশের সৃষ্টশীলতা আর সৃজনশীলতার ভিত্তি গুঁড়িয়ে দিতে, আমাদের দেশের শিক্ষা ও শিল্প-সাহিত্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই তারা বেছে নিয়েছিল এই অনন্যসাধারণ মানুষদের। মানুষ চিনতে ওরা ভুল করেনি।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, লাখ লাখ নিহত মানুষের মধ্যে কেন বারবার শুধু শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা উঠে আসে। আমার মনে হয়, এর উত্তর দুটো—একটি প্রত্যক্ষ আর অন্যটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ কারণটি হচ্ছে, এ মানুষগুলো আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির জগতের অনন্য কিছু মানুষ ছিলেন; যাঁদের স্বপ্নদৃষ্টি, দিক্-দর্শন, চিন্তাভাবনা, শিক্ষা ও পরামর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে প্রতিনিয়ত। তাই আমাদের হৃদয়ে তাঁদের জন্য বিশেষ স্থান আছে। পরোক্ষ কারণটি হচ্ছে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা বহু শহীদের স্মৃতি একসঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না। তখন আমরা প্রতীক খুঁজে নিই। ১৪ ডিসেম্বরের শহীদ বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সেই প্রতীক। এই প্রতীকের মাঝখান দিয়েই আমরা পৌঁছে যাই অন্য সব জানা-অজানা শহীদদের কাছে।

একাত্তর-উত্তর সময়ে শিক্ষক হিসেবে আমার সুবর্ণ সুযোগ ঘটেছিল উপর্যুক্ত শহীদদের অনেকেরই সন্তানদের সঙ্গে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যাদের শিক্ষার্থী হিসেবে পাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে, তাদের মধ্যে আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান আছে ১৯৭১-এর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সন্তানদের জন্য। আশির দশকে এদের অনেককেই আমার শ্রেণিকক্ষে আমি পেয়েছি। এ দশকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনীতি বিভাগে পড়াতে গিয়ে দেখি যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী হিসেবে বসে আছে শহীদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর পুত্রদ্বয় তানভীর হায়দার চৌধুরী (শোভন) ও প্রয়াত সুমন হায়দার চৌধুরী (সুমন), শহীদ চিকিৎসক মোহাম্মদ মর্তুজার কন্যা দ্যুতি অরণি (মিতি), শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের পুত্র তৌহীদ রেজা নূর (তৌহীদ)। এ আমার পরম প্রাপ্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শততম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমি যখন ১৯৭১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকদের ও শহীদ চিকিৎসক মোহাম্মদ মর্তুজার স্মৃতিচারণা করছিলাম, তখন শোভন, সুমন, মিতি ও তৌহীদের চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ওরা হয়তো জানেও না, আশির দশকে শ্রেণিকক্ষে ঢুকে ওদের দিকে তাকালে আমার মনটা হু হু করে উঠত। বহুবার এমন হয়েছে যে আমি ওদের মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। কোনো দিন হয়তো বলা হয়নি, আজ ওদের এই কথাটুকুই শুধু বলে যাই—আর কিছু নয়।

শিক্ষার্থী হিসেবে নয়, কিন্তু অন্যভাবেও কাছে পেয়েছি অন্য শহীদ-সন্তানদের। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বৃহত্তর অঙ্গনে কাছাকাছি এসেছি শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সন্তানত্রয়ের সঙ্গে—আহমেদ মুনীর (ভাষণ), প্রয়াত আশফাক মুনীর (মিশুক) ও আসিফ মুনীরকে (তন্ময়)। স্বল্পকালের জন্য মিশুক আমার সহকর্মীও ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবয়ব পত্রের (ফেসবুক) মাধ্যমে পরিচিত হয়েছি মাহমুদার সঙ্গে (শহীদ অধ্যাপক সিরাজুল হক খানের সন্তান)। জেনেছি মাহমুদকে—শহীদ অধ্যাপক রাশীদুল হাসানের পুত্র সে। সেই সঙ্গে এটাও মনে হয়েছে, সেদিনের যে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা পশুশক্তির কাছে তাদের বাবাকে হারিয়েছে, তারা আজ পরিণত বয়সের মানুষ। তাদের মনের পিতৃ হারানোর বেদনা আমরা কেউ বুঝব না। কারণ, সব দুঃখই তো মানুষের ব্যক্তিগত, সব বেদনাই তো তার নিজস্ব। কিন্তু এটা তো বুঝি যে তাদের পিতার হন্তারকদের ‘বিচারের দাবি তাদের মনে নিভৃতে কাঁদে’ অহর্নিশ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের বিচারভিন্ন কোনো পথ নেই—শুধু ন্যায্যতার কারণে নয়, শুধু মানবিকতার কারণেও নয়, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার শান্তির জন্য, শহীদ-সন্তানদের অন্তরের বিচারের দাবি মেটানোর জন্য, জাতি হিসেবে আমাদের দায়মুক্তির জন্য। সে দায় রাষ্ট্রের, সমাজের ও ব্যক্তি মানুষের। সে দায়ভাগে আমরা সবাই সমান অংশীদার। জাতি হিসেবে আমরা যেন সে দায় ভুলে না যাই। সে আমাদেরই দায় এবং তার মোচনেই আমাদের মুক্তি।

লেখক: অর্থনীতিবিদ

দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো—বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট এবং জানিয়েছেন—এ জন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি উড়োজাহাজে চড়ে গেলাম ঢাকা থেকে কাতারের দোহা। এরপর আমেরিকান এয়ারলাইনসের একটি বিশাল এয়ারক্রাফটে ৩৮ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে দোহা থেকে উড়াল দিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার উদ্দেশে। লম্বা পথ, ১৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের একটানা চলা।

১২ ঘণ্টা আগে

এই সম্পাদকীয়টি যখন লেখা হচ্ছে, তখনো ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদি সংকটাপন্ন শারীরিক অবস্থায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর ফাঁকে রিকশায় করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় মোটরসাইকেলে বসা দুর্বৃত্ত।

১২ ঘণ্টা আগে

অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে।

১ দিন আগেমৃত্যুঞ্জয় রায়

৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি উড়োজাহাজে চড়ে গেলাম ঢাকা থেকে কাতারের দোহা। এরপর আমেরিকান এয়ারলাইনসের একটি বিশাল এয়ারক্রাফটে ৩৮ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে দোহা থেকে উড়াল দিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার উদ্দেশে। লম্বা পথ, ১৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের একটানা চলা। সেখান থেকে আবার আরেকটি উড়োজাহাজ ধরে শেষ গন্তব্যে পৌঁছানো। যুগপৎ আনন্দ ও বিরক্তিকর সে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার মধ্যেই মাথায় মাঝে মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে একটি কথা—এত লম্বা পথে প্রায় ৪০০ মানুষ আর তাদের ব্যাগেজ নিয়ে এই মহাযানকে উড়ান দিয়ে ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে ৫০০ মাইল বেগে ছুটে চলতে কী পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে! আর সে শক্তির জন্য কী পরিমাণ জ্বালানি বয়ে নিতে হচ্ছে, তা পোড়াতেও হচ্ছে।

সব সময় তো আমরা পৃথিবীর বুকে চলা লাখ লাখ গাড়িকে দুষছি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর অন্যতম প্রধান খলনায়ক হিসেবে, উড়োজাহাজগুলোর কথা কি আমরা কখনো সেভাবে ভাবি? উড়োজাহাজগুলো কি সত্যিই পরিবেশ দূষণ করছে? সরল জবাব হলো, হ্যাঁ, করছে। জলবায়ু পরিবর্তনে উড়োজাহাজগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে বায়ুমণ্ডলে নন-কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসসহ অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করছে। উড়োজাহাজগুলো পরিবেশের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর ভূমিকা রাখছে। কী পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি সেসব যান পুড়িয়ে কতটুকু কার্বন নিঃসরণ করছে, তাতে জলবায়ু পরিবর্তনে তার প্রভাব পড়ছে কতটুকু—এসব প্রশ্নও মাথার মধ্যে বারবার ঘুরপাক খেতে লাগল। জানা গেল, উড়োজাহাজগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশ্বব্যাপী মোট কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমনে প্রায় আড়াই শতাংশ অবদান রয়েছে উড়োজাহাজ চলাচলে, যা মোট জলবায়ু প্রভাব হিসাবে ৪ শতাংশ নিরূপিত হয়েছে।

এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে মুহূর্তেই সেসব উত্তর পাওয়া যায়। এমনকি কোন ফ্লাইট এখন আকাশের কোথায় অবস্থান করছে, গন্তব্যে পৌঁছাতে কতটুকু সময় লাগবে, তা-ও মানচিত্রে দেখা যায়। কয়েক দিন আগে এ রকম একটি ফ্লাইট নম্বর দিয়ে একটি অ্যাপসের সাহায্যে অনুসন্ধান করতেই ফ্লাইট চলাচলের যে ছবিটি মোবাইল ফোনের পর্দায় ভেসে উঠল, তা দেখে মনে হলো বিশাল আকাশে আসলে খালি জায়গা কোথায়? সব তো দখল করে ফেলেছে নিত্য চলাচল করা উড়োজাহাজগুলো। জানা গেল, রোজ মানে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর আকাশে প্রায় এক লাখ ফ্লাইট ওঠা-নামা করে। রোজ ১৫ থেকে ২০ হাজার উড়োজাহাজ এসব ফ্লাইট পরিচালনা করে, যার মধ্যে রয়েছে যাত্রী ও মালামাল বহন, সামরিক ও ব্যক্তিগত উড়োজাহাজও। যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের সংখ্যাই যে সবচেয়ে বেশি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিদিন সারা বিশ্বে প্রায় ১৩ লাখ যাত্রী উড়োজাহাজে চলাচল করে। উড়োজাহাজের এই পরিষেবা দিতে বছরে ৮৫০০ লাখ টনের বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন ঘটছে, ২০৫০ সালে যা আরও অনেক বাড়বে। পৃথিবীতে প্রধান ১০টি কার্বন নিঃসরণকারীর মধ্যে উড়োজাহাজশিল্প একটি।

ভূপৃষ্ঠ থেকে অতি উচ্চতায় থাকায় সেখানকার বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে, সেখানকার বায়ুমণ্ডল ঠান্ডা। উড়োজাহাজে চড়ে তার বাইরের তাপমাত্রা কত, তা-ও মনিটরে দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখছি, এয়ারক্রাফটের বাইরে বাতাসের তাপমাত্রা মাইনাস ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরূপ ঠান্ডায় উড়োজাহাজের ইঞ্জিন থেকে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য ও গ্যাস নির্গত হচ্ছে, সেগুলো ঘন মেঘের মতো জমে যাচ্ছে। পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে গভীর আকাশে মাঝে মাঝে উড়োজাহাজ চলে যাওয়ার পর আমরা যেসব ঘন সাদা মেঘের মতো সরল রেখা বা দীর্ঘ দাগ দেখি, এগুলো হলো তাই। ইংরেজিতে এগুলোকে বলে কন্ট্রেইল।

ভূপৃষ্ঠ থেকে অতি উচ্চতায় থাকার কারণে সেসব উড়োজাহাজ থেকে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য নির্গত হয়, তা এককভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়ে বরং বেশি দূষণ ও বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটায়। বিশেষ করে নাইট্রাস অক্সাইড। উড়োজাহাজ থেকে ছড়িয়ে পড়া এসব জমাটবদ্ধ বাষ্পের রেখাগুলো তাপ আটকে রাখতে পারে। এ সম্পর্কে আমাদের আগে যেসব ধারণা ছিল, বাস্তবে এখন গবেষণা করে তার চেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া উড়োজাহাজ থেকে নির্গত অন্যান্য বায়ুদূষণের মধ্যে রয়েছে জলীয় বাষ্প, স্যুট এবং সালফেটজাতীয় অ্যারোসল। এগুলোও বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে ও ঘন মেঘ গঠন করে। এর কারণে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যেখানে ওজোনস্তর রয়েছে সেখানেও এর ক্ষতিকর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয় যা এসব উড়োজাহাজ চলাচলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোও পরিবেশদূষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

হাসির কথা হলো, আমরা গবেষণা করে যত বেশি আধুনিক উড়োজাহাজ তৈরি করছি, সেগুলো প্রাচীন উড়োজাহাজের চেয়ে বরং বেশি দূষণ ঘটাচ্ছে। এগুলো যত বেশি উচ্চতা দিয়ে উড়ছে, তত বেশি দীর্ঘস্থায়ী কন্ট্রেইল বা জমাটবদ্ধ ঘন মেঘের রেখা তৈরি করছে, যা তাপ বাড়াচ্ছে। প্রাকৃতিক মেঘের মতোই এসব কন্ট্রেইল বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত তাপ ধরে রাখে এবং জেট জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে সৃষ্ট কার্বনের চেয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে বেশি অবদান রাখে। এ নিয়ে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এক গবেষণাকাজও করা হয়েছে। সে গবেষণা দলের প্রধান গবেষক ও গবেষণাপত্রের লেখক ড. এডওয়ার্ড গ্রিসপেয়ার্ডট বলেছেন, অনেকে বোঝেন না যে কন্ট্রেইল ও জেট ফুয়েলের কার্বন নির্গমন জলবায়ুকে দ্বিগুণভাবে উষ্ণ করছে।

জেট প্লেনগুলো ওড়ে ৪০ হাজার ফুটের ওপর দিয়ে, আধুনিক প্লেনগুলো ওড়ে ৩৮ থেকে ৪০ হাজার ফুটের মধ্যে এবং প্রাচীন প্লেনগুলো ওড়ে ৩১ থেকে ৩৮ হাজার ফুটের মধ্যে। উঁচুতে থাকা প্লেনগুলো বেশি কন্ট্রেইল তৈরি করে, নিচুতে থাকাগুলো করে কম। সে গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে কন্ট্রেইল পরিবেশের জন্য উড়োজাহাজের কার্বন নির্গমনের চেয়ে দ্বিগুণ ক্ষতিকর, যার কারণে উড়োজাহাজ চলাচলের মোট জলবাযু প্রভাবের প্রায় ৬০ শতাংশ ঘটে। গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে, বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিম লাইনারের মতো আধুনিক উড়োজাহাজের কন্ট্রেইল পুরোনো মডেলের চেয়ে বেশি তৈরি হয়। এই গবেষণায় গবেষকেরা নাসার জিওইএস-আর উপগ্রহ থেকে নেওয়া স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করেছেন, যা উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া উড়োজাহাজগুলোর ৬৪ হাজারের বেশি কন্ট্রেইল ট্র্যাক করতে সাহায্য করেছে।

এ দৃশ্যের বাইরেও রয়েছে আরও এক দৃশ্য। রোজ প্রায় ১৩ লাখ যাত্রীর খাবার থেকে কী পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে, সেটি কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? উড়োজাহাজভিত্তিক অন-বোর্ড পরিষেবা, টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো নির্মাণ, উড়োজাহাজ শিল্পজনিত বর্জ্য ইত্যাদি কারণেও পরিবেশদূষণ বাড়ছে। এ থেকে দ্রুত নিষ্কৃতি পাওয়ার সহজ কোনো রাস্তা আছে বলে মনে হয় না। কার্বনমুক্ত উড়োজাহাজ চালনা এখনো এক স্বপ্নের ব্যাপার। কেননা, গাড়ির মতো আমরা ইলেকট্রিক উড়োজাহাজ আবিষ্কার করতে পারিনি, সেখানে সৌরশক্তি ব্যবহারের সুযোগও তৈরি হয়নি। কেননা, উড়োজাহাজ চালাতে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি লাগে সেটি কখনো ব্যাটারি দিয়ে সম্ভব নয়। উড়োজাহাজের বিকল্প জ্বালানি হিসেবে কেউ কেউ হাইড্রোজেন ব্যবহারের কথা ভাবছেন। কিন্তু জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন ব্যবহারের ঝুঁকি আছে অনেক বেশি। এতে দাহ্যতার কারণে হাইড্রোজেন ব্যবহারের ফলে উড়োজাহাজে অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। উড়োজাহাজ চালনার জন্য টেকসই জ্বালানি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এগুলো অনেক বেশি ব্যয়বহুল এবং উৎপাদনের জন্য ব্যাপক জমি ও পানিসম্পদের দরকার হয়। এ মুহূর্তে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষাও দরকার। কাজেই সে লাইনেও যাওয়া ঠিক হবে না।

আশঙ্কার কথা হলো, দিন দিন অন্যান্য পরিবহন খাতের তুলনায় প্রয়োজনেই উড়োজাহাজের চলাচল দ্রুত হারে বাড়ছে। যদি তা কমানো বা নিয়ন্ত্রণের কোনো সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া না হয়, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনে বা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তার প্রভাবও বাড়বে। গবেষকদের মতে, এখনই ভাবার সময় এসেছে উড়োজাহাজের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উড়ানে আরও বেশি দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা গ্রহণ, বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার এবং বিমান চলাচলকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে পরিবেশদূষণের ক্ষতিপূরণ আদায় করে তা পরিবেশ উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা।

মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষিবিদ ও পরিবেশবিষয়ক লেখক

৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি উড়োজাহাজে চড়ে গেলাম ঢাকা থেকে কাতারের দোহা। এরপর আমেরিকান এয়ারলাইনসের একটি বিশাল এয়ারক্রাফটে ৩৮ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে দোহা থেকে উড়াল দিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার উদ্দেশে। লম্বা পথ, ১৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের একটানা চলা। সেখান থেকে আবার আরেকটি উড়োজাহাজ ধরে শেষ গন্তব্যে পৌঁছানো। যুগপৎ আনন্দ ও বিরক্তিকর সে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার মধ্যেই মাথায় মাঝে মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে একটি কথা—এত লম্বা পথে প্রায় ৪০০ মানুষ আর তাদের ব্যাগেজ নিয়ে এই মহাযানকে উড়ান দিয়ে ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে ৫০০ মাইল বেগে ছুটে চলতে কী পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে! আর সে শক্তির জন্য কী পরিমাণ জ্বালানি বয়ে নিতে হচ্ছে, তা পোড়াতেও হচ্ছে।

সব সময় তো আমরা পৃথিবীর বুকে চলা লাখ লাখ গাড়িকে দুষছি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর অন্যতম প্রধান খলনায়ক হিসেবে, উড়োজাহাজগুলোর কথা কি আমরা কখনো সেভাবে ভাবি? উড়োজাহাজগুলো কি সত্যিই পরিবেশ দূষণ করছে? সরল জবাব হলো, হ্যাঁ, করছে। জলবায়ু পরিবর্তনে উড়োজাহাজগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে বায়ুমণ্ডলে নন-কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসসহ অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করছে। উড়োজাহাজগুলো পরিবেশের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর ভূমিকা রাখছে। কী পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি সেসব যান পুড়িয়ে কতটুকু কার্বন নিঃসরণ করছে, তাতে জলবায়ু পরিবর্তনে তার প্রভাব পড়ছে কতটুকু—এসব প্রশ্নও মাথার মধ্যে বারবার ঘুরপাক খেতে লাগল। জানা গেল, উড়োজাহাজগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশ্বব্যাপী মোট কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমনে প্রায় আড়াই শতাংশ অবদান রয়েছে উড়োজাহাজ চলাচলে, যা মোট জলবায়ু প্রভাব হিসাবে ৪ শতাংশ নিরূপিত হয়েছে।

এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে মুহূর্তেই সেসব উত্তর পাওয়া যায়। এমনকি কোন ফ্লাইট এখন আকাশের কোথায় অবস্থান করছে, গন্তব্যে পৌঁছাতে কতটুকু সময় লাগবে, তা-ও মানচিত্রে দেখা যায়। কয়েক দিন আগে এ রকম একটি ফ্লাইট নম্বর দিয়ে একটি অ্যাপসের সাহায্যে অনুসন্ধান করতেই ফ্লাইট চলাচলের যে ছবিটি মোবাইল ফোনের পর্দায় ভেসে উঠল, তা দেখে মনে হলো বিশাল আকাশে আসলে খালি জায়গা কোথায়? সব তো দখল করে ফেলেছে নিত্য চলাচল করা উড়োজাহাজগুলো। জানা গেল, রোজ মানে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর আকাশে প্রায় এক লাখ ফ্লাইট ওঠা-নামা করে। রোজ ১৫ থেকে ২০ হাজার উড়োজাহাজ এসব ফ্লাইট পরিচালনা করে, যার মধ্যে রয়েছে যাত্রী ও মালামাল বহন, সামরিক ও ব্যক্তিগত উড়োজাহাজও। যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের সংখ্যাই যে সবচেয়ে বেশি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিদিন সারা বিশ্বে প্রায় ১৩ লাখ যাত্রী উড়োজাহাজে চলাচল করে। উড়োজাহাজের এই পরিষেবা দিতে বছরে ৮৫০০ লাখ টনের বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন ঘটছে, ২০৫০ সালে যা আরও অনেক বাড়বে। পৃথিবীতে প্রধান ১০টি কার্বন নিঃসরণকারীর মধ্যে উড়োজাহাজশিল্প একটি।

ভূপৃষ্ঠ থেকে অতি উচ্চতায় থাকায় সেখানকার বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে, সেখানকার বায়ুমণ্ডল ঠান্ডা। উড়োজাহাজে চড়ে তার বাইরের তাপমাত্রা কত, তা-ও মনিটরে দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখছি, এয়ারক্রাফটের বাইরে বাতাসের তাপমাত্রা মাইনাস ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরূপ ঠান্ডায় উড়োজাহাজের ইঞ্জিন থেকে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য ও গ্যাস নির্গত হচ্ছে, সেগুলো ঘন মেঘের মতো জমে যাচ্ছে। পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে গভীর আকাশে মাঝে মাঝে উড়োজাহাজ চলে যাওয়ার পর আমরা যেসব ঘন সাদা মেঘের মতো সরল রেখা বা দীর্ঘ দাগ দেখি, এগুলো হলো তাই। ইংরেজিতে এগুলোকে বলে কন্ট্রেইল।

ভূপৃষ্ঠ থেকে অতি উচ্চতায় থাকার কারণে সেসব উড়োজাহাজ থেকে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য নির্গত হয়, তা এককভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়ে বরং বেশি দূষণ ও বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটায়। বিশেষ করে নাইট্রাস অক্সাইড। উড়োজাহাজ থেকে ছড়িয়ে পড়া এসব জমাটবদ্ধ বাষ্পের রেখাগুলো তাপ আটকে রাখতে পারে। এ সম্পর্কে আমাদের আগে যেসব ধারণা ছিল, বাস্তবে এখন গবেষণা করে তার চেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া উড়োজাহাজ থেকে নির্গত অন্যান্য বায়ুদূষণের মধ্যে রয়েছে জলীয় বাষ্প, স্যুট এবং সালফেটজাতীয় অ্যারোসল। এগুলোও বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে ও ঘন মেঘ গঠন করে। এর কারণে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যেখানে ওজোনস্তর রয়েছে সেখানেও এর ক্ষতিকর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয় যা এসব উড়োজাহাজ চলাচলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোও পরিবেশদূষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

হাসির কথা হলো, আমরা গবেষণা করে যত বেশি আধুনিক উড়োজাহাজ তৈরি করছি, সেগুলো প্রাচীন উড়োজাহাজের চেয়ে বরং বেশি দূষণ ঘটাচ্ছে। এগুলো যত বেশি উচ্চতা দিয়ে উড়ছে, তত বেশি দীর্ঘস্থায়ী কন্ট্রেইল বা জমাটবদ্ধ ঘন মেঘের রেখা তৈরি করছে, যা তাপ বাড়াচ্ছে। প্রাকৃতিক মেঘের মতোই এসব কন্ট্রেইল বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত তাপ ধরে রাখে এবং জেট জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে সৃষ্ট কার্বনের চেয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে বেশি অবদান রাখে। এ নিয়ে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এক গবেষণাকাজও করা হয়েছে। সে গবেষণা দলের প্রধান গবেষক ও গবেষণাপত্রের লেখক ড. এডওয়ার্ড গ্রিসপেয়ার্ডট বলেছেন, অনেকে বোঝেন না যে কন্ট্রেইল ও জেট ফুয়েলের কার্বন নির্গমন জলবায়ুকে দ্বিগুণভাবে উষ্ণ করছে।

জেট প্লেনগুলো ওড়ে ৪০ হাজার ফুটের ওপর দিয়ে, আধুনিক প্লেনগুলো ওড়ে ৩৮ থেকে ৪০ হাজার ফুটের মধ্যে এবং প্রাচীন প্লেনগুলো ওড়ে ৩১ থেকে ৩৮ হাজার ফুটের মধ্যে। উঁচুতে থাকা প্লেনগুলো বেশি কন্ট্রেইল তৈরি করে, নিচুতে থাকাগুলো করে কম। সে গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে কন্ট্রেইল পরিবেশের জন্য উড়োজাহাজের কার্বন নির্গমনের চেয়ে দ্বিগুণ ক্ষতিকর, যার কারণে উড়োজাহাজ চলাচলের মোট জলবাযু প্রভাবের প্রায় ৬০ শতাংশ ঘটে। গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে, বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিম লাইনারের মতো আধুনিক উড়োজাহাজের কন্ট্রেইল পুরোনো মডেলের চেয়ে বেশি তৈরি হয়। এই গবেষণায় গবেষকেরা নাসার জিওইএস-আর উপগ্রহ থেকে নেওয়া স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করেছেন, যা উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া উড়োজাহাজগুলোর ৬৪ হাজারের বেশি কন্ট্রেইল ট্র্যাক করতে সাহায্য করেছে।

এ দৃশ্যের বাইরেও রয়েছে আরও এক দৃশ্য। রোজ প্রায় ১৩ লাখ যাত্রীর খাবার থেকে কী পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে, সেটি কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? উড়োজাহাজভিত্তিক অন-বোর্ড পরিষেবা, টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো নির্মাণ, উড়োজাহাজ শিল্পজনিত বর্জ্য ইত্যাদি কারণেও পরিবেশদূষণ বাড়ছে। এ থেকে দ্রুত নিষ্কৃতি পাওয়ার সহজ কোনো রাস্তা আছে বলে মনে হয় না। কার্বনমুক্ত উড়োজাহাজ চালনা এখনো এক স্বপ্নের ব্যাপার। কেননা, গাড়ির মতো আমরা ইলেকট্রিক উড়োজাহাজ আবিষ্কার করতে পারিনি, সেখানে সৌরশক্তি ব্যবহারের সুযোগও তৈরি হয়নি। কেননা, উড়োজাহাজ চালাতে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি লাগে সেটি কখনো ব্যাটারি দিয়ে সম্ভব নয়। উড়োজাহাজের বিকল্প জ্বালানি হিসেবে কেউ কেউ হাইড্রোজেন ব্যবহারের কথা ভাবছেন। কিন্তু জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন ব্যবহারের ঝুঁকি আছে অনেক বেশি। এতে দাহ্যতার কারণে হাইড্রোজেন ব্যবহারের ফলে উড়োজাহাজে অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। উড়োজাহাজ চালনার জন্য টেকসই জ্বালানি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এগুলো অনেক বেশি ব্যয়বহুল এবং উৎপাদনের জন্য ব্যাপক জমি ও পানিসম্পদের দরকার হয়। এ মুহূর্তে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষাও দরকার। কাজেই সে লাইনেও যাওয়া ঠিক হবে না।

আশঙ্কার কথা হলো, দিন দিন অন্যান্য পরিবহন খাতের তুলনায় প্রয়োজনেই উড়োজাহাজের চলাচল দ্রুত হারে বাড়ছে। যদি তা কমানো বা নিয়ন্ত্রণের কোনো সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া না হয়, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনে বা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তার প্রভাবও বাড়বে। গবেষকদের মতে, এখনই ভাবার সময় এসেছে উড়োজাহাজের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উড়ানে আরও বেশি দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা গ্রহণ, বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার এবং বিমান চলাচলকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে পরিবেশদূষণের ক্ষতিপূরণ আদায় করে তা পরিবেশ উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা।

মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষিবিদ ও পরিবেশবিষয়ক লেখক

দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো—বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট এবং জানিয়েছেন—এ জন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা।

১২ ঘণ্টা আগে

এই সম্পাদকীয়টি যখন লেখা হচ্ছে, তখনো ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদি সংকটাপন্ন শারীরিক অবস্থায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর ফাঁকে রিকশায় করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় মোটরসাইকেলে বসা দুর্বৃত্ত।

১২ ঘণ্টা আগে

অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে।

১ দিন আগেসম্পাদকীয়

এই সম্পাদকীয়টি যখন লেখা হচ্ছে, তখনো ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদি সংকটাপন্ন শারীরিক অবস্থায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর ফাঁকে রিকশায় করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় মোটরসাইকেলে বসা দুর্বৃত্ত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ-সংক্রান্ত সিসি ক্যামেরা ফুটেজ সবাই দেখেছেন। কে এই আততায়ী, তা নিয়ে পুলিশি তদন্ত চলছে। কেউ কেউ বলছেন, মোটরসাইকেলে থাকা দুই দুর্বৃত্ত ওসমান হাদির সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশও নিয়েছিল।

তফসিল ঘোষণার পরদিন এ রকম এক সহিংসতার ঘটনা ঘটায় অনেকেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। যে উৎসবের নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার, সে নির্বাচনের পথে যাত্রার সময়টা এ রকম ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল কেন, সে প্রশ্ন উঠেছে। ওসমান হাদির মতো একজন সুপরিচিত নেতার জীবনের নিরাপত্তা নেই, এটা মেনে নেওয়া কঠিন। আমরা এই হত্যাচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানাই।

টার্গেট কিলিং নিয়ে কেউ কেউ কথা বলছেন। একজন নেতা বলেছেন, অন্তত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ৫০ জন নেতা টার্গেট কিলিংয়ের শিকার হতে পারেন। এ ধরনের তথ্য দেওয়া হলে তার উৎস ও প্রমাণও হাজির করা উচিত। যদি কেউ সে রকম ষড়যন্ত্র করে থাকে, তবে তার মুখোশ উন্মোচন করাও জরুরি।

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করা কঠিন কাজ। কিন্তু সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজগুলো করা হলে এবং যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজগুলো পরিচালনা করলে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি সত্যিই একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করার অনুকূল হয়ে উঠতে পেরেছে—এই প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে তাদের নৈতিক মনোবল যে জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে তাদের কাছ থেকে সত্যিই কি দক্ষ সেবা পাওয়া সম্ভব? মনোবলহীন একটি বাহিনী কতটা সাহসী পদক্ষেপ রাখতে পারে?

কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে বিএনপির একজন সম্ভাব্য প্রার্থীর ওপরও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। ওসমান হাদির ওপর গুলিবর্ষণের পর বিষয়টিকে আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। নির্বাচনী ময়দানকে বিশৃঙ্খল করে তোলার জন্য শক্তিশালী কোনো মহল কি এসব কাজে মদদ দিচ্ছে? কারা এসব ঘটাচ্ছে, তা নিয়ে নিবিড় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কোনো গায়েবি হত্যাকারীর গল্প তৈরি করে সত্যিকারের খুনিদের আড়াল করার চেষ্টা হলে এই সহিংসতা আরও বাড়বে। সত্যিকারের অপরাধীরা ধরা পড়লেই কেবল তাদের লক্ষ্য, তাদের পেছনে কারা সক্রিয় ইত্যাদি বেরিয়ে আসবে। আর সেই তথ্য যাচাই-বাছাই করে কীভাবে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, সে কৌশল নিয়ে ভাবতে পারবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রার্থীকে ঘিরে তাঁর সমর্থকদেরও একটা নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টি করতে হবে। যেকোনো ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে বলিষ্ঠভাবে—এ ছাড়া নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটবে না।

এই সম্পাদকীয়টি যখন লেখা হচ্ছে, তখনো ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদি সংকটাপন্ন শারীরিক অবস্থায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর ফাঁকে রিকশায় করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় মোটরসাইকেলে বসা দুর্বৃত্ত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ-সংক্রান্ত সিসি ক্যামেরা ফুটেজ সবাই দেখেছেন। কে এই আততায়ী, তা নিয়ে পুলিশি তদন্ত চলছে। কেউ কেউ বলছেন, মোটরসাইকেলে থাকা দুই দুর্বৃত্ত ওসমান হাদির সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশও নিয়েছিল।

তফসিল ঘোষণার পরদিন এ রকম এক সহিংসতার ঘটনা ঘটায় অনেকেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। যে উৎসবের নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার, সে নির্বাচনের পথে যাত্রার সময়টা এ রকম ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল কেন, সে প্রশ্ন উঠেছে। ওসমান হাদির মতো একজন সুপরিচিত নেতার জীবনের নিরাপত্তা নেই, এটা মেনে নেওয়া কঠিন। আমরা এই হত্যাচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানাই।

টার্গেট কিলিং নিয়ে কেউ কেউ কথা বলছেন। একজন নেতা বলেছেন, অন্তত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ৫০ জন নেতা টার্গেট কিলিংয়ের শিকার হতে পারেন। এ ধরনের তথ্য দেওয়া হলে তার উৎস ও প্রমাণও হাজির করা উচিত। যদি কেউ সে রকম ষড়যন্ত্র করে থাকে, তবে তার মুখোশ উন্মোচন করাও জরুরি।

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করা কঠিন কাজ। কিন্তু সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজগুলো করা হলে এবং যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজগুলো পরিচালনা করলে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি সত্যিই একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করার অনুকূল হয়ে উঠতে পেরেছে—এই প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে তাদের নৈতিক মনোবল যে জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে তাদের কাছ থেকে সত্যিই কি দক্ষ সেবা পাওয়া সম্ভব? মনোবলহীন একটি বাহিনী কতটা সাহসী পদক্ষেপ রাখতে পারে?

কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে বিএনপির একজন সম্ভাব্য প্রার্থীর ওপরও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। ওসমান হাদির ওপর গুলিবর্ষণের পর বিষয়টিকে আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। নির্বাচনী ময়দানকে বিশৃঙ্খল করে তোলার জন্য শক্তিশালী কোনো মহল কি এসব কাজে মদদ দিচ্ছে? কারা এসব ঘটাচ্ছে, তা নিয়ে নিবিড় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কোনো গায়েবি হত্যাকারীর গল্প তৈরি করে সত্যিকারের খুনিদের আড়াল করার চেষ্টা হলে এই সহিংসতা আরও বাড়বে। সত্যিকারের অপরাধীরা ধরা পড়লেই কেবল তাদের লক্ষ্য, তাদের পেছনে কারা সক্রিয় ইত্যাদি বেরিয়ে আসবে। আর সেই তথ্য যাচাই-বাছাই করে কীভাবে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, সে কৌশল নিয়ে ভাবতে পারবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রার্থীকে ঘিরে তাঁর সমর্থকদেরও একটা নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টি করতে হবে। যেকোনো ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে বলিষ্ঠভাবে—এ ছাড়া নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটবে না।

দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো—বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট এবং জানিয়েছেন—এ জন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা।

১২ ঘণ্টা আগে

৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি উড়োজাহাজে চড়ে গেলাম ঢাকা থেকে কাতারের দোহা। এরপর আমেরিকান এয়ারলাইনসের একটি বিশাল এয়ারক্রাফটে ৩৮ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে দোহা থেকে উড়াল দিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার উদ্দেশে। লম্বা পথ, ১৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের একটানা চলা।

১২ ঘণ্টা আগে

অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে।

১ দিন আগেসম্পাদকীয়

অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে। প্রতিটি দলই এখন নির্বাচনী প্রস্তুতির জন্য উঠেপড়ে লাগবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নির্বাচন একটি সুস্থির সমাজব্যবস্থার দিকে দেশকে পরিচালিত করবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এরই মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সদ্য পদত্যাগকারী দুই ছাত্র উপদেষ্টার পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে। এই দুই উপদেষ্টার নির্বাচনে অংশ নেওয়া না-নেওয়া নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বিদেশি রাষ্ট্রদূতদেরও সক্রিয় দেখা গেছে নানাভাবে। বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে তাঁরা যাচ্ছেন, কথা বলছেন। এরই মধ্যে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে বেশ কিছু সংকট তৈরি হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কেন দেশে ফিরতে পারছেন না, তা নিয়ে জেগেছে প্রশ্ন। যে চাপের কথা তারেক রহমান নিজেই বলেছেন, সেই চাপ দেশের অভ্যন্তরের নাকি বিদেশি কোনো শক্তির তরফ থেকে—সে কথাও আলোচিত হয়েছে।

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জোট সরকারের বিরুদ্ধে অর্থ লোপাট, দুর্নীতি, হাওয়া ভবনের মাধ্যমে প্যারালাল সরকার চালানোর অভিযোগসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এদিকে ডাকসু নেতাদের কিছু কথা, কিছু কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন জেগেছে মানুষের মনে। তফসিল ঘোষণার দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের এক নেতাকে একজন ডাকসু নেতার নেতৃত্বে হেনস্তা করার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা। সবচেয়ে শঙ্কার বিষয় হলো, দেশে-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়কদের নিয়ে কটাক্ষ করে কথা বলার প্রবণতা বেড়েছে। যাঁরা বলছেন, তাঁরা দেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমকেও ব্যবহার করছেন। অজস্র মিথ্যার বেসাতি গড়ে তোলা হচ্ছে, অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারকে কোনো দৃষ্টান্তমূলক অবস্থান নিতে দেখা যায়নি।

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনব্যবস্থা কলুষিত করা, দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলাসহ বহু অভিযোগ ছিল। যে রাজনৈতিক দলগুলো নির্যাতিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ আমলে, তারাই ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর যে রূপে আবির্ভূত হয়েছে, তা মোটেই জনগণের প্রত্যাশিত রূপ নয়। সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন দলের দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, পদ-বাণিজ্য, খুনোখুনির খবর ভেসে আসছে। যে ছাত্র নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখার কথা ভেবেছে তরুণ প্রজন্ম, সেই তরুণেরাও আজ দ্বিধান্বিত। এ রকম এক অস্থির সময়ে আসছে নির্বাচন। আশা থাকবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, ব্যবসায়ীদের অবাধে কাজের সুযোগ, শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক দলের চাঁদাবাজি বন্ধ, সাধারণ মানুষের জীবন ও কাজের নিরাপত্তাসহ কল্যাণকর কাজগুলো করবে নির্বাচিত সরকার। তবেই অস্থিরতা থেকে বের হওয়ার একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে। প্রতিটি দলই এখন নির্বাচনী প্রস্তুতির জন্য উঠেপড়ে লাগবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নির্বাচন একটি সুস্থির সমাজব্যবস্থার দিকে দেশকে পরিচালিত করবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এরই মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সদ্য পদত্যাগকারী দুই ছাত্র উপদেষ্টার পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে। এই দুই উপদেষ্টার নির্বাচনে অংশ নেওয়া না-নেওয়া নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বিদেশি রাষ্ট্রদূতদেরও সক্রিয় দেখা গেছে নানাভাবে। বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে তাঁরা যাচ্ছেন, কথা বলছেন। এরই মধ্যে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে বেশ কিছু সংকট তৈরি হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কেন দেশে ফিরতে পারছেন না, তা নিয়ে জেগেছে প্রশ্ন। যে চাপের কথা তারেক রহমান নিজেই বলেছেন, সেই চাপ দেশের অভ্যন্তরের নাকি বিদেশি কোনো শক্তির তরফ থেকে—সে কথাও আলোচিত হয়েছে।

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জোট সরকারের বিরুদ্ধে অর্থ লোপাট, দুর্নীতি, হাওয়া ভবনের মাধ্যমে প্যারালাল সরকার চালানোর অভিযোগসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এদিকে ডাকসু নেতাদের কিছু কথা, কিছু কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন জেগেছে মানুষের মনে। তফসিল ঘোষণার দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের এক নেতাকে একজন ডাকসু নেতার নেতৃত্বে হেনস্তা করার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা। সবচেয়ে শঙ্কার বিষয় হলো, দেশে-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়কদের নিয়ে কটাক্ষ করে কথা বলার প্রবণতা বেড়েছে। যাঁরা বলছেন, তাঁরা দেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমকেও ব্যবহার করছেন। অজস্র মিথ্যার বেসাতি গড়ে তোলা হচ্ছে, অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারকে কোনো দৃষ্টান্তমূলক অবস্থান নিতে দেখা যায়নি।

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনব্যবস্থা কলুষিত করা, দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলাসহ বহু অভিযোগ ছিল। যে রাজনৈতিক দলগুলো নির্যাতিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ আমলে, তারাই ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর যে রূপে আবির্ভূত হয়েছে, তা মোটেই জনগণের প্রত্যাশিত রূপ নয়। সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন দলের দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, পদ-বাণিজ্য, খুনোখুনির খবর ভেসে আসছে। যে ছাত্র নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখার কথা ভেবেছে তরুণ প্রজন্ম, সেই তরুণেরাও আজ দ্বিধান্বিত। এ রকম এক অস্থির সময়ে আসছে নির্বাচন। আশা থাকবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, ব্যবসায়ীদের অবাধে কাজের সুযোগ, শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক দলের চাঁদাবাজি বন্ধ, সাধারণ মানুষের জীবন ও কাজের নিরাপত্তাসহ কল্যাণকর কাজগুলো করবে নির্বাচিত সরকার। তবেই অস্থিরতা থেকে বের হওয়ার একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো—বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট এবং জানিয়েছেন—এ জন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজ ১৪ ডিসেম্বর—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের সূর্যসন্তানদের—শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের, গুণী শিল্পীদের, খ্যাতনামা সাংবাদিকদের, প্রথিতযশা কবি-লেখকদের। এঁদের হত্যা করার নীলনকশা তৈরি করেছিল পাকিস্তানি শাসকেরা আর তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল তাদের দোসর সহযোগীরা।

১২ ঘণ্টা আগে

৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি উড়োজাহাজে চড়ে গেলাম ঢাকা থেকে কাতারের দোহা। এরপর আমেরিকান এয়ারলাইনসের একটি বিশাল এয়ারক্রাফটে ৩৮ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে দোহা থেকে উড়াল দিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার উদ্দেশে। লম্বা পথ, ১৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের একটানা চলা।

১২ ঘণ্টা আগে

এই সম্পাদকীয়টি যখন লেখা হচ্ছে, তখনো ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদি সংকটাপন্ন শারীরিক অবস্থায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর ফাঁকে রিকশায় করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় মোটরসাইকেলে বসা দুর্বৃত্ত।

১২ ঘণ্টা আগে