সৈয়দা সাদিয়া শাহরীন

হ্যাল্লো কিশোর বন্ধুরা,

আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে। জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে, হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।

যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি, আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালি। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।

দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান—ব্যায়ামবীর, আমেরিকান নিগ্রো। অন্যজন আইরিশ আমেরিকান, রবিন মিলফোর্ড—বইয়ের পোকা।

একই ক্লাসে পড়ি আমরা।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

নতুন আরেকটা রহস্যের সমাধান করতে চলেছি।

এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

আজও যারা এই তিন গোয়েন্দার পরিচয় জানে না, তাদের জন্য বলছি, ওপরের কথাগুলো আসলে কিশোর পাশার নয়, রকিব হাসানের। সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে জনপ্রিয় বইয়ের সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা তিনি। কিশোর, মুসা আর রবিন চরিত্র দিয়ে যিনি অসংখ্য রহস্যের সমাধান করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন সত্যিকারের কিশোর-কিশোরীদের, যারা একটা সময় তিন গোয়েন্দায় মজে থাকতাম দিনরাত। ভাষার মাধুর্য, জানার প্রবল আগ্রহ, প্রশ্ন করার সাহস ও উত্তর খোঁজার তাড়া তো তিনিই শিখিয়েছেন। কত যে কিশোর মন লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বিচ থেকে ঘুরে এসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কেউ কেউ ভাগ্যবান, সত্যিই ঘুরতে গিয়েছেন রকি বিচে। কল্পনার জগৎকে রোমাঞ্চে ভরিয়ে দিয়েছে তিন গোয়েন্দা। এসব তো সম্ভব হয়েছে রকিব হাসানের কারণেই। তা কি অস্বীকার করা যায়?

রকিব হাসান পৃথিবীর সব মোহমায়া ত্যাগ করেছেন ১৫ অক্টোবর। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি পাঠক হৃদয়ে প্রাণোচ্ছল থাকবে আজীবন। এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, সেই ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি কিশোর, মুসা, রবিনের জনপ্রিয়তা জিইয়ে রেখেছেন স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে। শুধু তা-ই না, আমরা যখন স্কুলের বইয়ের ভেতর লুকিয়ে তিন গোয়েন্দা পড়তাম, তখন ধরা পড়ে গেলে অভিভাবকেরা বই কেড়ে নিতেন, আর নিজেরাই এর পাঠক-ভক্ত হয়ে যেতেন।

রবার্ট আর্থারের ‘থ্রি ইনভেস্টিগেটরস’ সিরিজ আর এনিড ব্লাইটনের ‘ফেমাস ফাইভ’-এর ছায়া অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার বেশ কিছু গল্প লিখেছেন রকিব হাসান। কিন্তু তাতে সিরিজটির জৌলুশ একটুও কমেনি। পাঠক এতটাই তিন গোয়েন্দার নেশায় বিভোর হয়ে যায়! বিষয়টা তিন বেলা ক্ষুধা লাগার মতো, যাঁরা এই সিরিজের পাঠক-ভক্ত তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন।

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মেছিলেন তিন গোয়েন্দার জনক। সনদে তাঁর নাম কিন্তু আবুল কাশেম মোহাম্মদ আবদুর রকিব। বাবা ডাকতেন হাসান নামে। আর পাঠকের কাছে তিনি রকিব হাসান। সত্তরের দশকে সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অনুবাদ দিয়ে শুরু করেন লেখালেখি। প্রথমে ছদ্মনামে লিখতেন। ১৯৭৭ সালে ‘ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা’ অনুবাদ করে স্বনামে প্রকাশ করেন প্রথম বই। ‘অ্যারাবিয়ান নাইটস’ কিংবা ‘টারজান’-এর অনুবাদ—বিখ্যাত লেখকদের অনেক ক্লাসিক বইয়ে নিজের সেরাটাই ঢেলে দিয়েছেন তিনি। কিশোরদের জন্য কিছু ভৌতিক গল্প ও সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন মন খুলে। তবে তাঁর সব লেখাকেই ছাপিয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা।

আর এই তিন গোয়েন্দা যে আমাদের কিশোর বয়সে কেমন প্রভাব ফেলেছিল, তার ছোট একটা উদাহরণ বলি। এলাকায় আমরা তিন বন্ধু ছিলাম, অভিন্ন স্কুল এবং ভিন্ন ক্লাসেই পড়তাম। তিনজনই বুঁদ হয়ে পড়তাম তিন গোয়েন্দা। এই সুবাদে তিনজনের বন্ধুত্ব বেশ পাকাপোক্ত হয়। একবার আমরা ঠিক করলাম কিশোর-মুসা-রবিনের মতো একটা গোয়েন্দা সংস্থা খোলার। শিমলা আপু বইয়ের পোকা হওয়ায় তাঁকে আমরা রবিন মিলফোর্ড নাম দিলাম। খুশির চুল কোঁকড়া বলে সে হলো কিশোর পাশা। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমি হয়ে গেলাম মুসা আমান। অবশ্যই সবাই তিন গোয়েন্দার লেডি ভার্সন! শিমলা আপুর খালাতো বোন কলি আপু বেজায় সুন্দরী হওয়ায় তিনি হলেন জর্জিনা পার্কার ওরফে জিনা। দুষ্টু কাকে যেন শুঁটকি টেরি নামও দিয়েছিলাম, মনে নেই।

খুশিদের বাড়ি টিনশেড ভবন। পেয়ারাগাছ বেয়ে টিনের চালে উঠে গাছের ডাল-পাতার আড়ালে বসে যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলাপ করতাম আমরা। সেটাই ছিল আমাদের হেডকোয়ার্টার্স। সেখান থেকে এলাকার দৃশ্য মোটামুটি দেখা যেত এবং আমরা তক্কে তক্কে থাকতাম কোনো মন্দ কাজ হচ্ছে কি না, তা বের করার। কিন্তু কখনোই কোনো রহস্য পেলাম না ভেদ করার জন্য। বরং কার সঙ্গে কার প্রেম চলে, তারা ইশারায় কীভাবে কথা বলে, এসব দৃশ্যের সাক্ষী হতে থাকলাম! স্কুল শেষ করার পর আমাদের সেই আড্ডা আর হতো না। বড় হয়ে আমরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন ক্যারিয়ার বেছে নিলাম। কিন্তু কেউ গোয়েন্দা হতে পারিনি। তাতে কী! রকিব হাসান তিন গোয়েন্দার মাধ্যমে আমাদের ভেতর প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার ইচ্ছা আর ভাষাশৈলীর যে ব্যবহার শিখিয়ে গেছেন, তা হয়তো আমরাও বুঝতে পারিনি। আর রকিব হাসান তো জানতেই পারলেন না—হয়তো আমাদের মতো আরও অনেক পাঠক নিজেদের কিশোর, মুসা, রবিন কিংবা জিনা ভেবে নিয়েছেন।

রকিব হাসান কি একেবারেই চলে গেছেন? বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, ওপারে কী হচ্ছে—সেই রহস্য ভেদ করতে গেছেন তিনি। কিশোর মনে যে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাস তৈরি করে গেছেন, তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা।

হ্যাল্লো কিশোর বন্ধুরা,

আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে। জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে, হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।

যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি, আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালি। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।

দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান—ব্যায়ামবীর, আমেরিকান নিগ্রো। অন্যজন আইরিশ আমেরিকান, রবিন মিলফোর্ড—বইয়ের পোকা।

একই ক্লাসে পড়ি আমরা।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

নতুন আরেকটা রহস্যের সমাধান করতে চলেছি।

এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

আজও যারা এই তিন গোয়েন্দার পরিচয় জানে না, তাদের জন্য বলছি, ওপরের কথাগুলো আসলে কিশোর পাশার নয়, রকিব হাসানের। সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে জনপ্রিয় বইয়ের সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা তিনি। কিশোর, মুসা আর রবিন চরিত্র দিয়ে যিনি অসংখ্য রহস্যের সমাধান করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন সত্যিকারের কিশোর-কিশোরীদের, যারা একটা সময় তিন গোয়েন্দায় মজে থাকতাম দিনরাত। ভাষার মাধুর্য, জানার প্রবল আগ্রহ, প্রশ্ন করার সাহস ও উত্তর খোঁজার তাড়া তো তিনিই শিখিয়েছেন। কত যে কিশোর মন লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বিচ থেকে ঘুরে এসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কেউ কেউ ভাগ্যবান, সত্যিই ঘুরতে গিয়েছেন রকি বিচে। কল্পনার জগৎকে রোমাঞ্চে ভরিয়ে দিয়েছে তিন গোয়েন্দা। এসব তো সম্ভব হয়েছে রকিব হাসানের কারণেই। তা কি অস্বীকার করা যায়?

রকিব হাসান পৃথিবীর সব মোহমায়া ত্যাগ করেছেন ১৫ অক্টোবর। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি পাঠক হৃদয়ে প্রাণোচ্ছল থাকবে আজীবন। এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, সেই ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি কিশোর, মুসা, রবিনের জনপ্রিয়তা জিইয়ে রেখেছেন স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে। শুধু তা-ই না, আমরা যখন স্কুলের বইয়ের ভেতর লুকিয়ে তিন গোয়েন্দা পড়তাম, তখন ধরা পড়ে গেলে অভিভাবকেরা বই কেড়ে নিতেন, আর নিজেরাই এর পাঠক-ভক্ত হয়ে যেতেন।

রবার্ট আর্থারের ‘থ্রি ইনভেস্টিগেটরস’ সিরিজ আর এনিড ব্লাইটনের ‘ফেমাস ফাইভ’-এর ছায়া অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার বেশ কিছু গল্প লিখেছেন রকিব হাসান। কিন্তু তাতে সিরিজটির জৌলুশ একটুও কমেনি। পাঠক এতটাই তিন গোয়েন্দার নেশায় বিভোর হয়ে যায়! বিষয়টা তিন বেলা ক্ষুধা লাগার মতো, যাঁরা এই সিরিজের পাঠক-ভক্ত তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন।

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মেছিলেন তিন গোয়েন্দার জনক। সনদে তাঁর নাম কিন্তু আবুল কাশেম মোহাম্মদ আবদুর রকিব। বাবা ডাকতেন হাসান নামে। আর পাঠকের কাছে তিনি রকিব হাসান। সত্তরের দশকে সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অনুবাদ দিয়ে শুরু করেন লেখালেখি। প্রথমে ছদ্মনামে লিখতেন। ১৯৭৭ সালে ‘ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা’ অনুবাদ করে স্বনামে প্রকাশ করেন প্রথম বই। ‘অ্যারাবিয়ান নাইটস’ কিংবা ‘টারজান’-এর অনুবাদ—বিখ্যাত লেখকদের অনেক ক্লাসিক বইয়ে নিজের সেরাটাই ঢেলে দিয়েছেন তিনি। কিশোরদের জন্য কিছু ভৌতিক গল্প ও সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন মন খুলে। তবে তাঁর সব লেখাকেই ছাপিয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা।

আর এই তিন গোয়েন্দা যে আমাদের কিশোর বয়সে কেমন প্রভাব ফেলেছিল, তার ছোট একটা উদাহরণ বলি। এলাকায় আমরা তিন বন্ধু ছিলাম, অভিন্ন স্কুল এবং ভিন্ন ক্লাসেই পড়তাম। তিনজনই বুঁদ হয়ে পড়তাম তিন গোয়েন্দা। এই সুবাদে তিনজনের বন্ধুত্ব বেশ পাকাপোক্ত হয়। একবার আমরা ঠিক করলাম কিশোর-মুসা-রবিনের মতো একটা গোয়েন্দা সংস্থা খোলার। শিমলা আপু বইয়ের পোকা হওয়ায় তাঁকে আমরা রবিন মিলফোর্ড নাম দিলাম। খুশির চুল কোঁকড়া বলে সে হলো কিশোর পাশা। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমি হয়ে গেলাম মুসা আমান। অবশ্যই সবাই তিন গোয়েন্দার লেডি ভার্সন! শিমলা আপুর খালাতো বোন কলি আপু বেজায় সুন্দরী হওয়ায় তিনি হলেন জর্জিনা পার্কার ওরফে জিনা। দুষ্টু কাকে যেন শুঁটকি টেরি নামও দিয়েছিলাম, মনে নেই।

খুশিদের বাড়ি টিনশেড ভবন। পেয়ারাগাছ বেয়ে টিনের চালে উঠে গাছের ডাল-পাতার আড়ালে বসে যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলাপ করতাম আমরা। সেটাই ছিল আমাদের হেডকোয়ার্টার্স। সেখান থেকে এলাকার দৃশ্য মোটামুটি দেখা যেত এবং আমরা তক্কে তক্কে থাকতাম কোনো মন্দ কাজ হচ্ছে কি না, তা বের করার। কিন্তু কখনোই কোনো রহস্য পেলাম না ভেদ করার জন্য। বরং কার সঙ্গে কার প্রেম চলে, তারা ইশারায় কীভাবে কথা বলে, এসব দৃশ্যের সাক্ষী হতে থাকলাম! স্কুল শেষ করার পর আমাদের সেই আড্ডা আর হতো না। বড় হয়ে আমরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন ক্যারিয়ার বেছে নিলাম। কিন্তু কেউ গোয়েন্দা হতে পারিনি। তাতে কী! রকিব হাসান তিন গোয়েন্দার মাধ্যমে আমাদের ভেতর প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার ইচ্ছা আর ভাষাশৈলীর যে ব্যবহার শিখিয়ে গেছেন, তা হয়তো আমরাও বুঝতে পারিনি। আর রকিব হাসান তো জানতেই পারলেন না—হয়তো আমাদের মতো আরও অনেক পাঠক নিজেদের কিশোর, মুসা, রবিন কিংবা জিনা ভেবে নিয়েছেন।

রকিব হাসান কি একেবারেই চলে গেছেন? বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, ওপারে কী হচ্ছে—সেই রহস্য ভেদ করতে গেছেন তিনি। কিশোর মনে যে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাস তৈরি করে গেছেন, তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা।

দেশের অনেক মানুষ সঞ্চয়পত্রের ওপর নির্ভর করে সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে চায়। এ কারণে সরকার পরিচালিত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে থাকে। যেখানে সরকারের দায়িত্ব নাগরিকের ভালো-মন্দ দেখভালের, সেখানে সরকারই সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার এত দিন সঞ্চয়পত্র...

৫ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশে চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পর নতুন ও পুরোনো মুখ, নয়া ও আদি বিতর্কিত চিন্তাভাবনা নিয়ে হাজির হচ্ছেন গণমাধ্যমে। এদের ভেতর অর্ধেকই তরুণ। এটা একটা লক্ষণীয় বিষয়। তরুণ চিন্তাবিদ হিসেবে গণমাধ্যমে হাজির হয়ে তাঁরা বক্তব্য রাখছেন। কোথাও কোথাও সৌজন্যবোধ হারাচ্ছেন, যুক্তিও ভালো করে...

৫ ঘণ্টা আগে

গুজব হলো কোনো ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ, যা জনমুখে রটিত হয়। কিন্তু যথার্থতা যাচাই-বাচাইবিহীন ঘটনা নানা দিকে ডাল-পালা ছড়ানো হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই এর যথার্থতা মেলে না। তাই এটি প্রায় ক্ষেত্রে অপতথ্যের বিস্তার ঘটায়। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গুজব এমন একটি বিবরণ, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনারও মাত্রা ছাড়িয়ে দেয়।

৫ ঘণ্টা আগে

রাশিয়ার রাজধানীতে আফগানিস্তান-বিষয়ক ‘মস্কো ফরম্যাট সংলাপ’ হয়েছে মাত্র কদিন আগে, ৭ অক্টোবর। হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের দুই বিশেষ প্রতিনিধি। কথা বলেছেন অর্থনীতি, বাণিজ্য, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে।

১ দিন আগেসম্পাদকীয়

দেশের অনেক মানুষ সঞ্চয়পত্রের ওপর নির্ভর করে সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে চায়। এ কারণে সরকার পরিচালিত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে থাকে। যেখানে সরকারের দায়িত্ব নাগরিকের ভালো-মন্দ দেখভালের, সেখানে সরকারই সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার এত দিন সঞ্চয়পত্র বিক্রির ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকার মূলত ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে সস্তায় ঋণ গ্রহণের দিকে ঝুঁকছে। যেহেতু এসব বিল-বন্ডের গড় সুদহার বর্তমানে সঞ্চয়পত্রের চেয়ে বেশ কম, সেহেতু সরকার আবারও সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে সরকারের ঋণের ব্যয় সাশ্রয় হবে। কিন্তু বিপদে পড়বেন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। যাঁরা নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সঞ্চয়পত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁরা বড় ধরনের আর্থিক চাপের মুখে পড়বেন।

সরকার মূলত ঋণের ব্যয়ভার কমানো এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত পালনের তাগিদে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা কার্যকরী হবে আগামী জানুয়ারি থেকে। বর্তমান সুদহার আরও দেড় শতাংশ কমানো হবে। এবারই প্রথম নয়, এর আগে ২০২১ সাল থেকে কয়েক দফায় সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানো হয়েছে।

মূল্যস্ফীতির চাপ যখন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলেছে, তখন সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমানো এই শ্রেণিটিকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রিতে দৃশ্যমান দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রি ক্রমেই নেতিবাচক ধারার দিকে যাচ্ছে। গত জুলাই মাসে নিট বিক্রি কমেছে ৪১ শতাংশের বেশি। মানুষ এখন সঞ্চয়পত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য বিকল্প খুঁজছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও চাইছে, মানুষের আগ্রহ সঞ্চয়পত্র থেকে ট্রেজারি বিল বা বন্ডের মতো বিকল্প বিনিয়োগের উৎসের দিকে যাক।

সরকারের এই কৌশলগত সিদ্ধান্তকে প্রশংসনীয় বলা যেত, যদি এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য বিকল্প, নিরাপদ ও উচ্চ মুনাফার বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে দিত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে মূল্যস্ফীতি এখনো উচ্চ, সেখানে কেবল সুদের হার কমানো একটি অবিবেচনাপ্রসূত ব্যাপার বলতে হবে। সরকার সস্তায় ঋণ নিতে গিয়ে নাগরিকের একটি বৃহৎ অংশকে আর্থিক নিরাপত্তার ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও আর্থিক প্রভাব পুরো অর্থনৈতিক খাতে পড়বে। এতে সাধারণ মানুষ এবং সঞ্চয়পত্রের টাকার ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনে আর্থিক দুর্গতি সৃষ্টি হবে।

এখন সরকারের উচিত হবে ঋণের ব্যয় কমানোর পাশাপাশি সঞ্চয়পত্রের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অথবা অন্যান্য নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলা। শুধু ট্রেজারি বিল-বন্ডে আগ্রহ না দেখিয়ে বা সেগুলোর ওপর জোর না দিয়ে, সাধারণ নাগরিকের সঞ্চয়ের প্রতি আস্থা বজায় রাখার বিষয়টি সরকারের গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার। এতে সাধারণ নাগরিকেরই উপকার হবে। সাধারণ জনগণকে আর্থিক সমস্যার মধ্যে ফেলে দেওয়া সরকারের জন্য কোনোভাবেই যথার্থ বিবেচনা হবে না।

দেশের অনেক মানুষ সঞ্চয়পত্রের ওপর নির্ভর করে সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে চায়। এ কারণে সরকার পরিচালিত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে থাকে। যেখানে সরকারের দায়িত্ব নাগরিকের ভালো-মন্দ দেখভালের, সেখানে সরকারই সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার এত দিন সঞ্চয়পত্র বিক্রির ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকার মূলত ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে সস্তায় ঋণ গ্রহণের দিকে ঝুঁকছে। যেহেতু এসব বিল-বন্ডের গড় সুদহার বর্তমানে সঞ্চয়পত্রের চেয়ে বেশ কম, সেহেতু সরকার আবারও সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে সরকারের ঋণের ব্যয় সাশ্রয় হবে। কিন্তু বিপদে পড়বেন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। যাঁরা নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সঞ্চয়পত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁরা বড় ধরনের আর্থিক চাপের মুখে পড়বেন।

সরকার মূলত ঋণের ব্যয়ভার কমানো এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত পালনের তাগিদে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা কার্যকরী হবে আগামী জানুয়ারি থেকে। বর্তমান সুদহার আরও দেড় শতাংশ কমানো হবে। এবারই প্রথম নয়, এর আগে ২০২১ সাল থেকে কয়েক দফায় সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানো হয়েছে।

মূল্যস্ফীতির চাপ যখন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলেছে, তখন সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমানো এই শ্রেণিটিকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রিতে দৃশ্যমান দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রি ক্রমেই নেতিবাচক ধারার দিকে যাচ্ছে। গত জুলাই মাসে নিট বিক্রি কমেছে ৪১ শতাংশের বেশি। মানুষ এখন সঞ্চয়পত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য বিকল্প খুঁজছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও চাইছে, মানুষের আগ্রহ সঞ্চয়পত্র থেকে ট্রেজারি বিল বা বন্ডের মতো বিকল্প বিনিয়োগের উৎসের দিকে যাক।

সরকারের এই কৌশলগত সিদ্ধান্তকে প্রশংসনীয় বলা যেত, যদি এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য বিকল্প, নিরাপদ ও উচ্চ মুনাফার বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে দিত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে মূল্যস্ফীতি এখনো উচ্চ, সেখানে কেবল সুদের হার কমানো একটি অবিবেচনাপ্রসূত ব্যাপার বলতে হবে। সরকার সস্তায় ঋণ নিতে গিয়ে নাগরিকের একটি বৃহৎ অংশকে আর্থিক নিরাপত্তার ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও আর্থিক প্রভাব পুরো অর্থনৈতিক খাতে পড়বে। এতে সাধারণ মানুষ এবং সঞ্চয়পত্রের টাকার ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনে আর্থিক দুর্গতি সৃষ্টি হবে।

এখন সরকারের উচিত হবে ঋণের ব্যয় কমানোর পাশাপাশি সঞ্চয়পত্রের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অথবা অন্যান্য নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলা। শুধু ট্রেজারি বিল-বন্ডে আগ্রহ না দেখিয়ে বা সেগুলোর ওপর জোর না দিয়ে, সাধারণ নাগরিকের সঞ্চয়ের প্রতি আস্থা বজায় রাখার বিষয়টি সরকারের গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার। এতে সাধারণ নাগরিকেরই উপকার হবে। সাধারণ জনগণকে আর্থিক সমস্যার মধ্যে ফেলে দেওয়া সরকারের জন্য কোনোভাবেই যথার্থ বিবেচনা হবে না।

আজও যারা এই তিন গোয়েন্দার পরিচয় জানে না, তাদের জন্য বলছি, ওপরের কথাগুলো আসলে কিশোর পাশার নয়, রকিব হাসানের। সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে জনপ্রিয় বইয়ের সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা তিনি। কিশোর, মুসা আর রবিন চরিত্র দিয়ে যিনি অসংখ্য রহস্যের সমাধান করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন সত্যিকারের...

৬ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশে চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পর নতুন ও পুরোনো মুখ, নয়া ও আদি বিতর্কিত চিন্তাভাবনা নিয়ে হাজির হচ্ছেন গণমাধ্যমে। এদের ভেতর অর্ধেকই তরুণ। এটা একটা লক্ষণীয় বিষয়। তরুণ চিন্তাবিদ হিসেবে গণমাধ্যমে হাজির হয়ে তাঁরা বক্তব্য রাখছেন। কোথাও কোথাও সৌজন্যবোধ হারাচ্ছেন, যুক্তিও ভালো করে...

৫ ঘণ্টা আগে

গুজব হলো কোনো ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ, যা জনমুখে রটিত হয়। কিন্তু যথার্থতা যাচাই-বাচাইবিহীন ঘটনা নানা দিকে ডাল-পালা ছড়ানো হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই এর যথার্থতা মেলে না। তাই এটি প্রায় ক্ষেত্রে অপতথ্যের বিস্তার ঘটায়। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গুজব এমন একটি বিবরণ, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনারও মাত্রা ছাড়িয়ে দেয়।

৫ ঘণ্টা আগে

রাশিয়ার রাজধানীতে আফগানিস্তান-বিষয়ক ‘মস্কো ফরম্যাট সংলাপ’ হয়েছে মাত্র কদিন আগে, ৭ অক্টোবর। হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের দুই বিশেষ প্রতিনিধি। কথা বলেছেন অর্থনীতি, বাণিজ্য, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে।

১ দিন আগেবিধান রিবেরু

বাংলাদেশে চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পর নতুন ও পুরোনো মুখ, নয়া ও আদি বিতর্কিত চিন্তাভাবনা নিয়ে হাজির হচ্ছেন গণমাধ্যমে। এদের ভেতর অর্ধেকই তরুণ। এটা একটা লক্ষণীয় বিষয়। তরুণ চিন্তাবিদ হিসেবে গণমাধ্যমে হাজির হয়ে তাঁরা বক্তব্য রাখছেন। কোথাও কোথাও সৌজন্যবোধ হারাচ্ছেন, যুক্তিও ভালো করে করতে পারছেন না, তবু এই তারুণ্যের উত্থানকে আমি সাধুবাদ জানাই। বাকিরা পুরোনো পরিচিত বা অর্ধপরিচিত কিংবা অপরিচিত বয়স্ক মানুষ। তাঁরা তাঁদের পূর্বনির্ধারিত ছকেই কথা বলছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এত এত নতুন মুখ যাঁদের আমরা টেলিভিশন টক শোতে দেখছি, পত্রিকার পাতায় যাঁদের কলাম পড়ছি, এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সরকারি অনুষ্ঠানেও যাঁদের বক্তৃতা শুনছি, তাঁরা কি সবাই বুদ্ধিজীবী? যদি তাঁরা বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা কী?

এই প্রশ্নের জবাবে ঢোকার আগে দেখে নিলে ভালো হয়, বুদ্ধিজীবী বর্গ নিয়ে যাঁর কথা সারা দুনিয়ায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, ইতালির রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামশি, তিনি আসলে কী ভাবছেন বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। তাঁর মতে, বুদ্ধিজীবী পেশার মাধ্যমে নয়, আত্মপ্রকাশ করে কর্মতৎপরতায়। অর্থাৎ, কেউ যদি সামাজিক সচেতনতা বা সমাজের যেকোনো ধরনের বয়ান নির্মাণ, বিনির্মাণ অথবা নাকচ করে দেওয়ার কাজটি করেন, সে-ই বুদ্ধিজীবী। এমন কোনো কথা নেই যে সমাজে শুধু শিক্ষক, লেখক আর সাংবাদিকেরাই বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিগণিত হবে। বুদ্ধিজীবী আসতে পারেন শ্রমিকশ্রেণি অথবা কৃষকসমাজ থেকেও। কাজেই এই বিচারে গণমাধ্যমে বা গণপরিসরে যাঁরা কথা বলছেন, তাঁরা কোনো না কোনো ভাবাদর্শকে প্রচার বা খণ্ডনের কাজ করছেন। অতএব তাঁরা সবাই বুদ্ধিজীবী। তাহলে তাঁদের কাছ থেকে আমরা কী চাই? তাঁদের কাছ থেকে আমরা ধনসম্পত্তি চাই না। বা চাই না তাঁরা বাংলাদেশের রাজনীতিকে এক রাতের ভেতর ঠিক করে দেবেন। আমরা চাই, তাঁরা যেন সত্য গোপন না করেন। আমরা চাই, তাঁরা যেন ছলনার আশ্রয় নিয়ে অন্যায়কে কার্পেটের নিচে লুকিয়ে না ফেলেন। আমরা চাই, তাঁরা যেন জ্ঞানপাপী না হন।

আবারও একটু গ্রামশিতে ফিরি। গ্রামশির ট্র্যাডিশনাল ও অর্গানিক বুদ্ধিজীবীর ধারণা শ্রেণিসচেতনতার সঙ্গে জড়িত, তিনি বলছেন: শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, ধর্মগুরুরা ট্র্যাডিশনাল বা প্রথাগত বুদ্ধিজীবী, তাঁদের আপাতদৃষ্টিতে শ্রেণি প্রশ্নের ঊর্ধ্বে মনে হলেও, আখেরে তাঁরা শাসকদের স্বার্থকেই রক্ষা করেন। তারচেয়েও বড় কথা, তাঁরা নিজেদের সুখশান্তি নষ্ট করতে চান না। কিন্তু অপর দিকে অর্গানিক বা প্রকৃত বুদ্ধিজীবী শাসক শ্রেণিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, পাল্টা বয়ান হাজির করতে চান। তাঁরা হতে পারেন সাংবাদিক, শ্রমিক বা কৃষকসমাজ থেকে উঠে আসা মানুষ, কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মী। আদতে যাঁরাই শ্রেণি প্রশ্নে শোষিত মানুষের পক্ষে থাকবেন, শাসককে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন, তাঁরাই প্রকৃত বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবীদের ভেতর এই শ্রেণীকরণকে বিবেচনায় রেখে বর্তমান বাংলাদেশে শ্রেণি, পেশা, লিঙ্গ ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শ সবকিছু আমলে নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

আমি দেখেছি বাংলাদেশে একদল বুদ্ধিজীবী সটান দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁরা ঋজু বুদ্ধিজীবী। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, তাঁরা সত্যের পক্ষে, অন্যায়ের বিপরীতে অবস্থান করেন। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলতে তাঁদের দ্বিধা নেই। তাঁরা কথার মারপ্যাঁচে নিজেদের অবস্থান আড়াল করেন না। আরেক দল বুদ্ধিজীবী হেলে থাকেন সব সময়—ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে—যখন যেদিকে হাওয়া বয়। তাঁরা যেন হাওয়ার বেগের সঙ্গে নিজেদের খুব সহজে সামলে নিতে পারেন। এরা হেলানো বুদ্ধিজীবী। সুবিধাবাদী ধরনের এসব বুদ্ধিজীবী যখন যে শাসক ক্ষমতায় আসেন, তাঁদেরই চাটুবৃত্তি করেন, কিন্তু সেটা বেশ কৌশলে। তাঁদের কৌশল চট করে বোঝা যায় না। তাঁরা এমনভাবে কথা বলেন যেন শাসকগোষ্ঠী চটে না যায়। তাঁরা একটা ভান নিয়ে থাকেন সমালোচকের, কিন্তু তলে তলে সুযোগ-সুবিধা আদায়ে তাঁরা তৎপর। তৃতীয় দলটি হলো শায়িত বুদ্ধিজীবী। এরা শাসকদের মতাদর্শের সঙ্গে শয়ন করেন এবং তাদের মতামত ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার বয়ান, সেটি যত মিথ্যাই হোক, প্রচার করে যান। প্রয়োজনে তাঁরা বারবার মিথ্যা বলে মিথ্যাটাকে সত্যের মতো রূপ দিয়ে দেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা তাঁদের অপরিসীম। এরা কিছুটা নির্লজ্জও বটে।

মজার বিষয়, উল্লিখিত তিন ধরনের বুদ্ধিজীবী সারা জীবন যে স্বীয় অবস্থানেই স্থির থাকেন, তা কিন্তু নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী শয়নাবস্থা থেকে দণ্ডায়মান হন বটে। তখন তিনি সাধারণ ও নিরপেক্ষ মানুষের বাহবা পান। হেলে পড়াদের মতিগতি ধরা খুব মুশকিল। তাঁরা খুব ধূর্ত। তাঁরা ধর্মেও আছেন, জিরাফেও আছেন। মনে হবে তাঁরা জনগণের কাতারে দাঁড়িয়ে গণমানুষের কথা বলছেন। আবার তাঁদের কথা সরাসরি শাসকগোষ্ঠীকে উদ্দেশ করেও হয় না, বা শাসকদের জন্য অস্বস্তি উৎপাদন করে না।

এখন শাসকগোষ্ঠী সব সময় তার বলয়, প্রচারমাধ্যম ও কৌশল দিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার বয়ান হাজির করতে থাকে। সটান দাঁড়ানো প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব সেই বয়ানের বিপরীতে গিয়ে যুক্তি-প্রমাণসহ সম্যক আলোচনা করা এবং জাতির জন্য দিকনির্দেশনামূলক বয়ান হাজির করা। শাসকদের ভাষাবলয় বা হেজিমনির বিপরীতে এসব বুদ্ধিজীবী এক প্রতি-ভাষাবলয় সৃষ্টি করেন এবং সাধারণ মানুষের মগজে চিন্তার খোরাক জোগান। এদেরকেই গ্রামশি বলছেন অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল। গ্রামশি কথিত দুই ধরনের বুদ্ধিজীবীর বাইরে আমি একটি আলো-আঁধারি মেশানো হেলানো বুদ্ধিজীবীর কথা উল্লেখ করেছি। মুশকিল হলো, বাংলাদেশে এ ধরনের বুদ্ধিজীবীরা বেশি প্রভাবশালী। এসব সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা না গ্রামশির ট্র্যাডিনশাল ইন্টেলেকচুয়াল, না কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বর্ণিত আইডিওলজিস্ট বা আদর্শবাদী। এদের কোনো আদর্শ নেই। এরা আদর্শ-উত্তর যুগের কৌশলী বুদ্ধিজীবী।

এদের কাছ থেকে জাতি কিছু প্রত্যাশা করলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতির শঙ্কাই বেশি। তাঁরা বিভ্রান্তি ছড়াতে ওস্তাদ, পাশাপাশি আখের গোছাতেও তুলনাহীন। তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন, কোন আমলে কোন জিনিস আমলে নিয়ে আম ও ছালা সামলাতে হয়। এটা কি আসলে প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর কাজ? গ্রামশির মতো জাঁ পল সার্ত্রেও মনে করেন বুদ্ধিজীবী নিজেদের সব সক্ষমতা দিয়ে জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। শাসকদের অন্যায় রাষ্ট্র করবেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা ক্রমাগত ক্ষমতাকাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন। বাংলাদেশের হেলানো বুদ্ধিজীবীদের মতো তাঁরা ছল করে শাসকগোষ্ঠীর ভুল ও অন্যায়কে বৈধতা দেবেন না।

আমরা চাই, ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে যে-ই থাকুক, যারাই থাকুক, তারা যেন জবাবদিহির ভেতর থাকে এবং এই জবাবদিহির ভেতর থাকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চাপ আসা উচিত প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে। এই বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক পুঁজির শক্তি খাটিয়ে শাসকদের বলতে বাধ্য করবেন, দেশে যা হচ্ছে তা আগ্রাসী ভিড়তন্ত্র, এটি কোনোভাবেই চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নয়, গ্রহের সংঘর্ষ থেকে সৃষ্ট ধূমকেতুও নয়। প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা শাসকদের বলতে বাধ্য করবেন, দেশে একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। তাঁরা বলতে বাধ্য করাবেন, বহির্দেশের সঙ্গে দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। তাঁরা আরও বলতে বাধ্য করাবেন, দেশে দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক সরকার অনুপস্থিত থাকলে, সেটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থারই নামান্তর হয় মাত্র।

এটা ঠিক, শিরদাঁড়া সোজা করে, ঋজু ভঙ্গিতে প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর মতো বয়ান হাজির করা এ দেশে কঠিন কাজ। কিন্তু বুদ্ধিজীবীকে সেই কঠিন ও বন্ধুর পথেই হাঁটতে হয়। কারণ, বুদ্ধিজীবী কেবল চিন্তার নৈরাজ্যে ভারসাম্যই আনেন না, তাঁরা জনগণের হয়ে, জনগণের জন্য চিন্তাটা করে দেন। তাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, দেশের কঠিন সময়ে কঠিন সত্যটি উচ্চারণ করে অন্যসব হেলানো ও শায়িত বুদ্ধিজীবীরা যে খর্বাকৃতির, সেটা প্রমাণ করে দেবেন।

বাংলাদেশে চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পর নতুন ও পুরোনো মুখ, নয়া ও আদি বিতর্কিত চিন্তাভাবনা নিয়ে হাজির হচ্ছেন গণমাধ্যমে। এদের ভেতর অর্ধেকই তরুণ। এটা একটা লক্ষণীয় বিষয়। তরুণ চিন্তাবিদ হিসেবে গণমাধ্যমে হাজির হয়ে তাঁরা বক্তব্য রাখছেন। কোথাও কোথাও সৌজন্যবোধ হারাচ্ছেন, যুক্তিও ভালো করে করতে পারছেন না, তবু এই তারুণ্যের উত্থানকে আমি সাধুবাদ জানাই। বাকিরা পুরোনো পরিচিত বা অর্ধপরিচিত কিংবা অপরিচিত বয়স্ক মানুষ। তাঁরা তাঁদের পূর্বনির্ধারিত ছকেই কথা বলছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এত এত নতুন মুখ যাঁদের আমরা টেলিভিশন টক শোতে দেখছি, পত্রিকার পাতায় যাঁদের কলাম পড়ছি, এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সরকারি অনুষ্ঠানেও যাঁদের বক্তৃতা শুনছি, তাঁরা কি সবাই বুদ্ধিজীবী? যদি তাঁরা বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা কী?

এই প্রশ্নের জবাবে ঢোকার আগে দেখে নিলে ভালো হয়, বুদ্ধিজীবী বর্গ নিয়ে যাঁর কথা সারা দুনিয়ায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, ইতালির রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামশি, তিনি আসলে কী ভাবছেন বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। তাঁর মতে, বুদ্ধিজীবী পেশার মাধ্যমে নয়, আত্মপ্রকাশ করে কর্মতৎপরতায়। অর্থাৎ, কেউ যদি সামাজিক সচেতনতা বা সমাজের যেকোনো ধরনের বয়ান নির্মাণ, বিনির্মাণ অথবা নাকচ করে দেওয়ার কাজটি করেন, সে-ই বুদ্ধিজীবী। এমন কোনো কথা নেই যে সমাজে শুধু শিক্ষক, লেখক আর সাংবাদিকেরাই বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিগণিত হবে। বুদ্ধিজীবী আসতে পারেন শ্রমিকশ্রেণি অথবা কৃষকসমাজ থেকেও। কাজেই এই বিচারে গণমাধ্যমে বা গণপরিসরে যাঁরা কথা বলছেন, তাঁরা কোনো না কোনো ভাবাদর্শকে প্রচার বা খণ্ডনের কাজ করছেন। অতএব তাঁরা সবাই বুদ্ধিজীবী। তাহলে তাঁদের কাছ থেকে আমরা কী চাই? তাঁদের কাছ থেকে আমরা ধনসম্পত্তি চাই না। বা চাই না তাঁরা বাংলাদেশের রাজনীতিকে এক রাতের ভেতর ঠিক করে দেবেন। আমরা চাই, তাঁরা যেন সত্য গোপন না করেন। আমরা চাই, তাঁরা যেন ছলনার আশ্রয় নিয়ে অন্যায়কে কার্পেটের নিচে লুকিয়ে না ফেলেন। আমরা চাই, তাঁরা যেন জ্ঞানপাপী না হন।

আবারও একটু গ্রামশিতে ফিরি। গ্রামশির ট্র্যাডিশনাল ও অর্গানিক বুদ্ধিজীবীর ধারণা শ্রেণিসচেতনতার সঙ্গে জড়িত, তিনি বলছেন: শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, ধর্মগুরুরা ট্র্যাডিশনাল বা প্রথাগত বুদ্ধিজীবী, তাঁদের আপাতদৃষ্টিতে শ্রেণি প্রশ্নের ঊর্ধ্বে মনে হলেও, আখেরে তাঁরা শাসকদের স্বার্থকেই রক্ষা করেন। তারচেয়েও বড় কথা, তাঁরা নিজেদের সুখশান্তি নষ্ট করতে চান না। কিন্তু অপর দিকে অর্গানিক বা প্রকৃত বুদ্ধিজীবী শাসক শ্রেণিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, পাল্টা বয়ান হাজির করতে চান। তাঁরা হতে পারেন সাংবাদিক, শ্রমিক বা কৃষকসমাজ থেকে উঠে আসা মানুষ, কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মী। আদতে যাঁরাই শ্রেণি প্রশ্নে শোষিত মানুষের পক্ষে থাকবেন, শাসককে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন, তাঁরাই প্রকৃত বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবীদের ভেতর এই শ্রেণীকরণকে বিবেচনায় রেখে বর্তমান বাংলাদেশে শ্রেণি, পেশা, লিঙ্গ ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শ সবকিছু আমলে নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

আমি দেখেছি বাংলাদেশে একদল বুদ্ধিজীবী সটান দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁরা ঋজু বুদ্ধিজীবী। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, তাঁরা সত্যের পক্ষে, অন্যায়ের বিপরীতে অবস্থান করেন। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলতে তাঁদের দ্বিধা নেই। তাঁরা কথার মারপ্যাঁচে নিজেদের অবস্থান আড়াল করেন না। আরেক দল বুদ্ধিজীবী হেলে থাকেন সব সময়—ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে—যখন যেদিকে হাওয়া বয়। তাঁরা যেন হাওয়ার বেগের সঙ্গে নিজেদের খুব সহজে সামলে নিতে পারেন। এরা হেলানো বুদ্ধিজীবী। সুবিধাবাদী ধরনের এসব বুদ্ধিজীবী যখন যে শাসক ক্ষমতায় আসেন, তাঁদেরই চাটুবৃত্তি করেন, কিন্তু সেটা বেশ কৌশলে। তাঁদের কৌশল চট করে বোঝা যায় না। তাঁরা এমনভাবে কথা বলেন যেন শাসকগোষ্ঠী চটে না যায়। তাঁরা একটা ভান নিয়ে থাকেন সমালোচকের, কিন্তু তলে তলে সুযোগ-সুবিধা আদায়ে তাঁরা তৎপর। তৃতীয় দলটি হলো শায়িত বুদ্ধিজীবী। এরা শাসকদের মতাদর্শের সঙ্গে শয়ন করেন এবং তাদের মতামত ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার বয়ান, সেটি যত মিথ্যাই হোক, প্রচার করে যান। প্রয়োজনে তাঁরা বারবার মিথ্যা বলে মিথ্যাটাকে সত্যের মতো রূপ দিয়ে দেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা তাঁদের অপরিসীম। এরা কিছুটা নির্লজ্জও বটে।

মজার বিষয়, উল্লিখিত তিন ধরনের বুদ্ধিজীবী সারা জীবন যে স্বীয় অবস্থানেই স্থির থাকেন, তা কিন্তু নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী শয়নাবস্থা থেকে দণ্ডায়মান হন বটে। তখন তিনি সাধারণ ও নিরপেক্ষ মানুষের বাহবা পান। হেলে পড়াদের মতিগতি ধরা খুব মুশকিল। তাঁরা খুব ধূর্ত। তাঁরা ধর্মেও আছেন, জিরাফেও আছেন। মনে হবে তাঁরা জনগণের কাতারে দাঁড়িয়ে গণমানুষের কথা বলছেন। আবার তাঁদের কথা সরাসরি শাসকগোষ্ঠীকে উদ্দেশ করেও হয় না, বা শাসকদের জন্য অস্বস্তি উৎপাদন করে না।

এখন শাসকগোষ্ঠী সব সময় তার বলয়, প্রচারমাধ্যম ও কৌশল দিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার বয়ান হাজির করতে থাকে। সটান দাঁড়ানো প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব সেই বয়ানের বিপরীতে গিয়ে যুক্তি-প্রমাণসহ সম্যক আলোচনা করা এবং জাতির জন্য দিকনির্দেশনামূলক বয়ান হাজির করা। শাসকদের ভাষাবলয় বা হেজিমনির বিপরীতে এসব বুদ্ধিজীবী এক প্রতি-ভাষাবলয় সৃষ্টি করেন এবং সাধারণ মানুষের মগজে চিন্তার খোরাক জোগান। এদেরকেই গ্রামশি বলছেন অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল। গ্রামশি কথিত দুই ধরনের বুদ্ধিজীবীর বাইরে আমি একটি আলো-আঁধারি মেশানো হেলানো বুদ্ধিজীবীর কথা উল্লেখ করেছি। মুশকিল হলো, বাংলাদেশে এ ধরনের বুদ্ধিজীবীরা বেশি প্রভাবশালী। এসব সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা না গ্রামশির ট্র্যাডিনশাল ইন্টেলেকচুয়াল, না কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বর্ণিত আইডিওলজিস্ট বা আদর্শবাদী। এদের কোনো আদর্শ নেই। এরা আদর্শ-উত্তর যুগের কৌশলী বুদ্ধিজীবী।

এদের কাছ থেকে জাতি কিছু প্রত্যাশা করলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতির শঙ্কাই বেশি। তাঁরা বিভ্রান্তি ছড়াতে ওস্তাদ, পাশাপাশি আখের গোছাতেও তুলনাহীন। তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন, কোন আমলে কোন জিনিস আমলে নিয়ে আম ও ছালা সামলাতে হয়। এটা কি আসলে প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর কাজ? গ্রামশির মতো জাঁ পল সার্ত্রেও মনে করেন বুদ্ধিজীবী নিজেদের সব সক্ষমতা দিয়ে জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। শাসকদের অন্যায় রাষ্ট্র করবেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা ক্রমাগত ক্ষমতাকাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন। বাংলাদেশের হেলানো বুদ্ধিজীবীদের মতো তাঁরা ছল করে শাসকগোষ্ঠীর ভুল ও অন্যায়কে বৈধতা দেবেন না।

আমরা চাই, ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে যে-ই থাকুক, যারাই থাকুক, তারা যেন জবাবদিহির ভেতর থাকে এবং এই জবাবদিহির ভেতর থাকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চাপ আসা উচিত প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে। এই বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক পুঁজির শক্তি খাটিয়ে শাসকদের বলতে বাধ্য করবেন, দেশে যা হচ্ছে তা আগ্রাসী ভিড়তন্ত্র, এটি কোনোভাবেই চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নয়, গ্রহের সংঘর্ষ থেকে সৃষ্ট ধূমকেতুও নয়। প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা শাসকদের বলতে বাধ্য করবেন, দেশে একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। তাঁরা বলতে বাধ্য করাবেন, বহির্দেশের সঙ্গে দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। তাঁরা আরও বলতে বাধ্য করাবেন, দেশে দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক সরকার অনুপস্থিত থাকলে, সেটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থারই নামান্তর হয় মাত্র।

এটা ঠিক, শিরদাঁড়া সোজা করে, ঋজু ভঙ্গিতে প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর মতো বয়ান হাজির করা এ দেশে কঠিন কাজ। কিন্তু বুদ্ধিজীবীকে সেই কঠিন ও বন্ধুর পথেই হাঁটতে হয়। কারণ, বুদ্ধিজীবী কেবল চিন্তার নৈরাজ্যে ভারসাম্যই আনেন না, তাঁরা জনগণের হয়ে, জনগণের জন্য চিন্তাটা করে দেন। তাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, দেশের কঠিন সময়ে কঠিন সত্যটি উচ্চারণ করে অন্যসব হেলানো ও শায়িত বুদ্ধিজীবীরা যে খর্বাকৃতির, সেটা প্রমাণ করে দেবেন।

আজও যারা এই তিন গোয়েন্দার পরিচয় জানে না, তাদের জন্য বলছি, ওপরের কথাগুলো আসলে কিশোর পাশার নয়, রকিব হাসানের। সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে জনপ্রিয় বইয়ের সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা তিনি। কিশোর, মুসা আর রবিন চরিত্র দিয়ে যিনি অসংখ্য রহস্যের সমাধান করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন সত্যিকারের...

৬ ঘণ্টা আগে

দেশের অনেক মানুষ সঞ্চয়পত্রের ওপর নির্ভর করে সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে চায়। এ কারণে সরকার পরিচালিত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে থাকে। যেখানে সরকারের দায়িত্ব নাগরিকের ভালো-মন্দ দেখভালের, সেখানে সরকারই সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার এত দিন সঞ্চয়পত্র...

৫ ঘণ্টা আগে

গুজব হলো কোনো ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ, যা জনমুখে রটিত হয়। কিন্তু যথার্থতা যাচাই-বাচাইবিহীন ঘটনা নানা দিকে ডাল-পালা ছড়ানো হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই এর যথার্থতা মেলে না। তাই এটি প্রায় ক্ষেত্রে অপতথ্যের বিস্তার ঘটায়। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গুজব এমন একটি বিবরণ, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনারও মাত্রা ছাড়িয়ে দেয়।

৫ ঘণ্টা আগে

রাশিয়ার রাজধানীতে আফগানিস্তান-বিষয়ক ‘মস্কো ফরম্যাট সংলাপ’ হয়েছে মাত্র কদিন আগে, ৭ অক্টোবর। হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের দুই বিশেষ প্রতিনিধি। কথা বলেছেন অর্থনীতি, বাণিজ্য, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে।

১ দিন আগেড. মো. আনোয়ার হোসেন

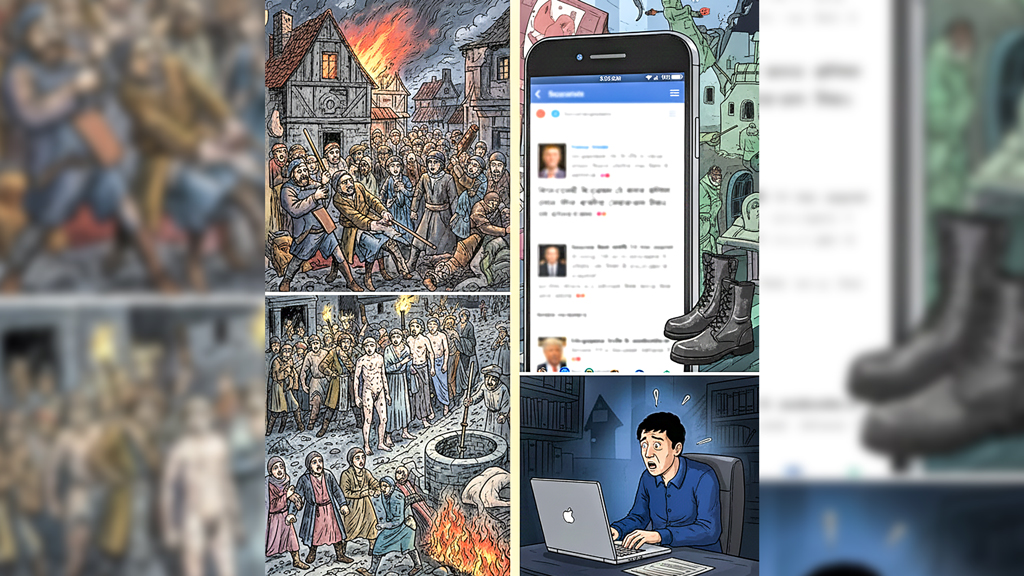

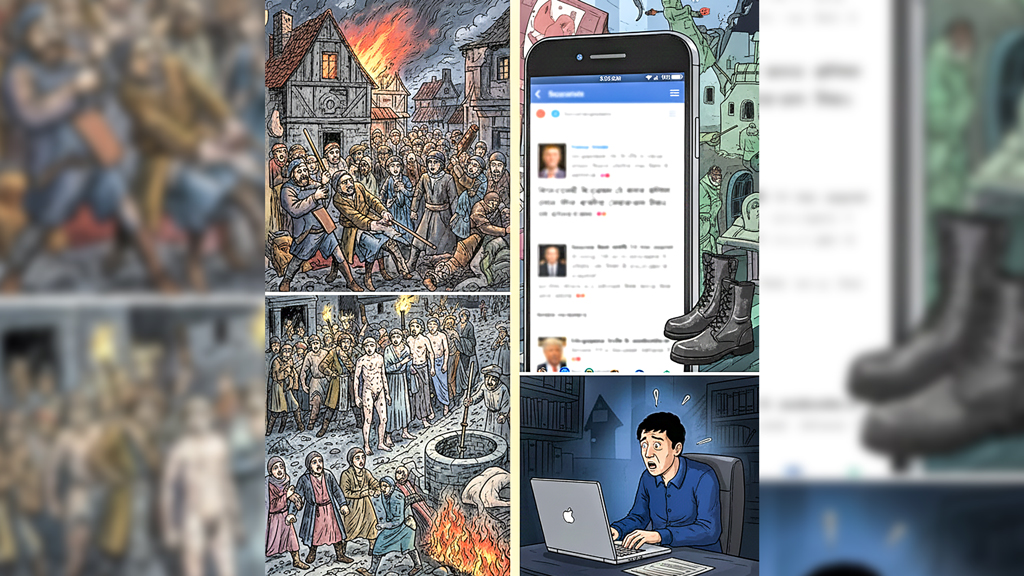

গুজব হলো কোনো ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ, যা জনমুখে রটিত হয়। কিন্তু যথার্থতা যাচাই-বাচাইবিহীন ঘটনা নানা দিকে ডাল-পালা ছড়ানো হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই এর যথার্থতা মেলে না। তাই এটি প্রায় ক্ষেত্রে অপতথ্যের বিস্তার ঘটায়। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গুজব এমন একটি বিবরণ, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনারও মাত্রা ছাড়িয়ে দেয়।

গুজব বিভিন্ন রূপে আসতে পারে, যেমন: কতিপয় ঘটনাপ্রবাহ শোনা গেছে বা প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু তার আসল রূপ অস্পষ্ট, ওইরকম একটি আখ্যান। ঘটনাচক্রের কিয়ৎ বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত অপতথ্য যুক্ত করে প্রচার করা হয়। গুজব সচরাচর জনমনে ভয়, সন্দেহ তৈরি করে। ফলে এটি সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে থাকে। গুজব হরেক রকম হতে পারে।

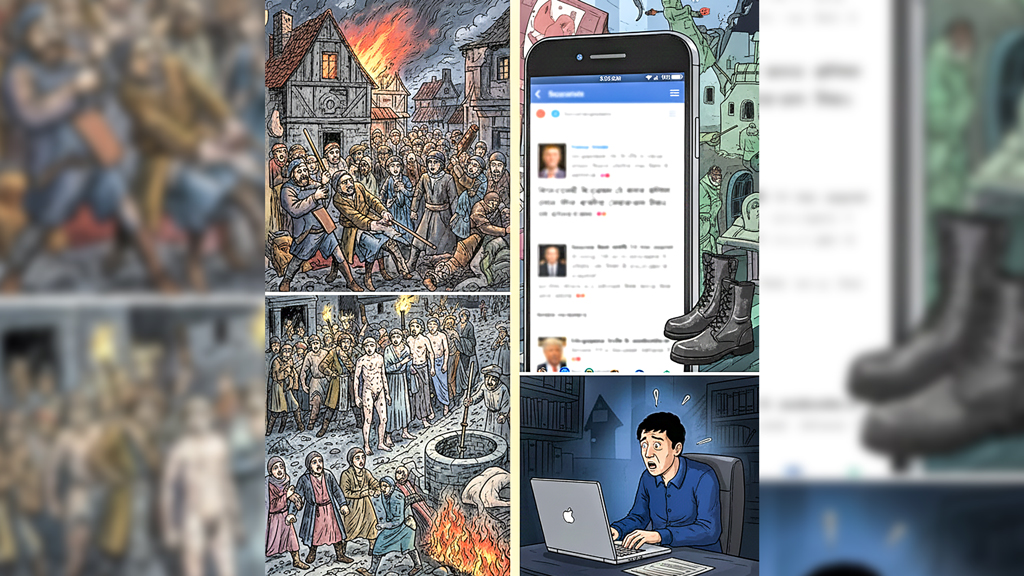

ধর্ম নিয়ে একটি গুজবের ঘটনা মধ্যযুগের সময়ের ছিল। তখন গুজব ছড়িয়েছিল রোগমুক্তির আশায় ইহুদিরা খ্রিষ্টান শিশুদের রক্তে গোসল করে, যার ফলে বহু দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ১৩২১ সালে ফ্রান্সে গুজব রটে যে, শরীরের মাংস পচে যাওয়া বা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ইহুদি রোগীরা ইচ্ছাকৃতভাবে কুয়ার পানিতে এই রোগের জীবাণু মিশিয়ে দিয়েছে। আরও বলা হয়, মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইহুদিদের অর্থায়নে কুষ্ঠরোগীরা পানিতে এই রোগের জীবাণুর বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। এ কাজে স্বয়ং শয়তান জড়িত বলেও অপপ্রচার চালানো হয়। এই গুজব দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়। জনতার রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বহিরাগত, বিদেশি, ভিক্ষুক ও তীর্থযাত্রীদের ওপরও।

ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে আড়াই থেকে ৫ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। সে সময়ও গুজব রটেছিল, এ জীবাণু জার্মানির সেনাবাহিনী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য আবিষ্কার করেছিল এবং অনেকেই বিশ্বাস করতেন এই তত্ত্ব। সে সময় বিশ্বজুড়েই নেমেছিল অন্ধকার। এখনকার মতো যোগাযোগব্যবস্থা ও আধুনিক প্রযুক্তি ছিল না সে সময়। তাই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও হয় অধিক।

মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে ইহুদিরা খ্রিষ্টান শিশুদের বলি দেয়। কালো প্লেগের যুগে এই ধরনের গুজব বিশাল ক্ষতি ডেকে এনেছিল। জিপসি, কুষ্ঠ ও সোরিয়াসিসের রোগীদের মেরে ফেলা হয়েছিল অকাতরে। সে সময় অসংখ্য মানুষকে নানা কায়দায়, বিশেষ করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

এখন কথা বলব সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকটি গুজব নিয়ে, যা স্মৃতিতে এখনো জাগরিত আছে। ২০১৫ সালে ভ্যাঙ্কুবারে ট্রেড কনফারেন্সে বিল গেটস বলেছিলেন, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে যদি কোনো কারণে ১ কোটি মানুষ মারা যায়, সেটি কোনো সংক্রামক ভাইরাসের কারণেই হওয়ার আশঙ্কা বেশি। যেহেতু পাঁচ বছরের মাথায়ই সেটা ঘটেছে, তাই একদল দাবি করছে যে, বিল গেটসই করোনাভাইরাস তৈরি করেছেন, পরবর্তী সময় এর ভ্যাকসিন বিক্রি করে টাকা কামানোর জন্য। যদিও বিল গেটস তাঁর ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সব অর্থ দান করে দিয়েছেন মানুষের কল্যাণে।

কয়েক বছর পূর্বে বাড্ডা থানায় করা এক মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, রেনু নামের এক ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়েকে ভর্তি করার জন্য স্কুলে যান। কিন্তু মানসিক অসুস্থতার কারণে তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক ছিল। এ জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেলেধরা হিসেবে সন্দেহ করছিল। মামলায় বলা হয়েছে, অতর্কিতভাবে ওই নারীকে স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক, উৎসুক জনতাসহ অনেকে পিটুনি দেয়। এতে সেই নারীর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আনুমানিক ৪০০ থেকে ৫০০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণের সময়ও একধরনের গুজব মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। পদ্মা সেতুর নির্মাণ ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিশুদের মাথা লাগবে। এমন একটি গুজব একটি মহল ছড়িয়েছিল। এই গুজব ছড়ানোর পর দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন গণপিটুনিতে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি এফ-৭ যুদ্ধবিমান, যা এ বছরের ২১ জুলাই ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিধ্বস্ত হলে দেশব্যাপী গভীর শোক বিরাজ করছিল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় নিষ্পাপ অনেক শিক্ষার্থীর জীবনাবসান ঘটে এবং অনেকে আহত হয়। কয়েকজন শিক্ষকও মৃত্যুবরণ করেন। এমন একটি বিপর্যয়কে কেন্দ্র করেও হতাহতের সংখ্যা নিয়ে সমাজের কিছু মানুষ গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করে।

২০২০ সালে করোনাভাইরাস আক্রমণের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন, চীন থেকে এর ভাইরাস ছড়ানো হয়েছে। তাঁর দাবি ছিল, করোনাভাইরাস সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ব্যাপার না। চীন তার অস্ত্র গবেষণাগারে এই ভাইরাসটি উদ্ভাবন করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই গুজব প্রচলিত ছিল। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন বলেছিল, এটা চীন থেকে বিস্তার ঘটেনি। তারপরও এর রেশ ছিল অনেক দিন।

গুজবের সঙ্গে ধর্মীয় সম্পৃক্ততা থাকলে তা অনেক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যুগে যুগে এ ধরনের গুজব দেখা যায়। এমনকি এসব গুজবের ওপর ভিত্তি করে অনেক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে।

আগের কালের সঙ্গে এখনকার সময়ের গুজবের পার্থক্য হলো, আগে সেটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত না। কিন্তু এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে দাবানলের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কথায় আছে না, খারাপ সংবাদ বাতাসের আগে দৌড়ায়।

সাম্প্রতিক সময়ে গুজবের বিষয়টি সমাজের মধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আরও আধুনিক ও যৌক্তিক হওয়ার কথা থাকলেও তার প্রতিফলন কথায় ও কাজে দেখা যাচ্ছে না। কোনো একটি সংবাদ বা তথ্যের যাচাই-বাছাই ছাড়াই মানুষ সেটাকে বিশ্বাস করে ফেলছে। পরবর্তী সময়ে এই সংবাদ বা তথ্যটি মানুষ থেকে মানুষে স্থানান্তরিত হয়ে ব্যাপকতা লাভ করছে। গুজবের কারণে অহরহ মানুষকে মেরে ফেলাও হয়েছে।

কিছুদিন আগেও এক ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নিয়ে গুজব ছড়িয়েছিল। গভীর রাত পর্যন্ত তা সাধারণ মানুষকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখেছিল। পরের দিন জানা গেল, বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ছিল।

গুজব প্রতিরোধে প্রকৃষ্ট উপায় হলো, প্রকৃত তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করা। যেমন ছবি বা খবরের উৎস মূল্যায়ন করা এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করা। গুজব ছড়ানো ঠিক নয়। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সবার উচিত সঠিক তথ্যের ওপর আস্থা রাখা।

গুজব হলো কোনো ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ, যা জনমুখে রটিত হয়। কিন্তু যথার্থতা যাচাই-বাচাইবিহীন ঘটনা নানা দিকে ডাল-পালা ছড়ানো হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই এর যথার্থতা মেলে না। তাই এটি প্রায় ক্ষেত্রে অপতথ্যের বিস্তার ঘটায়। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গুজব এমন একটি বিবরণ, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনারও মাত্রা ছাড়িয়ে দেয়।

গুজব বিভিন্ন রূপে আসতে পারে, যেমন: কতিপয় ঘটনাপ্রবাহ শোনা গেছে বা প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু তার আসল রূপ অস্পষ্ট, ওইরকম একটি আখ্যান। ঘটনাচক্রের কিয়ৎ বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত অপতথ্য যুক্ত করে প্রচার করা হয়। গুজব সচরাচর জনমনে ভয়, সন্দেহ তৈরি করে। ফলে এটি সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে থাকে। গুজব হরেক রকম হতে পারে।

ধর্ম নিয়ে একটি গুজবের ঘটনা মধ্যযুগের সময়ের ছিল। তখন গুজব ছড়িয়েছিল রোগমুক্তির আশায় ইহুদিরা খ্রিষ্টান শিশুদের রক্তে গোসল করে, যার ফলে বহু দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ১৩২১ সালে ফ্রান্সে গুজব রটে যে, শরীরের মাংস পচে যাওয়া বা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ইহুদি রোগীরা ইচ্ছাকৃতভাবে কুয়ার পানিতে এই রোগের জীবাণু মিশিয়ে দিয়েছে। আরও বলা হয়, মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইহুদিদের অর্থায়নে কুষ্ঠরোগীরা পানিতে এই রোগের জীবাণুর বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। এ কাজে স্বয়ং শয়তান জড়িত বলেও অপপ্রচার চালানো হয়। এই গুজব দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়। জনতার রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বহিরাগত, বিদেশি, ভিক্ষুক ও তীর্থযাত্রীদের ওপরও।

ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে আড়াই থেকে ৫ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। সে সময়ও গুজব রটেছিল, এ জীবাণু জার্মানির সেনাবাহিনী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য আবিষ্কার করেছিল এবং অনেকেই বিশ্বাস করতেন এই তত্ত্ব। সে সময় বিশ্বজুড়েই নেমেছিল অন্ধকার। এখনকার মতো যোগাযোগব্যবস্থা ও আধুনিক প্রযুক্তি ছিল না সে সময়। তাই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও হয় অধিক।

মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে ইহুদিরা খ্রিষ্টান শিশুদের বলি দেয়। কালো প্লেগের যুগে এই ধরনের গুজব বিশাল ক্ষতি ডেকে এনেছিল। জিপসি, কুষ্ঠ ও সোরিয়াসিসের রোগীদের মেরে ফেলা হয়েছিল অকাতরে। সে সময় অসংখ্য মানুষকে নানা কায়দায়, বিশেষ করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

এখন কথা বলব সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকটি গুজব নিয়ে, যা স্মৃতিতে এখনো জাগরিত আছে। ২০১৫ সালে ভ্যাঙ্কুবারে ট্রেড কনফারেন্সে বিল গেটস বলেছিলেন, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে যদি কোনো কারণে ১ কোটি মানুষ মারা যায়, সেটি কোনো সংক্রামক ভাইরাসের কারণেই হওয়ার আশঙ্কা বেশি। যেহেতু পাঁচ বছরের মাথায়ই সেটা ঘটেছে, তাই একদল দাবি করছে যে, বিল গেটসই করোনাভাইরাস তৈরি করেছেন, পরবর্তী সময় এর ভ্যাকসিন বিক্রি করে টাকা কামানোর জন্য। যদিও বিল গেটস তাঁর ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সব অর্থ দান করে দিয়েছেন মানুষের কল্যাণে।

কয়েক বছর পূর্বে বাড্ডা থানায় করা এক মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, রেনু নামের এক ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়েকে ভর্তি করার জন্য স্কুলে যান। কিন্তু মানসিক অসুস্থতার কারণে তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক ছিল। এ জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেলেধরা হিসেবে সন্দেহ করছিল। মামলায় বলা হয়েছে, অতর্কিতভাবে ওই নারীকে স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক, উৎসুক জনতাসহ অনেকে পিটুনি দেয়। এতে সেই নারীর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আনুমানিক ৪০০ থেকে ৫০০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণের সময়ও একধরনের গুজব মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। পদ্মা সেতুর নির্মাণ ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিশুদের মাথা লাগবে। এমন একটি গুজব একটি মহল ছড়িয়েছিল। এই গুজব ছড়ানোর পর দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন গণপিটুনিতে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি এফ-৭ যুদ্ধবিমান, যা এ বছরের ২১ জুলাই ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিধ্বস্ত হলে দেশব্যাপী গভীর শোক বিরাজ করছিল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় নিষ্পাপ অনেক শিক্ষার্থীর জীবনাবসান ঘটে এবং অনেকে আহত হয়। কয়েকজন শিক্ষকও মৃত্যুবরণ করেন। এমন একটি বিপর্যয়কে কেন্দ্র করেও হতাহতের সংখ্যা নিয়ে সমাজের কিছু মানুষ গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করে।

২০২০ সালে করোনাভাইরাস আক্রমণের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন, চীন থেকে এর ভাইরাস ছড়ানো হয়েছে। তাঁর দাবি ছিল, করোনাভাইরাস সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ব্যাপার না। চীন তার অস্ত্র গবেষণাগারে এই ভাইরাসটি উদ্ভাবন করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই গুজব প্রচলিত ছিল। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন বলেছিল, এটা চীন থেকে বিস্তার ঘটেনি। তারপরও এর রেশ ছিল অনেক দিন।

গুজবের সঙ্গে ধর্মীয় সম্পৃক্ততা থাকলে তা অনেক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যুগে যুগে এ ধরনের গুজব দেখা যায়। এমনকি এসব গুজবের ওপর ভিত্তি করে অনেক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে।

আগের কালের সঙ্গে এখনকার সময়ের গুজবের পার্থক্য হলো, আগে সেটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত না। কিন্তু এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে দাবানলের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কথায় আছে না, খারাপ সংবাদ বাতাসের আগে দৌড়ায়।

সাম্প্রতিক সময়ে গুজবের বিষয়টি সমাজের মধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আরও আধুনিক ও যৌক্তিক হওয়ার কথা থাকলেও তার প্রতিফলন কথায় ও কাজে দেখা যাচ্ছে না। কোনো একটি সংবাদ বা তথ্যের যাচাই-বাছাই ছাড়াই মানুষ সেটাকে বিশ্বাস করে ফেলছে। পরবর্তী সময়ে এই সংবাদ বা তথ্যটি মানুষ থেকে মানুষে স্থানান্তরিত হয়ে ব্যাপকতা লাভ করছে। গুজবের কারণে অহরহ মানুষকে মেরে ফেলাও হয়েছে।

কিছুদিন আগেও এক ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নিয়ে গুজব ছড়িয়েছিল। গভীর রাত পর্যন্ত তা সাধারণ মানুষকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখেছিল। পরের দিন জানা গেল, বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ছিল।

গুজব প্রতিরোধে প্রকৃষ্ট উপায় হলো, প্রকৃত তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করা। যেমন ছবি বা খবরের উৎস মূল্যায়ন করা এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করা। গুজব ছড়ানো ঠিক নয়। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সবার উচিত সঠিক তথ্যের ওপর আস্থা রাখা।

আজও যারা এই তিন গোয়েন্দার পরিচয় জানে না, তাদের জন্য বলছি, ওপরের কথাগুলো আসলে কিশোর পাশার নয়, রকিব হাসানের। সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে জনপ্রিয় বইয়ের সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা তিনি। কিশোর, মুসা আর রবিন চরিত্র দিয়ে যিনি অসংখ্য রহস্যের সমাধান করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন সত্যিকারের...

৬ ঘণ্টা আগে

দেশের অনেক মানুষ সঞ্চয়পত্রের ওপর নির্ভর করে সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে চায়। এ কারণে সরকার পরিচালিত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে থাকে। যেখানে সরকারের দায়িত্ব নাগরিকের ভালো-মন্দ দেখভালের, সেখানে সরকারই সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার এত দিন সঞ্চয়পত্র...

৫ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশে চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পর নতুন ও পুরোনো মুখ, নয়া ও আদি বিতর্কিত চিন্তাভাবনা নিয়ে হাজির হচ্ছেন গণমাধ্যমে। এদের ভেতর অর্ধেকই তরুণ। এটা একটা লক্ষণীয় বিষয়। তরুণ চিন্তাবিদ হিসেবে গণমাধ্যমে হাজির হয়ে তাঁরা বক্তব্য রাখছেন। কোথাও কোথাও সৌজন্যবোধ হারাচ্ছেন, যুক্তিও ভালো করে...

৫ ঘণ্টা আগে

রাশিয়ার রাজধানীতে আফগানিস্তান-বিষয়ক ‘মস্কো ফরম্যাট সংলাপ’ হয়েছে মাত্র কদিন আগে, ৭ অক্টোবর। হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের দুই বিশেষ প্রতিনিধি। কথা বলেছেন অর্থনীতি, বাণিজ্য, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে।

১ দিন আগেপাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাত

সুমন কায়সার

রাশিয়ার রাজধানীতে আফগানিস্তান-বিষয়ক ‘মস্কো ফরম্যাট সংলাপ’ হয়েছে মাত্র কদিন আগে, ৭ অক্টোবর। হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের দুই বিশেষ প্রতিনিধি। কথা বলেছেন অর্থনীতি, বাণিজ্য, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে। তার ৪৮ ঘণ্টা না যেতেই এই দুই দেশের সেনারা সীমান্তে পরস্পরের ওপর হামলে পড়েছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান একে অপরের সীমান্তচৌকি দখল ও ধ্বংস করার দাবি করেছে। বলা হচ্ছে, দুই পক্ষ মিলিয়ে আড়াই শ জনের মতো নিহত হয়েছে। ৯ অক্টোবর রাজধানী কাবুলসহ আফগানিস্তানের একাধিক লক্ষ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর ‘সন্ত্রাসবিরোধী’ হামলার খবরের প্রায় পরপরই ঘটে সীমান্তের এই বড় সংঘাত।

কয়েকটি সূত্রে বলা হয়েছে, আফগান মাটিতে পাকিস্তানের ৯ অক্টোবরের হামলায় নিহত হয়েছেন পাকিস্তানের নিষিদ্ধ কট্টরপন্থী সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান (টিটিপি) প্রধান মুফতি নূর ওয়ালি মেহসুদ। ২০১৮ সাল থেকে দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন মেহসুদ। অবশ্য কোনো পক্ষই মেহসুদের নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করা বা পাকিস্তানের হামলার বিষয়ে বিশদ জানায়নি। পাকিস্তান শুধু বলেছে, আফগানিস্তানকে টিটিপির সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

আফগানিস্তানে টিটিপির নেতা ও কথিত ঘাঁটির ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর হামলার দুদিন পরই সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংঘাতে জড়িয়েছে দুই প্রতিবেশী। আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের বাহিনী প্রতিশোধ নিতে সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে পাকিস্তানি সেনা অবস্থানে হামলা করে। আবার তার জবাব দিতে পাকিস্তানও আফগান অবস্থানে হামলা চালায়। পরমাণু শক্তিধর পাকিস্তান বলেছে, তারা যে শত্রুকে পাল্টা আঘাত হানার সক্ষমতা রাখে, তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আফগানপক্ষও জানিয়ে দিয়েছে, হামলা হলে তারা ছেড়ে কথা বলবে না। কাবুল সরকার শনিবারের সংঘাতের পর বলেছিল, ‘বন্ধু সৌদি আরব ও কাতারের পরামর্শে’ সংঘাতে বিরতি দিয়েছে তারা। জানা গেছে, এতে যুক্ত হয়েছিল ইরানও। কিন্তু সোমবারের ওই সমঝোতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গতকাল বুধবার পর্যন্ত একাধিকবার দ্বৈরথে জড়িয়েছে দুই পক্ষ।

কাবুল ও নয়াদিল্লির মধ্যে সাম্প্রতিক সম্পর্ক উন্নয়নের তৎপরতা দৃশ্যত পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাতে আরেকটি মাত্রা যুক্ত করেছে। আফগানিস্তানের সঙ্গে সমস্যা কয়েক বছর ধরেই চললেও পাকিস্তানের জন্য বাড়তি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে তার চিরবৈরী প্রতিবেশী ভারতের দিক থেকে কাবুলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের আগ্রহ। ভারত এখনো আফগানিস্তানের কট্টর ইসলামপন্থী তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। সারা দুনিয়ায় একমাত্র পুতিনের রাশিয়াই তা করেছে। এ সপ্তাহেই আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে নয়াদিল্লি। কাবুলে পুরো মাত্রায় দূতাবাস খুলতেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে ভারত। কেউ কেউ মনে করছেন, ভারতে মুত্তাকিকে যেভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে, তা-ও সম্ভবত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সীমান্তে সংঘাতের মাত্রা এরকম পর্যায়ে নিতে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু খোদ পাকিস্তানি পর্যবেক্ষকেরাই বলেছেন, সার্বিক বিবেচনায় আফগানিস্তানের সঙ্গে খিটিমিটিকে আর বাড়তে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে চলতি সীমান্ত সংঘাতকে বিনা মেঘে বজ্রপাত গোছের কিছু বলা যাবে না। মাত্রাটাই যা চড়া। তা বাদ দিলে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা এবং বিক্ষিপ্ত পাল্টাপাল্টি হামলা কিছুদিন ধরেই চলছিল। মূল কারণ টিটিপির তৎপরতা নিয়ে বিরোধ। বছরখানেক আগে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পাল্টাপাল্টি হামলা হয়েছিল। আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পাকিস্তানের ভেতরে একাধিক স্থানে হামলার ঘোষণা দেয় ২৮ ডিসেম্বর। তারা দাবি করে, এটি ছিল পাকিস্তানের আগের বিমান হামলারই জবাব। পাকিস্তানের ভেতরে সম্প্রতি টিটিপির হামলার সংখ্যা ও মাত্রা বেড়ে চলছিল। উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছিল সেনা হতাহতের সংখ্যাও। এ রকম পরিস্থিতিতে পাকিস্তান বড় ‘কিছু একটা করার’ তাগিদ বোধ করছিল। গত শনিবারের বিস্ফোরণ এই পরিস্থিতিরই অনিবার্য ধারাবাহিকতা।

ইতিহাসের বিচিত্র খেলা হচ্ছে, এই আফগান তালেবানকেই মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইতে জোরদার সমর্থন দিয়েছিল পাকিস্তান। মনে করা হয়, পাকিস্তানের প্রভাবশালী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-ই অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তালেবানকে গড়ে তুলেছে। তাদের লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানে পাকিস্তানের প্রভাব ধরে রাখা। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালেবানের প্রথম সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া সারা বিশ্বের তিনটি দেশের মধ্যে একটি ছিল পাকিস্তান। মার্কিন বাহিনীর আলোচিত বিদায়ের পর ২০২১ সালের আগস্টে তালেবান আবার কাবুল দখল করলে পাকিস্তান উচ্ছ্বাস গোপন করেনি। কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই তালেবানই তাদের জন্য বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তালেবান নতুন করে ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে পাকিস্তানের ভেতরে জঙ্গি হামলা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। সীমান্ত ও শরণার্থী নিয়ে বিরোধ অস্বস্তির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।

পাকিস্তানি তালেবান বা টিটিপি পাকিস্তানের বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার বদলে প্রতিবেশী আফগানিস্তানের মতো ইসলামি শাসন চালু করতে চায়। আদর্শিক মিলসহ নানা কারণে টিটিপিকে দমনে আফগান সরকার তেমন উৎসাহ দেখায় না। পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, কাবুলের তালেবান সরকারের আশঙ্কা, টিটিপির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিলে তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে।

২ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত নিয়ে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ আছে। সন্ত্রাস ও চোরাচালান ঠেকানোর লক্ষ্যে পাকিস্তান বছর কয়েক আগে এ সীমান্তে বেড়া তৈরির কাজ হাতে নেয়, যা এখনো শেষ হয়নি। আফগান সরকার এখনো ‘ডুরান্ড লাইন’ নামে পরিচিত এ সীমান্তকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমের কিছু অংশকে নিজেদের ভূখণ্ড বলেও দাবি করে। ফলে এই বেড়া নির্মাণ নিয়ে আফগানিস্তানের আপত্তি আছে।

কিছুদিন আগে পাকিস্তান বেশ কয়েক লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিলে দুই দেশের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে যায়। পাকিস্তান নিজের বেহাল অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে আর শরণার্থীর বোঝা টানতে রাজি নয়। মাতৃভূমির ঘরবাড়ি, সহায়সম্পদ হারানো আফগানরা হঠাৎ দেশে ফিরতে বাধ্য হওয়ার মুখোমুখি হয়ে বিচলিত। তালেবান কর্তৃপক্ষও বিষয়টি সহজভাবে নেয়নি।

তবে আপাতত পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কে তিক্ততার কেন্দ্রে রয়েছে টিটিপির তৎপরতা। বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, আফগান সরকার তাদের ভূখণ্ডে টিটিপির অস্তিত্ব স্বীকার করে কিছু ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত এ দ্বন্দ্ব মিটবে না। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, সামরিক সংঘাত এর কোনো সমাধান নয়। কূটনীতি তথা আলোচনাই হতে হবে মূল উপায়।

দুই সেনাবাহিনীর প্রথাগত যুদ্ধ এক, আর পর্বতসংকুল দুর্গম ভূখণ্ডে জঙ্গিগোষ্ঠীর গেরিলা কায়দার লড়াই সম্পূর্ণ আরেক বিষয়। এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষের মদদ বা হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে করতে পারে আরও জটিল। কাহিল অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কোন্দলে জেরবার পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক কোনো পক্ষই আফগানিস্তানের সরকারি বাহিনীর সঙ্গেও দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের পক্ষে নয়। আবার বিশ্ব থেকে এখনো অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, নানাবিধ অবরোধের চাপে ক্লিষ্ট তালেবানশাসিত আফগানিস্তানের জন্যও যুদ্ধ সর্বনাশ ডেকে আনবে।

দুই পক্ষের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো উত্তেজনা হ্রাস ও বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে। আফগানিস্তানের ওপর ইদানীং চীনের প্রভাব যথেষ্ট, যারা কিনা আবার পাকিস্তানের পুরোনো, পরীক্ষিত মিত্র। আঞ্চলিক কৌশলগত স্বার্থ ও আগ্রহ থাকা ভারতও যে এ তালিকায় থাকবে, তা বলাই বাহুল্য।

রাশিয়ার রাজধানীতে আফগানিস্তান-বিষয়ক ‘মস্কো ফরম্যাট সংলাপ’ হয়েছে মাত্র কদিন আগে, ৭ অক্টোবর। হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের দুই বিশেষ প্রতিনিধি। কথা বলেছেন অর্থনীতি, বাণিজ্য, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে। তার ৪৮ ঘণ্টা না যেতেই এই দুই দেশের সেনারা সীমান্তে পরস্পরের ওপর হামলে পড়েছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান একে অপরের সীমান্তচৌকি দখল ও ধ্বংস করার দাবি করেছে। বলা হচ্ছে, দুই পক্ষ মিলিয়ে আড়াই শ জনের মতো নিহত হয়েছে। ৯ অক্টোবর রাজধানী কাবুলসহ আফগানিস্তানের একাধিক লক্ষ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর ‘সন্ত্রাসবিরোধী’ হামলার খবরের প্রায় পরপরই ঘটে সীমান্তের এই বড় সংঘাত।

কয়েকটি সূত্রে বলা হয়েছে, আফগান মাটিতে পাকিস্তানের ৯ অক্টোবরের হামলায় নিহত হয়েছেন পাকিস্তানের নিষিদ্ধ কট্টরপন্থী সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান (টিটিপি) প্রধান মুফতি নূর ওয়ালি মেহসুদ। ২০১৮ সাল থেকে দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন মেহসুদ। অবশ্য কোনো পক্ষই মেহসুদের নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করা বা পাকিস্তানের হামলার বিষয়ে বিশদ জানায়নি। পাকিস্তান শুধু বলেছে, আফগানিস্তানকে টিটিপির সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

আফগানিস্তানে টিটিপির নেতা ও কথিত ঘাঁটির ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর হামলার দুদিন পরই সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংঘাতে জড়িয়েছে দুই প্রতিবেশী। আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের বাহিনী প্রতিশোধ নিতে সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে পাকিস্তানি সেনা অবস্থানে হামলা করে। আবার তার জবাব দিতে পাকিস্তানও আফগান অবস্থানে হামলা চালায়। পরমাণু শক্তিধর পাকিস্তান বলেছে, তারা যে শত্রুকে পাল্টা আঘাত হানার সক্ষমতা রাখে, তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আফগানপক্ষও জানিয়ে দিয়েছে, হামলা হলে তারা ছেড়ে কথা বলবে না। কাবুল সরকার শনিবারের সংঘাতের পর বলেছিল, ‘বন্ধু সৌদি আরব ও কাতারের পরামর্শে’ সংঘাতে বিরতি দিয়েছে তারা। জানা গেছে, এতে যুক্ত হয়েছিল ইরানও। কিন্তু সোমবারের ওই সমঝোতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গতকাল বুধবার পর্যন্ত একাধিকবার দ্বৈরথে জড়িয়েছে দুই পক্ষ।

কাবুল ও নয়াদিল্লির মধ্যে সাম্প্রতিক সম্পর্ক উন্নয়নের তৎপরতা দৃশ্যত পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাতে আরেকটি মাত্রা যুক্ত করেছে। আফগানিস্তানের সঙ্গে সমস্যা কয়েক বছর ধরেই চললেও পাকিস্তানের জন্য বাড়তি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে তার চিরবৈরী প্রতিবেশী ভারতের দিক থেকে কাবুলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের আগ্রহ। ভারত এখনো আফগানিস্তানের কট্টর ইসলামপন্থী তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। সারা দুনিয়ায় একমাত্র পুতিনের রাশিয়াই তা করেছে। এ সপ্তাহেই আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে নয়াদিল্লি। কাবুলে পুরো মাত্রায় দূতাবাস খুলতেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে ভারত। কেউ কেউ মনে করছেন, ভারতে মুত্তাকিকে যেভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে, তা-ও সম্ভবত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সীমান্তে সংঘাতের মাত্রা এরকম পর্যায়ে নিতে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু খোদ পাকিস্তানি পর্যবেক্ষকেরাই বলেছেন, সার্বিক বিবেচনায় আফগানিস্তানের সঙ্গে খিটিমিটিকে আর বাড়তে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে চলতি সীমান্ত সংঘাতকে বিনা মেঘে বজ্রপাত গোছের কিছু বলা যাবে না। মাত্রাটাই যা চড়া। তা বাদ দিলে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা এবং বিক্ষিপ্ত পাল্টাপাল্টি হামলা কিছুদিন ধরেই চলছিল। মূল কারণ টিটিপির তৎপরতা নিয়ে বিরোধ। বছরখানেক আগে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পাল্টাপাল্টি হামলা হয়েছিল। আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পাকিস্তানের ভেতরে একাধিক স্থানে হামলার ঘোষণা দেয় ২৮ ডিসেম্বর। তারা দাবি করে, এটি ছিল পাকিস্তানের আগের বিমান হামলারই জবাব। পাকিস্তানের ভেতরে সম্প্রতি টিটিপির হামলার সংখ্যা ও মাত্রা বেড়ে চলছিল। উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছিল সেনা হতাহতের সংখ্যাও। এ রকম পরিস্থিতিতে পাকিস্তান বড় ‘কিছু একটা করার’ তাগিদ বোধ করছিল। গত শনিবারের বিস্ফোরণ এই পরিস্থিতিরই অনিবার্য ধারাবাহিকতা।

ইতিহাসের বিচিত্র খেলা হচ্ছে, এই আফগান তালেবানকেই মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইতে জোরদার সমর্থন দিয়েছিল পাকিস্তান। মনে করা হয়, পাকিস্তানের প্রভাবশালী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-ই অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তালেবানকে গড়ে তুলেছে। তাদের লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানে পাকিস্তানের প্রভাব ধরে রাখা। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালেবানের প্রথম সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া সারা বিশ্বের তিনটি দেশের মধ্যে একটি ছিল পাকিস্তান। মার্কিন বাহিনীর আলোচিত বিদায়ের পর ২০২১ সালের আগস্টে তালেবান আবার কাবুল দখল করলে পাকিস্তান উচ্ছ্বাস গোপন করেনি। কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই তালেবানই তাদের জন্য বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তালেবান নতুন করে ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে পাকিস্তানের ভেতরে জঙ্গি হামলা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। সীমান্ত ও শরণার্থী নিয়ে বিরোধ অস্বস্তির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।

পাকিস্তানি তালেবান বা টিটিপি পাকিস্তানের বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার বদলে প্রতিবেশী আফগানিস্তানের মতো ইসলামি শাসন চালু করতে চায়। আদর্শিক মিলসহ নানা কারণে টিটিপিকে দমনে আফগান সরকার তেমন উৎসাহ দেখায় না। পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, কাবুলের তালেবান সরকারের আশঙ্কা, টিটিপির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিলে তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে।

২ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত নিয়ে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ আছে। সন্ত্রাস ও চোরাচালান ঠেকানোর লক্ষ্যে পাকিস্তান বছর কয়েক আগে এ সীমান্তে বেড়া তৈরির কাজ হাতে নেয়, যা এখনো শেষ হয়নি। আফগান সরকার এখনো ‘ডুরান্ড লাইন’ নামে পরিচিত এ সীমান্তকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমের কিছু অংশকে নিজেদের ভূখণ্ড বলেও দাবি করে। ফলে এই বেড়া নির্মাণ নিয়ে আফগানিস্তানের আপত্তি আছে।

কিছুদিন আগে পাকিস্তান বেশ কয়েক লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিলে দুই দেশের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে যায়। পাকিস্তান নিজের বেহাল অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে আর শরণার্থীর বোঝা টানতে রাজি নয়। মাতৃভূমির ঘরবাড়ি, সহায়সম্পদ হারানো আফগানরা হঠাৎ দেশে ফিরতে বাধ্য হওয়ার মুখোমুখি হয়ে বিচলিত। তালেবান কর্তৃপক্ষও বিষয়টি সহজভাবে নেয়নি।

তবে আপাতত পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কে তিক্ততার কেন্দ্রে রয়েছে টিটিপির তৎপরতা। বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, আফগান সরকার তাদের ভূখণ্ডে টিটিপির অস্তিত্ব স্বীকার করে কিছু ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত এ দ্বন্দ্ব মিটবে না। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, সামরিক সংঘাত এর কোনো সমাধান নয়। কূটনীতি তথা আলোচনাই হতে হবে মূল উপায়।

দুই সেনাবাহিনীর প্রথাগত যুদ্ধ এক, আর পর্বতসংকুল দুর্গম ভূখণ্ডে জঙ্গিগোষ্ঠীর গেরিলা কায়দার লড়াই সম্পূর্ণ আরেক বিষয়। এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষের মদদ বা হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে করতে পারে আরও জটিল। কাহিল অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কোন্দলে জেরবার পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক কোনো পক্ষই আফগানিস্তানের সরকারি বাহিনীর সঙ্গেও দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের পক্ষে নয়। আবার বিশ্ব থেকে এখনো অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, নানাবিধ অবরোধের চাপে ক্লিষ্ট তালেবানশাসিত আফগানিস্তানের জন্যও যুদ্ধ সর্বনাশ ডেকে আনবে।

দুই পক্ষের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো উত্তেজনা হ্রাস ও বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে। আফগানিস্তানের ওপর ইদানীং চীনের প্রভাব যথেষ্ট, যারা কিনা আবার পাকিস্তানের পুরোনো, পরীক্ষিত মিত্র। আঞ্চলিক কৌশলগত স্বার্থ ও আগ্রহ থাকা ভারতও যে এ তালিকায় থাকবে, তা বলাই বাহুল্য।

আজও যারা এই তিন গোয়েন্দার পরিচয় জানে না, তাদের জন্য বলছি, ওপরের কথাগুলো আসলে কিশোর পাশার নয়, রকিব হাসানের। সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে জনপ্রিয় বইয়ের সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা তিনি। কিশোর, মুসা আর রবিন চরিত্র দিয়ে যিনি অসংখ্য রহস্যের সমাধান করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন সত্যিকারের...

৬ ঘণ্টা আগে

দেশের অনেক মানুষ সঞ্চয়পত্রের ওপর নির্ভর করে সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে চায়। এ কারণে সরকার পরিচালিত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে থাকে। যেখানে সরকারের দায়িত্ব নাগরিকের ভালো-মন্দ দেখভালের, সেখানে সরকারই সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার এত দিন সঞ্চয়পত্র...

৫ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশে চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পর নতুন ও পুরোনো মুখ, নয়া ও আদি বিতর্কিত চিন্তাভাবনা নিয়ে হাজির হচ্ছেন গণমাধ্যমে। এদের ভেতর অর্ধেকই তরুণ। এটা একটা লক্ষণীয় বিষয়। তরুণ চিন্তাবিদ হিসেবে গণমাধ্যমে হাজির হয়ে তাঁরা বক্তব্য রাখছেন। কোথাও কোথাও সৌজন্যবোধ হারাচ্ছেন, যুক্তিও ভালো করে...

৫ ঘণ্টা আগে

গুজব হলো কোনো ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ, যা জনমুখে রটিত হয়। কিন্তু যথার্থতা যাচাই-বাচাইবিহীন ঘটনা নানা দিকে ডাল-পালা ছড়ানো হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই এর যথার্থতা মেলে না। তাই এটি প্রায় ক্ষেত্রে অপতথ্যের বিস্তার ঘটায়। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গুজব এমন একটি বিবরণ, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনারও মাত্রা ছাড়িয়ে দেয়।

৫ ঘণ্টা আগে