হাসান আলী

জাতিসংঘ ১ অক্টোবরকে ১৯৯১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। প্রতিবছরই দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ‘সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা’। মানবাধিকার হলো জন্মসূত্রে মানুষ যেসব অধিকার লাভ করে। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের মুখবন্ধে লেখা হয়েছে, ‘মানুষ যাতে অত্যাচার ও উৎপীড়নের মুখে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না হয়, সে জন্য আইনের শাসন দ্বারা মানবাধিকার সংরক্ষণ করা অতি জরুরি।

ধারা ২৫(১) বলা হয়েছে, ‘খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজকল্যাণ কার্যাদির সুযোগ এবং এর সঙ্গে পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা জীবনযাপনে অনিবার্য কারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বেকার হলে নিরাপত্তার অধিকারসহ নিজের এবং নিজের পরিবারের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবন মানের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।’

পৃথিবীজুড়ে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দুই কোটি হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো বার্ধক্য মোকাবিলা করার নানান রকমের প্রস্তুতি নিয়েছে।

বাংলাদেশে প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩, পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন-২০২৩, বয়স্ক ভাতা, প্রবীণ নিবাস, বৃদ্ধাশ্রম, প্রবীণ হাসপাতাল ইত্যাদি করা হয়েছে। প্রবীণদের স্বস্তিদায়ক ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য আরও কিছু করার বাকি রয়েছে। বার্ধক্যের চ্যালেঞ্জ দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এবারের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্যের আলোকে কিছু কথা বলা খুবই জরুরি জরুরি বলে মনে করছি।

স্পেনের মাদ্রিদে ২০০২ সালে ১৫৯ দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রবীণবিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাগরিক হিসেবে প্রবীণেরা যাতে পূর্ণ অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে সমাজের সবক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণাগুলো গ্রহণ করেছে এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রবীণবিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একবিংশ শতাব্দীতে তিনটি অগ্রাধিকারমূলক নির্দেশক অনুসরণ করে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। এগুলো হলো ১. প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও উন্নয়ন। ২. প্রবীণ বয়সে স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি। ৩. প্রবীণদের জন্য সক্ষমতা ও সহায়তামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সম্মেলনে রাষ্ট্রগুলো ১৮ ক্ষেত্র এবং ২৩৯টি সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে সম্মত হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জীবনব্যাপী শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ বা অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে প্রবীণদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন সুযোগ, কর্মসূচি বা সহায়তা প্রদান করা। সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মানবাধিকার সনদগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে সব মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ভোগ নিশ্চিত করা।

কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর শ্রমবাজারে সক্রিয় থাকার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, যাতে শেষ জীবনে নির্ভরশীলতা বা কাজ থেকে ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। কোনো ধরনের বৈষম্য, বিশেষ করে জেন্ডারবৈষম্য ছাড়া ঋণের সুযোগ নিশ্চিত করে ছোট ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে উন্নয়নের মাধ্যমে প্রবীণদের আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। আর্থিক, অবকাঠামোগত সেবা খাত এবং খামার কৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে প্রবীণ কৃষকদের সক্ষমতা আরও জোরদার করা। অর্থনৈতিক সম্পর্কে অংশীদার ও নিয়ন্ত্রণের সমান অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রবীণ নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা। অভিবাসিত দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রবীণ অভিবাসীদের অঙ্গীভূত করা এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

প্রশ্ন হলো, গত ২০ বছরে উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রবীণের মানবাধিকার রক্ষায় কী ভূমিকা পালন করেছে? কার্যত তেমন কোনো ভূমিকা কিংবা উল্লেখযোগ্য কোনো চেষ্টা করেনি।

প্রবীণ জীবনকে দুর্বিষহ করার হাত থেকে রক্ষা করতে বরং নির্লিপ্ত থাকতে দেখা গেছে। অতিমারি করোনাকালে প্রবীণেরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু প্রবীণদের হয়েছে। চিকিৎসা, সেবা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসহ নানান বিষয়ে অসম্মান, অমর্যাদার শিকার হতে দেখা গেছে। সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়, নির্মাণ, তৈরি, সরবরাহ ইত্যাদিতে মনোযোগ গভীর থেকে আরও গভীর হচ্ছে। দেশে দেশে দমন-পীড়ন চালাতে কোনো ধরনের রাখঢাক নেই। প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আন্তর্জাতিক মহলের উদাসীনতা দৃশ্যমান। সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে গুটিকয়েক মানুষের হাতে। ফলে সামাজিক ভারসাম্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। উন্নত দেশগুলো চায় পুরো পৃথিবীর হর্তাকর্তা, দণ্ডমুণ্ডের মালিক হতে। সারা পৃথিবী আজ বৈষম্যের জালে আটকা পড়েছে। বৈষম্য বজায় রেখে মানবাধিকারের চর্চা করা প্রায় অসম্ভব একটা বিষয়। পৃথিবীর ওপর সব মানুষের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার আঞ্চলিকতা বা জাতিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য বিসর্জন দেওয়া যায় না। হাজার তরুণ প্রতিনিয়ত সাগর পাড়ি দিয়ে কিংবা জঙ্গল ডিঙিয়ে জীবনকে চরম ঝুঁকিপূর্ণ করে পিতা-মাতার চোখের পানি ঝরায়। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে সামরিক বা বেসামরিক লোকজন হতাহত হচ্ছে, যা তাদের প্রবীণ মা-বাবার ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-দুর্দশা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। খাদ্যনিরাপত্তার ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য করণীয় নির্ধারণে আমাদের নীরবতা ভাঙে না। প্রবীণের মানবাধিকার রক্ষায় প্রজন্মের ভূমিকা হলো গোটা পৃথিবীতে বিরাজমান অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্য, শোষণ, নিপীড়নকে চ্যালেঞ্জ জানানো।

লেখক: প্রবীণবিষয়ক লেখক, গবেষক ও সংগঠক

জাতিসংঘ ১ অক্টোবরকে ১৯৯১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। প্রতিবছরই দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ‘সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা’। মানবাধিকার হলো জন্মসূত্রে মানুষ যেসব অধিকার লাভ করে। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের মুখবন্ধে লেখা হয়েছে, ‘মানুষ যাতে অত্যাচার ও উৎপীড়নের মুখে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না হয়, সে জন্য আইনের শাসন দ্বারা মানবাধিকার সংরক্ষণ করা অতি জরুরি।

ধারা ২৫(১) বলা হয়েছে, ‘খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজকল্যাণ কার্যাদির সুযোগ এবং এর সঙ্গে পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা জীবনযাপনে অনিবার্য কারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বেকার হলে নিরাপত্তার অধিকারসহ নিজের এবং নিজের পরিবারের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবন মানের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।’

পৃথিবীজুড়ে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দুই কোটি হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো বার্ধক্য মোকাবিলা করার নানান রকমের প্রস্তুতি নিয়েছে।

বাংলাদেশে প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩, পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন-২০২৩, বয়স্ক ভাতা, প্রবীণ নিবাস, বৃদ্ধাশ্রম, প্রবীণ হাসপাতাল ইত্যাদি করা হয়েছে। প্রবীণদের স্বস্তিদায়ক ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য আরও কিছু করার বাকি রয়েছে। বার্ধক্যের চ্যালেঞ্জ দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এবারের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্যের আলোকে কিছু কথা বলা খুবই জরুরি জরুরি বলে মনে করছি।

স্পেনের মাদ্রিদে ২০০২ সালে ১৫৯ দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রবীণবিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাগরিক হিসেবে প্রবীণেরা যাতে পূর্ণ অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে সমাজের সবক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণাগুলো গ্রহণ করেছে এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রবীণবিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একবিংশ শতাব্দীতে তিনটি অগ্রাধিকারমূলক নির্দেশক অনুসরণ করে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। এগুলো হলো ১. প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও উন্নয়ন। ২. প্রবীণ বয়সে স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি। ৩. প্রবীণদের জন্য সক্ষমতা ও সহায়তামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সম্মেলনে রাষ্ট্রগুলো ১৮ ক্ষেত্র এবং ২৩৯টি সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে সম্মত হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জীবনব্যাপী শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ বা অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে প্রবীণদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন সুযোগ, কর্মসূচি বা সহায়তা প্রদান করা। সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মানবাধিকার সনদগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে সব মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ভোগ নিশ্চিত করা।

কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর শ্রমবাজারে সক্রিয় থাকার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, যাতে শেষ জীবনে নির্ভরশীলতা বা কাজ থেকে ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। কোনো ধরনের বৈষম্য, বিশেষ করে জেন্ডারবৈষম্য ছাড়া ঋণের সুযোগ নিশ্চিত করে ছোট ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে উন্নয়নের মাধ্যমে প্রবীণদের আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। আর্থিক, অবকাঠামোগত সেবা খাত এবং খামার কৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে প্রবীণ কৃষকদের সক্ষমতা আরও জোরদার করা। অর্থনৈতিক সম্পর্কে অংশীদার ও নিয়ন্ত্রণের সমান অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রবীণ নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা। অভিবাসিত দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রবীণ অভিবাসীদের অঙ্গীভূত করা এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

প্রশ্ন হলো, গত ২০ বছরে উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রবীণের মানবাধিকার রক্ষায় কী ভূমিকা পালন করেছে? কার্যত তেমন কোনো ভূমিকা কিংবা উল্লেখযোগ্য কোনো চেষ্টা করেনি।

প্রবীণ জীবনকে দুর্বিষহ করার হাত থেকে রক্ষা করতে বরং নির্লিপ্ত থাকতে দেখা গেছে। অতিমারি করোনাকালে প্রবীণেরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু প্রবীণদের হয়েছে। চিকিৎসা, সেবা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসহ নানান বিষয়ে অসম্মান, অমর্যাদার শিকার হতে দেখা গেছে। সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়, নির্মাণ, তৈরি, সরবরাহ ইত্যাদিতে মনোযোগ গভীর থেকে আরও গভীর হচ্ছে। দেশে দেশে দমন-পীড়ন চালাতে কোনো ধরনের রাখঢাক নেই। প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আন্তর্জাতিক মহলের উদাসীনতা দৃশ্যমান। সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে গুটিকয়েক মানুষের হাতে। ফলে সামাজিক ভারসাম্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। উন্নত দেশগুলো চায় পুরো পৃথিবীর হর্তাকর্তা, দণ্ডমুণ্ডের মালিক হতে। সারা পৃথিবী আজ বৈষম্যের জালে আটকা পড়েছে। বৈষম্য বজায় রেখে মানবাধিকারের চর্চা করা প্রায় অসম্ভব একটা বিষয়। পৃথিবীর ওপর সব মানুষের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার আঞ্চলিকতা বা জাতিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য বিসর্জন দেওয়া যায় না। হাজার তরুণ প্রতিনিয়ত সাগর পাড়ি দিয়ে কিংবা জঙ্গল ডিঙিয়ে জীবনকে চরম ঝুঁকিপূর্ণ করে পিতা-মাতার চোখের পানি ঝরায়। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে সামরিক বা বেসামরিক লোকজন হতাহত হচ্ছে, যা তাদের প্রবীণ মা-বাবার ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-দুর্দশা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। খাদ্যনিরাপত্তার ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য করণীয় নির্ধারণে আমাদের নীরবতা ভাঙে না। প্রবীণের মানবাধিকার রক্ষায় প্রজন্মের ভূমিকা হলো গোটা পৃথিবীতে বিরাজমান অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্য, শোষণ, নিপীড়নকে চ্যালেঞ্জ জানানো।

লেখক: প্রবীণবিষয়ক লেখক, গবেষক ও সংগঠক

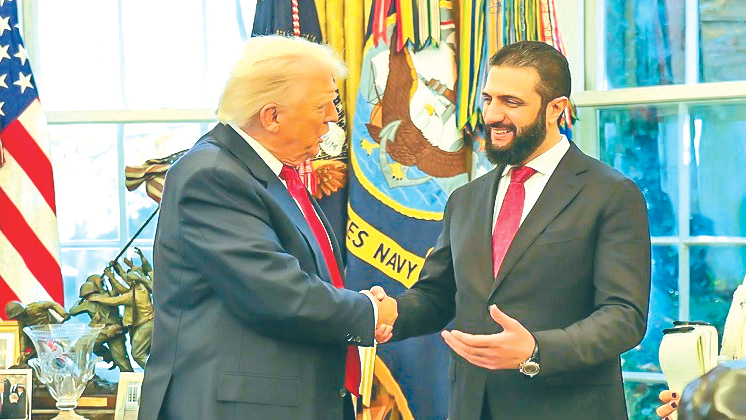

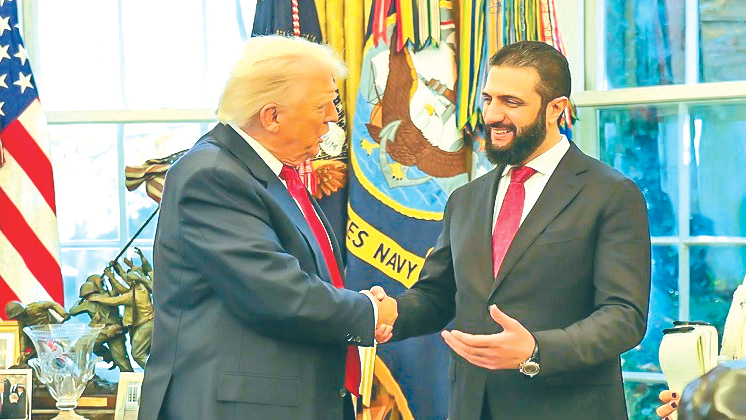

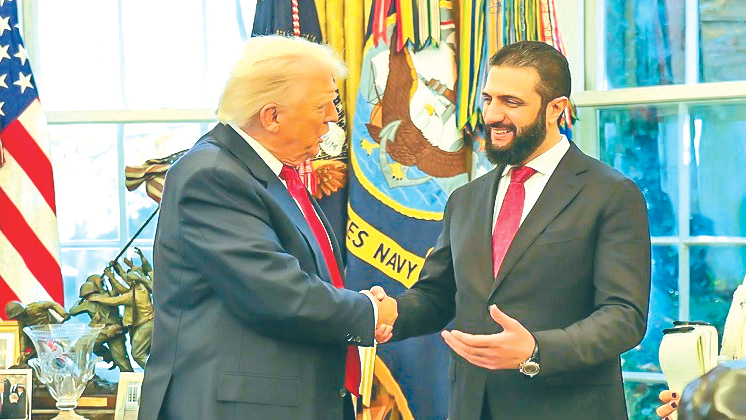

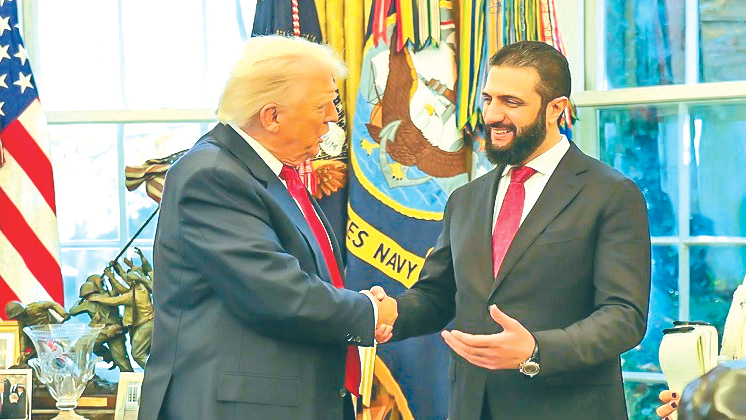

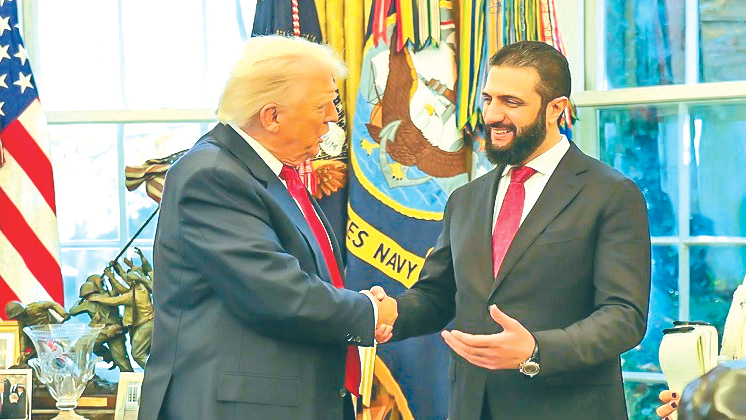

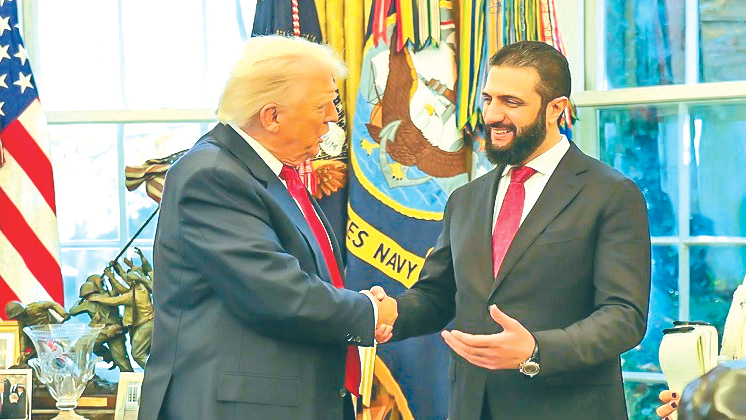

ঘটনাগুলোর বৈপরীত্য তুলে ধরার জন্য উদাহরণের অভাব হবে না। মাত্র দুটি ঘটনা বলা যাক—ট্রাম্পের পূর্বসূরি এক প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, বিশ্বে আছে তিন ‘অশুভ শক্তির এক অক্ষ’, যার অন্যতম সদস্য সিরিয়া। বাকি দুটি—ইরান ও উত্তর কোরিয়া। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ওয়াশিংটন সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার মাথার দাম

৯ ঘণ্টা আগে

পৃথিবীতে কট্টর-ডানপন্থার উত্থানের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে পরিচয়বাদের রাজনীতি। এদিকে নরেন্দ্র মোদির ভারতে ‘হিন্দু খাতরে ম্যাঁ হেঁ’, ওদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার হাভিয়ের মিলেই থেকে নেদারল্যান্ডসের গিয়ার্ত ওয়াইল্ডার্স, ইতালির জর্জিয়া মেলোনি, জার্মানির এলিস ওয়েডেলের কণ্ঠেও একই জিগির—অভিবাসী

১০ ঘণ্টা আগে

মার্কিন সিনেটে ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জন্য সহায়তা তহবিল পাসের শুনানিতে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু যুবক হাতে ‘লাল রক্তের প্রতীক’ ধারণ করে শান্তভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। সেই দৃশ্য যেন নিঃশব্দে ঘোষণা করছিল যে বছরের পর বছর ধরে লুকিয়ে রাখা

১০ ঘণ্টা আগে

সম্পাদকীয়র শিরোনাম দেখে পাঠক ভাবতে পারেন—এ আবার কেমন নামের দল, কেমন খেলাই বা খেলে! আসলে এটি এক দলের দখল এবং আরেক দলের উচ্ছেদের খেলা। হ্যাঁ, খেলাই বটে। তা বোঝা যায় ১০ নভেম্বর আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত ‘উচ্ছেদের পর ফের দখল’ শিরোনামের খবরটি পড়লে।

১০ ঘণ্টা আগেট্রাম্প-আল শারা বৈঠক

সুমন কায়সার

ঘটনাগুলোর বৈপরীত্য তুলে ধরার জন্য উদাহরণের অভাব হবে না। মাত্র দুটি ঘটনা বলা যাক—ট্রাম্পের পূর্বসূরি এক প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, বিশ্বে আছে তিন ‘অশুভ শক্তির এক অক্ষ’, যার অন্যতম সদস্য সিরিয়া। বাকি দুটি—ইরান ও উত্তর কোরিয়া। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ওয়াশিংটন সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার মাথার দাম ঘোষণা করেছিল ১০ মিলিয়ন ডলার। বছরখানেকের মাথায়ই সেই সাবেক জঙ্গিনেতাকে দেখা গেল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্মানিত অতিথি হিসেবে হোয়াইট হাউসে। দুজনের হাস্যোজ্জ্বল খোশগল্পের ছবি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়েছে বিস্ময়। সিরিয়া নাকি এখন হবে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন মধ্যপ্রাচ্য গড়ার সহযোগী।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার মধ্যে হোয়াইট হাউসের বৈঠক নিঃসন্দেহে গত কয়েক দশকের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতিতে সবচেয়ে চমকপ্রদ পরিবর্তনগুলোর মধ্যে একটি।

মাত্র এক বছর আগেও আল-শারা পরিচিত ছিলেন একজন ‘আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী’ হিসেবে। একসময় তিনি আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত সশস্ত্র কট্টর ইসলামপন্থী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরাকে যুদ্ধ করেছেন। এমনকি একসময় মার্কিন বাহিনীর হাতে বন্দীও ছিলেন। এখন আল-শারা মার্কিন-সমর্থিত সিরীয় সরকারের প্রধান। ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্টতই মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য পুনর্গঠন করতে পারে, এমন এক প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য অংশীদারের ভূমিকায় দেখছে তাঁকে।

দৃশ্যপটে এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ওয়াশিংটনের অগ্রাধিকারের পুনর্বিন্যাস। ট্রাম্প প্রশাসন যাকে বর্ণনা করেছে নতুন শান্তির রূপরেখা হিসেবে। সিরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা এবং আইএসবিরোধী জোটের ৯০তম সদস্য হিসেবে দেশটির অন্তর্ভুক্তির তাৎপর্য বহুবিধ। এটি কেবল যুক্তরাষ্ট্রের চরমপন্থীদের হুমকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যকেই বোঝায় না, বরং দীর্ঘদিন ধরে বৈরী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত সিরিয়ার প্রতি ‘বাস্তবমুখী’ প্রচেষ্টারও ইঙ্গিত দেয়।

বাশার আল-আসাদের সরকারশাসিত সিরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র দেখত সন্ত্রাসবাদ দমন আর নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে। সিরিয়া তাদের কাছে ছিল ইরানি ছায়াযুদ্ধ ও স্বদেশে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের চক্রে আটকা পড়া একটি দেশ। মার্কিনসহ পশ্চিমা টানা নিষেধাজ্ঞা সিরিয়াকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এটি গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠন প্রচেষ্টাকেও এগোতে দেয়নি।

‘গ্রেট’, ‘গ্রেটনেস’ (মোটাদাগের মহান, মহত্ত্ব) কথাগুলো খুব পছন্দের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। যার সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যবহার হয়েছে/হচ্ছে ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’ (MAGA) প্রচারণায়। সিরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ইঙ্গিতেও কথাটাকে ব্যবহার করেছেন তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের লক্ষ্য ‘সিরিয়াকে মহান হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া’। তবে এটি একই সঙ্গে কিন্তু ‘বাস্তববাদী’ রাজনীতির মাপা পদক্ষেপ আর বড় রাজনৈতিক বাজিও । মার্কিন প্রশাসনের যুক্তি, বাদ দেওয়া নয়, অন্তর্ভুক্তিই স্থিতিশীলতার নিশ্চিত পথ। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছেন, এক দশক ধরে চলে আসা অচলাবস্থার অবসান ঘটাতেই নীতির এই পরিবর্তন।

ট্রাম্পের এ নীতির বিরোধীরা এর মধ্যে নৈতিকতার স্খলন দেখছেন। তাঁদের মতে, যুদ্ধাপরাধে জড়িত বলে অভিযোগ ওঠা হায়াত তাহরির আল-শামের নেতাকে ‘পুনর্বাসিত করা’ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করবে। অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীকে জবাবদিহির পরিবর্তে শক্তির জোরে দায় থেকে অব্যাহতি পেতে উৎসাহিত করবে এটি। ট্রাম্প সাফাই গেয়ে হোয়াইট হাউসে আল-শারাকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ‘আমাদের সবারই কঠিন অতীত ছিল’।

এদিকে দামেস্ক-ওয়াশিংটন সম্পর্কে শীতলতার অবসানের বিষয়টিই পত্রপত্রিকার শিরোনাম এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও বড় পরিবর্তনটি হয়তো ঘটবে ইসরায়েল-সিরিয়া সম্পর্কে। আল-শারা ইতিমধ্যেই জোর দিয়ে বলেছেন, সিরিয়া ‘ইসরায়েলের জন্য হুমকি হবে না। আন্তসীমান্ত বৈরিতা বন্ধ করার জন্য একটি নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর এ অবস্থান বজায় থাকলে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে অস্থির সীমান্তগুলোর একটির আবহ হয়তো আমূল বদলে যাবে।

দশকের পর দশক ধরে সীমান্তবর্তী গোলান মালভূমি ইসরায়েল আর সিরিয়ার মধ্যে বিরোধের প্রতীক। এ অঞ্চলে নিত্যই ঘটে চলে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ। বাশার আল-আসাদের আমলে দামেস্ক গোলান মালভূমিতে ইসরায়েলের প্রতি ‘প্রতিরোধের’ বুলি নিষ্ঠার সঙ্গে আওড়ে গেছে। অন্যদিকে ইসরায়েল নিয়মিতভাবে সিরিয়ার ভূমিতে ইরান এবং তাদের সমর্থিত হিজবুল্লাহর অবস্থানগুলোতে আঘাত চালিয়ে গেছে। আসাদ শাসনের অবসান ঘটেছে। ইরানের প্রভাবও লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থায় (মার্কিন মধ্যস্থতায়) সিরিয়া ও ইসরায়েল উভয়ই হয়তো সহাবস্থানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে।

ইসরায়েল বরাবরই সিরিয়ার ভালোমন্দ যেকোনো তৎপরতা বা কথাবার্তা সন্দেহের চোখে দেখে। তবে দেশটির কর্মকর্তারা আল-শারার কথায় সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানালেও একেবারে উড়িয়ে দেননি। নেসেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য বলেছেন, সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে আল-শারার প্রস্তাব ‘খতিয়ে দেখা যেতে পারে’। ইসরায়েল দক্ষিণ সিরিয়া থেকে ইরানি সেনা অপসারণকে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে দেখে। এত দিন অকল্পনীয় মনে হলেও এ শর্তটি পূরণে প্রস্তুত বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে সিরিয়ার নতুন নেতৃত্ব।

এটা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট যে সিরিয়া-ইসরায়েল সম্পর্কের উন্নয়ন ট্রাম্প প্রশাসনের বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য নীতির অন্যতম ভিত্তি। সিরিয়াকে ‘আব্রাহাম চুক্তি’ স্বাক্ষরে রাজি করানোর পথে একে একটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে ওয়াশিংটন। এ ভাবনার সমর্থকদের যুক্তি দুটি—প্রথমত, ইসরায়েলের আঞ্চলিক নিরাপত্তাগত অর্জন নিশ্চিত করা এবং দ্বিতীয়ত, ফোরাত নদীর পশ্চিমে ইরানের প্রভাবের যা অবশিষ্ট আছে, তা বিলীন করা। একজন জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন, ‘একটি স্থিতিশীল, ইসরায়েল-বান্ধব সিরিয়ার চেয়ে ভালো সন্ত্রাসবাদবিরোধী কৌশল কমই পাওয়া যাবে।’

কোনো কোনো পর্যবেক্ষক বলেছেন, সিরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা স্থগিত হওয়ার ফলে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের পথও খুলে গেছে। জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মিসরের কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যেই সিরিয়ার ধসে পড়া অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দেশটির জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। সেখানে সীমিত বিনিয়োগও আর্থসামাজিক দৃশ্যপট অনেকটাই বদলে দিতে পারে। সিরিয়া সীমান্তে শান্তি ফিরলে বেঁচে যাবে ইসরায়েলও। উত্তর সীমান্ত শান্ত হলে দেশটির একটা বড় ধরনের উদ্বেগ দূর হবে। গোলান করিডরের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য রুট সম্প্রসারণ করাও সম্ভব হবে তাদের জন্য। এই সম্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যেই ইসরায়েলি এবং জর্ডানি পরিবহনবিষয়ক কর্মকর্তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করেছেন।

অনেকেই অবশ্য এখনই খুব আশাবাদী হতে চাইছেন না। সিরিয়ার আলাবি সম্প্রদায়ের বেসামরিক লোকজনের ওপর চালানো হত্যাকাণ্ড আর দ্রুজ মিলিশিয়া ও সুন্নি যোদ্ধাদের মধ্যে সংঘাত নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর আল-শারার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছে। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, নতুন সিরিয়া এখন পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বমুখর এক রণক্ষেত্র। আল-শারা তাঁর বিপ্লবী বৈধতাকে প্রশাসনিক কর্তৃত্বে কতটা রূপান্তর করতে পারবেন, তার ওপরই নির্ভর করছে নতুন সিরিয়ার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।

ঘটনাগুলোর বৈপরীত্য তুলে ধরার জন্য উদাহরণের অভাব হবে না। মাত্র দুটি ঘটনা বলা যাক—ট্রাম্পের পূর্বসূরি এক প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, বিশ্বে আছে তিন ‘অশুভ শক্তির এক অক্ষ’, যার অন্যতম সদস্য সিরিয়া। বাকি দুটি—ইরান ও উত্তর কোরিয়া। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ওয়াশিংটন সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার মাথার দাম ঘোষণা করেছিল ১০ মিলিয়ন ডলার। বছরখানেকের মাথায়ই সেই সাবেক জঙ্গিনেতাকে দেখা গেল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্মানিত অতিথি হিসেবে হোয়াইট হাউসে। দুজনের হাস্যোজ্জ্বল খোশগল্পের ছবি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়েছে বিস্ময়। সিরিয়া নাকি এখন হবে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন মধ্যপ্রাচ্য গড়ার সহযোগী।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার মধ্যে হোয়াইট হাউসের বৈঠক নিঃসন্দেহে গত কয়েক দশকের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতিতে সবচেয়ে চমকপ্রদ পরিবর্তনগুলোর মধ্যে একটি।

মাত্র এক বছর আগেও আল-শারা পরিচিত ছিলেন একজন ‘আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী’ হিসেবে। একসময় তিনি আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত সশস্ত্র কট্টর ইসলামপন্থী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরাকে যুদ্ধ করেছেন। এমনকি একসময় মার্কিন বাহিনীর হাতে বন্দীও ছিলেন। এখন আল-শারা মার্কিন-সমর্থিত সিরীয় সরকারের প্রধান। ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্টতই মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য পুনর্গঠন করতে পারে, এমন এক প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য অংশীদারের ভূমিকায় দেখছে তাঁকে।

দৃশ্যপটে এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ওয়াশিংটনের অগ্রাধিকারের পুনর্বিন্যাস। ট্রাম্প প্রশাসন যাকে বর্ণনা করেছে নতুন শান্তির রূপরেখা হিসেবে। সিরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা এবং আইএসবিরোধী জোটের ৯০তম সদস্য হিসেবে দেশটির অন্তর্ভুক্তির তাৎপর্য বহুবিধ। এটি কেবল যুক্তরাষ্ট্রের চরমপন্থীদের হুমকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যকেই বোঝায় না, বরং দীর্ঘদিন ধরে বৈরী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত সিরিয়ার প্রতি ‘বাস্তবমুখী’ প্রচেষ্টারও ইঙ্গিত দেয়।

বাশার আল-আসাদের সরকারশাসিত সিরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র দেখত সন্ত্রাসবাদ দমন আর নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে। সিরিয়া তাদের কাছে ছিল ইরানি ছায়াযুদ্ধ ও স্বদেশে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের চক্রে আটকা পড়া একটি দেশ। মার্কিনসহ পশ্চিমা টানা নিষেধাজ্ঞা সিরিয়াকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এটি গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠন প্রচেষ্টাকেও এগোতে দেয়নি।

‘গ্রেট’, ‘গ্রেটনেস’ (মোটাদাগের মহান, মহত্ত্ব) কথাগুলো খুব পছন্দের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। যার সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যবহার হয়েছে/হচ্ছে ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’ (MAGA) প্রচারণায়। সিরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ইঙ্গিতেও কথাটাকে ব্যবহার করেছেন তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের লক্ষ্য ‘সিরিয়াকে মহান হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া’। তবে এটি একই সঙ্গে কিন্তু ‘বাস্তববাদী’ রাজনীতির মাপা পদক্ষেপ আর বড় রাজনৈতিক বাজিও । মার্কিন প্রশাসনের যুক্তি, বাদ দেওয়া নয়, অন্তর্ভুক্তিই স্থিতিশীলতার নিশ্চিত পথ। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছেন, এক দশক ধরে চলে আসা অচলাবস্থার অবসান ঘটাতেই নীতির এই পরিবর্তন।

ট্রাম্পের এ নীতির বিরোধীরা এর মধ্যে নৈতিকতার স্খলন দেখছেন। তাঁদের মতে, যুদ্ধাপরাধে জড়িত বলে অভিযোগ ওঠা হায়াত তাহরির আল-শামের নেতাকে ‘পুনর্বাসিত করা’ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করবে। অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীকে জবাবদিহির পরিবর্তে শক্তির জোরে দায় থেকে অব্যাহতি পেতে উৎসাহিত করবে এটি। ট্রাম্প সাফাই গেয়ে হোয়াইট হাউসে আল-শারাকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ‘আমাদের সবারই কঠিন অতীত ছিল’।

এদিকে দামেস্ক-ওয়াশিংটন সম্পর্কে শীতলতার অবসানের বিষয়টিই পত্রপত্রিকার শিরোনাম এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও বড় পরিবর্তনটি হয়তো ঘটবে ইসরায়েল-সিরিয়া সম্পর্কে। আল-শারা ইতিমধ্যেই জোর দিয়ে বলেছেন, সিরিয়া ‘ইসরায়েলের জন্য হুমকি হবে না। আন্তসীমান্ত বৈরিতা বন্ধ করার জন্য একটি নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর এ অবস্থান বজায় থাকলে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে অস্থির সীমান্তগুলোর একটির আবহ হয়তো আমূল বদলে যাবে।

দশকের পর দশক ধরে সীমান্তবর্তী গোলান মালভূমি ইসরায়েল আর সিরিয়ার মধ্যে বিরোধের প্রতীক। এ অঞ্চলে নিত্যই ঘটে চলে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ। বাশার আল-আসাদের আমলে দামেস্ক গোলান মালভূমিতে ইসরায়েলের প্রতি ‘প্রতিরোধের’ বুলি নিষ্ঠার সঙ্গে আওড়ে গেছে। অন্যদিকে ইসরায়েল নিয়মিতভাবে সিরিয়ার ভূমিতে ইরান এবং তাদের সমর্থিত হিজবুল্লাহর অবস্থানগুলোতে আঘাত চালিয়ে গেছে। আসাদ শাসনের অবসান ঘটেছে। ইরানের প্রভাবও লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থায় (মার্কিন মধ্যস্থতায়) সিরিয়া ও ইসরায়েল উভয়ই হয়তো সহাবস্থানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে।

ইসরায়েল বরাবরই সিরিয়ার ভালোমন্দ যেকোনো তৎপরতা বা কথাবার্তা সন্দেহের চোখে দেখে। তবে দেশটির কর্মকর্তারা আল-শারার কথায় সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানালেও একেবারে উড়িয়ে দেননি। নেসেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য বলেছেন, সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে আল-শারার প্রস্তাব ‘খতিয়ে দেখা যেতে পারে’। ইসরায়েল দক্ষিণ সিরিয়া থেকে ইরানি সেনা অপসারণকে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে দেখে। এত দিন অকল্পনীয় মনে হলেও এ শর্তটি পূরণে প্রস্তুত বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে সিরিয়ার নতুন নেতৃত্ব।

এটা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট যে সিরিয়া-ইসরায়েল সম্পর্কের উন্নয়ন ট্রাম্প প্রশাসনের বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য নীতির অন্যতম ভিত্তি। সিরিয়াকে ‘আব্রাহাম চুক্তি’ স্বাক্ষরে রাজি করানোর পথে একে একটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে ওয়াশিংটন। এ ভাবনার সমর্থকদের যুক্তি দুটি—প্রথমত, ইসরায়েলের আঞ্চলিক নিরাপত্তাগত অর্জন নিশ্চিত করা এবং দ্বিতীয়ত, ফোরাত নদীর পশ্চিমে ইরানের প্রভাবের যা অবশিষ্ট আছে, তা বিলীন করা। একজন জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন, ‘একটি স্থিতিশীল, ইসরায়েল-বান্ধব সিরিয়ার চেয়ে ভালো সন্ত্রাসবাদবিরোধী কৌশল কমই পাওয়া যাবে।’

কোনো কোনো পর্যবেক্ষক বলেছেন, সিরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা স্থগিত হওয়ার ফলে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের পথও খুলে গেছে। জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মিসরের কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যেই সিরিয়ার ধসে পড়া অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দেশটির জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। সেখানে সীমিত বিনিয়োগও আর্থসামাজিক দৃশ্যপট অনেকটাই বদলে দিতে পারে। সিরিয়া সীমান্তে শান্তি ফিরলে বেঁচে যাবে ইসরায়েলও। উত্তর সীমান্ত শান্ত হলে দেশটির একটা বড় ধরনের উদ্বেগ দূর হবে। গোলান করিডরের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য রুট সম্প্রসারণ করাও সম্ভব হবে তাদের জন্য। এই সম্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যেই ইসরায়েলি এবং জর্ডানি পরিবহনবিষয়ক কর্মকর্তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করেছেন।

অনেকেই অবশ্য এখনই খুব আশাবাদী হতে চাইছেন না। সিরিয়ার আলাবি সম্প্রদায়ের বেসামরিক লোকজনের ওপর চালানো হত্যাকাণ্ড আর দ্রুজ মিলিশিয়া ও সুন্নি যোদ্ধাদের মধ্যে সংঘাত নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর আল-শারার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছে। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, নতুন সিরিয়া এখন পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বমুখর এক রণক্ষেত্র। আল-শারা তাঁর বিপ্লবী বৈধতাকে প্রশাসনিক কর্তৃত্বে কতটা রূপান্তর করতে পারবেন, তার ওপরই নির্ভর করছে নতুন সিরিয়ার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।

জাতিসংঘ ১ অক্টোবরকে ১৯৯১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। প্রতিবছরই দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ‘সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা’।

০১ অক্টোবর ২০২৩

পৃথিবীতে কট্টর-ডানপন্থার উত্থানের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে পরিচয়বাদের রাজনীতি। এদিকে নরেন্দ্র মোদির ভারতে ‘হিন্দু খাতরে ম্যাঁ হেঁ’, ওদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার হাভিয়ের মিলেই থেকে নেদারল্যান্ডসের গিয়ার্ত ওয়াইল্ডার্স, ইতালির জর্জিয়া মেলোনি, জার্মানির এলিস ওয়েডেলের কণ্ঠেও একই জিগির—অভিবাসী

১০ ঘণ্টা আগে

মার্কিন সিনেটে ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জন্য সহায়তা তহবিল পাসের শুনানিতে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু যুবক হাতে ‘লাল রক্তের প্রতীক’ ধারণ করে শান্তভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। সেই দৃশ্য যেন নিঃশব্দে ঘোষণা করছিল যে বছরের পর বছর ধরে লুকিয়ে রাখা

১০ ঘণ্টা আগে

সম্পাদকীয়র শিরোনাম দেখে পাঠক ভাবতে পারেন—এ আবার কেমন নামের দল, কেমন খেলাই বা খেলে! আসলে এটি এক দলের দখল এবং আরেক দলের উচ্ছেদের খেলা। হ্যাঁ, খেলাই বটে। তা বোঝা যায় ১০ নভেম্বর আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত ‘উচ্ছেদের পর ফের দখল’ শিরোনামের খবরটি পড়লে।

১০ ঘণ্টা আগেমামদানির বিজয়

জাহাঙ্গীর আলম

পৃথিবীতে কট্টর-ডানপন্থার উত্থানের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে পরিচয়বাদের রাজনীতি। এদিকে নরেন্দ্র মোদির ভারতে ‘হিন্দু খাতরে ম্যাঁ হেঁ’, ওদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার হাভিয়ের মিলেই থেকে নেদারল্যান্ডসের গিয়ার্ত ওয়াইল্ডার্স, ইতালির জর্জিয়া মেলোনি, জার্মানির এলিস ওয়েডেলের কণ্ঠেও একই জিগির—অভিবাসী আগ্রাসনে খ্রিষ্টধর্ম ও সংস্কৃতি আজ অস্তিত্ব-সংকটে! ব্যর্থতার পুরো দায় উদার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার। কল্পিত ‘নিষ্কলুষ ইউরোপীয় মূল্যবোধ’ আর ‘মহান আমেরিকা’ ফিরিয়ে আনাই তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। ফলে অবধারিতভাবে তাদের অভিবাসীবিরোধী এবং বহুসংস্কৃতির ধারণার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এক আন্তর্জাতিক (মূলত পশ্চিম) রাজনীতির ডাক দিতে হচ্ছে। তাদের রাজনীতির ভাষায় ‘আমরা এবং ওরা’ প্রধান হয়ে উঠছে।

২০০৮ সালে ইউরোপজুড়ে মহামন্দার জের এবং কোভিড মহামারির পর অব্যাহত অস্থির অর্থনীতির কালে কোণঠাসা মধ্যবিত্ত আর কণ্ঠস্বরহীন খেটে খাওয়া মানুষের সামনে তাৎক্ষণিক সমাধান সূত্র হাজির করে বাজিমাত করছে এই নব্য রক্ষণশীলেরা। তাদের সুস্পষ্ট কোনো অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা নেই, কিন্তু এই দুর্দশার জন্য দায়ী কথিত শত্রু চিহ্নিত করে ক্রোধ উসকে দেওয়ার কাজটা বেশ দক্ষতার সঙ্গেই করতে পারছে।

তবে একই সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, যৌন অভিমুখিতা (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন), গায়ের রং, ভাষা, আঞ্চলিক, শ্রেণি এমনকি প্রতিবন্ধিতা পর্যন্ত পরিচয়বাদী রাজনীতির স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে বিদ্যমান। রাজনীতির ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান ব্যবস্থায় সমানাধিকার; সাধারণ শত্রু নির্ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ করা; নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আইনগত স্বীকৃতি; সম্পদ পুনর্বণ্টন বা হিস্যা দাবির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন; প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিপীড়িত ও উপেক্ষিত আত্মপরিচয় যেমন কৃষ্ণাঙ্গ ও নারী, সমকামী ও গরিব ইত্যাদি।

সবচেয়ে মুশকিল হলো, এই পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি রক্ষণশীল ও উদার উভয় রাজনৈতিক ঘরানাতেই ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। বামপন্থী সামাজিক ন্যায্যতার আন্দোলন থেকে শুরু করে কট্টর-ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—দুই শিবিরেই পরিচয়বাদের রাজনীতির বিস্তৃত প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে।

এই পরিচয়বাদের রাজনীতিকে পুঁজি করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হরেদরে ‘অপর’ করা এবং শত্রু সাব্যস্ত করে নিকাশযোগ্য করে তোলার ন্যায্যতা উৎপাদন চলছে হামেশাই। ভোটের মাঠে উদার গণতান্ত্রিক ও কট্টর ডানপন্থীদের মুখোমুখি অবস্থান সামাজিক সংহতিকে নষ্ট করছে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ক্রোধ উসকে দিয়ে ফায়দা নিতে পারছে কট্টরপন্থীরা।

এই জটিল পরিস্থিতিতে নিউইয়র্কের মতো অভিবাসী অধ্যুষিত বহুসংস্কৃতির শহরের মেয়র নির্বাচন একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারে। হতে পারে পরিচয়বাদের রাজনীতির ঝুঁকি মোকাবিলার একটি নতুন দিশা।

মাইকেল ব্লুমবার্গ (১৩.৩ মিলিয়ন ডলার), লডার ফ্যামিলি (২.৬ মিলিয়ন), জো গেবিয়া (২ মিলিয়ন), বিল অ্যাকম্যান (১.৭৫ মিলিয়ন), ব্যারি ডিলার (৫ লাখ), লরি টিশ (১ লাখ ৫০ হাজার), স্টিভ উইন (৫ লাখ), অ্যালিস ওয়ালটন (২ লাখ)-এর মতো ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী জোহরান মামদানিকে ঠেকাতে বিপুল টাকা ঢেলেছেন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসরায়েল লবি এআইপিএসির টাকাও মামদানির বিরুদ্ধে প্রচারণায় ব্যবহৃত হয়েছে। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক সরাসরি মামদানির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, এমনকি ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যেও, বিশেষ করে ইসরায়েল ইস্যুতে মামদানির অবস্থান এবং তাঁর মুসলিম পরিচয়ের কারণে দ্বিধায় ছিলেন অনেকে।

এরপরও প্রায় দুই লাখ ভোটের ব্যবধানে নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছেন জোহরান মামদানি। ৩৪ বছর বয়সী এ তরুণ নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র এবং এক শতকের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী মেয়র।

এই অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সাফল্যের পেছনে কী? শুধুই কি অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি? এমন মুক্তির প্রতিশ্রুতি তো ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপে কট্টর ডানপন্থীরাও দিচ্ছে! যদিও সুনির্দিষ্ট সমাধান সূত্র থেকে নজর ঘোরানোর কৌশল হিসেবে তারা পরিচয়বাদের রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে। মামদানির প্রচার-কৌশলের মূলে ছিল মূলত সুনির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা এবং সেই সঙ্গে পরিচয়বাদের রাজনীতিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে ভোটের রাজনীতিতে ব্যবহার।

ট্রাম্পের মতো পুঁজিপতিদের কর্মসংস্থানের প্রলোভন খুব একটা কাজে দিচ্ছে না—এটা পরিষ্কার। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় জনগণের কর্মসংস্থান করে দেওয়ার চালাকি আর চলবে না। জনগণকে তার হিস্যা ফিরিয়ে দেওয়ার রাজনীতিই যে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়—সেটিই দেখিয়ে দিয়েছেন জোহরান মামদানি।

পরিচয়বাদের রাজনীতিকে উদারপন্থী ও রক্ষণশীল উভয় শিবিরই পুঁজি করার চেষ্টা সব সময় করেছে। কিন্তু এই পরিচয়বাদের রাজনীতি বিভেদের অনিবার্য পরিণতি এড়িয়ে যে ঐক্য ও মুক্তির সিঁড়িও হতে পারে, সেই দৃষ্টান্ত সম্ভবত আমেরিকার রাজনীতিতে তো বটেই, বহির্বিশ্বেও রাজনীতির নতুন পাঠ হতে পারে। এই ধারণা জোহরান সম্ভবত তাঁর পরিবার থেকেই পেয়েছেন। বাবা মাহমুদ মামদানির উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ এবং মা নির্মাতা মীরা নায়ারের চলচ্চিত্রে উঠে আসা আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের পাঠ জোহরান ভালোই রপ্ত করেছেন। সেটির ছায়া নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে। জোহরান কখনো তাঁর মুসলিম ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পরিচয় গোপন বা অস্বীকার করতে রাজি হননি। তাঁকে বারবার অ্যান্টিসেমিটিক (ইহুদিবিদ্বেষী) বলে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু নিজের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয় এবং ইসরায়েল প্রশ্নে অবস্থান থেকে একচুলও নড়েননি। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখেই সামাজিক ন্যায্যতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যে জরুরি, সেটি তিনি ভোটারদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন।

পরিচয়বাদের রাজনীতি নিয়ে মামদানির অবস্থান এবং প্রচার-কৌশল নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে যে সবাইকে ছাপিয়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, নিজ নির্বাচনী এলাকা কুইন্সে সবচেয়ে কম ভোট পাওয়ার একটি ব্যাখ্যা সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। কুইন্সে তিনি পেয়েছেন ৪৭ শতাংশ ভোট। অথচ অন্য প্রায় সব এলাকায় পেয়েছেন ৫০ শতাংশের বেশি। এর পেছনে বড় কারণ দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী অধ্যুষিত খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ কুইন্সে নির্বাচনী কৌশলেই ভুল ছিল। সেখানে মামদানিকে বারবার মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ নিউইয়র্কের খেটে-খাওয়া মানুষের মেয়র হতে চেয়েছেন তিনি।

এখানে আরেকটি বিষয় বলা ভালো, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতির ফাঁকা বুলি, বিভেদের রাজনীতি ও অবাস্তব উন্নয়ন অঙ্গীকার ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠা; তরুণদের রাজনীতিসচেতনতা; ফিলিস্তিনের পক্ষে গণজোয়ার; নিউইয়র্কের ইহুদি জনগোষ্ঠীর বড় অংশের জায়োনিজমবিরোধী অবস্থান—এসবও জোহরান মামদানির বিজয়ে কমবেশি ভূমিকা রেখেছে।

পৃথিবীতে কট্টর-ডানপন্থার উত্থানের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে পরিচয়বাদের রাজনীতি। এদিকে নরেন্দ্র মোদির ভারতে ‘হিন্দু খাতরে ম্যাঁ হেঁ’, ওদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার হাভিয়ের মিলেই থেকে নেদারল্যান্ডসের গিয়ার্ত ওয়াইল্ডার্স, ইতালির জর্জিয়া মেলোনি, জার্মানির এলিস ওয়েডেলের কণ্ঠেও একই জিগির—অভিবাসী আগ্রাসনে খ্রিষ্টধর্ম ও সংস্কৃতি আজ অস্তিত্ব-সংকটে! ব্যর্থতার পুরো দায় উদার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার। কল্পিত ‘নিষ্কলুষ ইউরোপীয় মূল্যবোধ’ আর ‘মহান আমেরিকা’ ফিরিয়ে আনাই তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। ফলে অবধারিতভাবে তাদের অভিবাসীবিরোধী এবং বহুসংস্কৃতির ধারণার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এক আন্তর্জাতিক (মূলত পশ্চিম) রাজনীতির ডাক দিতে হচ্ছে। তাদের রাজনীতির ভাষায় ‘আমরা এবং ওরা’ প্রধান হয়ে উঠছে।

২০০৮ সালে ইউরোপজুড়ে মহামন্দার জের এবং কোভিড মহামারির পর অব্যাহত অস্থির অর্থনীতির কালে কোণঠাসা মধ্যবিত্ত আর কণ্ঠস্বরহীন খেটে খাওয়া মানুষের সামনে তাৎক্ষণিক সমাধান সূত্র হাজির করে বাজিমাত করছে এই নব্য রক্ষণশীলেরা। তাদের সুস্পষ্ট কোনো অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা নেই, কিন্তু এই দুর্দশার জন্য দায়ী কথিত শত্রু চিহ্নিত করে ক্রোধ উসকে দেওয়ার কাজটা বেশ দক্ষতার সঙ্গেই করতে পারছে।

তবে একই সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, যৌন অভিমুখিতা (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন), গায়ের রং, ভাষা, আঞ্চলিক, শ্রেণি এমনকি প্রতিবন্ধিতা পর্যন্ত পরিচয়বাদী রাজনীতির স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে বিদ্যমান। রাজনীতির ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান ব্যবস্থায় সমানাধিকার; সাধারণ শত্রু নির্ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ করা; নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আইনগত স্বীকৃতি; সম্পদ পুনর্বণ্টন বা হিস্যা দাবির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন; প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিপীড়িত ও উপেক্ষিত আত্মপরিচয় যেমন কৃষ্ণাঙ্গ ও নারী, সমকামী ও গরিব ইত্যাদি।

সবচেয়ে মুশকিল হলো, এই পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি রক্ষণশীল ও উদার উভয় রাজনৈতিক ঘরানাতেই ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। বামপন্থী সামাজিক ন্যায্যতার আন্দোলন থেকে শুরু করে কট্টর-ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—দুই শিবিরেই পরিচয়বাদের রাজনীতির বিস্তৃত প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে।

এই পরিচয়বাদের রাজনীতিকে পুঁজি করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হরেদরে ‘অপর’ করা এবং শত্রু সাব্যস্ত করে নিকাশযোগ্য করে তোলার ন্যায্যতা উৎপাদন চলছে হামেশাই। ভোটের মাঠে উদার গণতান্ত্রিক ও কট্টর ডানপন্থীদের মুখোমুখি অবস্থান সামাজিক সংহতিকে নষ্ট করছে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ক্রোধ উসকে দিয়ে ফায়দা নিতে পারছে কট্টরপন্থীরা।

এই জটিল পরিস্থিতিতে নিউইয়র্কের মতো অভিবাসী অধ্যুষিত বহুসংস্কৃতির শহরের মেয়র নির্বাচন একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারে। হতে পারে পরিচয়বাদের রাজনীতির ঝুঁকি মোকাবিলার একটি নতুন দিশা।

মাইকেল ব্লুমবার্গ (১৩.৩ মিলিয়ন ডলার), লডার ফ্যামিলি (২.৬ মিলিয়ন), জো গেবিয়া (২ মিলিয়ন), বিল অ্যাকম্যান (১.৭৫ মিলিয়ন), ব্যারি ডিলার (৫ লাখ), লরি টিশ (১ লাখ ৫০ হাজার), স্টিভ উইন (৫ লাখ), অ্যালিস ওয়ালটন (২ লাখ)-এর মতো ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী জোহরান মামদানিকে ঠেকাতে বিপুল টাকা ঢেলেছেন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসরায়েল লবি এআইপিএসির টাকাও মামদানির বিরুদ্ধে প্রচারণায় ব্যবহৃত হয়েছে। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক সরাসরি মামদানির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, এমনকি ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যেও, বিশেষ করে ইসরায়েল ইস্যুতে মামদানির অবস্থান এবং তাঁর মুসলিম পরিচয়ের কারণে দ্বিধায় ছিলেন অনেকে।

এরপরও প্রায় দুই লাখ ভোটের ব্যবধানে নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছেন জোহরান মামদানি। ৩৪ বছর বয়সী এ তরুণ নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র এবং এক শতকের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী মেয়র।

এই অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সাফল্যের পেছনে কী? শুধুই কি অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি? এমন মুক্তির প্রতিশ্রুতি তো ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপে কট্টর ডানপন্থীরাও দিচ্ছে! যদিও সুনির্দিষ্ট সমাধান সূত্র থেকে নজর ঘোরানোর কৌশল হিসেবে তারা পরিচয়বাদের রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে। মামদানির প্রচার-কৌশলের মূলে ছিল মূলত সুনির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা এবং সেই সঙ্গে পরিচয়বাদের রাজনীতিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে ভোটের রাজনীতিতে ব্যবহার।

ট্রাম্পের মতো পুঁজিপতিদের কর্মসংস্থানের প্রলোভন খুব একটা কাজে দিচ্ছে না—এটা পরিষ্কার। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় জনগণের কর্মসংস্থান করে দেওয়ার চালাকি আর চলবে না। জনগণকে তার হিস্যা ফিরিয়ে দেওয়ার রাজনীতিই যে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়—সেটিই দেখিয়ে দিয়েছেন জোহরান মামদানি।

পরিচয়বাদের রাজনীতিকে উদারপন্থী ও রক্ষণশীল উভয় শিবিরই পুঁজি করার চেষ্টা সব সময় করেছে। কিন্তু এই পরিচয়বাদের রাজনীতি বিভেদের অনিবার্য পরিণতি এড়িয়ে যে ঐক্য ও মুক্তির সিঁড়িও হতে পারে, সেই দৃষ্টান্ত সম্ভবত আমেরিকার রাজনীতিতে তো বটেই, বহির্বিশ্বেও রাজনীতির নতুন পাঠ হতে পারে। এই ধারণা জোহরান সম্ভবত তাঁর পরিবার থেকেই পেয়েছেন। বাবা মাহমুদ মামদানির উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ এবং মা নির্মাতা মীরা নায়ারের চলচ্চিত্রে উঠে আসা আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের পাঠ জোহরান ভালোই রপ্ত করেছেন। সেটির ছায়া নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে। জোহরান কখনো তাঁর মুসলিম ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পরিচয় গোপন বা অস্বীকার করতে রাজি হননি। তাঁকে বারবার অ্যান্টিসেমিটিক (ইহুদিবিদ্বেষী) বলে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু নিজের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয় এবং ইসরায়েল প্রশ্নে অবস্থান থেকে একচুলও নড়েননি। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখেই সামাজিক ন্যায্যতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যে জরুরি, সেটি তিনি ভোটারদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন।

পরিচয়বাদের রাজনীতি নিয়ে মামদানির অবস্থান এবং প্রচার-কৌশল নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে যে সবাইকে ছাপিয়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, নিজ নির্বাচনী এলাকা কুইন্সে সবচেয়ে কম ভোট পাওয়ার একটি ব্যাখ্যা সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। কুইন্সে তিনি পেয়েছেন ৪৭ শতাংশ ভোট। অথচ অন্য প্রায় সব এলাকায় পেয়েছেন ৫০ শতাংশের বেশি। এর পেছনে বড় কারণ দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী অধ্যুষিত খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ কুইন্সে নির্বাচনী কৌশলেই ভুল ছিল। সেখানে মামদানিকে বারবার মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ নিউইয়র্কের খেটে-খাওয়া মানুষের মেয়র হতে চেয়েছেন তিনি।

এখানে আরেকটি বিষয় বলা ভালো, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতির ফাঁকা বুলি, বিভেদের রাজনীতি ও অবাস্তব উন্নয়ন অঙ্গীকার ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠা; তরুণদের রাজনীতিসচেতনতা; ফিলিস্তিনের পক্ষে গণজোয়ার; নিউইয়র্কের ইহুদি জনগোষ্ঠীর বড় অংশের জায়োনিজমবিরোধী অবস্থান—এসবও জোহরান মামদানির বিজয়ে কমবেশি ভূমিকা রেখেছে।

জাতিসংঘ ১ অক্টোবরকে ১৯৯১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। প্রতিবছরই দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ‘সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা’।

০১ অক্টোবর ২০২৩

ঘটনাগুলোর বৈপরীত্য তুলে ধরার জন্য উদাহরণের অভাব হবে না। মাত্র দুটি ঘটনা বলা যাক—ট্রাম্পের পূর্বসূরি এক প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, বিশ্বে আছে তিন ‘অশুভ শক্তির এক অক্ষ’, যার অন্যতম সদস্য সিরিয়া। বাকি দুটি—ইরান ও উত্তর কোরিয়া। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ওয়াশিংটন সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার মাথার দাম

৯ ঘণ্টা আগে

মার্কিন সিনেটে ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জন্য সহায়তা তহবিল পাসের শুনানিতে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু যুবক হাতে ‘লাল রক্তের প্রতীক’ ধারণ করে শান্তভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। সেই দৃশ্য যেন নিঃশব্দে ঘোষণা করছিল যে বছরের পর বছর ধরে লুকিয়ে রাখা

১০ ঘণ্টা আগে

সম্পাদকীয়র শিরোনাম দেখে পাঠক ভাবতে পারেন—এ আবার কেমন নামের দল, কেমন খেলাই বা খেলে! আসলে এটি এক দলের দখল এবং আরেক দলের উচ্ছেদের খেলা। হ্যাঁ, খেলাই বটে। তা বোঝা যায় ১০ নভেম্বর আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত ‘উচ্ছেদের পর ফের দখল’ শিরোনামের খবরটি পড়লে।

১০ ঘণ্টা আগেড. জাহাঙ্গীর আলম সরকার

মার্কিন সিনেটে ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জন্য সহায়তা তহবিল পাসের শুনানিতে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু যুবক হাতে ‘লাল রক্তের প্রতীক’ ধারণ করে শান্তভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। সেই দৃশ্য যেন নিঃশব্দে ঘোষণা করছিল যে বছরের পর বছর ধরে লুকিয়ে রাখা সত্য আজ আর আঁধারে গোপন থাকছে না। রক্তের প্রতিটি ছোঁয়া, প্রতিটি দৃঢ় দৃষ্টি যেন একটিমাত্র বার্তা দিচ্ছিল—অবিচার আর নিপীড়নের ইতিহাসকে আর চুপচাপ স্বীকার করা যাবে না। ইসরায়েল বহু দশক ধরে চরম শক্তি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দখলদারির ছায়ায় ফিলিস্তিনকে নিপীড়ন করে আসছে। বহু বছর ধরে পশ্চিমা মিডিয়া সেই কাহিনিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে—ইসরায়েলকে নিরপরাধ ভুক্তভোগী, আর ফিলিস্তিনকে আগ্রাসী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেই চিরন্তন প্রোপাগান্ডার বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। প্রতিটি ছবি, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং গাজার কণ্ঠ—সবই সরাসরি মানুষের চোখের সামনে সত্য তুলে ধরেছে।

প্রথমে এই পরিবর্তনকে অনলাইনে সক্রিয় কিছু কিশোরের ‘ক্ষণস্থায়ী আগ্রহ’ হিসেবে অবহেলা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন স্পষ্ট—তথ্য আর সত্যকে চাপা দেওয়া আর সম্ভব নয়। মানুষ আজ দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে এবং অনুভব করতে পাচ্ছে—যা আগে ফিল্টার করে, প্রোপাগান্ডার আড়ালে চাপা রাখা হতো। রক্তের চিহ্ন, ভাঙা মহল্লা, ধ্বংসপ্রাপ্ত হাসপাতাল, অনাহারী শিশুদের অশ্রু—সবই আজ বিশ্বজনমনে প্রশ্ন তুলছে। এই দৃশ্যকল্প ও তথ্যের যুগে প্রজন্মগত পরিবর্তন অচল নয়। তরুণ আমেরিকানরা, যারা জীবনে দুই বা তিনটি খবরের সূত্রে বেড়ে ওঠেনি, এখন সত্যকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করছে। তাদের কাছে প্রোপাগান্ডা আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। তারা সরাসরি ভিডিও, রিয়েল-টাইম সংবাদ এবং ভুক্তভোগীর গল্পের মধ্য দিয়ে বুঝছে—ইসরায়েলের ভেজালি নৈতিকতা ও লুকানো ইতিহাসের মিথ আর টিকে থাকতে পারবে না।

নতুন জরিপের ফলাফলেও এই পরিবর্তনের গভীরতা প্রতিফলিত হচ্ছে। কুইনিপিয়াক ও নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ভোটাররা +৪৮ পয়েন্টে ইসরায়েলের পাশে ছিলেন। অর্থাৎ ইসরায়েল সমর্থনকারী ভোটাররা ফিলিস্তিন সমর্থকদের তুলনায় ৪৮ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু আজ সেই সমীকরণ উল্টে গেছে—ফিলিস্তিন সামান্য হলেও এগিয়ে, ভোটাররা +১ পয়েন্টে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান করছেন।

মানুষের চোখ খুলেছে এবং সত্য আর মিথের লড়াই এতটাই স্পষ্ট যে কোনো কৌশল বা প্রোপাগান্ডা এই পরিবর্তনকে রোধ করতে পারবে না। পরিবর্তন সবচেয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে ডেমোক্র্যাট ভোটারদের মধ্যে। দুই বছর আগে তাঁরা +২৬ পয়েন্টে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন; আজ সেই সমর্থন উল্টে গিয়ে +৪৬ পয়েন্টে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান করছেন। মাত্র দুই বছরের মধ্যে ৭২ পয়েন্টের এই ওলটপালট প্রমাণ করছে, যাঁরা একসময় ইসরায়েলের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা এখন সমানতালে ফিলিস্তিনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্যদিকে, রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যে বয়সভিত্তিক ভাঙন লক্ষ করা যাচ্ছে। ৫০ বছরের কম বয়সী ভোটাররা ইসরায়েলের প্রতি আগ্রহ কম দেখাচ্ছেন, আর বয়স্করা এখনো তুলনামূলকভাবে প্রথাগত সমর্থন বজায় রাখছেন। এটি আর সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়। এটি প্রজন্মগত, নৈতিক এবং বাস্তবভিত্তিক। তরুণ আমেরিকানরা এখন নিরপেক্ষ চোখে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড যাচাই করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে ধারা চলে এসেছে—ইসরায়েলকে ভিকটিম হিসেবে দেখানো—এটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা এমন একটি বিশ্বজনমতের অংশ, যারা ছোটবেলা থেকেই রুটিন নিউজের সীমাবদ্ধতা বা শীতল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেনি। তাদের জন্য তথ্যের উৎস এখন অবাধ, রিয়েল-টাইম ভিডিও প্রচলিত মিডিয়ার বাঁধাধরা বার্তাকে সরাসরি অতিক্রম করছে। তাদের চোখে সত্য আরও স্পষ্ট এবং প্রজন্মের এই জাগরণ চুপচাপ মিথকে আর ঠেকাতে পারবে না।

ইসরায়েল যখন আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের গাজায় প্রবেশের পথ বন্ধ করল, তখন সে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি আগুন জ্বালিয়ে দিল—বিকল্প সংবাদ চাহিদার আগুন। সোশ্যাল মিডিয়া আজ স্বাধীন তথ্যের এক অটল বাতিঘর হয়ে উঠেছে। এটি সমতার ভূমিকা পালন করছে এবং সেই নৃশংসতা প্রকাশ করছে, যা আগে পুরোনো মিডিয়ার ফিল্টার দিয়ে চাপা দেওয়া হতো। ফিলিস্তিনিদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইসরায়েল ও তার মিত্ররা বারবার কৌশল অনুসরণ করে ‘গল্প পরিবর্তন’ করছে—যেন সত্যের আলোকে আড়াল করতে চায়।

২০২৫ সালে জ্যাকি ও জেফ কার্শ নামের দুজন ধনী জায়নবাদী একটি নতুন ‘জার্নালিজম ফেলোশিপ’ চালু করেন। ‘সুপারফিসিয়াল’—এটি সাংবাদিকতার একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম বলে দাবি করা হলেও, অন্তরে উদ্দেশ্য স্পষ্ট—ইসরায়েলের পক্ষে মিডিয়ার গল্প পুনর্গঠন। প্রোগ্রামে মেন্টর হিসেবে আছেন সিএনএন ও নিউইয়র্ক টাইমসের ইসরায়েলপন্থী সাংবাদিকেরা। মূল লক্ষ্য—প্রোপাগান্ডাকে সাংবাদিকতার পোশাক পরিয়ে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। কিন্তু বাস্তবতা সোশ্যাল মিডিয়ার আঙিনায় অন্য রকম। আনফিল্টার করা ভিডিও, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং গাজার হৃদয়বিদারক দৃশ্য বিশ্বজুড়ে পৌঁছে গেছে। জনমত এমনভাবে বদলাচ্ছে যে, কোনো নিয়ন্ত্রিত কাহিনি আর আটকাতে পারছে না। সোশ্যাল মিডিয়া ভেজালি নৈতিকতার আড়াল ভেঙে দিয়েছে। কোনো বিলিয়নিয়ার তহবিল, কোনো কংগ্রেসে প্রশংসা—কিছুই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরে যে মিথ টিকে রেখেছিল দখল, বৈষম্য ও শক্তির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, তার ওপর এখন নতুন প্রজন্ম প্রশ্ন তুলছে। রাজনৈতিক প্রভাবও গভীর। আগে ইসরায়েলের বিষয়ে দুই দলীয় সমঝোতা অটুট থাকলেও, আজ সেখানে দৃশ্যমান ফাটল। বিশেষ করে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে মতপার্থক্য বেড়ে গেছে। কিছু প্রার্থী আইপ্যাকের তহবিল গ্রহণ না করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এমনকি কংগ্রেসের হলগুলোতেও ধীর নীরব বিদ্রোহ গড়ে উঠছে। আগে যাঁরা ‘ফিলিস্তিন’ শব্দ উচ্চারণ করতে ভয় পেতেন, আজ তাঁরা তা নৈতিকতার মান হিসেবে উচ্চারণ করছেন। সত্যের আলো ঝলসে দিচ্ছে, আর মিথের আঁধার আর অটল নয়।

এই প্রজন্মগত বিভাজন এক গভীর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে—ভয়ের ক্ষয়, যা আগে বহু মানুষকে দমিয়ে রেখেছিল, আজ তা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। তরুণ আমেরিকানরা সত্য এবং নৈতিক স্পষ্টতা নিয়ে এগিয়ে আসছে, নিঃসংকোচে প্রশ্ন তুলছে এবং সেই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করছে যে, এই প্রজন্মের চোখে, ন্যায়ের ও মানবতার দাবি আর কোনো প্রোপাগান্ডার আড়ালে লুকানো যাবে না।

মার্কিন সিনেটে ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জন্য সহায়তা তহবিল পাসের শুনানিতে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু যুবক হাতে ‘লাল রক্তের প্রতীক’ ধারণ করে শান্তভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। সেই দৃশ্য যেন নিঃশব্দে ঘোষণা করছিল যে বছরের পর বছর ধরে লুকিয়ে রাখা সত্য আজ আর আঁধারে গোপন থাকছে না। রক্তের প্রতিটি ছোঁয়া, প্রতিটি দৃঢ় দৃষ্টি যেন একটিমাত্র বার্তা দিচ্ছিল—অবিচার আর নিপীড়নের ইতিহাসকে আর চুপচাপ স্বীকার করা যাবে না। ইসরায়েল বহু দশক ধরে চরম শক্তি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দখলদারির ছায়ায় ফিলিস্তিনকে নিপীড়ন করে আসছে। বহু বছর ধরে পশ্চিমা মিডিয়া সেই কাহিনিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে—ইসরায়েলকে নিরপরাধ ভুক্তভোগী, আর ফিলিস্তিনকে আগ্রাসী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেই চিরন্তন প্রোপাগান্ডার বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। প্রতিটি ছবি, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং গাজার কণ্ঠ—সবই সরাসরি মানুষের চোখের সামনে সত্য তুলে ধরেছে।

প্রথমে এই পরিবর্তনকে অনলাইনে সক্রিয় কিছু কিশোরের ‘ক্ষণস্থায়ী আগ্রহ’ হিসেবে অবহেলা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন স্পষ্ট—তথ্য আর সত্যকে চাপা দেওয়া আর সম্ভব নয়। মানুষ আজ দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে এবং অনুভব করতে পাচ্ছে—যা আগে ফিল্টার করে, প্রোপাগান্ডার আড়ালে চাপা রাখা হতো। রক্তের চিহ্ন, ভাঙা মহল্লা, ধ্বংসপ্রাপ্ত হাসপাতাল, অনাহারী শিশুদের অশ্রু—সবই আজ বিশ্বজনমনে প্রশ্ন তুলছে। এই দৃশ্যকল্প ও তথ্যের যুগে প্রজন্মগত পরিবর্তন অচল নয়। তরুণ আমেরিকানরা, যারা জীবনে দুই বা তিনটি খবরের সূত্রে বেড়ে ওঠেনি, এখন সত্যকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করছে। তাদের কাছে প্রোপাগান্ডা আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। তারা সরাসরি ভিডিও, রিয়েল-টাইম সংবাদ এবং ভুক্তভোগীর গল্পের মধ্য দিয়ে বুঝছে—ইসরায়েলের ভেজালি নৈতিকতা ও লুকানো ইতিহাসের মিথ আর টিকে থাকতে পারবে না।

নতুন জরিপের ফলাফলেও এই পরিবর্তনের গভীরতা প্রতিফলিত হচ্ছে। কুইনিপিয়াক ও নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ভোটাররা +৪৮ পয়েন্টে ইসরায়েলের পাশে ছিলেন। অর্থাৎ ইসরায়েল সমর্থনকারী ভোটাররা ফিলিস্তিন সমর্থকদের তুলনায় ৪৮ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু আজ সেই সমীকরণ উল্টে গেছে—ফিলিস্তিন সামান্য হলেও এগিয়ে, ভোটাররা +১ পয়েন্টে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান করছেন।

মানুষের চোখ খুলেছে এবং সত্য আর মিথের লড়াই এতটাই স্পষ্ট যে কোনো কৌশল বা প্রোপাগান্ডা এই পরিবর্তনকে রোধ করতে পারবে না। পরিবর্তন সবচেয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে ডেমোক্র্যাট ভোটারদের মধ্যে। দুই বছর আগে তাঁরা +২৬ পয়েন্টে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন; আজ সেই সমর্থন উল্টে গিয়ে +৪৬ পয়েন্টে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান করছেন। মাত্র দুই বছরের মধ্যে ৭২ পয়েন্টের এই ওলটপালট প্রমাণ করছে, যাঁরা একসময় ইসরায়েলের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা এখন সমানতালে ফিলিস্তিনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্যদিকে, রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যে বয়সভিত্তিক ভাঙন লক্ষ করা যাচ্ছে। ৫০ বছরের কম বয়সী ভোটাররা ইসরায়েলের প্রতি আগ্রহ কম দেখাচ্ছেন, আর বয়স্করা এখনো তুলনামূলকভাবে প্রথাগত সমর্থন বজায় রাখছেন। এটি আর সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়। এটি প্রজন্মগত, নৈতিক এবং বাস্তবভিত্তিক। তরুণ আমেরিকানরা এখন নিরপেক্ষ চোখে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড যাচাই করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে ধারা চলে এসেছে—ইসরায়েলকে ভিকটিম হিসেবে দেখানো—এটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা এমন একটি বিশ্বজনমতের অংশ, যারা ছোটবেলা থেকেই রুটিন নিউজের সীমাবদ্ধতা বা শীতল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেনি। তাদের জন্য তথ্যের উৎস এখন অবাধ, রিয়েল-টাইম ভিডিও প্রচলিত মিডিয়ার বাঁধাধরা বার্তাকে সরাসরি অতিক্রম করছে। তাদের চোখে সত্য আরও স্পষ্ট এবং প্রজন্মের এই জাগরণ চুপচাপ মিথকে আর ঠেকাতে পারবে না।

ইসরায়েল যখন আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের গাজায় প্রবেশের পথ বন্ধ করল, তখন সে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি আগুন জ্বালিয়ে দিল—বিকল্প সংবাদ চাহিদার আগুন। সোশ্যাল মিডিয়া আজ স্বাধীন তথ্যের এক অটল বাতিঘর হয়ে উঠেছে। এটি সমতার ভূমিকা পালন করছে এবং সেই নৃশংসতা প্রকাশ করছে, যা আগে পুরোনো মিডিয়ার ফিল্টার দিয়ে চাপা দেওয়া হতো। ফিলিস্তিনিদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইসরায়েল ও তার মিত্ররা বারবার কৌশল অনুসরণ করে ‘গল্প পরিবর্তন’ করছে—যেন সত্যের আলোকে আড়াল করতে চায়।

২০২৫ সালে জ্যাকি ও জেফ কার্শ নামের দুজন ধনী জায়নবাদী একটি নতুন ‘জার্নালিজম ফেলোশিপ’ চালু করেন। ‘সুপারফিসিয়াল’—এটি সাংবাদিকতার একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম বলে দাবি করা হলেও, অন্তরে উদ্দেশ্য স্পষ্ট—ইসরায়েলের পক্ষে মিডিয়ার গল্প পুনর্গঠন। প্রোগ্রামে মেন্টর হিসেবে আছেন সিএনএন ও নিউইয়র্ক টাইমসের ইসরায়েলপন্থী সাংবাদিকেরা। মূল লক্ষ্য—প্রোপাগান্ডাকে সাংবাদিকতার পোশাক পরিয়ে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। কিন্তু বাস্তবতা সোশ্যাল মিডিয়ার আঙিনায় অন্য রকম। আনফিল্টার করা ভিডিও, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং গাজার হৃদয়বিদারক দৃশ্য বিশ্বজুড়ে পৌঁছে গেছে। জনমত এমনভাবে বদলাচ্ছে যে, কোনো নিয়ন্ত্রিত কাহিনি আর আটকাতে পারছে না। সোশ্যাল মিডিয়া ভেজালি নৈতিকতার আড়াল ভেঙে দিয়েছে। কোনো বিলিয়নিয়ার তহবিল, কোনো কংগ্রেসে প্রশংসা—কিছুই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরে যে মিথ টিকে রেখেছিল দখল, বৈষম্য ও শক্তির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, তার ওপর এখন নতুন প্রজন্ম প্রশ্ন তুলছে। রাজনৈতিক প্রভাবও গভীর। আগে ইসরায়েলের বিষয়ে দুই দলীয় সমঝোতা অটুট থাকলেও, আজ সেখানে দৃশ্যমান ফাটল। বিশেষ করে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে মতপার্থক্য বেড়ে গেছে। কিছু প্রার্থী আইপ্যাকের তহবিল গ্রহণ না করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এমনকি কংগ্রেসের হলগুলোতেও ধীর নীরব বিদ্রোহ গড়ে উঠছে। আগে যাঁরা ‘ফিলিস্তিন’ শব্দ উচ্চারণ করতে ভয় পেতেন, আজ তাঁরা তা নৈতিকতার মান হিসেবে উচ্চারণ করছেন। সত্যের আলো ঝলসে দিচ্ছে, আর মিথের আঁধার আর অটল নয়।

এই প্রজন্মগত বিভাজন এক গভীর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে—ভয়ের ক্ষয়, যা আগে বহু মানুষকে দমিয়ে রেখেছিল, আজ তা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। তরুণ আমেরিকানরা সত্য এবং নৈতিক স্পষ্টতা নিয়ে এগিয়ে আসছে, নিঃসংকোচে প্রশ্ন তুলছে এবং সেই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করছে যে, এই প্রজন্মের চোখে, ন্যায়ের ও মানবতার দাবি আর কোনো প্রোপাগান্ডার আড়ালে লুকানো যাবে না।

জাতিসংঘ ১ অক্টোবরকে ১৯৯১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। প্রতিবছরই দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ‘সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা’।

০১ অক্টোবর ২০২৩

ঘটনাগুলোর বৈপরীত্য তুলে ধরার জন্য উদাহরণের অভাব হবে না। মাত্র দুটি ঘটনা বলা যাক—ট্রাম্পের পূর্বসূরি এক প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, বিশ্বে আছে তিন ‘অশুভ শক্তির এক অক্ষ’, যার অন্যতম সদস্য সিরিয়া। বাকি দুটি—ইরান ও উত্তর কোরিয়া। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ওয়াশিংটন সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার মাথার দাম

৯ ঘণ্টা আগে

পৃথিবীতে কট্টর-ডানপন্থার উত্থানের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে পরিচয়বাদের রাজনীতি। এদিকে নরেন্দ্র মোদির ভারতে ‘হিন্দু খাতরে ম্যাঁ হেঁ’, ওদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার হাভিয়ের মিলেই থেকে নেদারল্যান্ডসের গিয়ার্ত ওয়াইল্ডার্স, ইতালির জর্জিয়া মেলোনি, জার্মানির এলিস ওয়েডেলের কণ্ঠেও একই জিগির—অভিবাসী

১০ ঘণ্টা আগে

সম্পাদকীয়র শিরোনাম দেখে পাঠক ভাবতে পারেন—এ আবার কেমন নামের দল, কেমন খেলাই বা খেলে! আসলে এটি এক দলের দখল এবং আরেক দলের উচ্ছেদের খেলা। হ্যাঁ, খেলাই বটে। তা বোঝা যায় ১০ নভেম্বর আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত ‘উচ্ছেদের পর ফের দখল’ শিরোনামের খবরটি পড়লে।

১০ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়র শিরোনাম দেখে পাঠক ভাবতে পারেন—এ আবার কেমন নামের দল, কেমন খেলাই বা খেলে! আসলে এটি এক দলের দখল এবং আরেক দলের উচ্ছেদের খেলা। হ্যাঁ, খেলাই বটে। তা বোঝা যায় ১০ নভেম্বর আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত ‘উচ্ছেদের পর ফের দখল’ শিরোনামের খবরটি পড়লে।

যাঁরা এখনো খবরটি পড়েননি তাঁদের জন্য সংক্ষেপে একটু ধারণা দেওয়া যাক। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মুগদা-মান্ডা সড়কটি ৬, ৭১ ও ৭২ নম্বর ওয়ার্ডের ওপর দিয়ে গেছে। সরু এই সড়কে যানজটের ভোগান্তি কমাতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও ডিএসসিসি ২০২৪ সালে মুগদা বিশ্বরোড থেকে মান্ডা হায়দার আলী উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়কের দুই পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে। এরপর সংস্কারকাজ করার কথা থাকলেও গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর সেই কাজ থমকে যায়। অসাধুদের এই তো সুযোগ! তারা আবার দখল করে নেয় সড়কের দুই পাশ। এখন ৫০ ফুট প্রশস্ত এই মুগদা-মান্ডা সড়ক জায়গা হারিয়ে আবার সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

অভিযোগ উঠেছে, দেড় বছর ধরে সংশ্লিষ্টদের ইচ্ছা হলে সড়কের সংস্কারকাজ চলে, আবার ইচ্ছা হলে তারা কাজ বন্ধ রাখে। উচ্ছেদের পর আবার কারও কারও দোকান পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। কেউ কেউ ছাউনি দিয়ে সড়ক অবধি দখল করে দোকান বাড়িয়েছে। এসব অভিযোগ ডিএসসিসি পায়নি বলে জানায়। সরকার পতনের পর আগের ঠিকাদারেরা নাকি কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে কি কর্তৃপক্ষ অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবে না?

শিশু কাঁদলে অবশ্যই মা-বাবা বুঝতে পারেন তাকে খাবার দিতে হবে কিংবা অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা করাতে হবে। কিন্তু শুধু কাঁদলেই কি খাবার দিতে হয়? তিন বেলা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় টিকা বা ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে যেকোনো মা-বাবাই সচেষ্ট থাকেন, সচেতন থাকেন। একটি নগরের অভিভাবকের দায়িত্বটাও এমন হওয়া উচিত নয় কি? কোথাও অভিযোগ পেলে তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ব্যবস্থা নেওয়ার পর সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলছে কি না, তা তদারকি করাও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আমরা মেনে নিচ্ছি, সরকার পতনের পর এমন অনেক সংস্কারকাজ বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু বর্তমানে যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁদের উচিত সেইসব সংস্কারকাজকে এগিয়ে নেওয়া, অজুহাত দেওয়া নয়। যদি উচ্ছেদের পর ফের সড়ক দখল হয়ে যায়, তাহলে উচ্ছেদ করা হলো কেন? সড়ক তো যাতায়াতের জন্য। যাতায়াতই যদি বিঘ্নিত হয়, তাহলে সে উচ্ছেদের কোনো মানে হয় না। এই উচ্ছেদ এবং পুনর্দখলের খেলায় লাগাম না টানলে তো জনহিতকর কাজ থেমেই থাকবে। সেই দায়িত্বও নিশ্চয়ই সিটি করপোরেশনেরই।

আমরা সেই কাজটাই করি, যা আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাই সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা আর প্রতিরোধ গড়ে না উঠলে এসব চলতেই থাকবে।

সম্পাদকীয়র শিরোনাম দেখে পাঠক ভাবতে পারেন—এ আবার কেমন নামের দল, কেমন খেলাই বা খেলে! আসলে এটি এক দলের দখল এবং আরেক দলের উচ্ছেদের খেলা। হ্যাঁ, খেলাই বটে। তা বোঝা যায় ১০ নভেম্বর আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত ‘উচ্ছেদের পর ফের দখল’ শিরোনামের খবরটি পড়লে।

যাঁরা এখনো খবরটি পড়েননি তাঁদের জন্য সংক্ষেপে একটু ধারণা দেওয়া যাক। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মুগদা-মান্ডা সড়কটি ৬, ৭১ ও ৭২ নম্বর ওয়ার্ডের ওপর দিয়ে গেছে। সরু এই সড়কে যানজটের ভোগান্তি কমাতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও ডিএসসিসি ২০২৪ সালে মুগদা বিশ্বরোড থেকে মান্ডা হায়দার আলী উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়কের দুই পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে। এরপর সংস্কারকাজ করার কথা থাকলেও গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর সেই কাজ থমকে যায়। অসাধুদের এই তো সুযোগ! তারা আবার দখল করে নেয় সড়কের দুই পাশ। এখন ৫০ ফুট প্রশস্ত এই মুগদা-মান্ডা সড়ক জায়গা হারিয়ে আবার সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

অভিযোগ উঠেছে, দেড় বছর ধরে সংশ্লিষ্টদের ইচ্ছা হলে সড়কের সংস্কারকাজ চলে, আবার ইচ্ছা হলে তারা কাজ বন্ধ রাখে। উচ্ছেদের পর আবার কারও কারও দোকান পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। কেউ কেউ ছাউনি দিয়ে সড়ক অবধি দখল করে দোকান বাড়িয়েছে। এসব অভিযোগ ডিএসসিসি পায়নি বলে জানায়। সরকার পতনের পর আগের ঠিকাদারেরা নাকি কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে কি কর্তৃপক্ষ অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবে না?

শিশু কাঁদলে অবশ্যই মা-বাবা বুঝতে পারেন তাকে খাবার দিতে হবে কিংবা অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা করাতে হবে। কিন্তু শুধু কাঁদলেই কি খাবার দিতে হয়? তিন বেলা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় টিকা বা ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে যেকোনো মা-বাবাই সচেষ্ট থাকেন, সচেতন থাকেন। একটি নগরের অভিভাবকের দায়িত্বটাও এমন হওয়া উচিত নয় কি? কোথাও অভিযোগ পেলে তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ব্যবস্থা নেওয়ার পর সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলছে কি না, তা তদারকি করাও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আমরা মেনে নিচ্ছি, সরকার পতনের পর এমন অনেক সংস্কারকাজ বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু বর্তমানে যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁদের উচিত সেইসব সংস্কারকাজকে এগিয়ে নেওয়া, অজুহাত দেওয়া নয়। যদি উচ্ছেদের পর ফের সড়ক দখল হয়ে যায়, তাহলে উচ্ছেদ করা হলো কেন? সড়ক তো যাতায়াতের জন্য। যাতায়াতই যদি বিঘ্নিত হয়, তাহলে সে উচ্ছেদের কোনো মানে হয় না। এই উচ্ছেদ এবং পুনর্দখলের খেলায় লাগাম না টানলে তো জনহিতকর কাজ থেমেই থাকবে। সেই দায়িত্বও নিশ্চয়ই সিটি করপোরেশনেরই।

আমরা সেই কাজটাই করি, যা আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাই সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা আর প্রতিরোধ গড়ে না উঠলে এসব চলতেই থাকবে।

জাতিসংঘ ১ অক্টোবরকে ১৯৯১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। প্রতিবছরই দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ‘সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা’।

০১ অক্টোবর ২০২৩

ঘটনাগুলোর বৈপরীত্য তুলে ধরার জন্য উদাহরণের অভাব হবে না। মাত্র দুটি ঘটনা বলা যাক—ট্রাম্পের পূর্বসূরি এক প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, বিশ্বে আছে তিন ‘অশুভ শক্তির এক অক্ষ’, যার অন্যতম সদস্য সিরিয়া। বাকি দুটি—ইরান ও উত্তর কোরিয়া। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ওয়াশিংটন সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার মাথার দাম

৯ ঘণ্টা আগে

পৃথিবীতে কট্টর-ডানপন্থার উত্থানের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে পরিচয়বাদের রাজনীতি। এদিকে নরেন্দ্র মোদির ভারতে ‘হিন্দু খাতরে ম্যাঁ হেঁ’, ওদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার হাভিয়ের মিলেই থেকে নেদারল্যান্ডসের গিয়ার্ত ওয়াইল্ডার্স, ইতালির জর্জিয়া মেলোনি, জার্মানির এলিস ওয়েডেলের কণ্ঠেও একই জিগির—অভিবাসী

১০ ঘণ্টা আগে

মার্কিন সিনেটে ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জন্য সহায়তা তহবিল পাসের শুনানিতে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু যুবক হাতে ‘লাল রক্তের প্রতীক’ ধারণ করে শান্তভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। সেই দৃশ্য যেন নিঃশব্দে ঘোষণা করছিল যে বছরের পর বছর ধরে লুকিয়ে রাখা

১০ ঘণ্টা আগে