অলাত এহ্সান

বিজ্ঞাপনী বাণিজ্যের যুগে বইও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। বইয়ের মান নির্ধারিত হচ্ছে মূলত বিক্রির সংখ্যা দিয়ে। লেখালেখির জগতে ‘জনপ্রিয় ধারা’ শব্দটি আগেও ছিল। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বেস্ট সেলার, দু–চারটি সংস্করণের তকমার প্রবল প্রতাপ।

বহুল প্রচার, আর ফেসবুকে মুহুর্মুহু মুখ দেখানো তো আছেই। রয়েছে অনলাইন জরিপ, মুহূর্তেই যা বদলে দিতে পারে যেকোনো হিসাব। এমনকি লেখালেখি হয়ে গেছে প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত সুবিধা আদায়ের মাধ্যম। এর ভেতর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কী করে স্মরণ করা যায়?

গত শতাব্দীর ত্রিশ–চল্লিশের দশক বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন, সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনি ঘটনাবহুল ও অবিস্মরণীয় কাল। বাংলা সাহিত্যেও এ কথা সমান সত্য। এ সময় বাংলা কবিতায় যেমন ‘আধুনিক’ ধারা সূচিত হয়, কথাসাহিত্যে তেমনি আবির্ভূত হয় ঈপ্সিত আধুনিকতা।

কবিতায় অনুবাদনির্ভর আধুনিকতার তুলনায় কথাসাহিত্য অনেক বেশি প্রাচুর্যময় ছিল। আসলে একই সময়ে কোনো একটি ভাষায় এতজন কর্মচঞ্চল ও শক্তিশালী লেখক-কবির উপস্থিতি বিশ্বের ইতিহাসেই বিরল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্বস্বীকৃত ও বিপুল কর্মরাজীর মহাপুরুষ সচল থাকার পরও সে সময় রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিকতা বিস্তার লাভ করে।

বিশেষত তাঁর ভাব নির্ভরতার বিপরীতে মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের বৈচিত্র্য এবং সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চলছিল। আর এই ক্ষেত্রেই দক্ষতা দেখিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

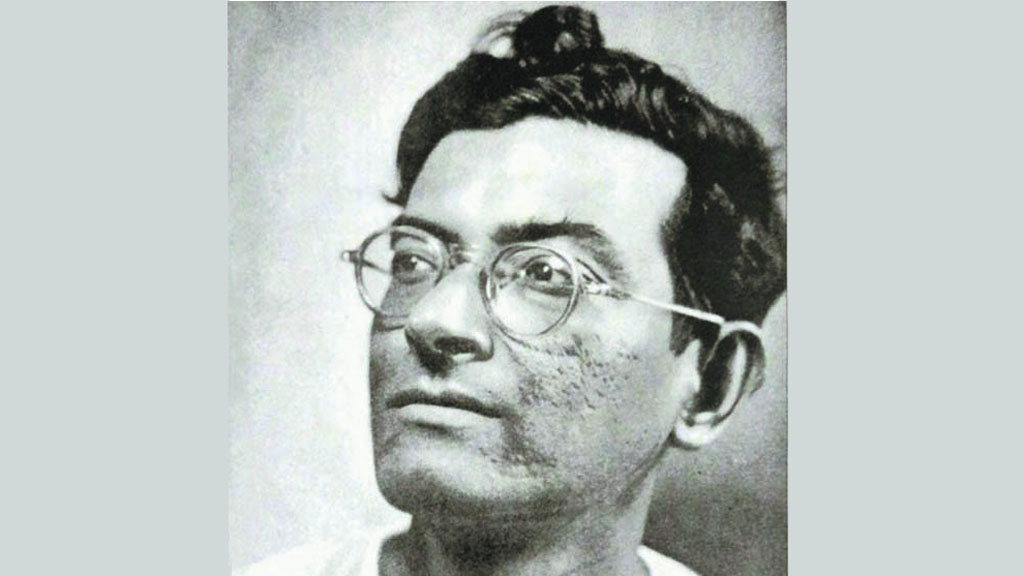

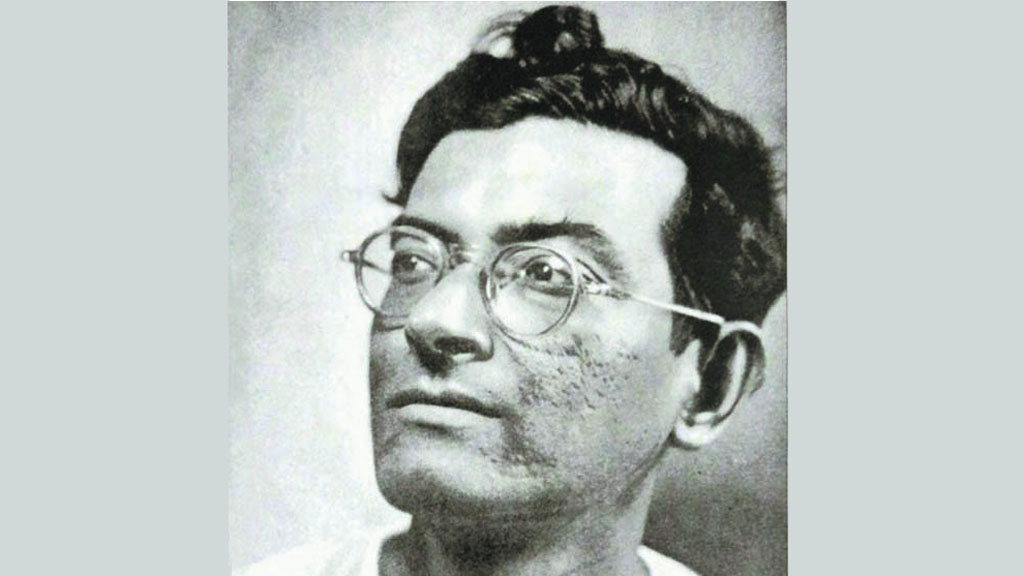

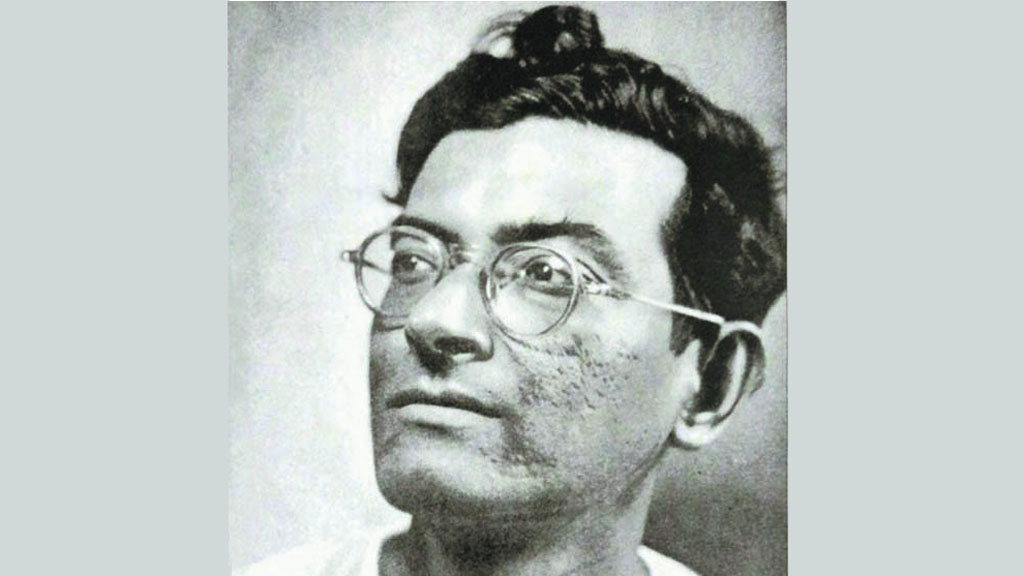

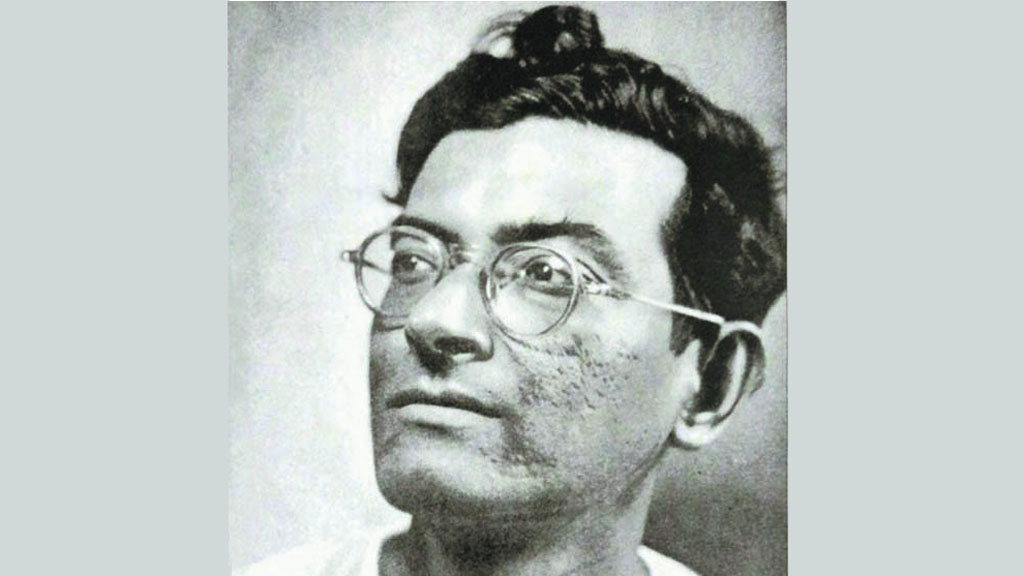

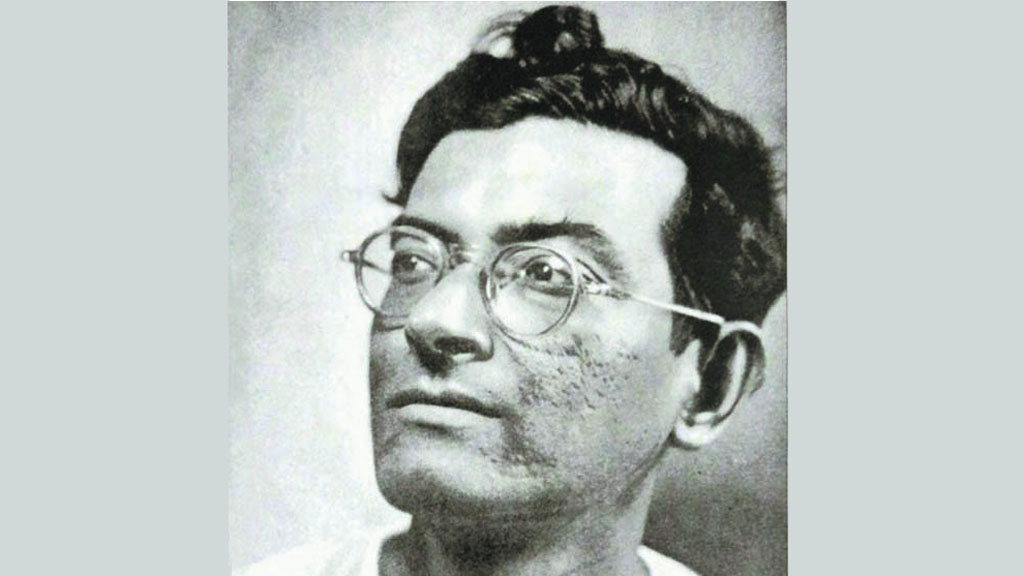

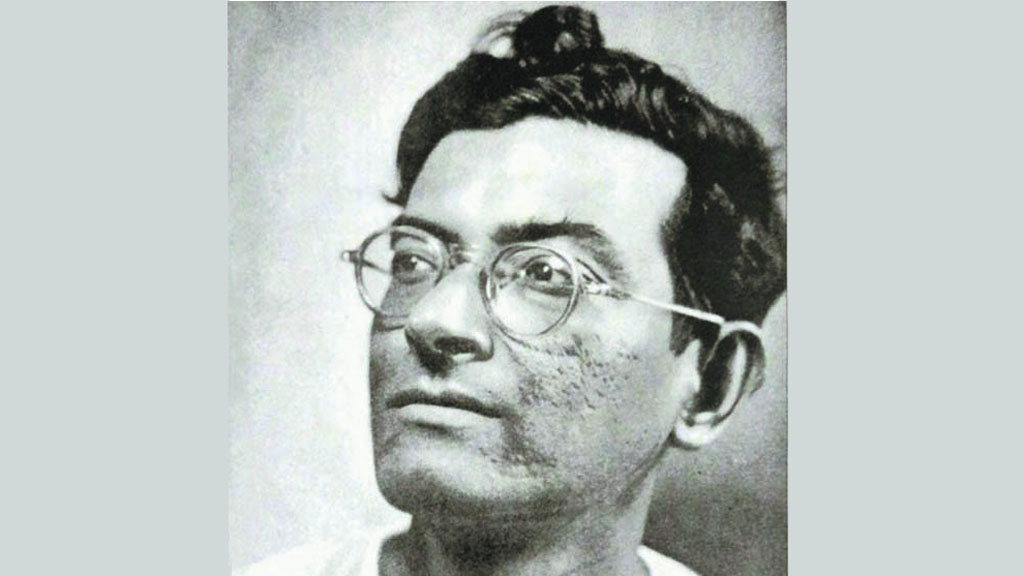

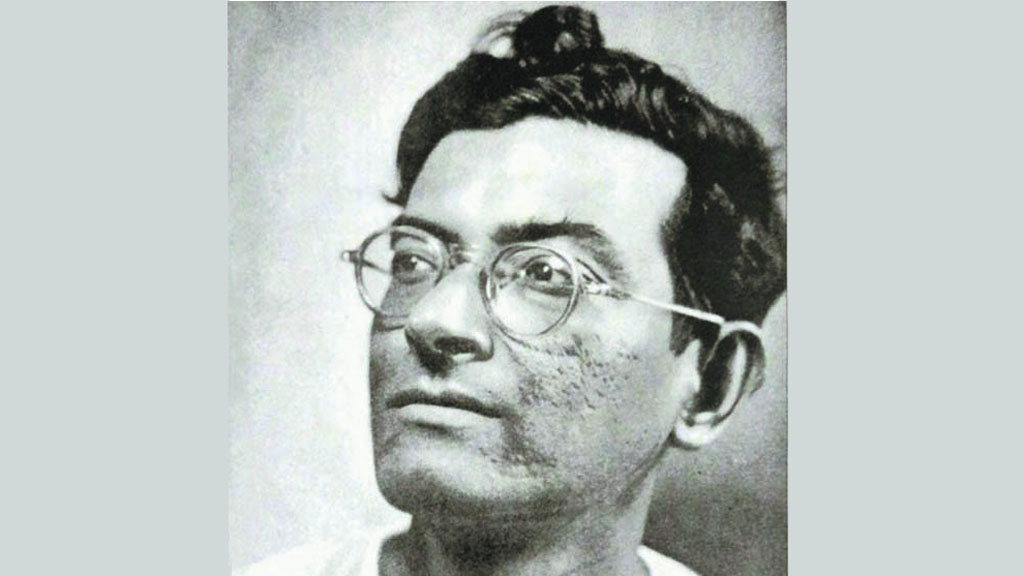

মাত্র ৪৮ বছরের সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কাল। এর মধ্যে ৩৭টি উপন্যাস, দুই শতাধিক গল্প, কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন মানিক। এগুলো বিশ্বের যেকোনো সৃষ্টিবহুল লেখকের সমৃদ্ধ সম্ভারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর শতাধিক সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ কবিতা ও খসড়া পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলো তাঁর যুবক বয়সেই (১৬–২১ বছর) রচিত। মৃত্যুর পরও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক অপ্রকাশিত সাহিত্য পাওয়া গেছে। তা ছাড়া তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পত্রিকায় লিখতেন। যদিও লেখাগুলো পরে আর সংগ্রহ করা যায়নি। তাতেই ‘জীবনঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী’ অভিধা তাঁর নামের সঙ্গে স্থায়ী হয়ে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ সালের ১৯ মে, বঙ্গাব্দ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫। বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মস্থল ভারতের সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকার তৎকালীন বিক্রমপুর মহকুমার (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) মালদপিয়া গ্রামে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তাঁদের পরিবার দেশ ত্যাগ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি খুঁজে পাওয়া নিয়ে চমৎকার গল্প আছে প্রয়াত কথাশিল্পী কায়েস আহমেদের; নাম—‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে ও মালদপিয়ার রমণী মুখুজ্জে’। গল্পের কোথাও সাম্প্রদায়িকতার কথা নেই। তবু গল্পটা পড়লেই বোঝা যায় তাঁরা কেন দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন।

সাহিত্যের সূচনা বিচারে এ তথ্য সত্য যে, কলেজে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে প্রথম গল্প ‘অতসীমামী’ লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরুতেই বাজিমাত। প্রথম গল্প গ্রন্থভুক্ত ‘মহাসংগম’ গল্পটি সম্পর্কে অধ্যাপক নির্মাল্য আচার্য বলেন, ‘এর তুল্য গল্প বিশ্বসাহিত্যে কদাচিৎ মিলবে।’ এই শুরুর গল্পটি ইঙ্গিত দেয়—সাহিত্যের জগতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলা হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল। সাধারণ্যে অন্তত এমন ধারণা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। প্রশ্ন হলো—সত্যি কি হঠাৎ করে লেখকের জন্ম হয়? এই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন মানিক। ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে তিনি লেখেন—‘আমি বলব, না, এ রকম হঠাৎ কোনো লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখক পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে। লেখক হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসলেই কেবল একজনের পক্ষে হঠাৎ একদিন লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব।’

‘দিবারাত্রির কাব্য’ উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মানিকের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৩৪ সালে ‘বঙ্গশ্রী’ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসটি সম্পর্কে আরেক অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কিছু নন, তিনি ঔপন্যাসিক।’ পরের বছর ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসটি। ১৯৩৫ সালে ‘জননী’, ‘দিবারাত্রির কাব্য’ উপন্যাস এবং ‘অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প’ গল্পগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর গ্রন্থকার হিসেবে যাত্রা শুরু হয়।

মনে রাখা দরকার, গত শতাব্দীর ত্রিশের দশক সাহিত্যের মতো ভারতবর্ষে রাজনীতিরও উত্থান–পতনের সময়। তখনই প্রকাশ হয় মানিকের প্রথম উপন্যাস। এর অন্তত একটি দিক তাঁর ‘নিজস্ব ধরন’ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তা হলো, সমসাময়িক ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের নিবিড় যোগ। সমাজের তল খুঁজতে গিয়ে, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তাঁর রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া ছিল প্রায় অবধারিত। এর একটা উত্তর পাওয়া যাবে তাঁর ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে। তিনি লেখেন, ‘মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি– জীবন ও সাহিত্য এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।’

আজকের দিনে রাষ্ট্রের বিরাজনীতিকরণ প্রকল্প (বলা যায়, রাজনীতিহীনতার রাজনীতি) কিংবা রাজনীতিবিমুখ নৈনাগরিকের সময়ে দাঁড়িয়ে মানিকের এই উপলব্ধির অনুধাবন খানিকটা কঠিন। তবে অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, সেই সময় রাজনীতির ভেতরই মানুষের মুক্তির দিশা ছিল। তা ছিল মানবমুক্তি-সমাজ প্রগতির রাজনীতি। তাই রাজনৈতিক সংস্রব তাঁর সাহিত্যের মান কমিয়েছে, নিন্দুকের এমন প্রচার সত্য নয়। বরং তাঁর লেখনী এতটা উর্বর ছিল যে, সমসাময়িক বিষয়ের প্রতি সাবলীল সাড়া দিতে পেরেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর সাহিত্যে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষাতত্ত্ব ও মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা সফলভাবে যুক্ত হয়েছে। সাহিত্যে উঠে এসেছে সেসব মানুষের জীবন ও সংগ্রাম।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক হিসেবে, সাহিত্যের প্রতি ‘সৎ’ থেকেই কমিউনিজমে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক চর্চা তাঁর সাহিত্যকে দলীয় প্রচারপত্রে নামিয়ে আনেনি। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে তিনি ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’-এ যুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে যুক্ত হন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। যুগপৎ লেখক ও রাজনীতিক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। তিনি পরবর্তীতে ‘প্রগতি লেখক সংঘ’–এর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

মূলত শ্রমিক ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটে দু–খণ্ডের ‘শহরতলি’ উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর সাড়া পড়ে। দাঙ্গার পটভূমিতে কলকাতার বেহাল নগরজীবন নিয়ে তাঁর প্রখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস ‘স্বাধীনতার স্বাদ’। বাঙালি সমাজের হতাশা, গ্রামীণ জীবনের অবহেলা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অসারতা নিয়ে লেখেন শ্লেষাত্মক উপন্যাস ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’।

শব্দ নির্বাচন, উপমা ও ভাষাশৈলীর কারণে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। ‘ভিটেমাটি’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা বিধ্বস্ত অবস্থা নিয়ে রচিত ‘আজ কাল পরশুর গল্প’ গল্পগ্রন্থটি তাঁর বিপ্লবী চেতনার অনন্য দলিল। কোনো কোনো গল্পে তাঁর জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা ও মানসের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অনেক উপন্যাস, গল্পই পরে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। জানিয়ে রাখা যেতে পারে, তাঁর জীবদ্দশাতেই ১৯৪৮ সালে ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরি হয়।

বিএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় এবং লেখক হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কারণে পরিবারের সঙ্গে বেশ দূরত্ব তৈরি হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর কারণে দ্রুতই তাঁকে পেশাজীবন বেছে নিতে হয়। ১৯৩৫ সালে ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকায় সম্পাদকীয় পদে পাঁচ বছর যুক্ত থাকেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা ছেড়ে দিয়ে পরে ভাইয়ের সঙ্গে প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। যদিও আড়াই বছরের মাথায় তা গোটাতে হয়। পরে স্বল্পকালীন নানা পেশায় যুক্ত হলেও কোনোটাই আর স্থায়ী হয়নি। লেখক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই কেটেছে তাঁর আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাঁর এই জীবনযুদ্ধ আরও কঠিন হয়ে পড়ল। একদিকে অর্থ সংস্থানের জন্য প্রচুর পরিশ্রম, অন্যদিকে বিদ্যমান বাস্তবতায় পার্টির কাচের ক্রমবর্ধমান চাপ; সব মিলিয়ে মানিক এক ত্রিশঙ্কু দশায় পড়লেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই দশা থেকে তাঁর মুক্তি মেলেনি। বলা যায়, চিকিৎসার অভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়। দিনটি ছিল ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর। বঙ্গাব্দ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।

এমনকি এই মৃত্যুর খবরটি পর্যন্ত মানিকের পার্টি কমরেড ও লেখকদের কাছে পৌঁছানো যায়নি অর্থাভাবে। শুনতে যেমনই লাগুক এটাই সত্য। মানিকের মৃত্যুর খবর প্রথম পেয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি মানিকের স্ত্রী কমলার (ডলি) কাছে জানতে চান, তাঁকে কেন ফোন করে আগে জানানো হয়নি? কমলার উত্তর ছিল—‘তাতেও যে পাঁচ আনা লাগাত দাদা।’

এই বঙ্গে যে শুধু লিখে বাঁচা যায় না, তা কি সমাজঘনিষ্ঠ মানিক জানতেন না? জানতেন নিশ্চয়। তারপরও তিনি এই লেখালিখির জীবনই বেছে নিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট রাজনীতিতে আস্থাশীল মানিকের কলম–শ্রমিকের জীবন বেছে নেওয়া তো স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু শুধু এটুকুই কি? না, আরও কিছু তাড়না ছিল। কী সেই তাড়না? উত্তর জানতে মানিকেরই শরণ নেওয়া যাক। ‘লেখকের কথা ও প্রগতি সাহিত্যের আত্মকথা’ শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধ সংকলনে থাকা ‘কেন লিখি’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ‘জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি, অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি, এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সম ভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।’

এবার ফেরা যাক শুরুর প্রসঙ্গে। এই সময়ে কেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করা? এর উত্তর আছে ‘এই সময়’ শব্দের ভেতর। ‘এই সময়’ ও সাহিত্যকে আমরা কীভাবে দেখি, তার মীমাংসার ওপরই আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা ও তাঁর স্মরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে। অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, ‘এই সময়’ প্রতিটি মানুষ প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বের ভেতর বাস করেন। বাজার সংস্কৃতির প্রভাব, পুঁজির প্রবল চাপ, রাষ্ট্রের দুঃশাসন, বৈষম্যের ক্ষমতা চর্চা, প্রতিষ্ঠার ইঁদুর দৌড়, পণ্যের ভিড়ে বিপন্ন জীবনে স্বস্তির কোনো সুযোগ নেই। সমাজের উচ্চকোটি থেকে নিম্নকোটির সবার ভেতর এই দ্বন্দ্ব আছে। ভেতরে-ভেতরে সবাই পুড়ে খাক হয়ে গেলেও প্রকাশ্যে শ্রেণিবৈষম্য বাড়ছে। মানুষের নির্বুদ্ধিতা, শঠতা, প্রতারণা, লোভে খোদ মানবতাই আজ বিপন্ন। যাদের সঙ্গে মিশছে, থাকছে, তাকেও মানুষ আর বিশ্বাস করতে পারে না।

বিষয়টির চমৎকার তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছেন ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো তাঁর ‘ধ্রুপদি যুগে উন্মাদনার ইতিহাস’ বইয়ে। বইটির আলোচনায় অমল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘উত্তর আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক’ বইতে বলছেন: ‘আমরা যাকে প্রাতিস্বিকতা বলতে অভ্যস্ত, যাকে আমরা ধরে নিই মানুষের অনড়, ধ্রুব চরিত্র বলে, সেটি মূলত কিছু সামাজিক ও নৈতিক বিধিনিষেধের প্রত্যাদেশে আমাদের ওপর আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে, একজন সামাজিক প্রাণী তার নিজের কাছে বিদেশি ও বিচ্ছিন্ন।’

সেই পথ ধরে মিশেল ফুকো রীতিমতো ঘোষণা করেছেন, ‘আমাদের চিন্তার কাঠামো খুব সহজেই বলে দেয় যে, মানুষ সাম্প্রতিক সময়ের এক আবিষ্কার। আর যা সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।’

এই বাস্তবতায় আমাদের তথাকথিত ‘বেস্ট সেলার’ সাহিত্যের লেখকেরা কী দিচ্ছেন? এই বাস্তবতা কি তাঁরা ধরতে পারছেন? মনে হয় না। এর কিছুই তাঁরা ব্যাখ্যা করার সাধ্য রাখেন না। তাঁরা বিদ্যমান বাস্তবতাকে উদ্যাপন করছেন। এই সাহিত্য আরও সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে চিন্তাকে। তা ছাড়া আমাদের সাহিত্য ঘুরপাক খাচ্ছে মধ্যবিত্তীয় সংকটে। যে কারণে গল্পের চরিত্রগুলো আবর্তিত হয় পলাতক ধরনের ফ্যান্টাসিতে। আর এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব। তিনি এই ব্যবস্থা ও বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেন। সাহিত্যের কাজ যে নিছক আনন্দ দেওয়া নয়, বরং মনকে সমৃদ্ধ করা, চিন্তাকে জাগ্রত করা—সেই কাজ করে মানিকের সাহিত্য।

শেষটা হোক মানিকেরই ভাষ্যে। ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘ভদ্র জীবনকে ভালোবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্র ঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভূষাদের মধ্যে গিয়ে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।’

অলাত এহ্সান: গল্পকার ও সমালোচক

বিজ্ঞাপনী বাণিজ্যের যুগে বইও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। বইয়ের মান নির্ধারিত হচ্ছে মূলত বিক্রির সংখ্যা দিয়ে। লেখালেখির জগতে ‘জনপ্রিয় ধারা’ শব্দটি আগেও ছিল। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বেস্ট সেলার, দু–চারটি সংস্করণের তকমার প্রবল প্রতাপ।

বহুল প্রচার, আর ফেসবুকে মুহুর্মুহু মুখ দেখানো তো আছেই। রয়েছে অনলাইন জরিপ, মুহূর্তেই যা বদলে দিতে পারে যেকোনো হিসাব। এমনকি লেখালেখি হয়ে গেছে প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত সুবিধা আদায়ের মাধ্যম। এর ভেতর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কী করে স্মরণ করা যায়?

গত শতাব্দীর ত্রিশ–চল্লিশের দশক বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন, সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনি ঘটনাবহুল ও অবিস্মরণীয় কাল। বাংলা সাহিত্যেও এ কথা সমান সত্য। এ সময় বাংলা কবিতায় যেমন ‘আধুনিক’ ধারা সূচিত হয়, কথাসাহিত্যে তেমনি আবির্ভূত হয় ঈপ্সিত আধুনিকতা।

কবিতায় অনুবাদনির্ভর আধুনিকতার তুলনায় কথাসাহিত্য অনেক বেশি প্রাচুর্যময় ছিল। আসলে একই সময়ে কোনো একটি ভাষায় এতজন কর্মচঞ্চল ও শক্তিশালী লেখক-কবির উপস্থিতি বিশ্বের ইতিহাসেই বিরল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্বস্বীকৃত ও বিপুল কর্মরাজীর মহাপুরুষ সচল থাকার পরও সে সময় রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিকতা বিস্তার লাভ করে।

বিশেষত তাঁর ভাব নির্ভরতার বিপরীতে মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের বৈচিত্র্য এবং সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চলছিল। আর এই ক্ষেত্রেই দক্ষতা দেখিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাত্র ৪৮ বছরের সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কাল। এর মধ্যে ৩৭টি উপন্যাস, দুই শতাধিক গল্প, কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন মানিক। এগুলো বিশ্বের যেকোনো সৃষ্টিবহুল লেখকের সমৃদ্ধ সম্ভারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর শতাধিক সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ কবিতা ও খসড়া পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলো তাঁর যুবক বয়সেই (১৬–২১ বছর) রচিত। মৃত্যুর পরও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক অপ্রকাশিত সাহিত্য পাওয়া গেছে। তা ছাড়া তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পত্রিকায় লিখতেন। যদিও লেখাগুলো পরে আর সংগ্রহ করা যায়নি। তাতেই ‘জীবনঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী’ অভিধা তাঁর নামের সঙ্গে স্থায়ী হয়ে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ সালের ১৯ মে, বঙ্গাব্দ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫। বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মস্থল ভারতের সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকার তৎকালীন বিক্রমপুর মহকুমার (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) মালদপিয়া গ্রামে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তাঁদের পরিবার দেশ ত্যাগ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি খুঁজে পাওয়া নিয়ে চমৎকার গল্প আছে প্রয়াত কথাশিল্পী কায়েস আহমেদের; নাম—‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে ও মালদপিয়ার রমণী মুখুজ্জে’। গল্পের কোথাও সাম্প্রদায়িকতার কথা নেই। তবু গল্পটা পড়লেই বোঝা যায় তাঁরা কেন দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন।

সাহিত্যের সূচনা বিচারে এ তথ্য সত্য যে, কলেজে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে প্রথম গল্প ‘অতসীমামী’ লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরুতেই বাজিমাত। প্রথম গল্প গ্রন্থভুক্ত ‘মহাসংগম’ গল্পটি সম্পর্কে অধ্যাপক নির্মাল্য আচার্য বলেন, ‘এর তুল্য গল্প বিশ্বসাহিত্যে কদাচিৎ মিলবে।’ এই শুরুর গল্পটি ইঙ্গিত দেয়—সাহিত্যের জগতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলা হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল। সাধারণ্যে অন্তত এমন ধারণা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। প্রশ্ন হলো—সত্যি কি হঠাৎ করে লেখকের জন্ম হয়? এই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন মানিক। ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে তিনি লেখেন—‘আমি বলব, না, এ রকম হঠাৎ কোনো লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখক পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে। লেখক হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসলেই কেবল একজনের পক্ষে হঠাৎ একদিন লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব।’

‘দিবারাত্রির কাব্য’ উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মানিকের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৩৪ সালে ‘বঙ্গশ্রী’ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসটি সম্পর্কে আরেক অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কিছু নন, তিনি ঔপন্যাসিক।’ পরের বছর ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসটি। ১৯৩৫ সালে ‘জননী’, ‘দিবারাত্রির কাব্য’ উপন্যাস এবং ‘অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প’ গল্পগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর গ্রন্থকার হিসেবে যাত্রা শুরু হয়।

মনে রাখা দরকার, গত শতাব্দীর ত্রিশের দশক সাহিত্যের মতো ভারতবর্ষে রাজনীতিরও উত্থান–পতনের সময়। তখনই প্রকাশ হয় মানিকের প্রথম উপন্যাস। এর অন্তত একটি দিক তাঁর ‘নিজস্ব ধরন’ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তা হলো, সমসাময়িক ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের নিবিড় যোগ। সমাজের তল খুঁজতে গিয়ে, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তাঁর রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া ছিল প্রায় অবধারিত। এর একটা উত্তর পাওয়া যাবে তাঁর ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে। তিনি লেখেন, ‘মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি– জীবন ও সাহিত্য এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।’

আজকের দিনে রাষ্ট্রের বিরাজনীতিকরণ প্রকল্প (বলা যায়, রাজনীতিহীনতার রাজনীতি) কিংবা রাজনীতিবিমুখ নৈনাগরিকের সময়ে দাঁড়িয়ে মানিকের এই উপলব্ধির অনুধাবন খানিকটা কঠিন। তবে অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, সেই সময় রাজনীতির ভেতরই মানুষের মুক্তির দিশা ছিল। তা ছিল মানবমুক্তি-সমাজ প্রগতির রাজনীতি। তাই রাজনৈতিক সংস্রব তাঁর সাহিত্যের মান কমিয়েছে, নিন্দুকের এমন প্রচার সত্য নয়। বরং তাঁর লেখনী এতটা উর্বর ছিল যে, সমসাময়িক বিষয়ের প্রতি সাবলীল সাড়া দিতে পেরেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর সাহিত্যে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষাতত্ত্ব ও মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা সফলভাবে যুক্ত হয়েছে। সাহিত্যে উঠে এসেছে সেসব মানুষের জীবন ও সংগ্রাম।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক হিসেবে, সাহিত্যের প্রতি ‘সৎ’ থেকেই কমিউনিজমে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক চর্চা তাঁর সাহিত্যকে দলীয় প্রচারপত্রে নামিয়ে আনেনি। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে তিনি ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’-এ যুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে যুক্ত হন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। যুগপৎ লেখক ও রাজনীতিক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। তিনি পরবর্তীতে ‘প্রগতি লেখক সংঘ’–এর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

মূলত শ্রমিক ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটে দু–খণ্ডের ‘শহরতলি’ উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর সাড়া পড়ে। দাঙ্গার পটভূমিতে কলকাতার বেহাল নগরজীবন নিয়ে তাঁর প্রখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস ‘স্বাধীনতার স্বাদ’। বাঙালি সমাজের হতাশা, গ্রামীণ জীবনের অবহেলা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অসারতা নিয়ে লেখেন শ্লেষাত্মক উপন্যাস ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’।

শব্দ নির্বাচন, উপমা ও ভাষাশৈলীর কারণে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। ‘ভিটেমাটি’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা বিধ্বস্ত অবস্থা নিয়ে রচিত ‘আজ কাল পরশুর গল্প’ গল্পগ্রন্থটি তাঁর বিপ্লবী চেতনার অনন্য দলিল। কোনো কোনো গল্পে তাঁর জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা ও মানসের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অনেক উপন্যাস, গল্পই পরে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। জানিয়ে রাখা যেতে পারে, তাঁর জীবদ্দশাতেই ১৯৪৮ সালে ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরি হয়।

বিএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় এবং লেখক হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কারণে পরিবারের সঙ্গে বেশ দূরত্ব তৈরি হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর কারণে দ্রুতই তাঁকে পেশাজীবন বেছে নিতে হয়। ১৯৩৫ সালে ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকায় সম্পাদকীয় পদে পাঁচ বছর যুক্ত থাকেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা ছেড়ে দিয়ে পরে ভাইয়ের সঙ্গে প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। যদিও আড়াই বছরের মাথায় তা গোটাতে হয়। পরে স্বল্পকালীন নানা পেশায় যুক্ত হলেও কোনোটাই আর স্থায়ী হয়নি। লেখক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই কেটেছে তাঁর আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাঁর এই জীবনযুদ্ধ আরও কঠিন হয়ে পড়ল। একদিকে অর্থ সংস্থানের জন্য প্রচুর পরিশ্রম, অন্যদিকে বিদ্যমান বাস্তবতায় পার্টির কাচের ক্রমবর্ধমান চাপ; সব মিলিয়ে মানিক এক ত্রিশঙ্কু দশায় পড়লেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই দশা থেকে তাঁর মুক্তি মেলেনি। বলা যায়, চিকিৎসার অভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়। দিনটি ছিল ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর। বঙ্গাব্দ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।

এমনকি এই মৃত্যুর খবরটি পর্যন্ত মানিকের পার্টি কমরেড ও লেখকদের কাছে পৌঁছানো যায়নি অর্থাভাবে। শুনতে যেমনই লাগুক এটাই সত্য। মানিকের মৃত্যুর খবর প্রথম পেয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি মানিকের স্ত্রী কমলার (ডলি) কাছে জানতে চান, তাঁকে কেন ফোন করে আগে জানানো হয়নি? কমলার উত্তর ছিল—‘তাতেও যে পাঁচ আনা লাগাত দাদা।’

এই বঙ্গে যে শুধু লিখে বাঁচা যায় না, তা কি সমাজঘনিষ্ঠ মানিক জানতেন না? জানতেন নিশ্চয়। তারপরও তিনি এই লেখালিখির জীবনই বেছে নিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট রাজনীতিতে আস্থাশীল মানিকের কলম–শ্রমিকের জীবন বেছে নেওয়া তো স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু শুধু এটুকুই কি? না, আরও কিছু তাড়না ছিল। কী সেই তাড়না? উত্তর জানতে মানিকেরই শরণ নেওয়া যাক। ‘লেখকের কথা ও প্রগতি সাহিত্যের আত্মকথা’ শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধ সংকলনে থাকা ‘কেন লিখি’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ‘জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি, অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি, এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সম ভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।’

এবার ফেরা যাক শুরুর প্রসঙ্গে। এই সময়ে কেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করা? এর উত্তর আছে ‘এই সময়’ শব্দের ভেতর। ‘এই সময়’ ও সাহিত্যকে আমরা কীভাবে দেখি, তার মীমাংসার ওপরই আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা ও তাঁর স্মরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে। অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, ‘এই সময়’ প্রতিটি মানুষ প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বের ভেতর বাস করেন। বাজার সংস্কৃতির প্রভাব, পুঁজির প্রবল চাপ, রাষ্ট্রের দুঃশাসন, বৈষম্যের ক্ষমতা চর্চা, প্রতিষ্ঠার ইঁদুর দৌড়, পণ্যের ভিড়ে বিপন্ন জীবনে স্বস্তির কোনো সুযোগ নেই। সমাজের উচ্চকোটি থেকে নিম্নকোটির সবার ভেতর এই দ্বন্দ্ব আছে। ভেতরে-ভেতরে সবাই পুড়ে খাক হয়ে গেলেও প্রকাশ্যে শ্রেণিবৈষম্য বাড়ছে। মানুষের নির্বুদ্ধিতা, শঠতা, প্রতারণা, লোভে খোদ মানবতাই আজ বিপন্ন। যাদের সঙ্গে মিশছে, থাকছে, তাকেও মানুষ আর বিশ্বাস করতে পারে না।

বিষয়টির চমৎকার তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছেন ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো তাঁর ‘ধ্রুপদি যুগে উন্মাদনার ইতিহাস’ বইয়ে। বইটির আলোচনায় অমল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘উত্তর আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক’ বইতে বলছেন: ‘আমরা যাকে প্রাতিস্বিকতা বলতে অভ্যস্ত, যাকে আমরা ধরে নিই মানুষের অনড়, ধ্রুব চরিত্র বলে, সেটি মূলত কিছু সামাজিক ও নৈতিক বিধিনিষেধের প্রত্যাদেশে আমাদের ওপর আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে, একজন সামাজিক প্রাণী তার নিজের কাছে বিদেশি ও বিচ্ছিন্ন।’

সেই পথ ধরে মিশেল ফুকো রীতিমতো ঘোষণা করেছেন, ‘আমাদের চিন্তার কাঠামো খুব সহজেই বলে দেয় যে, মানুষ সাম্প্রতিক সময়ের এক আবিষ্কার। আর যা সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।’

এই বাস্তবতায় আমাদের তথাকথিত ‘বেস্ট সেলার’ সাহিত্যের লেখকেরা কী দিচ্ছেন? এই বাস্তবতা কি তাঁরা ধরতে পারছেন? মনে হয় না। এর কিছুই তাঁরা ব্যাখ্যা করার সাধ্য রাখেন না। তাঁরা বিদ্যমান বাস্তবতাকে উদ্যাপন করছেন। এই সাহিত্য আরও সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে চিন্তাকে। তা ছাড়া আমাদের সাহিত্য ঘুরপাক খাচ্ছে মধ্যবিত্তীয় সংকটে। যে কারণে গল্পের চরিত্রগুলো আবর্তিত হয় পলাতক ধরনের ফ্যান্টাসিতে। আর এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব। তিনি এই ব্যবস্থা ও বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেন। সাহিত্যের কাজ যে নিছক আনন্দ দেওয়া নয়, বরং মনকে সমৃদ্ধ করা, চিন্তাকে জাগ্রত করা—সেই কাজ করে মানিকের সাহিত্য।

শেষটা হোক মানিকেরই ভাষ্যে। ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘ভদ্র জীবনকে ভালোবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্র ঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভূষাদের মধ্যে গিয়ে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।’

অলাত এহ্সান: গল্পকার ও সমালোচক

অলাত এহ্সান

বিজ্ঞাপনী বাণিজ্যের যুগে বইও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। বইয়ের মান নির্ধারিত হচ্ছে মূলত বিক্রির সংখ্যা দিয়ে। লেখালেখির জগতে ‘জনপ্রিয় ধারা’ শব্দটি আগেও ছিল। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বেস্ট সেলার, দু–চারটি সংস্করণের তকমার প্রবল প্রতাপ।

বহুল প্রচার, আর ফেসবুকে মুহুর্মুহু মুখ দেখানো তো আছেই। রয়েছে অনলাইন জরিপ, মুহূর্তেই যা বদলে দিতে পারে যেকোনো হিসাব। এমনকি লেখালেখি হয়ে গেছে প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত সুবিধা আদায়ের মাধ্যম। এর ভেতর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কী করে স্মরণ করা যায়?

গত শতাব্দীর ত্রিশ–চল্লিশের দশক বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন, সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনি ঘটনাবহুল ও অবিস্মরণীয় কাল। বাংলা সাহিত্যেও এ কথা সমান সত্য। এ সময় বাংলা কবিতায় যেমন ‘আধুনিক’ ধারা সূচিত হয়, কথাসাহিত্যে তেমনি আবির্ভূত হয় ঈপ্সিত আধুনিকতা।

কবিতায় অনুবাদনির্ভর আধুনিকতার তুলনায় কথাসাহিত্য অনেক বেশি প্রাচুর্যময় ছিল। আসলে একই সময়ে কোনো একটি ভাষায় এতজন কর্মচঞ্চল ও শক্তিশালী লেখক-কবির উপস্থিতি বিশ্বের ইতিহাসেই বিরল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্বস্বীকৃত ও বিপুল কর্মরাজীর মহাপুরুষ সচল থাকার পরও সে সময় রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিকতা বিস্তার লাভ করে।

বিশেষত তাঁর ভাব নির্ভরতার বিপরীতে মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের বৈচিত্র্য এবং সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চলছিল। আর এই ক্ষেত্রেই দক্ষতা দেখিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাত্র ৪৮ বছরের সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কাল। এর মধ্যে ৩৭টি উপন্যাস, দুই শতাধিক গল্প, কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন মানিক। এগুলো বিশ্বের যেকোনো সৃষ্টিবহুল লেখকের সমৃদ্ধ সম্ভারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর শতাধিক সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ কবিতা ও খসড়া পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলো তাঁর যুবক বয়সেই (১৬–২১ বছর) রচিত। মৃত্যুর পরও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক অপ্রকাশিত সাহিত্য পাওয়া গেছে। তা ছাড়া তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পত্রিকায় লিখতেন। যদিও লেখাগুলো পরে আর সংগ্রহ করা যায়নি। তাতেই ‘জীবনঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী’ অভিধা তাঁর নামের সঙ্গে স্থায়ী হয়ে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ সালের ১৯ মে, বঙ্গাব্দ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫। বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মস্থল ভারতের সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকার তৎকালীন বিক্রমপুর মহকুমার (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) মালদপিয়া গ্রামে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তাঁদের পরিবার দেশ ত্যাগ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি খুঁজে পাওয়া নিয়ে চমৎকার গল্প আছে প্রয়াত কথাশিল্পী কায়েস আহমেদের; নাম—‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে ও মালদপিয়ার রমণী মুখুজ্জে’। গল্পের কোথাও সাম্প্রদায়িকতার কথা নেই। তবু গল্পটা পড়লেই বোঝা যায় তাঁরা কেন দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন।

সাহিত্যের সূচনা বিচারে এ তথ্য সত্য যে, কলেজে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে প্রথম গল্প ‘অতসীমামী’ লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরুতেই বাজিমাত। প্রথম গল্প গ্রন্থভুক্ত ‘মহাসংগম’ গল্পটি সম্পর্কে অধ্যাপক নির্মাল্য আচার্য বলেন, ‘এর তুল্য গল্প বিশ্বসাহিত্যে কদাচিৎ মিলবে।’ এই শুরুর গল্পটি ইঙ্গিত দেয়—সাহিত্যের জগতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলা হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল। সাধারণ্যে অন্তত এমন ধারণা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। প্রশ্ন হলো—সত্যি কি হঠাৎ করে লেখকের জন্ম হয়? এই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন মানিক। ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে তিনি লেখেন—‘আমি বলব, না, এ রকম হঠাৎ কোনো লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখক পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে। লেখক হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসলেই কেবল একজনের পক্ষে হঠাৎ একদিন লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব।’

‘দিবারাত্রির কাব্য’ উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মানিকের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৩৪ সালে ‘বঙ্গশ্রী’ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসটি সম্পর্কে আরেক অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কিছু নন, তিনি ঔপন্যাসিক।’ পরের বছর ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসটি। ১৯৩৫ সালে ‘জননী’, ‘দিবারাত্রির কাব্য’ উপন্যাস এবং ‘অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প’ গল্পগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর গ্রন্থকার হিসেবে যাত্রা শুরু হয়।

মনে রাখা দরকার, গত শতাব্দীর ত্রিশের দশক সাহিত্যের মতো ভারতবর্ষে রাজনীতিরও উত্থান–পতনের সময়। তখনই প্রকাশ হয় মানিকের প্রথম উপন্যাস। এর অন্তত একটি দিক তাঁর ‘নিজস্ব ধরন’ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তা হলো, সমসাময়িক ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের নিবিড় যোগ। সমাজের তল খুঁজতে গিয়ে, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তাঁর রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া ছিল প্রায় অবধারিত। এর একটা উত্তর পাওয়া যাবে তাঁর ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে। তিনি লেখেন, ‘মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি– জীবন ও সাহিত্য এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।’

আজকের দিনে রাষ্ট্রের বিরাজনীতিকরণ প্রকল্প (বলা যায়, রাজনীতিহীনতার রাজনীতি) কিংবা রাজনীতিবিমুখ নৈনাগরিকের সময়ে দাঁড়িয়ে মানিকের এই উপলব্ধির অনুধাবন খানিকটা কঠিন। তবে অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, সেই সময় রাজনীতির ভেতরই মানুষের মুক্তির দিশা ছিল। তা ছিল মানবমুক্তি-সমাজ প্রগতির রাজনীতি। তাই রাজনৈতিক সংস্রব তাঁর সাহিত্যের মান কমিয়েছে, নিন্দুকের এমন প্রচার সত্য নয়। বরং তাঁর লেখনী এতটা উর্বর ছিল যে, সমসাময়িক বিষয়ের প্রতি সাবলীল সাড়া দিতে পেরেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর সাহিত্যে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষাতত্ত্ব ও মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা সফলভাবে যুক্ত হয়েছে। সাহিত্যে উঠে এসেছে সেসব মানুষের জীবন ও সংগ্রাম।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক হিসেবে, সাহিত্যের প্রতি ‘সৎ’ থেকেই কমিউনিজমে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক চর্চা তাঁর সাহিত্যকে দলীয় প্রচারপত্রে নামিয়ে আনেনি। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে তিনি ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’-এ যুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে যুক্ত হন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। যুগপৎ লেখক ও রাজনীতিক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। তিনি পরবর্তীতে ‘প্রগতি লেখক সংঘ’–এর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

মূলত শ্রমিক ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটে দু–খণ্ডের ‘শহরতলি’ উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর সাড়া পড়ে। দাঙ্গার পটভূমিতে কলকাতার বেহাল নগরজীবন নিয়ে তাঁর প্রখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস ‘স্বাধীনতার স্বাদ’। বাঙালি সমাজের হতাশা, গ্রামীণ জীবনের অবহেলা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অসারতা নিয়ে লেখেন শ্লেষাত্মক উপন্যাস ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’।

শব্দ নির্বাচন, উপমা ও ভাষাশৈলীর কারণে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। ‘ভিটেমাটি’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা বিধ্বস্ত অবস্থা নিয়ে রচিত ‘আজ কাল পরশুর গল্প’ গল্পগ্রন্থটি তাঁর বিপ্লবী চেতনার অনন্য দলিল। কোনো কোনো গল্পে তাঁর জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা ও মানসের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অনেক উপন্যাস, গল্পই পরে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। জানিয়ে রাখা যেতে পারে, তাঁর জীবদ্দশাতেই ১৯৪৮ সালে ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরি হয়।

বিএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় এবং লেখক হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কারণে পরিবারের সঙ্গে বেশ দূরত্ব তৈরি হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর কারণে দ্রুতই তাঁকে পেশাজীবন বেছে নিতে হয়। ১৯৩৫ সালে ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকায় সম্পাদকীয় পদে পাঁচ বছর যুক্ত থাকেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা ছেড়ে দিয়ে পরে ভাইয়ের সঙ্গে প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। যদিও আড়াই বছরের মাথায় তা গোটাতে হয়। পরে স্বল্পকালীন নানা পেশায় যুক্ত হলেও কোনোটাই আর স্থায়ী হয়নি। লেখক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই কেটেছে তাঁর আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাঁর এই জীবনযুদ্ধ আরও কঠিন হয়ে পড়ল। একদিকে অর্থ সংস্থানের জন্য প্রচুর পরিশ্রম, অন্যদিকে বিদ্যমান বাস্তবতায় পার্টির কাচের ক্রমবর্ধমান চাপ; সব মিলিয়ে মানিক এক ত্রিশঙ্কু দশায় পড়লেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই দশা থেকে তাঁর মুক্তি মেলেনি। বলা যায়, চিকিৎসার অভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়। দিনটি ছিল ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর। বঙ্গাব্দ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।

এমনকি এই মৃত্যুর খবরটি পর্যন্ত মানিকের পার্টি কমরেড ও লেখকদের কাছে পৌঁছানো যায়নি অর্থাভাবে। শুনতে যেমনই লাগুক এটাই সত্য। মানিকের মৃত্যুর খবর প্রথম পেয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি মানিকের স্ত্রী কমলার (ডলি) কাছে জানতে চান, তাঁকে কেন ফোন করে আগে জানানো হয়নি? কমলার উত্তর ছিল—‘তাতেও যে পাঁচ আনা লাগাত দাদা।’

এই বঙ্গে যে শুধু লিখে বাঁচা যায় না, তা কি সমাজঘনিষ্ঠ মানিক জানতেন না? জানতেন নিশ্চয়। তারপরও তিনি এই লেখালিখির জীবনই বেছে নিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট রাজনীতিতে আস্থাশীল মানিকের কলম–শ্রমিকের জীবন বেছে নেওয়া তো স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু শুধু এটুকুই কি? না, আরও কিছু তাড়না ছিল। কী সেই তাড়না? উত্তর জানতে মানিকেরই শরণ নেওয়া যাক। ‘লেখকের কথা ও প্রগতি সাহিত্যের আত্মকথা’ শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধ সংকলনে থাকা ‘কেন লিখি’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ‘জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি, অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি, এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সম ভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।’

এবার ফেরা যাক শুরুর প্রসঙ্গে। এই সময়ে কেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করা? এর উত্তর আছে ‘এই সময়’ শব্দের ভেতর। ‘এই সময়’ ও সাহিত্যকে আমরা কীভাবে দেখি, তার মীমাংসার ওপরই আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা ও তাঁর স্মরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে। অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, ‘এই সময়’ প্রতিটি মানুষ প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বের ভেতর বাস করেন। বাজার সংস্কৃতির প্রভাব, পুঁজির প্রবল চাপ, রাষ্ট্রের দুঃশাসন, বৈষম্যের ক্ষমতা চর্চা, প্রতিষ্ঠার ইঁদুর দৌড়, পণ্যের ভিড়ে বিপন্ন জীবনে স্বস্তির কোনো সুযোগ নেই। সমাজের উচ্চকোটি থেকে নিম্নকোটির সবার ভেতর এই দ্বন্দ্ব আছে। ভেতরে-ভেতরে সবাই পুড়ে খাক হয়ে গেলেও প্রকাশ্যে শ্রেণিবৈষম্য বাড়ছে। মানুষের নির্বুদ্ধিতা, শঠতা, প্রতারণা, লোভে খোদ মানবতাই আজ বিপন্ন। যাদের সঙ্গে মিশছে, থাকছে, তাকেও মানুষ আর বিশ্বাস করতে পারে না।

বিষয়টির চমৎকার তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছেন ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো তাঁর ‘ধ্রুপদি যুগে উন্মাদনার ইতিহাস’ বইয়ে। বইটির আলোচনায় অমল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘উত্তর আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক’ বইতে বলছেন: ‘আমরা যাকে প্রাতিস্বিকতা বলতে অভ্যস্ত, যাকে আমরা ধরে নিই মানুষের অনড়, ধ্রুব চরিত্র বলে, সেটি মূলত কিছু সামাজিক ও নৈতিক বিধিনিষেধের প্রত্যাদেশে আমাদের ওপর আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে, একজন সামাজিক প্রাণী তার নিজের কাছে বিদেশি ও বিচ্ছিন্ন।’

সেই পথ ধরে মিশেল ফুকো রীতিমতো ঘোষণা করেছেন, ‘আমাদের চিন্তার কাঠামো খুব সহজেই বলে দেয় যে, মানুষ সাম্প্রতিক সময়ের এক আবিষ্কার। আর যা সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।’

এই বাস্তবতায় আমাদের তথাকথিত ‘বেস্ট সেলার’ সাহিত্যের লেখকেরা কী দিচ্ছেন? এই বাস্তবতা কি তাঁরা ধরতে পারছেন? মনে হয় না। এর কিছুই তাঁরা ব্যাখ্যা করার সাধ্য রাখেন না। তাঁরা বিদ্যমান বাস্তবতাকে উদ্যাপন করছেন। এই সাহিত্য আরও সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে চিন্তাকে। তা ছাড়া আমাদের সাহিত্য ঘুরপাক খাচ্ছে মধ্যবিত্তীয় সংকটে। যে কারণে গল্পের চরিত্রগুলো আবর্তিত হয় পলাতক ধরনের ফ্যান্টাসিতে। আর এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব। তিনি এই ব্যবস্থা ও বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেন। সাহিত্যের কাজ যে নিছক আনন্দ দেওয়া নয়, বরং মনকে সমৃদ্ধ করা, চিন্তাকে জাগ্রত করা—সেই কাজ করে মানিকের সাহিত্য।

শেষটা হোক মানিকেরই ভাষ্যে। ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘ভদ্র জীবনকে ভালোবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্র ঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভূষাদের মধ্যে গিয়ে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।’

অলাত এহ্সান: গল্পকার ও সমালোচক

বিজ্ঞাপনী বাণিজ্যের যুগে বইও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। বইয়ের মান নির্ধারিত হচ্ছে মূলত বিক্রির সংখ্যা দিয়ে। লেখালেখির জগতে ‘জনপ্রিয় ধারা’ শব্দটি আগেও ছিল। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বেস্ট সেলার, দু–চারটি সংস্করণের তকমার প্রবল প্রতাপ।

বহুল প্রচার, আর ফেসবুকে মুহুর্মুহু মুখ দেখানো তো আছেই। রয়েছে অনলাইন জরিপ, মুহূর্তেই যা বদলে দিতে পারে যেকোনো হিসাব। এমনকি লেখালেখি হয়ে গেছে প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত সুবিধা আদায়ের মাধ্যম। এর ভেতর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কী করে স্মরণ করা যায়?

গত শতাব্দীর ত্রিশ–চল্লিশের দশক বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন, সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনি ঘটনাবহুল ও অবিস্মরণীয় কাল। বাংলা সাহিত্যেও এ কথা সমান সত্য। এ সময় বাংলা কবিতায় যেমন ‘আধুনিক’ ধারা সূচিত হয়, কথাসাহিত্যে তেমনি আবির্ভূত হয় ঈপ্সিত আধুনিকতা।

কবিতায় অনুবাদনির্ভর আধুনিকতার তুলনায় কথাসাহিত্য অনেক বেশি প্রাচুর্যময় ছিল। আসলে একই সময়ে কোনো একটি ভাষায় এতজন কর্মচঞ্চল ও শক্তিশালী লেখক-কবির উপস্থিতি বিশ্বের ইতিহাসেই বিরল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্বস্বীকৃত ও বিপুল কর্মরাজীর মহাপুরুষ সচল থাকার পরও সে সময় রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিকতা বিস্তার লাভ করে।

বিশেষত তাঁর ভাব নির্ভরতার বিপরীতে মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের বৈচিত্র্য এবং সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চলছিল। আর এই ক্ষেত্রেই দক্ষতা দেখিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাত্র ৪৮ বছরের সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কাল। এর মধ্যে ৩৭টি উপন্যাস, দুই শতাধিক গল্প, কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন মানিক। এগুলো বিশ্বের যেকোনো সৃষ্টিবহুল লেখকের সমৃদ্ধ সম্ভারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর শতাধিক সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ কবিতা ও খসড়া পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলো তাঁর যুবক বয়সেই (১৬–২১ বছর) রচিত। মৃত্যুর পরও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক অপ্রকাশিত সাহিত্য পাওয়া গেছে। তা ছাড়া তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পত্রিকায় লিখতেন। যদিও লেখাগুলো পরে আর সংগ্রহ করা যায়নি। তাতেই ‘জীবনঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী’ অভিধা তাঁর নামের সঙ্গে স্থায়ী হয়ে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ সালের ১৯ মে, বঙ্গাব্দ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫। বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মস্থল ভারতের সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকার তৎকালীন বিক্রমপুর মহকুমার (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) মালদপিয়া গ্রামে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তাঁদের পরিবার দেশ ত্যাগ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি খুঁজে পাওয়া নিয়ে চমৎকার গল্প আছে প্রয়াত কথাশিল্পী কায়েস আহমেদের; নাম—‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে ও মালদপিয়ার রমণী মুখুজ্জে’। গল্পের কোথাও সাম্প্রদায়িকতার কথা নেই। তবু গল্পটা পড়লেই বোঝা যায় তাঁরা কেন দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন।

সাহিত্যের সূচনা বিচারে এ তথ্য সত্য যে, কলেজে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে প্রথম গল্প ‘অতসীমামী’ লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরুতেই বাজিমাত। প্রথম গল্প গ্রন্থভুক্ত ‘মহাসংগম’ গল্পটি সম্পর্কে অধ্যাপক নির্মাল্য আচার্য বলেন, ‘এর তুল্য গল্প বিশ্বসাহিত্যে কদাচিৎ মিলবে।’ এই শুরুর গল্পটি ইঙ্গিত দেয়—সাহিত্যের জগতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলা হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল। সাধারণ্যে অন্তত এমন ধারণা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। প্রশ্ন হলো—সত্যি কি হঠাৎ করে লেখকের জন্ম হয়? এই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন মানিক। ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে তিনি লেখেন—‘আমি বলব, না, এ রকম হঠাৎ কোনো লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখক পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে। লেখক হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসলেই কেবল একজনের পক্ষে হঠাৎ একদিন লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব।’

‘দিবারাত্রির কাব্য’ উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মানিকের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৩৪ সালে ‘বঙ্গশ্রী’ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসটি সম্পর্কে আরেক অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কিছু নন, তিনি ঔপন্যাসিক।’ পরের বছর ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসটি। ১৯৩৫ সালে ‘জননী’, ‘দিবারাত্রির কাব্য’ উপন্যাস এবং ‘অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প’ গল্পগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর গ্রন্থকার হিসেবে যাত্রা শুরু হয়।

মনে রাখা দরকার, গত শতাব্দীর ত্রিশের দশক সাহিত্যের মতো ভারতবর্ষে রাজনীতিরও উত্থান–পতনের সময়। তখনই প্রকাশ হয় মানিকের প্রথম উপন্যাস। এর অন্তত একটি দিক তাঁর ‘নিজস্ব ধরন’ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তা হলো, সমসাময়িক ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের নিবিড় যোগ। সমাজের তল খুঁজতে গিয়ে, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তাঁর রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া ছিল প্রায় অবধারিত। এর একটা উত্তর পাওয়া যাবে তাঁর ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে। তিনি লেখেন, ‘মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি– জীবন ও সাহিত্য এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।’

আজকের দিনে রাষ্ট্রের বিরাজনীতিকরণ প্রকল্প (বলা যায়, রাজনীতিহীনতার রাজনীতি) কিংবা রাজনীতিবিমুখ নৈনাগরিকের সময়ে দাঁড়িয়ে মানিকের এই উপলব্ধির অনুধাবন খানিকটা কঠিন। তবে অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, সেই সময় রাজনীতির ভেতরই মানুষের মুক্তির দিশা ছিল। তা ছিল মানবমুক্তি-সমাজ প্রগতির রাজনীতি। তাই রাজনৈতিক সংস্রব তাঁর সাহিত্যের মান কমিয়েছে, নিন্দুকের এমন প্রচার সত্য নয়। বরং তাঁর লেখনী এতটা উর্বর ছিল যে, সমসাময়িক বিষয়ের প্রতি সাবলীল সাড়া দিতে পেরেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর সাহিত্যে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষাতত্ত্ব ও মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা সফলভাবে যুক্ত হয়েছে। সাহিত্যে উঠে এসেছে সেসব মানুষের জীবন ও সংগ্রাম।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক হিসেবে, সাহিত্যের প্রতি ‘সৎ’ থেকেই কমিউনিজমে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক চর্চা তাঁর সাহিত্যকে দলীয় প্রচারপত্রে নামিয়ে আনেনি। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে তিনি ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’-এ যুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে যুক্ত হন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। যুগপৎ লেখক ও রাজনীতিক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। তিনি পরবর্তীতে ‘প্রগতি লেখক সংঘ’–এর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

মূলত শ্রমিক ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটে দু–খণ্ডের ‘শহরতলি’ উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর সাড়া পড়ে। দাঙ্গার পটভূমিতে কলকাতার বেহাল নগরজীবন নিয়ে তাঁর প্রখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস ‘স্বাধীনতার স্বাদ’। বাঙালি সমাজের হতাশা, গ্রামীণ জীবনের অবহেলা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অসারতা নিয়ে লেখেন শ্লেষাত্মক উপন্যাস ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’।

শব্দ নির্বাচন, উপমা ও ভাষাশৈলীর কারণে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। ‘ভিটেমাটি’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা বিধ্বস্ত অবস্থা নিয়ে রচিত ‘আজ কাল পরশুর গল্প’ গল্পগ্রন্থটি তাঁর বিপ্লবী চেতনার অনন্য দলিল। কোনো কোনো গল্পে তাঁর জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা ও মানসের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অনেক উপন্যাস, গল্পই পরে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। জানিয়ে রাখা যেতে পারে, তাঁর জীবদ্দশাতেই ১৯৪৮ সালে ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরি হয়।

বিএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় এবং লেখক হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কারণে পরিবারের সঙ্গে বেশ দূরত্ব তৈরি হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর কারণে দ্রুতই তাঁকে পেশাজীবন বেছে নিতে হয়। ১৯৩৫ সালে ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকায় সম্পাদকীয় পদে পাঁচ বছর যুক্ত থাকেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা ছেড়ে দিয়ে পরে ভাইয়ের সঙ্গে প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। যদিও আড়াই বছরের মাথায় তা গোটাতে হয়। পরে স্বল্পকালীন নানা পেশায় যুক্ত হলেও কোনোটাই আর স্থায়ী হয়নি। লেখক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই কেটেছে তাঁর আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাঁর এই জীবনযুদ্ধ আরও কঠিন হয়ে পড়ল। একদিকে অর্থ সংস্থানের জন্য প্রচুর পরিশ্রম, অন্যদিকে বিদ্যমান বাস্তবতায় পার্টির কাচের ক্রমবর্ধমান চাপ; সব মিলিয়ে মানিক এক ত্রিশঙ্কু দশায় পড়লেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই দশা থেকে তাঁর মুক্তি মেলেনি। বলা যায়, চিকিৎসার অভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়। দিনটি ছিল ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর। বঙ্গাব্দ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।

এমনকি এই মৃত্যুর খবরটি পর্যন্ত মানিকের পার্টি কমরেড ও লেখকদের কাছে পৌঁছানো যায়নি অর্থাভাবে। শুনতে যেমনই লাগুক এটাই সত্য। মানিকের মৃত্যুর খবর প্রথম পেয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি মানিকের স্ত্রী কমলার (ডলি) কাছে জানতে চান, তাঁকে কেন ফোন করে আগে জানানো হয়নি? কমলার উত্তর ছিল—‘তাতেও যে পাঁচ আনা লাগাত দাদা।’

এই বঙ্গে যে শুধু লিখে বাঁচা যায় না, তা কি সমাজঘনিষ্ঠ মানিক জানতেন না? জানতেন নিশ্চয়। তারপরও তিনি এই লেখালিখির জীবনই বেছে নিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট রাজনীতিতে আস্থাশীল মানিকের কলম–শ্রমিকের জীবন বেছে নেওয়া তো স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু শুধু এটুকুই কি? না, আরও কিছু তাড়না ছিল। কী সেই তাড়না? উত্তর জানতে মানিকেরই শরণ নেওয়া যাক। ‘লেখকের কথা ও প্রগতি সাহিত্যের আত্মকথা’ শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধ সংকলনে থাকা ‘কেন লিখি’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ‘জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি, অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি, এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সম ভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।’

এবার ফেরা যাক শুরুর প্রসঙ্গে। এই সময়ে কেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করা? এর উত্তর আছে ‘এই সময়’ শব্দের ভেতর। ‘এই সময়’ ও সাহিত্যকে আমরা কীভাবে দেখি, তার মীমাংসার ওপরই আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা ও তাঁর স্মরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে। অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, ‘এই সময়’ প্রতিটি মানুষ প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বের ভেতর বাস করেন। বাজার সংস্কৃতির প্রভাব, পুঁজির প্রবল চাপ, রাষ্ট্রের দুঃশাসন, বৈষম্যের ক্ষমতা চর্চা, প্রতিষ্ঠার ইঁদুর দৌড়, পণ্যের ভিড়ে বিপন্ন জীবনে স্বস্তির কোনো সুযোগ নেই। সমাজের উচ্চকোটি থেকে নিম্নকোটির সবার ভেতর এই দ্বন্দ্ব আছে। ভেতরে-ভেতরে সবাই পুড়ে খাক হয়ে গেলেও প্রকাশ্যে শ্রেণিবৈষম্য বাড়ছে। মানুষের নির্বুদ্ধিতা, শঠতা, প্রতারণা, লোভে খোদ মানবতাই আজ বিপন্ন। যাদের সঙ্গে মিশছে, থাকছে, তাকেও মানুষ আর বিশ্বাস করতে পারে না।

বিষয়টির চমৎকার তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছেন ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো তাঁর ‘ধ্রুপদি যুগে উন্মাদনার ইতিহাস’ বইয়ে। বইটির আলোচনায় অমল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘উত্তর আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক’ বইতে বলছেন: ‘আমরা যাকে প্রাতিস্বিকতা বলতে অভ্যস্ত, যাকে আমরা ধরে নিই মানুষের অনড়, ধ্রুব চরিত্র বলে, সেটি মূলত কিছু সামাজিক ও নৈতিক বিধিনিষেধের প্রত্যাদেশে আমাদের ওপর আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে, একজন সামাজিক প্রাণী তার নিজের কাছে বিদেশি ও বিচ্ছিন্ন।’

সেই পথ ধরে মিশেল ফুকো রীতিমতো ঘোষণা করেছেন, ‘আমাদের চিন্তার কাঠামো খুব সহজেই বলে দেয় যে, মানুষ সাম্প্রতিক সময়ের এক আবিষ্কার। আর যা সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।’

এই বাস্তবতায় আমাদের তথাকথিত ‘বেস্ট সেলার’ সাহিত্যের লেখকেরা কী দিচ্ছেন? এই বাস্তবতা কি তাঁরা ধরতে পারছেন? মনে হয় না। এর কিছুই তাঁরা ব্যাখ্যা করার সাধ্য রাখেন না। তাঁরা বিদ্যমান বাস্তবতাকে উদ্যাপন করছেন। এই সাহিত্য আরও সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে চিন্তাকে। তা ছাড়া আমাদের সাহিত্য ঘুরপাক খাচ্ছে মধ্যবিত্তীয় সংকটে। যে কারণে গল্পের চরিত্রগুলো আবর্তিত হয় পলাতক ধরনের ফ্যান্টাসিতে। আর এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব। তিনি এই ব্যবস্থা ও বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেন। সাহিত্যের কাজ যে নিছক আনন্দ দেওয়া নয়, বরং মনকে সমৃদ্ধ করা, চিন্তাকে জাগ্রত করা—সেই কাজ করে মানিকের সাহিত্য।

শেষটা হোক মানিকেরই ভাষ্যে। ‘সাহিত্য করার আগে’ প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘ভদ্র জীবনকে ভালোবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্র ঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভূষাদের মধ্যে গিয়ে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।’

অলাত এহ্সান: গল্পকার ও সমালোচক

ক্ষুধা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতা। সাধারণত আমাদের শরীর জানে, কখন খাবার খেতে হবে, কখন ঘুমাতে হবে। বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও খাবারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি এবং রাতে ও সকালবেলায় তা সবচেয়ে কম থাকে।

১২ ঘণ্টা আগে

বিমান সংস্থাগুলোর লাগেজ নীতিতে দিন দিন আরও কড়াকড়ি বাড়ছে। আর এই কারণেই হালকা ভ্রমণের চল বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। যাত্রীরা এখন ছোট, কেবিন-সাইজের সুটকেস বেছে নিচ্ছেন ভ্রমণের সময়। তবে ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুটকেস পুরোপুরি এড়িয়ে একটি ব্যাকপ্যাক নিয়েই বেরিয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ।

১৪ ঘণ্টা আগে

পুরো পৃথিবীর প্রায় পুরো জল ও স্থলভাগ কোনো না কোনো দেশের দখলে। কিন্তু কিছু জায়গা এখনো আছে, যেগুলো কোনো দেশের দখলে নেই। আন্তর্জাতিক আইনে এটিকে বলা হয় ‘টেরা নুলিউস’ বা নির্জন ভূমি। যদিও এ ধরনের জায়গা খুবই বিরল। এর একটি উদাহরণ হলো বির তাওয়িল। এটি মিসর ও সুদানের সীমান্তে মরুভূমির এক নির্জন অঞ্চল। দুটি...

১৯ ঘণ্টা আগে

মধু মূলত একটি উচ্চ ঔষধিগুণ সম্পন্ন ভেষজ তরল। এটি চিনির চেয়ে অনেক মিষ্টি। মধুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ, যা যকৃতে গ্রাইকোজেনের রিজার্ভ গড়ে তোলে। রাতে ঘুমানোর আগে মধু খেলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ভালো থাকে। এটি মানবদেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় বলে নিয়মিত মধু পানে রোগ-বালাই কমে। ঠান্ডায়...

২০ ঘণ্টা আগেফিচার ডেস্ক

ক্ষুধা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতা। সাধারণত আমাদের শরীর জানে, কখন খাবার খেতে হবে, কখন ঘুমাতে হবে। বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও খাবারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি এবং রাত ও সকালবেলায় তা সবচেয়ে কম থাকে।

যদি মাঝরাতে কিংবা ভোরবেলা প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে আপনার ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, শরীর যা প্রয়োজন, তা পাচ্ছে না। সাধারণত খাদ্যাভ্যাস বা দৈনন্দিন রুটিনে সামান্য পরিবর্তন আনলেই রাতের ক্ষুধার সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। তবে কখনো কখনো এটি কোনো শারীরিক সমস্যার লক্ষণও হতে পারে, যার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন।

রাতে ক্ষুধা লাগে কেন

ঘুমের মধ্যেও আপনার শরীরে ক্যালরি কমতে থাকে। কোনো বিশেষ শারীরিক সমস্যা না থাকলে রাতে আপনার পেটে ক্ষুধার কষ্ট হওয়ার কথা নয়। রাতে বা সকালে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে ঘুম ভাঙার অনেক কারণ থাকতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে জড়িত। তবে ওষুধ ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যাও দায়ী হতে পারে।

কেন এই সমস্যা হয়

ঘুমানোর আগে বেশি খাওয়া

রাতে চিনিজাতীয় খাবার বেশি খেলে রক্তে শর্করা দ্রুত বেড়ে যায়। এরপর ইনসুলিন নিঃসরণ হয়ে রক্তে শর্করা কমতে থাকে। এই ওঠানামার ফলে একসময় প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগে। ঘুমানোর আগে ভারী খাবার না খেয়ে হালকা প্রোটিন বা ফাইবারযুক্ত কোনো খাবার খাওয়া ভালো।

পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া

ঘুম কম হলে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয়। পাশাপাশি ক্ষুধা বাড়ায় এমন হরমোন বেড়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমানো দরকার।

পিএমএস

অনেক নারীর মাসিক শুরুর আগে খাবারের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। ক্লান্তি, ঘুমের সমস্যা এবং শরীর ফুলে থাকার সঙ্গে রাতের ক্ষুধাও দেখা দিতে পারে।

ওষুধের প্রভাব

স্টেরয়েড, কয়েক ধরনের অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, সাইপ্রোহেপ্টাডিন জাতীয় অ্যান্টিহিস্টামিন, কয়েক ধরনের ডায়াবেটিসের ওষুধ, অ্যান্টিসাইকোটিক বা খিঁচুনির ওষুধ ক্ষুধা বাড়াতে পারে। ডোজ কমানো বা সময় বদলানো নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবেন না। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

তৃষ্ণাকে ক্ষুধা মনে করা

অনেক সময় শরীর পানিশূন্য হলে আমরা ক্ষুধা ভাবি। তাই রাতের ক্ষুধা লাগলে প্রথমেই পানি পান করুন।

মানসিক চাপ

মানসিক চাপ বাড়লে কর্টিসল হরমোন বেড়ে যায়, যা মিষ্টি বা অতিরিক্ত খাবারের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে।

অতিরিক্ত ব্যায়াম

রাতে বেশি ব্যায়াম করলে রক্তে শর্করা দ্রুত কমে যেতে পারে, ফলে রাতে ক্ষুধা লাগে।

নাইট ইটিং সিনড্রোম

এটি একটি খাদ্যজনিত সমস্যা। রাতে ঘন ঘন খেতে ইচ্ছে করা বা খাওয়ার জন্য ঘুম ভেঙে যাওয়াই মূল লক্ষণ। চিকিৎসায় সিবিটি, এসএসআরআই ও মেলাটোনিন ব্যবহৃত হয়।

গর্ভাবস্থা

গর্ভাবস্থায় ক্ষুধা বাড়া স্বাভাবিক। তবে এটি যদি খুব বেশি হয় বা সঙ্গে অন্য উপসর্গ থাকে, তাহলে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানো দরকার।

অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা

মোটা হওয়া, ডায়াবেটিস বা থাইরয়েড অতিরিক্ত সক্রিয়তা ক্ষুধা বাড়াতে পারে। এই অবস্থায় রক্তে শর্করা ঠিকমতো কাজ না করায় শরীর শক্তি পায় না, ফলে ক্ষুধা বাড়ে।

রাতের ক্ষুধা কমানোর সহজ উপায়

* রাতের খাবার খুব ভারী খাবেন না।

* ঘুমানোর আগে খুব ক্ষুধা থাকলে প্রোটিনসমৃদ্ধ ছোট্ট খাবার খান।

* পানি বেশি পান করুন।

* নিয়মিত ঘুমের রুটিন গড়ে তুলুন।

* মানসিক চাপে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা হালকা যোগব্যায়াম করতে পারেন।

* ওজন বেশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শে কমানোর চেষ্টা করুন। মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ ওজন কমলেও রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুধা কমে।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

* জীবনযাত্রা বদলেও যদি রাতের ক্ষুধা না কমে।

* ডায়াবেটিস বা থাইরয়েড সমস্যার উপসর্গ থাকলে।

* যেসব ওষুধ আপনি খাচ্ছেন, সেগুলোর কারণে ক্ষুধা বাড়ছে বলে মনে হলে।

* পিএমএস বা ঘুমের সমস্যা থেকে অবস্থা খারাপ হচ্ছে মনে হলে

সূত্র: হেলথলাইন

ক্ষুধা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতা। সাধারণত আমাদের শরীর জানে, কখন খাবার খেতে হবে, কখন ঘুমাতে হবে। বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও খাবারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি এবং রাত ও সকালবেলায় তা সবচেয়ে কম থাকে।

যদি মাঝরাতে কিংবা ভোরবেলা প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে আপনার ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, শরীর যা প্রয়োজন, তা পাচ্ছে না। সাধারণত খাদ্যাভ্যাস বা দৈনন্দিন রুটিনে সামান্য পরিবর্তন আনলেই রাতের ক্ষুধার সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। তবে কখনো কখনো এটি কোনো শারীরিক সমস্যার লক্ষণও হতে পারে, যার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন।

রাতে ক্ষুধা লাগে কেন

ঘুমের মধ্যেও আপনার শরীরে ক্যালরি কমতে থাকে। কোনো বিশেষ শারীরিক সমস্যা না থাকলে রাতে আপনার পেটে ক্ষুধার কষ্ট হওয়ার কথা নয়। রাতে বা সকালে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে ঘুম ভাঙার অনেক কারণ থাকতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে জড়িত। তবে ওষুধ ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যাও দায়ী হতে পারে।

কেন এই সমস্যা হয়

ঘুমানোর আগে বেশি খাওয়া

রাতে চিনিজাতীয় খাবার বেশি খেলে রক্তে শর্করা দ্রুত বেড়ে যায়। এরপর ইনসুলিন নিঃসরণ হয়ে রক্তে শর্করা কমতে থাকে। এই ওঠানামার ফলে একসময় প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগে। ঘুমানোর আগে ভারী খাবার না খেয়ে হালকা প্রোটিন বা ফাইবারযুক্ত কোনো খাবার খাওয়া ভালো।

পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া

ঘুম কম হলে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয়। পাশাপাশি ক্ষুধা বাড়ায় এমন হরমোন বেড়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমানো দরকার।

পিএমএস

অনেক নারীর মাসিক শুরুর আগে খাবারের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। ক্লান্তি, ঘুমের সমস্যা এবং শরীর ফুলে থাকার সঙ্গে রাতের ক্ষুধাও দেখা দিতে পারে।

ওষুধের প্রভাব

স্টেরয়েড, কয়েক ধরনের অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, সাইপ্রোহেপ্টাডিন জাতীয় অ্যান্টিহিস্টামিন, কয়েক ধরনের ডায়াবেটিসের ওষুধ, অ্যান্টিসাইকোটিক বা খিঁচুনির ওষুধ ক্ষুধা বাড়াতে পারে। ডোজ কমানো বা সময় বদলানো নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবেন না। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

তৃষ্ণাকে ক্ষুধা মনে করা

অনেক সময় শরীর পানিশূন্য হলে আমরা ক্ষুধা ভাবি। তাই রাতের ক্ষুধা লাগলে প্রথমেই পানি পান করুন।

মানসিক চাপ

মানসিক চাপ বাড়লে কর্টিসল হরমোন বেড়ে যায়, যা মিষ্টি বা অতিরিক্ত খাবারের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে।

অতিরিক্ত ব্যায়াম

রাতে বেশি ব্যায়াম করলে রক্তে শর্করা দ্রুত কমে যেতে পারে, ফলে রাতে ক্ষুধা লাগে।

নাইট ইটিং সিনড্রোম

এটি একটি খাদ্যজনিত সমস্যা। রাতে ঘন ঘন খেতে ইচ্ছে করা বা খাওয়ার জন্য ঘুম ভেঙে যাওয়াই মূল লক্ষণ। চিকিৎসায় সিবিটি, এসএসআরআই ও মেলাটোনিন ব্যবহৃত হয়।

গর্ভাবস্থা

গর্ভাবস্থায় ক্ষুধা বাড়া স্বাভাবিক। তবে এটি যদি খুব বেশি হয় বা সঙ্গে অন্য উপসর্গ থাকে, তাহলে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানো দরকার।

অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা

মোটা হওয়া, ডায়াবেটিস বা থাইরয়েড অতিরিক্ত সক্রিয়তা ক্ষুধা বাড়াতে পারে। এই অবস্থায় রক্তে শর্করা ঠিকমতো কাজ না করায় শরীর শক্তি পায় না, ফলে ক্ষুধা বাড়ে।

রাতের ক্ষুধা কমানোর সহজ উপায়

* রাতের খাবার খুব ভারী খাবেন না।

* ঘুমানোর আগে খুব ক্ষুধা থাকলে প্রোটিনসমৃদ্ধ ছোট্ট খাবার খান।

* পানি বেশি পান করুন।

* নিয়মিত ঘুমের রুটিন গড়ে তুলুন।

* মানসিক চাপে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা হালকা যোগব্যায়াম করতে পারেন।

* ওজন বেশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শে কমানোর চেষ্টা করুন। মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ ওজন কমলেও রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুধা কমে।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

* জীবনযাত্রা বদলেও যদি রাতের ক্ষুধা না কমে।

* ডায়াবেটিস বা থাইরয়েড সমস্যার উপসর্গ থাকলে।

* যেসব ওষুধ আপনি খাচ্ছেন, সেগুলোর কারণে ক্ষুধা বাড়ছে বলে মনে হলে।

* পিএমএস বা ঘুমের সমস্যা থেকে অবস্থা খারাপ হচ্ছে মনে হলে

সূত্র: হেলথলাইন

বিজ্ঞাপনী বাণিজ্যের যুগে বইও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। বইয়ের মান নির্ধারিত হচ্ছে মূলত বিক্রির সংখ্যা দিয়ে। লেখালেখির জগতে ‘জনপ্রিয় ধারা’ শব্দটি আগেও ছিল। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বেস্ট সেলার, দু–চারটি সংস্করণের তকমার প্রবল প্রতাপ

১৯ মে ২০২১

বিমান সংস্থাগুলোর লাগেজ নীতিতে দিন দিন আরও কড়াকড়ি বাড়ছে। আর এই কারণেই হালকা ভ্রমণের চল বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। যাত্রীরা এখন ছোট, কেবিন-সাইজের সুটকেস বেছে নিচ্ছেন ভ্রমণের সময়। তবে ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুটকেস পুরোপুরি এড়িয়ে একটি ব্যাকপ্যাক নিয়েই বেরিয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ।

১৪ ঘণ্টা আগে

পুরো পৃথিবীর প্রায় পুরো জল ও স্থলভাগ কোনো না কোনো দেশের দখলে। কিন্তু কিছু জায়গা এখনো আছে, যেগুলো কোনো দেশের দখলে নেই। আন্তর্জাতিক আইনে এটিকে বলা হয় ‘টেরা নুলিউস’ বা নির্জন ভূমি। যদিও এ ধরনের জায়গা খুবই বিরল। এর একটি উদাহরণ হলো বির তাওয়িল। এটি মিসর ও সুদানের সীমান্তে মরুভূমির এক নির্জন অঞ্চল। দুটি...

১৯ ঘণ্টা আগে

মধু মূলত একটি উচ্চ ঔষধিগুণ সম্পন্ন ভেষজ তরল। এটি চিনির চেয়ে অনেক মিষ্টি। মধুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ, যা যকৃতে গ্রাইকোজেনের রিজার্ভ গড়ে তোলে। রাতে ঘুমানোর আগে মধু খেলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ভালো থাকে। এটি মানবদেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় বলে নিয়মিত মধু পানে রোগ-বালাই কমে। ঠান্ডায়...

২০ ঘণ্টা আগেফিচার ডেস্ক

বিমান সংস্থাগুলোর লাগেজ নীতিতে দিন দিন আরও কড়াকড়ি বাড়ছে। আর এই কারণেই হালকা ভ্রমণের চল বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। যাত্রীরা এখন ছোট, কেবিন-সাইজের সুটকেস বেছে নিচ্ছেন ভ্রমণের সময়। তবে ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুটকেস পুরোপুরি এড়িয়ে একটি ব্যাকপ্যাক নিয়েই বেরিয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রখ্যাত ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ কার্ল লাউডনজোর দিয়ে বলেন যে সুটকেসের পরিবর্তে ব্যাকপ্যাক ব্যবহার করা অনেক বেশি ফলপ্রসূ। আর এটি তিনি নিজের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছে। কারণ তিনি কাজের সূত্রে মাসে অন্তত দুবার বিমানে ভ্রমণ করেন। সব মিলিয়ে, যদি আপনি হালকা, ঝামেলামুক্ত এবং দ্রুত ভ্রমণ করতে চান, তাহলে সুটকেস ছেড়ে একটি মানসম্মত ভ্রমণ ব্যাকপ্যাক বেছে নেওয়াই হবে আজকের দিনে বুদ্ধিমানের কাজ।

সুটকেস কেন নয়, বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন

কার্ল লাউডনের মতে, চাকাযুক্ত ট্রলি সুটকেস বা হুইলি ট্রলি কেস প্রথম দিকে বেশ ভালো সার্ভিস দেবে বলে মনে হতে পারে। তবে ভ্রমণের সময় শহরের মধ্যে চলাফেরার সময়ও এগুলো বিরাট ঝামেলার কারণ হইয়ে উঠে। ভিড়ের মধ্যে বা অসমান রাস্তায় সুটকেস টেনে নিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টকর। অন্যদিকে, একটি ব্যাকপ্যাকেও আপনি যথেষ্ট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে পারবেন। আর এটি বহন করা অনেক বেশি সহজ ও ব্যবহারিক। এ ক্ষেত্রে কার্ল লাউডন সর্বোচ্চ বৈধ বহনযোগ্য ব্যাকপ্যাকগুলো খুঁজে দেখার পরামর্শ দেন।

ব্যাকপ্যাক ব্যবহারের ৫টি সুবিধা

বিশেষজ্ঞদের মতে, এয়ারপোর্টে এবং ভ্রমণে সুটকেসের চেয়ে ব্যাকপ্যাক অনেক বেশি সুবিধাজনক। চলুন জেনে নিই সেই কারণগুলো:

গুছিয়ে রাখা সহজ

আজকাল ফ্লাইটে আসন পূর্ণ থাকে। তাই কেবিনের ওপরের বিনে জায়গার জন্য প্রায়ই কাড়াকাড়ির মতন অবস্থার সৃষ্টি হয়। হার্ড-সাইডেড রোলার সুটকেসগুলো বেশি জায়গা নেয়। কিন্তু একটি ব্যাকপ্যাক সহজেই লাগেজগুলোর ফাঁকে বা সামনের সিটের নিচে চেপে গুছিয়ে রাখা যায়।

চলাফেরা করা সহজ

ব্যাকপ্যাক কাঁধে নিলে তা আপনার শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে। এর ফলে আপনি সুটকেস টেনে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে কম জায়গা ব্যবহার করেন। এটি আশপাশে থাকা অন্য যাত্রীদেরও বাধা দেয় না। জ্যাম হওয়া চাকা বা হাতল নিয়ে চিন্তাও করতে হয় না।

হাত থাকে সম্পূর্ণ মুক্ত

এটি ব্যাকপ্যাক ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা। কাঁধে ব্যাগ থাকলে আপনার দু’টি হাতই মুক্ত থাকে। ফলে বিমানবন্দরে কফি বা নাশতা নেওয়া, টিকিট হাতে রাখা, বা স্মার্টফোন ব্যবহার করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

বহুমুখী ব্যবহার

ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত ব্যাকপ্যাকগুলো প্রায়ই অতিরিক্ত অ্যাটাচমেন্ট পয়েন্ট বা পকেটসহ তৈরি হয়। এই বিষয়টি এর বহন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গন্তব্যে পৌঁছানোর পর এই ব্যাকপ্যাকটি আপনি দৈনন্দিন কাজ বা অ্যাডভেঞ্চারেও ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন: হাইকিং বা শপিং করার সময় সুটকেস ব্যবহার করা যায় না।

শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

কিছুটা ভারী ব্যাকপ্যাক বহন করা এক ধরনের ব্যায়ামের মতো। এটি হাঁটতে গিয়ে সামরিক কায়দায় ভার বহনের মতো না হলেও, সাধারণ হাঁটার চেয়ে ২ থেকে ৩ গুণ বেশি ক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করতে পারে। নিয়মিত ভ্রমণের কারণে ওয়ার্কআউটের সময় কম পেলে, এই পদ্ধতিতে শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখা যায়।

ভ্রমণের জন্য কিছু জরুরি টিপস

কার্ল লাউডন ব্যাকপ্যাক ব্যবহারের পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন:

অতিরিক্ত হালকা পোশাকঃ গন্তব্যে পৌঁছে তাৎক্ষণিক পোশাক পরিবর্তনের জন্য একটি অতিরিক্ত টি-শার্ট বা হালকা কোন কাপড় ব্যাগে রাখুন।

ক্যাবল গুছিয়ে নিনঃ ফ্লাই করার আগেই আপনার সমস্ত চার্জিং ক্যাবল এবং সরঞ্জাম গুছিয়ে নিন।

ল্যাপটপই পাওয়ার ব্যাংকঃ মনে রাখবেন, আপনার ল্যাপটপটি একটি বিশাল পাওয়ার ব্যাংক হিসেবে কাজ করতে পারে। তাই আলাদা পাওয়ার ব্যাংক সব সময় প্রয়োজন নাও হতে পারে।

নেমে হাঁটাঃ দীর্ঘ ফ্লাইট বা ভ্রমণের পর ক্লান্তি ও জেট-ল্যাগ কাটাতে কিছুক্ষণ হেঁটে নিন। এটি গভীর শিরায় রক্ত জমাট বাঁধা ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

সূত্রঃ ডেইলি মেইল, গিয়ার পেট্রল, ওয়ার্ল্ড অব ফ্রিল্যান্সের

বিমান সংস্থাগুলোর লাগেজ নীতিতে দিন দিন আরও কড়াকড়ি বাড়ছে। আর এই কারণেই হালকা ভ্রমণের চল বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। যাত্রীরা এখন ছোট, কেবিন-সাইজের সুটকেস বেছে নিচ্ছেন ভ্রমণের সময়। তবে ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুটকেস পুরোপুরি এড়িয়ে একটি ব্যাকপ্যাক নিয়েই বেরিয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রখ্যাত ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ কার্ল লাউডনজোর দিয়ে বলেন যে সুটকেসের পরিবর্তে ব্যাকপ্যাক ব্যবহার করা অনেক বেশি ফলপ্রসূ। আর এটি তিনি নিজের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছে। কারণ তিনি কাজের সূত্রে মাসে অন্তত দুবার বিমানে ভ্রমণ করেন। সব মিলিয়ে, যদি আপনি হালকা, ঝামেলামুক্ত এবং দ্রুত ভ্রমণ করতে চান, তাহলে সুটকেস ছেড়ে একটি মানসম্মত ভ্রমণ ব্যাকপ্যাক বেছে নেওয়াই হবে আজকের দিনে বুদ্ধিমানের কাজ।

সুটকেস কেন নয়, বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন

কার্ল লাউডনের মতে, চাকাযুক্ত ট্রলি সুটকেস বা হুইলি ট্রলি কেস প্রথম দিকে বেশ ভালো সার্ভিস দেবে বলে মনে হতে পারে। তবে ভ্রমণের সময় শহরের মধ্যে চলাফেরার সময়ও এগুলো বিরাট ঝামেলার কারণ হইয়ে উঠে। ভিড়ের মধ্যে বা অসমান রাস্তায় সুটকেস টেনে নিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টকর। অন্যদিকে, একটি ব্যাকপ্যাকেও আপনি যথেষ্ট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে পারবেন। আর এটি বহন করা অনেক বেশি সহজ ও ব্যবহারিক। এ ক্ষেত্রে কার্ল লাউডন সর্বোচ্চ বৈধ বহনযোগ্য ব্যাকপ্যাকগুলো খুঁজে দেখার পরামর্শ দেন।

ব্যাকপ্যাক ব্যবহারের ৫টি সুবিধা

বিশেষজ্ঞদের মতে, এয়ারপোর্টে এবং ভ্রমণে সুটকেসের চেয়ে ব্যাকপ্যাক অনেক বেশি সুবিধাজনক। চলুন জেনে নিই সেই কারণগুলো:

গুছিয়ে রাখা সহজ

আজকাল ফ্লাইটে আসন পূর্ণ থাকে। তাই কেবিনের ওপরের বিনে জায়গার জন্য প্রায়ই কাড়াকাড়ির মতন অবস্থার সৃষ্টি হয়। হার্ড-সাইডেড রোলার সুটকেসগুলো বেশি জায়গা নেয়। কিন্তু একটি ব্যাকপ্যাক সহজেই লাগেজগুলোর ফাঁকে বা সামনের সিটের নিচে চেপে গুছিয়ে রাখা যায়।

চলাফেরা করা সহজ

ব্যাকপ্যাক কাঁধে নিলে তা আপনার শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে। এর ফলে আপনি সুটকেস টেনে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে কম জায়গা ব্যবহার করেন। এটি আশপাশে থাকা অন্য যাত্রীদেরও বাধা দেয় না। জ্যাম হওয়া চাকা বা হাতল নিয়ে চিন্তাও করতে হয় না।

হাত থাকে সম্পূর্ণ মুক্ত

এটি ব্যাকপ্যাক ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা। কাঁধে ব্যাগ থাকলে আপনার দু’টি হাতই মুক্ত থাকে। ফলে বিমানবন্দরে কফি বা নাশতা নেওয়া, টিকিট হাতে রাখা, বা স্মার্টফোন ব্যবহার করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

বহুমুখী ব্যবহার

ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত ব্যাকপ্যাকগুলো প্রায়ই অতিরিক্ত অ্যাটাচমেন্ট পয়েন্ট বা পকেটসহ তৈরি হয়। এই বিষয়টি এর বহন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গন্তব্যে পৌঁছানোর পর এই ব্যাকপ্যাকটি আপনি দৈনন্দিন কাজ বা অ্যাডভেঞ্চারেও ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন: হাইকিং বা শপিং করার সময় সুটকেস ব্যবহার করা যায় না।

শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

কিছুটা ভারী ব্যাকপ্যাক বহন করা এক ধরনের ব্যায়ামের মতো। এটি হাঁটতে গিয়ে সামরিক কায়দায় ভার বহনের মতো না হলেও, সাধারণ হাঁটার চেয়ে ২ থেকে ৩ গুণ বেশি ক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করতে পারে। নিয়মিত ভ্রমণের কারণে ওয়ার্কআউটের সময় কম পেলে, এই পদ্ধতিতে শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখা যায়।

ভ্রমণের জন্য কিছু জরুরি টিপস

কার্ল লাউডন ব্যাকপ্যাক ব্যবহারের পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন:

অতিরিক্ত হালকা পোশাকঃ গন্তব্যে পৌঁছে তাৎক্ষণিক পোশাক পরিবর্তনের জন্য একটি অতিরিক্ত টি-শার্ট বা হালকা কোন কাপড় ব্যাগে রাখুন।

ক্যাবল গুছিয়ে নিনঃ ফ্লাই করার আগেই আপনার সমস্ত চার্জিং ক্যাবল এবং সরঞ্জাম গুছিয়ে নিন।

ল্যাপটপই পাওয়ার ব্যাংকঃ মনে রাখবেন, আপনার ল্যাপটপটি একটি বিশাল পাওয়ার ব্যাংক হিসেবে কাজ করতে পারে। তাই আলাদা পাওয়ার ব্যাংক সব সময় প্রয়োজন নাও হতে পারে।

নেমে হাঁটাঃ দীর্ঘ ফ্লাইট বা ভ্রমণের পর ক্লান্তি ও জেট-ল্যাগ কাটাতে কিছুক্ষণ হেঁটে নিন। এটি গভীর শিরায় রক্ত জমাট বাঁধা ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

সূত্রঃ ডেইলি মেইল, গিয়ার পেট্রল, ওয়ার্ল্ড অব ফ্রিল্যান্সের

বিজ্ঞাপনী বাণিজ্যের যুগে বইও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। বইয়ের মান নির্ধারিত হচ্ছে মূলত বিক্রির সংখ্যা দিয়ে। লেখালেখির জগতে ‘জনপ্রিয় ধারা’ শব্দটি আগেও ছিল। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বেস্ট সেলার, দু–চারটি সংস্করণের তকমার প্রবল প্রতাপ

১৯ মে ২০২১

ক্ষুধা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতা। সাধারণত আমাদের শরীর জানে, কখন খাবার খেতে হবে, কখন ঘুমাতে হবে। বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও খাবারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি এবং রাতে ও সকালবেলায় তা সবচেয়ে কম থাকে।

১২ ঘণ্টা আগে

পুরো পৃথিবীর প্রায় পুরো জল ও স্থলভাগ কোনো না কোনো দেশের দখলে। কিন্তু কিছু জায়গা এখনো আছে, যেগুলো কোনো দেশের দখলে নেই। আন্তর্জাতিক আইনে এটিকে বলা হয় ‘টেরা নুলিউস’ বা নির্জন ভূমি। যদিও এ ধরনের জায়গা খুবই বিরল। এর একটি উদাহরণ হলো বির তাওয়িল। এটি মিসর ও সুদানের সীমান্তে মরুভূমির এক নির্জন অঞ্চল। দুটি...

১৯ ঘণ্টা আগে

মধু মূলত একটি উচ্চ ঔষধিগুণ সম্পন্ন ভেষজ তরল। এটি চিনির চেয়ে অনেক মিষ্টি। মধুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ, যা যকৃতে গ্রাইকোজেনের রিজার্ভ গড়ে তোলে। রাতে ঘুমানোর আগে মধু খেলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ভালো থাকে। এটি মানবদেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় বলে নিয়মিত মধু পানে রোগ-বালাই কমে। ঠান্ডায়...

২০ ঘণ্টা আগেফিচার ডেস্ক, ঢাকা

পুরো পৃথিবীর প্রায় পুরো জল ও স্থলভাগ কোনো না কোনো দেশের দখলে। কিন্তু কিছু জায়গা এখনো আছে, যেগুলো কোনো দেশের দখলে নেই। আন্তর্জাতিক আইনে এটিকে বলা হয় ‘টেরা নুলিউস’ বা নির্জন ভূমি। যদিও এ ধরনের জায়গা খুবই বিরল। এর একটি উদাহরণ হলো বির তাওয়িল। এটি মিসর ও সুদানের সীমান্তে মরুভূমির এক নির্জন অঞ্চল। দুটি দেশই জায়গাটি নিজের বলে দাবি করে।

কয়েকজন যুবক স্বপ্ন দেখেছেন এ রকম এক অঞ্চলে ছোট রাষ্ট্র বা মাইক্রোন্যাশন গড়ে তুলতে। ২০১৪ সালে আমেরিকান জেরেমাইয়া হিটন এই অঞ্চলে উত্তর সুদানের হয়ে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল কন্যাকে বাস্তব জীবনের রাজকুমারী বানানো।

তাঁর মতো অন্য এক যুবক, ড্যানিয়েল জ্যাকসনও এমনই এক স্বপ্ন দেখেন। তাঁর লক্ষ্য নতুন একটি রাষ্ট্র নিজের মতো করে পরিচালনা করা।

ইউরোপেও মাইক্রোন্যাশন

ক্রোয়েশিয়া-সার্বিয়ার দানিউব নদীর তীরে দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত বিবাদ চলছে। ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হওয়া এ দ্বন্দ্ব নব্বইয়ের দশকে আবার উত্তপ্ত হয়। তখন ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়া প্রাচীন সীমান্ত পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করে। সার্বিয়া দাবি করে, সীমান্ত নদীর মাঝ দিয়ে যাবে। অন্যদিকে ক্রোয়েশিয়া ১৯ শতকের মানচিত্রের ভিত্তিতে সীমান্ত চিহ্নিত করে। ফলে নদীর পশ্চিম তীরে কিছু ছোট এলাকা নোম্যান্স ল্যান্ড হিসেবে রয়ে গেছে।

এ ধরনের এক অঞ্চলে ২০১৫ সালে চেক রাজনীতিবিদ ভিট জেদলিচকা ৭ বর্গকিলোমিটার জমি দখল করে ফ্রি রিপাবলিক অব লিবারল্যান্ড ঘোষণা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, একটি স্বাধীন, লিবার্টেরিয়ান মাইক্রোস্টেট গড়ে তোলা।

ড্যানিয়েল জ্যাকসন ও ভের্ডিস

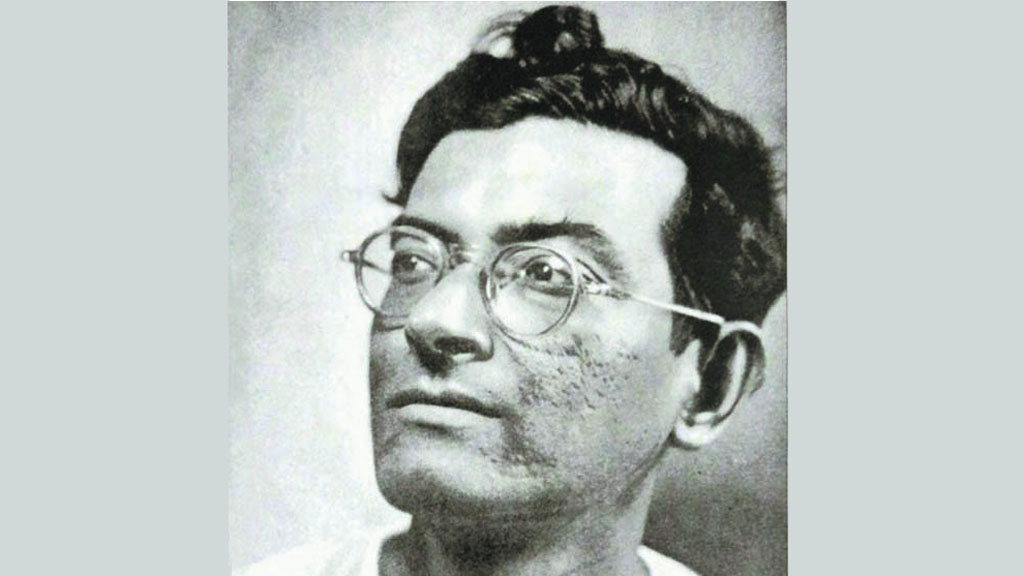

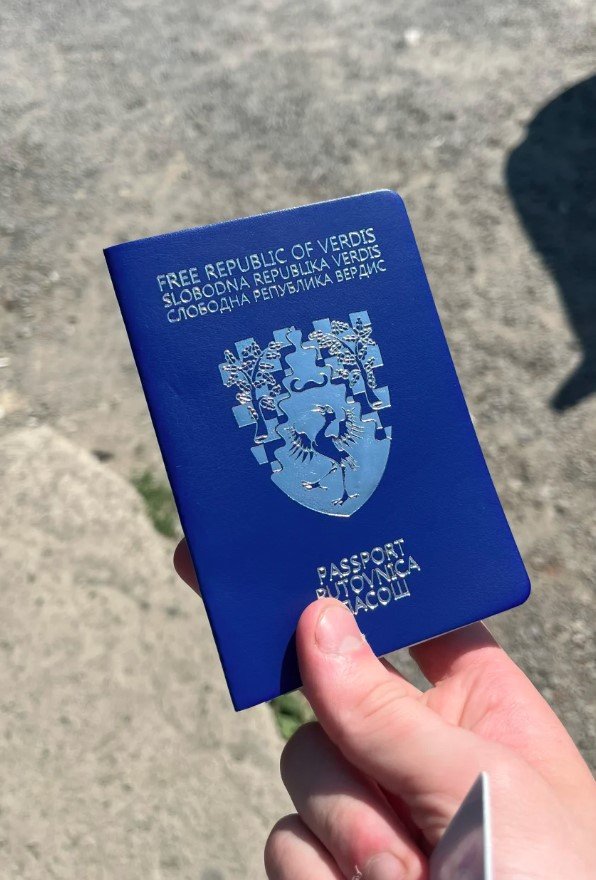

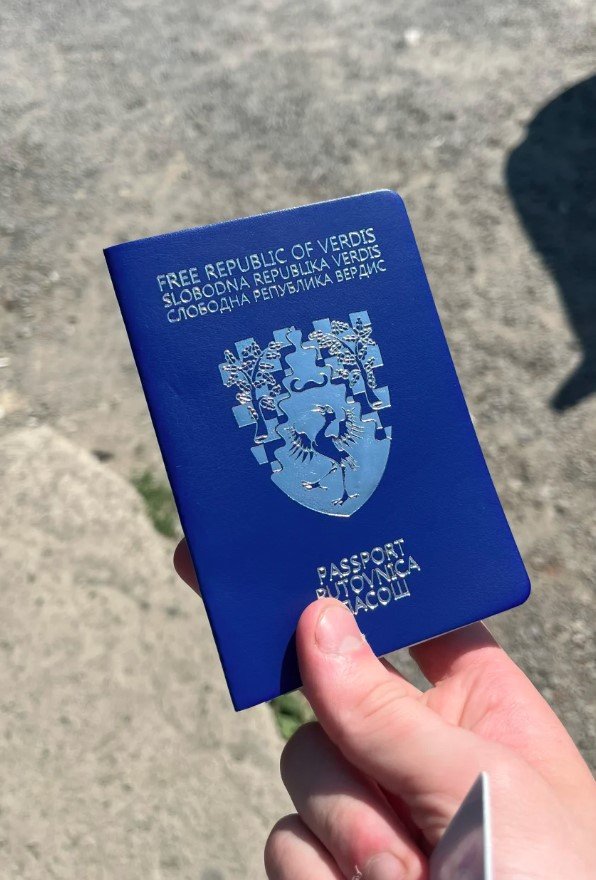

এবারের গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ২০ বছর বয়সী ব্রিটিশ-অস্ট্রেলিয়ান ড্যানিয়েল জ্যাকসন। জ্যাকসন দানিউব নদীর পশ্চিম তীরের ১২৪ একর জমি দখল করে ফ্রি রিপাবলিক অব ভের্ডিস ঘোষণা করেন। ফলে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী ‘রাষ্ট্রপ্রধান’ হিসেবে পরিচিতি পান। ভের্ডিসের ভূখণ্ড বলতে মূলত বন ও নদীর তীরের ছোট ছোট এলাকা। এটি ভ্যাটিকান সিটির থেকে সামান্য বড়। জ্যাকসন দাবি করেন, তাঁর মাইক্রো স্টেটে ৪০০ নাগরিক এবং ৯০০ অনলাইন ‘ই-নাগরিক’ আছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধু দেশের সীমানা টানা নয়। একে নিরপেক্ষ ও মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, যেখানে বিশ্বনেতারা শান্তির জন্য আলোচনায় বসতে পারবেন।’

সরকার ও সরকারি কাঠামো

ভের্ডিসে সরকার গঠন করা হয়েছে। জ্যাকসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে মন্ত্রী নিয়োগ এবং দূতাবাসও স্থাপন করা হয়েছে। তাঁরা নিজেদের পতাকা, রাষ্ট্রীয় সিল, পাসপোর্ট এবং মৌলিক আইনও তৈরি করেছেন। জ্যাকসনের দল কয়েক বছর ধরে নিজেদের দেশটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁরা স্থানীয় নথিপত্র ও সীমান্তের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাও করেছেন। তাঁদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরে অরক্ষিত এবং কোনো দেশের মালিকানায় ছিল না।

প্রথম চ্যালেঞ্জ

২০২৩ সালের অক্টোবরে ভের্ডিসে পতাকা উত্তোলনের একদিন পর, ক্রোয়েশিয়ার পুলিশ এসে জ্যাকসন ও তাঁর সমর্থকদের বিতাড়িত করে। ক্রোয়েশিয়া জানিয়েছে, এটি আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিহীন কাজ। যদিও অঞ্চলটি সীমান্ত বিবাদের মধ্যে ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে নোম্যান্স ল্যান্ড, তবুও তৃতীয় পক্ষ এটি দখল করতে পারবে না। জ্যাকসন বলেন, ‘এটা আমাদের জন্য বড় ধাক্কা ছিল; কিন্তু আমরা হাল ছাড়িনি।’

নির্বাসনেও স্বপ্ন চালু

জ্যাকসন এখন যুক্তরাজ্য থেকে ভের্ডিস চালাচ্ছেন। নদীর পানি বেশি থাকলে তাঁরা আবারও ভের্ডিসের পতাকা তুলে দেন। ভের্ডিস মানবিক কার্যক্রমও চালাচ্ছে। ২০২৩ সালে তাঁরা ভের্ডিস রেডক্রসের মাধ্যমে ইউক্রেনে সহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন। যদিও এটি আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। জ্যাকসন আশা করেন, একদিন ভের্ডিসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলবে এবং ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ইতিহাসের গুরুত্ব

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভের্ডিসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন। তবে তাঁরা এটিকে যুবকদের জন্য রাজনৈতিক শিক্ষার এক মঞ্চ হিসেবে দেখছেন—কীভাবে যুবসমাজ নতুনভাবে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আগ্রহী হতে পারে।

ড্যানিয়েল জ্যাকসন ও তাঁর দল প্রমাণ করেছেন, স্বপ্ন দেখতে হবে, পাশাপাশি চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে, যদিও বাস্তবতা অনেক কঠিন।

সূত্র: সিএনএন

পুরো পৃথিবীর প্রায় পুরো জল ও স্থলভাগ কোনো না কোনো দেশের দখলে। কিন্তু কিছু জায়গা এখনো আছে, যেগুলো কোনো দেশের দখলে নেই। আন্তর্জাতিক আইনে এটিকে বলা হয় ‘টেরা নুলিউস’ বা নির্জন ভূমি। যদিও এ ধরনের জায়গা খুবই বিরল। এর একটি উদাহরণ হলো বির তাওয়িল। এটি মিসর ও সুদানের সীমান্তে মরুভূমির এক নির্জন অঞ্চল। দুটি দেশই জায়গাটি নিজের বলে দাবি করে।

কয়েকজন যুবক স্বপ্ন দেখেছেন এ রকম এক অঞ্চলে ছোট রাষ্ট্র বা মাইক্রোন্যাশন গড়ে তুলতে। ২০১৪ সালে আমেরিকান জেরেমাইয়া হিটন এই অঞ্চলে উত্তর সুদানের হয়ে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল কন্যাকে বাস্তব জীবনের রাজকুমারী বানানো।

তাঁর মতো অন্য এক যুবক, ড্যানিয়েল জ্যাকসনও এমনই এক স্বপ্ন দেখেন। তাঁর লক্ষ্য নতুন একটি রাষ্ট্র নিজের মতো করে পরিচালনা করা।

ইউরোপেও মাইক্রোন্যাশন

ক্রোয়েশিয়া-সার্বিয়ার দানিউব নদীর তীরে দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত বিবাদ চলছে। ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হওয়া এ দ্বন্দ্ব নব্বইয়ের দশকে আবার উত্তপ্ত হয়। তখন ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়া প্রাচীন সীমান্ত পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করে। সার্বিয়া দাবি করে, সীমান্ত নদীর মাঝ দিয়ে যাবে। অন্যদিকে ক্রোয়েশিয়া ১৯ শতকের মানচিত্রের ভিত্তিতে সীমান্ত চিহ্নিত করে। ফলে নদীর পশ্চিম তীরে কিছু ছোট এলাকা নোম্যান্স ল্যান্ড হিসেবে রয়ে গেছে।

এ ধরনের এক অঞ্চলে ২০১৫ সালে চেক রাজনীতিবিদ ভিট জেদলিচকা ৭ বর্গকিলোমিটার জমি দখল করে ফ্রি রিপাবলিক অব লিবারল্যান্ড ঘোষণা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, একটি স্বাধীন, লিবার্টেরিয়ান মাইক্রোস্টেট গড়ে তোলা।

ড্যানিয়েল জ্যাকসন ও ভের্ডিস

এবারের গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ২০ বছর বয়সী ব্রিটিশ-অস্ট্রেলিয়ান ড্যানিয়েল জ্যাকসন। জ্যাকসন দানিউব নদীর পশ্চিম তীরের ১২৪ একর জমি দখল করে ফ্রি রিপাবলিক অব ভের্ডিস ঘোষণা করেন। ফলে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী ‘রাষ্ট্রপ্রধান’ হিসেবে পরিচিতি পান। ভের্ডিসের ভূখণ্ড বলতে মূলত বন ও নদীর তীরের ছোট ছোট এলাকা। এটি ভ্যাটিকান সিটির থেকে সামান্য বড়। জ্যাকসন দাবি করেন, তাঁর মাইক্রো স্টেটে ৪০০ নাগরিক এবং ৯০০ অনলাইন ‘ই-নাগরিক’ আছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধু দেশের সীমানা টানা নয়। একে নিরপেক্ষ ও মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, যেখানে বিশ্বনেতারা শান্তির জন্য আলোচনায় বসতে পারবেন।’

সরকার ও সরকারি কাঠামো

ভের্ডিসে সরকার গঠন করা হয়েছে। জ্যাকসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে মন্ত্রী নিয়োগ এবং দূতাবাসও স্থাপন করা হয়েছে। তাঁরা নিজেদের পতাকা, রাষ্ট্রীয় সিল, পাসপোর্ট এবং মৌলিক আইনও তৈরি করেছেন। জ্যাকসনের দল কয়েক বছর ধরে নিজেদের দেশটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁরা স্থানীয় নথিপত্র ও সীমান্তের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাও করেছেন। তাঁদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরে অরক্ষিত এবং কোনো দেশের মালিকানায় ছিল না।

প্রথম চ্যালেঞ্জ

২০২৩ সালের অক্টোবরে ভের্ডিসে পতাকা উত্তোলনের একদিন পর, ক্রোয়েশিয়ার পুলিশ এসে জ্যাকসন ও তাঁর সমর্থকদের বিতাড়িত করে। ক্রোয়েশিয়া জানিয়েছে, এটি আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিহীন কাজ। যদিও অঞ্চলটি সীমান্ত বিবাদের মধ্যে ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে নোম্যান্স ল্যান্ড, তবুও তৃতীয় পক্ষ এটি দখল করতে পারবে না। জ্যাকসন বলেন, ‘এটা আমাদের জন্য বড় ধাক্কা ছিল; কিন্তু আমরা হাল ছাড়িনি।’

নির্বাসনেও স্বপ্ন চালু

জ্যাকসন এখন যুক্তরাজ্য থেকে ভের্ডিস চালাচ্ছেন। নদীর পানি বেশি থাকলে তাঁরা আবারও ভের্ডিসের পতাকা তুলে দেন। ভের্ডিস মানবিক কার্যক্রমও চালাচ্ছে। ২০২৩ সালে তাঁরা ভের্ডিস রেডক্রসের মাধ্যমে ইউক্রেনে সহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন। যদিও এটি আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। জ্যাকসন আশা করেন, একদিন ভের্ডিসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলবে এবং ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ইতিহাসের গুরুত্ব

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভের্ডিসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন। তবে তাঁরা এটিকে যুবকদের জন্য রাজনৈতিক শিক্ষার এক মঞ্চ হিসেবে দেখছেন—কীভাবে যুবসমাজ নতুনভাবে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আগ্রহী হতে পারে।

ড্যানিয়েল জ্যাকসন ও তাঁর দল প্রমাণ করেছেন, স্বপ্ন দেখতে হবে, পাশাপাশি চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে, যদিও বাস্তবতা অনেক কঠিন।

সূত্র: সিএনএন

বিজ্ঞাপনী বাণিজ্যের যুগে বইও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। বইয়ের মান নির্ধারিত হচ্ছে মূলত বিক্রির সংখ্যা দিয়ে। লেখালেখির জগতে ‘জনপ্রিয় ধারা’ শব্দটি আগেও ছিল। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বেস্ট সেলার, দু–চারটি সংস্করণের তকমার প্রবল প্রতাপ

১৯ মে ২০২১

ক্ষুধা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতা। সাধারণত আমাদের শরীর জানে, কখন খাবার খেতে হবে, কখন ঘুমাতে হবে। বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও খাবারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি এবং রাতে ও সকালবেলায় তা সবচেয়ে কম থাকে।

১২ ঘণ্টা আগে

বিমান সংস্থাগুলোর লাগেজ নীতিতে দিন দিন আরও কড়াকড়ি বাড়ছে। আর এই কারণেই হালকা ভ্রমণের চল বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। যাত্রীরা এখন ছোট, কেবিন-সাইজের সুটকেস বেছে নিচ্ছেন ভ্রমণের সময়। তবে ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুটকেস পুরোপুরি এড়িয়ে একটি ব্যাকপ্যাক নিয়েই বেরিয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ।

১৪ ঘণ্টা আগে

মধু মূলত একটি উচ্চ ঔষধিগুণ সম্পন্ন ভেষজ তরল। এটি চিনির চেয়ে অনেক মিষ্টি। মধুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ, যা যকৃতে গ্রাইকোজেনের রিজার্ভ গড়ে তোলে। রাতে ঘুমানোর আগে মধু খেলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ভালো থাকে। এটি মানবদেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় বলে নিয়মিত মধু পানে রোগ-বালাই কমে। ঠান্ডায়...

২০ ঘণ্টা আগেফিচার ডেস্ক, ঢাকা

মধু মূলত একটি উচ্চ ঔষধিগুণ সম্পন্ন ভেষজ তরল। এটি চিনির চেয়ে অনেক মিষ্টি। মধুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ, যা যকৃতে গ্রাইকোজেনের রিজার্ভ গড়ে তোলে। রাতে ঘুমানোর আগে মধু খেলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ভালো থাকে। এটি মানবদেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় বলে নিয়মিত মধু পানে রোগ-বালাই কমে। ঠান্ডায় মধু ভালো কাজ করে। শীতকালে মধু খাওয়ার অভ্যাস আপনার সুস্থতার একটি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। খালি পেটে মধু খেলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এ ছাড়া, এটি ওজন কমাতে, অ্যাসিডিটি ও আলসারের সমস্যা কমাতে এবং ফুসফুসের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। তাই সকালে মধু খাওয়া শরীরের জন্য ভালো। মধুতে কোনো চর্বি নেই। এতে সামান্য পরিমাণে প্রোটিন ও আঁশ থাকে।

মধুর স্বাস্থ্য উপকারিতা

মধু পুষ্টি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে ব্যাকটেরিয়াবিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি সুষম খাদ্যের অংশ হিসেবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। মধু অনেক খাবারে একটি সাধারণ উপাদান এবং বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। ১ টেবিল চামচ বা ২০ গ্রাম মধুতে থাকে,

ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত মধুতে ফ্ল্যাভোনয়েড ও ফেনোলিক অ্যাসিডের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ জৈব-সক্রিয় উদ্ভিদ যৌগ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। হালকা রঙের মধুর চেয়ে গাঢ় রঙের মধুতে সাধারণত বেশি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এগুলো শরীরের রিঅ্যাকটিভ অক্সিজেন নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করে। এ ধরনের অক্সিজেন কোষে জমা হয়ে ক্ষতি করতে পারে। এই ক্ষতি অকালবার্ধক্য, টাইপ২ ডায়াবেটিস এবং হৃদ্রোগের মতো অবস্থার জন্ম দিতে পারে।

রক্তে শর্করার মাত্রার জন্য ভালো

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মধু সাধারণ চিনির চেয়ে কিছুটা বেশি সুবিধা দিতে পারে। যদিও মধু অন্যান্য চিনির মতোই রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়। তবে এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মেটাবলিক সিনড্রোম ও টাইপ২ ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। গবেষকেরা দেখেছেন, মধু অ্যাডিপোনেকটিন নামক একটি হরমোনের মাত্রা বাড়াতে পারে, যা প্রদাহ কমায় এবং রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ উন্নত করে। এমন প্রমাণও রয়েছে, প্রতিদিন মধু খাওয়া টাইপ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের খালি পেটে রক্তে শর্করার মাত্রা ভালো রাখতে পারে। তবে, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পরিশ্রুত চিনির চেয়ে মধু সামান্য ভালো হলেও, তাদের এটি পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত।

হৃদ্রোগের জন্য উপকারী

মধু হৃদ্রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করতে পারে। একটি পর্যালোচনা অনুসারে, মধু রক্তচাপ কমাতে, রক্তের চর্বির মাত্রা উন্নত করতে, হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করতে এবং স্বাস্থ্যকর কোষের মৃত্যু প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে। এসব কারণে হৃদ্যন্ত্রের কার্যকারিতা ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ৪০ বছরের বেশি বয়সী ৪ হাজার ৫০০ জনের বেশি মানুষ নিয়ে করা একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় দেখা গেছে, নারীদের পরিমিত পরিমাণে মধু খাওয়া উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায়। এ ছাড়া, কাঁচা মধুতে সাধারণত প্রোপোলিস থাকে। মৌমাছিরা গাছের রস বা আঠা-উৎপাদনকারী গাছ থেকে তৈরি করে এটি। প্রোপোলিস কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা উন্নত করতে পারে। তবে হৃদ্যন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর মধুর প্রভাব ভালোভাবে বোঝার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

শিশুদের কাশি কমাতে মধু

শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণজনিত সমস্যায় ভোগা শিশুদের জন্য কাশি একটি সাধারণ সমস্যা। এ সংক্রমণ শিশু ও মা-বাবার ঘুমের এবং জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করতে পারে। শিশুদের কাশি ও মধুর ওপর করা বেশ কয়েকটি গবেষণার একটি পর্যালোচনায় মনে করা হয়েছে, কাশির উপসর্গের জন্য ডাইফেনহাইড্রামিনের চেয়ে মধু বেশি কার্যকর। এটি কাশির স্থায়িত্ব কমাতে সাহায্য করতে পারে। উপরন্তু, কাশির ওষুধের মতো মধুর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে, এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধু খাওয়ানো উচিত নয়।

খাদ্যের সঙ্গে মধু মেশানো সহজ

মধু খাদ্যের সঙ্গে যোগ করা সহজ। এ থেকে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের সামান্য বাড়তি সুবিধা পেতে, আপনি সাধারণত যেভাবে চিনি ব্যবহার করেন, সেভাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি দই, কফি বা চায়ে মিষ্টির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। রান্না ও বেকিংয়েও ব্যবহার করতে পারেন মধু। মনে রাখতে হবে, মধু হলো একধরনের চিনি। তাই এটি গ্রহণ করলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে পরিমাণে মধু খেলে ওজন বৃদ্ধি ও টাইপ২ ডায়াবেটিস বা হৃদ্রোগের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

সূত্র: হেলথ লাইন

মধু মূলত একটি উচ্চ ঔষধিগুণ সম্পন্ন ভেষজ তরল। এটি চিনির চেয়ে অনেক মিষ্টি। মধুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ, যা যকৃতে গ্রাইকোজেনের রিজার্ভ গড়ে তোলে। রাতে ঘুমানোর আগে মধু খেলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ভালো থাকে। এটি মানবদেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় বলে নিয়মিত মধু পানে রোগ-বালাই কমে। ঠান্ডায় মধু ভালো কাজ করে। শীতকালে মধু খাওয়ার অভ্যাস আপনার সুস্থতার একটি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। খালি পেটে মধু খেলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এ ছাড়া, এটি ওজন কমাতে, অ্যাসিডিটি ও আলসারের সমস্যা কমাতে এবং ফুসফুসের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। তাই সকালে মধু খাওয়া শরীরের জন্য ভালো। মধুতে কোনো চর্বি নেই। এতে সামান্য পরিমাণে প্রোটিন ও আঁশ থাকে।

মধুর স্বাস্থ্য উপকারিতা

মধু পুষ্টি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে ব্যাকটেরিয়াবিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি সুষম খাদ্যের অংশ হিসেবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। মধু অনেক খাবারে একটি সাধারণ উপাদান এবং বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। ১ টেবিল চামচ বা ২০ গ্রাম মধুতে থাকে,

ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত মধুতে ফ্ল্যাভোনয়েড ও ফেনোলিক অ্যাসিডের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ জৈব-সক্রিয় উদ্ভিদ যৌগ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। হালকা রঙের মধুর চেয়ে গাঢ় রঙের মধুতে সাধারণত বেশি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এগুলো শরীরের রিঅ্যাকটিভ অক্সিজেন নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করে। এ ধরনের অক্সিজেন কোষে জমা হয়ে ক্ষতি করতে পারে। এই ক্ষতি অকালবার্ধক্য, টাইপ২ ডায়াবেটিস এবং হৃদ্রোগের মতো অবস্থার জন্ম দিতে পারে।

রক্তে শর্করার মাত্রার জন্য ভালো

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মধু সাধারণ চিনির চেয়ে কিছুটা বেশি সুবিধা দিতে পারে। যদিও মধু অন্যান্য চিনির মতোই রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়। তবে এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মেটাবলিক সিনড্রোম ও টাইপ২ ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। গবেষকেরা দেখেছেন, মধু অ্যাডিপোনেকটিন নামক একটি হরমোনের মাত্রা বাড়াতে পারে, যা প্রদাহ কমায় এবং রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ উন্নত করে। এমন প্রমাণও রয়েছে, প্রতিদিন মধু খাওয়া টাইপ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের খালি পেটে রক্তে শর্করার মাত্রা ভালো রাখতে পারে। তবে, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পরিশ্রুত চিনির চেয়ে মধু সামান্য ভালো হলেও, তাদের এটি পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত।

হৃদ্রোগের জন্য উপকারী

মধু হৃদ্রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করতে পারে। একটি পর্যালোচনা অনুসারে, মধু রক্তচাপ কমাতে, রক্তের চর্বির মাত্রা উন্নত করতে, হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করতে এবং স্বাস্থ্যকর কোষের মৃত্যু প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে। এসব কারণে হৃদ্যন্ত্রের কার্যকারিতা ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ৪০ বছরের বেশি বয়সী ৪ হাজার ৫০০ জনের বেশি মানুষ নিয়ে করা একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় দেখা গেছে, নারীদের পরিমিত পরিমাণে মধু খাওয়া উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায়। এ ছাড়া, কাঁচা মধুতে সাধারণত প্রোপোলিস থাকে। মৌমাছিরা গাছের রস বা আঠা-উৎপাদনকারী গাছ থেকে তৈরি করে এটি। প্রোপোলিস কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা উন্নত করতে পারে। তবে হৃদ্যন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর মধুর প্রভাব ভালোভাবে বোঝার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

শিশুদের কাশি কমাতে মধু

শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণজনিত সমস্যায় ভোগা শিশুদের জন্য কাশি একটি সাধারণ সমস্যা। এ সংক্রমণ শিশু ও মা-বাবার ঘুমের এবং জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করতে পারে। শিশুদের কাশি ও মধুর ওপর করা বেশ কয়েকটি গবেষণার একটি পর্যালোচনায় মনে করা হয়েছে, কাশির উপসর্গের জন্য ডাইফেনহাইড্রামিনের চেয়ে মধু বেশি কার্যকর। এটি কাশির স্থায়িত্ব কমাতে সাহায্য করতে পারে। উপরন্তু, কাশির ওষুধের মতো মধুর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে, এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধু খাওয়ানো উচিত নয়।

খাদ্যের সঙ্গে মধু মেশানো সহজ

মধু খাদ্যের সঙ্গে যোগ করা সহজ। এ থেকে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের সামান্য বাড়তি সুবিধা পেতে, আপনি সাধারণত যেভাবে চিনি ব্যবহার করেন, সেভাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি দই, কফি বা চায়ে মিষ্টির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। রান্না ও বেকিংয়েও ব্যবহার করতে পারেন মধু। মনে রাখতে হবে, মধু হলো একধরনের চিনি। তাই এটি গ্রহণ করলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে পরিমাণে মধু খেলে ওজন বৃদ্ধি ও টাইপ২ ডায়াবেটিস বা হৃদ্রোগের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

সূত্র: হেলথ লাইন

বিজ্ঞাপনী বাণিজ্যের যুগে বইও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। বইয়ের মান নির্ধারিত হচ্ছে মূলত বিক্রির সংখ্যা দিয়ে। লেখালেখির জগতে ‘জনপ্রিয় ধারা’ শব্দটি আগেও ছিল। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বেস্ট সেলার, দু–চারটি সংস্করণের তকমার প্রবল প্রতাপ

১৯ মে ২০২১

ক্ষুধা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতা। সাধারণত আমাদের শরীর জানে, কখন খাবার খেতে হবে, কখন ঘুমাতে হবে। বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও খাবারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি এবং রাতে ও সকালবেলায় তা সবচেয়ে কম থাকে।

১২ ঘণ্টা আগে

বিমান সংস্থাগুলোর লাগেজ নীতিতে দিন দিন আরও কড়াকড়ি বাড়ছে। আর এই কারণেই হালকা ভ্রমণের চল বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। যাত্রীরা এখন ছোট, কেবিন-সাইজের সুটকেস বেছে নিচ্ছেন ভ্রমণের সময়। তবে ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুটকেস পুরোপুরি এড়িয়ে একটি ব্যাকপ্যাক নিয়েই বেরিয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ।

১৪ ঘণ্টা আগে

পুরো পৃথিবীর প্রায় পুরো জল ও স্থলভাগ কোনো না কোনো দেশের দখলে। কিন্তু কিছু জায়গা এখনো আছে, যেগুলো কোনো দেশের দখলে নেই। আন্তর্জাতিক আইনে এটিকে বলা হয় ‘টেরা নুলিউস’ বা নির্জন ভূমি। যদিও এ ধরনের জায়গা খুবই বিরল। এর একটি উদাহরণ হলো বির তাওয়িল। এটি মিসর ও সুদানের সীমান্তে মরুভূমির এক নির্জন অঞ্চল। দুটি...

১৯ ঘণ্টা আগে