শাহ আলম খান, ঢাকা

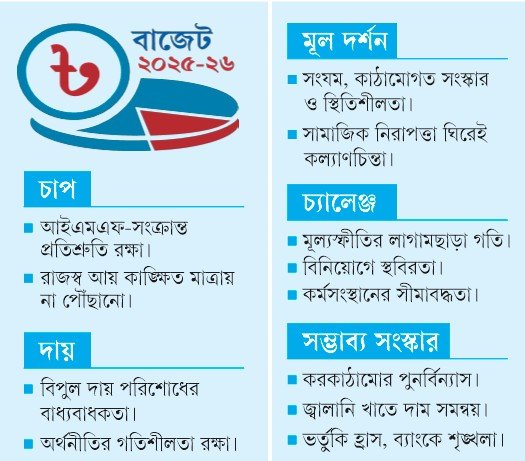

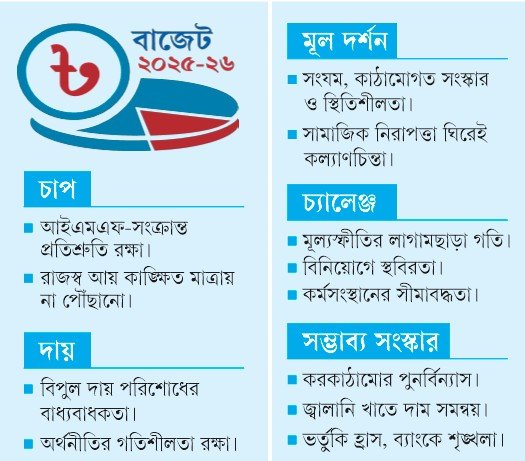

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট আসছে এমন এক সময়, যখন অর্থনীতি আছে একযোগে চাপ, সংকট এবং শর্তের ঘূর্ণাবর্তে। রাজস্ব আয় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না পৌঁছানো, বিনিয়োগে স্থবিরতা ও কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি যোগ হয়েছে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দায় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে গৃহীত ঋণের শর্ত পূরণের চাপ। এ ছাড়া সরকার গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের চাপ তো রয়েছেই।

ফলে এবারের বাজেট শুধু বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, বরং তা সরকারের জন্য হয়ে উঠছে একটি কৌশলভিত্তিক আর্থিক দলিল—যার মূল দর্শন সংযম, কাঠামোগত সংস্কার ও স্থিতিশীলতা। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলা, আইএমএফ-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং অর্থনীতির টেকসই সংস্কারের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের জন্য একটি স্থিতিশীল ভিত্তি নির্মাণ।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের এটিই প্রথম এবং বাংলাদেশের ৫৩তম বাজেট। বাজেটের আকার ধরা হচ্ছে প্রায় ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট ইতিহাসে এবারই প্রথম সামগ্রিক বাজেটের আকার কমতে যাচ্ছে। বিদায়ী অর্থবছরের মূল বাজেট ছিল ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার।

সংসদ বিলুপ্ত থাকায় রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাজেট কার্যকর হবে। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ আগামীকাল সোমবার এটি জাতির উদ্দেশে ভাষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেটে রাজস্ব আহরণে জোর পাচ্ছে এনবিআরের সংস্কার ও কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি। অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক উৎস থেকে সহজ শর্তে অর্থায়ন সংগ্রহের চেষ্টা থাকছে। বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগে আস্থা ফেরানো, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ ছাড়া সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে জ্বালানি খাতে দাম সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ও ভর্তুকি পুনর্বিন্যাস থাকছে, সেই সঙ্গে ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে নীতিগত কাঠামো শক্ত করা হবে। মুদ্রানীতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।

তা সত্ত্বেও নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে একটি অন্তর্বর্তী প্রশাসনের অধীনে এই বাজেট হওয়ায় এর বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকবে বলেও ধারণা বিশ্লেষকদের। যদিও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের ভাষায়, ‘অন্তর্বর্তী সময়ে এ বাজেটটি হবে ভারসাম্য ও আস্থার রূপরেখা’—যা হবে বাস্তবভিত্তিক, বাস্তবায়নযোগ্য, সুশাসন ও বৈষম্য কমাতে সহায়ক।’

তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাজেটে সম্ভাব্য ২ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি থেকেই বোঝা যায়, বাজেট আত্মনির্ভর নয়; বরং ঋণনির্ভর এক বন্ধনীতে আবদ্ধ। যেখানে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয়ের পরিকল্পনা ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে এনবিআরের উৎস থেকে ৫ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকার উচ্চাভিলাষী রাজস্ব আহরণের লক্ষ্য রয়েছে, যার মধ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন খাত থেকে কর-অব্যাহতি কমিয়ে। বাকি ৪৬ হাজার কোটি টাকা আয় করা হবে এনবিআরবহির্ভূত কর খাত থেকে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে চাইলেই অনেক কিছু পাল্টে দেওয়া যায় না। তাই আসন্ন বাজেট কাঠামোয় রাজস্ব আয়ে নতুন চাপ সৃষ্টির বিপরীতে কর বাড়াতে নতুন পদক্ষেপ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযোজন ছাড়া বাকি সব গতানুগতিক ধারাতেই থাকছে। কিছু খাতে করছাড় দেওয়া হলেও যেসব খাতে বাড়ানো হচ্ছে, তার সবই জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে বাড়ছে আয়কর হার, তুলে নেওয়া হচ্ছে স্থানীয় শিল্পের ভ্যাট ও কর-অব্যাহতি—যা উৎপাদন খাতে চাপ বাড়াবে। বিপরীতে, শুল্কনীতির সংস্কারে ৬২৬টি পণ্যের শুল্ক হ্রাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কচাপ মোকাবিলায় আরও ১১০টি পণ্যে আমদানি শুল্ক কমানো হচ্ছে, যা বিদেশি পণ্যের প্রবাহ বাড়িয়ে দেশীয় শিল্পকে আরও চাপে ফেলবে। ফলে এখানে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে, যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে লক্ষ্যচুত করতে পারে।

অন্যদিকে সরকারি ব্যয়ে রয়েছে বিপুল দায় পরিশোধের বাধ্যবাধকতা। আগামী বাজেটে এর লক্ষ্য ধরা হচ্ছে ১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যেই সংস্কার ও শর্ত পূরণের বাস্তবতা মিলিয়ে সরকারকে শেষ পর্যন্ত ‘কঠিন বাস্তবতার কৌশলী বাজেট’ দেওয়ার পথেই হাঁটতে হচ্ছে। যেখানে অনেক কিছু থাকছে, বাড়ানো-কমানোর ক্ষেত্রে ঘষামাজার উদ্যোগ। আবার বহু কিছুই থেকে যাচ্ছে ভবিষ্যতের হাতে এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে। কেননা, দেশের বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে এক বাজেটে সব সংস্কার বাস্তবায়ন; কিংবা অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ও গতিশীলতা ফেরানোর বিষয়গুলো আপেক্ষিক থেকে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

দেশের পরিবর্তিত বাস্তবতায় জনগণের প্রত্যাশা এখন একটি দূরদর্শী, বৈষম্যহ্রাসকারী এবং সাহসী বাজেট। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেট সে প্রত্যাশার সঙ্গে কতটা সংগতিপূর্ণ—তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বেসরকারি আর্থিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, প্রস্তাবিত বাজেট কাঙ্ক্ষিত ধারা অনুসরণ করছে না। তাঁর ভাষায়, ‘বাজেট যেমন হওয়া দরকার ছিল, তা হচ্ছে না। দেশের ৮৫ শতাংশ সম্পদ ১০ শতাংশ মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে, অথচ বাজেট আবারও পরোক্ষ করনির্ভরতার পরিচিত পথে হাঁটছে—যা একেবারেই গতানুগতিক।’

দেবপ্রিয়ের মতে, বিগত সরকারের আমলের দুর্নীতি, ব্যাংক খাতের জালিয়াতি, বড় করখেলাপি ও পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে বাজেটে একটি অভিনব রাজস্ব উৎস সৃষ্টি করা যেত। এ ধরনের সাহসী পদক্ষেপ জনগণের আস্থা ফেরাত এবং বাজেট পেত বাস্তব পরিবর্তনের রূপরেখা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এবারের বাজেটে এমন কোনো নতুন চমক বা ভিন্নমাত্রার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

নতুন অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হচ্ছে ৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে যা ছিল ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ ছাড়া আগামী অর্থবছর শেষে মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে চায় সরকার। চলতি অর্থবছরেও একই লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। তবে চলতি বছরের এপ্রিলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ।

বাজেটে সংযমের বার্তা আরও স্পষ্ট হয়েছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) কমিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণে, যা আগের চেয়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকা কম। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। তবে এই কাটছাঁটের মধ্যেও কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কিছুটা বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি সংকোচন করে ৩২ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হচ্ছে, যা চলতি অর্থবছরের তুলনায় প্রায় অর্ধেক কম। অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে, অব্যবহৃত সক্ষমতা ও অকার্যকর প্রকল্প এ সংকোচনের মূল কারণ।

এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তফা কে মুজেরি আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘বাজেটের আকার বড় না করে ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করাই জরুরি। রাজস্ব আদায় ও বৈদেশিক সহায়তার সম্ভাবনা সীমিত, ফলে বড় বাজেট মানে হবে বেশি ঋণের চাপ।’ বাস্তবতা বিবেচনায় এখন বড় বাজেটের সময় নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই করা হচ্ছে বাজেটের কল্যাণচিন্তা। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাতে ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যা বাজেটের ১৭ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। আগামী অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হতে পারে ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা, যা যেকোনো খাত বিবেচনায় সর্বোচ্চ। তবে এতে খাদ্যসহায়তা, নগদ ভাতা এবং বৃদ্ধ ভাতা কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করে প্রকৃত দাবিদারদের আওতায় আনার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ভাতার পরিমাণ না বাড়লেও অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতা বাড়ানোই এবার মূল লক্ষ্য।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘এবারের বাজেটে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং কাঠামোগত রূপান্তরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।’

আরও খবর পড়ুন:

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট আসছে এমন এক সময়, যখন অর্থনীতি আছে একযোগে চাপ, সংকট এবং শর্তের ঘূর্ণাবর্তে। রাজস্ব আয় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না পৌঁছানো, বিনিয়োগে স্থবিরতা ও কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি যোগ হয়েছে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দায় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে গৃহীত ঋণের শর্ত পূরণের চাপ। এ ছাড়া সরকার গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের চাপ তো রয়েছেই।

ফলে এবারের বাজেট শুধু বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, বরং তা সরকারের জন্য হয়ে উঠছে একটি কৌশলভিত্তিক আর্থিক দলিল—যার মূল দর্শন সংযম, কাঠামোগত সংস্কার ও স্থিতিশীলতা। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলা, আইএমএফ-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং অর্থনীতির টেকসই সংস্কারের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের জন্য একটি স্থিতিশীল ভিত্তি নির্মাণ।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের এটিই প্রথম এবং বাংলাদেশের ৫৩তম বাজেট। বাজেটের আকার ধরা হচ্ছে প্রায় ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট ইতিহাসে এবারই প্রথম সামগ্রিক বাজেটের আকার কমতে যাচ্ছে। বিদায়ী অর্থবছরের মূল বাজেট ছিল ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার।

সংসদ বিলুপ্ত থাকায় রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাজেট কার্যকর হবে। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ আগামীকাল সোমবার এটি জাতির উদ্দেশে ভাষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেটে রাজস্ব আহরণে জোর পাচ্ছে এনবিআরের সংস্কার ও কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি। অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক উৎস থেকে সহজ শর্তে অর্থায়ন সংগ্রহের চেষ্টা থাকছে। বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগে আস্থা ফেরানো, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ ছাড়া সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে জ্বালানি খাতে দাম সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ও ভর্তুকি পুনর্বিন্যাস থাকছে, সেই সঙ্গে ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে নীতিগত কাঠামো শক্ত করা হবে। মুদ্রানীতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।

তা সত্ত্বেও নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে একটি অন্তর্বর্তী প্রশাসনের অধীনে এই বাজেট হওয়ায় এর বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকবে বলেও ধারণা বিশ্লেষকদের। যদিও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের ভাষায়, ‘অন্তর্বর্তী সময়ে এ বাজেটটি হবে ভারসাম্য ও আস্থার রূপরেখা’—যা হবে বাস্তবভিত্তিক, বাস্তবায়নযোগ্য, সুশাসন ও বৈষম্য কমাতে সহায়ক।’

তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাজেটে সম্ভাব্য ২ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি থেকেই বোঝা যায়, বাজেট আত্মনির্ভর নয়; বরং ঋণনির্ভর এক বন্ধনীতে আবদ্ধ। যেখানে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয়ের পরিকল্পনা ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে এনবিআরের উৎস থেকে ৫ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকার উচ্চাভিলাষী রাজস্ব আহরণের লক্ষ্য রয়েছে, যার মধ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন খাত থেকে কর-অব্যাহতি কমিয়ে। বাকি ৪৬ হাজার কোটি টাকা আয় করা হবে এনবিআরবহির্ভূত কর খাত থেকে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে চাইলেই অনেক কিছু পাল্টে দেওয়া যায় না। তাই আসন্ন বাজেট কাঠামোয় রাজস্ব আয়ে নতুন চাপ সৃষ্টির বিপরীতে কর বাড়াতে নতুন পদক্ষেপ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযোজন ছাড়া বাকি সব গতানুগতিক ধারাতেই থাকছে। কিছু খাতে করছাড় দেওয়া হলেও যেসব খাতে বাড়ানো হচ্ছে, তার সবই জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে বাড়ছে আয়কর হার, তুলে নেওয়া হচ্ছে স্থানীয় শিল্পের ভ্যাট ও কর-অব্যাহতি—যা উৎপাদন খাতে চাপ বাড়াবে। বিপরীতে, শুল্কনীতির সংস্কারে ৬২৬টি পণ্যের শুল্ক হ্রাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কচাপ মোকাবিলায় আরও ১১০টি পণ্যে আমদানি শুল্ক কমানো হচ্ছে, যা বিদেশি পণ্যের প্রবাহ বাড়িয়ে দেশীয় শিল্পকে আরও চাপে ফেলবে। ফলে এখানে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে, যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে লক্ষ্যচুত করতে পারে।

অন্যদিকে সরকারি ব্যয়ে রয়েছে বিপুল দায় পরিশোধের বাধ্যবাধকতা। আগামী বাজেটে এর লক্ষ্য ধরা হচ্ছে ১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যেই সংস্কার ও শর্ত পূরণের বাস্তবতা মিলিয়ে সরকারকে শেষ পর্যন্ত ‘কঠিন বাস্তবতার কৌশলী বাজেট’ দেওয়ার পথেই হাঁটতে হচ্ছে। যেখানে অনেক কিছু থাকছে, বাড়ানো-কমানোর ক্ষেত্রে ঘষামাজার উদ্যোগ। আবার বহু কিছুই থেকে যাচ্ছে ভবিষ্যতের হাতে এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে। কেননা, দেশের বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে এক বাজেটে সব সংস্কার বাস্তবায়ন; কিংবা অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ও গতিশীলতা ফেরানোর বিষয়গুলো আপেক্ষিক থেকে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

দেশের পরিবর্তিত বাস্তবতায় জনগণের প্রত্যাশা এখন একটি দূরদর্শী, বৈষম্যহ্রাসকারী এবং সাহসী বাজেট। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেট সে প্রত্যাশার সঙ্গে কতটা সংগতিপূর্ণ—তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বেসরকারি আর্থিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, প্রস্তাবিত বাজেট কাঙ্ক্ষিত ধারা অনুসরণ করছে না। তাঁর ভাষায়, ‘বাজেট যেমন হওয়া দরকার ছিল, তা হচ্ছে না। দেশের ৮৫ শতাংশ সম্পদ ১০ শতাংশ মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে, অথচ বাজেট আবারও পরোক্ষ করনির্ভরতার পরিচিত পথে হাঁটছে—যা একেবারেই গতানুগতিক।’

দেবপ্রিয়ের মতে, বিগত সরকারের আমলের দুর্নীতি, ব্যাংক খাতের জালিয়াতি, বড় করখেলাপি ও পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে বাজেটে একটি অভিনব রাজস্ব উৎস সৃষ্টি করা যেত। এ ধরনের সাহসী পদক্ষেপ জনগণের আস্থা ফেরাত এবং বাজেট পেত বাস্তব পরিবর্তনের রূপরেখা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এবারের বাজেটে এমন কোনো নতুন চমক বা ভিন্নমাত্রার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

নতুন অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হচ্ছে ৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে যা ছিল ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ ছাড়া আগামী অর্থবছর শেষে মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে চায় সরকার। চলতি অর্থবছরেও একই লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। তবে চলতি বছরের এপ্রিলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ।

বাজেটে সংযমের বার্তা আরও স্পষ্ট হয়েছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) কমিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণে, যা আগের চেয়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকা কম। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। তবে এই কাটছাঁটের মধ্যেও কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কিছুটা বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি সংকোচন করে ৩২ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হচ্ছে, যা চলতি অর্থবছরের তুলনায় প্রায় অর্ধেক কম। অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে, অব্যবহৃত সক্ষমতা ও অকার্যকর প্রকল্প এ সংকোচনের মূল কারণ।

এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তফা কে মুজেরি আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘বাজেটের আকার বড় না করে ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করাই জরুরি। রাজস্ব আদায় ও বৈদেশিক সহায়তার সম্ভাবনা সীমিত, ফলে বড় বাজেট মানে হবে বেশি ঋণের চাপ।’ বাস্তবতা বিবেচনায় এখন বড় বাজেটের সময় নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই করা হচ্ছে বাজেটের কল্যাণচিন্তা। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাতে ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যা বাজেটের ১৭ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। আগামী অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হতে পারে ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা, যা যেকোনো খাত বিবেচনায় সর্বোচ্চ। তবে এতে খাদ্যসহায়তা, নগদ ভাতা এবং বৃদ্ধ ভাতা কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করে প্রকৃত দাবিদারদের আওতায় আনার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ভাতার পরিমাণ না বাড়লেও অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতা বাড়ানোই এবার মূল লক্ষ্য।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘এবারের বাজেটে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং কাঠামোগত রূপান্তরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।’

আরও খবর পড়ুন:

আমনের ভরা মৌসুম শুরু হতে আর বাকি মাত্র ১০-১৫ দিন। ইতিমধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে রোপা আমন ধান মাঠ থেকে উঠতে শুরু করেছে। কিছু চাল আমদানিও করা হচ্ছে। এই দুইয়ে মিলে চালের বাজারে স্বস্তির আভাস মিলছে। নতুন চাল বাজারে না এলেও পুরোনো কোনো কোনো ধরনের চালের দাম কমেছে। জিরা, পাইজাম, গুটি স্বর্ণাসহ কয়েক...

১ দিন আগে

লুটপাটে বিপর্যস্ত শরিয়াহভিত্তিক ৫ ব্যাংক একীভূত করে গঠিত হচ্ছে নতুন একটি ইসলামী ব্যাংক। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোর শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হবে এই পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারের পেছনে অর্থলগ্নি করা বিনিয়োগকারীদের।

১ দিন আগে

মাঠে লবণের নোনতা গন্ধ ভেসে আসে, কিন্তু চাষিদের মুখে হাসি নেই। গত বছর থেকে লবণের বাজারমূল্য স্থির না থাকার কারণে উৎপাদনে আগ্রহ কমেছে। মাঠপর্যায়ে এখনো প্রতি মণ লবণ ২৩৫-২৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, অথচ উৎপাদনে খরচ পড়েছে অন্তত ৪০০ টাকা। দামের এই ফারাক চাষিদের মধ্যে হতাশার ছাপ রেখেছে। ফলে নতুন মৌসুম...

১ দিন আগে

নতুন ‘বীমা করপোরেশন আইন ২০১৯’ সংশোধন প্রস্তাবকে ঘিরে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা করপোরেশনের (এসবিসি) মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। খসড়া প্রস্তাবটি এসবিসির রাজস্ব ক্ষতি এবং সরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে...

১ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আমনের ভরা মৌসুম শুরু হতে আর বাকি মাত্র ১০-১৫ দিন। ইতিমধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে রোপা আমন ধান মাঠ থেকে উঠতে শুরু করেছে। কিছু চাল আমদানিও করা হচ্ছে। এই দুইয়ে মিলে চালের বাজারে স্বস্তির আভাস মিলছে। নতুন চাল বাজারে না এলেও পুরোনো কোনো কোনো ধরনের চালের দাম কমেছে। জিরা, পাইজাম, গুটি স্বর্ণাসহ কয়েক ধরনের চালের দাম কেজিপ্রতি ১ থেকে ২ টাকা কমেছে। দাম এর আগের সপ্তাহেও ১-২ টাকা করে কমেছিল। সে হিসাবে দুই সপ্তাহের ব্যবধানে দাম কেজিপ্রতি ৪ টাকা পর্যন্ত কমেছে। তবে মোটের ওপর এখনো দাম তুলনামূলকভাবে বেশি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর মালিবাগ, সেগুনবাগিচা, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট মানিকনগরসহ কয়েকটি পাইকারি ও খুচরা বাজার ঘুরে এবং খোঁজ নিয়ে চালের দরের এমন তথ্য পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, আগের আমদানি করা চালের মজুত এখনো রয়েছে। এ ছাড়া আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে নতুন চাল বাজারে আসা শুরু হবে। এমন অবস্থায় মজুত চাল দ্রুত বাজারে ছাড়ার চেষ্টা করছেন মিলমালিক ও আমদানিকারকেরা। এতে দাম কমতে শুরু করেছে।

রাজধানীর বিভিন্ন খুচরা বাজারে গতকাল শম্পা কাটারিও নাজিরশাইলসহ বিভিন্ন সরু চাল বিক্রি হয়েছে ৭৮-৮০ টাকা কেজি, যা গত সপ্তাহ পর্যন্ত ৮০-৮২ টাকা ছিল। এ ছাড়া জিরাশাইল, জিরা নাজির, মিনিকেটসহ বিভিন্ন জাতের সরু চাল বিক্রি হয়েছে ৭০-৭৬ টাকায়। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, এই চালগুলোর দামও গত এক সপ্তাহে কেজিপ্রতি ১ থেকে ২ টাকা কমেছে। তবে মোটা ধরনের ব্রি২৮ চালের দাম স্থির রয়েছে আগের মতোই কেজিপ্রতি ৫৮-৬০ টাকায়।

পাইজাম, গুটি স্বর্ণা ও কিছু মোটা জাতের চালের দামও কমেছে কিছুটা। এসব চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫৬ টাকা কেজি। গত সপ্তাহ পর্যন্ত তা ছিল ৫২-৫৮ টাকা কেজি।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য বলছে, গত এক সপ্তাহে মাঝারি ও মোটা চালের দাম ১-২ টাকা কমেছে। মাঝারি মানের চাল গতকাল বিভিন্ন খুচরা বাজারে বিক্রি হয়েছে ৫৮-৭০ টাকা কেজি, যা গত সপ্তাহে ছিল ৬০-৭০ টাকা কেজি। টিসিবির তথ্য বলছে, মোটা চাল বিক্রি হয়েছে ৫৪-৬০ টাকা কেজি, যা কয়েক দিন আগে ছিল ৫৫-৬০ টাকা।

মানিকনগর বাজারের চাল ব্যবসায়ী মরিয়ম স্টোরের স্বত্বাধিকারী মো. ইউসুফ বলেন, বাজারে এখনো নতুন চাল না উঠলেও দাম কমতে শুরু করেছে। অনেক ধরনের চালের দামই কেজিপ্রতি ২-১ টাকা কমেছে।

আমন মৌসুমে সাধারণত পাইজাম, জিরা, স্বর্ণা, গুটি চাল বেশি উৎপাদন হয়। ফলে এসব চালের দামই বেশি কমবে বলে জানান ব্যবসায়ী ইউসুফ।

বাজারের তথ্য বলছে, চলতি বছর দেশে বোরো ধানের ফলন ভালো হলেও গত জুন থেকে বাড়তে শুরু করে দাম। জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত মোটা, মাঝারি ও সরু সব ধরনের চালের দাম কেজিতে প্রায় ৮-১০ টাকা বেড়েছিল। অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত দাম সেটা থাকলেও দুই সপ্তাহ ধরে কমছে। পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানির চেয়ে আমন মৌসুমের ধান উঠতেই দামের ওপর বেশি প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশ রাইস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি কাউসার আলম বাবু বলেন, খুলনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এক সপ্তাহ ধরে রোপা আমন ধান কাটা শুরু হয়েছে। আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যে হয়তো আরও অনেক জেলায় ধান কাটা শুরু হবে। এর মধ্যে আবার গত বুধবার নতুন করে বেসরকারি পর্যায়ে আরও ১ লাখ টন চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর আগে বেসরকারি পর্যায়ে ৫ লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেই চালও বাজারে রয়েছে। সব মিলিয়ে চালের দাম কমছে।

এদিকে পাইকারি বাজারে গত ১০-১৫ দিনে প্রতি কেজি চালের দাম ৪-৫ টাকা কমেছে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। পাইকারি বাজারে গতকাল গুটি স্বর্ণাসহ তুলনামূলক মোটা চাল বিক্রি হয়েছে ৪৫-৫২ টাকা কেজি করে। জিরাশাইল, নাজিরশাইল, শম্পা কাটারি ও মিনিকেটসহ কিছুটা সরু চাল বিক্রি হয়েছে ৬২-৮০ টাকা কেজিতে। ব্রি২৮ ও ২৯সহ মাঝারি মানের চাল বিক্রি হয়েছে ৫৪-৫৮ টাকা কেজি।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জুলাই থেকে সর্বশেষ ৫ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ৪ লাখ ২৫ হাজার ৬৮০ টন চাল আমদানি করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে চালের চাহিদা ৩ কোটি ৭ লাখ থেকে ৩ কোটি ৯ লাখ টন। স্থানীয়ভাবে বোরো ও আমন মৌসুম মিলিয়ে উৎপাদন হয় ৪ কোটি ৪৩ লাখ টন। এর মধ্যে আমন মৌসুমে উৎপাদন হয় ১ কোটি ৬৫ লাখের কিছু বেশি। তারপরও বিভিন্ন সময়ে চালের দাম বাড়ে। দাম বাড়াসহ নানা কারণে চাল আমদানি করা হয়।

ট্যারিফ কমিশনের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মূলত স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন ব্যয় বাড়ায় দেশে চালের দাম বেড়েছিল। দীর্ঘ মেয়াদে শুল্কছাড়ে চাল আমদানি হতে থাকলে স্থানীয় কৃষকেরা ক্ষতির মুখে পড়বেন। তাই স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন ব্যয় কমাতে কাঁচামাল সহজলভ্য করা ও নীতি-সহায়তা দেওয়ার সুপারিশ করেছে সংস্থাটি।

আমনের ভরা মৌসুম শুরু হতে আর বাকি মাত্র ১০-১৫ দিন। ইতিমধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে রোপা আমন ধান মাঠ থেকে উঠতে শুরু করেছে। কিছু চাল আমদানিও করা হচ্ছে। এই দুইয়ে মিলে চালের বাজারে স্বস্তির আভাস মিলছে। নতুন চাল বাজারে না এলেও পুরোনো কোনো কোনো ধরনের চালের দাম কমেছে। জিরা, পাইজাম, গুটি স্বর্ণাসহ কয়েক ধরনের চালের দাম কেজিপ্রতি ১ থেকে ২ টাকা কমেছে। দাম এর আগের সপ্তাহেও ১-২ টাকা করে কমেছিল। সে হিসাবে দুই সপ্তাহের ব্যবধানে দাম কেজিপ্রতি ৪ টাকা পর্যন্ত কমেছে। তবে মোটের ওপর এখনো দাম তুলনামূলকভাবে বেশি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর মালিবাগ, সেগুনবাগিচা, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট মানিকনগরসহ কয়েকটি পাইকারি ও খুচরা বাজার ঘুরে এবং খোঁজ নিয়ে চালের দরের এমন তথ্য পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, আগের আমদানি করা চালের মজুত এখনো রয়েছে। এ ছাড়া আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে নতুন চাল বাজারে আসা শুরু হবে। এমন অবস্থায় মজুত চাল দ্রুত বাজারে ছাড়ার চেষ্টা করছেন মিলমালিক ও আমদানিকারকেরা। এতে দাম কমতে শুরু করেছে।

রাজধানীর বিভিন্ন খুচরা বাজারে গতকাল শম্পা কাটারিও নাজিরশাইলসহ বিভিন্ন সরু চাল বিক্রি হয়েছে ৭৮-৮০ টাকা কেজি, যা গত সপ্তাহ পর্যন্ত ৮০-৮২ টাকা ছিল। এ ছাড়া জিরাশাইল, জিরা নাজির, মিনিকেটসহ বিভিন্ন জাতের সরু চাল বিক্রি হয়েছে ৭০-৭৬ টাকায়। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, এই চালগুলোর দামও গত এক সপ্তাহে কেজিপ্রতি ১ থেকে ২ টাকা কমেছে। তবে মোটা ধরনের ব্রি২৮ চালের দাম স্থির রয়েছে আগের মতোই কেজিপ্রতি ৫৮-৬০ টাকায়।

পাইজাম, গুটি স্বর্ণা ও কিছু মোটা জাতের চালের দামও কমেছে কিছুটা। এসব চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫৬ টাকা কেজি। গত সপ্তাহ পর্যন্ত তা ছিল ৫২-৫৮ টাকা কেজি।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য বলছে, গত এক সপ্তাহে মাঝারি ও মোটা চালের দাম ১-২ টাকা কমেছে। মাঝারি মানের চাল গতকাল বিভিন্ন খুচরা বাজারে বিক্রি হয়েছে ৫৮-৭০ টাকা কেজি, যা গত সপ্তাহে ছিল ৬০-৭০ টাকা কেজি। টিসিবির তথ্য বলছে, মোটা চাল বিক্রি হয়েছে ৫৪-৬০ টাকা কেজি, যা কয়েক দিন আগে ছিল ৫৫-৬০ টাকা।

মানিকনগর বাজারের চাল ব্যবসায়ী মরিয়ম স্টোরের স্বত্বাধিকারী মো. ইউসুফ বলেন, বাজারে এখনো নতুন চাল না উঠলেও দাম কমতে শুরু করেছে। অনেক ধরনের চালের দামই কেজিপ্রতি ২-১ টাকা কমেছে।

আমন মৌসুমে সাধারণত পাইজাম, জিরা, স্বর্ণা, গুটি চাল বেশি উৎপাদন হয়। ফলে এসব চালের দামই বেশি কমবে বলে জানান ব্যবসায়ী ইউসুফ।

বাজারের তথ্য বলছে, চলতি বছর দেশে বোরো ধানের ফলন ভালো হলেও গত জুন থেকে বাড়তে শুরু করে দাম। জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত মোটা, মাঝারি ও সরু সব ধরনের চালের দাম কেজিতে প্রায় ৮-১০ টাকা বেড়েছিল। অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত দাম সেটা থাকলেও দুই সপ্তাহ ধরে কমছে। পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানির চেয়ে আমন মৌসুমের ধান উঠতেই দামের ওপর বেশি প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশ রাইস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি কাউসার আলম বাবু বলেন, খুলনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এক সপ্তাহ ধরে রোপা আমন ধান কাটা শুরু হয়েছে। আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যে হয়তো আরও অনেক জেলায় ধান কাটা শুরু হবে। এর মধ্যে আবার গত বুধবার নতুন করে বেসরকারি পর্যায়ে আরও ১ লাখ টন চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর আগে বেসরকারি পর্যায়ে ৫ লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেই চালও বাজারে রয়েছে। সব মিলিয়ে চালের দাম কমছে।

এদিকে পাইকারি বাজারে গত ১০-১৫ দিনে প্রতি কেজি চালের দাম ৪-৫ টাকা কমেছে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। পাইকারি বাজারে গতকাল গুটি স্বর্ণাসহ তুলনামূলক মোটা চাল বিক্রি হয়েছে ৪৫-৫২ টাকা কেজি করে। জিরাশাইল, নাজিরশাইল, শম্পা কাটারি ও মিনিকেটসহ কিছুটা সরু চাল বিক্রি হয়েছে ৬২-৮০ টাকা কেজিতে। ব্রি২৮ ও ২৯সহ মাঝারি মানের চাল বিক্রি হয়েছে ৫৪-৫৮ টাকা কেজি।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জুলাই থেকে সর্বশেষ ৫ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ৪ লাখ ২৫ হাজার ৬৮০ টন চাল আমদানি করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে চালের চাহিদা ৩ কোটি ৭ লাখ থেকে ৩ কোটি ৯ লাখ টন। স্থানীয়ভাবে বোরো ও আমন মৌসুম মিলিয়ে উৎপাদন হয় ৪ কোটি ৪৩ লাখ টন। এর মধ্যে আমন মৌসুমে উৎপাদন হয় ১ কোটি ৬৫ লাখের কিছু বেশি। তারপরও বিভিন্ন সময়ে চালের দাম বাড়ে। দাম বাড়াসহ নানা কারণে চাল আমদানি করা হয়।

ট্যারিফ কমিশনের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মূলত স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন ব্যয় বাড়ায় দেশে চালের দাম বেড়েছিল। দীর্ঘ মেয়াদে শুল্কছাড়ে চাল আমদানি হতে থাকলে স্থানীয় কৃষকেরা ক্ষতির মুখে পড়বেন। তাই স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন ব্যয় কমাতে কাঁচামাল সহজলভ্য করা ও নীতি-সহায়তা দেওয়ার সুপারিশ করেছে সংস্থাটি।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট আসছে এমন এক সময়, যখন অর্থনীতি আছে একযোগে চাপ, সংকট এবং শর্তের ঘূর্ণাবর্তে। রাজস্ব আয় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না পৌঁছানো, বিনিয়োগে স্থবিরতা ও কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

০১ জুন ২০২৫

লুটপাটে বিপর্যস্ত শরিয়াহভিত্তিক ৫ ব্যাংক একীভূত করে গঠিত হচ্ছে নতুন একটি ইসলামী ব্যাংক। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোর শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হবে এই পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারের পেছনে অর্থলগ্নি করা বিনিয়োগকারীদের।

১ দিন আগে

মাঠে লবণের নোনতা গন্ধ ভেসে আসে, কিন্তু চাষিদের মুখে হাসি নেই। গত বছর থেকে লবণের বাজারমূল্য স্থির না থাকার কারণে উৎপাদনে আগ্রহ কমেছে। মাঠপর্যায়ে এখনো প্রতি মণ লবণ ২৩৫-২৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, অথচ উৎপাদনে খরচ পড়েছে অন্তত ৪০০ টাকা। দামের এই ফারাক চাষিদের মধ্যে হতাশার ছাপ রেখেছে। ফলে নতুন মৌসুম...

১ দিন আগে

নতুন ‘বীমা করপোরেশন আইন ২০১৯’ সংশোধন প্রস্তাবকে ঘিরে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা করপোরেশনের (এসবিসি) মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। খসড়া প্রস্তাবটি এসবিসির রাজস্ব ক্ষতি এবং সরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে...

১ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

লুটপাটে বিপর্যস্ত শরিয়াহভিত্তিক ৫ ব্যাংক একীভূত করে গঠিত হচ্ছে নতুন একটি ইসলামী ব্যাংক। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোর শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হবে এই পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারের পেছনে অর্থলগ্নি করা বিনিয়োগকারীদের। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন পুজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। তাঁরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের চোখের সামনে লুটেরা গোষ্ঠী ব্যাংক লুটপাট করেছে। এখন তাদের লুটপাটের দায় চাপানো হচ্ছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ঘাড়ে।

ব্যাংক পাঁচটির শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণার প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর মতিঝিলে বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীরা। ব্যাংক লুটেরাদের কোন স্বার্থে গভর্নর অব্যাহতি দিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীরা। তাঁরা বলছেন, গভর্নরকে তার জবাব দিতে হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পুরোনো ভবনের সামনে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচি থেকে অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে খেয়ালখুশিমতো ব্যাংক একীভূতকরণ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। দাবি পূরণ না হলে আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক ঘেরাও কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

একীভূত করার লক্ষ্যে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, গ্লোবাল ইসলামী, ইউনিয়ন, এক্সিম ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত করে এরই মধ্যে সেখানে প্রশাসক বসিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ব্যাংকগুলোর পর্ষদ বিলুপ্তির ঘোষণা দেন। সেই সঙ্গে শেয়ারহোল্ডারদেরও কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না বলে জানান তিনি। গভর্নর বলেন, ‘পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটির মূল্য নেতিবাচক হয়েছে ৩০০-৪০০ শতাংশ। এখন তা আদায় করা উচিত। কিন্তু তা না করে শূন্যের নিচের শেয়ারগুলোর ভ্যালু জিরো হিসেবে বিবেচিত হবে। কাউকে (শেয়ারহোল্ডারদের) কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না।’

গভর্নরের এমন ঘোষণার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন একীভূত হতে যাওয়া ব্যাংকগুলোর শেয়ারহোল্ডাররা। বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি মিজানুর রশিদ চৌধুরী বলেন, ‘মার্জারের সার্কুলার হওয়ার পরে তা প্রত্যাহারের দাবি করেছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সেই দাবি আমলে নেননি। আজকে পাঁচটি ব্যাংকের বিনিয়োগকারীরা যে অবস্থান করছেন, তাঁরা কোথায় যাবেন? কাদের স্বার্থে আপনি (গভর্নর) কাজ করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। কেন লুটেরা গোষ্ঠী জনসমক্ষে আসছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চোখের সামনে সব লুটপাট হয়েছে, এটি সবার জানা। বাংলাদেশ ব্যাংক ও গভর্নর তার দায় এড়াতে পারেন না।’

এই বিনিয়োগকারী আরও বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের উদাহরণ বাংলাদেশে চলে না। এই ব্যাংকগুলোকে ‘ভালো’ তকমা দিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা হয়েছে। গত ৫ আগস্টের পরই ব্যাংকগুলোর দুর্বলতা সামনে এসেছে। তত দিনে উদ্যোক্তা-পরিচালকরা তাঁদের শেয়ার বিক্রি করে বেরিয়ে গেছেন। যাঁদের হাতে শেয়ার ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগই সাধারণ ও স্বল্প মূলধনি বিনিয়োগকারী। তাঁরা যদি তাঁদের বিনিয়োগের কোনো অংশ ফেরত না পান, তাহলে সারা জীবনের জন্য পুঁজিবাজার ত্যাগ করবে। এসবের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে পদত্যাগ করতে হবে।

বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের আরেক নেতা আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘বিনিয়োগকারীদের অন্ধকারে রেখে ব্যাংক মার্জার বন্ধ করা হোক। এই সরকার আসার পরে ৩০ হাজারের বেশি গার্মেন্টস কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আগামীতে লিজিং কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে আমাদের হাউস বন্ধ হয়ে যাবে। এই সেক্টরে ৩০ লাখ বিনিয়োগকারী, হাউসের মেম্বার, মালিকসহ পরিবারের ১ কোটি সদস্য আছে, তাঁদের কী অবস্থা হবে?’

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিবৃতিতে বলা হয়, পাঁচটি ব্যাংক একীভূতকরণের ক্ষেত্রে সাধারণ বিনিয়োগকারী বা শেয়ারধারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয় বিবেচনার কোনো সুযোগ আপাতত নেই। তবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী বা শেয়ারধারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে তাঁদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে।

পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য বলছে, উদ্যোক্তা ও পরিচালক বাদে ওই পাঁচ ব্যাংকের অন্য শেয়ারহোল্ডারদের হাতে থাকা শেয়ারের পরিমাণের গড় ৭৬ দশমিক ০২ শতাংশ। অভিহিত মূল্যে এসব শেয়ারের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা। পাঁচটি ব্যাংকের মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাংকের মোট শেয়ারের সংখ্যা ১০৩ কোটি ৬২ লাখ ৮০ হাজার ৪৪৮টি, যার ৪৫ দশমিক ৫১ শতাংশ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। এসব শেয়ারের অভিহিত মূল্যে তাঁদের বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৭১ কোটি ৬১ লাখ টাকা।

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের মোট শেয়ারের সংখ্যা ৯৮ কোটি ৭৪ লাখ ৩৯ হাজার ৬৮৮টি। যার ৮৪ দশমিক ৫৭ শতাংশই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। অভিহিত মূল্যে এসব শেয়ারে বিনিয়োগের পরিমাণ ৮৩৫ কোটি ৭ লাখ টাকা। সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের মোট শেয়ারের সংখ্যা ১১৪ কোটি ১ লাখ ৫৫ হাজার ১০০টি, যার ৮৮ দশমিক ৩৮ শতাংশই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। অভিহিত মূল্যে এসব শেয়ারে বিনিয়োগের পরিমাণ ১ হাজার ৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। এক্সিম ব্যাংকের মোট শেয়ারের সংখ্যা ১৪৪ কোটি ৭৫ লাখ ৫৭ হাজার ৩৪৪টি, যার মধ্যে ৬৭ দশমিক ৫৬ শতাংশই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। অভিহিত মূল্যে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৭৭ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের মোট শেয়ারের সংখ্যা ১২০ কোটি ৮১ লাখ ৩৯ হাজার ৩৭৯টি। এসব শেয়ারের ৯৪ দশমিক ১০ শতাংশই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে, যার অভিহিত মূল্য ১ হাজার ১৩৬ কোটি ৮৫ লাখ টাকা।

এসব বিনিয়োগকারীর পক্ষে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের মুখপাত্র মো. মহসিন গতকাল কয়েকটি দাবি তুলে ধরেছেন। দাবিগুলো হলো, একীভূত হওয়া ব্যাংকে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার দিতে হবে। বেনামে থাকা সম্পত্তির মালিক বিনিয়োগকারীদের করতে হবে। এস আলমের সম্পত্তি ব্যাংকের শেয়ারের সম্পদমূল্যে (এনএভি) যোগ করতে হবে। ব্যাংক লুটে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ব্যাংক একীভূত চিন্তা করে করা উচিত ছিল। শেয়ারহোল্ডারদের অবস্থা কী হবে, ডিপোজিটরদের অবস্থা কী হবে? এই যে প্রতিটা জায়গায় এখন ব্যাংকগুলোর যে শাখা আছে, এগুলো কীভাবে অ্যাকোমোডেট করবেন, এগুলো চিন্তাভাবনা না করে বলে দেওয়া হলো শেয়ারহোল্ডাররা কিছু পাবেন না। এটা হতে পারে নাকি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, একীভূত প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচটি ব্যাংকের সম্মিলিত মূলধন ঘাটতি ও খেলাপি ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। এসব ব্যাংক থেকে বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী লুটপাট করেছে প্রায় ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা। একিউআর (অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ) প্রতিবেদন অনুযায়ী পাঁচ ব্যাংকের মোট আমানত ১ লাখ ৪৭ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা। এর বিপরীতে মোট ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৯০ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা। খেলাপির পরিমাণ ১ লাখ ৪৬ হাজার ৯১৮ কোটি টাকা। গড় খেলাপি ৭৭ শতাংশ। তার মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার সর্বোচ্চ, ৯৮ শতাংশ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৯৬ শতাংশ এবং গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৯৫ শতাংশ। অন্যদিকে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৬২ শতাংশ এবং এক্সিম ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৪৮ শতাংশ রয়েছে।

পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আল-আমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, আন্তর্জাতিক আইন বা যেকোনো আইনে, বিনিয়োগকারী বা শেয়ারহোল্ডাররা সবার দায়দেনা শোধ করার পরে কিছু থাকলে সেটা পায়। ওইসব ব্যাংকের কোনো কোনোটার ক্ষেত্রে শেয়ারপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) ৪৫০ টাকা ঋণাত্মক আছে। অর্থাৎ একটা শেয়ার কেনার মানে ৪৫০ টাকা দায় দিতে হবে। যেহেতু কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগের অ্যামাউন্ট দ্বারা সীমাবদ্ধ, সেই কারণে শেয়ারহোল্ডারদের দায়টা দিতে হচ্ছে না। কিন্তু নতুন করে সে কিছু পাচ্ছে না। এটা হচ্ছে বাস্তবতা।

ওই সহযোগী অধ্যাপক আরও বলেন, বিনিয়োগকারীদের আসলে ক্ষতিটাকে মেনে নিতে হবে। আর সমাধান হিসেবে যারা টাকা পাচার করছে, তাদের রিলেটেড পার্টির সব সম্পদ জব্দ করে, যারা দেশের বাইরে চলে গেছে, তাদের টাকা যদি ফেরত আনা যায়, তাহলে হয়তো যারা আর্থিকভাবে ক্ষতি হয়েছে, তারা সান্ত্বনা পেতে পারে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অপশন আর থাকছে না।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, লিকুইডেশনে গেলে সম্পদ বিক্রি করে দায়দেনা শোধ করার পর এবং আমানতকারীদের টাকা দেওয়ার পরে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে শেয়ারহোল্ডাররা পাবে। আর যদি কিছু না থাকে, তাহলে তো শেয়ারহোল্ডার দাবি করতে পারে না। এটা হলো আইনের ভাষা।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, ব্যক্তির ক্ষেত্রে লস হয়ে গেলে তার অন্য সম্পদ থেকে সেগুলো দাবি করতে পারবে। কিন্তু লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে শেয়ারের যে ফেস ভ্যালু, এর বাইরে কোনো কিছু মালিকদের কাছ থেকে দাবি করা যাবে না। না হলে শেয়ারহোল্ডারদের ওই লোকসানের ভাগটা নিতে হতো। বেঁচে গেছে।

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির কমিশনার মু. মোহসিন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, শেয়ারহোল্ডাররা যেহেতু মালিক, আর মালিকের ঘরে তো টাকা নেই, বরং ঋণাত্মক, তো এখন মালিক হয়ে টাকা পাবে কোথায়? মালিকের ঘরে যারা টাকা জমা রেখেছে, তাদের জন্য একটা প্ল্যান দেখলাম। আর শেয়ারহোল্ডারদের বিষয়টা গভর্নর মহোদয় যে কথা বলছেন, এর বাইরে তো আসলে কিছু দেখছি না। আমরা তো আইন-কানুনের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারব না।

লুটপাটে বিপর্যস্ত শরিয়াহভিত্তিক ৫ ব্যাংক একীভূত করে গঠিত হচ্ছে নতুন একটি ইসলামী ব্যাংক। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোর শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হবে এই পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারের পেছনে অর্থলগ্নি করা বিনিয়োগকারীদের। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন পুজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। তাঁরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের চোখের সামনে লুটেরা গোষ্ঠী ব্যাংক লুটপাট করেছে। এখন তাদের লুটপাটের দায় চাপানো হচ্ছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ঘাড়ে।

ব্যাংক পাঁচটির শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণার প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর মতিঝিলে বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীরা। ব্যাংক লুটেরাদের কোন স্বার্থে গভর্নর অব্যাহতি দিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীরা। তাঁরা বলছেন, গভর্নরকে তার জবাব দিতে হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পুরোনো ভবনের সামনে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচি থেকে অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে খেয়ালখুশিমতো ব্যাংক একীভূতকরণ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। দাবি পূরণ না হলে আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক ঘেরাও কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

একীভূত করার লক্ষ্যে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, গ্লোবাল ইসলামী, ইউনিয়ন, এক্সিম ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত করে এরই মধ্যে সেখানে প্রশাসক বসিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ব্যাংকগুলোর পর্ষদ বিলুপ্তির ঘোষণা দেন। সেই সঙ্গে শেয়ারহোল্ডারদেরও কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না বলে জানান তিনি। গভর্নর বলেন, ‘পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটির মূল্য নেতিবাচক হয়েছে ৩০০-৪০০ শতাংশ। এখন তা আদায় করা উচিত। কিন্তু তা না করে শূন্যের নিচের শেয়ারগুলোর ভ্যালু জিরো হিসেবে বিবেচিত হবে। কাউকে (শেয়ারহোল্ডারদের) কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না।’

গভর্নরের এমন ঘোষণার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন একীভূত হতে যাওয়া ব্যাংকগুলোর শেয়ারহোল্ডাররা। বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি মিজানুর রশিদ চৌধুরী বলেন, ‘মার্জারের সার্কুলার হওয়ার পরে তা প্রত্যাহারের দাবি করেছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সেই দাবি আমলে নেননি। আজকে পাঁচটি ব্যাংকের বিনিয়োগকারীরা যে অবস্থান করছেন, তাঁরা কোথায় যাবেন? কাদের স্বার্থে আপনি (গভর্নর) কাজ করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। কেন লুটেরা গোষ্ঠী জনসমক্ষে আসছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চোখের সামনে সব লুটপাট হয়েছে, এটি সবার জানা। বাংলাদেশ ব্যাংক ও গভর্নর তার দায় এড়াতে পারেন না।’

এই বিনিয়োগকারী আরও বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের উদাহরণ বাংলাদেশে চলে না। এই ব্যাংকগুলোকে ‘ভালো’ তকমা দিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা হয়েছে। গত ৫ আগস্টের পরই ব্যাংকগুলোর দুর্বলতা সামনে এসেছে। তত দিনে উদ্যোক্তা-পরিচালকরা তাঁদের শেয়ার বিক্রি করে বেরিয়ে গেছেন। যাঁদের হাতে শেয়ার ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগই সাধারণ ও স্বল্প মূলধনি বিনিয়োগকারী। তাঁরা যদি তাঁদের বিনিয়োগের কোনো অংশ ফেরত না পান, তাহলে সারা জীবনের জন্য পুঁজিবাজার ত্যাগ করবে। এসবের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে পদত্যাগ করতে হবে।

বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের আরেক নেতা আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘বিনিয়োগকারীদের অন্ধকারে রেখে ব্যাংক মার্জার বন্ধ করা হোক। এই সরকার আসার পরে ৩০ হাজারের বেশি গার্মেন্টস কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আগামীতে লিজিং কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে আমাদের হাউস বন্ধ হয়ে যাবে। এই সেক্টরে ৩০ লাখ বিনিয়োগকারী, হাউসের মেম্বার, মালিকসহ পরিবারের ১ কোটি সদস্য আছে, তাঁদের কী অবস্থা হবে?’

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিবৃতিতে বলা হয়, পাঁচটি ব্যাংক একীভূতকরণের ক্ষেত্রে সাধারণ বিনিয়োগকারী বা শেয়ারধারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয় বিবেচনার কোনো সুযোগ আপাতত নেই। তবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী বা শেয়ারধারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে তাঁদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে।

পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য বলছে, উদ্যোক্তা ও পরিচালক বাদে ওই পাঁচ ব্যাংকের অন্য শেয়ারহোল্ডারদের হাতে থাকা শেয়ারের পরিমাণের গড় ৭৬ দশমিক ০২ শতাংশ। অভিহিত মূল্যে এসব শেয়ারের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা। পাঁচটি ব্যাংকের মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাংকের মোট শেয়ারের সংখ্যা ১০৩ কোটি ৬২ লাখ ৮০ হাজার ৪৪৮টি, যার ৪৫ দশমিক ৫১ শতাংশ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। এসব শেয়ারের অভিহিত মূল্যে তাঁদের বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৭১ কোটি ৬১ লাখ টাকা।

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের মোট শেয়ারের সংখ্যা ৯৮ কোটি ৭৪ লাখ ৩৯ হাজার ৬৮৮টি। যার ৮৪ দশমিক ৫৭ শতাংশই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। অভিহিত মূল্যে এসব শেয়ারে বিনিয়োগের পরিমাণ ৮৩৫ কোটি ৭ লাখ টাকা। সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের মোট শেয়ারের সংখ্যা ১১৪ কোটি ১ লাখ ৫৫ হাজার ১০০টি, যার ৮৮ দশমিক ৩৮ শতাংশই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। অভিহিত মূল্যে এসব শেয়ারে বিনিয়োগের পরিমাণ ১ হাজার ৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। এক্সিম ব্যাংকের মোট শেয়ারের সংখ্যা ১৪৪ কোটি ৭৫ লাখ ৫৭ হাজার ৩৪৪টি, যার মধ্যে ৬৭ দশমিক ৫৬ শতাংশই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। অভিহিত মূল্যে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৭৭ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের মোট শেয়ারের সংখ্যা ১২০ কোটি ৮১ লাখ ৩৯ হাজার ৩৭৯টি। এসব শেয়ারের ৯৪ দশমিক ১০ শতাংশই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে, যার অভিহিত মূল্য ১ হাজার ১৩৬ কোটি ৮৫ লাখ টাকা।

এসব বিনিয়োগকারীর পক্ষে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের মুখপাত্র মো. মহসিন গতকাল কয়েকটি দাবি তুলে ধরেছেন। দাবিগুলো হলো, একীভূত হওয়া ব্যাংকে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার দিতে হবে। বেনামে থাকা সম্পত্তির মালিক বিনিয়োগকারীদের করতে হবে। এস আলমের সম্পত্তি ব্যাংকের শেয়ারের সম্পদমূল্যে (এনএভি) যোগ করতে হবে। ব্যাংক লুটে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ব্যাংক একীভূত চিন্তা করে করা উচিত ছিল। শেয়ারহোল্ডারদের অবস্থা কী হবে, ডিপোজিটরদের অবস্থা কী হবে? এই যে প্রতিটা জায়গায় এখন ব্যাংকগুলোর যে শাখা আছে, এগুলো কীভাবে অ্যাকোমোডেট করবেন, এগুলো চিন্তাভাবনা না করে বলে দেওয়া হলো শেয়ারহোল্ডাররা কিছু পাবেন না। এটা হতে পারে নাকি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, একীভূত প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচটি ব্যাংকের সম্মিলিত মূলধন ঘাটতি ও খেলাপি ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। এসব ব্যাংক থেকে বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী লুটপাট করেছে প্রায় ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা। একিউআর (অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ) প্রতিবেদন অনুযায়ী পাঁচ ব্যাংকের মোট আমানত ১ লাখ ৪৭ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা। এর বিপরীতে মোট ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৯০ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা। খেলাপির পরিমাণ ১ লাখ ৪৬ হাজার ৯১৮ কোটি টাকা। গড় খেলাপি ৭৭ শতাংশ। তার মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার সর্বোচ্চ, ৯৮ শতাংশ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৯৬ শতাংশ এবং গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৯৫ শতাংশ। অন্যদিকে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৬২ শতাংশ এবং এক্সিম ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৪৮ শতাংশ রয়েছে।

পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আল-আমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, আন্তর্জাতিক আইন বা যেকোনো আইনে, বিনিয়োগকারী বা শেয়ারহোল্ডাররা সবার দায়দেনা শোধ করার পরে কিছু থাকলে সেটা পায়। ওইসব ব্যাংকের কোনো কোনোটার ক্ষেত্রে শেয়ারপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) ৪৫০ টাকা ঋণাত্মক আছে। অর্থাৎ একটা শেয়ার কেনার মানে ৪৫০ টাকা দায় দিতে হবে। যেহেতু কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগের অ্যামাউন্ট দ্বারা সীমাবদ্ধ, সেই কারণে শেয়ারহোল্ডারদের দায়টা দিতে হচ্ছে না। কিন্তু নতুন করে সে কিছু পাচ্ছে না। এটা হচ্ছে বাস্তবতা।

ওই সহযোগী অধ্যাপক আরও বলেন, বিনিয়োগকারীদের আসলে ক্ষতিটাকে মেনে নিতে হবে। আর সমাধান হিসেবে যারা টাকা পাচার করছে, তাদের রিলেটেড পার্টির সব সম্পদ জব্দ করে, যারা দেশের বাইরে চলে গেছে, তাদের টাকা যদি ফেরত আনা যায়, তাহলে হয়তো যারা আর্থিকভাবে ক্ষতি হয়েছে, তারা সান্ত্বনা পেতে পারে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অপশন আর থাকছে না।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, লিকুইডেশনে গেলে সম্পদ বিক্রি করে দায়দেনা শোধ করার পর এবং আমানতকারীদের টাকা দেওয়ার পরে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে শেয়ারহোল্ডাররা পাবে। আর যদি কিছু না থাকে, তাহলে তো শেয়ারহোল্ডার দাবি করতে পারে না। এটা হলো আইনের ভাষা।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, ব্যক্তির ক্ষেত্রে লস হয়ে গেলে তার অন্য সম্পদ থেকে সেগুলো দাবি করতে পারবে। কিন্তু লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে শেয়ারের যে ফেস ভ্যালু, এর বাইরে কোনো কিছু মালিকদের কাছ থেকে দাবি করা যাবে না। না হলে শেয়ারহোল্ডারদের ওই লোকসানের ভাগটা নিতে হতো। বেঁচে গেছে।

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির কমিশনার মু. মোহসিন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, শেয়ারহোল্ডাররা যেহেতু মালিক, আর মালিকের ঘরে তো টাকা নেই, বরং ঋণাত্মক, তো এখন মালিক হয়ে টাকা পাবে কোথায়? মালিকের ঘরে যারা টাকা জমা রেখেছে, তাদের জন্য একটা প্ল্যান দেখলাম। আর শেয়ারহোল্ডারদের বিষয়টা গভর্নর মহোদয় যে কথা বলছেন, এর বাইরে তো আসলে কিছু দেখছি না। আমরা তো আইন-কানুনের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারব না।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট আসছে এমন এক সময়, যখন অর্থনীতি আছে একযোগে চাপ, সংকট এবং শর্তের ঘূর্ণাবর্তে। রাজস্ব আয় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না পৌঁছানো, বিনিয়োগে স্থবিরতা ও কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

০১ জুন ২০২৫

আমনের ভরা মৌসুম শুরু হতে আর বাকি মাত্র ১০-১৫ দিন। ইতিমধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে রোপা আমন ধান মাঠ থেকে উঠতে শুরু করেছে। কিছু চাল আমদানিও করা হচ্ছে। এই দুইয়ে মিলে চালের বাজারে স্বস্তির আভাস মিলছে। নতুন চাল বাজারে না এলেও পুরোনো কোনো কোনো ধরনের চালের দাম কমেছে। জিরা, পাইজাম, গুটি স্বর্ণাসহ কয়েক...

১ দিন আগে

মাঠে লবণের নোনতা গন্ধ ভেসে আসে, কিন্তু চাষিদের মুখে হাসি নেই। গত বছর থেকে লবণের বাজারমূল্য স্থির না থাকার কারণে উৎপাদনে আগ্রহ কমেছে। মাঠপর্যায়ে এখনো প্রতি মণ লবণ ২৩৫-২৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, অথচ উৎপাদনে খরচ পড়েছে অন্তত ৪০০ টাকা। দামের এই ফারাক চাষিদের মধ্যে হতাশার ছাপ রেখেছে। ফলে নতুন মৌসুম...

১ দিন আগে

নতুন ‘বীমা করপোরেশন আইন ২০১৯’ সংশোধন প্রস্তাবকে ঘিরে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা করপোরেশনের (এসবিসি) মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। খসড়া প্রস্তাবটি এসবিসির রাজস্ব ক্ষতি এবং সরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে...

১ দিন আগেমাইনউদ্দিন শাহেদ, কক্সবাজার

মাঠে লবণের নোনতা গন্ধ ভেসে আসে, কিন্তু চাষিদের মুখে হাসি নেই। গত বছর থেকে লবণের বাজারমূল্য স্থির না থাকার কারণে উৎপাদনে আগ্রহ কমেছে। মাঠপর্যায়ে এখনো প্রতি মণ লবণ ২৩৫-২৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, অথচ উৎপাদনে খরচ পড়েছে অন্তত ৪০০ টাকা। দামের এই ফারাক চাষিদের মধ্যে হতাশার ছাপ রেখেছে। ফলে নতুন মৌসুম শুরু হলেও অধিকাংশ চাষি এখনো মাঠে নামতে সাহস পাচ্ছেন না।

দেশের একমাত্র লবণ উৎপাদনকেন্দ্র কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বাঁশখালী সমুদ্র উপকূল। প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত চলে লবণ চাষের মৌসুম। এই সময়ে সাগরের লোনাপানি শুকিয়ে কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া, ঈদগাঁও, সদর ও টেকনাফের পাশাপাশি চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও পটিয়ার উপকূলে হয় লবণ চাষ, যা থেকে দেশের সার্বিক চাহিদা পূরণ হয়।

বিসিকের আওতাধীন কক্সবাজার লবণশিল্প উন্নয়ন কার্যালয়ের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশীখালী ইউনিয়নে মৌসুমের প্রথম লবণ উৎপাদন হয়। তখন ৬ হাজার ৭৫৮ একর জমির মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ জমি উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রথম সপ্তাহে উৎপাদন হয়েছিল মাত্র ৫৫ টন। পেকুয়া, টেকনাফ ও চট্টগ্রামের বাঁশখালীর ক্ষেত্রেও চাষিরা মাঠে নেমেছিলেন, তবে মাত্র ৪০-৫০ শতাংশ জমিতে।

এ বছর আরও খারাপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মৌসুম শুরু হলেও কুতুবদিয়া ছাড়া অন্য এলাকায় চাষিরা এখনো মাঠে নামেননি। বিসিক কক্সবাজার লবণশিল্প উন্নয়ন কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক মো. জাফর ইকবাল ভূঁইয়া জানিয়েছেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে উৎপাদনে অন্তত ২০-২২ দিনের বিলম্ব হতে পারে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, লবণের দাম কম থাকায় চাষিদের মধ্যে হতাশা গভীর।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, গত মৌসুমে বেশির ভাগ চাষিই লবণ উৎপাদনে লোকসান দিয়েছেন এবং এ বছরও পরিস্থিতি বদলায়নি। লাভ তো দূরের কথা, মাঠে তাঁদের কষ্টার্জিত বিনিয়োগ ফিরবে কি না সেই অনিশ্চয়তায় চাষিরা রয়েছেন। কুতুবদিয়ার লেমশীখালীর চাষি আবদুল গফুর জানিয়েছেন, কানিপ্রতি জমিতে গত মৌসুমে তাঁর ৩৫ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, যা এবারও তাঁর মাথায় ভর করছে।

পেকুয়ার বড় চাষি সিরাজুল মোস্তফা জানান, প্রতি একর জমিতে উৎপাদন খরচ আড়াই লাখ টাকার বেশি, উৎপাদন হয় ৬০০-৬৫০ মণ। বর্তমান বাজারদরে প্রতি একরে লোকসান প্রায় ১ লাখ টাকা এবং গত মৌসুমে ২৫০ একর জমিতে তাঁর ক্ষতি হয়েছে ৪০ লাখ টাকা।

এভাবে শুধু গফুর বা সিরাজুল নয়, এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষিই দাম না থাকার কারণে এবার মাঠে নামার আগ্রহ হারিয়েছেন। জমির মালিকেরা কানিপ্রতি ১৫-২৫ হাজার টাকা ছাড় দিলেও, তা চাষিদের মাঠে নামাতে খুব বেশি ভূমিকা রাখেনি।

বিসিকের তথ্য অনুযায়ী, গত মৌসুমে দেশে ২৬ লাখ ১০ হাজার টনের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন হয়েছিল ২২ লাখ ৫১ হাজার ৬৫১ টন। এর আগের বছর উৎপাদন হয়েছিল ২৪ লাখ ৩৭ হাজার ৮৯০ টন। চলতি মাসের ১ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে মজুত আছে ৪ লাখ ২০৩ টন লবণ। মাঠে লবণের গড় মূল্য ২৪০ টাকা। কক্সবাজারের সাত উপজেলায় ৫৯ হাজার ৯৯৯ একর এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও পটিয়ায় ১০ হাজার ৮৯ একর জমিতে লবণ চাষ হয়, যেখানে ৪১ হাজার ৩৫৫ জন চাষি সরাসরি জড়িত।

মাঠে লবণের নোনতা গন্ধ ভেসে আসে, কিন্তু চাষিদের মুখে হাসি নেই। গত বছর থেকে লবণের বাজারমূল্য স্থির না থাকার কারণে উৎপাদনে আগ্রহ কমেছে। মাঠপর্যায়ে এখনো প্রতি মণ লবণ ২৩৫-২৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, অথচ উৎপাদনে খরচ পড়েছে অন্তত ৪০০ টাকা। দামের এই ফারাক চাষিদের মধ্যে হতাশার ছাপ রেখেছে। ফলে নতুন মৌসুম শুরু হলেও অধিকাংশ চাষি এখনো মাঠে নামতে সাহস পাচ্ছেন না।

দেশের একমাত্র লবণ উৎপাদনকেন্দ্র কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বাঁশখালী সমুদ্র উপকূল। প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত চলে লবণ চাষের মৌসুম। এই সময়ে সাগরের লোনাপানি শুকিয়ে কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া, ঈদগাঁও, সদর ও টেকনাফের পাশাপাশি চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও পটিয়ার উপকূলে হয় লবণ চাষ, যা থেকে দেশের সার্বিক চাহিদা পূরণ হয়।

বিসিকের আওতাধীন কক্সবাজার লবণশিল্প উন্নয়ন কার্যালয়ের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশীখালী ইউনিয়নে মৌসুমের প্রথম লবণ উৎপাদন হয়। তখন ৬ হাজার ৭৫৮ একর জমির মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ জমি উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রথম সপ্তাহে উৎপাদন হয়েছিল মাত্র ৫৫ টন। পেকুয়া, টেকনাফ ও চট্টগ্রামের বাঁশখালীর ক্ষেত্রেও চাষিরা মাঠে নেমেছিলেন, তবে মাত্র ৪০-৫০ শতাংশ জমিতে।

এ বছর আরও খারাপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মৌসুম শুরু হলেও কুতুবদিয়া ছাড়া অন্য এলাকায় চাষিরা এখনো মাঠে নামেননি। বিসিক কক্সবাজার লবণশিল্প উন্নয়ন কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক মো. জাফর ইকবাল ভূঁইয়া জানিয়েছেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে উৎপাদনে অন্তত ২০-২২ দিনের বিলম্ব হতে পারে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, লবণের দাম কম থাকায় চাষিদের মধ্যে হতাশা গভীর।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, গত মৌসুমে বেশির ভাগ চাষিই লবণ উৎপাদনে লোকসান দিয়েছেন এবং এ বছরও পরিস্থিতি বদলায়নি। লাভ তো দূরের কথা, মাঠে তাঁদের কষ্টার্জিত বিনিয়োগ ফিরবে কি না সেই অনিশ্চয়তায় চাষিরা রয়েছেন। কুতুবদিয়ার লেমশীখালীর চাষি আবদুল গফুর জানিয়েছেন, কানিপ্রতি জমিতে গত মৌসুমে তাঁর ৩৫ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, যা এবারও তাঁর মাথায় ভর করছে।

পেকুয়ার বড় চাষি সিরাজুল মোস্তফা জানান, প্রতি একর জমিতে উৎপাদন খরচ আড়াই লাখ টাকার বেশি, উৎপাদন হয় ৬০০-৬৫০ মণ। বর্তমান বাজারদরে প্রতি একরে লোকসান প্রায় ১ লাখ টাকা এবং গত মৌসুমে ২৫০ একর জমিতে তাঁর ক্ষতি হয়েছে ৪০ লাখ টাকা।

এভাবে শুধু গফুর বা সিরাজুল নয়, এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষিই দাম না থাকার কারণে এবার মাঠে নামার আগ্রহ হারিয়েছেন। জমির মালিকেরা কানিপ্রতি ১৫-২৫ হাজার টাকা ছাড় দিলেও, তা চাষিদের মাঠে নামাতে খুব বেশি ভূমিকা রাখেনি।

বিসিকের তথ্য অনুযায়ী, গত মৌসুমে দেশে ২৬ লাখ ১০ হাজার টনের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন হয়েছিল ২২ লাখ ৫১ হাজার ৬৫১ টন। এর আগের বছর উৎপাদন হয়েছিল ২৪ লাখ ৩৭ হাজার ৮৯০ টন। চলতি মাসের ১ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে মজুত আছে ৪ লাখ ২০৩ টন লবণ। মাঠে লবণের গড় মূল্য ২৪০ টাকা। কক্সবাজারের সাত উপজেলায় ৫৯ হাজার ৯৯৯ একর এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও পটিয়ায় ১০ হাজার ৮৯ একর জমিতে লবণ চাষ হয়, যেখানে ৪১ হাজার ৩৫৫ জন চাষি সরাসরি জড়িত।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট আসছে এমন এক সময়, যখন অর্থনীতি আছে একযোগে চাপ, সংকট এবং শর্তের ঘূর্ণাবর্তে। রাজস্ব আয় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না পৌঁছানো, বিনিয়োগে স্থবিরতা ও কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

০১ জুন ২০২৫

আমনের ভরা মৌসুম শুরু হতে আর বাকি মাত্র ১০-১৫ দিন। ইতিমধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে রোপা আমন ধান মাঠ থেকে উঠতে শুরু করেছে। কিছু চাল আমদানিও করা হচ্ছে। এই দুইয়ে মিলে চালের বাজারে স্বস্তির আভাস মিলছে। নতুন চাল বাজারে না এলেও পুরোনো কোনো কোনো ধরনের চালের দাম কমেছে। জিরা, পাইজাম, গুটি স্বর্ণাসহ কয়েক...

১ দিন আগে

লুটপাটে বিপর্যস্ত শরিয়াহভিত্তিক ৫ ব্যাংক একীভূত করে গঠিত হচ্ছে নতুন একটি ইসলামী ব্যাংক। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোর শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হবে এই পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারের পেছনে অর্থলগ্নি করা বিনিয়োগকারীদের।

১ দিন আগে

নতুন ‘বীমা করপোরেশন আইন ২০১৯’ সংশোধন প্রস্তাবকে ঘিরে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা করপোরেশনের (এসবিসি) মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। খসড়া প্রস্তাবটি এসবিসির রাজস্ব ক্ষতি এবং সরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে...

১ দিন আগেবিমা করপোরেশন আইন সংশোধনের প্রস্তাব

মাহফুজুল ইসলাম, ঢাকা

নতুন ‘বীমা করপোরেশন আইন ২০১৯’ সংশোধন প্রস্তাবকে ঘিরে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা করপোরেশনের (এসবিসি) মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। খসড়া প্রস্তাবটি এসবিসির রাজস্ব ক্ষতি এবং সরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে, বেসরকারি কোম্পানির জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদানের ধারা নিয়েও আপত্তি উঠেছে। এতে এসবিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে উদ্বেগ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের খসড়ায় মোট ১৭টি ধারায় সংশোধনের প্রস্তাব আনা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ বিমা করপোরেশনে ৫০ শতাংশ পুনর্বিমা বাধ্যতামূলক করার ধারা শিথিল করা। আগে নন-লাইফ বিমা কোম্পানিগুলোকে সরকারি সম্পদের বিমা বাধ্যতামূলকভাবে এই এসবিসিতে দিতে হতো; কিন্তু নতুন প্রস্তাবে সে বাধ্যবাধকতা আর থাকছে না। ফলে সরকারি সম্পদের নিয়ন্ত্রণ সীমিত হবে, আর বেসরকারি কোম্পানির সুযোগ বাড়বে।’

ইতিমধ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) চেয়ারম্যান ড. এম আসলাম আলম স্বাক্ষরিত এই খসড়ায় কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর থেকেই এ নিয়ে নানা গুঞ্জন, ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

তবে বিশ্লেষকেরা আশঙ্কা করছেন, ‘বীমা করপোরেশন আইন ২০২৯’ সংশোধন প্রস্তাবটি কার্যকর হলে সরকারি সম্পদের বিমা টাকা বেসরকারি কোম্পানির হাত ধরে পুনর্বিমার নামে বিদেশে পাচার হয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে এসবিসি অনিবার্যভাবে রাজস্ব থেকেও বঞ্চিত হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা করপোরেশনের (এসবিসি) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জয়নুল বারী আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগে সরকারি সম্পদ সুরক্ষার চিন্তা করে আইনটি করা হয়েছিল। এখন সরকারের নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে আইন সংশোধন করা উচিত হয়নি। তিনি আরও বলেন, দেশের বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলো পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণে নেই। তারা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এবং বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে প্রিমিয়ামের টাকা অপচয় করছে। এ ছাড়া, আইডিআরএর নির্ধারিত সলভেন্সি মার্জিনও নেই, যা ঝুঁকি পরিমাপের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

অন্যদিকে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইএ) একজন সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি বলেন, খসড়া প্রস্তাবটি স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা উচিত। নতুবা হঠাৎ প্রস্তাব কার্যকর করা বিমা খাতের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

বর্তমান আইন অনুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত নন-লাইফ বিমা কোম্পানিগুলো পুনর্বিমাযোগ্য প্রিমিয়ারের ৫০ শতাংশ বাধ্যতামূলক এসবিসিতে দিতে হয়। কিন্তু নতুন খসড়ায় এ ধারা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি সম্পদের বিমা আয়ের ভাগবণ্টনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি সম্পত্তির বিমা থেকে আয়ের ৫০ শতাংশ সমভাবে নন-লাইফ বিমা কোম্পানির মধ্যে বণ্টিত হয়। নতুন খসড়ায় প্রস্তাব করা হয়েছে, যদি কোনো দাবি ওঠে, তা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি কোম্পানি নিজেই মেটাবে।

সরকার ১০০ শতাংশ এসবিসির মাধ্যমে বিমা করানোর বাধ্যবাধকতাও কিছু ক্ষেত্রে শিথিল করতে পারবে। যেমন পরীক্ষামূলক বিমা পরিকল্পনা বা বিদেশি অর্থায়নসংশ্লিষ্ট প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানের ক্রেডিট রেটিংযুক্ত বিমাকারী নির্বাচন। খসড়ার ১৬ ধারায় স্পষ্ট করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে এ ধারা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হতে পারে।

প্রস্তাব প্রকাশের পর এসবিসি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিক্ষোভ ও মানবন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, ‘বেসরকারি খাতের সুবিধা করতে বাধ্যতামূলক পুনর্বিমার ধারা বাদ দেওয়া হচ্ছে। এতে রাষ্ট্রীয় করপোরেশন দুর্বল হবে এবং রাজস্ব হারাবে।’ তারা চাচ্ছেন, ২০১৯ সালের সংশোধনী স্থগিত, নীতি-সহায়তা বৃদ্ধি ও জনবল কাঠামোর পুনর্বিন্যাস।

আইডিআরএর পরামর্শক সাইফুন্নাহার সুমি এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এসবিসি একমাত্র পুনর্বিমাকারী হওয়ায় দাবি নিষ্পত্তিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এখনো ২০২০ সালের ফাইল নিয়ে কাজ চলছে। বাধ্যতামূলক পুনর্বিমাকে ঐচ্ছিক করলে অচলাবস্থা দূর হবে। একই সঙ্গে সরকারি সম্পত্তির সংজ্ঞা স্পষ্ট করা হবে।’

নতুন ‘বীমা করপোরেশন আইন ২০১৯’ সংশোধন প্রস্তাবকে ঘিরে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা করপোরেশনের (এসবিসি) মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। খসড়া প্রস্তাবটি এসবিসির রাজস্ব ক্ষতি এবং সরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে, বেসরকারি কোম্পানির জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদানের ধারা নিয়েও আপত্তি উঠেছে। এতে এসবিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে উদ্বেগ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের খসড়ায় মোট ১৭টি ধারায় সংশোধনের প্রস্তাব আনা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ বিমা করপোরেশনে ৫০ শতাংশ পুনর্বিমা বাধ্যতামূলক করার ধারা শিথিল করা। আগে নন-লাইফ বিমা কোম্পানিগুলোকে সরকারি সম্পদের বিমা বাধ্যতামূলকভাবে এই এসবিসিতে দিতে হতো; কিন্তু নতুন প্রস্তাবে সে বাধ্যবাধকতা আর থাকছে না। ফলে সরকারি সম্পদের নিয়ন্ত্রণ সীমিত হবে, আর বেসরকারি কোম্পানির সুযোগ বাড়বে।’

ইতিমধ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) চেয়ারম্যান ড. এম আসলাম আলম স্বাক্ষরিত এই খসড়ায় কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর থেকেই এ নিয়ে নানা গুঞ্জন, ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

তবে বিশ্লেষকেরা আশঙ্কা করছেন, ‘বীমা করপোরেশন আইন ২০২৯’ সংশোধন প্রস্তাবটি কার্যকর হলে সরকারি সম্পদের বিমা টাকা বেসরকারি কোম্পানির হাত ধরে পুনর্বিমার নামে বিদেশে পাচার হয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে এসবিসি অনিবার্যভাবে রাজস্ব থেকেও বঞ্চিত হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা করপোরেশনের (এসবিসি) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জয়নুল বারী আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগে সরকারি সম্পদ সুরক্ষার চিন্তা করে আইনটি করা হয়েছিল। এখন সরকারের নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে আইন সংশোধন করা উচিত হয়নি। তিনি আরও বলেন, দেশের বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলো পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণে নেই। তারা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এবং বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে প্রিমিয়ামের টাকা অপচয় করছে। এ ছাড়া, আইডিআরএর নির্ধারিত সলভেন্সি মার্জিনও নেই, যা ঝুঁকি পরিমাপের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

অন্যদিকে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইএ) একজন সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি বলেন, খসড়া প্রস্তাবটি স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা উচিত। নতুবা হঠাৎ প্রস্তাব কার্যকর করা বিমা খাতের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

বর্তমান আইন অনুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত নন-লাইফ বিমা কোম্পানিগুলো পুনর্বিমাযোগ্য প্রিমিয়ারের ৫০ শতাংশ বাধ্যতামূলক এসবিসিতে দিতে হয়। কিন্তু নতুন খসড়ায় এ ধারা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি সম্পদের বিমা আয়ের ভাগবণ্টনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি সম্পত্তির বিমা থেকে আয়ের ৫০ শতাংশ সমভাবে নন-লাইফ বিমা কোম্পানির মধ্যে বণ্টিত হয়। নতুন খসড়ায় প্রস্তাব করা হয়েছে, যদি কোনো দাবি ওঠে, তা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি কোম্পানি নিজেই মেটাবে।

সরকার ১০০ শতাংশ এসবিসির মাধ্যমে বিমা করানোর বাধ্যবাধকতাও কিছু ক্ষেত্রে শিথিল করতে পারবে। যেমন পরীক্ষামূলক বিমা পরিকল্পনা বা বিদেশি অর্থায়নসংশ্লিষ্ট প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানের ক্রেডিট রেটিংযুক্ত বিমাকারী নির্বাচন। খসড়ার ১৬ ধারায় স্পষ্ট করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে এ ধারা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হতে পারে।

প্রস্তাব প্রকাশের পর এসবিসি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিক্ষোভ ও মানবন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, ‘বেসরকারি খাতের সুবিধা করতে বাধ্যতামূলক পুনর্বিমার ধারা বাদ দেওয়া হচ্ছে। এতে রাষ্ট্রীয় করপোরেশন দুর্বল হবে এবং রাজস্ব হারাবে।’ তারা চাচ্ছেন, ২০১৯ সালের সংশোধনী স্থগিত, নীতি-সহায়তা বৃদ্ধি ও জনবল কাঠামোর পুনর্বিন্যাস।

আইডিআরএর পরামর্শক সাইফুন্নাহার সুমি এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এসবিসি একমাত্র পুনর্বিমাকারী হওয়ায় দাবি নিষ্পত্তিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এখনো ২০২০ সালের ফাইল নিয়ে কাজ চলছে। বাধ্যতামূলক পুনর্বিমাকে ঐচ্ছিক করলে অচলাবস্থা দূর হবে। একই সঙ্গে সরকারি সম্পত্তির সংজ্ঞা স্পষ্ট করা হবে।’

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট আসছে এমন এক সময়, যখন অর্থনীতি আছে একযোগে চাপ, সংকট এবং শর্তের ঘূর্ণাবর্তে। রাজস্ব আয় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না পৌঁছানো, বিনিয়োগে স্থবিরতা ও কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

০১ জুন ২০২৫

আমনের ভরা মৌসুম শুরু হতে আর বাকি মাত্র ১০-১৫ দিন। ইতিমধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে রোপা আমন ধান মাঠ থেকে উঠতে শুরু করেছে। কিছু চাল আমদানিও করা হচ্ছে। এই দুইয়ে মিলে চালের বাজারে স্বস্তির আভাস মিলছে। নতুন চাল বাজারে না এলেও পুরোনো কোনো কোনো ধরনের চালের দাম কমেছে। জিরা, পাইজাম, গুটি স্বর্ণাসহ কয়েক...

১ দিন আগে

লুটপাটে বিপর্যস্ত শরিয়াহভিত্তিক ৫ ব্যাংক একীভূত করে গঠিত হচ্ছে নতুন একটি ইসলামী ব্যাংক। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোর শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হবে এই পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারের পেছনে অর্থলগ্নি করা বিনিয়োগকারীদের।

১ দিন আগে

মাঠে লবণের নোনতা গন্ধ ভেসে আসে, কিন্তু চাষিদের মুখে হাসি নেই। গত বছর থেকে লবণের বাজারমূল্য স্থির না থাকার কারণে উৎপাদনে আগ্রহ কমেছে। মাঠপর্যায়ে এখনো প্রতি মণ লবণ ২৩৫-২৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, অথচ উৎপাদনে খরচ পড়েছে অন্তত ৪০০ টাকা। দামের এই ফারাক চাষিদের মধ্যে হতাশার ছাপ রেখেছে। ফলে নতুন মৌসুম...

১ দিন আগে