রোকন উদ্দীন, ঢাকা

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

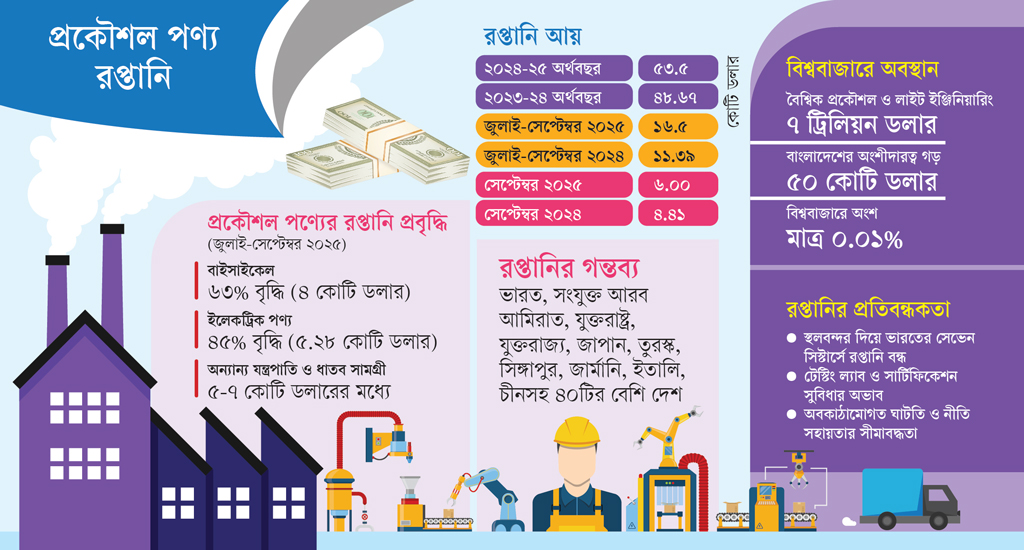

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) শেষে প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৫ কোটি মার্কিন ডলারে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। কেবল সেপ্টেম্বরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৬ শতাংশ, যা বৈশ্বিক রপ্তানি মন্থরতার মধ্যেও এক ব্যতিক্রমী চিত্র।

দেশে প্রায় ৮০ হাজার মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট রয়েছে। স্থানীয় বাজারের আকার ইতিমধ্যে ৮০০ কোটি ডলার এবং এটি বছরে ২৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। তবে এখনো পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ। বৈশ্বিক বাজারের আকার বর্তমানে যেখানে ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের, সেখানে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব এখনো ৫০ কোটি ডলারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, যা বিশ্ববাজারের মাত্র ০.০১ শতাংশ। বর্তমানে দেশ থেকে প্রকৌশল খাতের রপ্তানি মূলত তিন ভাগে হচ্ছে। এর মধ্যে প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, বাইসাইকেল ও ধাতব সামগ্রী; যেমন আয়রন-স্টিল, তামার তার, স্টেইনলেস স্টিল ও ইলেকট্রিক সরঞ্জাম। এই পণ্যগুলো এখন ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও এশিয়ার ৪০টির বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ আজকের পত্রিকাকে জানান, যদি খাতটিতে নীতিগত সহায়তা ও সমন্বিত বিনিয়োগ আসে, তাহলে আগামী সাত বছরের মধ্যে এই বাজার ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারে পৌঁছাতে পারে।

মন্দার মধ্যেও গতি

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা সামলে ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এতে শিল্পকারখানার সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক উপকরণের চাহিদা আবার বেড়েছে। এই প্রবাহে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরাও নতুন অর্ডার ও স্থগিত থাকা পুরোনো অর্ডারগুলো একসঙ্গে পাচ্ছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকৌশল পণ্যের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৫৩.৫ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট আয় ছিল ৪৮.৬৭ কোটি ডলার। এই বৃদ্ধির ধারাই চলতি অর্থবছরে আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির (বাইশিমাস) সভাপতি মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘গত কয়েক মাসে যে রপ্তানি বেড়েছে, তার পেছনে অনেক পুরোনো অর্ডারের ডেলিভারি রয়েছে। আমাদের টেস্টিং ল্যাব না থাকা, স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে রপ্তানি বন্ধ থাকা—এসব বড় প্রতিবন্ধকতা। তবু এই বৃদ্ধিই প্রমাণ করে খাতটির অন্তর্নিহিত শক্তি কতটা।’

প্রকৌশল পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রবৃদ্ধি এসেছে বাইসাইকেল রপ্তানিতে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বরে বাইসাইকেল রপ্তানি বেড়েছে ৬৩ শতাংশ, আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ কোটি ডলারে, যেখানে আগের বছর একই সময়ে ছিল ২ কোটি ৩৮ লাখ ডলার।

ইলেকট্রিক পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও কম নয়; ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ২৮ লাখ ডলারে। এই দুটি উপখাতই এখন প্রকৌশল রপ্তানির প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের মার্কেটিং ডিরেক্টর কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন অনেক স্থিতিশীল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে নতুন ক্রেতা পেয়েছি। আগের বাজারেও বিক্রি কিছুটা বেড়েছে। এ কারণে রপ্তানিতে দৃশ্যমান গতি এসেছে।’

করোনা মহামারির সময় ইউরোপে ব্যক্তিগত পরিবহনের চাহিদা বাড়ায় বাইসাইকেল শিল্পে ব্যাপক উত্থান দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী অস্থিরতায় সেই গতি থেমে ছিল, কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন আবার সচল হচ্ছে, তখন বাংলাদেশি বাইসাইকেল আবার জায়গা করে নিচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে।

তবু সীমাবদ্ধতাও কম নয়। টেস্টিং ও স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশনের ঘাটতি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং সরকারি নীতি সহায়তার অভাব খাতটির সম্ভাবনাকে বারবার আঘাত করেছে। আব্দুর রাজ্জাকের মতে, ‘আমাদের খাত এখনো ফরমাল ইকোনমিতে ঢুকতে পারেনি।’

আরও খবর পড়ুন:

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) শেষে প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৫ কোটি মার্কিন ডলারে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। কেবল সেপ্টেম্বরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৬ শতাংশ, যা বৈশ্বিক রপ্তানি মন্থরতার মধ্যেও এক ব্যতিক্রমী চিত্র।

দেশে প্রায় ৮০ হাজার মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট রয়েছে। স্থানীয় বাজারের আকার ইতিমধ্যে ৮০০ কোটি ডলার এবং এটি বছরে ২৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। তবে এখনো পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ। বৈশ্বিক বাজারের আকার বর্তমানে যেখানে ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের, সেখানে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব এখনো ৫০ কোটি ডলারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, যা বিশ্ববাজারের মাত্র ০.০১ শতাংশ। বর্তমানে দেশ থেকে প্রকৌশল খাতের রপ্তানি মূলত তিন ভাগে হচ্ছে। এর মধ্যে প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, বাইসাইকেল ও ধাতব সামগ্রী; যেমন আয়রন-স্টিল, তামার তার, স্টেইনলেস স্টিল ও ইলেকট্রিক সরঞ্জাম। এই পণ্যগুলো এখন ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও এশিয়ার ৪০টির বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ আজকের পত্রিকাকে জানান, যদি খাতটিতে নীতিগত সহায়তা ও সমন্বিত বিনিয়োগ আসে, তাহলে আগামী সাত বছরের মধ্যে এই বাজার ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারে পৌঁছাতে পারে।

মন্দার মধ্যেও গতি

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা সামলে ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এতে শিল্পকারখানার সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক উপকরণের চাহিদা আবার বেড়েছে। এই প্রবাহে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরাও নতুন অর্ডার ও স্থগিত থাকা পুরোনো অর্ডারগুলো একসঙ্গে পাচ্ছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকৌশল পণ্যের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৫৩.৫ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট আয় ছিল ৪৮.৬৭ কোটি ডলার। এই বৃদ্ধির ধারাই চলতি অর্থবছরে আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির (বাইশিমাস) সভাপতি মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘গত কয়েক মাসে যে রপ্তানি বেড়েছে, তার পেছনে অনেক পুরোনো অর্ডারের ডেলিভারি রয়েছে। আমাদের টেস্টিং ল্যাব না থাকা, স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে রপ্তানি বন্ধ থাকা—এসব বড় প্রতিবন্ধকতা। তবু এই বৃদ্ধিই প্রমাণ করে খাতটির অন্তর্নিহিত শক্তি কতটা।’

প্রকৌশল পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রবৃদ্ধি এসেছে বাইসাইকেল রপ্তানিতে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বরে বাইসাইকেল রপ্তানি বেড়েছে ৬৩ শতাংশ, আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ কোটি ডলারে, যেখানে আগের বছর একই সময়ে ছিল ২ কোটি ৩৮ লাখ ডলার।

ইলেকট্রিক পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও কম নয়; ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ২৮ লাখ ডলারে। এই দুটি উপখাতই এখন প্রকৌশল রপ্তানির প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের মার্কেটিং ডিরেক্টর কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন অনেক স্থিতিশীল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে নতুন ক্রেতা পেয়েছি। আগের বাজারেও বিক্রি কিছুটা বেড়েছে। এ কারণে রপ্তানিতে দৃশ্যমান গতি এসেছে।’

করোনা মহামারির সময় ইউরোপে ব্যক্তিগত পরিবহনের চাহিদা বাড়ায় বাইসাইকেল শিল্পে ব্যাপক উত্থান দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী অস্থিরতায় সেই গতি থেমে ছিল, কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন আবার সচল হচ্ছে, তখন বাংলাদেশি বাইসাইকেল আবার জায়গা করে নিচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে।

তবু সীমাবদ্ধতাও কম নয়। টেস্টিং ও স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশনের ঘাটতি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং সরকারি নীতি সহায়তার অভাব খাতটির সম্ভাবনাকে বারবার আঘাত করেছে। আব্দুর রাজ্জাকের মতে, ‘আমাদের খাত এখনো ফরমাল ইকোনমিতে ঢুকতে পারেনি।’

আরও খবর পড়ুন:

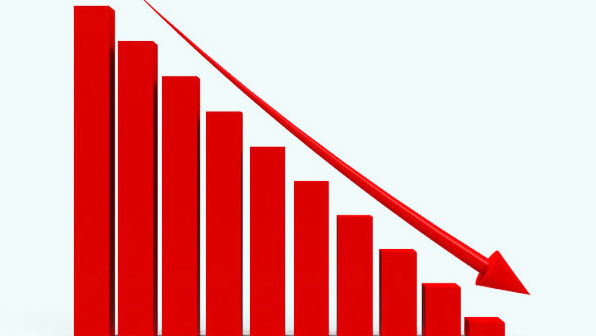

অনিয়ন্ত্রিত কার্বন নিঃসরণে বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট। দুর্যোগ দিন দিন বাড়লেও তা মোকাবিলায় বিনিয়োগ কমেছে। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা, পানি বৃদ্ধি এবং মাটির লবণাক্ততা মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ কমেছে।

১ ঘণ্টা আগে

গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, কমেছে তার চেয়ে বেশি। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের সঙ্গে বাজার মূলধন প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা কমে গেছে। তবে দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে।

১ ঘণ্টা আগে

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার বাসিন্দা আইয়ুব আলী একসময় রিকশা চালাতেন। শারীরিক সমস্যার কারণে এখন আর তা পারছেন না। বাড়ির কাছে বাজারে হকারি করে কিছু আয়-রোজগারের চেষ্টা করছেন; কিন্তু এতে তাঁর সংসার চলে না। বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করেন তাঁর স্ত্রী।

২ দিন আগে

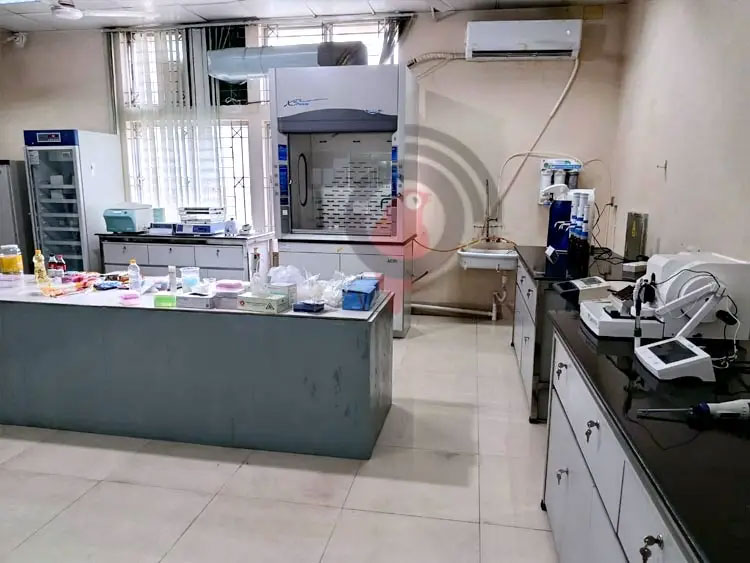

দেশে উৎপাদিত ও আমদানি করা পণ্যের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার তৈরি করছে সরকার। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নেওয়া এ প্রকল্পের নাম ‘বিএসটিআইর পদার্থ (ফিজিক্যাল) ও রসায়ন (কেমিক্যাল) পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন’।

২ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অনিয়ন্ত্রিত কার্বন নিঃসরণে বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট। দুর্যোগ দিন দিন বাড়লেও তা মোকাবিলায় বিনিয়োগ কমেছে। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা, পানি বৃদ্ধি এবং মাটির লবণাক্ততা মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ কমেছে। মূলত চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) টেকসই ও সবুজ অর্থায়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ কমেছে ৯ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা। এ প্রান্তিকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বিনিয়োগ হয়েছে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৯৭৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। এর আগের প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) মোট বিনিয়োগ হয়েছিল ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫৮২ কোটি ৫২ লাখ টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন শেষে টেকসই প্রকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ১২৫ কোটি টাকা। আর চলতি বছরের মার্চ শেষে টেকসই প্রকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮১৯ কোটি শূন্য ৫ লাখ টাকা। সেই হিসাবে তিন মাসের ব্যবধানে টেকসই প্রকল্পে অর্থায়ন কমেছে ৮ হাজার ৬৯৩ কোটি ২ লাখ টাকা।

তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে টেকসই খাতে ব্যাংকগুলো অর্থায়ন করেছে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৩৯৫ কোটি ৩১ লাখ টাকা এবং এ খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থায়ন করেছে ২ হাজার ৭৩০ কোটি ৫৪ লাখ টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স পলিসি অনুযায়ী, ব্যাংকগুলো সাসটেইনেবল ফিন্যান্সের ১১ ক্যাটাগরিতে মোট ৬৮টি পণ্যের বিপরীতে ঋণ দিতে পারে। এসব পণ্যের অধিকাংশই সবুজ অর্থায়নের অন্তর্ভুক্ত। টেকসই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে, কৃষি, সিএমএসএমই, পরিবেশবান্ধব কারখানা, সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল প্রকল্পে অর্থায়ন। যদিও চলমান ঋণের ২০ শতাংশ টেকসই প্রকল্পে দেওয়ার নির্দেশ আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের।

এদিকে পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন, বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি নির্মাণ, পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন অন্যতম। এ খাতে মোট মেয়াদি ঋণের ৫ শতাংশ ঋণ দেওয়ার শর্ত রয়েছে।

টেকসই ও সবুজ অর্থায়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে গত কয়েক বছর বিভিন্ন মানদণ্ডে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (এনবিএফআই) টেকসই বা সাসটেইনেবল রেটিং বা মান প্রকাশ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, পরিবেশবান্ধব তথা সবুজ প্রকল্পে চলতি বছরের জুন শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৮৪৯ কোটি শূন্য ৪ লাখ টাকা। আর তিন মাস আগে অর্থাৎ চলতি বছরের মার্চ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৭৬৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। সেই হিসাবে তিন মাসের ব্যবধানে সবুজ প্রকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন কমেছে ৯১৪ কোটি ৪৩ লাখ টাকা।

তথ্য বলছে, চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) সবুজ প্রকল্পে ব্যাংকগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৭০ কোটি ৪৫ লাখ টাকা এবং এ খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৭৭৮ কোটি ৫৯ লাখ টাকা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, টেকসই কৃষিতে জুন প্রান্তিকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন বেড়েছে। জুন শেষে এ খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৬৩৫ কোটি ১৪ লাখ টাকা। আর মার্চ শেষে এ খাতে অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৯২৪ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। সেই হিসাবে জুন প্রান্তিকে টেকসই কৃষিতে অর্থায়ন বেড়েছে ১ হাজার ৭১০ কোটি টাকা।

অনিয়ন্ত্রিত কার্বন নিঃসরণে বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট। দুর্যোগ দিন দিন বাড়লেও তা মোকাবিলায় বিনিয়োগ কমেছে। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা, পানি বৃদ্ধি এবং মাটির লবণাক্ততা মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ কমেছে। মূলত চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) টেকসই ও সবুজ অর্থায়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ কমেছে ৯ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা। এ প্রান্তিকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বিনিয়োগ হয়েছে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৯৭৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। এর আগের প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) মোট বিনিয়োগ হয়েছিল ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫৮২ কোটি ৫২ লাখ টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন শেষে টেকসই প্রকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ১২৫ কোটি টাকা। আর চলতি বছরের মার্চ শেষে টেকসই প্রকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮১৯ কোটি শূন্য ৫ লাখ টাকা। সেই হিসাবে তিন মাসের ব্যবধানে টেকসই প্রকল্পে অর্থায়ন কমেছে ৮ হাজার ৬৯৩ কোটি ২ লাখ টাকা।

তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে টেকসই খাতে ব্যাংকগুলো অর্থায়ন করেছে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৩৯৫ কোটি ৩১ লাখ টাকা এবং এ খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থায়ন করেছে ২ হাজার ৭৩০ কোটি ৫৪ লাখ টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স পলিসি অনুযায়ী, ব্যাংকগুলো সাসটেইনেবল ফিন্যান্সের ১১ ক্যাটাগরিতে মোট ৬৮টি পণ্যের বিপরীতে ঋণ দিতে পারে। এসব পণ্যের অধিকাংশই সবুজ অর্থায়নের অন্তর্ভুক্ত। টেকসই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে, কৃষি, সিএমএসএমই, পরিবেশবান্ধব কারখানা, সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল প্রকল্পে অর্থায়ন। যদিও চলমান ঋণের ২০ শতাংশ টেকসই প্রকল্পে দেওয়ার নির্দেশ আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের।

এদিকে পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন, বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি নির্মাণ, পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন অন্যতম। এ খাতে মোট মেয়াদি ঋণের ৫ শতাংশ ঋণ দেওয়ার শর্ত রয়েছে।

টেকসই ও সবুজ অর্থায়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে গত কয়েক বছর বিভিন্ন মানদণ্ডে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (এনবিএফআই) টেকসই বা সাসটেইনেবল রেটিং বা মান প্রকাশ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, পরিবেশবান্ধব তথা সবুজ প্রকল্পে চলতি বছরের জুন শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৮৪৯ কোটি শূন্য ৪ লাখ টাকা। আর তিন মাস আগে অর্থাৎ চলতি বছরের মার্চ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৭৬৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। সেই হিসাবে তিন মাসের ব্যবধানে সবুজ প্রকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন কমেছে ৯১৪ কোটি ৪৩ লাখ টাকা।

তথ্য বলছে, চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) সবুজ প্রকল্পে ব্যাংকগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৭০ কোটি ৪৫ লাখ টাকা এবং এ খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৭৭৮ কোটি ৫৯ লাখ টাকা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, টেকসই কৃষিতে জুন প্রান্তিকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন বেড়েছে। জুন শেষে এ খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৬৩৫ কোটি ১৪ লাখ টাকা। আর মার্চ শেষে এ খাতে অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৯২৪ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। সেই হিসাবে জুন প্রান্তিকে টেকসই কৃষিতে অর্থায়ন বেড়েছে ১ হাজার ৭১০ কোটি টাকা।

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

৩ দিন আগে

গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, কমেছে তার চেয়ে বেশি। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের সঙ্গে বাজার মূলধন প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা কমে গেছে। তবে দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে।

১ ঘণ্টা আগে

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার বাসিন্দা আইয়ুব আলী একসময় রিকশা চালাতেন। শারীরিক সমস্যার কারণে এখন আর তা পারছেন না। বাড়ির কাছে বাজারে হকারি করে কিছু আয়-রোজগারের চেষ্টা করছেন; কিন্তু এতে তাঁর সংসার চলে না। বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করেন তাঁর স্ত্রী।

২ দিন আগে

দেশে উৎপাদিত ও আমদানি করা পণ্যের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার তৈরি করছে সরকার। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নেওয়া এ প্রকল্পের নাম ‘বিএসটিআইর পদার্থ (ফিজিক্যাল) ও রসায়ন (কেমিক্যাল) পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন’।

২ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

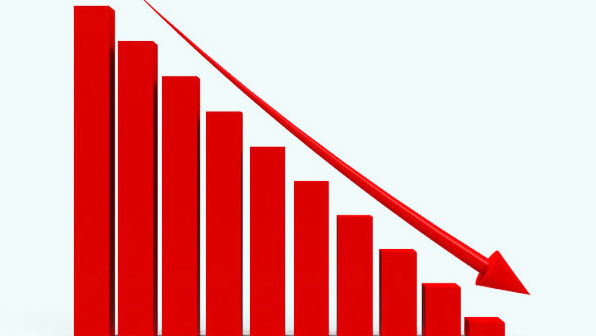

গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, কমেছে তার চেয়ে বেশি। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের সঙ্গে বাজার মূলধন প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা কমে গেছে। তবে দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে।

গত সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৭৭টির স্থান হয়েছে দাম বাড়ার তালিকায়। বিপরীতে দাম কমেছে ৩৬টির। আর ১৭৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ লেনদেনে অংশ নেওয়া ৪৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের দরপতন হয়েছে।

দরপতনের তালিকা বড় হওয়ায় সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের লেনদেন শেষে ডিএসইর বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৯৯ হাজার ৫৪৭ কোটি টাকা, যা আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ছিল ৭ লাখ ৫ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ৫ হাজার ৭৯৬ কোটি টাকা বা দশমিক ৮২ শতাংশ।

আগের সপ্তাহে বাজার মূলধন বাড়ে ৬ হাজার ৫৮ কোটি টাকা। তার আগের দুই সপ্তাহে কমে যথাক্রমে ১৭ হাজার ৮৪১ কোটি ও ৭ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ দুই সপ্তাহে ২৫ হাজার কোটি টাকা কমার পর ডিএসইর বাজার মূলধন ৬ হাজার কোটি টাকা বাড়ে। এখন আবার প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা কমল।

বাজার মূলধন কমার পাশাপাশি ডিএসইতে প্রধান মূল্যসূচকও কমেছে। ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স সপ্তাহজুড়ে কমেছে ২৭ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট বা দশমিক ৫৪ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে ৩০ দশমিক ৪৭ পয়েন্ট বা দশমিক ৬০ শতাংশ। তার আগের দুই সপ্তাহে কমে ১৬৪ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ১১ শতাংশ এবং ১৩২ দশমিক শূন্য ৭ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৪৪ শতাংশ।

এদিকে গত সপ্তাহে ডিএসইতে লেনদেনের গতি কিছুটা বেড়েছে। সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে ডিএসইতে গড়ে লেনদেন হয়েছে ৪৫৭ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। আগের সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয় ৪২৭ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড় লেনদেন বেড়েছে ২৯ কোটি ৬৩ লাখ টাকা বা ৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে টাকার অঙ্কে সব থেকে বেশি লেনদেন হয়েছে ওরিয়ন ইনফিউশনের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ২৪ কোটি ১০ লাখ টাকা, যা মোট লেনদেনের ৫ দশমিক ২৭ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগের শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ১৮ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। প্রতিদিন গড়ে ১৬ কোটি ৮৫ লাখ টাকা লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক।

এ ছাড়া লেনদেনের শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং, রবি, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, প্রগতি ইনস্যুরেন্স, সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট, সিটি ব্যাংক এবং সোনালী পেপার।

গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, কমেছে তার চেয়ে বেশি। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের সঙ্গে বাজার মূলধন প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা কমে গেছে। তবে দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে।

গত সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৭৭টির স্থান হয়েছে দাম বাড়ার তালিকায়। বিপরীতে দাম কমেছে ৩৬টির। আর ১৭৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ লেনদেনে অংশ নেওয়া ৪৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের দরপতন হয়েছে।

দরপতনের তালিকা বড় হওয়ায় সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের লেনদেন শেষে ডিএসইর বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৯৯ হাজার ৫৪৭ কোটি টাকা, যা আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ছিল ৭ লাখ ৫ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ৫ হাজার ৭৯৬ কোটি টাকা বা দশমিক ৮২ শতাংশ।

আগের সপ্তাহে বাজার মূলধন বাড়ে ৬ হাজার ৫৮ কোটি টাকা। তার আগের দুই সপ্তাহে কমে যথাক্রমে ১৭ হাজার ৮৪১ কোটি ও ৭ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ দুই সপ্তাহে ২৫ হাজার কোটি টাকা কমার পর ডিএসইর বাজার মূলধন ৬ হাজার কোটি টাকা বাড়ে। এখন আবার প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা কমল।

বাজার মূলধন কমার পাশাপাশি ডিএসইতে প্রধান মূল্যসূচকও কমেছে। ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স সপ্তাহজুড়ে কমেছে ২৭ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট বা দশমিক ৫৪ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে ৩০ দশমিক ৪৭ পয়েন্ট বা দশমিক ৬০ শতাংশ। তার আগের দুই সপ্তাহে কমে ১৬৪ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ১১ শতাংশ এবং ১৩২ দশমিক শূন্য ৭ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৪৪ শতাংশ।

এদিকে গত সপ্তাহে ডিএসইতে লেনদেনের গতি কিছুটা বেড়েছে। সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে ডিএসইতে গড়ে লেনদেন হয়েছে ৪৫৭ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। আগের সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয় ৪২৭ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড় লেনদেন বেড়েছে ২৯ কোটি ৬৩ লাখ টাকা বা ৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে টাকার অঙ্কে সব থেকে বেশি লেনদেন হয়েছে ওরিয়ন ইনফিউশনের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ২৪ কোটি ১০ লাখ টাকা, যা মোট লেনদেনের ৫ দশমিক ২৭ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগের শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ১৮ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। প্রতিদিন গড়ে ১৬ কোটি ৮৫ লাখ টাকা লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক।

এ ছাড়া লেনদেনের শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং, রবি, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, প্রগতি ইনস্যুরেন্স, সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট, সিটি ব্যাংক এবং সোনালী পেপার।

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

৩ দিন আগে

অনিয়ন্ত্রিত কার্বন নিঃসরণে বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট। দুর্যোগ দিন দিন বাড়লেও তা মোকাবিলায় বিনিয়োগ কমেছে। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা, পানি বৃদ্ধি এবং মাটির লবণাক্ততা মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ কমেছে।

১ ঘণ্টা আগে

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার বাসিন্দা আইয়ুব আলী একসময় রিকশা চালাতেন। শারীরিক সমস্যার কারণে এখন আর তা পারছেন না। বাড়ির কাছে বাজারে হকারি করে কিছু আয়-রোজগারের চেষ্টা করছেন; কিন্তু এতে তাঁর সংসার চলে না। বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করেন তাঁর স্ত্রী।

২ দিন আগে

দেশে উৎপাদিত ও আমদানি করা পণ্যের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার তৈরি করছে সরকার। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নেওয়া এ প্রকল্পের নাম ‘বিএসটিআইর পদার্থ (ফিজিক্যাল) ও রসায়ন (কেমিক্যাল) পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন’।

২ দিন আগেরোকন উদ্দীন, ঢাকা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার বাসিন্দা আইয়ুব আলী একসময় রিকশা চালাতেন। শারীরিক সমস্যার কারণে এখন আর তা পারছেন না। বাড়ির কাছে বাজারে হকারি করে কিছু আয়-রোজগারের চেষ্টা করছেন; কিন্তু এতে তাঁর সংসার চলে না। বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করেন তাঁর স্ত্রী। এমন অভাব-অনটনে থাকা পরিবার বারবার চেয়েও পায়নি স্বল্পমূল্য পণ্য ক্রয়ের ফ্যামিলি কার্ড। শুধু আইয়ুব আলীই নন, তাঁর মতো প্রায় দেড় কোটি দরিদ্র মানুষ স্বল্পমূল্যের পণ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত সাড়ে ৩৮ লাখ ফ্যামিলি কার্ড এখনো বিতরণ না হওয়ায়।

আইয়ুব আলী জানান, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রথম যখন ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু করে তখন একটা কার্ড চেয়েছিলেন; কিন্তু পাননি। এখনো পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, ‘আগের সরকারের সময় নেতাদের পিছে পিছে অনেক ঘুরেছি, মেম্বার-চেয়ারম্যানের কাছে গেছি, কার্ড পাইনি। এখন মেম্বার-চেয়ারম্যান নাই, কার কাছে যামু? নেতারা তাঁদের দলীয় লোকদের নামে কার্ড করতেই ব্যস্ত।’

পণ্য বিক্রিতে শৃঙ্খলা ফেরানো এবং প্রকৃত উপকারভোগী চিহ্নিত করে তাদের কাছে পণ্য পৌঁছানোর লক্ষ্যে ২০২২ সালে চালু করা হয় ‘ফ্যামিলি কার্ড’ ব্যবস্থা। লক্ষ্য ছিল ১ কোটি পরিবারকে এ কার্ডের আওতায় নিয়ে আসা। সে অনুযায়ী এক বছরের মধ্যে সরাসরি উপকারভোগী হিসেবে ১ কোটি পরিবারকে কার্ডও দেওয়া হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে ৪ জন করে উপকারভোগী হিসাব করেছিল তখন। সে হিসাবে মোট ৪ কোটি দরিদ্র মানুষ এ কার্ডের আওতায় ছিল।

গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে এসব কার্ড বিতরণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে অনিয়ম খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। নানা যাচাই-বাছাই শেষে গত বছরের নভেম্বরের শুরুতে ৫৭ লাখ কার্ডকে স্মার্টকার্ডে রূপান্তর করা হয়। বাকি ৪৩ লাখ কার্ড বাতিল করে নতুন করে তথ্য চাওয়া হয় স্থানীয় সরকারের কাছে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে ৫৭ লাখ কার্ডের বিপরীতে পণ্য বিতরণ শুরু করে টিসিবি। টিসিবির সর্বশেষ হিসাবমতে, বর্তমানে ১ কোটি ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে সচল হয়েছে ৬১ লাখ ৫১ হাজার ২৩২টি। বাকি ৩৮ লাখ ৪৯ হাজার কার্ড এখনো অকার্যকর রয়েছে। প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে ৪ জন করে হিসাবে করলে দেড় কোটি দরিদ্র মানুষ ফ্যামিলি কার্ডের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২২ সালে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। সে হিসাবে তখন দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১৭ লাখ (জনসংখ্যা ১৭.৯৮ কোটি)।

গত চার বছরে দারিদ্র্যের হার বেড়ে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দেশে বর্তমানে ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ রয়েছে। বিপরীতে টিসিবির পণ্য পাচ্ছে ২ কোটি ৪৭ লাখ দরিদ্র মানুষ।

৪ কোটির মধ্যে বাকি ১ কোটি ৫৩ লাখ মানুষ সরকারের এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

টিসিবির কর্মকর্তারা বলছেন, একই ফ্যামিলিতে দুটি কার্ড থাকা, একই ফোন নম্বরে একাধিক কার্ড থাকা, কার্ডধারীর ফোন নম্বর সচল না থাকা, কার্ডধারীর মৃত্যুসহ বিভিন্ন কারণে বাতিল করা হয়। এসব সমস্যা না থাকলে আগের তালিকা অনুসারেই হাতে লেখা কার্ডের পরিবর্তে স্মার্টকার্ড বিতরণ করা হয়েছে। পরে স্মার্টকার্ড বিতরণের পরও অনেকে কার্ড সংগ্রহ ও অ্যাকটিভ করেনি। সে কার্ডগুলোও বাতিল করা হয়।

টিসিবির মুখপাত্র ও উপপরিচালক (বাণিজ্যিক) মো. শাহাদত হোসেন বলেন, ‘বাতিল হওয়া কার্ডগুলো প্রতিস্থাপনে গতিধীর হওয়ার মূল কারণ স্থানীয় সরকার থেকে তথ্য পাওয়ায় ধীরগতি। উপজেলা, জেলা কিংবা সিটি করপোরেশন থেকে কার্ডধারীদের নাম, ফোন নম্বর ও বিস্তারিত তথ্য দিলে আমাদের কাজ কার্ড প্রিন্ট করে বিতরণ করছি এবং পরে এসব কার্ডের বিপরীতে পণ্য বরাদ্দ দিচ্ছি।

’আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি কার্ডগুলো প্রতিস্থাপন হবে করা বলে আশা করছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, ডিসি ও সিটি করপোরেশনের প্রশাসকদের সঙ্গে বাণিজ্য উপদেষ্টা এ বিষয়ে বৈঠক করে করে দ্রুত তথ্য দিতে নির্দেশনা দিয়েছেন উপদেষ্টা।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি এস এম নাজের হোসাইন মনে করছেন, টিসিবি দায়সারা কাজ করছে। তিনি বলেন, এটা ঠিক যে, অনেক জায়গায় চেয়ারম্যান-মেম্বার না থাকায় কিছু সমস্যা হচ্ছে। তাই বলে এক বছরেও ৩৮ লাখ কার্ড বিতরণ করতে পারেননি তাঁরা, তা হলে তাঁরা কী কাজ করেন? তাঁরা সঠিকভাবে মনিটরিং করলে, স্থানীয় সরকারকে চাপ দিলে এত দিনে কার্ড হয়ে যেত। এ কার্ডগুলো বিতরণ করা হলে এই দুর্মূল্যের বাজারে দেড় কোটি মানুষ স্বস্তি পেত।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার বাসিন্দা আইয়ুব আলী একসময় রিকশা চালাতেন। শারীরিক সমস্যার কারণে এখন আর তা পারছেন না। বাড়ির কাছে বাজারে হকারি করে কিছু আয়-রোজগারের চেষ্টা করছেন; কিন্তু এতে তাঁর সংসার চলে না। বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করেন তাঁর স্ত্রী। এমন অভাব-অনটনে থাকা পরিবার বারবার চেয়েও পায়নি স্বল্পমূল্য পণ্য ক্রয়ের ফ্যামিলি কার্ড। শুধু আইয়ুব আলীই নন, তাঁর মতো প্রায় দেড় কোটি দরিদ্র মানুষ স্বল্পমূল্যের পণ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত সাড়ে ৩৮ লাখ ফ্যামিলি কার্ড এখনো বিতরণ না হওয়ায়।

আইয়ুব আলী জানান, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রথম যখন ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু করে তখন একটা কার্ড চেয়েছিলেন; কিন্তু পাননি। এখনো পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, ‘আগের সরকারের সময় নেতাদের পিছে পিছে অনেক ঘুরেছি, মেম্বার-চেয়ারম্যানের কাছে গেছি, কার্ড পাইনি। এখন মেম্বার-চেয়ারম্যান নাই, কার কাছে যামু? নেতারা তাঁদের দলীয় লোকদের নামে কার্ড করতেই ব্যস্ত।’

পণ্য বিক্রিতে শৃঙ্খলা ফেরানো এবং প্রকৃত উপকারভোগী চিহ্নিত করে তাদের কাছে পণ্য পৌঁছানোর লক্ষ্যে ২০২২ সালে চালু করা হয় ‘ফ্যামিলি কার্ড’ ব্যবস্থা। লক্ষ্য ছিল ১ কোটি পরিবারকে এ কার্ডের আওতায় নিয়ে আসা। সে অনুযায়ী এক বছরের মধ্যে সরাসরি উপকারভোগী হিসেবে ১ কোটি পরিবারকে কার্ডও দেওয়া হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে ৪ জন করে উপকারভোগী হিসাব করেছিল তখন। সে হিসাবে মোট ৪ কোটি দরিদ্র মানুষ এ কার্ডের আওতায় ছিল।

গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে এসব কার্ড বিতরণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে অনিয়ম খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। নানা যাচাই-বাছাই শেষে গত বছরের নভেম্বরের শুরুতে ৫৭ লাখ কার্ডকে স্মার্টকার্ডে রূপান্তর করা হয়। বাকি ৪৩ লাখ কার্ড বাতিল করে নতুন করে তথ্য চাওয়া হয় স্থানীয় সরকারের কাছে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে ৫৭ লাখ কার্ডের বিপরীতে পণ্য বিতরণ শুরু করে টিসিবি। টিসিবির সর্বশেষ হিসাবমতে, বর্তমানে ১ কোটি ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে সচল হয়েছে ৬১ লাখ ৫১ হাজার ২৩২টি। বাকি ৩৮ লাখ ৪৯ হাজার কার্ড এখনো অকার্যকর রয়েছে। প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে ৪ জন করে হিসাবে করলে দেড় কোটি দরিদ্র মানুষ ফ্যামিলি কার্ডের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২২ সালে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। সে হিসাবে তখন দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১৭ লাখ (জনসংখ্যা ১৭.৯৮ কোটি)।

গত চার বছরে দারিদ্র্যের হার বেড়ে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দেশে বর্তমানে ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ রয়েছে। বিপরীতে টিসিবির পণ্য পাচ্ছে ২ কোটি ৪৭ লাখ দরিদ্র মানুষ।

৪ কোটির মধ্যে বাকি ১ কোটি ৫৩ লাখ মানুষ সরকারের এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

টিসিবির কর্মকর্তারা বলছেন, একই ফ্যামিলিতে দুটি কার্ড থাকা, একই ফোন নম্বরে একাধিক কার্ড থাকা, কার্ডধারীর ফোন নম্বর সচল না থাকা, কার্ডধারীর মৃত্যুসহ বিভিন্ন কারণে বাতিল করা হয়। এসব সমস্যা না থাকলে আগের তালিকা অনুসারেই হাতে লেখা কার্ডের পরিবর্তে স্মার্টকার্ড বিতরণ করা হয়েছে। পরে স্মার্টকার্ড বিতরণের পরও অনেকে কার্ড সংগ্রহ ও অ্যাকটিভ করেনি। সে কার্ডগুলোও বাতিল করা হয়।

টিসিবির মুখপাত্র ও উপপরিচালক (বাণিজ্যিক) মো. শাহাদত হোসেন বলেন, ‘বাতিল হওয়া কার্ডগুলো প্রতিস্থাপনে গতিধীর হওয়ার মূল কারণ স্থানীয় সরকার থেকে তথ্য পাওয়ায় ধীরগতি। উপজেলা, জেলা কিংবা সিটি করপোরেশন থেকে কার্ডধারীদের নাম, ফোন নম্বর ও বিস্তারিত তথ্য দিলে আমাদের কাজ কার্ড প্রিন্ট করে বিতরণ করছি এবং পরে এসব কার্ডের বিপরীতে পণ্য বরাদ্দ দিচ্ছি।

’আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি কার্ডগুলো প্রতিস্থাপন হবে করা বলে আশা করছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, ডিসি ও সিটি করপোরেশনের প্রশাসকদের সঙ্গে বাণিজ্য উপদেষ্টা এ বিষয়ে বৈঠক করে করে দ্রুত তথ্য দিতে নির্দেশনা দিয়েছেন উপদেষ্টা।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি এস এম নাজের হোসাইন মনে করছেন, টিসিবি দায়সারা কাজ করছে। তিনি বলেন, এটা ঠিক যে, অনেক জায়গায় চেয়ারম্যান-মেম্বার না থাকায় কিছু সমস্যা হচ্ছে। তাই বলে এক বছরেও ৩৮ লাখ কার্ড বিতরণ করতে পারেননি তাঁরা, তা হলে তাঁরা কী কাজ করেন? তাঁরা সঠিকভাবে মনিটরিং করলে, স্থানীয় সরকারকে চাপ দিলে এত দিনে কার্ড হয়ে যেত। এ কার্ডগুলো বিতরণ করা হলে এই দুর্মূল্যের বাজারে দেড় কোটি মানুষ স্বস্তি পেত।

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

৩ দিন আগে

অনিয়ন্ত্রিত কার্বন নিঃসরণে বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট। দুর্যোগ দিন দিন বাড়লেও তা মোকাবিলায় বিনিয়োগ কমেছে। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা, পানি বৃদ্ধি এবং মাটির লবণাক্ততা মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ কমেছে।

১ ঘণ্টা আগে

গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, কমেছে তার চেয়ে বেশি। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের সঙ্গে বাজার মূলধন প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা কমে গেছে। তবে দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে।

১ ঘণ্টা আগে

দেশে উৎপাদিত ও আমদানি করা পণ্যের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার তৈরি করছে সরকার। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নেওয়া এ প্রকল্পের নাম ‘বিএসটিআইর পদার্থ (ফিজিক্যাল) ও রসায়ন (কেমিক্যাল) পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন’।

২ দিন আগেমাহফুজুল ইসলাম, ঢাকা

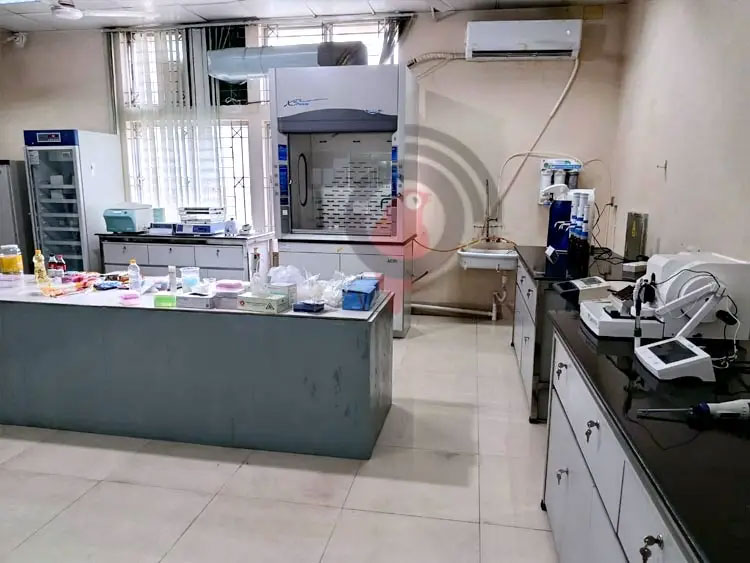

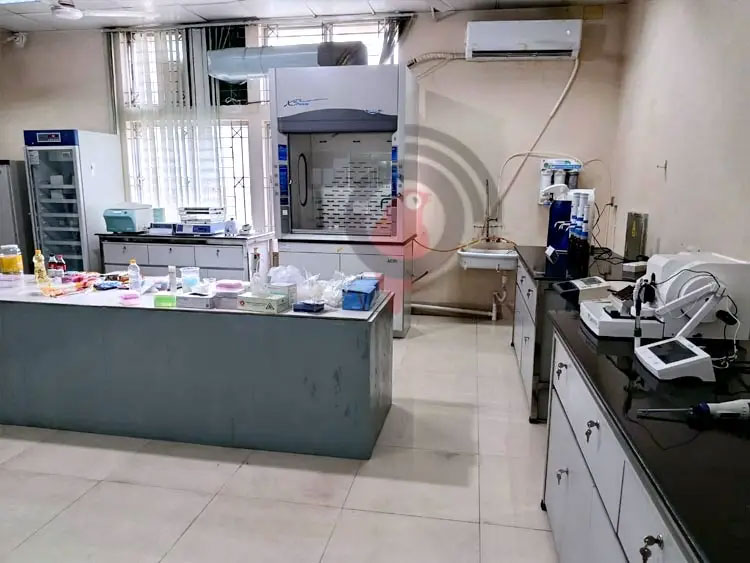

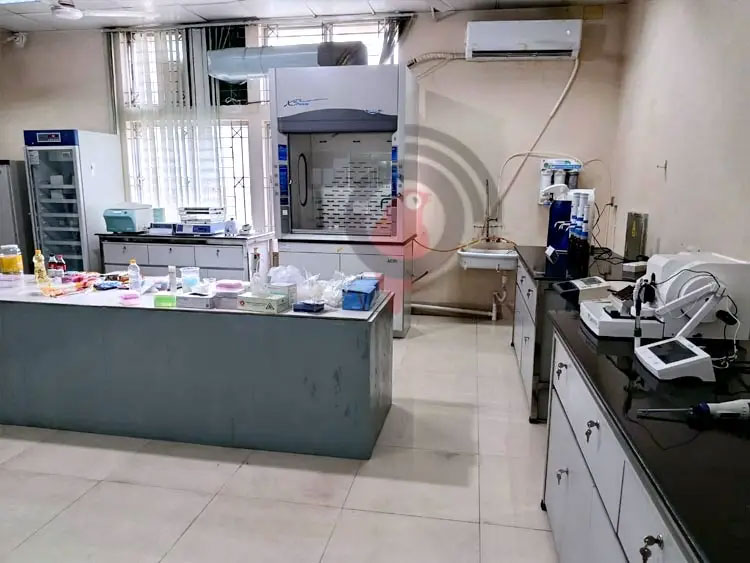

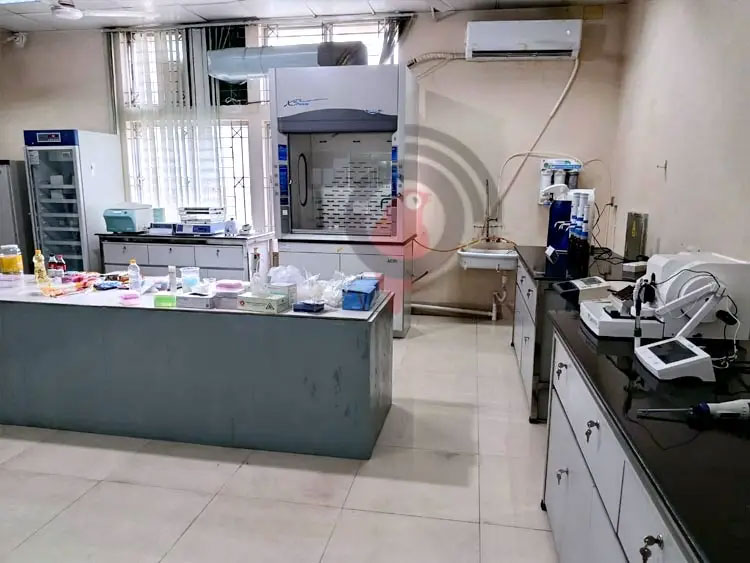

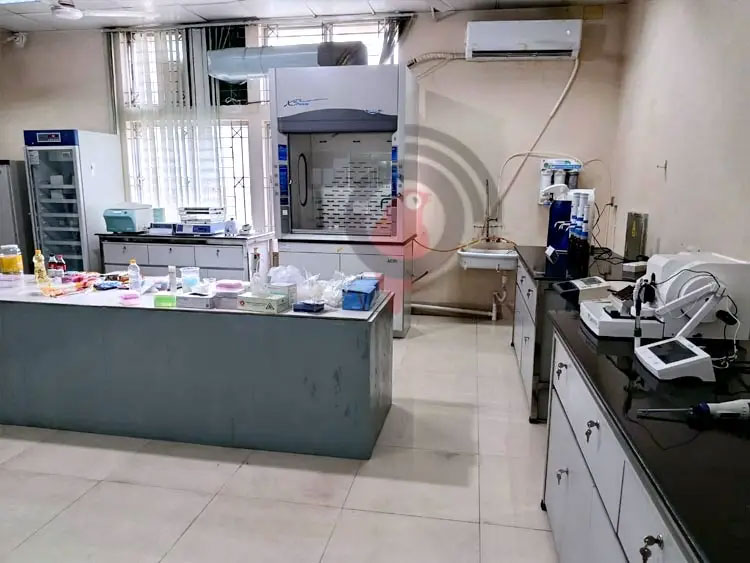

দেশে উৎপাদিত ও আমদানি করা পণ্যের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার তৈরি করছে সরকার। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নেওয়া এ প্রকল্পের নাম ‘বিএসটিআইর পদার্থ (ফিজিক্যাল) ও রসায়ন (কেমিক্যাল) পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন’।

শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের মোট ব্যয় ৮৫১ কোটি ৯৩ লাখ, যার মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৮০১ কোটি ৯৩ লাখ এবং বাকি ৫০ কোটি টাকা দেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। ইতিমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রকল্পটি অনুমোদন দিয়েছে।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে স্থাপন করা হবে এই ল্যাব। তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পটি চলতি বছরের জুলাইয়ে শুরু হয়েছে, শেষ হবে ২০২৮ সালের জুনে। ল্যাবটিতে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে পণ্যের মান পরীক্ষা করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশীয় শিল্পে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন বাড়বে, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিধিও বাড়বে। একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও পরিমাপের যথার্থতা নিশ্চিত করা যাবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, প্রকল্পের আওতায় বেসমেন্টসহ ১৩ তলার একটি ভবন নির্মাণ করা হবে, আয়তন ১২ হাজার ৫১৯ বর্গমিটার। সেখানে নতুন করে ২০টি রসায়ন পরীক্ষাগার গড়ে তোলা হবে এবং বিদ্যমান ১৮টি আধুনিকায়ন করা হবে। একইভাবে ১৫টি নতুন পদার্থ পরীক্ষাগার স্থাপন ও ১৪টি পুরোনো ল্যাব সম্প্রসারণ করা হবে। মোট ৭৮১টি আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা হবে, যার মধ্যে রয়েছে ৫৪১টি রসায়ন ও ২৪০টি পদার্থ পরীক্ষার সরঞ্জাম। প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি বিশেষ সিস্টেম ল্যাব (এসি, ফ্রিজ, ট্রান্সফরমার, এলইডি ল্যাম্প ও সোলার মডিউল) স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি ১৫৭টি কম্পিউটার, ৩৩ ধরনের অফিস সরঞ্জাম ও ৭৩৬টি আসবাব কেনা হবে।

জানতে চাইলে শিল্পসচিব ওবায়দুর রহমান বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশে উৎপাদিত ও আমদানি করা পণ্যের পরীক্ষণ সক্ষমতা বহুলাংশে বাড়বে। রাসায়নিক ও খাদ্যপণ্যের পরীক্ষণ সুবিধা ৩৩ শতাংশ এবং পদার্থ, ইলেকট্রিক্যাল ও টেক্সটাইল পণ্যের পরীক্ষণ সুবিধা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস আলম বলেন, নতুন ল্যাব চালু হলে বছরে ২০ হাজারের বেশি রাসায়নিক ও খাদ্যপণ্যের এবং ১২ হাজারের বেশি পদার্থ ও টেক্সটাইল পণ্যের পরীক্ষণ রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব হবে।

বর্তমানে বিএসটিআই ২৯৯টি বাধ্যতামূলক পণ্য পরীক্ষণ করে। এ ছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি নীতি আদেশে থাকা ৭৯টি পণ্যও বিএসটিআই ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। ঢাকাসহ সাতটি বিভাগে সংস্থাটির কার্যালয় থাকলেও স্বল্পসংখ্যক কার্যালয় ও সীমিত সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে সারা দেশে কার্যক্রম পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ছে।

দেশে উৎপাদিত ও আমদানি করা পণ্যের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার তৈরি করছে সরকার। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নেওয়া এ প্রকল্পের নাম ‘বিএসটিআইর পদার্থ (ফিজিক্যাল) ও রসায়ন (কেমিক্যাল) পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন’।

শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের মোট ব্যয় ৮৫১ কোটি ৯৩ লাখ, যার মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৮০১ কোটি ৯৩ লাখ এবং বাকি ৫০ কোটি টাকা দেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। ইতিমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রকল্পটি অনুমোদন দিয়েছে।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে স্থাপন করা হবে এই ল্যাব। তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পটি চলতি বছরের জুলাইয়ে শুরু হয়েছে, শেষ হবে ২০২৮ সালের জুনে। ল্যাবটিতে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে পণ্যের মান পরীক্ষা করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশীয় শিল্পে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন বাড়বে, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিধিও বাড়বে। একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও পরিমাপের যথার্থতা নিশ্চিত করা যাবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, প্রকল্পের আওতায় বেসমেন্টসহ ১৩ তলার একটি ভবন নির্মাণ করা হবে, আয়তন ১২ হাজার ৫১৯ বর্গমিটার। সেখানে নতুন করে ২০টি রসায়ন পরীক্ষাগার গড়ে তোলা হবে এবং বিদ্যমান ১৮টি আধুনিকায়ন করা হবে। একইভাবে ১৫টি নতুন পদার্থ পরীক্ষাগার স্থাপন ও ১৪টি পুরোনো ল্যাব সম্প্রসারণ করা হবে। মোট ৭৮১টি আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা হবে, যার মধ্যে রয়েছে ৫৪১টি রসায়ন ও ২৪০টি পদার্থ পরীক্ষার সরঞ্জাম। প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি বিশেষ সিস্টেম ল্যাব (এসি, ফ্রিজ, ট্রান্সফরমার, এলইডি ল্যাম্প ও সোলার মডিউল) স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি ১৫৭টি কম্পিউটার, ৩৩ ধরনের অফিস সরঞ্জাম ও ৭৩৬টি আসবাব কেনা হবে।

জানতে চাইলে শিল্পসচিব ওবায়দুর রহমান বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশে উৎপাদিত ও আমদানি করা পণ্যের পরীক্ষণ সক্ষমতা বহুলাংশে বাড়বে। রাসায়নিক ও খাদ্যপণ্যের পরীক্ষণ সুবিধা ৩৩ শতাংশ এবং পদার্থ, ইলেকট্রিক্যাল ও টেক্সটাইল পণ্যের পরীক্ষণ সুবিধা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস আলম বলেন, নতুন ল্যাব চালু হলে বছরে ২০ হাজারের বেশি রাসায়নিক ও খাদ্যপণ্যের এবং ১২ হাজারের বেশি পদার্থ ও টেক্সটাইল পণ্যের পরীক্ষণ রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব হবে।

বর্তমানে বিএসটিআই ২৯৯টি বাধ্যতামূলক পণ্য পরীক্ষণ করে। এ ছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি নীতি আদেশে থাকা ৭৯টি পণ্যও বিএসটিআই ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। ঢাকাসহ সাতটি বিভাগে সংস্থাটির কার্যালয় থাকলেও স্বল্পসংখ্যক কার্যালয় ও সীমিত সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে সারা দেশে কার্যক্রম পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ছে।

পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে ‘সহায়ক খাত’ বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

৩ দিন আগে

অনিয়ন্ত্রিত কার্বন নিঃসরণে বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট। দুর্যোগ দিন দিন বাড়লেও তা মোকাবিলায় বিনিয়োগ কমেছে। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা, পানি বৃদ্ধি এবং মাটির লবণাক্ততা মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ কমেছে।

১ ঘণ্টা আগে

গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, কমেছে তার চেয়ে বেশি। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের সঙ্গে বাজার মূলধন প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা কমে গেছে। তবে দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে।

১ ঘণ্টা আগে

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার বাসিন্দা আইয়ুব আলী একসময় রিকশা চালাতেন। শারীরিক সমস্যার কারণে এখন আর তা পারছেন না। বাড়ির কাছে বাজারে হকারি করে কিছু আয়-রোজগারের চেষ্টা করছেন; কিন্তু এতে তাঁর সংসার চলে না। বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করেন তাঁর স্ত্রী।

২ দিন আগে