আব্দুর রহমান

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন স্থানে একাধিক সংকট চলছে বর্তমানে। মধ্যপ্রাচ্যের—ইসরায়েল-ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, আফ্রিকার—লিবিয়া, বুরকিনা ফাসো, নাইজার, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, সোমালিয়াসহ আরও একাধিক দেশ। হালে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে বিশ্বের দুই পরাশক্তির ব্যাটলগ্রাউন্ড ইউক্রেন। এ ছাড়া আরও একাধিক দেশের কথা আনা যায়, কিন্তু তালিকা দীর্ঘ করার চেয়ে এটা জানা জরুরি যে এসব সংকট সৃষ্টির পেছনে দায়ী কে—রাষ্ট্র, নাকি ব্যক্তি।

বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রের ভূমিকা কী ও কেমন হবে, তা অনেকটাই নির্ধারণ করে দেয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, এসব বিষয় নির্ধারণ করে কে বা কী? উত্তর দেওয়াটা খুব একটা সহজ নয়। তবে এটা সত্য যে, জনগণই রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রমের কেন্দ্র। এই কার্যক্রম পরিচালিত হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কিংবা অনির্বাচিত কারও দ্বারা এবং দিন শেষে রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করেন এঁরাই।

এ প্রসঙ্গে ফরাসি তাত্ত্বিক লুই আলথ্যুসার তাঁর ‘রাষ্ট্র ও ভাবাদর্শ’ বইতে উল্লেখ করেছেন, রাষ্ট্রের দুই ধরনের অ্যাপারেটাস বা যন্ত্রাংশ আছে। এর একটি হলো ‘আইডিওলজিক্যাল অ্যাপারেটাস’, যাকে সহজ বাংলায় ভাবাদর্শ বলা যায়। আলথ্যুসারের মতে, কোনো একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে এই ভাবাদর্শের অধীনে বিভিন্ন শ্রেণি থাকে। এসব শ্রেণির কেউ চালকের আসনে, কেউ সহযোগী এবং কেউ শোষিত। ফলে এ থেকে আমরা একটি বিষয় সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তা হলো—সমাজ বা রাষ্ট্রে বিদ্যমান ভাবাদর্শ নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষমতার কেন্দ্রে যারা থাকেন, তাঁদের দ্বারাই।

শাসকদের ভূমিকার জন্যই যে জনগণকে ভুগতে হয়, তা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকার কথা নয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের কথা। বিশ্বজুড়ে যখন করোনাভাইরাসের দাপট, তখন দেশটির প্রেসিডেন্ট জেইর বোলসোনারো করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রনকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, ‘একে স্বাগত জানাচ্ছি।’ কেবল তাই নয়, বোলসোনারোর আরও বিতর্কিত মন্তব্য রয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ‘একমাত্র ঈশ্বরই পারে আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে।’ ফলে তিনি যে তাঁর জনগণের মতামতকে পাত্তা না দিয়েই তাঁদের মর্জিমাফিক শাসন চালিয়ে গেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সর্বশেষ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ঠাট্টাও করেছেন তিনি। বলেছেন, ‘ইউক্রেনীয়রা এক কমেডিয়ানের হাতে তাদের ভাগ্য তুলে দিয়েছে।’ এই নিজ দেশের জনমত, এমনকি অন্য দেশের নেতাকে নিয়েও তুচ্ছতাচ্ছিল্য, তা থেকেই নির্ধারিত হয় ব্রাজিল আসলে কোন পথে যাবে; অবশ্যই সেই পথে, যে পথে বোলসোনারো নিয়ে যাবেন।

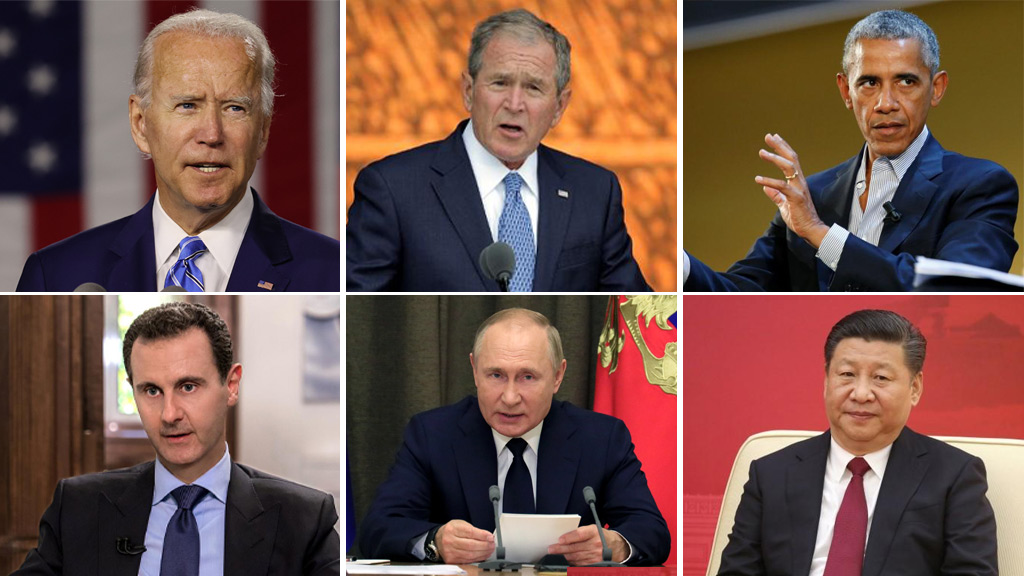

ব্রাজিলের অবস্থা ততটা খারাপ নয়, যতটা খারাপ সিরিয়ার। দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বিগত ২২ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন বিরোধীদের প্রবলভাবে দমন করে। এ ক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা দিয়েছে তাঁরই মতো আরও কয়েক শাসক। বাশার সম্প্রতি রুশ প্রেসিডেন্ট ইউক্রেন আক্রমণ করায় তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বাশার আল আসাদ পুতিনকে এক টেলিফোন কলে এ হামলার জন্য প্রশংসা করেছেন। বিগত ২২ বছরে বাশারের গোঁয়ার্তুমির কারণে দেশটির অন্তত ৩ লাখ ৮৮ হাজার মানুষ মারা গেছে। দেশছাড়া হয়েছে অন্তত ৬০ লাখ মানুষ। ২০২১ সালের ২৮ মে বিবিসি বাংলায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ইতিহাস তো প্রায় কমবেশি সবারই জানা। ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতে দেশটিতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মজুত রয়েছে—এমন অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরাকে কোনো ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্রই পাওয়া যায়নি। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তা জন চিলকট ইরাক যুদ্ধ নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন, তাতে বলা হয়, ইরাকে হামলার কোনো যৌক্তিকতাই ছিল না।

চিলকট কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে এবং বিস্তারিত পরিস্থিতি অনুধাবন ছাড়াই ইরাকে হামলা চালানোর ঘটনা, ব্রিটিশ সৈন্য ও যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করেছে। সেই সঙ্গে ইরাকসহ ওই অঞ্চলের দেশগুলোতে দীর্ঘমেয়াদি সংকট তৈরি করেছে। অথচ, ২০০৩ সালে করা হামলার ৭ বছর পর ২০১০ সালে যখন বুশ হোয়াইট হাউস থেকে বের হয়ে যান, তখনো তিনি দাবি করেন, ‘ইরাকে হামলা ঠিক ছিল’।

২০১০ সালের ৯ নভেম্বর বিবিসির এক প্রতিবেদনে বুশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এনবিসিতে দেওয়া এই সাক্ষাৎকারে বুশ এ কথাও স্বীকার করেছেন যে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনার ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুশ তাঁর আত্মজীবনী ‘ডিসিশন পয়েন্টস’-এর প্রচারের অংশ হিসেবে এই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘ইরাকে বিপুল বিধ্বংসী অস্ত্র না পাওয়া যাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবে দেশটিতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল।’

তবে বুশ ইরাক আক্রমণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, ইতিহাসখ্যাত ৯/১১-এর পর ‘ওয়ার অন টেরর’ নামে তিনি আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিলেন। টানা ২০ বছর যুদ্ধ চালিয়ে বলা যায় কোনো ধরনের অর্জন ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, যুদ্ধের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র যে তালেবানকে টার্গেট করেছিল, যুদ্ধ শেষের দিনে সেই তালেবানই আবার আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসে। ২০২০ সালের ২৬ আগস্ট ফ্রেঞ্চ ২৪-এর এক নিবন্ধে ২০ বছর ধরে চলা ‘ওয়ার অন টেরর’কে ‘টোটাল ফেইলিওর’ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। অথচ এই ওয়ার অন টেররের কারণেই ইরাক ও আফগানিস্তানের দুই যুদ্ধে সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ মানুষ মারা গেছে।

শুধু বুশই নন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তাঁর পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্টরাও। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাঁর দুই মেয়াদে ইরাক ও আফগানিস্তানে চলা যুদ্ধ বন্ধের কোনো উদ্যোগই নেননি। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন আরেক সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি অন্তত আফগানিস্তান যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছাড়াও তিনি একাধিকার বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর শাসনামলের প্রথম দিকেই তিনি প্রতিবেশী দেশ মেক্সিকোর সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের ঘোষণা দেন। যদিও মার্কিন কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে দেয়নি। এ ছাড়া, মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকো হোয়াইট হাউসের এক গোপন মেমোর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ট্রাম্প সর্বশেষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ব্যালট বাক্স জব্দ করার নির্দেশ দেওয়ার এক খসড়া নোট লিখেছিলেন তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাছে। যদিও তাঁর সেই খসড়া নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়নি। কেবল তাই নয়, অভিবাসী রুখতে ট্রাম্প যেসব খ্যাপাটে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা কার না জানা।

এখানে বলা যেতে পারে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া এই কয়েক বছর আগের বাণিজ্যযুদ্ধ, দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে অনিঃশেষ উত্তেজনা, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তো বটেই, তাইওয়ান, ম্যাকাও, হংকংয়ের সঙ্গে তার যে আচরণ, তার পুরোটাই ওই সি চিন পিং ও তাঁর ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে উৎসারিত। মনে রাখা দরকার, এমনকি আলিবাবার মতো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মাও তাঁর পদ ছেড়েছেন রাষ্ট্রীয় চাপেই। নিজ দেশে যে নেতার এমন কঠোর মনোভাব তিনি তো সীমান্ত ইস্যুতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে যাবেনই। এরই ফল হিসেবে লাদাখসহ বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ অঞ্চল নিয়ে ভারতের সঙ্গে চীনের দ্বন্দ্ব গত কয়েক বছরে বারবার ফিরে আসতে দেখা গেছে। দেখা গেছে শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপালের মতো দেশে নিজেদের প্রভাব সম্প্রসারণের চেষ্টা।

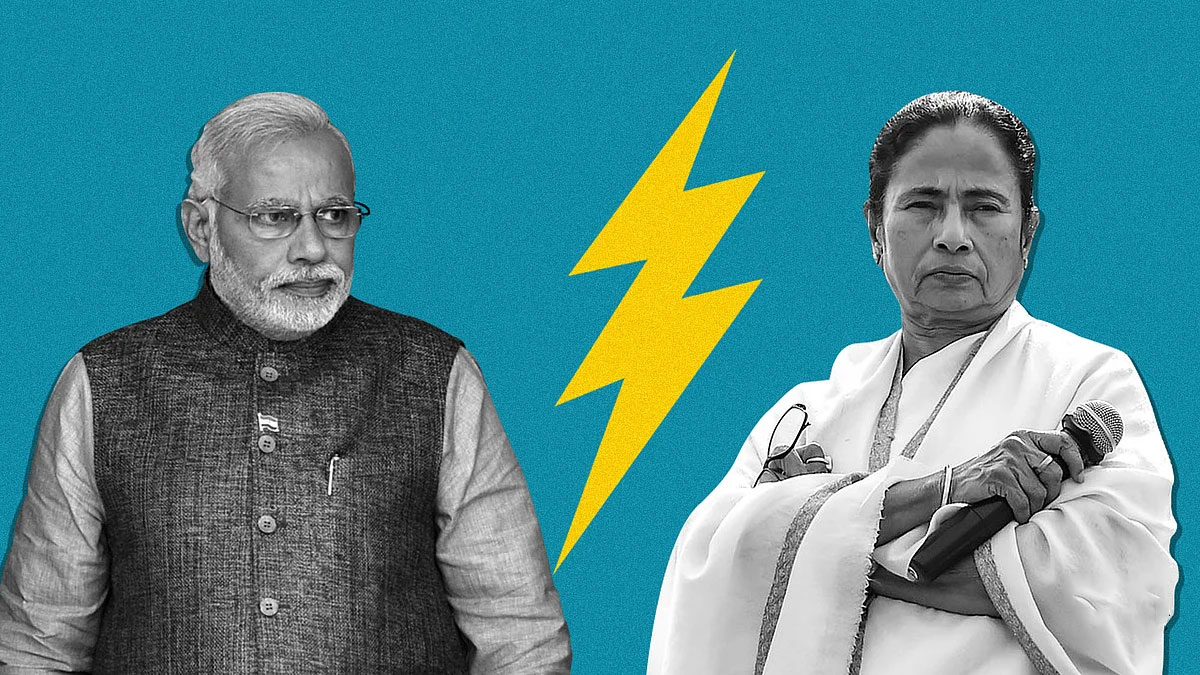

একই অবস্থা ভারতের প্রসঙ্গেও বলা যায়। এনআরসি, কৃষি আইন ইত্যাদি নিয়ে দেশটির বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকার যে জলঘোলা করল, তার মূলটি তো রয়েছে ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর পাত্র-মিত্র-অমাত্যদের মধ্যে। বহুত্ববাদী ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারতের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়ে আজ যে তা মোটাদাগে কট্টর জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের দিকে যাত্রা করেছে, তা কিন্তু তার রাষ্ট্রীয় উপাদানগুলোর কারণে নয়। এটা করেছে রাষ্ট্র নামক যন্ত্রের নিয়ন্ত্রকেরা। এরই ফল হিসেবে কাশ্মীরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তেজনা ফিরে ফিরে আসছে। এর বৈশ্বিক প্রভাব হিসেবে চীনের সঙ্গে দেশটির দ্বন্দ্বের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। শুধু চীন কেন, বড় দুই রাষ্ট্রের ফেরে পড়ে এই গোটা অঞ্চলের ছোট ছোট দেশগুলো ভুগছে।

তবে খ্যাপামিতে বোধ হয় ট্রাম্পকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়ার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে কেজিবির সাবেক এই কর্মকর্তা মার্কিন বিরোধী শিবির গড়া থেকে শুরু করে কী করেননি? তাঁর সর্বশেষ পদক্ষেপ, পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সম্প্রসারণ রোধে ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জের ধরে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান। এই অভিযানের পর আবার আলোচনাও শুরু হয়েছে। কিন্তু তার আগেই পুতিন তাঁর সেনাবাহিনীকে ‘পারমাণবিক অস্ত্র’ প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেন। তারপরই ইউক্রেন ও তাঁর পশ্চিমা মিত্র দেশগুলো পুতিনের এমন হুমকিতে খানিকটা হলেও ভীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই সিদ্ধান্তকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ আখ্যা দেয়।

কিন্তু ঘটনা সেখানে নয়। যে বিষয়টি মুখ্য তা হলো, এই হামলার জের ধরে রাশিয়ায় বিশ্বের উন্নত দেশগুলো একাধিক অবরোধ আরোপ করেছে। বৈশ্বিক ব্যাংকিং লেনদেন ব্যবস্থা সুইফট থেকে রাশিয়ার ব্যাংকগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে কার্যত থেমে গেছে দেশটির বৈশ্বিক আর্থিক লেনদেন। অবরোধ আরোপ করা হয়েছে দেশটির ব্যাংকিং খাত, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর। নরওয়েভিত্তিক জ্বালানি প্রতিষ্ঠান ইকুইনর রাশিয়া থেকে তাদের ব্যবসা গুটাচ্ছে। আকাশসীমা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে আরও কয়েকটি দেশ। সব মিলিয়ে রাশিয়ার সাধারণ জনগণ বেশ বড় ধরনের বিপদেই পড়তে যাচ্ছে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের। কিন্তু সে বিষয় আমলেই আনেননি পুতিন। নিজ মর্জিমাফিক দেশে ‘হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারে’ নিয়েছেন যুদ্ধের মতো সিদ্ধান্তও।

একই অবস্থা বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। ১৯৬২ সালে কিউবান মিসাইল সংকটের সময় রাশিয়া যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে কিউবা থেকে সরে এসেছিল, তেমনটা হয়নি ইউক্রেন সংকটের বেলায়। রাশিয়ার তরফ থেকে ইউরোপ ও রাশিয়ার নিরাপত্তার বিষয়ে আশঙ্কা জানিয়ে ন্যাটোর পূর্ব ইউরোপমুখী সম্প্রসারণ বন্ধের কথা বলা হলেও যুক্তরাষ্ট্র তাতে কর্ণপাত করেনি। বরং, বিষয়টি ক্রমশ কঠিন করে তুলেছে ওয়াশিংটন। দেশটি বারবার রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের হুমকি দিয়েছে। হুমকি-পাল্টা হুমকিতে আলোচনা হারিয়েছে অতল গহ্বরে। যার ফলাফল আমরা দেখছি। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। কত মানুষের প্রাণহানি হবে কিংবা কবে থামবে, তা আসলে নির্ণয় করা কঠিন।

শেষের আগে, রাষ্ট্রকে অনেক সমাজবিজ্ঞানী জৈবিক সত্তা বললেও রাষ্ট্র আসলে কাজ করে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে। এবং এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে মানুষই। ফলে রাষ্ট্রের যে আদর্শ বা চরিত্র, তা নির্ধারণ করে দেয় রাষ্ট্রের ক্ষমতায় থাকা মানুষই। যেমনটা নির্ধারণ করেছে ১৯৪৫ সালের আগের জার্মানি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্য অনেক দেশের ক্ষেত্রে। আজ চিহ্নিত করছে রাশিয়া, ইউক্রেনের মতো দেশগুলোকেও। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আদর্শেই চিহ্নিত হয় রাষ্ট্রের আদর্শ। সুতরাং, এ কথা বলা যেতেই পারে—আবহমানকাল ধরে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটের জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের পরিচালনায় থাকা ব্যক্তিরাই দায়ী। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হলে এই ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে একটা সীমা পর্যন্ত জবাবদিহির আওতায় রাখা যেতে পারে শুধু।

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন স্থানে একাধিক সংকট চলছে বর্তমানে। মধ্যপ্রাচ্যের—ইসরায়েল-ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, আফ্রিকার—লিবিয়া, বুরকিনা ফাসো, নাইজার, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, সোমালিয়াসহ আরও একাধিক দেশ। হালে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে বিশ্বের দুই পরাশক্তির ব্যাটলগ্রাউন্ড ইউক্রেন। এ ছাড়া আরও একাধিক দেশের কথা আনা যায়, কিন্তু তালিকা দীর্ঘ করার চেয়ে এটা জানা জরুরি যে এসব সংকট সৃষ্টির পেছনে দায়ী কে—রাষ্ট্র, নাকি ব্যক্তি।

বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রের ভূমিকা কী ও কেমন হবে, তা অনেকটাই নির্ধারণ করে দেয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, এসব বিষয় নির্ধারণ করে কে বা কী? উত্তর দেওয়াটা খুব একটা সহজ নয়। তবে এটা সত্য যে, জনগণই রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রমের কেন্দ্র। এই কার্যক্রম পরিচালিত হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কিংবা অনির্বাচিত কারও দ্বারা এবং দিন শেষে রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করেন এঁরাই।

এ প্রসঙ্গে ফরাসি তাত্ত্বিক লুই আলথ্যুসার তাঁর ‘রাষ্ট্র ও ভাবাদর্শ’ বইতে উল্লেখ করেছেন, রাষ্ট্রের দুই ধরনের অ্যাপারেটাস বা যন্ত্রাংশ আছে। এর একটি হলো ‘আইডিওলজিক্যাল অ্যাপারেটাস’, যাকে সহজ বাংলায় ভাবাদর্শ বলা যায়। আলথ্যুসারের মতে, কোনো একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে এই ভাবাদর্শের অধীনে বিভিন্ন শ্রেণি থাকে। এসব শ্রেণির কেউ চালকের আসনে, কেউ সহযোগী এবং কেউ শোষিত। ফলে এ থেকে আমরা একটি বিষয় সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তা হলো—সমাজ বা রাষ্ট্রে বিদ্যমান ভাবাদর্শ নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষমতার কেন্দ্রে যারা থাকেন, তাঁদের দ্বারাই।

শাসকদের ভূমিকার জন্যই যে জনগণকে ভুগতে হয়, তা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকার কথা নয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের কথা। বিশ্বজুড়ে যখন করোনাভাইরাসের দাপট, তখন দেশটির প্রেসিডেন্ট জেইর বোলসোনারো করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রনকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, ‘একে স্বাগত জানাচ্ছি।’ কেবল তাই নয়, বোলসোনারোর আরও বিতর্কিত মন্তব্য রয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ‘একমাত্র ঈশ্বরই পারে আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে।’ ফলে তিনি যে তাঁর জনগণের মতামতকে পাত্তা না দিয়েই তাঁদের মর্জিমাফিক শাসন চালিয়ে গেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সর্বশেষ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ঠাট্টাও করেছেন তিনি। বলেছেন, ‘ইউক্রেনীয়রা এক কমেডিয়ানের হাতে তাদের ভাগ্য তুলে দিয়েছে।’ এই নিজ দেশের জনমত, এমনকি অন্য দেশের নেতাকে নিয়েও তুচ্ছতাচ্ছিল্য, তা থেকেই নির্ধারিত হয় ব্রাজিল আসলে কোন পথে যাবে; অবশ্যই সেই পথে, যে পথে বোলসোনারো নিয়ে যাবেন।

ব্রাজিলের অবস্থা ততটা খারাপ নয়, যতটা খারাপ সিরিয়ার। দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বিগত ২২ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন বিরোধীদের প্রবলভাবে দমন করে। এ ক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা দিয়েছে তাঁরই মতো আরও কয়েক শাসক। বাশার সম্প্রতি রুশ প্রেসিডেন্ট ইউক্রেন আক্রমণ করায় তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বাশার আল আসাদ পুতিনকে এক টেলিফোন কলে এ হামলার জন্য প্রশংসা করেছেন। বিগত ২২ বছরে বাশারের গোঁয়ার্তুমির কারণে দেশটির অন্তত ৩ লাখ ৮৮ হাজার মানুষ মারা গেছে। দেশছাড়া হয়েছে অন্তত ৬০ লাখ মানুষ। ২০২১ সালের ২৮ মে বিবিসি বাংলায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ইতিহাস তো প্রায় কমবেশি সবারই জানা। ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতে দেশটিতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মজুত রয়েছে—এমন অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরাকে কোনো ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্রই পাওয়া যায়নি। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তা জন চিলকট ইরাক যুদ্ধ নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন, তাতে বলা হয়, ইরাকে হামলার কোনো যৌক্তিকতাই ছিল না।

চিলকট কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে এবং বিস্তারিত পরিস্থিতি অনুধাবন ছাড়াই ইরাকে হামলা চালানোর ঘটনা, ব্রিটিশ সৈন্য ও যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করেছে। সেই সঙ্গে ইরাকসহ ওই অঞ্চলের দেশগুলোতে দীর্ঘমেয়াদি সংকট তৈরি করেছে। অথচ, ২০০৩ সালে করা হামলার ৭ বছর পর ২০১০ সালে যখন বুশ হোয়াইট হাউস থেকে বের হয়ে যান, তখনো তিনি দাবি করেন, ‘ইরাকে হামলা ঠিক ছিল’।

২০১০ সালের ৯ নভেম্বর বিবিসির এক প্রতিবেদনে বুশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এনবিসিতে দেওয়া এই সাক্ষাৎকারে বুশ এ কথাও স্বীকার করেছেন যে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনার ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুশ তাঁর আত্মজীবনী ‘ডিসিশন পয়েন্টস’-এর প্রচারের অংশ হিসেবে এই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘ইরাকে বিপুল বিধ্বংসী অস্ত্র না পাওয়া যাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবে দেশটিতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল।’

তবে বুশ ইরাক আক্রমণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, ইতিহাসখ্যাত ৯/১১-এর পর ‘ওয়ার অন টেরর’ নামে তিনি আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিলেন। টানা ২০ বছর যুদ্ধ চালিয়ে বলা যায় কোনো ধরনের অর্জন ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, যুদ্ধের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র যে তালেবানকে টার্গেট করেছিল, যুদ্ধ শেষের দিনে সেই তালেবানই আবার আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসে। ২০২০ সালের ২৬ আগস্ট ফ্রেঞ্চ ২৪-এর এক নিবন্ধে ২০ বছর ধরে চলা ‘ওয়ার অন টেরর’কে ‘টোটাল ফেইলিওর’ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। অথচ এই ওয়ার অন টেররের কারণেই ইরাক ও আফগানিস্তানের দুই যুদ্ধে সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ মানুষ মারা গেছে।

শুধু বুশই নন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তাঁর পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্টরাও। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাঁর দুই মেয়াদে ইরাক ও আফগানিস্তানে চলা যুদ্ধ বন্ধের কোনো উদ্যোগই নেননি। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন আরেক সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি অন্তত আফগানিস্তান যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছাড়াও তিনি একাধিকার বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর শাসনামলের প্রথম দিকেই তিনি প্রতিবেশী দেশ মেক্সিকোর সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের ঘোষণা দেন। যদিও মার্কিন কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে দেয়নি। এ ছাড়া, মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকো হোয়াইট হাউসের এক গোপন মেমোর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ট্রাম্প সর্বশেষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ব্যালট বাক্স জব্দ করার নির্দেশ দেওয়ার এক খসড়া নোট লিখেছিলেন তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাছে। যদিও তাঁর সেই খসড়া নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়নি। কেবল তাই নয়, অভিবাসী রুখতে ট্রাম্প যেসব খ্যাপাটে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা কার না জানা।

এখানে বলা যেতে পারে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া এই কয়েক বছর আগের বাণিজ্যযুদ্ধ, দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে অনিঃশেষ উত্তেজনা, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তো বটেই, তাইওয়ান, ম্যাকাও, হংকংয়ের সঙ্গে তার যে আচরণ, তার পুরোটাই ওই সি চিন পিং ও তাঁর ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে উৎসারিত। মনে রাখা দরকার, এমনকি আলিবাবার মতো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মাও তাঁর পদ ছেড়েছেন রাষ্ট্রীয় চাপেই। নিজ দেশে যে নেতার এমন কঠোর মনোভাব তিনি তো সীমান্ত ইস্যুতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে যাবেনই। এরই ফল হিসেবে লাদাখসহ বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ অঞ্চল নিয়ে ভারতের সঙ্গে চীনের দ্বন্দ্ব গত কয়েক বছরে বারবার ফিরে আসতে দেখা গেছে। দেখা গেছে শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপালের মতো দেশে নিজেদের প্রভাব সম্প্রসারণের চেষ্টা।

একই অবস্থা ভারতের প্রসঙ্গেও বলা যায়। এনআরসি, কৃষি আইন ইত্যাদি নিয়ে দেশটির বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকার যে জলঘোলা করল, তার মূলটি তো রয়েছে ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর পাত্র-মিত্র-অমাত্যদের মধ্যে। বহুত্ববাদী ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারতের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়ে আজ যে তা মোটাদাগে কট্টর জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের দিকে যাত্রা করেছে, তা কিন্তু তার রাষ্ট্রীয় উপাদানগুলোর কারণে নয়। এটা করেছে রাষ্ট্র নামক যন্ত্রের নিয়ন্ত্রকেরা। এরই ফল হিসেবে কাশ্মীরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তেজনা ফিরে ফিরে আসছে। এর বৈশ্বিক প্রভাব হিসেবে চীনের সঙ্গে দেশটির দ্বন্দ্বের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। শুধু চীন কেন, বড় দুই রাষ্ট্রের ফেরে পড়ে এই গোটা অঞ্চলের ছোট ছোট দেশগুলো ভুগছে।

তবে খ্যাপামিতে বোধ হয় ট্রাম্পকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়ার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে কেজিবির সাবেক এই কর্মকর্তা মার্কিন বিরোধী শিবির গড়া থেকে শুরু করে কী করেননি? তাঁর সর্বশেষ পদক্ষেপ, পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সম্প্রসারণ রোধে ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জের ধরে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান। এই অভিযানের পর আবার আলোচনাও শুরু হয়েছে। কিন্তু তার আগেই পুতিন তাঁর সেনাবাহিনীকে ‘পারমাণবিক অস্ত্র’ প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেন। তারপরই ইউক্রেন ও তাঁর পশ্চিমা মিত্র দেশগুলো পুতিনের এমন হুমকিতে খানিকটা হলেও ভীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই সিদ্ধান্তকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ আখ্যা দেয়।

কিন্তু ঘটনা সেখানে নয়। যে বিষয়টি মুখ্য তা হলো, এই হামলার জের ধরে রাশিয়ায় বিশ্বের উন্নত দেশগুলো একাধিক অবরোধ আরোপ করেছে। বৈশ্বিক ব্যাংকিং লেনদেন ব্যবস্থা সুইফট থেকে রাশিয়ার ব্যাংকগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে কার্যত থেমে গেছে দেশটির বৈশ্বিক আর্থিক লেনদেন। অবরোধ আরোপ করা হয়েছে দেশটির ব্যাংকিং খাত, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর। নরওয়েভিত্তিক জ্বালানি প্রতিষ্ঠান ইকুইনর রাশিয়া থেকে তাদের ব্যবসা গুটাচ্ছে। আকাশসীমা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে আরও কয়েকটি দেশ। সব মিলিয়ে রাশিয়ার সাধারণ জনগণ বেশ বড় ধরনের বিপদেই পড়তে যাচ্ছে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের। কিন্তু সে বিষয় আমলেই আনেননি পুতিন। নিজ মর্জিমাফিক দেশে ‘হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারে’ নিয়েছেন যুদ্ধের মতো সিদ্ধান্তও।

একই অবস্থা বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। ১৯৬২ সালে কিউবান মিসাইল সংকটের সময় রাশিয়া যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে কিউবা থেকে সরে এসেছিল, তেমনটা হয়নি ইউক্রেন সংকটের বেলায়। রাশিয়ার তরফ থেকে ইউরোপ ও রাশিয়ার নিরাপত্তার বিষয়ে আশঙ্কা জানিয়ে ন্যাটোর পূর্ব ইউরোপমুখী সম্প্রসারণ বন্ধের কথা বলা হলেও যুক্তরাষ্ট্র তাতে কর্ণপাত করেনি। বরং, বিষয়টি ক্রমশ কঠিন করে তুলেছে ওয়াশিংটন। দেশটি বারবার রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের হুমকি দিয়েছে। হুমকি-পাল্টা হুমকিতে আলোচনা হারিয়েছে অতল গহ্বরে। যার ফলাফল আমরা দেখছি। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। কত মানুষের প্রাণহানি হবে কিংবা কবে থামবে, তা আসলে নির্ণয় করা কঠিন।

শেষের আগে, রাষ্ট্রকে অনেক সমাজবিজ্ঞানী জৈবিক সত্তা বললেও রাষ্ট্র আসলে কাজ করে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে। এবং এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে মানুষই। ফলে রাষ্ট্রের যে আদর্শ বা চরিত্র, তা নির্ধারণ করে দেয় রাষ্ট্রের ক্ষমতায় থাকা মানুষই। যেমনটা নির্ধারণ করেছে ১৯৪৫ সালের আগের জার্মানি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্য অনেক দেশের ক্ষেত্রে। আজ চিহ্নিত করছে রাশিয়া, ইউক্রেনের মতো দেশগুলোকেও। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আদর্শেই চিহ্নিত হয় রাষ্ট্রের আদর্শ। সুতরাং, এ কথা বলা যেতেই পারে—আবহমানকাল ধরে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটের জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের পরিচালনায় থাকা ব্যক্তিরাই দায়ী। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হলে এই ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে একটা সীমা পর্যন্ত জবাবদিহির আওতায় রাখা যেতে পারে শুধু।

কিন্তু আরাকান আর্মি এখনো সেই অর্থে সিতওয়ে ও কায়াকফিউতে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ চালায়নি। কিন্তু কেন? এর পেছনে রয়েছে তিনটি কৌশলগত কারণ—কায়াকফিউতে চীনের বড় বিনিয়োগ, সিতওয়েতে ভারতের বিনিয়োগ এবং স্থানীয় জনগণের কাছে রাজনৈতিক বৈধতা ও শাসন কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এএ–এর অগ্রাধিকার।

৭ ঘণ্টা আগে

আগামী বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের আগেই নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোতে নীরবে বড়সড় পরিবর্তন এনেছেন। আগের তুলনায় বিজেপির নির্বাচনী রণনীতি এবার অনেকটাই ভিন্ন।

১০ ঘণ্টা আগে

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল...

১২ ঘণ্টা আগে

বিগত পাঁচ বছর চীনকে প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখেছে ভারত। এমনকি গত মে মাস পর্যন্ত চীনকে কার্যত প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেছে। কারণ, ভারতনিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার পর চার দিনের যুদ্ধে পাকিস্তান চীনা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করেছিল।

১৩ ঘণ্টা আগে