আজকের পত্রিকা ডেস্ক

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে লবিং ফার্ম নিয়োগ দিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্টের খবরে বলা হয়েছে, চলতি আগস্টের শুরুতে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাস একটি লবিং ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করেছে। তিন মাসের এই চুক্তিতে ভারতকে প্রতি মাসে ৭৫ হাজার ডলার করে ফি দিতে হবে। মারকিউরি পাবলিক অ্যাফেয়ার্স নামের এই লবিং ফার্মে এক সময় কো-চেয়ার ছিলেন সুজি ওয়াইলস। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিফ অব স্টাফ।

গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রভাবশালী মার্কিন লবিং প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয় মিয়ানমারের জান্তা সরকার। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ফি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বা ৩৬৫ কোটি টাকা। চুক্তির মেয়াদ মিয়ানমারে আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের আগপর্যন্ত।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন ও নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া বেশ জটিল। এখানে ব্যবসায়িক স্বার্থ, নাগরিক অধিকার, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও কিংবা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—সবই জড়িত। এসব ক্ষেত্রে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করতে অপর পক্ষের হয়ে যে পেশাদার সংস্থাগুলো কাজ করে, সেগুলোই হলো লবিং ফার্ম।

সহজভাবে বললে, লবিং ফার্ম এমন প্রতিষ্ঠান, যাদের কাজই হলো মক্কেলের হয়ে তদবির করা। তারা ক্লায়েন্টদের পক্ষে সরকার, সংসদ সদস্য বা নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে প্রভাবিত করে। এই ক্লায়েন্টরা হতে পারে বড় কোনো কোম্পানি, বাণিজ্য সংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন, নাগরিক অধিকার সংগঠন, এমনকি বিদেশি সরকারও। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলোতে এটি বড় শিল্পে পরিণত হয়েছে।

লবিং ফার্ম কীভাবে কাজ করে

প্রথমত, তারা আইন প্রণয়ন ও নীতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। উদাহরণ হিসেবে কোনো বহুজাতিক কোম্পানি যদি গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য কর ছাড় চায়, তবে তারা লবিস্টের শরণাপন্ন হয়। লবিস্টেরা বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনপ্রণেতাদের কাছে সেই প্রস্তাব পেশ করেন। অনেক সময় আইন প্রণয়নের খসড়া বা সংশোধনী তৈরিতেও তাদের ভূমিকা থাকে।

দ্বিতীয়ত, তারা নীতিনির্ধারকদের তথ্য ও গবেষণা সরবরাহ করে থাকে। ধরা যাক, মার্কিন কংগ্রেসে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে আলোচনা চলছে। এ ক্ষেত্রে লবিং ফার্ম সংশ্লিষ্ট গবেষণা, পরিসংখ্যান এবং বিদেশি অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করতে পারে। এতে নীতিনির্ধারকেরা আরও পরিপূর্ণ ধারণা পান।

তৃতীয়ত, লবিং কেবল রাজনীতিবিদদের কক্ষে সীমাবদ্ধ নয়। এর দুটি ধারা আছে—ইনসাইড লবিং ও আউটসাইড বা গ্রাসরুটস লবিং। ইনসাইড লবিং মানে সরাসরি বৈঠক, ফোনকল বা ই-মেইলের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করা। অন্যদিকে আউটসাইড লবিং হলো জনমত তৈরি করা—যেমন সংবাদপত্রে প্রচার চালানো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্যাম্পেইন করা বা সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। এতে সরকারের ওপর চাপ বাড়ে।

চতুর্থত, লবিং ফার্মগুলো আইন পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনার কাজও করে। নতুন কোনো বিল আসছে, যা শিল্প খাতের কোনো ক্ষতি করতে পারে—এমন খবর জানলেই লবিং ফার্ম ক্লায়েন্টকে সতর্ক করে এবং কীভাবে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার পরামর্শ দেয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস পাঠ করলেই বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে লবিংয়ের বিষয়টি যতটা আলোচিত অন্যান্য দেশে ততটা নয়। যুক্তরাষ্ট্রে লবিং অনেক সমালোচিত হলেও এর বৈধতা রয়েছে। মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতেই বলা হয়েছে নাগরিকেরা সরকারের কাছে অভিযোগ জানাতে ও নিজেদের দাবি উপস্থাপন করতে পারবেন। এই সাংবিধানিক অধিকার থেকেই লবিংয়ের ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্টদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে লবিং ডিসক্লোজার অ্যাক্ট-১৯৯৫। এই আইনে বলা হয়েছে, যিনি পেশাদার লবিস্ট, তাঁকে নিবন্ধন করতে হবে এবং প্রতি তিন মাসে তাঁর খরচ, কাজের ক্ষেত্র ও ক্লায়েন্টের নাম প্রকাশ করতে হবে। পরে অনেস্ট লিডারশিপ অ্যান্ড ওপেন গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট-২০০৭ এ আরও কড়া নিয়ম চালু করা হয়। এতে স্বচ্ছতা বেড়েছে এবং জনসাধারণ জানতে পারছে কোন কোম্পানি বা সংগঠন কোন নীতি প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

লবিংয়ের ইতিবাচক দিক

১. কণ্ঠস্বর তুলে ধরা: সাধারণ মানুষ সরাসরি আইনপ্রণেতাদের কাছে যেতে পারে না। কিন্তু তাদের সংগঠন বা ইউনিয়ন লবিং ফার্মের মাধ্যমে দাবি জানাতে পারে।

২. তথ্য সরবরাহ করা: রাষ্ট্রীয় যেকোনো নীতি, তা কৃষি বা প্রযুক্তি যেটাই হোক—এসব জটিল ক্ষেত্রের সঠিক তথ্য দিয়ে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করে তারা।

৩. বহুমুখী স্বার্থের প্রতিফলন: লবিং গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতামত নীতি প্রণয়নে প্রতিফলিত হয়, যা গণতান্ত্রিক ভারসাম্য তৈরি করে।

লবিং বৈধ, তবে সমালোচনাও কম নয়। অনেকেই বলেন, অর্থশক্তি যার হাতে বেশি, তার লবিং প্রভাবও তত বেশি। এতে বড় করপোরেশনের কণ্ঠস্বর নীতিনির্ধারণে প্রাধান্য পায়, অথচ সাধারণ মানুষের সমস্যা পেছনে পড়ে যায়। আবার কখনো কখনো লবিংকে ‘বৈধ দুর্নীতি’ বলা হয়, কারণ এটি টাকার বিনিময়ে নীতি প্রভাবিত করে।

এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের তরফ থেকে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য লবিং ফার্ম নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টিকে। যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট’ অনুযায়ী জমা দেওয়া নথিতে দেখা গেছে, মিয়ানমারের জান্তা সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ও ওয়াশিংটনভিত্তিক ডিসিআই গ্রুপ নামের এই মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি জান্তার জন্য ওয়াশিংটনে ‘জনসংযোগ কার্যক্রম’ পরিচালনা করবে এবং বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের চেষ্টা করবে।

এ ছাড়া এআইপিএসি বা আইপ্যাক অর্থাৎ আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি নামের দ্বিদলীয় ইসরায়েল-পন্থী লবি গ্রুপটি সবার চেয়ে ব্যতিক্রম। তারা মার্কিন সরকারের আইনসভা ও নির্বাহী শাখায় ইসরায়েল-পন্থী নীতিগুলোর পক্ষে সমর্থন আদায় করে। মধ্যপ্রাচ্যের নীতিকে প্রভাবিত করতে এআইপিএসি লবিং কার্যক্রম এবং বিভিন্ন থিংক ট্যাংকে অর্থায়ন করে। দীর্ঘদিন ধরেই তারা এই কাজ করছে। কিন্তু তারা নিবন্ধিত নয়। ফলে আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়তে হয় না।

লবিং ফার্মের সমর্থকদের যুক্তি হলো, লবিং না থাকলে নীতিনির্ধারকেরা প্রয়োজনীয় তথ্যই পেতেন না। তাঁরা বলেন, আইন মেনে এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হলে লবিং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, দুর্বল নয়।

যাই হোক, লবিং ফার্ম মূলত সরকারের নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার পেশাদার প্রতিষ্ঠান। তারা সরাসরি বৈঠক করে, গবেষণা উপস্থাপন করে, গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার কৌশল প্রণয়ন করে এবং ক্লায়েন্টদের স্বার্থ রক্ষায় সব ধরনের কৌশল ব্যবহার করে। সমালোচনা থাকলেও লবিং আজকের বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যা নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে প্রতিদিন।

আরও খবর পড়ুন:

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে লবিং ফার্ম নিয়োগ দিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্টের খবরে বলা হয়েছে, চলতি আগস্টের শুরুতে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাস একটি লবিং ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করেছে। তিন মাসের এই চুক্তিতে ভারতকে প্রতি মাসে ৭৫ হাজার ডলার করে ফি দিতে হবে। মারকিউরি পাবলিক অ্যাফেয়ার্স নামের এই লবিং ফার্মে এক সময় কো-চেয়ার ছিলেন সুজি ওয়াইলস। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিফ অব স্টাফ।

গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রভাবশালী মার্কিন লবিং প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয় মিয়ানমারের জান্তা সরকার। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ফি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বা ৩৬৫ কোটি টাকা। চুক্তির মেয়াদ মিয়ানমারে আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের আগপর্যন্ত।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন ও নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া বেশ জটিল। এখানে ব্যবসায়িক স্বার্থ, নাগরিক অধিকার, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও কিংবা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—সবই জড়িত। এসব ক্ষেত্রে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করতে অপর পক্ষের হয়ে যে পেশাদার সংস্থাগুলো কাজ করে, সেগুলোই হলো লবিং ফার্ম।

সহজভাবে বললে, লবিং ফার্ম এমন প্রতিষ্ঠান, যাদের কাজই হলো মক্কেলের হয়ে তদবির করা। তারা ক্লায়েন্টদের পক্ষে সরকার, সংসদ সদস্য বা নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে প্রভাবিত করে। এই ক্লায়েন্টরা হতে পারে বড় কোনো কোম্পানি, বাণিজ্য সংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন, নাগরিক অধিকার সংগঠন, এমনকি বিদেশি সরকারও। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলোতে এটি বড় শিল্পে পরিণত হয়েছে।

লবিং ফার্ম কীভাবে কাজ করে

প্রথমত, তারা আইন প্রণয়ন ও নীতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। উদাহরণ হিসেবে কোনো বহুজাতিক কোম্পানি যদি গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য কর ছাড় চায়, তবে তারা লবিস্টের শরণাপন্ন হয়। লবিস্টেরা বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনপ্রণেতাদের কাছে সেই প্রস্তাব পেশ করেন। অনেক সময় আইন প্রণয়নের খসড়া বা সংশোধনী তৈরিতেও তাদের ভূমিকা থাকে।

দ্বিতীয়ত, তারা নীতিনির্ধারকদের তথ্য ও গবেষণা সরবরাহ করে থাকে। ধরা যাক, মার্কিন কংগ্রেসে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে আলোচনা চলছে। এ ক্ষেত্রে লবিং ফার্ম সংশ্লিষ্ট গবেষণা, পরিসংখ্যান এবং বিদেশি অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করতে পারে। এতে নীতিনির্ধারকেরা আরও পরিপূর্ণ ধারণা পান।

তৃতীয়ত, লবিং কেবল রাজনীতিবিদদের কক্ষে সীমাবদ্ধ নয়। এর দুটি ধারা আছে—ইনসাইড লবিং ও আউটসাইড বা গ্রাসরুটস লবিং। ইনসাইড লবিং মানে সরাসরি বৈঠক, ফোনকল বা ই-মেইলের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করা। অন্যদিকে আউটসাইড লবিং হলো জনমত তৈরি করা—যেমন সংবাদপত্রে প্রচার চালানো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্যাম্পেইন করা বা সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। এতে সরকারের ওপর চাপ বাড়ে।

চতুর্থত, লবিং ফার্মগুলো আইন পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনার কাজও করে। নতুন কোনো বিল আসছে, যা শিল্প খাতের কোনো ক্ষতি করতে পারে—এমন খবর জানলেই লবিং ফার্ম ক্লায়েন্টকে সতর্ক করে এবং কীভাবে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার পরামর্শ দেয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস পাঠ করলেই বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে লবিংয়ের বিষয়টি যতটা আলোচিত অন্যান্য দেশে ততটা নয়। যুক্তরাষ্ট্রে লবিং অনেক সমালোচিত হলেও এর বৈধতা রয়েছে। মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতেই বলা হয়েছে নাগরিকেরা সরকারের কাছে অভিযোগ জানাতে ও নিজেদের দাবি উপস্থাপন করতে পারবেন। এই সাংবিধানিক অধিকার থেকেই লবিংয়ের ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্টদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে লবিং ডিসক্লোজার অ্যাক্ট-১৯৯৫। এই আইনে বলা হয়েছে, যিনি পেশাদার লবিস্ট, তাঁকে নিবন্ধন করতে হবে এবং প্রতি তিন মাসে তাঁর খরচ, কাজের ক্ষেত্র ও ক্লায়েন্টের নাম প্রকাশ করতে হবে। পরে অনেস্ট লিডারশিপ অ্যান্ড ওপেন গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট-২০০৭ এ আরও কড়া নিয়ম চালু করা হয়। এতে স্বচ্ছতা বেড়েছে এবং জনসাধারণ জানতে পারছে কোন কোম্পানি বা সংগঠন কোন নীতি প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

লবিংয়ের ইতিবাচক দিক

১. কণ্ঠস্বর তুলে ধরা: সাধারণ মানুষ সরাসরি আইনপ্রণেতাদের কাছে যেতে পারে না। কিন্তু তাদের সংগঠন বা ইউনিয়ন লবিং ফার্মের মাধ্যমে দাবি জানাতে পারে।

২. তথ্য সরবরাহ করা: রাষ্ট্রীয় যেকোনো নীতি, তা কৃষি বা প্রযুক্তি যেটাই হোক—এসব জটিল ক্ষেত্রের সঠিক তথ্য দিয়ে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করে তারা।

৩. বহুমুখী স্বার্থের প্রতিফলন: লবিং গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতামত নীতি প্রণয়নে প্রতিফলিত হয়, যা গণতান্ত্রিক ভারসাম্য তৈরি করে।

লবিং বৈধ, তবে সমালোচনাও কম নয়। অনেকেই বলেন, অর্থশক্তি যার হাতে বেশি, তার লবিং প্রভাবও তত বেশি। এতে বড় করপোরেশনের কণ্ঠস্বর নীতিনির্ধারণে প্রাধান্য পায়, অথচ সাধারণ মানুষের সমস্যা পেছনে পড়ে যায়। আবার কখনো কখনো লবিংকে ‘বৈধ দুর্নীতি’ বলা হয়, কারণ এটি টাকার বিনিময়ে নীতি প্রভাবিত করে।

এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের তরফ থেকে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য লবিং ফার্ম নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টিকে। যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট’ অনুযায়ী জমা দেওয়া নথিতে দেখা গেছে, মিয়ানমারের জান্তা সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ও ওয়াশিংটনভিত্তিক ডিসিআই গ্রুপ নামের এই মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি জান্তার জন্য ওয়াশিংটনে ‘জনসংযোগ কার্যক্রম’ পরিচালনা করবে এবং বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের চেষ্টা করবে।

এ ছাড়া এআইপিএসি বা আইপ্যাক অর্থাৎ আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি নামের দ্বিদলীয় ইসরায়েল-পন্থী লবি গ্রুপটি সবার চেয়ে ব্যতিক্রম। তারা মার্কিন সরকারের আইনসভা ও নির্বাহী শাখায় ইসরায়েল-পন্থী নীতিগুলোর পক্ষে সমর্থন আদায় করে। মধ্যপ্রাচ্যের নীতিকে প্রভাবিত করতে এআইপিএসি লবিং কার্যক্রম এবং বিভিন্ন থিংক ট্যাংকে অর্থায়ন করে। দীর্ঘদিন ধরেই তারা এই কাজ করছে। কিন্তু তারা নিবন্ধিত নয়। ফলে আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়তে হয় না।

লবিং ফার্মের সমর্থকদের যুক্তি হলো, লবিং না থাকলে নীতিনির্ধারকেরা প্রয়োজনীয় তথ্যই পেতেন না। তাঁরা বলেন, আইন মেনে এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হলে লবিং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, দুর্বল নয়।

যাই হোক, লবিং ফার্ম মূলত সরকারের নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার পেশাদার প্রতিষ্ঠান। তারা সরাসরি বৈঠক করে, গবেষণা উপস্থাপন করে, গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার কৌশল প্রণয়ন করে এবং ক্লায়েন্টদের স্বার্থ রক্ষায় সব ধরনের কৌশল ব্যবহার করে। সমালোচনা থাকলেও লবিং আজকের বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যা নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে প্রতিদিন।

আরও খবর পড়ুন:

আজকের পত্রিকা ডেস্ক

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে লবিং ফার্ম নিয়োগ দিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্টের খবরে বলা হয়েছে, চলতি আগস্টের শুরুতে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাস একটি লবিং ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করেছে। তিন মাসের এই চুক্তিতে ভারতকে প্রতি মাসে ৭৫ হাজার ডলার করে ফি দিতে হবে। মারকিউরি পাবলিক অ্যাফেয়ার্স নামের এই লবিং ফার্মে এক সময় কো-চেয়ার ছিলেন সুজি ওয়াইলস। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিফ অব স্টাফ।

গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রভাবশালী মার্কিন লবিং প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয় মিয়ানমারের জান্তা সরকার। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ফি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বা ৩৬৫ কোটি টাকা। চুক্তির মেয়াদ মিয়ানমারে আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের আগপর্যন্ত।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন ও নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া বেশ জটিল। এখানে ব্যবসায়িক স্বার্থ, নাগরিক অধিকার, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও কিংবা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—সবই জড়িত। এসব ক্ষেত্রে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করতে অপর পক্ষের হয়ে যে পেশাদার সংস্থাগুলো কাজ করে, সেগুলোই হলো লবিং ফার্ম।

সহজভাবে বললে, লবিং ফার্ম এমন প্রতিষ্ঠান, যাদের কাজই হলো মক্কেলের হয়ে তদবির করা। তারা ক্লায়েন্টদের পক্ষে সরকার, সংসদ সদস্য বা নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে প্রভাবিত করে। এই ক্লায়েন্টরা হতে পারে বড় কোনো কোম্পানি, বাণিজ্য সংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন, নাগরিক অধিকার সংগঠন, এমনকি বিদেশি সরকারও। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলোতে এটি বড় শিল্পে পরিণত হয়েছে।

লবিং ফার্ম কীভাবে কাজ করে

প্রথমত, তারা আইন প্রণয়ন ও নীতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। উদাহরণ হিসেবে কোনো বহুজাতিক কোম্পানি যদি গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য কর ছাড় চায়, তবে তারা লবিস্টের শরণাপন্ন হয়। লবিস্টেরা বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনপ্রণেতাদের কাছে সেই প্রস্তাব পেশ করেন। অনেক সময় আইন প্রণয়নের খসড়া বা সংশোধনী তৈরিতেও তাদের ভূমিকা থাকে।

দ্বিতীয়ত, তারা নীতিনির্ধারকদের তথ্য ও গবেষণা সরবরাহ করে থাকে। ধরা যাক, মার্কিন কংগ্রেসে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে আলোচনা চলছে। এ ক্ষেত্রে লবিং ফার্ম সংশ্লিষ্ট গবেষণা, পরিসংখ্যান এবং বিদেশি অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করতে পারে। এতে নীতিনির্ধারকেরা আরও পরিপূর্ণ ধারণা পান।

তৃতীয়ত, লবিং কেবল রাজনীতিবিদদের কক্ষে সীমাবদ্ধ নয়। এর দুটি ধারা আছে—ইনসাইড লবিং ও আউটসাইড বা গ্রাসরুটস লবিং। ইনসাইড লবিং মানে সরাসরি বৈঠক, ফোনকল বা ই-মেইলের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করা। অন্যদিকে আউটসাইড লবিং হলো জনমত তৈরি করা—যেমন সংবাদপত্রে প্রচার চালানো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্যাম্পেইন করা বা সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। এতে সরকারের ওপর চাপ বাড়ে।

চতুর্থত, লবিং ফার্মগুলো আইন পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনার কাজও করে। নতুন কোনো বিল আসছে, যা শিল্প খাতের কোনো ক্ষতি করতে পারে—এমন খবর জানলেই লবিং ফার্ম ক্লায়েন্টকে সতর্ক করে এবং কীভাবে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার পরামর্শ দেয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস পাঠ করলেই বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে লবিংয়ের বিষয়টি যতটা আলোচিত অন্যান্য দেশে ততটা নয়। যুক্তরাষ্ট্রে লবিং অনেক সমালোচিত হলেও এর বৈধতা রয়েছে। মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতেই বলা হয়েছে নাগরিকেরা সরকারের কাছে অভিযোগ জানাতে ও নিজেদের দাবি উপস্থাপন করতে পারবেন। এই সাংবিধানিক অধিকার থেকেই লবিংয়ের ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্টদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে লবিং ডিসক্লোজার অ্যাক্ট-১৯৯৫। এই আইনে বলা হয়েছে, যিনি পেশাদার লবিস্ট, তাঁকে নিবন্ধন করতে হবে এবং প্রতি তিন মাসে তাঁর খরচ, কাজের ক্ষেত্র ও ক্লায়েন্টের নাম প্রকাশ করতে হবে। পরে অনেস্ট লিডারশিপ অ্যান্ড ওপেন গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট-২০০৭ এ আরও কড়া নিয়ম চালু করা হয়। এতে স্বচ্ছতা বেড়েছে এবং জনসাধারণ জানতে পারছে কোন কোম্পানি বা সংগঠন কোন নীতি প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

লবিংয়ের ইতিবাচক দিক

১. কণ্ঠস্বর তুলে ধরা: সাধারণ মানুষ সরাসরি আইনপ্রণেতাদের কাছে যেতে পারে না। কিন্তু তাদের সংগঠন বা ইউনিয়ন লবিং ফার্মের মাধ্যমে দাবি জানাতে পারে।

২. তথ্য সরবরাহ করা: রাষ্ট্রীয় যেকোনো নীতি, তা কৃষি বা প্রযুক্তি যেটাই হোক—এসব জটিল ক্ষেত্রের সঠিক তথ্য দিয়ে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করে তারা।

৩. বহুমুখী স্বার্থের প্রতিফলন: লবিং গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতামত নীতি প্রণয়নে প্রতিফলিত হয়, যা গণতান্ত্রিক ভারসাম্য তৈরি করে।

লবিং বৈধ, তবে সমালোচনাও কম নয়। অনেকেই বলেন, অর্থশক্তি যার হাতে বেশি, তার লবিং প্রভাবও তত বেশি। এতে বড় করপোরেশনের কণ্ঠস্বর নীতিনির্ধারণে প্রাধান্য পায়, অথচ সাধারণ মানুষের সমস্যা পেছনে পড়ে যায়। আবার কখনো কখনো লবিংকে ‘বৈধ দুর্নীতি’ বলা হয়, কারণ এটি টাকার বিনিময়ে নীতি প্রভাবিত করে।

এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের তরফ থেকে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য লবিং ফার্ম নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টিকে। যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট’ অনুযায়ী জমা দেওয়া নথিতে দেখা গেছে, মিয়ানমারের জান্তা সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ও ওয়াশিংটনভিত্তিক ডিসিআই গ্রুপ নামের এই মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি জান্তার জন্য ওয়াশিংটনে ‘জনসংযোগ কার্যক্রম’ পরিচালনা করবে এবং বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের চেষ্টা করবে।

এ ছাড়া এআইপিএসি বা আইপ্যাক অর্থাৎ আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি নামের দ্বিদলীয় ইসরায়েল-পন্থী লবি গ্রুপটি সবার চেয়ে ব্যতিক্রম। তারা মার্কিন সরকারের আইনসভা ও নির্বাহী শাখায় ইসরায়েল-পন্থী নীতিগুলোর পক্ষে সমর্থন আদায় করে। মধ্যপ্রাচ্যের নীতিকে প্রভাবিত করতে এআইপিএসি লবিং কার্যক্রম এবং বিভিন্ন থিংক ট্যাংকে অর্থায়ন করে। দীর্ঘদিন ধরেই তারা এই কাজ করছে। কিন্তু তারা নিবন্ধিত নয়। ফলে আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়তে হয় না।

লবিং ফার্মের সমর্থকদের যুক্তি হলো, লবিং না থাকলে নীতিনির্ধারকেরা প্রয়োজনীয় তথ্যই পেতেন না। তাঁরা বলেন, আইন মেনে এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হলে লবিং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, দুর্বল নয়।

যাই হোক, লবিং ফার্ম মূলত সরকারের নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার পেশাদার প্রতিষ্ঠান। তারা সরাসরি বৈঠক করে, গবেষণা উপস্থাপন করে, গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার কৌশল প্রণয়ন করে এবং ক্লায়েন্টদের স্বার্থ রক্ষায় সব ধরনের কৌশল ব্যবহার করে। সমালোচনা থাকলেও লবিং আজকের বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যা নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে প্রতিদিন।

আরও খবর পড়ুন:

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে লবিং ফার্ম নিয়োগ দিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্টের খবরে বলা হয়েছে, চলতি আগস্টের শুরুতে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাস একটি লবিং ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করেছে। তিন মাসের এই চুক্তিতে ভারতকে প্রতি মাসে ৭৫ হাজার ডলার করে ফি দিতে হবে। মারকিউরি পাবলিক অ্যাফেয়ার্স নামের এই লবিং ফার্মে এক সময় কো-চেয়ার ছিলেন সুজি ওয়াইলস। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিফ অব স্টাফ।

গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রভাবশালী মার্কিন লবিং প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয় মিয়ানমারের জান্তা সরকার। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ফি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বা ৩৬৫ কোটি টাকা। চুক্তির মেয়াদ মিয়ানমারে আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের আগপর্যন্ত।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন ও নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া বেশ জটিল। এখানে ব্যবসায়িক স্বার্থ, নাগরিক অধিকার, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও কিংবা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—সবই জড়িত। এসব ক্ষেত্রে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করতে অপর পক্ষের হয়ে যে পেশাদার সংস্থাগুলো কাজ করে, সেগুলোই হলো লবিং ফার্ম।

সহজভাবে বললে, লবিং ফার্ম এমন প্রতিষ্ঠান, যাদের কাজই হলো মক্কেলের হয়ে তদবির করা। তারা ক্লায়েন্টদের পক্ষে সরকার, সংসদ সদস্য বা নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে প্রভাবিত করে। এই ক্লায়েন্টরা হতে পারে বড় কোনো কোম্পানি, বাণিজ্য সংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন, নাগরিক অধিকার সংগঠন, এমনকি বিদেশি সরকারও। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলোতে এটি বড় শিল্পে পরিণত হয়েছে।

লবিং ফার্ম কীভাবে কাজ করে

প্রথমত, তারা আইন প্রণয়ন ও নীতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। উদাহরণ হিসেবে কোনো বহুজাতিক কোম্পানি যদি গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য কর ছাড় চায়, তবে তারা লবিস্টের শরণাপন্ন হয়। লবিস্টেরা বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনপ্রণেতাদের কাছে সেই প্রস্তাব পেশ করেন। অনেক সময় আইন প্রণয়নের খসড়া বা সংশোধনী তৈরিতেও তাদের ভূমিকা থাকে।

দ্বিতীয়ত, তারা নীতিনির্ধারকদের তথ্য ও গবেষণা সরবরাহ করে থাকে। ধরা যাক, মার্কিন কংগ্রেসে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে আলোচনা চলছে। এ ক্ষেত্রে লবিং ফার্ম সংশ্লিষ্ট গবেষণা, পরিসংখ্যান এবং বিদেশি অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করতে পারে। এতে নীতিনির্ধারকেরা আরও পরিপূর্ণ ধারণা পান।

তৃতীয়ত, লবিং কেবল রাজনীতিবিদদের কক্ষে সীমাবদ্ধ নয়। এর দুটি ধারা আছে—ইনসাইড লবিং ও আউটসাইড বা গ্রাসরুটস লবিং। ইনসাইড লবিং মানে সরাসরি বৈঠক, ফোনকল বা ই-মেইলের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করা। অন্যদিকে আউটসাইড লবিং হলো জনমত তৈরি করা—যেমন সংবাদপত্রে প্রচার চালানো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্যাম্পেইন করা বা সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। এতে সরকারের ওপর চাপ বাড়ে।

চতুর্থত, লবিং ফার্মগুলো আইন পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনার কাজও করে। নতুন কোনো বিল আসছে, যা শিল্প খাতের কোনো ক্ষতি করতে পারে—এমন খবর জানলেই লবিং ফার্ম ক্লায়েন্টকে সতর্ক করে এবং কীভাবে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার পরামর্শ দেয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস পাঠ করলেই বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে লবিংয়ের বিষয়টি যতটা আলোচিত অন্যান্য দেশে ততটা নয়। যুক্তরাষ্ট্রে লবিং অনেক সমালোচিত হলেও এর বৈধতা রয়েছে। মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতেই বলা হয়েছে নাগরিকেরা সরকারের কাছে অভিযোগ জানাতে ও নিজেদের দাবি উপস্থাপন করতে পারবেন। এই সাংবিধানিক অধিকার থেকেই লবিংয়ের ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্টদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে লবিং ডিসক্লোজার অ্যাক্ট-১৯৯৫। এই আইনে বলা হয়েছে, যিনি পেশাদার লবিস্ট, তাঁকে নিবন্ধন করতে হবে এবং প্রতি তিন মাসে তাঁর খরচ, কাজের ক্ষেত্র ও ক্লায়েন্টের নাম প্রকাশ করতে হবে। পরে অনেস্ট লিডারশিপ অ্যান্ড ওপেন গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট-২০০৭ এ আরও কড়া নিয়ম চালু করা হয়। এতে স্বচ্ছতা বেড়েছে এবং জনসাধারণ জানতে পারছে কোন কোম্পানি বা সংগঠন কোন নীতি প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

লবিংয়ের ইতিবাচক দিক

১. কণ্ঠস্বর তুলে ধরা: সাধারণ মানুষ সরাসরি আইনপ্রণেতাদের কাছে যেতে পারে না। কিন্তু তাদের সংগঠন বা ইউনিয়ন লবিং ফার্মের মাধ্যমে দাবি জানাতে পারে।

২. তথ্য সরবরাহ করা: রাষ্ট্রীয় যেকোনো নীতি, তা কৃষি বা প্রযুক্তি যেটাই হোক—এসব জটিল ক্ষেত্রের সঠিক তথ্য দিয়ে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করে তারা।

৩. বহুমুখী স্বার্থের প্রতিফলন: লবিং গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতামত নীতি প্রণয়নে প্রতিফলিত হয়, যা গণতান্ত্রিক ভারসাম্য তৈরি করে।

লবিং বৈধ, তবে সমালোচনাও কম নয়। অনেকেই বলেন, অর্থশক্তি যার হাতে বেশি, তার লবিং প্রভাবও তত বেশি। এতে বড় করপোরেশনের কণ্ঠস্বর নীতিনির্ধারণে প্রাধান্য পায়, অথচ সাধারণ মানুষের সমস্যা পেছনে পড়ে যায়। আবার কখনো কখনো লবিংকে ‘বৈধ দুর্নীতি’ বলা হয়, কারণ এটি টাকার বিনিময়ে নীতি প্রভাবিত করে।

এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের তরফ থেকে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য লবিং ফার্ম নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টিকে। যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট’ অনুযায়ী জমা দেওয়া নথিতে দেখা গেছে, মিয়ানমারের জান্তা সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ও ওয়াশিংটনভিত্তিক ডিসিআই গ্রুপ নামের এই মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি জান্তার জন্য ওয়াশিংটনে ‘জনসংযোগ কার্যক্রম’ পরিচালনা করবে এবং বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের চেষ্টা করবে।

এ ছাড়া এআইপিএসি বা আইপ্যাক অর্থাৎ আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি নামের দ্বিদলীয় ইসরায়েল-পন্থী লবি গ্রুপটি সবার চেয়ে ব্যতিক্রম। তারা মার্কিন সরকারের আইনসভা ও নির্বাহী শাখায় ইসরায়েল-পন্থী নীতিগুলোর পক্ষে সমর্থন আদায় করে। মধ্যপ্রাচ্যের নীতিকে প্রভাবিত করতে এআইপিএসি লবিং কার্যক্রম এবং বিভিন্ন থিংক ট্যাংকে অর্থায়ন করে। দীর্ঘদিন ধরেই তারা এই কাজ করছে। কিন্তু তারা নিবন্ধিত নয়। ফলে আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়তে হয় না।

লবিং ফার্মের সমর্থকদের যুক্তি হলো, লবিং না থাকলে নীতিনির্ধারকেরা প্রয়োজনীয় তথ্যই পেতেন না। তাঁরা বলেন, আইন মেনে এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হলে লবিং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, দুর্বল নয়।

যাই হোক, লবিং ফার্ম মূলত সরকারের নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার পেশাদার প্রতিষ্ঠান। তারা সরাসরি বৈঠক করে, গবেষণা উপস্থাপন করে, গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার কৌশল প্রণয়ন করে এবং ক্লায়েন্টদের স্বার্থ রক্ষায় সব ধরনের কৌশল ব্যবহার করে। সমালোচনা থাকলেও লবিং আজকের বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যা নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে প্রতিদিন।

আরও খবর পড়ুন:

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

২ দিন আগে

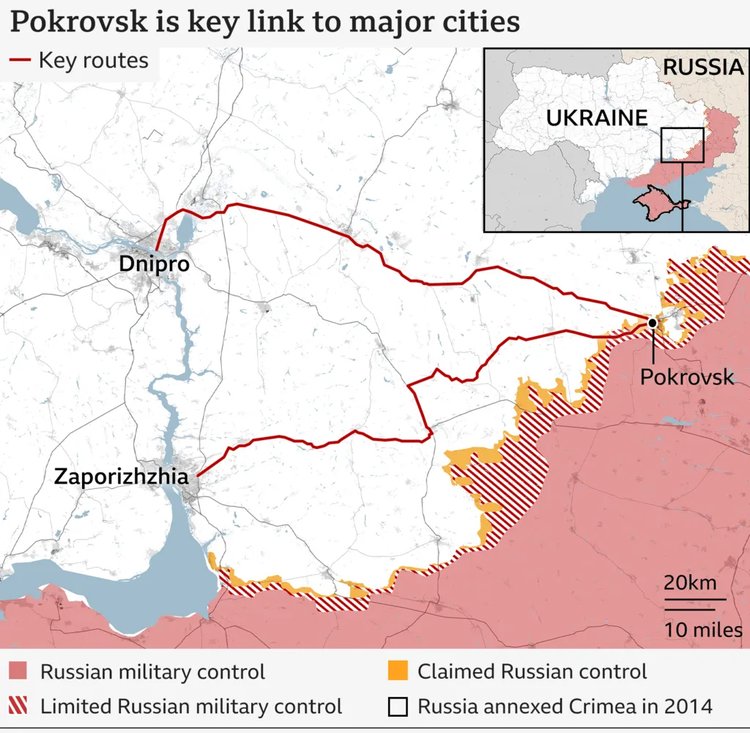

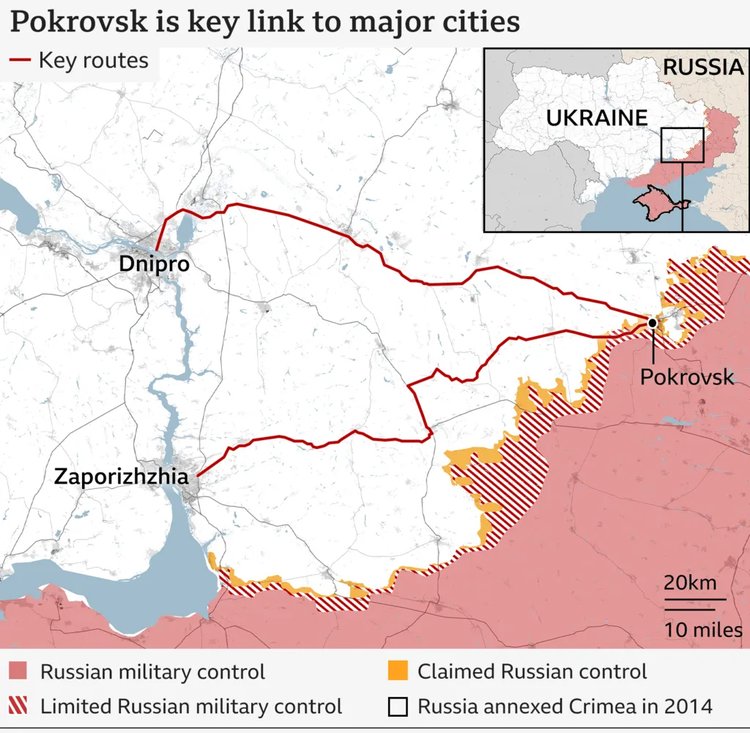

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

৩ দিন আগে

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কী কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

৪ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

দারফুরে এল-ফাশের শহর আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) দখলে যাওয়ার বিষয়টিকে মিসর শুধু সুদানের গৃহযুদ্ধের আরেকটি লড়াই হিসেবে দেখেনি; দেশটি তাদের নিজ নিরাপত্তার সীমানায় ফাটল ধরার আশঙ্কা হিসেবে দেখেছে। এল-ফাশেরে আরএসএফের স্থানীয় মানুষদের ওপর নির্যাতনকে কায়রো দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরক্ষার প্রথম সারির ওপর আঘাত হিসেবে ভাবছে।

উত্তর দারফুরের রাজধানী এল-ফাশেরের পতন স্থানীয় ভূরাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। মিসর বরাবরই এই যুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে। ২০২৩ সালের এপ্রিলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সুদানের সেনাবাহিনীর (এসএএফ) সঙ্গে মিসরের সামরিক সম্পর্ক রয়েছে। যুদ্ধের পুরো সময়ে কায়রো এই বাহিনীকে সহায়তা করেছে।

কিন্তু এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয়, তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র নতুন করে আঁকছে। সামরিক সমন্বয়ের পাশাপাশি কূটনীতিক তৎপরতা বাড়িয়ে তারা যুদ্ধের প্রভাব ঠেকাতে চাইছে।

অন্যদিকে আরএসএফের উন্নত অস্ত্র ও প্রযুক্তির কাছে এল-ফাশেরে হেরে যাওয়া এসএএফ ও তাদের যৌথ মিত্রবাহিনী এখন নতুন সহায়তার খোঁজে আছে। সুদানি কূটনীতিকেরা মিডল ইস্ট আইকে (এমইই) জানিয়েছেন, এসব অস্ত্র এসেছে মিসরের ঘনিষ্ঠ মিত্র সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে।

সুদানি বিশ্লেষক ও কনফ্লুয়েন্স অ্যাডভাইজরি থিংকট্যাংকের পরিচালক খোলুদ খায়ের বলেন, ‘এল-ফাশের পতনের পর এসএএফ এখন মিসর ও তুরস্কের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়ার আশা করছে। বিশেষ করে মিসরের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত আছে দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তার সঙ্গে। তারা আরএসএফের সীমান্তবর্তী অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন।’

এই প্রেক্ষাপটে মিসর চুপিসারে সুদান ও লিবিয়া সীমান্তে অবস্থান শক্তিশালী করছে। বিপদকে নিজ দোরগোড়ায় না পৌঁছাতে তারা সুদানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে, যাতে হুমকিটা আগেভাগেই ঠেকানো যায়। মিসরের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, ‘মিসর ও সুদানের সেনাবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা চলছে। আরএসএফ ও সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি যৌথ কমান্ড ফোর্স গঠনের কাজ এগোচ্ছে।’

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে মিসরের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ ফাতিহি ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সফর করেছেন। একটি সৌদি আরবে, আরেকটি পোর্ট সুদান, যা বর্তমানে সুদান সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সৌদি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এসএএফকেই সমর্থন দেয় বলে ধারণা করা হয়। রিয়াদে ফাতিহি মিসর-সৌদি সামরিক সহযোগিতা কমিটির যৌথ সভা পরিচালনা করেন। এরপর পোর্ট সুদানে গিয়ে তিনি সুদানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় যৌথ অভিযান পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

একই মিসরীয় সূত্র জানিয়েছে, এই সফরের ফলে উত্তর করদোফানে একটি যৌথ অপারেশন রুম ও নতুন আগাম সতর্কীকরণ রাডার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ খুলেছে। এর আগে আরএসএফ এল-ফাশের দখলের সময় উত্তর করদোফানের বারা শহরটিও দখলে নেয়। এই অঞ্চল তেলসমৃদ্ধ। তবে বারা রাজধানী খার্তুম ও এর টুইন সিটি ওমদুরমান থেকে মাত্র চার ঘণ্টার দূরত্বে। আরএসএফ যুদ্ধের শুরুতে রাজধানী অঞ্চল দখল করলেও এ বছরের মার্চে এসএএফের কাছে খার্তুমের নিয়ন্ত্রণ হারায়। বাহিনীটি এখন ওমদুরমানের দিকে আবার হামলার পরিকল্পনা করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

খোলুদ খায়ের বলেন, ‘আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরএসএফ যদি ওমদুরমানে হামলা চালায়, তা হলে মিসরের সরাসরি হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে। কারণ (সুদানের) রাজধানী সব সময়ই মিসরের কাছে রেড লাইন হিসেবে বিবেচিত।’ মিসরের ওই সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘করদোফানের যৌথ অপারেশন রুমের মাধ্যমে মিসর সুদানি সেনাবাহিনীকে আরএসএফ দখলকৃত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারবে। দারফুরের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও মিসরের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

মাঠপর্যায়ে মিসর এখন সুদান ও লিবিয়া সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেছে। আকাশে টহল দিচ্ছে যুদ্ধবিমান। এক সূত্র বলেছে, ‘মিসরীয় বিমানবাহিনী সুদানের আরএসএফ-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢোকে না। কারণ, আরএসএফের কাছে ভ্রাম্যমাণ আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে। মিসরের বিমান টহল শুধু নিজেদের আকাশসীমায় নজরদারি চালায়, সুদানের আকাশসীমায় প্রবেশ করে না।’

অন্য এক সরকারি সূত্র মিডল ইস্ট আইকে বলেছে, ‘মিসর সুদানের সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের বাহিনীকে সহায়তা দিচ্ছে। তাদের যুদ্ধকৌশল, অস্ত্র, আর সৈন্যদের অবস্থান সমন্বয়ে সাহায্য করছে, যেন আরএসএফের অগ্রগতি ঠেকানো যায়।’ তবে সেই সূত্র সতর্ক করে বলেছে, ‘আরএসএফের নড়াচড়ায় দেরিতে প্রতিক্রিয়া জানালে বা কোনো ভুল হলে, মিসরের সীমান্ত নিরাপত্তা হুমকিতে পড়বে।’

মিসরের জন্য এল-ফাশেরের পতন শুধু সুদানের সেনাবাহিনীর পরাজয় নয়, বরং পুরো অঞ্চলের ভঙ্গুর স্থিতিশীলতার এক ভয়াবহ সংকেত। এল-ফাশের ছিল দারফুরের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সংযোগস্থল। শহরটি হারানোর পর পশ্চিম দারফুর কার্যত দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যা আবারও সুদান ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে।

আরএসএফ এখন সুদানের ত্রিভুজ অঞ্চল ও এল-ফাশেরের দখল নিয়ে লিবিয়া ও চাদের দিকে যাওয়া বাণিজ্য ও চোরাচালান পথের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে এই রুট দিয়েই সুদানের সোনা পাচার হয়ে মিসরে গেছে। মিসর এখন চায় না যে এসব রুট কোনো অনিয়ন্ত্রিত শক্তির হাতে চলে যাক।

কায়রোভিত্তিক এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, ‘আরএসএফের শক্তি যত বাড়ছে, ততই এমন এক শূন্যতা তৈরি হচ্ছে, যেখানে অরাষ্ট্রীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মিসরের জন্য এটা কেবল সুদানের প্রতি সংহতির বিষয় নয়, বরং নিজের দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষার লড়াই।’

আরএসএফের উত্থান ও এল-ফাশেরে তাদের নৃশংসতা আমিরাতের ভূমিকাকে আবার আলোচনায় এনেছে। আমিরাত অস্বীকার করলেও মিডল ইস্ট আইয়ের স্যাটেলাইট চিত্র, ফ্লাইট ও জাহাজ চলাচলের তথ্য, ভিডিও প্রমাণ, অস্ত্রের সিরিয়াল নম্বর এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন সূত্রের তথ্যে প্রমাণ মেলে—যুদ্ধের পুরো সময়জুড়েই আরএসএফকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

আমিরাত এই সরবরাহে ব্যবহার করেছে সোমালিয়ার পুন্টল্যান্ড অঞ্চলের বোসাসো বন্দর, লিবিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে জেনারেল খলিফা হাফতারের নিয়ন্ত্রিত ঘাঁটি, চাদ, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও উগান্ডার বিমানঘাঁটি। এসব রুট হয়ে তারা সরবরাহ পাঠিয়েছে সুদানের দুই ঘাঁটিতে—দারফুরের নিয়ালা ও এল-ফাশের থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরের আল-মালহায়।

এক দশক আগে ইয়েমেনে আমিরাতের নেতৃত্বাধীন জোটে প্রায় ৪০ হাজার যোদ্ধা পাঠিয়েছিল আরএসএফ। আরএসএফ প্রধান মোহাম্মদ হামদান দাগালোর—যিনি হেমেদতি নামেও পরিচিত—সঙ্গে আমিরাতের আর্থিক সম্পর্ক তাঁকে প্রায় ৭০০ কোটি ডলারের সম্পদের মালিক করেছে। এই আর্থিক সম্পর্ক মূলত সোনা ও কৃষিজমি ঘিরে।

যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকেই দারফুরে গণহত্যার অভিযোগে আরএসএফের নেতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। অন্যদিকে মিসরের দুর্বল অর্থনীতি আমিরাতের ‘অবিশ্বাস্য নগদ টাকার’ ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই মিসর এখন কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে সীমান্তে ক্রমেই সামরিক পদক্ষেপ বাড়াচ্ছে।

এদিকে সুদান ইস্যুতে সরাসরি সহযোগিতা শুরু করেছে মিসর ও তুরস্কের সেনাবাহিনী। দুই আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এমন সমন্বয় খুবই বিরল ঘটনা। এক উচ্চপদস্থ মিসরীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই সমন্বয়ের মূল লক্ষ্য হলো সুদানের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করা, যাতে তারা আরএসএফের দখলকৃত এলাকাগুলো পুনর্দখল করতে পারে এবং দারফুর অঞ্চল স্থিতিশীল রাখতে পারে।

তিনি বলেন, ‘এল-ফাশের ও আশপাশ এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য এক সামরিক অভিযান নিয়ে প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি আরএসএফ ইউনিটগুলোর কাছে যেন কোনো বিদেশি বিমান সহায়তা না পৌঁছায়, সে জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

তুরস্কের একটি সূত্র জানিয়েছে, সুদানের সেনাবাহিনীকে আরও সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে তুরস্ক। সূত্রটি বলেছে, ‘আমরা আগে থেকেই আরও সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু এল-ফাশেরে সংঘটিত গণহত্যা আমাদের সেই সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করেছে।’

গত বছর থেকেই তুরস্ক সুদানের সেনাবাহিনীকে ড্রোন, আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ও কমান্ড সেন্টার সরবরাহ করছে। ওই সূত্র জানিয়েছে, এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে। এমনকি তুর্কি ড্রোনচালকেরাও বর্তমানে সুদানের ভেতরে কাজ করছে। তুর্কি সূত্র আরও জানায়, আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সরবরাহের সক্ষমতা এখনো তুরস্কের সীমিত। কারণ, এমন সরঞ্জামের সংখ্যা দেশটিতে কম।

মিসরীয় ও সুদানি সূত্রের তথ্যের সঙ্গে মিল রেখে তুর্কি সূত্রগুলোও বলছে, যুদ্ধের শুরু থেকেই মিসর গোপনে সুদানের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করে আসছে। তাদের একজন বলেন, ‘এখন মিসর প্রকাশ্যে সহায়তা দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে, কারণ আরএসএফ ওয়াশিংটনে কূটনৈতিক আলোচনাগুলো ভন্ডুল করেছে।’

ওয়াশিংটনে দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে সুদানি পক্ষগুলো আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে একই সময়ে এল-ফাশেরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে আরএসএফ। আলোচনায় আরএসএফের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিয়েছেন আলগনি দাগালো। তাঁর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তিনি দেশটির মাটিতে ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে অবস্থান করছেন। তিনি আরএসএফ প্রধান হেমেদতির ভাই।

বিশ্লেষক খোলুদ খায়ের বলেন, ‘এখন প্রায় নিশ্চিত যে সুদানের সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা মিসরের জন্য বিব্রতকর। কারণ, ট্রাম্প আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমেরিকান পরিকল্পনায় সুদানের সেনাবাহিনীকে রাজি করাতে। এখন মিসরকে তার আগের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা থেকে সরে এসে সুদানের যুদ্ধে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে।’

আরএসএফ-নিয়ন্ত্রিত দারফুর ও সুদানের আরও কিছু অংশ বের হয়ে নতুন দেশ গড়া ঠেকাতে মিসর ও সুদানের সেনাবাহিনী উত্তর করদোফানের এল-ওবেইদে আরেকটি যৌথ কমান্ড সেন্টার গঠন করছে। এর লক্ষ্য হলো আরএসএফের অগ্রযাত্রা থামানো ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো পুনর্দখল করা। মিসরীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেন, ‘এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো যাবে সেসব এলাকায়, যেগুলো সম্প্রতি আরএসএফের দখলে গেছে। এতে পুরো অঞ্চল আরও স্থিতিশীল হবে।’

মিডল ইস্ট আই থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

দারফুরে এল-ফাশের শহর আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) দখলে যাওয়ার বিষয়টিকে মিসর শুধু সুদানের গৃহযুদ্ধের আরেকটি লড়াই হিসেবে দেখেনি; দেশটি তাদের নিজ নিরাপত্তার সীমানায় ফাটল ধরার আশঙ্কা হিসেবে দেখেছে। এল-ফাশেরে আরএসএফের স্থানীয় মানুষদের ওপর নির্যাতনকে কায়রো দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরক্ষার প্রথম সারির ওপর আঘাত হিসেবে ভাবছে।

উত্তর দারফুরের রাজধানী এল-ফাশেরের পতন স্থানীয় ভূরাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। মিসর বরাবরই এই যুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে। ২০২৩ সালের এপ্রিলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সুদানের সেনাবাহিনীর (এসএএফ) সঙ্গে মিসরের সামরিক সম্পর্ক রয়েছে। যুদ্ধের পুরো সময়ে কায়রো এই বাহিনীকে সহায়তা করেছে।

কিন্তু এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয়, তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র নতুন করে আঁকছে। সামরিক সমন্বয়ের পাশাপাশি কূটনীতিক তৎপরতা বাড়িয়ে তারা যুদ্ধের প্রভাব ঠেকাতে চাইছে।

অন্যদিকে আরএসএফের উন্নত অস্ত্র ও প্রযুক্তির কাছে এল-ফাশেরে হেরে যাওয়া এসএএফ ও তাদের যৌথ মিত্রবাহিনী এখন নতুন সহায়তার খোঁজে আছে। সুদানি কূটনীতিকেরা মিডল ইস্ট আইকে (এমইই) জানিয়েছেন, এসব অস্ত্র এসেছে মিসরের ঘনিষ্ঠ মিত্র সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে।

সুদানি বিশ্লেষক ও কনফ্লুয়েন্স অ্যাডভাইজরি থিংকট্যাংকের পরিচালক খোলুদ খায়ের বলেন, ‘এল-ফাশের পতনের পর এসএএফ এখন মিসর ও তুরস্কের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়ার আশা করছে। বিশেষ করে মিসরের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত আছে দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তার সঙ্গে। তারা আরএসএফের সীমান্তবর্তী অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন।’

এই প্রেক্ষাপটে মিসর চুপিসারে সুদান ও লিবিয়া সীমান্তে অবস্থান শক্তিশালী করছে। বিপদকে নিজ দোরগোড়ায় না পৌঁছাতে তারা সুদানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে, যাতে হুমকিটা আগেভাগেই ঠেকানো যায়। মিসরের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, ‘মিসর ও সুদানের সেনাবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা চলছে। আরএসএফ ও সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি যৌথ কমান্ড ফোর্স গঠনের কাজ এগোচ্ছে।’

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে মিসরের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ ফাতিহি ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সফর করেছেন। একটি সৌদি আরবে, আরেকটি পোর্ট সুদান, যা বর্তমানে সুদান সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সৌদি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এসএএফকেই সমর্থন দেয় বলে ধারণা করা হয়। রিয়াদে ফাতিহি মিসর-সৌদি সামরিক সহযোগিতা কমিটির যৌথ সভা পরিচালনা করেন। এরপর পোর্ট সুদানে গিয়ে তিনি সুদানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় যৌথ অভিযান পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

একই মিসরীয় সূত্র জানিয়েছে, এই সফরের ফলে উত্তর করদোফানে একটি যৌথ অপারেশন রুম ও নতুন আগাম সতর্কীকরণ রাডার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ খুলেছে। এর আগে আরএসএফ এল-ফাশের দখলের সময় উত্তর করদোফানের বারা শহরটিও দখলে নেয়। এই অঞ্চল তেলসমৃদ্ধ। তবে বারা রাজধানী খার্তুম ও এর টুইন সিটি ওমদুরমান থেকে মাত্র চার ঘণ্টার দূরত্বে। আরএসএফ যুদ্ধের শুরুতে রাজধানী অঞ্চল দখল করলেও এ বছরের মার্চে এসএএফের কাছে খার্তুমের নিয়ন্ত্রণ হারায়। বাহিনীটি এখন ওমদুরমানের দিকে আবার হামলার পরিকল্পনা করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

খোলুদ খায়ের বলেন, ‘আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরএসএফ যদি ওমদুরমানে হামলা চালায়, তা হলে মিসরের সরাসরি হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে। কারণ (সুদানের) রাজধানী সব সময়ই মিসরের কাছে রেড লাইন হিসেবে বিবেচিত।’ মিসরের ওই সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘করদোফানের যৌথ অপারেশন রুমের মাধ্যমে মিসর সুদানি সেনাবাহিনীকে আরএসএফ দখলকৃত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারবে। দারফুরের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও মিসরের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

মাঠপর্যায়ে মিসর এখন সুদান ও লিবিয়া সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেছে। আকাশে টহল দিচ্ছে যুদ্ধবিমান। এক সূত্র বলেছে, ‘মিসরীয় বিমানবাহিনী সুদানের আরএসএফ-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢোকে না। কারণ, আরএসএফের কাছে ভ্রাম্যমাণ আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে। মিসরের বিমান টহল শুধু নিজেদের আকাশসীমায় নজরদারি চালায়, সুদানের আকাশসীমায় প্রবেশ করে না।’

অন্য এক সরকারি সূত্র মিডল ইস্ট আইকে বলেছে, ‘মিসর সুদানের সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের বাহিনীকে সহায়তা দিচ্ছে। তাদের যুদ্ধকৌশল, অস্ত্র, আর সৈন্যদের অবস্থান সমন্বয়ে সাহায্য করছে, যেন আরএসএফের অগ্রগতি ঠেকানো যায়।’ তবে সেই সূত্র সতর্ক করে বলেছে, ‘আরএসএফের নড়াচড়ায় দেরিতে প্রতিক্রিয়া জানালে বা কোনো ভুল হলে, মিসরের সীমান্ত নিরাপত্তা হুমকিতে পড়বে।’

মিসরের জন্য এল-ফাশেরের পতন শুধু সুদানের সেনাবাহিনীর পরাজয় নয়, বরং পুরো অঞ্চলের ভঙ্গুর স্থিতিশীলতার এক ভয়াবহ সংকেত। এল-ফাশের ছিল দারফুরের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সংযোগস্থল। শহরটি হারানোর পর পশ্চিম দারফুর কার্যত দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যা আবারও সুদান ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে।

আরএসএফ এখন সুদানের ত্রিভুজ অঞ্চল ও এল-ফাশেরের দখল নিয়ে লিবিয়া ও চাদের দিকে যাওয়া বাণিজ্য ও চোরাচালান পথের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে এই রুট দিয়েই সুদানের সোনা পাচার হয়ে মিসরে গেছে। মিসর এখন চায় না যে এসব রুট কোনো অনিয়ন্ত্রিত শক্তির হাতে চলে যাক।

কায়রোভিত্তিক এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, ‘আরএসএফের শক্তি যত বাড়ছে, ততই এমন এক শূন্যতা তৈরি হচ্ছে, যেখানে অরাষ্ট্রীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মিসরের জন্য এটা কেবল সুদানের প্রতি সংহতির বিষয় নয়, বরং নিজের দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষার লড়াই।’

আরএসএফের উত্থান ও এল-ফাশেরে তাদের নৃশংসতা আমিরাতের ভূমিকাকে আবার আলোচনায় এনেছে। আমিরাত অস্বীকার করলেও মিডল ইস্ট আইয়ের স্যাটেলাইট চিত্র, ফ্লাইট ও জাহাজ চলাচলের তথ্য, ভিডিও প্রমাণ, অস্ত্রের সিরিয়াল নম্বর এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন সূত্রের তথ্যে প্রমাণ মেলে—যুদ্ধের পুরো সময়জুড়েই আরএসএফকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

আমিরাত এই সরবরাহে ব্যবহার করেছে সোমালিয়ার পুন্টল্যান্ড অঞ্চলের বোসাসো বন্দর, লিবিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে জেনারেল খলিফা হাফতারের নিয়ন্ত্রিত ঘাঁটি, চাদ, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও উগান্ডার বিমানঘাঁটি। এসব রুট হয়ে তারা সরবরাহ পাঠিয়েছে সুদানের দুই ঘাঁটিতে—দারফুরের নিয়ালা ও এল-ফাশের থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরের আল-মালহায়।

এক দশক আগে ইয়েমেনে আমিরাতের নেতৃত্বাধীন জোটে প্রায় ৪০ হাজার যোদ্ধা পাঠিয়েছিল আরএসএফ। আরএসএফ প্রধান মোহাম্মদ হামদান দাগালোর—যিনি হেমেদতি নামেও পরিচিত—সঙ্গে আমিরাতের আর্থিক সম্পর্ক তাঁকে প্রায় ৭০০ কোটি ডলারের সম্পদের মালিক করেছে। এই আর্থিক সম্পর্ক মূলত সোনা ও কৃষিজমি ঘিরে।

যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকেই দারফুরে গণহত্যার অভিযোগে আরএসএফের নেতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। অন্যদিকে মিসরের দুর্বল অর্থনীতি আমিরাতের ‘অবিশ্বাস্য নগদ টাকার’ ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই মিসর এখন কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে সীমান্তে ক্রমেই সামরিক পদক্ষেপ বাড়াচ্ছে।

এদিকে সুদান ইস্যুতে সরাসরি সহযোগিতা শুরু করেছে মিসর ও তুরস্কের সেনাবাহিনী। দুই আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এমন সমন্বয় খুবই বিরল ঘটনা। এক উচ্চপদস্থ মিসরীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই সমন্বয়ের মূল লক্ষ্য হলো সুদানের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করা, যাতে তারা আরএসএফের দখলকৃত এলাকাগুলো পুনর্দখল করতে পারে এবং দারফুর অঞ্চল স্থিতিশীল রাখতে পারে।

তিনি বলেন, ‘এল-ফাশের ও আশপাশ এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য এক সামরিক অভিযান নিয়ে প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি আরএসএফ ইউনিটগুলোর কাছে যেন কোনো বিদেশি বিমান সহায়তা না পৌঁছায়, সে জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

তুরস্কের একটি সূত্র জানিয়েছে, সুদানের সেনাবাহিনীকে আরও সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে তুরস্ক। সূত্রটি বলেছে, ‘আমরা আগে থেকেই আরও সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু এল-ফাশেরে সংঘটিত গণহত্যা আমাদের সেই সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করেছে।’

গত বছর থেকেই তুরস্ক সুদানের সেনাবাহিনীকে ড্রোন, আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ও কমান্ড সেন্টার সরবরাহ করছে। ওই সূত্র জানিয়েছে, এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে। এমনকি তুর্কি ড্রোনচালকেরাও বর্তমানে সুদানের ভেতরে কাজ করছে। তুর্কি সূত্র আরও জানায়, আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সরবরাহের সক্ষমতা এখনো তুরস্কের সীমিত। কারণ, এমন সরঞ্জামের সংখ্যা দেশটিতে কম।

মিসরীয় ও সুদানি সূত্রের তথ্যের সঙ্গে মিল রেখে তুর্কি সূত্রগুলোও বলছে, যুদ্ধের শুরু থেকেই মিসর গোপনে সুদানের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করে আসছে। তাদের একজন বলেন, ‘এখন মিসর প্রকাশ্যে সহায়তা দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে, কারণ আরএসএফ ওয়াশিংটনে কূটনৈতিক আলোচনাগুলো ভন্ডুল করেছে।’

ওয়াশিংটনে দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে সুদানি পক্ষগুলো আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে একই সময়ে এল-ফাশেরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে আরএসএফ। আলোচনায় আরএসএফের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিয়েছেন আলগনি দাগালো। তাঁর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তিনি দেশটির মাটিতে ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে অবস্থান করছেন। তিনি আরএসএফ প্রধান হেমেদতির ভাই।

বিশ্লেষক খোলুদ খায়ের বলেন, ‘এখন প্রায় নিশ্চিত যে সুদানের সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা মিসরের জন্য বিব্রতকর। কারণ, ট্রাম্প আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমেরিকান পরিকল্পনায় সুদানের সেনাবাহিনীকে রাজি করাতে। এখন মিসরকে তার আগের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা থেকে সরে এসে সুদানের যুদ্ধে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে।’

আরএসএফ-নিয়ন্ত্রিত দারফুর ও সুদানের আরও কিছু অংশ বের হয়ে নতুন দেশ গড়া ঠেকাতে মিসর ও সুদানের সেনাবাহিনী উত্তর করদোফানের এল-ওবেইদে আরেকটি যৌথ কমান্ড সেন্টার গঠন করছে। এর লক্ষ্য হলো আরএসএফের অগ্রযাত্রা থামানো ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো পুনর্দখল করা। মিসরীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেন, ‘এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো যাবে সেসব এলাকায়, যেগুলো সম্প্রতি আরএসএফের দখলে গেছে। এতে পুরো অঞ্চল আরও স্থিতিশীল হবে।’

মিডল ইস্ট আই থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল...

২৫ আগস্ট ২০২৫

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

৩ দিন আগে

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কী কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

৪ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পোকরভস্ক জয়ের ঘোষণা দিতে পারেন, তাহলে ৩ বছর ১০ মাস ধরে চলা যুদ্ধে তিনি ইউক্রেনের শিল্পাঞ্চল দনবাস পুরোটা দখলের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবেন। দনবাস গঠিত দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক নাম দুটি অঞ্চল নিয়ে।

পোকরভস্ক কতটা বিপদে?

বিভিন্ন দাবি-পাল্টা দাবির ভিড়ে আসল পরিস্থিতি পরিষ্কার নয়। জানা গেছে, রাশিয়া সেখানে কয়েক হাজার সেনা মোতায়েন করেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে শত শত রুশ সেনা শহরে প্রবেশ করে ভবন ও সড়কের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে, ধীরে ধীরে ইউক্রেনীয় অবস্থানগুলোকে দুর্বল করছে।

বুধবার কিয়েভের জেনারেল স্টাফ জানিয়েছে, শহরের ভেতর বা আশপাশে ইউক্রেনীয় সেনারা ঘেরাও হয়নি। তারা এখনো ‘সক্রিয় প্রতিরোধ’ চালিয়ে যাচ্ছে এবং রুশ সেনাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। ইউক্রেনের একটি রেজিমেন্ট জানিয়েছে, তারা পোকরভস্কের সিটি কাউন্সিল ভবন পুনর্দখল করেছে এবং সেখানে ইউক্রেনের পতাকা উত্তোলন করেছে।

পোকরভস্ক নিয়ে ইউক্রেনের সরকারি অবস্থান হলো—তারা এখনো টিকে আছে। কিন্তু ইউক্রেনীয় গণমাধ্যম হ্রোমাদস্ক সেনাসূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় বাহিনী সংখ্যা ও শক্তিতে অনেক পিছিয়ে। এক হাজারের বেশি ইউক্রেনীয় সেনা ঘেরাওয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে।

রাশিয়া বলছে, তারা শহরের উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ইউক্রেনীয় সেনাদের ঘেরাও থেকে মুক্ত হওয়ার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, ইউক্রেনীয় ইউনিটগুলো এখন ‘কড়াই’—এর মতো ফাঁদে আটকে পড়েছে। তবে অনেক বিশ্লেষক বলেছেন, বাস্তবতা পুরোপুরি তেমন নয়।

ওপেন সোর্স গোয়েন্দা তথ্যের মানচিত্রগুলোতেও মতভেদ দেখা গেছে। কিছু মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, রুশ সেনারা শহরের বড় অংশ দখল করে নিয়েছে। আবার কিছু বিশ্লেষণ বলছে, শহরের অধিকাংশ অংশ এখনো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই চলছে। মনিটরিং গ্রুপ ডিপস্টেট জানিয়েছে, ‘পোকরভস্কের বেশির ভাগ এলাকা এখন নো-ম্যানস ল্যান্ড। পরিস্থিতি জটিল, পরিষ্কার নয়।’

রাশিয়ার কাছে শহরটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

রাশিয়া পোকরভস্কের দিকে নজর দেয় ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দোনেৎস্কের আভদিভকা শহর দখলের পরপরই। আভদিভকা হারানো ইউক্রেনের জন্য বড় আঘাত ছিল। কারণ সেটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু সেই সাফল্যের পর, ৪০ কিলোমিটার এগিয়ে পোকরভস্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে রাশিয়ার ২১ মাস লেগেছে।

পোকরভস্ক দখল করতে পারলে পুতিন দনবাস অঞ্চলের পুরো নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার লক্ষ্যের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন, যদিও এ বছর রাশিয়ার অগ্রগতি খুবই ধীর। যদি শহরটির পতন হয়, তাহলে এর পাশের শহর মিরনোরাদের প্রতিরক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এরপর রুশ সেনারা উত্তর-পূর্বের কোস্তিয়ানতিনিভকা শহর এবং আশপাশের দ্রুজকিভকা, ক্রামাতোরস্ক ও স্লোভিয়ানস্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে।

তবে বিশ্লেষক মাইকেল কফম্যানের মতে, ইউক্রেনের এখনো বিকল্প প্রতিরক্ষা লাইন রয়েছে। তারা সরে গিয়ে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়তে পারে। কার্নেগি এন্ডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের এই বিশ্লেষক এক্সে লিখেছেন, ‘রুশ সেনাদের গতি নেই। তারা যেভাবে যুদ্ধ করছে, তাতে বড় কোনো সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। গোপনে অগ্রসর হওয়া হয়তো ছোট সাফল্য দিতে পারে, কিন্তু এতে বড় কোনো কৌশলগত জয় আসবে না।’

পোকরভস্ক এখন প্রায় জনশূন্য। কিন্তু রাশিয়ার যুদ্ধ শুরুর পর থেকে শহরটি ইউক্রেনের সেনাদের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

যুদ্ধের আগে প্রায় ৬০ হাজার মানুষের বসবাস ছিল এখানে। শহরটি ইউক্রেনের একমাত্র কোকিং কয়লা খনির কাছে অবস্থিত, যা ইস্পাত শিল্পের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তবে এ বছরের শুরু থেকেই খনিটির কার্যক্রম বন্ধ। কারণ, সে সময় থেকেই শহরটি খালি করা শুরু হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—পোকরভস্ক পূর্বাঞ্চলের একটি বড় সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থল। শহরটি হারালে রুশ বাহিনীর জন্য ইউক্রেনের মধ্যাঞ্চলের দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ খুলে যাবে। রুশ বাহিনী ইতিমধ্যে পাভলোহ্রাদ ও দিনিপ্রোর প্রধান সড়কের কাছে পৌঁছে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও তারা দোনেৎস্ক ও দিনিপ্রোপেত্রোভস্কের সীমান্ত এলাকায় অগ্রসর হয়েছে। শহরটির আরেকটি বড় রাস্তা যায় জাপোরিঝঝিয়ার দিকে, যা রাশিয়ার দাবিকৃত আরেকটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলের রাজধানী।

ইউক্রেন পোকরভস্ক হারালে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কেমন হবে?

ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, যুদ্ধ শেষ করতে হলে পুরো দোনেৎস্ক অঞ্চল রাশিয়াকে দিতে হবে। তবে পোকরভস্ক পতন মানেই পুরো দোনেৎস্ক হারানো নয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আগেই বলেছেন, রুশ বাহিনী যদি পুরো দনবাস দখল করতে চায়, তবে তাদের আরও কয়েক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

এই অবস্থানের সঙ্গে একমত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারও। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, রাশিয়ার পক্ষে ‘দ্রুত ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ঘিরে ফেলা বা ভেদ করা সম্ভব নয়’, এবং এতে আরও কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। তবু পোকরভস্ক হারানো ইউক্রেনের মনোবলে বড় আঘাত হানবে। বিশেষত এমন এক সময়ে—যখন শীত শুরু হচ্ছে এবং রুশ বাহিনী আবার বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোয় হামলা বাড়িয়েছে।

শহরটি রক্ষায় বিপুল জনবল, সরঞ্জাম ও সম্পদ খরচ হচ্ছে ইউক্রেনের। ফলে, শহরটি হারালে ইউক্রেনের এসব বিনিয়োগ অপচয় হবে। এর রাজনৈতিক প্রভাবও হতে পারে বিশাল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ বন্ধের জন্য চাপ দিচ্ছেন। পোকরভস্ক পতন হলে রাশিয়ার অবস্থান আরও শক্ত হতে পারে। এতে ট্রাম্পের ধারণা জোরদার হবে যে রাশিয়া ‘কাগুজে বাঘ।’

যদিও ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে বৈঠকের পরিকল্পনা বাতিল করেছেন—তবু রুশ কর্মকর্তারা এখনো সমঝোতার আশায় আছেন। পুতিন হয়তো আশা করছেন, পোকরভস্কে রুশ সাফল্য তাঁর দাবি মেনে নিতে ট্রাম্পকে রাজি করাতে পারবে। যদিও ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্ররা তা প্রত্যাখ্যান করবে।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পোকরভস্ক জয়ের ঘোষণা দিতে পারেন, তাহলে ৩ বছর ১০ মাস ধরে চলা যুদ্ধে তিনি ইউক্রেনের শিল্পাঞ্চল দনবাস পুরোটা দখলের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবেন। দনবাস গঠিত দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক নাম দুটি অঞ্চল নিয়ে।

পোকরভস্ক কতটা বিপদে?

বিভিন্ন দাবি-পাল্টা দাবির ভিড়ে আসল পরিস্থিতি পরিষ্কার নয়। জানা গেছে, রাশিয়া সেখানে কয়েক হাজার সেনা মোতায়েন করেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে শত শত রুশ সেনা শহরে প্রবেশ করে ভবন ও সড়কের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে, ধীরে ধীরে ইউক্রেনীয় অবস্থানগুলোকে দুর্বল করছে।

বুধবার কিয়েভের জেনারেল স্টাফ জানিয়েছে, শহরের ভেতর বা আশপাশে ইউক্রেনীয় সেনারা ঘেরাও হয়নি। তারা এখনো ‘সক্রিয় প্রতিরোধ’ চালিয়ে যাচ্ছে এবং রুশ সেনাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। ইউক্রেনের একটি রেজিমেন্ট জানিয়েছে, তারা পোকরভস্কের সিটি কাউন্সিল ভবন পুনর্দখল করেছে এবং সেখানে ইউক্রেনের পতাকা উত্তোলন করেছে।

পোকরভস্ক নিয়ে ইউক্রেনের সরকারি অবস্থান হলো—তারা এখনো টিকে আছে। কিন্তু ইউক্রেনীয় গণমাধ্যম হ্রোমাদস্ক সেনাসূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় বাহিনী সংখ্যা ও শক্তিতে অনেক পিছিয়ে। এক হাজারের বেশি ইউক্রেনীয় সেনা ঘেরাওয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে।

রাশিয়া বলছে, তারা শহরের উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ইউক্রেনীয় সেনাদের ঘেরাও থেকে মুক্ত হওয়ার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, ইউক্রেনীয় ইউনিটগুলো এখন ‘কড়াই’—এর মতো ফাঁদে আটকে পড়েছে। তবে অনেক বিশ্লেষক বলেছেন, বাস্তবতা পুরোপুরি তেমন নয়।

ওপেন সোর্স গোয়েন্দা তথ্যের মানচিত্রগুলোতেও মতভেদ দেখা গেছে। কিছু মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, রুশ সেনারা শহরের বড় অংশ দখল করে নিয়েছে। আবার কিছু বিশ্লেষণ বলছে, শহরের অধিকাংশ অংশ এখনো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই চলছে। মনিটরিং গ্রুপ ডিপস্টেট জানিয়েছে, ‘পোকরভস্কের বেশির ভাগ এলাকা এখন নো-ম্যানস ল্যান্ড। পরিস্থিতি জটিল, পরিষ্কার নয়।’

রাশিয়ার কাছে শহরটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

রাশিয়া পোকরভস্কের দিকে নজর দেয় ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দোনেৎস্কের আভদিভকা শহর দখলের পরপরই। আভদিভকা হারানো ইউক্রেনের জন্য বড় আঘাত ছিল। কারণ সেটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু সেই সাফল্যের পর, ৪০ কিলোমিটার এগিয়ে পোকরভস্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে রাশিয়ার ২১ মাস লেগেছে।

পোকরভস্ক দখল করতে পারলে পুতিন দনবাস অঞ্চলের পুরো নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার লক্ষ্যের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন, যদিও এ বছর রাশিয়ার অগ্রগতি খুবই ধীর। যদি শহরটির পতন হয়, তাহলে এর পাশের শহর মিরনোরাদের প্রতিরক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এরপর রুশ সেনারা উত্তর-পূর্বের কোস্তিয়ানতিনিভকা শহর এবং আশপাশের দ্রুজকিভকা, ক্রামাতোরস্ক ও স্লোভিয়ানস্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে।

তবে বিশ্লেষক মাইকেল কফম্যানের মতে, ইউক্রেনের এখনো বিকল্প প্রতিরক্ষা লাইন রয়েছে। তারা সরে গিয়ে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়তে পারে। কার্নেগি এন্ডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের এই বিশ্লেষক এক্সে লিখেছেন, ‘রুশ সেনাদের গতি নেই। তারা যেভাবে যুদ্ধ করছে, তাতে বড় কোনো সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। গোপনে অগ্রসর হওয়া হয়তো ছোট সাফল্য দিতে পারে, কিন্তু এতে বড় কোনো কৌশলগত জয় আসবে না।’

পোকরভস্ক এখন প্রায় জনশূন্য। কিন্তু রাশিয়ার যুদ্ধ শুরুর পর থেকে শহরটি ইউক্রেনের সেনাদের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

যুদ্ধের আগে প্রায় ৬০ হাজার মানুষের বসবাস ছিল এখানে। শহরটি ইউক্রেনের একমাত্র কোকিং কয়লা খনির কাছে অবস্থিত, যা ইস্পাত শিল্পের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তবে এ বছরের শুরু থেকেই খনিটির কার্যক্রম বন্ধ। কারণ, সে সময় থেকেই শহরটি খালি করা শুরু হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—পোকরভস্ক পূর্বাঞ্চলের একটি বড় সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থল। শহরটি হারালে রুশ বাহিনীর জন্য ইউক্রেনের মধ্যাঞ্চলের দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ খুলে যাবে। রুশ বাহিনী ইতিমধ্যে পাভলোহ্রাদ ও দিনিপ্রোর প্রধান সড়কের কাছে পৌঁছে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও তারা দোনেৎস্ক ও দিনিপ্রোপেত্রোভস্কের সীমান্ত এলাকায় অগ্রসর হয়েছে। শহরটির আরেকটি বড় রাস্তা যায় জাপোরিঝঝিয়ার দিকে, যা রাশিয়ার দাবিকৃত আরেকটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলের রাজধানী।

ইউক্রেন পোকরভস্ক হারালে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কেমন হবে?

ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, যুদ্ধ শেষ করতে হলে পুরো দোনেৎস্ক অঞ্চল রাশিয়াকে দিতে হবে। তবে পোকরভস্ক পতন মানেই পুরো দোনেৎস্ক হারানো নয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আগেই বলেছেন, রুশ বাহিনী যদি পুরো দনবাস দখল করতে চায়, তবে তাদের আরও কয়েক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

এই অবস্থানের সঙ্গে একমত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারও। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, রাশিয়ার পক্ষে ‘দ্রুত ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ঘিরে ফেলা বা ভেদ করা সম্ভব নয়’, এবং এতে আরও কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। তবু পোকরভস্ক হারানো ইউক্রেনের মনোবলে বড় আঘাত হানবে। বিশেষত এমন এক সময়ে—যখন শীত শুরু হচ্ছে এবং রুশ বাহিনী আবার বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোয় হামলা বাড়িয়েছে।

শহরটি রক্ষায় বিপুল জনবল, সরঞ্জাম ও সম্পদ খরচ হচ্ছে ইউক্রেনের। ফলে, শহরটি হারালে ইউক্রেনের এসব বিনিয়োগ অপচয় হবে। এর রাজনৈতিক প্রভাবও হতে পারে বিশাল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ বন্ধের জন্য চাপ দিচ্ছেন। পোকরভস্ক পতন হলে রাশিয়ার অবস্থান আরও শক্ত হতে পারে। এতে ট্রাম্পের ধারণা জোরদার হবে যে রাশিয়া ‘কাগুজে বাঘ।’

যদিও ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে বৈঠকের পরিকল্পনা বাতিল করেছেন—তবু রুশ কর্মকর্তারা এখনো সমঝোতার আশায় আছেন। পুতিন হয়তো আশা করছেন, পোকরভস্কে রুশ সাফল্য তাঁর দাবি মেনে নিতে ট্রাম্পকে রাজি করাতে পারবে। যদিও ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্ররা তা প্রত্যাখ্যান করবে।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল...

২৫ আগস্ট ২০২৫

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

২ দিন আগে

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কী কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

৪ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কি কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

মামদানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির। এর মধ্যে ছিল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে আবার শ্রমজীবী আমেরিকানদের দিকে ফিরিয়ে আনা। একই সঙ্গে মূলধারার রাজনীতিতে একসময়ে বাতিল হয়ে যাওয়া মতাদর্শগুলো একেবারে বাদ না দেওয়া। কুমো একে বলেছেন ‘গৃহযুদ্ধ।’ আর এই গৃহযুদ্ধে কুমোর মতো ‘মধ্যপন্থীরা’ মুখোমুখি হয়েছেন মামদানির মতো প্রগতিশীল নতুনদের।

ভোটের দিন বিষয়টি ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। ব্রুকলিনের ক্রাউন হাইটস এলাকার ৬৮ বছর বয়সী ভোটার মাইকেল ব্ল্যাকম্যান বলেন, ‘প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির বিরুদ্ধে যাওয়া’ ছিল তাঁর কাছে নির্বাচনের সবচেয়ে বড় ইস্যু। তিনি বলেন, ‘মামদানি হয়তো তাঁর সব প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর অন্তত একটা আদর্শ আছে।’

ব্ল্যাকম্যানের কাছে কুমো মানে ‘একই পুরোনো রাজনীতি’র পুনরাবৃত্তি, যা বহুদিন ধরে উদারপন্থী রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ধনবান দাতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ব্যক্তি তাঁকে সমর্থন দেওয়া সেটিই প্রমাণ করে। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জাস্টিস ডেমোক্র্যাটস নামের সংগঠন জানায়, ‘জোহরানের এই বিজয় করপোরেটপন্থী, প্রতিষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটদের জন্য সতর্কবার্তা—আপনি যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ না করেন, আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে।’

মামদানির প্রচারণা শিবিরও তাঁর এই বিজয়কে স্থানীয় সীমানা ছাড়িয়ে এক বড় বার্তা হিসেবে তুলে ধরেছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সিনেটর মাইকেল জিয়ানারিস নির্বাচনের আগের রাতে মামদানির পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘এই বার্তা শুধু নিউইয়র্ক সিটির জন্য নয়, শুধু নিউইয়র্ক রাজ্যের জন্য নয়, এমনকি শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জন্যও নয়—এটা গোটা বিশ্বের জন্য।’ তিনি যোগ করেন, ‘মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকলে তারা সবকিছু করতে পারে।’

মামদানির প্রচারণা থেকে কী শিক্ষা নেওয়া যায়, তা সময়ই বলবে। জাতীয় পর্যায়ে অনেক শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতা এখনো তাঁকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তাঁদের আশঙ্কা, ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার সদস্য হিসেবে মামদানির অবস্থান এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে তাঁর স্পষ্ট সমর্থন হয়তো ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের দূরে ঠেলে দিতে পারে।

এই তালিকার শীর্ষে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর চাক শুমার। তিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ থেকেছেন। তবে ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদ ট্রিপ ইয়াং বলেন, সমর্থন যেখান থেকেই আসুক না কেন, দলের নেতারা মামদানির এই প্রচারণাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কারণ, গত বছরের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজয়ের পর ডেমোক্র্যাটরা এখন ভবিষ্যতের পথ খুঁজছে।

ইয়াং বলেন, কুমোর অভিযোগ করা ‘গৃহযুদ্ধ’ আসলে অতিরঞ্জন। কারণ, পুরোনো ধাঁচের ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ নিয়ে কেউ সংগঠিতভাবে কুমোর বিপক্ষে নামেননি। বরং তাঁর মতে মামদানির এই জয় দেখিয়ে দিয়েছে পার্টি কোন দিকে যাচ্ছে, সেটা দলের নেতৃত্ব পছন্দ করুক বা না করুক। ডেমোক্রেটিক পার্টি যাচ্ছে এমন এক রূপান্তরের দিকে, যেখানে লেবেল বা মতাদর্শের চেয়ে চিন্তার বৈচিত্র্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ইয়াং বলেন, ‘আপনি ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট, মধ্যপন্থী বা রক্ষণশীল যা-ই হোন না কেন, সেটা আসলে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভোটাররা খোঁজে এমন প্রার্থীকে, যিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং তাঁদের সবচেয়ে জরুরি সমস্যার কথা বলতে পারেন।’ তিনি বলেন, ‘নিউইয়র্ক সিটিতে এখন বড় বিষয় হলো জীবনযাত্রার ব্যয়। কিন্তু মূল ব্যাপারটা হলো একটা সমস্যাকে চিহ্নিত করা, তারপর সেটি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক বার্তা দেওয়া।’

ইয়াং আরও বলেন, শহরের বিভিন্ন কমিউনিটিতে মামদানির নিয়মিত উপস্থিতি, এমনকি বৈরী গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপের ইচ্ছাও ডেমোক্র্যাটদের অনুসরণ করা উচিত। তাঁর কথায়, ‘অনেক ডেমোক্র্যাট কেবল নিরাপদ রাজনৈতিক পরিসরেই থাকেন।’

ব্রুকলিনের বার্ড কলেজের ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড্যানিয়েল ওয়ার্টেল-লন্ডন বলেন, মামদানির সাফল্য প্রমাণ করেছে, ‘সহনীয় জীবনযাপন এখন আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় ইস্যু।’ তিনি বলেন, ডেমোক্র্যাটরা ঐতিহাসিকভাবে সাফল্য পান যখন তাঁরা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রশ্নে যেমন জীবনের ব্যয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মতো ‘রুটি-রুজির ইস্যুতে’ মন দেন।

তবে এসবের দিকে মনোযোগ দেওয়া মানে এই নয় যে প্রগতিশীল মূল্যবোধ বা আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে। ওয়ার্টেল-লন্ডনের ভাষায়, ‘মামদানি দেখিয়েছেন কীভাবে এসব অগ্রাধিকারকে সামাজিক ন্যায়বিচারের নৈতিক জরুরির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়, যা অনেক প্রগতিশীল মানুষের প্রেরণার উৎস।’

তিনি বলেন, ‘ডেমোক্র্যাটরা যদি নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভাজন কাটিয়ে একটি বড় ঐক্যবদ্ধ জোট গড়তে চান, তাহলে তাঁদের মামদানির পথ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।’ অনেকের কাছে, ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং গাজায় গণহত্যার নিন্দা করার মধ্য দিয়ে এই প্রগতিশীল মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে উঠেছেন মামদানি।

তবে এই অবস্থানেই সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোর আক্রমণের মুখে পড়েছেন তিনি। কুমো মামদানিকে ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ ও ‘সন্ত্রাসবাদের সমর্থক’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যদিও মামদানি কিছু বক্তব্যে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন; যেমন তিনি ‘গ্লোবালাইজ দ্য ইন্তিফাদা’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তারপরও তিনি ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরায়েলের সমালোচনায় দৃঢ়।

নির্বাচনের আগের রাতে মামদানির সমর্থক শবনম সালেহেজাদেহি বলেন, ‘তাঁর রাজনীতিতে যে নীতিগত দৃঢ়তা আছে, তা আমি পছন্দ করি।’ গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টির সাধারণ সমর্থকদের মধ্যে ফিলিস্তিনপন্থী মনোভাব বাড়ছে। যদিও দলের শীর্ষ নেতারা এখনো ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার পক্ষে। সালেহেজাদেহি বলেন, ‘মামদানি ফিলিস্তিনিদের মানুষ হিসেবে দেখেন। তিনি গাজায় যা ঘটছে, সেটিকে স্পষ্টভাবে গণহত্যা হিসেবেই দেখেন।’

তবে মামদানির এই জয়ের গল্প এখানেই শেষ নয়, বরং শুরু। আগামী জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর নীতি বাস্তবায়নে সামনে আসবে বহু বাধা। বিশেষ করে যদি তিনি তাঁর অঙ্গীকারগুলোর মধ্যে কিছু বাস্তবায়ন করতে চান; যেমন সর্বজনীন শিশুসেবা চালু করা, যার জন্য করপোরেশন ও ধনীদের ওপর কর বাড়াতে হবে।

ওয়ার্টেল-লন্ডন বলেন, ‘তবু ইতিহাস বলে, এসব লড়াই জেতা অসম্ভব নয়। এমনকি রিপাবলিকান মেয়র ব্লুমবার্গও একসময় কর বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। কারণ, তিনি কার্যকর ও সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব দেখিয়েছিলেন। যদি মামদানি তেমন নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাহলে তিনি মানুষকে অবাক করে দিতে পারবেন তাঁর অর্জনের পরিমাণ দেখিয়ে।’

৩৪ বছর বয়সী সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ সামাদ আহমেদের কাছে মামদানির প্রার্থিতা ছিল এক রকম ‘রূপান্তরমূলক অভিজ্ঞতা।’ জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দেন। তবে তিনি জানেন, জনমত খুব সহজেই পাল্টে যেতে পারে। যদি মামদানি প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হন, তাহলে তা তাঁর মতো প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সামাদ বলেন, ‘আমি কখনো মনে করিনি যে কোনো প্রার্থী আমার মতো নিউইয়র্কারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কিন্তু মামদানি আমাকে সে আশা দিয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখন এটা তাঁর দায়িত্ব—আমাদের এই আশাকে সঠিক বলে প্রমাণ করা। না হলে নিউইয়র্কাররা তাঁকে বিদায় জানাতে দেরি করবে না। আমেরিকানরা এমনই।’

আল জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কি কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

মামদানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির। এর মধ্যে ছিল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে আবার শ্রমজীবী আমেরিকানদের দিকে ফিরিয়ে আনা। একই সঙ্গে মূলধারার রাজনীতিতে একসময়ে বাতিল হয়ে যাওয়া মতাদর্শগুলো একেবারে বাদ না দেওয়া। কুমো একে বলেছেন ‘গৃহযুদ্ধ।’ আর এই গৃহযুদ্ধে কুমোর মতো ‘মধ্যপন্থীরা’ মুখোমুখি হয়েছেন মামদানির মতো প্রগতিশীল নতুনদের।

ভোটের দিন বিষয়টি ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। ব্রুকলিনের ক্রাউন হাইটস এলাকার ৬৮ বছর বয়সী ভোটার মাইকেল ব্ল্যাকম্যান বলেন, ‘প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির বিরুদ্ধে যাওয়া’ ছিল তাঁর কাছে নির্বাচনের সবচেয়ে বড় ইস্যু। তিনি বলেন, ‘মামদানি হয়তো তাঁর সব প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর অন্তত একটা আদর্শ আছে।’

ব্ল্যাকম্যানের কাছে কুমো মানে ‘একই পুরোনো রাজনীতি’র পুনরাবৃত্তি, যা বহুদিন ধরে উদারপন্থী রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ধনবান দাতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ব্যক্তি তাঁকে সমর্থন দেওয়া সেটিই প্রমাণ করে। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জাস্টিস ডেমোক্র্যাটস নামের সংগঠন জানায়, ‘জোহরানের এই বিজয় করপোরেটপন্থী, প্রতিষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটদের জন্য সতর্কবার্তা—আপনি যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ না করেন, আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে।’

মামদানির প্রচারণা শিবিরও তাঁর এই বিজয়কে স্থানীয় সীমানা ছাড়িয়ে এক বড় বার্তা হিসেবে তুলে ধরেছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সিনেটর মাইকেল জিয়ানারিস নির্বাচনের আগের রাতে মামদানির পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘এই বার্তা শুধু নিউইয়র্ক সিটির জন্য নয়, শুধু নিউইয়র্ক রাজ্যের জন্য নয়, এমনকি শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জন্যও নয়—এটা গোটা বিশ্বের জন্য।’ তিনি যোগ করেন, ‘মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকলে তারা সবকিছু করতে পারে।’

মামদানির প্রচারণা থেকে কী শিক্ষা নেওয়া যায়, তা সময়ই বলবে। জাতীয় পর্যায়ে অনেক শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতা এখনো তাঁকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তাঁদের আশঙ্কা, ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার সদস্য হিসেবে মামদানির অবস্থান এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে তাঁর স্পষ্ট সমর্থন হয়তো ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের দূরে ঠেলে দিতে পারে।

এই তালিকার শীর্ষে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর চাক শুমার। তিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ থেকেছেন। তবে ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদ ট্রিপ ইয়াং বলেন, সমর্থন যেখান থেকেই আসুক না কেন, দলের নেতারা মামদানির এই প্রচারণাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কারণ, গত বছরের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজয়ের পর ডেমোক্র্যাটরা এখন ভবিষ্যতের পথ খুঁজছে।

ইয়াং বলেন, কুমোর অভিযোগ করা ‘গৃহযুদ্ধ’ আসলে অতিরঞ্জন। কারণ, পুরোনো ধাঁচের ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ নিয়ে কেউ সংগঠিতভাবে কুমোর বিপক্ষে নামেননি। বরং তাঁর মতে মামদানির এই জয় দেখিয়ে দিয়েছে পার্টি কোন দিকে যাচ্ছে, সেটা দলের নেতৃত্ব পছন্দ করুক বা না করুক। ডেমোক্রেটিক পার্টি যাচ্ছে এমন এক রূপান্তরের দিকে, যেখানে লেবেল বা মতাদর্শের চেয়ে চিন্তার বৈচিত্র্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ইয়াং বলেন, ‘আপনি ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট, মধ্যপন্থী বা রক্ষণশীল যা-ই হোন না কেন, সেটা আসলে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভোটাররা খোঁজে এমন প্রার্থীকে, যিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং তাঁদের সবচেয়ে জরুরি সমস্যার কথা বলতে পারেন।’ তিনি বলেন, ‘নিউইয়র্ক সিটিতে এখন বড় বিষয় হলো জীবনযাত্রার ব্যয়। কিন্তু মূল ব্যাপারটা হলো একটা সমস্যাকে চিহ্নিত করা, তারপর সেটি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক বার্তা দেওয়া।’

ইয়াং আরও বলেন, শহরের বিভিন্ন কমিউনিটিতে মামদানির নিয়মিত উপস্থিতি, এমনকি বৈরী গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপের ইচ্ছাও ডেমোক্র্যাটদের অনুসরণ করা উচিত। তাঁর কথায়, ‘অনেক ডেমোক্র্যাট কেবল নিরাপদ রাজনৈতিক পরিসরেই থাকেন।’

ব্রুকলিনের বার্ড কলেজের ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড্যানিয়েল ওয়ার্টেল-লন্ডন বলেন, মামদানির সাফল্য প্রমাণ করেছে, ‘সহনীয় জীবনযাপন এখন আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় ইস্যু।’ তিনি বলেন, ডেমোক্র্যাটরা ঐতিহাসিকভাবে সাফল্য পান যখন তাঁরা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রশ্নে যেমন জীবনের ব্যয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মতো ‘রুটি-রুজির ইস্যুতে’ মন দেন।

তবে এসবের দিকে মনোযোগ দেওয়া মানে এই নয় যে প্রগতিশীল মূল্যবোধ বা আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে। ওয়ার্টেল-লন্ডনের ভাষায়, ‘মামদানি দেখিয়েছেন কীভাবে এসব অগ্রাধিকারকে সামাজিক ন্যায়বিচারের নৈতিক জরুরির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়, যা অনেক প্রগতিশীল মানুষের প্রেরণার উৎস।’

তিনি বলেন, ‘ডেমোক্র্যাটরা যদি নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভাজন কাটিয়ে একটি বড় ঐক্যবদ্ধ জোট গড়তে চান, তাহলে তাঁদের মামদানির পথ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।’ অনেকের কাছে, ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং গাজায় গণহত্যার নিন্দা করার মধ্য দিয়ে এই প্রগতিশীল মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে উঠেছেন মামদানি।

তবে এই অবস্থানেই সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোর আক্রমণের মুখে পড়েছেন তিনি। কুমো মামদানিকে ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ ও ‘সন্ত্রাসবাদের সমর্থক’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যদিও মামদানি কিছু বক্তব্যে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন; যেমন তিনি ‘গ্লোবালাইজ দ্য ইন্তিফাদা’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তারপরও তিনি ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরায়েলের সমালোচনায় দৃঢ়।

নির্বাচনের আগের রাতে মামদানির সমর্থক শবনম সালেহেজাদেহি বলেন, ‘তাঁর রাজনীতিতে যে নীতিগত দৃঢ়তা আছে, তা আমি পছন্দ করি।’ গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টির সাধারণ সমর্থকদের মধ্যে ফিলিস্তিনপন্থী মনোভাব বাড়ছে। যদিও দলের শীর্ষ নেতারা এখনো ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার পক্ষে। সালেহেজাদেহি বলেন, ‘মামদানি ফিলিস্তিনিদের মানুষ হিসেবে দেখেন। তিনি গাজায় যা ঘটছে, সেটিকে স্পষ্টভাবে গণহত্যা হিসেবেই দেখেন।’

তবে মামদানির এই জয়ের গল্প এখানেই শেষ নয়, বরং শুরু। আগামী জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর নীতি বাস্তবায়নে সামনে আসবে বহু বাধা। বিশেষ করে যদি তিনি তাঁর অঙ্গীকারগুলোর মধ্যে কিছু বাস্তবায়ন করতে চান; যেমন সর্বজনীন শিশুসেবা চালু করা, যার জন্য করপোরেশন ও ধনীদের ওপর কর বাড়াতে হবে।

ওয়ার্টেল-লন্ডন বলেন, ‘তবু ইতিহাস বলে, এসব লড়াই জেতা অসম্ভব নয়। এমনকি রিপাবলিকান মেয়র ব্লুমবার্গও একসময় কর বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। কারণ, তিনি কার্যকর ও সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব দেখিয়েছিলেন। যদি মামদানি তেমন নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাহলে তিনি মানুষকে অবাক করে দিতে পারবেন তাঁর অর্জনের পরিমাণ দেখিয়ে।’

৩৪ বছর বয়সী সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ সামাদ আহমেদের কাছে মামদানির প্রার্থিতা ছিল এক রকম ‘রূপান্তরমূলক অভিজ্ঞতা।’ জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দেন। তবে তিনি জানেন, জনমত খুব সহজেই পাল্টে যেতে পারে। যদি মামদানি প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হন, তাহলে তা তাঁর মতো প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সামাদ বলেন, ‘আমি কখনো মনে করিনি যে কোনো প্রার্থী আমার মতো নিউইয়র্কারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কিন্তু মামদানি আমাকে সে আশা দিয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখন এটা তাঁর দায়িত্ব—আমাদের এই আশাকে সঠিক বলে প্রমাণ করা। না হলে নিউইয়র্কাররা তাঁকে বিদায় জানাতে দেরি করবে না। আমেরিকানরা এমনই।’

আল জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল...

২৫ আগস্ট ২০২৫

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

২ দিন আগে

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

৩ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মধ্যপন্থী থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক পর্যন্ত, আদর্শগত দিক থেকে আলাদা ঘরানার ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরাও এই জয়ে বিজয়ী হয়েছেন। স্পষ্টত ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য এটি এক নতুন পথের ইঙ্গিত।

ভার্জিনিয়ায় গভর্নর পদে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাট ও সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা অ্যাবিগেইল স্প্যানবার্গার। রিপাবলিকান লেফটেন্যান্ট গভর্নর উইনসাম আর্লে-সিয়ার্সকে পরাজিত করে তিনি রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম নারী গভর্নর হিসেবে রেকর্ড গড়লেন।

এই জয়ের পেছনে রয়েছে উত্তর ভার্জিনিয়ার শহরতলি ও আধা শহরতলির লুডন কাউন্টির মতো অঞ্চলগুলোর ‘সাব-আরবান সুইং’। স্প্যানবার্গারের বিজয়ের আধিপত্য বুঝতে এই পরিসংখ্যানই যথেষ্ট: লুডন কাউন্টিতে তিনি ৬৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এই অনুপাত ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে ৮ শতাংশীয় পয়েন্ট বেশি।

সিএনএনের এক্সিট পোল অনুসারে যেসব পরিবারে কোনো ফেডারেল কর্মী বা ফেডারেল ঠিকাদার আছেন, স্প্যানবার্গার তাঁদের ৬১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এটি ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল কর্মী বাহিনীকে দুর্বল করার নীতির প্রতি এই অঞ্চলের বিপুলসংখ্যক ভোটারের অসন্তোষের ইঙ্গিত।

স্প্যানবার্গারের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে অ্যাটর্নি জেনারেল পদে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জে জনস, যিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিলেন, তিনিও জয়লাভ করতে সক্ষম হন।

নিউ জার্সিতে ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি মিকি শেরিল জয়লাভ করেন, এটিও রাজ্যের ট্রাম্পবিরোধী মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন। এই রাজ্যে নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের চেয়ে ৮ লাখের বেশি হওয়া সত্ত্বেও রিপাবলিকান প্রার্থী জ্যাক চিয়াত্তারেল্লি তাঁর আঞ্চলিক অহম ‘জার্সি গাই’ ক্যাম্পেইন এবং ট্রাম্পের সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

সিএনএনের এক্সিট পোল অনুযায়ী, শেরিল লাতিনো ভোটারদের ৬৪ শতাংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের ৯১ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন।

যেখানে চিয়াত্তারেল্লি সহজে জিতেছেন, সেখানকার ভোটদাতাদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ মনে করেন, শুল্ক-কর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তবে ৩২ শতাংশ ভোটার যখন অর্থনীতিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের ৬১ শতাংশ থেকে ৩৭ শতাংশ ব্যবধানে শেরিলকে সমর্থন দিয়েছেন। এটিই জয়ের মূল পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে নিউইয়র্ক সিটিতে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক জোহরান মামদানি সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে দ্বিতীয়বারের মতো (প্রাইমারির পর) পরাজিত করেন। যেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই স্বতন্ত্র প্রার্থী কুমোকে ভোট দেওয়ার জন্য রিপাবলিকানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কুমোর জন্য এটি একটি চরম বিব্রতকর ঘটনা। ট্রাম্পের পক্ষ থেকেও এটি একটি ব্যর্থতা। তিনি কুমোকে সমর্থন করে বলেছিলেন, ‘যদি একজন খারাপ ডেমোক্র্যাট এবং একজন কমিউনিস্টের মধ্যে বেছে নিতে হয়, আমি সব সময় খারাপ ডেমোক্র্যাটকেই বেছে নেব।’

মামদানি তাঁর প্রচারে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর ওপর ক্রমাগত জোর দিয়েছেন। তাঁর জয়ের ফলে সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসন নির্মাণের পথে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানোর জন্য অনুমোদিত ব্যালট প্রস্তাবগুলো কার্যকর হলে নিউইয়র্ক সিটি দেশের অন্যান্য শহরের জন্য একটি আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররাও একটি সীমানা পুনর্নির্ধারণ ব্যালট প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, যা আগামী বছর হাউস দখলে ডেমোক্র্যাটদের আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটরা পাঁচটি অতিরিক্ত অনুকূল নির্বাচনী এলাকা পেতে পারেন।

গভর্নর গ্যাভিন নিউসম এই প্রচেষ্টার প্রধান মুখ ছিলেন। তিনি এই জন্য ১০৮ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেন এবং প্রচারণায় নিজে উপস্থিত থাকেন। এটি নিউসমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মুহূর্ত। ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সক্ষমতা প্রদর্শনের একটি সুযোগ।

এসব বড় জয়ের বাইরেও ডেমোক্র্যাটরা ছোটখাটো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন:

পেনসিলভানিয়া: ডেমোক্র্যাট রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের ১০ বছরের নতুন মেয়াদ নিশ্চিত করেছেন। ফলে এই ‘যুদ্ধক্ষেত্র’ রাজ্যের আদালতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ডেমোক্র্যাটদের হাতেই রইল।

মেইন: ভোটাররা এমন একটি ব্যালট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেখানে ভোট দেওয়ার সময় ছবিসহ পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করার মতো কড়া নিয়ম ছিল।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, সামগ্রিকভাবে এই নির্বাচন ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিতর্ক (মধ্যপন্থী বনাম প্রগতিশীল) মেটাতে সামান্যই সাহায্য করবে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি অসন্তোষ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর সম্মিলিত বার্তাটি তাদের জন্য আগামী নির্বাচনী লড়াইয়ে জেতার একটি সূত্র দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মধ্যপন্থী থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক পর্যন্ত, আদর্শগত দিক থেকে আলাদা ঘরানার ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরাও এই জয়ে বিজয়ী হয়েছেন। স্পষ্টত ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য এটি এক নতুন পথের ইঙ্গিত।

ভার্জিনিয়ায় গভর্নর পদে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাট ও সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা অ্যাবিগেইল স্প্যানবার্গার। রিপাবলিকান লেফটেন্যান্ট গভর্নর উইনসাম আর্লে-সিয়ার্সকে পরাজিত করে তিনি রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম নারী গভর্নর হিসেবে রেকর্ড গড়লেন।

এই জয়ের পেছনে রয়েছে উত্তর ভার্জিনিয়ার শহরতলি ও আধা শহরতলির লুডন কাউন্টির মতো অঞ্চলগুলোর ‘সাব-আরবান সুইং’। স্প্যানবার্গারের বিজয়ের আধিপত্য বুঝতে এই পরিসংখ্যানই যথেষ্ট: লুডন কাউন্টিতে তিনি ৬৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এই অনুপাত ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে ৮ শতাংশীয় পয়েন্ট বেশি।

সিএনএনের এক্সিট পোল অনুসারে যেসব পরিবারে কোনো ফেডারেল কর্মী বা ফেডারেল ঠিকাদার আছেন, স্প্যানবার্গার তাঁদের ৬১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এটি ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল কর্মী বাহিনীকে দুর্বল করার নীতির প্রতি এই অঞ্চলের বিপুলসংখ্যক ভোটারের অসন্তোষের ইঙ্গিত।

স্প্যানবার্গারের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে অ্যাটর্নি জেনারেল পদে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জে জনস, যিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিলেন, তিনিও জয়লাভ করতে সক্ষম হন।

নিউ জার্সিতে ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি মিকি শেরিল জয়লাভ করেন, এটিও রাজ্যের ট্রাম্পবিরোধী মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন। এই রাজ্যে নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের চেয়ে ৮ লাখের বেশি হওয়া সত্ত্বেও রিপাবলিকান প্রার্থী জ্যাক চিয়াত্তারেল্লি তাঁর আঞ্চলিক অহম ‘জার্সি গাই’ ক্যাম্পেইন এবং ট্রাম্পের সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

সিএনএনের এক্সিট পোল অনুযায়ী, শেরিল লাতিনো ভোটারদের ৬৪ শতাংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের ৯১ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন।

যেখানে চিয়াত্তারেল্লি সহজে জিতেছেন, সেখানকার ভোটদাতাদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ মনে করেন, শুল্ক-কর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তবে ৩২ শতাংশ ভোটার যখন অর্থনীতিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের ৬১ শতাংশ থেকে ৩৭ শতাংশ ব্যবধানে শেরিলকে সমর্থন দিয়েছেন। এটিই জয়ের মূল পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে নিউইয়র্ক সিটিতে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক জোহরান মামদানি সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে দ্বিতীয়বারের মতো (প্রাইমারির পর) পরাজিত করেন। যেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই স্বতন্ত্র প্রার্থী কুমোকে ভোট দেওয়ার জন্য রিপাবলিকানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কুমোর জন্য এটি একটি চরম বিব্রতকর ঘটনা। ট্রাম্পের পক্ষ থেকেও এটি একটি ব্যর্থতা। তিনি কুমোকে সমর্থন করে বলেছিলেন, ‘যদি একজন খারাপ ডেমোক্র্যাট এবং একজন কমিউনিস্টের মধ্যে বেছে নিতে হয়, আমি সব সময় খারাপ ডেমোক্র্যাটকেই বেছে নেব।’

মামদানি তাঁর প্রচারে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর ওপর ক্রমাগত জোর দিয়েছেন। তাঁর জয়ের ফলে সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসন নির্মাণের পথে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানোর জন্য অনুমোদিত ব্যালট প্রস্তাবগুলো কার্যকর হলে নিউইয়র্ক সিটি দেশের অন্যান্য শহরের জন্য একটি আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররাও একটি সীমানা পুনর্নির্ধারণ ব্যালট প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, যা আগামী বছর হাউস দখলে ডেমোক্র্যাটদের আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটরা পাঁচটি অতিরিক্ত অনুকূল নির্বাচনী এলাকা পেতে পারেন।

গভর্নর গ্যাভিন নিউসম এই প্রচেষ্টার প্রধান মুখ ছিলেন। তিনি এই জন্য ১০৮ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেন এবং প্রচারণায় নিজে উপস্থিত থাকেন। এটি নিউসমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মুহূর্ত। ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সক্ষমতা প্রদর্শনের একটি সুযোগ।

এসব বড় জয়ের বাইরেও ডেমোক্র্যাটরা ছোটখাটো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন:

পেনসিলভানিয়া: ডেমোক্র্যাট রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের ১০ বছরের নতুন মেয়াদ নিশ্চিত করেছেন। ফলে এই ‘যুদ্ধক্ষেত্র’ রাজ্যের আদালতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ডেমোক্র্যাটদের হাতেই রইল।

মেইন: ভোটাররা এমন একটি ব্যালট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেখানে ভোট দেওয়ার সময় ছবিসহ পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করার মতো কড়া নিয়ম ছিল।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, সামগ্রিকভাবে এই নির্বাচন ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিতর্ক (মধ্যপন্থী বনাম প্রগতিশীল) মেটাতে সামান্যই সাহায্য করবে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি অসন্তোষ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর সম্মিলিত বার্তাটি তাদের জন্য আগামী নির্বাচনী লড়াইয়ে জেতার একটি সূত্র দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল...

২৫ আগস্ট ২০২৫

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র