সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সবকিছুই পুঁজিবাদের দুঃশাসনের অধীনেই; বাস্তবতা হচ্ছে, একমাত্র ক্ষমতা-বদল ভিন্ন তেমন কোনো রদবদল ঘটেনি। সবই আগের নিয়মে বহাল রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে আরও অবনতি লক্ষ করা যাচ্ছে। বরং বলা যায়, পুঁজিবাদের চেহারার আরও উন্মোচন ঘটেছে। তালেবান বিতাড়নের নামে আফগানিস্তান দখল করা হয়েছে, কিন্তু তালেবানরা বিতাড়িত হয়নি, তারা আবার ফিরে এসেছে। বলা বাহুল্য, তালেবানকে পুঁজিবাদী আমেরিকাই তৈরি করেছিল রুশ বাহিনীকে তাড়াবার জন্য; রুশরা চলে গেছে, অন্য শত্রুর অভাবে তালেবান ও মার্কিনরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তবে সেটাই যে প্রধান কারণ এই যুদ্ধের, তা নয়। আমেরিকার জন্য যুদ্ধ খুবই দরকার। নিজেদের দেশের অস্ত্র তৈরিওয়ালাদের ব্যবসা চালু রাখা চাই, সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ করে বেকার সমস্যা কিছুটা লাঘব করাও দরকার। ঠিকাদারের জন্য সুবিধা করে দেওয়াও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; সর্বোপরি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আফগানিস্তানকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসাটা খুবই জরুরি। ইরাকও তারা দখল করেছে। অজুহাত, সেখানে মানববিধ্বংসী অস্ত্রের সমাহার ঘটেছিল। সেটা যে দুর্বৃত্তের ছল ছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রের খবরটা একেবারে ভুয়া ছিল—এটা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে। তবে যুদ্ধ বাধানো দরকার ছিল এবং তার জন্য একটা না একটা অজুহাত যে উদ্ভাবন করা যেতই—সে বিষয়ে সন্দেহ রাখবার কোনো কারণ নেই।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ ঘটেছিল। তেমন দৃশ্যমান কর্মসূচির আবশ্যকতা এখন মনে হয় কিছুটা কমে এসেছে, কেননা পুঁজিবাদ এখন নিজেই নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ছিল, এখন তার নতুন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্থান ঘটেছে পশ্চিমে রাশিয়া প্রাচ্য দেশে চীন, ইরান এবং ভারত। কিন্তু এসব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ততটা বিপজ্জনক নয়, যতটা আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘরের শত্রু বিভীষণের তৎপরতা। পুঁজিবাদের আপন গৃহে লালিতপালিত যে বীভৎস লালসা ও প্রতারণা, তারাই এখন ঘাড়ে হাত দিয়েছে পুঁজিবাদের। যার দরুন পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিগুলোর একটি যে ব্যাংক-ব্যবস্থা, তা ভেঙে পড়বার উপক্রম। অতি মুনাফা ও নানা ধরনের প্রতারণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অনেক বড় বড় ব্যাংক তাদের আমানতকারীদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিতে পারছিল না, ফলে খবর রটে গিয়েছিল যে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে; টাকা ফেরত চেয়ে আমানতকারীরা তখন ভিড় বাড়িয়েছে এবং ব্যাংক আরও মুশকিলে পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়েছিল অসহায় আমানতকারীদের ওপর। সবটা মিলিয়ে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তা হলো আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়া। ব্যাংক ও শেয়ারবাজার চলে আস্থার ওপর ভর করে। পুঁজিবাদীব্যবস্থার নির্ভরশীলতাও ওই আস্থার ওপরেই; সেটা ভেঙে পড়লে ব্যবসার জন্য বিপদ ঘনিয়ে আসবে। আর বিপদটা ঘটিয়েছে বাইরের কোনো শত্রু নয়, ভেতরের লোকেরাই।

পুঁজিবাদী দর্শনের মূল কথাটা সবকিছুকে ব্যক্তিগতকরণ এবং অর্থনীতির গতিপ্রবাহকে মুক্তবাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া; অর্থাৎ কিনা যে যেমনভাবে পারে লুটপাট করুক, মানুষকে যত পারে ঠকাতে থাকুক, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের কিছু করবার নেই, রাষ্ট্র কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু ওই স্বাধীনতা যখন অরাজকতায় পর্যবসিত হলো, যা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল, তখন রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হলো, টাকার থলে হাতে। ব্যাংককে রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিপুল পরিমাণে ঋণ দিল। পরে অন্যসব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকেও একই পথ ধরতে হয়েছে। কোথাও কোথাও রাষ্ট্র ব্যাংকের মালিকানা কিনে নিচ্ছে। রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করার একটা চেষ্টা হয়েছে, যেটা অনেকটা পরিহাসের মতো বটে। কেননা, এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পেছনের তাড়নাটা সাধারণত মানুষের স্বার্থ দেখা নয়, তাড়নাটা হচ্ছে পুঁজিবাদকে বাঁচানো। সমাজতন্ত্রীরাও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যত কম হয় ততই ভালো মনে করে, কেননা রাষ্ট্রের কাজই হচ্ছে কর্তাদের স্বার্থ দেখা, সাধারণ মানুষের স্বার্থকে বিপন্ন করে হলেও। এ ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। সাধারণ মানুষ ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছে, তাদের সেই টাকা খোয়া যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তখন রাষ্ট্র কী করেছে? ব্যাংককে টাকা ধার দিয়েছে। সেই টাকাটা আসছে কোথা থেকে? আসছে এবং আসবে ট্যাক্স থেকে, ট্যাক্স আবার ওই সাধারণ মানুষকেই দিতে হবে। রাষ্ট্র মাছের তেল দিয়েই মাছ ভাজবে।

রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যেই পুঁজিবাদীরা ব্যাংকগুলোকে অন্তঃসারশূন্য করে ছেড়েছে, আবার রাষ্ট্রই এখন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিয়ে ব্যাংকগুলোকে চালু করছে। কেবল ব্যাংকে সীমাবদ্ধ থাকেনি, অর্থনীতির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে লোকে বাড়িঘর তৈরি করত, মোটরগাড়ি কিনত, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করত। ব্যাংক টাকা দিতে পারে না, তাই লোকে টাকা খরচ করতে পারছে না। ফলে জিনিসপত্রের, বিশেষ করে মোটরগাড়ির চাহিদা পড়ে যাচ্ছে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, লোক ছাঁটাই হচ্ছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত নিম্নমুখী হচ্ছে। বলা হচ্ছে এমন মন্দা উন্নত বিশ্ব কখনো দেখেনি। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে বিশ্বজুড়ে। কেননা বিশ্ব তো এখন একই বিশ্ব, পুঁজিবাদী বিশ্ব।

এর প্রতিকার কী? প্রতিকার পুঁজিবাদী পথে হবে না। হচ্ছেও না। হতে হবে সমাজতান্ত্রিক রাস্তায়। অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। পুঁজিবাদী বিশ্ব সে উদ্যোগ নেবে না; তারা রাষ্ট্রকে ব্যবহার করবে ব্যক্তির স্বার্থকে পুষ্ট করবার জন্য। তার ফলে বৈষম্য সেখানে কমবে না, বরং বাড়তেই থাকবে। বৈষম্যের একটা দিক হচ্ছে বর্ণবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট হিসেবে এখন রয়েছেন একজন মামলায় অভিযুক্ত ধিক্কৃত ব্যক্তি ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রচার করা হচ্ছে যে তাঁর দ্বারা ওই রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটবে। এবং নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে ভাববার সুযোগ পাবে। সেটা ঘটেছে; কিন্তু বর্ণবাদী বৈষম্য তীব্রতর হবে, যেমন থাকবে লিঙ্গগত বৈষম্য এবং সর্বোপরি ধনবৈষম্য। কেননা, পুঁজিবাদীব্যবস্থা বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে বাধ্য, বৈষম্য না থাকলে অর্থাৎ অধিকার ও সুযোগের দিক থেকে সবাই যদি সমান হয়ে যায় তাহলে ওই ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক হয়ে পড়বে এবং পুঁজিবাদের ঠিক বিপরীত প্রান্তে সমাজতন্ত্রের অবস্থান।

ইতিপূর্বে বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট এবং কলিন পাওয়েল ও কন্ডোলিৎসা রাইস পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন; তাঁরা কৃষ্ণাঙ্গ বংশোদ্ভূত। কিন্তু কেউই এমন দাবি করেননি যে এর দ্বারা বর্ণবৈষম্যের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। আসল ব্যাপার হলো ছাড় দেওয়া। পুঁজিবাদীব্যবস্থা নানা রকমের ছাড় দিয়ে থাকে, সেই ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করার জন্যই; জাহাজে মাত্রার অতিরিক্ত মাল বোঝাই হলে জাহাজটি পাছে ডুবে না যায় তার জন্য মালামালের কিছুটা সমুদ্রে নিক্ষেপের রীতি আগের দিনে চালু ছিল, কৃষ্ণাঙ্গ বংশোদ্ভূতদেরকে কিছুটা সুযোগ দেওয়াটাও ওই রকমের আত্মরক্ষামূলক নীতিরই প্রয়োগ বটে। এতে সাপও মরবে অথচ পুঁজিবাদের লাঠিও ভাঙবে না।

বিল ক্লিনটন একসময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন। নৈতিক বিচারে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রকে উন্নতমানের বলে চিহ্নিত করা যায়নি, বরং একটি বিশেষ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত বেশি নিন্দিত হয়েছেন। তাঁর পরে যিনি প্রেসিডেন্ট হয়ে এলেন, তিনি ক্লিনটনের তুলনায় অনেক নিম্নমানের মানুষ। তিনি প্রতারণার মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং যুদ্ধ বাধিয়ে হাজার হাজার মানুষ হত্যা এবং লাখ লাখ মানুষকে উৎপাটিত করে কলঙ্কিত হয়েছেন। মার্কিন অর্থনীতির মন্দার সূত্রপাতও তাঁর প্রশ্রয়েই ঘটে। পুঁজিবাদীব্যবস্থাকে শক্ত করতে গিয়ে তিনি তাকে নাজুক করে তুলেছিলেন। বুশ-সমর্থক রিপাবলিকানদেরকে দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়—এটা আমেরিকার মানুষ বুঝে ফেলেছে, তারা পরিবর্তন চেয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন মানে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নয়। এ রকম চিন্তা করবার সুযোগ কিংবা অনুপ্রেরণার কোনোটাই তাদের নেই; তারা যেটা চেয়েছিল তা হলো একজন যোগ্য লোক যিনি রাষ্ট্রের হাল ধরতে পারবেন। শক্ত হাতে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবেন।

ট্রাম্প সাহেব সেই পুরোনো পথ ধরেই চলবেন, তাতে সন্দেহ নেই। পুঁজিবাদকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার ভেতর দিয়েই তিনি তাঁর যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ দেবেন। কমলা হ্যারিস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্ট হলে পালে পরিবর্তনের হাওয়া লাগত—এমনটা ভাবার কারণ নেই। তবে মন্দের তুলনায় কিছুটা ভালো বলা যায়।

এখন যেটা দরকার তা হলো বিকল্প ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ানো। বলা বাহুল্য পুঁজিবাদের বিকল্প সংশোধিত পুঁজিবাদ নয়। সেটা হতেই হবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার অপর নাম সমাজতন্ত্র। উদারনীতি দিয়ে কাজ হবে না, উদারনীতি পুঁজিবাদেরই আরেক স্বরূপ, ফ্যাসিবাদের বিপরীতে যদিও। পৃথিবী এখন উগ্র পুঁজিবাদীদের দখলে, তাদেরকে পরাভূত করতে হলে কেবল প্রতিরোধ নয়, বিকল্প চাই; সেটা ভুললে পরিবর্তনের আশা দুরাশা মাত্র।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সবকিছুই পুঁজিবাদের দুঃশাসনের অধীনেই; বাস্তবতা হচ্ছে, একমাত্র ক্ষমতা-বদল ভিন্ন তেমন কোনো রদবদল ঘটেনি। সবই আগের নিয়মে বহাল রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে আরও অবনতি লক্ষ করা যাচ্ছে। বরং বলা যায়, পুঁজিবাদের চেহারার আরও উন্মোচন ঘটেছে। তালেবান বিতাড়নের নামে আফগানিস্তান দখল করা হয়েছে, কিন্তু তালেবানরা বিতাড়িত হয়নি, তারা আবার ফিরে এসেছে। বলা বাহুল্য, তালেবানকে পুঁজিবাদী আমেরিকাই তৈরি করেছিল রুশ বাহিনীকে তাড়াবার জন্য; রুশরা চলে গেছে, অন্য শত্রুর অভাবে তালেবান ও মার্কিনরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তবে সেটাই যে প্রধান কারণ এই যুদ্ধের, তা নয়। আমেরিকার জন্য যুদ্ধ খুবই দরকার। নিজেদের দেশের অস্ত্র তৈরিওয়ালাদের ব্যবসা চালু রাখা চাই, সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ করে বেকার সমস্যা কিছুটা লাঘব করাও দরকার। ঠিকাদারের জন্য সুবিধা করে দেওয়াও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; সর্বোপরি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আফগানিস্তানকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসাটা খুবই জরুরি। ইরাকও তারা দখল করেছে। অজুহাত, সেখানে মানববিধ্বংসী অস্ত্রের সমাহার ঘটেছিল। সেটা যে দুর্বৃত্তের ছল ছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রের খবরটা একেবারে ভুয়া ছিল—এটা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে। তবে যুদ্ধ বাধানো দরকার ছিল এবং তার জন্য একটা না একটা অজুহাত যে উদ্ভাবন করা যেতই—সে বিষয়ে সন্দেহ রাখবার কোনো কারণ নেই।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ ঘটেছিল। তেমন দৃশ্যমান কর্মসূচির আবশ্যকতা এখন মনে হয় কিছুটা কমে এসেছে, কেননা পুঁজিবাদ এখন নিজেই নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ছিল, এখন তার নতুন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্থান ঘটেছে পশ্চিমে রাশিয়া প্রাচ্য দেশে চীন, ইরান এবং ভারত। কিন্তু এসব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ততটা বিপজ্জনক নয়, যতটা আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘরের শত্রু বিভীষণের তৎপরতা। পুঁজিবাদের আপন গৃহে লালিতপালিত যে বীভৎস লালসা ও প্রতারণা, তারাই এখন ঘাড়ে হাত দিয়েছে পুঁজিবাদের। যার দরুন পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিগুলোর একটি যে ব্যাংক-ব্যবস্থা, তা ভেঙে পড়বার উপক্রম। অতি মুনাফা ও নানা ধরনের প্রতারণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অনেক বড় বড় ব্যাংক তাদের আমানতকারীদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিতে পারছিল না, ফলে খবর রটে গিয়েছিল যে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে; টাকা ফেরত চেয়ে আমানতকারীরা তখন ভিড় বাড়িয়েছে এবং ব্যাংক আরও মুশকিলে পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়েছিল অসহায় আমানতকারীদের ওপর। সবটা মিলিয়ে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তা হলো আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়া। ব্যাংক ও শেয়ারবাজার চলে আস্থার ওপর ভর করে। পুঁজিবাদীব্যবস্থার নির্ভরশীলতাও ওই আস্থার ওপরেই; সেটা ভেঙে পড়লে ব্যবসার জন্য বিপদ ঘনিয়ে আসবে। আর বিপদটা ঘটিয়েছে বাইরের কোনো শত্রু নয়, ভেতরের লোকেরাই।

পুঁজিবাদী দর্শনের মূল কথাটা সবকিছুকে ব্যক্তিগতকরণ এবং অর্থনীতির গতিপ্রবাহকে মুক্তবাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া; অর্থাৎ কিনা যে যেমনভাবে পারে লুটপাট করুক, মানুষকে যত পারে ঠকাতে থাকুক, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের কিছু করবার নেই, রাষ্ট্র কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু ওই স্বাধীনতা যখন অরাজকতায় পর্যবসিত হলো, যা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল, তখন রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হলো, টাকার থলে হাতে। ব্যাংককে রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিপুল পরিমাণে ঋণ দিল। পরে অন্যসব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকেও একই পথ ধরতে হয়েছে। কোথাও কোথাও রাষ্ট্র ব্যাংকের মালিকানা কিনে নিচ্ছে। রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করার একটা চেষ্টা হয়েছে, যেটা অনেকটা পরিহাসের মতো বটে। কেননা, এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পেছনের তাড়নাটা সাধারণত মানুষের স্বার্থ দেখা নয়, তাড়নাটা হচ্ছে পুঁজিবাদকে বাঁচানো। সমাজতন্ত্রীরাও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যত কম হয় ততই ভালো মনে করে, কেননা রাষ্ট্রের কাজই হচ্ছে কর্তাদের স্বার্থ দেখা, সাধারণ মানুষের স্বার্থকে বিপন্ন করে হলেও। এ ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। সাধারণ মানুষ ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছে, তাদের সেই টাকা খোয়া যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তখন রাষ্ট্র কী করেছে? ব্যাংককে টাকা ধার দিয়েছে। সেই টাকাটা আসছে কোথা থেকে? আসছে এবং আসবে ট্যাক্স থেকে, ট্যাক্স আবার ওই সাধারণ মানুষকেই দিতে হবে। রাষ্ট্র মাছের তেল দিয়েই মাছ ভাজবে।

রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যেই পুঁজিবাদীরা ব্যাংকগুলোকে অন্তঃসারশূন্য করে ছেড়েছে, আবার রাষ্ট্রই এখন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিয়ে ব্যাংকগুলোকে চালু করছে। কেবল ব্যাংকে সীমাবদ্ধ থাকেনি, অর্থনীতির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে লোকে বাড়িঘর তৈরি করত, মোটরগাড়ি কিনত, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করত। ব্যাংক টাকা দিতে পারে না, তাই লোকে টাকা খরচ করতে পারছে না। ফলে জিনিসপত্রের, বিশেষ করে মোটরগাড়ির চাহিদা পড়ে যাচ্ছে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, লোক ছাঁটাই হচ্ছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত নিম্নমুখী হচ্ছে। বলা হচ্ছে এমন মন্দা উন্নত বিশ্ব কখনো দেখেনি। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে বিশ্বজুড়ে। কেননা বিশ্ব তো এখন একই বিশ্ব, পুঁজিবাদী বিশ্ব।

এর প্রতিকার কী? প্রতিকার পুঁজিবাদী পথে হবে না। হচ্ছেও না। হতে হবে সমাজতান্ত্রিক রাস্তায়। অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। পুঁজিবাদী বিশ্ব সে উদ্যোগ নেবে না; তারা রাষ্ট্রকে ব্যবহার করবে ব্যক্তির স্বার্থকে পুষ্ট করবার জন্য। তার ফলে বৈষম্য সেখানে কমবে না, বরং বাড়তেই থাকবে। বৈষম্যের একটা দিক হচ্ছে বর্ণবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট হিসেবে এখন রয়েছেন একজন মামলায় অভিযুক্ত ধিক্কৃত ব্যক্তি ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রচার করা হচ্ছে যে তাঁর দ্বারা ওই রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটবে। এবং নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে ভাববার সুযোগ পাবে। সেটা ঘটেছে; কিন্তু বর্ণবাদী বৈষম্য তীব্রতর হবে, যেমন থাকবে লিঙ্গগত বৈষম্য এবং সর্বোপরি ধনবৈষম্য। কেননা, পুঁজিবাদীব্যবস্থা বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে বাধ্য, বৈষম্য না থাকলে অর্থাৎ অধিকার ও সুযোগের দিক থেকে সবাই যদি সমান হয়ে যায় তাহলে ওই ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক হয়ে পড়বে এবং পুঁজিবাদের ঠিক বিপরীত প্রান্তে সমাজতন্ত্রের অবস্থান।

ইতিপূর্বে বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট এবং কলিন পাওয়েল ও কন্ডোলিৎসা রাইস পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন; তাঁরা কৃষ্ণাঙ্গ বংশোদ্ভূত। কিন্তু কেউই এমন দাবি করেননি যে এর দ্বারা বর্ণবৈষম্যের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। আসল ব্যাপার হলো ছাড় দেওয়া। পুঁজিবাদীব্যবস্থা নানা রকমের ছাড় দিয়ে থাকে, সেই ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করার জন্যই; জাহাজে মাত্রার অতিরিক্ত মাল বোঝাই হলে জাহাজটি পাছে ডুবে না যায় তার জন্য মালামালের কিছুটা সমুদ্রে নিক্ষেপের রীতি আগের দিনে চালু ছিল, কৃষ্ণাঙ্গ বংশোদ্ভূতদেরকে কিছুটা সুযোগ দেওয়াটাও ওই রকমের আত্মরক্ষামূলক নীতিরই প্রয়োগ বটে। এতে সাপও মরবে অথচ পুঁজিবাদের লাঠিও ভাঙবে না।

বিল ক্লিনটন একসময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন। নৈতিক বিচারে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রকে উন্নতমানের বলে চিহ্নিত করা যায়নি, বরং একটি বিশেষ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত বেশি নিন্দিত হয়েছেন। তাঁর পরে যিনি প্রেসিডেন্ট হয়ে এলেন, তিনি ক্লিনটনের তুলনায় অনেক নিম্নমানের মানুষ। তিনি প্রতারণার মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং যুদ্ধ বাধিয়ে হাজার হাজার মানুষ হত্যা এবং লাখ লাখ মানুষকে উৎপাটিত করে কলঙ্কিত হয়েছেন। মার্কিন অর্থনীতির মন্দার সূত্রপাতও তাঁর প্রশ্রয়েই ঘটে। পুঁজিবাদীব্যবস্থাকে শক্ত করতে গিয়ে তিনি তাকে নাজুক করে তুলেছিলেন। বুশ-সমর্থক রিপাবলিকানদেরকে দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়—এটা আমেরিকার মানুষ বুঝে ফেলেছে, তারা পরিবর্তন চেয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন মানে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নয়। এ রকম চিন্তা করবার সুযোগ কিংবা অনুপ্রেরণার কোনোটাই তাদের নেই; তারা যেটা চেয়েছিল তা হলো একজন যোগ্য লোক যিনি রাষ্ট্রের হাল ধরতে পারবেন। শক্ত হাতে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবেন।

ট্রাম্প সাহেব সেই পুরোনো পথ ধরেই চলবেন, তাতে সন্দেহ নেই। পুঁজিবাদকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার ভেতর দিয়েই তিনি তাঁর যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ দেবেন। কমলা হ্যারিস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্ট হলে পালে পরিবর্তনের হাওয়া লাগত—এমনটা ভাবার কারণ নেই। তবে মন্দের তুলনায় কিছুটা ভালো বলা যায়।

এখন যেটা দরকার তা হলো বিকল্প ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ানো। বলা বাহুল্য পুঁজিবাদের বিকল্প সংশোধিত পুঁজিবাদ নয়। সেটা হতেই হবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার অপর নাম সমাজতন্ত্র। উদারনীতি দিয়ে কাজ হবে না, উদারনীতি পুঁজিবাদেরই আরেক স্বরূপ, ফ্যাসিবাদের বিপরীতে যদিও। পৃথিবী এখন উগ্র পুঁজিবাদীদের দখলে, তাদেরকে পরাভূত করতে হলে কেবল প্রতিরোধ নয়, বিকল্প চাই; সেটা ভুললে পরিবর্তনের আশা দুরাশা মাত্র।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত আজ এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের পথে। আমরা দেখতে পাই, প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতিতে এআই হয়ে উঠেছে এই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। ২০২৪ সালে সংসদে পাস হওয়া পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল ব্যাংক গাইডলাইন শাখাহীন অ্যাপনির্ভর ব্যাংকিংয়ের নতুন কাঠামো তৈরি করেছ

২ ঘণ্টা আগে

একটি দেশের তরুণ প্রজন্ম হলো তার ভবিষ্যতের দিকনির্দেশক। তরুণেরা আসলে দেশের প্রাণশক্তি, তাদের হাতে লুকিয়ে থাকে দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি। কিন্তু যখন সেই তরুণেরা কাজ পায় না, তখন তাদের স্বপ্নগুলো যেন ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়া নদীর মতো নিঃশেষ হয়ে যায়। শিক্ষিত হয়েও যখন হাতে কাজ নেই, তখন হতাশা, দুশ্চিন্তা আর অস

৩ ঘণ্টা আগে

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে অসুস্থ গরু জবাই করে, সেই গরুর মাংস খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানুষ। এ কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। আমাদের এই দেশে খানিকটা প্রোটিন খাওয়া যে অনেকের কাছেই বিলাসিতা, সে কথা কে না জানে! পৃথিবীর সবচেয়ে কম প্রোটিন খায় যে দেশগুলো, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ফলে, অর্ধেকের কম দামে সুন্দরগঞ্জে

৩ ঘণ্টা আগে

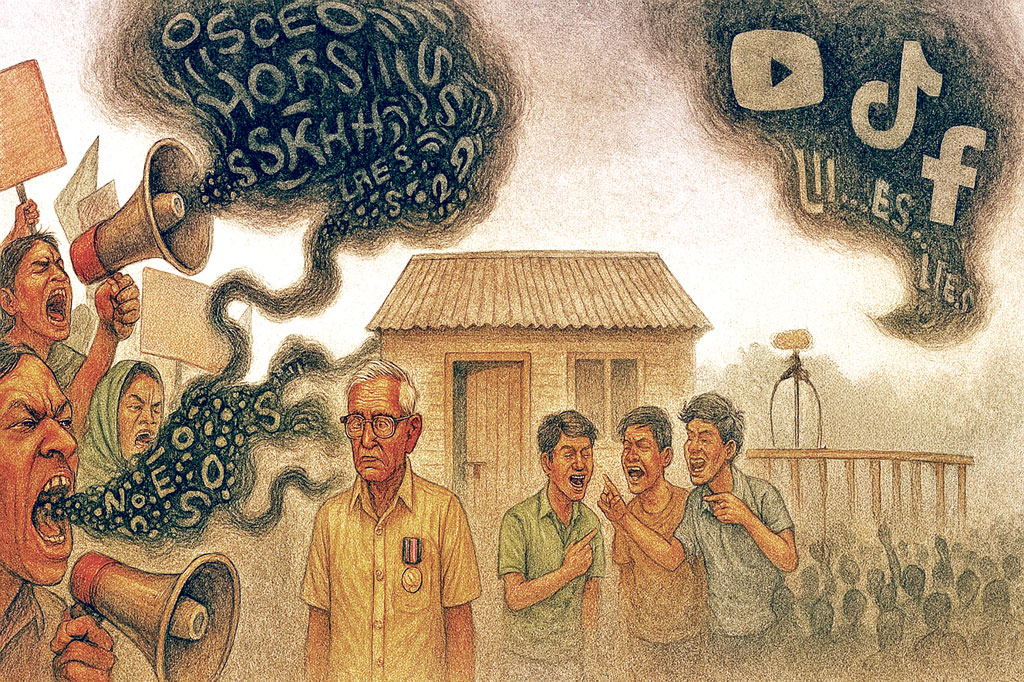

রাজনীতির মাঠে অশালীন শব্দ ব্যবহার করলে আর মিথ্যা কথা বললে জনপ্রিয়তা বাড়ে—এ রকম বক্তব্যসহ সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলমের লেখা একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে বৃহস্পতিবারের আজকের পত্রিকায়। ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

১ দিন আগে