নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন অন্যতম ঋণগ্রস্ত। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে দশমিক ৫ শতাংশের কম অবদান রেখেও বাংলাদেশকে মাথাপিছু ৭৯ দশমিক ৬০ মার্কিন ডলারের জলবায়ু ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পাওয়া জলবায়ু অর্থায়নে ঋণ ও অনুদানের অনুপাত ২ দশমিক ৭, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) গড় মান দশমিক ৭-এর প্রায় চার গুণ। একই সঙ্গে বহুপাক্ষিক ঋণ অনুপাত দশমিক ৯৪, যা এলডিসি গড় দশমিক ১৯-এর প্রায় পাঁচ গুণ।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের তৈরি ক্লাইমেট ডেট রিস্ক ইনডেক্স (সিডিআরআই-২০২৫) প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। শনিবার রাজধানীর বনানীতে হোটেল শেরাটনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক প্রমুখ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন খান এ গবেষণায় নেতৃত্বে দেন। অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সহগবেষক তন্ময় সাহা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশের সিডিআরআই-২০২৫ স্কোর ১০০-এর মধ্যে ৬৫ দশমিক ৩৭, যা ২০৩১ সালে বেড়ে ৬৫ দশমিক ৬৩-তে পৌঁছাতে পারে। ফলে বাংলাদেশ ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ’ শ্রেণিতে পড়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের অ্যাডাপটেশন-টু-মিটিগেশন অনুপাত কেবল দশমিক ৪২, যা এলডিসি গড়ের অর্ধেকেরও কম। এতে করে জলবায়ু সহনশীলতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তহবিল মারাত্মকভাবে ঘাটতিতে রয়েছে।

গবেষণার ফলাফল বলছে, প্যারিস চুক্তির অধীনে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন এখন ‘জলবায়ু ঋণ ফাঁদে’ পরিণত হয়েছে। জলবায়ু অর্থায়নের ৭০ শতাংশেরও বেশি ঋণ আকারে আসে, ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হচ্ছে। প্রথমত ঘন ঘন জলবায়ু বিপর্যয়ের ক্ষতি সামলাতে এবং দ্বিতীয়ত ঋণের কিস্তি পরিশোধে। ২০০০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জলবায়ু বিপর্যয়ে ১৩০ মিলিয়নেরও বেশি বাংলাদেশি বাস্তুচ্যুত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবুও অভিযোজনমূলক সহায়তা অপ্রতুল রয়ে গেছে, আর পরিবারগুলো প্রতিবছর গড়ে নিজ খরচে প্রায় ১০ হাজার ৭০০ টাকা (প্রায় ৮৮ মার্কিন ডলার) ব্যয় করছে, যা বার্ষিক প্রায় ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের সমান।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা জলবায়ু প্রভাব কমাতে পারে, কিন্তু কপের মতো বৈশ্বিক ফোরামে প্রতিশ্রুত ফল মেলে না। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক আদালতের (আইসিজে) রায়ের আলোকে বৈষম্যমূলক কার্বন নিঃসরণ মোকাবিলা করতে হবে এবং একই সঙ্গে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও এনডিসি বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক বলেন, জলবায়ু একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় হলেও বাংলাদেশ এখনো চরম ঝুঁকিপূর্ণ। অনুদান সীমিত, ঋণ ঝুঁকিপূর্ণ এবং বেসরকারি খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা আর্থিক চাপ বাড়াচ্ছে। ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী পাচারসহ অতিরিক্ত হুমকির মুখে। প্রকৃত সহনশীলতা গড়তে স্থানীয় জ্ঞান, প্রযুক্তি ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, ধাপে ধাপে ক্ষুদ্র সমাধান যথেষ্ট নয়।

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন খান বলেন, কপ ২৯-এ চালু হওয়া ১ বিলিয়ন ডলারের ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যাকশন ফান্ড যদি দৃঢ় অঙ্গীকার ও স্পষ্ট শাসন কাঠামো না পায়, তবে এটি ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতিতেই রয়ে যাবে, ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য জীবনরেখা হবে না।

ঢাকার সুইডেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ও ডেপুটি হেড অব ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন নায়োকা মার্টিনেজ-ব্যাকস্ট্রম বলেন, জলবায়ু অর্থায়নকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক, ন্যায্য ও কার্যকর, যাতে প্রকৃতি সুরক্ষিত হয় এবং ন্যায়সংগত রূপান্তর ঘটে। অনুদানের বাইরেও নতুন অর্থের উৎস দরকার।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ বলেন, অভিযোজন অর্থায়নকে অবশ্যই অনুদানভিত্তিক ও ন্যায্য হতে হবে, না হলে বিশ্ব এক জলবায়ু ঋণ সংকটে পড়বে, যেখানে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বেঁচে থাকা হবে অযোগ্য এবং সবার জন্য অস্থিতিশীল।

ঢাকার সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের কো-অপারেশন অফিসার শিরিন লিরা বলেন, জলবায়ু তহবিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ যদি জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে না পারে, তবে বৈশ্বিক অর্থায়নে প্রবেশাধিকার সীমিত থাকবে।

গ্রিনপিস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রিনস্পিকার ফারিয়া হোসেন ইকরা বলেন, বাংলাদেশ যখন এলডিসি থেকে উত্তরণের পথে, ন্যায্য ও সুবিচারমূলক জলবায়ু অর্থায়ন পাওয়া আরও কঠিন হবে। বড় দূষণকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য এবং প্রাপ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে আইসিজের পরামর্শমূলক রায়কে আইনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ড. সাইমন পারভেজ বলেন, বাংলাদেশের নিঃসরণ সামান্য হলেও প্রভাবের শিকার সবচেয়ে বেশি। জলবায়ু অর্থায়নকে ঋণ থেকে সরিয়ে ন্যায্যতা ও সমঅধিকারের পথে নিতে হবে। জলবায়ু ঋণের যুগ শেষ করে জলবায়ু ন্যায়ের যুগ শুরু করতে হবে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) যুগ্ম সচিব ড. কাজী শাহজাহান বলেন, অর্থায়ন কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা বুঝতে হবে, বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামো থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং স্থানীয় সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে, যেন তথ্য ও সম্পদ কৌশলগতভাবে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন অন্যতম ঋণগ্রস্ত। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে দশমিক ৫ শতাংশের কম অবদান রেখেও বাংলাদেশকে মাথাপিছু ৭৯ দশমিক ৬০ মার্কিন ডলারের জলবায়ু ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পাওয়া জলবায়ু অর্থায়নে ঋণ ও অনুদানের অনুপাত ২ দশমিক ৭, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) গড় মান দশমিক ৭-এর প্রায় চার গুণ। একই সঙ্গে বহুপাক্ষিক ঋণ অনুপাত দশমিক ৯৪, যা এলডিসি গড় দশমিক ১৯-এর প্রায় পাঁচ গুণ।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের তৈরি ক্লাইমেট ডেট রিস্ক ইনডেক্স (সিডিআরআই-২০২৫) প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। শনিবার রাজধানীর বনানীতে হোটেল শেরাটনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক প্রমুখ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন খান এ গবেষণায় নেতৃত্বে দেন। অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সহগবেষক তন্ময় সাহা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশের সিডিআরআই-২০২৫ স্কোর ১০০-এর মধ্যে ৬৫ দশমিক ৩৭, যা ২০৩১ সালে বেড়ে ৬৫ দশমিক ৬৩-তে পৌঁছাতে পারে। ফলে বাংলাদেশ ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ’ শ্রেণিতে পড়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের অ্যাডাপটেশন-টু-মিটিগেশন অনুপাত কেবল দশমিক ৪২, যা এলডিসি গড়ের অর্ধেকেরও কম। এতে করে জলবায়ু সহনশীলতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তহবিল মারাত্মকভাবে ঘাটতিতে রয়েছে।

গবেষণার ফলাফল বলছে, প্যারিস চুক্তির অধীনে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন এখন ‘জলবায়ু ঋণ ফাঁদে’ পরিণত হয়েছে। জলবায়ু অর্থায়নের ৭০ শতাংশেরও বেশি ঋণ আকারে আসে, ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হচ্ছে। প্রথমত ঘন ঘন জলবায়ু বিপর্যয়ের ক্ষতি সামলাতে এবং দ্বিতীয়ত ঋণের কিস্তি পরিশোধে। ২০০০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জলবায়ু বিপর্যয়ে ১৩০ মিলিয়নেরও বেশি বাংলাদেশি বাস্তুচ্যুত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবুও অভিযোজনমূলক সহায়তা অপ্রতুল রয়ে গেছে, আর পরিবারগুলো প্রতিবছর গড়ে নিজ খরচে প্রায় ১০ হাজার ৭০০ টাকা (প্রায় ৮৮ মার্কিন ডলার) ব্যয় করছে, যা বার্ষিক প্রায় ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের সমান।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা জলবায়ু প্রভাব কমাতে পারে, কিন্তু কপের মতো বৈশ্বিক ফোরামে প্রতিশ্রুত ফল মেলে না। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক আদালতের (আইসিজে) রায়ের আলোকে বৈষম্যমূলক কার্বন নিঃসরণ মোকাবিলা করতে হবে এবং একই সঙ্গে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও এনডিসি বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক বলেন, জলবায়ু একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় হলেও বাংলাদেশ এখনো চরম ঝুঁকিপূর্ণ। অনুদান সীমিত, ঋণ ঝুঁকিপূর্ণ এবং বেসরকারি খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা আর্থিক চাপ বাড়াচ্ছে। ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী পাচারসহ অতিরিক্ত হুমকির মুখে। প্রকৃত সহনশীলতা গড়তে স্থানীয় জ্ঞান, প্রযুক্তি ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, ধাপে ধাপে ক্ষুদ্র সমাধান যথেষ্ট নয়।

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন খান বলেন, কপ ২৯-এ চালু হওয়া ১ বিলিয়ন ডলারের ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যাকশন ফান্ড যদি দৃঢ় অঙ্গীকার ও স্পষ্ট শাসন কাঠামো না পায়, তবে এটি ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতিতেই রয়ে যাবে, ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য জীবনরেখা হবে না।

ঢাকার সুইডেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ও ডেপুটি হেড অব ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন নায়োকা মার্টিনেজ-ব্যাকস্ট্রম বলেন, জলবায়ু অর্থায়নকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক, ন্যায্য ও কার্যকর, যাতে প্রকৃতি সুরক্ষিত হয় এবং ন্যায়সংগত রূপান্তর ঘটে। অনুদানের বাইরেও নতুন অর্থের উৎস দরকার।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ বলেন, অভিযোজন অর্থায়নকে অবশ্যই অনুদানভিত্তিক ও ন্যায্য হতে হবে, না হলে বিশ্ব এক জলবায়ু ঋণ সংকটে পড়বে, যেখানে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বেঁচে থাকা হবে অযোগ্য এবং সবার জন্য অস্থিতিশীল।

ঢাকার সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের কো-অপারেশন অফিসার শিরিন লিরা বলেন, জলবায়ু তহবিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ যদি জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে না পারে, তবে বৈশ্বিক অর্থায়নে প্রবেশাধিকার সীমিত থাকবে।

গ্রিনপিস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রিনস্পিকার ফারিয়া হোসেন ইকরা বলেন, বাংলাদেশ যখন এলডিসি থেকে উত্তরণের পথে, ন্যায্য ও সুবিচারমূলক জলবায়ু অর্থায়ন পাওয়া আরও কঠিন হবে। বড় দূষণকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য এবং প্রাপ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে আইসিজের পরামর্শমূলক রায়কে আইনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ড. সাইমন পারভেজ বলেন, বাংলাদেশের নিঃসরণ সামান্য হলেও প্রভাবের শিকার সবচেয়ে বেশি। জলবায়ু অর্থায়নকে ঋণ থেকে সরিয়ে ন্যায্যতা ও সমঅধিকারের পথে নিতে হবে। জলবায়ু ঋণের যুগ শেষ করে জলবায়ু ন্যায়ের যুগ শুরু করতে হবে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) যুগ্ম সচিব ড. কাজী শাহজাহান বলেন, অর্থায়ন কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা বুঝতে হবে, বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামো থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং স্থানীয় সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে, যেন তথ্য ও সম্পদ কৌশলগতভাবে ব্যবহৃত হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন অন্যতম ঋণগ্রস্ত। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে দশমিক ৫ শতাংশের কম অবদান রেখেও বাংলাদেশকে মাথাপিছু ৭৯ দশমিক ৬০ মার্কিন ডলারের জলবায়ু ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পাওয়া জলবায়ু অর্থায়নে ঋণ ও অনুদানের অনুপাত ২ দশমিক ৭, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) গড় মান দশমিক ৭-এর প্রায় চার গুণ। একই সঙ্গে বহুপাক্ষিক ঋণ অনুপাত দশমিক ৯৪, যা এলডিসি গড় দশমিক ১৯-এর প্রায় পাঁচ গুণ।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের তৈরি ক্লাইমেট ডেট রিস্ক ইনডেক্স (সিডিআরআই-২০২৫) প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। শনিবার রাজধানীর বনানীতে হোটেল শেরাটনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক প্রমুখ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন খান এ গবেষণায় নেতৃত্বে দেন। অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সহগবেষক তন্ময় সাহা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশের সিডিআরআই-২০২৫ স্কোর ১০০-এর মধ্যে ৬৫ দশমিক ৩৭, যা ২০৩১ সালে বেড়ে ৬৫ দশমিক ৬৩-তে পৌঁছাতে পারে। ফলে বাংলাদেশ ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ’ শ্রেণিতে পড়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের অ্যাডাপটেশন-টু-মিটিগেশন অনুপাত কেবল দশমিক ৪২, যা এলডিসি গড়ের অর্ধেকেরও কম। এতে করে জলবায়ু সহনশীলতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তহবিল মারাত্মকভাবে ঘাটতিতে রয়েছে।

গবেষণার ফলাফল বলছে, প্যারিস চুক্তির অধীনে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন এখন ‘জলবায়ু ঋণ ফাঁদে’ পরিণত হয়েছে। জলবায়ু অর্থায়নের ৭০ শতাংশেরও বেশি ঋণ আকারে আসে, ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হচ্ছে। প্রথমত ঘন ঘন জলবায়ু বিপর্যয়ের ক্ষতি সামলাতে এবং দ্বিতীয়ত ঋণের কিস্তি পরিশোধে। ২০০০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জলবায়ু বিপর্যয়ে ১৩০ মিলিয়নেরও বেশি বাংলাদেশি বাস্তুচ্যুত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবুও অভিযোজনমূলক সহায়তা অপ্রতুল রয়ে গেছে, আর পরিবারগুলো প্রতিবছর গড়ে নিজ খরচে প্রায় ১০ হাজার ৭০০ টাকা (প্রায় ৮৮ মার্কিন ডলার) ব্যয় করছে, যা বার্ষিক প্রায় ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের সমান।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা জলবায়ু প্রভাব কমাতে পারে, কিন্তু কপের মতো বৈশ্বিক ফোরামে প্রতিশ্রুত ফল মেলে না। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক আদালতের (আইসিজে) রায়ের আলোকে বৈষম্যমূলক কার্বন নিঃসরণ মোকাবিলা করতে হবে এবং একই সঙ্গে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও এনডিসি বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক বলেন, জলবায়ু একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় হলেও বাংলাদেশ এখনো চরম ঝুঁকিপূর্ণ। অনুদান সীমিত, ঋণ ঝুঁকিপূর্ণ এবং বেসরকারি খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা আর্থিক চাপ বাড়াচ্ছে। ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী পাচারসহ অতিরিক্ত হুমকির মুখে। প্রকৃত সহনশীলতা গড়তে স্থানীয় জ্ঞান, প্রযুক্তি ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, ধাপে ধাপে ক্ষুদ্র সমাধান যথেষ্ট নয়।

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন খান বলেন, কপ ২৯-এ চালু হওয়া ১ বিলিয়ন ডলারের ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যাকশন ফান্ড যদি দৃঢ় অঙ্গীকার ও স্পষ্ট শাসন কাঠামো না পায়, তবে এটি ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতিতেই রয়ে যাবে, ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য জীবনরেখা হবে না।

ঢাকার সুইডেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ও ডেপুটি হেড অব ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন নায়োকা মার্টিনেজ-ব্যাকস্ট্রম বলেন, জলবায়ু অর্থায়নকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক, ন্যায্য ও কার্যকর, যাতে প্রকৃতি সুরক্ষিত হয় এবং ন্যায়সংগত রূপান্তর ঘটে। অনুদানের বাইরেও নতুন অর্থের উৎস দরকার।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ বলেন, অভিযোজন অর্থায়নকে অবশ্যই অনুদানভিত্তিক ও ন্যায্য হতে হবে, না হলে বিশ্ব এক জলবায়ু ঋণ সংকটে পড়বে, যেখানে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বেঁচে থাকা হবে অযোগ্য এবং সবার জন্য অস্থিতিশীল।

ঢাকার সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের কো-অপারেশন অফিসার শিরিন লিরা বলেন, জলবায়ু তহবিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ যদি জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে না পারে, তবে বৈশ্বিক অর্থায়নে প্রবেশাধিকার সীমিত থাকবে।

গ্রিনপিস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রিনস্পিকার ফারিয়া হোসেন ইকরা বলেন, বাংলাদেশ যখন এলডিসি থেকে উত্তরণের পথে, ন্যায্য ও সুবিচারমূলক জলবায়ু অর্থায়ন পাওয়া আরও কঠিন হবে। বড় দূষণকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য এবং প্রাপ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে আইসিজের পরামর্শমূলক রায়কে আইনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ড. সাইমন পারভেজ বলেন, বাংলাদেশের নিঃসরণ সামান্য হলেও প্রভাবের শিকার সবচেয়ে বেশি। জলবায়ু অর্থায়নকে ঋণ থেকে সরিয়ে ন্যায্যতা ও সমঅধিকারের পথে নিতে হবে। জলবায়ু ঋণের যুগ শেষ করে জলবায়ু ন্যায়ের যুগ শুরু করতে হবে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) যুগ্ম সচিব ড. কাজী শাহজাহান বলেন, অর্থায়ন কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা বুঝতে হবে, বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামো থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং স্থানীয় সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে, যেন তথ্য ও সম্পদ কৌশলগতভাবে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন অন্যতম ঋণগ্রস্ত। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে দশমিক ৫ শতাংশের কম অবদান রেখেও বাংলাদেশকে মাথাপিছু ৭৯ দশমিক ৬০ মার্কিন ডলারের জলবায়ু ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পাওয়া জলবায়ু অর্থায়নে ঋণ ও অনুদানের অনুপাত ২ দশমিক ৭, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) গড় মান দশমিক ৭-এর প্রায় চার গুণ। একই সঙ্গে বহুপাক্ষিক ঋণ অনুপাত দশমিক ৯৪, যা এলডিসি গড় দশমিক ১৯-এর প্রায় পাঁচ গুণ।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের তৈরি ক্লাইমেট ডেট রিস্ক ইনডেক্স (সিডিআরআই-২০২৫) প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। শনিবার রাজধানীর বনানীতে হোটেল শেরাটনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক প্রমুখ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন খান এ গবেষণায় নেতৃত্বে দেন। অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সহগবেষক তন্ময় সাহা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশের সিডিআরআই-২০২৫ স্কোর ১০০-এর মধ্যে ৬৫ দশমিক ৩৭, যা ২০৩১ সালে বেড়ে ৬৫ দশমিক ৬৩-তে পৌঁছাতে পারে। ফলে বাংলাদেশ ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ’ শ্রেণিতে পড়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের অ্যাডাপটেশন-টু-মিটিগেশন অনুপাত কেবল দশমিক ৪২, যা এলডিসি গড়ের অর্ধেকেরও কম। এতে করে জলবায়ু সহনশীলতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তহবিল মারাত্মকভাবে ঘাটতিতে রয়েছে।

গবেষণার ফলাফল বলছে, প্যারিস চুক্তির অধীনে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন এখন ‘জলবায়ু ঋণ ফাঁদে’ পরিণত হয়েছে। জলবায়ু অর্থায়নের ৭০ শতাংশেরও বেশি ঋণ আকারে আসে, ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হচ্ছে। প্রথমত ঘন ঘন জলবায়ু বিপর্যয়ের ক্ষতি সামলাতে এবং দ্বিতীয়ত ঋণের কিস্তি পরিশোধে। ২০০০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জলবায়ু বিপর্যয়ে ১৩০ মিলিয়নেরও বেশি বাংলাদেশি বাস্তুচ্যুত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবুও অভিযোজনমূলক সহায়তা অপ্রতুল রয়ে গেছে, আর পরিবারগুলো প্রতিবছর গড়ে নিজ খরচে প্রায় ১০ হাজার ৭০০ টাকা (প্রায় ৮৮ মার্কিন ডলার) ব্যয় করছে, যা বার্ষিক প্রায় ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের সমান।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা জলবায়ু প্রভাব কমাতে পারে, কিন্তু কপের মতো বৈশ্বিক ফোরামে প্রতিশ্রুত ফল মেলে না। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক আদালতের (আইসিজে) রায়ের আলোকে বৈষম্যমূলক কার্বন নিঃসরণ মোকাবিলা করতে হবে এবং একই সঙ্গে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও এনডিসি বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক বলেন, জলবায়ু একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় হলেও বাংলাদেশ এখনো চরম ঝুঁকিপূর্ণ। অনুদান সীমিত, ঋণ ঝুঁকিপূর্ণ এবং বেসরকারি খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা আর্থিক চাপ বাড়াচ্ছে। ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী পাচারসহ অতিরিক্ত হুমকির মুখে। প্রকৃত সহনশীলতা গড়তে স্থানীয় জ্ঞান, প্রযুক্তি ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, ধাপে ধাপে ক্ষুদ্র সমাধান যথেষ্ট নয়।

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন খান বলেন, কপ ২৯-এ চালু হওয়া ১ বিলিয়ন ডলারের ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যাকশন ফান্ড যদি দৃঢ় অঙ্গীকার ও স্পষ্ট শাসন কাঠামো না পায়, তবে এটি ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতিতেই রয়ে যাবে, ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য জীবনরেখা হবে না।

ঢাকার সুইডেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ও ডেপুটি হেড অব ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন নায়োকা মার্টিনেজ-ব্যাকস্ট্রম বলেন, জলবায়ু অর্থায়নকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক, ন্যায্য ও কার্যকর, যাতে প্রকৃতি সুরক্ষিত হয় এবং ন্যায়সংগত রূপান্তর ঘটে। অনুদানের বাইরেও নতুন অর্থের উৎস দরকার।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ বলেন, অভিযোজন অর্থায়নকে অবশ্যই অনুদানভিত্তিক ও ন্যায্য হতে হবে, না হলে বিশ্ব এক জলবায়ু ঋণ সংকটে পড়বে, যেখানে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বেঁচে থাকা হবে অযোগ্য এবং সবার জন্য অস্থিতিশীল।

ঢাকার সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের কো-অপারেশন অফিসার শিরিন লিরা বলেন, জলবায়ু তহবিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ যদি জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে না পারে, তবে বৈশ্বিক অর্থায়নে প্রবেশাধিকার সীমিত থাকবে।

গ্রিনপিস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রিনস্পিকার ফারিয়া হোসেন ইকরা বলেন, বাংলাদেশ যখন এলডিসি থেকে উত্তরণের পথে, ন্যায্য ও সুবিচারমূলক জলবায়ু অর্থায়ন পাওয়া আরও কঠিন হবে। বড় দূষণকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য এবং প্রাপ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে আইসিজের পরামর্শমূলক রায়কে আইনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ড. সাইমন পারভেজ বলেন, বাংলাদেশের নিঃসরণ সামান্য হলেও প্রভাবের শিকার সবচেয়ে বেশি। জলবায়ু অর্থায়নকে ঋণ থেকে সরিয়ে ন্যায্যতা ও সমঅধিকারের পথে নিতে হবে। জলবায়ু ঋণের যুগ শেষ করে জলবায়ু ন্যায়ের যুগ শুরু করতে হবে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) যুগ্ম সচিব ড. কাজী শাহজাহান বলেন, অর্থায়ন কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা বুঝতে হবে, বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামো থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং স্থানীয় সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে, যেন তথ্য ও সম্পদ কৌশলগতভাবে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, টাকা ছাপানো, পরিবহন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। ডিজিটাল লেনদেনব্যবস্থায় গেলে এই বিশাল খরচ কমবে এবং দেশের ব্যাংকিং খাত হবে আরও কার্যকর, নিরাপদ ও সময়োপযোগী।

৪ ঘণ্টা আগে

একীভূতকরণের প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ইসলামি ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন বিনিয়োগকারীরা। ব্যাংক একীভূতকরণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবির পাশাপাশি আগামী শনিবারের মধ্যে অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁরা।

৪ ঘণ্টা আগে

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার...

১৯ ঘণ্টা আগে

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের...

২০ ঘণ্টা আগেবাকৃবি সংবাদদাতা

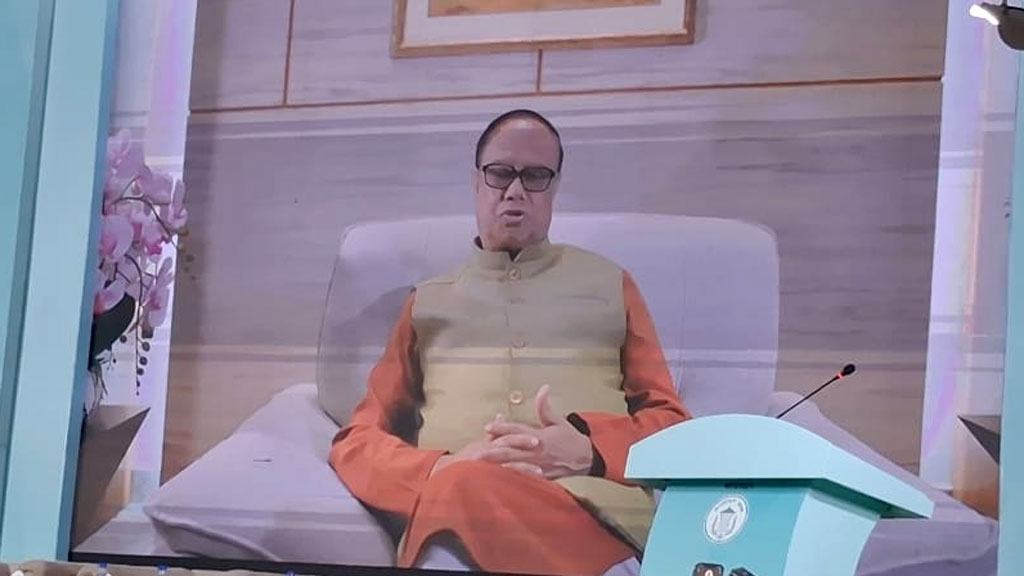

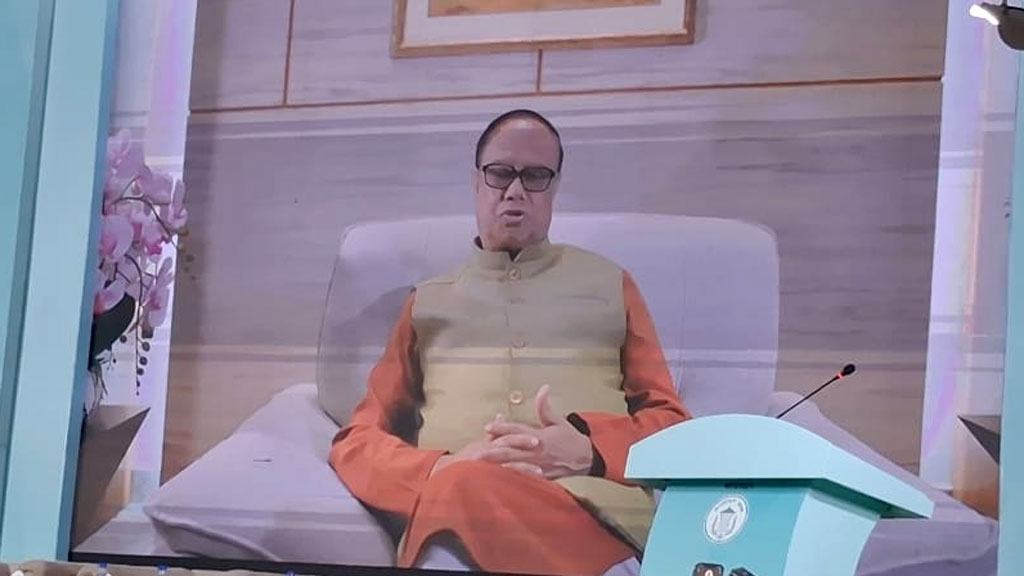

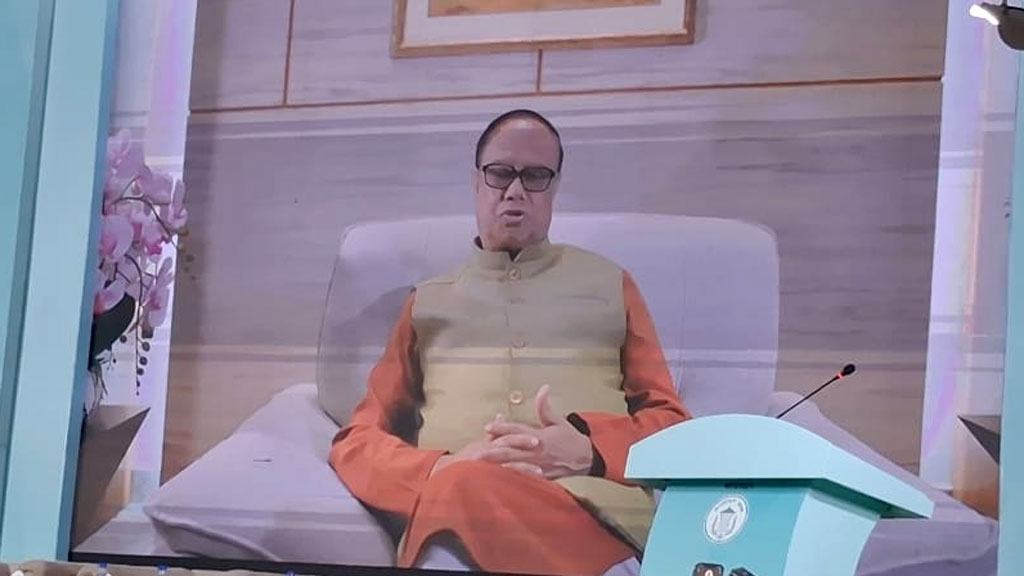

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, টাকা ছাপানো, পরিবহন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। ডিজিটাল লেনদেনব্যবস্থায় গেলে এই বিশাল খরচ কমবে এবং দেশের ব্যাংকিং খাত হবে আরও কার্যকর, নিরাপদ ও সময়োপযোগী।

আজ বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) আয়োজিত ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভ’ শীর্ষক সেমিনারে ভিডিওবার্তায় গভর্নর আহসান এইচ মনসুর এসব কথা বলেন।

গভর্নর বলেন, ‘অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং সেবা এখনো দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে পুরোপুরি পৌঁছায়নি। আমরা চাই, নগদ টাকা না তুলে সেই অর্থ মোবাইল বা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যম রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে সব পর্যায়ের মানুষ ব্যবহার করবেন। তখনই সত্যিকারের ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।’

গভর্নর আরও বলেন, ‘আমরা নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যেখানে ডিজিটাল ও স্মার্ট লেনদেনের মাধ্যমে অর্থনীতি হবে গতিশীল ও স্বচ্ছ। মানুষকে ছোট ছোট কাজে ব্যাংকে যেতে হবে না, ফলে সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগের পরিচালক রাফেজা আক্তার কান্তা। ‘লেনদেন হচ্ছে ক্যাশলেস, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ’—স্লোগান নিয়ে সেমিনারটির আয়োজন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সহযোগিতায় ছিল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক জি এম মুজিবর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ কার্যালয়ের পরিচালক জয়দেব চন্দ্র বণিক এবং ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অপারেটিং অফিসার আবেদুর রহমান সিকদার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক জুয়েল মজুমদার সেমিনারে ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’ বিষয়ে উপস্থাপনা দেন। তিনি ক্যাশ টাকার ব্যবহারজনিত অসুবিধা, ডিজিটাল লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপত্তা জোরদার করতে নেওয়া উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক মুজিবর রহমান বলেন, কাগজের মুদ্রা শুধু নোংরাই নয়, তা রোগজীবাণুরও বাহক। ক্যাশলেস লেনদেন বাড়লে তা স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির জন্যই মঙ্গলজনক হবে। বাকৃবি ক্যাম্পাসকে ধীরে ধীরে ক্যাশলেস ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে রাফেজা আক্তার কান্তা বলেন, ‘আমরা সারা দেশে বাংলা কিউআর কোড চালু করার চেষ্টা করছি, যাতে প্রান্তিক জনগণও সহজে ডিজিটাল লেনদেন করতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি, “কাস্টমার ইজ দ্য কি”। তাই সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতেই এই উদ্যোগ।’

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে শিক্ষার্থী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে মুক্ত প্রশ্নোত্তরপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, টাকা ছাপানো, পরিবহন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। ডিজিটাল লেনদেনব্যবস্থায় গেলে এই বিশাল খরচ কমবে এবং দেশের ব্যাংকিং খাত হবে আরও কার্যকর, নিরাপদ ও সময়োপযোগী।

আজ বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) আয়োজিত ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভ’ শীর্ষক সেমিনারে ভিডিওবার্তায় গভর্নর আহসান এইচ মনসুর এসব কথা বলেন।

গভর্নর বলেন, ‘অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং সেবা এখনো দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে পুরোপুরি পৌঁছায়নি। আমরা চাই, নগদ টাকা না তুলে সেই অর্থ মোবাইল বা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যম রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে সব পর্যায়ের মানুষ ব্যবহার করবেন। তখনই সত্যিকারের ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।’

গভর্নর আরও বলেন, ‘আমরা নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যেখানে ডিজিটাল ও স্মার্ট লেনদেনের মাধ্যমে অর্থনীতি হবে গতিশীল ও স্বচ্ছ। মানুষকে ছোট ছোট কাজে ব্যাংকে যেতে হবে না, ফলে সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগের পরিচালক রাফেজা আক্তার কান্তা। ‘লেনদেন হচ্ছে ক্যাশলেস, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ’—স্লোগান নিয়ে সেমিনারটির আয়োজন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সহযোগিতায় ছিল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক জি এম মুজিবর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ কার্যালয়ের পরিচালক জয়দেব চন্দ্র বণিক এবং ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অপারেটিং অফিসার আবেদুর রহমান সিকদার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক জুয়েল মজুমদার সেমিনারে ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’ বিষয়ে উপস্থাপনা দেন। তিনি ক্যাশ টাকার ব্যবহারজনিত অসুবিধা, ডিজিটাল লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপত্তা জোরদার করতে নেওয়া উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক মুজিবর রহমান বলেন, কাগজের মুদ্রা শুধু নোংরাই নয়, তা রোগজীবাণুরও বাহক। ক্যাশলেস লেনদেন বাড়লে তা স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির জন্যই মঙ্গলজনক হবে। বাকৃবি ক্যাম্পাসকে ধীরে ধীরে ক্যাশলেস ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে রাফেজা আক্তার কান্তা বলেন, ‘আমরা সারা দেশে বাংলা কিউআর কোড চালু করার চেষ্টা করছি, যাতে প্রান্তিক জনগণও সহজে ডিজিটাল লেনদেন করতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি, “কাস্টমার ইজ দ্য কি”। তাই সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতেই এই উদ্যোগ।’

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে শিক্ষার্থী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে মুক্ত প্রশ্নোত্তরপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন অন্যতম ঋণগ্রস্ত। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে দশমিক ৫ শতাংশের কম অবদান রেখেও বাংলাদেশকে মাথাপিছু ৭৯ দশমিক ৬০ মার্কিন ডলারের জলবায়ু ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পাওয়া জলবায়ু অর্থায়নে ঋণ ও অনুদানের অনুপাত ২ দশমিক ৭, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি)

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

একীভূতকরণের প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ইসলামি ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন বিনিয়োগকারীরা। ব্যাংক একীভূতকরণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবির পাশাপাশি আগামী শনিবারের মধ্যে অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁরা।

৪ ঘণ্টা আগে

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার...

১৯ ঘণ্টা আগে

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের...

২০ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

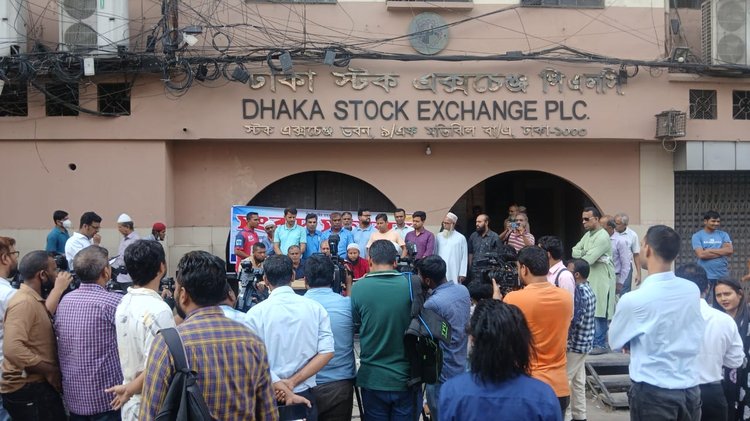

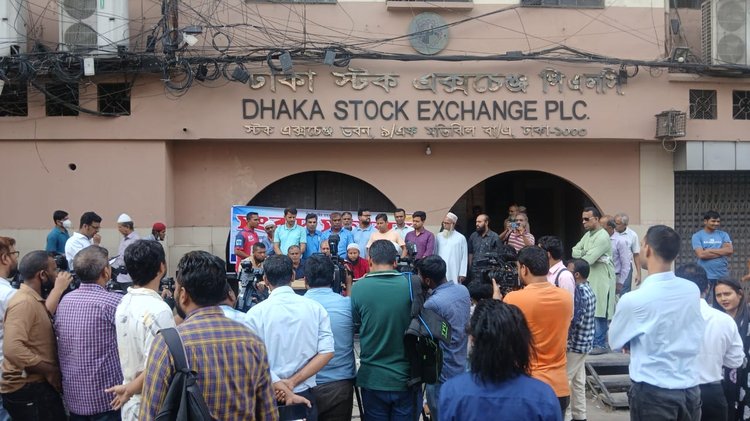

একীভূতকরণের প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ইসলামি ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন বিনিয়োগকারীরা। ব্যাংক একীভূতকরণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এ ছাড়া আগামী শনিবারের মধ্যে অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁরা। তা না হলে মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পুরোনো ভবনের সামনে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করেন বিনিয়োগকারীরা।

এর আগে বুধবার সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটির মূল্য এখন শূন্যের নিচে। ফলে শেয়ারগুলোর ভ্যালু জিরো হিসেবে বিবেচিত হবে। কাউকে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না।

সরকারের ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আয়োজিত কর্মসূচিতে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি মিজানুর রশিদ চৌধুরী বলেন, ‘মার্জারের সার্কুলার হওয়ার পরে তা প্রত্যাহারের দাবি করেছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অথর্ব। আমাদের কথা কানে নেননি। আজকে পাঁচটি ব্যাংকের বিনিয়োগকারীরা যে অবস্থান করছে, তাঁরা কোথায় যাবেন? কাদের স্বার্থে আপনি (গভর্নর) কাজ করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।’

মিজানুর রশিদ চৌধুরী আরও বলেন, ‘আগামী মঙ্গলবার সারা দেশের বিনিয়োগকারীদের এখানে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে অবস্থান করব। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের ঘোষণা প্রত্যাহার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তা না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে পদত্যাগ করতে হবে। আপনারা সবাই মঙ্গলবার দুপুর ২টায় উপস্থিত থাকবেন।’

মিজানুর রশিদ চৌধুরী বলেন, মার্জারের পুরো প্রক্রিয়াটা বিনিয়োগকারীদের ধ্বংস করতে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের উদাহরণ বাংলাদেশে চলে না। এই ব্যাংকগুলোকে ভালো ভালো তকমা দিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। গত ৫ আগস্টের পর এগুলোর দুর্বলতা সামনে এসেছে। তত দিনে উদ্যোক্তা-পরিচালকেরা তাঁদের শেয়ার বিক্রি করে বেরিয়ে গেছে। যাঁদের হাতে শেয়ার ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগই সাধারণ ও স্বল্প মূলধনী বিনিয়োগকারী। তাঁরা যদি, তাঁদের বিনিয়োগের কোনো অংশ ফেরত না পান, তাহলে সারা জীবনের জন্য পুঁজিবাজার ত্যাগ করবেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের আর্থিক খাতসহ সব খাতে স্থবিরতা নিয়ে এসেছে। বর্তমান সরকার ও গভর্নরের কোনো ধরনের ম্যানডেট নেই। তারা এই ধরনের মনগড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।’

সাজ্জাদুর আরও বলেন, ‘যে অর্থ উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তিনি সব ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন। পুরো আর্থিক খাতের সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে যাঁরা আছেন, অর্থ উপদেষ্টা ও গভর্নরের পদত্যাগ দাবি করছি। পদত্যাগের আগে কোনো ব্যাংক মার্জার করার সুযোগ দেওয়া হবে না।’

সংগঠনটির মুখপাত্র মো. মহসিন কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘একীভূত হওয়া ব্যাংকে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার দিতে হবে। সরকারের চুরির দায় কেন সাধারণ মানুষ নেবে। সরকারের কি কোনো দায় নেই? টাকা পাচারের সময় সরকার কোথায় ছিল? এখন জনগণের বিনিয়োগের সুরক্ষা কে দেবে? বেনামে থাকা সম্পত্তির মালিক বিনিয়োগকারীদের করতে হবে। এস আলমের সম্পত্তি ব্যাংকের শেয়ারের সম্পদমূল্যে (এনএভি) যোগ করতে হবে। যখন ব্যাংক লুট হয়েছে, ওই সময় ব্যাংক কর্মকর্তারা কী করেছেন? তাঁদের আইনের আওতায় আনতে হবে।’

এর আগে সকালে ওই পাঁচ ব্যাংকের শেয়ার লেনদেন স্থগিত করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)। ফলে পুঁজিবাজারে এখন থেকে ব্যাংকগুলোর শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে।

শেয়ার লেনদেন স্থগিত হওয়া ব্যাংকগুলো হলো—ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল), এক্সিম ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক।

লেনদেন স্থগিত করার কারণ হিসেবে ডিএসই থেকে জানানো হয়েছে, ব্যাংক রেজ্যুলেশন অধ্যাদেশ ২০২৫-এর ধারা ১৫ অনুসারে ৫ নভেম্বর থেকে ব্যাংকগুলোকে অকার্যকর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

একীভূতকরণের প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ইসলামি ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন বিনিয়োগকারীরা। ব্যাংক একীভূতকরণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এ ছাড়া আগামী শনিবারের মধ্যে অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁরা। তা না হলে মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পুরোনো ভবনের সামনে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করেন বিনিয়োগকারীরা।

এর আগে বুধবার সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটির মূল্য এখন শূন্যের নিচে। ফলে শেয়ারগুলোর ভ্যালু জিরো হিসেবে বিবেচিত হবে। কাউকে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না।

সরকারের ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আয়োজিত কর্মসূচিতে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি মিজানুর রশিদ চৌধুরী বলেন, ‘মার্জারের সার্কুলার হওয়ার পরে তা প্রত্যাহারের দাবি করেছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অথর্ব। আমাদের কথা কানে নেননি। আজকে পাঁচটি ব্যাংকের বিনিয়োগকারীরা যে অবস্থান করছে, তাঁরা কোথায় যাবেন? কাদের স্বার্থে আপনি (গভর্নর) কাজ করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।’

মিজানুর রশিদ চৌধুরী আরও বলেন, ‘আগামী মঙ্গলবার সারা দেশের বিনিয়োগকারীদের এখানে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে অবস্থান করব। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের ঘোষণা প্রত্যাহার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তা না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে পদত্যাগ করতে হবে। আপনারা সবাই মঙ্গলবার দুপুর ২টায় উপস্থিত থাকবেন।’

মিজানুর রশিদ চৌধুরী বলেন, মার্জারের পুরো প্রক্রিয়াটা বিনিয়োগকারীদের ধ্বংস করতে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের উদাহরণ বাংলাদেশে চলে না। এই ব্যাংকগুলোকে ভালো ভালো তকমা দিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। গত ৫ আগস্টের পর এগুলোর দুর্বলতা সামনে এসেছে। তত দিনে উদ্যোক্তা-পরিচালকেরা তাঁদের শেয়ার বিক্রি করে বেরিয়ে গেছে। যাঁদের হাতে শেয়ার ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগই সাধারণ ও স্বল্প মূলধনী বিনিয়োগকারী। তাঁরা যদি, তাঁদের বিনিয়োগের কোনো অংশ ফেরত না পান, তাহলে সারা জীবনের জন্য পুঁজিবাজার ত্যাগ করবেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের আর্থিক খাতসহ সব খাতে স্থবিরতা নিয়ে এসেছে। বর্তমান সরকার ও গভর্নরের কোনো ধরনের ম্যানডেট নেই। তারা এই ধরনের মনগড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।’

সাজ্জাদুর আরও বলেন, ‘যে অর্থ উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তিনি সব ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন। পুরো আর্থিক খাতের সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে যাঁরা আছেন, অর্থ উপদেষ্টা ও গভর্নরের পদত্যাগ দাবি করছি। পদত্যাগের আগে কোনো ব্যাংক মার্জার করার সুযোগ দেওয়া হবে না।’

সংগঠনটির মুখপাত্র মো. মহসিন কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘একীভূত হওয়া ব্যাংকে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার দিতে হবে। সরকারের চুরির দায় কেন সাধারণ মানুষ নেবে। সরকারের কি কোনো দায় নেই? টাকা পাচারের সময় সরকার কোথায় ছিল? এখন জনগণের বিনিয়োগের সুরক্ষা কে দেবে? বেনামে থাকা সম্পত্তির মালিক বিনিয়োগকারীদের করতে হবে। এস আলমের সম্পত্তি ব্যাংকের শেয়ারের সম্পদমূল্যে (এনএভি) যোগ করতে হবে। যখন ব্যাংক লুট হয়েছে, ওই সময় ব্যাংক কর্মকর্তারা কী করেছেন? তাঁদের আইনের আওতায় আনতে হবে।’

এর আগে সকালে ওই পাঁচ ব্যাংকের শেয়ার লেনদেন স্থগিত করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)। ফলে পুঁজিবাজারে এখন থেকে ব্যাংকগুলোর শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে।

শেয়ার লেনদেন স্থগিত হওয়া ব্যাংকগুলো হলো—ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল), এক্সিম ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক।

লেনদেন স্থগিত করার কারণ হিসেবে ডিএসই থেকে জানানো হয়েছে, ব্যাংক রেজ্যুলেশন অধ্যাদেশ ২০২৫-এর ধারা ১৫ অনুসারে ৫ নভেম্বর থেকে ব্যাংকগুলোকে অকার্যকর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন অন্যতম ঋণগ্রস্ত। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে দশমিক ৫ শতাংশের কম অবদান রেখেও বাংলাদেশকে মাথাপিছু ৭৯ দশমিক ৬০ মার্কিন ডলারের জলবায়ু ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পাওয়া জলবায়ু অর্থায়নে ঋণ ও অনুদানের অনুপাত ২ দশমিক ৭, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি)

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, টাকা ছাপানো, পরিবহন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। ডিজিটাল লেনদেনব্যবস্থায় গেলে এই বিশাল খরচ কমবে এবং দেশের ব্যাংকিং খাত হবে আরও কার্যকর, নিরাপদ ও সময়োপযোগী।

৪ ঘণ্টা আগে

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার...

১৯ ঘণ্টা আগে

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের...

২০ ঘণ্টা আগেআবু বকর ছিদ্দিক, চট্টগ্রাম

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার সক্ষমতা প্রায় চার গুণ বাড়িয়ে ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউতে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়েছে। এই বিশাল উদ্যোগ শুধু বন্দরের সম্প্রসারণ নয়; এটি বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে নতুন অবস্থানে পৌঁছানোরও প্রস্তুতি।

এই লক্ষ্যপথে পৌঁছাতে এখন থেকে জোর দেওয়া হচ্ছে অবকাঠামোগত সমন্বয়ে। এ জন্য মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে শুরু করে টেকনাফ পর্যন্ত সড়ক ও রেল সংযোগকে আধুনিক এবং সমন্বিত করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর সহযোগিতা চেয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের। কারণ, আগামী দুই দশকে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের চাপ বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বাড়বে।

সম্প্রতি বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বন্দরের এই ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ উপস্থাপন করা হয়। সভায় ২০২৫ থেকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতার ত্রিপঞ্চবার্ষিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ধাপভিত্তিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রস্তাব আসে। পরে বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠানো হয়। যার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের গভীর নজরদারিতে।

ত্রিপঞ্চবার্ষিক সক্ষমতা বৃদ্ধির এই প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে বছরে ১৩ লাখ এবং জেনারেল কার্গো বার্থে (জিসিবি) ২০ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এই বন্দরের সক্ষমতা রয়েছে ৩৩ লাখ টিইইউ। ২০৩০ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মোট সক্ষমতা দাঁড়াবে ৪০ লাখ টিইইউ। এর মধ্যে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর (৮ লাখ), বে টার্মিনাল সিটি-১ (১৮ লাখ), পতেঙ্গা টার্মিনাল (৫ লাখ) ও লালদিয়া টার্মিনাল (৯ লাখ) টিইইউ হারে কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়বে।

একইভাবে চলমান এই প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০-২০৩৫ সালের মধ্যে বে টার্মিনাল (সিটি-২) তৈরি সম্পন্ন হবে। এতে করে আরও ১৮ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়বে। পাশাপাশি ২০৩৫-২০৪০ সালের মধ্যে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের টার্মিনালগুলো চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে মাতারবাড়ীতে নতুন করে ১৬ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা তৈরি হবে। সব মিলিয়ে ২০৪০ সালে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মোট সক্ষমতা দাঁড়াবে ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউ, যা বর্তমান সক্ষমতার প্রায় চার গুণ।

বন্দর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখন একাধিক অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। এগুলোর মধ্যে লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণ চুক্তির পর্যায়ে, বে টার্মিনাল দ্রুত এগোচ্ছে, আর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর বাস্তবায়ন প্রায় শেষের পথে। জাইকার সহায়তায় চলমান ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল পোর্ট স্ট্র্যাটেজি’ প্রকল্পের বেসলাইন রিপোর্টেও ২০৪০ সালের মধ্যে ১০ দশমিক ৭ মিলিয়ন টিইইউ হ্যান্ডলিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

তথ্যমতে, চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম ঘিরে তিনটি মন্ত্রণালয়ের (নৌ, সড়ক ও রেল) সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির জন্য বে টার্মিনাল ও কর্ণফুলী টানেল হয়ে টেকনাফ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রকল্প এরই মধ্যে পরিকল্পনায় আছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে ছয় রুটে তিন জোড়া ট্রেনের মাধ্যমে কনটেইনার পরিবহন করছে; বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করে এটি আট রুটে বাড়ানোর লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মাতারবাড়ী টার্মিনালের দ্বিতীয় পর্যায় চালু হলে ফাসিয়াখালী সংযোগ সড়ক ও রেলট্র্যাকের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে; যা আগেভাগে সমন্বয় করা জরুরি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বর্তমানে পতেঙ্গা টার্মিনাল পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করছে। বে টার্মিনালের কাজ এগোচ্ছে, আর মাতারবাড়ী দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে ২০৪০ সালের মধ্যে আমরা ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউ হ্যান্ডলিং সক্ষমতায় পৌঁছাব।’

অন্যদিকে, দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর ঘিরে সরকারের এই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রোডম্যাপকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য বেশ স্বস্তিজনক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন ব্যবসায়ীরা। চট্টগ্রাম পোর্ট ইউজার্স ফোরামের সভাপতি আমির হুমায়ুন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বন্দরের উন্নয়ন নিঃসন্দেহে ইতিবাচক, তবে প্রকল্পগুলোর এই উন্নয়ন যেন জনগণকে অন্ধকারে রেখে না হয় এবং বিদেশিদের হাতে না চলে যায়। তাই সব কাজ ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে করা উচিত।’

আরও খবর পড়ুন:

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার সক্ষমতা প্রায় চার গুণ বাড়িয়ে ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউতে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়েছে। এই বিশাল উদ্যোগ শুধু বন্দরের সম্প্রসারণ নয়; এটি বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে নতুন অবস্থানে পৌঁছানোরও প্রস্তুতি।

এই লক্ষ্যপথে পৌঁছাতে এখন থেকে জোর দেওয়া হচ্ছে অবকাঠামোগত সমন্বয়ে। এ জন্য মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে শুরু করে টেকনাফ পর্যন্ত সড়ক ও রেল সংযোগকে আধুনিক এবং সমন্বিত করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর সহযোগিতা চেয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের। কারণ, আগামী দুই দশকে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের চাপ বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বাড়বে।

সম্প্রতি বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বন্দরের এই ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ উপস্থাপন করা হয়। সভায় ২০২৫ থেকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতার ত্রিপঞ্চবার্ষিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ধাপভিত্তিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রস্তাব আসে। পরে বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠানো হয়। যার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের গভীর নজরদারিতে।

ত্রিপঞ্চবার্ষিক সক্ষমতা বৃদ্ধির এই প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে বছরে ১৩ লাখ এবং জেনারেল কার্গো বার্থে (জিসিবি) ২০ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এই বন্দরের সক্ষমতা রয়েছে ৩৩ লাখ টিইইউ। ২০৩০ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মোট সক্ষমতা দাঁড়াবে ৪০ লাখ টিইইউ। এর মধ্যে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর (৮ লাখ), বে টার্মিনাল সিটি-১ (১৮ লাখ), পতেঙ্গা টার্মিনাল (৫ লাখ) ও লালদিয়া টার্মিনাল (৯ লাখ) টিইইউ হারে কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়বে।

একইভাবে চলমান এই প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০-২০৩৫ সালের মধ্যে বে টার্মিনাল (সিটি-২) তৈরি সম্পন্ন হবে। এতে করে আরও ১৮ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়বে। পাশাপাশি ২০৩৫-২০৪০ সালের মধ্যে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের টার্মিনালগুলো চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে মাতারবাড়ীতে নতুন করে ১৬ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা তৈরি হবে। সব মিলিয়ে ২০৪০ সালে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মোট সক্ষমতা দাঁড়াবে ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউ, যা বর্তমান সক্ষমতার প্রায় চার গুণ।

বন্দর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখন একাধিক অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। এগুলোর মধ্যে লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণ চুক্তির পর্যায়ে, বে টার্মিনাল দ্রুত এগোচ্ছে, আর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর বাস্তবায়ন প্রায় শেষের পথে। জাইকার সহায়তায় চলমান ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল পোর্ট স্ট্র্যাটেজি’ প্রকল্পের বেসলাইন রিপোর্টেও ২০৪০ সালের মধ্যে ১০ দশমিক ৭ মিলিয়ন টিইইউ হ্যান্ডলিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

তথ্যমতে, চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম ঘিরে তিনটি মন্ত্রণালয়ের (নৌ, সড়ক ও রেল) সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির জন্য বে টার্মিনাল ও কর্ণফুলী টানেল হয়ে টেকনাফ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রকল্প এরই মধ্যে পরিকল্পনায় আছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে ছয় রুটে তিন জোড়া ট্রেনের মাধ্যমে কনটেইনার পরিবহন করছে; বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করে এটি আট রুটে বাড়ানোর লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মাতারবাড়ী টার্মিনালের দ্বিতীয় পর্যায় চালু হলে ফাসিয়াখালী সংযোগ সড়ক ও রেলট্র্যাকের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে; যা আগেভাগে সমন্বয় করা জরুরি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বর্তমানে পতেঙ্গা টার্মিনাল পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করছে। বে টার্মিনালের কাজ এগোচ্ছে, আর মাতারবাড়ী দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে ২০৪০ সালের মধ্যে আমরা ১ কোটি ৭ লাখ টিইইউ হ্যান্ডলিং সক্ষমতায় পৌঁছাব।’

অন্যদিকে, দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর ঘিরে সরকারের এই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রোডম্যাপকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য বেশ স্বস্তিজনক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন ব্যবসায়ীরা। চট্টগ্রাম পোর্ট ইউজার্স ফোরামের সভাপতি আমির হুমায়ুন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বন্দরের উন্নয়ন নিঃসন্দেহে ইতিবাচক, তবে প্রকল্পগুলোর এই উন্নয়ন যেন জনগণকে অন্ধকারে রেখে না হয় এবং বিদেশিদের হাতে না চলে যায়। তাই সব কাজ ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে করা উচিত।’

আরও খবর পড়ুন:

বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন অন্যতম ঋণগ্রস্ত। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে দশমিক ৫ শতাংশের কম অবদান রেখেও বাংলাদেশকে মাথাপিছু ৭৯ দশমিক ৬০ মার্কিন ডলারের জলবায়ু ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পাওয়া জলবায়ু অর্থায়নে ঋণ ও অনুদানের অনুপাত ২ দশমিক ৭, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি)

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, টাকা ছাপানো, পরিবহন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। ডিজিটাল লেনদেনব্যবস্থায় গেলে এই বিশাল খরচ কমবে এবং দেশের ব্যাংকিং খাত হবে আরও কার্যকর, নিরাপদ ও সময়োপযোগী।

৪ ঘণ্টা আগে

একীভূতকরণের প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ইসলামি ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন বিনিয়োগকারীরা। ব্যাংক একীভূতকরণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবির পাশাপাশি আগামী শনিবারের মধ্যে অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁরা।

৪ ঘণ্টা আগে

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের...

২০ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।

বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের কিছু জমি আক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে আমদানিও বন্ধ। এর সুযোগ নিচ্ছেন মজুতকারীরা।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, গত মৌসুমের পেঁয়াজের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ মজুত রয়েছে। বাকি ৯০ শতাংশই শেষ। নতুন মৌসুমের মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজ আবাদ শুরু হয়েছে। বাজারে আসতে এখনো দেড় থেকে দুই মাস লাগবে। আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বাজারের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যদি আমদানি করার প্রয়োজন হয়, তবে শিগগির অনুমোদন দেওয়া হবে।

গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচা, মালিবাগ, মানিকনগরসহ বিভিন্ন খুচরা বাজারে ছোট আকারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১১০ টাকা কেজি। কিছুটা বড় আকারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১২০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহ আগে এই পেঁয়াজের দাম ছিল ৮০-৮৫ টাকা কেজি। সে হিসাবে এক সপ্তাহে দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ২০-৩৫ টাকা।

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য বলছে, গত এক সপ্তাহে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৪০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১০০-১২০ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ৭০-৮০ টাকা কেজি। অবশ্য টিসিবি এটিও বলেছে, গত বছর এই সময় পেঁয়াজের দাম ছিল ১৩০-১৫০ টাকা কেজি।

রাজধানীর সেগুনবাগিচা বাজারের পেঁয়াজ বিক্রেতা মো. সিফাত বলেন, এত দিন দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ ভালো থাকায় দাম স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে মোকামগুলোয় পেঁয়াজের সরবরাহ কমেছে, যার প্রভাব পড়েছে দামে। শনিবার থেকে গতকাল বুধবার পর্যন্ত কেজিপ্রতি ১৫-২৫ টাকা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম।

তবে পাইকারিতে দাম কিছুটা কমেছে। গতকাল রাজধানীর পেঁয়াজের আড়ত শ্যামবাজারে পাইকারি পর্যায়ে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৯০-৯৫ টাকা কেজি, যা মঙ্গলবার ছিল ৯৫-১০০ টাকা কেজি এবং সোমবার ছিল ৯০-৯৫ টাকা কেজি। আর এক সপ্তাহ আগে বিক্রি হয়েছে ৬৫-৭০ টাকা কেজি। সে হিসাবে গত এক সপ্তাহে শ্যামবাজারে পাইকারি পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ২৫ টাকা বেড়েছে।

রাজধানীর শ্যামবাজারের পেঁয়াজের আড়তদার অপু ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. মিঠু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ১০০ জন কৃষকের মধ্যে ৯০ জনেরই পেঁয়াজ বিক্রি শেষ। সর্বোচ্চ ১০ জন কৃষকের হাতে এখন পেঁয়াজের মজুত আছে। এতে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পাবনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের হাটগুলোয় পেঁয়াজের দাম বাড়ছে, যার প্রভাব পাইকারি ও খুচরায় পড়ছে। তবে বাজারে সরবরাহ ভালো থাকলে দাম কিছুটা কমে, সরবরাহ কমে গেলে দাম বাড়ে। এটাই কাঁচামালের বৈশিষ্ট্য।

মো. মিঠু বলেন, দেশে নতুন পেঁয়াজ উঠতে এখনো দেড় মাস লাগবে। সেই পর্যন্ত মানুষ যদি বর্তমান দামে পেঁয়াজ খেতে পারে, তবে আমদানি করার প্রয়োজন নেই। আর সরকার যদি চায়, দাম কমাবে, তবে আমদানির দুয়ার খুলতে হবে।

জানা যায়, ফরিদপুর, পাবনাসহ বিভিন্ন হাটে মঙ্গলবার প্রতি মণ পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৪ হাজার ২০০ টাকা, যা গতকাল কিছুটা কমে ৩ হাজার ৮০০ টাকায় নেমেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশে দুই ধাপে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। রবি মৌসুমের শুরুতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ রোপণ করা হয়। এ জাতের পেঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না। মুড়িকাটা পেঁয়াজ উত্তোলন শেষ হলে একই জমিতে কৃষক হালি বা বীজ পেঁয়াজ রোপণ করেন। এ পেঁয়াজ মাচা বা বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ ঘরে দীর্ঘদিন মজুত রাখা হয়; যা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

চলতি বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কিংবা শেষার্ধে দেশে মুড়িকাটা পেঁয়াজের উত্তোলন শুরু হবে। ফলে আগামী অন্তত দেড় মাস দেশে পেঁয়াজের সরবরাহ ধারাবাহিকভাবে কমবে। এতে অনেক ব্যবসায়ী আমদানির পরামর্শ দিয়েছেন।

এর আগে গত সেপ্টেম্বরের শুরুতে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন সুপারিশ করেছিল, পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৯০ টাকা পার হলেই আমদানির অনুমতি দিতে হবে। সেই সঙ্গে শুল্ক-কর ছাড় দেওয়ারও সুপারিশ করেছে কমিশন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান জানান, কৃষিসচিব জানিয়েছেন, ১৫ দিনের মধ্যে নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসবে। সুতরাং ঘাটতি হবে না। তবে কয়েকটি সংস্থাকে বাজারের তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। সত্যিই যদি ঘাটতি থাকে, তবে আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উদ্ভিদ সংগনিরোধ থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতিপত্র (আইপি) দেওয়া হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, দেশে ২৬-২৭ লাখ টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত মৌসুমে দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন হয়েছে ৩৮ লাখ টন। তবে এরপরও প্রতিবছর ৬-৭ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি হয় দেশে।

জানতে চাইলে ডিএইর প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টিন উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক (আমদানি) বনি আমিন খান বলেন, ‘এখন পেঁয়াজ আমদানির কোনো আবেদনই আমাদের কাছে নেই। সরকার আমদানির অনুমোদন দিলে আবেদন নেওয়া হবে। মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।’

আরও খবর পড়ুন:

দেশে হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে গত তিন-চার দিনেই বেড়েছে ২০ টাকার বেশি।

বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে গত মৌসুমের পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। তার ওপর কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আগাম পেঁয়াজের কিছু জমি আক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে আমদানিও বন্ধ। এর সুযোগ নিচ্ছেন মজুতকারীরা।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, গত মৌসুমের পেঁয়াজের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ মজুত রয়েছে। বাকি ৯০ শতাংশই শেষ। নতুন মৌসুমের মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজ আবাদ শুরু হয়েছে। বাজারে আসতে এখনো দেড় থেকে দুই মাস লাগবে। আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বাজারের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যদি আমদানি করার প্রয়োজন হয়, তবে শিগগির অনুমোদন দেওয়া হবে।

গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচা, মালিবাগ, মানিকনগরসহ বিভিন্ন খুচরা বাজারে ছোট আকারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১১০ টাকা কেজি। কিছুটা বড় আকারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১২০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহ আগে এই পেঁয়াজের দাম ছিল ৮০-৮৫ টাকা কেজি। সে হিসাবে এক সপ্তাহে দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ২০-৩৫ টাকা।

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য বলছে, গত এক সপ্তাহে খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৪০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১০০-১২০ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ৭০-৮০ টাকা কেজি। অবশ্য টিসিবি এটিও বলেছে, গত বছর এই সময় পেঁয়াজের দাম ছিল ১৩০-১৫০ টাকা কেজি।

রাজধানীর সেগুনবাগিচা বাজারের পেঁয়াজ বিক্রেতা মো. সিফাত বলেন, এত দিন দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ ভালো থাকায় দাম স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে মোকামগুলোয় পেঁয়াজের সরবরাহ কমেছে, যার প্রভাব পড়েছে দামে। শনিবার থেকে গতকাল বুধবার পর্যন্ত কেজিপ্রতি ১৫-২৫ টাকা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম।

তবে পাইকারিতে দাম কিছুটা কমেছে। গতকাল রাজধানীর পেঁয়াজের আড়ত শ্যামবাজারে পাইকারি পর্যায়ে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৯০-৯৫ টাকা কেজি, যা মঙ্গলবার ছিল ৯৫-১০০ টাকা কেজি এবং সোমবার ছিল ৯০-৯৫ টাকা কেজি। আর এক সপ্তাহ আগে বিক্রি হয়েছে ৬৫-৭০ টাকা কেজি। সে হিসাবে গত এক সপ্তাহে শ্যামবাজারে পাইকারি পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ২৫ টাকা বেড়েছে।

রাজধানীর শ্যামবাজারের পেঁয়াজের আড়তদার অপু ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. মিঠু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ১০০ জন কৃষকের মধ্যে ৯০ জনেরই পেঁয়াজ বিক্রি শেষ। সর্বোচ্চ ১০ জন কৃষকের হাতে এখন পেঁয়াজের মজুত আছে। এতে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পাবনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের হাটগুলোয় পেঁয়াজের দাম বাড়ছে, যার প্রভাব পাইকারি ও খুচরায় পড়ছে। তবে বাজারে সরবরাহ ভালো থাকলে দাম কিছুটা কমে, সরবরাহ কমে গেলে দাম বাড়ে। এটাই কাঁচামালের বৈশিষ্ট্য।

মো. মিঠু বলেন, দেশে নতুন পেঁয়াজ উঠতে এখনো দেড় মাস লাগবে। সেই পর্যন্ত মানুষ যদি বর্তমান দামে পেঁয়াজ খেতে পারে, তবে আমদানি করার প্রয়োজন নেই। আর সরকার যদি চায়, দাম কমাবে, তবে আমদানির দুয়ার খুলতে হবে।

জানা যায়, ফরিদপুর, পাবনাসহ বিভিন্ন হাটে মঙ্গলবার প্রতি মণ পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৪ হাজার ২০০ টাকা, যা গতকাল কিছুটা কমে ৩ হাজার ৮০০ টাকায় নেমেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশে দুই ধাপে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। রবি মৌসুমের শুরুতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ রোপণ করা হয়। এ জাতের পেঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না। মুড়িকাটা পেঁয়াজ উত্তোলন শেষ হলে একই জমিতে কৃষক হালি বা বীজ পেঁয়াজ রোপণ করেন। এ পেঁয়াজ মাচা বা বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ ঘরে দীর্ঘদিন মজুত রাখা হয়; যা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

চলতি বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কিংবা শেষার্ধে দেশে মুড়িকাটা পেঁয়াজের উত্তোলন শুরু হবে। ফলে আগামী অন্তত দেড় মাস দেশে পেঁয়াজের সরবরাহ ধারাবাহিকভাবে কমবে। এতে অনেক ব্যবসায়ী আমদানির পরামর্শ দিয়েছেন।

এর আগে গত সেপ্টেম্বরের শুরুতে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন সুপারিশ করেছিল, পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৯০ টাকা পার হলেই আমদানির অনুমতি দিতে হবে। সেই সঙ্গে শুল্ক-কর ছাড় দেওয়ারও সুপারিশ করেছে কমিশন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান জানান, কৃষিসচিব জানিয়েছেন, ১৫ দিনের মধ্যে নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসবে। সুতরাং ঘাটতি হবে না। তবে কয়েকটি সংস্থাকে বাজারের তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। সত্যিই যদি ঘাটতি থাকে, তবে আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উদ্ভিদ সংগনিরোধ থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতিপত্র (আইপি) দেওয়া হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, দেশে ২৬-২৭ লাখ টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত মৌসুমে দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন হয়েছে ৩৮ লাখ টন। তবে এরপরও প্রতিবছর ৬-৭ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি হয় দেশে।

জানতে চাইলে ডিএইর প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টিন উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক (আমদানি) বনি আমিন খান বলেন, ‘এখন পেঁয়াজ আমদানির কোনো আবেদনই আমাদের কাছে নেই। সরকার আমদানির অনুমোদন দিলে আবেদন নেওয়া হবে। মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।’

আরও খবর পড়ুন:

বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন অন্যতম ঋণগ্রস্ত। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে দশমিক ৫ শতাংশের কম অবদান রেখেও বাংলাদেশকে মাথাপিছু ৭৯ দশমিক ৬০ মার্কিন ডলারের জলবায়ু ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পাওয়া জলবায়ু অর্থায়নে ঋণ ও অনুদানের অনুপাত ২ দশমিক ৭, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি)

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, টাকা ছাপানো, পরিবহন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। ডিজিটাল লেনদেনব্যবস্থায় গেলে এই বিশাল খরচ কমবে এবং দেশের ব্যাংকিং খাত হবে আরও কার্যকর, নিরাপদ ও সময়োপযোগী।

৪ ঘণ্টা আগে

একীভূতকরণের প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ইসলামি ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন বিনিয়োগকারীরা। ব্যাংক একীভূতকরণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবির পাশাপাশি আগামী শনিবারের মধ্যে অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁরা।

৪ ঘণ্টা আগে

নতুন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগোচ্ছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বা চট্টগ্রাম বন্দর। যেখানে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল, কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ক্রেনের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখবে। বর্তমানে বছরে ৩৩ লাখ টিইইউ (২০-ফুট সমতুল্য ইউনিট) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা এই বন্দর ২০৪০ সালে তার...

১৯ ঘণ্টা আগে