জাহাঙ্গীর আলম

হামাস একটা ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী গ্রুপ। তারা আইএসের মতোই বর্বর। হামাস শান্তি চায় না। তারা ইসরায়েলের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে চায়। তারা পৃথিবীর সব ইহুদিকে নির্মূল করতে চায়। এটাই তাদের একমাত্র মিশন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয় আরেক ধর্মান্ধ গ্রুপ লিবিয়ার হিজবুল্লাহ। এই উভয় ধর্মান্ধ উগ্র ইসলামপন্থী গ্রুপের পেছনে রয়েছে ধর্মান্ধ শিয়া রাষ্ট্র ইরান।

ফিলিস্তিনের ইসলামপন্থী সশস্ত্র গ্রুপ হামাস সম্পর্কে এই হলো ইসরায়েল ও পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। হামাসের ওপর সব দায় চাপিয়ে দুই দশক ধরে অবরুদ্ধ গাজাবাসীর ওপর নির্বিচার বোমা হামলা, বর্বরতা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। পশ্চিমারাও বলে আসছে, ইসরায়েলের অবশ্যই আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। যদিও পশ্চিম তীরে হামাসের অস্তিত্ব না থাকলেও, সেখানে ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে এযাবৎ কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন হামাসকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। বলা হয়, হামাস গাজার ২২ লাখ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে ঢাল বানিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও ফিলিস্তিনে ২০০৭ সালের পর আর কোনো জাতীয় নির্বাচন হয়নি। ওই নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিল হামাস। এর আগে যখন হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন ইসরায়েলি গুপ্তহত্যার শিকার হন, তখন গাজায় হামাসের পক্ষে বিশাল বিক্ষোভ দেখে ইসরায়েলও রীতিমতো ভড়কে গিয়েছিল।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, হামাস—যা আরবিতে ‘ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ—ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত না হলে হয়তো গাজায় এত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে টিকে থাকতে পারত না, অথবা অস্তিত্বই থাকত না!

ইসরায়েল ও আমেরিকার একাধিক সরকারি কর্মকর্তার বরাতেই জানা যায়, ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে একগুচ্ছ ফিলিস্তিনি ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে একটি একক সশস্ত্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠীতে পরিণত করতে সহায়তা দিয়েছে খোদ ইসরায়েল! আজকের ‘হামাস’ নামের সেই গোষ্ঠীটিই এখন ইসরায়েলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জেনেবুঝে একটি উগ্র ইসলামপন্থী সংগঠনকে শক্তি-সামর্থ্যে পুষ্ট করা কি দুধ-কলা দিয়ে বিষধর সাপ পোষার মতো নয়? ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের নিশ্চয়ই সেই বোধবুদ্ধি আছে। কী এমন স্বার্থ থাকতে পারে এর পেছনে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে জানার চেষ্টা করা যাক, এটি কেন একটি নিছক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নয়। এর পেছনে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে।

সাবেক ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মুখে শোনা যাক সেই গল্প। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইতজাক সেগেভ, ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গাজায় ইসরায়েলি সামরিক গভর্নর ছিলেন। সেগেভ পরে নিউইয়র্ক টাইমসের একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, ইসরায়েল সরকারের সিদ্ধান্তেই তিনি ফিলিস্তিনি ইসলামি আন্দোলনকে অর্থ সহায়তা দিয়েছিলেন।

সেগেভ বলেন, ‘ইসরায়েল সরকার আমাকে একটি বাজেট দিয়েছিল এবং গাজার সামরিক সরকার সেই টাকা মসজিদে দেয়।

‘আমার বড় খেদের বিষয় হলো হামাস ইসরায়েলের সৃষ্টি।’ এটিও কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ ইসরায়েলি কর্মকর্তার বক্তব্য। আভনার কোহেন, ইসরায়েলের ধর্মীয় বিষয়ক কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। গাজায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন। ২০০৯ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে তিনি এ কথা বলেন।

২০১০ সালের ২৮ নভেম্বর মার্কিন কূটনৈতিক তারবার্তা ফাঁস করে উইকিলিকস। সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের অংশে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের প্রসঙ্গও এসেছে।

সেখানে বলা হয়েছে, গাজায় ফাতাহ এবং হামাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ২০০৭ সালের জুনে ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন পরিচালক মেজর জেনারেল আমোস ইয়াদলিন মার্কিন রাষ্ট্রদূত রিচার্ড জোনসকে বলেন, হামাস গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে ইসরায়েল খুশিই হবে। কারণ, ইসরায়েল তখন গাজাকে সরাসরি শত্রুভূমি হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। মার্কিন দূত তখন বলেন, ফাতাহ সেখানে নিয়ন্ত্রণ হারালে মাহমুদ আব্বাস পশ্চিম তীরে আলাদা সরকার গঠনের তাগিদ বোধ করতে পারেন। জবাবে ইয়াদলিন বলেন, এ ধরনের কিছু ঘটলে ইসরায়েল খুশি হবে। কারণ, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) তখন হামাসের মতো একটি রাষ্ট্রহীন গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। আর ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীরে তখন ইসরায়েল সহযোগিতা করতে পারবে।

হামাস সৃষ্টির পেছনে ইসরায়েলের সম্ভাব্য ভূমিকা প্রসঙ্গে উইকিলিকসের ফাঁস করা নথিতে দেখা গেছে, ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদাহ নস্যাৎ করে দিতে ‘প্রোটেক্টিভ এজ’ সামরিক অভিযানকালে ইসরায়েল হামাসকে শক্তিশালী করার আগ্রহ দেখায়। ১৯৮৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের কূটনৈতিক আলাপের নথিতে পাওয়া যাচ্ছে, ওই সময় পশ্চিম তীরের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করতেন—ইসরায়েল হামাসকে সহযোগিতা করছে। অনেক দোকানি বলেছেন, ফাতাহ যখন ইসরায়েলি বাহিনীর ভয়ে গোপনে লিফলেট বিলি করছিল, তখন হামাসকে প্রকাশ্যেই তাদের লিফলেট বিলি করতে দেখা গেছে। ওই সময় মার্কিন নথিতে বলা হয়েছে, বিপুলসংখ্যক গ্রেপ্তার হলেও হামাসের লোক খুব কমই গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাস, ইসরায়েল হামাসের ব্যাপারে শুধু চোখ বন্ধ করেই থাকছে না, বরং তারা হামাসকে সহযোগিতা করছে।

একুশ শতকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে তিনবার যুদ্ধে জড়িয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯, ২০১২, ২০১৪ এবং চলতি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখনো চলমান। প্রথম তিন যুদ্ধে ইসরায়েল গাজায় প্রায় আড়াই হাজার ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। আর চলমান যুদ্ধে এরই মধ্যে গাজায় নিহত তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

আর হামাস, এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ইসরায়েলি বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে, তা ফিলিস্তিনের কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সশস্ত্র গোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বেশি। চলমান যুদ্ধে ১ হাজার ৪০০-র বেশি ইসরায়েলি নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে তেল আবিব। আর গাজায় হামাসের হাতে জিম্মি কমপক্ষে ২০০। এর মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধও রয়েছেন। স্পষ্টত হামাসের কারণে ইসরায়েলকেও কম মানবিক মূল্য দিতে হয়নি!

নাকের ডগায় এই হামাসকে এত দিন কেন বাড়তে দিল ইসরায়েল? যাদের এখন নির্মূল করার জন্য গাজায় নির্বিচারে বোমা ফেলছে নেতানিয়াহুর সরকার? ৭ অক্টোবরের ঘটনার বারবার উল্লেখ করে এই নৃশংসতাকে তারা ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। পশ্চিমের গণমাধ্যমগুলোও সাফাই গাইছে।

এর উত্তরটিও দিয়েছেন ইসরায়েলের কর্মকর্তারা।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইৎজাক সেগেভ নিউইয়র্ক টাইমসে বলেছিলেন, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী এবং ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ফাতাহ পার্টির বিপরীতে অক্ষশক্তি হিসেবে ফিলিস্তিনি ইসলামি আন্দোলনকে অর্থ সহায়তা করেছিল ইসরায়েল।

ইয়াসির আরাফাত নিজেও হামাসকে ‘ইসরায়েলের সৃষ্টি’ বলে অভিমত দিয়েছিলেন।

আর গাজার সাবেক ধর্মবিষয়ক কর্মকর্তা আভনার কোহেন ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি ফিলিস্তিনে ইসলামপন্থীদের সহযোগিতা দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন।

সেই প্রতিবেদনে কোহেন ফিলিস্তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের সমর্থন করে অধিকৃত অঞ্চলে ‘বিভাজন ও শাসনের’ (ডিভাইড অ্যান্ড রুল) খেলা বন্ধ করতে ঊর্ধ্বতনদের সতর্ক করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি...এই বাস্তবতা আমাদের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, এই দানবকে ভেঙে দেওয়ার উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টার ওপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।’

কিন্তু ইসরায়েলের নীতিনির্ধারকেরা কথা শোনেননি। এমনকি বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অগোচরেই তারা হামাসকে সংগঠিত হতে সহযোগিতা করে গেছে।

অবশ্য একই ভুল যুক্তরাষ্ট্রও আফগানিস্তানে করেছে। সেখানে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন ঠেকিয়ে দিতে মুজাহিদিনদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, অর্থ, রসদ সবকিছুই দিয়েছে। মুজাহিদিনদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সোভিয়েতদের সফলভাবেই হটিয়ে দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু সেখানে গড়ে উঠেছে আরেক দানব—তালেবান। এর মূল্য দিতে হয়েছে নাইন-ইলেভেনে। এরপর আফগানিস্তানে দীর্ঘ ক্লান্তিকর এবং অবশ্যই ব্যয়বহুল একটি যুদ্ধ বয়ে বেড়াতে হয়েছে। পরিহাসের বিষয়, পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে মার্কিন সেনারা, সেই আফগানিস্তানের মসনদে এখন আবার সেই তালেবান।

ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদাহতে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সারা বিশ্বের বামপন্থীরা। স্নায়ুযুদ্ধের কালে সেটি একটি বড় আতঙ্কের বিষয় তো বটেই। সেই আন্দোলনকে হীনবল করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে বিভাজনের কৌশলকেই বেছে নিয়েছিল ইসরায়েল। সেটি যে একাবারে কাজে দেয়নি তা নয়। ফিলিস্তিন এখন বহুধা বিভক্ত। সেখানে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ, আর হামাস। অবশ্য গাজার বাইরে হামাসের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পশ্চিম তীর এবং রামাল্লাও ফাতাহর একক নিয়ন্ত্রণে নেই। সেখানে বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হচ্ছে। ফলে শান্তি আলোচনায় ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধি কে হবে—সেই প্রশ্ন তুলে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নিচ্ছে ইসরায়েল।

আরেকটি বড় সুবিধা ইসরায়েল এখনো নিচ্ছে, সেটি হলো—ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে যা-তা প্রোপাগান্ডাকে পশ্চিমা বিশ্বে সহজে বিশ্বাসযোগ্য করতে পারার সুযোগ। চলমান যুদ্ধেও হামাস যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে নারীদের নির্যাতন, ধর্ষণ, শিশুদের শিরশ্ছেদ করার মতো প্রোপাগান্ডা শুরুতে পশ্চিমে প্রায় বিশ্বাসযোগ্য করতে পেরেছিল ইসরায়েল। যদিও শেষ পর্যন্ত এসব অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। কিন্তু নাইন-ইলেভেনের পর পশ্চিমে ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে যে ধারণা প্রোথিত হয়েছে তাতে এ ধরনের সংগঠনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম বর্বরতার অভিযোগও পশ্চিম চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। এতে সুবিধা হলো, গাজায় প্রতিশোধমূলক নির্বিচার নৃশংসতার ন্যায্যতা আদায় করে নেওয়া গেল!

তবে একই সঙ্গে এটিও সত্য যে হামাস এখন ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে কঠিন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ। ঘটনাটির ক্রম এমন: প্রথমত, ইসরায়েলিরা হামাস এবং তার মুসলিম ব্রাদারহুডের পূর্বসূরিদের সংগঠিত করে ফিলিস্তিনে রাজনৈতিক ইসলামের একটি যুদ্ধংদেহী ধারা গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে; এরপর, ইসরায়েলিরা কৌশল পরিবর্তন করেছে এবং হামাসকে নির্মূল করার কৌশল নিয়েছে। সেই কৌশলের ভুক্তভোগী গাজার ২২ লাখ মানুষ, যাদের নিত্যদিনের সঙ্গী বোমা, অবরোধ ও অপমান।

১৯৮০-এর দশকে গাজায় অবস্থানকারী ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আরববিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডেভিড হাচাম পরে মন্তব্য করেছিলেন, ‘যখন আমি ঘটনার শৃঙ্খলের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমার মনে হয়, আমরা একটি ভুল করেছি। কিন্তু সেই সময়ে, সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে কেউ ভাবেনি।’

উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদাহ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই হামাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনি ইমাম এবং অধিকারকর্মী শেখ আহমেদ ইয়াসিন তাঁর মুজামা আল ইসলামিয়া নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেই হামাসে রূপ দেন। এই ধর্মীয় দাতব্য সংস্থাটি প্রথমে গাজায় প্রতিষ্ঠিত করেন ১৯৭৩ সালে। মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয় এ সংগঠন।

১৯৯০-এর দশক থেকে ইসরায়েলের সঙ্গে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়েছে হামাস। মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহর সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর গাজা নিয়ন্ত্রণে নেয় হামাস। শুরুর দিকে তারা ফাতাহ প্রস্তাবিত ফিলিস্তিন-ইসরায়েল দুই রাষ্ট্র সমাধানের বিরোধিতা করেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রস্তাবে সম্মত থাকার কথা জানিয়েছে। কিন্তু ২০০৬ সালে নির্বাচিত হওয়ার পরও ক্ষমতায় বসতে না পারা হামাস এখনো ফিলিস্তিনের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী বলে দাবি করে। ফলে ফিলিস্তিনের হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা প্রতিনিধিত্ব করতে চায়।

জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

হামাস একটা ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী গ্রুপ। তারা আইএসের মতোই বর্বর। হামাস শান্তি চায় না। তারা ইসরায়েলের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে চায়। তারা পৃথিবীর সব ইহুদিকে নির্মূল করতে চায়। এটাই তাদের একমাত্র মিশন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয় আরেক ধর্মান্ধ গ্রুপ লিবিয়ার হিজবুল্লাহ। এই উভয় ধর্মান্ধ উগ্র ইসলামপন্থী গ্রুপের পেছনে রয়েছে ধর্মান্ধ শিয়া রাষ্ট্র ইরান।

ফিলিস্তিনের ইসলামপন্থী সশস্ত্র গ্রুপ হামাস সম্পর্কে এই হলো ইসরায়েল ও পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। হামাসের ওপর সব দায় চাপিয়ে দুই দশক ধরে অবরুদ্ধ গাজাবাসীর ওপর নির্বিচার বোমা হামলা, বর্বরতা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। পশ্চিমারাও বলে আসছে, ইসরায়েলের অবশ্যই আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। যদিও পশ্চিম তীরে হামাসের অস্তিত্ব না থাকলেও, সেখানে ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে এযাবৎ কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন হামাসকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। বলা হয়, হামাস গাজার ২২ লাখ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে ঢাল বানিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও ফিলিস্তিনে ২০০৭ সালের পর আর কোনো জাতীয় নির্বাচন হয়নি। ওই নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিল হামাস। এর আগে যখন হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন ইসরায়েলি গুপ্তহত্যার শিকার হন, তখন গাজায় হামাসের পক্ষে বিশাল বিক্ষোভ দেখে ইসরায়েলও রীতিমতো ভড়কে গিয়েছিল।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, হামাস—যা আরবিতে ‘ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ—ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত না হলে হয়তো গাজায় এত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে টিকে থাকতে পারত না, অথবা অস্তিত্বই থাকত না!

ইসরায়েল ও আমেরিকার একাধিক সরকারি কর্মকর্তার বরাতেই জানা যায়, ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে একগুচ্ছ ফিলিস্তিনি ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে একটি একক সশস্ত্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠীতে পরিণত করতে সহায়তা দিয়েছে খোদ ইসরায়েল! আজকের ‘হামাস’ নামের সেই গোষ্ঠীটিই এখন ইসরায়েলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জেনেবুঝে একটি উগ্র ইসলামপন্থী সংগঠনকে শক্তি-সামর্থ্যে পুষ্ট করা কি দুধ-কলা দিয়ে বিষধর সাপ পোষার মতো নয়? ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের নিশ্চয়ই সেই বোধবুদ্ধি আছে। কী এমন স্বার্থ থাকতে পারে এর পেছনে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে জানার চেষ্টা করা যাক, এটি কেন একটি নিছক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নয়। এর পেছনে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে।

সাবেক ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মুখে শোনা যাক সেই গল্প। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইতজাক সেগেভ, ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গাজায় ইসরায়েলি সামরিক গভর্নর ছিলেন। সেগেভ পরে নিউইয়র্ক টাইমসের একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, ইসরায়েল সরকারের সিদ্ধান্তেই তিনি ফিলিস্তিনি ইসলামি আন্দোলনকে অর্থ সহায়তা দিয়েছিলেন।

সেগেভ বলেন, ‘ইসরায়েল সরকার আমাকে একটি বাজেট দিয়েছিল এবং গাজার সামরিক সরকার সেই টাকা মসজিদে দেয়।

‘আমার বড় খেদের বিষয় হলো হামাস ইসরায়েলের সৃষ্টি।’ এটিও কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ ইসরায়েলি কর্মকর্তার বক্তব্য। আভনার কোহেন, ইসরায়েলের ধর্মীয় বিষয়ক কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। গাজায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন। ২০০৯ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে তিনি এ কথা বলেন।

২০১০ সালের ২৮ নভেম্বর মার্কিন কূটনৈতিক তারবার্তা ফাঁস করে উইকিলিকস। সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের অংশে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের প্রসঙ্গও এসেছে।

সেখানে বলা হয়েছে, গাজায় ফাতাহ এবং হামাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ২০০৭ সালের জুনে ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন পরিচালক মেজর জেনারেল আমোস ইয়াদলিন মার্কিন রাষ্ট্রদূত রিচার্ড জোনসকে বলেন, হামাস গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে ইসরায়েল খুশিই হবে। কারণ, ইসরায়েল তখন গাজাকে সরাসরি শত্রুভূমি হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। মার্কিন দূত তখন বলেন, ফাতাহ সেখানে নিয়ন্ত্রণ হারালে মাহমুদ আব্বাস পশ্চিম তীরে আলাদা সরকার গঠনের তাগিদ বোধ করতে পারেন। জবাবে ইয়াদলিন বলেন, এ ধরনের কিছু ঘটলে ইসরায়েল খুশি হবে। কারণ, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) তখন হামাসের মতো একটি রাষ্ট্রহীন গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। আর ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীরে তখন ইসরায়েল সহযোগিতা করতে পারবে।

হামাস সৃষ্টির পেছনে ইসরায়েলের সম্ভাব্য ভূমিকা প্রসঙ্গে উইকিলিকসের ফাঁস করা নথিতে দেখা গেছে, ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদাহ নস্যাৎ করে দিতে ‘প্রোটেক্টিভ এজ’ সামরিক অভিযানকালে ইসরায়েল হামাসকে শক্তিশালী করার আগ্রহ দেখায়। ১৯৮৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের কূটনৈতিক আলাপের নথিতে পাওয়া যাচ্ছে, ওই সময় পশ্চিম তীরের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করতেন—ইসরায়েল হামাসকে সহযোগিতা করছে। অনেক দোকানি বলেছেন, ফাতাহ যখন ইসরায়েলি বাহিনীর ভয়ে গোপনে লিফলেট বিলি করছিল, তখন হামাসকে প্রকাশ্যেই তাদের লিফলেট বিলি করতে দেখা গেছে। ওই সময় মার্কিন নথিতে বলা হয়েছে, বিপুলসংখ্যক গ্রেপ্তার হলেও হামাসের লোক খুব কমই গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাস, ইসরায়েল হামাসের ব্যাপারে শুধু চোখ বন্ধ করেই থাকছে না, বরং তারা হামাসকে সহযোগিতা করছে।

একুশ শতকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে তিনবার যুদ্ধে জড়িয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯, ২০১২, ২০১৪ এবং চলতি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখনো চলমান। প্রথম তিন যুদ্ধে ইসরায়েল গাজায় প্রায় আড়াই হাজার ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। আর চলমান যুদ্ধে এরই মধ্যে গাজায় নিহত তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

আর হামাস, এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ইসরায়েলি বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে, তা ফিলিস্তিনের কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সশস্ত্র গোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বেশি। চলমান যুদ্ধে ১ হাজার ৪০০-র বেশি ইসরায়েলি নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে তেল আবিব। আর গাজায় হামাসের হাতে জিম্মি কমপক্ষে ২০০। এর মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধও রয়েছেন। স্পষ্টত হামাসের কারণে ইসরায়েলকেও কম মানবিক মূল্য দিতে হয়নি!

নাকের ডগায় এই হামাসকে এত দিন কেন বাড়তে দিল ইসরায়েল? যাদের এখন নির্মূল করার জন্য গাজায় নির্বিচারে বোমা ফেলছে নেতানিয়াহুর সরকার? ৭ অক্টোবরের ঘটনার বারবার উল্লেখ করে এই নৃশংসতাকে তারা ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। পশ্চিমের গণমাধ্যমগুলোও সাফাই গাইছে।

এর উত্তরটিও দিয়েছেন ইসরায়েলের কর্মকর্তারা।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইৎজাক সেগেভ নিউইয়র্ক টাইমসে বলেছিলেন, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী এবং ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ফাতাহ পার্টির বিপরীতে অক্ষশক্তি হিসেবে ফিলিস্তিনি ইসলামি আন্দোলনকে অর্থ সহায়তা করেছিল ইসরায়েল।

ইয়াসির আরাফাত নিজেও হামাসকে ‘ইসরায়েলের সৃষ্টি’ বলে অভিমত দিয়েছিলেন।

আর গাজার সাবেক ধর্মবিষয়ক কর্মকর্তা আভনার কোহেন ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি ফিলিস্তিনে ইসলামপন্থীদের সহযোগিতা দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন।

সেই প্রতিবেদনে কোহেন ফিলিস্তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের সমর্থন করে অধিকৃত অঞ্চলে ‘বিভাজন ও শাসনের’ (ডিভাইড অ্যান্ড রুল) খেলা বন্ধ করতে ঊর্ধ্বতনদের সতর্ক করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি...এই বাস্তবতা আমাদের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, এই দানবকে ভেঙে দেওয়ার উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টার ওপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।’

কিন্তু ইসরায়েলের নীতিনির্ধারকেরা কথা শোনেননি। এমনকি বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অগোচরেই তারা হামাসকে সংগঠিত হতে সহযোগিতা করে গেছে।

অবশ্য একই ভুল যুক্তরাষ্ট্রও আফগানিস্তানে করেছে। সেখানে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন ঠেকিয়ে দিতে মুজাহিদিনদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, অর্থ, রসদ সবকিছুই দিয়েছে। মুজাহিদিনদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সোভিয়েতদের সফলভাবেই হটিয়ে দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু সেখানে গড়ে উঠেছে আরেক দানব—তালেবান। এর মূল্য দিতে হয়েছে নাইন-ইলেভেনে। এরপর আফগানিস্তানে দীর্ঘ ক্লান্তিকর এবং অবশ্যই ব্যয়বহুল একটি যুদ্ধ বয়ে বেড়াতে হয়েছে। পরিহাসের বিষয়, পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে মার্কিন সেনারা, সেই আফগানিস্তানের মসনদে এখন আবার সেই তালেবান।

ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদাহতে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সারা বিশ্বের বামপন্থীরা। স্নায়ুযুদ্ধের কালে সেটি একটি বড় আতঙ্কের বিষয় তো বটেই। সেই আন্দোলনকে হীনবল করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে বিভাজনের কৌশলকেই বেছে নিয়েছিল ইসরায়েল। সেটি যে একাবারে কাজে দেয়নি তা নয়। ফিলিস্তিন এখন বহুধা বিভক্ত। সেখানে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ, আর হামাস। অবশ্য গাজার বাইরে হামাসের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পশ্চিম তীর এবং রামাল্লাও ফাতাহর একক নিয়ন্ত্রণে নেই। সেখানে বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হচ্ছে। ফলে শান্তি আলোচনায় ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধি কে হবে—সেই প্রশ্ন তুলে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নিচ্ছে ইসরায়েল।

আরেকটি বড় সুবিধা ইসরায়েল এখনো নিচ্ছে, সেটি হলো—ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে যা-তা প্রোপাগান্ডাকে পশ্চিমা বিশ্বে সহজে বিশ্বাসযোগ্য করতে পারার সুযোগ। চলমান যুদ্ধেও হামাস যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে নারীদের নির্যাতন, ধর্ষণ, শিশুদের শিরশ্ছেদ করার মতো প্রোপাগান্ডা শুরুতে পশ্চিমে প্রায় বিশ্বাসযোগ্য করতে পেরেছিল ইসরায়েল। যদিও শেষ পর্যন্ত এসব অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। কিন্তু নাইন-ইলেভেনের পর পশ্চিমে ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে যে ধারণা প্রোথিত হয়েছে তাতে এ ধরনের সংগঠনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম বর্বরতার অভিযোগও পশ্চিম চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। এতে সুবিধা হলো, গাজায় প্রতিশোধমূলক নির্বিচার নৃশংসতার ন্যায্যতা আদায় করে নেওয়া গেল!

তবে একই সঙ্গে এটিও সত্য যে হামাস এখন ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে কঠিন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ। ঘটনাটির ক্রম এমন: প্রথমত, ইসরায়েলিরা হামাস এবং তার মুসলিম ব্রাদারহুডের পূর্বসূরিদের সংগঠিত করে ফিলিস্তিনে রাজনৈতিক ইসলামের একটি যুদ্ধংদেহী ধারা গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে; এরপর, ইসরায়েলিরা কৌশল পরিবর্তন করেছে এবং হামাসকে নির্মূল করার কৌশল নিয়েছে। সেই কৌশলের ভুক্তভোগী গাজার ২২ লাখ মানুষ, যাদের নিত্যদিনের সঙ্গী বোমা, অবরোধ ও অপমান।

১৯৮০-এর দশকে গাজায় অবস্থানকারী ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আরববিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডেভিড হাচাম পরে মন্তব্য করেছিলেন, ‘যখন আমি ঘটনার শৃঙ্খলের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমার মনে হয়, আমরা একটি ভুল করেছি। কিন্তু সেই সময়ে, সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে কেউ ভাবেনি।’

উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদাহ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই হামাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনি ইমাম এবং অধিকারকর্মী শেখ আহমেদ ইয়াসিন তাঁর মুজামা আল ইসলামিয়া নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেই হামাসে রূপ দেন। এই ধর্মীয় দাতব্য সংস্থাটি প্রথমে গাজায় প্রতিষ্ঠিত করেন ১৯৭৩ সালে। মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয় এ সংগঠন।

১৯৯০-এর দশক থেকে ইসরায়েলের সঙ্গে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়েছে হামাস। মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহর সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর গাজা নিয়ন্ত্রণে নেয় হামাস। শুরুর দিকে তারা ফাতাহ প্রস্তাবিত ফিলিস্তিন-ইসরায়েল দুই রাষ্ট্র সমাধানের বিরোধিতা করেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রস্তাবে সম্মত থাকার কথা জানিয়েছে। কিন্তু ২০০৬ সালে নির্বাচিত হওয়ার পরও ক্ষমতায় বসতে না পারা হামাস এখনো ফিলিস্তিনের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী বলে দাবি করে। ফলে ফিলিস্তিনের হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা প্রতিনিধিত্ব করতে চায়।

জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীর আলম

হামাস একটা ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী গ্রুপ। তারা আইএসের মতোই বর্বর। হামাস শান্তি চায় না। তারা ইসরায়েলের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে চায়। তারা পৃথিবীর সব ইহুদিকে নির্মূল করতে চায়। এটাই তাদের একমাত্র মিশন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয় আরেক ধর্মান্ধ গ্রুপ লিবিয়ার হিজবুল্লাহ। এই উভয় ধর্মান্ধ উগ্র ইসলামপন্থী গ্রুপের পেছনে রয়েছে ধর্মান্ধ শিয়া রাষ্ট্র ইরান।

ফিলিস্তিনের ইসলামপন্থী সশস্ত্র গ্রুপ হামাস সম্পর্কে এই হলো ইসরায়েল ও পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। হামাসের ওপর সব দায় চাপিয়ে দুই দশক ধরে অবরুদ্ধ গাজাবাসীর ওপর নির্বিচার বোমা হামলা, বর্বরতা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। পশ্চিমারাও বলে আসছে, ইসরায়েলের অবশ্যই আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। যদিও পশ্চিম তীরে হামাসের অস্তিত্ব না থাকলেও, সেখানে ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে এযাবৎ কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন হামাসকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। বলা হয়, হামাস গাজার ২২ লাখ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে ঢাল বানিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও ফিলিস্তিনে ২০০৭ সালের পর আর কোনো জাতীয় নির্বাচন হয়নি। ওই নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিল হামাস। এর আগে যখন হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন ইসরায়েলি গুপ্তহত্যার শিকার হন, তখন গাজায় হামাসের পক্ষে বিশাল বিক্ষোভ দেখে ইসরায়েলও রীতিমতো ভড়কে গিয়েছিল।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, হামাস—যা আরবিতে ‘ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ—ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত না হলে হয়তো গাজায় এত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে টিকে থাকতে পারত না, অথবা অস্তিত্বই থাকত না!

ইসরায়েল ও আমেরিকার একাধিক সরকারি কর্মকর্তার বরাতেই জানা যায়, ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে একগুচ্ছ ফিলিস্তিনি ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে একটি একক সশস্ত্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠীতে পরিণত করতে সহায়তা দিয়েছে খোদ ইসরায়েল! আজকের ‘হামাস’ নামের সেই গোষ্ঠীটিই এখন ইসরায়েলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জেনেবুঝে একটি উগ্র ইসলামপন্থী সংগঠনকে শক্তি-সামর্থ্যে পুষ্ট করা কি দুধ-কলা দিয়ে বিষধর সাপ পোষার মতো নয়? ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের নিশ্চয়ই সেই বোধবুদ্ধি আছে। কী এমন স্বার্থ থাকতে পারে এর পেছনে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে জানার চেষ্টা করা যাক, এটি কেন একটি নিছক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নয়। এর পেছনে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে।

সাবেক ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মুখে শোনা যাক সেই গল্প। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইতজাক সেগেভ, ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গাজায় ইসরায়েলি সামরিক গভর্নর ছিলেন। সেগেভ পরে নিউইয়র্ক টাইমসের একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, ইসরায়েল সরকারের সিদ্ধান্তেই তিনি ফিলিস্তিনি ইসলামি আন্দোলনকে অর্থ সহায়তা দিয়েছিলেন।

সেগেভ বলেন, ‘ইসরায়েল সরকার আমাকে একটি বাজেট দিয়েছিল এবং গাজার সামরিক সরকার সেই টাকা মসজিদে দেয়।

‘আমার বড় খেদের বিষয় হলো হামাস ইসরায়েলের সৃষ্টি।’ এটিও কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ ইসরায়েলি কর্মকর্তার বক্তব্য। আভনার কোহেন, ইসরায়েলের ধর্মীয় বিষয়ক কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। গাজায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন। ২০০৯ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে তিনি এ কথা বলেন।

২০১০ সালের ২৮ নভেম্বর মার্কিন কূটনৈতিক তারবার্তা ফাঁস করে উইকিলিকস। সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের অংশে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের প্রসঙ্গও এসেছে।

সেখানে বলা হয়েছে, গাজায় ফাতাহ এবং হামাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ২০০৭ সালের জুনে ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন পরিচালক মেজর জেনারেল আমোস ইয়াদলিন মার্কিন রাষ্ট্রদূত রিচার্ড জোনসকে বলেন, হামাস গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে ইসরায়েল খুশিই হবে। কারণ, ইসরায়েল তখন গাজাকে সরাসরি শত্রুভূমি হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। মার্কিন দূত তখন বলেন, ফাতাহ সেখানে নিয়ন্ত্রণ হারালে মাহমুদ আব্বাস পশ্চিম তীরে আলাদা সরকার গঠনের তাগিদ বোধ করতে পারেন। জবাবে ইয়াদলিন বলেন, এ ধরনের কিছু ঘটলে ইসরায়েল খুশি হবে। কারণ, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) তখন হামাসের মতো একটি রাষ্ট্রহীন গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। আর ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীরে তখন ইসরায়েল সহযোগিতা করতে পারবে।

হামাস সৃষ্টির পেছনে ইসরায়েলের সম্ভাব্য ভূমিকা প্রসঙ্গে উইকিলিকসের ফাঁস করা নথিতে দেখা গেছে, ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদাহ নস্যাৎ করে দিতে ‘প্রোটেক্টিভ এজ’ সামরিক অভিযানকালে ইসরায়েল হামাসকে শক্তিশালী করার আগ্রহ দেখায়। ১৯৮৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের কূটনৈতিক আলাপের নথিতে পাওয়া যাচ্ছে, ওই সময় পশ্চিম তীরের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করতেন—ইসরায়েল হামাসকে সহযোগিতা করছে। অনেক দোকানি বলেছেন, ফাতাহ যখন ইসরায়েলি বাহিনীর ভয়ে গোপনে লিফলেট বিলি করছিল, তখন হামাসকে প্রকাশ্যেই তাদের লিফলেট বিলি করতে দেখা গেছে। ওই সময় মার্কিন নথিতে বলা হয়েছে, বিপুলসংখ্যক গ্রেপ্তার হলেও হামাসের লোক খুব কমই গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাস, ইসরায়েল হামাসের ব্যাপারে শুধু চোখ বন্ধ করেই থাকছে না, বরং তারা হামাসকে সহযোগিতা করছে।

একুশ শতকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে তিনবার যুদ্ধে জড়িয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯, ২০১২, ২০১৪ এবং চলতি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখনো চলমান। প্রথম তিন যুদ্ধে ইসরায়েল গাজায় প্রায় আড়াই হাজার ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। আর চলমান যুদ্ধে এরই মধ্যে গাজায় নিহত তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

আর হামাস, এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ইসরায়েলি বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে, তা ফিলিস্তিনের কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সশস্ত্র গোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বেশি। চলমান যুদ্ধে ১ হাজার ৪০০-র বেশি ইসরায়েলি নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে তেল আবিব। আর গাজায় হামাসের হাতে জিম্মি কমপক্ষে ২০০। এর মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধও রয়েছেন। স্পষ্টত হামাসের কারণে ইসরায়েলকেও কম মানবিক মূল্য দিতে হয়নি!

নাকের ডগায় এই হামাসকে এত দিন কেন বাড়তে দিল ইসরায়েল? যাদের এখন নির্মূল করার জন্য গাজায় নির্বিচারে বোমা ফেলছে নেতানিয়াহুর সরকার? ৭ অক্টোবরের ঘটনার বারবার উল্লেখ করে এই নৃশংসতাকে তারা ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। পশ্চিমের গণমাধ্যমগুলোও সাফাই গাইছে।

এর উত্তরটিও দিয়েছেন ইসরায়েলের কর্মকর্তারা।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইৎজাক সেগেভ নিউইয়র্ক টাইমসে বলেছিলেন, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী এবং ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ফাতাহ পার্টির বিপরীতে অক্ষশক্তি হিসেবে ফিলিস্তিনি ইসলামি আন্দোলনকে অর্থ সহায়তা করেছিল ইসরায়েল।

ইয়াসির আরাফাত নিজেও হামাসকে ‘ইসরায়েলের সৃষ্টি’ বলে অভিমত দিয়েছিলেন।

আর গাজার সাবেক ধর্মবিষয়ক কর্মকর্তা আভনার কোহেন ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি ফিলিস্তিনে ইসলামপন্থীদের সহযোগিতা দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন।

সেই প্রতিবেদনে কোহেন ফিলিস্তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের সমর্থন করে অধিকৃত অঞ্চলে ‘বিভাজন ও শাসনের’ (ডিভাইড অ্যান্ড রুল) খেলা বন্ধ করতে ঊর্ধ্বতনদের সতর্ক করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি...এই বাস্তবতা আমাদের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, এই দানবকে ভেঙে দেওয়ার উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টার ওপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।’

কিন্তু ইসরায়েলের নীতিনির্ধারকেরা কথা শোনেননি। এমনকি বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অগোচরেই তারা হামাসকে সংগঠিত হতে সহযোগিতা করে গেছে।

অবশ্য একই ভুল যুক্তরাষ্ট্রও আফগানিস্তানে করেছে। সেখানে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন ঠেকিয়ে দিতে মুজাহিদিনদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, অর্থ, রসদ সবকিছুই দিয়েছে। মুজাহিদিনদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সোভিয়েতদের সফলভাবেই হটিয়ে দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু সেখানে গড়ে উঠেছে আরেক দানব—তালেবান। এর মূল্য দিতে হয়েছে নাইন-ইলেভেনে। এরপর আফগানিস্তানে দীর্ঘ ক্লান্তিকর এবং অবশ্যই ব্যয়বহুল একটি যুদ্ধ বয়ে বেড়াতে হয়েছে। পরিহাসের বিষয়, পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে মার্কিন সেনারা, সেই আফগানিস্তানের মসনদে এখন আবার সেই তালেবান।

ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদাহতে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সারা বিশ্বের বামপন্থীরা। স্নায়ুযুদ্ধের কালে সেটি একটি বড় আতঙ্কের বিষয় তো বটেই। সেই আন্দোলনকে হীনবল করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে বিভাজনের কৌশলকেই বেছে নিয়েছিল ইসরায়েল। সেটি যে একাবারে কাজে দেয়নি তা নয়। ফিলিস্তিন এখন বহুধা বিভক্ত। সেখানে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ, আর হামাস। অবশ্য গাজার বাইরে হামাসের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পশ্চিম তীর এবং রামাল্লাও ফাতাহর একক নিয়ন্ত্রণে নেই। সেখানে বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হচ্ছে। ফলে শান্তি আলোচনায় ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধি কে হবে—সেই প্রশ্ন তুলে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নিচ্ছে ইসরায়েল।

আরেকটি বড় সুবিধা ইসরায়েল এখনো নিচ্ছে, সেটি হলো—ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে যা-তা প্রোপাগান্ডাকে পশ্চিমা বিশ্বে সহজে বিশ্বাসযোগ্য করতে পারার সুযোগ। চলমান যুদ্ধেও হামাস যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে নারীদের নির্যাতন, ধর্ষণ, শিশুদের শিরশ্ছেদ করার মতো প্রোপাগান্ডা শুরুতে পশ্চিমে প্রায় বিশ্বাসযোগ্য করতে পেরেছিল ইসরায়েল। যদিও শেষ পর্যন্ত এসব অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। কিন্তু নাইন-ইলেভেনের পর পশ্চিমে ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে যে ধারণা প্রোথিত হয়েছে তাতে এ ধরনের সংগঠনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম বর্বরতার অভিযোগও পশ্চিম চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। এতে সুবিধা হলো, গাজায় প্রতিশোধমূলক নির্বিচার নৃশংসতার ন্যায্যতা আদায় করে নেওয়া গেল!

তবে একই সঙ্গে এটিও সত্য যে হামাস এখন ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে কঠিন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ। ঘটনাটির ক্রম এমন: প্রথমত, ইসরায়েলিরা হামাস এবং তার মুসলিম ব্রাদারহুডের পূর্বসূরিদের সংগঠিত করে ফিলিস্তিনে রাজনৈতিক ইসলামের একটি যুদ্ধংদেহী ধারা গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে; এরপর, ইসরায়েলিরা কৌশল পরিবর্তন করেছে এবং হামাসকে নির্মূল করার কৌশল নিয়েছে। সেই কৌশলের ভুক্তভোগী গাজার ২২ লাখ মানুষ, যাদের নিত্যদিনের সঙ্গী বোমা, অবরোধ ও অপমান।

১৯৮০-এর দশকে গাজায় অবস্থানকারী ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আরববিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডেভিড হাচাম পরে মন্তব্য করেছিলেন, ‘যখন আমি ঘটনার শৃঙ্খলের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমার মনে হয়, আমরা একটি ভুল করেছি। কিন্তু সেই সময়ে, সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে কেউ ভাবেনি।’

উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদাহ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই হামাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনি ইমাম এবং অধিকারকর্মী শেখ আহমেদ ইয়াসিন তাঁর মুজামা আল ইসলামিয়া নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেই হামাসে রূপ দেন। এই ধর্মীয় দাতব্য সংস্থাটি প্রথমে গাজায় প্রতিষ্ঠিত করেন ১৯৭৩ সালে। মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয় এ সংগঠন।

১৯৯০-এর দশক থেকে ইসরায়েলের সঙ্গে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়েছে হামাস। মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহর সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর গাজা নিয়ন্ত্রণে নেয় হামাস। শুরুর দিকে তারা ফাতাহ প্রস্তাবিত ফিলিস্তিন-ইসরায়েল দুই রাষ্ট্র সমাধানের বিরোধিতা করেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রস্তাবে সম্মত থাকার কথা জানিয়েছে। কিন্তু ২০০৬ সালে নির্বাচিত হওয়ার পরও ক্ষমতায় বসতে না পারা হামাস এখনো ফিলিস্তিনের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী বলে দাবি করে। ফলে ফিলিস্তিনের হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা প্রতিনিধিত্ব করতে চায়।

জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

হামাস একটা ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী গ্রুপ। তারা আইএসের মতোই বর্বর। হামাস শান্তি চায় না। তারা ইসরায়েলের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে চায়। তারা পৃথিবীর সব ইহুদিকে নির্মূল করতে চায়। এটাই তাদের একমাত্র মিশন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয় আরেক ধর্মান্ধ গ্রুপ লিবিয়ার হিজবুল্লাহ। এই উভয় ধর্মান্ধ উগ্র ইসলামপন্থী গ্রুপের পেছনে রয়েছে ধর্মান্ধ শিয়া রাষ্ট্র ইরান।

ফিলিস্তিনের ইসলামপন্থী সশস্ত্র গ্রুপ হামাস সম্পর্কে এই হলো ইসরায়েল ও পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। হামাসের ওপর সব দায় চাপিয়ে দুই দশক ধরে অবরুদ্ধ গাজাবাসীর ওপর নির্বিচার বোমা হামলা, বর্বরতা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। পশ্চিমারাও বলে আসছে, ইসরায়েলের অবশ্যই আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। যদিও পশ্চিম তীরে হামাসের অস্তিত্ব না থাকলেও, সেখানে ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে এযাবৎ কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন হামাসকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। বলা হয়, হামাস গাজার ২২ লাখ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে ঢাল বানিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও ফিলিস্তিনে ২০০৭ সালের পর আর কোনো জাতীয় নির্বাচন হয়নি। ওই নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিল হামাস। এর আগে যখন হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন ইসরায়েলি গুপ্তহত্যার শিকার হন, তখন গাজায় হামাসের পক্ষে বিশাল বিক্ষোভ দেখে ইসরায়েলও রীতিমতো ভড়কে গিয়েছিল।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, হামাস—যা আরবিতে ‘ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ—ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত না হলে হয়তো গাজায় এত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে টিকে থাকতে পারত না, অথবা অস্তিত্বই থাকত না!

ইসরায়েল ও আমেরিকার একাধিক সরকারি কর্মকর্তার বরাতেই জানা যায়, ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে একগুচ্ছ ফিলিস্তিনি ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে একটি একক সশস্ত্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠীতে পরিণত করতে সহায়তা দিয়েছে খোদ ইসরায়েল! আজকের ‘হামাস’ নামের সেই গোষ্ঠীটিই এখন ইসরায়েলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জেনেবুঝে একটি উগ্র ইসলামপন্থী সংগঠনকে শক্তি-সামর্থ্যে পুষ্ট করা কি দুধ-কলা দিয়ে বিষধর সাপ পোষার মতো নয়? ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের নিশ্চয়ই সেই বোধবুদ্ধি আছে। কী এমন স্বার্থ থাকতে পারে এর পেছনে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে জানার চেষ্টা করা যাক, এটি কেন একটি নিছক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নয়। এর পেছনে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে।

সাবেক ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মুখে শোনা যাক সেই গল্প। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইতজাক সেগেভ, ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গাজায় ইসরায়েলি সামরিক গভর্নর ছিলেন। সেগেভ পরে নিউইয়র্ক টাইমসের একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, ইসরায়েল সরকারের সিদ্ধান্তেই তিনি ফিলিস্তিনি ইসলামি আন্দোলনকে অর্থ সহায়তা দিয়েছিলেন।

সেগেভ বলেন, ‘ইসরায়েল সরকার আমাকে একটি বাজেট দিয়েছিল এবং গাজার সামরিক সরকার সেই টাকা মসজিদে দেয়।

‘আমার বড় খেদের বিষয় হলো হামাস ইসরায়েলের সৃষ্টি।’ এটিও কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ ইসরায়েলি কর্মকর্তার বক্তব্য। আভনার কোহেন, ইসরায়েলের ধর্মীয় বিষয়ক কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। গাজায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন। ২০০৯ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে তিনি এ কথা বলেন।

২০১০ সালের ২৮ নভেম্বর মার্কিন কূটনৈতিক তারবার্তা ফাঁস করে উইকিলিকস। সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের অংশে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের প্রসঙ্গও এসেছে।

সেখানে বলা হয়েছে, গাজায় ফাতাহ এবং হামাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ২০০৭ সালের জুনে ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন পরিচালক মেজর জেনারেল আমোস ইয়াদলিন মার্কিন রাষ্ট্রদূত রিচার্ড জোনসকে বলেন, হামাস গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে ইসরায়েল খুশিই হবে। কারণ, ইসরায়েল তখন গাজাকে সরাসরি শত্রুভূমি হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। মার্কিন দূত তখন বলেন, ফাতাহ সেখানে নিয়ন্ত্রণ হারালে মাহমুদ আব্বাস পশ্চিম তীরে আলাদা সরকার গঠনের তাগিদ বোধ করতে পারেন। জবাবে ইয়াদলিন বলেন, এ ধরনের কিছু ঘটলে ইসরায়েল খুশি হবে। কারণ, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) তখন হামাসের মতো একটি রাষ্ট্রহীন গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। আর ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীরে তখন ইসরায়েল সহযোগিতা করতে পারবে।

হামাস সৃষ্টির পেছনে ইসরায়েলের সম্ভাব্য ভূমিকা প্রসঙ্গে উইকিলিকসের ফাঁস করা নথিতে দেখা গেছে, ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদাহ নস্যাৎ করে দিতে ‘প্রোটেক্টিভ এজ’ সামরিক অভিযানকালে ইসরায়েল হামাসকে শক্তিশালী করার আগ্রহ দেখায়। ১৯৮৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের কূটনৈতিক আলাপের নথিতে পাওয়া যাচ্ছে, ওই সময় পশ্চিম তীরের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করতেন—ইসরায়েল হামাসকে সহযোগিতা করছে। অনেক দোকানি বলেছেন, ফাতাহ যখন ইসরায়েলি বাহিনীর ভয়ে গোপনে লিফলেট বিলি করছিল, তখন হামাসকে প্রকাশ্যেই তাদের লিফলেট বিলি করতে দেখা গেছে। ওই সময় মার্কিন নথিতে বলা হয়েছে, বিপুলসংখ্যক গ্রেপ্তার হলেও হামাসের লোক খুব কমই গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাস, ইসরায়েল হামাসের ব্যাপারে শুধু চোখ বন্ধ করেই থাকছে না, বরং তারা হামাসকে সহযোগিতা করছে।

একুশ শতকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে তিনবার যুদ্ধে জড়িয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯, ২০১২, ২০১৪ এবং চলতি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখনো চলমান। প্রথম তিন যুদ্ধে ইসরায়েল গাজায় প্রায় আড়াই হাজার ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। আর চলমান যুদ্ধে এরই মধ্যে গাজায় নিহত তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

আর হামাস, এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ইসরায়েলি বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে, তা ফিলিস্তিনের কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সশস্ত্র গোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বেশি। চলমান যুদ্ধে ১ হাজার ৪০০-র বেশি ইসরায়েলি নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে তেল আবিব। আর গাজায় হামাসের হাতে জিম্মি কমপক্ষে ২০০। এর মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধও রয়েছেন। স্পষ্টত হামাসের কারণে ইসরায়েলকেও কম মানবিক মূল্য দিতে হয়নি!

নাকের ডগায় এই হামাসকে এত দিন কেন বাড়তে দিল ইসরায়েল? যাদের এখন নির্মূল করার জন্য গাজায় নির্বিচারে বোমা ফেলছে নেতানিয়াহুর সরকার? ৭ অক্টোবরের ঘটনার বারবার উল্লেখ করে এই নৃশংসতাকে তারা ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। পশ্চিমের গণমাধ্যমগুলোও সাফাই গাইছে।

এর উত্তরটিও দিয়েছেন ইসরায়েলের কর্মকর্তারা।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইৎজাক সেগেভ নিউইয়র্ক টাইমসে বলেছিলেন, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী এবং ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ফাতাহ পার্টির বিপরীতে অক্ষশক্তি হিসেবে ফিলিস্তিনি ইসলামি আন্দোলনকে অর্থ সহায়তা করেছিল ইসরায়েল।

ইয়াসির আরাফাত নিজেও হামাসকে ‘ইসরায়েলের সৃষ্টি’ বলে অভিমত দিয়েছিলেন।

আর গাজার সাবেক ধর্মবিষয়ক কর্মকর্তা আভনার কোহেন ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি ফিলিস্তিনে ইসলামপন্থীদের সহযোগিতা দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন।

সেই প্রতিবেদনে কোহেন ফিলিস্তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের সমর্থন করে অধিকৃত অঞ্চলে ‘বিভাজন ও শাসনের’ (ডিভাইড অ্যান্ড রুল) খেলা বন্ধ করতে ঊর্ধ্বতনদের সতর্ক করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি...এই বাস্তবতা আমাদের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, এই দানবকে ভেঙে দেওয়ার উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টার ওপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।’

কিন্তু ইসরায়েলের নীতিনির্ধারকেরা কথা শোনেননি। এমনকি বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অগোচরেই তারা হামাসকে সংগঠিত হতে সহযোগিতা করে গেছে।

অবশ্য একই ভুল যুক্তরাষ্ট্রও আফগানিস্তানে করেছে। সেখানে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন ঠেকিয়ে দিতে মুজাহিদিনদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, অর্থ, রসদ সবকিছুই দিয়েছে। মুজাহিদিনদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সোভিয়েতদের সফলভাবেই হটিয়ে দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু সেখানে গড়ে উঠেছে আরেক দানব—তালেবান। এর মূল্য দিতে হয়েছে নাইন-ইলেভেনে। এরপর আফগানিস্তানে দীর্ঘ ক্লান্তিকর এবং অবশ্যই ব্যয়বহুল একটি যুদ্ধ বয়ে বেড়াতে হয়েছে। পরিহাসের বিষয়, পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে মার্কিন সেনারা, সেই আফগানিস্তানের মসনদে এখন আবার সেই তালেবান।

ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদাহতে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সারা বিশ্বের বামপন্থীরা। স্নায়ুযুদ্ধের কালে সেটি একটি বড় আতঙ্কের বিষয় তো বটেই। সেই আন্দোলনকে হীনবল করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে বিভাজনের কৌশলকেই বেছে নিয়েছিল ইসরায়েল। সেটি যে একাবারে কাজে দেয়নি তা নয়। ফিলিস্তিন এখন বহুধা বিভক্ত। সেখানে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ, আর হামাস। অবশ্য গাজার বাইরে হামাসের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পশ্চিম তীর এবং রামাল্লাও ফাতাহর একক নিয়ন্ত্রণে নেই। সেখানে বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হচ্ছে। ফলে শান্তি আলোচনায় ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধি কে হবে—সেই প্রশ্ন তুলে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নিচ্ছে ইসরায়েল।

আরেকটি বড় সুবিধা ইসরায়েল এখনো নিচ্ছে, সেটি হলো—ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে যা-তা প্রোপাগান্ডাকে পশ্চিমা বিশ্বে সহজে বিশ্বাসযোগ্য করতে পারার সুযোগ। চলমান যুদ্ধেও হামাস যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে নারীদের নির্যাতন, ধর্ষণ, শিশুদের শিরশ্ছেদ করার মতো প্রোপাগান্ডা শুরুতে পশ্চিমে প্রায় বিশ্বাসযোগ্য করতে পেরেছিল ইসরায়েল। যদিও শেষ পর্যন্ত এসব অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। কিন্তু নাইন-ইলেভেনের পর পশ্চিমে ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে যে ধারণা প্রোথিত হয়েছে তাতে এ ধরনের সংগঠনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম বর্বরতার অভিযোগও পশ্চিম চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। এতে সুবিধা হলো, গাজায় প্রতিশোধমূলক নির্বিচার নৃশংসতার ন্যায্যতা আদায় করে নেওয়া গেল!

তবে একই সঙ্গে এটিও সত্য যে হামাস এখন ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে কঠিন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ। ঘটনাটির ক্রম এমন: প্রথমত, ইসরায়েলিরা হামাস এবং তার মুসলিম ব্রাদারহুডের পূর্বসূরিদের সংগঠিত করে ফিলিস্তিনে রাজনৈতিক ইসলামের একটি যুদ্ধংদেহী ধারা গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে; এরপর, ইসরায়েলিরা কৌশল পরিবর্তন করেছে এবং হামাসকে নির্মূল করার কৌশল নিয়েছে। সেই কৌশলের ভুক্তভোগী গাজার ২২ লাখ মানুষ, যাদের নিত্যদিনের সঙ্গী বোমা, অবরোধ ও অপমান।

১৯৮০-এর দশকে গাজায় অবস্থানকারী ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আরববিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডেভিড হাচাম পরে মন্তব্য করেছিলেন, ‘যখন আমি ঘটনার শৃঙ্খলের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমার মনে হয়, আমরা একটি ভুল করেছি। কিন্তু সেই সময়ে, সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে কেউ ভাবেনি।’

উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদাহ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই হামাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনি ইমাম এবং অধিকারকর্মী শেখ আহমেদ ইয়াসিন তাঁর মুজামা আল ইসলামিয়া নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেই হামাসে রূপ দেন। এই ধর্মীয় দাতব্য সংস্থাটি প্রথমে গাজায় প্রতিষ্ঠিত করেন ১৯৭৩ সালে। মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয় এ সংগঠন।

১৯৯০-এর দশক থেকে ইসরায়েলের সঙ্গে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়েছে হামাস। মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহর সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর গাজা নিয়ন্ত্রণে নেয় হামাস। শুরুর দিকে তারা ফাতাহ প্রস্তাবিত ফিলিস্তিন-ইসরায়েল দুই রাষ্ট্র সমাধানের বিরোধিতা করেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রস্তাবে সম্মত থাকার কথা জানিয়েছে। কিন্তু ২০০৬ সালে নির্বাচিত হওয়ার পরও ক্ষমতায় বসতে না পারা হামাস এখনো ফিলিস্তিনের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী বলে দাবি করে। ফলে ফিলিস্তিনের হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা প্রতিনিধিত্ব করতে চায়।

জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এই যুবকের ঐতিহাসিক জয়ে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তাঁর ক্যারিশমা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির দিকে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা এক কৌশলীর কথা উঠে আসছে

৬ ঘণ্টা আগে

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো

২ দিন আগে

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খল

২ দিন আগে

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এই যুবকের ঐতিহাসিক জয়ে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তাঁর ক্যারিশমা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির দিকে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা এক কৌশলীর কথা উঠে আসছে—যিনি এই বিজয়ের রণনীতি তৈরি করেছিলেন। তিনি হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ জারা রহিম। এই বিজয়ের মাধ্যমে মামদানি নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম, প্রথম দক্ষিণ এশীয় এবং এক শতাব্দীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

৩৫ বছর বয়সী জারা রহিম এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং ডিজিটাল কৌশলের এক মিথস্ক্রিয়ার মহাযজ্ঞে কাজ করেছেন। গত ফেব্রুয়ারি থেকে মামদানির সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া জারাই প্রচারের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন। তাঁর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাটি ছিল— ‘রাজনৈতিক কৌশলবিদদের তৈরি নিউইয়র্ককে ভুলে যান। বরং প্রকৃত নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে প্রচার শুরু করুন।’

এই মন্ত্রই মামদানির প্রচারকে একটি জনমুখী প্রচারাভিযানে পরিণত করে। জারা যুক্তি দেন, নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক এলিটরা যেই ভোটারদের দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করেছেন, তাদেরই এখানে যুক্ত করতে হবে। এই কৌশল অবলম্বন করে ৯০ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে একত্র করা সম্ভব হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ১০ লাখ মুসলিম বাসিন্দা রয়েছে এবং এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই জয়ের মূল শক্তি হয়ে ওঠে।

জারা রহিম বলেন, বহু ‘বাংলাদেশি চাচা এবং পশ্চিম আফ্রিকার খালা’ রয়েছেন, যাঁরা আগে কখনো মেয়রের প্রাথমিক নির্বাচনে ভোট দেননি। তিনি বলেন, ‘তারা এমন একজনকে দেখছেন, যিনি তাঁদের মসজিদে যাচ্ছেন এবং তাঁদের এলাকাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।’

জারা রহিমের কর্মজীবন রাজনীতি, ডিজিটাল কৌশল এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক দশকের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত।

প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান জারা রহিম ফ্লোরিডায় বেড়ে ওঠেন। ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা (ইউসিএফ) থেকে যোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি ডিজিটাল প্রচার এবং জনসম্পৃক্ততার ওপর জোর দিয়েছেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় ২০১২ সালে বারাক ওবামার পুনর্নির্বাচন প্রচারণার মাধ্যমে। তিনি প্রচারণায় ইন্টার্ন হিসেবে যোগ দিলেও দ্রুতই ফ্লোরিডার ডিজিটাল কনটেন্ট ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। এই ভূমিকায় তিনি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভোটারদের নিবন্ধন করানো এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করে তোলার কৌশল আয়ত্ত করেন।

ওবামা প্রচারণার সাফল্যের পর জারা ওবামা প্রশাসনের হোয়াইট হাউস অফিস অব ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজিতে যোগ দেন। সেখানে তিনি মার্কিন ইতিহাসের অন্যতম ডিজিটাল উদ্ভাবনী প্রেসিডেন্সির অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করেন।

হোয়াইট হাউসের পর জারা উবারে যোগ দেন। এখানে তিনি রাইড শেয়ারিং-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে সহায়তা করেন। গল্প বলার মতো করে কীভাবে জননীতি তৈরি করা যায়, সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এখানে।

এরপর ২০১৬ সালে তিনি হিলারি ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও কাজ করেন।

২০১৬ সালের প্রচারণার পরে জারা রাজনীতি থেকে সরে এসে ফ্যাশন জগতে প্রবেশ করেন। ২০১৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত ‘ভোগ’ ম্যাগাজিনের যোগাযোগ পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এটি তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এখানে তিনি রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া থেকে সাংস্কৃতিক গল্প বলার দিকে মনোযোগ দেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘রাজনীতিই সংস্কৃতি।’ ভোগে কাজ করার মাধ্যমে শিল্প, ফ্যাশন ও রাজনীতির সংযোগস্থলে কীভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করতে হয় এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনা করতে হয়, সেটি ভালো করে শেখেন জারা।

ভোগ ছাড়ার পর জারা রহিম স্বাধীন যোগাযোগ পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেন।

তাঁর ক্লায়েন্টদের মধ্যে ছিল এ২৪ (A24), গায়িকা মারিয়া কেরি এবং নেটফ্লিক্সের মতো প্রতিষ্ঠান ও তারকারা।

তাঁর মূল নীতি ছিল—বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে ‘খাঁটি বিশ্বাসযোগ্যতা’ (অথেনটিক) দিয়ে যেকোনো কিছুর সূচনা করা।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জারা জোহরান মামদানির ‘সিনিয়র উপদেষ্টা’ হিসেবে তাঁর মেয়র নির্বাচনের ক্যাম্পেইনে যোগ দেন। বলতে গেলে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সাফল্যটিও অর্জন করেন এই প্রকল্পেই।

এই নির্বাচনী প্রচারে তাঁর দেওয়া নির্দেশনাটি ছিল—‘রাজনৈতিক কৌশলবিদদের তৈরি নিউইয়র্ককে ভুলে যান। বরং প্রকৃত নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে প্রচার শুরু করুন।’ তিনি সব সময় নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যেন ডিজিটাল প্রচারের সাফল্যের সঙ্গে তৃণমূলে সত্যিকারের জনসম্পৃক্ততা বজায় থাকে। এই কৌশলের মাধ্যমে মামদানি বাংলা, স্প্যানিশ এবং হিন্দি ভাষার মতো বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে—এমন প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছান। যা নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী রাজনীতিতে উপেক্ষিত ছিল।

জারার কৌশল ও নির্দেশনার ফলস্বরূপ মামদানির দল ১৬ লাখ বার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছে এবং ৯০ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়।

জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক বিজয়ের পরে, জারা সাবেক ফেডারেল ট্রেড কমিশন চেয়ার লিনা খানের পাশাপাশি ‘ট্রানজিশন দলের’ সদস্য হিসেবে প্রশাসনকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। এই ট্রানজিশনের টিমের সবাই নারী। যেখানে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লিনা খান একজন অ্যান্টিট্রাস্ট বিশেষজ্ঞ। বাইডেন প্রশাসনে তাঁর নেতৃত্বেই বাজারের একাধিপত্যের আইন লঙ্ঘনের জন্য অ্যামাজনকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়।

মাঠপর্যায়ের কর্মীরা জানান, এই প্রচারে চিরাচরিত ভোট সংগ্রহের ‘সংস্কৃতিকে ব্যবহারের’ (Culture of Extraction) পরিবর্তে ‘যোগাযোগের সংস্কৃতি’ তৈরি করা হয়েছিল। প্রাথমিক নির্বাচনের সময়ই স্বেচ্ছাসেবকেরা ১৬ লাখবার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন এবং ভোটারদের সঙ্গে ২ লাখ ৪৭ হাজারেরও বেশিবার কথোপকথন করেছিলেন। এই সংখ্যা সাধারণ নির্বাচনী প্রচারের চেয়ে অনেক বেশি।

যখন সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন, সেটিকে মামদানির সমর্থকেরা ইসলাম বিদ্বেষ বলে মনে করেন। তখন জারা রহিম দ্রুত কুমোর কৌশলের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সিএনএনকে বলেছিলেন, ‘তিনি (কুমো) কেবল একজন খারাপ মুসলমানকে দেখিয়ে মুসলিমদের সমর্থন পেতে চেয়েছেন—এটাকে বলা যায় একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষের মরিয়া কৌশল, যার মুসলিমদের কাছে বলার মতো আর কিছুই নেই।’

এই জয়ের পেছনে জারা রহিমের পাশাপাশি মায়া হান্দা, ফিল্ড ডিরেক্টর তাসচা ভ্যান অকেন এবং ফাইজা আলীসহ আরও কয়েকজন নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভ্যান অকেন একাই প্রাইমারিতে অভূতপূর্ব এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব দেন।

৪ নভেম্বর বিজয়ী হওয়ার পর জোহরান মামদানি জারা রহিমকে অন্তর্ভুক্ত করে শুধু নারীদের নিয়ে একটি ট্রানজিশন টিম ঘোষণা করেছেন। এই দলে আরও রয়েছেন সাবেক ফেডারেল ট্রেড কমিশন চেয়ার লিনা খান, সাবেক ডেপুটি মেয়র মারিয়া টরেস-স্প্রিঙ্গার, ইউনাইটেড ওয়ে প্রেসিডেন্ট গ্রেস বোনিল্লা এবং সাবেক ডেপুটি মেয়র মেলানি হার্টজোগ। এই দলটি মামদানি প্রশাসনকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবে।

নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এই যুবকের ঐতিহাসিক জয়ে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তাঁর ক্যারিশমা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির দিকে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা এক কৌশলীর কথা উঠে আসছে—যিনি এই বিজয়ের রণনীতি তৈরি করেছিলেন। তিনি হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ জারা রহিম। এই বিজয়ের মাধ্যমে মামদানি নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম, প্রথম দক্ষিণ এশীয় এবং এক শতাব্দীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

৩৫ বছর বয়সী জারা রহিম এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং ডিজিটাল কৌশলের এক মিথস্ক্রিয়ার মহাযজ্ঞে কাজ করেছেন। গত ফেব্রুয়ারি থেকে মামদানির সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া জারাই প্রচারের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন। তাঁর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাটি ছিল— ‘রাজনৈতিক কৌশলবিদদের তৈরি নিউইয়র্ককে ভুলে যান। বরং প্রকৃত নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে প্রচার শুরু করুন।’

এই মন্ত্রই মামদানির প্রচারকে একটি জনমুখী প্রচারাভিযানে পরিণত করে। জারা যুক্তি দেন, নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক এলিটরা যেই ভোটারদের দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করেছেন, তাদেরই এখানে যুক্ত করতে হবে। এই কৌশল অবলম্বন করে ৯০ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে একত্র করা সম্ভব হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ১০ লাখ মুসলিম বাসিন্দা রয়েছে এবং এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই জয়ের মূল শক্তি হয়ে ওঠে।

জারা রহিম বলেন, বহু ‘বাংলাদেশি চাচা এবং পশ্চিম আফ্রিকার খালা’ রয়েছেন, যাঁরা আগে কখনো মেয়রের প্রাথমিক নির্বাচনে ভোট দেননি। তিনি বলেন, ‘তারা এমন একজনকে দেখছেন, যিনি তাঁদের মসজিদে যাচ্ছেন এবং তাঁদের এলাকাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।’

জারা রহিমের কর্মজীবন রাজনীতি, ডিজিটাল কৌশল এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক দশকের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত।

প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান জারা রহিম ফ্লোরিডায় বেড়ে ওঠেন। ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা (ইউসিএফ) থেকে যোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি ডিজিটাল প্রচার এবং জনসম্পৃক্ততার ওপর জোর দিয়েছেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় ২০১২ সালে বারাক ওবামার পুনর্নির্বাচন প্রচারণার মাধ্যমে। তিনি প্রচারণায় ইন্টার্ন হিসেবে যোগ দিলেও দ্রুতই ফ্লোরিডার ডিজিটাল কনটেন্ট ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। এই ভূমিকায় তিনি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভোটারদের নিবন্ধন করানো এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করে তোলার কৌশল আয়ত্ত করেন।

ওবামা প্রচারণার সাফল্যের পর জারা ওবামা প্রশাসনের হোয়াইট হাউস অফিস অব ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজিতে যোগ দেন। সেখানে তিনি মার্কিন ইতিহাসের অন্যতম ডিজিটাল উদ্ভাবনী প্রেসিডেন্সির অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করেন।

হোয়াইট হাউসের পর জারা উবারে যোগ দেন। এখানে তিনি রাইড শেয়ারিং-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে সহায়তা করেন। গল্প বলার মতো করে কীভাবে জননীতি তৈরি করা যায়, সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এখানে।

এরপর ২০১৬ সালে তিনি হিলারি ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও কাজ করেন।

২০১৬ সালের প্রচারণার পরে জারা রাজনীতি থেকে সরে এসে ফ্যাশন জগতে প্রবেশ করেন। ২০১৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত ‘ভোগ’ ম্যাগাজিনের যোগাযোগ পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এটি তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এখানে তিনি রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া থেকে সাংস্কৃতিক গল্প বলার দিকে মনোযোগ দেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘রাজনীতিই সংস্কৃতি।’ ভোগে কাজ করার মাধ্যমে শিল্প, ফ্যাশন ও রাজনীতির সংযোগস্থলে কীভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করতে হয় এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনা করতে হয়, সেটি ভালো করে শেখেন জারা।

ভোগ ছাড়ার পর জারা রহিম স্বাধীন যোগাযোগ পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেন।

তাঁর ক্লায়েন্টদের মধ্যে ছিল এ২৪ (A24), গায়িকা মারিয়া কেরি এবং নেটফ্লিক্সের মতো প্রতিষ্ঠান ও তারকারা।

তাঁর মূল নীতি ছিল—বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে ‘খাঁটি বিশ্বাসযোগ্যতা’ (অথেনটিক) দিয়ে যেকোনো কিছুর সূচনা করা।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জারা জোহরান মামদানির ‘সিনিয়র উপদেষ্টা’ হিসেবে তাঁর মেয়র নির্বাচনের ক্যাম্পেইনে যোগ দেন। বলতে গেলে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সাফল্যটিও অর্জন করেন এই প্রকল্পেই।

এই নির্বাচনী প্রচারে তাঁর দেওয়া নির্দেশনাটি ছিল—‘রাজনৈতিক কৌশলবিদদের তৈরি নিউইয়র্ককে ভুলে যান। বরং প্রকৃত নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে প্রচার শুরু করুন।’ তিনি সব সময় নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যেন ডিজিটাল প্রচারের সাফল্যের সঙ্গে তৃণমূলে সত্যিকারের জনসম্পৃক্ততা বজায় থাকে। এই কৌশলের মাধ্যমে মামদানি বাংলা, স্প্যানিশ এবং হিন্দি ভাষার মতো বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে—এমন প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছান। যা নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী রাজনীতিতে উপেক্ষিত ছিল।

জারার কৌশল ও নির্দেশনার ফলস্বরূপ মামদানির দল ১৬ লাখ বার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছে এবং ৯০ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়।

জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক বিজয়ের পরে, জারা সাবেক ফেডারেল ট্রেড কমিশন চেয়ার লিনা খানের পাশাপাশি ‘ট্রানজিশন দলের’ সদস্য হিসেবে প্রশাসনকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। এই ট্রানজিশনের টিমের সবাই নারী। যেখানে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লিনা খান একজন অ্যান্টিট্রাস্ট বিশেষজ্ঞ। বাইডেন প্রশাসনে তাঁর নেতৃত্বেই বাজারের একাধিপত্যের আইন লঙ্ঘনের জন্য অ্যামাজনকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়।

মাঠপর্যায়ের কর্মীরা জানান, এই প্রচারে চিরাচরিত ভোট সংগ্রহের ‘সংস্কৃতিকে ব্যবহারের’ (Culture of Extraction) পরিবর্তে ‘যোগাযোগের সংস্কৃতি’ তৈরি করা হয়েছিল। প্রাথমিক নির্বাচনের সময়ই স্বেচ্ছাসেবকেরা ১৬ লাখবার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন এবং ভোটারদের সঙ্গে ২ লাখ ৪৭ হাজারেরও বেশিবার কথোপকথন করেছিলেন। এই সংখ্যা সাধারণ নির্বাচনী প্রচারের চেয়ে অনেক বেশি।

যখন সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন, সেটিকে মামদানির সমর্থকেরা ইসলাম বিদ্বেষ বলে মনে করেন। তখন জারা রহিম দ্রুত কুমোর কৌশলের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সিএনএনকে বলেছিলেন, ‘তিনি (কুমো) কেবল একজন খারাপ মুসলমানকে দেখিয়ে মুসলিমদের সমর্থন পেতে চেয়েছেন—এটাকে বলা যায় একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষের মরিয়া কৌশল, যার মুসলিমদের কাছে বলার মতো আর কিছুই নেই।’

এই জয়ের পেছনে জারা রহিমের পাশাপাশি মায়া হান্দা, ফিল্ড ডিরেক্টর তাসচা ভ্যান অকেন এবং ফাইজা আলীসহ আরও কয়েকজন নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভ্যান অকেন একাই প্রাইমারিতে অভূতপূর্ব এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব দেন।

৪ নভেম্বর বিজয়ী হওয়ার পর জোহরান মামদানি জারা রহিমকে অন্তর্ভুক্ত করে শুধু নারীদের নিয়ে একটি ট্রানজিশন টিম ঘোষণা করেছেন। এই দলে আরও রয়েছেন সাবেক ফেডারেল ট্রেড কমিশন চেয়ার লিনা খান, সাবেক ডেপুটি মেয়র মারিয়া টরেস-স্প্রিঙ্গার, ইউনাইটেড ওয়ে প্রেসিডেন্ট গ্রেস বোনিল্লা এবং সাবেক ডেপুটি মেয়র মেলানি হার্টজোগ। এই দলটি মামদানি প্রশাসনকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবে।

১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে একগুচ্ছ ফিলিস্তিনি ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে একটি একক সশস্ত্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠীতে পরিণত করতে সহায়তা দিয়েছে খোদ ইসরায়েল! আজকের ‘হামাস’ নামের সেই গোষ্ঠীটিই এখন ইসরায়েলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২১ অক্টোবর ২০২৩

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো

২ দিন আগে

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খল

২ দিন আগে

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

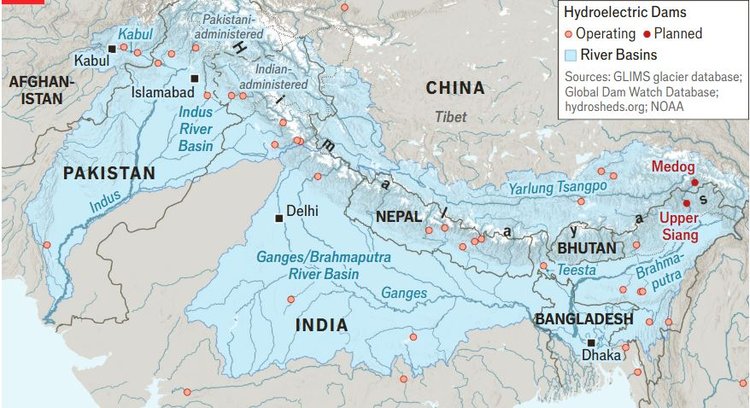

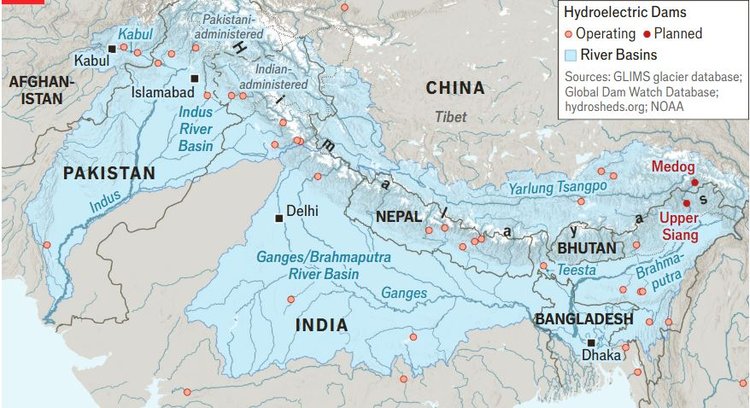

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো বাংলাদেশি তিস্তা নদীর প্রবাহে ভারতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিস্তা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের (যা ভাটিতে যমুনা নামেও পরিচিত) উপনদী।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি এখনো পুনর্বহাল করেনি নয়াদিল্লি। ১৯৬০ সাল থেকে কার্যকর এই চুক্তি গত এপ্রিলে কাশ্মীরে এক সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে একতরফাভাবে বাতিল করে ভারত। আবার এই ভারতই সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার উজানে ব্রহ্মপুত্র (যা তিব্বতে ইয়ারলুন সাংপো নামে পরিচিত) নদের ওপর চীনের পরিকল্পিত বাঁধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, ১৬৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এই বাঁধ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ হিসেবে পরিগণিত হবে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বাঁধের নেতিবাচক প্রভাব হবে বিশাল।

সব মিলিয়ে বোঝা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় পানিকে ঘিরে রাজনীতি আরও জটিল ও বিপজ্জনক হচ্ছে। সবুজ জ্বালানির চাহিদা বাড়ায় অঞ্চলজুড়ে দেশগুলো এখন জলবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমবাহ দ্রুত গলছে, আবহাওয়া হচ্ছে অনিয়মিত। ফলে নদীর পানির স্তর ও প্রবাহ এখন অনেক বেশি অনিশ্চিত। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকায়। এই ঝুঁকি সামলাতে ও সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে দেশগুলোর মধ্যে আরও বেশি আলোচনা ও সহযোগিতা দরকার। তবে সেই পথে রয়েছে অনেক বাধা।

দক্ষিণ এশিয়ায় পানির রাজনীতি বহুদিন ধরেই জটিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তিন নদী—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের হিমবাহ থেকে উৎসারিত। সিন্ধু নদ চীনে উৎপত্তি হয়ে ভারতের লাদাখ ও বিতর্কিত কাশ্মীর পেরিয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্রও চীন থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অপর দিকে, নেপালের বড় অংশ বিশাল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত।

এসব নদীর পানিবণ্টন সহজ নয়। কারণ, এই অঞ্চলটি অবিশ্বাসে বিভক্ত। কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব বহু পুরোনো। সীমান্ত নিয়ে ভারত ও চীনেরও সংঘাত চলছে। বাংলাদেশ ও নেপাল উভয়েরই আশঙ্কা—ভারত কিংবা চীনের অতি প্রভাব তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দেশগুলো প্রায়ই পানিকে চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রলোভনে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় পানিসংক্রান্ত ১৯১টি বিরোধ দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিলে, বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই পানিকে ঘিরে এতটা উত্তেজনা নেই।

পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের সোনিপতের ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির হরি গোদারা বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি এখন অনেক দেশ বাঁধ নির্মাণকে শক্তি প্রদর্শন, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেশী দেশকে চাপে রাখার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তিব্বতে চীনের তৈরি বাঁধগুলো দেশটির কর্তৃত্ব বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান যে অংশের কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে তারা (চীনের সহায়তায়) নতুন নতুন বাঁধ তৈরি করছে—এতে তাদের ভূখণ্ড দাবি আরও জোরালো হচ্ছে এবং এতে ভারতের বিরক্তি বাড়ছে।

চীন যখন ব্রহ্মপুত্র নদে নতুন একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করে, তার জবাবে ভারতও সিদ্ধান্ত নেয়—তারা ওই প্রকল্পের নিচের অংশে আরও বড় একটি বাঁধ তৈরি করবে। এমনিতেই বাংলাদেশের মানুষের অভিযোগ, ভারত আগাম কোনো সতর্কতা না দিয়েই হঠাৎ বাঁধের দরজা খুলে দেয়। এতে নিচের দিকে প্রবল স্রোতে পানি নেমে এসে বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। ফলে পানিকে ঘিরে এ অঞ্চলে সংঘাত প্রায়ই অন্য রাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে মিশে যায়।

দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে পানি-সংকটাপন্ন অঞ্চলের একটি। বছরের অনেক সময়েই এ অঞ্চলের বড় অংশে পানি ঘাটতি দেখা যায়। চীনের লুডং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় পানির সংকট তীব্র, সেসব অঞ্চলে বিরোধ ও সংঘাতের আশঙ্কাও তুলনামূলক বেশি।

জ্বালানির বাড়তি চাহিদা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ আর ডেটা সেন্টারের বিস্তার নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের প্রয়োজন বাড়িয়েছে। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো অনিয়মিত নয় বলে জলবিদ্যুৎ এখন এক আকর্ষণীয় নবায়নযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তার মোট বিদ্যুতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে পাচ্ছে এবং এই অংশ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। ভারত বর্তমানে ৪২ গিগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং ২০৩২ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা ৫০ শতাংশের বেশি বাড়াতে চায়। আগামী কয়েক দশকে দেশটি হয়তো আরও ২০০টি নতুন বাঁধ নির্মাণ করবে।

নেপাল বর্তমানে নিজস্ব চাহিদার চেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে। দেশটি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রপ্তানির পরিকল্পনা নিয়েছে। বহুদিন ধরে তারা ভারতকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং সম্প্রতি ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবহার করে বাংলাদেশেও বিদ্যুৎ বিক্রি শুরু করেছে—যদিও এ বিষয়ে সব পক্ষের সম্মতিতে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। স্পষ্ট সংঘাত এড়াতে বাঁধগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে কূটনৈতিক যোগাযোগ খুব জরুরি। আমেরিকার ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির সীমান্তবর্তী জলসম্পদ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অ্যারন উলফের মতে, কোনো চুক্তি ছাড়া যখন একটি দেশ বাঁধ নির্মাণ করে, তখন সেটিই সাধারণত পানিভিত্তিক বিরোধের সবচেয়ে স্পষ্ট পূর্বাভাস।

পরিবেশগত উদ্বেগও আছে। বাঁধ নদীকে খণ্ডিত করে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে এবং মানববসতির উচ্ছেদ ঘটায়। হিমালয়ের ভঙ্গুর ভূপ্রকৃতিতে এসব ক্ষয়ক্ষতি আরও ব্যাপক হয়। এ কারণেই ভারতের পরিকল্পিত বিশাল বাঁধ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশ দ্রুত ভঙ্গুর হয়ে পড়ায় কূটনৈতিক সহযোগিতা এখন আরও জরুরি। হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, ফলে নদীর প্রবাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, পাহাড়ের গঠন দুর্বল হচ্ছে এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে। বর্ষাকালের বিষয়ে এখন আর কোনো পূর্বানুমান খাটছে না। তাই পানিসম্পদ নিয়ে বিদ্যমান চুক্তিগুলো স্থগিত বা পরিত্যাগ না করে দেশগুলোর উচিত সেগুলো আরও শক্তিশালী ও হালনাগাদ করা—সময় ও প্রকৃতির পরিবর্তন অনুযায়ী।

কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা থেকে বোঝা যায় দেশগুলো বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন। এপ্রিল মাসে সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করার পরও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বন্যার পূর্বাভাস-সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেছে। গবেষক উলফের তথ্যমতে, গত এক শ বছরে পানিকে কেন্দ্র করে কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবু এই অঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনা এখনো জটিল ও খণ্ডিত চিত্রের মতো। বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির জালে বাঁধা এই ব্যবস্থায় দেশগুলো নদীকে একে অপরের সঙ্গে দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যেন নদী কোনো যৌথ পরিবেশব্যবস্থার অংশ নয়। দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে উঠলে নদীর প্রবাহ বজায় রাখা এবং শান্তি রক্ষা—দুই-ই আরও নিশ্চিতভাবে সম্ভব হতো।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো বাংলাদেশি তিস্তা নদীর প্রবাহে ভারতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিস্তা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের (যা ভাটিতে যমুনা নামেও পরিচিত) উপনদী।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি এখনো পুনর্বহাল করেনি নয়াদিল্লি। ১৯৬০ সাল থেকে কার্যকর এই চুক্তি গত এপ্রিলে কাশ্মীরে এক সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে একতরফাভাবে বাতিল করে ভারত। আবার এই ভারতই সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার উজানে ব্রহ্মপুত্র (যা তিব্বতে ইয়ারলুন সাংপো নামে পরিচিত) নদের ওপর চীনের পরিকল্পিত বাঁধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, ১৬৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এই বাঁধ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ হিসেবে পরিগণিত হবে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বাঁধের নেতিবাচক প্রভাব হবে বিশাল।

সব মিলিয়ে বোঝা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় পানিকে ঘিরে রাজনীতি আরও জটিল ও বিপজ্জনক হচ্ছে। সবুজ জ্বালানির চাহিদা বাড়ায় অঞ্চলজুড়ে দেশগুলো এখন জলবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমবাহ দ্রুত গলছে, আবহাওয়া হচ্ছে অনিয়মিত। ফলে নদীর পানির স্তর ও প্রবাহ এখন অনেক বেশি অনিশ্চিত। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকায়। এই ঝুঁকি সামলাতে ও সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে দেশগুলোর মধ্যে আরও বেশি আলোচনা ও সহযোগিতা দরকার। তবে সেই পথে রয়েছে অনেক বাধা।

দক্ষিণ এশিয়ায় পানির রাজনীতি বহুদিন ধরেই জটিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তিন নদী—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের হিমবাহ থেকে উৎসারিত। সিন্ধু নদ চীনে উৎপত্তি হয়ে ভারতের লাদাখ ও বিতর্কিত কাশ্মীর পেরিয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্রও চীন থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অপর দিকে, নেপালের বড় অংশ বিশাল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত।

এসব নদীর পানিবণ্টন সহজ নয়। কারণ, এই অঞ্চলটি অবিশ্বাসে বিভক্ত। কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব বহু পুরোনো। সীমান্ত নিয়ে ভারত ও চীনেরও সংঘাত চলছে। বাংলাদেশ ও নেপাল উভয়েরই আশঙ্কা—ভারত কিংবা চীনের অতি প্রভাব তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দেশগুলো প্রায়ই পানিকে চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রলোভনে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় পানিসংক্রান্ত ১৯১টি বিরোধ দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিলে, বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই পানিকে ঘিরে এতটা উত্তেজনা নেই।

পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের সোনিপতের ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির হরি গোদারা বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি এখন অনেক দেশ বাঁধ নির্মাণকে শক্তি প্রদর্শন, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেশী দেশকে চাপে রাখার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তিব্বতে চীনের তৈরি বাঁধগুলো দেশটির কর্তৃত্ব বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান যে অংশের কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে তারা (চীনের সহায়তায়) নতুন নতুন বাঁধ তৈরি করছে—এতে তাদের ভূখণ্ড দাবি আরও জোরালো হচ্ছে এবং এতে ভারতের বিরক্তি বাড়ছে।

চীন যখন ব্রহ্মপুত্র নদে নতুন একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করে, তার জবাবে ভারতও সিদ্ধান্ত নেয়—তারা ওই প্রকল্পের নিচের অংশে আরও বড় একটি বাঁধ তৈরি করবে। এমনিতেই বাংলাদেশের মানুষের অভিযোগ, ভারত আগাম কোনো সতর্কতা না দিয়েই হঠাৎ বাঁধের দরজা খুলে দেয়। এতে নিচের দিকে প্রবল স্রোতে পানি নেমে এসে বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। ফলে পানিকে ঘিরে এ অঞ্চলে সংঘাত প্রায়ই অন্য রাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে মিশে যায়।

দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে পানি-সংকটাপন্ন অঞ্চলের একটি। বছরের অনেক সময়েই এ অঞ্চলের বড় অংশে পানি ঘাটতি দেখা যায়। চীনের লুডং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় পানির সংকট তীব্র, সেসব অঞ্চলে বিরোধ ও সংঘাতের আশঙ্কাও তুলনামূলক বেশি।

জ্বালানির বাড়তি চাহিদা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ আর ডেটা সেন্টারের বিস্তার নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের প্রয়োজন বাড়িয়েছে। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো অনিয়মিত নয় বলে জলবিদ্যুৎ এখন এক আকর্ষণীয় নবায়নযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তার মোট বিদ্যুতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে পাচ্ছে এবং এই অংশ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। ভারত বর্তমানে ৪২ গিগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং ২০৩২ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা ৫০ শতাংশের বেশি বাড়াতে চায়। আগামী কয়েক দশকে দেশটি হয়তো আরও ২০০টি নতুন বাঁধ নির্মাণ করবে।

নেপাল বর্তমানে নিজস্ব চাহিদার চেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে। দেশটি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রপ্তানির পরিকল্পনা নিয়েছে। বহুদিন ধরে তারা ভারতকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং সম্প্রতি ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবহার করে বাংলাদেশেও বিদ্যুৎ বিক্রি শুরু করেছে—যদিও এ বিষয়ে সব পক্ষের সম্মতিতে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। স্পষ্ট সংঘাত এড়াতে বাঁধগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে কূটনৈতিক যোগাযোগ খুব জরুরি। আমেরিকার ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির সীমান্তবর্তী জলসম্পদ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অ্যারন উলফের মতে, কোনো চুক্তি ছাড়া যখন একটি দেশ বাঁধ নির্মাণ করে, তখন সেটিই সাধারণত পানিভিত্তিক বিরোধের সবচেয়ে স্পষ্ট পূর্বাভাস।

পরিবেশগত উদ্বেগও আছে। বাঁধ নদীকে খণ্ডিত করে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে এবং মানববসতির উচ্ছেদ ঘটায়। হিমালয়ের ভঙ্গুর ভূপ্রকৃতিতে এসব ক্ষয়ক্ষতি আরও ব্যাপক হয়। এ কারণেই ভারতের পরিকল্পিত বিশাল বাঁধ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশ দ্রুত ভঙ্গুর হয়ে পড়ায় কূটনৈতিক সহযোগিতা এখন আরও জরুরি। হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, ফলে নদীর প্রবাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, পাহাড়ের গঠন দুর্বল হচ্ছে এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে। বর্ষাকালের বিষয়ে এখন আর কোনো পূর্বানুমান খাটছে না। তাই পানিসম্পদ নিয়ে বিদ্যমান চুক্তিগুলো স্থগিত বা পরিত্যাগ না করে দেশগুলোর উচিত সেগুলো আরও শক্তিশালী ও হালনাগাদ করা—সময় ও প্রকৃতির পরিবর্তন অনুযায়ী।

কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা থেকে বোঝা যায় দেশগুলো বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন। এপ্রিল মাসে সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করার পরও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বন্যার পূর্বাভাস-সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেছে। গবেষক উলফের তথ্যমতে, গত এক শ বছরে পানিকে কেন্দ্র করে কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবু এই অঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনা এখনো জটিল ও খণ্ডিত চিত্রের মতো। বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির জালে বাঁধা এই ব্যবস্থায় দেশগুলো নদীকে একে অপরের সঙ্গে দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যেন নদী কোনো যৌথ পরিবেশব্যবস্থার অংশ নয়। দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে উঠলে নদীর প্রবাহ বজায় রাখা এবং শান্তি রক্ষা—দুই-ই আরও নিশ্চিতভাবে সম্ভব হতো।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে একগুচ্ছ ফিলিস্তিনি ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে একটি একক সশস্ত্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠীতে পরিণত করতে সহায়তা দিয়েছে খোদ ইসরায়েল! আজকের ‘হামাস’ নামের সেই গোষ্ঠীটিই এখন ইসরায়েলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২১ অক্টোবর ২০২৩

নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এই যুবকের ঐতিহাসিক জয়ে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তাঁর ক্যারিশমা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির দিকে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা এক কৌশলীর কথা উঠে আসছে

৬ ঘণ্টা আগে

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খল

২ দিন আগে

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খলার ভেতরেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে এক পুরোনো শক্তির নাম—পারমাণবিক শক্তি।

পঞ্চাশ বছর ধরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আতঙ্কের মাঝামাঝি এক অসীম সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু খরচ আর বিতর্ক এর সম্ভাবনার নিত্যসঙ্গী। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই–এর উত্থান সেই সমীকরণ পাল্টে দিয়েছে। বিশাল, বিদ্যুৎখেকো ডেটা সেন্টারগুলোর চাহিদা নির্ভরযোগ্য, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎকে শুধু পরিবেশগত লক্ষ্য নয়, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিণত করেছে। শিল্পযুগের বিদ্যুৎব্যবস্থার ওপর ভর করে যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।

রাজনীতিবিদরা এখন জিপিইউ, মডেলের আকার, আর কম্পিউটিং সার্বভৌমত্ব নিয়ে তর্কে ব্যস্ত। কিন্তু এআই–এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে মাইক্রোচিপ নয়, মেগাওয়াট। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা আইইএ জানিয়েছে, ২০২৮ সালের মধ্যেই বৈশ্বিক ডেটা সেন্টারের বিদ্যুৎচাহিদা প্রায় দ্বিগুণ হবে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই কয়েক বছরের মধ্যে নতুন করে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে, যা কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে মোট বিদ্যুতের চাহিদার মতো। এই চাপের মূল কারণ এআই আর ক্লাউড কম্পিউটিং।

যে পারমাণবিক শক্তিকে এত দিন ধীর, ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে খারিজ করা হতো, এখন সেটিই ডেটা সেন্টারের বিশাল চাহিদা মেটানোর অন্যতম কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব উপায় হিসেবে ফিরে আসছে। কিন্তু আসল পরিবর্তনটা প্রযুক্তিগত নয়, মানসিক। কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবার, পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে সরকার নয়, সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে ‘রিস্টার্ট বিপ্লব।’ ২০২০ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া আইওয়ার ডুয়েন আর্নল্ড এনার্জি সেন্টার গুগল ও নেক্সটএরার চুক্তিতে আবার চালু হতে যাচ্ছে। মিশিগানের পালিসেডস প্লান্ট ২০২৫ সালের মধ্যেই পুনরায় সচল হতে পারে। মাইক্রোসফট থ্রি মাইল আইল্যান্ড প্লান্ট পুনরায় চালু করে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করেছে, আর মেটা ইলিনয়ে ১.১ গিগাওয়াট ক্ষমতার একটি প্ল্যান্টের সঙ্গে চুক্তি করেছে, যা বন্ধ হওয়ার পথে ছিল। এসব প্রকল্পের সাফল্যের ভরসা কোনো ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নয়—ভরসা সেই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাঠামো ও অভিজ্ঞ কর্মীদের ওপর, যারা এখনো জানে কীভাবে সেটা চালাতে হয়।

তবে বাধা প্রযুক্তিগত নয়, নীতিগত। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার (এনআরসি) এখনো কোনো কাঠামো নেই, যা বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো প্লান্টকে জনস্বার্থে পুনরায় চালু করা অনুমতি দেয়। অনুমোদনের নিয়মগুলো নতুন নির্মাণের জন্য তৈরি, পুনরুজ্জীবনের জন্য নয়। এতে সময় পরিণত হচ্ছে কৌশলগত দুর্বলতায়।

এদিকে নতুন প্রজন্মের উন্নত রিঅ্যাক্টর আসছে—টেনেসির কাইরোস পাওয়ার থেকে ওয়োমিংয়ের টেরাপাওয়ার পর্যন্ত—যেগুলো ছোট, মডুলার এবং ডেটা সেন্টার ও শিল্পকেন্দ্রের পাশে বসানোর উপযোগী। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে নিউক্লিয়ার কোম্পানি ওকলো ডেটা সেন্টার কোম্পানি সুইচের সঙ্গে ১২ গিগাওয়াটের বিশাল চুক্তি করেছে। ক্রুসো ব্লু এনার্জির সঙ্গে টেক্সাসে ১.৫ গিগাওয়াট পারমাণবিক-চালিত ডেটা সেন্টার গড়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এখানেও সময়ই সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। একটি ডেটা সেন্টার তৈরি হয় দেড় বছরে, কিন্তু একটি রিঅ্যাক্টর বানাতে লাগে দশ বছর। তাই পারমাণবিক শক্তিকে এখন ডিজিটাল গতিতে চলতে শিখতে হবে—মানসম্পন্ন মডুলার নির্মাণ, পূর্বনির্ধারিত অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং এমন অর্থায়নের মাধ্যমে যা রিঅ্যাক্টরকে পরীক্ষামূলক নয়, অবকাঠামো হিসেবে গণ্য করে।

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি নীতি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। মার্কিন জ্বালানি বিভাগ নতুন প্রযুক্তিতে অর্থ দেয়, কিন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর অনুমতি দেয় না। এনআরসি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কিন্তু সময়সীমা নয়। ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (এফইআরসি) ট্রান্সমিশন পরিচালনা করে, কিন্তু কম্পিউটিংয়ের পরিকল্পনা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ আছে এবং তা দিয়ে দেশটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে—এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেই কোনো সংস্থারই।

এই বিচ্ছিন্নতা শুধু প্রশাসনিক নয়, অস্তিত্বেরও প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্র এখন স্নায়ুযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় শিল্পায়ন ঘটাচ্ছে, কিন্তু এর জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ পরিকল্পনা নেই। যখন বেসরকারি টেক কোম্পানিগুলো পুরো রিঅ্যাক্টরের সমান বিদ্যুৎ একাই কিনছে, তখন তদারকির ফাঁক আরও বাড়ছে। গুগল–নেক্সটএরার চুক্তি, আমাজনের সাসকুহানার কাছে বিনিয়োগ, মাইক্রোসফট–ওকলোর অংশীদারত্ব—এসব কিছুই প্রচলিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর বাইরে। এফইআরসি বেসরকারি বিদ্যুৎচুক্তির ওপর কর্তৃত্ব রাখে না। এনআরসি ভৌত নিরাপত্তা দেখে, সাইবার নিরাপত্তা নয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের পারমাণবিক শক্তিচালিত ডেটা সেন্টারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাঠামো নেই।

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ভগল পারমাণবিক ইউনিটের সমাপ্তি দেখায় পরিকল্পনা থাকলে কী হয়। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র একটানা, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে স্থিতিশীলভাবে ধরে রাখে। এই পারমাণবিক ভিত্তিই রাজ্যটিকে দ্রুত বাড়তে থাকা ডেটা সেন্টারের চাহিদা সামলাতে সাহায্য করছে। এটি কাকতালীয় নয়, নীতিগত সাফল্য।

অন্যদিকে সতর্ক সংকেত বাজতে শুরু করেছে। যদি সংস্কার না হয়, এআইয়ের বিদ্যুৎ চাহিদার বোঝা পড়বে সাধারণ মানুষের কাঁধে, আর লাভ যাবে বেসরকারি চুক্তির পকেটে। মেরিল্যান্ডের ট্রান্সমিশন জট, টেক্সাসের বিদ্যুৎ অস্থিরতা আর ক্যালিফোর্নিয়ার ঘাটতি—সবই ইঙ্গিত দেয়, ডিজিটাল প্রবৃদ্ধি যদি গ্রিড নীতির চেয়ে দ্রুত হয়, বিপদ আসবেই।

তবে সুসংবাদ হলো—যুক্তরাষ্ট্রকে ফিউশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এক দশকের মধ্যেই বন্ধ প্লান্ট পুনরায় চালু, মডুলার রিঅ্যাক্টর স্থাপন ও স্মার্ট নীতির মাধ্যমে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট পরিষ্কার, স্থিতিশীল বিদ্যুৎ যোগ করা সম্ভব—যে সময়ের মধ্যে এআই চাহিদা দ্বিগুণ হবে। ফিউশন একদিন আসবেই, তাতে বিনিয়োগ করা উচিত। কিন্তু এখন যে কম্পিউটিং বিপ্লব চলছে, তার জন্য বিশ বছর অপেক্ষা করা যাবে না। পারমাণবিক শক্তি হয়তো জিপিইউর মতো ঝকঝকে নয়, কিন্তু এর আছে এক অনন্য সুবিধা—এটি ঘুমায় না।

যদি ওয়াশিংটন চায় যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী এআই সমৃদ্ধির যুগে নেতৃত্ব দিক, তবে তাকে পরিষ্কার ও স্থিতিশীল বিদ্যুৎকে একই গুরুত্ব দিতে হবে, যেমনটা সে চিপস ও কোডকে দেয়। ডেটা সেন্টারই এখন নতুন কারখানা। পারমাণবিক শক্তি প্রস্তুত, সেগুলো চালানোর জন্য।

তথ্যসূত্র: দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খলার ভেতরেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে এক পুরোনো শক্তির নাম—পারমাণবিক শক্তি।

পঞ্চাশ বছর ধরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আতঙ্কের মাঝামাঝি এক অসীম সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু খরচ আর বিতর্ক এর সম্ভাবনার নিত্যসঙ্গী। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই–এর উত্থান সেই সমীকরণ পাল্টে দিয়েছে। বিশাল, বিদ্যুৎখেকো ডেটা সেন্টারগুলোর চাহিদা নির্ভরযোগ্য, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎকে শুধু পরিবেশগত লক্ষ্য নয়, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিণত করেছে। শিল্পযুগের বিদ্যুৎব্যবস্থার ওপর ভর করে যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।

রাজনীতিবিদরা এখন জিপিইউ, মডেলের আকার, আর কম্পিউটিং সার্বভৌমত্ব নিয়ে তর্কে ব্যস্ত। কিন্তু এআই–এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে মাইক্রোচিপ নয়, মেগাওয়াট। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা আইইএ জানিয়েছে, ২০২৮ সালের মধ্যেই বৈশ্বিক ডেটা সেন্টারের বিদ্যুৎচাহিদা প্রায় দ্বিগুণ হবে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই কয়েক বছরের মধ্যে নতুন করে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে, যা কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে মোট বিদ্যুতের চাহিদার মতো। এই চাপের মূল কারণ এআই আর ক্লাউড কম্পিউটিং।

যে পারমাণবিক শক্তিকে এত দিন ধীর, ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে খারিজ করা হতো, এখন সেটিই ডেটা সেন্টারের বিশাল চাহিদা মেটানোর অন্যতম কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব উপায় হিসেবে ফিরে আসছে। কিন্তু আসল পরিবর্তনটা প্রযুক্তিগত নয়, মানসিক। কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবার, পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে সরকার নয়, সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে ‘রিস্টার্ট বিপ্লব।’ ২০২০ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া আইওয়ার ডুয়েন আর্নল্ড এনার্জি সেন্টার গুগল ও নেক্সটএরার চুক্তিতে আবার চালু হতে যাচ্ছে। মিশিগানের পালিসেডস প্লান্ট ২০২৫ সালের মধ্যেই পুনরায় সচল হতে পারে। মাইক্রোসফট থ্রি মাইল আইল্যান্ড প্লান্ট পুনরায় চালু করে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করেছে, আর মেটা ইলিনয়ে ১.১ গিগাওয়াট ক্ষমতার একটি প্ল্যান্টের সঙ্গে চুক্তি করেছে, যা বন্ধ হওয়ার পথে ছিল। এসব প্রকল্পের সাফল্যের ভরসা কোনো ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নয়—ভরসা সেই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাঠামো ও অভিজ্ঞ কর্মীদের ওপর, যারা এখনো জানে কীভাবে সেটা চালাতে হয়।

তবে বাধা প্রযুক্তিগত নয়, নীতিগত। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার (এনআরসি) এখনো কোনো কাঠামো নেই, যা বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো প্লান্টকে জনস্বার্থে পুনরায় চালু করা অনুমতি দেয়। অনুমোদনের নিয়মগুলো নতুন নির্মাণের জন্য তৈরি, পুনরুজ্জীবনের জন্য নয়। এতে সময় পরিণত হচ্ছে কৌশলগত দুর্বলতায়।

এদিকে নতুন প্রজন্মের উন্নত রিঅ্যাক্টর আসছে—টেনেসির কাইরোস পাওয়ার থেকে ওয়োমিংয়ের টেরাপাওয়ার পর্যন্ত—যেগুলো ছোট, মডুলার এবং ডেটা সেন্টার ও শিল্পকেন্দ্রের পাশে বসানোর উপযোগী। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে নিউক্লিয়ার কোম্পানি ওকলো ডেটা সেন্টার কোম্পানি সুইচের সঙ্গে ১২ গিগাওয়াটের বিশাল চুক্তি করেছে। ক্রুসো ব্লু এনার্জির সঙ্গে টেক্সাসে ১.৫ গিগাওয়াট পারমাণবিক-চালিত ডেটা সেন্টার গড়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এখানেও সময়ই সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। একটি ডেটা সেন্টার তৈরি হয় দেড় বছরে, কিন্তু একটি রিঅ্যাক্টর বানাতে লাগে দশ বছর। তাই পারমাণবিক শক্তিকে এখন ডিজিটাল গতিতে চলতে শিখতে হবে—মানসম্পন্ন মডুলার নির্মাণ, পূর্বনির্ধারিত অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং এমন অর্থায়নের মাধ্যমে যা রিঅ্যাক্টরকে পরীক্ষামূলক নয়, অবকাঠামো হিসেবে গণ্য করে।

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি নীতি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। মার্কিন জ্বালানি বিভাগ নতুন প্রযুক্তিতে অর্থ দেয়, কিন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর অনুমতি দেয় না। এনআরসি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কিন্তু সময়সীমা নয়। ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (এফইআরসি) ট্রান্সমিশন পরিচালনা করে, কিন্তু কম্পিউটিংয়ের পরিকল্পনা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ আছে এবং তা দিয়ে দেশটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে—এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেই কোনো সংস্থারই।

এই বিচ্ছিন্নতা শুধু প্রশাসনিক নয়, অস্তিত্বেরও প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্র এখন স্নায়ুযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় শিল্পায়ন ঘটাচ্ছে, কিন্তু এর জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ পরিকল্পনা নেই। যখন বেসরকারি টেক কোম্পানিগুলো পুরো রিঅ্যাক্টরের সমান বিদ্যুৎ একাই কিনছে, তখন তদারকির ফাঁক আরও বাড়ছে। গুগল–নেক্সটএরার চুক্তি, আমাজনের সাসকুহানার কাছে বিনিয়োগ, মাইক্রোসফট–ওকলোর অংশীদারত্ব—এসব কিছুই প্রচলিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর বাইরে। এফইআরসি বেসরকারি বিদ্যুৎচুক্তির ওপর কর্তৃত্ব রাখে না। এনআরসি ভৌত নিরাপত্তা দেখে, সাইবার নিরাপত্তা নয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের পারমাণবিক শক্তিচালিত ডেটা সেন্টারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাঠামো নেই।

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ভগল পারমাণবিক ইউনিটের সমাপ্তি দেখায় পরিকল্পনা থাকলে কী হয়। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র একটানা, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে স্থিতিশীলভাবে ধরে রাখে। এই পারমাণবিক ভিত্তিই রাজ্যটিকে দ্রুত বাড়তে থাকা ডেটা সেন্টারের চাহিদা সামলাতে সাহায্য করছে। এটি কাকতালীয় নয়, নীতিগত সাফল্য।

অন্যদিকে সতর্ক সংকেত বাজতে শুরু করেছে। যদি সংস্কার না হয়, এআইয়ের বিদ্যুৎ চাহিদার বোঝা পড়বে সাধারণ মানুষের কাঁধে, আর লাভ যাবে বেসরকারি চুক্তির পকেটে। মেরিল্যান্ডের ট্রান্সমিশন জট, টেক্সাসের বিদ্যুৎ অস্থিরতা আর ক্যালিফোর্নিয়ার ঘাটতি—সবই ইঙ্গিত দেয়, ডিজিটাল প্রবৃদ্ধি যদি গ্রিড নীতির চেয়ে দ্রুত হয়, বিপদ আসবেই।

তবে সুসংবাদ হলো—যুক্তরাষ্ট্রকে ফিউশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এক দশকের মধ্যেই বন্ধ প্লান্ট পুনরায় চালু, মডুলার রিঅ্যাক্টর স্থাপন ও স্মার্ট নীতির মাধ্যমে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট পরিষ্কার, স্থিতিশীল বিদ্যুৎ যোগ করা সম্ভব—যে সময়ের মধ্যে এআই চাহিদা দ্বিগুণ হবে। ফিউশন একদিন আসবেই, তাতে বিনিয়োগ করা উচিত। কিন্তু এখন যে কম্পিউটিং বিপ্লব চলছে, তার জন্য বিশ বছর অপেক্ষা করা যাবে না। পারমাণবিক শক্তি হয়তো জিপিইউর মতো ঝকঝকে নয়, কিন্তু এর আছে এক অনন্য সুবিধা—এটি ঘুমায় না।

যদি ওয়াশিংটন চায় যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী এআই সমৃদ্ধির যুগে নেতৃত্ব দিক, তবে তাকে পরিষ্কার ও স্থিতিশীল বিদ্যুৎকে একই গুরুত্ব দিতে হবে, যেমনটা সে চিপস ও কোডকে দেয়। ডেটা সেন্টারই এখন নতুন কারখানা। পারমাণবিক শক্তি প্রস্তুত, সেগুলো চালানোর জন্য।

তথ্যসূত্র: দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট

১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে একগুচ্ছ ফিলিস্তিনি ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে একটি একক সশস্ত্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠীতে পরিণত করতে সহায়তা দিয়েছে খোদ ইসরায়েল! আজকের ‘হামাস’ নামের সেই গোষ্ঠীটিই এখন ইসরায়েলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২১ অক্টোবর ২০২৩

নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এই যুবকের ঐতিহাসিক জয়ে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তাঁর ক্যারিশমা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির দিকে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা এক কৌশলীর কথা উঠে আসছে

৬ ঘণ্টা আগে