সৈয়দা সাদিয়া শাহরীন

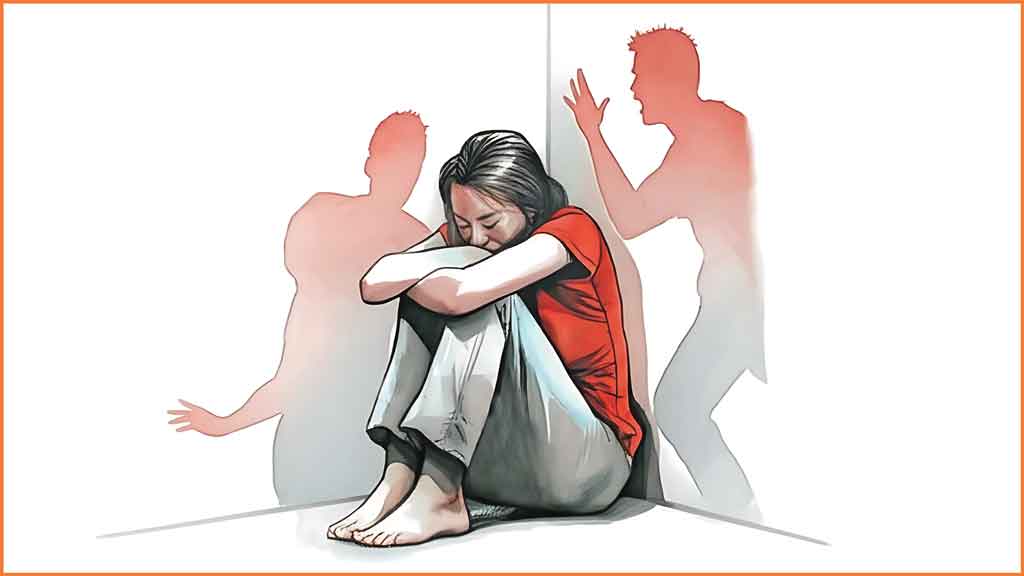

উসমানীয় সাম্রাজ্য হঠাৎ রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত লড়াইটা চলেছিল ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত। তবে আক্রমণটা আগে রাশিয়া করেছিল তুর্কি এলাকায়। কারণ ছিল তুরস্কের অধীনে থাকা দারদানেলিস প্রণালি দিয়ে যুদ্ধজাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের খ্রিষ্টানদের রক্ষা করা। কৃষ্ণসাগরের কাছে এই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তুর্কিদের মিত্র ছিল সারডিনিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। তুরস্ক ও মিত্রবাহিনীর এত সেনা সেই যুদ্ধে আহত আর অসুস্থ হচ্ছিলেন যে তাঁদের দেখভাল করাটা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮ হাজারের বেশি সৈনিক আহত হয়ে ভর্তি হন মিলিটারি হাসপাতালে। সেনারা যুদ্ধে আহত হওয়ার চেয়ে বেশি কলেরা ও টাইফয়েডের মতো সংক্রামক রোগে ভুগছিলেন। মিলিটারি হাসপাতালে কোনো নার্স ছিল না, যুদ্ধের বাজে অভিজ্ঞতার কারণেই। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক সেনাদের করুণ অবস্থার কথা লিখলেন ‘টাইম’ ম্যাগাজিনে। টনক নড়ে উঠল ব্রিটিশ সরকারের। প্রতিরক্ষা দপ্তরের তৎকালীন সেক্রেটারি সিডনি হার্বার্ট তাঁর খুব কাছের এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখলেন, ‘যুদ্ধের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আহত সেনাদের তত্ত্বাবধান করার মতো একজনও উপযুক্ত ব্যক্তি নেই। যদি তুমি এ কাজের ভার গ্রহণ করো, দেশ তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।’

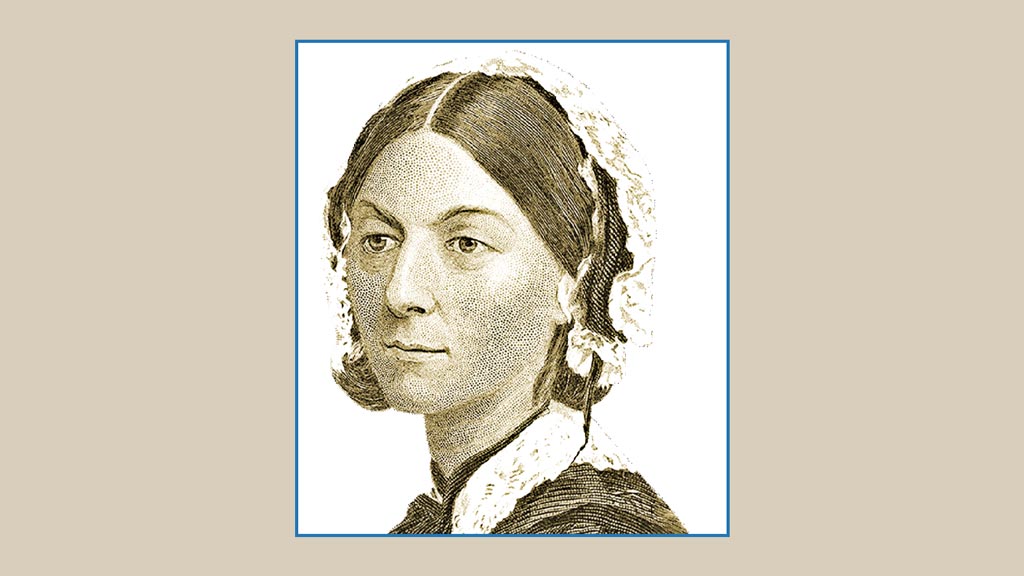

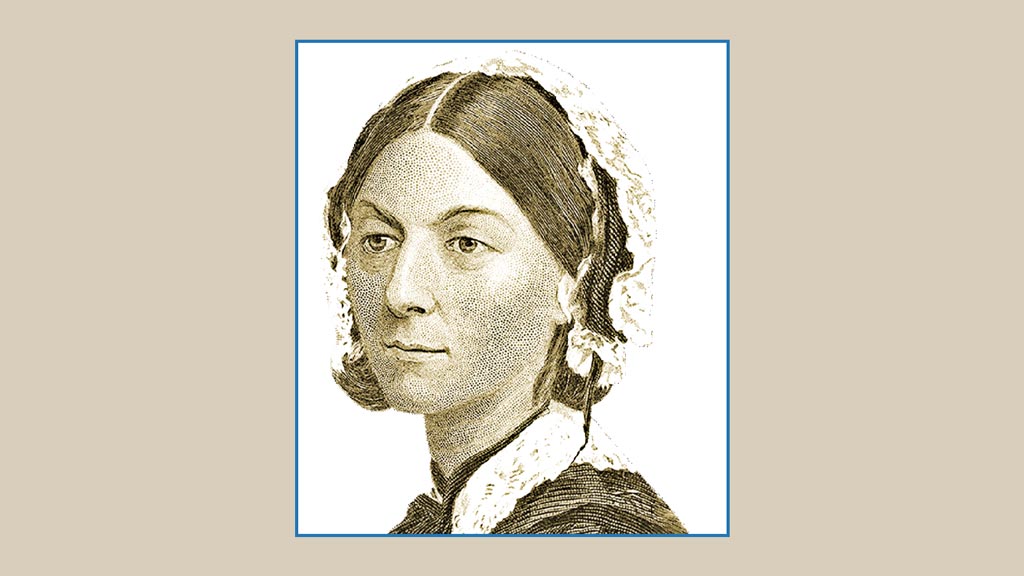

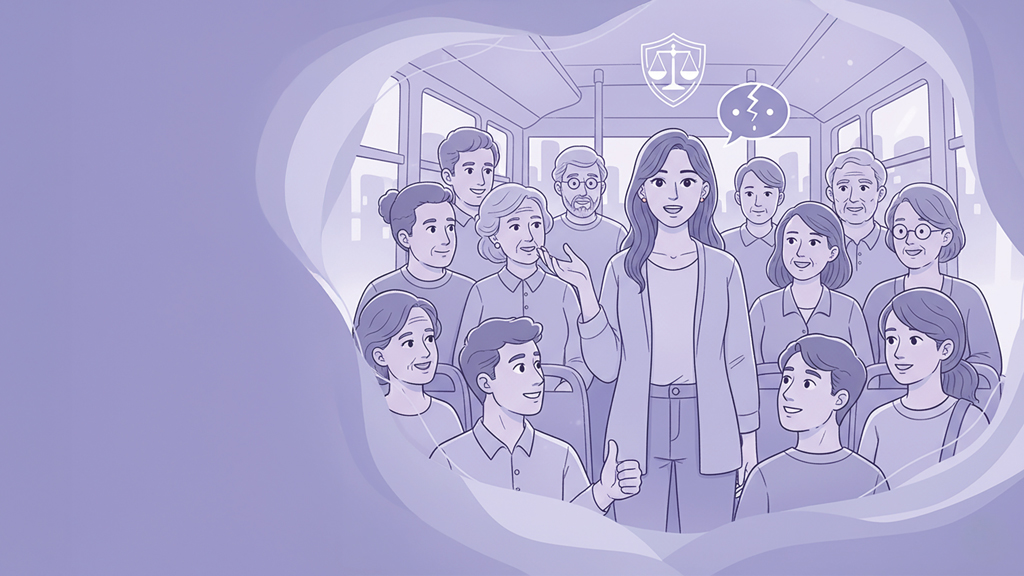

সিডনির ডাকে সাড়া দিলেন তাঁর সেই বন্ধু। তিনি খুব দ্রুত ৩৪ জন নার্স নিয়ে একটি দল গঠন করে কয়েক দিনের মধ্যে চলে গেলেন সেনাদের সেবা করতে। তাঁর নেতৃত্বে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালকে প্রথমেই ধুয়ে মুছে সাফ করা হলো, রোগীদের জন্য পরিষ্কার কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করা হলো। আর সেবার কোনো কমতি রাখলেন না নার্সরা, বিশেষ করে সিডনির ওই বন্ধু। তিনি যতক্ষণ জেগে থাকতেন, রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। প্রতি সন্ধ্যায় একটি প্রদীপ হাতে হাসপাতালের হলওয়ে ধরে এগিয়ে আসতেন, একজন একজন করে রোগীর খোঁজ নিতেন। কেউ কেউ তাঁকে ডাকতেন ‘অ্যাঞ্জেল অব ক্রিমিয়া’ বলে। তবে বেশির ভাগ লোকেই তাঁকে ‘দ্য লেডি উইদ দ্য ল্যাম্প’ অর্থাৎ ‘প্রদীপ হাতে নারী’ বলে সম্বোধন করতেন। পাঠক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এখানে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা বলা হচ্ছে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্লোরেন্সের অসামান্য অবদানের কারণে আজও তাঁকে স্মরণ করা হয়। অথচ তিনি চাইলেই রাজকীয় একটা জীবন বেছে নিতে পারতেন। তাঁর বাবা ছিলেন দুটো এস্টেটের মালিক। ধনাঢ্য সচেতন ব্রিটিশ নাগরিক উইলিয়াম নাইটিঙ্গেল তাঁর মেয়েকে সুশিক্ষা দিতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। ১৮২০ সালের ১২ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্ম নেওয়া ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ইতালীয় আর ইংরেজি ভাষা তো জানতেনই, পাশাপাশি শিখেছিলেন জার্মান, গ্রিক, লাতিন। আর শিখেছিলেন ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও গণিত।

ষোড়শী ফ্লোরেন্স উপলব্ধি করেছিলেন ঈশ্বরের ডাক। তাঁর মনে হয়েছিল, মানুষের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা যায়। কীভাবে মানুষের সেবা করা যায়, কী হতে পারে সেই পেশা, তা নিয়ে খুব ভেবেছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকে অসুস্থ প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনা করতেন। সেই থেকে তাঁর মনে হলো, নার্সিংকে পেশা হিসেবে নিলে তিনি ঈশ্বরের সেবা করতে পারবেন। মা-বাবাকে জানালেন নিজের ইচ্ছার কথা। তাঁরা রাজি হলেন না। কেননা ভিক্টোরিয়ান যুগে নার্সিংকে খুব নিচু পেশা মনে করা হতো। ভাবা হতো, গরিব ঘরের মেয়েরাই শুধু নার্স হতে পারে। ধনী পরিবারের মেয়েরা তো ধনী ছেলেদের বিয়ে করে থিতু হবে!

কিন্তু ফ্লোরেন্স তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। ১৮৪৪ সালে জার্মানির লুথেরান হসপিটাল অব ফ্লিডনারে নার্সিং পড়তে ভর্তি হয়ে যান। ১৮৫০ সালে লন্ডনে ফিরে নার্স হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর দুর্দান্ত কাজের জন্য খুব দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে যান।

ফ্লোরেন্সের লক্ষ্য ছিল রোগীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তথা স্বাস্থ্যকর সেবা দেওয়া। নিরলস পরিশ্রম করে তিনি পরিচ্ছন্ন সেবার এই মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ক্যারিয়ারে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ক্রিমিয়া যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে তিনি যে পরিসংখ্যান করেন, তা সবার কাছে সমাদৃত হয়। নার্সিংয়ে আধুনিক সেবার যে চিত্র আমরা দেখি, তা ফ্লোরেন্সেরই অবদান। ক্রিমিয়ান জ্বরে ভুগে বিছানায় পড়লেও নার্সিং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে গেছেন যত দিন বেঁচে ছিলেন।

ক্রিমিয়া যুদ্ধ থেকে ফেরার পর ব্রিটেনের রানি তাঁকে ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার ও মহামূল্যবান ব্রোচ দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সেই অর্থ এবং আরও কিছু অর্থ দিয়ে ‘নাইটিঙ্গেল ফান্ড’ গঠন করেন ফ্লোরেন্স। সেখান থেকে ব্যয় করে প্রতিষ্ঠা করেন ‘নাইটিঙ্গেল ট্রেনিং স্কুল ফর নার্সেস’। ১৯১০ সালের ১৩ আগস্ট জীবনপ্রদীপ নিভে গেলেও তাঁর সেবার প্রদীপ এখনো আলো ছড়াচ্ছে।

সূত্র: হিস্ট্রি চ্যানেল, বিবিসি, ব্রিটানিকা

উসমানীয় সাম্রাজ্য হঠাৎ রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত লড়াইটা চলেছিল ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত। তবে আক্রমণটা আগে রাশিয়া করেছিল তুর্কি এলাকায়। কারণ ছিল তুরস্কের অধীনে থাকা দারদানেলিস প্রণালি দিয়ে যুদ্ধজাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের খ্রিষ্টানদের রক্ষা করা। কৃষ্ণসাগরের কাছে এই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তুর্কিদের মিত্র ছিল সারডিনিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। তুরস্ক ও মিত্রবাহিনীর এত সেনা সেই যুদ্ধে আহত আর অসুস্থ হচ্ছিলেন যে তাঁদের দেখভাল করাটা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮ হাজারের বেশি সৈনিক আহত হয়ে ভর্তি হন মিলিটারি হাসপাতালে। সেনারা যুদ্ধে আহত হওয়ার চেয়ে বেশি কলেরা ও টাইফয়েডের মতো সংক্রামক রোগে ভুগছিলেন। মিলিটারি হাসপাতালে কোনো নার্স ছিল না, যুদ্ধের বাজে অভিজ্ঞতার কারণেই। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক সেনাদের করুণ অবস্থার কথা লিখলেন ‘টাইম’ ম্যাগাজিনে। টনক নড়ে উঠল ব্রিটিশ সরকারের। প্রতিরক্ষা দপ্তরের তৎকালীন সেক্রেটারি সিডনি হার্বার্ট তাঁর খুব কাছের এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখলেন, ‘যুদ্ধের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আহত সেনাদের তত্ত্বাবধান করার মতো একজনও উপযুক্ত ব্যক্তি নেই। যদি তুমি এ কাজের ভার গ্রহণ করো, দেশ তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।’

সিডনির ডাকে সাড়া দিলেন তাঁর সেই বন্ধু। তিনি খুব দ্রুত ৩৪ জন নার্স নিয়ে একটি দল গঠন করে কয়েক দিনের মধ্যে চলে গেলেন সেনাদের সেবা করতে। তাঁর নেতৃত্বে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালকে প্রথমেই ধুয়ে মুছে সাফ করা হলো, রোগীদের জন্য পরিষ্কার কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করা হলো। আর সেবার কোনো কমতি রাখলেন না নার্সরা, বিশেষ করে সিডনির ওই বন্ধু। তিনি যতক্ষণ জেগে থাকতেন, রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। প্রতি সন্ধ্যায় একটি প্রদীপ হাতে হাসপাতালের হলওয়ে ধরে এগিয়ে আসতেন, একজন একজন করে রোগীর খোঁজ নিতেন। কেউ কেউ তাঁকে ডাকতেন ‘অ্যাঞ্জেল অব ক্রিমিয়া’ বলে। তবে বেশির ভাগ লোকেই তাঁকে ‘দ্য লেডি উইদ দ্য ল্যাম্প’ অর্থাৎ ‘প্রদীপ হাতে নারী’ বলে সম্বোধন করতেন। পাঠক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এখানে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা বলা হচ্ছে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্লোরেন্সের অসামান্য অবদানের কারণে আজও তাঁকে স্মরণ করা হয়। অথচ তিনি চাইলেই রাজকীয় একটা জীবন বেছে নিতে পারতেন। তাঁর বাবা ছিলেন দুটো এস্টেটের মালিক। ধনাঢ্য সচেতন ব্রিটিশ নাগরিক উইলিয়াম নাইটিঙ্গেল তাঁর মেয়েকে সুশিক্ষা দিতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। ১৮২০ সালের ১২ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্ম নেওয়া ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ইতালীয় আর ইংরেজি ভাষা তো জানতেনই, পাশাপাশি শিখেছিলেন জার্মান, গ্রিক, লাতিন। আর শিখেছিলেন ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও গণিত।

ষোড়শী ফ্লোরেন্স উপলব্ধি করেছিলেন ঈশ্বরের ডাক। তাঁর মনে হয়েছিল, মানুষের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা যায়। কীভাবে মানুষের সেবা করা যায়, কী হতে পারে সেই পেশা, তা নিয়ে খুব ভেবেছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকে অসুস্থ প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনা করতেন। সেই থেকে তাঁর মনে হলো, নার্সিংকে পেশা হিসেবে নিলে তিনি ঈশ্বরের সেবা করতে পারবেন। মা-বাবাকে জানালেন নিজের ইচ্ছার কথা। তাঁরা রাজি হলেন না। কেননা ভিক্টোরিয়ান যুগে নার্সিংকে খুব নিচু পেশা মনে করা হতো। ভাবা হতো, গরিব ঘরের মেয়েরাই শুধু নার্স হতে পারে। ধনী পরিবারের মেয়েরা তো ধনী ছেলেদের বিয়ে করে থিতু হবে!

কিন্তু ফ্লোরেন্স তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। ১৮৪৪ সালে জার্মানির লুথেরান হসপিটাল অব ফ্লিডনারে নার্সিং পড়তে ভর্তি হয়ে যান। ১৮৫০ সালে লন্ডনে ফিরে নার্স হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর দুর্দান্ত কাজের জন্য খুব দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে যান।

ফ্লোরেন্সের লক্ষ্য ছিল রোগীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তথা স্বাস্থ্যকর সেবা দেওয়া। নিরলস পরিশ্রম করে তিনি পরিচ্ছন্ন সেবার এই মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ক্যারিয়ারে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ক্রিমিয়া যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে তিনি যে পরিসংখ্যান করেন, তা সবার কাছে সমাদৃত হয়। নার্সিংয়ে আধুনিক সেবার যে চিত্র আমরা দেখি, তা ফ্লোরেন্সেরই অবদান। ক্রিমিয়ান জ্বরে ভুগে বিছানায় পড়লেও নার্সিং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে গেছেন যত দিন বেঁচে ছিলেন।

ক্রিমিয়া যুদ্ধ থেকে ফেরার পর ব্রিটেনের রানি তাঁকে ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার ও মহামূল্যবান ব্রোচ দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সেই অর্থ এবং আরও কিছু অর্থ দিয়ে ‘নাইটিঙ্গেল ফান্ড’ গঠন করেন ফ্লোরেন্স। সেখান থেকে ব্যয় করে প্রতিষ্ঠা করেন ‘নাইটিঙ্গেল ট্রেনিং স্কুল ফর নার্সেস’। ১৯১০ সালের ১৩ আগস্ট জীবনপ্রদীপ নিভে গেলেও তাঁর সেবার প্রদীপ এখনো আলো ছড়াচ্ছে।

সূত্র: হিস্ট্রি চ্যানেল, বিবিসি, ব্রিটানিকা

সৈয়দা সাদিয়া শাহরীন

উসমানীয় সাম্রাজ্য হঠাৎ রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত লড়াইটা চলেছিল ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত। তবে আক্রমণটা আগে রাশিয়া করেছিল তুর্কি এলাকায়। কারণ ছিল তুরস্কের অধীনে থাকা দারদানেলিস প্রণালি দিয়ে যুদ্ধজাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের খ্রিষ্টানদের রক্ষা করা। কৃষ্ণসাগরের কাছে এই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তুর্কিদের মিত্র ছিল সারডিনিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। তুরস্ক ও মিত্রবাহিনীর এত সেনা সেই যুদ্ধে আহত আর অসুস্থ হচ্ছিলেন যে তাঁদের দেখভাল করাটা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮ হাজারের বেশি সৈনিক আহত হয়ে ভর্তি হন মিলিটারি হাসপাতালে। সেনারা যুদ্ধে আহত হওয়ার চেয়ে বেশি কলেরা ও টাইফয়েডের মতো সংক্রামক রোগে ভুগছিলেন। মিলিটারি হাসপাতালে কোনো নার্স ছিল না, যুদ্ধের বাজে অভিজ্ঞতার কারণেই। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক সেনাদের করুণ অবস্থার কথা লিখলেন ‘টাইম’ ম্যাগাজিনে। টনক নড়ে উঠল ব্রিটিশ সরকারের। প্রতিরক্ষা দপ্তরের তৎকালীন সেক্রেটারি সিডনি হার্বার্ট তাঁর খুব কাছের এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখলেন, ‘যুদ্ধের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আহত সেনাদের তত্ত্বাবধান করার মতো একজনও উপযুক্ত ব্যক্তি নেই। যদি তুমি এ কাজের ভার গ্রহণ করো, দেশ তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।’

সিডনির ডাকে সাড়া দিলেন তাঁর সেই বন্ধু। তিনি খুব দ্রুত ৩৪ জন নার্স নিয়ে একটি দল গঠন করে কয়েক দিনের মধ্যে চলে গেলেন সেনাদের সেবা করতে। তাঁর নেতৃত্বে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালকে প্রথমেই ধুয়ে মুছে সাফ করা হলো, রোগীদের জন্য পরিষ্কার কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করা হলো। আর সেবার কোনো কমতি রাখলেন না নার্সরা, বিশেষ করে সিডনির ওই বন্ধু। তিনি যতক্ষণ জেগে থাকতেন, রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। প্রতি সন্ধ্যায় একটি প্রদীপ হাতে হাসপাতালের হলওয়ে ধরে এগিয়ে আসতেন, একজন একজন করে রোগীর খোঁজ নিতেন। কেউ কেউ তাঁকে ডাকতেন ‘অ্যাঞ্জেল অব ক্রিমিয়া’ বলে। তবে বেশির ভাগ লোকেই তাঁকে ‘দ্য লেডি উইদ দ্য ল্যাম্প’ অর্থাৎ ‘প্রদীপ হাতে নারী’ বলে সম্বোধন করতেন। পাঠক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এখানে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা বলা হচ্ছে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্লোরেন্সের অসামান্য অবদানের কারণে আজও তাঁকে স্মরণ করা হয়। অথচ তিনি চাইলেই রাজকীয় একটা জীবন বেছে নিতে পারতেন। তাঁর বাবা ছিলেন দুটো এস্টেটের মালিক। ধনাঢ্য সচেতন ব্রিটিশ নাগরিক উইলিয়াম নাইটিঙ্গেল তাঁর মেয়েকে সুশিক্ষা দিতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। ১৮২০ সালের ১২ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্ম নেওয়া ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ইতালীয় আর ইংরেজি ভাষা তো জানতেনই, পাশাপাশি শিখেছিলেন জার্মান, গ্রিক, লাতিন। আর শিখেছিলেন ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও গণিত।

ষোড়শী ফ্লোরেন্স উপলব্ধি করেছিলেন ঈশ্বরের ডাক। তাঁর মনে হয়েছিল, মানুষের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা যায়। কীভাবে মানুষের সেবা করা যায়, কী হতে পারে সেই পেশা, তা নিয়ে খুব ভেবেছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকে অসুস্থ প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনা করতেন। সেই থেকে তাঁর মনে হলো, নার্সিংকে পেশা হিসেবে নিলে তিনি ঈশ্বরের সেবা করতে পারবেন। মা-বাবাকে জানালেন নিজের ইচ্ছার কথা। তাঁরা রাজি হলেন না। কেননা ভিক্টোরিয়ান যুগে নার্সিংকে খুব নিচু পেশা মনে করা হতো। ভাবা হতো, গরিব ঘরের মেয়েরাই শুধু নার্স হতে পারে। ধনী পরিবারের মেয়েরা তো ধনী ছেলেদের বিয়ে করে থিতু হবে!

কিন্তু ফ্লোরেন্স তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। ১৮৪৪ সালে জার্মানির লুথেরান হসপিটাল অব ফ্লিডনারে নার্সিং পড়তে ভর্তি হয়ে যান। ১৮৫০ সালে লন্ডনে ফিরে নার্স হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর দুর্দান্ত কাজের জন্য খুব দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে যান।

ফ্লোরেন্সের লক্ষ্য ছিল রোগীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তথা স্বাস্থ্যকর সেবা দেওয়া। নিরলস পরিশ্রম করে তিনি পরিচ্ছন্ন সেবার এই মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ক্যারিয়ারে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ক্রিমিয়া যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে তিনি যে পরিসংখ্যান করেন, তা সবার কাছে সমাদৃত হয়। নার্সিংয়ে আধুনিক সেবার যে চিত্র আমরা দেখি, তা ফ্লোরেন্সেরই অবদান। ক্রিমিয়ান জ্বরে ভুগে বিছানায় পড়লেও নার্সিং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে গেছেন যত দিন বেঁচে ছিলেন।

ক্রিমিয়া যুদ্ধ থেকে ফেরার পর ব্রিটেনের রানি তাঁকে ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার ও মহামূল্যবান ব্রোচ দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সেই অর্থ এবং আরও কিছু অর্থ দিয়ে ‘নাইটিঙ্গেল ফান্ড’ গঠন করেন ফ্লোরেন্স। সেখান থেকে ব্যয় করে প্রতিষ্ঠা করেন ‘নাইটিঙ্গেল ট্রেনিং স্কুল ফর নার্সেস’। ১৯১০ সালের ১৩ আগস্ট জীবনপ্রদীপ নিভে গেলেও তাঁর সেবার প্রদীপ এখনো আলো ছড়াচ্ছে।

সূত্র: হিস্ট্রি চ্যানেল, বিবিসি, ব্রিটানিকা

উসমানীয় সাম্রাজ্য হঠাৎ রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত লড়াইটা চলেছিল ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত। তবে আক্রমণটা আগে রাশিয়া করেছিল তুর্কি এলাকায়। কারণ ছিল তুরস্কের অধীনে থাকা দারদানেলিস প্রণালি দিয়ে যুদ্ধজাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের খ্রিষ্টানদের রক্ষা করা। কৃষ্ণসাগরের কাছে এই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তুর্কিদের মিত্র ছিল সারডিনিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। তুরস্ক ও মিত্রবাহিনীর এত সেনা সেই যুদ্ধে আহত আর অসুস্থ হচ্ছিলেন যে তাঁদের দেখভাল করাটা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮ হাজারের বেশি সৈনিক আহত হয়ে ভর্তি হন মিলিটারি হাসপাতালে। সেনারা যুদ্ধে আহত হওয়ার চেয়ে বেশি কলেরা ও টাইফয়েডের মতো সংক্রামক রোগে ভুগছিলেন। মিলিটারি হাসপাতালে কোনো নার্স ছিল না, যুদ্ধের বাজে অভিজ্ঞতার কারণেই। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক সেনাদের করুণ অবস্থার কথা লিখলেন ‘টাইম’ ম্যাগাজিনে। টনক নড়ে উঠল ব্রিটিশ সরকারের। প্রতিরক্ষা দপ্তরের তৎকালীন সেক্রেটারি সিডনি হার্বার্ট তাঁর খুব কাছের এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখলেন, ‘যুদ্ধের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আহত সেনাদের তত্ত্বাবধান করার মতো একজনও উপযুক্ত ব্যক্তি নেই। যদি তুমি এ কাজের ভার গ্রহণ করো, দেশ তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।’

সিডনির ডাকে সাড়া দিলেন তাঁর সেই বন্ধু। তিনি খুব দ্রুত ৩৪ জন নার্স নিয়ে একটি দল গঠন করে কয়েক দিনের মধ্যে চলে গেলেন সেনাদের সেবা করতে। তাঁর নেতৃত্বে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালকে প্রথমেই ধুয়ে মুছে সাফ করা হলো, রোগীদের জন্য পরিষ্কার কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করা হলো। আর সেবার কোনো কমতি রাখলেন না নার্সরা, বিশেষ করে সিডনির ওই বন্ধু। তিনি যতক্ষণ জেগে থাকতেন, রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। প্রতি সন্ধ্যায় একটি প্রদীপ হাতে হাসপাতালের হলওয়ে ধরে এগিয়ে আসতেন, একজন একজন করে রোগীর খোঁজ নিতেন। কেউ কেউ তাঁকে ডাকতেন ‘অ্যাঞ্জেল অব ক্রিমিয়া’ বলে। তবে বেশির ভাগ লোকেই তাঁকে ‘দ্য লেডি উইদ দ্য ল্যাম্প’ অর্থাৎ ‘প্রদীপ হাতে নারী’ বলে সম্বোধন করতেন। পাঠক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এখানে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা বলা হচ্ছে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্লোরেন্সের অসামান্য অবদানের কারণে আজও তাঁকে স্মরণ করা হয়। অথচ তিনি চাইলেই রাজকীয় একটা জীবন বেছে নিতে পারতেন। তাঁর বাবা ছিলেন দুটো এস্টেটের মালিক। ধনাঢ্য সচেতন ব্রিটিশ নাগরিক উইলিয়াম নাইটিঙ্গেল তাঁর মেয়েকে সুশিক্ষা দিতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। ১৮২০ সালের ১২ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্ম নেওয়া ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ইতালীয় আর ইংরেজি ভাষা তো জানতেনই, পাশাপাশি শিখেছিলেন জার্মান, গ্রিক, লাতিন। আর শিখেছিলেন ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও গণিত।

ষোড়শী ফ্লোরেন্স উপলব্ধি করেছিলেন ঈশ্বরের ডাক। তাঁর মনে হয়েছিল, মানুষের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা যায়। কীভাবে মানুষের সেবা করা যায়, কী হতে পারে সেই পেশা, তা নিয়ে খুব ভেবেছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকে অসুস্থ প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনা করতেন। সেই থেকে তাঁর মনে হলো, নার্সিংকে পেশা হিসেবে নিলে তিনি ঈশ্বরের সেবা করতে পারবেন। মা-বাবাকে জানালেন নিজের ইচ্ছার কথা। তাঁরা রাজি হলেন না। কেননা ভিক্টোরিয়ান যুগে নার্সিংকে খুব নিচু পেশা মনে করা হতো। ভাবা হতো, গরিব ঘরের মেয়েরাই শুধু নার্স হতে পারে। ধনী পরিবারের মেয়েরা তো ধনী ছেলেদের বিয়ে করে থিতু হবে!

কিন্তু ফ্লোরেন্স তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। ১৮৪৪ সালে জার্মানির লুথেরান হসপিটাল অব ফ্লিডনারে নার্সিং পড়তে ভর্তি হয়ে যান। ১৮৫০ সালে লন্ডনে ফিরে নার্স হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর দুর্দান্ত কাজের জন্য খুব দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে যান।

ফ্লোরেন্সের লক্ষ্য ছিল রোগীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তথা স্বাস্থ্যকর সেবা দেওয়া। নিরলস পরিশ্রম করে তিনি পরিচ্ছন্ন সেবার এই মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ক্যারিয়ারে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ক্রিমিয়া যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে তিনি যে পরিসংখ্যান করেন, তা সবার কাছে সমাদৃত হয়। নার্সিংয়ে আধুনিক সেবার যে চিত্র আমরা দেখি, তা ফ্লোরেন্সেরই অবদান। ক্রিমিয়ান জ্বরে ভুগে বিছানায় পড়লেও নার্সিং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে গেছেন যত দিন বেঁচে ছিলেন।

ক্রিমিয়া যুদ্ধ থেকে ফেরার পর ব্রিটেনের রানি তাঁকে ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার ও মহামূল্যবান ব্রোচ দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সেই অর্থ এবং আরও কিছু অর্থ দিয়ে ‘নাইটিঙ্গেল ফান্ড’ গঠন করেন ফ্লোরেন্স। সেখান থেকে ব্যয় করে প্রতিষ্ঠা করেন ‘নাইটিঙ্গেল ট্রেনিং স্কুল ফর নার্সেস’। ১৯১০ সালের ১৩ আগস্ট জীবনপ্রদীপ নিভে গেলেও তাঁর সেবার প্রদীপ এখনো আলো ছড়াচ্ছে।

সূত্র: হিস্ট্রি চ্যানেল, বিবিসি, ব্রিটানিকা

হলিউড অভিনেত্রী সিডনি সুইনি বরাবরই আলোচনায় থাকেন শুধু তাঁর অভিনয়ের জন্য নয়, বরং প্রেমের সম্পর্ক নিয়েও। ২৮ বছর বয়সী এই তারকা সম্প্রতি ৪৪ বছর বয়সী সংগীত উদ্যোক্তা স্কুটার ব্রৌনের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন।

৪ দিন আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১৫০ আসনে নারী প্রার্থী চান নারী উদ্যোক্তারা। আজ বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে এমন দাবি জানায় নারী উদ্যোক্তাদের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।

৬ দিন আগে

দেশে গণপরিবহনে যাতায়াতে ৮৭ শতাংশ নারী মৌখিক, শারীরিকসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয়। তাদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ হয় যৌন হয়রানির শিকার। এসব তথ্য চলতি বছরের এপ্রিলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইউএন উইমেন্স ও সুইডেন দূতাবাসের সহযোগিতায় আয়োজিত একটি ক্যাম্পেইনে তুলে ধরা হয়।

৬ দিন আগে

অক্টোবর মাসে ২৩১ জন নারী এবং কন্যাশিশু ধর্ষণ, হত্যা, যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হওয়ার খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬ কন্যা, ১৬ নারীসহ মোট ৬২ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশিত মাসিক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

৬ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হলিউড অভিনেত্রী সিডনি সুইনি বরাবরই আলোচনায় থাকেন শুধু তাঁর অভিনয়ের জন্য নয়, বরং প্রেমের সম্পর্ক নিয়েও। ২৮ বছর বয়সী এই তারকা সম্প্রতি ৪৪ বছর বয়সী সংগীত উদ্যোক্তা স্কুটার ব্রৌনের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন। এর আগে তিনি ব্যবসায়ী জনাথন দাভিনোর সঙ্গে সাত বছর ধরে ছিলেন। ৪২ বছর বয়সী দাভিনোর সঙ্গে মিলে তিনি ‘ফিফটি-ফিফটি ফিল্মস’ নামে একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন।

এদিকে বরাবরই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বয়সে অনেক বড় পুরুষদের প্রতি সুইনির আগ্রহ নিয়ে ভক্তদের মনে প্রশ্ন উঠেছে। তবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ও যৌন-মনোবিজ্ঞানী সোফি রোস। তিনি প্রায় ১৮ বছর ধরে এই বিষয়ে কাজ করছেন।

সোফির মতে, এই ধরনের আকর্ষণ আসলে বয়সের জন্য নয়, বরং মানসিক নিরাপত্তা, স্থিতি ও আবেগীয় পরিপক্বতার প্রতি টান থেকে আসে।

সোফি বলেন, ‘যেসব মানুষ সম্পর্কের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান—তারা প্রায় সময়ই এমন সঙ্গী খোঁজেন যিনি স্থির ও নির্ভরযোগ্য। বড় বয়সের মানুষেরা প্রায়ই সেই নিরাপত্তার অনুভূতি দিতে পারেন।’

তিনি আরও মত দেন, এটি সব সময় যে কোনো মানসিক আঘাতের ফলে হবে, এমন নয়। তিনি বলেন, ‘অনেক সময় কেউ বয়সের তুলনায় পরিণত হয় এবং অনুভব করে, সমবয়সীরা তার মতো পরিপক্ব নয়।’

ইতিপূর্বে সুইনি তাঁর কঠিন শৈশবের কথাও বলেছিলেন। মা-বাবার বিচ্ছেদ, আর্থিক সংকট এবং ১৬ বছর বয়সে পুরো পরিবার নিয়ে এক রুমের হোটেলে বসবাস—এই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সোফি রোসের মতে, এমন অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে অবচেতনভাবে প্রভাব ফেলে। যদি ছোটবেলায়ই কাউকে পরিবার দেখভালের দায়িত্ব নিতে হয়, তবে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে তিনি এমন কাউকে চাইতে পারেন, যিনি সেই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবেন।’

তবে এর উল্টোটাও হতে পারে। রোস বলেন, ‘অনেক সময় যারা ছোটবেলায় অভিভাবকের ভূমিকায় থাকেন, পরিণত বয়সেও তারা এমন সম্পর্ক খোঁজেন যেখানে অন্যকে যত্ন নিতে হয়। পরিচিত অভ্যাসই তাঁদের কাছে নিরাপদ লাগে।’

বিশেষজ্ঞের মতে, মূল বিষয় হলো সচেতনতা। যদি দুই পক্ষই বুঝতে পারে কেন তারা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট এবং সম্পর্কটি সমান মর্যাদা, পারস্পরিক সম্মান ও যোগাযোগের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে বয়সের পার্থক্য কোনো সমস্যা নয়।

সোফি বলেন, ‘সিডনি সুইনির মতো কেউ, যার সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার, কারও ওপর নির্ভরশীল নন। এই সম্পর্কগুলো অনেক সময় ক্ষমতা নয়, বরং মানসিক সামঞ্জস্যের ওপর গড়ে ওঠে।’

সম্প্রতি সাবেক প্রেমিক দাভিনোর সঙ্গে এক তীব্র বিতণ্ডার পর সুইনিকে প্রকাশ্যে চিৎকার করতে দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে অনেক আলোচনা ও সমালোচনা হয়। তবে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড ডেইলি মেইল জানিয়েছে, সবেক হয়ে গেলেও সুইনি ও দাভিনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখছেন। কারণ তাঁদের প্রযোজনা সংস্থা এখনো সক্রিয় এবং সম্প্রতি ‘ক্রিস্টি’ নামে এক নারী মুষ্টিযোদ্ধার জীবনীচিত্র প্রযোজনা করেছে। ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, সম্পর্কের সমাপ্তি তাঁদের দুজনকে ব্যথিত করেছে।

হলিউড অভিনেত্রী সিডনি সুইনি বরাবরই আলোচনায় থাকেন শুধু তাঁর অভিনয়ের জন্য নয়, বরং প্রেমের সম্পর্ক নিয়েও। ২৮ বছর বয়সী এই তারকা সম্প্রতি ৪৪ বছর বয়সী সংগীত উদ্যোক্তা স্কুটার ব্রৌনের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন। এর আগে তিনি ব্যবসায়ী জনাথন দাভিনোর সঙ্গে সাত বছর ধরে ছিলেন। ৪২ বছর বয়সী দাভিনোর সঙ্গে মিলে তিনি ‘ফিফটি-ফিফটি ফিল্মস’ নামে একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন।

এদিকে বরাবরই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বয়সে অনেক বড় পুরুষদের প্রতি সুইনির আগ্রহ নিয়ে ভক্তদের মনে প্রশ্ন উঠেছে। তবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ও যৌন-মনোবিজ্ঞানী সোফি রোস। তিনি প্রায় ১৮ বছর ধরে এই বিষয়ে কাজ করছেন।

সোফির মতে, এই ধরনের আকর্ষণ আসলে বয়সের জন্য নয়, বরং মানসিক নিরাপত্তা, স্থিতি ও আবেগীয় পরিপক্বতার প্রতি টান থেকে আসে।

সোফি বলেন, ‘যেসব মানুষ সম্পর্কের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান—তারা প্রায় সময়ই এমন সঙ্গী খোঁজেন যিনি স্থির ও নির্ভরযোগ্য। বড় বয়সের মানুষেরা প্রায়ই সেই নিরাপত্তার অনুভূতি দিতে পারেন।’

তিনি আরও মত দেন, এটি সব সময় যে কোনো মানসিক আঘাতের ফলে হবে, এমন নয়। তিনি বলেন, ‘অনেক সময় কেউ বয়সের তুলনায় পরিণত হয় এবং অনুভব করে, সমবয়সীরা তার মতো পরিপক্ব নয়।’

ইতিপূর্বে সুইনি তাঁর কঠিন শৈশবের কথাও বলেছিলেন। মা-বাবার বিচ্ছেদ, আর্থিক সংকট এবং ১৬ বছর বয়সে পুরো পরিবার নিয়ে এক রুমের হোটেলে বসবাস—এই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সোফি রোসের মতে, এমন অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে অবচেতনভাবে প্রভাব ফেলে। যদি ছোটবেলায়ই কাউকে পরিবার দেখভালের দায়িত্ব নিতে হয়, তবে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে তিনি এমন কাউকে চাইতে পারেন, যিনি সেই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবেন।’

তবে এর উল্টোটাও হতে পারে। রোস বলেন, ‘অনেক সময় যারা ছোটবেলায় অভিভাবকের ভূমিকায় থাকেন, পরিণত বয়সেও তারা এমন সম্পর্ক খোঁজেন যেখানে অন্যকে যত্ন নিতে হয়। পরিচিত অভ্যাসই তাঁদের কাছে নিরাপদ লাগে।’

বিশেষজ্ঞের মতে, মূল বিষয় হলো সচেতনতা। যদি দুই পক্ষই বুঝতে পারে কেন তারা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট এবং সম্পর্কটি সমান মর্যাদা, পারস্পরিক সম্মান ও যোগাযোগের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে বয়সের পার্থক্য কোনো সমস্যা নয়।

সোফি বলেন, ‘সিডনি সুইনির মতো কেউ, যার সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার, কারও ওপর নির্ভরশীল নন। এই সম্পর্কগুলো অনেক সময় ক্ষমতা নয়, বরং মানসিক সামঞ্জস্যের ওপর গড়ে ওঠে।’

সম্প্রতি সাবেক প্রেমিক দাভিনোর সঙ্গে এক তীব্র বিতণ্ডার পর সুইনিকে প্রকাশ্যে চিৎকার করতে দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে অনেক আলোচনা ও সমালোচনা হয়। তবে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড ডেইলি মেইল জানিয়েছে, সবেক হয়ে গেলেও সুইনি ও দাভিনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখছেন। কারণ তাঁদের প্রযোজনা সংস্থা এখনো সক্রিয় এবং সম্প্রতি ‘ক্রিস্টি’ নামে এক নারী মুষ্টিযোদ্ধার জীবনীচিত্র প্রযোজনা করেছে। ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, সম্পর্কের সমাপ্তি তাঁদের দুজনকে ব্যথিত করেছে।

উসমানীয় সাম্রাজ্য হঠাৎ রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত লড়াইটা চলেছিল ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত। তবে আক্রমণটা আগে রাশিয়া করেছিল তুর্কি এলাকায়। কারণ ছিল তুরস্কের অধীনে থাকা দারদানেলিস প্রণালি দিয়ে যুদ্ধজাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের খ্রিষ্টানদের রক্ষা করা

১৭ মে ২০২৩

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১৫০ আসনে নারী প্রার্থী চান নারী উদ্যোক্তারা। আজ বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে এমন দাবি জানায় নারী উদ্যোক্তাদের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।

৬ দিন আগে

দেশে গণপরিবহনে যাতায়াতে ৮৭ শতাংশ নারী মৌখিক, শারীরিকসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয়। তাদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ হয় যৌন হয়রানির শিকার। এসব তথ্য চলতি বছরের এপ্রিলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইউএন উইমেন্স ও সুইডেন দূতাবাসের সহযোগিতায় আয়োজিত একটি ক্যাম্পেইনে তুলে ধরা হয়।

৬ দিন আগে

অক্টোবর মাসে ২৩১ জন নারী এবং কন্যাশিশু ধর্ষণ, হত্যা, যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হওয়ার খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬ কন্যা, ১৬ নারীসহ মোট ৬২ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশিত মাসিক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

৬ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১৫০ আসনে নারী প্রার্থী চান নারী উদ্যোক্তারা। আজ বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে এমন দাবি জানায় নারী উদ্যোক্তাদের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।

সিইসির সঙ্গে বৈঠকের পর উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউর অব বাংলাদেশের (ডব্লিউইএবি) প্রেসিডেন্ট নাসরিন ফাতেমা আউয়াল সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা চাই, নারীর সংখ্যা যেন বাড়ে। অ্যাটলিস্ট ১৫০টা সংসদীয় আসন যেন নারীদের দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে আমরা সরকারকেও বলতে চাই যে, নারীরা যে নির্বাচনে আসছেন, তাঁদের ডেফিনেটলি সহায়তা দিতে হবে। আমেরিকাতেও দেখবেন, এ রকম নারীদের সহায়তা দেওয়া হয়। তো নারীদের একটু সাহায্য দেওয়া এবং তাঁরা যেন নির্বাচনটা করতে পারেন, সেই রকম একটা ব্যবস্থা যেন নারীদের জন্য থাকে। নারীরা যেন স্বাচ্ছন্দে ভোট দিতে পারেন, সেটা নিয়েও আমরা কথা বলেছি।’

ফাতেমা আউয়াল বলেন, ‘আমরা চাই যে, অ্যাটলিস্ট ৫০ শতাংশ, আপনার ৩০০টা সিট না, কিন্তু ১৫০টা সিট যেন নারীদের জন্য দেওয়া হয়। নারীরা যেন কনটেস্ট করতে পারেন। সেই জিনিসটা আমরা একটু নিশ্চিত করতে চেয়েছি।’

নির্বাচনী তহবিল নিয়ে ফাতেমা আউয়াল বলেন, ‘নারীদের পক্ষে একটু অসম্ভব, একটু কষ্টকর, একটু না অনেক কষ্টকর। কারণ, সহজে কিন্তু ফ্যামিলি থেকেও নারীদের জন্য ফান্ড পাওয়া যায় না, যেটা পুরুষেরা অহরহ পারেন। আমাদের কথা হলো, নারীদের গভর্নমেন্ট যদি একটু সহায়তা করে, তাহলে অনেক নারীই কিন্তু নির্বাচনে আসতে পারবেন।’

এক প্রশ্নের জবাবে ফাতেমা আউয়াল বলেন, ‘দলগুলোকেও আমরা বলতে চাই, কোথাও দেখা যায় যে, এটা ৫ শতাংশ, কোথাও দেখা যাচ্ছে ৭ শতাংশ—এভাবে মনোনয়ন দিচ্ছে। এভাবে না করে আমার মনে হয়, উনারা যদি বলেন যে এত পারসেন্ট দেবেন, সেভাবে যদি হয়, তাহলে জিনিসটা একটু ব্যালেন্স হবে।’

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউইএবির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মেম্বার সাবেরা আহমেদ কলি, সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট মেহেরুন্নেসা খান, মেম্বার আইরিন তালুকদার, এস এম আনজুমানু ফেরদৌস ও ফাহিমা কাউসার।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১৫০ আসনে নারী প্রার্থী চান নারী উদ্যোক্তারা। আজ বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে এমন দাবি জানায় নারী উদ্যোক্তাদের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।

সিইসির সঙ্গে বৈঠকের পর উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউর অব বাংলাদেশের (ডব্লিউইএবি) প্রেসিডেন্ট নাসরিন ফাতেমা আউয়াল সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা চাই, নারীর সংখ্যা যেন বাড়ে। অ্যাটলিস্ট ১৫০টা সংসদীয় আসন যেন নারীদের দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে আমরা সরকারকেও বলতে চাই যে, নারীরা যে নির্বাচনে আসছেন, তাঁদের ডেফিনেটলি সহায়তা দিতে হবে। আমেরিকাতেও দেখবেন, এ রকম নারীদের সহায়তা দেওয়া হয়। তো নারীদের একটু সাহায্য দেওয়া এবং তাঁরা যেন নির্বাচনটা করতে পারেন, সেই রকম একটা ব্যবস্থা যেন নারীদের জন্য থাকে। নারীরা যেন স্বাচ্ছন্দে ভোট দিতে পারেন, সেটা নিয়েও আমরা কথা বলেছি।’

ফাতেমা আউয়াল বলেন, ‘আমরা চাই যে, অ্যাটলিস্ট ৫০ শতাংশ, আপনার ৩০০টা সিট না, কিন্তু ১৫০টা সিট যেন নারীদের জন্য দেওয়া হয়। নারীরা যেন কনটেস্ট করতে পারেন। সেই জিনিসটা আমরা একটু নিশ্চিত করতে চেয়েছি।’

নির্বাচনী তহবিল নিয়ে ফাতেমা আউয়াল বলেন, ‘নারীদের পক্ষে একটু অসম্ভব, একটু কষ্টকর, একটু না অনেক কষ্টকর। কারণ, সহজে কিন্তু ফ্যামিলি থেকেও নারীদের জন্য ফান্ড পাওয়া যায় না, যেটা পুরুষেরা অহরহ পারেন। আমাদের কথা হলো, নারীদের গভর্নমেন্ট যদি একটু সহায়তা করে, তাহলে অনেক নারীই কিন্তু নির্বাচনে আসতে পারবেন।’

এক প্রশ্নের জবাবে ফাতেমা আউয়াল বলেন, ‘দলগুলোকেও আমরা বলতে চাই, কোথাও দেখা যায় যে, এটা ৫ শতাংশ, কোথাও দেখা যাচ্ছে ৭ শতাংশ—এভাবে মনোনয়ন দিচ্ছে। এভাবে না করে আমার মনে হয়, উনারা যদি বলেন যে এত পারসেন্ট দেবেন, সেভাবে যদি হয়, তাহলে জিনিসটা একটু ব্যালেন্স হবে।’

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউইএবির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মেম্বার সাবেরা আহমেদ কলি, সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট মেহেরুন্নেসা খান, মেম্বার আইরিন তালুকদার, এস এম আনজুমানু ফেরদৌস ও ফাহিমা কাউসার।

উসমানীয় সাম্রাজ্য হঠাৎ রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত লড়াইটা চলেছিল ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত। তবে আক্রমণটা আগে রাশিয়া করেছিল তুর্কি এলাকায়। কারণ ছিল তুরস্কের অধীনে থাকা দারদানেলিস প্রণালি দিয়ে যুদ্ধজাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের খ্রিষ্টানদের রক্ষা করা

১৭ মে ২০২৩

হলিউড অভিনেত্রী সিডনি সুইনি বরাবরই আলোচনায় থাকেন শুধু তাঁর অভিনয়ের জন্য নয়, বরং প্রেমের সম্পর্ক নিয়েও। ২৮ বছর বয়সী এই তারকা সম্প্রতি ৪৪ বছর বয়সী সংগীত উদ্যোক্তা স্কুটার ব্রৌনের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন।

৪ দিন আগে

দেশে গণপরিবহনে যাতায়াতে ৮৭ শতাংশ নারী মৌখিক, শারীরিকসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয়। তাদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ হয় যৌন হয়রানির শিকার। এসব তথ্য চলতি বছরের এপ্রিলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইউএন উইমেন্স ও সুইডেন দূতাবাসের সহযোগিতায় আয়োজিত একটি ক্যাম্পেইনে তুলে ধরা হয়।

৬ দিন আগে

অক্টোবর মাসে ২৩১ জন নারী এবং কন্যাশিশু ধর্ষণ, হত্যা, যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হওয়ার খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬ কন্যা, ১৬ নারীসহ মোট ৬২ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশিত মাসিক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

৬ দিন আগেব্যারিস্টার ইফফাত আরা গিয়াস

দেশে গণপরিবহনে যাতায়াতে ৮৭ শতাংশ নারী মৌখিক, শারীরিকসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয়। তাদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ হয় যৌন হয়রানির শিকার। এসব তথ্য চলতি বছরের এপ্রিলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইউএন উইমেন্স ও সুইডেন দূতাবাসের সহযোগিতায় আয়োজিত একটি ক্যাম্পেইনে তুলে ধরা হয়। গণপরিবহনে হয়রানির শিকার হলে কীভাবে আইনি সহায়তা পেতে পারেন, সে বিষয়ে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ইফফাত আরা গিয়াস।

গণপরিবহনে হয়রানি বা সহিংসতার শিকার হলে প্রথম কাজ হবে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

যত দ্রুত সম্ভব ভিড় থেকে দূরে চলে যান, চিৎকার করে আশপাশের লোকদের সচেতন করুন এবং সরাসরি বিপদাপন্ন মনে হলে চালক, কন্ডাক্টর কিংবা শুভানুধ্যায়ীর সাহায্য চান। একই সময়ে মোবাইল ফোনে ঘটনার ভিডিও বা অডিও রেকর্ড রাখুন, ছবি তুলুন এবং পাশে থাকা প্রত্যক্ষদর্শীর নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর নোট করে নিন। এগুলো পরে প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে।

আইনগত দিক

গণপরিবহনে শারীরিক ভঙ্গি, ছোঁয়া কিংবা আপত্তিকর আচরণ পেনাল কোডের ধার্য শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে পড়ে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নারীর শালীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে অথবা শালীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে জেনেও উক্ত নারীকে আক্রমণ করে বা তার ওপর অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে, সেটি ধারা ৩৫৪-এর মধ্যে পড়ে। আবার কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কোনো শব্দ ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গি অথবা কোনো কাজ করলে তা ধারা ৫০৯ অনুসারে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এই অপরাধগুলোর ভিত্তিতে মামলা করা যায়। দেশের সংবিধান নাগরিকদের সমতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। তাতে নারীদের পুরুষের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা আছে।

কীভাবে আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে

ঘটনার পর দ্রুত নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরি বা জিডি অথবা গুরুতর হলে এফআইআর/মোকদ্দমা করুন। এ ছাড়া অনলাইন জিডি সার্ভিসও আছে, যেখানে প্রাথমিক অভিযোগ দাখিল করা যায়। পরে পুলিশ আপনাকে তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে সাহায্য করবে। মেডিকেল পরীক্ষার কাগজ এবং মোবাইল ফোনে করা ভিডিও অথবা অডিও প্রমাণ সংরক্ষণ করুন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট বা মেসেজের স্ক্রিনশট রাখুন। প্রয়োজনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর অধীন কঠোর ধারাও বিবেচিত হতে পারে।

গণপরিবহনে হয়রানি অথবা সহিংসতার শিকার হলে পেনাল কোড ধারা ৩৫৪, ৫০৯, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, সাংবিধানিক সমতা—এসব আইনি সূত্রের সাহায্যে যে কেউ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

কটূক্তি বা মৌখিক হয়রানির শিকার হলে করণীয়

হয়রানির ঘটনা ঘটলে কড়া ভাষায় বিরক্তি জানান। আশপাশের মানুষকে ডাকা এবং ঘটনাটি রেকর্ড বা নোট করা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিকভাবে মামলা কিংবা অভিযোগ আনা গেলে ভুক্তভোগীকে অপমান করা

বা ন্যক্কারজনক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে। এখানে আইনি প্রক্রিয়া ও প্রমাণই নির্ণায়ক, ব্যক্তিগত কলঙ্ক বা সোশ্যাল মিডিয়ার চাপকে অতিরঞ্জিতভাবে গ্রহণ করবেন না। গবেষণা ও এনজিও সার্ভেতে দেখা গেছে, গণপরিবহনে কটূক্তি ব্যাপক। এ কারণেই ব্যক্তিগত ঘটনা আইনি ও সামাজিকভাবে গুরুত্ব পায়।

মানসিক সহায়তা ও সুরাহা

ন্যক্কারজনক কোনো ঘটনা ঘটে গেলে পরিবার, বন্ধু অথবা স্থানীয় নারী সাহায্য কেন্দ্র কিংবা আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। প্রমাণ জোগাড় না করে দ্রুত সামাজিক মিডিয়ায় নেটিভ স্টোরি ছড়িয়ে দেওয়ার আগে আইনগত পরামর্শ নিন। সমাজে ভুক্তভোগীকে দোষারোপ বন্ধ করতে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে নিন্দা নয়, সহায়তা বাড়ানোই সমাধান।

গণপরিবহনে হয়রানি অথবা সহিংসতার শিকার হলে পেনাল কোড ধারা ৩৫৪, ৫০৯, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, সাংবিধানিক সমতা—এসব আইনি সূত্রের সাহায্যে যে কেউ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

জীবিকার প্রয়োজনে কিংবা পরিবারের যেকোনো প্রয়োজনে নারীদের ঘর থেকে বের হতে হয়। এই প্রাত্যহিক কাজে গণপরিবহনে হয়রানির শিকার হলে নারীদের স্বাভাবিক জীবনযাপন বাধাগ্রস্ত হয়। এটি আইনের চোখে অপরাধ। এ ধরনের অপরাধ বন্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

দেশে গণপরিবহনে যাতায়াতে ৮৭ শতাংশ নারী মৌখিক, শারীরিকসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয়। তাদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ হয় যৌন হয়রানির শিকার। এসব তথ্য চলতি বছরের এপ্রিলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইউএন উইমেন্স ও সুইডেন দূতাবাসের সহযোগিতায় আয়োজিত একটি ক্যাম্পেইনে তুলে ধরা হয়। গণপরিবহনে হয়রানির শিকার হলে কীভাবে আইনি সহায়তা পেতে পারেন, সে বিষয়ে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ইফফাত আরা গিয়াস।

গণপরিবহনে হয়রানি বা সহিংসতার শিকার হলে প্রথম কাজ হবে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

যত দ্রুত সম্ভব ভিড় থেকে দূরে চলে যান, চিৎকার করে আশপাশের লোকদের সচেতন করুন এবং সরাসরি বিপদাপন্ন মনে হলে চালক, কন্ডাক্টর কিংবা শুভানুধ্যায়ীর সাহায্য চান। একই সময়ে মোবাইল ফোনে ঘটনার ভিডিও বা অডিও রেকর্ড রাখুন, ছবি তুলুন এবং পাশে থাকা প্রত্যক্ষদর্শীর নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর নোট করে নিন। এগুলো পরে প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে।

আইনগত দিক

গণপরিবহনে শারীরিক ভঙ্গি, ছোঁয়া কিংবা আপত্তিকর আচরণ পেনাল কোডের ধার্য শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে পড়ে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নারীর শালীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে অথবা শালীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে জেনেও উক্ত নারীকে আক্রমণ করে বা তার ওপর অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে, সেটি ধারা ৩৫৪-এর মধ্যে পড়ে। আবার কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কোনো শব্দ ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গি অথবা কোনো কাজ করলে তা ধারা ৫০৯ অনুসারে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এই অপরাধগুলোর ভিত্তিতে মামলা করা যায়। দেশের সংবিধান নাগরিকদের সমতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। তাতে নারীদের পুরুষের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা আছে।

কীভাবে আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে

ঘটনার পর দ্রুত নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরি বা জিডি অথবা গুরুতর হলে এফআইআর/মোকদ্দমা করুন। এ ছাড়া অনলাইন জিডি সার্ভিসও আছে, যেখানে প্রাথমিক অভিযোগ দাখিল করা যায়। পরে পুলিশ আপনাকে তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে সাহায্য করবে। মেডিকেল পরীক্ষার কাগজ এবং মোবাইল ফোনে করা ভিডিও অথবা অডিও প্রমাণ সংরক্ষণ করুন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট বা মেসেজের স্ক্রিনশট রাখুন। প্রয়োজনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর অধীন কঠোর ধারাও বিবেচিত হতে পারে।

গণপরিবহনে হয়রানি অথবা সহিংসতার শিকার হলে পেনাল কোড ধারা ৩৫৪, ৫০৯, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, সাংবিধানিক সমতা—এসব আইনি সূত্রের সাহায্যে যে কেউ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

কটূক্তি বা মৌখিক হয়রানির শিকার হলে করণীয়

হয়রানির ঘটনা ঘটলে কড়া ভাষায় বিরক্তি জানান। আশপাশের মানুষকে ডাকা এবং ঘটনাটি রেকর্ড বা নোট করা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিকভাবে মামলা কিংবা অভিযোগ আনা গেলে ভুক্তভোগীকে অপমান করা

বা ন্যক্কারজনক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে। এখানে আইনি প্রক্রিয়া ও প্রমাণই নির্ণায়ক, ব্যক্তিগত কলঙ্ক বা সোশ্যাল মিডিয়ার চাপকে অতিরঞ্জিতভাবে গ্রহণ করবেন না। গবেষণা ও এনজিও সার্ভেতে দেখা গেছে, গণপরিবহনে কটূক্তি ব্যাপক। এ কারণেই ব্যক্তিগত ঘটনা আইনি ও সামাজিকভাবে গুরুত্ব পায়।

মানসিক সহায়তা ও সুরাহা

ন্যক্কারজনক কোনো ঘটনা ঘটে গেলে পরিবার, বন্ধু অথবা স্থানীয় নারী সাহায্য কেন্দ্র কিংবা আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। প্রমাণ জোগাড় না করে দ্রুত সামাজিক মিডিয়ায় নেটিভ স্টোরি ছড়িয়ে দেওয়ার আগে আইনগত পরামর্শ নিন। সমাজে ভুক্তভোগীকে দোষারোপ বন্ধ করতে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে নিন্দা নয়, সহায়তা বাড়ানোই সমাধান।

গণপরিবহনে হয়রানি অথবা সহিংসতার শিকার হলে পেনাল কোড ধারা ৩৫৪, ৫০৯, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, সাংবিধানিক সমতা—এসব আইনি সূত্রের সাহায্যে যে কেউ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

জীবিকার প্রয়োজনে কিংবা পরিবারের যেকোনো প্রয়োজনে নারীদের ঘর থেকে বের হতে হয়। এই প্রাত্যহিক কাজে গণপরিবহনে হয়রানির শিকার হলে নারীদের স্বাভাবিক জীবনযাপন বাধাগ্রস্ত হয়। এটি আইনের চোখে অপরাধ। এ ধরনের অপরাধ বন্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

উসমানীয় সাম্রাজ্য হঠাৎ রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত লড়াইটা চলেছিল ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত। তবে আক্রমণটা আগে রাশিয়া করেছিল তুর্কি এলাকায়। কারণ ছিল তুরস্কের অধীনে থাকা দারদানেলিস প্রণালি দিয়ে যুদ্ধজাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের খ্রিষ্টানদের রক্ষা করা

১৭ মে ২০২৩

হলিউড অভিনেত্রী সিডনি সুইনি বরাবরই আলোচনায় থাকেন শুধু তাঁর অভিনয়ের জন্য নয়, বরং প্রেমের সম্পর্ক নিয়েও। ২৮ বছর বয়সী এই তারকা সম্প্রতি ৪৪ বছর বয়সী সংগীত উদ্যোক্তা স্কুটার ব্রৌনের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন।

৪ দিন আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১৫০ আসনে নারী প্রার্থী চান নারী উদ্যোক্তারা। আজ বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে এমন দাবি জানায় নারী উদ্যোক্তাদের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।

৬ দিন আগে

অক্টোবর মাসে ২৩১ জন নারী এবং কন্যাশিশু ধর্ষণ, হত্যা, যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হওয়ার খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬ কন্যা, ১৬ নারীসহ মোট ৬২ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশিত মাসিক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

৬ দিন আগেবাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

অক্টোবর মাসে ২৩১ জন নারী এবং কন্যাশিশু ধর্ষণ, হত্যা, যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হওয়ার খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬ কন্যা, ১৬ নারীসহ মোট ৬২ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশিত মাসিক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। অক্টোবরে বেশিসংখ্যক নারী ও কন্যাশিশু হত্যার শিকার হয়েছে। এ ঘটনার শিকার হওয়া ৫৩ জনের মধ্যে ৪৬ নারী ও ৭ জন কন্যাশিশু। ১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড উপপরিষদ এ তথ্য জানিয়েছে।

সংস্থাটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নির্যাতনের শিকার হওয়া ২৩১ নারী ও কন্যাশিশুর মধ্যে ৩৪ কন্যাসহ ৪৪ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে, ১০ কন্যাসহ ১৩ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছে ২ কন্যাসহ ৫ জন। এ ছাড়া ১০ কন্যাসহ ১৩ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সহিংসতার ঘটনার মধ্যে ১০১ কন্যাশিশু, আর ১৩০ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে ৭ কন্যা এবং ৪৬ জন নারী হত্যার শিকার হয়েছে। হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছে ১ কন্যা ও ২ জন নারী। ৯ কন্যা, ১৭ নারীসহ ২৬ জনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

২ কন্যা, ৫ নারীসহ ৭ জন আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে আত্মহত্যার প্ররোচনার শিকার হয়েছে ১ জন।

যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে ৬ কন্যা, ৬ নারীসহ মোট ১২ জন। এর মধ্যে ৫ কন্যাসহ ১১ জন যৌন নিপীড়নের শিকার এবং ১ কন্যা উত্ত্যক্তকরণের শিকার হয়েছে।

অগ্নিদগ্ধের শিকার হয়েছে ৪ জন নারী। সে কারণে মৃত্যু হয়েছে ১ জন নারীর। ১ জন নারী গৃহকর্মীকে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে।

৭ কন্যা অপহরণের শিকার হয়েছে। পাচারের শিকার হয়েছে ৬ কন্যাসহ ১০ জন। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৫ কন্যাসহ ১৯ জন। বাল্যবিবাহের চেষ্টা হয়েছে ২ জন কন্যার। যৌতুকের ঘটনা ঘটেছে ৭টি। এর মধ্যে যৌতুকের জন্য নির্যাতনে ২ এবং যৌতুকের কারণে হত্যার শিকার ৫ জন নারী। এ ছাড়া ৫ জন নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অক্টোবর মাসে ২৩১ জন নারী এবং কন্যাশিশু ধর্ষণ, হত্যা, যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হওয়ার খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬ কন্যা, ১৬ নারীসহ মোট ৬২ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশিত মাসিক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। অক্টোবরে বেশিসংখ্যক নারী ও কন্যাশিশু হত্যার শিকার হয়েছে। এ ঘটনার শিকার হওয়া ৫৩ জনের মধ্যে ৪৬ নারী ও ৭ জন কন্যাশিশু। ১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড উপপরিষদ এ তথ্য জানিয়েছে।

সংস্থাটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নির্যাতনের শিকার হওয়া ২৩১ নারী ও কন্যাশিশুর মধ্যে ৩৪ কন্যাসহ ৪৪ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে, ১০ কন্যাসহ ১৩ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছে ২ কন্যাসহ ৫ জন। এ ছাড়া ১০ কন্যাসহ ১৩ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সহিংসতার ঘটনার মধ্যে ১০১ কন্যাশিশু, আর ১৩০ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে ৭ কন্যা এবং ৪৬ জন নারী হত্যার শিকার হয়েছে। হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছে ১ কন্যা ও ২ জন নারী। ৯ কন্যা, ১৭ নারীসহ ২৬ জনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

২ কন্যা, ৫ নারীসহ ৭ জন আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে আত্মহত্যার প্ররোচনার শিকার হয়েছে ১ জন।

যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে ৬ কন্যা, ৬ নারীসহ মোট ১২ জন। এর মধ্যে ৫ কন্যাসহ ১১ জন যৌন নিপীড়নের শিকার এবং ১ কন্যা উত্ত্যক্তকরণের শিকার হয়েছে।

অগ্নিদগ্ধের শিকার হয়েছে ৪ জন নারী। সে কারণে মৃত্যু হয়েছে ১ জন নারীর। ১ জন নারী গৃহকর্মীকে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে।

৭ কন্যা অপহরণের শিকার হয়েছে। পাচারের শিকার হয়েছে ৬ কন্যাসহ ১০ জন। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৫ কন্যাসহ ১৯ জন। বাল্যবিবাহের চেষ্টা হয়েছে ২ জন কন্যার। যৌতুকের ঘটনা ঘটেছে ৭টি। এর মধ্যে যৌতুকের জন্য নির্যাতনে ২ এবং যৌতুকের কারণে হত্যার শিকার ৫ জন নারী। এ ছাড়া ৫ জন নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

উসমানীয় সাম্রাজ্য হঠাৎ রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত লড়াইটা চলেছিল ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত। তবে আক্রমণটা আগে রাশিয়া করেছিল তুর্কি এলাকায়। কারণ ছিল তুরস্কের অধীনে থাকা দারদানেলিস প্রণালি দিয়ে যুদ্ধজাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের খ্রিষ্টানদের রক্ষা করা

১৭ মে ২০২৩

হলিউড অভিনেত্রী সিডনি সুইনি বরাবরই আলোচনায় থাকেন শুধু তাঁর অভিনয়ের জন্য নয়, বরং প্রেমের সম্পর্ক নিয়েও। ২৮ বছর বয়সী এই তারকা সম্প্রতি ৪৪ বছর বয়সী সংগীত উদ্যোক্তা স্কুটার ব্রৌনের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন।

৪ দিন আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১৫০ আসনে নারী প্রার্থী চান নারী উদ্যোক্তারা। আজ বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে এমন দাবি জানায় নারী উদ্যোক্তাদের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।

৬ দিন আগে

দেশে গণপরিবহনে যাতায়াতে ৮৭ শতাংশ নারী মৌখিক, শারীরিকসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয়। তাদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ হয় যৌন হয়রানির শিকার। এসব তথ্য চলতি বছরের এপ্রিলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইউএন উইমেন্স ও সুইডেন দূতাবাসের সহযোগিতায় আয়োজিত একটি ক্যাম্পেইনে তুলে ধরা হয়।

৬ দিন আগে