অন্তর্বর্তী সরকারের সালতামামি

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যে রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই এনসিপির একশ্রেণির নেতা-কর্মী চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, মব কালচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। এতে সরকার ও এনসিপি বা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইমেজ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাদের ঐক্যও নষ্ট হয়ে গেছে। এই অবস্থা আরও কিছুদিন চলতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

ড. এম এম আকাশ

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে। গত বছর জুলাই-আগস্টে দেশে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। তখন সাধারণ মানুষের মনে একধরনের ইতিবাচক প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল। তারা আশা করেছিল, অতীতের ব্যর্থতা সংশোধন করে দেশ নতুনভাবে যাত্রা শুরু করবে। কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নয়ন অর্জিত হবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে, যার ফল ভোগ করতে পারবে দেশের প্রত্যেক নাগরিক।

ছাত্র-জনতার এই আন্দোলন ছিল বিস্ময়কর। অতীতের যেকোনো সরকারবিরোধী আন্দোলনের চেয়ে গত বছরের আন্দোলন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই আন্দোলনে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থন থাকলেও মাঠে সক্রিয় ছিলেন শিক্ষার্থীরা, যাদের দৃশ্যত কোনো রাজনৈতিক পরিচিতি ও অভিলাষ ছিল না। সাধারণ মানুষ মনে করেছিল, আন্দোলনের মাধ্যমে যে নতুন সরকারের সূচনা হয়েছে, তা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করবে। অনেকেই এটাকে সাধারণ কোনো গণ-অভ্যুত্থান না বলে ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’, এমনকি ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা’ বলে আখ্যায়িত করেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ও অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই এই প্রত্যাশা সংশোধন করেছেন। তাঁরা এখন বুঝতে পেরেছেন ১৯৬৯ ও ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের তুলনায় ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান ছিল কম বিস্তৃত, কম গভীর এবং নেতৃত্বও ছিল মতাদর্শগতভাবে বিভক্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এখন সাধারণ অভিমত হচ্ছে, জুলাই-আগস্টের আন্দোলন ছিল ‘মেটিকুলাসলি ডিজাইন্ড গণ-অভ্যুত্থান’। কারা এই ডিজাইন করেছিলেন, তা-ও এখন প্রকাশ পাচ্ছে। এই আন্দোলনের নেতিবাচক লক্ষ্যটি ছিল, ‘এক দফা এক দাবি, হাসিনা তুই কবে যাবি’। কিন্তু হাসিনা চলে যাওয়ার পর তাদের ঐক্য আর থাকল না! ফলে সরকারকে যাঁরা ক্ষমতায় বসিয়েছেন, তাঁরাই সরকারকে নানা পরস্পরবিরোধী চাপ দিচ্ছেন। এই বাস্তব সীমাবদ্ধতার পটভূমিতে আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের বিগত এক বছরের সাফল্য-ব্যর্থতা দুইভাবে মূল্যায়ন করতে পারি।

এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হচ্ছে জনমনে সৃষ্ট উচ্চাশা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়ন। কেউ কেউ মনে করেন, একটি অনির্বাচিত সরকারের জন্য এক বছর মেয়াদকালও খুব স্বল্প সময় নয়। এর মধ্যেই সরকারের অনেক কিছু করার ছিল, যা তারা করতে পারেনি। সমালোচকদের অভিমত হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার গণপ্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, বিগত এক বছরে দেশের রাজনীতি, শাসনকাঠামো বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি বড় কোনো পরিবর্তন হয়েছে? শাসকদের শ্রেণি চরিত্রের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মূল উপজীব্য ছিল বৈষম্য নিরসন করা, সে ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়েছে কি? সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংকট কি দূর হয়েছে, এমনকি গণতন্ত্র কি প্রকৃতই আরও এগিয়েছে?

আমার উত্তর, এসব ক্ষেত্রে তেমন কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। শ্রেণিশোষণ, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অত্যন্ত কঠিন কাজ। এটা মূলত রাজনৈতিক কাজ। জনগণকে সচেতন, সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করে সেটা করতে হবে। এ জন্য নতুন রাজনৈতিক গণ-ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করতে হতো। কিন্তু বিগত এক বছরে সে ধরনের কোনো উদ্যোগ আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো রাজনৈতিক সরকার এটি নয়।

সরকারের মধ্যে এনসিপিকে এ রকম একটি শক্তিতে পরিণত করতে যাঁরা চেয়েছিলেন, তাঁরা পদত্যাগ করে মাঠের রাজনীতিতে নেমেছেন। কেউ যদি প্রত্যাশা করে থাকেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরনের পরিবর্তন সাধন করবেন, তাহলে সেটা ভুল হবে। কারণ, এটা অতিপ্রত্যাশা, কাজেই তা পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর যাঁরা একে বিপ্লবে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও ব্যর্থ হয়েছেন। যেদিন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি মেনে নিয়ে সাংবিধানিক পদ্ধতির অধীনেই অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হয়েছে, সেদিনই বোঝা গেছে এটি কোনো বিপ্লবী সরকার নয়।

সীমিত প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সীমিত প্রত্যাশাগুলো ছিল—আন্দোলন করতে গিয়ে যাঁরা নিহত হলেন, আন্দোলন দমনকালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যেসব সদস্য নিহত হলেন, তাঁদের সবার পূর্ণাঙ্গ এবং গ্রহণযোগ্য একটি তালিকা প্রণয়ন করা। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের কারণ এবং কে হত্যাকারী, তা নির্ণীত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা সেই তালিকা ও বিবরণ এখনো পাইনি এবং ভবিষ্যতে তালিকা পেলেও বিবরণ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা ছিল মানুষের ন্যূনতম একটি প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণ হওয়া উচিত ছিল। অন্যথায় ভবিষ্যতে সব ধরনের আন্দোলনে নিহত ও আহতদের নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আমি একে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের একটি বড় ব্যর্থতা বলেই মনে করি।

দ্বিতীয় প্রত্যাশা ছিল, অতীতে অর্থনৈতিক এবং শাসনক্ষমতা পরিচালনাকালে যাঁরা অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন, বিশেষত সরকার কর্তৃক গঠিত শ্বেতপত্রে যাঁদের ব্যাপারে ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন। যদিও শ্বেতপত্রে অপরাধীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এদের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। যাঁরা বিগত সরকারের আমলে ব্যাংক থেকে ঋণের নামে অর্থ লোপাট করেছেন বা অন্যান্য আর্থিক ও সামাজিক অপরাধ করেছেন, তাঁদের তালিকা কেন প্রকাশিত হলো না? অপরাধীদের মুখোশ উন্মোচন করা প্রয়োজন ছিল। একই সঙ্গে দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত অর্থ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি, সাড়ে ১৫ বছর সময়ে যাঁরা আর্থিক, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যাঁরা সরাসরি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল। হয়তো বলা হবে, অপরাধীদের অনেকেই এখন জেলে বন্দী আছেন। কিন্তু জেলে বন্দী থাকলেও তাঁদের বিচারকাজ চলছে মন্থর গতিতে। হয়তো ভবিষ্যতে একসময় তাঁরা খালাস পেয়ে যাবেন। আবারও নতুন করে অপরাধকর্ম শুরু করবেন। বিভিন্ন সেক্টরে যাঁরা বড় বড় অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবেন, তাঁদের জন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিগত সরকারের আমলে যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মারাত্মক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের সবাইকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে? অর্থাৎ, সব অভিযুক্তের বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করে নিরপরাধীদের খালাস এবং অপরাধীদের শাস্তির নিশ্চয়তা বিধান এখনো সম্ভব হয়নি। সম্ভবত পক্ষপাতহীন, চাপহীন স্বচ্ছ বিচারের ক্ষমতা বর্তমান সরকার এবং প্রশাসনের নেই।

আরেকটি প্রত্যাশা ছিল, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করা যাবে। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ থেকে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার সমতুল্য ২৮ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। পাচারকৃত এই অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা-ও আমরা জানতে পারছি না। আর্থিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অপরাধীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হলো তো নাই-ই, উপরন্তু কার অপরাধ কতটা, তা-ও জানা গেল না। ফলে বিচারের মাধ্যমে তাঁদের অন্তত কিছু শাস্তিদানের বিষয়টিও অনিশ্চিত রয়ে গেল।

হত্যার অভিযোগ এবং অর্থনৈতিক অপরাধের অভিযোগ এক জিনিস নয়। সেখানেও তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে। কে অসৎ ব্যবসায়ী, কে অসৎ আমলা, কে অসৎ রাজনীতিবিদ, কে দুর্নীতি করেছে, কে সহায়তা করেছে, কে লাভবান হয়েছে—এগুলো তদন্ত করে প্রতিষ্ঠা না করে হরেদরে অভিযোগ করে অসংখ্য দুর্বল মামলা করা এই সরকারের আরেকটি ব্যর্থতা। এ জন্য ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এলে তারা যে বিচার চাইবে বা করবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর করলেও তারা পক্ষপাতমূলক বিচার করতে পারে। এ ধরনের অসম্পূর্ণ ঝুলন্ত বিচার মানুষ অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেনি। ফলে তারা হতাশ হয়েছে।

তাই সাধারণ মানুষ চাইছে অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এমন রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করুক, যারা এই অসমাপ্ত কাজগুলো দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। না হলে জনগণকে আরেকটি অপেক্ষাকৃত সচেতন গণ-অভ্যুত্থান গড়ে তুলতে হবে।

অর্থনৈতিক সাফল্য বা ব্যর্থতাসমূহ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য দুটি চ্যালেঞ্জ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে এনে সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তি নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়টি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়ানো। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের স্থবিরতা কাটানো এবং প্রবৃদ্ধি যতটুকু পারা যায়, তা ধরে রাখাও ছিল বড় চ্যালেঞ্জ।

সর্বশেষ খবর হচ্ছে, মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। তবে প্রত্যাশিত মাত্রায় নয়। আর সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও খাদ্যপণ্য, বিশেষ করে চালের দাম এখনো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়েছে। মূল্যস্ফীতি যেভাবে কমেছে, তাতে ধনী লোকদের জন্য কিছুটা সুবিধা হলেও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য অসুবিধা বেড়েছে। কাজেই মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমার কারণে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো উপকার হয়নি। একই সঙ্গে যাঁরা কর্মরত আছেন, তাঁদের মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্যস্ফীতির সমন্বয় ঘটেনি। মূল্যস্ফীতি যেভাবে বেড়েছে, শ্রমিক-কর্মচারীর মজুরি/বেতন সেভাবে বাড়েনি। ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। যাঁরা স্বনিয়োজিত পেশায় নিযুক্ত ছিলেন, অর্থনীতিতে মন্দাবস্থার কারণে তাঁদের বিক্রি ও আয় কমেছে। অর্থাৎ, সামষ্টিক দারিদ্র্য বেড়েছে, বেকারত্বের হার বেড়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধিও অর্ধেকে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অনেকটা বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। অর্থ উপদেষ্টা বলেছিলেন, আমরা আইএমএফের নির্দেশনার ভিত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারভিত্তিক করব না। যদি মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা টাকার বিনিময় হার অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি শুরু হয়, তাহলে আমরা বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করব। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অনেকটা বাজারভিত্তিক করার পর প্রতি মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ১২২-১২৩ টাকায় স্থির হয়েছিল। মাঝে ১২৫ টাকায় ওঠার পর আবারও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার কমেছে। আগে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ১১০ টাকায় স্থির করে রেখেছিল। তার অর্থ হচ্ছে, মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমাদের আমদানি ব্যয় বেড়েছে, যা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিচ্ছে।

অন্যদিকে এখন বাজারে জোগান বৃদ্ধিজনিত কারণে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে মার্কিন ডলার কিনে তার দাম আবার ঠিক রাখার চেষ্টা করছে। আগে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বললেও এখন আইএমএফ কিন্তু কিছু বলছে না। তাই আমার প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ ব্যাংক মার্কিন ডলারের ভিত্তিমূল্য কীভাবে নির্ধারণ করবে? প্রতি মার্কিন ডলারের দাম কত টাকার নিচে নামলে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে মার্কিন ডলার কিনে নেবে এবং কত টাকার ওপরে উঠলে রিজার্ভ থেকে মার্কিন ডলার বাজারে ছাড়বে, তা কীভাবে ঠিক করা হবে? এগুলো এখনো স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্কারোপ করেছে। কোনো কোনো দেশ এই শুল্কহার আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হলেও বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো সাফল্য প্রদর্শন করতে পারেনি। যেমন—ভিয়েতনামের রপ্তানি পণ্যের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৬ শতাংশ বাড়তি শুল্কারোপ করলে দেশটি আলোচনার মাধ্যমে বাড়তি শুল্কহারের পরিমাণ ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে ভিয়েতনামকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৫ শতাংশসহ মোট ৩৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। আর বাংলাদেশের ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্কহারও কমিয়ে ২০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৫ শতাংশসহ মোট ৩৫ শতাংশ শুল্ক প্রদান করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভিয়েতনাম হচ্ছে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকসামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলাদেশ বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে রয়েছে। ভিয়েতনাম তৃতীয় স্থানে রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ভিয়েতনামের তৈরি পোশাক রপ্তানি গ্যাপ খুবই সামান্য।

রাজনীতিতে পক্ষপাতিত্ব

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যে রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই এনসিপির একশ্রেণির নেতা-কর্মী চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, মব কালচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। এতে সরকার ও এনসিপি বা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইমেজ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাদের ঐক্যও নষ্ট হয়ে গেছে। এই অবস্থা আরও কিছুদিন চলতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা উচিত। এ দেশে কিংস পার্টি স্ট্র্যাটেজি অতীতে গণতন্ত্র আনতে পারেনি। জিয়া ও এরশাদ আমলে তা প্রমাণিত হয়েছে।

তাই আশু করণীয় হবে নিজের নিরপেক্ষ অবস্থান ও ন্যূনতম সংস্কার নিশ্চিত করে স্বল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। জনগণের তখন সুযোগ থাকবে পুরোনো স্বৈরাচারকে ফেরত না এনে আরও গণতান্ত্রিক কোনো সরকারকে বেছে নেওয়ার। সেই পথ ও সুযোগ আপাতত ঠিকমতো করে দিতে পারলে সরকারকে ফুল মার্ক দিতে হয়তো জনগণের কোনো আপত্তি থাকবে না।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুলিখন: এম এ খালেক

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে। গত বছর জুলাই-আগস্টে দেশে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। তখন সাধারণ মানুষের মনে একধরনের ইতিবাচক প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল। তারা আশা করেছিল, অতীতের ব্যর্থতা সংশোধন করে দেশ নতুনভাবে যাত্রা শুরু করবে। কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নয়ন অর্জিত হবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে, যার ফল ভোগ করতে পারবে দেশের প্রত্যেক নাগরিক।

ছাত্র-জনতার এই আন্দোলন ছিল বিস্ময়কর। অতীতের যেকোনো সরকারবিরোধী আন্দোলনের চেয়ে গত বছরের আন্দোলন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই আন্দোলনে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থন থাকলেও মাঠে সক্রিয় ছিলেন শিক্ষার্থীরা, যাদের দৃশ্যত কোনো রাজনৈতিক পরিচিতি ও অভিলাষ ছিল না। সাধারণ মানুষ মনে করেছিল, আন্দোলনের মাধ্যমে যে নতুন সরকারের সূচনা হয়েছে, তা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করবে। অনেকেই এটাকে সাধারণ কোনো গণ-অভ্যুত্থান না বলে ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’, এমনকি ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা’ বলে আখ্যায়িত করেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ও অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই এই প্রত্যাশা সংশোধন করেছেন। তাঁরা এখন বুঝতে পেরেছেন ১৯৬৯ ও ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের তুলনায় ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান ছিল কম বিস্তৃত, কম গভীর এবং নেতৃত্বও ছিল মতাদর্শগতভাবে বিভক্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এখন সাধারণ অভিমত হচ্ছে, জুলাই-আগস্টের আন্দোলন ছিল ‘মেটিকুলাসলি ডিজাইন্ড গণ-অভ্যুত্থান’। কারা এই ডিজাইন করেছিলেন, তা-ও এখন প্রকাশ পাচ্ছে। এই আন্দোলনের নেতিবাচক লক্ষ্যটি ছিল, ‘এক দফা এক দাবি, হাসিনা তুই কবে যাবি’। কিন্তু হাসিনা চলে যাওয়ার পর তাদের ঐক্য আর থাকল না! ফলে সরকারকে যাঁরা ক্ষমতায় বসিয়েছেন, তাঁরাই সরকারকে নানা পরস্পরবিরোধী চাপ দিচ্ছেন। এই বাস্তব সীমাবদ্ধতার পটভূমিতে আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের বিগত এক বছরের সাফল্য-ব্যর্থতা দুইভাবে মূল্যায়ন করতে পারি।

এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হচ্ছে জনমনে সৃষ্ট উচ্চাশা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়ন। কেউ কেউ মনে করেন, একটি অনির্বাচিত সরকারের জন্য এক বছর মেয়াদকালও খুব স্বল্প সময় নয়। এর মধ্যেই সরকারের অনেক কিছু করার ছিল, যা তারা করতে পারেনি। সমালোচকদের অভিমত হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার গণপ্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, বিগত এক বছরে দেশের রাজনীতি, শাসনকাঠামো বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি বড় কোনো পরিবর্তন হয়েছে? শাসকদের শ্রেণি চরিত্রের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মূল উপজীব্য ছিল বৈষম্য নিরসন করা, সে ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়েছে কি? সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংকট কি দূর হয়েছে, এমনকি গণতন্ত্র কি প্রকৃতই আরও এগিয়েছে?

আমার উত্তর, এসব ক্ষেত্রে তেমন কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। শ্রেণিশোষণ, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অত্যন্ত কঠিন কাজ। এটা মূলত রাজনৈতিক কাজ। জনগণকে সচেতন, সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করে সেটা করতে হবে। এ জন্য নতুন রাজনৈতিক গণ-ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করতে হতো। কিন্তু বিগত এক বছরে সে ধরনের কোনো উদ্যোগ আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো রাজনৈতিক সরকার এটি নয়।

সরকারের মধ্যে এনসিপিকে এ রকম একটি শক্তিতে পরিণত করতে যাঁরা চেয়েছিলেন, তাঁরা পদত্যাগ করে মাঠের রাজনীতিতে নেমেছেন। কেউ যদি প্রত্যাশা করে থাকেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরনের পরিবর্তন সাধন করবেন, তাহলে সেটা ভুল হবে। কারণ, এটা অতিপ্রত্যাশা, কাজেই তা পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর যাঁরা একে বিপ্লবে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও ব্যর্থ হয়েছেন। যেদিন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি মেনে নিয়ে সাংবিধানিক পদ্ধতির অধীনেই অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হয়েছে, সেদিনই বোঝা গেছে এটি কোনো বিপ্লবী সরকার নয়।

সীমিত প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সীমিত প্রত্যাশাগুলো ছিল—আন্দোলন করতে গিয়ে যাঁরা নিহত হলেন, আন্দোলন দমনকালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যেসব সদস্য নিহত হলেন, তাঁদের সবার পূর্ণাঙ্গ এবং গ্রহণযোগ্য একটি তালিকা প্রণয়ন করা। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের কারণ এবং কে হত্যাকারী, তা নির্ণীত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা সেই তালিকা ও বিবরণ এখনো পাইনি এবং ভবিষ্যতে তালিকা পেলেও বিবরণ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা ছিল মানুষের ন্যূনতম একটি প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণ হওয়া উচিত ছিল। অন্যথায় ভবিষ্যতে সব ধরনের আন্দোলনে নিহত ও আহতদের নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আমি একে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের একটি বড় ব্যর্থতা বলেই মনে করি।

দ্বিতীয় প্রত্যাশা ছিল, অতীতে অর্থনৈতিক এবং শাসনক্ষমতা পরিচালনাকালে যাঁরা অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন, বিশেষত সরকার কর্তৃক গঠিত শ্বেতপত্রে যাঁদের ব্যাপারে ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন। যদিও শ্বেতপত্রে অপরাধীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এদের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। যাঁরা বিগত সরকারের আমলে ব্যাংক থেকে ঋণের নামে অর্থ লোপাট করেছেন বা অন্যান্য আর্থিক ও সামাজিক অপরাধ করেছেন, তাঁদের তালিকা কেন প্রকাশিত হলো না? অপরাধীদের মুখোশ উন্মোচন করা প্রয়োজন ছিল। একই সঙ্গে দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত অর্থ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি, সাড়ে ১৫ বছর সময়ে যাঁরা আর্থিক, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যাঁরা সরাসরি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল। হয়তো বলা হবে, অপরাধীদের অনেকেই এখন জেলে বন্দী আছেন। কিন্তু জেলে বন্দী থাকলেও তাঁদের বিচারকাজ চলছে মন্থর গতিতে। হয়তো ভবিষ্যতে একসময় তাঁরা খালাস পেয়ে যাবেন। আবারও নতুন করে অপরাধকর্ম শুরু করবেন। বিভিন্ন সেক্টরে যাঁরা বড় বড় অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবেন, তাঁদের জন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিগত সরকারের আমলে যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মারাত্মক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের সবাইকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে? অর্থাৎ, সব অভিযুক্তের বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করে নিরপরাধীদের খালাস এবং অপরাধীদের শাস্তির নিশ্চয়তা বিধান এখনো সম্ভব হয়নি। সম্ভবত পক্ষপাতহীন, চাপহীন স্বচ্ছ বিচারের ক্ষমতা বর্তমান সরকার এবং প্রশাসনের নেই।

আরেকটি প্রত্যাশা ছিল, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করা যাবে। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ থেকে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার সমতুল্য ২৮ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। পাচারকৃত এই অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা-ও আমরা জানতে পারছি না। আর্থিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অপরাধীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হলো তো নাই-ই, উপরন্তু কার অপরাধ কতটা, তা-ও জানা গেল না। ফলে বিচারের মাধ্যমে তাঁদের অন্তত কিছু শাস্তিদানের বিষয়টিও অনিশ্চিত রয়ে গেল।

হত্যার অভিযোগ এবং অর্থনৈতিক অপরাধের অভিযোগ এক জিনিস নয়। সেখানেও তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে। কে অসৎ ব্যবসায়ী, কে অসৎ আমলা, কে অসৎ রাজনীতিবিদ, কে দুর্নীতি করেছে, কে সহায়তা করেছে, কে লাভবান হয়েছে—এগুলো তদন্ত করে প্রতিষ্ঠা না করে হরেদরে অভিযোগ করে অসংখ্য দুর্বল মামলা করা এই সরকারের আরেকটি ব্যর্থতা। এ জন্য ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এলে তারা যে বিচার চাইবে বা করবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর করলেও তারা পক্ষপাতমূলক বিচার করতে পারে। এ ধরনের অসম্পূর্ণ ঝুলন্ত বিচার মানুষ অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেনি। ফলে তারা হতাশ হয়েছে।

তাই সাধারণ মানুষ চাইছে অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এমন রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করুক, যারা এই অসমাপ্ত কাজগুলো দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। না হলে জনগণকে আরেকটি অপেক্ষাকৃত সচেতন গণ-অভ্যুত্থান গড়ে তুলতে হবে।

অর্থনৈতিক সাফল্য বা ব্যর্থতাসমূহ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য দুটি চ্যালেঞ্জ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে এনে সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তি নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়টি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়ানো। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের স্থবিরতা কাটানো এবং প্রবৃদ্ধি যতটুকু পারা যায়, তা ধরে রাখাও ছিল বড় চ্যালেঞ্জ।

সর্বশেষ খবর হচ্ছে, মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। তবে প্রত্যাশিত মাত্রায় নয়। আর সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও খাদ্যপণ্য, বিশেষ করে চালের দাম এখনো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়েছে। মূল্যস্ফীতি যেভাবে কমেছে, তাতে ধনী লোকদের জন্য কিছুটা সুবিধা হলেও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য অসুবিধা বেড়েছে। কাজেই মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমার কারণে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো উপকার হয়নি। একই সঙ্গে যাঁরা কর্মরত আছেন, তাঁদের মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্যস্ফীতির সমন্বয় ঘটেনি। মূল্যস্ফীতি যেভাবে বেড়েছে, শ্রমিক-কর্মচারীর মজুরি/বেতন সেভাবে বাড়েনি। ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। যাঁরা স্বনিয়োজিত পেশায় নিযুক্ত ছিলেন, অর্থনীতিতে মন্দাবস্থার কারণে তাঁদের বিক্রি ও আয় কমেছে। অর্থাৎ, সামষ্টিক দারিদ্র্য বেড়েছে, বেকারত্বের হার বেড়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধিও অর্ধেকে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অনেকটা বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। অর্থ উপদেষ্টা বলেছিলেন, আমরা আইএমএফের নির্দেশনার ভিত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারভিত্তিক করব না। যদি মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা টাকার বিনিময় হার অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি শুরু হয়, তাহলে আমরা বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করব। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অনেকটা বাজারভিত্তিক করার পর প্রতি মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ১২২-১২৩ টাকায় স্থির হয়েছিল। মাঝে ১২৫ টাকায় ওঠার পর আবারও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার কমেছে। আগে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ১১০ টাকায় স্থির করে রেখেছিল। তার অর্থ হচ্ছে, মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমাদের আমদানি ব্যয় বেড়েছে, যা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিচ্ছে।

অন্যদিকে এখন বাজারে জোগান বৃদ্ধিজনিত কারণে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে মার্কিন ডলার কিনে তার দাম আবার ঠিক রাখার চেষ্টা করছে। আগে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বললেও এখন আইএমএফ কিন্তু কিছু বলছে না। তাই আমার প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ ব্যাংক মার্কিন ডলারের ভিত্তিমূল্য কীভাবে নির্ধারণ করবে? প্রতি মার্কিন ডলারের দাম কত টাকার নিচে নামলে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে মার্কিন ডলার কিনে নেবে এবং কত টাকার ওপরে উঠলে রিজার্ভ থেকে মার্কিন ডলার বাজারে ছাড়বে, তা কীভাবে ঠিক করা হবে? এগুলো এখনো স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্কারোপ করেছে। কোনো কোনো দেশ এই শুল্কহার আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হলেও বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো সাফল্য প্রদর্শন করতে পারেনি। যেমন—ভিয়েতনামের রপ্তানি পণ্যের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৬ শতাংশ বাড়তি শুল্কারোপ করলে দেশটি আলোচনার মাধ্যমে বাড়তি শুল্কহারের পরিমাণ ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে ভিয়েতনামকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৫ শতাংশসহ মোট ৩৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। আর বাংলাদেশের ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্কহারও কমিয়ে ২০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৫ শতাংশসহ মোট ৩৫ শতাংশ শুল্ক প্রদান করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভিয়েতনাম হচ্ছে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকসামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলাদেশ বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে রয়েছে। ভিয়েতনাম তৃতীয় স্থানে রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ভিয়েতনামের তৈরি পোশাক রপ্তানি গ্যাপ খুবই সামান্য।

রাজনীতিতে পক্ষপাতিত্ব

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যে রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই এনসিপির একশ্রেণির নেতা-কর্মী চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, মব কালচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। এতে সরকার ও এনসিপি বা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইমেজ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাদের ঐক্যও নষ্ট হয়ে গেছে। এই অবস্থা আরও কিছুদিন চলতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা উচিত। এ দেশে কিংস পার্টি স্ট্র্যাটেজি অতীতে গণতন্ত্র আনতে পারেনি। জিয়া ও এরশাদ আমলে তা প্রমাণিত হয়েছে।

তাই আশু করণীয় হবে নিজের নিরপেক্ষ অবস্থান ও ন্যূনতম সংস্কার নিশ্চিত করে স্বল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। জনগণের তখন সুযোগ থাকবে পুরোনো স্বৈরাচারকে ফেরত না এনে আরও গণতান্ত্রিক কোনো সরকারকে বেছে নেওয়ার। সেই পথ ও সুযোগ আপাতত ঠিকমতো করে দিতে পারলে সরকারকে ফুল মার্ক দিতে হয়তো জনগণের কোনো আপত্তি থাকবে না।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুলিখন: এম এ খালেক

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১৩ ঘণ্টা আগে

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।

১৩ ঘণ্টা আগে

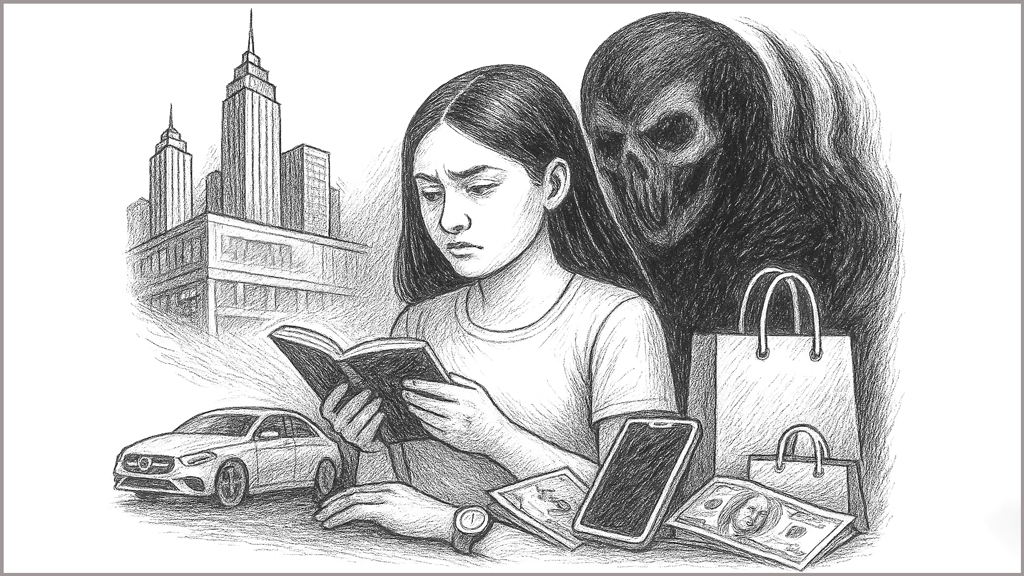

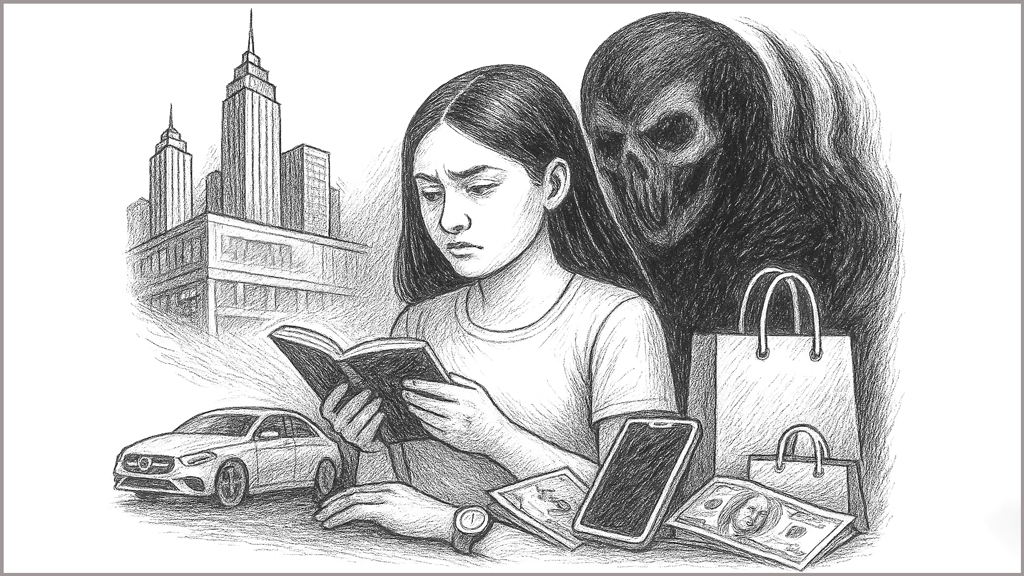

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক

১৩ ঘণ্টা আগে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।

১৩ ঘণ্টা আগেসিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

সেটা যেন শুধু মাটির বিভাজন নয়, মানুষেরও বিভাজন হলো প্রথম। এই বিভাজন একদা অখণ্ড বঙ্গদেশের একাংশকে যুক্ত করে দিল ভারতের সঙ্গে। সেখানকার বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় দাঁড়াল ভারতীয় বলে; আরেক অংশকে শামিল করে দিল পাকিস্তানের সঙ্গে, সেখানকার বাঙালির পরিচয় দাঁড়াল পাকিস্তানি বলে। এপারের মানুষ ওপারে গেছে, ওপারের মানুষ এসেছে এপারে, মানুষের রক্তে রঙিন হয়েছে বিভক্ত মাটি ও নদী। দুই রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। দেশ দুটি মিত্র হলো না পরস্পরের এবং সেই বৈরিতা ছড়িয়ে পড়ল দুই পাশের বাঙালির মনেও। ভারতের অংশ হয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যতটা না অসন্তুষ্ট হয়েছে, পাকিস্তানে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি অসন্তুষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে সে আরও এক বিভাজন ঘটিয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগ-আত্মত্যাগে, রক্তের বিনিময়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক কাঠামো আসলে সাতচল্লিশেই তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ইদানীং বেশি করে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদী এবং আধা মৌলবাদীরা তথাকথিত লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বলতে পছন্দ করে। কথাটা মিথ্যা, আদতেই।

কেননা, লাহোর প্রস্তাব ছিল অস্পষ্ট, হয়তো তাকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছিল। তাতে পাকিস্তানের কিংবা ভারত বিভাজনের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি এবং দুই অঞ্চলে দুটি ‘স্বাধীন’ রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে দিল্লি সম্মেলনে প্রস্তাবটি সংশোধন করে একটা রাষ্ট্রের পক্ষেই বক্তব্য দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরে একটা পাকিস্তান ভেঙে দুটি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে রক্তের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সেটা করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

আমরা বলি এবং মিথ্যা বলি না যে বঙ্গবিভাগের পেছনে ইংরেজদের কারসাজি ছিল। যেমন সেটা ১৯০৫ সালে, তেমনি ১৯৪৭ সালেও বোঝা গেছে। সে সময়ের ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি তাঁর নোটে লিখেছিলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ বঙ্গ একটা শক্তি, বিভক্ত বঙ্গ নানা দিকে টানবে এবং সেটাই হবে ওই পরিকল্পনার (বঙ্গবিভাগের) একটা বড় গুণ।’ এ ছিল ইংরেজের অভিপ্রায়, কিন্তু বঙ্গদেশের নিজের মধ্যেও নিশ্চয় সেই উপাদানগুলো বিদ্যমান ছিল, যাদের অস্তিত্ব ওই আশাবাদকে সমর্থন করেছে। নানা দিকে টানাপোড়েন ছিল। আর তার কারণ অন্য কিছু নয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত সর্বত্রই একটা অগোছালো ব্যাপার। তার একেক অংশে একেক প্রবণতা, তার একদিকের সঙ্গে অপর দিকের বিরোধ; পরাধীন বাংলায় পরাধীনতার কারণেই পরস্পর বিরোধিতাটা ছিল বরং বেশি। এই মধ্যবিত্ত মোটেই স্বাধীন ছিল না। তার ভিত প্রোথিত ছিল চাকরিতে, পেশায় এবং কিছুটা ভূমিরাজস্বে। শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। দুর্বল মেরুদণ্ডের এই শ্রেণির একাংশ তাই আত্মসমর্পণ করেছিল। আত্মসমর্পণকারীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ সাহেবমুখী; অপর ভাগ ইয়ং বেঙ্গল। অর্থাৎ একই সঙ্গে সাহেবমুখী ও সামন্তবাদবিরোধী। আর যে অংশটি ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী, সেটা ছিল অধীনতার বিষয়ে সচেতন এবং তাদেরকে জাতীয়তাবাদীও বলতে হবে। কিন্তু এরা মূলত সংস্কারপন্থী এবং চূড়ান্ত বিচারে, নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের জন্য আপসপন্থী ছিল। এর সূত্রপাতে আছেন রামমোহন এবং মাঝখানে বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে করতে হয়, কেননা তিনি ছিলেন মধ্যবিত্তের এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী মুখপাত্র। বঙ্কিম ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক এবং পরাধীনতার গ্লানিতে অত্যধিক পীড়িত। কিন্তু শ্রেণিগত কারণেই তিনিও আটকা পড়ে গেলেন একটা গণ্ডিতে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি’। তাঁর এই বক্তব্য ছিল বড় স্পষ্ট। এই অনুমোদন ছিল না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হৃদয়হীনতার কথা জেনেও তার পুরোপুরি উচ্ছেদ চাননি। ইংরেজ অসন্তুষ্ট হবে ভেবে, স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখতে পারেননি। ইংরেজের বদলে তিনি যবনকে দাঁড় করালেন এবং সেই মৃত অশ্বকে যখন প্রহার শুরু করলেন, তখন সেই প্রহারের ভেতরে ইংরেজের প্রতি অক্ষম অসন্তোষ ছিল ঠিকই, কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। বিকাশে আগ্রহী মুসলমান বাঙালি মনে করল এ আর এমন কিছু নয়, তার প্রতি ঘৃণা বটে।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা কৃষকদের মধ্যে ছিল না, তা ছিল মধ্যবিত্তেরই ব্যাধি। তবে পরাধীন বঙ্গে জাতীয়তাবাদীরা আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু জাতীয় ছিলেন না, তাঁরা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কাছে জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক অংশের জন্য হিন্দু জাতি, আরেক অংশের জন্য মুসলিম জাতি। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে সেটা ছিল জনগণের সঙ্গে নয়। তা ছিল দুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে—যাদের একটা উঠেছে, আরেকটা উঠতে চাইছে।

একটা দ্বন্দ্ব ছিল ইংরেজের সঙ্গে বাঙালির; আরেকটা দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছিল বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের। প্রথম দ্বন্দ্বটা তার তীব্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের কারণে। আর হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ছিল বলেই দেশভাগ হলো। না হলে বাইরে থেকে চতুর ইংরেজ যতই কলকাঠি নাডুক না কেন, ঘটনাটি ঘটত না। ১৯০৫-এ কাজ হয়নি, তখন অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত এটা চায়নি। তারা অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কা করেছে। সে আশঙ্কা মোটেই অন্যায় ছিল না। কিন্তু অন্তরে ছিল আরও এক গভীর শঙ্কা, সে হচ্ছে খণ্ডিত বঙ্গে পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জমির মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শঙ্কা। ১৯৪৭ সালে সেই শ্রেণিই আবার বঙ্গভঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে পড়ল, মূলত সেই অর্থনৈতিক শঙ্কাতেই। এবারের ভয়টা ছিল অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের। অপর দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে অংশ উঠতে চাচ্ছিল, তারা ১৯০৫ সালেও বঙ্গভঙ্গ চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে সাতচল্লিশেও। সেটা ছিল নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে।

ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর হিন্দির চাপ কম পোহায়নি। ওই চাপ, বলা বাহুল্য, ক্রমাগত বেড়েছে। কংগ্রেসের শাসন পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুঃশাসনই ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির শাসনামল তো দুঃশাসনের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে হিন্দু রাষ্ট্রের পথে এগোতে চাচ্ছে।

লক্ষ করার বিষয়, অবিভক্ত বঙ্গে নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তের হাতেই। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত বাংলার রাজনীতিকে ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে পারেনি। একদিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন গান্ধী, আরেক দিক দিয়ে জিন্নাহ। বাংলার রাজনীতি অংশ হয়ে গেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির এবং তার চাবিকাঠি বাংলার এ কে ফজলুল হক কিংবা সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে থাকেনি, থেকেছে অবাঙালিদের হাতেই। এর কারণও শ্রেণিগত। বাঙালি মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল, অবাঙালি মধ্যবিত্তের তুলনায়। শ্রেণি অবস্থান এসব ঘটনার সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

সেটা যেন শুধু মাটির বিভাজন নয়, মানুষেরও বিভাজন হলো প্রথম। এই বিভাজন একদা অখণ্ড বঙ্গদেশের একাংশকে যুক্ত করে দিল ভারতের সঙ্গে। সেখানকার বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় দাঁড়াল ভারতীয় বলে; আরেক অংশকে শামিল করে দিল পাকিস্তানের সঙ্গে, সেখানকার বাঙালির পরিচয় দাঁড়াল পাকিস্তানি বলে। এপারের মানুষ ওপারে গেছে, ওপারের মানুষ এসেছে এপারে, মানুষের রক্তে রঙিন হয়েছে বিভক্ত মাটি ও নদী। দুই রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। দেশ দুটি মিত্র হলো না পরস্পরের এবং সেই বৈরিতা ছড়িয়ে পড়ল দুই পাশের বাঙালির মনেও। ভারতের অংশ হয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যতটা না অসন্তুষ্ট হয়েছে, পাকিস্তানে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি অসন্তুষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে সে আরও এক বিভাজন ঘটিয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগ-আত্মত্যাগে, রক্তের বিনিময়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক কাঠামো আসলে সাতচল্লিশেই তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ইদানীং বেশি করে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদী এবং আধা মৌলবাদীরা তথাকথিত লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বলতে পছন্দ করে। কথাটা মিথ্যা, আদতেই।

কেননা, লাহোর প্রস্তাব ছিল অস্পষ্ট, হয়তো তাকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছিল। তাতে পাকিস্তানের কিংবা ভারত বিভাজনের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি এবং দুই অঞ্চলে দুটি ‘স্বাধীন’ রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে দিল্লি সম্মেলনে প্রস্তাবটি সংশোধন করে একটা রাষ্ট্রের পক্ষেই বক্তব্য দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরে একটা পাকিস্তান ভেঙে দুটি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে রক্তের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সেটা করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

আমরা বলি এবং মিথ্যা বলি না যে বঙ্গবিভাগের পেছনে ইংরেজদের কারসাজি ছিল। যেমন সেটা ১৯০৫ সালে, তেমনি ১৯৪৭ সালেও বোঝা গেছে। সে সময়ের ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি তাঁর নোটে লিখেছিলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ বঙ্গ একটা শক্তি, বিভক্ত বঙ্গ নানা দিকে টানবে এবং সেটাই হবে ওই পরিকল্পনার (বঙ্গবিভাগের) একটা বড় গুণ।’ এ ছিল ইংরেজের অভিপ্রায়, কিন্তু বঙ্গদেশের নিজের মধ্যেও নিশ্চয় সেই উপাদানগুলো বিদ্যমান ছিল, যাদের অস্তিত্ব ওই আশাবাদকে সমর্থন করেছে। নানা দিকে টানাপোড়েন ছিল। আর তার কারণ অন্য কিছু নয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত সর্বত্রই একটা অগোছালো ব্যাপার। তার একেক অংশে একেক প্রবণতা, তার একদিকের সঙ্গে অপর দিকের বিরোধ; পরাধীন বাংলায় পরাধীনতার কারণেই পরস্পর বিরোধিতাটা ছিল বরং বেশি। এই মধ্যবিত্ত মোটেই স্বাধীন ছিল না। তার ভিত প্রোথিত ছিল চাকরিতে, পেশায় এবং কিছুটা ভূমিরাজস্বে। শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। দুর্বল মেরুদণ্ডের এই শ্রেণির একাংশ তাই আত্মসমর্পণ করেছিল। আত্মসমর্পণকারীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ সাহেবমুখী; অপর ভাগ ইয়ং বেঙ্গল। অর্থাৎ একই সঙ্গে সাহেবমুখী ও সামন্তবাদবিরোধী। আর যে অংশটি ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী, সেটা ছিল অধীনতার বিষয়ে সচেতন এবং তাদেরকে জাতীয়তাবাদীও বলতে হবে। কিন্তু এরা মূলত সংস্কারপন্থী এবং চূড়ান্ত বিচারে, নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের জন্য আপসপন্থী ছিল। এর সূত্রপাতে আছেন রামমোহন এবং মাঝখানে বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে করতে হয়, কেননা তিনি ছিলেন মধ্যবিত্তের এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী মুখপাত্র। বঙ্কিম ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক এবং পরাধীনতার গ্লানিতে অত্যধিক পীড়িত। কিন্তু শ্রেণিগত কারণেই তিনিও আটকা পড়ে গেলেন একটা গণ্ডিতে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি’। তাঁর এই বক্তব্য ছিল বড় স্পষ্ট। এই অনুমোদন ছিল না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হৃদয়হীনতার কথা জেনেও তার পুরোপুরি উচ্ছেদ চাননি। ইংরেজ অসন্তুষ্ট হবে ভেবে, স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখতে পারেননি। ইংরেজের বদলে তিনি যবনকে দাঁড় করালেন এবং সেই মৃত অশ্বকে যখন প্রহার শুরু করলেন, তখন সেই প্রহারের ভেতরে ইংরেজের প্রতি অক্ষম অসন্তোষ ছিল ঠিকই, কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। বিকাশে আগ্রহী মুসলমান বাঙালি মনে করল এ আর এমন কিছু নয়, তার প্রতি ঘৃণা বটে।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা কৃষকদের মধ্যে ছিল না, তা ছিল মধ্যবিত্তেরই ব্যাধি। তবে পরাধীন বঙ্গে জাতীয়তাবাদীরা আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু জাতীয় ছিলেন না, তাঁরা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কাছে জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক অংশের জন্য হিন্দু জাতি, আরেক অংশের জন্য মুসলিম জাতি। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে সেটা ছিল জনগণের সঙ্গে নয়। তা ছিল দুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে—যাদের একটা উঠেছে, আরেকটা উঠতে চাইছে।

একটা দ্বন্দ্ব ছিল ইংরেজের সঙ্গে বাঙালির; আরেকটা দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছিল বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের। প্রথম দ্বন্দ্বটা তার তীব্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের কারণে। আর হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ছিল বলেই দেশভাগ হলো। না হলে বাইরে থেকে চতুর ইংরেজ যতই কলকাঠি নাডুক না কেন, ঘটনাটি ঘটত না। ১৯০৫-এ কাজ হয়নি, তখন অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত এটা চায়নি। তারা অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কা করেছে। সে আশঙ্কা মোটেই অন্যায় ছিল না। কিন্তু অন্তরে ছিল আরও এক গভীর শঙ্কা, সে হচ্ছে খণ্ডিত বঙ্গে পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জমির মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শঙ্কা। ১৯৪৭ সালে সেই শ্রেণিই আবার বঙ্গভঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে পড়ল, মূলত সেই অর্থনৈতিক শঙ্কাতেই। এবারের ভয়টা ছিল অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের। অপর দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে অংশ উঠতে চাচ্ছিল, তারা ১৯০৫ সালেও বঙ্গভঙ্গ চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে সাতচল্লিশেও। সেটা ছিল নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে।

ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর হিন্দির চাপ কম পোহায়নি। ওই চাপ, বলা বাহুল্য, ক্রমাগত বেড়েছে। কংগ্রেসের শাসন পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুঃশাসনই ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির শাসনামল তো দুঃশাসনের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে হিন্দু রাষ্ট্রের পথে এগোতে চাচ্ছে।

লক্ষ করার বিষয়, অবিভক্ত বঙ্গে নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তের হাতেই। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত বাংলার রাজনীতিকে ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে পারেনি। একদিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন গান্ধী, আরেক দিক দিয়ে জিন্নাহ। বাংলার রাজনীতি অংশ হয়ে গেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির এবং তার চাবিকাঠি বাংলার এ কে ফজলুল হক কিংবা সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে থাকেনি, থেকেছে অবাঙালিদের হাতেই। এর কারণও শ্রেণিগত। বাঙালি মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল, অবাঙালি মধ্যবিত্তের তুলনায়। শ্রেণি অবস্থান এসব ঘটনার সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে। গত বছর জুলাই-আগস্টে দেশে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। তখন সাধারণ মানুষের মনে একধরনের ইতিবাচক প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল।

০৪ আগস্ট ২০২৫

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।

১৩ ঘণ্টা আগে

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক

১৩ ঘণ্টা আগে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।

১৩ ঘণ্টা আগেমাসুদ-উর রহমান

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প। নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গঠিত হওয়া অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল—এই সরকার শুধু উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে না, বরং দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থেকে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে।

কিন্তু এক বছরের বেশি সময় পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অগ্রসর হওয়া গেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ধীরগতিতে, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। যেমন ধরা যাক, আমাদের সবচেয়ে গর্বের অর্জন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা উপভোগের স্বাদ। কিন্তু জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ নিয়ে বিগত সরকারের সময়ে নানা অপকর্ম করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার নামের পাশে মিথ্যা সনদ জুড়ে দেওয়া শুধু প্রতারণা নয়, এটি একধরনের অপরাধ—ইতিহাস ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ বাতিল ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে’।

এটি এমন এক ঘোষণা ছিল, যা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি বলা যায়। কিন্তু সময় গড়িয়েছে, বছর পেরিয়েছে, অথচ বাস্তব অগ্রগতি দেখা যায়নি। আজও বহু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিচ্ছেন, বিপরীতে অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিই পাননি। একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি যদি মিথ্যার ওপর দাঁড়ায়, তাহলে সেই ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করতে পারলে রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিটি যেমন মজবুত হতো, তেমনি রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হতো না।

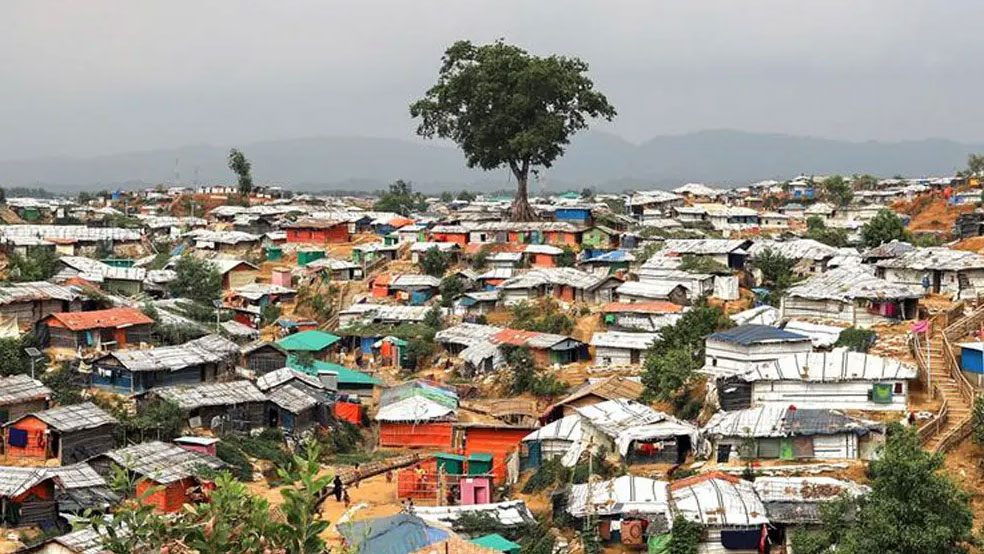

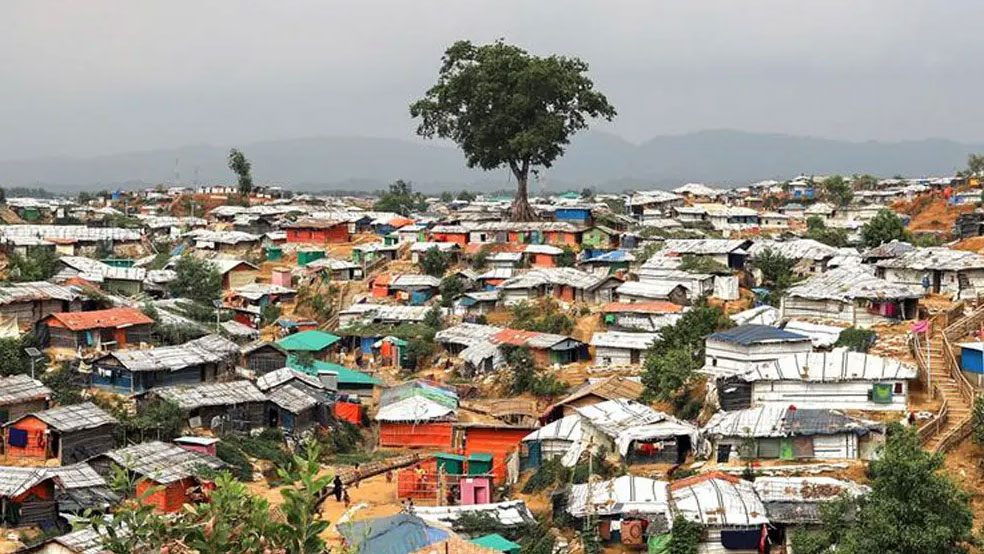

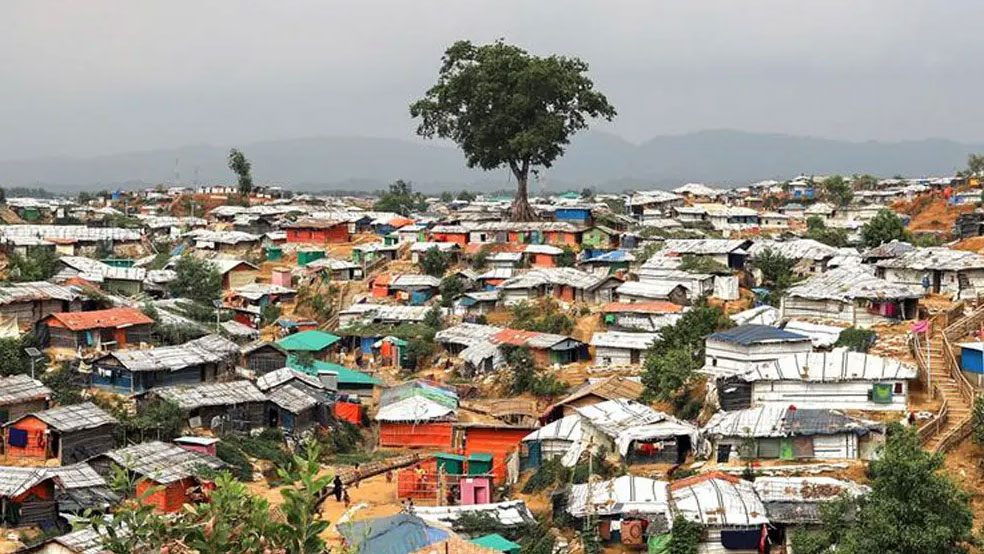

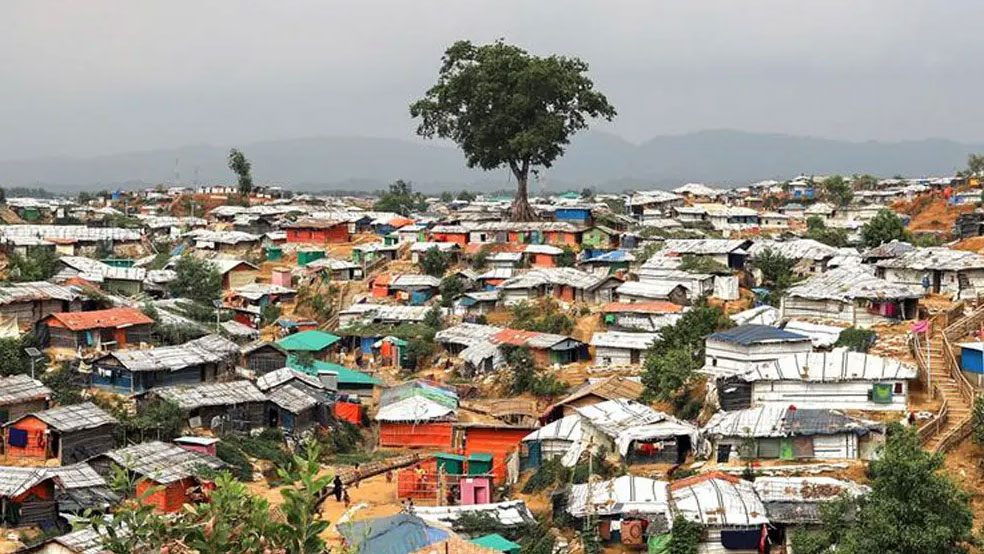

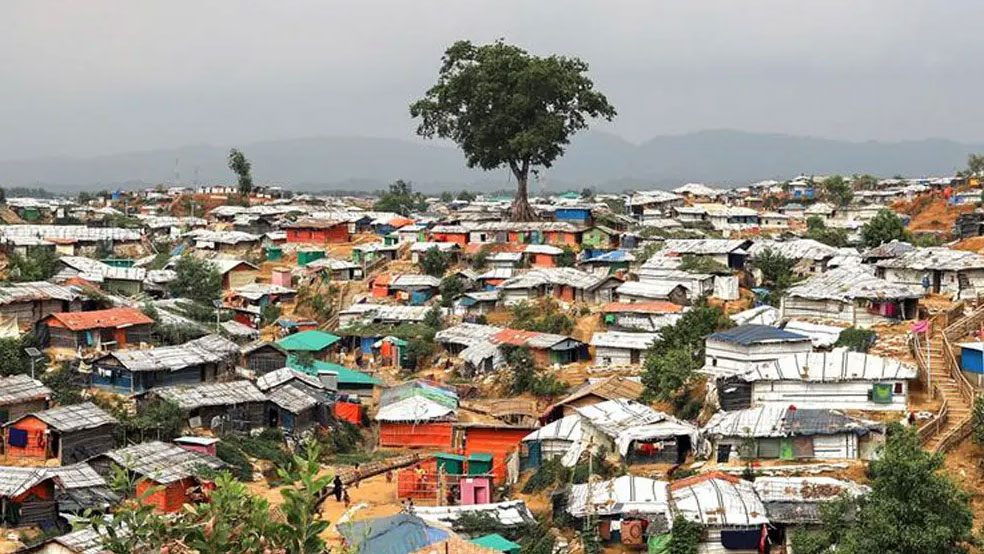

২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল দেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকগুলোর খবর ছিল—‘প্রাথমিকভাবে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের কথা নিশ্চিত করেছে মিয়ানমার।’ সেই সময় অনেকে মনে করেছিলেন, অবশেষে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে। কিন্তু বছরের শেষে দেখা গেল, একজন রোহিঙ্গাকেও ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি; বরং আরও অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে।

কক্সবাজার ও টেকনাফের আশ্রয়শিবিরগুলোতে এখন ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছে, যাদের কারণে স্থানীয় অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও নিরাপত্তা—সবই চাপে রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে মিয়ানমারের প্রতি চাপ অব্যাহত থাকলেও বাংলাদেশের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় এই জটিল সমস্যার সমাধান করা কঠিন। তবু জনগণের প্রত্যাশা ছিল—সরকার অন্তত প্রত্যাবাসনের দৃশ্যমান সূচনা করবে। কিন্তু তা হয়নি।

প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি, নদী দূষিত হচ্ছে, বনভূমি হারিয়ে যাচ্ছে, গ্রাম ও শহর প্লাস্টিকে ভরে যাচ্ছে। পরিবেশের এই সংকট রোধে ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়, ‘কাঁচাবাজারেও আজ থেকে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ’। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছিল, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবায়নে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। এখন বহাল তবিয়তে প্রতিটি বাজারে, এমনকি পাড়ার ছোট দোকানেও পলিথিন ব্যাগ আগের মতোই ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে। অথচ কর্মসংস্থানের অভাব আজ তরুণদের সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে একটি দৈনিকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ‘২৬ লাখ শিক্ষিত বেকারের দেশে ২৬ লাখ ভারতীয় কী করে চাকরি করে’। প্রতিবেদকের ভাষ্যমতে, ‘একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আরেকটি রাষ্ট্র কি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের “দুরভিসন্ধির” পরিকল্পনাগুলোর একটি এটি। এমন কোনো সেক্টর নেই, যেখানে ভারতীয়দের সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি। অথচ দেশে শিক্ষিত বেকার ২৬ লাখ ৪০ হাজার!’ এমন প্রতিবেদন কেবল পরিসংখ্যান নয়, এটি এক তীব্র প্রশ্ন—দেশে যদি এত বেকার তরুণ থাকে, তবে বিদেশিরা কেন চাকরি পাবে? এমন বাস্তবতায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, দেশে এমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যাতে বিদেশি কর্মীদের আর সুযোগ না থাকে। এক বছর পার হয়ে গেলেও ২৬ লাখ ভারতীয়কে চাকরিচ্যুত করার কোনো খবর এখনো গণমাধ্যমে দেখা যায়নি।

এরপর একটি স্বাধীন দেশের জন্য সার্বভৌমত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই গণমাধ্যমে বলা হয়েছিল, ‘হাসিনা সরকারের আমলে করা সকল গোপন চুক্তি বাতিল করা হবে।’ কিন্তু এ বছরের ২১ অক্টোবর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ঘোষণা দেন, ‘ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিলের দাবি সত্য নয়’। এরপর ২৬ অক্টোবরের আরেকটি সংবাদ থেকে জানা গেল, ‘দ্বিগুণ মূল্যে কমলাপুর মেট্রোরেলের কাজ পেয়েছে ভারতীয় কোম্পানি’। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সব সময় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই সম্পর্ক যেন কখনোই সমমর্যাদার বাইরে না যায়। দেশের স্বার্থ ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতা রক্ষা করার জন্য বিষয়গুলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহি অপরিহার্য।

তারপর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিদেশে, বিশেষত ভারতে যায়। এই পরিস্থিতি বদলানোর আশায় সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, চীন বাংলাদেশে চারটি বৃহৎ বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করবে। চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল একটি দৈনিকের শিরোনাম ছিল, ‘বড় হাসপাতাল করতে চায় চীন’। এই হাসপাতালগুলোর একটি নামও ঠিক করা হয়েছিল ‘চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ জেনারেল হাসপাতাল’। প্রতিশ্রুতি ছিল, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গে হাসপাতাল নির্মিত হবে, যাতে জনগণ উন্নত চিকিৎসা পায় এবং আর বিদেশে যেতে না হয়। কিন্তু আজও সেই হাসপাতালের জমি নির্ধারণের কাজই শুরু হয়নি, হাসপাতাল তো দূরের কথা!

এই তালিকা এখানেই শেষ নয়। এমন আরও অনেক প্রতিশ্রুতি আছে, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের চেহারা বদলে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক কিছুই পরিকল্পনার স্তর পেরোতে পারছে না। অথচ এসব কাজের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, দৃঢ়তা

আর দায়িত্ববোধ।

তবু হতাশ হইনি। কারণ, পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এক দিনে ঘটে না, সময় লাগে। হয়তো সরকার এখনো প্রস্তুতি নিচ্ছে, হয়তো নীতিগত বাধা কাটানোর চেষ্টা করছে। তাই বিশ্বাস রাখতে চাই, একদিন এই ‘হতে পারত’গুলো সত্যি হবে, বাস্তবে রূপ নেবে সেই সব প্রতিশ্রুতি।

আমরা যারা এই দেশের নাগরিক, আমাদেরও দায়িত্ব শুধু সমালোচনা নয়, সচেতন থাকা, দাবি জানানো এবং প্রয়োজনে ইতিবাচক চাপ সৃষ্টি করা। কারণ, সরকার, রাষ্ট্র, জাতি—সবই আমাদের সম্মিলিত সত্তা।

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প। নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গঠিত হওয়া অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল—এই সরকার শুধু উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে না, বরং দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থেকে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে।

কিন্তু এক বছরের বেশি সময় পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অগ্রসর হওয়া গেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ধীরগতিতে, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। যেমন ধরা যাক, আমাদের সবচেয়ে গর্বের অর্জন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা উপভোগের স্বাদ। কিন্তু জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ নিয়ে বিগত সরকারের সময়ে নানা অপকর্ম করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার নামের পাশে মিথ্যা সনদ জুড়ে দেওয়া শুধু প্রতারণা নয়, এটি একধরনের অপরাধ—ইতিহাস ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ বাতিল ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে’।

এটি এমন এক ঘোষণা ছিল, যা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি বলা যায়। কিন্তু সময় গড়িয়েছে, বছর পেরিয়েছে, অথচ বাস্তব অগ্রগতি দেখা যায়নি। আজও বহু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিচ্ছেন, বিপরীতে অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিই পাননি। একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি যদি মিথ্যার ওপর দাঁড়ায়, তাহলে সেই ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করতে পারলে রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিটি যেমন মজবুত হতো, তেমনি রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হতো না।

২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল দেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকগুলোর খবর ছিল—‘প্রাথমিকভাবে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের কথা নিশ্চিত করেছে মিয়ানমার।’ সেই সময় অনেকে মনে করেছিলেন, অবশেষে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে। কিন্তু বছরের শেষে দেখা গেল, একজন রোহিঙ্গাকেও ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি; বরং আরও অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে।

কক্সবাজার ও টেকনাফের আশ্রয়শিবিরগুলোতে এখন ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছে, যাদের কারণে স্থানীয় অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও নিরাপত্তা—সবই চাপে রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে মিয়ানমারের প্রতি চাপ অব্যাহত থাকলেও বাংলাদেশের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় এই জটিল সমস্যার সমাধান করা কঠিন। তবু জনগণের প্রত্যাশা ছিল—সরকার অন্তত প্রত্যাবাসনের দৃশ্যমান সূচনা করবে। কিন্তু তা হয়নি।

প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি, নদী দূষিত হচ্ছে, বনভূমি হারিয়ে যাচ্ছে, গ্রাম ও শহর প্লাস্টিকে ভরে যাচ্ছে। পরিবেশের এই সংকট রোধে ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়, ‘কাঁচাবাজারেও আজ থেকে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ’। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছিল, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবায়নে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। এখন বহাল তবিয়তে প্রতিটি বাজারে, এমনকি পাড়ার ছোট দোকানেও পলিথিন ব্যাগ আগের মতোই ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে। অথচ কর্মসংস্থানের অভাব আজ তরুণদের সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে একটি দৈনিকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ‘২৬ লাখ শিক্ষিত বেকারের দেশে ২৬ লাখ ভারতীয় কী করে চাকরি করে’। প্রতিবেদকের ভাষ্যমতে, ‘একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আরেকটি রাষ্ট্র কি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের “দুরভিসন্ধির” পরিকল্পনাগুলোর একটি এটি। এমন কোনো সেক্টর নেই, যেখানে ভারতীয়দের সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি। অথচ দেশে শিক্ষিত বেকার ২৬ লাখ ৪০ হাজার!’ এমন প্রতিবেদন কেবল পরিসংখ্যান নয়, এটি এক তীব্র প্রশ্ন—দেশে যদি এত বেকার তরুণ থাকে, তবে বিদেশিরা কেন চাকরি পাবে? এমন বাস্তবতায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, দেশে এমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যাতে বিদেশি কর্মীদের আর সুযোগ না থাকে। এক বছর পার হয়ে গেলেও ২৬ লাখ ভারতীয়কে চাকরিচ্যুত করার কোনো খবর এখনো গণমাধ্যমে দেখা যায়নি।

এরপর একটি স্বাধীন দেশের জন্য সার্বভৌমত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই গণমাধ্যমে বলা হয়েছিল, ‘হাসিনা সরকারের আমলে করা সকল গোপন চুক্তি বাতিল করা হবে।’ কিন্তু এ বছরের ২১ অক্টোবর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ঘোষণা দেন, ‘ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিলের দাবি সত্য নয়’। এরপর ২৬ অক্টোবরের আরেকটি সংবাদ থেকে জানা গেল, ‘দ্বিগুণ মূল্যে কমলাপুর মেট্রোরেলের কাজ পেয়েছে ভারতীয় কোম্পানি’। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সব সময় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই সম্পর্ক যেন কখনোই সমমর্যাদার বাইরে না যায়। দেশের স্বার্থ ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতা রক্ষা করার জন্য বিষয়গুলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহি অপরিহার্য।

তারপর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিদেশে, বিশেষত ভারতে যায়। এই পরিস্থিতি বদলানোর আশায় সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, চীন বাংলাদেশে চারটি বৃহৎ বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করবে। চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল একটি দৈনিকের শিরোনাম ছিল, ‘বড় হাসপাতাল করতে চায় চীন’। এই হাসপাতালগুলোর একটি নামও ঠিক করা হয়েছিল ‘চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ জেনারেল হাসপাতাল’। প্রতিশ্রুতি ছিল, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গে হাসপাতাল নির্মিত হবে, যাতে জনগণ উন্নত চিকিৎসা পায় এবং আর বিদেশে যেতে না হয়। কিন্তু আজও সেই হাসপাতালের জমি নির্ধারণের কাজই শুরু হয়নি, হাসপাতাল তো দূরের কথা!

এই তালিকা এখানেই শেষ নয়। এমন আরও অনেক প্রতিশ্রুতি আছে, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের চেহারা বদলে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক কিছুই পরিকল্পনার স্তর পেরোতে পারছে না। অথচ এসব কাজের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, দৃঢ়তা

আর দায়িত্ববোধ।

তবু হতাশ হইনি। কারণ, পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এক দিনে ঘটে না, সময় লাগে। হয়তো সরকার এখনো প্রস্তুতি নিচ্ছে, হয়তো নীতিগত বাধা কাটানোর চেষ্টা করছে। তাই বিশ্বাস রাখতে চাই, একদিন এই ‘হতে পারত’গুলো সত্যি হবে, বাস্তবে রূপ নেবে সেই সব প্রতিশ্রুতি।

আমরা যারা এই দেশের নাগরিক, আমাদেরও দায়িত্ব শুধু সমালোচনা নয়, সচেতন থাকা, দাবি জানানো এবং প্রয়োজনে ইতিবাচক চাপ সৃষ্টি করা। কারণ, সরকার, রাষ্ট্র, জাতি—সবই আমাদের সম্মিলিত সত্তা।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে। গত বছর জুলাই-আগস্টে দেশে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। তখন সাধারণ মানুষের মনে একধরনের ইতিবাচক প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল।

০৪ আগস্ট ২০২৫

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১৩ ঘণ্টা আগে

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক

১৩ ঘণ্টা আগে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।

১৩ ঘণ্টা আগেহেনা শিকদার

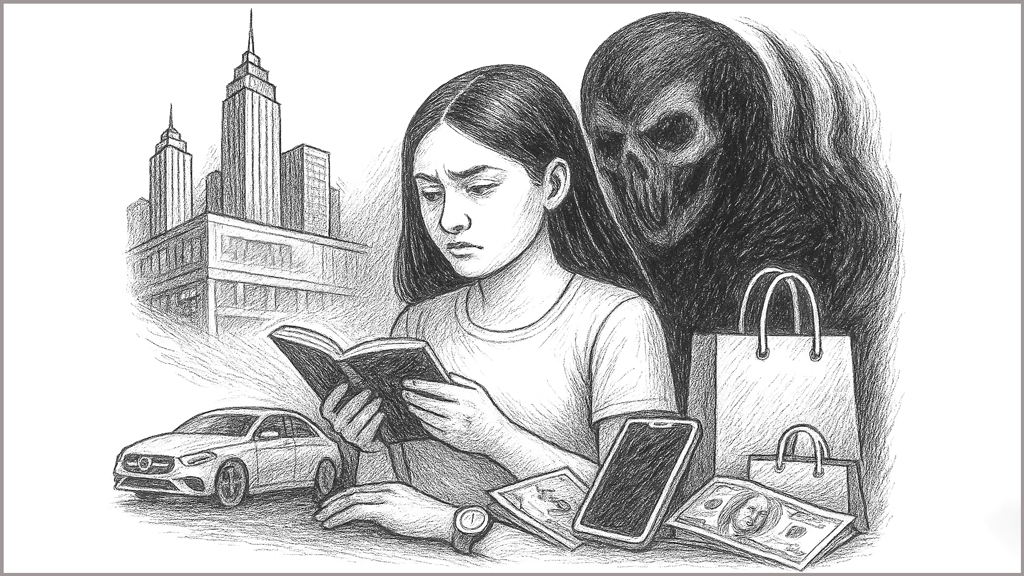

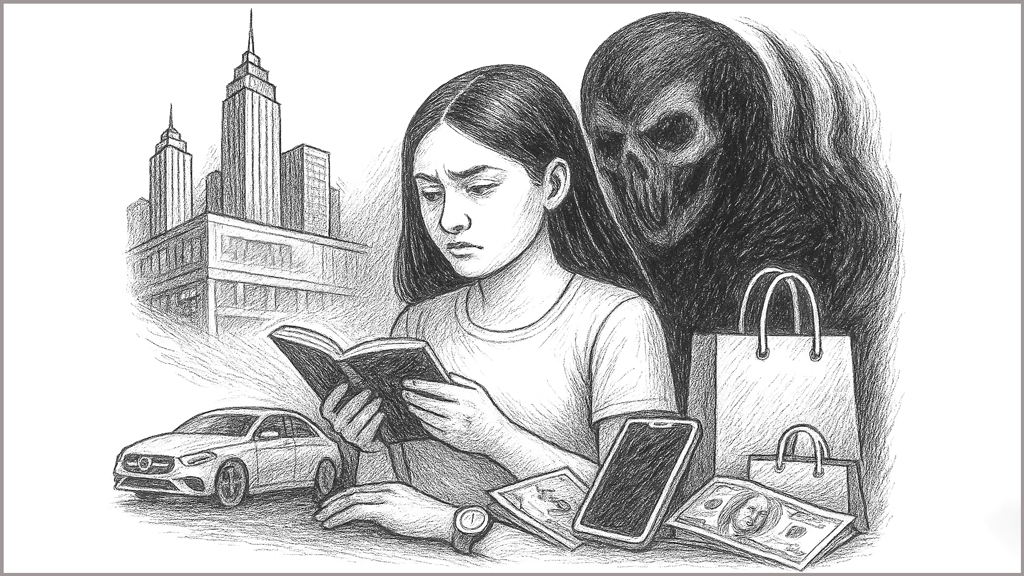

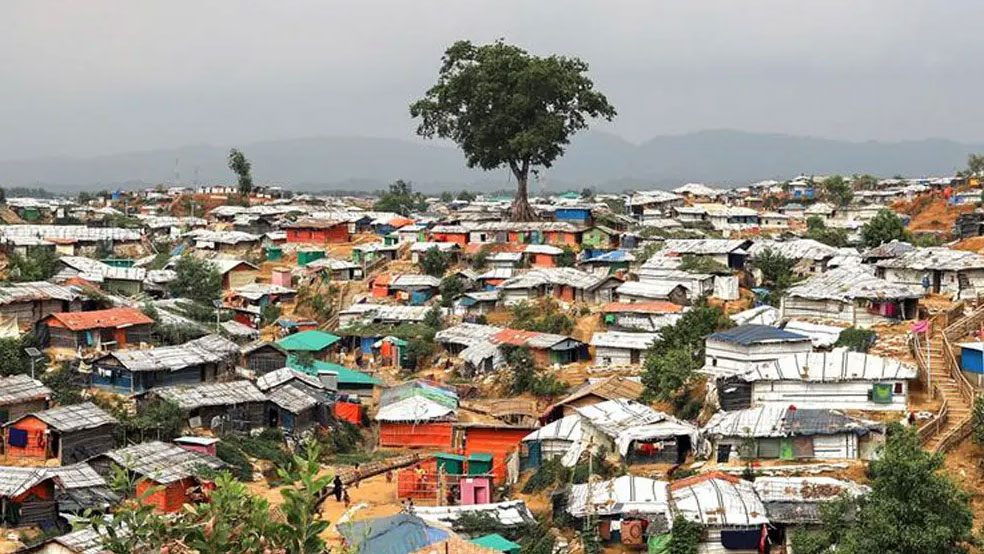

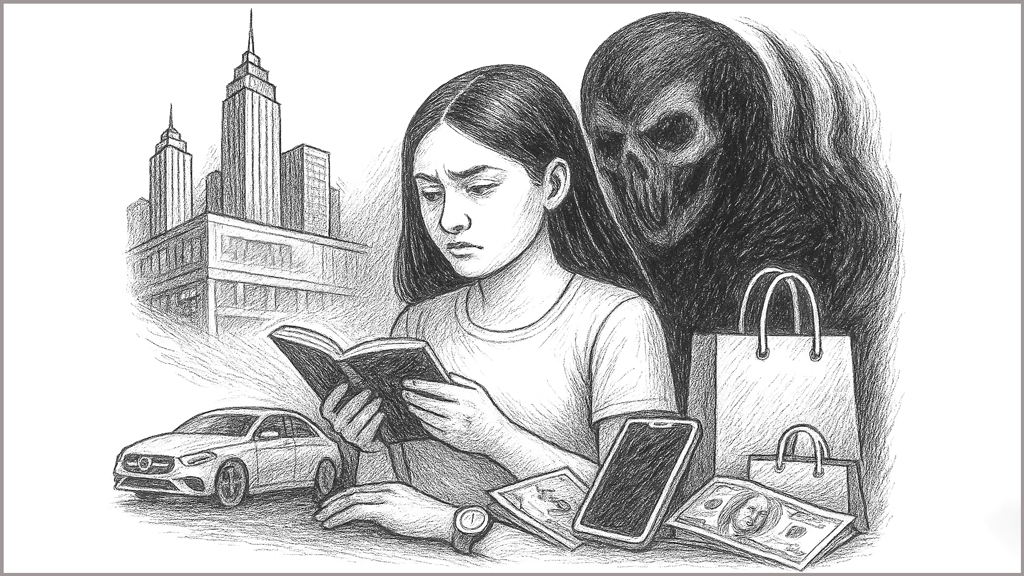

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক ধারণা নয়, একটি সর্বগ্রাসী জীবনদর্শনে পরিণত হয়েছে, যার করাল গ্রাসে আমাদের শত শত বছরের সঞ্চিত মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

‘ভোগবাদ’ আমাদের শেখায়, তোমার পরিচয় তোমার অধিকারে, তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার পরিধেয় ব্র্যান্ডে, আর তোমার জীবনের সার্থকতা তোমার ব্যাংক ব্যালেন্সে। এই দর্শন অনুযায়ী, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশি ভোগ করা, আরও বেশি সঞ্চয় করা নয় এবং আরও বেশি ক্রয় করা। আমাদের এই অন্তহীন ‘আরও চাই’ সংস্কৃতি এমন এক মরীচিকার পেছনে ধাবিত করছে, যেখানে তৃষ্ণা মেটে না, কেবল বাড়ে। আর এই উন্মত্ত দৌড়ে আমরা যা কিছু পেছনে ফেলে আসছি, তা হলো আমাদের মনুষ্যত্বের অলংকার—আমাদের মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের এই মৃত্যুর প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হলো মানবিক সম্পর্কের অবমূল্যায়ন। যে সমাজে একজন মানুষের মূল্যায়ন তার চরিত্র, প্রজ্ঞা বা সহানুভূতির পরিবর্তে তার ব্যবহৃত গাড়ি, দামি মোবাইল ফোন অথবা বাড়ির আকার দিয়ে নির্ধারিত হয়, সে সমাজে সম্পর্কের উষ্ণতা আশা করা বৃথা। সম্পর্কগুলো ক্রমেই যেন ‘লেনদেনভিত্তিক’ হয়ে উঠছে। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার মতো পবিত্র বন্ধনগুলোও আজ লাভ-ক্ষতির নিক্তিতে মাপা হয়। ‘আমার এতে কী লাভ?’—এ প্রশ্নই যখন সবকিছুর আগে চলে আসে, তখন নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ বা মমত্ববোধের মতো শব্দগুলো অভিধান থেকে নির্বাসিত হতে বাধ্য।

ভোগবাদী সমাজ আত্মকেন্দ্রিকতাকে উসকে দেয়। ‘আমি’ এবং ‘আমার’—এই দুটি শব্দ আমাদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে ‘আমরা’ বা ‘সমাজ’ ধারণাটি ফিকে হয়ে যায়। অন্যের প্রতি সহানুভূতি কিংবা সহমর্মিতা প্রদর্শনের অবকাশ কোথায়, যখন আমরা প্রত্যেকেই নিজের সুখের নীড় নির্মাণে ব্যস্ত? এই সমাজ আমাদের শিখিয়ে দেয়, পাশের বাড়ির মানুষটি অনাহারে থাকলেও তোমার কিছু যায় আসে না, যদি তোমার ফ্রিজ ভর্তি থাকে। এই যে সামষ্টিক চেতনার মৃত্যু, এটাই মূল্যবোধের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়।

নৈতিকতা ও সততার ধারণাটিও এই ভোগবাদী দর্শনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত। যখন সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হয় অর্থ ও প্রতিপত্তি, তখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটি বৈধ না অবৈধ, তা বিবেচ্য বিষয় থাকে না। ‘দ্য ইন্ড জাস্টিফাইস দ্য মিনস’ অর্থাৎ, উদ্দেশ্য সফল হলেই উপায় যেকোনো কিছু হতে পারে। ফলে দুর্নীতি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার সামাজিক ব্যাধি থেকে একধরনের ‘স্মার্টনেস’ বা ‘দক্ষতা’ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। যে তরুণসমাজ সততাকে ‘বোকামি’ এবং অসদুপায় অবলম্বনকে ‘চালাকি’ বলে মনে করে, তাদের হাতে ভবিষ্যতের মূল্যবোধ কতটা সুরক্ষিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ভোগবাদ আমাদের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটেও নিমজ্জিত করছে। বিজ্ঞাপনের মায়াজাল আর সোশ্যাল মিডিয়ার লোকদেখানো জীবনের চাকচিক্য আমাদের মধ্যে একধরনের স্থায়ী অতৃপ্তি তৈরি করছে। নিজের যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে অন্যের যা আছে, তা না পাওয়ার হতাশায় আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি। এই অন্তহীন তুলনা আর প্রতিযোগিতার ফলে বাড়ছে বিষণ্ণতা, একাকিত্ব ও মানসিক অস্থিরতা। আমরা ভুলে যাচ্ছি, জীবনের প্রকৃত সুখ বস্তুগত প্রাপ্তিতে নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তি, জ্ঞানার্জন এবং অর্থপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে নিহিত।

পরিবেশগত বিপর্যয়ের পেছনেও এই ভোগবাদী সংস্কৃতির দায় অপরিসীম। আরও নতুন পণ্য, আরও নতুন ফ্যাশনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির ওপর যে অপরিসীম অত্যাচার চালাচ্ছি, তার ফল আমরা এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছি। যে মূল্যবোধ আমাদের শেখাত প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে, সেই মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে আমরা এক আত্মঘাতী খেলায় মেতেছি।

তাহলে প্রশ্ন হলো, এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায়? আমরা কি শুধুই পণ্যের দাস হয়ে থাকব? এর উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। ভোগবাদ হলো জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপকরণমাত্র, তাকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করা এক বিরাট প্রমাদ। আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে, জীবনের সার্থকতা দামি পোশাকে নয়, পরিচ্ছন্ন চরিত্রে; বিলাসবহুল বাড়িতে নয়, ভালোবাসাপূর্ণ পরিবারে; এবং অফুরন্ত সম্পদে নয়, অন্যের জন্য কিছু করতে পারার তৃপ্তিতে।

আমাদের উচিত বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং আত্মিক বা মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজা। অন্যথায়, আমরা এমন এক ‘সোনার খাঁচা’ তৈরি করব, যেখানে সব থাকবে, শুধু থাকবে না সেই পাখি—যার নাম ‘মানবতা’। কিন্তু এই ভোগবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে পুঁজির দাসত্বের কারণে। কোনোভাবেই এটাকে এড়ানোর সুযোগ নেই। মূল্যবোধের এই মৃত্যু রোধ করতে না পারলে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক বিত্তশালী কিন্তু দেউলিয়া সমাজে বাস করবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক ধারণা নয়, একটি সর্বগ্রাসী জীবনদর্শনে পরিণত হয়েছে, যার করাল গ্রাসে আমাদের শত শত বছরের সঞ্চিত মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

‘ভোগবাদ’ আমাদের শেখায়, তোমার পরিচয় তোমার অধিকারে, তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার পরিধেয় ব্র্যান্ডে, আর তোমার জীবনের সার্থকতা তোমার ব্যাংক ব্যালেন্সে। এই দর্শন অনুযায়ী, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশি ভোগ করা, আরও বেশি সঞ্চয় করা নয় এবং আরও বেশি ক্রয় করা। আমাদের এই অন্তহীন ‘আরও চাই’ সংস্কৃতি এমন এক মরীচিকার পেছনে ধাবিত করছে, যেখানে তৃষ্ণা মেটে না, কেবল বাড়ে। আর এই উন্মত্ত দৌড়ে আমরা যা কিছু পেছনে ফেলে আসছি, তা হলো আমাদের মনুষ্যত্বের অলংকার—আমাদের মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের এই মৃত্যুর প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হলো মানবিক সম্পর্কের অবমূল্যায়ন। যে সমাজে একজন মানুষের মূল্যায়ন তার চরিত্র, প্রজ্ঞা বা সহানুভূতির পরিবর্তে তার ব্যবহৃত গাড়ি, দামি মোবাইল ফোন অথবা বাড়ির আকার দিয়ে নির্ধারিত হয়, সে সমাজে সম্পর্কের উষ্ণতা আশা করা বৃথা। সম্পর্কগুলো ক্রমেই যেন ‘লেনদেনভিত্তিক’ হয়ে উঠছে। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার মতো পবিত্র বন্ধনগুলোও আজ লাভ-ক্ষতির নিক্তিতে মাপা হয়। ‘আমার এতে কী লাভ?’—এ প্রশ্নই যখন সবকিছুর আগে চলে আসে, তখন নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ বা মমত্ববোধের মতো শব্দগুলো অভিধান থেকে নির্বাসিত হতে বাধ্য।

ভোগবাদী সমাজ আত্মকেন্দ্রিকতাকে উসকে দেয়। ‘আমি’ এবং ‘আমার’—এই দুটি শব্দ আমাদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে ‘আমরা’ বা ‘সমাজ’ ধারণাটি ফিকে হয়ে যায়। অন্যের প্রতি সহানুভূতি কিংবা সহমর্মিতা প্রদর্শনের অবকাশ কোথায়, যখন আমরা প্রত্যেকেই নিজের সুখের নীড় নির্মাণে ব্যস্ত? এই সমাজ আমাদের শিখিয়ে দেয়, পাশের বাড়ির মানুষটি অনাহারে থাকলেও তোমার কিছু যায় আসে না, যদি তোমার ফ্রিজ ভর্তি থাকে। এই যে সামষ্টিক চেতনার মৃত্যু, এটাই মূল্যবোধের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়।

নৈতিকতা ও সততার ধারণাটিও এই ভোগবাদী দর্শনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত। যখন সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হয় অর্থ ও প্রতিপত্তি, তখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটি বৈধ না অবৈধ, তা বিবেচ্য বিষয় থাকে না। ‘দ্য ইন্ড জাস্টিফাইস দ্য মিনস’ অর্থাৎ, উদ্দেশ্য সফল হলেই উপায় যেকোনো কিছু হতে পারে। ফলে দুর্নীতি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার সামাজিক ব্যাধি থেকে একধরনের ‘স্মার্টনেস’ বা ‘দক্ষতা’ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। যে তরুণসমাজ সততাকে ‘বোকামি’ এবং অসদুপায় অবলম্বনকে ‘চালাকি’ বলে মনে করে, তাদের হাতে ভবিষ্যতের মূল্যবোধ কতটা সুরক্ষিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ভোগবাদ আমাদের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটেও নিমজ্জিত করছে। বিজ্ঞাপনের মায়াজাল আর সোশ্যাল মিডিয়ার লোকদেখানো জীবনের চাকচিক্য আমাদের মধ্যে একধরনের স্থায়ী অতৃপ্তি তৈরি করছে। নিজের যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে অন্যের যা আছে, তা না পাওয়ার হতাশায় আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি। এই অন্তহীন তুলনা আর প্রতিযোগিতার ফলে বাড়ছে বিষণ্ণতা, একাকিত্ব ও মানসিক অস্থিরতা। আমরা ভুলে যাচ্ছি, জীবনের প্রকৃত সুখ বস্তুগত প্রাপ্তিতে নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তি, জ্ঞানার্জন এবং অর্থপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে নিহিত।

পরিবেশগত বিপর্যয়ের পেছনেও এই ভোগবাদী সংস্কৃতির দায় অপরিসীম। আরও নতুন পণ্য, আরও নতুন ফ্যাশনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির ওপর যে অপরিসীম অত্যাচার চালাচ্ছি, তার ফল আমরা এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছি। যে মূল্যবোধ আমাদের শেখাত প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে, সেই মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে আমরা এক আত্মঘাতী খেলায় মেতেছি।

তাহলে প্রশ্ন হলো, এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায়? আমরা কি শুধুই পণ্যের দাস হয়ে থাকব? এর উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। ভোগবাদ হলো জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপকরণমাত্র, তাকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করা এক বিরাট প্রমাদ। আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে, জীবনের সার্থকতা দামি পোশাকে নয়, পরিচ্ছন্ন চরিত্রে; বিলাসবহুল বাড়িতে নয়, ভালোবাসাপূর্ণ পরিবারে; এবং অফুরন্ত সম্পদে নয়, অন্যের জন্য কিছু করতে পারার তৃপ্তিতে।

আমাদের উচিত বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং আত্মিক বা মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজা। অন্যথায়, আমরা এমন এক ‘সোনার খাঁচা’ তৈরি করব, যেখানে সব থাকবে, শুধু থাকবে না সেই পাখি—যার নাম ‘মানবতা’। কিন্তু এই ভোগবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে পুঁজির দাসত্বের কারণে। কোনোভাবেই এটাকে এড়ানোর সুযোগ নেই। মূল্যবোধের এই মৃত্যু রোধ করতে না পারলে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক বিত্তশালী কিন্তু দেউলিয়া সমাজে বাস করবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে। গত বছর জুলাই-আগস্টে দেশে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। তখন সাধারণ মানুষের মনে একধরনের ইতিবাচক প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল।

০৪ আগস্ট ২০২৫

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১৩ ঘণ্টা আগে

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।

১৩ ঘণ্টা আগে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।

১৩ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল। জানাজানি হলে বাড়ির লোকজন এবং পাড়াপড়শিরা একত্র হয়ে পিকআপটিকে ধাওয়া করে।

একপর্যায়ে পিকআপ থেকে তিন চোর পুকুরে ঝাঁপ দেয়। এরপর তারা ধরা পড়ে এবং মার খায়। উত্তেজিত লোকজন তাদের এমন মার দেয় যে তিনজনেরই মৃত্যু হয়।

যে তিনজনকে হত্যা করা হলো, তারা যদি সত্যিই গরু চুরি করতে এসে থাকে, তাহলে শাস্তি তাদের অবশ্যই প্রাপ্য। প্রচলিত আইনে তাদের শাস্তি হওয়ার কথা। যে কেউ জানেন, এ রকম ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল। যে যেভাবে পেরেছে, সেভাবেই তাদের শরীরে আঘাত করেছে। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে তাৎক্ষণিকভাবে দুজনের মৃত্যু হয়, এবং একজন মৃত্যুবরণ করে হাসপাতালে নেওয়ার পর।

লক্ষ করলে দেখা যায়, মানুষ দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। তারা আইন নিজের হাতেই তুলে নিচ্ছে। কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে? কেন মানুষ পুলিশ কিংবা আদালতের কাজকে নিজের কাজ হিসেবে মনে করবে?

একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে যে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেললেই আর কোনো দিক বিবেচনা না করে তাকে আঘাত করা শুরু হয়ে যায়। কোনো একজন কাউকে অপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়ার অপেক্ষা শুধু, এরপর দলেবলে পেটানোর সুখ খুঁজে ফেরা!

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই অন্যায়। আমরা গত শতাব্দীর সিনেমাগুলোয় দেখেছি, মেলোড্রামার শেষ দৃশ্যে পুলিশ সংলাপ আওড়াচ্ছে, ‘আইন নিজের হাতে কোনোভাবেই তুলে নেবেন না।’ এই সংলাপ নিয়ে বহু হাসাহাসি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে যেসব কারণ মানুষকে নিষ্ঠুর, নির্মম, অভদ্র, অসহিষ্ণু, অমানবিক করে তুলছে, সেগুলো আমাদের চিহ্নিত করা দরকার সবার আগে। ‘আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া’ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। আমরা এ রকম এক অমানবিক পরিস্থিতি কেন তৈরি করলাম, তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও জরুরি।

মানুষ কতটা অমানুষ হয়ে উঠেছে, ভিন্ন দুটি উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখার চেষ্টা করব। ২০২৪ সালের ২৭ মার্চের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে একটি ছাগল কলা খেয়ে ফেলেছে। তাই ছাগলটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল এক কলাবিক্রেতা।

মৃত ছাগল-মাতার আশপাশে ঘুরছিল তখন দুই অবোধ ছাগলছানা। দ্বিতীয়টিও ছাগল হত্যার ঘটনা। বগুড়ার শেরপুরে গাছের পাতা খাওয়ার কারণে রামদা দিয়ে কুপিয়ে একটি ছাগলকে মেরে ফেললেন এক যুবক। ২০২৫ সালের ১৪ আগস্টের ঘটনা এটি। ঘটেছিল চকধলী গ্রামে।

এবার তিনটি অপরাধে যে ধরনের শাস্তি পেল অপরাধীরা, তা বিবেচনা করে দেখুন। আর ভাবুন, কোন পথে আমরা চলেছি!

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল। জানাজানি হলে বাড়ির লোকজন এবং পাড়াপড়শিরা একত্র হয়ে পিকআপটিকে ধাওয়া করে।

একপর্যায়ে পিকআপ থেকে তিন চোর পুকুরে ঝাঁপ দেয়। এরপর তারা ধরা পড়ে এবং মার খায়। উত্তেজিত লোকজন তাদের এমন মার দেয় যে তিনজনেরই মৃত্যু হয়।

যে তিনজনকে হত্যা করা হলো, তারা যদি সত্যিই গরু চুরি করতে এসে থাকে, তাহলে শাস্তি তাদের অবশ্যই প্রাপ্য। প্রচলিত আইনে তাদের শাস্তি হওয়ার কথা। যে কেউ জানেন, এ রকম ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল। যে যেভাবে পেরেছে, সেভাবেই তাদের শরীরে আঘাত করেছে। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে তাৎক্ষণিকভাবে দুজনের মৃত্যু হয়, এবং একজন মৃত্যুবরণ করে হাসপাতালে নেওয়ার পর।

লক্ষ করলে দেখা যায়, মানুষ দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। তারা আইন নিজের হাতেই তুলে নিচ্ছে। কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে? কেন মানুষ পুলিশ কিংবা আদালতের কাজকে নিজের কাজ হিসেবে মনে করবে?

একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে যে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেললেই আর কোনো দিক বিবেচনা না করে তাকে আঘাত করা শুরু হয়ে যায়। কোনো একজন কাউকে অপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়ার অপেক্ষা শুধু, এরপর দলেবলে পেটানোর সুখ খুঁজে ফেরা!

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই অন্যায়। আমরা গত শতাব্দীর সিনেমাগুলোয় দেখেছি, মেলোড্রামার শেষ দৃশ্যে পুলিশ সংলাপ আওড়াচ্ছে, ‘আইন নিজের হাতে কোনোভাবেই তুলে নেবেন না।’ এই সংলাপ নিয়ে বহু হাসাহাসি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে যেসব কারণ মানুষকে নিষ্ঠুর, নির্মম, অভদ্র, অসহিষ্ণু, অমানবিক করে তুলছে, সেগুলো আমাদের চিহ্নিত করা দরকার সবার আগে। ‘আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া’ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। আমরা এ রকম এক অমানবিক পরিস্থিতি কেন তৈরি করলাম, তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও জরুরি।

মানুষ কতটা অমানুষ হয়ে উঠেছে, ভিন্ন দুটি উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখার চেষ্টা করব। ২০২৪ সালের ২৭ মার্চের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে একটি ছাগল কলা খেয়ে ফেলেছে। তাই ছাগলটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল এক কলাবিক্রেতা।

মৃত ছাগল-মাতার আশপাশে ঘুরছিল তখন দুই অবোধ ছাগলছানা। দ্বিতীয়টিও ছাগল হত্যার ঘটনা। বগুড়ার শেরপুরে গাছের পাতা খাওয়ার কারণে রামদা দিয়ে কুপিয়ে একটি ছাগলকে মেরে ফেললেন এক যুবক। ২০২৫ সালের ১৪ আগস্টের ঘটনা এটি। ঘটেছিল চকধলী গ্রামে।

এবার তিনটি অপরাধে যে ধরনের শাস্তি পেল অপরাধীরা, তা বিবেচনা করে দেখুন। আর ভাবুন, কোন পথে আমরা চলেছি!

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে। গত বছর জুলাই-আগস্টে দেশে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। তখন সাধারণ মানুষের মনে একধরনের ইতিবাচক প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল।

০৪ আগস্ট ২০২৫

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১৩ ঘণ্টা আগে

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।

১৩ ঘণ্টা আগে

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক

১৩ ঘণ্টা আগে