চিররঞ্জন সরকার

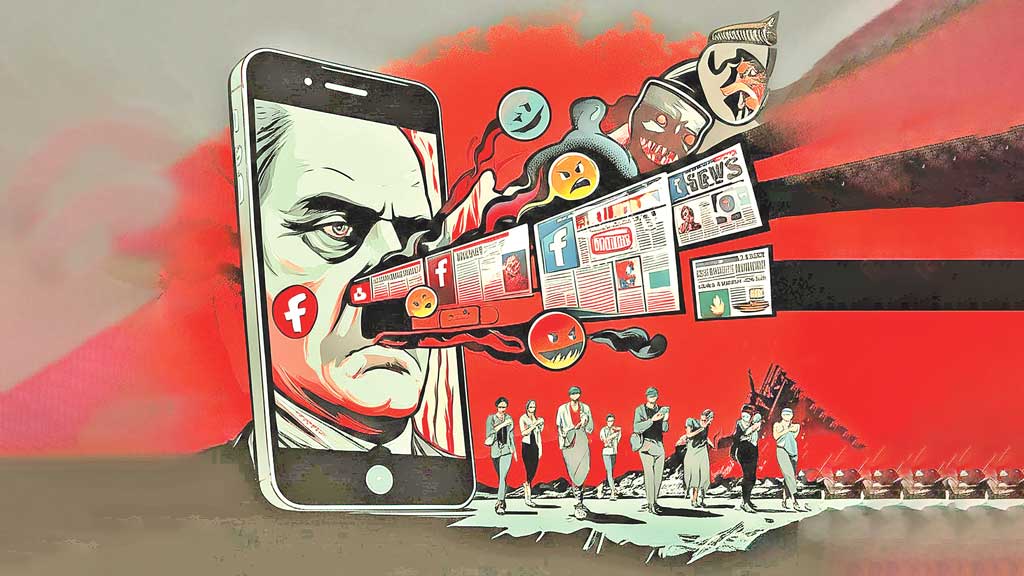

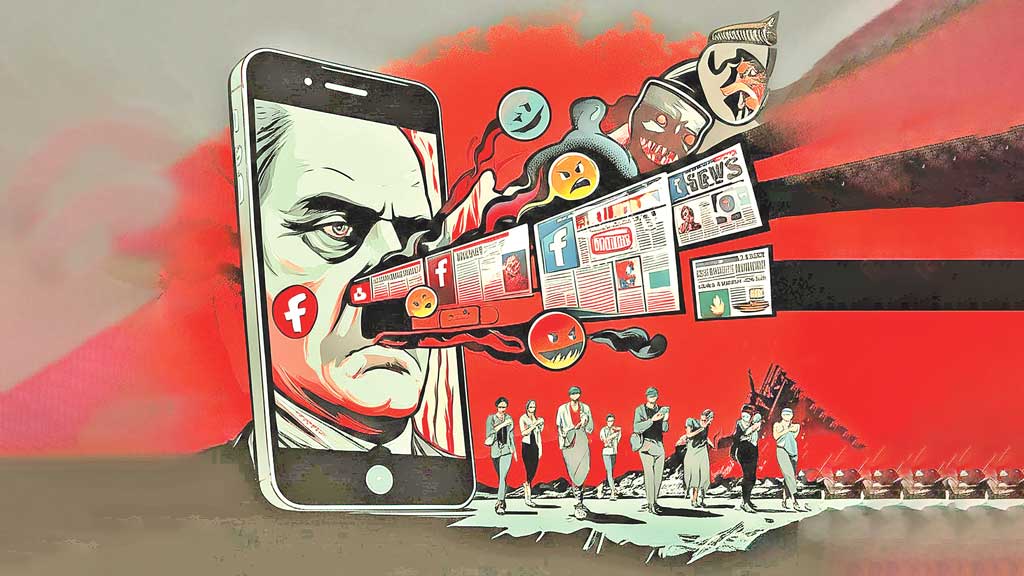

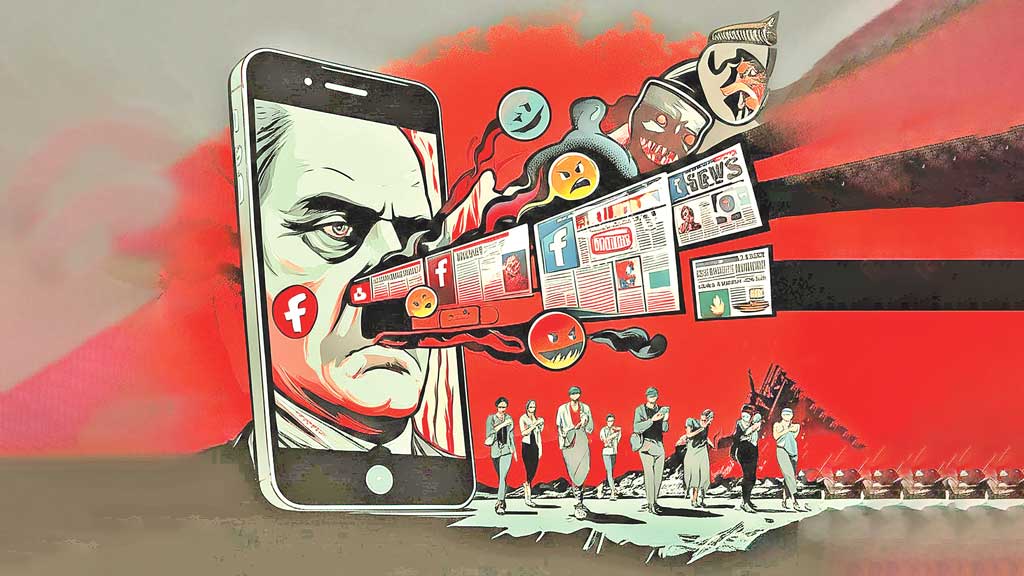

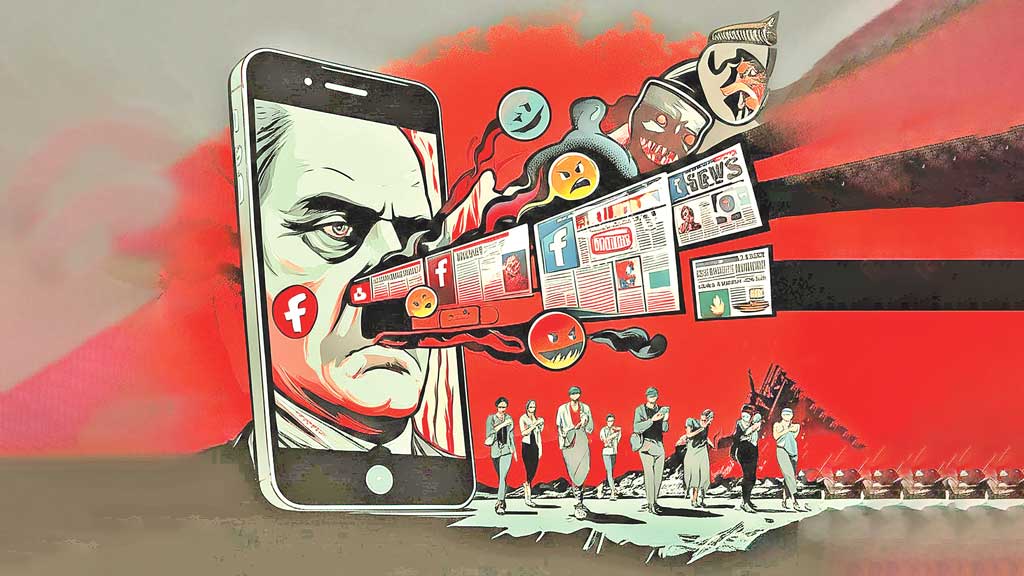

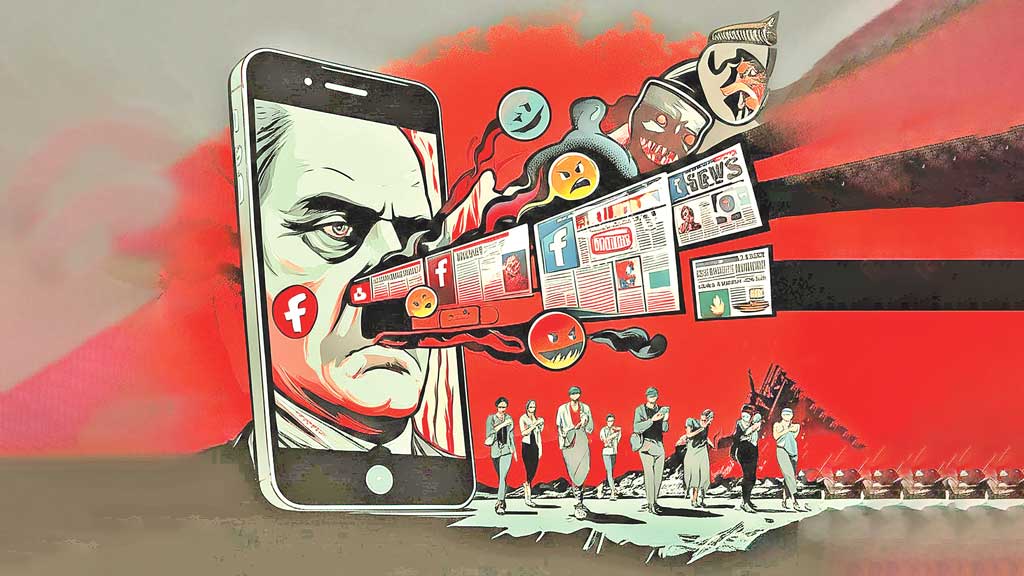

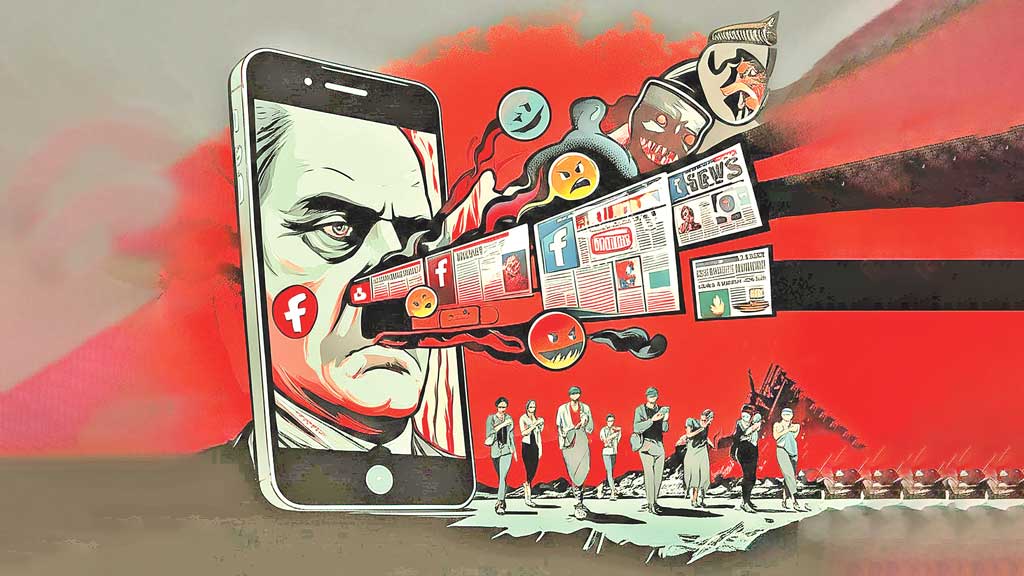

জোসেফ গোয়েবলস ছিলেন হিটলারের নাৎসি জার্মানির তথ্য ও প্রচারবিষয়ক মন্ত্রী। তিনি ছিলেন মিথ্যাকে ‘সত্য’ বানানোর এক ভয়ংকর কৌশলের রূপকার। গোয়েবলস বিশ্বাস করতেন, ‘একটি বড় মিথ্যাকে বারবার বললে মানুষ একসময় সেটিকে সত্য বলে মেনে নেয়।’ তাঁর এই নীতি দিয়েই নাৎসি জার্মানি কোটি মানুষের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করেছিল, উসকে দিয়েছিল যুদ্ধ, ঘৃণা আর ধ্বংস। ভাবুন তো, এমন একজন মানুষ যদি পেতেন বর্তমানের ফেসবুক, টুইটার বা ইউটিউবের মতো সামাজিক মাধ্যমের হাতিয়ার—তাহলে কী হতে পারত?

আমরা আজ যে সময়ে বাস করছি, তা যেন গোয়েবলসের সেই কল্পনারই বাস্তব রূপ। প্রতিদিন আমাদের সামনে ভেসে আসে মিথ্যার ঢেউ। কখনো তা রাজনৈতিক, কখনো পারিবারিক, কখনো আবার সাংস্কৃতিক বা ব্যক্তিগত। সামাজিক মাধ্যম এখন আর শুধুই যোগাযোগের মাধ্যম নয়—এটি হয়ে উঠেছে বিভ্রান্তি, মিথ্যা প্রচার এবং বিভাজনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।

ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স (আগের টুইটার)—এইসব সামাজিক মাধ্যম এখন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলোকে আধুনিক যুগের চায়ের দোকান বললে ভুল হবে না। পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে যেমন হরেক রকম মানুষ ভিড় করে, দেশের খবর থেকে শুরু করে পাড়ার গসিপ পর্যন্ত সব আলোচনা হয়, তেমনি এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতেও সব শ্রেণির মানুষের আনাগোনা। এখানে কেউ নিজেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করে জ্ঞান বিতরণ করছে, কেউ নীতি ও আদর্শের ধারক সেজে উপদেশ দিচ্ছে, আবার কেউ কেবল কৌতুকপ্রেমী দর্শক হয়ে অন্যের পোস্ট দেখছে আর লাইক-শেয়ার করছে। কিন্তু এই ডিজিটাল চায়ের দোকানে একটা বড় সমস্যা হলো, খবরের সত্যতা যাচাইয়ের কোনো বালাই নেই। এখানে ভাবনার গভীরতার চেয়ে মন্তব্যের দ্রুততা আর প্রতিক্রিয়ার প্রতিযোগিতাটাই মুখ্য। কে কতটা দ্রুত একটা খবর ছড়াতে পারল, সেটাই যেন বড় বিষয়। ফলে যা ইচ্ছে তা-ই লেখা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, আর মানুষ যাচাই না করেই তা বিশ্বাস করে ফেলছে।

এই খোলামেলা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের একদিকে যেমন ভালো কথা, শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু বা মানবিক উদ্যোগের খবর ছড়ায়, তেমনি এর উল্টো পিঠে রয়েছে ভয়ংকর মিথ্যা, কুৎসা আর চরিত্রহননের অবাধ বিচরণ। এখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সহজেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। অনেক পুরোনো ছবিকে বর্তমানের ছবি হিসেবে ব্যবহার করে এই গুজবকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। কে বা কারা এই মিথ্যা খবরটি প্রথম ছড়িয়েছিল, তা হয়তো আমরা জানতেও পারিনি, কিন্তু হাজার হাজার মানুষ কোনো রকম যাচাই-বাছাই না করেই চোখ বন্ধ করে তা বিশ্বাস করে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। আর একবার যখন মিথ্যা ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা ফিরিয়ে আনা বা তার ক্ষতি পূরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এটাই আমাদের বর্তমান সামাজিক মাধ্যমের বাস্তবতা। এখানে সত্যের তুলনায় মিথ্যার গতি অনেক বেশি। কেউ যদি চায়, সহজেই কারও সম্মান নষ্ট করে দিতে পারে। কারণ, এখানে দায় নেই, জবাবদিহি নেই। কেউ ভুল কিছু পোস্ট করলে সেটি একবার ভাইরাল হয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না। খবরের কাগজে ভুল হলে সংশোধনী ছাপা যায়, টিভিতে ভুল হলে ক্ষমা চাওয়া যায়—কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভুল পোস্টের পরিণতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

মিথ্যার এক ভয়ংকর জালে আটকে যাচ্ছে আমাদের পরিবার, সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। কিশোর-কিশোরীরা এখন রাতে ঘুমায় না—রিল দেখে, লাইকের নেশায় ছুটে চলে, অচেনা পরিচয়ের মোহে গড়ে তোলে সম্পর্ক, আর ধোঁয়াটে এক ‘পর্দার সুখ’-কে বাস্তব ভেবে মজে যায় অবাস্তবের জগতে। একেকটা রঙিন ফ্রেমে বন্দী হয়ে ভেঙে পড়ছে বাস্তব জীবন। ঘর ভাঙছে, সম্পর্ক ভাঙছে, ভালোবাসা বদলে যাচ্ছে সাময়িক উত্তেজনায়। মা সন্তান ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে, স্বামী নীরবে দ্বিতীয় বিয়ে করছে। এই নকল সুখ খুঁজতে গিয়ে মানুষ হারিয়ে ফেলছে জীবনের আসল মানে—শান্তি, দায়িত্ব আর মূল্যবোধ।

‘রিলস’ এখন এক ভয়ংকর ডিজিটাল মাদক। একবার যার নেশায় পড়লে সময়, বিচারবুদ্ধি, বাস্তবতা—সব হারিয়ে যায়। এখানে সত্য-মিথ্যার কোনো বাছাই নেই, যা খুশি তা-ই পোস্ট—গল্প হোক বা গুজব, অপমান হোক বা উসকানি। সামাজিক অনুশাসন, পারিবারিক মূল্যবোধ, নৈতিকতার দেয়াল ভেঙে পড়ছে মুহূর্তে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান-নির্বোধ, মানবিক-অমানবিক—সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে এক মঞ্চে, যেখানে বিভ্রান্তি আর উগ্রতা হয়ে উঠেছে বিনোদনের অংশ।

মিথ্যা, কুৎসা, চরিত্রহনন মানুষের পুরোনো অভ্যাস হলেও এখন তার বিস্তার আগুনের মতো—তীব্র, দ্রুত, নিয়ন্ত্রণহীন। অতীতে এমন দ্রুতগতির ও শক্তিশালী মাধ্যম ছিল না। যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে মানুষ এমনিতেই নিঃসঙ্গ, সামাজিক মাধ্যম সেই একাকিত্বে ঢেলে দিচ্ছে আরও বিষ। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম—বাড়ির ভেতর আটকে থাকা এই প্রজন্ম সামাজিক মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরছে জীবনের বিকল্প হিসেবে। দারিদ্র্যপীড়িত, স্বপ্নভঙ্গ হওয়া মধ্যবিত্ত-গরিবের কাছে এখন মোবাইল ফোনই একমাত্র সঙ্গী। পেটে ক্ষুধা থাকলেও হাতে মোবাইল ফোন থাকে, ফেসবুক স্ক্রল হয়—আর তাতেই জীবনের চালচিত্র বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, কিন্তু ভয়ংকরভাবে।

আর সবচেয়ে বিপদের দিক হলো, সামাজিক মাধ্যম এখন রাজনীতিরও প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। মিথ্যা খবর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিপক্ষকে হেয় করতে। ধর্মীয় উসকানিমূলক পোস্ট দিয়ে দাঙ্গার চেষ্টা চলছে। বিদেশি ঘটনার ভিডিওকে দেশের বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে কেউ, যেকোনো কিছু লিখে দিচ্ছে—কেউ সাংবাদিক না হয়েও ‘সংবাদ’ দিচ্ছে, কেউ সত্য যাচাই না করেই ‘বিশ্লেষণ’ করছে। এতটাই ভয়াবহ হয়েছে অবস্থা যে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত।

ভাবুন, যদি গোয়েবলসের হাতে থাকত আজকের এই ফেসবুক বা ইউটিউব—তাহলে তিনি কী করতে পারতেন? হয়তো বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনতেন মানবজাতির জন্য। কারণ গোয়েবলস জানতেন, মিথ্যা দিয়ে একে একে সত্যকে দমন করা যায়। তবে তিনি এটাও জানতেন—বিদ্রোহ হলে তিনিই সবার আগে মরবেন। তাই হিটলারের মৃত্যুর পরপরই নিজের স্ত্রী ও ছয় সন্তানকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেন।

আমাদের বর্তমান সমাজেও ‘গোয়েবলস’ আছে। তাদের চেহারা আলাদা, কিন্তু উদ্দেশ্য একই—মিথ্যা বলো, আবার বলো, যতক্ষণ না সেটি কেউ বিশ্বাস করে। এই প্রতারণার জালে আটকা পড়ছে সাধারণ মানুষ। আর সেটিকে সহায়তা করছে প্রযুক্তি, যেটি আসলে আমাদের জীবন সহজ করার কথা ছিল।

অবশ্য স্মার্টফোনের সুফল অস্বীকার করা যায় না। ঘরে বসে ব্যাংকিং, কেনাকাটা, যোগাযোগ, এমনকি কাজও করা যায়। কিন্তু সেই সুযোগের পাশাপাশি এসেছে ভয়ংকর একটি আসক্তি—অবিরাম স্ক্রলিং, রিল দেখা, নিজেকে সব সময় প্রকাশ করার তাড়া। এই নেশা এমন যে, সময় কেটে যায়, জীবনের মূল্যবান মুহূর্ত হারিয়ে যায়।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে—এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ কী? শক্ত আইন নিশ্চয়ই দরকার। যেমন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ‘ডিজিটাল সার্ভিস অ্যাক্ট’ অনেকটাই মিথ্যা রটনা নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ফ্যাক্ট চেকিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে মিথ্যা শনাক্ত করার প্রযুক্তি চালু হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে কী হচ্ছে? আমরা কি এভাবেই চলতে থাকব?

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো—এই মিথ্যার বাজারে অনেক সময় রাষ্ট্র নিজেই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক সুবিধার জন্য তথ্য বিকৃতি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গুজব ছড়ানো কিংবা বিরুদ্ধস্বরে কুৎসা ছড়ানো যেন এক অঘোষিত কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক বিষাক্ত চক্রের মুখোমুখি—যেখানে রাষ্ট্র, প্রযুক্তি ও জনমন একসঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে অসত্যের পক্ষে। এককথায়, ‘শর্ষের মধ্যেই ভূতের বাস’।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে দায় ঘাড়ে নিতে হবে প্রত্যেক নাগরিকের। আমাদের প্রত্যেককে প্রশ্ন করতে হবে—আমি কি যাচাই করে তথ্য শেয়ার করছি? আমি কি সত্য জানতে চাই, না শুধু নিজের বিশ্বাসকে সন্তুষ্ট করতে চাই? যতক্ষণ না সাধারণ মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে, ততক্ষণ প্রযুক্তি মুক্তির চাবিকাঠি নয়, বরং ধ্বংসের তির।

সতর্ক না হলে, এই মিথ্যার ফুলঝুরি একদিন এমন এক আগুন ছড়াবে, যা সমাজকে শুধু ভেঙে ফেলবে না—ভেতর থেকে সম্পূর্ণভাবে গলিয়ে দেবে। তখন আর কারও কিছু করার থাকবে না। তাই এখনই সময়, সত্যকে আঁকড়ে ধরার। নয়তো প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি মোবাইল ফোন আর প্রতিটি পোস্ট একেকটি ‘ছোট গোয়েবল্স’ হয়ে এই সমাজকেই কফিনে পুরে ফেলবে—আর আমরা নিজেদের ধ্বংস নিজের হাতে ডেকে আনব।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

জোসেফ গোয়েবলস ছিলেন হিটলারের নাৎসি জার্মানির তথ্য ও প্রচারবিষয়ক মন্ত্রী। তিনি ছিলেন মিথ্যাকে ‘সত্য’ বানানোর এক ভয়ংকর কৌশলের রূপকার। গোয়েবলস বিশ্বাস করতেন, ‘একটি বড় মিথ্যাকে বারবার বললে মানুষ একসময় সেটিকে সত্য বলে মেনে নেয়।’ তাঁর এই নীতি দিয়েই নাৎসি জার্মানি কোটি মানুষের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করেছিল, উসকে দিয়েছিল যুদ্ধ, ঘৃণা আর ধ্বংস। ভাবুন তো, এমন একজন মানুষ যদি পেতেন বর্তমানের ফেসবুক, টুইটার বা ইউটিউবের মতো সামাজিক মাধ্যমের হাতিয়ার—তাহলে কী হতে পারত?

আমরা আজ যে সময়ে বাস করছি, তা যেন গোয়েবলসের সেই কল্পনারই বাস্তব রূপ। প্রতিদিন আমাদের সামনে ভেসে আসে মিথ্যার ঢেউ। কখনো তা রাজনৈতিক, কখনো পারিবারিক, কখনো আবার সাংস্কৃতিক বা ব্যক্তিগত। সামাজিক মাধ্যম এখন আর শুধুই যোগাযোগের মাধ্যম নয়—এটি হয়ে উঠেছে বিভ্রান্তি, মিথ্যা প্রচার এবং বিভাজনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।

ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স (আগের টুইটার)—এইসব সামাজিক মাধ্যম এখন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলোকে আধুনিক যুগের চায়ের দোকান বললে ভুল হবে না। পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে যেমন হরেক রকম মানুষ ভিড় করে, দেশের খবর থেকে শুরু করে পাড়ার গসিপ পর্যন্ত সব আলোচনা হয়, তেমনি এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতেও সব শ্রেণির মানুষের আনাগোনা। এখানে কেউ নিজেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করে জ্ঞান বিতরণ করছে, কেউ নীতি ও আদর্শের ধারক সেজে উপদেশ দিচ্ছে, আবার কেউ কেবল কৌতুকপ্রেমী দর্শক হয়ে অন্যের পোস্ট দেখছে আর লাইক-শেয়ার করছে। কিন্তু এই ডিজিটাল চায়ের দোকানে একটা বড় সমস্যা হলো, খবরের সত্যতা যাচাইয়ের কোনো বালাই নেই। এখানে ভাবনার গভীরতার চেয়ে মন্তব্যের দ্রুততা আর প্রতিক্রিয়ার প্রতিযোগিতাটাই মুখ্য। কে কতটা দ্রুত একটা খবর ছড়াতে পারল, সেটাই যেন বড় বিষয়। ফলে যা ইচ্ছে তা-ই লেখা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, আর মানুষ যাচাই না করেই তা বিশ্বাস করে ফেলছে।

এই খোলামেলা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের একদিকে যেমন ভালো কথা, শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু বা মানবিক উদ্যোগের খবর ছড়ায়, তেমনি এর উল্টো পিঠে রয়েছে ভয়ংকর মিথ্যা, কুৎসা আর চরিত্রহননের অবাধ বিচরণ। এখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সহজেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। অনেক পুরোনো ছবিকে বর্তমানের ছবি হিসেবে ব্যবহার করে এই গুজবকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। কে বা কারা এই মিথ্যা খবরটি প্রথম ছড়িয়েছিল, তা হয়তো আমরা জানতেও পারিনি, কিন্তু হাজার হাজার মানুষ কোনো রকম যাচাই-বাছাই না করেই চোখ বন্ধ করে তা বিশ্বাস করে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। আর একবার যখন মিথ্যা ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা ফিরিয়ে আনা বা তার ক্ষতি পূরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এটাই আমাদের বর্তমান সামাজিক মাধ্যমের বাস্তবতা। এখানে সত্যের তুলনায় মিথ্যার গতি অনেক বেশি। কেউ যদি চায়, সহজেই কারও সম্মান নষ্ট করে দিতে পারে। কারণ, এখানে দায় নেই, জবাবদিহি নেই। কেউ ভুল কিছু পোস্ট করলে সেটি একবার ভাইরাল হয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না। খবরের কাগজে ভুল হলে সংশোধনী ছাপা যায়, টিভিতে ভুল হলে ক্ষমা চাওয়া যায়—কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভুল পোস্টের পরিণতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

মিথ্যার এক ভয়ংকর জালে আটকে যাচ্ছে আমাদের পরিবার, সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। কিশোর-কিশোরীরা এখন রাতে ঘুমায় না—রিল দেখে, লাইকের নেশায় ছুটে চলে, অচেনা পরিচয়ের মোহে গড়ে তোলে সম্পর্ক, আর ধোঁয়াটে এক ‘পর্দার সুখ’-কে বাস্তব ভেবে মজে যায় অবাস্তবের জগতে। একেকটা রঙিন ফ্রেমে বন্দী হয়ে ভেঙে পড়ছে বাস্তব জীবন। ঘর ভাঙছে, সম্পর্ক ভাঙছে, ভালোবাসা বদলে যাচ্ছে সাময়িক উত্তেজনায়। মা সন্তান ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে, স্বামী নীরবে দ্বিতীয় বিয়ে করছে। এই নকল সুখ খুঁজতে গিয়ে মানুষ হারিয়ে ফেলছে জীবনের আসল মানে—শান্তি, দায়িত্ব আর মূল্যবোধ।

‘রিলস’ এখন এক ভয়ংকর ডিজিটাল মাদক। একবার যার নেশায় পড়লে সময়, বিচারবুদ্ধি, বাস্তবতা—সব হারিয়ে যায়। এখানে সত্য-মিথ্যার কোনো বাছাই নেই, যা খুশি তা-ই পোস্ট—গল্প হোক বা গুজব, অপমান হোক বা উসকানি। সামাজিক অনুশাসন, পারিবারিক মূল্যবোধ, নৈতিকতার দেয়াল ভেঙে পড়ছে মুহূর্তে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান-নির্বোধ, মানবিক-অমানবিক—সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে এক মঞ্চে, যেখানে বিভ্রান্তি আর উগ্রতা হয়ে উঠেছে বিনোদনের অংশ।

মিথ্যা, কুৎসা, চরিত্রহনন মানুষের পুরোনো অভ্যাস হলেও এখন তার বিস্তার আগুনের মতো—তীব্র, দ্রুত, নিয়ন্ত্রণহীন। অতীতে এমন দ্রুতগতির ও শক্তিশালী মাধ্যম ছিল না। যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে মানুষ এমনিতেই নিঃসঙ্গ, সামাজিক মাধ্যম সেই একাকিত্বে ঢেলে দিচ্ছে আরও বিষ। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম—বাড়ির ভেতর আটকে থাকা এই প্রজন্ম সামাজিক মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরছে জীবনের বিকল্প হিসেবে। দারিদ্র্যপীড়িত, স্বপ্নভঙ্গ হওয়া মধ্যবিত্ত-গরিবের কাছে এখন মোবাইল ফোনই একমাত্র সঙ্গী। পেটে ক্ষুধা থাকলেও হাতে মোবাইল ফোন থাকে, ফেসবুক স্ক্রল হয়—আর তাতেই জীবনের চালচিত্র বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, কিন্তু ভয়ংকরভাবে।

আর সবচেয়ে বিপদের দিক হলো, সামাজিক মাধ্যম এখন রাজনীতিরও প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। মিথ্যা খবর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিপক্ষকে হেয় করতে। ধর্মীয় উসকানিমূলক পোস্ট দিয়ে দাঙ্গার চেষ্টা চলছে। বিদেশি ঘটনার ভিডিওকে দেশের বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে কেউ, যেকোনো কিছু লিখে দিচ্ছে—কেউ সাংবাদিক না হয়েও ‘সংবাদ’ দিচ্ছে, কেউ সত্য যাচাই না করেই ‘বিশ্লেষণ’ করছে। এতটাই ভয়াবহ হয়েছে অবস্থা যে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত।

ভাবুন, যদি গোয়েবলসের হাতে থাকত আজকের এই ফেসবুক বা ইউটিউব—তাহলে তিনি কী করতে পারতেন? হয়তো বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনতেন মানবজাতির জন্য। কারণ গোয়েবলস জানতেন, মিথ্যা দিয়ে একে একে সত্যকে দমন করা যায়। তবে তিনি এটাও জানতেন—বিদ্রোহ হলে তিনিই সবার আগে মরবেন। তাই হিটলারের মৃত্যুর পরপরই নিজের স্ত্রী ও ছয় সন্তানকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেন।

আমাদের বর্তমান সমাজেও ‘গোয়েবলস’ আছে। তাদের চেহারা আলাদা, কিন্তু উদ্দেশ্য একই—মিথ্যা বলো, আবার বলো, যতক্ষণ না সেটি কেউ বিশ্বাস করে। এই প্রতারণার জালে আটকা পড়ছে সাধারণ মানুষ। আর সেটিকে সহায়তা করছে প্রযুক্তি, যেটি আসলে আমাদের জীবন সহজ করার কথা ছিল।

অবশ্য স্মার্টফোনের সুফল অস্বীকার করা যায় না। ঘরে বসে ব্যাংকিং, কেনাকাটা, যোগাযোগ, এমনকি কাজও করা যায়। কিন্তু সেই সুযোগের পাশাপাশি এসেছে ভয়ংকর একটি আসক্তি—অবিরাম স্ক্রলিং, রিল দেখা, নিজেকে সব সময় প্রকাশ করার তাড়া। এই নেশা এমন যে, সময় কেটে যায়, জীবনের মূল্যবান মুহূর্ত হারিয়ে যায়।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে—এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ কী? শক্ত আইন নিশ্চয়ই দরকার। যেমন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ‘ডিজিটাল সার্ভিস অ্যাক্ট’ অনেকটাই মিথ্যা রটনা নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ফ্যাক্ট চেকিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে মিথ্যা শনাক্ত করার প্রযুক্তি চালু হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে কী হচ্ছে? আমরা কি এভাবেই চলতে থাকব?

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো—এই মিথ্যার বাজারে অনেক সময় রাষ্ট্র নিজেই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক সুবিধার জন্য তথ্য বিকৃতি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গুজব ছড়ানো কিংবা বিরুদ্ধস্বরে কুৎসা ছড়ানো যেন এক অঘোষিত কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক বিষাক্ত চক্রের মুখোমুখি—যেখানে রাষ্ট্র, প্রযুক্তি ও জনমন একসঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে অসত্যের পক্ষে। এককথায়, ‘শর্ষের মধ্যেই ভূতের বাস’।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে দায় ঘাড়ে নিতে হবে প্রত্যেক নাগরিকের। আমাদের প্রত্যেককে প্রশ্ন করতে হবে—আমি কি যাচাই করে তথ্য শেয়ার করছি? আমি কি সত্য জানতে চাই, না শুধু নিজের বিশ্বাসকে সন্তুষ্ট করতে চাই? যতক্ষণ না সাধারণ মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে, ততক্ষণ প্রযুক্তি মুক্তির চাবিকাঠি নয়, বরং ধ্বংসের তির।

সতর্ক না হলে, এই মিথ্যার ফুলঝুরি একদিন এমন এক আগুন ছড়াবে, যা সমাজকে শুধু ভেঙে ফেলবে না—ভেতর থেকে সম্পূর্ণভাবে গলিয়ে দেবে। তখন আর কারও কিছু করার থাকবে না। তাই এখনই সময়, সত্যকে আঁকড়ে ধরার। নয়তো প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি মোবাইল ফোন আর প্রতিটি পোস্ট একেকটি ‘ছোট গোয়েবল্স’ হয়ে এই সমাজকেই কফিনে পুরে ফেলবে—আর আমরা নিজেদের ধ্বংস নিজের হাতে ডেকে আনব।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

পেঁয়াজ নিয়ে পরিহাস তো আজকের ব্যাপার নয়। প্রত্যেকেই জানত, কিছুদিনের মধ্যেই পেঁয়াজ নিয়ে একটা অঘটন ঘটবে। দাম যাবে বেড়ে। কিন্তু কবে সেই ‘মাহেন্দ্রক্ষণ’ আসবে, সেটা জানা ছিল না। অবশেষে সেই সময় এসে পড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৮০ টাকার পেঁয়াজের দাম বেড়ে হয়েছে ১২০ টাকা।

৩ ঘণ্টা আগে

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৃষ্ট মতভেদ নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার সাত দিনের আলটিমেটাম দেওয়ার পর, আজ শনিবার পঞ্চম দিন অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দলগুলোর মধ্যে যেন কোনো বিকার নেই। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সমমনা কয়েকটি দল ছাড়া এ বিষয়ে...

৪ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে একদিকে আছে দ্রুত উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের নির্ভরতা ও বৈশ্বিক অস্থিরতার চাপ। এই বাস্তবতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ। সংস্থাটি আমাদের কাছে একদিকে আর্থিক সহযোগী, অন্যদিকে কঠিন শিক্ষক...

৪ ঘণ্টা আগে

৪ নভেম্বর স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হলো। রাজধানীতে বেশ জাঁকালোভাবেই পালিত হয়েছে বরেণ্য এই চলচ্চিত্রকারের জন্মের একশ বছর। কোনো কোনো

১ দিন আগেসম্পাদকীয়

পেঁয়াজ নিয়ে পরিহাস তো আজকের ব্যাপার নয়। প্রত্যেকেই জানত, কিছুদিনের মধ্যেই পেঁয়াজ নিয়ে একটা অঘটন ঘটবে। দাম যাবে বেড়ে। কিন্তু কবে সেই ‘মাহেন্দ্রক্ষণ’ আসবে, সেটা জানা ছিল না। অবশেষে সেই সময় এসে পড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৮০ টাকার পেঁয়াজের দাম বেড়ে হয়েছে ১২০ টাকা। কিছুটা ছোট পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ১১০ টাকা দরে।

পেঁয়াজের দাম কবে কমবে, সেটা অবশ্য এখনই বলা যাচ্ছে না। শঙ্কার ব্যাপার, গত বছরের মজুত পেঁয়াজের ১০ শতাংশ রয়েছে। বাকি ৯০ শতাংশ খাওয়া হয়ে গেছে। মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজের আবাদ শুরু হলেও তা বাজারে আসতে আরও মাস দেড়েক লাগবে। তাহলে পেঁয়াজের এই উচ্চমূল্য কমবে কী করে?

আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত পেঁয়াজ-সংক্রান্ত খবরটিতে ক্রেতার জন্য আশাবাদী কোনো উপাদান নেই। বোঝাই যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন উচ্চমূল্যেই পেঁয়াজ কিনে খেতে হবে। আর সরকার যদি চায়, তাহলে দাম কমতে পারে। আপাতত তার একটাই পথ—আমদানি। সরকার কি পেঁয়াজ আমদানির দিকে যাবে, নাকি নতুন পেঁয়াজ আসা পর্যন্ত উচ্চমূল্যেই পেঁয়াজ খাওয়াকেই স্বাভাবিক বলে মনে করবে? কেউ কেউ তো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, গত বছরও এই সময় এ রকমই ছিল পেঁয়াজের দাম। যদি সেটা জানাই থাকে, তাহলে আগেই কেন দাম স্থিতিশীল রাখার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে, গত বছর নভেম্বরে আলুর কেজি হয়েছিল ৭০ টাকা। এবার কেন যেন আলু তার রক্তচক্ষু এখনো দেখায়নি। মোটামুটি ২০-২৫ টাকা দরে পাওয়া যাচ্ছে গোল আলু। পেঁয়াজের সঙ্গে সন্ধি করে আলুর দামও যেন বেড়ে না যায়, কায়মনোবাক্যে তা প্রার্থনা করি।

পেঁয়াজের ঘাটতির কারণেই কি দাম বাড়ল, নাকি এর পেছনে কোনো সিন্ডিকেটের হাত আছে, তা জানা দরকার। গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন সুপারিশ করেছিল, পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৯০ টাকা পার হলেই আমদানির অনুমতি দিতে হবে। আর সেটা করা হলে একই সঙ্গে শুল্ক ছাড় দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। ভাবনাটি ভালো ছিল। পেঁয়াজ নিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্দিনে ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশকে কাজে পরিণত করলে ভালো হয়।

সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। এ সময় বাজার স্থিতিশীল না থাকলে মানুষ বিপদে পড়বে। শীতের সবজি উঠতে শুরু করলে সবজির বাজার হয়তো স্থিতিশীল হবে। মাছ-মাংসের দাম নিয়েও ভাবা দরকার। আমাদের দেশে পুষ্টিকর খাদ্য সহজলভ্য নয়। দরিদ্র মানুষের পক্ষে পুষ্টিকর খাবার দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ডিম আর ব্রয়লার মুরগি থেকে মূলত প্রোটিন পায় দরিদ্র মানুষ। সে খাদ্যপণ্যের দাম যদি গরিব মানুষের নাগালের মধ্যে না থাকে, তাহলে প্রোটিন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে গভীরভাবে ভাবা দরকার।

অনেক বিষয়েই কথা বলা যায়। তবে এ মুহূর্তে পেঁয়াজকে নাগালের মধ্যে রাখার জন্য চিন্তা করুক সংশ্লিষ্ট মহল—এটাই সবচেয়ে জরুরি।

পেঁয়াজ নিয়ে পরিহাস তো আজকের ব্যাপার নয়। প্রত্যেকেই জানত, কিছুদিনের মধ্যেই পেঁয়াজ নিয়ে একটা অঘটন ঘটবে। দাম যাবে বেড়ে। কিন্তু কবে সেই ‘মাহেন্দ্রক্ষণ’ আসবে, সেটা জানা ছিল না। অবশেষে সেই সময় এসে পড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৮০ টাকার পেঁয়াজের দাম বেড়ে হয়েছে ১২০ টাকা। কিছুটা ছোট পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ১১০ টাকা দরে।

পেঁয়াজের দাম কবে কমবে, সেটা অবশ্য এখনই বলা যাচ্ছে না। শঙ্কার ব্যাপার, গত বছরের মজুত পেঁয়াজের ১০ শতাংশ রয়েছে। বাকি ৯০ শতাংশ খাওয়া হয়ে গেছে। মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজের আবাদ শুরু হলেও তা বাজারে আসতে আরও মাস দেড়েক লাগবে। তাহলে পেঁয়াজের এই উচ্চমূল্য কমবে কী করে?

আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত পেঁয়াজ-সংক্রান্ত খবরটিতে ক্রেতার জন্য আশাবাদী কোনো উপাদান নেই। বোঝাই যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন উচ্চমূল্যেই পেঁয়াজ কিনে খেতে হবে। আর সরকার যদি চায়, তাহলে দাম কমতে পারে। আপাতত তার একটাই পথ—আমদানি। সরকার কি পেঁয়াজ আমদানির দিকে যাবে, নাকি নতুন পেঁয়াজ আসা পর্যন্ত উচ্চমূল্যেই পেঁয়াজ খাওয়াকেই স্বাভাবিক বলে মনে করবে? কেউ কেউ তো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, গত বছরও এই সময় এ রকমই ছিল পেঁয়াজের দাম। যদি সেটা জানাই থাকে, তাহলে আগেই কেন দাম স্থিতিশীল রাখার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে, গত বছর নভেম্বরে আলুর কেজি হয়েছিল ৭০ টাকা। এবার কেন যেন আলু তার রক্তচক্ষু এখনো দেখায়নি। মোটামুটি ২০-২৫ টাকা দরে পাওয়া যাচ্ছে গোল আলু। পেঁয়াজের সঙ্গে সন্ধি করে আলুর দামও যেন বেড়ে না যায়, কায়মনোবাক্যে তা প্রার্থনা করি।

পেঁয়াজের ঘাটতির কারণেই কি দাম বাড়ল, নাকি এর পেছনে কোনো সিন্ডিকেটের হাত আছে, তা জানা দরকার। গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন সুপারিশ করেছিল, পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৯০ টাকা পার হলেই আমদানির অনুমতি দিতে হবে। আর সেটা করা হলে একই সঙ্গে শুল্ক ছাড় দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। ভাবনাটি ভালো ছিল। পেঁয়াজ নিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্দিনে ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশকে কাজে পরিণত করলে ভালো হয়।

সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। এ সময় বাজার স্থিতিশীল না থাকলে মানুষ বিপদে পড়বে। শীতের সবজি উঠতে শুরু করলে সবজির বাজার হয়তো স্থিতিশীল হবে। মাছ-মাংসের দাম নিয়েও ভাবা দরকার। আমাদের দেশে পুষ্টিকর খাদ্য সহজলভ্য নয়। দরিদ্র মানুষের পক্ষে পুষ্টিকর খাবার দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ডিম আর ব্রয়লার মুরগি থেকে মূলত প্রোটিন পায় দরিদ্র মানুষ। সে খাদ্যপণ্যের দাম যদি গরিব মানুষের নাগালের মধ্যে না থাকে, তাহলে প্রোটিন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে গভীরভাবে ভাবা দরকার।

অনেক বিষয়েই কথা বলা যায়। তবে এ মুহূর্তে পেঁয়াজকে নাগালের মধ্যে রাখার জন্য চিন্তা করুক সংশ্লিষ্ট মহল—এটাই সবচেয়ে জরুরি।

জোসেফ গোয়েবলস ছিলেন হিটলারের নাৎসি জার্মানির তথ্য ও প্রচারবিষয়ক মন্ত্রী। তিনি ছিলেন মিথ্যাকে ‘সত্য’ বানানোর এক ভয়ংকর কৌশলের রূপকার। গোয়েবলস বিশ্বাস করতেন, ‘একটি বড় মিথ্যাকে বারবার বললে মানুষ একসময় সেটিকে সত্য বলে মেনে নেয়।’ তাঁর এই নীতি দিয়েই নাৎসি জার্মানি কোটি মানুষের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করেছিল...

১৫ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৃষ্ট মতভেদ নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার সাত দিনের আলটিমেটাম দেওয়ার পর, আজ শনিবার পঞ্চম দিন অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দলগুলোর মধ্যে যেন কোনো বিকার নেই। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সমমনা কয়েকটি দল ছাড়া এ বিষয়ে...

৪ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে একদিকে আছে দ্রুত উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের নির্ভরতা ও বৈশ্বিক অস্থিরতার চাপ। এই বাস্তবতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ। সংস্থাটি আমাদের কাছে একদিকে আর্থিক সহযোগী, অন্যদিকে কঠিন শিক্ষক...

৪ ঘণ্টা আগে

৪ নভেম্বর স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হলো। রাজধানীতে বেশ জাঁকালোভাবেই পালিত হয়েছে বরেণ্য এই চলচ্চিত্রকারের জন্মের একশ বছর। কোনো কোনো

১ দিন আগেঅরুণ কর্মকার

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৃষ্ট মতভেদ নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার সাত দিনের আলটিমেটাম দেওয়ার পর, আজ শনিবার পঞ্চম দিন অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দলগুলোর মধ্যে যেন কোনো বিকার নেই। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সমমনা কয়েকটি দল ছাড়া এ বিষয়ে কথাবার্তাও বলছে খুব কম দলই। সবচেয়ে বড় দল বিএনপি তো সরকারের আলটিমেটাম দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই জাতীয় নির্বাচনে ২৩৭টি আসনে তাঁদের প্রাথমিক মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা করেছে। এর পর থেকে এমনকি টেলিফোন করেও নাকি আলাপ-আলোচনার জন্য বিএনপির কোনো সাড়া পায়নি বলে অভিযোগ করেছে জামায়াত। এনসিপির পক্ষ থেকেও সরকারের আলটিমেটামের বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। আর কাদের কথা বলার আছে! অবশ্য ফেসবুক এবং টিভি টক শোতে উপস্থিত হয়ে কোনো কোনো ক্ষুদ্র দলের নেতারা কিছু কথা বলছেন। তাতেও নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নিশ্চিত জাতীয় নির্বাচনের বিষয়েও আশাপ্রদ কিছু নেই।

২৭০ দিন ধরে ৩০টি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে ‘জাতীয় ঐকমত্য’ সৃষ্টির গলদঘর্ম অধ্যবসায়ে রেফারির ভূমিকা পালন করা ঐকমত্য কমিশন জোড়াতালি দেওয়া এক সুপারিশ সরকারকে ধরিয়ে দিয়ে দৃশ্যপট থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’র কৌশলে এমনই এক সুপারিশ তারা দিয়ে গেছে যে তা প্রকাশ হওয়ার পর প্রায় সব দল, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকেরা বলেছেন, এই সুপারিশ জাতীয় ঐক্যের পরিবর্তে নতুন করে জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টি করবে। দৃশ্যত এখন তেমনটাই প্রতীয়মান হচ্ছে। এমনকি এই সুপারিশ নিয়ে সরকার কী করবে, তা-ও নির্ধারণ করতে না পেরে বন্দুকটা ফের রাজনীতিকদের ঘাড়ে রাখার কৌশল নিয়েছে। গত সোমবার উপদেষ্টা পরিষদের সভার পর এসেছে তাদের আলটিমেটাম। তাতে বলা হয়, গণভোট কবে অনুষ্ঠিত হবে, গণভোটের বিষয়বস্তু কী হবে এবং জুলাই সনদে বর্ণিত ভিন্নমতগুলো প্রসঙ্গে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে—তা নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলোর আলোকে জরুরি ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে অন্তর্বর্তী সরকারকে সাত দিনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ জানানো হয়। দলগুলো এটা করতে ব্যর্থ হলে সরকারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। এক. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ওই কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্ত হয়েছে তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিশনের সভায়। তিনি সভাপতি হিসেবে তাতে স্বাক্ষর করেছেন। ওই সুপারিশমালায় কোন কোন বিষয়ে কী কী ভিন্নমত আছে, সেগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্বপ্রণোদিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা করা সম্ভব কি না—সবই তিনি জানেন। কাজেই সরকারপ্রধান হিসেবে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে ডেকে আলোচনা করলে সমাধান সহজ হতো নাকি? যদি সমাধান না-ও হতো তাহলেও জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি এবং ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে কারও কোনো সন্দেহ থাকত না। এখন সে সন্দেহ অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতার মুখেই শোনা যায়। তাহলে দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠানে সরকার কেন উদ্যোগহীন থাকল! আবার শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিন্তু সরকারই নেবে। এ যেন এক সাপলুডু খেলা। দুই. রাজনৈতিক দলগুলোকে সাত দিনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শেষ করে সরকারকে দিকনির্দেশনা দিতে বলা হয়েছে। যে বিষয়গুলোর ফয়সালা রেফারির মধ্যস্থতায় ২৭০ দিনের অধ্যবসায়ে নিরসন হলো না, সেগুলো সাত দিনের আলোচনায় ফয়সালা যে হওয়ার নয়, তা সবাই বোঝে। তা ছাড়া, জাতীয় রাজনীতির কোনো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজনৈতিক দলগুলো স্বপ্রণোদিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা করেছে—এমন কোনো নজিরই তো নেই। এই কথা কি অন্তর্বর্তী সরকারের অজানা? তারপরও কেন এই অনর্থক আলটিমেটামের অবতারণা।

বলা হতে পারে যে রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সর্বশেষ সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সবকিছু জেনে-বুঝেও এমন একটি পদক্ষেপ ভবিষ্যতে শুধু লোকদেখানো হিসেবেই গণ্য হতে পারে। তিন. রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলোর আলোকে। কিন্তু এ কথা কে না বোঝে, যা ২৭০ দিনের অধ্যবসায়ে হয়নি তা সাত দিনে হবে না। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই তো জানে যে তাদের মতানৈক্য কোন কোন প্রশ্নে এবং কোনটা কত গভীর। কাজেই এখন যখন বিএনপি আর এনসিপি কার্যত আলোচনার বিষয়ে নিস্পৃহ, অন্যদিকে জামায়াতসহ আট দলের নেতারা আন্দোলনে নেমে সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করার হুমকি দিচ্ছেন, প্রয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েও নির্বাচনের আগে গণভোট হতেই হবে বলে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে কীভাবে আলোচনায় বসবে আর কী-ইবা সিদ্ধান্ত নেবে? সুতরাং চূড়ান্ত বিকল্প হচ্ছে সরকারের সিদ্ধান্ত। এখন প্রশ্ন হলো, যদি সেই সিদ্ধান্ত কোনো কোনো দলের মনঃপূত না হয় (না হওয়ারই কথা) তাহলে তারা কী অবস্থান নেবে? তারা কি সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নির্বাচনে যাবে, নাকি না। যদি না যায় তাহলে কি নির্বাচন হবে? যদি হয়ও তা কি সুষ্ঠু এবং এমন উৎসবমুখর হবে, যা সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে?

আগামী নির্বাচন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) একটি ‘প্রাক্-নির্বাচনী মূল্যায়ন’ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের নির্বাচনপূর্ব বর্তমান পরিবেশ নাজুক। নির্বাচনে নিরাপত্তা বাহিনী যে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে, সে বিষয়ে সাধারণের মধ্যে অবিশ্বাস রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে নিয়মিত সংলাপ প্রয়োজন। আইআরআই কিছু সুপারিশও দিয়েছে। তার মধ্যে প্রথমেই আছে, সব রাজনৈতিক দলকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? বিএনপির কথাই যদি বলি, যে জুলাই সনদে বিএনপি স্বাক্ষর করেছে, সেই সনদ তো নাকি ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশে অন্তর্ভুক্তই করা হয়নি। তাহলে বিএনপি কোন জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবে? জুলাই সনদ এবং সংবিধান সংশোধনের যেসব প্রস্তাব জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সরকারের কাছে উপস্থাপন করেছে, সেখানে তো রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমতগুলো (নোট অব ডিসেন্ট) রাখাই হয়নি। তাহলে কীভাবে তারা সবকিছু আইআরআইয়ের সুপারিশ আর অন্তর্বর্তী সরকারের আকাঙ্ক্ষা বা অঙ্গীকার অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। এসব কারণেই তো আলোচনার বিষয়ে অনেক রাজনৈতিক দল নির্বিকার। তাদের চাওয়া এখন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৃষ্ট মতভেদ নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার সাত দিনের আলটিমেটাম দেওয়ার পর, আজ শনিবার পঞ্চম দিন অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দলগুলোর মধ্যে যেন কোনো বিকার নেই। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সমমনা কয়েকটি দল ছাড়া এ বিষয়ে কথাবার্তাও বলছে খুব কম দলই। সবচেয়ে বড় দল বিএনপি তো সরকারের আলটিমেটাম দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই জাতীয় নির্বাচনে ২৩৭টি আসনে তাঁদের প্রাথমিক মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা করেছে। এর পর থেকে এমনকি টেলিফোন করেও নাকি আলাপ-আলোচনার জন্য বিএনপির কোনো সাড়া পায়নি বলে অভিযোগ করেছে জামায়াত। এনসিপির পক্ষ থেকেও সরকারের আলটিমেটামের বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। আর কাদের কথা বলার আছে! অবশ্য ফেসবুক এবং টিভি টক শোতে উপস্থিত হয়ে কোনো কোনো ক্ষুদ্র দলের নেতারা কিছু কথা বলছেন। তাতেও নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নিশ্চিত জাতীয় নির্বাচনের বিষয়েও আশাপ্রদ কিছু নেই।

২৭০ দিন ধরে ৩০টি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে ‘জাতীয় ঐকমত্য’ সৃষ্টির গলদঘর্ম অধ্যবসায়ে রেফারির ভূমিকা পালন করা ঐকমত্য কমিশন জোড়াতালি দেওয়া এক সুপারিশ সরকারকে ধরিয়ে দিয়ে দৃশ্যপট থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’র কৌশলে এমনই এক সুপারিশ তারা দিয়ে গেছে যে তা প্রকাশ হওয়ার পর প্রায় সব দল, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকেরা বলেছেন, এই সুপারিশ জাতীয় ঐক্যের পরিবর্তে নতুন করে জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টি করবে। দৃশ্যত এখন তেমনটাই প্রতীয়মান হচ্ছে। এমনকি এই সুপারিশ নিয়ে সরকার কী করবে, তা-ও নির্ধারণ করতে না পেরে বন্দুকটা ফের রাজনীতিকদের ঘাড়ে রাখার কৌশল নিয়েছে। গত সোমবার উপদেষ্টা পরিষদের সভার পর এসেছে তাদের আলটিমেটাম। তাতে বলা হয়, গণভোট কবে অনুষ্ঠিত হবে, গণভোটের বিষয়বস্তু কী হবে এবং জুলাই সনদে বর্ণিত ভিন্নমতগুলো প্রসঙ্গে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে—তা নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলোর আলোকে জরুরি ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে অন্তর্বর্তী সরকারকে সাত দিনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ জানানো হয়। দলগুলো এটা করতে ব্যর্থ হলে সরকারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। এক. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ওই কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্ত হয়েছে তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিশনের সভায়। তিনি সভাপতি হিসেবে তাতে স্বাক্ষর করেছেন। ওই সুপারিশমালায় কোন কোন বিষয়ে কী কী ভিন্নমত আছে, সেগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্বপ্রণোদিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা করা সম্ভব কি না—সবই তিনি জানেন। কাজেই সরকারপ্রধান হিসেবে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে ডেকে আলোচনা করলে সমাধান সহজ হতো নাকি? যদি সমাধান না-ও হতো তাহলেও জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি এবং ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে কারও কোনো সন্দেহ থাকত না। এখন সে সন্দেহ অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতার মুখেই শোনা যায়। তাহলে দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠানে সরকার কেন উদ্যোগহীন থাকল! আবার শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিন্তু সরকারই নেবে। এ যেন এক সাপলুডু খেলা। দুই. রাজনৈতিক দলগুলোকে সাত দিনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শেষ করে সরকারকে দিকনির্দেশনা দিতে বলা হয়েছে। যে বিষয়গুলোর ফয়সালা রেফারির মধ্যস্থতায় ২৭০ দিনের অধ্যবসায়ে নিরসন হলো না, সেগুলো সাত দিনের আলোচনায় ফয়সালা যে হওয়ার নয়, তা সবাই বোঝে। তা ছাড়া, জাতীয় রাজনীতির কোনো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজনৈতিক দলগুলো স্বপ্রণোদিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা করেছে—এমন কোনো নজিরই তো নেই। এই কথা কি অন্তর্বর্তী সরকারের অজানা? তারপরও কেন এই অনর্থক আলটিমেটামের অবতারণা।

বলা হতে পারে যে রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সর্বশেষ সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সবকিছু জেনে-বুঝেও এমন একটি পদক্ষেপ ভবিষ্যতে শুধু লোকদেখানো হিসেবেই গণ্য হতে পারে। তিন. রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলোর আলোকে। কিন্তু এ কথা কে না বোঝে, যা ২৭০ দিনের অধ্যবসায়ে হয়নি তা সাত দিনে হবে না। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই তো জানে যে তাদের মতানৈক্য কোন কোন প্রশ্নে এবং কোনটা কত গভীর। কাজেই এখন যখন বিএনপি আর এনসিপি কার্যত আলোচনার বিষয়ে নিস্পৃহ, অন্যদিকে জামায়াতসহ আট দলের নেতারা আন্দোলনে নেমে সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করার হুমকি দিচ্ছেন, প্রয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েও নির্বাচনের আগে গণভোট হতেই হবে বলে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে কীভাবে আলোচনায় বসবে আর কী-ইবা সিদ্ধান্ত নেবে? সুতরাং চূড়ান্ত বিকল্প হচ্ছে সরকারের সিদ্ধান্ত। এখন প্রশ্ন হলো, যদি সেই সিদ্ধান্ত কোনো কোনো দলের মনঃপূত না হয় (না হওয়ারই কথা) তাহলে তারা কী অবস্থান নেবে? তারা কি সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নির্বাচনে যাবে, নাকি না। যদি না যায় তাহলে কি নির্বাচন হবে? যদি হয়ও তা কি সুষ্ঠু এবং এমন উৎসবমুখর হবে, যা সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে?

আগামী নির্বাচন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) একটি ‘প্রাক্-নির্বাচনী মূল্যায়ন’ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের নির্বাচনপূর্ব বর্তমান পরিবেশ নাজুক। নির্বাচনে নিরাপত্তা বাহিনী যে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে, সে বিষয়ে সাধারণের মধ্যে অবিশ্বাস রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে নিয়মিত সংলাপ প্রয়োজন। আইআরআই কিছু সুপারিশও দিয়েছে। তার মধ্যে প্রথমেই আছে, সব রাজনৈতিক দলকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? বিএনপির কথাই যদি বলি, যে জুলাই সনদে বিএনপি স্বাক্ষর করেছে, সেই সনদ তো নাকি ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশে অন্তর্ভুক্তই করা হয়নি। তাহলে বিএনপি কোন জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবে? জুলাই সনদ এবং সংবিধান সংশোধনের যেসব প্রস্তাব জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সরকারের কাছে উপস্থাপন করেছে, সেখানে তো রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমতগুলো (নোট অব ডিসেন্ট) রাখাই হয়নি। তাহলে কীভাবে তারা সবকিছু আইআরআইয়ের সুপারিশ আর অন্তর্বর্তী সরকারের আকাঙ্ক্ষা বা অঙ্গীকার অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। এসব কারণেই তো আলোচনার বিষয়ে অনেক রাজনৈতিক দল নির্বিকার। তাদের চাওয়া এখন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন।

জোসেফ গোয়েবলস ছিলেন হিটলারের নাৎসি জার্মানির তথ্য ও প্রচারবিষয়ক মন্ত্রী। তিনি ছিলেন মিথ্যাকে ‘সত্য’ বানানোর এক ভয়ংকর কৌশলের রূপকার। গোয়েবলস বিশ্বাস করতেন, ‘একটি বড় মিথ্যাকে বারবার বললে মানুষ একসময় সেটিকে সত্য বলে মেনে নেয়।’ তাঁর এই নীতি দিয়েই নাৎসি জার্মানি কোটি মানুষের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করেছিল...

১৫ জুলাই ২০২৫

পেঁয়াজ নিয়ে পরিহাস তো আজকের ব্যাপার নয়। প্রত্যেকেই জানত, কিছুদিনের মধ্যেই পেঁয়াজ নিয়ে একটা অঘটন ঘটবে। দাম যাবে বেড়ে। কিন্তু কবে সেই ‘মাহেন্দ্রক্ষণ’ আসবে, সেটা জানা ছিল না। অবশেষে সেই সময় এসে পড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৮০ টাকার পেঁয়াজের দাম বেড়ে হয়েছে ১২০ টাকা।

৩ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে একদিকে আছে দ্রুত উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের নির্ভরতা ও বৈশ্বিক অস্থিরতার চাপ। এই বাস্তবতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ। সংস্থাটি আমাদের কাছে একদিকে আর্থিক সহযোগী, অন্যদিকে কঠিন শিক্ষক...

৪ ঘণ্টা আগে

৪ নভেম্বর স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হলো। রাজধানীতে বেশ জাঁকালোভাবেই পালিত হয়েছে বরেণ্য এই চলচ্চিত্রকারের জন্মের একশ বছর। কোনো কোনো

১ দিন আগেশোয়েব সাম্য সিদ্দিক

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে একদিকে আছে দ্রুত উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের নির্ভরতা ও বৈশ্বিক অস্থিরতার চাপ। এই বাস্তবতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ। সংস্থাটি আমাদের কাছে একদিকে আর্থিক সহযোগী, অন্যদিকে কঠিন শিক্ষক, যে সহায়তা দেয়, কিন্তু শর্তও দেয়। কেউ বলেন, আইএমএফ ছাড়া চলা কঠিন, আবার অনেকে মনে করেন আইএমএফের শর্ত মানলে দেশ পিছিয়ে যায়। বাস্তবতা হলো, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝেই সত্য লুকিয়ে আছে।

বাংলাদেশ ২০২৩ সালে আইএমএফ থেকে প্রায় ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ নেয়। এই ঋণের মূল উদ্দেশ্য ছিল রিজার্ভের ঘাটতি পূরণ করা, বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ করা, আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার করা। কোভিড-পরবর্তী সময়, জ্বালানি-সংকট এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি তখন এক কঠিন অবস্থায় ছিল। ডলার বাজারে অস্থিরতা, আমদানিতে বাধা, মুদ্রাস্ফীতি এবং রেমিট্যান্সের অনিয়মিত প্রবাহ—সব মিলিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি চাপে পড়ে। আইএমএফ তখন আসে একধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কিন্তু এই সহায়তা শুধু অর্থ দেওয়ার মধ্যে আটকে ছিল না, বরং পুরো নীতির দিকনির্দেশনাও বদলে দেয়।

আইএমএফ মূলত চায় অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা। তারা মনে করে, ভর্তুকি কমাতে হবে, করজাল বাড়াতে হবে, মুদ্রানীতি বাজারভিত্তিক করতে হবে, বিনিময় হার বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে শৃঙ্খলা আনতে হবে। তাদের মতে, এই নীতিগুলো মানলে দেশের অর্থনীতি টেকসই পথে চলবে। আসলে, বিশ্বব্যাপী আইএমএফ একই মডেল অনুসরণ করে—‘আগে হিসাবের ভারসাম্য, পরে মানুষের স্বস্তি’।

এখানেই বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে আইএমএফের তত্ত্বের সংঘর্ষ তৈরি হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত শ্রমনির্ভর, আমদানিনির্ভর এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসানির্ভর। এখানে ছোট ব্যবসা, কৃষি এবং প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভর করে জীবন চলে। আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী যখন জ্বালানিতে ভর্তুকি কমানো হয়, তখন গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বেড়ে যায়। এতে শিল্পের উৎপাদন ব্যয় বাড়ে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কৃষকের খরচও বাড়ে। ফলে সবকিছুর দাম বাড়ে, কর্মসংস্থান কমে যায়, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

তবু আইএমএফের কিছু দিক নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। প্রথমত, তারা অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে চায়। রিজার্ভের হিসাব, রাজস্ব ঘাটতি এবং বাজেট পরিকল্পনায় তারা জবাবদিহি নিশ্চিত করতে চায়। দ্বিতীয়ত, তাদের কারণে সরকারকে কিছু কাঠামোগত সংস্কারের পথে যেতে হয়, যেমন কর প্রশাসন আধুনিক করা, ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ কমানো এবং সুদের হার বাজারভিত্তিক করা। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাজারে আইএমএফের উপস্থিতি মানে বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি আস্থার সংকেত। যেমন আইএমএফের ঋণ অনুমোদনের পর বিশ্বব্যাংক, এডিবি এবং জাইকার মতো সংস্থাগুলো নতুন করে সহযোগিতায় আগ্রহ দেখায়। এতে বাজেটে টাকার প্রবাহ কিছুটা বাড়ে এবং স্থিতিশীলতার বার্তা ছড়ায়।

তবে এর পাশাপাশি নেতিবাচক দিকগুলোও স্পষ্ট। আইএমএফের শর্ত মানতে গিয়ে সরকারকে ধীরে ধীরে জ্বালানি, সার, বিদ্যুৎ এবং সামাজিক খাতে ভর্তুকি কমাতে হয়। এতে সমাজের নিচের স্তরের মানুষের ওপর চাপ বাড়ে। একদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, অন্যদিকে আয় বাড়ে না। এতে বিশেষ করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুদের হার বাজারভিত্তিক করার বিষয়টিও এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে ব্যাংকগুলো একটি নির্দিষ্ট সীমায় ঋণ দিত, ফলে ব্যবসায়ীরা কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন সেই সীমা তুলে দেওয়ায় ব্যাংকগুলো ঝুঁকি বিবেচনা করে সুদের হার বাড়াচ্ছে। এতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা নতুন ব্যবসায়ী ঋণ পেতে সমস্যায় পড়ছেন। শিল্প খাতে বিনিয়োগের গতি কমছে, নতুন চাকরির সুযোগও কমছে। অর্থনীতি কাগজে স্থিতিশীল মনে হলেও বাস্তবে তা কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ছে।

আরেকটি বড় বিষয় হলো, আইএমএফের নজর রাজস্ব আদায়ে। তারা চায় বাংলাদেশ কর-জিডিপি অনুপাত বাড়াক। হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের রাজাওয়ালি ফাউন্ডেশনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম, প্রায় ৯ শতাংশের মতো। তাই আইএমএফ বলছে করজাল বাড়াতে হবে। কিন্তু যদি তা হয় শুধুই চাপ দিয়ে, তাহলে তা উল্টো ফল দেয়। বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ এখনো জটিল, যেখানে কর রিটার্ন দেওয়া অনেকের জন্য কঠিন। আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী, কর প্রশাসনকে আধুনিক করা জরুরি, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে করদাতাদের সেবা দেওয়ার অবকাঠামো এখনো দুর্বল।

এই অবস্থায় অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আইএমএফের সংস্কার নীতি যদি মানবিক হয় তাহলে তা দেশের জন্য আশীর্বাদ। কিন্তু যদি তা যান্ত্রিক হয় তাহলে মানুষের জীবনে কষ্ট বাড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভর্তুকি পুরোপুরি কেটে দিলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথচ খাদ্যনিরাপত্তা বজায় রাখতে কৃষিকে সহায়তা দেওয়া জরুরি। তাই সংস্কার মানে কেবল কাটছাঁট নয়, বরং ভারসাম্য রক্ষা করা।

প্রশ্ন হলো, আইএমএফ ছাড়া কি আমাদের বিকল্প নেই? বাস্তবে বিকল্প আছে, তবে তা সহজ নয়। প্রথমত, নিজস্ব রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। কর প্রশাসন সহজ করতে হবে এবং ঝামেলামুক্ত রিটার্ন ব্যবস্থা আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, রেমিট্যান্সে স্থায়ী প্রণোদনা দিতে হবে যাতে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠাতে উৎসাহিত হয়। তৃতীয়ত, রপ্তানি খাতকে বৈচিত্র্যময় করতে হবে, যাতে পোশাকের পাশাপাশি ফার্মাসিউটিক্যালস, চামড়া, কৃষিপণ্য ও আইটি খাতে নতুন বাজার তৈরি হয়। চতুর্থত, জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

বিদেশি ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা দরকার। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক বা অন্য উৎস থেকে ঋণ নিলেও প্রকল্পগুলো বেছে নিতে হবে উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে। এমন প্রকল্প নিতে হবে, যা থেকে আয় বাড়বে, যেমন রপ্তানি বৃদ্ধি বা আমদানি কমানো। বর্তমানে অনেক প্রকল্প আছে যেগুলো বৈদেশিক ঋণে চলছে কিন্তু রিটার্ন নেই। এসব প্রকল্প বন্ধ করতে হবে, না হলে ঋণ বাড়বে অথচ আয় বাড়বে না।

বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নীতি ও বাস্তবতার ভারসাম্য রক্ষা করা। আইএমএফের সংস্কার প্রয়োজন, তবে তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে হবে। দাম বাড়ানোর আগে বিকল্প দিতে হবে, কর বাড়ানোর আগে করদাতার সেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং ঋণ নেওয়ার আগে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। মানুষ যেন নীতির ফল নিজের জীবনে দেখতে পায়, সেটিই হবে প্রকৃত সংস্কার।

সবশেষে বলা যায়, আইএমএফ কোনো শত্রু নয়, আবার নিখুঁত বন্ধু হিসেবেও দেখা যায় না। এটি এমন একটি সংস্থা, যা আমাদের ভুলগুলো আয়নায় দেখিয়ে দেয়, কিন্তু আয়না পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব আমাদেরই।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে একদিকে আছে দ্রুত উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের নির্ভরতা ও বৈশ্বিক অস্থিরতার চাপ। এই বাস্তবতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ। সংস্থাটি আমাদের কাছে একদিকে আর্থিক সহযোগী, অন্যদিকে কঠিন শিক্ষক, যে সহায়তা দেয়, কিন্তু শর্তও দেয়। কেউ বলেন, আইএমএফ ছাড়া চলা কঠিন, আবার অনেকে মনে করেন আইএমএফের শর্ত মানলে দেশ পিছিয়ে যায়। বাস্তবতা হলো, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝেই সত্য লুকিয়ে আছে।

বাংলাদেশ ২০২৩ সালে আইএমএফ থেকে প্রায় ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ নেয়। এই ঋণের মূল উদ্দেশ্য ছিল রিজার্ভের ঘাটতি পূরণ করা, বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ করা, আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার করা। কোভিড-পরবর্তী সময়, জ্বালানি-সংকট এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি তখন এক কঠিন অবস্থায় ছিল। ডলার বাজারে অস্থিরতা, আমদানিতে বাধা, মুদ্রাস্ফীতি এবং রেমিট্যান্সের অনিয়মিত প্রবাহ—সব মিলিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি চাপে পড়ে। আইএমএফ তখন আসে একধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কিন্তু এই সহায়তা শুধু অর্থ দেওয়ার মধ্যে আটকে ছিল না, বরং পুরো নীতির দিকনির্দেশনাও বদলে দেয়।

আইএমএফ মূলত চায় অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা। তারা মনে করে, ভর্তুকি কমাতে হবে, করজাল বাড়াতে হবে, মুদ্রানীতি বাজারভিত্তিক করতে হবে, বিনিময় হার বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে শৃঙ্খলা আনতে হবে। তাদের মতে, এই নীতিগুলো মানলে দেশের অর্থনীতি টেকসই পথে চলবে। আসলে, বিশ্বব্যাপী আইএমএফ একই মডেল অনুসরণ করে—‘আগে হিসাবের ভারসাম্য, পরে মানুষের স্বস্তি’।

এখানেই বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে আইএমএফের তত্ত্বের সংঘর্ষ তৈরি হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত শ্রমনির্ভর, আমদানিনির্ভর এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসানির্ভর। এখানে ছোট ব্যবসা, কৃষি এবং প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভর করে জীবন চলে। আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী যখন জ্বালানিতে ভর্তুকি কমানো হয়, তখন গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বেড়ে যায়। এতে শিল্পের উৎপাদন ব্যয় বাড়ে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কৃষকের খরচও বাড়ে। ফলে সবকিছুর দাম বাড়ে, কর্মসংস্থান কমে যায়, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

তবু আইএমএফের কিছু দিক নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। প্রথমত, তারা অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে চায়। রিজার্ভের হিসাব, রাজস্ব ঘাটতি এবং বাজেট পরিকল্পনায় তারা জবাবদিহি নিশ্চিত করতে চায়। দ্বিতীয়ত, তাদের কারণে সরকারকে কিছু কাঠামোগত সংস্কারের পথে যেতে হয়, যেমন কর প্রশাসন আধুনিক করা, ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ কমানো এবং সুদের হার বাজারভিত্তিক করা। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাজারে আইএমএফের উপস্থিতি মানে বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি আস্থার সংকেত। যেমন আইএমএফের ঋণ অনুমোদনের পর বিশ্বব্যাংক, এডিবি এবং জাইকার মতো সংস্থাগুলো নতুন করে সহযোগিতায় আগ্রহ দেখায়। এতে বাজেটে টাকার প্রবাহ কিছুটা বাড়ে এবং স্থিতিশীলতার বার্তা ছড়ায়।

তবে এর পাশাপাশি নেতিবাচক দিকগুলোও স্পষ্ট। আইএমএফের শর্ত মানতে গিয়ে সরকারকে ধীরে ধীরে জ্বালানি, সার, বিদ্যুৎ এবং সামাজিক খাতে ভর্তুকি কমাতে হয়। এতে সমাজের নিচের স্তরের মানুষের ওপর চাপ বাড়ে। একদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, অন্যদিকে আয় বাড়ে না। এতে বিশেষ করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুদের হার বাজারভিত্তিক করার বিষয়টিও এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে ব্যাংকগুলো একটি নির্দিষ্ট সীমায় ঋণ দিত, ফলে ব্যবসায়ীরা কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন সেই সীমা তুলে দেওয়ায় ব্যাংকগুলো ঝুঁকি বিবেচনা করে সুদের হার বাড়াচ্ছে। এতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা নতুন ব্যবসায়ী ঋণ পেতে সমস্যায় পড়ছেন। শিল্প খাতে বিনিয়োগের গতি কমছে, নতুন চাকরির সুযোগও কমছে। অর্থনীতি কাগজে স্থিতিশীল মনে হলেও বাস্তবে তা কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ছে।

আরেকটি বড় বিষয় হলো, আইএমএফের নজর রাজস্ব আদায়ে। তারা চায় বাংলাদেশ কর-জিডিপি অনুপাত বাড়াক। হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের রাজাওয়ালি ফাউন্ডেশনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম, প্রায় ৯ শতাংশের মতো। তাই আইএমএফ বলছে করজাল বাড়াতে হবে। কিন্তু যদি তা হয় শুধুই চাপ দিয়ে, তাহলে তা উল্টো ফল দেয়। বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ এখনো জটিল, যেখানে কর রিটার্ন দেওয়া অনেকের জন্য কঠিন। আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী, কর প্রশাসনকে আধুনিক করা জরুরি, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে করদাতাদের সেবা দেওয়ার অবকাঠামো এখনো দুর্বল।

এই অবস্থায় অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আইএমএফের সংস্কার নীতি যদি মানবিক হয় তাহলে তা দেশের জন্য আশীর্বাদ। কিন্তু যদি তা যান্ত্রিক হয় তাহলে মানুষের জীবনে কষ্ট বাড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভর্তুকি পুরোপুরি কেটে দিলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথচ খাদ্যনিরাপত্তা বজায় রাখতে কৃষিকে সহায়তা দেওয়া জরুরি। তাই সংস্কার মানে কেবল কাটছাঁট নয়, বরং ভারসাম্য রক্ষা করা।

প্রশ্ন হলো, আইএমএফ ছাড়া কি আমাদের বিকল্প নেই? বাস্তবে বিকল্প আছে, তবে তা সহজ নয়। প্রথমত, নিজস্ব রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। কর প্রশাসন সহজ করতে হবে এবং ঝামেলামুক্ত রিটার্ন ব্যবস্থা আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, রেমিট্যান্সে স্থায়ী প্রণোদনা দিতে হবে যাতে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠাতে উৎসাহিত হয়। তৃতীয়ত, রপ্তানি খাতকে বৈচিত্র্যময় করতে হবে, যাতে পোশাকের পাশাপাশি ফার্মাসিউটিক্যালস, চামড়া, কৃষিপণ্য ও আইটি খাতে নতুন বাজার তৈরি হয়। চতুর্থত, জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

বিদেশি ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা দরকার। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক বা অন্য উৎস থেকে ঋণ নিলেও প্রকল্পগুলো বেছে নিতে হবে উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে। এমন প্রকল্প নিতে হবে, যা থেকে আয় বাড়বে, যেমন রপ্তানি বৃদ্ধি বা আমদানি কমানো। বর্তমানে অনেক প্রকল্প আছে যেগুলো বৈদেশিক ঋণে চলছে কিন্তু রিটার্ন নেই। এসব প্রকল্প বন্ধ করতে হবে, না হলে ঋণ বাড়বে অথচ আয় বাড়বে না।

বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নীতি ও বাস্তবতার ভারসাম্য রক্ষা করা। আইএমএফের সংস্কার প্রয়োজন, তবে তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে হবে। দাম বাড়ানোর আগে বিকল্প দিতে হবে, কর বাড়ানোর আগে করদাতার সেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং ঋণ নেওয়ার আগে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। মানুষ যেন নীতির ফল নিজের জীবনে দেখতে পায়, সেটিই হবে প্রকৃত সংস্কার।

সবশেষে বলা যায়, আইএমএফ কোনো শত্রু নয়, আবার নিখুঁত বন্ধু হিসেবেও দেখা যায় না। এটি এমন একটি সংস্থা, যা আমাদের ভুলগুলো আয়নায় দেখিয়ে দেয়, কিন্তু আয়না পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব আমাদেরই।

জোসেফ গোয়েবলস ছিলেন হিটলারের নাৎসি জার্মানির তথ্য ও প্রচারবিষয়ক মন্ত্রী। তিনি ছিলেন মিথ্যাকে ‘সত্য’ বানানোর এক ভয়ংকর কৌশলের রূপকার। গোয়েবলস বিশ্বাস করতেন, ‘একটি বড় মিথ্যাকে বারবার বললে মানুষ একসময় সেটিকে সত্য বলে মেনে নেয়।’ তাঁর এই নীতি দিয়েই নাৎসি জার্মানি কোটি মানুষের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করেছিল...

১৫ জুলাই ২০২৫

পেঁয়াজ নিয়ে পরিহাস তো আজকের ব্যাপার নয়। প্রত্যেকেই জানত, কিছুদিনের মধ্যেই পেঁয়াজ নিয়ে একটা অঘটন ঘটবে। দাম যাবে বেড়ে। কিন্তু কবে সেই ‘মাহেন্দ্রক্ষণ’ আসবে, সেটা জানা ছিল না। অবশেষে সেই সময় এসে পড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৮০ টাকার পেঁয়াজের দাম বেড়ে হয়েছে ১২০ টাকা।

৩ ঘণ্টা আগে

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৃষ্ট মতভেদ নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার সাত দিনের আলটিমেটাম দেওয়ার পর, আজ শনিবার পঞ্চম দিন অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দলগুলোর মধ্যে যেন কোনো বিকার নেই। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সমমনা কয়েকটি দল ছাড়া এ বিষয়ে...

৪ ঘণ্টা আগে

৪ নভেম্বর স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হলো। রাজধানীতে বেশ জাঁকালোভাবেই পালিত হয়েছে বরেণ্য এই চলচ্চিত্রকারের জন্মের একশ বছর। কোনো কোনো

১ দিন আগেসম্পাদকীয়

পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেলও ঋত্বিককে নিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করেছে সংবাদ, ফিচার, প্রতিবেদন। কিন্তু ৫ নভেম্বর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে চোখ গেলে দেখা যায়, রাজশাহীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ঋত্বিকের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাড়িটিতেই হয়েছে ঋত্বিক স্মরণ। সেই যে গত বছরের ৬ ও ৭ আগস্ট গোপনে বাড়িটি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো, তার পর থেকে তা ধ্বংসস্তূপ হিসেবেই টিকে আছে!

অবাক কাণ্ড, ঋত্বিকের বাড়ি লন্ডভন্ড করে দেওয়ার এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু ঋত্বিকের স্মৃতি সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো মহলের মাথাব্যথা আছে কি না, সেটাও বোঝার কোনো উপায় নেই। কোন উল্লাসের সঙ্গী হয়ে ঋত্বিকের বাড়ি ভেঙেছিল দুর্বৃত্তের দল, সে উত্তর কেউ দেয়নি। ঋত্বিক যে আমাদের সংস্কৃতি-সাধনার একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ, সে কথা ভুলে গেলে কোন পরিচয়ে পরিচিত হবে আমাদের সংস্কৃতি?

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু স্বাভাবিক রাজনৈতিক সরকারগুলোও কি এই প্রশ্নগুলোর ঠিক মূল্যায়ন করে? ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যতটা সজাগ থাকতে হয়, সেই সচেতনতা আমাদের আছে কি? রাজশাহীতে ঋত্বিকের বাড়ি বছর পেরিয়েও ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকবে কেন? আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে, এ বছরের জুন মাসেই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শাহজাদপুরের কাছারিবাড়িতে হামলা করেছিল একদল আত্মবিস্মৃত দুর্বৃত্তের দল। এসব কিসের ইঙ্গিত, তা বোঝার দরকার আছে।

ঋত্বিককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাঁর স্মৃতি পুনরুদ্ধার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রগুলোর ডিজিটাল সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রকাশ খুবই জরুরি। রাজশাহীতে ধ্বংসস্তূপ থেকেই ফিনিক্স পাখির মতো জন্ম নিক ঋত্বিক স্মৃতি জাদুঘর। সেই জাদুঘরে ঋত্বিকের চলচ্চিত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত জিনিস ও চিঠিপত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়। পাশাপাশি যাদের বর্বরোচিত হামলায় ধ্বংস হয়েছে ঋত্বিকের বাড়ি, তাদের দুর্বৃত্তপনা বন্ধ করার জন্য কঠোর হোক সরকার। এ জন্য শুধু সরকার নয়, সচেতন সংস্কৃতিসেবীদেরও সোচ্চার হওয়া দরকার। সমাজের সব ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নইলে সত্যিই একদিন হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতি বলে কিছুই থাকবে না। বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করা না হলে বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনায় আমরা পিছিয়ে যাব।

ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে রাজশাহীর মিয়াপাড়ার ঋত্বিকের পৈতৃক বাড়িতে ঐতিহ্য অনুযায়ী এ বছরও চলচ্চিত্রকারের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ২০০৯ সাল থেকেই ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি নিয়মিতভাবে এই চলচ্চিত্রকারের জন্মবার্ষিকী পালন করে আসছে। আশা করব, ঋত্বিক যেন কারও মতলবি দুরভিসন্ধির কারণে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যান। শুধু ঋত্বিক নন, আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অর্জন সংরক্ষণের ব্যাপারে আমরা যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। নইলে এই লজ্জা আমাদের ঘুচবে না কখনো।

পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেলও ঋত্বিককে নিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করেছে সংবাদ, ফিচার, প্রতিবেদন। কিন্তু ৫ নভেম্বর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে চোখ গেলে দেখা যায়, রাজশাহীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ঋত্বিকের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাড়িটিতেই হয়েছে ঋত্বিক স্মরণ। সেই যে গত বছরের ৬ ও ৭ আগস্ট গোপনে বাড়িটি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো, তার পর থেকে তা ধ্বংসস্তূপ হিসেবেই টিকে আছে!

অবাক কাণ্ড, ঋত্বিকের বাড়ি লন্ডভন্ড করে দেওয়ার এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু ঋত্বিকের স্মৃতি সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো মহলের মাথাব্যথা আছে কি না, সেটাও বোঝার কোনো উপায় নেই। কোন উল্লাসের সঙ্গী হয়ে ঋত্বিকের বাড়ি ভেঙেছিল দুর্বৃত্তের দল, সে উত্তর কেউ দেয়নি। ঋত্বিক যে আমাদের সংস্কৃতি-সাধনার একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ, সে কথা ভুলে গেলে কোন পরিচয়ে পরিচিত হবে আমাদের সংস্কৃতি?

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু স্বাভাবিক রাজনৈতিক সরকারগুলোও কি এই প্রশ্নগুলোর ঠিক মূল্যায়ন করে? ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যতটা সজাগ থাকতে হয়, সেই সচেতনতা আমাদের আছে কি? রাজশাহীতে ঋত্বিকের বাড়ি বছর পেরিয়েও ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকবে কেন? আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে, এ বছরের জুন মাসেই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শাহজাদপুরের কাছারিবাড়িতে হামলা করেছিল একদল আত্মবিস্মৃত দুর্বৃত্তের দল। এসব কিসের ইঙ্গিত, তা বোঝার দরকার আছে।

ঋত্বিককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাঁর স্মৃতি পুনরুদ্ধার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রগুলোর ডিজিটাল সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রকাশ খুবই জরুরি। রাজশাহীতে ধ্বংসস্তূপ থেকেই ফিনিক্স পাখির মতো জন্ম নিক ঋত্বিক স্মৃতি জাদুঘর। সেই জাদুঘরে ঋত্বিকের চলচ্চিত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত জিনিস ও চিঠিপত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়। পাশাপাশি যাদের বর্বরোচিত হামলায় ধ্বংস হয়েছে ঋত্বিকের বাড়ি, তাদের দুর্বৃত্তপনা বন্ধ করার জন্য কঠোর হোক সরকার। এ জন্য শুধু সরকার নয়, সচেতন সংস্কৃতিসেবীদেরও সোচ্চার হওয়া দরকার। সমাজের সব ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নইলে সত্যিই একদিন হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতি বলে কিছুই থাকবে না। বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করা না হলে বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনায় আমরা পিছিয়ে যাব।

ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে রাজশাহীর মিয়াপাড়ার ঋত্বিকের পৈতৃক বাড়িতে ঐতিহ্য অনুযায়ী এ বছরও চলচ্চিত্রকারের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ২০০৯ সাল থেকেই ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি নিয়মিতভাবে এই চলচ্চিত্রকারের জন্মবার্ষিকী পালন করে আসছে। আশা করব, ঋত্বিক যেন কারও মতলবি দুরভিসন্ধির কারণে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যান। শুধু ঋত্বিক নন, আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অর্জন সংরক্ষণের ব্যাপারে আমরা যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। নইলে এই লজ্জা আমাদের ঘুচবে না কখনো।

জোসেফ গোয়েবলস ছিলেন হিটলারের নাৎসি জার্মানির তথ্য ও প্রচারবিষয়ক মন্ত্রী। তিনি ছিলেন মিথ্যাকে ‘সত্য’ বানানোর এক ভয়ংকর কৌশলের রূপকার। গোয়েবলস বিশ্বাস করতেন, ‘একটি বড় মিথ্যাকে বারবার বললে মানুষ একসময় সেটিকে সত্য বলে মেনে নেয়।’ তাঁর এই নীতি দিয়েই নাৎসি জার্মানি কোটি মানুষের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করেছিল...

১৫ জুলাই ২০২৫

পেঁয়াজ নিয়ে পরিহাস তো আজকের ব্যাপার নয়। প্রত্যেকেই জানত, কিছুদিনের মধ্যেই পেঁয়াজ নিয়ে একটা অঘটন ঘটবে। দাম যাবে বেড়ে। কিন্তু কবে সেই ‘মাহেন্দ্রক্ষণ’ আসবে, সেটা জানা ছিল না। অবশেষে সেই সময় এসে পড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৮০ টাকার পেঁয়াজের দাম বেড়ে হয়েছে ১২০ টাকা।

৩ ঘণ্টা আগে

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৃষ্ট মতভেদ নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার সাত দিনের আলটিমেটাম দেওয়ার পর, আজ শনিবার পঞ্চম দিন অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দলগুলোর মধ্যে যেন কোনো বিকার নেই। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সমমনা কয়েকটি দল ছাড়া এ বিষয়ে...

৪ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে একদিকে আছে দ্রুত উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের নির্ভরতা ও বৈশ্বিক অস্থিরতার চাপ। এই বাস্তবতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ। সংস্থাটি আমাদের কাছে একদিকে আর্থিক সহযোগী, অন্যদিকে কঠিন শিক্ষক...

৪ ঘণ্টা আগে