অলাত এহ্সান

‘উত্তর-সত্য’ কথাটা হালে পত্রিকাপাড়া ও শিক্ষিত মহলে বেশ চালু হয়ে গেছে। এর অর্থও কঠিন নয়, কিন্তু কাণ্ডটা ভয়ংকর। যেকোনো ঘটনার অন্তত দুটি অংশ থাকে—একটা হলো ঘটনা, অন্যটা ঘটনা সম্পর্কে আমরা যা জানি। অন্যভাবে বললে, আমরা যা জানি তার পেছনে একটা ঘটনা থাকে, যাকে বস্তুনিষ্ঠ হিসেবে ধরা হয়। ঘটনার ওই বস্তুনিষ্ঠতা আমাদের জানাকে সত্যে পরিণত করে।

‘উত্তর-সত্য’ হলো এর উল্টো এবং আরেক ধাপ এগিয়ে। মানে, ঘটনা কী ঘটল-না ঘটল, আর তার সম্পর্কে কী জানা গেল, সেটা বিষয় না; বরং ঘটনা সম্পর্কে যা প্রচার করা হচ্ছে তাকেই সত্য বলে মনে করতে বাধ্য হওয়া। বাধ্য হওয়া মানে, ঘটনার সত্যতা খুঁজে বের করার চেয়ে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার ভেতর সত্য হারিয়ে ফেলা। সেটাই এখানে বড় ব্যাপার।

সেই যে অ্যাডলফ হিটলারের নামে একটা কথা চালু আছে, একটা মিথ্যা এক শ বার বলা হলে সমাজে তা সত্যের মতো হয়ে যায়। এটাকে বলা যাবে উত্তর-সত্য তৈরির প্রক্রিয়া। কিন্তু একটা মিথ্যা ঢাকতে গিয়ে আরও দশটা মিথ্যা বলতে হয়, তাতে সমাজে মিথ্যার পরিমাণ বাড়তেই থাকে।

উত্তর-সত্য কথাটার প্রাতিষ্ঠানিক চল সামনে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুল আলোচিত সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচার-বক্তৃতা ঘিরে। কিন্তু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সব দলই কি এই ‘উত্তর-সত্য’ তৈরি করে না? শুধু সরকারি দলই নয়, কখনো খোদ রাষ্ট্রও এই ‘উত্তর-সত্য’ তৈরি করে। রাষ্ট্র এটা করে রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে।

কথায় আছে, প্রচারেই প্রসার, তা ভালো-মন্দ যা-ই হোক। এখন প্রচারের যুগ, তাতে সন্দেহ নেই। (আরেকটু পোক্ত করে বললে, প্রচার বাণিজ্যের যুগ। তা তো বটেই। নইলে এত এত প্রচারমাধ্যম কি ঘাটের মড়া টানতে পয়দা হয়েছে?) দেশে বৈধ-অবৈধ এত প্রচারমাধ্যম, সেখানে ঘটনার ‘প্রকৃত সত্য’ আর ‘উত্তর-সত্য’ বুঝে ওঠা ভার। কে কোন প্রচারে নিজের হীন স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে, কে মীমাংসা করে উঠতে পারে সহজেই? ঘটনার কাছে না থাকলে, একটু অনুসন্ধান না করলে মুহূর্তেই ভুলভাল তথ্যে হাবুডুবু খেতে হয় মানুষকে। কষ্ট করে সত্যটা জেনে নিতে হয় তাকেই।

এখানেই একজন সংবাদকর্মীর গুরুত্ব, ঘটনাকে একটু খতিয়ে জানা, কাছ থেকে দেখা। এ কারণেই সংবাদমাধ্যমগুলো পয়সা খরচ করে দেশের জেলা-উপজেলায় প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়। তাতেও কি সবটুকু সত্য বা ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায় সব সময়? এটা বের করে আনা সবাইকে দিয়ে সম্ভবও হয় না। এ কারণেই দেশে লাখো সংবাদকর্মী থাকলেও অনেক সময় সত্যটা আমরা জানতে পারি না।

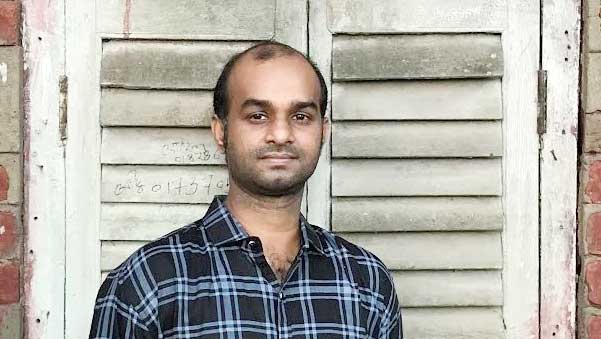

ঘটনার সঠিক বর্ণনা জানার জন্য আমাদের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হয়। ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকার মতোই এই ব্যাপার। দুর্গম এলাকাই হোক আর রাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হোক, পার্বত্য অঞ্চলের কোনো ঘটনার সত্যটা চট্ করে বুঝে ওঠা সমতলের মানুষের জন্য সহজ নয়। কতভাবে যে একটা বর্ণনা নগরে পৌঁছে, তার ইয়ত্তা নেই। তেমন এলাকায় সংবাদকর্মীর দায়িত্ব পালন করতেন বদরুল ইসলাম মাসুদ ভাই। আমার মোবাইল ফোনে তোলা ছবির তারিখ বলছে, এক বছর আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছে তারও কিছু আগে।

উত্তর-সত্যের প্রসঙ্গ আগেই তুলেছি। রাষ্ট্রের নানা স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে তো বটেই, স্পষ্টভাবে পাহাড় নিয়ে এই কাণ্ড হামেশাই ঘটে। একটা ঘটনা খবর হিসেবে নগরে আসার আগেই তা রাজনৈতিক নানা ভাষ্য ও পক্ষ তৈরি হয়ে যায়। কেবল রাষ্ট্রের নয়, রাষ্ট্রের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় সেখানে বসবাসরত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেও এমন হয়। এই মিথস্ক্রিয়া বুঝতে পারা পত্রিকার ডেস্কে বসা একজন সহসম্পাদকের জন্য খুবই জরুরি। মাসুদ ভাইকে পেয়েছিলাম আজকের পত্রিকার চট্টগ্রাম সংস্করণের কাজ করার সুবাদে। সর্বশেষ আজকের পত্রিকার বান্দরবান প্রতিনিধি ছিলেন তিনি।

পাহাড়ের গোলমেলে ব্যাপারটা আগেই জানা ছিল, কিন্তু মাঠে নেমে দেখলাম, জানার চেয়েও গূঢ় ব্যাপার-স্যাপার সেখানে। আমি খোঁজ করছিলাম, ব্যাপারটা সম্যকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার কাউকে পাওয়া যায় কি না। মাসুদ ভাই ছিলেন সেই কান্ডারি। পেশাদারির সঙ্গে কোনো ঘটনা দেখার দারুণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। আগ্রহ থেকেই নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন অনেক বিষয়ে। নতুন বছরে চাকমা জনগোষ্ঠী ‘বিজু’ নামে যে উৎসব করে, তঞ্চঙ্গ্যারা সেটাই করে ‘বিঝু’ নামে। পাহাড়ে যে বিচিত্র সব সশস্ত্র গ্রুপের নাম শোনা যায়, তার উৎপত্তি আর তৎপরতার গল্পগুলো কম ঘোরালো নয়। এসব মীমাংসা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।

পাহাড়ের গোলমেলে ব্যাপারটা আগেই জানা ছিল, কিন্তু মাঠে নেমে দেখলাম, জানার চেয়েও গূঢ় ব্যাপার-স্যাপার সেখানে। আমি খোঁজ করছিলাম, ব্যাপারটা সম্যকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার কাউকে পাওয়া যায় কি না। মাসুদ ভাই ছিলেন সেই কান্ডারি। পেশাদারির সঙ্গে কোনো ঘটনা দেখার দারুণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। আগ্রহ থেকেই নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন অনেক বিষয়ে। নতুন বছরে চাকমা জনগোষ্ঠী ‘বিজু’ নামে যে উৎসব করে, তঞ্চঙ্গ্যারা সেটাই করে ‘বিঝু’ নামে। পাহাড়ে যে বিচিত্র সব সশস্ত্র গ্রুপের নাম শোনা যায়, তার উৎপত্তি আর তৎপরতার গল্পগুলো কম ঘোরালো নয়। এসব মীমাংসা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।

একজন সাংবাদিকের জন্য খুবই জরুরি তাঁর আশপাশের বিষয় নিয়ে কৌতূহল থাকা। যা জানা, তা খুঁটিয়ে জানা। একবার অগ্রজ আমাকে বলেছিলেন, সাংবাদিকেরা হারিয়ে যায় দুটি কারণে। ১. নিজের কাজের যত্ন না নেওয়া এবং ২. বই না পড়া। মাসুদ ভাইয়ের মধ্যে সেই বিরল গুণ ছিল। নিজের জানার পরিধি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন চর্চার ভেতর দিয়ে। অজস্র সাংবাদিকের মতো পেশার ভেতর হারিয়ে গেছে তাঁর লেখক পরিচয়। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নিয়ে পরিচিতিমূলক চমৎকার একটা বই লিখেছিলেন মাসুদ ভাই। বইটা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসাহ দেখা গেছে তখন। পেশার বাইরে অনেকটা প্রচারবিমুখ থাকার কারণে অনেক পরে জেনেছিলাম সেই কথা। আগের কর্মস্থলগুলোতে ডেসটিনির গাছ প্রতারণাসহ অনেক বড় ঘটনায় তাঁর করা প্রতিবেদনে আস্থা পেয়েছেন পাঠকেরা।

নানা কারণেই দেশের কোনো কোনো এলাকায় সাংবাদিকতার বিকাশ হয়নি তেমন। নিজের চেষ্টায় যাঁরা উন্নীত হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাও গুটি কয়েক। পার্বত্য অঞ্চল তেমনি এলাকা। শুধু পার্বত্য অঞ্চলের খবর নিয়ে প্রতিদিন একটা পাতা পূর্ণ করা যে কত কঠিন, সেটা অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝানো দায়। হরে-দরে খবরের ভেতর তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন পাওয়া সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে মাসুদ ভাই ছিলেন কান্ডারি। খবরের খরায় পড়ে তাঁকে ফোন করলে একটা মেঘের ভরসা মিলে যেত। তাঁর একটার পেছনে আরেকটা প্রতিবেদন দাঁড়িয়ে থাকত অনেকটা তৈরি হয়েই। একজন ডেস্কের কর্মীর প্রতি প্রতিনিধির সঙ্গে যে সহযোগী মনোভাব থাকা দরকার, সবটাই পেয়েছি তাঁর কাছে। তাঁর ‘দিলখোল’, দরাজ আন্তরিকতার কথা ভোলার নয়।

টানা এক বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাতা করার সুবাদে দীর্ঘ আলাপ হতো মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে। তারপর কর্মস্থলের নিয়মেই বদলে গিয়েছিল পাতার দায়িত্ব। তখন পাশের আসনের সহকর্মীর সঙ্গে কাজের আলাপ হতো তাঁর। কাজের নতুন এলাকা বুঝে উঠতে গিয়ে মাস দেড়েক কথাই হচ্ছিল না তেমন আমাদের। একদিন পাশের সহকর্মীর অনুপস্থিতিতে মাসুদ ভাইয়ের ফোন কলে সাড়া দিতে হলো। কাজের কথা শেষেই প্রায় কাতরকণ্ঠে তিনি বললেন—‘আপনি পাতার দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন ভাই, আমরাও ভালো লাগছে না। ভাবছি, আমিও পত্রিকাটা ছেড়ে দেব।’ খুবই চলিত অনুভূতি প্রকাশ মনে হয়েছিল তখন।

কিন্তু এর সপ্তাহখানেক পরেই, ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, পাহাড় থেকে আরেক সহকর্মী ফোনে জানালেন, মাসুদ ভাই হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কোনো শুশ্রূষার সুযোগ দেননি। খবরটা শুনেই যেন শরীরটা অচল হয়ে এল। তারপর অনেক দিন সেই বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারিনি, এখনো যেমন। তাই এই লেখা লিখতেও দেরি হয়ে গেল। সাড়ে তিন মাস পর লেখাটা আমার জন্যও অনিবার্য হয়ে গেছে। কোনো দৈবে আস্থা নয়, শুধু ব্যথাতুর মনে ভাবি, বদরুল ইসলাম মাসুদ ভাইয়ের শেষ কথাগুলো এমন বিদায়ে বদলে গেল কী করে!

অলাত এহ্সান: গল্পকার ও সাংবাদিক

‘উত্তর-সত্য’ কথাটা হালে পত্রিকাপাড়া ও শিক্ষিত মহলে বেশ চালু হয়ে গেছে। এর অর্থও কঠিন নয়, কিন্তু কাণ্ডটা ভয়ংকর। যেকোনো ঘটনার অন্তত দুটি অংশ থাকে—একটা হলো ঘটনা, অন্যটা ঘটনা সম্পর্কে আমরা যা জানি। অন্যভাবে বললে, আমরা যা জানি তার পেছনে একটা ঘটনা থাকে, যাকে বস্তুনিষ্ঠ হিসেবে ধরা হয়। ঘটনার ওই বস্তুনিষ্ঠতা আমাদের জানাকে সত্যে পরিণত করে।

‘উত্তর-সত্য’ হলো এর উল্টো এবং আরেক ধাপ এগিয়ে। মানে, ঘটনা কী ঘটল-না ঘটল, আর তার সম্পর্কে কী জানা গেল, সেটা বিষয় না; বরং ঘটনা সম্পর্কে যা প্রচার করা হচ্ছে তাকেই সত্য বলে মনে করতে বাধ্য হওয়া। বাধ্য হওয়া মানে, ঘটনার সত্যতা খুঁজে বের করার চেয়ে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার ভেতর সত্য হারিয়ে ফেলা। সেটাই এখানে বড় ব্যাপার।

সেই যে অ্যাডলফ হিটলারের নামে একটা কথা চালু আছে, একটা মিথ্যা এক শ বার বলা হলে সমাজে তা সত্যের মতো হয়ে যায়। এটাকে বলা যাবে উত্তর-সত্য তৈরির প্রক্রিয়া। কিন্তু একটা মিথ্যা ঢাকতে গিয়ে আরও দশটা মিথ্যা বলতে হয়, তাতে সমাজে মিথ্যার পরিমাণ বাড়তেই থাকে।

উত্তর-সত্য কথাটার প্রাতিষ্ঠানিক চল সামনে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুল আলোচিত সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচার-বক্তৃতা ঘিরে। কিন্তু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সব দলই কি এই ‘উত্তর-সত্য’ তৈরি করে না? শুধু সরকারি দলই নয়, কখনো খোদ রাষ্ট্রও এই ‘উত্তর-সত্য’ তৈরি করে। রাষ্ট্র এটা করে রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে।

কথায় আছে, প্রচারেই প্রসার, তা ভালো-মন্দ যা-ই হোক। এখন প্রচারের যুগ, তাতে সন্দেহ নেই। (আরেকটু পোক্ত করে বললে, প্রচার বাণিজ্যের যুগ। তা তো বটেই। নইলে এত এত প্রচারমাধ্যম কি ঘাটের মড়া টানতে পয়দা হয়েছে?) দেশে বৈধ-অবৈধ এত প্রচারমাধ্যম, সেখানে ঘটনার ‘প্রকৃত সত্য’ আর ‘উত্তর-সত্য’ বুঝে ওঠা ভার। কে কোন প্রচারে নিজের হীন স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে, কে মীমাংসা করে উঠতে পারে সহজেই? ঘটনার কাছে না থাকলে, একটু অনুসন্ধান না করলে মুহূর্তেই ভুলভাল তথ্যে হাবুডুবু খেতে হয় মানুষকে। কষ্ট করে সত্যটা জেনে নিতে হয় তাকেই।

এখানেই একজন সংবাদকর্মীর গুরুত্ব, ঘটনাকে একটু খতিয়ে জানা, কাছ থেকে দেখা। এ কারণেই সংবাদমাধ্যমগুলো পয়সা খরচ করে দেশের জেলা-উপজেলায় প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়। তাতেও কি সবটুকু সত্য বা ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায় সব সময়? এটা বের করে আনা সবাইকে দিয়ে সম্ভবও হয় না। এ কারণেই দেশে লাখো সংবাদকর্মী থাকলেও অনেক সময় সত্যটা আমরা জানতে পারি না।

ঘটনার সঠিক বর্ণনা জানার জন্য আমাদের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হয়। ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকার মতোই এই ব্যাপার। দুর্গম এলাকাই হোক আর রাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হোক, পার্বত্য অঞ্চলের কোনো ঘটনার সত্যটা চট্ করে বুঝে ওঠা সমতলের মানুষের জন্য সহজ নয়। কতভাবে যে একটা বর্ণনা নগরে পৌঁছে, তার ইয়ত্তা নেই। তেমন এলাকায় সংবাদকর্মীর দায়িত্ব পালন করতেন বদরুল ইসলাম মাসুদ ভাই। আমার মোবাইল ফোনে তোলা ছবির তারিখ বলছে, এক বছর আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছে তারও কিছু আগে।

উত্তর-সত্যের প্রসঙ্গ আগেই তুলেছি। রাষ্ট্রের নানা স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে তো বটেই, স্পষ্টভাবে পাহাড় নিয়ে এই কাণ্ড হামেশাই ঘটে। একটা ঘটনা খবর হিসেবে নগরে আসার আগেই তা রাজনৈতিক নানা ভাষ্য ও পক্ষ তৈরি হয়ে যায়। কেবল রাষ্ট্রের নয়, রাষ্ট্রের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় সেখানে বসবাসরত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেও এমন হয়। এই মিথস্ক্রিয়া বুঝতে পারা পত্রিকার ডেস্কে বসা একজন সহসম্পাদকের জন্য খুবই জরুরি। মাসুদ ভাইকে পেয়েছিলাম আজকের পত্রিকার চট্টগ্রাম সংস্করণের কাজ করার সুবাদে। সর্বশেষ আজকের পত্রিকার বান্দরবান প্রতিনিধি ছিলেন তিনি।

পাহাড়ের গোলমেলে ব্যাপারটা আগেই জানা ছিল, কিন্তু মাঠে নেমে দেখলাম, জানার চেয়েও গূঢ় ব্যাপার-স্যাপার সেখানে। আমি খোঁজ করছিলাম, ব্যাপারটা সম্যকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার কাউকে পাওয়া যায় কি না। মাসুদ ভাই ছিলেন সেই কান্ডারি। পেশাদারির সঙ্গে কোনো ঘটনা দেখার দারুণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। আগ্রহ থেকেই নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন অনেক বিষয়ে। নতুন বছরে চাকমা জনগোষ্ঠী ‘বিজু’ নামে যে উৎসব করে, তঞ্চঙ্গ্যারা সেটাই করে ‘বিঝু’ নামে। পাহাড়ে যে বিচিত্র সব সশস্ত্র গ্রুপের নাম শোনা যায়, তার উৎপত্তি আর তৎপরতার গল্পগুলো কম ঘোরালো নয়। এসব মীমাংসা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।

পাহাড়ের গোলমেলে ব্যাপারটা আগেই জানা ছিল, কিন্তু মাঠে নেমে দেখলাম, জানার চেয়েও গূঢ় ব্যাপার-স্যাপার সেখানে। আমি খোঁজ করছিলাম, ব্যাপারটা সম্যকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার কাউকে পাওয়া যায় কি না। মাসুদ ভাই ছিলেন সেই কান্ডারি। পেশাদারির সঙ্গে কোনো ঘটনা দেখার দারুণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। আগ্রহ থেকেই নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন অনেক বিষয়ে। নতুন বছরে চাকমা জনগোষ্ঠী ‘বিজু’ নামে যে উৎসব করে, তঞ্চঙ্গ্যারা সেটাই করে ‘বিঝু’ নামে। পাহাড়ে যে বিচিত্র সব সশস্ত্র গ্রুপের নাম শোনা যায়, তার উৎপত্তি আর তৎপরতার গল্পগুলো কম ঘোরালো নয়। এসব মীমাংসা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।

একজন সাংবাদিকের জন্য খুবই জরুরি তাঁর আশপাশের বিষয় নিয়ে কৌতূহল থাকা। যা জানা, তা খুঁটিয়ে জানা। একবার অগ্রজ আমাকে বলেছিলেন, সাংবাদিকেরা হারিয়ে যায় দুটি কারণে। ১. নিজের কাজের যত্ন না নেওয়া এবং ২. বই না পড়া। মাসুদ ভাইয়ের মধ্যে সেই বিরল গুণ ছিল। নিজের জানার পরিধি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন চর্চার ভেতর দিয়ে। অজস্র সাংবাদিকের মতো পেশার ভেতর হারিয়ে গেছে তাঁর লেখক পরিচয়। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নিয়ে পরিচিতিমূলক চমৎকার একটা বই লিখেছিলেন মাসুদ ভাই। বইটা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসাহ দেখা গেছে তখন। পেশার বাইরে অনেকটা প্রচারবিমুখ থাকার কারণে অনেক পরে জেনেছিলাম সেই কথা। আগের কর্মস্থলগুলোতে ডেসটিনির গাছ প্রতারণাসহ অনেক বড় ঘটনায় তাঁর করা প্রতিবেদনে আস্থা পেয়েছেন পাঠকেরা।

নানা কারণেই দেশের কোনো কোনো এলাকায় সাংবাদিকতার বিকাশ হয়নি তেমন। নিজের চেষ্টায় যাঁরা উন্নীত হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাও গুটি কয়েক। পার্বত্য অঞ্চল তেমনি এলাকা। শুধু পার্বত্য অঞ্চলের খবর নিয়ে প্রতিদিন একটা পাতা পূর্ণ করা যে কত কঠিন, সেটা অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝানো দায়। হরে-দরে খবরের ভেতর তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন পাওয়া সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে মাসুদ ভাই ছিলেন কান্ডারি। খবরের খরায় পড়ে তাঁকে ফোন করলে একটা মেঘের ভরসা মিলে যেত। তাঁর একটার পেছনে আরেকটা প্রতিবেদন দাঁড়িয়ে থাকত অনেকটা তৈরি হয়েই। একজন ডেস্কের কর্মীর প্রতি প্রতিনিধির সঙ্গে যে সহযোগী মনোভাব থাকা দরকার, সবটাই পেয়েছি তাঁর কাছে। তাঁর ‘দিলখোল’, দরাজ আন্তরিকতার কথা ভোলার নয়।

টানা এক বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাতা করার সুবাদে দীর্ঘ আলাপ হতো মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে। তারপর কর্মস্থলের নিয়মেই বদলে গিয়েছিল পাতার দায়িত্ব। তখন পাশের আসনের সহকর্মীর সঙ্গে কাজের আলাপ হতো তাঁর। কাজের নতুন এলাকা বুঝে উঠতে গিয়ে মাস দেড়েক কথাই হচ্ছিল না তেমন আমাদের। একদিন পাশের সহকর্মীর অনুপস্থিতিতে মাসুদ ভাইয়ের ফোন কলে সাড়া দিতে হলো। কাজের কথা শেষেই প্রায় কাতরকণ্ঠে তিনি বললেন—‘আপনি পাতার দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন ভাই, আমরাও ভালো লাগছে না। ভাবছি, আমিও পত্রিকাটা ছেড়ে দেব।’ খুবই চলিত অনুভূতি প্রকাশ মনে হয়েছিল তখন।

কিন্তু এর সপ্তাহখানেক পরেই, ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, পাহাড় থেকে আরেক সহকর্মী ফোনে জানালেন, মাসুদ ভাই হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কোনো শুশ্রূষার সুযোগ দেননি। খবরটা শুনেই যেন শরীরটা অচল হয়ে এল। তারপর অনেক দিন সেই বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারিনি, এখনো যেমন। তাই এই লেখা লিখতেও দেরি হয়ে গেল। সাড়ে তিন মাস পর লেখাটা আমার জন্যও অনিবার্য হয়ে গেছে। কোনো দৈবে আস্থা নয়, শুধু ব্যথাতুর মনে ভাবি, বদরুল ইসলাম মাসুদ ভাইয়ের শেষ কথাগুলো এমন বিদায়ে বদলে গেল কী করে!

অলাত এহ্সান: গল্পকার ও সাংবাদিক

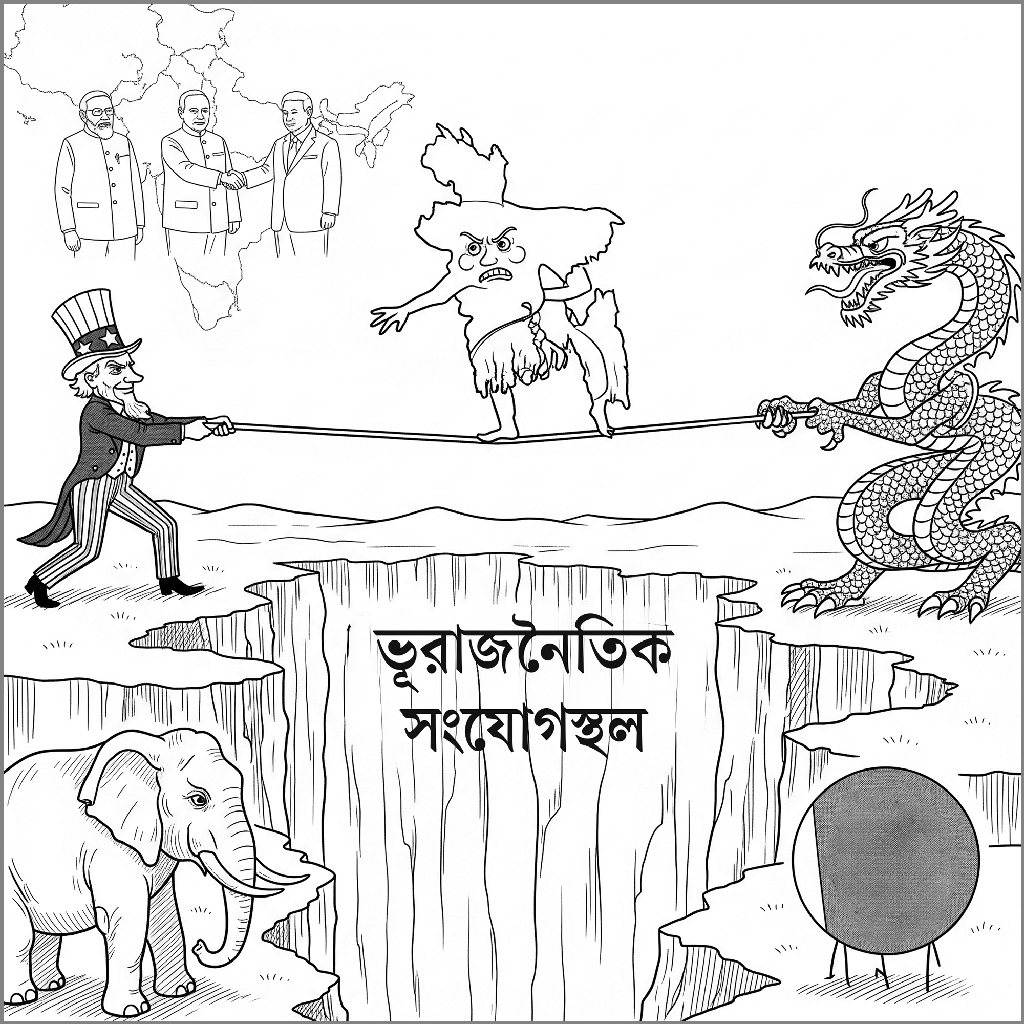

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক গভীর রূপান্তরের ভেতর দিয়ে গেছে। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলের পরিণতিতে যখন দেশে একধরনের দমন-পীড়ন ও এককেন্দ্রিক ক্ষমতার গঠন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তখন নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও নাগরিক সমাজ মিলে গড়ে তোলে এক অভাবিত প্রতিরোধ,

১৭ ঘণ্টা আগে

জুলাই অভ্যুত্থানের বছর পূর্তিতে আমাদের অর্জন কী, সে প্রশ্ন আজ সবার। জুলাই আন্দোলনের সময় কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য না থাকলেও শেখ হাসিনার পতনের পর মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল—রাষ্ট্রের যে পদ্ধতি শাসককে কর্তৃত্বপরায়ণ, স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্টে পরিণত করে, সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে।

১৮ ঘণ্টা আগে

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেই দেশে জাতীয় নির্বাচন হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে আগামী নির্বাচন নিয়ে সবচেয়ে আগ্রহী ও উৎসাহী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গত সোমবার বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে

১৮ ঘণ্টা আগে

লুটপাটের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন শেখ হাসিনা ও তাঁর দলবল। মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে তিনি সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়েছিলেন সম্পদ লুণ্ঠনের অধিকার। গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশে রয়ে গেছে লুটেরা সিন্ডিকেট। গণমাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লুটপাট, চাঁদাবাজি ও দখল

১ দিন আগে