মানবর্দ্ধন পাল

দুর্গা মাতৃস্বরূপা, পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎসের কারণ এবং দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী। বাঙালির ঘরে দুর্গা কন্যারূপিনীও, বছরে একবার দেবীর পৃথিবীর পিতৃগৃহে আগমন।

এই দেবীর সৃষ্টিতত্ত্ব মহিষাসুর বধের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বাঙালি হিন্দুদের জীবনে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। সব ধর্মই মানবজাতির জীবনে সংস্কৃতির অঙ্গ। সংস্কৃতি মানুষকে সম্মিলিত করে—মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়। তাই পূজার পৌরাণিক বিধিবিধানের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্মিলন এবং আধুনিকায়ন ঘটেছে। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির মিলনে বর্তমানে দুর্গাপূজা পরিণত হয়েছে উৎসবে। শুধু উৎসব নয়, মহোৎসব। তাই লক্ষ করা যায়, বৈদিক পূজার উপচার ও সাত্ত্বিক নিয়মকানুনের চেয়ে মণ্ডপের সাজসজ্জা ও আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বর বেশি। অজস্র অর্থ ব্যয়ে মাতৃবন্দনা এখন পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা।

ভারতীয় পুরাণ শারদীয় দুর্গোৎসবের উৎস এবং ভারতবর্ষই দুর্গাপূজার আদি পীঠস্থান। বাঙালি হিন্দু ছাড়াও সনাতন ধর্মের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রাচীনকাল থেকে দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। তবে এই পূজা এখন আর বাংলা বা ভারতেই প্রচলিত নয়; বাঙালির এই প্রাচীনতম উৎসবটি বিস্তার লাভ করেছে প্রায় বিশ্বময়।

যেখানেই বাংলা ভাষা ও বাঙালি, সেখানেই বাংলার সংস্কৃতি। এখন ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন বাঙালি হিন্দুধর্মাবলম্বীরা। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় তো তাঁরা রীতিমতো একত্র হয়ে সমিতি ও সমাজই গড়ে তুলেছেন। তাই সেসব দেশে বাঙালি হিন্দুরা মিলে মহাসমারোহে দুর্গোৎসবের আয়োজন করছেন। তাতে আমাদের সাংস্কৃতিক উৎসব ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। বিদেশ-বিভুঁইয়ে পূজা-অর্চনা হয়তো শাস্ত্রসম্মত বৈদিক নিয়মে আয়োজন করা সম্ভব হয় না; তবে আনন্দ-উৎসবের কোনো কমতি নেই।

দুই

পুরাণমতে, দেবী দুর্গা জগজ্জননী। মাতৃরূপা এই মহামায়া সব শক্তির আধার। অজেয় এই ঐশী শক্তি যেমন স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপিনী ও কল্যাণময়ী, তেমনি সর্বপ্রকার অসুরশক্তিবিনাশী। জগতের অমানবিক অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে শুভ-সুন্দর-কল্যাণ এবং শান্তি প্রদায়িনীরূপে দুর্গাদেবী কৈলাস থেকে পৃথিবীতে আগমন করেন। শাস্ত্রমতে বছরে দুবার দুর্গাপূজা হয়—শরতে এবং বসন্তে। বসন্তে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার নাম বাসন্তীপূজা আর শরৎকালে অনুষ্ঠিত পূজাকে বলা হয় শারদীয় দুর্গোৎসব। এই পূজা মূলত অকালবোধন। তবে শারদীয় দুর্গোৎসবই বাঙালিসমাজে উদ্যাপিত হয় মহাসমারোহে।

দেবী দুর্গার অকালবোধনের তাৎপর্যও পৌরাণিক। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধ ও সীতা উদ্ধারের আগে অকালে শক্তিরূপিনী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। তখন ছিল শরৎকাল। এ জন্য শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকালপূজা বলা হয়। অকালপূজায় দেবীকে বোধনের প্রয়োজন হয়; কিন্তু বসন্তকালের দুর্গাপূজায় বোধনের দরকার নেই। কারণ, শাস্ত্রমতে, শরৎ ঋতু দেবতাদের রাত্রিকাল। তাঁরা তখন থাকেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাই দেবীর নিদ্রাভঙ্গের জন্য বোধন করতে হয়। কিন্তু বসন্তে দেবতারা জাগ্রত থাকেন বলে বোধনের প্রয়োজন হয় না। আদিকালে বসন্তকালের দুর্গাপূজাই ছিল মূল। ত্রেতাযুগে সীতা উদ্ধারের লক্ষ্যে রামচন্দ্রের অকালপূজা থেকে কালক্রমে শারদীয় দুর্গাপূজাই মাহাত্ম্য লাভ করে এবং দুর্গোৎসবে পরিণত হয়।

দেবী দুর্গার বহুরূপ, বিচিত্র নাম, অনেক মাহাত্ম্য। বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থে এই দেবী বহুরূপে বর্ণিত হয়েছেন। দুর্গা মাতৃস্বরূপা, পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎসের কারণ এবং দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী। বাঙালির ঘরে দুর্গা কন্যারূপিনীও, বছরে একবার দেবীর পৃথিবীর পিতৃগৃহে আগমন। এই দেবীর সৃষ্টিতত্ত্ব মহিষাসুর বধের সঙ্গে সম্পর্কিত। মহিষাসুর নামের এক মহাপরাক্রমশালী অসুরকে বধের লক্ষ্যে সব দেবতা মিলে মহাশক্তির আধার রূপে দেবী দুর্গাকে সৃষ্টি করেন। তিনি মহিষাসুর দৈত্যকে বিনাশ করেছিলেন বলে তাঁর আরেক নাম মহিষাসুরমর্দিনী। পুরাণে বর্ণিত আছে, রম্ভ নামে এক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে ত্রিলোকবিজয়ী এক পুত্র কামনা করেন। মহাদেবের বরে মহাশক্তিশালী মহিষাসুরের জন্ম হয়।

এই অসুর দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে নেয়। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতারা বিষ্ণুর কাছে এর প্রতিকার চাইলে বিষ্ণু বলেন, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর কোনো পুরুষ জাতির জীবের দ্বারা নিহত হবে না। সব দেবতার তেজ থেকে যদি কোনো নারী মহাশক্তির সৃষ্টি করা যায়, তবেই মহিষাসুরকে বধ করা সম্ভব। তখন সব দেবতার সম্মিলিত প্রার্থনার ফলে তাদের অমিত তেজ থেকে অপূর্ব লাবণ্যময়ী শক্তিদেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে। সব দেবতার সম্মিলিত শক্তির স্বরূপ হলেন দুর্গা। তাদের তেজ থেকে দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি।

তা ছাড়া, দেবগণ তাঁদের অস্ত্রও দেবীকে দান করেন। শিব দেন ত্রিশূল, বরুণদেব শঙ্খ, অগ্নি শীতঘ্নীশক্তি, পবন তূণীর ও ধনুক, ইন্দ্র দেন বজ্র ও যমদণ্ড, ব্রহ্মা কমণ্ডুল প্রভৃতি। মহিষাসুর এই মহাশক্তিময়ী দেবীর সংবাদ পেয়ে আনার জন্য দূত প্রেরণ করে ব্যর্থ হলে পরে ধরে আনতে সেনাপতিদের পাঠানো হয়। তারা দেবীর হাতে একে একে নিহত হলে মহিষাসুর স্বয়ং দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই ত্রিভুবনব্যাপী যুদ্ধে অসুরের বংশ ধ্বংস হয়। দুর্গাদেবী মহিষাসুরের বুকে ত্রিশূল বিদ্ধ এবং চক্র দ্বারা মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে বধ করেন।

তিন

দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এবং কালিকা পুরাণে বর্ণিত আছে: দুর্গাদেবী মহিষাসুরকে তিনবার বধ করেন। প্রথমবার অষ্টাদশভুজা হয়ে উগ্রচণ্ডীরূপে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দশভুজা দুর্গারূপে। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, একদা ভদ্রকালীর মূর্তি স্বপ্নে দেখে মহিষাসুর আরাধনা শুরু করেন। দেবী দুর্গা আরাধনায় তুষ্ট হয়ে কাছে এলে মহিষাসুর বলেন, আপনার হাতে মৃত্যুর জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমিও যেন নরলোকে সবার পূজা পাই, দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন। তখন দেবী বলেন, উগ্রচণ্ডী, ভদ্রকালী ও দুর্গা—এই তিন রূপে তুমি আমার পায়ের কাছে থেকে দেবতা, মানুষ ও রাক্ষসদের পূজা পাবে।

পুরাণে বর্ণিত আছে, সত্যযুগে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য তিনবার দুর্গার পূজার্চনা করেছিলেন। ত্রেতাযুগে রাক্ষসরাজ রাবণ বসন্তকালের চৈত্র মাসে দুর্গাপূজা করতেন। আর রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার ও রাবণবধের জন্য অকালবোধন করে শরৎকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন। মহাকালের পরিক্রমায় সেই পৌরাণিক ঐতিহ্য এখনো সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দেশে-বিদেশে পালন করে আসছেন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, গ্রন্থকার

দুর্গা মাতৃস্বরূপা, পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎসের কারণ এবং দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী। বাঙালির ঘরে দুর্গা কন্যারূপিনীও, বছরে একবার দেবীর পৃথিবীর পিতৃগৃহে আগমন।

এই দেবীর সৃষ্টিতত্ত্ব মহিষাসুর বধের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বাঙালি হিন্দুদের জীবনে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। সব ধর্মই মানবজাতির জীবনে সংস্কৃতির অঙ্গ। সংস্কৃতি মানুষকে সম্মিলিত করে—মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়। তাই পূজার পৌরাণিক বিধিবিধানের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্মিলন এবং আধুনিকায়ন ঘটেছে। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির মিলনে বর্তমানে দুর্গাপূজা পরিণত হয়েছে উৎসবে। শুধু উৎসব নয়, মহোৎসব। তাই লক্ষ করা যায়, বৈদিক পূজার উপচার ও সাত্ত্বিক নিয়মকানুনের চেয়ে মণ্ডপের সাজসজ্জা ও আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বর বেশি। অজস্র অর্থ ব্যয়ে মাতৃবন্দনা এখন পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা।

ভারতীয় পুরাণ শারদীয় দুর্গোৎসবের উৎস এবং ভারতবর্ষই দুর্গাপূজার আদি পীঠস্থান। বাঙালি হিন্দু ছাড়াও সনাতন ধর্মের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রাচীনকাল থেকে দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। তবে এই পূজা এখন আর বাংলা বা ভারতেই প্রচলিত নয়; বাঙালির এই প্রাচীনতম উৎসবটি বিস্তার লাভ করেছে প্রায় বিশ্বময়।

যেখানেই বাংলা ভাষা ও বাঙালি, সেখানেই বাংলার সংস্কৃতি। এখন ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন বাঙালি হিন্দুধর্মাবলম্বীরা। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় তো তাঁরা রীতিমতো একত্র হয়ে সমিতি ও সমাজই গড়ে তুলেছেন। তাই সেসব দেশে বাঙালি হিন্দুরা মিলে মহাসমারোহে দুর্গোৎসবের আয়োজন করছেন। তাতে আমাদের সাংস্কৃতিক উৎসব ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। বিদেশ-বিভুঁইয়ে পূজা-অর্চনা হয়তো শাস্ত্রসম্মত বৈদিক নিয়মে আয়োজন করা সম্ভব হয় না; তবে আনন্দ-উৎসবের কোনো কমতি নেই।

দুই

পুরাণমতে, দেবী দুর্গা জগজ্জননী। মাতৃরূপা এই মহামায়া সব শক্তির আধার। অজেয় এই ঐশী শক্তি যেমন স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপিনী ও কল্যাণময়ী, তেমনি সর্বপ্রকার অসুরশক্তিবিনাশী। জগতের অমানবিক অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে শুভ-সুন্দর-কল্যাণ এবং শান্তি প্রদায়িনীরূপে দুর্গাদেবী কৈলাস থেকে পৃথিবীতে আগমন করেন। শাস্ত্রমতে বছরে দুবার দুর্গাপূজা হয়—শরতে এবং বসন্তে। বসন্তে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার নাম বাসন্তীপূজা আর শরৎকালে অনুষ্ঠিত পূজাকে বলা হয় শারদীয় দুর্গোৎসব। এই পূজা মূলত অকালবোধন। তবে শারদীয় দুর্গোৎসবই বাঙালিসমাজে উদ্যাপিত হয় মহাসমারোহে।

দেবী দুর্গার অকালবোধনের তাৎপর্যও পৌরাণিক। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধ ও সীতা উদ্ধারের আগে অকালে শক্তিরূপিনী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। তখন ছিল শরৎকাল। এ জন্য শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকালপূজা বলা হয়। অকালপূজায় দেবীকে বোধনের প্রয়োজন হয়; কিন্তু বসন্তকালের দুর্গাপূজায় বোধনের দরকার নেই। কারণ, শাস্ত্রমতে, শরৎ ঋতু দেবতাদের রাত্রিকাল। তাঁরা তখন থাকেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাই দেবীর নিদ্রাভঙ্গের জন্য বোধন করতে হয়। কিন্তু বসন্তে দেবতারা জাগ্রত থাকেন বলে বোধনের প্রয়োজন হয় না। আদিকালে বসন্তকালের দুর্গাপূজাই ছিল মূল। ত্রেতাযুগে সীতা উদ্ধারের লক্ষ্যে রামচন্দ্রের অকালপূজা থেকে কালক্রমে শারদীয় দুর্গাপূজাই মাহাত্ম্য লাভ করে এবং দুর্গোৎসবে পরিণত হয়।

দেবী দুর্গার বহুরূপ, বিচিত্র নাম, অনেক মাহাত্ম্য। বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থে এই দেবী বহুরূপে বর্ণিত হয়েছেন। দুর্গা মাতৃস্বরূপা, পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎসের কারণ এবং দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী। বাঙালির ঘরে দুর্গা কন্যারূপিনীও, বছরে একবার দেবীর পৃথিবীর পিতৃগৃহে আগমন। এই দেবীর সৃষ্টিতত্ত্ব মহিষাসুর বধের সঙ্গে সম্পর্কিত। মহিষাসুর নামের এক মহাপরাক্রমশালী অসুরকে বধের লক্ষ্যে সব দেবতা মিলে মহাশক্তির আধার রূপে দেবী দুর্গাকে সৃষ্টি করেন। তিনি মহিষাসুর দৈত্যকে বিনাশ করেছিলেন বলে তাঁর আরেক নাম মহিষাসুরমর্দিনী। পুরাণে বর্ণিত আছে, রম্ভ নামে এক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে ত্রিলোকবিজয়ী এক পুত্র কামনা করেন। মহাদেবের বরে মহাশক্তিশালী মহিষাসুরের জন্ম হয়।

এই অসুর দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে নেয়। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতারা বিষ্ণুর কাছে এর প্রতিকার চাইলে বিষ্ণু বলেন, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর কোনো পুরুষ জাতির জীবের দ্বারা নিহত হবে না। সব দেবতার তেজ থেকে যদি কোনো নারী মহাশক্তির সৃষ্টি করা যায়, তবেই মহিষাসুরকে বধ করা সম্ভব। তখন সব দেবতার সম্মিলিত প্রার্থনার ফলে তাদের অমিত তেজ থেকে অপূর্ব লাবণ্যময়ী শক্তিদেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে। সব দেবতার সম্মিলিত শক্তির স্বরূপ হলেন দুর্গা। তাদের তেজ থেকে দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি।

তা ছাড়া, দেবগণ তাঁদের অস্ত্রও দেবীকে দান করেন। শিব দেন ত্রিশূল, বরুণদেব শঙ্খ, অগ্নি শীতঘ্নীশক্তি, পবন তূণীর ও ধনুক, ইন্দ্র দেন বজ্র ও যমদণ্ড, ব্রহ্মা কমণ্ডুল প্রভৃতি। মহিষাসুর এই মহাশক্তিময়ী দেবীর সংবাদ পেয়ে আনার জন্য দূত প্রেরণ করে ব্যর্থ হলে পরে ধরে আনতে সেনাপতিদের পাঠানো হয়। তারা দেবীর হাতে একে একে নিহত হলে মহিষাসুর স্বয়ং দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই ত্রিভুবনব্যাপী যুদ্ধে অসুরের বংশ ধ্বংস হয়। দুর্গাদেবী মহিষাসুরের বুকে ত্রিশূল বিদ্ধ এবং চক্র দ্বারা মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে বধ করেন।

তিন

দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এবং কালিকা পুরাণে বর্ণিত আছে: দুর্গাদেবী মহিষাসুরকে তিনবার বধ করেন। প্রথমবার অষ্টাদশভুজা হয়ে উগ্রচণ্ডীরূপে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দশভুজা দুর্গারূপে। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, একদা ভদ্রকালীর মূর্তি স্বপ্নে দেখে মহিষাসুর আরাধনা শুরু করেন। দেবী দুর্গা আরাধনায় তুষ্ট হয়ে কাছে এলে মহিষাসুর বলেন, আপনার হাতে মৃত্যুর জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমিও যেন নরলোকে সবার পূজা পাই, দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন। তখন দেবী বলেন, উগ্রচণ্ডী, ভদ্রকালী ও দুর্গা—এই তিন রূপে তুমি আমার পায়ের কাছে থেকে দেবতা, মানুষ ও রাক্ষসদের পূজা পাবে।

পুরাণে বর্ণিত আছে, সত্যযুগে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য তিনবার দুর্গার পূজার্চনা করেছিলেন। ত্রেতাযুগে রাক্ষসরাজ রাবণ বসন্তকালের চৈত্র মাসে দুর্গাপূজা করতেন। আর রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার ও রাবণবধের জন্য অকালবোধন করে শরৎকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন। মহাকালের পরিক্রমায় সেই পৌরাণিক ঐতিহ্য এখনো সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দেশে-বিদেশে পালন করে আসছেন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, গ্রন্থকার

নেপাল ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল ভৌগোলিক নয়, হাজার বছরের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ। উন্মুক্ত সীমান্ত, অভিন্ন হিন্দু ঐতিহ্য এবং ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নেপালে ভারতবিরোধী মনোভাব একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং জটিল বাস্তবতা।

৭ ঘণ্টা আগে

আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা-সংশয় যা-ই বলি, এত দিন সে বিষয়টির পরিসর সীমিত ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বক্তব্য এবং সাধারণত নির্বাক থাকা দেশের আমজনতার মনোজগতে। কিন্তু এখন যখন সরকারপ্রধান নিজেই সেই শঙ্কার কথা ব্যক্ত করছেন, তখন বিষয়টি যে মোটেই অমূলক নয়, তা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না

২০ ঘণ্টা আগে

আজ থেকে খুব বেশি দিন না, এই ধরেন, বারো-সাড়ে বারো শ বছর আগের কথা। হীরকরাজ্যে তখনো জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-শিক্ষার চর্চা হতো। রীতিমতো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ৩০০ বছর ধরে শুধু উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই নয়, বরং চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার), শ্যামদেশ (থাইল্যান্ড), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়াসহ

২০ ঘণ্টা আগে

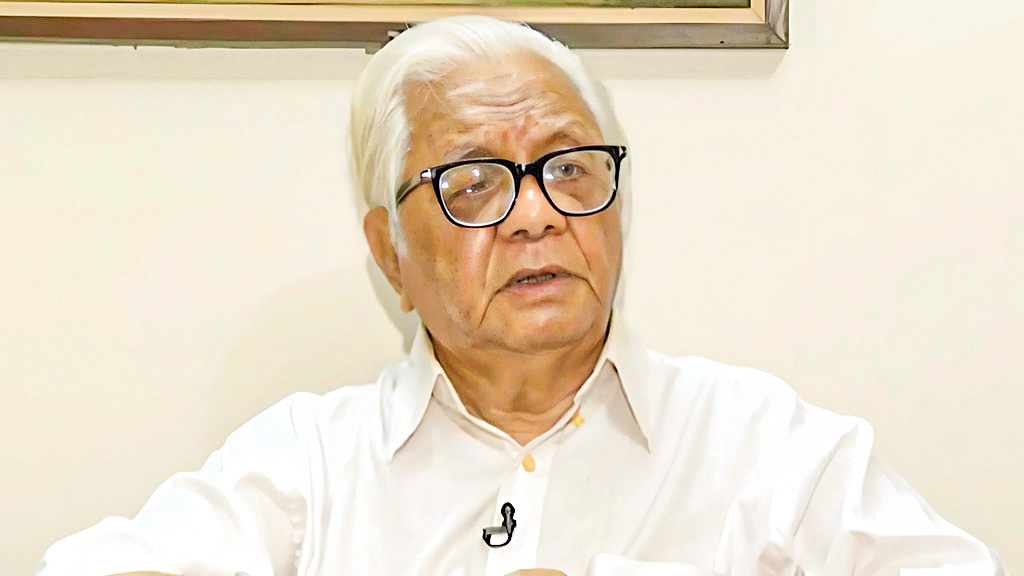

৭ সেপ্টেম্বর বদরুদ্দীন উমরের জীবনের প্রস্থান হয়েছে। তাঁর এই প্রস্থানের মধ্য দিয়ে তিন পুরুষের রাজনৈতিক ধারারও সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর দাদা আবুল কাসেম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান বোর্ডের সদস্য। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আর তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট ধারার নেতা।

২০ ঘণ্টা আগে