বাংলাদেশ আজ এক সংবেদনশীল মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে ক্ষমতার রাজনীতির উত্তাপ, অন্যদিকে ভবিষ্যতের শিক্ষাবোধের আহ্বান। আমাদের সিদ্ধান্ত এখন নির্ধারণ করবে, আমরা কি সাময়িক লাভের রাজনীতিকে প্রাধান্য দেব, নাকি দীর্ঘমেয়াদি আলোর পথে হাঁটব। শিক্ষা কেবল পেশা নয়, এটি জাতির আত্মার প্রতিচ্ছবি।

চিররঞ্জন সরকার

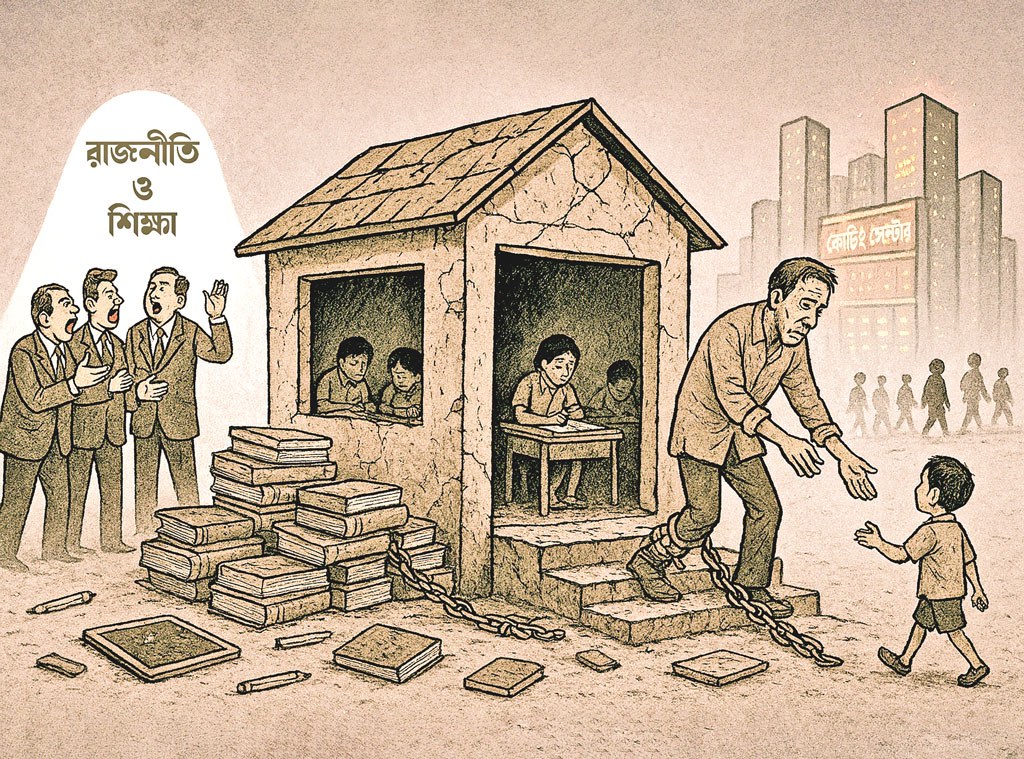

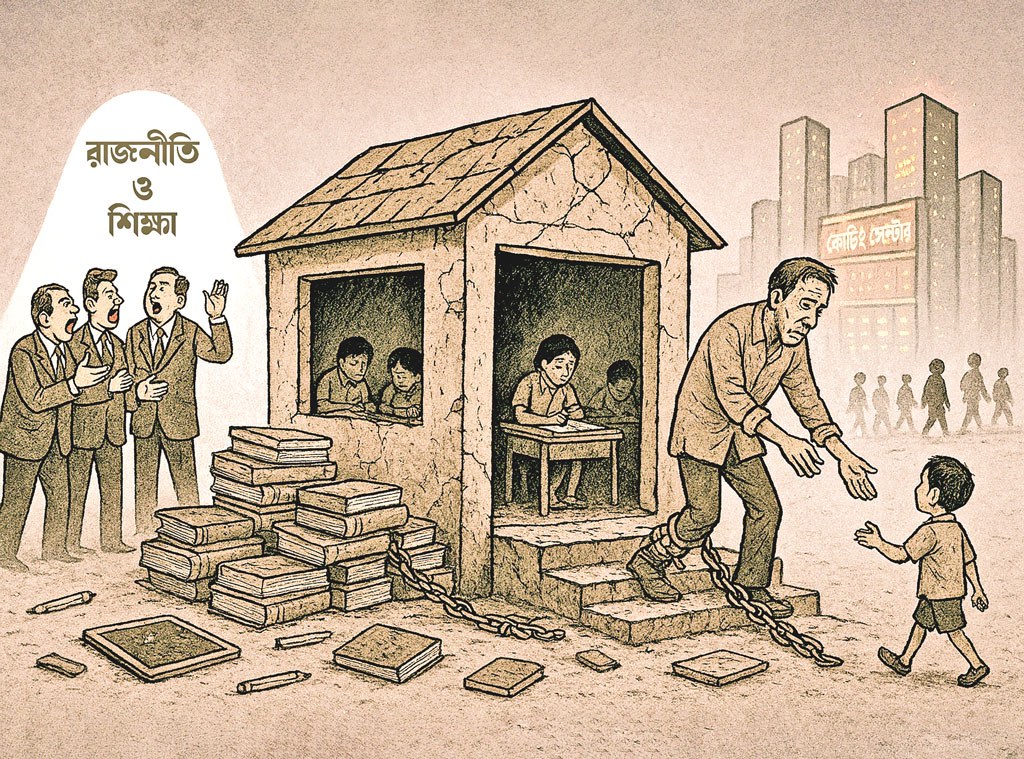

দেশে এখন রাজনীতি আর নির্বাচনকেন্দ্রিক আলোচনার শেষ নেই। রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি, সরকারের পালাবদল এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় চলছে। প্রতিদিনের খবরের কাগজ ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে রাজনীতির উত্তাপই প্রধান শিরোনাম। স্বাভাবিকভাবেই, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক ডামাডোলের আড়ালে দেশের মূল সম্পদ—যা একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে, সেই শিক্ষা খাত চরমভাবে উপেক্ষিত। যেখানে সর্বস্তরে নানাবিধ সংস্কার কমিটি হচ্ছে, সেখানে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ও ধারাবাহিক সংস্কারের বিষয়টি রয়ে গেছে আলোচনা-পর্যালোচনার বাইরে। শিক্ষাবিদেরা মনে করছেন, এই অবহেলা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে, যা জাতির জন্য এক গভীর সংকটের ইঙ্গিত।

দেশের সামগ্রিক শিক্ষার মান যে ক্রমেই নিম্নমুখী, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিভিন্ন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিবেদনে। শিক্ষা খাতে ধারাবাহিক ও গভীর সংস্কারের অভাব, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি এবং বিদ্যমান পরীক্ষাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের কারণে শিক্ষার গুণগত মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভর পড়াশোনায় অভ্যস্ত করে তুলছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার বৈতরণি পার হতে পারলেও বাস্তবজীবনের জ্ঞান অর্জন এবং সৃজনশীল চিন্তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটি ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়াবহ চিত্র। যেখানে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য দরকার সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং প্রায়োগিক জ্ঞান। বিদ্যালয়ে পাঠদানের মানও বর্তমানে প্রশ্নবিদ্ধ। অনেক শিক্ষকই আধুনিক শিখনপদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখেন না, ফলে শ্রেণিকক্ষে শেখার পরিবেশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ শিক্ষকই আধুনিক শিখনপদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখেন না, যা গ্রামীণ অঞ্চলে আরও প্রকট। শিক্ষকসংকট, অবকাঠামোগত ঘাটতি এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার অভাবও শিক্ষার মানের অবনতিতে বড় ভূমিকা রাখছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যেই শেখার আগ্রহ ও সৃজনশীল চিন্তার সুযোগ কমে যাচ্ছে। এই পরিসংখ্যান এক ভয়াবহ সত্যকে উন্মোচন করে—আমাদের শিক্ষকেরা শেখাচ্ছেন, কিন্তু শেখার উপযুক্ত পরিবেশ বা প্রস্তুতি ছাড়াই। শিক্ষক প্রশিক্ষণ আজ আনুষ্ঠানিকতার এক প্রহসন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হয়, বাজেট ব্যয় হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর শেখার মানে কোনো প্রভাব পড়ে না।

বাংলাদেশে প্রায় ১৩ লাখ ৫৪ হাজার শিক্ষক কর্মরত। তাঁদের অনেকেই আর্থিক সংকট, পদোন্নতির অনিশ্চয়তা ও সামাজিক অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক চাকরিতে যোগ দেন ১৩তম গ্রেডে, যেখানে মূল বেতন মাত্র ১১ হাজার টাকা। বাড়িভাড়াসহ মোট বেতন দাঁড়ায় প্রায় ১৯ হাজার, যা দেশের মাথাপিছু গড় আয়ের চেয়ে প্রায় ৭৫ ডলার কম। এ অবস্থায় মেধাবী তরুণেরা শিক্ষকতায় আসতে অনাগ্রহী হচ্ছেন, অনেকে পেশা ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছেন। ফলে শিক্ষা ক্রমেই হয়ে পড়ছে এক প্রান্তিক পেশা—যেখানে টিকে থাকা যায়, কিন্তু মর্যাদা পাওয়া যায় না।

এশিয়ার ৪৯টি দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনকাঠামোয় বাংলাদেশের অবস্থান ৪৫তম। যুদ্ধবিধ্বস্ত বা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশও আমাদের থেকে এগিয়ে। অন্যদিকে সিঙ্গাপুরে একজন প্রাথমিক শিক্ষক মাসে পান গড়ে ৪,২০০ ডলার এবং সেখানে শিক্ষকতা রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পেশা। আমাদের দেশে এই পেশা শুধু টিকে থাকার সংগ্রাম। এই বৈষম্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটি মূল্যবোধেরও। যে সমাজ শিক্ষকের প্রতি ন্যায্য মর্যাদা দেয় না, সেই সমাজ নিজের ভবিষ্যৎকেই অবমূল্যায়ন করে।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০২২) মতে, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৫১ শতাংশ বাংলায় এবং ৩৯ শতাংশ গণিতে শ্রেণি-উপযোগী দক্ষতা অর্জন করেছে, যেখানে ২০১১ সালে হার ছিল যথাক্রমে ৬৭ ও ৫০ শতাংশ। এক দশকে এমন অবনতি শুধু উদ্বেগজনক নয়, এটি একটি জাতির মানসিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত। কারণ, এই সংখ্যা কেবল পরিসংখ্যান নয়, এগুলো ভবিষ্যতের এক প্রতিচ্ছবি—যেখানে শিশুরা জ্ঞানের নয়, মুখস্থের মাধ্যমে বড় হচ্ছে; যেখানে সৃজনশীলতা হারিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষার নম্বরের অন্ধ প্রতিযোগিতায়।

শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি বড় সংকট হলো নিয়োগে অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব। ব্যানবেইস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—সব জায়গায় রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ ও পদোন্নতির অভিযোগ প্রবল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সময় রাজনৈতিক শক্তির ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষকেরা পাঠদানের চেয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি সময় দিচ্ছেন, শিক্ষার্থীরাও বিভক্ত হচ্ছে দলীয় আনুগত্যে। এই বিভাজন শিক্ষাকে শুধু দুর্বল করে না, এটি নষ্ট করে সেই নৈতিক ভিত্তি, যার ওপর একটি জাতি দাঁড়িয়ে থাকে। যখন শিক্ষক নিজেই নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন শিক্ষার্থীর কাছে মূল্যবোধ শেখার আর কোনো উপায় থাকে না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যেগুলো একসময় ছিল জ্ঞানচর্চার মূল কেন্দ্র, আজ সেখানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অর্থলিপ্সা ঢুকে পড়েছে। একাধিক উপাচার্য দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত। শিক্ষাক্ষেত্রের এই নৈতিক পতন আমাদের উচ্চশিক্ষাকে কেবল অবিশ্বাসের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে না, এটি তরুণদের মনোজগৎকেও দূষিত করছে। যে তরুণসমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় মানবিক চিন্তার চর্চা করার কথা, তারা আজ বিভক্ত, নিরুৎসাহিত এবং অনেক ক্ষেত্রে হতাশ।

অন্যদিকে মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে কোচিং-বাণিজ্য শিক্ষার মূল সত্তাকে গ্রাস করছে। বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের মান কমে যাওয়ায় শিক্ষকেরা কোচিংয়ের দিকে ঝুঁকছেন, যা শিক্ষাব্যবস্থাকে এক অর্থনৈতিক বাণিজ্যে পরিণত করেছে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপেক্ষা করে কোচিংয়ের দিকে ছুটছে, কারণ সেখানে ‘নম্বর পাওয়ার নিশ্চয়তা’ আছে। আবার অনেক শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে ফেল করে দেওয়ারও অভিযোগ আছে। ফলাফলকেন্দ্রিক এই সংস্কৃতি তরুণদের ভেতরের অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীলতা ও মানবিক সংবেদনশীলতাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারাও ক্রমে অন্য ক্যাডারে চলে যাচ্ছেন। প্রশাসন বা রাজস্ব ক্যাডারে চলে যাওয়ার এই প্রবণতা শুধু একটি পেশা পরিবর্তন নয়, এটি এক প্রতীক—যেখানে শিক্ষা পেশা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা হারাচ্ছে। সমাজে শিক্ষক আর ‘দেশ গড়ার কারিগর’ নন, বরং এক প্রান্তিক সরকারি চাকুরে মাত্র। এই পরিবর্তন জাতির মানসিক গঠনের গভীর সংকেত দেয়। কারণ, যে সমাজ শিক্ষককে সম্মান করতে ভুলে যায়, তা শেষ পর্যন্ত চিন্তা করতে শেখে না।

শিক্ষাসংকটের এই বাস্তব চিত্র কেবল সরকার বা নীতিনির্ধারকদের ব্যর্থতা নয়; এটি আমাদের সামষ্টিক অগ্রাধিকারের বিকৃতি। আমরা সড়ক, সেতু, বন্দর—সবকিছুতেই উন্নয়নের গল্প শুনতে ভালোবাসি, কিন্তু শেখার উন্নয়ন নিয়ে নীরব। আমরা চাই চাকরি, কিন্তু ভাবি না দক্ষতার উৎস কোথায়? আমরা বলি, ‘মানবসম্পদই দেশের সম্পদ’—অথচ সেই মানবসম্পদ তৈরির প্রধান কারখানা শিক্ষা—চলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবহেলায়।

এই বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের প্রথমেই স্বীকার করতে হবে—শিক্ষা কোনো ‘খাত’ নয়, এটি একটি জাতির সভ্যতার ভিত্তি। যে জাতি শিক্ষাকে সেক্টর হিসেবে দেখে, সে জাতি আসলে তার আত্মার শিকড় ভুলে যায়। শিক্ষায় সংস্কার মানে কেবল নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন নয়, এটি মানে চিন্তার নবজাগরণ, নৈতিক পুনর্গঠন এবং মানুষ তৈরির এক অবিরাম প্রয়াস। শিক্ষাকে দলীয় রাজনীতির ছায়া থেকে মুক্ত করতে হবে, শিক্ষক নিয়োগে আনতে হবে মেধা, সততা ও যোগ্যতার স্বচ্ছ মানদণ্ড। শিক্ষকদের জন্য গঠন করতে হবে একটি স্বতন্ত্র ও সম্মানজনক বেতনকাঠামো, যাতে তাঁরা জীবিকা নয়, পেশার মর্যাদার জন্য কাজ করতে পারেন। তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে, কিন্তু সেই প্রশিক্ষণ যেন প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতায় হারিয়ে না গিয়ে বাস্তব শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়।

তবে এসবের পূর্বশর্ত একটাই—রাজনৈতিক সদিচ্ছা। শিক্ষা সংস্কার কোনো দলীয় কর্মসূচি নয়; এটি একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার অঙ্গীকার। যে সরকার, যে রাজনৈতিক দল বা যে সমাজ শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে রাখে না, সে নিজের ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

বাংলাদেশ আজ এক সংবেদনশীল মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে ক্ষমতার রাজনীতির উত্তাপ, অন্যদিকে ভবিষ্যতের শিক্ষাবোধের আহ্বান। আমাদের সিদ্ধান্ত এখন নির্ধারণ করবে, আমরা কি সাময়িক লাভের রাজনীতিকে প্রাধান্য দেব, নাকি দীর্ঘমেয়াদি আলোর পথে হাঁটব। শিক্ষা কেবল পেশা নয়, এটি জাতির আত্মার প্রতিচ্ছবি। যদি এই আলো নিভে যায়, তবে জাতির উন্নয়নও হবে কেবল পরিসংখ্যানের মুখোশে ঢাকা এক শূন্য অগ্রগতি।

এখনো সময় আছে—আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ রক্ষায়, চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে এবং শিক্ষাকে তার প্রকৃত মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে। আমরা চাই এমন এক বাংলাদেশ, যেখানে শিক্ষার্থী শুধু পাস করবে না, চিন্তা করবে; শুধু চাকরি খুঁজবে না, মূল্যবোধ গড়বে; যেখানে শিক্ষক শুধু পাঠ দেবেন না, মানুষ তৈরি করবেন। কারণ, শিক্ষা হারালে জাতিও হারায়, আর যে জাতি তার শিক্ষাকে হারায়, সে হারায় ভবিষ্যৎ দেখার চোখ। শিক্ষা বাঁচানো মানেই ভবিষ্যৎকে বাঁচানো—আর সেটা বাঁচাতে উদ্যোগ নিতে হবে আজ এবং এখনই।

লেখক: গবেষক ও কলামিষ্ট

দেশে এখন রাজনীতি আর নির্বাচনকেন্দ্রিক আলোচনার শেষ নেই। রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি, সরকারের পালাবদল এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় চলছে। প্রতিদিনের খবরের কাগজ ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে রাজনীতির উত্তাপই প্রধান শিরোনাম। স্বাভাবিকভাবেই, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক ডামাডোলের আড়ালে দেশের মূল সম্পদ—যা একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে, সেই শিক্ষা খাত চরমভাবে উপেক্ষিত। যেখানে সর্বস্তরে নানাবিধ সংস্কার কমিটি হচ্ছে, সেখানে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ও ধারাবাহিক সংস্কারের বিষয়টি রয়ে গেছে আলোচনা-পর্যালোচনার বাইরে। শিক্ষাবিদেরা মনে করছেন, এই অবহেলা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে, যা জাতির জন্য এক গভীর সংকটের ইঙ্গিত।

দেশের সামগ্রিক শিক্ষার মান যে ক্রমেই নিম্নমুখী, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিভিন্ন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিবেদনে। শিক্ষা খাতে ধারাবাহিক ও গভীর সংস্কারের অভাব, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি এবং বিদ্যমান পরীক্ষাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের কারণে শিক্ষার গুণগত মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভর পড়াশোনায় অভ্যস্ত করে তুলছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার বৈতরণি পার হতে পারলেও বাস্তবজীবনের জ্ঞান অর্জন এবং সৃজনশীল চিন্তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটি ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়াবহ চিত্র। যেখানে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য দরকার সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং প্রায়োগিক জ্ঞান। বিদ্যালয়ে পাঠদানের মানও বর্তমানে প্রশ্নবিদ্ধ। অনেক শিক্ষকই আধুনিক শিখনপদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখেন না, ফলে শ্রেণিকক্ষে শেখার পরিবেশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ শিক্ষকই আধুনিক শিখনপদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখেন না, যা গ্রামীণ অঞ্চলে আরও প্রকট। শিক্ষকসংকট, অবকাঠামোগত ঘাটতি এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার অভাবও শিক্ষার মানের অবনতিতে বড় ভূমিকা রাখছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যেই শেখার আগ্রহ ও সৃজনশীল চিন্তার সুযোগ কমে যাচ্ছে। এই পরিসংখ্যান এক ভয়াবহ সত্যকে উন্মোচন করে—আমাদের শিক্ষকেরা শেখাচ্ছেন, কিন্তু শেখার উপযুক্ত পরিবেশ বা প্রস্তুতি ছাড়াই। শিক্ষক প্রশিক্ষণ আজ আনুষ্ঠানিকতার এক প্রহসন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হয়, বাজেট ব্যয় হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর শেখার মানে কোনো প্রভাব পড়ে না।

বাংলাদেশে প্রায় ১৩ লাখ ৫৪ হাজার শিক্ষক কর্মরত। তাঁদের অনেকেই আর্থিক সংকট, পদোন্নতির অনিশ্চয়তা ও সামাজিক অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক চাকরিতে যোগ দেন ১৩তম গ্রেডে, যেখানে মূল বেতন মাত্র ১১ হাজার টাকা। বাড়িভাড়াসহ মোট বেতন দাঁড়ায় প্রায় ১৯ হাজার, যা দেশের মাথাপিছু গড় আয়ের চেয়ে প্রায় ৭৫ ডলার কম। এ অবস্থায় মেধাবী তরুণেরা শিক্ষকতায় আসতে অনাগ্রহী হচ্ছেন, অনেকে পেশা ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছেন। ফলে শিক্ষা ক্রমেই হয়ে পড়ছে এক প্রান্তিক পেশা—যেখানে টিকে থাকা যায়, কিন্তু মর্যাদা পাওয়া যায় না।

এশিয়ার ৪৯টি দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনকাঠামোয় বাংলাদেশের অবস্থান ৪৫তম। যুদ্ধবিধ্বস্ত বা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশও আমাদের থেকে এগিয়ে। অন্যদিকে সিঙ্গাপুরে একজন প্রাথমিক শিক্ষক মাসে পান গড়ে ৪,২০০ ডলার এবং সেখানে শিক্ষকতা রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পেশা। আমাদের দেশে এই পেশা শুধু টিকে থাকার সংগ্রাম। এই বৈষম্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটি মূল্যবোধেরও। যে সমাজ শিক্ষকের প্রতি ন্যায্য মর্যাদা দেয় না, সেই সমাজ নিজের ভবিষ্যৎকেই অবমূল্যায়ন করে।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০২২) মতে, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৫১ শতাংশ বাংলায় এবং ৩৯ শতাংশ গণিতে শ্রেণি-উপযোগী দক্ষতা অর্জন করেছে, যেখানে ২০১১ সালে হার ছিল যথাক্রমে ৬৭ ও ৫০ শতাংশ। এক দশকে এমন অবনতি শুধু উদ্বেগজনক নয়, এটি একটি জাতির মানসিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত। কারণ, এই সংখ্যা কেবল পরিসংখ্যান নয়, এগুলো ভবিষ্যতের এক প্রতিচ্ছবি—যেখানে শিশুরা জ্ঞানের নয়, মুখস্থের মাধ্যমে বড় হচ্ছে; যেখানে সৃজনশীলতা হারিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষার নম্বরের অন্ধ প্রতিযোগিতায়।

শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি বড় সংকট হলো নিয়োগে অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব। ব্যানবেইস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—সব জায়গায় রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ ও পদোন্নতির অভিযোগ প্রবল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সময় রাজনৈতিক শক্তির ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষকেরা পাঠদানের চেয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি সময় দিচ্ছেন, শিক্ষার্থীরাও বিভক্ত হচ্ছে দলীয় আনুগত্যে। এই বিভাজন শিক্ষাকে শুধু দুর্বল করে না, এটি নষ্ট করে সেই নৈতিক ভিত্তি, যার ওপর একটি জাতি দাঁড়িয়ে থাকে। যখন শিক্ষক নিজেই নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন শিক্ষার্থীর কাছে মূল্যবোধ শেখার আর কোনো উপায় থাকে না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যেগুলো একসময় ছিল জ্ঞানচর্চার মূল কেন্দ্র, আজ সেখানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অর্থলিপ্সা ঢুকে পড়েছে। একাধিক উপাচার্য দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত। শিক্ষাক্ষেত্রের এই নৈতিক পতন আমাদের উচ্চশিক্ষাকে কেবল অবিশ্বাসের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে না, এটি তরুণদের মনোজগৎকেও দূষিত করছে। যে তরুণসমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় মানবিক চিন্তার চর্চা করার কথা, তারা আজ বিভক্ত, নিরুৎসাহিত এবং অনেক ক্ষেত্রে হতাশ।

অন্যদিকে মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে কোচিং-বাণিজ্য শিক্ষার মূল সত্তাকে গ্রাস করছে। বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের মান কমে যাওয়ায় শিক্ষকেরা কোচিংয়ের দিকে ঝুঁকছেন, যা শিক্ষাব্যবস্থাকে এক অর্থনৈতিক বাণিজ্যে পরিণত করেছে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপেক্ষা করে কোচিংয়ের দিকে ছুটছে, কারণ সেখানে ‘নম্বর পাওয়ার নিশ্চয়তা’ আছে। আবার অনেক শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে ফেল করে দেওয়ারও অভিযোগ আছে। ফলাফলকেন্দ্রিক এই সংস্কৃতি তরুণদের ভেতরের অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীলতা ও মানবিক সংবেদনশীলতাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারাও ক্রমে অন্য ক্যাডারে চলে যাচ্ছেন। প্রশাসন বা রাজস্ব ক্যাডারে চলে যাওয়ার এই প্রবণতা শুধু একটি পেশা পরিবর্তন নয়, এটি এক প্রতীক—যেখানে শিক্ষা পেশা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা হারাচ্ছে। সমাজে শিক্ষক আর ‘দেশ গড়ার কারিগর’ নন, বরং এক প্রান্তিক সরকারি চাকুরে মাত্র। এই পরিবর্তন জাতির মানসিক গঠনের গভীর সংকেত দেয়। কারণ, যে সমাজ শিক্ষককে সম্মান করতে ভুলে যায়, তা শেষ পর্যন্ত চিন্তা করতে শেখে না।

শিক্ষাসংকটের এই বাস্তব চিত্র কেবল সরকার বা নীতিনির্ধারকদের ব্যর্থতা নয়; এটি আমাদের সামষ্টিক অগ্রাধিকারের বিকৃতি। আমরা সড়ক, সেতু, বন্দর—সবকিছুতেই উন্নয়নের গল্প শুনতে ভালোবাসি, কিন্তু শেখার উন্নয়ন নিয়ে নীরব। আমরা চাই চাকরি, কিন্তু ভাবি না দক্ষতার উৎস কোথায়? আমরা বলি, ‘মানবসম্পদই দেশের সম্পদ’—অথচ সেই মানবসম্পদ তৈরির প্রধান কারখানা শিক্ষা—চলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবহেলায়।

এই বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের প্রথমেই স্বীকার করতে হবে—শিক্ষা কোনো ‘খাত’ নয়, এটি একটি জাতির সভ্যতার ভিত্তি। যে জাতি শিক্ষাকে সেক্টর হিসেবে দেখে, সে জাতি আসলে তার আত্মার শিকড় ভুলে যায়। শিক্ষায় সংস্কার মানে কেবল নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন নয়, এটি মানে চিন্তার নবজাগরণ, নৈতিক পুনর্গঠন এবং মানুষ তৈরির এক অবিরাম প্রয়াস। শিক্ষাকে দলীয় রাজনীতির ছায়া থেকে মুক্ত করতে হবে, শিক্ষক নিয়োগে আনতে হবে মেধা, সততা ও যোগ্যতার স্বচ্ছ মানদণ্ড। শিক্ষকদের জন্য গঠন করতে হবে একটি স্বতন্ত্র ও সম্মানজনক বেতনকাঠামো, যাতে তাঁরা জীবিকা নয়, পেশার মর্যাদার জন্য কাজ করতে পারেন। তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে, কিন্তু সেই প্রশিক্ষণ যেন প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতায় হারিয়ে না গিয়ে বাস্তব শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়।

তবে এসবের পূর্বশর্ত একটাই—রাজনৈতিক সদিচ্ছা। শিক্ষা সংস্কার কোনো দলীয় কর্মসূচি নয়; এটি একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার অঙ্গীকার। যে সরকার, যে রাজনৈতিক দল বা যে সমাজ শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে রাখে না, সে নিজের ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

বাংলাদেশ আজ এক সংবেদনশীল মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে ক্ষমতার রাজনীতির উত্তাপ, অন্যদিকে ভবিষ্যতের শিক্ষাবোধের আহ্বান। আমাদের সিদ্ধান্ত এখন নির্ধারণ করবে, আমরা কি সাময়িক লাভের রাজনীতিকে প্রাধান্য দেব, নাকি দীর্ঘমেয়াদি আলোর পথে হাঁটব। শিক্ষা কেবল পেশা নয়, এটি জাতির আত্মার প্রতিচ্ছবি। যদি এই আলো নিভে যায়, তবে জাতির উন্নয়নও হবে কেবল পরিসংখ্যানের মুখোশে ঢাকা এক শূন্য অগ্রগতি।

এখনো সময় আছে—আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ রক্ষায়, চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে এবং শিক্ষাকে তার প্রকৃত মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে। আমরা চাই এমন এক বাংলাদেশ, যেখানে শিক্ষার্থী শুধু পাস করবে না, চিন্তা করবে; শুধু চাকরি খুঁজবে না, মূল্যবোধ গড়বে; যেখানে শিক্ষক শুধু পাঠ দেবেন না, মানুষ তৈরি করবেন। কারণ, শিক্ষা হারালে জাতিও হারায়, আর যে জাতি তার শিক্ষাকে হারায়, সে হারায় ভবিষ্যৎ দেখার চোখ। শিক্ষা বাঁচানো মানেই ভবিষ্যৎকে বাঁচানো—আর সেটা বাঁচাতে উদ্যোগ নিতে হবে আজ এবং এখনই।

লেখক: গবেষক ও কলামিষ্ট

সারা বিশ্বে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নিয়ে চলছে জল্পনা-কল্পনা। গত এক মাসের ঘটনায় পশ্চিমা দেশগুলো ভীষণ রকম উদ্বিগ্ন। এই উদ্বিগ্ন হওয়ার যতগুলো কারণ আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো, রাশিয়ার ড্রোন পোল্যান্ডের আকাশসীমা অতিক্রম করেছে।

৩ ঘণ্টা আগে

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় বলেছেন, ‘কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি’—এমন অবস্থা এখন মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার ৯টি গ্রামের অর্ধলক্ষাধিক মানুষের। গজারিয়া উপজেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মেঘনার শাখা ফুলদী নদীতে সেতু নির্মাণের জন্য ২৩ বছর আগে ভিত্তিপ্রস্তর...

৩ ঘণ্টা আগে

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশনের তোড়জোড় সত্ত্বেও সন্দেহ-সংশয় কিছু কমছে কি? একে তো জুলাই সনদ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতভেদ দূর হয়নি; তার ওপর নীতিনির্ধারকদের নানা বক্তব্যে সংশয় বাড়ছে।

১ দিন আগে

বলা হতো খেলার রাজা ক্রিকেট আর রাজার খেলা পোলো। ক্রিকেট খেলার রাজা ছিল একসময়। এখন আর আছে বলে মনে হয় না। উপমহাদেশের বাইরে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা বাদে আর কোথাও ক্রিকেট চলে না। মানুষ ক্রিকেট জানে না বোঝেও না।

১ দিন আগে