সরকারি ৩৭ মেডিকেল কলেজ

মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

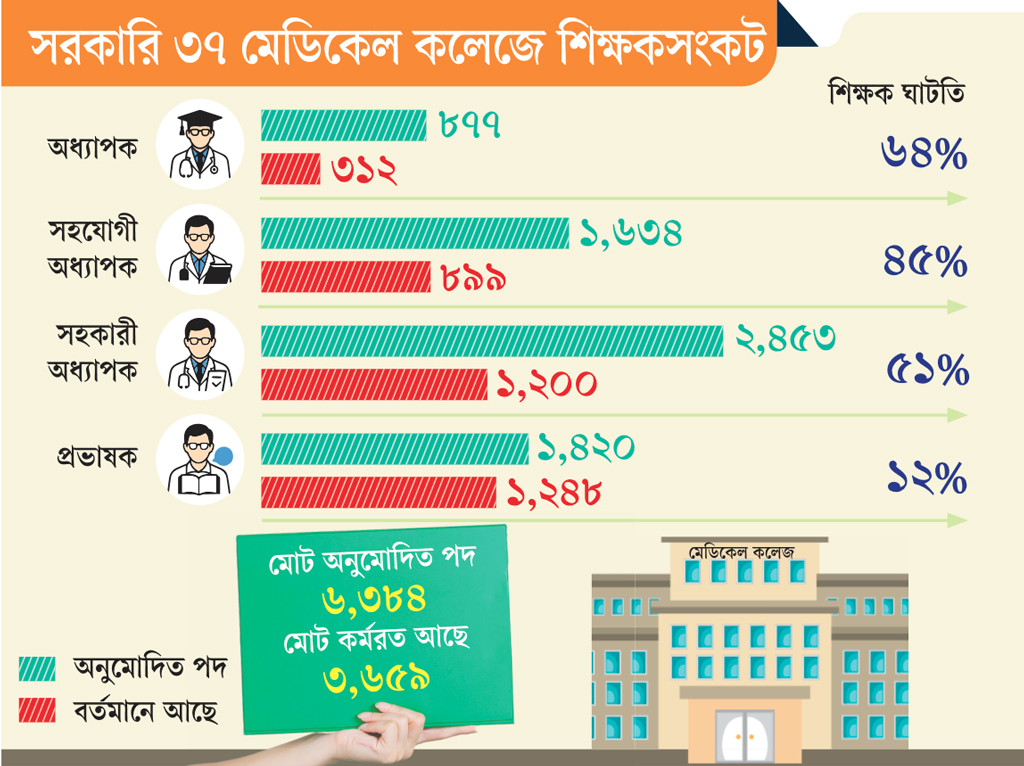

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে। মানসম্মত চিকিৎসক তৈরিতে থেকে যাচ্ছে বড় ধরনের দুর্বলতা।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) ডিগ্রিতে ৫ হাজার ৩৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ ছাড়া পুরোনো কয়েকটি কলেজে রয়েছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি), মাস্টার্স অব সার্জারি (এমএস), এফসিপিএস, এমফিল ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ খালি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। তথ্য বলছে, শিক্ষকের ৬ হাজার ৩৮৪টি পদের মধ্যে খালি রয়েছে ২ হাজার ৭২৫টি। সবচেয়ে বেশি খালি অধ্যাপক পদে। পদের বিপরীতে ৬৪ শতাংশ অধ্যাপক নেই কলেজগুলোতে। অধ্যাপকের ৮৭৭টি পদের বিপরীতে ৫৬৫টিই খালি। সহযোগী অধ্যাপকের ১ হাজার ৬৩৪টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে খালি ৭৩৫টি বা ৪৫ শতাংশ। ২ হাজার ৪৫৩টি সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে ১ হাজার ২৫৩টি পদ খালি রয়েছে, যা পদের ৫১ শতাংশ। সবচেয়ে কম খালি প্রভাষকের পদ। মোট ১ হাজার ৪২০টি প্রভাষক পদের বিপরীতে ১৭২টি শূন্য রয়েছে।

অবকাঠামোগত ঘাটতি, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার স্বল্পতার মধ্যেও বিভিন্ন সময় মেডিকেল কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা বাড়িয়েছে সরকারের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল ১৭টি। এরপর দেড় দশকে আরও ২০টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অপেক্ষাকৃত নতুন এবং বড় শহরের বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষকসংকট বেশি।

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের সবচেয়ে পুরোনো মেডিকেল শিক্ষায়তন ঢাকা মেডিকেল কলেজে মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪৮৭টি। এগুলোর মধ্যে শূন্য রয়েছে ১৪৫টি। বর্তমানে প্রতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকে আড়াই শ শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন। একই সঙ্গে স্নাতকোত্তর কোর্সে ৪২টি বিষয়ে এমএস, এমডি, এমফিল ও ডিপ্লোমা দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষকসংকটের কারণে শিক্ষার মান ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কলেজটির অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল আলম। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘ঢাকা মেডিকেল কলেজের তুলনায় অন্যান্য মেডিকেল কলেজে শিক্ষকসংকট বেশি। অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ রয়েছে, যেখানে অনুমোদিত পদও পর্যাপ্ত নয়। তারও প্রায় অর্ধেক খালি। পদোন্নতি হচ্ছে না। পদের সমবণ্টন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নেই।’

অন্যতম পুরোনো প্রতিষ্ঠান রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ৩৭৭টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে খালি ১৪৭টি। মহাবিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ছাড়াও স্নাতকোত্তর (এমএস, এমডি, এমপিএইচ, এমফিল) ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি দিচ্ছে।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. ফয়সল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রতি মাসেই তাঁরা কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন পাঠান। প্রতি মাসেই কেউ না কেউ অবসরে যান বা বদলি হন। তবে সে অনুপাতে পদায়ন হয় না।

অধ্যক্ষ বলেন, ‘মূলত শিক্ষকের সাবজেক্টের পদ ধরা হয় সহকারী অধ্যাপক থেকে। ক্লিনিক্যাল সায়েন্সে না থাকলেও আমাদের বেসিক সায়েন্সে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। প্রভাষকেরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে অনেকে পদোন্নতির যোগ্য হয়েছেন; কিন্তু পদোন্নতি হচ্ছে না। পদোন্নতি না হওয়ার কারণে প্রভাষকেরা প্রশ্ন প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণের কাজে আসছেন না।’

অধ্যাপক মো. ফয়সল আলম আরও বলেন, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পরও একজন চিকিৎসক ১০ বছর ধরে প্রভাষকই রয়েছেন। এতে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা জন্ম নিচ্ছে। যেসব বিষয়ে শিক্ষকসংকট বেশি, সেসব বিষয়ে স্নাতকোত্তরের একাডেমিক কার্যক্রম চালানো খুবই কঠিন।

চিকিৎসা পেশার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) কথায়, মেডিকেল কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম চালাতে ন্যূনতম ১১টি বিষয় থাকা বাধ্যতামূলক। বিষয়গুলো হলো অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সার্জারি, মেডিসিন এবং গাইনি ও অবস্টেট্রিকস।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রি দেওয়া হয়, সেগুলোর একটি সাধারণ নীতিমালা হলো, প্রতি ১০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক থাকতে হবে। আর প্রতি ২৫ শিক্ষার্থীর জন্য ন্যূনতম একজন পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী শিক্ষক থাকতে হবে।

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ১৮৬টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে শূন্য রয়েছে ১০৫টি। অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. শেখ সাদেক আলী আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘একাডেমিক কার্যক্রম যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, তার জন্য শিক্ষকেরা বিকেলে বা রাতেও ক্লাস নিচ্ছেন। এতে তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের সংখ্যাও তেমন বাড়েনি। রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ে কোনো শিক্ষকই নেই, ফরেনসিক মেডিসিনে আছেন মাত্র একজন।’

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ। বর্তমানে এর আসনসংখ্যা ৭৫টি। শিক্ষকের পদ ৮৭। এর মধ্যে ৫৯টি পদই শূন্য। অর্থাৎ মোট পদের বিপরীতে ৬৮ শতাংশ শিক্ষকই নেই কলেজটিতে।

শিক্ষকসংকটের মধ্যে কীভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, এমন প্রশ্নে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোস্তাক আহম্মদ ভূইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ সংকট দীর্ঘদিনের। শিক্ষকেরা দ্বিগুণ ক্লাস নিয়ে কারিকুলাম শেষ করেন। শিক্ষকসংখ্যা পর্যাপ্ত হলে একাডেমিক কার্যক্রম অনেক সুন্দর হতো। কিছু বিষয়ের শিক্ষক অতি জরুরি।’

বিশেষজ্ঞদের তাগিদ

চিকিৎসা শিক্ষার মান বজায় রেখে মানসম্মত চিকিৎসক তৈরির জন্য অবকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষক, পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণের মতো বিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয় বলে মত দিয়েছেন চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, সরকার কলেজের সংখ্যা ও আসন বাড়ানোয় নজর দিলেও শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে কার্যত উদাসীনতা দেখিয়েছে। মেডিকেল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেশি।

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিকেল এডুকেশনের (ডব্লিউএফএমই) সাবেক জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে পারছে না। সরকার প্রয়োজন নিরূপণ না করে যত্রতত্র মেডিকেল কলেজ করেছে। মেডিকেল কলেজ যে পর্যায়ের বা যে স্থানেই হোক না কেন, সব কটির মান একই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মান নিয়ে সরকারকে কখনোই পরিকল্পনা করতে দেখা যায়নি। শিক্ষক ঘাটতিসহ একাডেমিক কার্যক্রমে যেকোনো সংকট শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে মানসম্মত যুগোপযোগী চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে না। স্বাস্থ্যসেবার মানের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে।’

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকলে কেউ সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন না। সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদ পর্যন্ত যেতে কয়েক বছর চাকরি করা এবং গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের মতো কিছু শর্ত পূরণ করার বিষয় থাকে। বর্তমানে পদের সংকট নেই। তবে পদোন্নতিপ্রক্রিয়ায় ধীরগতির কারণে শিক্ষকসংকট তৈরি হয়েছে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নীতিমালা মেনে পদোন্নতি দিতে হয়। বেসিক সায়েন্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়া চিকিৎসকের সংখ্যা খুব কম। নতুন করে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোয় স্নাতকোত্তর পড়ার আগ্রহও কম দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে নানা কারণে পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি এগোয়নি। এখন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্বল্পমেয়াদি চলতি দায়িত্বে কিছু পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে। অন্যদিকে স্বাভাবিক পদোন্নতির জন্য মন্ত্রণালয়কে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে।’

ডা. নাজমুল হোসেন আরও জানান, বেসিক সায়েন্সের শিক্ষকদের শতভাগ প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ আপত্তি দিয়ে ৫০ শতাংশের কথা বলেছে। এটা বাড়াতে আবার বলা হয়েছে। অন্যদিকে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এসব উদ্যোগে চিকিৎসকেরা উৎসাহ পাবেন। এ ছাড়া নতুন বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডাররা যোগদান করার পর তাঁদের কিছুসংখ্যককে সরাসরি ঢাকার বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোয় পদায়ন করা হলে সংকট কিছুটা কাটবে।

আরও খবর পড়ুন:

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে। মানসম্মত চিকিৎসক তৈরিতে থেকে যাচ্ছে বড় ধরনের দুর্বলতা।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) ডিগ্রিতে ৫ হাজার ৩৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ ছাড়া পুরোনো কয়েকটি কলেজে রয়েছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি), মাস্টার্স অব সার্জারি (এমএস), এফসিপিএস, এমফিল ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ খালি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। তথ্য বলছে, শিক্ষকের ৬ হাজার ৩৮৪টি পদের মধ্যে খালি রয়েছে ২ হাজার ৭২৫টি। সবচেয়ে বেশি খালি অধ্যাপক পদে। পদের বিপরীতে ৬৪ শতাংশ অধ্যাপক নেই কলেজগুলোতে। অধ্যাপকের ৮৭৭টি পদের বিপরীতে ৫৬৫টিই খালি। সহযোগী অধ্যাপকের ১ হাজার ৬৩৪টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে খালি ৭৩৫টি বা ৪৫ শতাংশ। ২ হাজার ৪৫৩টি সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে ১ হাজার ২৫৩টি পদ খালি রয়েছে, যা পদের ৫১ শতাংশ। সবচেয়ে কম খালি প্রভাষকের পদ। মোট ১ হাজার ৪২০টি প্রভাষক পদের বিপরীতে ১৭২টি শূন্য রয়েছে।

অবকাঠামোগত ঘাটতি, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার স্বল্পতার মধ্যেও বিভিন্ন সময় মেডিকেল কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা বাড়িয়েছে সরকারের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল ১৭টি। এরপর দেড় দশকে আরও ২০টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অপেক্ষাকৃত নতুন এবং বড় শহরের বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষকসংকট বেশি।

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের সবচেয়ে পুরোনো মেডিকেল শিক্ষায়তন ঢাকা মেডিকেল কলেজে মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪৮৭টি। এগুলোর মধ্যে শূন্য রয়েছে ১৪৫টি। বর্তমানে প্রতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকে আড়াই শ শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন। একই সঙ্গে স্নাতকোত্তর কোর্সে ৪২টি বিষয়ে এমএস, এমডি, এমফিল ও ডিপ্লোমা দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষকসংকটের কারণে শিক্ষার মান ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কলেজটির অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল আলম। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘ঢাকা মেডিকেল কলেজের তুলনায় অন্যান্য মেডিকেল কলেজে শিক্ষকসংকট বেশি। অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ রয়েছে, যেখানে অনুমোদিত পদও পর্যাপ্ত নয়। তারও প্রায় অর্ধেক খালি। পদোন্নতি হচ্ছে না। পদের সমবণ্টন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নেই।’

অন্যতম পুরোনো প্রতিষ্ঠান রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ৩৭৭টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে খালি ১৪৭টি। মহাবিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ছাড়াও স্নাতকোত্তর (এমএস, এমডি, এমপিএইচ, এমফিল) ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি দিচ্ছে।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. ফয়সল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রতি মাসেই তাঁরা কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন পাঠান। প্রতি মাসেই কেউ না কেউ অবসরে যান বা বদলি হন। তবে সে অনুপাতে পদায়ন হয় না।

অধ্যক্ষ বলেন, ‘মূলত শিক্ষকের সাবজেক্টের পদ ধরা হয় সহকারী অধ্যাপক থেকে। ক্লিনিক্যাল সায়েন্সে না থাকলেও আমাদের বেসিক সায়েন্সে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। প্রভাষকেরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে অনেকে পদোন্নতির যোগ্য হয়েছেন; কিন্তু পদোন্নতি হচ্ছে না। পদোন্নতি না হওয়ার কারণে প্রভাষকেরা প্রশ্ন প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণের কাজে আসছেন না।’

অধ্যাপক মো. ফয়সল আলম আরও বলেন, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পরও একজন চিকিৎসক ১০ বছর ধরে প্রভাষকই রয়েছেন। এতে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা জন্ম নিচ্ছে। যেসব বিষয়ে শিক্ষকসংকট বেশি, সেসব বিষয়ে স্নাতকোত্তরের একাডেমিক কার্যক্রম চালানো খুবই কঠিন।

চিকিৎসা পেশার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) কথায়, মেডিকেল কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম চালাতে ন্যূনতম ১১টি বিষয় থাকা বাধ্যতামূলক। বিষয়গুলো হলো অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সার্জারি, মেডিসিন এবং গাইনি ও অবস্টেট্রিকস।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রি দেওয়া হয়, সেগুলোর একটি সাধারণ নীতিমালা হলো, প্রতি ১০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক থাকতে হবে। আর প্রতি ২৫ শিক্ষার্থীর জন্য ন্যূনতম একজন পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী শিক্ষক থাকতে হবে।

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ১৮৬টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে শূন্য রয়েছে ১০৫টি। অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. শেখ সাদেক আলী আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘একাডেমিক কার্যক্রম যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, তার জন্য শিক্ষকেরা বিকেলে বা রাতেও ক্লাস নিচ্ছেন। এতে তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষকের অনুমোদিত পদের সংখ্যাও তেমন বাড়েনি। রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ে কোনো শিক্ষকই নেই, ফরেনসিক মেডিসিনে আছেন মাত্র একজন।’

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ। বর্তমানে এর আসনসংখ্যা ৭৫টি। শিক্ষকের পদ ৮৭। এর মধ্যে ৫৯টি পদই শূন্য। অর্থাৎ মোট পদের বিপরীতে ৬৮ শতাংশ শিক্ষকই নেই কলেজটিতে।

শিক্ষকসংকটের মধ্যে কীভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, এমন প্রশ্নে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোস্তাক আহম্মদ ভূইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ সংকট দীর্ঘদিনের। শিক্ষকেরা দ্বিগুণ ক্লাস নিয়ে কারিকুলাম শেষ করেন। শিক্ষকসংখ্যা পর্যাপ্ত হলে একাডেমিক কার্যক্রম অনেক সুন্দর হতো। কিছু বিষয়ের শিক্ষক অতি জরুরি।’

বিশেষজ্ঞদের তাগিদ

চিকিৎসা শিক্ষার মান বজায় রেখে মানসম্মত চিকিৎসক তৈরির জন্য অবকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষক, পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণের মতো বিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয় বলে মত দিয়েছেন চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, সরকার কলেজের সংখ্যা ও আসন বাড়ানোয় নজর দিলেও শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে কার্যত উদাসীনতা দেখিয়েছে। মেডিকেল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেশি।

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিকেল এডুকেশনের (ডব্লিউএফএমই) সাবেক জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে পারছে না। সরকার প্রয়োজন নিরূপণ না করে যত্রতত্র মেডিকেল কলেজ করেছে। মেডিকেল কলেজ যে পর্যায়ের বা যে স্থানেই হোক না কেন, সব কটির মান একই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মান নিয়ে সরকারকে কখনোই পরিকল্পনা করতে দেখা যায়নি। শিক্ষক ঘাটতিসহ একাডেমিক কার্যক্রমে যেকোনো সংকট শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে মানসম্মত যুগোপযোগী চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে না। স্বাস্থ্যসেবার মানের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে।’

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকলে কেউ সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন না। সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদ পর্যন্ত যেতে কয়েক বছর চাকরি করা এবং গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের মতো কিছু শর্ত পূরণ করার বিষয় থাকে। বর্তমানে পদের সংকট নেই। তবে পদোন্নতিপ্রক্রিয়ায় ধীরগতির কারণে শিক্ষকসংকট তৈরি হয়েছে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নীতিমালা মেনে পদোন্নতি দিতে হয়। বেসিক সায়েন্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়া চিকিৎসকের সংখ্যা খুব কম। নতুন করে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোয় স্নাতকোত্তর পড়ার আগ্রহও কম দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে নানা কারণে পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি এগোয়নি। এখন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্বল্পমেয়াদি চলতি দায়িত্বে কিছু পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে। অন্যদিকে স্বাভাবিক পদোন্নতির জন্য মন্ত্রণালয়কে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে।’

ডা. নাজমুল হোসেন আরও জানান, বেসিক সায়েন্সের শিক্ষকদের শতভাগ প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ আপত্তি দিয়ে ৫০ শতাংশের কথা বলেছে। এটা বাড়াতে আবার বলা হয়েছে। অন্যদিকে বেসিক সায়েন্সের বিষয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এসব উদ্যোগে চিকিৎসকেরা উৎসাহ পাবেন। এ ছাড়া নতুন বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডাররা যোগদান করার পর তাঁদের কিছুসংখ্যককে সরাসরি ঢাকার বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোয় পদায়ন করা হলে সংকট কিছুটা কাটবে।

আরও খবর পড়ুন:

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু দেখলেই তা বিশ্বাস করবেন না, শেয়ার করবেন না। আগে সেই তথ্যের সঠিকতা যাচাই করবেন। তথ্য সঠিক হলে তারপর তা শেয়ার করবেন।’

২ ঘণ্টা আগে

সিইসি বলেন, ‘ভবিষ্যতের জন্য কী বাংলাদেশ রেখে যাব, কোন ধরনের বাংলাদেশ রেখে যাব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রেখে যাব কি না, কীভাবে রেখে যাব—সেই চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ ভাবায়। এটাকে (সিইসির পদ) আমি ব্যক্তিগতভাবে রুটিন দায়িত্ব হিসেবে নিইনি, চাকরি হিসেবে নিইনি। এটাকে আমি মিশন হিসেবে নিয়েছি, চ্যালেঞ্জ হিসেবে...

২ ঘণ্টা আগে

সোমবার সকালে উত্তরা মেট্রোরেল ডিপিতে মেট্রোর সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারুক আহমেদ।

৪ ঘণ্টা আগে

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত জানানোর অনুরোধ করেছে সরকার। এ সময়ের মধ্যে দলগুলোর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পেলে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

৫ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু দেখলেই তা বিশ্বাস করবেন না, শেয়ার করবেন না। আগে সেই তথ্যের সঠিকতা যাচাই করবেন। তথ্য সঠিক হলে তারপর তা শেয়ার করবেন।’

আজ সোমবার রাজধানীর ভাটারার আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নে (এজিবি) জাতীয় নির্বাচনে আনসার-ভিডিপির ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা মহড়া ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সিইসি এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ বর্তমানে এক ‘সংকটময় অবস্থায়’ দাঁড়িয়ে আছে এবং আগামী সংসদ নির্বাচন দেশের ভবিষ্যৎ গতিপথ ও গণতন্ত্রের পথচলা নির্ধারণ করবে উল্লেখ করে সিইসি বলেন, তিনি তাঁর দায়িত্বকে গতানুগতিক ‘রুটিন কাজ’ বা ‘চাকরি’ হিসেবে না দেখে এটিকে ‘মিশন’ এবং ‘চ্যালেঞ্জ’ হিসেবে নিয়ে কাজ করছেন।

সিইসি বলেন, ‘ভবিষ্যতের জন্য কী বাংলাদেশ রেখে যাব, কোন ধরনের বাংলাদেশ রেখে যাব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রেখে যাব কি না, কীভাবে রেখে যাব—সেই চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ ভাবায়।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে গতানুগতিক ধারায় কাজ করলে চলবে না, বরং ‘দায়িত্বসীমার বাইরে গিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।’

সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করে সিইসি বলেন, ‘ভোটার, রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সবাই মিলে আমরা একটি সুন্দর নির্বাচন উপহার দেব।’

সিইসি জানান, এবারের নির্বাচনে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে প্রায় ১০ লাখ লোক যুক্ত থাকবে। তাঁদের সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন এবার একটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। সাধারণত যারা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকেন, তারা নিজেরা ভোট দিতে পারেন না। কিন্তু এবার সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যেন সবাই ভোট দিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নাসির উদ্দিন আরও বলেন, ‘আইনি হেফাজতে যাঁরা কারাগারে রয়েছেন, তাঁরা এ দেশের নাগরিক। তাঁরাও যাতে ভোট দিতে পারেন, সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। এ ছাড়া প্রবাসীরা এবার ভোট দিতে পারবেন।’

ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আনসার সদস্যদের ভূমিকার প্রশংসা করে সিইসি তাঁদের ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মূল শক্তি’ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে যারা দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের ওপর আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের দায়িত্ব এসে পড়েছে।’

আনসার প্লাটুন সদস্যদের প্রশিক্ষণকে ‘স্বস্তির’ উল্লেখ করে সিইসি দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশাল নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে এআইসহ যেকোনো অপপ্রচার রোধে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব জানান, নির্বাচনে প্রায় পাঁচ লাখ সদস্য মোতায়েন থাকবে। সুষ্ঠু ভোট আয়োজনের প্রস্তুতি হিসেবে গত এক বছরে বাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে ১ লাখ ৪৫ হাজার নতুন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু দেখলেই তা বিশ্বাস করবেন না, শেয়ার করবেন না। আগে সেই তথ্যের সঠিকতা যাচাই করবেন। তথ্য সঠিক হলে তারপর তা শেয়ার করবেন।’

আজ সোমবার রাজধানীর ভাটারার আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নে (এজিবি) জাতীয় নির্বাচনে আনসার-ভিডিপির ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা মহড়া ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সিইসি এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ বর্তমানে এক ‘সংকটময় অবস্থায়’ দাঁড়িয়ে আছে এবং আগামী সংসদ নির্বাচন দেশের ভবিষ্যৎ গতিপথ ও গণতন্ত্রের পথচলা নির্ধারণ করবে উল্লেখ করে সিইসি বলেন, তিনি তাঁর দায়িত্বকে গতানুগতিক ‘রুটিন কাজ’ বা ‘চাকরি’ হিসেবে না দেখে এটিকে ‘মিশন’ এবং ‘চ্যালেঞ্জ’ হিসেবে নিয়ে কাজ করছেন।

সিইসি বলেন, ‘ভবিষ্যতের জন্য কী বাংলাদেশ রেখে যাব, কোন ধরনের বাংলাদেশ রেখে যাব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রেখে যাব কি না, কীভাবে রেখে যাব—সেই চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ ভাবায়।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে গতানুগতিক ধারায় কাজ করলে চলবে না, বরং ‘দায়িত্বসীমার বাইরে গিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।’

সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করে সিইসি বলেন, ‘ভোটার, রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সবাই মিলে আমরা একটি সুন্দর নির্বাচন উপহার দেব।’

সিইসি জানান, এবারের নির্বাচনে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে প্রায় ১০ লাখ লোক যুক্ত থাকবে। তাঁদের সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন এবার একটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। সাধারণত যারা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকেন, তারা নিজেরা ভোট দিতে পারেন না। কিন্তু এবার সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যেন সবাই ভোট দিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নাসির উদ্দিন আরও বলেন, ‘আইনি হেফাজতে যাঁরা কারাগারে রয়েছেন, তাঁরা এ দেশের নাগরিক। তাঁরাও যাতে ভোট দিতে পারেন, সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। এ ছাড়া প্রবাসীরা এবার ভোট দিতে পারবেন।’

ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আনসার সদস্যদের ভূমিকার প্রশংসা করে সিইসি তাঁদের ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মূল শক্তি’ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে যারা দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের ওপর আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের দায়িত্ব এসে পড়েছে।’

আনসার প্লাটুন সদস্যদের প্রশিক্ষণকে ‘স্বস্তির’ উল্লেখ করে সিইসি দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশাল নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে এআইসহ যেকোনো অপপ্রচার রোধে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব জানান, নির্বাচনে প্রায় পাঁচ লাখ সদস্য মোতায়েন থাকবে। সুষ্ঠু ভোট আয়োজনের প্রস্তুতি হিসেবে গত এক বছরে বাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে ১ লাখ ৪৫ হাজার নতুন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে।

০৮ জুলাই ২০২৫

সিইসি বলেন, ‘ভবিষ্যতের জন্য কী বাংলাদেশ রেখে যাব, কোন ধরনের বাংলাদেশ রেখে যাব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রেখে যাব কি না, কীভাবে রেখে যাব—সেই চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ ভাবায়। এটাকে (সিইসির পদ) আমি ব্যক্তিগতভাবে রুটিন দায়িত্ব হিসেবে নিইনি, চাকরি হিসেবে নিইনি। এটাকে আমি মিশন হিসেবে নিয়েছি, চ্যালেঞ্জ হিসেবে...

২ ঘণ্টা আগে

সোমবার সকালে উত্তরা মেট্রোরেল ডিপিতে মেট্রোর সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারুক আহমেদ।

৪ ঘণ্টা আগে

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত জানানোর অনুরোধ করেছে সরকার। এ সময়ের মধ্যে দলগুলোর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পেলে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

৫ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ ‘সংকটময় অবস্থায়’ দাঁড়িয়ে আছে উল্লেখ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, দেশ কোন দিকে যাবে, গণতন্ত্রের পথে কীভাবে হাঁটবে, সেটা নির্ভর করছে আগামী সংসদ নির্বাচনের ওপর। নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গতিপথ নির্ধারণ হবে।

আজ সোমবার জাতীয় নির্বাচনে আনসার-ভিডিপির ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা মহড়া ও ২০২৫-২৬ সালের চতুর্থ ধাপের আনসার প্লাটুন সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর ভাটারার আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নে (এজিবি) এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

সিইসি বলেন, ‘ভবিষ্যতের জন্য কী বাংলাদেশ রেখে যাব, কোন ধরনের বাংলাদেশ রেখে যাব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রেখে যাব কি না, কীভাবে রেখে যাব—সেই চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ ভাবায়। এটাকে (সিইসির পদ) আমি ব্যক্তিগতভাবে রুটিন দায়িত্ব হিসেবে নিইনি, চাকরি হিসেবে নিইনি। এটাকে আমি মিশন হিসেবে নিয়েছি, চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। আমি গতানুগতিক ধারার কাজে বিশ্বাসী নই। বিশেষ করে, এ ধরনের সংকটময় মুহূর্তে দেশ যখন রয়েছে—এখানে গতানুগতিক ধারায় কাজ করলে হবে না। দায়িত্বসীমার বাইরে গিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘ভোটার, রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সবাই মিলে আমরা একটি সুন্দর নির্বাচন উপহার দেব, যাতে দেশ এগিয়ে যায়, গণতন্ত্র এগিয়ে যায়।’

নির্বাচনে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে প্রায় ১০ লাখ লোক যুক্ত থাকবে জানিয়ে সিইসি বলেন, ‘যাঁরা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকেন, তাঁরা নিজেরাই ভোট দিতে পারেন না। আমরা এবার উদ্যোগ নিয়েছি, যাঁরা ভোটের দায়িত্বে থাকবেন, তাঁরা যেন সবাই ভোট দিতে পারেন। আইনি হেফাজতে যাঁরা কারাগারে রয়েছেন, তাঁরা এ দেশের নাগরিক। তাঁরাও যাতে ভোট দিতে পারেন, সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। এ ছাড়া প্রবাসীরা এবার ভোট দিতে পারবেন।’

তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মূল শক্তি আনসার বাহিনীর সদস্যরা। তাঁরাই অধিকসংখ্যায় নিয়োজিত থাকেন। আগামী নির্বাচনে যারা দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের ওপর আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের দায়িত্ব এসে পড়েছে। আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে গতিপথ নির্ধারণ হবে, সেখানে আনসার বাহিনীর বিশাল একটি ভূমিকা থাকবে।

এ সময় ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় আনসার প্লাটুন সদস্যদের প্রশিক্ষণ ‘স্বস্তির’ উল্লেখ করে দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশাল নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে এআইসহ যেকোনো অপপ্রচার রোধে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান সিইসি।

এ ছাড়া নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা সব বাহিনীর সদস্যদের নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

আনসার সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে নাসির উদ্দিন বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু দেখলেই তা বিশ্বাস করবেন না, শেয়ার করবেন না। আগে সেই তথ্যের সঠিকতা যাচাই করবেন। তথ্য সঠিক হলে তারপর তা শেয়ার করবেন।’

এ সময় ইসির ম্যান্ডেট অনুযায়ী আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কাজ করবে বলে জানান বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব।

তিনি জানান, নির্বাচনে প্রায় পাঁচ লাখ সদস্য মোতায়েন থাকবে। বাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানো ও সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে গত এক বছরে ১ লাখ ৪৫ হাজার নতুন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ‘সংকটময় অবস্থায়’ দাঁড়িয়ে আছে উল্লেখ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, দেশ কোন দিকে যাবে, গণতন্ত্রের পথে কীভাবে হাঁটবে, সেটা নির্ভর করছে আগামী সংসদ নির্বাচনের ওপর। নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গতিপথ নির্ধারণ হবে।

আজ সোমবার জাতীয় নির্বাচনে আনসার-ভিডিপির ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা মহড়া ও ২০২৫-২৬ সালের চতুর্থ ধাপের আনসার প্লাটুন সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর ভাটারার আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নে (এজিবি) এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

সিইসি বলেন, ‘ভবিষ্যতের জন্য কী বাংলাদেশ রেখে যাব, কোন ধরনের বাংলাদেশ রেখে যাব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রেখে যাব কি না, কীভাবে রেখে যাব—সেই চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ ভাবায়। এটাকে (সিইসির পদ) আমি ব্যক্তিগতভাবে রুটিন দায়িত্ব হিসেবে নিইনি, চাকরি হিসেবে নিইনি। এটাকে আমি মিশন হিসেবে নিয়েছি, চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। আমি গতানুগতিক ধারার কাজে বিশ্বাসী নই। বিশেষ করে, এ ধরনের সংকটময় মুহূর্তে দেশ যখন রয়েছে—এখানে গতানুগতিক ধারায় কাজ করলে হবে না। দায়িত্বসীমার বাইরে গিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘ভোটার, রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সবাই মিলে আমরা একটি সুন্দর নির্বাচন উপহার দেব, যাতে দেশ এগিয়ে যায়, গণতন্ত্র এগিয়ে যায়।’

নির্বাচনে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে প্রায় ১০ লাখ লোক যুক্ত থাকবে জানিয়ে সিইসি বলেন, ‘যাঁরা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকেন, তাঁরা নিজেরাই ভোট দিতে পারেন না। আমরা এবার উদ্যোগ নিয়েছি, যাঁরা ভোটের দায়িত্বে থাকবেন, তাঁরা যেন সবাই ভোট দিতে পারেন। আইনি হেফাজতে যাঁরা কারাগারে রয়েছেন, তাঁরা এ দেশের নাগরিক। তাঁরাও যাতে ভোট দিতে পারেন, সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। এ ছাড়া প্রবাসীরা এবার ভোট দিতে পারবেন।’

তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মূল শক্তি আনসার বাহিনীর সদস্যরা। তাঁরাই অধিকসংখ্যায় নিয়োজিত থাকেন। আগামী নির্বাচনে যারা দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের ওপর আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের দায়িত্ব এসে পড়েছে। আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে গতিপথ নির্ধারণ হবে, সেখানে আনসার বাহিনীর বিশাল একটি ভূমিকা থাকবে।

এ সময় ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় আনসার প্লাটুন সদস্যদের প্রশিক্ষণ ‘স্বস্তির’ উল্লেখ করে দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশাল নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে এআইসহ যেকোনো অপপ্রচার রোধে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান সিইসি।

এ ছাড়া নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা সব বাহিনীর সদস্যদের নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

আনসার সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে নাসির উদ্দিন বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু দেখলেই তা বিশ্বাস করবেন না, শেয়ার করবেন না। আগে সেই তথ্যের সঠিকতা যাচাই করবেন। তথ্য সঠিক হলে তারপর তা শেয়ার করবেন।’

এ সময় ইসির ম্যান্ডেট অনুযায়ী আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কাজ করবে বলে জানান বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব।

তিনি জানান, নির্বাচনে প্রায় পাঁচ লাখ সদস্য মোতায়েন থাকবে। বাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানো ও সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে গত এক বছরে ১ লাখ ৪৫ হাজার নতুন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়।

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে।

০৮ জুলাই ২০২৫

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু দেখলেই তা বিশ্বাস করবেন না, শেয়ার করবেন না। আগে সেই তথ্যের সঠিকতা যাচাই করবেন। তথ্য সঠিক হলে তারপর তা শেয়ার করবেন।’

২ ঘণ্টা আগে

সোমবার সকালে উত্তরা মেট্রোরেল ডিপিতে মেট্রোর সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারুক আহমেদ।

৪ ঘণ্টা আগে

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত জানানোর অনুরোধ করেছে সরকার। এ সময়ের মধ্যে দলগুলোর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পেলে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

৫ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অনেকগুলো ত্রুটি রেখেই তাড়াহুড়া করে মেট্রোরেল চালু করা হয়েছিল। মেট্রোরেলের কোনো ‘সেফটি অডিট’ (নিরাপত্তা নিরীক্ষা) হয়নি। তাই ইউরোপীয় কোনো প্রতিষ্ঠান দিয়ে সেফটি অডিট করাবে সরকার।

আজ সোমবার সকালে উত্তরা মেট্রোরেল ডিপিতে মেট্রোর সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারুক আহমেদ।

তিনি বলেন, ‘মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণকাজে কিছুটা তাড়াহুড়া হয়েছে। আর যেখানে দুর্ঘটনা (ফার্মগেটে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে পথচারীর মৃত্যু) ঘটেছিল সেই অংশে অনেক ত্রুটি আছে।’

দ্রুতই সেফটি অডিট করানো হবে জানিয়ে ডিএমটিসিএলের এমডি বলেন, ‘আমাদের কাছে ফ্রান্সের দুটি প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছে। সেফটি অডিট করার জন্য আমরা খুব শিগগিরই টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যাব।’

মেট্রোর বেয়ারিং প্যাড সম্পর্কে ডিএমটিসিএলের এমডি বলেন, ‘মেট্রোর বিয়ারিং প্যাড হঠাৎ করে পড়ে যায়নি। এটা হঠাৎ করে পড়ে যাওয়ার জিনিস না। যেহেতু এটা নিয়ে তদন্ত চলছে ফলে এ বিষয়ে আমি জাজমেন্টাল হতে চাই না। তবে যেটা হতে পারে সেটা বলতে পারি— ডিজাইন ফল্ট হতে পারে। যে জিনিসের ওপর বসানোর কথা বলা হয়েছিল, যা যা দেওয়ার কথা ছিল সেটা বসানো হয়নি। যে ডিজাইনে হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়তো ঠিকাদার করেনি। যে পরামর্শককে বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা হয়তো ঠিক করে জিনিসটা বুঝে নেয়নি। এই চারটা কারণে হতে পারে অথবা এর মধ্যে কোনো একটি কারণেও হতে পারে।’

ডিএমটিসিএলের এমডি বলেন, ‘দোষ কিন্তু বিয়ারিংয়ের না। বিয়ারিং যে লাগিয়েছে, বাজেভাবে লাগানো হয়েছে কিনা, যার আসলে বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল সে বুঝে নিয়েছে কিনা—সেগুলো এখন আমাদের দেখতে হবে। আমরা বিদেশি পরামর্শক রেখেছি, বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব তাদের এবং পরামর্শকদের আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব। আর ডিএমটিসিএল পরামর্শকের কাছ থেকে বুঝে নেবে। তখন এই কাজগুলো কিছুটা তাড়াহুড়া হয়েছে। কেন হয়েছে সেটার উত্তর তো আমি দিতে পারব না। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেই অংশে অনেক ডিফেক্ট (ত্রুটি) আছে। ফলে সেটা এখনো আমরা বুঝে নিইনি।’

বিয়ারিং প্যাডের দুর্ঘটনার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, ‘যেখানে বিয়ারিং প্যাড পড়ে গিয়েছিল ওই অংশের ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড আছে ২০২৫ সালের ২৯ জুন পর্যন্ত। কিন্তু আমরা এই ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড একসেপ্ট করিনি এখনো। কারণ এখনো অনেক মেজর ডিফেক্ট রয়ে গেছে। সেগুলো ঠিক না করা পর্যন্ত ডিফেক্ট লায়াবিলিটির নোটিফিকেশন পিরিয়ড একসেপ্ট করব না। এটা এখনো ডিফেক্ট লায়াবিলিটি নোটিফিকেশন পিরিয়ডে আছে। যত সমস্যা আছে এগুলো ঠিকাদারকে মেরামত করতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর আমরা আবার সব পিলার পরিদর্শন করছি। আগেও যেসব স্থানে ত্রুটি শনাক্ত করে নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোও পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে। আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো—যেখানে ত্রুটি বা সমস্যা পাওয়া যাবে, সেখানে বিয়ারিং প্যাড অবশ্যই পরিবর্তন করা হবে।’

এমআরটি লাইন-৬ সম্পর্কে ডিএমটিসিএলের এমডি বলেন, ‘প্রকল্পটি চালুর আগে ন্যূনতম ৬ থেকে ৯ মাসের ট্রায়াল রান ও বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা সে সময়টি দিতে পারিনি।’

তিনি আরও বলেন, ‘তিন বছরে মেট্রো চালু হবে বা পাঁচ বছরে মেট্রো সম্পূর্ণ হবে—এ ধরনের ধারণা আসলে ভুল। কোনো মেট্রোর প্রথম সিভিল কন্ট্রাক্ট থেকে রাজস্ব অপারেশন শুরু করতে সাধারণত ছয় থেকে সাত বছর লাগে।’

মেট্রো প্রকল্প ব্যর্থ হয়নি—সরকার এই প্রকল্প সম্পন্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়ে ফারুক আহমেদ বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এই প্রকল্পের ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়। বিপুল অর্থ ব্যয়ে লাইন-১-এর কাজ করা হয়েছে, আর এর মান সবাই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। সরকারের উদ্দেশ্য হলো, একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি করা, যাতে একাধিক প্রতিষ্ঠান অংশ নিতে পারে এবং কম খরচে উন্নতমানের মেট্রো নির্মাণ সম্ভব হয়। মেট্রো আমাদের করতেই হবে—তবে তা হবে স্মার্ট ফাইন্যান্সিংয়ের মাধ্যমে।’

আরও খবর পড়ুন:

অনেকগুলো ত্রুটি রেখেই তাড়াহুড়া করে মেট্রোরেল চালু করা হয়েছিল। মেট্রোরেলের কোনো ‘সেফটি অডিট’ (নিরাপত্তা নিরীক্ষা) হয়নি। তাই ইউরোপীয় কোনো প্রতিষ্ঠান দিয়ে সেফটি অডিট করাবে সরকার।

আজ সোমবার সকালে উত্তরা মেট্রোরেল ডিপিতে মেট্রোর সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারুক আহমেদ।

তিনি বলেন, ‘মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণকাজে কিছুটা তাড়াহুড়া হয়েছে। আর যেখানে দুর্ঘটনা (ফার্মগেটে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে পথচারীর মৃত্যু) ঘটেছিল সেই অংশে অনেক ত্রুটি আছে।’

দ্রুতই সেফটি অডিট করানো হবে জানিয়ে ডিএমটিসিএলের এমডি বলেন, ‘আমাদের কাছে ফ্রান্সের দুটি প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছে। সেফটি অডিট করার জন্য আমরা খুব শিগগিরই টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যাব।’

মেট্রোর বেয়ারিং প্যাড সম্পর্কে ডিএমটিসিএলের এমডি বলেন, ‘মেট্রোর বিয়ারিং প্যাড হঠাৎ করে পড়ে যায়নি। এটা হঠাৎ করে পড়ে যাওয়ার জিনিস না। যেহেতু এটা নিয়ে তদন্ত চলছে ফলে এ বিষয়ে আমি জাজমেন্টাল হতে চাই না। তবে যেটা হতে পারে সেটা বলতে পারি— ডিজাইন ফল্ট হতে পারে। যে জিনিসের ওপর বসানোর কথা বলা হয়েছিল, যা যা দেওয়ার কথা ছিল সেটা বসানো হয়নি। যে ডিজাইনে হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়তো ঠিকাদার করেনি। যে পরামর্শককে বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা হয়তো ঠিক করে জিনিসটা বুঝে নেয়নি। এই চারটা কারণে হতে পারে অথবা এর মধ্যে কোনো একটি কারণেও হতে পারে।’

ডিএমটিসিএলের এমডি বলেন, ‘দোষ কিন্তু বিয়ারিংয়ের না। বিয়ারিং যে লাগিয়েছে, বাজেভাবে লাগানো হয়েছে কিনা, যার আসলে বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল সে বুঝে নিয়েছে কিনা—সেগুলো এখন আমাদের দেখতে হবে। আমরা বিদেশি পরামর্শক রেখেছি, বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব তাদের এবং পরামর্শকদের আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব। আর ডিএমটিসিএল পরামর্শকের কাছ থেকে বুঝে নেবে। তখন এই কাজগুলো কিছুটা তাড়াহুড়া হয়েছে। কেন হয়েছে সেটার উত্তর তো আমি দিতে পারব না। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেই অংশে অনেক ডিফেক্ট (ত্রুটি) আছে। ফলে সেটা এখনো আমরা বুঝে নিইনি।’

বিয়ারিং প্যাডের দুর্ঘটনার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, ‘যেখানে বিয়ারিং প্যাড পড়ে গিয়েছিল ওই অংশের ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড আছে ২০২৫ সালের ২৯ জুন পর্যন্ত। কিন্তু আমরা এই ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড একসেপ্ট করিনি এখনো। কারণ এখনো অনেক মেজর ডিফেক্ট রয়ে গেছে। সেগুলো ঠিক না করা পর্যন্ত ডিফেক্ট লায়াবিলিটির নোটিফিকেশন পিরিয়ড একসেপ্ট করব না। এটা এখনো ডিফেক্ট লায়াবিলিটি নোটিফিকেশন পিরিয়ডে আছে। যত সমস্যা আছে এগুলো ঠিকাদারকে মেরামত করতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর আমরা আবার সব পিলার পরিদর্শন করছি। আগেও যেসব স্থানে ত্রুটি শনাক্ত করে নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোও পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে। আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো—যেখানে ত্রুটি বা সমস্যা পাওয়া যাবে, সেখানে বিয়ারিং প্যাড অবশ্যই পরিবর্তন করা হবে।’

এমআরটি লাইন-৬ সম্পর্কে ডিএমটিসিএলের এমডি বলেন, ‘প্রকল্পটি চালুর আগে ন্যূনতম ৬ থেকে ৯ মাসের ট্রায়াল রান ও বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা সে সময়টি দিতে পারিনি।’

তিনি আরও বলেন, ‘তিন বছরে মেট্রো চালু হবে বা পাঁচ বছরে মেট্রো সম্পূর্ণ হবে—এ ধরনের ধারণা আসলে ভুল। কোনো মেট্রোর প্রথম সিভিল কন্ট্রাক্ট থেকে রাজস্ব অপারেশন শুরু করতে সাধারণত ছয় থেকে সাত বছর লাগে।’

মেট্রো প্রকল্প ব্যর্থ হয়নি—সরকার এই প্রকল্প সম্পন্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়ে ফারুক আহমেদ বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এই প্রকল্পের ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়। বিপুল অর্থ ব্যয়ে লাইন-১-এর কাজ করা হয়েছে, আর এর মান সবাই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। সরকারের উদ্দেশ্য হলো, একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি করা, যাতে একাধিক প্রতিষ্ঠান অংশ নিতে পারে এবং কম খরচে উন্নতমানের মেট্রো নির্মাণ সম্ভব হয়। মেট্রো আমাদের করতেই হবে—তবে তা হবে স্মার্ট ফাইন্যান্সিংয়ের মাধ্যমে।’

আরও খবর পড়ুন:

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে।

০৮ জুলাই ২০২৫

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু দেখলেই তা বিশ্বাস করবেন না, শেয়ার করবেন না। আগে সেই তথ্যের সঠিকতা যাচাই করবেন। তথ্য সঠিক হলে তারপর তা শেয়ার করবেন।’

২ ঘণ্টা আগে

সিইসি বলেন, ‘ভবিষ্যতের জন্য কী বাংলাদেশ রেখে যাব, কোন ধরনের বাংলাদেশ রেখে যাব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রেখে যাব কি না, কীভাবে রেখে যাব—সেই চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ ভাবায়। এটাকে (সিইসির পদ) আমি ব্যক্তিগতভাবে রুটিন দায়িত্ব হিসেবে নিইনি, চাকরি হিসেবে নিইনি। এটাকে আমি মিশন হিসেবে নিয়েছি, চ্যালেঞ্জ হিসেবে...

২ ঘণ্টা আগে

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত জানানোর অনুরোধ করেছে সরকার। এ সময়ের মধ্যে দলগুলোর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পেলে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

৫ ঘণ্টা আগেজুলাই সনদ বাস্তবায়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত জানানোর অনুরোধ করেছে সরকার। এ সময়ের মধ্যে দলগুলোর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পেলে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

আজ সোমবার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান উপদেষ্টা।

সকাল ১০টার দিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে রাজধানীর তেজগাঁও কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।

আইন উপদেষ্টা বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনা করে এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারকে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত জানাতে অনুরোধ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আজ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রণীত জুলাই সনদ এবং এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপনের প্রচেষ্টার জন্য এবং বহু বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঐকমত্য কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ’

আসিফ নজরুল বলেন, ‘উপদেষ্টা পরিষদের সভায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) আদেশ চূড়ান্তকরণ এবং এতে উল্লেখিত গণভোট আয়োজন ও গণভোটের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে লক্ষ্য করা হয় যে, ঐকমত্য কমিশনে দীর্ঘদিন আলোচনার পরও কয়েকটি সংস্কারের সুপারিশ বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। এ ছাড়া, গণভোট কবে অনুষ্ঠিত হবে ও এর বিষয়বস্তু কী হবে এসব প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে, সে জন্য সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।’

তিনি বলেন, ‘এই পরিপ্রেক্ষিতে গণভোটের সময় কখন হবে, গণভোটের বিষয়বস্তু কী হবে, জুলাই সনদে বর্ণিত ভিন্নমতগুলো প্রসঙ্গে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলোর আলোকে জরুরি ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে সভা অভিমত ব্যক্ত করে।’

এসব ক্ষেত্রে ফ্যসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের মিত্র রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে দ্রুততম সময়ে (সম্ভব হলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে) সরকারকে ঐক্যবদ্ধ দিকনির্দেশনা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এমন নির্দেশনা পেলে সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সহজ হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কালক্ষেপণের যে কোনো সুযোগ নাই সেটাও আমাদের সবার বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। ’

সভায় ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্থে আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকারের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করা হয় বলে উল্লেখ করেন আইন উপদেষ্টা।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ কবে জারি হতে পারে— এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ‘ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছে। ওনাদের কিছু সময় দিতে চাই। যেসব বিষয় উল্লেখ করেছি সেগুলোতে ওনারা আলোচনা করে একমত হতে পারেন কিনা আমরা দেখি।’ দলগুলে একমত না হলে সরকার কী করবে এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমরা অপেক্ষা করব, তারপর অবশ্যই সরকার সরকারের মতো অ্যাক্ট (পদক্ষেপ) নেবে।’

সরকার কি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নতি স্বীকার করেছে— এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমি বলেছিলাম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদ। এ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা মোটেও সরে আসি নাই। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ঐক্যবদ্ধ সুপারিশ প্রত্যাশা করা ইতিবাচক হিসেবে দেখতে পারেন।’

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনার আয়োজন সরকার করে দেবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ‘সরকার আয়োজন করে বহু আলোচনা করেছে। সরকার আর কোনো আয়োজন করতে যাচ্ছে না। ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো গত ১৫ বছর নিজেরা নিজেরা আলোচনা করে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওনারা অত্যন্ত প্রতিকূল সময়ে একসঙ্গে আন্দোলন করেছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এখন ওনারা নিজ উদ্যোগে আলোচনা করে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেবেন, এ প্রত্যাশা করছি। আমি কালকেই দেখলাম, একটি দলের পক্ষ থেকে আলোচনার আহ্বান জানানো হয়েছে—আমরা এটাকে স্বাগত জানাই।’

জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ‘এ প্রসঙ্গে আমাদের এখন কোনো মন্তব্য নেই। দলগুলো এ বিষয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা করি। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করলে আমাদের কাজটা সহজ হবে। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দিতে না পারলে, অবশ্যই সরকার সরকারের মতো সিদ্ধান্ত নেবে।’

আরও খবর পড়ুন:

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত জানানোর অনুরোধ করেছে সরকার। এ সময়ের মধ্যে দলগুলোর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পেলে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

আজ সোমবার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান উপদেষ্টা।

সকাল ১০টার দিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে রাজধানীর তেজগাঁও কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।

আইন উপদেষ্টা বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনা করে এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারকে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত জানাতে অনুরোধ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আজ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রণীত জুলাই সনদ এবং এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপনের প্রচেষ্টার জন্য এবং বহু বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঐকমত্য কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ’

আসিফ নজরুল বলেন, ‘উপদেষ্টা পরিষদের সভায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) আদেশ চূড়ান্তকরণ এবং এতে উল্লেখিত গণভোট আয়োজন ও গণভোটের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে লক্ষ্য করা হয় যে, ঐকমত্য কমিশনে দীর্ঘদিন আলোচনার পরও কয়েকটি সংস্কারের সুপারিশ বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। এ ছাড়া, গণভোট কবে অনুষ্ঠিত হবে ও এর বিষয়বস্তু কী হবে এসব প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে, সে জন্য সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।’

তিনি বলেন, ‘এই পরিপ্রেক্ষিতে গণভোটের সময় কখন হবে, গণভোটের বিষয়বস্তু কী হবে, জুলাই সনদে বর্ণিত ভিন্নমতগুলো প্রসঙ্গে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলোর আলোকে জরুরি ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে সভা অভিমত ব্যক্ত করে।’

এসব ক্ষেত্রে ফ্যসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের মিত্র রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে দ্রুততম সময়ে (সম্ভব হলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে) সরকারকে ঐক্যবদ্ধ দিকনির্দেশনা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এমন নির্দেশনা পেলে সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সহজ হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কালক্ষেপণের যে কোনো সুযোগ নাই সেটাও আমাদের সবার বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। ’

সভায় ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্থে আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকারের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করা হয় বলে উল্লেখ করেন আইন উপদেষ্টা।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ কবে জারি হতে পারে— এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ‘ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছে। ওনাদের কিছু সময় দিতে চাই। যেসব বিষয় উল্লেখ করেছি সেগুলোতে ওনারা আলোচনা করে একমত হতে পারেন কিনা আমরা দেখি।’ দলগুলে একমত না হলে সরকার কী করবে এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমরা অপেক্ষা করব, তারপর অবশ্যই সরকার সরকারের মতো অ্যাক্ট (পদক্ষেপ) নেবে।’

সরকার কি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নতি স্বীকার করেছে— এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমি বলেছিলাম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদ। এ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা মোটেও সরে আসি নাই। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ঐক্যবদ্ধ সুপারিশ প্রত্যাশা করা ইতিবাচক হিসেবে দেখতে পারেন।’

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনার আয়োজন সরকার করে দেবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ‘সরকার আয়োজন করে বহু আলোচনা করেছে। সরকার আর কোনো আয়োজন করতে যাচ্ছে না। ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো গত ১৫ বছর নিজেরা নিজেরা আলোচনা করে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওনারা অত্যন্ত প্রতিকূল সময়ে একসঙ্গে আন্দোলন করেছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এখন ওনারা নিজ উদ্যোগে আলোচনা করে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেবেন, এ প্রত্যাশা করছি। আমি কালকেই দেখলাম, একটি দলের পক্ষ থেকে আলোচনার আহ্বান জানানো হয়েছে—আমরা এটাকে স্বাগত জানাই।’

জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ‘এ প্রসঙ্গে আমাদের এখন কোনো মন্তব্য নেই। দলগুলো এ বিষয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা করি। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করলে আমাদের কাজটা সহজ হবে। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দিতে না পারলে, অবশ্যই সরকার সরকারের মতো সিদ্ধান্ত নেবে।’

আরও খবর পড়ুন:

বর্তমানে দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই (৪২%) ভর্তি হচ্ছে সরকারি কলেজগুলোতে। অথচ বিদ্যমান ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকসহ মোট পদের ৪৩ শতাংশই খালি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকছে।

০৮ জুলাই ২০২৫

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু দেখলেই তা বিশ্বাস করবেন না, শেয়ার করবেন না। আগে সেই তথ্যের সঠিকতা যাচাই করবেন। তথ্য সঠিক হলে তারপর তা শেয়ার করবেন।’

২ ঘণ্টা আগে

সিইসি বলেন, ‘ভবিষ্যতের জন্য কী বাংলাদেশ রেখে যাব, কোন ধরনের বাংলাদেশ রেখে যাব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রেখে যাব কি না, কীভাবে রেখে যাব—সেই চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ ভাবায়। এটাকে (সিইসির পদ) আমি ব্যক্তিগতভাবে রুটিন দায়িত্ব হিসেবে নিইনি, চাকরি হিসেবে নিইনি। এটাকে আমি মিশন হিসেবে নিয়েছি, চ্যালেঞ্জ হিসেবে...

২ ঘণ্টা আগে

সোমবার সকালে উত্তরা মেট্রোরেল ডিপিতে মেট্রোর সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারুক আহমেদ।

৪ ঘণ্টা আগে