সাহস মোস্তাফিজ

ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা তথ্যের দ্রুততা নিশ্চিত করেছে। আমরা এখন মুহূর্তেই যেকোনো ঘটনার ছবি, ভিডিওসহ খবর পেয়ে যাই। কিন্তু এতে করে বাড়ছে বিপদও। বেনামি ওয়েব পোর্টাল খুলে একের পর এক মিথ্যা তথ্য প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করছে অনেকে। এর মধ্যে কিছু লোক বা প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজটি করলেও অনেকে না বুঝেই এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

আবার দ্রুত সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমও মাঝেমধ্যে ভুল সংবাদ পরিবেশন করছে। তবে একটু সতর্ক হলে আপনি নিজেই ভুয়া সংবাদ চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিরোনাম পড়ুন মন দিয়ে: ভুয়া সংবাদে সাধারণত চটকদার শিরোনাম ব্যবহার করা হয়। বিস্ময় ও প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। অনেক সময় শিরোনামের সঙ্গে প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্যের কোনো মিলই থাকে না।

ছবি দেখুন সতর্কভাবে: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুয়া সংবাদে অপ্রাসঙ্গিক ও মানহীন ছবি ব্যবহার করা হয়। এসব ছবি আপনি চাইলে সহজেই ‘গুগল ইমেজে’ অনুসন্ধান করে দেখে নিতে পারেন, ছবিটি পুরোনো বা অন্য প্রসঙ্গের কি না।

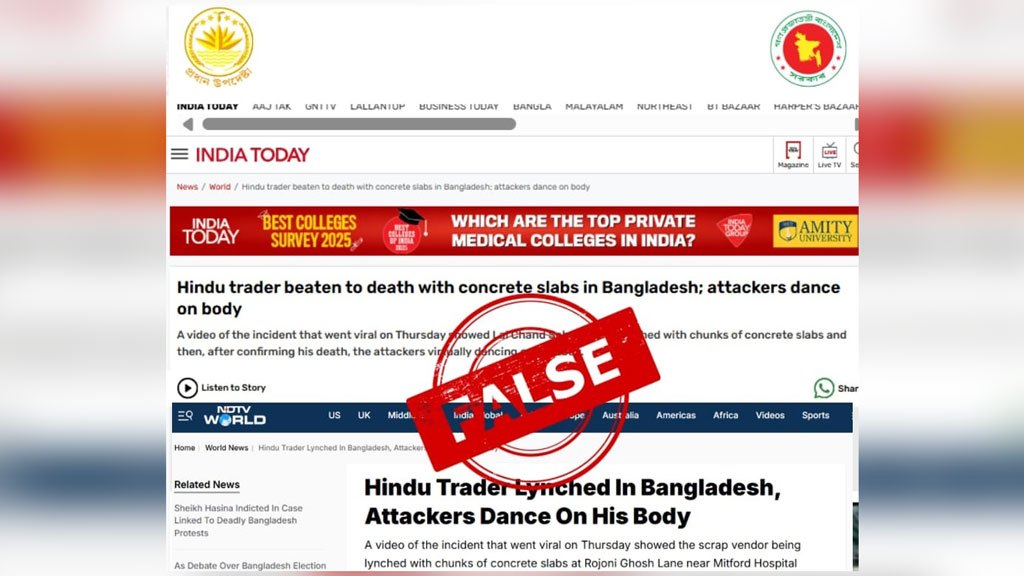

ইউআরএল দেখুন সতর্কভাবে: আজকাল অনেক নামী সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইট ক্লোন করা হচ্ছে। লোগো ও ডিজাইন এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে ওয়েবসাইটটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটির ইউআরএল ভুয়া ওয়েবসাইট চিনিয়ে দেবে। সাধারণত ভুয়া ওয়েবসাইটগুলোতে লোগোর নামের সঙ্গে ইউআরএল বারে উল্লিখিত নামের মিল থাকে না। অথবা ইউআরএলটি মূল ওয়েবসাইটের নাম কিছুটা এদিক-ওদিক করে তৈরি করা হয়।

কোনো সংবাদ নিয়ে আপনার সন্দেহ হলে গুগলে ওই ওয়েবসাইটের নাম লিখে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আসল ওয়েবসাইটটি গুগল সার্চের শুরুতেই পেয়ে যাবেন।

উৎস অনুসন্ধান করুন: সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে তার উৎস বা সোর্সের ওপর। কোনো সংবাদ নিয়ে বিভ্রান্ত হলে আগে এই তথ্যের উৎস জানার চেষ্টা করুন। প্রতিবেদনে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার না করলে আপনি নিজেও সেটি ইন্টারনেটে খুঁজে দেখতে পারেন। ভুয়া সংবাদে অনেক সময় ‘জানা যায়,’ ‘বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায়’, ‘অনেকে বলেন’, ‘এলাকাবাসী মনে করেন’—এ ধরনের শব্দাবলি দিয়ে সোর্স উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছে, সেটিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল অনেক ওয়েব পোর্টালই মিথ্যা সূত্র ব্যবহার করে। সে ক্ষেত্রে সম্ভব হলে আপনি নিজেও সূত্র যাচাই করুন।

বানান ও লে-আউট সতর্কভাবে দেখুন: ভুয়া প্রতিবেদনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বানান ভুল থাকে। একটু খেয়াল করলেই প্রতিবেদনের শিরোনাম, শুরুর অংশ (ইন্ট্রো) ও মূল তথ্যের অসংগতিও ধরে ফেলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সাধারণত এ ধরনের ওয়েবসাইটের লে-আউট বা ডিজাইন এলোমেলো থাকে।

আগের প্রতিবেদনগুলো পড়ুন: ওই ওয়েব পোর্টালে পুরোনো ও বেশি পঠিত প্রতিবেদনগুলো দেখুন ও মান যাচাই করুন। সেগুলো বিভ্রান্তিকর কি না, সেটিও লক্ষ্য করুন।

প্রতিবেদনের তারিখ দেখুন: অনেক সময় পুরোনো খবর বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল করা হয়। ধরুন, সামাজিক মাধ্যমে আজ ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবারও বন্ধের ঘোষণা’ শিরোনামে একটি খবরের লিংক ভাইরাল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খবরটি সত্যিই সাম্প্রতিক কি না, সেটা জানা জরুরি। সে ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের শুরুতে উল্লেখ করা তারিখটি খেয়াল করুন। যদি প্রতিবেদনে তারিখ উল্লেখ করা না থাকে, তাহলে সেই খবর বিশ্বাস করার কোনো মানেই হয় না।

বিশেষজ্ঞের উক্তি যাচাই করুন: ভুয়া প্রতিবেদনে অনেক সময় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নাম ব্যবহার করে মনগড়া উক্তি লিখে দেওয়া হয়। এই যেমন কিছুদিন আগে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহর নামে একটি চিকিৎসাপত্র ভাইরাল হয়েছিল। বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি দিলেই সেটি বিশ্বাস করার কারণ নেই। আপনি উল্লেখকৃত বিশেষজ্ঞের ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আইডি ও প্রাসঙ্গিক অন্য খবর খুঁজে দেখতে পারেন।

অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন দেখুন: কোনো খবর নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হলে সেটির শিরোনাম গুগলে লিখে অনুসন্ধান করুন। বিশ্বাসযোগ্য একাধিক সংবাদমাধ্যমে একই তথ্য পাওয়া না গেলে প্রতিবেদনটিতে দেওয়া তথ্য বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

অনেক সময় একাধিক ওয়েব পোর্টালে হুবহু একই শিরোনাম ও একই লেখা ব্যবহার করা হয়। অনেকটা কপি-পেস্ট করার মতো। এ ধরনের সংবাদ অসত্য হওয়া আশঙ্কা প্রবল।

গল্পটা কি রসিকতা? কখনো কখনো মিথ্যা সংবাদ গল্পগুলো হাস্যরস বা ব্যঙ্গ থেকে আলাদা করা কঠিন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটি ব্যঙ্গাত্মক লেখার জন্য পরিচিত কি না, তা যাচাই করা জরুরি। অনেক সময় সিরিয়াস সংবামাধ্যমেও রম্য হিসেবে বিভিন্ন কনটেন্ট পরিবেশিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ট্যাগের দিকে খেয়াল রাখুন। দেখুন সেখানে ‘রম্য’ বা ‘স্যাটায়ার’ হিসেবে কনটেন্টটি চিহ্নিত করা হয়েছে কি না।

নিশ্চিত হয়ে শেয়ার করুন: তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করুন। তথ্যটি সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।

ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা তথ্যের দ্রুততা নিশ্চিত করেছে। আমরা এখন মুহূর্তেই যেকোনো ঘটনার ছবি, ভিডিওসহ খবর পেয়ে যাই। কিন্তু এতে করে বাড়ছে বিপদও। বেনামি ওয়েব পোর্টাল খুলে একের পর এক মিথ্যা তথ্য প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করছে অনেকে। এর মধ্যে কিছু লোক বা প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজটি করলেও অনেকে না বুঝেই এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

আবার দ্রুত সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমও মাঝেমধ্যে ভুল সংবাদ পরিবেশন করছে। তবে একটু সতর্ক হলে আপনি নিজেই ভুয়া সংবাদ চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিরোনাম পড়ুন মন দিয়ে: ভুয়া সংবাদে সাধারণত চটকদার শিরোনাম ব্যবহার করা হয়। বিস্ময় ও প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। অনেক সময় শিরোনামের সঙ্গে প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্যের কোনো মিলই থাকে না।

ছবি দেখুন সতর্কভাবে: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুয়া সংবাদে অপ্রাসঙ্গিক ও মানহীন ছবি ব্যবহার করা হয়। এসব ছবি আপনি চাইলে সহজেই ‘গুগল ইমেজে’ অনুসন্ধান করে দেখে নিতে পারেন, ছবিটি পুরোনো বা অন্য প্রসঙ্গের কি না।

ইউআরএল দেখুন সতর্কভাবে: আজকাল অনেক নামী সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইট ক্লোন করা হচ্ছে। লোগো ও ডিজাইন এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে ওয়েবসাইটটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটির ইউআরএল ভুয়া ওয়েবসাইট চিনিয়ে দেবে। সাধারণত ভুয়া ওয়েবসাইটগুলোতে লোগোর নামের সঙ্গে ইউআরএল বারে উল্লিখিত নামের মিল থাকে না। অথবা ইউআরএলটি মূল ওয়েবসাইটের নাম কিছুটা এদিক-ওদিক করে তৈরি করা হয়।

কোনো সংবাদ নিয়ে আপনার সন্দেহ হলে গুগলে ওই ওয়েবসাইটের নাম লিখে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আসল ওয়েবসাইটটি গুগল সার্চের শুরুতেই পেয়ে যাবেন।

উৎস অনুসন্ধান করুন: সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে তার উৎস বা সোর্সের ওপর। কোনো সংবাদ নিয়ে বিভ্রান্ত হলে আগে এই তথ্যের উৎস জানার চেষ্টা করুন। প্রতিবেদনে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার না করলে আপনি নিজেও সেটি ইন্টারনেটে খুঁজে দেখতে পারেন। ভুয়া সংবাদে অনেক সময় ‘জানা যায়,’ ‘বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায়’, ‘অনেকে বলেন’, ‘এলাকাবাসী মনে করেন’—এ ধরনের শব্দাবলি দিয়ে সোর্স উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছে, সেটিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল অনেক ওয়েব পোর্টালই মিথ্যা সূত্র ব্যবহার করে। সে ক্ষেত্রে সম্ভব হলে আপনি নিজেও সূত্র যাচাই করুন।

বানান ও লে-আউট সতর্কভাবে দেখুন: ভুয়া প্রতিবেদনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বানান ভুল থাকে। একটু খেয়াল করলেই প্রতিবেদনের শিরোনাম, শুরুর অংশ (ইন্ট্রো) ও মূল তথ্যের অসংগতিও ধরে ফেলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সাধারণত এ ধরনের ওয়েবসাইটের লে-আউট বা ডিজাইন এলোমেলো থাকে।

আগের প্রতিবেদনগুলো পড়ুন: ওই ওয়েব পোর্টালে পুরোনো ও বেশি পঠিত প্রতিবেদনগুলো দেখুন ও মান যাচাই করুন। সেগুলো বিভ্রান্তিকর কি না, সেটিও লক্ষ্য করুন।

প্রতিবেদনের তারিখ দেখুন: অনেক সময় পুরোনো খবর বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল করা হয়। ধরুন, সামাজিক মাধ্যমে আজ ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবারও বন্ধের ঘোষণা’ শিরোনামে একটি খবরের লিংক ভাইরাল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খবরটি সত্যিই সাম্প্রতিক কি না, সেটা জানা জরুরি। সে ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের শুরুতে উল্লেখ করা তারিখটি খেয়াল করুন। যদি প্রতিবেদনে তারিখ উল্লেখ করা না থাকে, তাহলে সেই খবর বিশ্বাস করার কোনো মানেই হয় না।

বিশেষজ্ঞের উক্তি যাচাই করুন: ভুয়া প্রতিবেদনে অনেক সময় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নাম ব্যবহার করে মনগড়া উক্তি লিখে দেওয়া হয়। এই যেমন কিছুদিন আগে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহর নামে একটি চিকিৎসাপত্র ভাইরাল হয়েছিল। বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি দিলেই সেটি বিশ্বাস করার কারণ নেই। আপনি উল্লেখকৃত বিশেষজ্ঞের ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আইডি ও প্রাসঙ্গিক অন্য খবর খুঁজে দেখতে পারেন।

অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন দেখুন: কোনো খবর নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হলে সেটির শিরোনাম গুগলে লিখে অনুসন্ধান করুন। বিশ্বাসযোগ্য একাধিক সংবাদমাধ্যমে একই তথ্য পাওয়া না গেলে প্রতিবেদনটিতে দেওয়া তথ্য বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

অনেক সময় একাধিক ওয়েব পোর্টালে হুবহু একই শিরোনাম ও একই লেখা ব্যবহার করা হয়। অনেকটা কপি-পেস্ট করার মতো। এ ধরনের সংবাদ অসত্য হওয়া আশঙ্কা প্রবল।

গল্পটা কি রসিকতা? কখনো কখনো মিথ্যা সংবাদ গল্পগুলো হাস্যরস বা ব্যঙ্গ থেকে আলাদা করা কঠিন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটি ব্যঙ্গাত্মক লেখার জন্য পরিচিত কি না, তা যাচাই করা জরুরি। অনেক সময় সিরিয়াস সংবামাধ্যমেও রম্য হিসেবে বিভিন্ন কনটেন্ট পরিবেশিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ট্যাগের দিকে খেয়াল রাখুন। দেখুন সেখানে ‘রম্য’ বা ‘স্যাটায়ার’ হিসেবে কনটেন্টটি চিহ্নিত করা হয়েছে কি না।

নিশ্চিত হয়ে শেয়ার করুন: তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করুন। তথ্যটি সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।

গোপালগঞ্জের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের একটি সংঘবদ্ধ চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একাধিক পুরোনো ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছবি পোস্ট করে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

১৭ জুলাই ২০২৫

রাজধানী ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তথা মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে হত্যাকাণ্ডের শিকার সোহাগকে হিন্দু বলে প্রচার করেছে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম। এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো...

১৪ জুলাই ২০২৫

বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করে রেখে গেছে—এমন দাবিতে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছে। এটি বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, পেজ ও গ্রুপ থেকে একই ক্যাপশনে ছড়ানো হচ্ছে।

৩০ জুন ২০২৫

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার মৌডুবী ইউনিয়নে এক তরুণীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওটি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামসহ ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউবেও ছড়িয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, রাতের বেলা একজন তরুণীকে তিন থেকে চারজন পুরুষ মিলে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওই তরুণী...

২৯ জুন ২০২৫