মুবিন ইবনে মকবুল

তোমরা যারা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ, আজকের আলোচনা তাদের জন্য। আজ আমরা কথা বলব জীববিজ্ঞান নিয়ে। মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত জীববিজ্ঞান বিষয়টি। যার একটি হচ্ছে উদ্ভিদবিজ্ঞান, অপরটি প্রাণিবিজ্ঞান।

বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান থেকে আসবে ৩০ নম্বরের প্রশ্ন। এর মধ্যে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের অংশ মিলিয়ে প্রশ্নগুলো হবে। কখনো কখনো দেখা যায়, শতকরা ৫০ ভাগ প্রশ্ন এসেছে উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে, বাকি ৫০ ভাগ প্রাণিবিজ্ঞান অংশ থেকে, মানে উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে ১৫ এবং প্রাণিবিজ্ঞান থেকে ১৫ নম্বরের প্রশ্ন। তবে কম-বেশিও হতে পারে। উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে ভালো আবুল হাসান স্যারের লেখা বইটি এবং দ্বিতীয় লেখক হিসেবে পড়া যেতে পারে আজিবুর স্যারের লেখা বই। সেই সঙ্গে প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান পাঠ্যবই আজমল স্যারের লেখা ও দ্বিতীয় লেখক হিসেবে মাজেদা ম্যাডাম বা আবদুল আলিম স্যারের বই পড়তে পারি আমরা।

উদ্ভিদবিজ্ঞান

উদ্ভিদবিজ্ঞান বইয়ে অধ্যায় আছে ১২টি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যথাক্রমে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও নবম অধ্যায়। কোষ ও এর গঠন অধ্যায়ে অনেক সাল ও বিজ্ঞানীর নাম আছে, যার সবগুলো পড়ার দরকার নেই। একান্তই গুরুত্বপূর্ণ যে সব বিজ্ঞানী আছেন, সেগুলো পড়লেই হবে, তবে সব অঙ্গানুর কাজ মনে রাখতে হবে অবশ্যই। অনেক সময় অঙ্গানুর গঠন থেকেও প্রশ্ন আসে। কোষ বিভাজন অধ্যায়টি থেকে সাধারণত মাইটোসিস বা মিয়োসিসের বিভিন্ন ধাপের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়। কোষ রসায়ন অধ্যায়ে বিভিন্ন বায়োমলিকিউলস যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেট, লিপিডের ব্যবহার থেকে অনেক প্রশ্ন এসেছে। এনজাইমের কার্যকারিতা থেকেও প্রশ্ন আসতে দেখা গেছে। অণুজীব অধ্যায়টি বেশ বড়, গুরুত্বপূর্ণও। এ অধ্যায় থেকে প্রতিবছরই এক বা একাধিক প্রশ্ন আসে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা রাখতে হবে; প্রতিটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব, জীবনচক্র, জননপ্রক্রিয়া, প্রকারভেদও পড়া জরুরি। এবার আসছে পঞ্চম অধ্যায় শৈবাল ও ছত্রাকের পালা। এ অধ্যায়ে আমরা প্রতিটি শৈবাল ও ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য কী, এখান থেকে মেডিকেল-ডেন্টাল পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন এসেছে। এ ছাড়া তাদের গঠন, প্রকারভেদ, জনন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা অধ্যায় থেকে আমাদের প্রধানত যেটা পড়তে হবে জনুক্রম এবং তার বৈশিষ্ট্য। নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী অধ্যায় থেকে মূলত আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদগুলোও জানতে হবে। টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র অধ্যায় থেকে ভাজক টিস্যুর প্রকারভেদ, কাজ এবং মূল ও কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদগুলো ভালোভাবে শেখা চাই। নবম অধ্যায় উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা আগেই বলেছি। এ অধ্যায় থেকে শোষণ, সালোকসংশ্লেষণ, প্রস্বেদন, খনিজ লবণ সবকিছুই কমবেশি জরুরি এবং এখান থেকে ATP এর হিসাব, কোন আলোয় সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়, কত তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়, সালোকসংশ্লেষণের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের প্রজনন অধ্যায়ের উদাহরণগুলো মোটামুটি সবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবপ্রযুক্তি অধ্যায় থেকে পড়তে হবে জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ, টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বর্তমানে কী কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উদাহরণ। জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ অধ্যায়টি অনেকে ভয় পেলেও, আদতে ভয় পাওয়ার কিন্তু কোনো কারণ নেই; এখান থেকে জলজ উদ্ভিদ, মরুজ উদ্ভিদ, লবণাক্ত পরিবেশের উদ্ভিদ, এদের অভিযোজন, উদাহরণ, বায়োম, কোন বায়োমে কী কী প্রাণী থাকে তার উদাহরণ, ইন-সিটু, এক্স-সিটু কনজারভেশনের উপায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোও আসতে পারে।

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞানে আমাদের অধ্যায় আছে মোট ১২টি। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের নাম প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস। এ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে মূলত বিভিন্ন পর্ব ও শ্রেণির বৈশিষ্ট্য নিয়ে, এখানকার সব উদাহরণ পড়ার দরকার নেই; গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণগুলো পড়লেই যথেষ্ট। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম প্রাণীর পরিচিতি; যেখানে হাইড্রা, ঘাসফড়িং, রুই মাছ নিয়ে প্রশ্ন এসেছে। এ অধ্যায়টি যেহেতু বড়, দেখা গেছে এক বা একাধিক প্রশ্ন এসেছে এখান থেকে; সে ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকের জীবনচক্র, খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক বিভিন্ন তন্ত্র, যেমন রেচনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, শোষণতন্ত্র ইত্যাদি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে পরিপাক ও শোষণ। বলে রাখা ভালো, কেবলমাত্র এ অধ্যায়ই নয়; বরং মানবদেহের সব অধ্যায়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, তৃতীয় অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সব এনজাইম, পরিপাকনালির দৈর্ঘ্য, পরিপাকগ্রন্থির কাজ। এ ছাড়া রক্ত ও সঞ্চালন অধ্যায়টিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসে; বলা যেতে পারে, প্রাণিবিজ্ঞানের বেশির ভাগ প্রশ্নই আসে এ অধ্যায় থেকে আর এ অধ্যায়ের রক্তকণিকাগুলোর আকার, কাজ, আয়ুষ্কাল মনে রাখতে হবে বিশেষভাবে। হৃৎপিণ্ডের গঠন, কার্ডিয়াক চক্রের সময়কালসহ বর্তমান সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেসব নতুন উন্নতি ঘটেছে, সেগুলো সম্পর্কেও জানতে হবে; যেমন এনজিওপ্লাস্টি, বাইপাস সার্জারির মতো বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া থেকে মূলত পড়তে হয় শ্বসনতন্ত্রের গঠন, বিভিন্ন অঞ্চল ও এগুলোর শ্রেণিবিভাগ। এ ছাড়া মনে রাখতে হবে সাইনুসাইটিসের সময়কাল (অ্যাকিউট ও ক্রনিক) এবং ওটিটিস মিডিয়ার সময়কাল (অ্যাকিউট ও ক্রনিক)। পরের অধ্যায় হচ্ছে বর্জ্য ও নিষ্কাশন। এ অধ্যায় থেকে তুলনামূলকভাবে কম প্রশ্ন আসে, তবু মূত্র সৃষ্টি ও এর বিভিন্ন উপায়, রেচনতন্ত্রের কাজ আমাদের আয়ত্তে রাখা উচিত। সপ্তম অধ্যায় চলন ও অঙ্গচালনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায় থেকে অনেক প্রশ্নই আসতে দেখা গেছে। যার জন্য সব অস্থির নাম মুখস্থ রাখতে হবে। তরুণাস্থি ও এর প্রকারভেদ এবং কোন তরুণাস্থি কোথায় দেখা যায়, লিভারের শ্রেণিবিভাগ বিষয়েও প্রশ্ন আসতে পারে। সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ বা অষ্টম অধ্যায়টি ভালোই বড়। এ অধ্যায়ের স্নায়ুতন্ত্র, চোখ, কান, হরমোনসহ বেশ কিছু বিষয় থেকেই এক বা একাধিক প্রশ্ন এসে থাকে এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ কিংবা করোটিক স্নায়ু থেকে শুরু করে অষ্টম অধ্যায়ের প্রতিটি লাইনই বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। মানবজীবনের ধারাবাহিকতা অধ্যায় থেকে সচরাচর পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়, IVF থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে। দশম অধ্যায়ের নাম মানবদেহের প্রতিরক্ষা। এ অধ্যায় থেকে সবগুলো শ্বেত কণিকার কাজ জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই সঙ্গে অ্যান্টিবডির গঠন ও এর কাজ এবং বিভিন্ন প্রতিরক্ষার স্তরগুলো জানাও আবশ্যক। জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন হচ্ছে একাদশ অধ্যায়। এ অধ্যায়ের প্রতিটি অনুপাতই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছরই অনুপাতগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়; কাজেই অনুপাতের পাশাপাশি কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়েও অনুশীলন করা যেতে পারে। বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়ার মতো গাণিতিক প্রশ্ন আসার যে সম্ভাবনা রয়েছে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম প্রাণীর আচরণ। এ অধ্যায় থেকে বিভিন্ন আচরণের প্রকারভেদ, ট্যাক্সেসের প্রকারভেদ, মৌমাছির জীবনচক্র বিষয়গুলো জেনে রাখতে হবে। ওপরের উল্লিখিত বিষয়গুলো আয়ত্তে থাকলে এবং শেষ সময়ে রিভিশন দিলে জীববিজ্ঞান বিষয়ে ডেন্টাল পরীক্ষায় ভালো একটি নম্বর পাওয়া সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক: মেধাতালিকায় প্রথম, ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) এবং এমবিবিএস শিক্ষার্থী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

তোমরা যারা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ, আজকের আলোচনা তাদের জন্য। আজ আমরা কথা বলব জীববিজ্ঞান নিয়ে। মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত জীববিজ্ঞান বিষয়টি। যার একটি হচ্ছে উদ্ভিদবিজ্ঞান, অপরটি প্রাণিবিজ্ঞান।

বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান থেকে আসবে ৩০ নম্বরের প্রশ্ন। এর মধ্যে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের অংশ মিলিয়ে প্রশ্নগুলো হবে। কখনো কখনো দেখা যায়, শতকরা ৫০ ভাগ প্রশ্ন এসেছে উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে, বাকি ৫০ ভাগ প্রাণিবিজ্ঞান অংশ থেকে, মানে উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে ১৫ এবং প্রাণিবিজ্ঞান থেকে ১৫ নম্বরের প্রশ্ন। তবে কম-বেশিও হতে পারে। উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে ভালো আবুল হাসান স্যারের লেখা বইটি এবং দ্বিতীয় লেখক হিসেবে পড়া যেতে পারে আজিবুর স্যারের লেখা বই। সেই সঙ্গে প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান পাঠ্যবই আজমল স্যারের লেখা ও দ্বিতীয় লেখক হিসেবে মাজেদা ম্যাডাম বা আবদুল আলিম স্যারের বই পড়তে পারি আমরা।

উদ্ভিদবিজ্ঞান

উদ্ভিদবিজ্ঞান বইয়ে অধ্যায় আছে ১২টি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যথাক্রমে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও নবম অধ্যায়। কোষ ও এর গঠন অধ্যায়ে অনেক সাল ও বিজ্ঞানীর নাম আছে, যার সবগুলো পড়ার দরকার নেই। একান্তই গুরুত্বপূর্ণ যে সব বিজ্ঞানী আছেন, সেগুলো পড়লেই হবে, তবে সব অঙ্গানুর কাজ মনে রাখতে হবে অবশ্যই। অনেক সময় অঙ্গানুর গঠন থেকেও প্রশ্ন আসে। কোষ বিভাজন অধ্যায়টি থেকে সাধারণত মাইটোসিস বা মিয়োসিসের বিভিন্ন ধাপের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়। কোষ রসায়ন অধ্যায়ে বিভিন্ন বায়োমলিকিউলস যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেট, লিপিডের ব্যবহার থেকে অনেক প্রশ্ন এসেছে। এনজাইমের কার্যকারিতা থেকেও প্রশ্ন আসতে দেখা গেছে। অণুজীব অধ্যায়টি বেশ বড়, গুরুত্বপূর্ণও। এ অধ্যায় থেকে প্রতিবছরই এক বা একাধিক প্রশ্ন আসে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা রাখতে হবে; প্রতিটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব, জীবনচক্র, জননপ্রক্রিয়া, প্রকারভেদও পড়া জরুরি। এবার আসছে পঞ্চম অধ্যায় শৈবাল ও ছত্রাকের পালা। এ অধ্যায়ে আমরা প্রতিটি শৈবাল ও ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য কী, এখান থেকে মেডিকেল-ডেন্টাল পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন এসেছে। এ ছাড়া তাদের গঠন, প্রকারভেদ, জনন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা অধ্যায় থেকে আমাদের প্রধানত যেটা পড়তে হবে জনুক্রম এবং তার বৈশিষ্ট্য। নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী অধ্যায় থেকে মূলত আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদগুলোও জানতে হবে। টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র অধ্যায় থেকে ভাজক টিস্যুর প্রকারভেদ, কাজ এবং মূল ও কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদগুলো ভালোভাবে শেখা চাই। নবম অধ্যায় উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা আগেই বলেছি। এ অধ্যায় থেকে শোষণ, সালোকসংশ্লেষণ, প্রস্বেদন, খনিজ লবণ সবকিছুই কমবেশি জরুরি এবং এখান থেকে ATP এর হিসাব, কোন আলোয় সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়, কত তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়, সালোকসংশ্লেষণের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের প্রজনন অধ্যায়ের উদাহরণগুলো মোটামুটি সবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবপ্রযুক্তি অধ্যায় থেকে পড়তে হবে জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ, টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বর্তমানে কী কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উদাহরণ। জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ অধ্যায়টি অনেকে ভয় পেলেও, আদতে ভয় পাওয়ার কিন্তু কোনো কারণ নেই; এখান থেকে জলজ উদ্ভিদ, মরুজ উদ্ভিদ, লবণাক্ত পরিবেশের উদ্ভিদ, এদের অভিযোজন, উদাহরণ, বায়োম, কোন বায়োমে কী কী প্রাণী থাকে তার উদাহরণ, ইন-সিটু, এক্স-সিটু কনজারভেশনের উপায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোও আসতে পারে।

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞানে আমাদের অধ্যায় আছে মোট ১২টি। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের নাম প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস। এ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে মূলত বিভিন্ন পর্ব ও শ্রেণির বৈশিষ্ট্য নিয়ে, এখানকার সব উদাহরণ পড়ার দরকার নেই; গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণগুলো পড়লেই যথেষ্ট। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম প্রাণীর পরিচিতি; যেখানে হাইড্রা, ঘাসফড়িং, রুই মাছ নিয়ে প্রশ্ন এসেছে। এ অধ্যায়টি যেহেতু বড়, দেখা গেছে এক বা একাধিক প্রশ্ন এসেছে এখান থেকে; সে ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকের জীবনচক্র, খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক বিভিন্ন তন্ত্র, যেমন রেচনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, শোষণতন্ত্র ইত্যাদি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে পরিপাক ও শোষণ। বলে রাখা ভালো, কেবলমাত্র এ অধ্যায়ই নয়; বরং মানবদেহের সব অধ্যায়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, তৃতীয় অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সব এনজাইম, পরিপাকনালির দৈর্ঘ্য, পরিপাকগ্রন্থির কাজ। এ ছাড়া রক্ত ও সঞ্চালন অধ্যায়টিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসে; বলা যেতে পারে, প্রাণিবিজ্ঞানের বেশির ভাগ প্রশ্নই আসে এ অধ্যায় থেকে আর এ অধ্যায়ের রক্তকণিকাগুলোর আকার, কাজ, আয়ুষ্কাল মনে রাখতে হবে বিশেষভাবে। হৃৎপিণ্ডের গঠন, কার্ডিয়াক চক্রের সময়কালসহ বর্তমান সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেসব নতুন উন্নতি ঘটেছে, সেগুলো সম্পর্কেও জানতে হবে; যেমন এনজিওপ্লাস্টি, বাইপাস সার্জারির মতো বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া থেকে মূলত পড়তে হয় শ্বসনতন্ত্রের গঠন, বিভিন্ন অঞ্চল ও এগুলোর শ্রেণিবিভাগ। এ ছাড়া মনে রাখতে হবে সাইনুসাইটিসের সময়কাল (অ্যাকিউট ও ক্রনিক) এবং ওটিটিস মিডিয়ার সময়কাল (অ্যাকিউট ও ক্রনিক)। পরের অধ্যায় হচ্ছে বর্জ্য ও নিষ্কাশন। এ অধ্যায় থেকে তুলনামূলকভাবে কম প্রশ্ন আসে, তবু মূত্র সৃষ্টি ও এর বিভিন্ন উপায়, রেচনতন্ত্রের কাজ আমাদের আয়ত্তে রাখা উচিত। সপ্তম অধ্যায় চলন ও অঙ্গচালনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায় থেকে অনেক প্রশ্নই আসতে দেখা গেছে। যার জন্য সব অস্থির নাম মুখস্থ রাখতে হবে। তরুণাস্থি ও এর প্রকারভেদ এবং কোন তরুণাস্থি কোথায় দেখা যায়, লিভারের শ্রেণিবিভাগ বিষয়েও প্রশ্ন আসতে পারে। সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ বা অষ্টম অধ্যায়টি ভালোই বড়। এ অধ্যায়ের স্নায়ুতন্ত্র, চোখ, কান, হরমোনসহ বেশ কিছু বিষয় থেকেই এক বা একাধিক প্রশ্ন এসে থাকে এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ কিংবা করোটিক স্নায়ু থেকে শুরু করে অষ্টম অধ্যায়ের প্রতিটি লাইনই বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। মানবজীবনের ধারাবাহিকতা অধ্যায় থেকে সচরাচর পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়, IVF থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে। দশম অধ্যায়ের নাম মানবদেহের প্রতিরক্ষা। এ অধ্যায় থেকে সবগুলো শ্বেত কণিকার কাজ জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই সঙ্গে অ্যান্টিবডির গঠন ও এর কাজ এবং বিভিন্ন প্রতিরক্ষার স্তরগুলো জানাও আবশ্যক। জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন হচ্ছে একাদশ অধ্যায়। এ অধ্যায়ের প্রতিটি অনুপাতই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছরই অনুপাতগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়; কাজেই অনুপাতের পাশাপাশি কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়েও অনুশীলন করা যেতে পারে। বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়ার মতো গাণিতিক প্রশ্ন আসার যে সম্ভাবনা রয়েছে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম প্রাণীর আচরণ। এ অধ্যায় থেকে বিভিন্ন আচরণের প্রকারভেদ, ট্যাক্সেসের প্রকারভেদ, মৌমাছির জীবনচক্র বিষয়গুলো জেনে রাখতে হবে। ওপরের উল্লিখিত বিষয়গুলো আয়ত্তে থাকলে এবং শেষ সময়ে রিভিশন দিলে জীববিজ্ঞান বিষয়ে ডেন্টাল পরীক্ষায় ভালো একটি নম্বর পাওয়া সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক: মেধাতালিকায় প্রথম, ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) এবং এমবিবিএস শিক্ষার্থী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

মুবিন ইবনে মকবুল

তোমরা যারা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ, আজকের আলোচনা তাদের জন্য। আজ আমরা কথা বলব জীববিজ্ঞান নিয়ে। মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত জীববিজ্ঞান বিষয়টি। যার একটি হচ্ছে উদ্ভিদবিজ্ঞান, অপরটি প্রাণিবিজ্ঞান।

বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান থেকে আসবে ৩০ নম্বরের প্রশ্ন। এর মধ্যে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের অংশ মিলিয়ে প্রশ্নগুলো হবে। কখনো কখনো দেখা যায়, শতকরা ৫০ ভাগ প্রশ্ন এসেছে উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে, বাকি ৫০ ভাগ প্রাণিবিজ্ঞান অংশ থেকে, মানে উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে ১৫ এবং প্রাণিবিজ্ঞান থেকে ১৫ নম্বরের প্রশ্ন। তবে কম-বেশিও হতে পারে। উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে ভালো আবুল হাসান স্যারের লেখা বইটি এবং দ্বিতীয় লেখক হিসেবে পড়া যেতে পারে আজিবুর স্যারের লেখা বই। সেই সঙ্গে প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান পাঠ্যবই আজমল স্যারের লেখা ও দ্বিতীয় লেখক হিসেবে মাজেদা ম্যাডাম বা আবদুল আলিম স্যারের বই পড়তে পারি আমরা।

উদ্ভিদবিজ্ঞান

উদ্ভিদবিজ্ঞান বইয়ে অধ্যায় আছে ১২টি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যথাক্রমে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও নবম অধ্যায়। কোষ ও এর গঠন অধ্যায়ে অনেক সাল ও বিজ্ঞানীর নাম আছে, যার সবগুলো পড়ার দরকার নেই। একান্তই গুরুত্বপূর্ণ যে সব বিজ্ঞানী আছেন, সেগুলো পড়লেই হবে, তবে সব অঙ্গানুর কাজ মনে রাখতে হবে অবশ্যই। অনেক সময় অঙ্গানুর গঠন থেকেও প্রশ্ন আসে। কোষ বিভাজন অধ্যায়টি থেকে সাধারণত মাইটোসিস বা মিয়োসিসের বিভিন্ন ধাপের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়। কোষ রসায়ন অধ্যায়ে বিভিন্ন বায়োমলিকিউলস যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেট, লিপিডের ব্যবহার থেকে অনেক প্রশ্ন এসেছে। এনজাইমের কার্যকারিতা থেকেও প্রশ্ন আসতে দেখা গেছে। অণুজীব অধ্যায়টি বেশ বড়, গুরুত্বপূর্ণও। এ অধ্যায় থেকে প্রতিবছরই এক বা একাধিক প্রশ্ন আসে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা রাখতে হবে; প্রতিটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব, জীবনচক্র, জননপ্রক্রিয়া, প্রকারভেদও পড়া জরুরি। এবার আসছে পঞ্চম অধ্যায় শৈবাল ও ছত্রাকের পালা। এ অধ্যায়ে আমরা প্রতিটি শৈবাল ও ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য কী, এখান থেকে মেডিকেল-ডেন্টাল পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন এসেছে। এ ছাড়া তাদের গঠন, প্রকারভেদ, জনন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা অধ্যায় থেকে আমাদের প্রধানত যেটা পড়তে হবে জনুক্রম এবং তার বৈশিষ্ট্য। নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী অধ্যায় থেকে মূলত আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদগুলোও জানতে হবে। টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র অধ্যায় থেকে ভাজক টিস্যুর প্রকারভেদ, কাজ এবং মূল ও কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদগুলো ভালোভাবে শেখা চাই। নবম অধ্যায় উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা আগেই বলেছি। এ অধ্যায় থেকে শোষণ, সালোকসংশ্লেষণ, প্রস্বেদন, খনিজ লবণ সবকিছুই কমবেশি জরুরি এবং এখান থেকে ATP এর হিসাব, কোন আলোয় সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়, কত তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়, সালোকসংশ্লেষণের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের প্রজনন অধ্যায়ের উদাহরণগুলো মোটামুটি সবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবপ্রযুক্তি অধ্যায় থেকে পড়তে হবে জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ, টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বর্তমানে কী কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উদাহরণ। জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ অধ্যায়টি অনেকে ভয় পেলেও, আদতে ভয় পাওয়ার কিন্তু কোনো কারণ নেই; এখান থেকে জলজ উদ্ভিদ, মরুজ উদ্ভিদ, লবণাক্ত পরিবেশের উদ্ভিদ, এদের অভিযোজন, উদাহরণ, বায়োম, কোন বায়োমে কী কী প্রাণী থাকে তার উদাহরণ, ইন-সিটু, এক্স-সিটু কনজারভেশনের উপায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোও আসতে পারে।

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞানে আমাদের অধ্যায় আছে মোট ১২টি। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের নাম প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস। এ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে মূলত বিভিন্ন পর্ব ও শ্রেণির বৈশিষ্ট্য নিয়ে, এখানকার সব উদাহরণ পড়ার দরকার নেই; গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণগুলো পড়লেই যথেষ্ট। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম প্রাণীর পরিচিতি; যেখানে হাইড্রা, ঘাসফড়িং, রুই মাছ নিয়ে প্রশ্ন এসেছে। এ অধ্যায়টি যেহেতু বড়, দেখা গেছে এক বা একাধিক প্রশ্ন এসেছে এখান থেকে; সে ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকের জীবনচক্র, খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক বিভিন্ন তন্ত্র, যেমন রেচনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, শোষণতন্ত্র ইত্যাদি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে পরিপাক ও শোষণ। বলে রাখা ভালো, কেবলমাত্র এ অধ্যায়ই নয়; বরং মানবদেহের সব অধ্যায়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, তৃতীয় অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সব এনজাইম, পরিপাকনালির দৈর্ঘ্য, পরিপাকগ্রন্থির কাজ। এ ছাড়া রক্ত ও সঞ্চালন অধ্যায়টিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসে; বলা যেতে পারে, প্রাণিবিজ্ঞানের বেশির ভাগ প্রশ্নই আসে এ অধ্যায় থেকে আর এ অধ্যায়ের রক্তকণিকাগুলোর আকার, কাজ, আয়ুষ্কাল মনে রাখতে হবে বিশেষভাবে। হৃৎপিণ্ডের গঠন, কার্ডিয়াক চক্রের সময়কালসহ বর্তমান সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেসব নতুন উন্নতি ঘটেছে, সেগুলো সম্পর্কেও জানতে হবে; যেমন এনজিওপ্লাস্টি, বাইপাস সার্জারির মতো বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া থেকে মূলত পড়তে হয় শ্বসনতন্ত্রের গঠন, বিভিন্ন অঞ্চল ও এগুলোর শ্রেণিবিভাগ। এ ছাড়া মনে রাখতে হবে সাইনুসাইটিসের সময়কাল (অ্যাকিউট ও ক্রনিক) এবং ওটিটিস মিডিয়ার সময়কাল (অ্যাকিউট ও ক্রনিক)। পরের অধ্যায় হচ্ছে বর্জ্য ও নিষ্কাশন। এ অধ্যায় থেকে তুলনামূলকভাবে কম প্রশ্ন আসে, তবু মূত্র সৃষ্টি ও এর বিভিন্ন উপায়, রেচনতন্ত্রের কাজ আমাদের আয়ত্তে রাখা উচিত। সপ্তম অধ্যায় চলন ও অঙ্গচালনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায় থেকে অনেক প্রশ্নই আসতে দেখা গেছে। যার জন্য সব অস্থির নাম মুখস্থ রাখতে হবে। তরুণাস্থি ও এর প্রকারভেদ এবং কোন তরুণাস্থি কোথায় দেখা যায়, লিভারের শ্রেণিবিভাগ বিষয়েও প্রশ্ন আসতে পারে। সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ বা অষ্টম অধ্যায়টি ভালোই বড়। এ অধ্যায়ের স্নায়ুতন্ত্র, চোখ, কান, হরমোনসহ বেশ কিছু বিষয় থেকেই এক বা একাধিক প্রশ্ন এসে থাকে এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ কিংবা করোটিক স্নায়ু থেকে শুরু করে অষ্টম অধ্যায়ের প্রতিটি লাইনই বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। মানবজীবনের ধারাবাহিকতা অধ্যায় থেকে সচরাচর পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়, IVF থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে। দশম অধ্যায়ের নাম মানবদেহের প্রতিরক্ষা। এ অধ্যায় থেকে সবগুলো শ্বেত কণিকার কাজ জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই সঙ্গে অ্যান্টিবডির গঠন ও এর কাজ এবং বিভিন্ন প্রতিরক্ষার স্তরগুলো জানাও আবশ্যক। জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন হচ্ছে একাদশ অধ্যায়। এ অধ্যায়ের প্রতিটি অনুপাতই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছরই অনুপাতগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়; কাজেই অনুপাতের পাশাপাশি কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়েও অনুশীলন করা যেতে পারে। বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়ার মতো গাণিতিক প্রশ্ন আসার যে সম্ভাবনা রয়েছে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম প্রাণীর আচরণ। এ অধ্যায় থেকে বিভিন্ন আচরণের প্রকারভেদ, ট্যাক্সেসের প্রকারভেদ, মৌমাছির জীবনচক্র বিষয়গুলো জেনে রাখতে হবে। ওপরের উল্লিখিত বিষয়গুলো আয়ত্তে থাকলে এবং শেষ সময়ে রিভিশন দিলে জীববিজ্ঞান বিষয়ে ডেন্টাল পরীক্ষায় ভালো একটি নম্বর পাওয়া সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক: মেধাতালিকায় প্রথম, ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) এবং এমবিবিএস শিক্ষার্থী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

তোমরা যারা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ, আজকের আলোচনা তাদের জন্য। আজ আমরা কথা বলব জীববিজ্ঞান নিয়ে। মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত জীববিজ্ঞান বিষয়টি। যার একটি হচ্ছে উদ্ভিদবিজ্ঞান, অপরটি প্রাণিবিজ্ঞান।

বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান থেকে আসবে ৩০ নম্বরের প্রশ্ন। এর মধ্যে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের অংশ মিলিয়ে প্রশ্নগুলো হবে। কখনো কখনো দেখা যায়, শতকরা ৫০ ভাগ প্রশ্ন এসেছে উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে, বাকি ৫০ ভাগ প্রাণিবিজ্ঞান অংশ থেকে, মানে উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে ১৫ এবং প্রাণিবিজ্ঞান থেকে ১৫ নম্বরের প্রশ্ন। তবে কম-বেশিও হতে পারে। উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে ভালো আবুল হাসান স্যারের লেখা বইটি এবং দ্বিতীয় লেখক হিসেবে পড়া যেতে পারে আজিবুর স্যারের লেখা বই। সেই সঙ্গে প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান পাঠ্যবই আজমল স্যারের লেখা ও দ্বিতীয় লেখক হিসেবে মাজেদা ম্যাডাম বা আবদুল আলিম স্যারের বই পড়তে পারি আমরা।

উদ্ভিদবিজ্ঞান

উদ্ভিদবিজ্ঞান বইয়ে অধ্যায় আছে ১২টি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যথাক্রমে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও নবম অধ্যায়। কোষ ও এর গঠন অধ্যায়ে অনেক সাল ও বিজ্ঞানীর নাম আছে, যার সবগুলো পড়ার দরকার নেই। একান্তই গুরুত্বপূর্ণ যে সব বিজ্ঞানী আছেন, সেগুলো পড়লেই হবে, তবে সব অঙ্গানুর কাজ মনে রাখতে হবে অবশ্যই। অনেক সময় অঙ্গানুর গঠন থেকেও প্রশ্ন আসে। কোষ বিভাজন অধ্যায়টি থেকে সাধারণত মাইটোসিস বা মিয়োসিসের বিভিন্ন ধাপের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়। কোষ রসায়ন অধ্যায়ে বিভিন্ন বায়োমলিকিউলস যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেট, লিপিডের ব্যবহার থেকে অনেক প্রশ্ন এসেছে। এনজাইমের কার্যকারিতা থেকেও প্রশ্ন আসতে দেখা গেছে। অণুজীব অধ্যায়টি বেশ বড়, গুরুত্বপূর্ণও। এ অধ্যায় থেকে প্রতিবছরই এক বা একাধিক প্রশ্ন আসে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা রাখতে হবে; প্রতিটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব, জীবনচক্র, জননপ্রক্রিয়া, প্রকারভেদও পড়া জরুরি। এবার আসছে পঞ্চম অধ্যায় শৈবাল ও ছত্রাকের পালা। এ অধ্যায়ে আমরা প্রতিটি শৈবাল ও ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য কী, এখান থেকে মেডিকেল-ডেন্টাল পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন এসেছে। এ ছাড়া তাদের গঠন, প্রকারভেদ, জনন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা অধ্যায় থেকে আমাদের প্রধানত যেটা পড়তে হবে জনুক্রম এবং তার বৈশিষ্ট্য। নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী অধ্যায় থেকে মূলত আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদগুলোও জানতে হবে। টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র অধ্যায় থেকে ভাজক টিস্যুর প্রকারভেদ, কাজ এবং মূল ও কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদগুলো ভালোভাবে শেখা চাই। নবম অধ্যায় উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা আগেই বলেছি। এ অধ্যায় থেকে শোষণ, সালোকসংশ্লেষণ, প্রস্বেদন, খনিজ লবণ সবকিছুই কমবেশি জরুরি এবং এখান থেকে ATP এর হিসাব, কোন আলোয় সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়, কত তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়, সালোকসংশ্লেষণের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের প্রজনন অধ্যায়ের উদাহরণগুলো মোটামুটি সবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবপ্রযুক্তি অধ্যায় থেকে পড়তে হবে জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ, টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বর্তমানে কী কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উদাহরণ। জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ অধ্যায়টি অনেকে ভয় পেলেও, আদতে ভয় পাওয়ার কিন্তু কোনো কারণ নেই; এখান থেকে জলজ উদ্ভিদ, মরুজ উদ্ভিদ, লবণাক্ত পরিবেশের উদ্ভিদ, এদের অভিযোজন, উদাহরণ, বায়োম, কোন বায়োমে কী কী প্রাণী থাকে তার উদাহরণ, ইন-সিটু, এক্স-সিটু কনজারভেশনের উপায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোও আসতে পারে।

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞানে আমাদের অধ্যায় আছে মোট ১২টি। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের নাম প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস। এ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে মূলত বিভিন্ন পর্ব ও শ্রেণির বৈশিষ্ট্য নিয়ে, এখানকার সব উদাহরণ পড়ার দরকার নেই; গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণগুলো পড়লেই যথেষ্ট। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম প্রাণীর পরিচিতি; যেখানে হাইড্রা, ঘাসফড়িং, রুই মাছ নিয়ে প্রশ্ন এসেছে। এ অধ্যায়টি যেহেতু বড়, দেখা গেছে এক বা একাধিক প্রশ্ন এসেছে এখান থেকে; সে ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকের জীবনচক্র, খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক বিভিন্ন তন্ত্র, যেমন রেচনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, শোষণতন্ত্র ইত্যাদি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে পরিপাক ও শোষণ। বলে রাখা ভালো, কেবলমাত্র এ অধ্যায়ই নয়; বরং মানবদেহের সব অধ্যায়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, তৃতীয় অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সব এনজাইম, পরিপাকনালির দৈর্ঘ্য, পরিপাকগ্রন্থির কাজ। এ ছাড়া রক্ত ও সঞ্চালন অধ্যায়টিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসে; বলা যেতে পারে, প্রাণিবিজ্ঞানের বেশির ভাগ প্রশ্নই আসে এ অধ্যায় থেকে আর এ অধ্যায়ের রক্তকণিকাগুলোর আকার, কাজ, আয়ুষ্কাল মনে রাখতে হবে বিশেষভাবে। হৃৎপিণ্ডের গঠন, কার্ডিয়াক চক্রের সময়কালসহ বর্তমান সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেসব নতুন উন্নতি ঘটেছে, সেগুলো সম্পর্কেও জানতে হবে; যেমন এনজিওপ্লাস্টি, বাইপাস সার্জারির মতো বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া থেকে মূলত পড়তে হয় শ্বসনতন্ত্রের গঠন, বিভিন্ন অঞ্চল ও এগুলোর শ্রেণিবিভাগ। এ ছাড়া মনে রাখতে হবে সাইনুসাইটিসের সময়কাল (অ্যাকিউট ও ক্রনিক) এবং ওটিটিস মিডিয়ার সময়কাল (অ্যাকিউট ও ক্রনিক)। পরের অধ্যায় হচ্ছে বর্জ্য ও নিষ্কাশন। এ অধ্যায় থেকে তুলনামূলকভাবে কম প্রশ্ন আসে, তবু মূত্র সৃষ্টি ও এর বিভিন্ন উপায়, রেচনতন্ত্রের কাজ আমাদের আয়ত্তে রাখা উচিত। সপ্তম অধ্যায় চলন ও অঙ্গচালনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায় থেকে অনেক প্রশ্নই আসতে দেখা গেছে। যার জন্য সব অস্থির নাম মুখস্থ রাখতে হবে। তরুণাস্থি ও এর প্রকারভেদ এবং কোন তরুণাস্থি কোথায় দেখা যায়, লিভারের শ্রেণিবিভাগ বিষয়েও প্রশ্ন আসতে পারে। সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ বা অষ্টম অধ্যায়টি ভালোই বড়। এ অধ্যায়ের স্নায়ুতন্ত্র, চোখ, কান, হরমোনসহ বেশ কিছু বিষয় থেকেই এক বা একাধিক প্রশ্ন এসে থাকে এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ কিংবা করোটিক স্নায়ু থেকে শুরু করে অষ্টম অধ্যায়ের প্রতিটি লাইনই বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। মানবজীবনের ধারাবাহিকতা অধ্যায় থেকে সচরাচর পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়, IVF থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে। দশম অধ্যায়ের নাম মানবদেহের প্রতিরক্ষা। এ অধ্যায় থেকে সবগুলো শ্বেত কণিকার কাজ জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই সঙ্গে অ্যান্টিবডির গঠন ও এর কাজ এবং বিভিন্ন প্রতিরক্ষার স্তরগুলো জানাও আবশ্যক। জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন হচ্ছে একাদশ অধ্যায়। এ অধ্যায়ের প্রতিটি অনুপাতই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছরই অনুপাতগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়; কাজেই অনুপাতের পাশাপাশি কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়েও অনুশীলন করা যেতে পারে। বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়ার মতো গাণিতিক প্রশ্ন আসার যে সম্ভাবনা রয়েছে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম প্রাণীর আচরণ। এ অধ্যায় থেকে বিভিন্ন আচরণের প্রকারভেদ, ট্যাক্সেসের প্রকারভেদ, মৌমাছির জীবনচক্র বিষয়গুলো জেনে রাখতে হবে। ওপরের উল্লিখিত বিষয়গুলো আয়ত্তে থাকলে এবং শেষ সময়ে রিভিশন দিলে জীববিজ্ঞান বিষয়ে ডেন্টাল পরীক্ষায় ভালো একটি নম্বর পাওয়া সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক: মেধাতালিকায় প্রথম, ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) এবং এমবিবিএস শিক্ষার্থী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

দেশের উচ্চশিক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠান আজ নেতৃত্ব দিচ্ছে, এগুলোর বেশ কয়েকটির শুরুটা ছিল একেবারে সাধারণ। কোনোটি শুরু হয়েছিল স্কুল হিসেবে, কোনোটি কলেজ। সময়ের স্রোতে বদলে গেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের নাম, কাঠামো ও মর্যাদা। কিন্তু শিক্ষার মূল শিকড় থেকে গেছে অটুট।

১ ঘণ্টা আগে

৫ নভেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনের শুরুতে অংশ নেওয়া দলগুলো একে অপরের সঙ্গে মেমোরিয়াল বিনিময় করে নেয়। এটি আদালতের লিখিত যুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নথিতে থাকে প্রতিটি দলের আইনি অবস্থান, যুক্তি ও প্রমাণের বিশ্লেষণ।

২ ঘণ্টা আগে

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার বৃ-চাপিলা গ্রামের মেয়ে মেহেরুন্নেছা মিম। পাঁচ-সাত বছর আগে যেখানে বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি, সেখান থেকে উঠে এসেছেন তিনি। এখন পড়ালেখা করছেন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে।

৩ ঘণ্টা আগে

শীতের সকাল মানে কুয়াশার চাদরে মোড়ানো প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির হিমেল হাওয়া যেন প্রতিদিন শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে। পাহাড়ে ঘেরা এই সবুজ ক্যাম্পাসে অর্ধরাত পেরিয়ে ভোর হতেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। এখন ভোরের প্রথম আলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশার চাদর দেখা যায়।

৪ ঘণ্টা আগেইলিয়াস শান্ত, ঢাকা

দেশের উচ্চশিক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠান আজ নেতৃত্ব দিচ্ছে, এগুলোর বেশ কয়েকটির শুরুটা ছিল একেবারে সাধারণ। কোনোটি শুরু হয়েছিল স্কুল হিসেবে, কোনোটি কলেজ। সময়ের স্রোতে বদলে গেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের নাম, কাঠামো ও মর্যাদা। কিন্তু শিক্ষার মূল শিকড় থেকে গেছে অটুট। এই রূপান্তর শুধু নামেই নয়; বরং দেশের প্রযুক্তি, কৃষি ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ ঘটিয়েছে। একসময় হাতে গোনা শ্রেণিকক্ষ দিয়ে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ দেশে গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রকৌশলে নেতৃত্বের অবস্থানে। সময়ের প্রয়োজনে বা রাষ্ট্রীয় নীতির ধারাবাহিকতায় এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে। চলুন, জেনে নেওয়া যাক কলেজ থেকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়া এমন ১০টি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় কারিগরি শিক্ষার সূচনা হয়েছিল একটি ছোট্ট সার্ভে স্কুল দিয়ে। ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠার সময় এটির নাম ছিল ঢাকা সার্ভে স্কুল। ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে দেশের প্রকৌশল শিক্ষার ভিত্তি। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় আহসানউল্লাহ কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং। পরে ১৯৬২ সালে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) নামে। আজ বুয়েট শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি দেশের প্রকৌশল গবেষণা, উদ্ভাবন ও আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষার শীর্ষ কেন্দ্র।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, চট্টগ্রাম (বিআইটি চট্টগ্রাম) হলো আজকের চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। পরে এটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। চুয়েটও একাধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ১৯৮৬ সালে কলেজ নাম বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। সর্বশেষ ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে রূপান্তর লাভ করে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এই প্রতিষ্ঠান।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের অধীনে যাত্রা শুরু করে ‘খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ’। পরে আরও মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ ইনস্টটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি), খুলনায় রূপান্তরিত হয় প্রতিষ্ঠানটি। এরপর ২০০৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিআইটি থেকে উন্নীত করে একই সঙ্গে নাম পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠানটিকে রূপান্তর করা হয় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শিক্ষার এক শতাব্দীর ইতিহাস। ১৯২১ সালে ঔপনিবেশিক শাসনামলে টেক্সটাইল কারিগরি শিক্ষার প্রসারে ঢাকার নারিন্দায় একটি তাঁত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

তখন এর নাম ছিল ইস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট। পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে টেক্সটাইল প্রযুক্তিতে চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম করে প্রতিষ্ঠানটি। তখন এর নামকরণ করা হয় কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি। সর্বশেষ ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা দীননাথ সেন, ব্রজসুন্দর মিত্র প্রমুখের চেষ্টায় ১৮৫৮ সালে ব্রাহ্ম স্কুল নামে আজকের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে।

ব্রাহ্ম স্কুল প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যে স্কুলটি আর্থিক সংকটে পড়ে। ফলে স্কুলটি টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটির ভার তুলে দেওয়া হয় বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর হাতে। তিনি তাঁর বাবার নামে স্কুলের নামকরণ করেন ‘জগন্নাথ স্কুল’। স্কুলের অবস্থা ভালো হওয়ায় ১৮৮৪ সালে জগন্নাথ স্কুলকে দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজে রূপান্তর করা হয়। ক্রমান্বয়ে ১৯০৮ সালে জগন্নাথ কলেজ প্রথম শ্রেণির কলেজে রূপান্তরিত হয়। পর্যায়ক্রমে ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর জাতীয় সংসদে ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫’ পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদিত হয়।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি শিক্ষার প্রাচীনতম নামগুলোর মধ্যে ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা দি বেঙ্গল অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট একটি। ১৯৪৭ সালে এটি ‘পূর্ব পাকিস্তান অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট’ নাম ধারণ করে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর নাম বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করা হয়। ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম বাকৃবিতে স্থানান্তর করা হয়। সর্বশেষ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানকে ইনস্টিটিউট থেকে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

পটুয়াখালী কৃষি কলেজ নামে ১৯৭৯-৮০ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। তখন এটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের অধিভুক্ত হয়ে বেসরকারি কৃষি কলেজ হিসেবে স্নাতক পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০০০ সালের ৮ জুলাই কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসেবে উদ্বোধন করা হয়। ২০০১ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ বিলুপ্ত করে ‘পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়’ আইন পাস হয় এবং ২০০২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ‘পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়’ বাস্তব রূপ লাভ করে। আর ২৬ ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আক্তার বানু বলেন, সময় এবং যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরগুলো হয়েছে। দেশীয় শিক্ষার প্রসারে এটাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখতে হবে। একাডেমিয়া ও এডুকেশনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে শত বছর আগে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো আজকের দিনের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সুফল পাচ্ছেন। এসব উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার মানের আরও উন্নয়ন দরকার। আরও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো দরকার। এ ছাড়া বর্তমান সময়ে এসে এমন আর কোনো প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর প্রয়োজন রয়েছে কি না, সেটা সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আছে, তারা বিবেচনা করবে।

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৮০ সালে ঢাকার তেজগাঁওয়ে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রতিষ্ঠার পরের বছর এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (ডিইসি)। তখন প্রতিষ্ঠানটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। এরপর ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অধ্যাদেশের অধীনে স্বায়ত্তশাসন পেয়ে নতুন পরিচয় পায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ঢাকা (বিআইটিডি)। ২০০৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে রূপান্তরিত হয়।

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৪ সালে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে আজকের রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। এরপর কারিগরি শিক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি), রাজশাহীতে রূপান্তরিত করা হয়। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে ইনস্টিটিউটটিকে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) হিসেবে উন্নীত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারের স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা ‘রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৩’-এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

হাবিপ্রবির যাত্রা শুরু ১৯৭৯ সালে এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট হিসেবে, যা কৃষিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান করত। ১৯৮৮ সালের ১১ নভেম্বর এটিকে স্নাতক পর্যায়ে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজে উন্নীত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি তখন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের অধিভুক্ত ছিল। ১৯৯৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ২০০০ সালে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প’ গ্রহণ করা হয়। এরপর ২০০১ সালের ৮ জুলাই হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করা হয়।

দেশের উচ্চশিক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠান আজ নেতৃত্ব দিচ্ছে, এগুলোর বেশ কয়েকটির শুরুটা ছিল একেবারে সাধারণ। কোনোটি শুরু হয়েছিল স্কুল হিসেবে, কোনোটি কলেজ। সময়ের স্রোতে বদলে গেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের নাম, কাঠামো ও মর্যাদা। কিন্তু শিক্ষার মূল শিকড় থেকে গেছে অটুট। এই রূপান্তর শুধু নামেই নয়; বরং দেশের প্রযুক্তি, কৃষি ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ ঘটিয়েছে। একসময় হাতে গোনা শ্রেণিকক্ষ দিয়ে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ দেশে গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রকৌশলে নেতৃত্বের অবস্থানে। সময়ের প্রয়োজনে বা রাষ্ট্রীয় নীতির ধারাবাহিকতায় এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে। চলুন, জেনে নেওয়া যাক কলেজ থেকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়া এমন ১০টি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় কারিগরি শিক্ষার সূচনা হয়েছিল একটি ছোট্ট সার্ভে স্কুল দিয়ে। ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠার সময় এটির নাম ছিল ঢাকা সার্ভে স্কুল। ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে দেশের প্রকৌশল শিক্ষার ভিত্তি। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় আহসানউল্লাহ কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং। পরে ১৯৬২ সালে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) নামে। আজ বুয়েট শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি দেশের প্রকৌশল গবেষণা, উদ্ভাবন ও আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষার শীর্ষ কেন্দ্র।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, চট্টগ্রাম (বিআইটি চট্টগ্রাম) হলো আজকের চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। পরে এটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। চুয়েটও একাধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ১৯৮৬ সালে কলেজ নাম বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। সর্বশেষ ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে রূপান্তর লাভ করে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এই প্রতিষ্ঠান।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের অধীনে যাত্রা শুরু করে ‘খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ’। পরে আরও মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ ইনস্টটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি), খুলনায় রূপান্তরিত হয় প্রতিষ্ঠানটি। এরপর ২০০৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিআইটি থেকে উন্নীত করে একই সঙ্গে নাম পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠানটিকে রূপান্তর করা হয় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শিক্ষার এক শতাব্দীর ইতিহাস। ১৯২১ সালে ঔপনিবেশিক শাসনামলে টেক্সটাইল কারিগরি শিক্ষার প্রসারে ঢাকার নারিন্দায় একটি তাঁত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

তখন এর নাম ছিল ইস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট। পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে টেক্সটাইল প্রযুক্তিতে চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম করে প্রতিষ্ঠানটি। তখন এর নামকরণ করা হয় কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি। সর্বশেষ ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা দীননাথ সেন, ব্রজসুন্দর মিত্র প্রমুখের চেষ্টায় ১৮৫৮ সালে ব্রাহ্ম স্কুল নামে আজকের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে।

ব্রাহ্ম স্কুল প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যে স্কুলটি আর্থিক সংকটে পড়ে। ফলে স্কুলটি টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটির ভার তুলে দেওয়া হয় বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর হাতে। তিনি তাঁর বাবার নামে স্কুলের নামকরণ করেন ‘জগন্নাথ স্কুল’। স্কুলের অবস্থা ভালো হওয়ায় ১৮৮৪ সালে জগন্নাথ স্কুলকে দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজে রূপান্তর করা হয়। ক্রমান্বয়ে ১৯০৮ সালে জগন্নাথ কলেজ প্রথম শ্রেণির কলেজে রূপান্তরিত হয়। পর্যায়ক্রমে ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর জাতীয় সংসদে ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫’ পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদিত হয়।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি শিক্ষার প্রাচীনতম নামগুলোর মধ্যে ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা দি বেঙ্গল অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট একটি। ১৯৪৭ সালে এটি ‘পূর্ব পাকিস্তান অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট’ নাম ধারণ করে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর নাম বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করা হয়। ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম বাকৃবিতে স্থানান্তর করা হয়। সর্বশেষ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানকে ইনস্টিটিউট থেকে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

পটুয়াখালী কৃষি কলেজ নামে ১৯৭৯-৮০ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। তখন এটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের অধিভুক্ত হয়ে বেসরকারি কৃষি কলেজ হিসেবে স্নাতক পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০০০ সালের ৮ জুলাই কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসেবে উদ্বোধন করা হয়। ২০০১ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ বিলুপ্ত করে ‘পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়’ আইন পাস হয় এবং ২০০২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ‘পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়’ বাস্তব রূপ লাভ করে। আর ২৬ ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আক্তার বানু বলেন, সময় এবং যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরগুলো হয়েছে। দেশীয় শিক্ষার প্রসারে এটাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখতে হবে। একাডেমিয়া ও এডুকেশনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে শত বছর আগে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো আজকের দিনের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সুফল পাচ্ছেন। এসব উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার মানের আরও উন্নয়ন দরকার। আরও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো দরকার। এ ছাড়া বর্তমান সময়ে এসে এমন আর কোনো প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর প্রয়োজন রয়েছে কি না, সেটা সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আছে, তারা বিবেচনা করবে।

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৮০ সালে ঢাকার তেজগাঁওয়ে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রতিষ্ঠার পরের বছর এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (ডিইসি)। তখন প্রতিষ্ঠানটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। এরপর ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অধ্যাদেশের অধীনে স্বায়ত্তশাসন পেয়ে নতুন পরিচয় পায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ঢাকা (বিআইটিডি)। ২০০৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে রূপান্তরিত হয়।

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৪ সালে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে আজকের রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। এরপর কারিগরি শিক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি), রাজশাহীতে রূপান্তরিত করা হয়। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে ইনস্টিটিউটটিকে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) হিসেবে উন্নীত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারের স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা ‘রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৩’-এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

হাবিপ্রবির যাত্রা শুরু ১৯৭৯ সালে এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট হিসেবে, যা কৃষিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান করত। ১৯৮৮ সালের ১১ নভেম্বর এটিকে স্নাতক পর্যায়ে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজে উন্নীত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি তখন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের অধিভুক্ত ছিল। ১৯৯৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ২০০০ সালে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প’ গ্রহণ করা হয়। এরপর ২০০১ সালের ৮ জুলাই হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করা হয়।

তোমরা যারা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ, আজকের আলোচনা তাদের জন্য। আজ আমরা কথা বলব জীববিজ্ঞান নিয়ে। মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত জীববিজ্ঞান বিষয়টি। যার একটি হচ্ছে উদ্ভিদবিজ্ঞান, অপরটি প্রাণিবিজ্ঞান।

০১ সেপ্টেম্বর ২০২১

৫ নভেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনের শুরুতে অংশ নেওয়া দলগুলো একে অপরের সঙ্গে মেমোরিয়াল বিনিময় করে নেয়। এটি আদালতের লিখিত যুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নথিতে থাকে প্রতিটি দলের আইনি অবস্থান, যুক্তি ও প্রমাণের বিশ্লেষণ।

২ ঘণ্টা আগে

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার বৃ-চাপিলা গ্রামের মেয়ে মেহেরুন্নেছা মিম। পাঁচ-সাত বছর আগে যেখানে বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি, সেখান থেকে উঠে এসেছেন তিনি। এখন পড়ালেখা করছেন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে।

৩ ঘণ্টা আগে

শীতের সকাল মানে কুয়াশার চাদরে মোড়ানো প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির হিমেল হাওয়া যেন প্রতিদিন শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে। পাহাড়ে ঘেরা এই সবুজ ক্যাম্পাসে অর্ধরাত পেরিয়ে ভোর হতেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। এখন ভোরের প্রথম আলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশার চাদর দেখা যায়।

৪ ঘণ্টা আগেমো. তাহমিদ আল মাহাবুব খান এলিন

আইন শিক্ষা মানেই হলো যুক্তি, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার এক জীবন্ত অনুশীলন। সেই অনুশীলনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত রূপ হলো মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা। এতে শিক্ষার্থীরা কল্পিত মামলার মাধ্যমে বাস্তব আদালতের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই প্রতিযোগিতা তাঁদের আইনি চিন্তাধারা, গবেষণার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। এই ধারাবাহিকতায় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) আইন বিভাগের আয়োজনে ষষ্ঠবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘এআইইউবি অন্তর্বিভাগীয় মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৫’। তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে অংশ নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের মোট ২৬টি দল।

৫ নভেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনের শুরুতে অংশ নেওয়া দলগুলো একে অপরের সঙ্গে মেমোরিয়াল বিনিময় করে নেয়। এটি আদালতের লিখিত যুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নথিতে থাকে প্রতিটি দলের আইনি অবস্থান, যুক্তি ও প্রমাণের বিশ্লেষণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহ জোগান।

কঠিন লড়াই, তীক্ষ্ণ যুক্তি

৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় প্রিলিমিনারি ও কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ড। মোট ২৬ দলের মধ্য থেকে সেরা আটটি দল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেয়। প্রতিটি রাউন্ডে শিক্ষার্থীরা ধারালো যুক্তি, বিভিন্ন আইনি ব্যাখ্যা এবং নির্ভুল তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে বিচারকদের মুগ্ধ করেন।

বিজয়ী দল ও সদস্যরা

৭ নভেম্বর এআইইউবি অডিটরিয়ামে জমকালো পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সেমিফাইনাল ও ফাইনাল রাউন্ড। চূড়ান্ত পর্বে মুখোমুখি হয় ‘টিম ৬০৯’ ও ‘টিম ৬১৯’। দুই দলের যুক্তি ও বাগ্মিতা দর্শক-বিচারকদের মন জয় করে। তবে উৎকৃষ্ট আইনি বিশ্লেষণ ও নিখুঁত উপস্থাপনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চ্যাম্পিয়ন হয় টিম ৬০৯, আর রানার্সআপ হয় টিম ৬১৯। চ্যাম্পিয়ন টিম ৬০৯-এর সদস্যরা হলেন প্রথম ওরালিস্ট মালিহা গুলরুক মুজিব রিমঝিম, দ্বিতীয় ওরালিস্ট মো. মুনতাসির নিবির এবং রিসার্চার মো. নাইম মোল্যা।

রানার্সআপ টিম ৬১৯-এর সদস্যরা ছিলেন প্রথম ওরালিস্ট আহনাফ আকিফ খান, দ্বিতীয় ওরালিস্ট মো. ঐশীউজ্জামান এবং রিসার্চার নুসরাত জাহান নিশিতা।

ফাইনাল রাউন্ডে বিচারক ছিলেন দেশের প্রথিতযশা আইনবিদ ও উচ্চ আদালতের বিচারপতিরা। তাঁরা হলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. খালেদ এইচ চৌধুরী, বিচারপতি মো. সগীর হোসেন, বিচারপতি সিকদার মাহমুদুর রাজি এবং বিচারপতি জাফর আহমেদ। তাঁদের উপস্থিতি প্রতিযোগিতার মান ও গুরুত্বকে আরও সমৃদ্ধ করে।

চ্যাম্পিয়ন দলের রিসার্চার মো. নাইম মোল্যা বলেন, ‘এই অর্জন শুধু আমাদের নয়, এটি শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার ফল। প্রতিটি যুক্তি ও প্রমাণকে আমাদের বারবার যাচাই করার চেষ্টা ছিল, যেন আমাদের উপস্থাপনা নিখুঁত হয়। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ আইনজীবী জীবনে আমাদের পথ দেখাবে।’

বিচারপতি জাফর আহমেদ শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে বলেন, ‘তাদের যুক্তি, গবেষণা ও আত্মবিশ্বাস প্রমাণ করে যে দেশের আইন শিক্ষা কতটা এগিয়েছে। এই প্রজন্মের অধ্যবসায় বিচারব্যবস্থাকে আরও মানবিক ও শক্তিশালী করে তুলবে।’

পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী

ফাইনাল রাউন্ড শেষে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত ছিলেন এআইইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহমান, আইন বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক ড. রোবায়েত ফেরদৌস সাঈদ এবং অন্য শিক্ষকেরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রভাষক ব্যারিস্টার ফাহিম ফয়সাল খান আলাবি।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল ছাড়াও দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ রিসার্চার, শ্রেষ্ঠ মুটার ও শ্রেষ্ঠ মেমোরিয়াল পুরস্কার। পাশাপাশি প্রশংসাপত্র দেওয়া হয় সব অংশগ্রহণকারী এবং স্বেচ্ছাসেবককে। উৎসবমুখর অডিটরিয়ামে শিক্ষার্থীদের মুখে তখন গর্ব, আনন্দ আর ভবিষ্যৎ নিয়ে উচ্ছ্বাসের ঝলক।

উপাচার্য ড. মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এআইইউবির মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের বাস্তব আইনচর্চায় সম্পৃক্ত করে। এটি তাদের আইন বিশ্লেষণ, গবেষণা ও বিচারিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে, যা একজন সফল আইনজীবীর জন্য অপরিহার্য।’

প্রতিবছর এই আয়োজন এআইইউবির আইন শিক্ষার্থীদের জন্য হয়ে উঠছে আত্মপ্রকাশের মঞ্চ। যুক্তি, প্রজ্ঞা ও মানবিকতার সেতুবন্ধনে গড়ে ওঠা এই প্রতিযোগিতা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা ছাড়িয়ে দেশের আইন শিক্ষা এবং বিচারের চেতনা বিকাশে রাখছে অনন্য ভূমিকা।

আইন শিক্ষা মানেই হলো যুক্তি, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার এক জীবন্ত অনুশীলন। সেই অনুশীলনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত রূপ হলো মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা। এতে শিক্ষার্থীরা কল্পিত মামলার মাধ্যমে বাস্তব আদালতের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই প্রতিযোগিতা তাঁদের আইনি চিন্তাধারা, গবেষণার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। এই ধারাবাহিকতায় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) আইন বিভাগের আয়োজনে ষষ্ঠবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘এআইইউবি অন্তর্বিভাগীয় মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৫’। তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে অংশ নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের মোট ২৬টি দল।

৫ নভেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনের শুরুতে অংশ নেওয়া দলগুলো একে অপরের সঙ্গে মেমোরিয়াল বিনিময় করে নেয়। এটি আদালতের লিখিত যুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নথিতে থাকে প্রতিটি দলের আইনি অবস্থান, যুক্তি ও প্রমাণের বিশ্লেষণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহ জোগান।

কঠিন লড়াই, তীক্ষ্ণ যুক্তি

৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় প্রিলিমিনারি ও কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ড। মোট ২৬ দলের মধ্য থেকে সেরা আটটি দল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেয়। প্রতিটি রাউন্ডে শিক্ষার্থীরা ধারালো যুক্তি, বিভিন্ন আইনি ব্যাখ্যা এবং নির্ভুল তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে বিচারকদের মুগ্ধ করেন।

বিজয়ী দল ও সদস্যরা

৭ নভেম্বর এআইইউবি অডিটরিয়ামে জমকালো পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সেমিফাইনাল ও ফাইনাল রাউন্ড। চূড়ান্ত পর্বে মুখোমুখি হয় ‘টিম ৬০৯’ ও ‘টিম ৬১৯’। দুই দলের যুক্তি ও বাগ্মিতা দর্শক-বিচারকদের মন জয় করে। তবে উৎকৃষ্ট আইনি বিশ্লেষণ ও নিখুঁত উপস্থাপনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চ্যাম্পিয়ন হয় টিম ৬০৯, আর রানার্সআপ হয় টিম ৬১৯। চ্যাম্পিয়ন টিম ৬০৯-এর সদস্যরা হলেন প্রথম ওরালিস্ট মালিহা গুলরুক মুজিব রিমঝিম, দ্বিতীয় ওরালিস্ট মো. মুনতাসির নিবির এবং রিসার্চার মো. নাইম মোল্যা।

রানার্সআপ টিম ৬১৯-এর সদস্যরা ছিলেন প্রথম ওরালিস্ট আহনাফ আকিফ খান, দ্বিতীয় ওরালিস্ট মো. ঐশীউজ্জামান এবং রিসার্চার নুসরাত জাহান নিশিতা।

ফাইনাল রাউন্ডে বিচারক ছিলেন দেশের প্রথিতযশা আইনবিদ ও উচ্চ আদালতের বিচারপতিরা। তাঁরা হলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. খালেদ এইচ চৌধুরী, বিচারপতি মো. সগীর হোসেন, বিচারপতি সিকদার মাহমুদুর রাজি এবং বিচারপতি জাফর আহমেদ। তাঁদের উপস্থিতি প্রতিযোগিতার মান ও গুরুত্বকে আরও সমৃদ্ধ করে।

চ্যাম্পিয়ন দলের রিসার্চার মো. নাইম মোল্যা বলেন, ‘এই অর্জন শুধু আমাদের নয়, এটি শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার ফল। প্রতিটি যুক্তি ও প্রমাণকে আমাদের বারবার যাচাই করার চেষ্টা ছিল, যেন আমাদের উপস্থাপনা নিখুঁত হয়। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ আইনজীবী জীবনে আমাদের পথ দেখাবে।’

বিচারপতি জাফর আহমেদ শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে বলেন, ‘তাদের যুক্তি, গবেষণা ও আত্মবিশ্বাস প্রমাণ করে যে দেশের আইন শিক্ষা কতটা এগিয়েছে। এই প্রজন্মের অধ্যবসায় বিচারব্যবস্থাকে আরও মানবিক ও শক্তিশালী করে তুলবে।’

পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী

ফাইনাল রাউন্ড শেষে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত ছিলেন এআইইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহমান, আইন বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক ড. রোবায়েত ফেরদৌস সাঈদ এবং অন্য শিক্ষকেরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রভাষক ব্যারিস্টার ফাহিম ফয়সাল খান আলাবি।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল ছাড়াও দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ রিসার্চার, শ্রেষ্ঠ মুটার ও শ্রেষ্ঠ মেমোরিয়াল পুরস্কার। পাশাপাশি প্রশংসাপত্র দেওয়া হয় সব অংশগ্রহণকারী এবং স্বেচ্ছাসেবককে। উৎসবমুখর অডিটরিয়ামে শিক্ষার্থীদের মুখে তখন গর্ব, আনন্দ আর ভবিষ্যৎ নিয়ে উচ্ছ্বাসের ঝলক।

উপাচার্য ড. মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এআইইউবির মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের বাস্তব আইনচর্চায় সম্পৃক্ত করে। এটি তাদের আইন বিশ্লেষণ, গবেষণা ও বিচারিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে, যা একজন সফল আইনজীবীর জন্য অপরিহার্য।’

প্রতিবছর এই আয়োজন এআইইউবির আইন শিক্ষার্থীদের জন্য হয়ে উঠছে আত্মপ্রকাশের মঞ্চ। যুক্তি, প্রজ্ঞা ও মানবিকতার সেতুবন্ধনে গড়ে ওঠা এই প্রতিযোগিতা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা ছাড়িয়ে দেশের আইন শিক্ষা এবং বিচারের চেতনা বিকাশে রাখছে অনন্য ভূমিকা।

তোমরা যারা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ, আজকের আলোচনা তাদের জন্য। আজ আমরা কথা বলব জীববিজ্ঞান নিয়ে। মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত জীববিজ্ঞান বিষয়টি। যার একটি হচ্ছে উদ্ভিদবিজ্ঞান, অপরটি প্রাণিবিজ্ঞান।

০১ সেপ্টেম্বর ২০২১

দেশের উচ্চশিক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠান আজ নেতৃত্ব দিচ্ছে, এগুলোর বেশ কয়েকটির শুরুটা ছিল একেবারে সাধারণ। কোনোটি শুরু হয়েছিল স্কুল হিসেবে, কোনোটি কলেজ। সময়ের স্রোতে বদলে গেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের নাম, কাঠামো ও মর্যাদা। কিন্তু শিক্ষার মূল শিকড় থেকে গেছে অটুট।

১ ঘণ্টা আগে

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার বৃ-চাপিলা গ্রামের মেয়ে মেহেরুন্নেছা মিম। পাঁচ-সাত বছর আগে যেখানে বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি, সেখান থেকে উঠে এসেছেন তিনি। এখন পড়ালেখা করছেন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে।

৩ ঘণ্টা আগে

শীতের সকাল মানে কুয়াশার চাদরে মোড়ানো প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির হিমেল হাওয়া যেন প্রতিদিন শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে। পাহাড়ে ঘেরা এই সবুজ ক্যাম্পাসে অর্ধরাত পেরিয়ে ভোর হতেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। এখন ভোরের প্রথম আলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশার চাদর দেখা যায়।

৪ ঘণ্টা আগেমুহাম্মদ শফিকুর রহমান

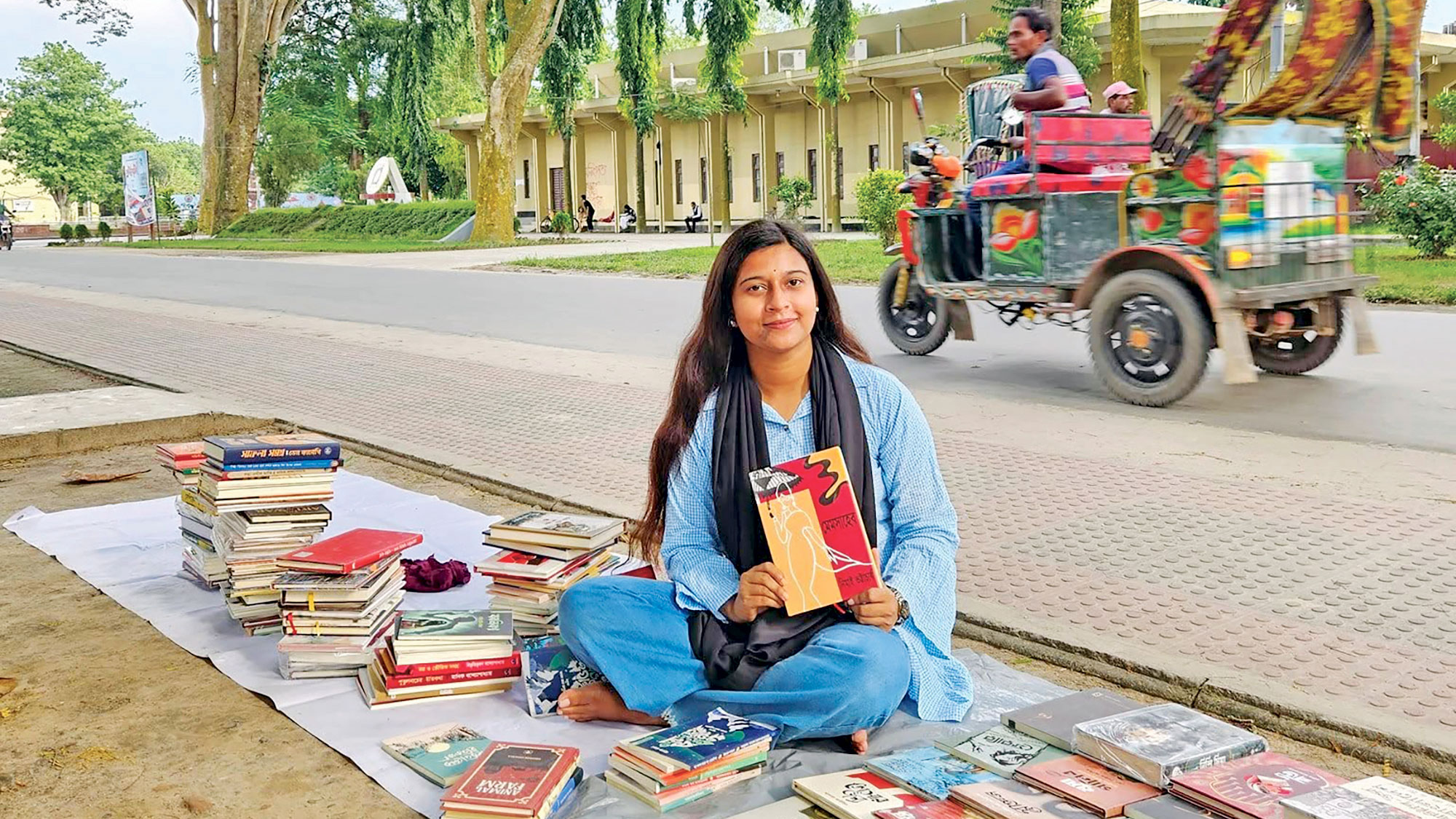

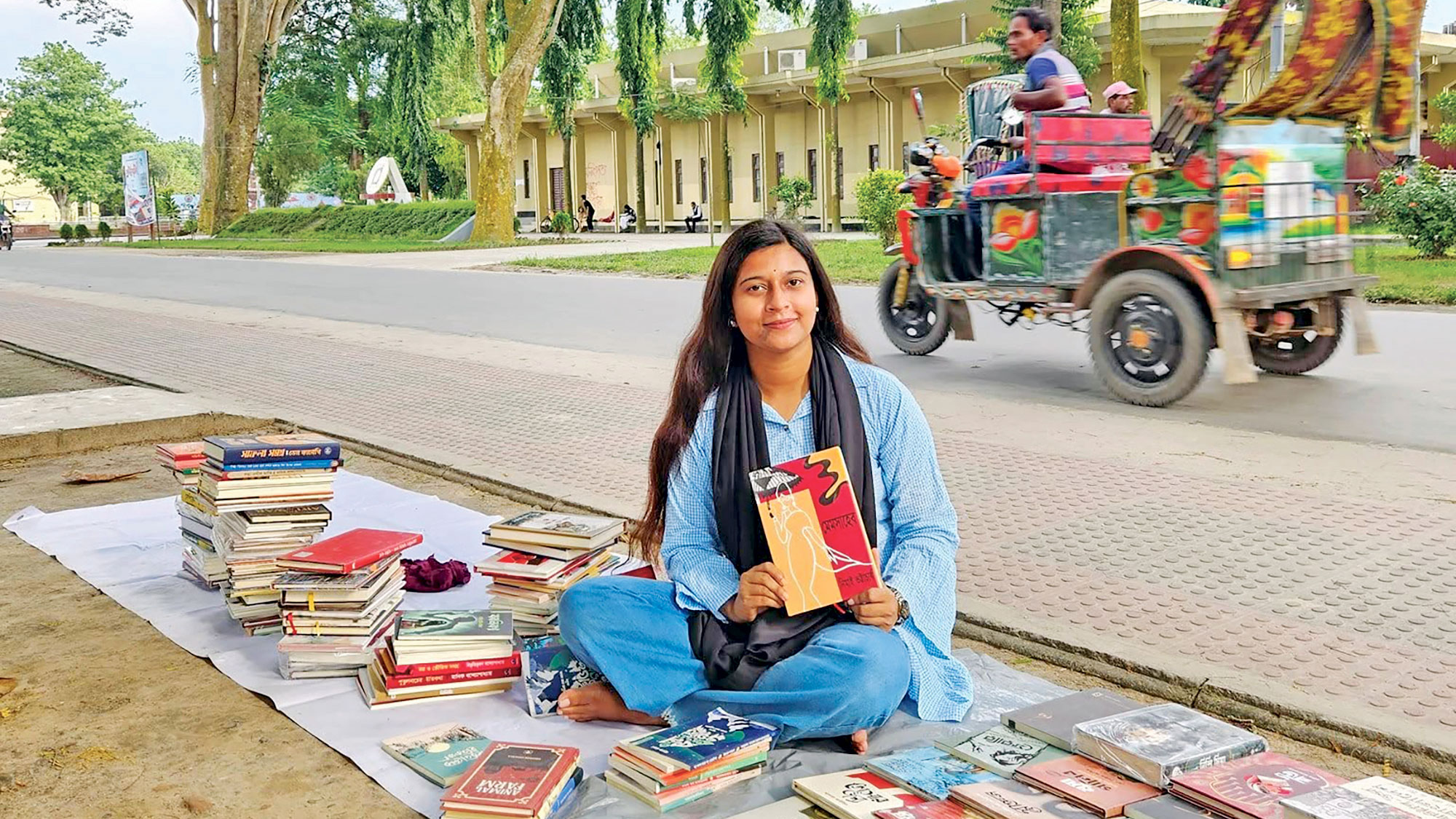

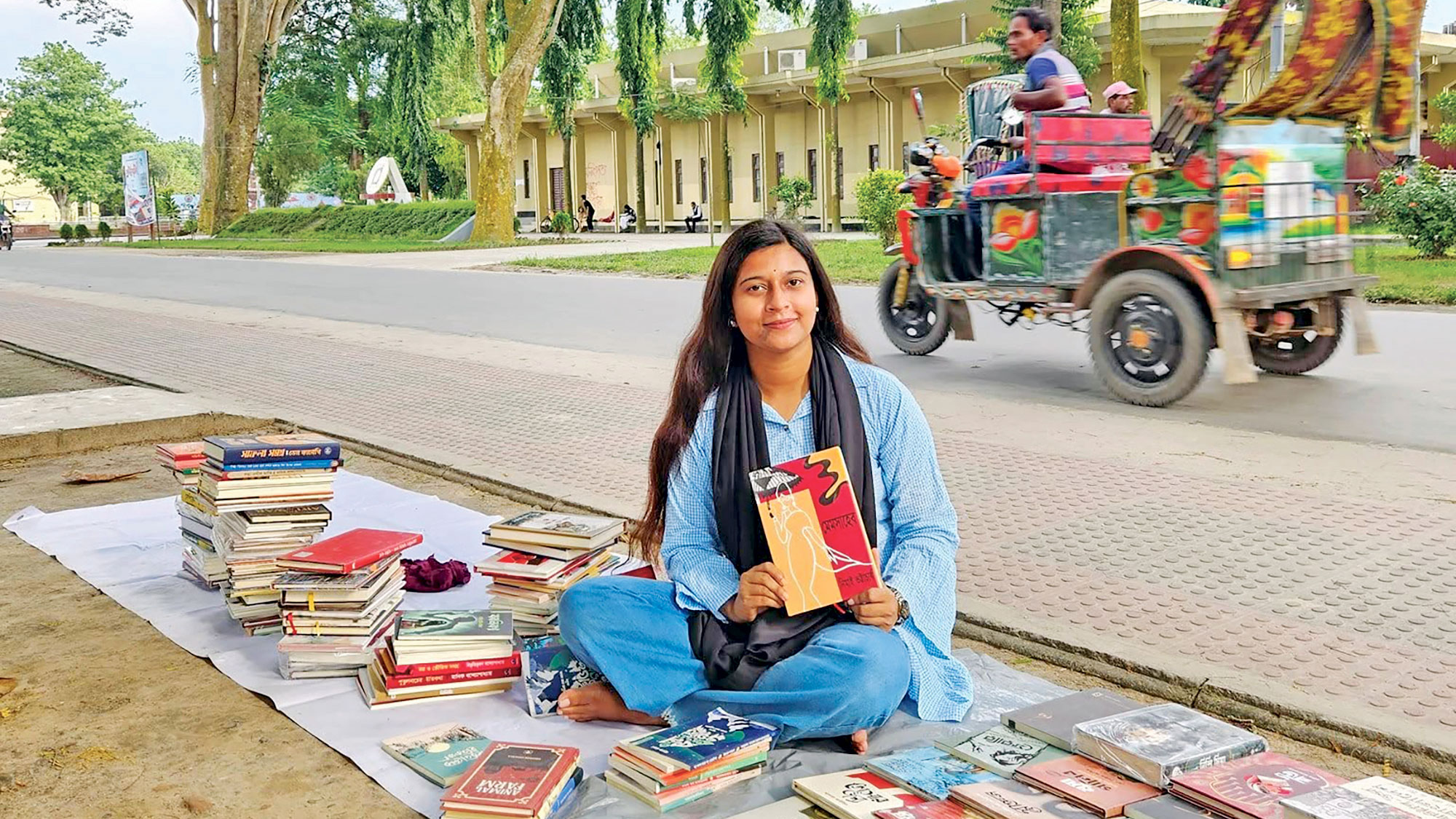

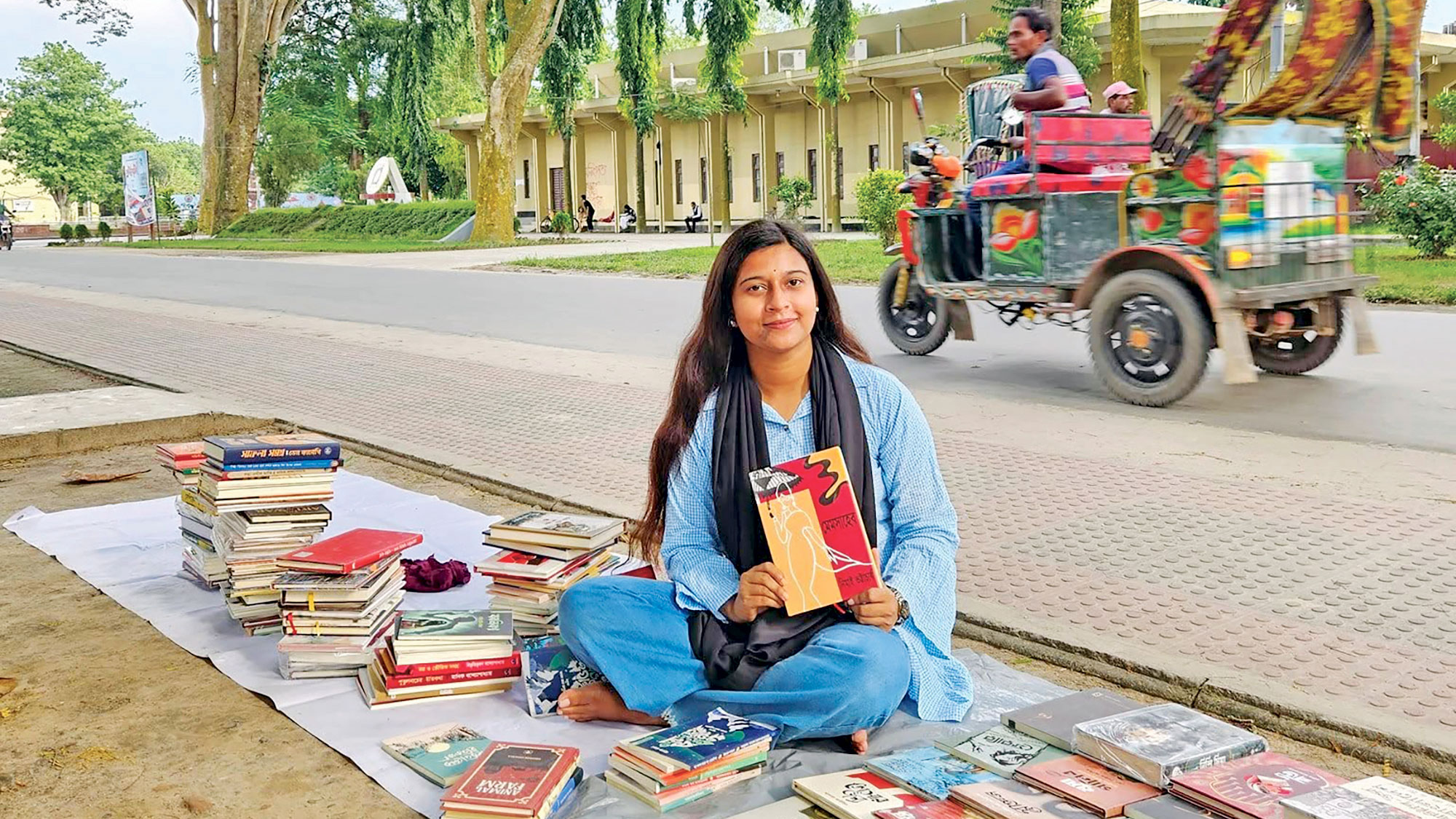

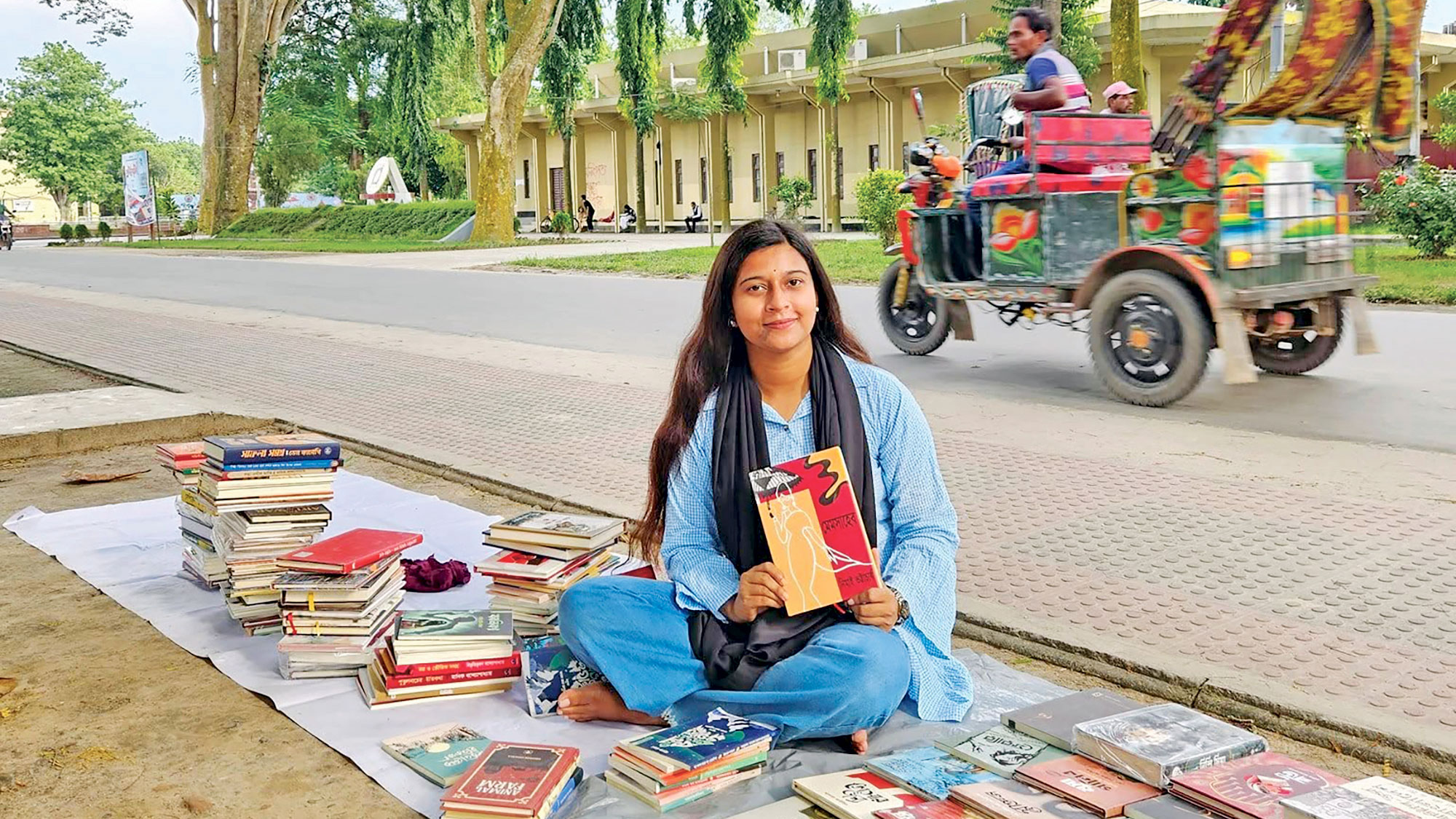

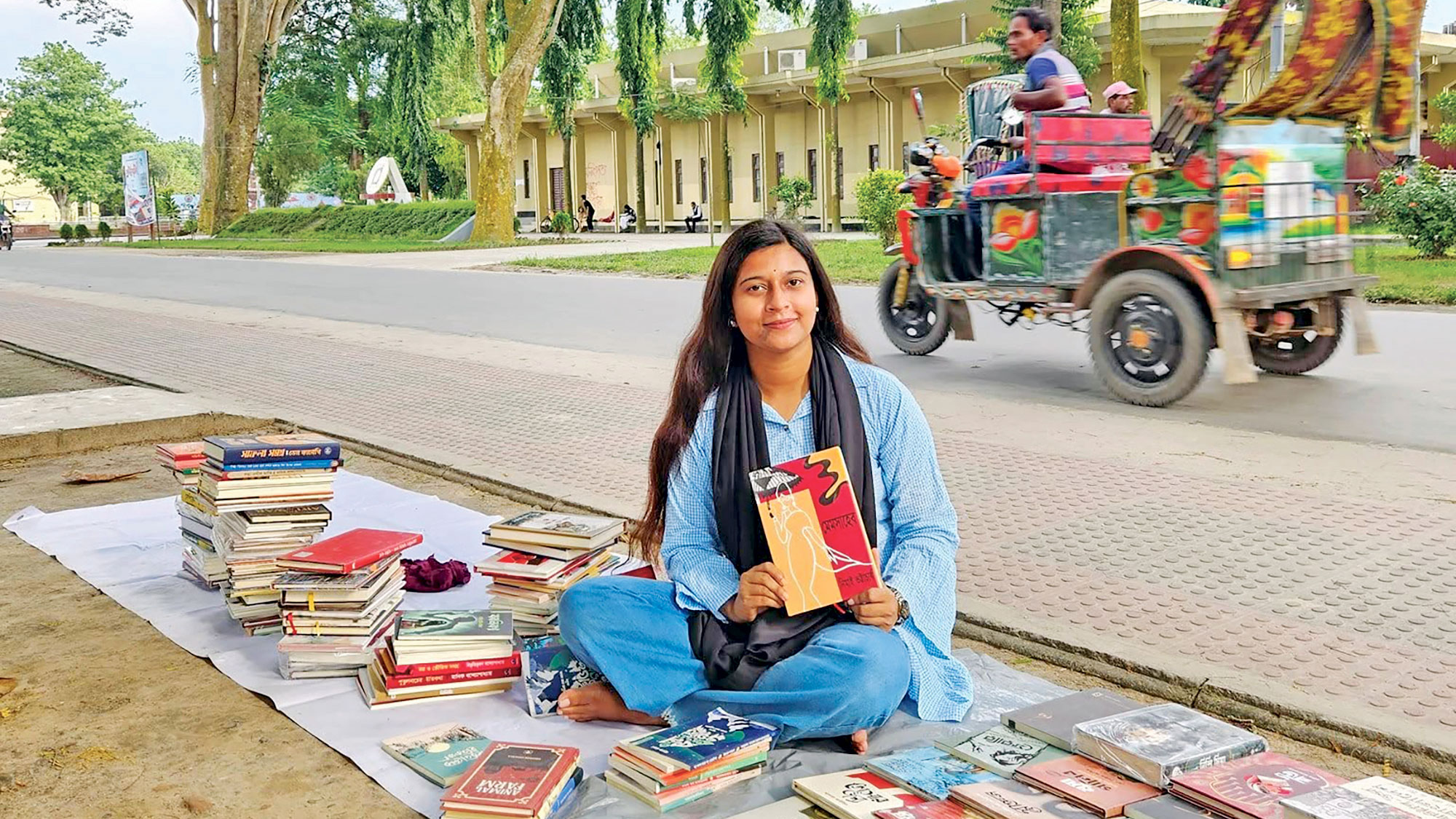

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার বৃ-চাপিলা গ্রামের মেয়ে মেহেরুন্নেছা মিম। পাঁচ-সাত বছর আগে যেখানে বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি, সেখান থেকে উঠে এসেছেন তিনি। এখন পড়ালেখা করছেন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে। শুধু পড়াশোনা নয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে তিনি চালাচ্ছেন ভ্রাম্যমাণ বইয়ের দোকান।

ছোটবেলা থেকে বই পড়ার নেশা ছিল তাঁর। গোপাল ভাঁড়ের গল্প থেকে শুরু করে একসময় তিনি ডুব দেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে। প্রতি সপ্তাহে মাত্র একটি বই পাওয়া যেত, কিন্তু মিম এক সপ্তাহে তিন-চারটি বই শেষ করতেন। ফলে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকেও বই ধার নিয়ে পড়তেন। এই সাহিত্য ও জ্ঞানপিপাসার টান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর শরৎ উৎসবে বই প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করেছিলেন। যদিও নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি, তবে তিনি থেমে থাকেননি।

মাথায় আসে বই বিক্রির চিন্তা। ঢাকার প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি বই আনেন এবং ২০২৪ সালের ৮ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে প্রথম দোকান নিয়ে বসেন। প্রথম দিনে বিক্রি হয় ৩৭টি বই। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং নতুন পরিকল্পনার দিকে এগোতে সাহস জোগায়।

মিম প্রতি শুক্র ও শনিবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ বইয়ের দোকান নিয়ে বসেন। মাঝে মাঝে সিঅ্যান্ডবি মোড়েও দোকান বসান, যেখানে ভালো সাড়া পান। তাঁর দোকানে রয়েছে অনুবাদ সাহিত্য, ইংরেজি বই, উপন্যাস, থ্রিলার, কিশোর উপন্যাসসহ বিভিন্ন ধরনের বই। বর্তমানে তাঁর সংগ্রহে আছে ৪০০-৫০০ বই।

ভবিষ্যতে স্থায়ী দোকান খোলার পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসায়ও যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। তবে মিমের কাছে এটি ব্যবসা নয়; আনন্দ এবং ভালোবাসার জায়গা। বইয়ের ঘ্রাণ, পাঠকের হাতে বই পৌঁছানো, পাতার ওলটানো—সবই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ছোট ছোট পাঠক সমাবেশও আয়োজন করেন, যেখানে শিশু ও কিশোরেরা নতুন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। মিম বিশ্বাস করেন, বই শুধু বিক্রি নয়, এটি মানুষের চিন্তাভাবনা ও মনন সমৃদ্ধ করার মাধ্যম। বিশেষভাবে চেষ্টা করেন এমন বই বেছে নিতে, যা শিক্ষামূলক, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং নৈতিক শিক্ষা দেয়।

তবে এই পথে আসা তাঁর সহজ ছিল না। সহপাঠীদের একাংশ কটূক্তি করত, ‘তোকে বুঝি বই বেচেই খেতে হবে?’ কিন্তু মিম দমে যাননি। স্পষ্টভাবে উত্তর দিয়েছেন, ‘হ্যাঁ, আমি বই বেচেই খেতে চাই। কারণ, আমি জ্ঞান বিতরণ করতে চাই।’ তাঁর বিশ্বাস, জ্ঞান ও বইয়ের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই প্রকৃত তৃপ্তি। পরিবার থেকেও মা সব সময় পাশে ছিলেন, উৎসাহ দিয়েছেন, আর বাবা নীরব হলেও মনে মনে সমর্থন দিয়েছেন বলে মিম মনে করেন।

মিম পড়াশোনা আর ব্যবসার মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেন। পরীক্ষা বা একাডেমিক চাপের সময়ে কাজের চাপ কমিয়ে দেন। তিনি চান, তাঁর শিক্ষা ও স্বপ্ন—দুটো যেন একসঙ্গে এগোতে পারে। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বই-সংক্রান্ত তথ্য ভাগাভাগি করেন, নতুন প্রকাশনা

ও লেখকদের পরিচয় তুলে ধরেন। নিয়মিত ছোট লেখা ও রিভিউ পোস্ট করে তরুণদের পড়ার আগ্রহ আরও বাড়ান।

আজকের তরুণ প্রজন্ম যেখানে প্রযুক্তির মোহে হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে মেহেরুন্নেছা বইয়ের প্রতি আকর্ষণ ফিরিয়ে আনছেন নতুনভাবে। তাঁর ভ্রাম্যমাণ দোকান শুধু বই বিক্রির জায়গা নয়, এটি জ্ঞানচর্চার এক মুক্ত প্ল্যাটফর্ম। রাজশাহীর তরুণদের কাছে তিনি এক অনুপ্রেরণার নাম হয়ে উঠেছেন। বইয়ের আলোয় মিম শুধু নিজের পথ আলোকিত করছেন না, আশপাশের মানুষকেও টেনে নিচ্ছেন পাঠাভ্যাসের জগতে। এ ছাড়া নতুন প্রজন্মকে চিন্তা করার এবং সৃজনশীল হওয়ার দিকে উৎসাহিত করে যাচ্ছেন তিনি।

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার বৃ-চাপিলা গ্রামের মেয়ে মেহেরুন্নেছা মিম। পাঁচ-সাত বছর আগে যেখানে বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি, সেখান থেকে উঠে এসেছেন তিনি। এখন পড়ালেখা করছেন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে। শুধু পড়াশোনা নয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে তিনি চালাচ্ছেন ভ্রাম্যমাণ বইয়ের দোকান।

ছোটবেলা থেকে বই পড়ার নেশা ছিল তাঁর। গোপাল ভাঁড়ের গল্প থেকে শুরু করে একসময় তিনি ডুব দেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে। প্রতি সপ্তাহে মাত্র একটি বই পাওয়া যেত, কিন্তু মিম এক সপ্তাহে তিন-চারটি বই শেষ করতেন। ফলে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকেও বই ধার নিয়ে পড়তেন। এই সাহিত্য ও জ্ঞানপিপাসার টান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর শরৎ উৎসবে বই প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করেছিলেন। যদিও নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি, তবে তিনি থেমে থাকেননি।

মাথায় আসে বই বিক্রির চিন্তা। ঢাকার প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি বই আনেন এবং ২০২৪ সালের ৮ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে প্রথম দোকান নিয়ে বসেন। প্রথম দিনে বিক্রি হয় ৩৭টি বই। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং নতুন পরিকল্পনার দিকে এগোতে সাহস জোগায়।

মিম প্রতি শুক্র ও শনিবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ বইয়ের দোকান নিয়ে বসেন। মাঝে মাঝে সিঅ্যান্ডবি মোড়েও দোকান বসান, যেখানে ভালো সাড়া পান। তাঁর দোকানে রয়েছে অনুবাদ সাহিত্য, ইংরেজি বই, উপন্যাস, থ্রিলার, কিশোর উপন্যাসসহ বিভিন্ন ধরনের বই। বর্তমানে তাঁর সংগ্রহে আছে ৪০০-৫০০ বই।

ভবিষ্যতে স্থায়ী দোকান খোলার পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসায়ও যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। তবে মিমের কাছে এটি ব্যবসা নয়; আনন্দ এবং ভালোবাসার জায়গা। বইয়ের ঘ্রাণ, পাঠকের হাতে বই পৌঁছানো, পাতার ওলটানো—সবই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ছোট ছোট পাঠক সমাবেশও আয়োজন করেন, যেখানে শিশু ও কিশোরেরা নতুন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। মিম বিশ্বাস করেন, বই শুধু বিক্রি নয়, এটি মানুষের চিন্তাভাবনা ও মনন সমৃদ্ধ করার মাধ্যম। বিশেষভাবে চেষ্টা করেন এমন বই বেছে নিতে, যা শিক্ষামূলক, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং নৈতিক শিক্ষা দেয়।

তবে এই পথে আসা তাঁর সহজ ছিল না। সহপাঠীদের একাংশ কটূক্তি করত, ‘তোকে বুঝি বই বেচেই খেতে হবে?’ কিন্তু মিম দমে যাননি। স্পষ্টভাবে উত্তর দিয়েছেন, ‘হ্যাঁ, আমি বই বেচেই খেতে চাই। কারণ, আমি জ্ঞান বিতরণ করতে চাই।’ তাঁর বিশ্বাস, জ্ঞান ও বইয়ের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই প্রকৃত তৃপ্তি। পরিবার থেকেও মা সব সময় পাশে ছিলেন, উৎসাহ দিয়েছেন, আর বাবা নীরব হলেও মনে মনে সমর্থন দিয়েছেন বলে মিম মনে করেন।

মিম পড়াশোনা আর ব্যবসার মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেন। পরীক্ষা বা একাডেমিক চাপের সময়ে কাজের চাপ কমিয়ে দেন। তিনি চান, তাঁর শিক্ষা ও স্বপ্ন—দুটো যেন একসঙ্গে এগোতে পারে। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বই-সংক্রান্ত তথ্য ভাগাভাগি করেন, নতুন প্রকাশনা

ও লেখকদের পরিচয় তুলে ধরেন। নিয়মিত ছোট লেখা ও রিভিউ পোস্ট করে তরুণদের পড়ার আগ্রহ আরও বাড়ান।

আজকের তরুণ প্রজন্ম যেখানে প্রযুক্তির মোহে হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে মেহেরুন্নেছা বইয়ের প্রতি আকর্ষণ ফিরিয়ে আনছেন নতুনভাবে। তাঁর ভ্রাম্যমাণ দোকান শুধু বই বিক্রির জায়গা নয়, এটি জ্ঞানচর্চার এক মুক্ত প্ল্যাটফর্ম। রাজশাহীর তরুণদের কাছে তিনি এক অনুপ্রেরণার নাম হয়ে উঠেছেন। বইয়ের আলোয় মিম শুধু নিজের পথ আলোকিত করছেন না, আশপাশের মানুষকেও টেনে নিচ্ছেন পাঠাভ্যাসের জগতে। এ ছাড়া নতুন প্রজন্মকে চিন্তা করার এবং সৃজনশীল হওয়ার দিকে উৎসাহিত করে যাচ্ছেন তিনি।

তোমরা যারা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ, আজকের আলোচনা তাদের জন্য। আজ আমরা কথা বলব জীববিজ্ঞান নিয়ে। মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত জীববিজ্ঞান বিষয়টি। যার একটি হচ্ছে উদ্ভিদবিজ্ঞান, অপরটি প্রাণিবিজ্ঞান।

০১ সেপ্টেম্বর ২০২১

দেশের উচ্চশিক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠান আজ নেতৃত্ব দিচ্ছে, এগুলোর বেশ কয়েকটির শুরুটা ছিল একেবারে সাধারণ। কোনোটি শুরু হয়েছিল স্কুল হিসেবে, কোনোটি কলেজ। সময়ের স্রোতে বদলে গেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের নাম, কাঠামো ও মর্যাদা। কিন্তু শিক্ষার মূল শিকড় থেকে গেছে অটুট।

১ ঘণ্টা আগে

৫ নভেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনের শুরুতে অংশ নেওয়া দলগুলো একে অপরের সঙ্গে মেমোরিয়াল বিনিময় করে নেয়। এটি আদালতের লিখিত যুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নথিতে থাকে প্রতিটি দলের আইনি অবস্থান, যুক্তি ও প্রমাণের বিশ্লেষণ।

২ ঘণ্টা আগে

শীতের সকাল মানে কুয়াশার চাদরে মোড়ানো প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির হিমেল হাওয়া যেন প্রতিদিন শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে। পাহাড়ে ঘেরা এই সবুজ ক্যাম্পাসে অর্ধরাত পেরিয়ে ভোর হতেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। এখন ভোরের প্রথম আলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশার চাদর দেখা যায়।

৪ ঘণ্টা আগেআব্দুল্লাহ আল নাঈম

শীতের সকাল মানে কুয়াশার চাদরে মোড়ানো প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির হিমেল হাওয়া যেন প্রতিদিন শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে। পাহাড়ে ঘেরা এই সবুজ ক্যাম্পাসে অর্ধরাত পেরিয়ে ভোর হতেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। এখন ভোরের প্রথম আলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশার চাদর দেখা যায়।

দেশে সাধারণত শীত শুরু হয় ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে। কিন্তু পাহাড়-ঝরনা আর সবুজে ঘেরা এই ক্যাম্পাস যেন সে নিয়ম মানছে না। ঋতুবদলের আগেই বদলাতে শুরু করে এখানে প্রকৃতি।

বর্তমানে ক্যাম্পাসের জিরো পয়েন্ট, কাটা পাহাড়, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, শহীদ মিনার, লেডিস ঝুপড়ি, দক্ষিণ ক্যাম্পাসের পুরো এলাকা, ডাকঘর থেকে গ্রন্থাগার, চাকসু ভবন থেকে বিজ্ঞান অনুষদ এবং উত্তরের শাহজালাল, আমানত, এ এফ রহমান, আলাওল ও সোহরাওয়ার্দী হল—সব জায়গা তীব্র কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে।

কুয়াশায় আচ্ছন্ন বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হল থেকে অন্য হল কিংবা এক একাডেমিক ভবন থেকে অন্য ভবন ভালোমতো দেখা যায় না। গাছের পাতায় ও ঘাসের ডগায় জমে রয়েছে শিশির, বইতে শুরু করেছে শৈত্যপ্রবাহ। শীতকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও লোগোসংবলিত টি-শার্ট ও পোশাক তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কারিশমা ইরিন বলেন, ‘প্রকৃতির রানিখ্যাত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাবরই ঋতুরাজ শীত ধরা দেয় নানা রূপে। তবে এখানকার শীতের আগমন একটু ভিন্ন। ছাতিমের মনমাতানো গন্ধ, কুয়াশা ঘেরা কাটা পাহাড়, ভোরের পাখির কিচিরমিচির, সঙ্গে শিউলি ঝরা সুন্দর সকাল—সব মিলিয়ে এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে শান্ত, সুন্দর ও মনোরম।’

শাহজালাল হলের নিরাপত্তাকর্মী শাহিন মিয়া জানান, রাতে পুরো হলপাড়া কুয়াশায় ঢাকা ছিল।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী নাজমুস সাকিব বলেন, ‘শীত মৌসুম ঘনিয়ে আসায় পাখিরাও ধীরে ধীরে ভিড় জমাচ্ছে চবি ক্যাম্পাসে। প্রকৃতি, প্রাণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এ ক্যাম্পাস যেন এক জীবন্ত পাঠশালা, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন শুধু পাঠে নয়, প্রকৃতির কাছ থেকেও শেখে সহাবস্থানের পাঠ।’

শীতের সকাল মানে কুয়াশার চাদরে মোড়ানো প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির হিমেল হাওয়া যেন প্রতিদিন শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে। পাহাড়ে ঘেরা এই সবুজ ক্যাম্পাসে অর্ধরাত পেরিয়ে ভোর হতেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। এখন ভোরের প্রথম আলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশার চাদর দেখা যায়।

দেশে সাধারণত শীত শুরু হয় ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে। কিন্তু পাহাড়-ঝরনা আর সবুজে ঘেরা এই ক্যাম্পাস যেন সে নিয়ম মানছে না। ঋতুবদলের আগেই বদলাতে শুরু করে এখানে প্রকৃতি।

বর্তমানে ক্যাম্পাসের জিরো পয়েন্ট, কাটা পাহাড়, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, শহীদ মিনার, লেডিস ঝুপড়ি, দক্ষিণ ক্যাম্পাসের পুরো এলাকা, ডাকঘর থেকে গ্রন্থাগার, চাকসু ভবন থেকে বিজ্ঞান অনুষদ এবং উত্তরের শাহজালাল, আমানত, এ এফ রহমান, আলাওল ও সোহরাওয়ার্দী হল—সব জায়গা তীব্র কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে।

কুয়াশায় আচ্ছন্ন বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হল থেকে অন্য হল কিংবা এক একাডেমিক ভবন থেকে অন্য ভবন ভালোমতো দেখা যায় না। গাছের পাতায় ও ঘাসের ডগায় জমে রয়েছে শিশির, বইতে শুরু করেছে শৈত্যপ্রবাহ। শীতকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও লোগোসংবলিত টি-শার্ট ও পোশাক তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কারিশমা ইরিন বলেন, ‘প্রকৃতির রানিখ্যাত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাবরই ঋতুরাজ শীত ধরা দেয় নানা রূপে। তবে এখানকার শীতের আগমন একটু ভিন্ন। ছাতিমের মনমাতানো গন্ধ, কুয়াশা ঘেরা কাটা পাহাড়, ভোরের পাখির কিচিরমিচির, সঙ্গে শিউলি ঝরা সুন্দর সকাল—সব মিলিয়ে এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে শান্ত, সুন্দর ও মনোরম।’

শাহজালাল হলের নিরাপত্তাকর্মী শাহিন মিয়া জানান, রাতে পুরো হলপাড়া কুয়াশায় ঢাকা ছিল।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী নাজমুস সাকিব বলেন, ‘শীত মৌসুম ঘনিয়ে আসায় পাখিরাও ধীরে ধীরে ভিড় জমাচ্ছে চবি ক্যাম্পাসে। প্রকৃতি, প্রাণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এ ক্যাম্পাস যেন এক জীবন্ত পাঠশালা, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন শুধু পাঠে নয়, প্রকৃতির কাছ থেকেও শেখে সহাবস্থানের পাঠ।’

তোমরা যারা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ, আজকের আলোচনা তাদের জন্য। আজ আমরা কথা বলব জীববিজ্ঞান নিয়ে। মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত জীববিজ্ঞান বিষয়টি। যার একটি হচ্ছে উদ্ভিদবিজ্ঞান, অপরটি প্রাণিবিজ্ঞান।

০১ সেপ্টেম্বর ২০২১

দেশের উচ্চশিক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠান আজ নেতৃত্ব দিচ্ছে, এগুলোর বেশ কয়েকটির শুরুটা ছিল একেবারে সাধারণ। কোনোটি শুরু হয়েছিল স্কুল হিসেবে, কোনোটি কলেজ। সময়ের স্রোতে বদলে গেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের নাম, কাঠামো ও মর্যাদা। কিন্তু শিক্ষার মূল শিকড় থেকে গেছে অটুট।

১ ঘণ্টা আগে

৫ নভেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনের শুরুতে অংশ নেওয়া দলগুলো একে অপরের সঙ্গে মেমোরিয়াল বিনিময় করে নেয়। এটি আদালতের লিখিত যুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নথিতে থাকে প্রতিটি দলের আইনি অবস্থান, যুক্তি ও প্রমাণের বিশ্লেষণ।

২ ঘণ্টা আগে

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার বৃ-চাপিলা গ্রামের মেয়ে মেহেরুন্নেছা মিম। পাঁচ-সাত বছর আগে যেখানে বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি, সেখান থেকে উঠে এসেছেন তিনি। এখন পড়ালেখা করছেন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে।

৩ ঘণ্টা আগে