আজকের পত্রিকা ডেস্ক

১৭টি বিরল খনিজের বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পশ্চিমা বিশ্বের খনিজ খননকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে একটি আলাদা মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। এই ১৭ বিরল খনিজ ড্রোন, যুদ্ধবিমান, বৈদ্যুতিক যানবাহনের মোটর ও উইন্ড টারবাইনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিরল খনিজ সরবরাহের ৯০ শতাংশই চীনের হাতে থাকায় পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে বেশ উদ্বেগই দেখা যাচ্ছে। বিরল খনিজের বাজারে চীনের আধিপত্য যুক্তরাষ্ট্রকেও ভীত করেছে। অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড তা-ই বলছে। চীনের এই আধিপত্য ভাঙতে এবং নিজস্ব শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে একটি নতুন মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা চালুর কথা ভাবছে ওয়াশিংটন।

গত সপ্তাহের একটি চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ দেশটির একমাত্র দেশীয় বিরল খনিজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এমপি ম্যাটেরিয়ালসকে বাজারমূল্যের প্রায় দ্বিগুণ হারে ন্যূনতম মূল্য দেওয়ার নিশ্চয়তা দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ (ডিওডি) এমপি ম্যাটেরিয়ালসকে দুটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বিরল খনিজ, নিওডিমিয়াম ও প্রাসিওডিমিয়ামের (এনডিপিআর) জন্য প্রতি কেজিতে ১১০ ডলার এবং চীনের নির্ধারিত বর্তমান বাজারমূল্যের মধ্যকার পার্থক্য অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করবে। তবে বাজারদর ১১০ ডলারের বেশি হলে, সেই অতিরিক্ত লাভের ৩০ শতাংশ ডিওডি পাবে।

খনিজ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত লাস ভেগাসভিত্তিক এমপি ম্যাটেরিয়ালস জানিয়েছে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ তারা টেক্সাসে বাণিজ্যিকভাবে চুম্বক উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করছে।

চীনের কম দাম নির্ধারণের কারণে গত বছর বড় ধরনের প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে এমপি ম্যাটেরিয়ালস। তাদের ৬৫ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলারের নিট লোকসান হয়। প্রতিষ্ঠানটি এখন টেক্সাসে চুম্বক উৎপাদন কারখানায় উৎপাদন বাড়াতে কাজ করছে। প্রাথমিকভাবে তারা বছরে ১ হাজার টন উৎপাদন শুরু করবে, যা পরে ৩ হাজার টনে উন্নীত করা হবে।

চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ এমপি ম্যাটেরিয়ালসের সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার হিসেবে ১৫ শতাংশ মালিকানা অর্জন করবে। এ ছাড়া এমপি দেশে আরও একটি বিরল খনিজ চুম্বক উৎপাদনকারী কারখানা নির্মাণ করবে, যার মাধ্যমে অতিরিক্ত ৭ হাজার টন উৎপাদন যুক্ত হবে। সব মিলিয়ে এমপি ম্যাটেরিয়ালস বছরে ১০ হাজার টন চুম্বক উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করবে, যা ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত মোট চুম্বকের সমান।

এই চুক্তি নতুন কৌশলগত পথ উন্মুক্ত করেছে বলে মনে করেন এক্লারা রিসোর্সেসের স্ট্র্যাটেজি ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপক আলভারো ক্যাস্টেলন। এই প্রতিষ্ঠান চিলি ও ব্রাজিলে বিরল খনিজ খনির প্রকল্প চালু রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার দায়িত্বে রয়েছে।

তবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অ্যাডামাস ইন্টেলিজেন্স জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ৩০ হাজার টন চুম্বক আমদানি করে। অ্যাডামাসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী এক দশকে বিশ্বব্যাপী বিরল খনিজ চুম্বকের চাহিদা দ্বিগুণের বেশি বেড়ে ৬ লাখ ৭ হাজার টনে পৌঁছাতে পারে। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক চাহিদা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে; যা দাঁড়াবে প্রতিবছর গড়ে ১৭ শতাংশ।

বিরল খনিজের জন্য বিশ্ব যে চীনের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, তা চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সংকট সৃষ্টির পরপরই প্রকাশ্যে চলে আসে। এখন পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলো তাদের নিজস্ব শিল্প খাতকে প্রতিযোগিতার উপযোগী করতে খুব একটা সফল হতে পারেনি। বিরল খনিজের জন্য নিজেদের কোনো শক্তিশালী মূল্যকাঠামো নির্ধারণ করতে পারেনি।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই হঠাৎ হওয়া মূল্য নির্ধারণ-সংক্রান্ত চুক্তির বৈশ্বিক প্রভাব নিয়েও ভাবতে হবে। কেননা এটি উৎপাদনকারীদের জন্য ইতিবাচক হলেও গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো ভোক্তাদের জন্য খরচ বাড়াতে পারে। অর্থাৎ চুক্তির প্রভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ গ্রাহকদের ওপরও প্রভাব ফেলবে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অ্যাডামাস ইন্টেলিজেন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রায়ান কাস্টিলু বলেন, ‘এই মূল্য চুক্তি এখন শিল্প খাতের জন্য একটি নতুন কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে, যা দাম বাড়ানোর দিকে চাপ সৃষ্টি করবে।’

কেবল করছাড় দিয়েই যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা যাবে না, সেটা ট্রাম্প প্রশাসন বুঝে ফেলেছে বলে মনে করেন যুক্তরাজ্যের সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডমিনিক রাব। বর্তমানে একটি খনিজ খাতে বিনিয়োগকারী প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম অ্যাপিয়ান ক্যাপিটাল অ্যাডভাইজরির বৈশ্বিক কার্যক্রমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রাব। তিনি বলেন, ‘এ নিয়ে আমি বিস্মিত নই; তবে প্রশ্ন হলো, তারা এখন এটা কতটা বড় পরিসরে বাস্তবায়ন করতে পারে?’

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রজেক্ট ব্লুর বিশ্লেষক ডেভিড মেরিম্যান বলেন, বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি দামকে কীভাবে গ্রহণ করবে এবং তারা আদৌ বিরল খনিজে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাবে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়; কারণ, তাদের হাতে তুলনামূলকভাবে বেশি সরবরাহ উৎস রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সরকারি সহায়তাবিহীন বড় বেসরকারি ভোক্তারা এই বিনিয়োগ কাঠামো অনুসরণ করবে এমন হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, তারা কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সরবরাহ পথের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়।

রায়ান কাস্টিলু বলেন, এই নতুন মূল্যব্যবস্থার পরোক্ষ উপকারভোগী হতে পারে বেলজিয়ান কেমিক্যাল কোম্পানি সোলভে। সোলভেসহ অন্যান্য কোম্পানিকে একই ধরনের দামে পণ্য বিক্রির সুযোগ এনে দেবে এই নতুন মূল্যব্যবস্থা। এটা তাদের জন্য একটা ভিত্তি তৈরি করবে।

যুক্তরাষ্ট্রে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে সোলভে কোনো মন্তব্য না করলেও অন্যান্য বিরল খনিজ খননকারী, প্রকল্প উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং তাদের শেয়ারহোল্ডাররা এই খবরকে স্বাগত জানিয়েছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের নির্ধারিত মূল্যসীমা নিয়ে জার্মান গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সওয়াগেনের কাছে জানতে চাইলে তারা দামের বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে সংস্থাটির একজন মুখপাত্র বলেন, ‘সমালোচনামূলক কাঁচামালগুলোর বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও বৈচিত্র্য আনতে যেকোনো প্রচেষ্টাকেই আমরা স্বাগত জানাই।’

১৭টি বিরল খনিজের বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পশ্চিমা বিশ্বের খনিজ খননকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে একটি আলাদা মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। এই ১৭ বিরল খনিজ ড্রোন, যুদ্ধবিমান, বৈদ্যুতিক যানবাহনের মোটর ও উইন্ড টারবাইনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিরল খনিজ সরবরাহের ৯০ শতাংশই চীনের হাতে থাকায় পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে বেশ উদ্বেগই দেখা যাচ্ছে। বিরল খনিজের বাজারে চীনের আধিপত্য যুক্তরাষ্ট্রকেও ভীত করেছে। অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড তা-ই বলছে। চীনের এই আধিপত্য ভাঙতে এবং নিজস্ব শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে একটি নতুন মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা চালুর কথা ভাবছে ওয়াশিংটন।

গত সপ্তাহের একটি চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ দেশটির একমাত্র দেশীয় বিরল খনিজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এমপি ম্যাটেরিয়ালসকে বাজারমূল্যের প্রায় দ্বিগুণ হারে ন্যূনতম মূল্য দেওয়ার নিশ্চয়তা দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ (ডিওডি) এমপি ম্যাটেরিয়ালসকে দুটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বিরল খনিজ, নিওডিমিয়াম ও প্রাসিওডিমিয়ামের (এনডিপিআর) জন্য প্রতি কেজিতে ১১০ ডলার এবং চীনের নির্ধারিত বর্তমান বাজারমূল্যের মধ্যকার পার্থক্য অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করবে। তবে বাজারদর ১১০ ডলারের বেশি হলে, সেই অতিরিক্ত লাভের ৩০ শতাংশ ডিওডি পাবে।

খনিজ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত লাস ভেগাসভিত্তিক এমপি ম্যাটেরিয়ালস জানিয়েছে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ তারা টেক্সাসে বাণিজ্যিকভাবে চুম্বক উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করছে।

চীনের কম দাম নির্ধারণের কারণে গত বছর বড় ধরনের প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে এমপি ম্যাটেরিয়ালস। তাদের ৬৫ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলারের নিট লোকসান হয়। প্রতিষ্ঠানটি এখন টেক্সাসে চুম্বক উৎপাদন কারখানায় উৎপাদন বাড়াতে কাজ করছে। প্রাথমিকভাবে তারা বছরে ১ হাজার টন উৎপাদন শুরু করবে, যা পরে ৩ হাজার টনে উন্নীত করা হবে।

চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ এমপি ম্যাটেরিয়ালসের সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার হিসেবে ১৫ শতাংশ মালিকানা অর্জন করবে। এ ছাড়া এমপি দেশে আরও একটি বিরল খনিজ চুম্বক উৎপাদনকারী কারখানা নির্মাণ করবে, যার মাধ্যমে অতিরিক্ত ৭ হাজার টন উৎপাদন যুক্ত হবে। সব মিলিয়ে এমপি ম্যাটেরিয়ালস বছরে ১০ হাজার টন চুম্বক উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করবে, যা ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত মোট চুম্বকের সমান।

এই চুক্তি নতুন কৌশলগত পথ উন্মুক্ত করেছে বলে মনে করেন এক্লারা রিসোর্সেসের স্ট্র্যাটেজি ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপক আলভারো ক্যাস্টেলন। এই প্রতিষ্ঠান চিলি ও ব্রাজিলে বিরল খনিজ খনির প্রকল্প চালু রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার দায়িত্বে রয়েছে।

তবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অ্যাডামাস ইন্টেলিজেন্স জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ৩০ হাজার টন চুম্বক আমদানি করে। অ্যাডামাসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী এক দশকে বিশ্বব্যাপী বিরল খনিজ চুম্বকের চাহিদা দ্বিগুণের বেশি বেড়ে ৬ লাখ ৭ হাজার টনে পৌঁছাতে পারে। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক চাহিদা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে; যা দাঁড়াবে প্রতিবছর গড়ে ১৭ শতাংশ।

বিরল খনিজের জন্য বিশ্ব যে চীনের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, তা চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সংকট সৃষ্টির পরপরই প্রকাশ্যে চলে আসে। এখন পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলো তাদের নিজস্ব শিল্প খাতকে প্রতিযোগিতার উপযোগী করতে খুব একটা সফল হতে পারেনি। বিরল খনিজের জন্য নিজেদের কোনো শক্তিশালী মূল্যকাঠামো নির্ধারণ করতে পারেনি।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই হঠাৎ হওয়া মূল্য নির্ধারণ-সংক্রান্ত চুক্তির বৈশ্বিক প্রভাব নিয়েও ভাবতে হবে। কেননা এটি উৎপাদনকারীদের জন্য ইতিবাচক হলেও গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো ভোক্তাদের জন্য খরচ বাড়াতে পারে। অর্থাৎ চুক্তির প্রভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ গ্রাহকদের ওপরও প্রভাব ফেলবে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অ্যাডামাস ইন্টেলিজেন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রায়ান কাস্টিলু বলেন, ‘এই মূল্য চুক্তি এখন শিল্প খাতের জন্য একটি নতুন কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে, যা দাম বাড়ানোর দিকে চাপ সৃষ্টি করবে।’

কেবল করছাড় দিয়েই যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা যাবে না, সেটা ট্রাম্প প্রশাসন বুঝে ফেলেছে বলে মনে করেন যুক্তরাজ্যের সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডমিনিক রাব। বর্তমানে একটি খনিজ খাতে বিনিয়োগকারী প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম অ্যাপিয়ান ক্যাপিটাল অ্যাডভাইজরির বৈশ্বিক কার্যক্রমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রাব। তিনি বলেন, ‘এ নিয়ে আমি বিস্মিত নই; তবে প্রশ্ন হলো, তারা এখন এটা কতটা বড় পরিসরে বাস্তবায়ন করতে পারে?’

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রজেক্ট ব্লুর বিশ্লেষক ডেভিড মেরিম্যান বলেন, বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি দামকে কীভাবে গ্রহণ করবে এবং তারা আদৌ বিরল খনিজে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাবে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়; কারণ, তাদের হাতে তুলনামূলকভাবে বেশি সরবরাহ উৎস রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সরকারি সহায়তাবিহীন বড় বেসরকারি ভোক্তারা এই বিনিয়োগ কাঠামো অনুসরণ করবে এমন হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, তারা কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সরবরাহ পথের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়।

রায়ান কাস্টিলু বলেন, এই নতুন মূল্যব্যবস্থার পরোক্ষ উপকারভোগী হতে পারে বেলজিয়ান কেমিক্যাল কোম্পানি সোলভে। সোলভেসহ অন্যান্য কোম্পানিকে একই ধরনের দামে পণ্য বিক্রির সুযোগ এনে দেবে এই নতুন মূল্যব্যবস্থা। এটা তাদের জন্য একটা ভিত্তি তৈরি করবে।

যুক্তরাষ্ট্রে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে সোলভে কোনো মন্তব্য না করলেও অন্যান্য বিরল খনিজ খননকারী, প্রকল্প উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং তাদের শেয়ারহোল্ডাররা এই খবরকে স্বাগত জানিয়েছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের নির্ধারিত মূল্যসীমা নিয়ে জার্মান গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সওয়াগেনের কাছে জানতে চাইলে তারা দামের বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে সংস্থাটির একজন মুখপাত্র বলেন, ‘সমালোচনামূলক কাঁচামালগুলোর বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও বৈচিত্র্য আনতে যেকোনো প্রচেষ্টাকেই আমরা স্বাগত জানাই।’

চলতি বছরের মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ কমে গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের রপ্তানি খাতে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ স্বল্প-মেয়াদি পতনের ঘটনা।

৪ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশ জানিয়েছে, ভারতের আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ মেটাতে আন্তর্জাতিক সালিসি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বিষয়টি জানিয়েছেন। আদানি পাওয়ারও এক বিবৃতিতে একই ধরনের পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে। খবর বার্তা সংস্থা রয়টার্সের

৯ ঘণ্টা আগে

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগে প্রতিবছর মাছ চাষ খাত হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এবার সেই ক্ষতি ঠেকাতে সরকার নিচ্ছে ৪৩ কোটি টাকার টিকা প্রকল্প। দেশীয় প্রজাতির মাছকে রোগমুক্ত রাখতে প্রথমবারের মতো তৈরি হবে মিঠাপানির মাছের টিকা, যা মৃত্যুহার কমাবে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকল্পের সফল প্রয়োগ হলে

১৭ ঘণ্টা আগে

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুল উৎপাদন কেন্দ্র ঝিনাইদহে শীত মৌসুমের ফুলের বাণিজ্য শুরু হয়েছে। গত শনিবার জেলার সদর উপজেলার গান্না বাজারে সকাল ৬টায় ফুলচাষিরা তাঁদের উৎপাদিত ফুল বাজারে আনেন। সকাল ১০টা পর্যন্ত বিক্রি চলে, এরপর পাইকারেরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা পৌঁছে দেন।

১৭ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কের ধাক্কায় ভারতের রপ্তানি খাতে দীর্ঘস্থায়ী পতন দেখা দিয়েছে। গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের (জিটিআরআই) তথ্যের ভিত্তিতে রোববার (২ নভেম্বর) সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, চলতি বছরের মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ কমে গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের রপ্তানি খাতে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ স্বল্প-মেয়াদি পতনের ঘটনা।

যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য। গত এপ্রিল মাসে প্রথমে ভারতের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এরপর আগস্টের শুরুতে ২৫ শতাংশ এবং ওই মাসের শেষে রাশিয়ার তেল কেনার ‘শাস্তি’সহ শুল্ক বাড়িয়ে মোট ৫০ শতাংশ করে ট্রাম্প প্রশাসন। এর প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিক এবং মারাত্মক। এর প্রভাবে মাত্র পাঁচ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ৮৮০ কোটি ডলার থেকে কমে ৫৫০ কোটি ডলারে নেমে আসে।

এই পতনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে শুল্কমুক্ত পণ্যের ওপর, যা একসময় ভারতীয় পণ্য রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল। শুল্কমুক্ত এসব পণ্যের চালান প্রায় ৪৭ শতাংশ কমেছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের শুল্কমুক্ত রপ্তানি মে মাসের ৩৪০ কোটি ডলার থেকে সেপ্টেম্বরে ১৮০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্মার্টফোন এবং ওষুধ খাত। ভারতের স্মার্টফোন রপ্তানি গত বছরের (২০২৪) এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের তুলনায় ২০২৫ সালের শুরুর দিকে ১৯৭ শতাংশ বেড়েছিল। কিন্তু গত পাঁচ মাসে এটি ৫৮ শতাংশ কমে গেছে। মে মাসে ২২৯ কোটি ডলার থাকলেও সেপ্টেম্বরে তা ৮৮ কোটি ৪৬ লাখ ডলারে নেমে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল রপ্তানি কমেছে ১৫ দশমিক ৭। গত মে মাসে এই খাতে রপ্তানি ছিল ৭৪ কোটি ৫৬ লাখ ডলার। কিন্তু পাঁচ মাসে কমে সেপ্টেম্বর মাসে তা হয়েছে ৬২ কোটি ৮৩ লাখ ডলার।

শ্রম-নির্ভর বস্ত্র, রত্ন ও গয়না, রাসায়নিক, কৃষিজাত খাদ্যপণ্য ও যন্ত্রপাতি—এই খাতগুলো সম্মিলিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ। এখানে ৩৩ শতাংশ সংকোচন দেখা গেছে— গত মে মাসের ৪৮০ কোটি ডলার থেকে সেপ্টেম্বরে ৩২০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে।

রত্ন ও গয়না ভারতের রপ্তানি আয়ের অন্যতম উৎস। যুক্তরাষ্ট্রে এগুলোর রপ্তানি প্রায় ৬০ শতাংশ কমে যাওয়ায় (৫০ কোটি ২ লাখ ডলার থেকে ২০ কোটি ২৮ লাখ ডলারে নেমে এসেছে) সুরাট এবং মুম্বাইয়ের উৎপাদন কেন্দ্রগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের সোলার প্যানেল রপ্তানি কমেছে ৬০ দশমিক ৮ শতাংশ। এই খাতে চীনা পণ্যে ৩০ শতাংশ এবং ভিয়েতনামের পণ্যে ২০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক বহাল থাকার পরও রপ্তানিতে ভারতের অবস্থান অনেক নিচে নেমে গেছে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ধাতু ও যন্ত্রাংশ রপ্তানি কমেছে প্রায় ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ। এর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম রপ্তানি ৩৭ শতাংশ, তামা ২৫ শতাংশ এবং যন্ত্রাংশ রপ্তানি কমেছে ১২ শতাংশ। তবে জিটিআরআই মনে করে, এই পতন মার্কিন শিল্প চাহিদার সামগ্রিক মন্দার ফল।

গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের তথ্যমতে, রপ্তানি হারানো ভারতের এই খাতগুলো এখন থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম দখল করে নিয়েছে।

ভারতের ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিকারকেরা ইতিমধ্যে সরকারকে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া শুরু করেছেন। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে—অর্থায়নের খরচ কমাতে সুদের সমতা বৃদ্ধি, নগদ প্রবাহের চাপ কমাতে শুল্ক প্রত্যর্পণ (শুল্ক-করের অর্থ ফেরত দেওয়া) দ্রুত করা এবং এমএসএমই (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ) রপ্তানিকারকদের জন্য জরুরি ঋণ সুবিধা চালু করা।

জিটিআরআই সতর্ক করে বলেছে, দ্রুত নীতিগত পদক্ষেপ না নিলে, ভারত ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী অবস্থানে থাকা খাতগুলোতেও ভিয়েতনাম, মেক্সিকো এবং চীনের কাছে দীর্ঘমেয়াদি বাজার হারাতে পারে। জিটিআরআইয়ের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, এই শুল্কগুলো কেবল মুনাফার মার্জিনকেই সংকুচিত করেনি, বরং ভারতের রপ্তানি কাঠামোর মধ্যেকার গভীর দুর্বলতাগুলোও উন্মোচিত করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কের ধাক্কায় ভারতের রপ্তানি খাতে দীর্ঘস্থায়ী পতন দেখা দিয়েছে। গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের (জিটিআরআই) তথ্যের ভিত্তিতে রোববার (২ নভেম্বর) সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, চলতি বছরের মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ কমে গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের রপ্তানি খাতে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ স্বল্প-মেয়াদি পতনের ঘটনা।

যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য। গত এপ্রিল মাসে প্রথমে ভারতের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এরপর আগস্টের শুরুতে ২৫ শতাংশ এবং ওই মাসের শেষে রাশিয়ার তেল কেনার ‘শাস্তি’সহ শুল্ক বাড়িয়ে মোট ৫০ শতাংশ করে ট্রাম্প প্রশাসন। এর প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিক এবং মারাত্মক। এর প্রভাবে মাত্র পাঁচ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ৮৮০ কোটি ডলার থেকে কমে ৫৫০ কোটি ডলারে নেমে আসে।

এই পতনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে শুল্কমুক্ত পণ্যের ওপর, যা একসময় ভারতীয় পণ্য রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল। শুল্কমুক্ত এসব পণ্যের চালান প্রায় ৪৭ শতাংশ কমেছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের শুল্কমুক্ত রপ্তানি মে মাসের ৩৪০ কোটি ডলার থেকে সেপ্টেম্বরে ১৮০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্মার্টফোন এবং ওষুধ খাত। ভারতের স্মার্টফোন রপ্তানি গত বছরের (২০২৪) এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের তুলনায় ২০২৫ সালের শুরুর দিকে ১৯৭ শতাংশ বেড়েছিল। কিন্তু গত পাঁচ মাসে এটি ৫৮ শতাংশ কমে গেছে। মে মাসে ২২৯ কোটি ডলার থাকলেও সেপ্টেম্বরে তা ৮৮ কোটি ৪৬ লাখ ডলারে নেমে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল রপ্তানি কমেছে ১৫ দশমিক ৭। গত মে মাসে এই খাতে রপ্তানি ছিল ৭৪ কোটি ৫৬ লাখ ডলার। কিন্তু পাঁচ মাসে কমে সেপ্টেম্বর মাসে তা হয়েছে ৬২ কোটি ৮৩ লাখ ডলার।

শ্রম-নির্ভর বস্ত্র, রত্ন ও গয়না, রাসায়নিক, কৃষিজাত খাদ্যপণ্য ও যন্ত্রপাতি—এই খাতগুলো সম্মিলিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ। এখানে ৩৩ শতাংশ সংকোচন দেখা গেছে— গত মে মাসের ৪৮০ কোটি ডলার থেকে সেপ্টেম্বরে ৩২০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে।

রত্ন ও গয়না ভারতের রপ্তানি আয়ের অন্যতম উৎস। যুক্তরাষ্ট্রে এগুলোর রপ্তানি প্রায় ৬০ শতাংশ কমে যাওয়ায় (৫০ কোটি ২ লাখ ডলার থেকে ২০ কোটি ২৮ লাখ ডলারে নেমে এসেছে) সুরাট এবং মুম্বাইয়ের উৎপাদন কেন্দ্রগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের সোলার প্যানেল রপ্তানি কমেছে ৬০ দশমিক ৮ শতাংশ। এই খাতে চীনা পণ্যে ৩০ শতাংশ এবং ভিয়েতনামের পণ্যে ২০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক বহাল থাকার পরও রপ্তানিতে ভারতের অবস্থান অনেক নিচে নেমে গেছে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ধাতু ও যন্ত্রাংশ রপ্তানি কমেছে প্রায় ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ। এর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম রপ্তানি ৩৭ শতাংশ, তামা ২৫ শতাংশ এবং যন্ত্রাংশ রপ্তানি কমেছে ১২ শতাংশ। তবে জিটিআরআই মনে করে, এই পতন মার্কিন শিল্প চাহিদার সামগ্রিক মন্দার ফল।

গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের তথ্যমতে, রপ্তানি হারানো ভারতের এই খাতগুলো এখন থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম দখল করে নিয়েছে।

ভারতের ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিকারকেরা ইতিমধ্যে সরকারকে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া শুরু করেছেন। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে—অর্থায়নের খরচ কমাতে সুদের সমতা বৃদ্ধি, নগদ প্রবাহের চাপ কমাতে শুল্ক প্রত্যর্পণ (শুল্ক-করের অর্থ ফেরত দেওয়া) দ্রুত করা এবং এমএসএমই (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ) রপ্তানিকারকদের জন্য জরুরি ঋণ সুবিধা চালু করা।

জিটিআরআই সতর্ক করে বলেছে, দ্রুত নীতিগত পদক্ষেপ না নিলে, ভারত ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী অবস্থানে থাকা খাতগুলোতেও ভিয়েতনাম, মেক্সিকো এবং চীনের কাছে দীর্ঘমেয়াদি বাজার হারাতে পারে। জিটিআরআইয়ের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, এই শুল্কগুলো কেবল মুনাফার মার্জিনকেই সংকুচিত করেনি, বরং ভারতের রপ্তানি কাঠামোর মধ্যেকার গভীর দুর্বলতাগুলোও উন্মোচিত করেছে।

১৭টি বিরল খনিজের বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পশ্চিমা বিশ্বের খনিজ খননকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে একটি আলাদা মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। এই ১৭ বিরল খনিজ ড্রোন, যুদ্ধবিমান, বৈদ্যুতিক যানবাহনের মোটর ও উইন্ড টারবাইনে ব্যবহৃত হয়।

১৫ জুলাই ২০২৫

বাংলাদেশ জানিয়েছে, ভারতের আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ মেটাতে আন্তর্জাতিক সালিসি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বিষয়টি জানিয়েছেন। আদানি পাওয়ারও এক বিবৃতিতে একই ধরনের পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে। খবর বার্তা সংস্থা রয়টার্সের

৯ ঘণ্টা আগে

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগে প্রতিবছর মাছ চাষ খাত হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এবার সেই ক্ষতি ঠেকাতে সরকার নিচ্ছে ৪৩ কোটি টাকার টিকা প্রকল্প। দেশীয় প্রজাতির মাছকে রোগমুক্ত রাখতে প্রথমবারের মতো তৈরি হবে মিঠাপানির মাছের টিকা, যা মৃত্যুহার কমাবে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকল্পের সফল প্রয়োগ হলে

১৭ ঘণ্টা আগে

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুল উৎপাদন কেন্দ্র ঝিনাইদহে শীত মৌসুমের ফুলের বাণিজ্য শুরু হয়েছে। গত শনিবার জেলার সদর উপজেলার গান্না বাজারে সকাল ৬টায় ফুলচাষিরা তাঁদের উৎপাদিত ফুল বাজারে আনেন। সকাল ১০টা পর্যন্ত বিক্রি চলে, এরপর পাইকারেরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা পৌঁছে দেন।

১৭ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ জানিয়েছে, ভারতের আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ মেটাতে আন্তর্জাতিক সালিসি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বিষয়টি জানিয়েছেন। আদানি পাওয়ারও এক বিবৃতিতে একই ধরনের পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে। খবর বার্তা সংস্থা রয়টার্সের।

ভারতের শিল্পপতি গৌতম আদানির নেতৃত্বাধীন আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) বেশ কিছুদিন ধরে বকেয়া বিল নিয়ে মতবিরোধ চলছে। ২০১৭ সালে দুই পক্ষের মধ্যে যে বিদ্যুৎ-সরবরাহ চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তির শর্ত নিয়েই এই বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

আদানির এক মুখপাত্র বিবৃতিতে বলেছেন, ‘কিছু ব্যয়ের হিসাব ও বিল তৈরির পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই দুই পক্ষই বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চালু করতে রাজি হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রক্রিয়া দ্রুত, মসৃণ ও উভয়ের জন্য লাভজনক সমাধান এনে দেবে।’

তবে বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাওজুল কবির খান রয়টার্সকে বলেছেন, আলোচনা এখনো চলছে। তিনি বলেন, ‘আলোচনা শেষ হলে প্রয়োজনে আমরা আন্তর্জাতিক সালিসি প্রক্রিয়ায় যাব।’

আদানি পাওয়ার ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ঝাড়খন্ডের গোড্ডায় ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এই কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় এক–দশমাংশ পূরণ হয়।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গত ডিসেম্বরে অভিযোগ করেছিল, আদানি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছে। কারণ, গড্ডা কেন্দ্র ভারতের কাছ থেকে যে কর-ছাড় সুবিধা পেয়েছিল, তা বাংলাদেশকে দেওয়া হয়নি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ আদানিকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য ১৪.৮৭ টাকা (০.১২২০ ডলার) হারে মূল্য দিয়েছে। অন্য ভারতীয় কোম্পানির কাছ থেকে যে বিদ্যুৎ আসে, তার গড় মূল্য ইউনিটপ্রতি ছিল ৯.৫৭ টাকা।

গত সপ্তাহে আদানি পাওয়ার জানায়, বাংলাদেশের কাছ থেকে তাদের পাওনা এখন অনেক কমে এসেছে। মে মাসে যেখানে বকেয়া ছিল প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার এবং বছরের শুরুর দিকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছেছিল, এখন তা কমে ১৫ দিনের ট্যারিফ সমপরিমাণে নেমে এসেছে।

সংস্থাটি সোমবার আরও জানায়, ‘আদানি পাওয়ার বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি অটুট রাখবে এবং নির্ভরযোগ্য, প্রতিযোগিতামূলক ও উচ্চমানের বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে থাকবে।’

আরও খবর পড়ুন:

বাংলাদেশ জানিয়েছে, ভারতের আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ মেটাতে আন্তর্জাতিক সালিসি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বিষয়টি জানিয়েছেন। আদানি পাওয়ারও এক বিবৃতিতে একই ধরনের পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে। খবর বার্তা সংস্থা রয়টার্সের।

ভারতের শিল্পপতি গৌতম আদানির নেতৃত্বাধীন আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) বেশ কিছুদিন ধরে বকেয়া বিল নিয়ে মতবিরোধ চলছে। ২০১৭ সালে দুই পক্ষের মধ্যে যে বিদ্যুৎ-সরবরাহ চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তির শর্ত নিয়েই এই বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

আদানির এক মুখপাত্র বিবৃতিতে বলেছেন, ‘কিছু ব্যয়ের হিসাব ও বিল তৈরির পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই দুই পক্ষই বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চালু করতে রাজি হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রক্রিয়া দ্রুত, মসৃণ ও উভয়ের জন্য লাভজনক সমাধান এনে দেবে।’

তবে বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাওজুল কবির খান রয়টার্সকে বলেছেন, আলোচনা এখনো চলছে। তিনি বলেন, ‘আলোচনা শেষ হলে প্রয়োজনে আমরা আন্তর্জাতিক সালিসি প্রক্রিয়ায় যাব।’

আদানি পাওয়ার ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ঝাড়খন্ডের গোড্ডায় ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এই কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় এক–দশমাংশ পূরণ হয়।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গত ডিসেম্বরে অভিযোগ করেছিল, আদানি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছে। কারণ, গড্ডা কেন্দ্র ভারতের কাছ থেকে যে কর-ছাড় সুবিধা পেয়েছিল, তা বাংলাদেশকে দেওয়া হয়নি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ আদানিকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য ১৪.৮৭ টাকা (০.১২২০ ডলার) হারে মূল্য দিয়েছে। অন্য ভারতীয় কোম্পানির কাছ থেকে যে বিদ্যুৎ আসে, তার গড় মূল্য ইউনিটপ্রতি ছিল ৯.৫৭ টাকা।

গত সপ্তাহে আদানি পাওয়ার জানায়, বাংলাদেশের কাছ থেকে তাদের পাওনা এখন অনেক কমে এসেছে। মে মাসে যেখানে বকেয়া ছিল প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার এবং বছরের শুরুর দিকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছেছিল, এখন তা কমে ১৫ দিনের ট্যারিফ সমপরিমাণে নেমে এসেছে।

সংস্থাটি সোমবার আরও জানায়, ‘আদানি পাওয়ার বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি অটুট রাখবে এবং নির্ভরযোগ্য, প্রতিযোগিতামূলক ও উচ্চমানের বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে থাকবে।’

আরও খবর পড়ুন:

১৭টি বিরল খনিজের বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পশ্চিমা বিশ্বের খনিজ খননকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে একটি আলাদা মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। এই ১৭ বিরল খনিজ ড্রোন, যুদ্ধবিমান, বৈদ্যুতিক যানবাহনের মোটর ও উইন্ড টারবাইনে ব্যবহৃত হয়।

১৫ জুলাই ২০২৫

চলতি বছরের মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ কমে গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের রপ্তানি খাতে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ স্বল্প-মেয়াদি পতনের ঘটনা।

৪ ঘণ্টা আগে

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগে প্রতিবছর মাছ চাষ খাত হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এবার সেই ক্ষতি ঠেকাতে সরকার নিচ্ছে ৪৩ কোটি টাকার টিকা প্রকল্প। দেশীয় প্রজাতির মাছকে রোগমুক্ত রাখতে প্রথমবারের মতো তৈরি হবে মিঠাপানির মাছের টিকা, যা মৃত্যুহার কমাবে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকল্পের সফল প্রয়োগ হলে

১৭ ঘণ্টা আগে

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুল উৎপাদন কেন্দ্র ঝিনাইদহে শীত মৌসুমের ফুলের বাণিজ্য শুরু হয়েছে। গত শনিবার জেলার সদর উপজেলার গান্না বাজারে সকাল ৬টায় ফুলচাষিরা তাঁদের উৎপাদিত ফুল বাজারে আনেন। সকাল ১০টা পর্যন্ত বিক্রি চলে, এরপর পাইকারেরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা পৌঁছে দেন।

১৭ ঘণ্টা আগেমাহফুজুল ইসলাম, ঢাকা

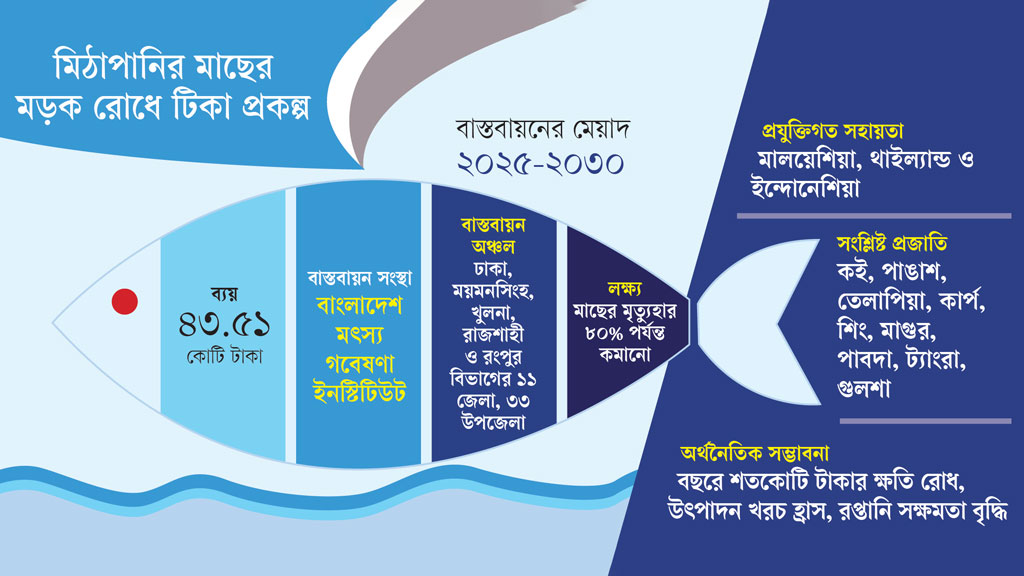

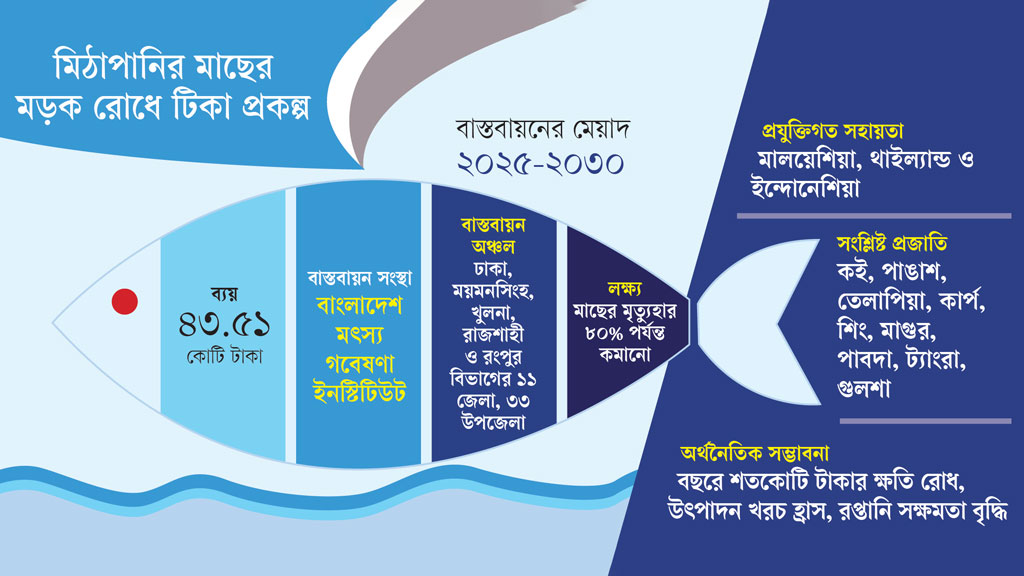

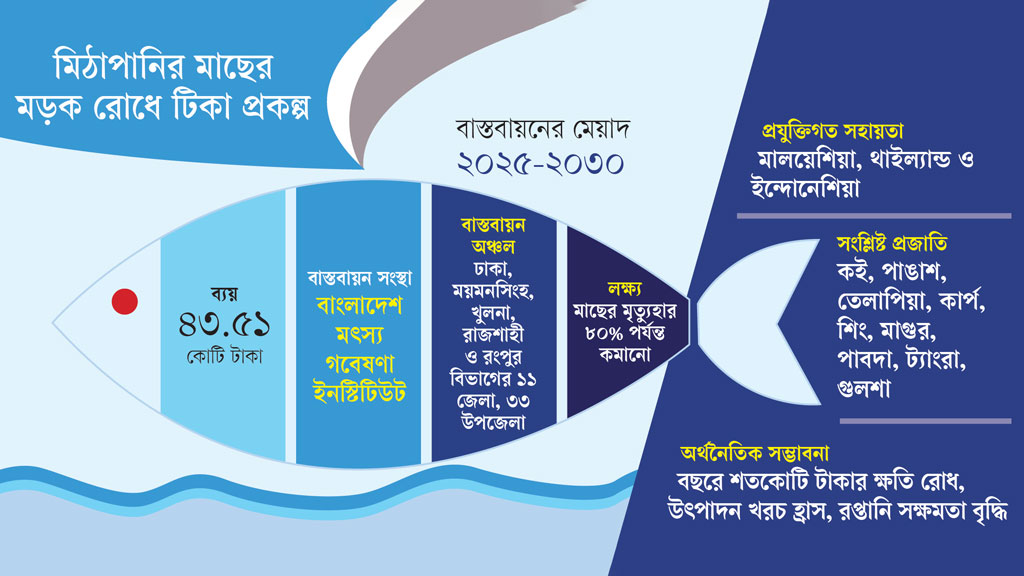

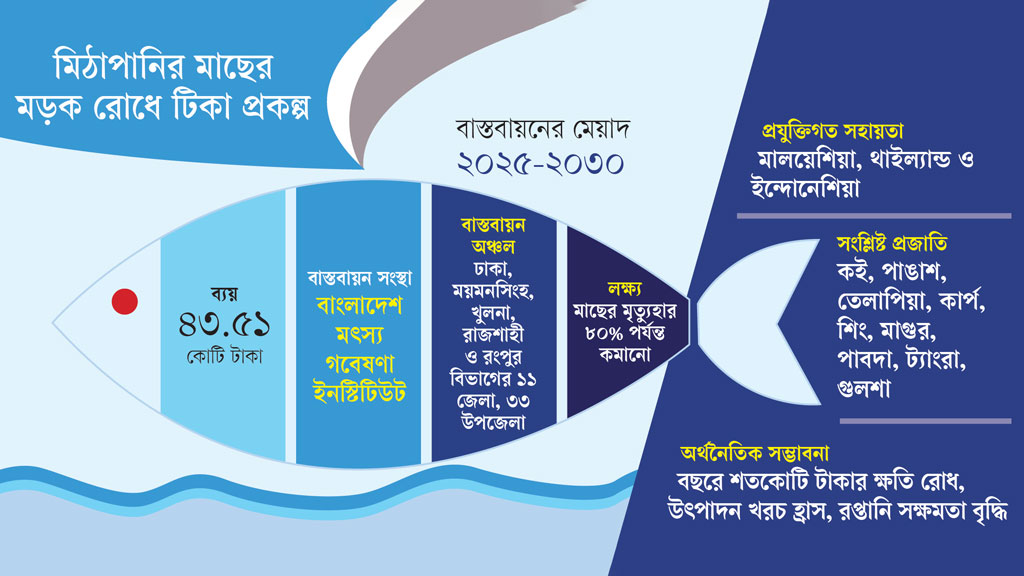

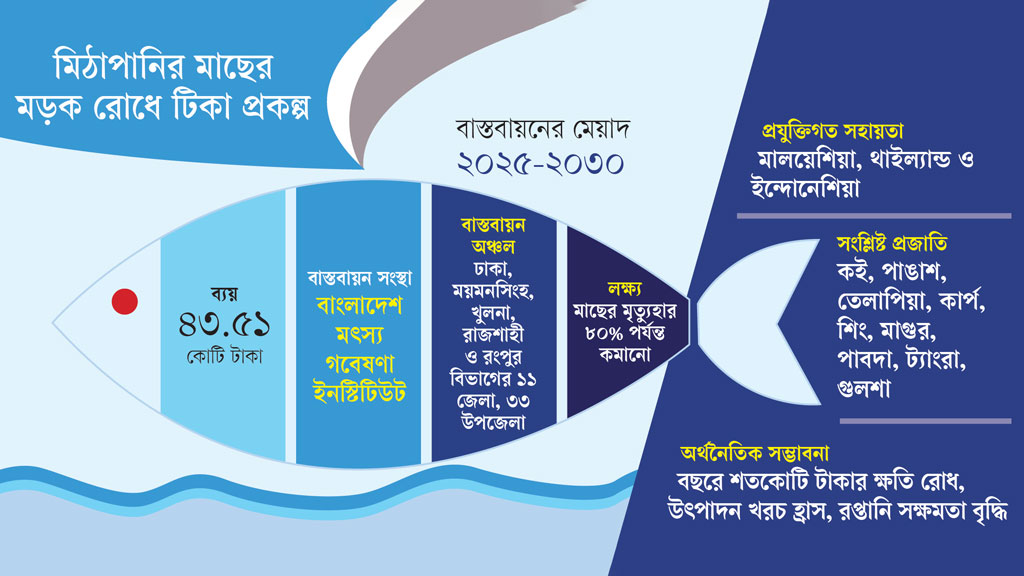

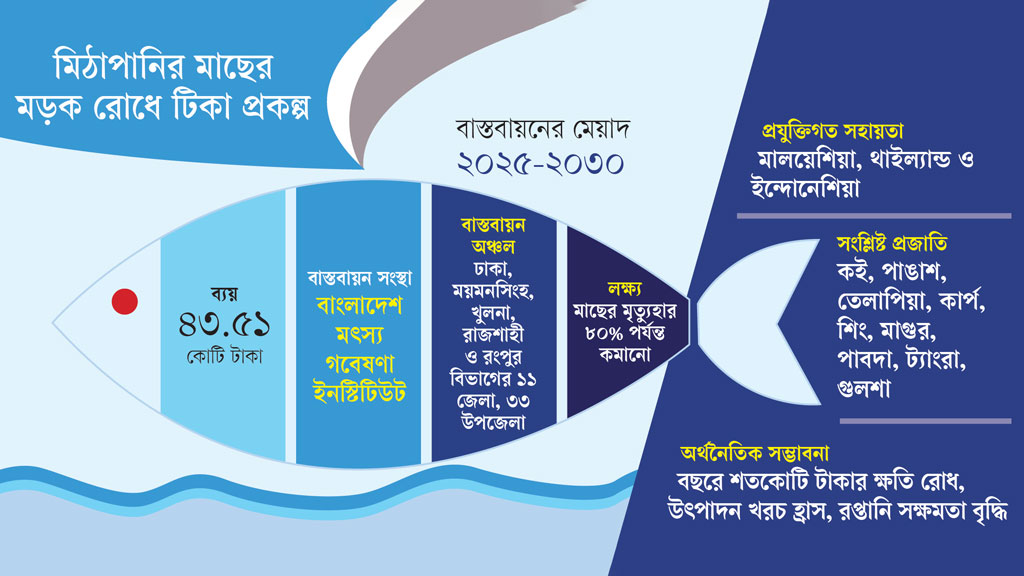

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগে প্রতিবছর মাছ চাষ খাত হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এবার সেই ক্ষতি ঠেকাতে সরকার নিচ্ছে ৪৩ কোটি টাকার টিকা প্রকল্প। দেশীয় প্রজাতির মাছকে রোগমুক্ত রাখতে প্রথমবারের মতো তৈরি হবে মিঠাপানির মাছের টিকা, যা মৃত্যুহার কমাবে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকল্পের সফল প্রয়োগ হলে মাছ চাষ খাত নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াবে, বাড়বে উৎপাদন, বিনিয়োগ আর রপ্তানির সুযোগ।

দেশের মিঠাপানির খামারগুলোয় প্রতিবছর অজানা ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে বিপুল পরিমাণ মাছ মারা যায়। এই ক্ষতি থেকে চাষিদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় শতকোটি টাকায়। এতে অনেক উদ্যোক্তা বাধ্য হয়ে খামার বন্ধ করে দিচ্ছেন। সেই হতাশার পরিপ্রেক্ষিতেই শুরু হচ্ছে ‘মিঠাপানির মাছের মড়ক প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন’ প্রকল্প; যা দেশের মাছ চাষে এক নতুন যুগের সূচনা করতে পারে।

সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে। পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১১ জেলার ৩৩ উপজেলায়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের আজকের পত্রিকাকে বলেন, দেশীয় প্রজাতির টেকসই উৎপাদন ধরে রাখতে এই প্রকল্প অপরিহার্য। এটি সফল হলে শুধু উৎপাদন বাড়বে না, বরং মাছ চাষে আত্মনির্ভরতা আরও সুদৃঢ় হবে।

সরকারি তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের মোট মাছ উৎপাদনের ৫৭ শতাংশ আসে মিঠাপানির খামার থেকে। চার লাখ হেক্টরের বেশি পুকুরে এই চাষ পরিচালিত হলেও সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা ও রোগনিয়ন্ত্রণের ঘাটতিতে খামারগুলো ক্রমেই ঝুঁকিতে পড়ছে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর ও রাজশাহীর মতো মাছ চাষের প্রধান এলাকাগুলোয় ভাইরাস সংক্রমণে কয়েক দিনের মধ্যেই ৮০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত মাছ মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটছে নিয়মিতভাবেই।

এই বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যেই সরকারের এই টিকা উদ্ভাবনের উদ্যোগ। প্রথম ধাপে ৯টি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি—কই, পাঙাশ, তেলাপিয়া, কার্প, শিং, মাগুর, পাবদা, ট্যাংরা ও গুলশায় এই টিকা প্রয়োগ করা হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ প্রকল্পে সহযোগিতা দেবে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মুখে খাওয়ার এই টিকা সফলভাবে প্রয়োগ করা গেলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় টেকসই মাছ চাষে নেতৃত্ব নিতে পারে। এতে একদিকে খামারিদের আর্থিক ঝুঁকি কমবে, অন্যদিকে মাছ চাষ খাত পাবে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতি ও বিনিয়োগের নতুন গতি। মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সিরাজুম মুনির বলেন, চাষিরা বিক্রির ঠিক আগমুহূর্তে অনেক সময় ৭০-৮০ শতাংশ মাছ হারান। কার্যকর টিকা প্রয়োগ করা গেলে এই মৃত্যুহার নাটকীয়ভাবে কমবে।

প্রকল্পের আওতায় আধুনিক বায়োমলিকুলার প্রযুক্তিতে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস শনাক্ত করা, জীবাণুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং তাদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভিত্তিক টিকা তৈরি করা হবে। মুখে খাওয়ার টিকা উদ্ভাবনকে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার; কারণ, এটি প্রয়োগে সহজ, খরচে সাশ্রয়ী এবং মাছের ওপর কোনো শারীরিক চাপ ফেলে না।

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও একাডেমিক খাতেও চলছে গবেষণা। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ ইতিমধ্যে উদ্ভাবন করেছে ‘বায়োফ্লিম’ নামে একটি টিকা, যা এরোমোনাস হাইড্রোফিলা ব্যাকটেরিয়াজনিত ক্ষত, আলসার ও পাখনা পচা রোগ প্রতিরোধে ৮৪ শতাংশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। ওই গবেষণার নেতৃত্বে থাকা সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, বায়োফ্লিম শুধু পাঙাশ নয়; রুই, কাতলা, কই, শিংসহ অন্যান্য প্রজাতিতেও কার্যকর। এটি বাণিজ্যিক পর্যায়ে গেলে দেশীয় ফিশ হেলথ ইন্ডাস্ট্রির নতুন বাজার তৈরি হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি ও পানিসম্পদ বিভাগের সচিব ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, টিকা উদ্ভাবন সফল হলে এই খাত বিদেশি বিনিয়োগের নতুন দ্বার খুলে দেবে।

২০২৫ সালের জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২০৩০ সালের জুন পর্যন্ত এই প্রকল্প ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে। বাজেট কাঠামো অনুসারে প্রতি অর্থবছরে ৭ থেকে ১৬ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। সরকারের প্রত্যাশা, এই প্রকল্প শুধু রোগ প্রতিরোধে নয়, বরং উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগে প্রতিবছর মাছ চাষ খাত হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এবার সেই ক্ষতি ঠেকাতে সরকার নিচ্ছে ৪৩ কোটি টাকার টিকা প্রকল্প। দেশীয় প্রজাতির মাছকে রোগমুক্ত রাখতে প্রথমবারের মতো তৈরি হবে মিঠাপানির মাছের টিকা, যা মৃত্যুহার কমাবে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকল্পের সফল প্রয়োগ হলে মাছ চাষ খাত নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াবে, বাড়বে উৎপাদন, বিনিয়োগ আর রপ্তানির সুযোগ।

দেশের মিঠাপানির খামারগুলোয় প্রতিবছর অজানা ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে বিপুল পরিমাণ মাছ মারা যায়। এই ক্ষতি থেকে চাষিদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় শতকোটি টাকায়। এতে অনেক উদ্যোক্তা বাধ্য হয়ে খামার বন্ধ করে দিচ্ছেন। সেই হতাশার পরিপ্রেক্ষিতেই শুরু হচ্ছে ‘মিঠাপানির মাছের মড়ক প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন’ প্রকল্প; যা দেশের মাছ চাষে এক নতুন যুগের সূচনা করতে পারে।

সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে। পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১১ জেলার ৩৩ উপজেলায়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের আজকের পত্রিকাকে বলেন, দেশীয় প্রজাতির টেকসই উৎপাদন ধরে রাখতে এই প্রকল্প অপরিহার্য। এটি সফল হলে শুধু উৎপাদন বাড়বে না, বরং মাছ চাষে আত্মনির্ভরতা আরও সুদৃঢ় হবে।

সরকারি তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের মোট মাছ উৎপাদনের ৫৭ শতাংশ আসে মিঠাপানির খামার থেকে। চার লাখ হেক্টরের বেশি পুকুরে এই চাষ পরিচালিত হলেও সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা ও রোগনিয়ন্ত্রণের ঘাটতিতে খামারগুলো ক্রমেই ঝুঁকিতে পড়ছে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর ও রাজশাহীর মতো মাছ চাষের প্রধান এলাকাগুলোয় ভাইরাস সংক্রমণে কয়েক দিনের মধ্যেই ৮০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত মাছ মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটছে নিয়মিতভাবেই।

এই বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যেই সরকারের এই টিকা উদ্ভাবনের উদ্যোগ। প্রথম ধাপে ৯টি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি—কই, পাঙাশ, তেলাপিয়া, কার্প, শিং, মাগুর, পাবদা, ট্যাংরা ও গুলশায় এই টিকা প্রয়োগ করা হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ প্রকল্পে সহযোগিতা দেবে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মুখে খাওয়ার এই টিকা সফলভাবে প্রয়োগ করা গেলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় টেকসই মাছ চাষে নেতৃত্ব নিতে পারে। এতে একদিকে খামারিদের আর্থিক ঝুঁকি কমবে, অন্যদিকে মাছ চাষ খাত পাবে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতি ও বিনিয়োগের নতুন গতি। মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সিরাজুম মুনির বলেন, চাষিরা বিক্রির ঠিক আগমুহূর্তে অনেক সময় ৭০-৮০ শতাংশ মাছ হারান। কার্যকর টিকা প্রয়োগ করা গেলে এই মৃত্যুহার নাটকীয়ভাবে কমবে।

প্রকল্পের আওতায় আধুনিক বায়োমলিকুলার প্রযুক্তিতে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস শনাক্ত করা, জীবাণুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং তাদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভিত্তিক টিকা তৈরি করা হবে। মুখে খাওয়ার টিকা উদ্ভাবনকে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার; কারণ, এটি প্রয়োগে সহজ, খরচে সাশ্রয়ী এবং মাছের ওপর কোনো শারীরিক চাপ ফেলে না।

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও একাডেমিক খাতেও চলছে গবেষণা। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ ইতিমধ্যে উদ্ভাবন করেছে ‘বায়োফ্লিম’ নামে একটি টিকা, যা এরোমোনাস হাইড্রোফিলা ব্যাকটেরিয়াজনিত ক্ষত, আলসার ও পাখনা পচা রোগ প্রতিরোধে ৮৪ শতাংশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। ওই গবেষণার নেতৃত্বে থাকা সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, বায়োফ্লিম শুধু পাঙাশ নয়; রুই, কাতলা, কই, শিংসহ অন্যান্য প্রজাতিতেও কার্যকর। এটি বাণিজ্যিক পর্যায়ে গেলে দেশীয় ফিশ হেলথ ইন্ডাস্ট্রির নতুন বাজার তৈরি হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি ও পানিসম্পদ বিভাগের সচিব ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, টিকা উদ্ভাবন সফল হলে এই খাত বিদেশি বিনিয়োগের নতুন দ্বার খুলে দেবে।

২০২৫ সালের জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২০৩০ সালের জুন পর্যন্ত এই প্রকল্প ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে। বাজেট কাঠামো অনুসারে প্রতি অর্থবছরে ৭ থেকে ১৬ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। সরকারের প্রত্যাশা, এই প্রকল্প শুধু রোগ প্রতিরোধে নয়, বরং উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১৭টি বিরল খনিজের বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পশ্চিমা বিশ্বের খনিজ খননকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে একটি আলাদা মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। এই ১৭ বিরল খনিজ ড্রোন, যুদ্ধবিমান, বৈদ্যুতিক যানবাহনের মোটর ও উইন্ড টারবাইনে ব্যবহৃত হয়।

১৫ জুলাই ২০২৫

চলতি বছরের মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ কমে গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের রপ্তানি খাতে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ স্বল্প-মেয়াদি পতনের ঘটনা।

৪ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশ জানিয়েছে, ভারতের আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ মেটাতে আন্তর্জাতিক সালিসি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বিষয়টি জানিয়েছেন। আদানি পাওয়ারও এক বিবৃতিতে একই ধরনের পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে। খবর বার্তা সংস্থা রয়টার্সের

৯ ঘণ্টা আগে

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুল উৎপাদন কেন্দ্র ঝিনাইদহে শীত মৌসুমের ফুলের বাণিজ্য শুরু হয়েছে। গত শনিবার জেলার সদর উপজেলার গান্না বাজারে সকাল ৬টায় ফুলচাষিরা তাঁদের উৎপাদিত ফুল বাজারে আনেন। সকাল ১০টা পর্যন্ত বিক্রি চলে, এরপর পাইকারেরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা পৌঁছে দেন।

১৭ ঘণ্টা আগেআব্দুল্লাহ আল মাসুদ, ঝিনাইদহ

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুল উৎপাদন কেন্দ্র ঝিনাইদহে শীত মৌসুমের ফুলের বাণিজ্য শুরু হয়েছে। গত শনিবার জেলার সদর উপজেলার গান্না বাজারে সকাল ৬টায় ফুলচাষিরা তাঁদের উৎপাদিত ফুল বাজারে আনেন। সকাল ১০টা পর্যন্ত বিক্রি চলে, এরপর পাইকারেরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা পৌঁছে দেন।

বাজার সূত্রে জানা গেছে, শীতকালে ফুলের চাহিদা বেশি থাকায় দাম তুলনামূলক ভালো থাকে। বাজারের প্রথম দুই দিনে ৯ লাখ টাকার বেশি ফুল বিক্রি হয়েছে। ফুলচাষিরা আশা করছেন, ভরা মৌসুমে দিনে এই বিক্রি কোটি টাকায় পৌঁছাবে।

দেশের মোট ফুলের বড় একটি অংশ ঝিনাইদহের ফুলচাষিরা জোগান দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন দিবস ও বিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষে অতিরিক্ত চাহিদার কারণে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে ঝিনাইদহের এ বড় পাইকারি ফুল বাজারে। এ ছাড়া খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বেশি গাঁদা ফুল উৎপাদিত হয় এ জেলাতেই। এখানকার হলুদ ও কমলা রঙের গাঁদা ফুলের মান, আকার ও রং উন্নত হওয়ায় দেশের বড় বড় পাইকারদের নজর এ জেলার ফুলের দিকে। জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, চলতি বছরে জেলায় ২৯৪ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের ফুলের আবাদ হয়েছে।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, হলুদ ও কমলা রঙের গাঁদা ফুলে বাজার ছেয়ে গেছে। চলছে ব্যবসায়ী ও ফুলচাষিদের দর-কষাকষি। ভ্যান, সাইকেল এমনকি মোটরসাইকেলে করে ফুল নিয়ে আসছেন কৃষকেরা। বাজারের প্রথম দিনে রকমভেদে একগুচ্ছ গাঁদা ফুল ৮০ থেকে ১২০ টাকা বিক্রি হলেও দ্বিতীয় দিন রোববারে বাজারে কমেছে ফুলের দাম। বিক্রি হয়েছে ৫০ থেকে ৮০ টাকা করে। এ ছাড়া খেতে রয়েছে গ্লাডিওলাস, জারবেরা, চায়না গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকাসহ নানা রঙের ফুল। এসব ফুলের চাহিদা রয়েছে দেশজুড়ে।

গান্না ফুল বাজারের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, সারা বছরই কমবেশি ফুল বিক্রি হয়ে থাকে এ বাজারে। তবে শীত মৌসুমে ফুলের চাহিদা বেশি। প্রথম দিনে একগুচ্ছ গাঁদা ফুলের ৮০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হলেও দ্বিতীয় দিনে দাম কমে ৫০ থেকে ৮০ টাকায় নেমেছে। চন্দ্রমল্লিকা বিক্রি হচ্ছে ১ টাকা ৫০ পয়সা, জারবেরা ৬-৮ টাকা, গোলাপ ৩-৫ টাকা করে।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. কামরুজ্জামান বলেন, কৃষি বিভাগ ফুল চাষে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। তবে কোল্ডস্টোরেজের অভাবে কৃষক ফুল সংরক্ষণ করতে পারছেন না, যা মূল্য নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারত।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুল উৎপাদন কেন্দ্র ঝিনাইদহে শীত মৌসুমের ফুলের বাণিজ্য শুরু হয়েছে। গত শনিবার জেলার সদর উপজেলার গান্না বাজারে সকাল ৬টায় ফুলচাষিরা তাঁদের উৎপাদিত ফুল বাজারে আনেন। সকাল ১০টা পর্যন্ত বিক্রি চলে, এরপর পাইকারেরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা পৌঁছে দেন।

বাজার সূত্রে জানা গেছে, শীতকালে ফুলের চাহিদা বেশি থাকায় দাম তুলনামূলক ভালো থাকে। বাজারের প্রথম দুই দিনে ৯ লাখ টাকার বেশি ফুল বিক্রি হয়েছে। ফুলচাষিরা আশা করছেন, ভরা মৌসুমে দিনে এই বিক্রি কোটি টাকায় পৌঁছাবে।

দেশের মোট ফুলের বড় একটি অংশ ঝিনাইদহের ফুলচাষিরা জোগান দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন দিবস ও বিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষে অতিরিক্ত চাহিদার কারণে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে ঝিনাইদহের এ বড় পাইকারি ফুল বাজারে। এ ছাড়া খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বেশি গাঁদা ফুল উৎপাদিত হয় এ জেলাতেই। এখানকার হলুদ ও কমলা রঙের গাঁদা ফুলের মান, আকার ও রং উন্নত হওয়ায় দেশের বড় বড় পাইকারদের নজর এ জেলার ফুলের দিকে। জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, চলতি বছরে জেলায় ২৯৪ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের ফুলের আবাদ হয়েছে।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, হলুদ ও কমলা রঙের গাঁদা ফুলে বাজার ছেয়ে গেছে। চলছে ব্যবসায়ী ও ফুলচাষিদের দর-কষাকষি। ভ্যান, সাইকেল এমনকি মোটরসাইকেলে করে ফুল নিয়ে আসছেন কৃষকেরা। বাজারের প্রথম দিনে রকমভেদে একগুচ্ছ গাঁদা ফুল ৮০ থেকে ১২০ টাকা বিক্রি হলেও দ্বিতীয় দিন রোববারে বাজারে কমেছে ফুলের দাম। বিক্রি হয়েছে ৫০ থেকে ৮০ টাকা করে। এ ছাড়া খেতে রয়েছে গ্লাডিওলাস, জারবেরা, চায়না গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকাসহ নানা রঙের ফুল। এসব ফুলের চাহিদা রয়েছে দেশজুড়ে।

গান্না ফুল বাজারের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, সারা বছরই কমবেশি ফুল বিক্রি হয়ে থাকে এ বাজারে। তবে শীত মৌসুমে ফুলের চাহিদা বেশি। প্রথম দিনে একগুচ্ছ গাঁদা ফুলের ৮০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হলেও দ্বিতীয় দিনে দাম কমে ৫০ থেকে ৮০ টাকায় নেমেছে। চন্দ্রমল্লিকা বিক্রি হচ্ছে ১ টাকা ৫০ পয়সা, জারবেরা ৬-৮ টাকা, গোলাপ ৩-৫ টাকা করে।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. কামরুজ্জামান বলেন, কৃষি বিভাগ ফুল চাষে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। তবে কোল্ডস্টোরেজের অভাবে কৃষক ফুল সংরক্ষণ করতে পারছেন না, যা মূল্য নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারত।

১৭টি বিরল খনিজের বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পশ্চিমা বিশ্বের খনিজ খননকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে একটি আলাদা মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। এই ১৭ বিরল খনিজ ড্রোন, যুদ্ধবিমান, বৈদ্যুতিক যানবাহনের মোটর ও উইন্ড টারবাইনে ব্যবহৃত হয়।

১৫ জুলাই ২০২৫

চলতি বছরের মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ কমে গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের রপ্তানি খাতে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ স্বল্প-মেয়াদি পতনের ঘটনা।

৪ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশ জানিয়েছে, ভারতের আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ মেটাতে আন্তর্জাতিক সালিসি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বিষয়টি জানিয়েছেন। আদানি পাওয়ারও এক বিবৃতিতে একই ধরনের পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে। খবর বার্তা সংস্থা রয়টার্সের

৯ ঘণ্টা আগে

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগে প্রতিবছর মাছ চাষ খাত হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এবার সেই ক্ষতি ঠেকাতে সরকার নিচ্ছে ৪৩ কোটি টাকার টিকা প্রকল্প। দেশীয় প্রজাতির মাছকে রোগমুক্ত রাখতে প্রথমবারের মতো তৈরি হবে মিঠাপানির মাছের টিকা, যা মৃত্যুহার কমাবে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকল্পের সফল প্রয়োগ হলে

১৭ ঘণ্টা আগে