ব্রিকস! বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির পাঁচটি দেশ—ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার জোট। ২২ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে শুরু হতে যাচ্ছে জোটের ১৫তম শীর্ষ সম্মেলন। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়া জোটের ধারাবাহিক শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে কখনোই সদস্য কোনো দেশের নেতা অনুপস্থিত থাকেননি। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এর বাইরেও জোটের সম্প্রসারণ প্রশ্নে মতানৈক্য রয়েছে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে। এই অবস্থায় অনেকেই প্রশ্ন করছেন, এই জোটের ভবিষ্যৎ কী?

আয়োজক দেশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার দায়িত্ব ছিল পুতিনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রোম চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে পুতিনের বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকায় রামাফোসা অনেকটা বাধ্য হয়েই পুতিনকে সম্মেলনে আসার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। পুতিন নিজেই সম্মেলনে সশরীরে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকছেন।

পুতিনকে জোটের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারা এবং পশ্চিমা বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বাধ্যবাধকতা পূরণ করার যে দোটানা রয়েছে, রামাফোসার তা মূলত জোটের টানাপোড়েনের একটি অংশ মাত্র। সব মিলিয়ে জোটকে পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কার্যকর করে তোলা, ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং সামগ্রিকভাবে কার্যকর করে তোলার কৌশল নির্ধারণেও টানাপোড়েন রয়েছে।

সাধারণত একটি জোট গঠিত হয় সদস্য দেশগুলোর এক বা একাধিক সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে। কিন্তু ব্রিকসের বেলায় সেটি হয়নি। বরং মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাস ২০০১ সালে বিশ্বের শীর্ষ উদীয়মান চার অর্থনীতির দেশকে বোঝাতে ব্রিক (বিআরআইসি—ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন) ধারণার প্রবর্তন করে। দক্ষিণ আফ্রিকা শুরুতে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ধারণাটি গ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত হয় ব্রিকস।

জোটে নাম লেখালেও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বেশ কিছু গভীর মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চললেও চীন-রাশিয়ায় তা নেই। শুধু তা-ই নয়, এ দুই দেশ পশ্চিমা গণতন্ত্র ও উদারনৈতিকতার বড় সমালোচকও। ভারত, চীন ও রাশিয়া পারমাণবিক শক্তিধর হলেও ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা তা নয়। আবার ব্রাজিল ও রাশিয়ার পণ্যের অন্যতম বড় গন্তব্যস্থল চীন হলেও এর বিপরীত হার খুবই সামান্য। অর্থাৎ তাদের মধ্যে বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে।

কিন্তু জোটের বাকি সদস্য দেশগুলোর মোট অর্থনীতির আকার চীনের চেয়ে অনেক ছোট। এ ছাড়া ভারত ও চীনের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ রয়েছে। সর্বশেষ ২০২০ সালের সীমান্ত সংঘাতে দুই পক্ষের ২৪ জন সেনাসদস্য নিহত হন।

যা-ই হোক, গোল্ডম্যান স্যাস যখন ব্রিক ধারণার প্রবর্তন করেন, তার কয়েক বছর পর ২০০৬ সালে ব্যাংকটি এসব দেশে বিনিয়োগ করার জন্য একটি ইকুইটি ফান্ড খুলেছিল। কিন্তু জোট গঠিত হয়ে যাওয়ার পর ব্যাংকটি ২০১৫ সালে সেই ইকুইটি ফান্ড বন্ধ করে দেয়। গোল্ডম্যান স্যাস যেহেতু মার্কিন প্রতিষ্ঠান, ফলে এর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতির প্রভাব ব্যাপকভাবে রয়েছে বলেই ফান্ড বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে করেন অনেকে।

একই বছর ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টের এক নিবন্ধে বলা হয়, ‘এখনো কি বিশ্বের কেউ ব্রিকস নিয়ে খুব বেশি আগ্রহী?’

কেউ আগ্রহী হোক বা না হোক, জোটের সদস্য দেশগুলোর নেতারা ঠিকই আগ্রহী। কারণ, এই জোট ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে চীনের মতো দেশের সঙ্গে লেনদেনে সুযোগ দিয়েছে। সদস্য না হলে হয়তো দেশগুলো এই সুযোগ পেত না। এমনকি উন্নয়নশীল দেশের আরেকটি জোট জি-২০ থেকেও হয়তো দেশগুলো এই সুবিধা পায়নি বা পেত না।

আবার রাশিয়ার জন্য এই জোট নিজেকে বিশ্বের ‘একঘরে’ রাষ্ট্র হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার অন্যতম হাতিয়ার। আবার চীনও একসময় জোট নিরপেক্ষ দেশ বলে পরিচিত ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোর সঙ্গ পাচ্ছে। চীন একসময় কোনো পক্ষাবলম্বন না করলেও বর্তমান প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের আমলে এসে দেশটির পররাষ্ট্রনীতি অনেকটাই বদলে গেছে। দেশটি এখন আগের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অনেকটাই মুখোমুখি এবং সাংঘর্ষিক অবস্থান নিয়েছে।

অবশ্য কেবল চীনই নয়, এই জোটের পাঁচ সদস্যই চায় এমন একটি বহুমেরু বিশ্ব, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মাতব্বরি তুলনামূলকভাবে কম থাকবে।

২০০৯ সালে প্রথমবার ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০১৪ সালে জোটটি নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক লেনদেন বাড়াতে, পরস্পরকে সহযোগিতা করতে নিজস্ব ব্যাংক স্থাপন করে—নাম দেওয়া হয় নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি)। ২০২২ সাল নাগাদ সাংহাই কেন্দ্রিক এই ব্যাংকের মূলধন দাঁড়ায় ২৫ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বব্যাংকের মোট সম্পদের চেয়ে এক-দশমাংশ কম।

এনডিবি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো বিশ্বে ডলারের আধিপত্য কমিয়ে আনা এবং যেসব দেশ এনডিবি থেকে ঋণ নেবে, তাদের নিজস্ব মুদ্রায় ঋণের অন্তত ৩০ শতাংশ সরবরাহ করা।

এর বাইরেও এরই মধ্যে জোটটি বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭-এর তুলনায় ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে এগিয়ে গেছে।

সবকিছু বিবেচনায়, অন্যান্য দেশও এখন ব্রিকসের সদস্য হওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছে। ব্রিকসে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতের মতে, ডজনখানেক রাষ্ট্র ব্রিকসে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করার কথা ভাবছে। এ প্রসঙ্গে ইরানের প্রেসিডেন্টের এক উপদেষ্টার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ব্রিকসের সদস্য হওয়াই এখন ইরানের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য। এ ছাড়া আর্জেন্টিনা, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, সিরিয়া, তুরস্ক, ভেনেজুয়েলাও সদস্য হওয়ার লাইনে রয়েছে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ, মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এরই মধ্যে জোটের ব্যাংক এনডিবির সদস্য হয়েছে। এখন দেশগুলো জোটেরও সদস্য হতে চায় বলে খবর রয়েছে। তো সব মিলিয়ে বলা যায়, যদি এসব দেশ জোটের সদস্য হয়ে যায়, তাহলে এই জোটই হবে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল জোট—যেখানে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ বাস করে।

ব্রিকস জোটের টিকে থাকার পেছনে অনেক কারণ থাকলেও এর বিভক্ত হওয়ার কারণও কম নয়। যার কিছু কিছু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সম্প্রতি জোটে নতুন সদস্য নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে দেশগুলো। রাশিয়া ও চীন যেখানে জোটের সম্প্রসারণ চায়, সেখানে ভারত ও ব্রাজিল জোটে নতুন সদস্যকে স্বাগত জানাতে নারাজ।

গত বছরের শীর্ষ সম্মেলনেও জোটে নতুন সদস্য গ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয়। এমনকি কী কী শর্তে এবং প্রক্রিয়ায় সদস্য নেওয়া হবে, সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল বিস্তারিত। তবে সমস্যা অন্যখানে। যেমন—ইরানের মতো ঘোরতর মার্কিনবিরোধী দেশ জোটের সদস্য হলে তা জোটের ভেতরে চীনের যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী মনোভাবের পাল্লাই ভারী করবে। প্রায় একই কারণে জোটে নতুন সদস্যকে স্বাগত জানাতে চায় রাশিয়া; যাতে করে একটি পশ্চিমাবিরোধী প্রভাব বলয় গড়ে তোলা যায়।

একই কারণে ভারত, ব্রাজিলও চায় না জোট সম্প্রসারিত হোক। দেশ দুটি, বিশেষ করে ভারত কোনোভাবেই চায় না জোটে চীনের প্রভাবের পাল্লা ভারী হোক এবং জোট একটি যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত হোক। প্রায় একই কারণে ব্রাজিলও চায় না ব্রিকস সম্প্রসারিত হোক।

ভারত ও ব্রাজিল গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর হওয়ায় তারা চীন-রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক জোট করলেও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে তাদের কোনো বৈরিতা নেই। ফলে দেশ দুটি জোট টিকিয়ে রাখতে গিয়ে একদিকে ঝুঁকে পড়বে এমন সম্ভাবনাও কম।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, বৈশ্বিক দক্ষিণের ছয়টি শীর্ষস্থানীয় শক্তি: ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্ক। বৈশ্বিক দক্ষিণের এই ‘সুইং স্টেটগুলো’ সুপার পাওয়ারের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত নয়। ফলে এরা নতুন বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্যে গতিশীলতা তৈরি করতে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে স্বাধীন। এরা সবাই জি-২০-এর সদস্য এবং ভূরাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয়। বৈশ্বিক দক্ষিণে এই ছয় দেশ বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক প্রবণতার জন্য নির্ভরযোগ্য ব্যারোমিটার হিসেবেও কাজ করে।

এ অবস্থায় পুতিনের শারীরিক অনুপস্থিতিতে হতে যাওয়া জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন ব্রিকসের জন্য ভবিষ্যৎ নির্ধারণী সম্মেলনই হয়ে উঠবে।

দ্য ইকোনমিস্ট থেকে অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহমান

ব্রিকস! বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির পাঁচটি দেশ—ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার জোট। ২২ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে শুরু হতে যাচ্ছে জোটের ১৫তম শীর্ষ সম্মেলন। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়া জোটের ধারাবাহিক শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে কখনোই সদস্য কোনো দেশের নেতা অনুপস্থিত থাকেননি। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এর বাইরেও জোটের সম্প্রসারণ প্রশ্নে মতানৈক্য রয়েছে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে। এই অবস্থায় অনেকেই প্রশ্ন করছেন, এই জোটের ভবিষ্যৎ কী?

আয়োজক দেশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার দায়িত্ব ছিল পুতিনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রোম চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে পুতিনের বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকায় রামাফোসা অনেকটা বাধ্য হয়েই পুতিনকে সম্মেলনে আসার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। পুতিন নিজেই সম্মেলনে সশরীরে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকছেন।

পুতিনকে জোটের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারা এবং পশ্চিমা বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বাধ্যবাধকতা পূরণ করার যে দোটানা রয়েছে, রামাফোসার তা মূলত জোটের টানাপোড়েনের একটি অংশ মাত্র। সব মিলিয়ে জোটকে পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কার্যকর করে তোলা, ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং সামগ্রিকভাবে কার্যকর করে তোলার কৌশল নির্ধারণেও টানাপোড়েন রয়েছে।

সাধারণত একটি জোট গঠিত হয় সদস্য দেশগুলোর এক বা একাধিক সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে। কিন্তু ব্রিকসের বেলায় সেটি হয়নি। বরং মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাস ২০০১ সালে বিশ্বের শীর্ষ উদীয়মান চার অর্থনীতির দেশকে বোঝাতে ব্রিক (বিআরআইসি—ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন) ধারণার প্রবর্তন করে। দক্ষিণ আফ্রিকা শুরুতে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ধারণাটি গ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত হয় ব্রিকস।

জোটে নাম লেখালেও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বেশ কিছু গভীর মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চললেও চীন-রাশিয়ায় তা নেই। শুধু তা-ই নয়, এ দুই দেশ পশ্চিমা গণতন্ত্র ও উদারনৈতিকতার বড় সমালোচকও। ভারত, চীন ও রাশিয়া পারমাণবিক শক্তিধর হলেও ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা তা নয়। আবার ব্রাজিল ও রাশিয়ার পণ্যের অন্যতম বড় গন্তব্যস্থল চীন হলেও এর বিপরীত হার খুবই সামান্য। অর্থাৎ তাদের মধ্যে বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে।

কিন্তু জোটের বাকি সদস্য দেশগুলোর মোট অর্থনীতির আকার চীনের চেয়ে অনেক ছোট। এ ছাড়া ভারত ও চীনের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ রয়েছে। সর্বশেষ ২০২০ সালের সীমান্ত সংঘাতে দুই পক্ষের ২৪ জন সেনাসদস্য নিহত হন।

যা-ই হোক, গোল্ডম্যান স্যাস যখন ব্রিক ধারণার প্রবর্তন করেন, তার কয়েক বছর পর ২০০৬ সালে ব্যাংকটি এসব দেশে বিনিয়োগ করার জন্য একটি ইকুইটি ফান্ড খুলেছিল। কিন্তু জোট গঠিত হয়ে যাওয়ার পর ব্যাংকটি ২০১৫ সালে সেই ইকুইটি ফান্ড বন্ধ করে দেয়। গোল্ডম্যান স্যাস যেহেতু মার্কিন প্রতিষ্ঠান, ফলে এর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতির প্রভাব ব্যাপকভাবে রয়েছে বলেই ফান্ড বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে করেন অনেকে।

একই বছর ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টের এক নিবন্ধে বলা হয়, ‘এখনো কি বিশ্বের কেউ ব্রিকস নিয়ে খুব বেশি আগ্রহী?’

কেউ আগ্রহী হোক বা না হোক, জোটের সদস্য দেশগুলোর নেতারা ঠিকই আগ্রহী। কারণ, এই জোট ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে চীনের মতো দেশের সঙ্গে লেনদেনে সুযোগ দিয়েছে। সদস্য না হলে হয়তো দেশগুলো এই সুযোগ পেত না। এমনকি উন্নয়নশীল দেশের আরেকটি জোট জি-২০ থেকেও হয়তো দেশগুলো এই সুবিধা পায়নি বা পেত না।

আবার রাশিয়ার জন্য এই জোট নিজেকে বিশ্বের ‘একঘরে’ রাষ্ট্র হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার অন্যতম হাতিয়ার। আবার চীনও একসময় জোট নিরপেক্ষ দেশ বলে পরিচিত ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোর সঙ্গ পাচ্ছে। চীন একসময় কোনো পক্ষাবলম্বন না করলেও বর্তমান প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের আমলে এসে দেশটির পররাষ্ট্রনীতি অনেকটাই বদলে গেছে। দেশটি এখন আগের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অনেকটাই মুখোমুখি এবং সাংঘর্ষিক অবস্থান নিয়েছে।

অবশ্য কেবল চীনই নয়, এই জোটের পাঁচ সদস্যই চায় এমন একটি বহুমেরু বিশ্ব, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মাতব্বরি তুলনামূলকভাবে কম থাকবে।

২০০৯ সালে প্রথমবার ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০১৪ সালে জোটটি নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক লেনদেন বাড়াতে, পরস্পরকে সহযোগিতা করতে নিজস্ব ব্যাংক স্থাপন করে—নাম দেওয়া হয় নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি)। ২০২২ সাল নাগাদ সাংহাই কেন্দ্রিক এই ব্যাংকের মূলধন দাঁড়ায় ২৫ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বব্যাংকের মোট সম্পদের চেয়ে এক-দশমাংশ কম।

এনডিবি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো বিশ্বে ডলারের আধিপত্য কমিয়ে আনা এবং যেসব দেশ এনডিবি থেকে ঋণ নেবে, তাদের নিজস্ব মুদ্রায় ঋণের অন্তত ৩০ শতাংশ সরবরাহ করা।

এর বাইরেও এরই মধ্যে জোটটি বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭-এর তুলনায় ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে এগিয়ে গেছে।

সবকিছু বিবেচনায়, অন্যান্য দেশও এখন ব্রিকসের সদস্য হওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছে। ব্রিকসে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতের মতে, ডজনখানেক রাষ্ট্র ব্রিকসে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করার কথা ভাবছে। এ প্রসঙ্গে ইরানের প্রেসিডেন্টের এক উপদেষ্টার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ব্রিকসের সদস্য হওয়াই এখন ইরানের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য। এ ছাড়া আর্জেন্টিনা, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, সিরিয়া, তুরস্ক, ভেনেজুয়েলাও সদস্য হওয়ার লাইনে রয়েছে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ, মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এরই মধ্যে জোটের ব্যাংক এনডিবির সদস্য হয়েছে। এখন দেশগুলো জোটেরও সদস্য হতে চায় বলে খবর রয়েছে। তো সব মিলিয়ে বলা যায়, যদি এসব দেশ জোটের সদস্য হয়ে যায়, তাহলে এই জোটই হবে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল জোট—যেখানে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ বাস করে।

ব্রিকস জোটের টিকে থাকার পেছনে অনেক কারণ থাকলেও এর বিভক্ত হওয়ার কারণও কম নয়। যার কিছু কিছু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সম্প্রতি জোটে নতুন সদস্য নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে দেশগুলো। রাশিয়া ও চীন যেখানে জোটের সম্প্রসারণ চায়, সেখানে ভারত ও ব্রাজিল জোটে নতুন সদস্যকে স্বাগত জানাতে নারাজ।

গত বছরের শীর্ষ সম্মেলনেও জোটে নতুন সদস্য গ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয়। এমনকি কী কী শর্তে এবং প্রক্রিয়ায় সদস্য নেওয়া হবে, সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল বিস্তারিত। তবে সমস্যা অন্যখানে। যেমন—ইরানের মতো ঘোরতর মার্কিনবিরোধী দেশ জোটের সদস্য হলে তা জোটের ভেতরে চীনের যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী মনোভাবের পাল্লাই ভারী করবে। প্রায় একই কারণে জোটে নতুন সদস্যকে স্বাগত জানাতে চায় রাশিয়া; যাতে করে একটি পশ্চিমাবিরোধী প্রভাব বলয় গড়ে তোলা যায়।

একই কারণে ভারত, ব্রাজিলও চায় না জোট সম্প্রসারিত হোক। দেশ দুটি, বিশেষ করে ভারত কোনোভাবেই চায় না জোটে চীনের প্রভাবের পাল্লা ভারী হোক এবং জোট একটি যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত হোক। প্রায় একই কারণে ব্রাজিলও চায় না ব্রিকস সম্প্রসারিত হোক।

ভারত ও ব্রাজিল গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর হওয়ায় তারা চীন-রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক জোট করলেও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে তাদের কোনো বৈরিতা নেই। ফলে দেশ দুটি জোট টিকিয়ে রাখতে গিয়ে একদিকে ঝুঁকে পড়বে এমন সম্ভাবনাও কম।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, বৈশ্বিক দক্ষিণের ছয়টি শীর্ষস্থানীয় শক্তি: ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্ক। বৈশ্বিক দক্ষিণের এই ‘সুইং স্টেটগুলো’ সুপার পাওয়ারের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত নয়। ফলে এরা নতুন বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্যে গতিশীলতা তৈরি করতে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে স্বাধীন। এরা সবাই জি-২০-এর সদস্য এবং ভূরাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয়। বৈশ্বিক দক্ষিণে এই ছয় দেশ বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক প্রবণতার জন্য নির্ভরযোগ্য ব্যারোমিটার হিসেবেও কাজ করে।

এ অবস্থায় পুতিনের শারীরিক অনুপস্থিতিতে হতে যাওয়া জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন ব্রিকসের জন্য ভবিষ্যৎ নির্ধারণী সম্মেলনই হয়ে উঠবে।

দ্য ইকোনমিস্ট থেকে অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহমান

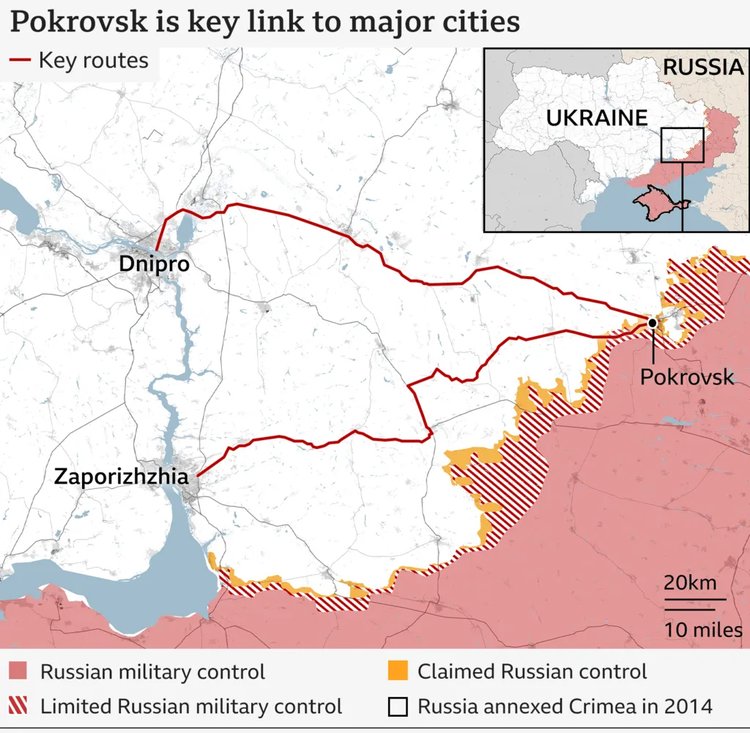

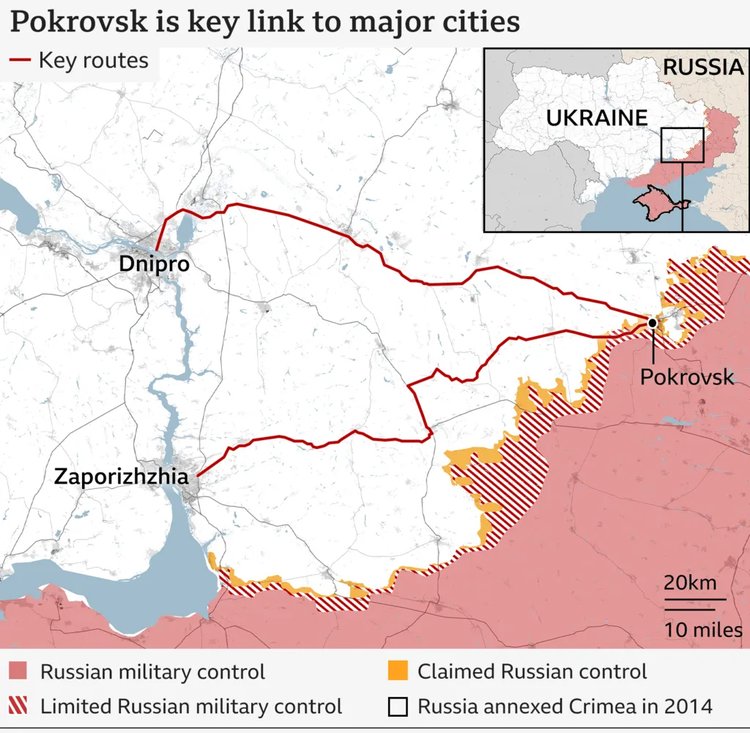

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

৩ ঘণ্টা আগে

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কী কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

১ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

১ দিন আগে

বিহারের বাসিন্দা ৩৮ বছর বয়সী ক্লেরেন্স টপ্পো তাঁর এক বন্ধুর কাছে জানতে পারেন, তাঁর মা মারা গেছেন। ঘটনা চলতি বছরের আগস্টের শুরুর দিকের। টপ্পো খবর পেয়ে বেশ অবাক হন। কারণ, তিনি মায়ের সঙ্গেই থাকেন, মা সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে। কিন্তু ৭৪ বছর বয়সী মেরি টপ্পো ভারত সরকারের নথিতে মৃত।

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পোকরভস্ক জয়ের ঘোষণা দিতে পারেন, তাহলে ৩ বছর ১০ মাস ধরে চলা যুদ্ধে তিনি ইউক্রেনের শিল্পাঞ্চল দনবাস পুরোটা দখলের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবেন। দনবাস গঠিত দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক নাম দুটি অঞ্চল নিয়ে।

পোকরভস্ক কতটা বিপদে?

বিভিন্ন দাবি-পাল্টা দাবির ভিড়ে আসল পরিস্থিতি পরিষ্কার নয়। জানা গেছে, রাশিয়া সেখানে কয়েক হাজার সেনা মোতায়েন করেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে শত শত রুশ সেনা শহরে প্রবেশ করে ভবন ও সড়কের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে, ধীরে ধীরে ইউক্রেনীয় অবস্থানগুলোকে দুর্বল করছে।

বুধবার কিয়েভের জেনারেল স্টাফ জানিয়েছে, শহরের ভেতর বা আশপাশে ইউক্রেনীয় সেনারা ঘেরাও হয়নি। তারা এখনো ‘সক্রিয় প্রতিরোধ’ চালিয়ে যাচ্ছে এবং রুশ সেনাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। ইউক্রেনের একটি রেজিমেন্ট জানিয়েছে, তারা পোকরভস্কের সিটি কাউন্সিল ভবন পুনর্দখল করেছে এবং সেখানে ইউক্রেনের পতাকা উত্তোলন করেছে।

পোকরভস্ক নিয়ে ইউক্রেনের সরকারি অবস্থান হলো—তারা এখনো টিকে আছে। কিন্তু ইউক্রেনীয় গণমাধ্যম হ্রোমাদস্ক সেনাসূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় বাহিনী সংখ্যা ও শক্তিতে অনেক পিছিয়ে। এক হাজারের বেশি ইউক্রেনীয় সেনা ঘেরাওয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে।

রাশিয়া বলছে, তারা শহরের উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ইউক্রেনীয় সেনাদের ঘেরাও থেকে মুক্ত হওয়ার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, ইউক্রেনীয় ইউনিটগুলো এখন ‘কড়াই’—এর মতো ফাঁদে আটকে পড়েছে। তবে অনেক বিশ্লেষক বলেছেন, বাস্তবতা পুরোপুরি তেমন নয়।

ওপেন সোর্স গোয়েন্দা তথ্যের মানচিত্রগুলোতেও মতভেদ দেখা গেছে। কিছু মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, রুশ সেনারা শহরের বড় অংশ দখল করে নিয়েছে। আবার কিছু বিশ্লেষণ বলছে, শহরের অধিকাংশ অংশ এখনো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই চলছে। মনিটরিং গ্রুপ ডিপস্টেট জানিয়েছে, ‘পোকরভস্কের বেশির ভাগ এলাকা এখন নো-ম্যানস ল্যান্ড। পরিস্থিতি জটিল, পরিষ্কার নয়।’

রাশিয়ার কাছে শহরটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

রাশিয়া পোকরভস্কের দিকে নজর দেয় ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দোনেৎস্কের আভদিভকা শহর দখলের পরপরই। আভদিভকা হারানো ইউক্রেনের জন্য বড় আঘাত ছিল। কারণ সেটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু সেই সাফল্যের পর, ৪০ কিলোমিটার এগিয়ে পোকরভস্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে রাশিয়ার ২১ মাস লেগেছে।

পোকরভস্ক দখল করতে পারলে পুতিন দনবাস অঞ্চলের পুরো নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার লক্ষ্যের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন, যদিও এ বছর রাশিয়ার অগ্রগতি খুবই ধীর। যদি শহরটির পতন হয়, তাহলে এর পাশের শহর মিরনোরাদের প্রতিরক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এরপর রুশ সেনারা উত্তর-পূর্বের কোস্তিয়ানতিনিভকা শহর এবং আশপাশের দ্রুজকিভকা, ক্রামাতোরস্ক ও স্লোভিয়ানস্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে।

তবে বিশ্লেষক মাইকেল কফম্যানের মতে, ইউক্রেনের এখনো বিকল্প প্রতিরক্ষা লাইন রয়েছে। তারা সরে গিয়ে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়তে পারে। কার্নেগি এন্ডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের এই বিশ্লেষক এক্সে লিখেছেন, ‘রুশ সেনাদের গতি নেই। তারা যেভাবে যুদ্ধ করছে, তাতে বড় কোনো সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। গোপনে অগ্রসর হওয়া হয়তো ছোট সাফল্য দিতে পারে, কিন্তু এতে বড় কোনো কৌশলগত জয় আসবে না।’

পোকরভস্ক এখন প্রায় জনশূন্য। কিন্তু রাশিয়ার যুদ্ধ শুরুর পর থেকে শহরটি ইউক্রেনের সেনাদের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

যুদ্ধের আগে প্রায় ৬০ হাজার মানুষের বসবাস ছিল এখানে। শহরটি ইউক্রেনের একমাত্র কোকিং কয়লা খনির কাছে অবস্থিত, যা ইস্পাত শিল্পের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তবে এ বছরের শুরু থেকেই খনিটির কার্যক্রম বন্ধ। কারণ, সে সময় থেকেই শহরটি খালি করা শুরু হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—পোকরভস্ক পূর্বাঞ্চলের একটি বড় সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থল। শহরটি হারালে রুশ বাহিনীর জন্য ইউক্রেনের মধ্যাঞ্চলের দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ খুলে যাবে। রুশ বাহিনী ইতিমধ্যে পাভলোহ্রাদ ও দিনিপ্রোর প্রধান সড়কের কাছে পৌঁছে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও তারা দোনেৎস্ক ও দিনিপ্রোপেত্রোভস্কের সীমান্ত এলাকায় অগ্রসর হয়েছে। শহরটির আরেকটি বড় রাস্তা যায় জাপোরিঝঝিয়ার দিকে, যা রাশিয়ার দাবিকৃত আরেকটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলের রাজধানী।

ইউক্রেন পোকরভস্ক হারালে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কেমন হবে?

ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, যুদ্ধ শেষ করতে হলে পুরো দোনেৎস্ক অঞ্চল রাশিয়াকে দিতে হবে। তবে পোকরভস্ক পতন মানেই পুরো দোনেৎস্ক হারানো নয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আগেই বলেছেন, রুশ বাহিনী যদি পুরো দনবাস দখল করতে চায়, তবে তাদের আরও কয়েক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

এই অবস্থানের সঙ্গে একমত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারও। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, রাশিয়ার পক্ষে ‘দ্রুত ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ঘিরে ফেলা বা ভেদ করা সম্ভব নয়’, এবং এতে আরও কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। তবু পোকরভস্ক হারানো ইউক্রেনের মনোবলে বড় আঘাত হানবে। বিশেষত এমন এক সময়ে—যখন শীত শুরু হচ্ছে এবং রুশ বাহিনী আবার বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোয় হামলা বাড়িয়েছে।

শহরটি রক্ষায় বিপুল জনবল, সরঞ্জাম ও সম্পদ খরচ হচ্ছে ইউক্রেনের। ফলে, শহরটি হারালে ইউক্রেনের এসব বিনিয়োগ অপচয় হবে। এর রাজনৈতিক প্রভাবও হতে পারে বিশাল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ বন্ধের জন্য চাপ দিচ্ছেন। পোকরভস্ক পতন হলে রাশিয়ার অবস্থান আরও শক্ত হতে পারে। এতে ট্রাম্পের ধারণা জোরদার হবে যে রাশিয়া ‘কাগুজে বাঘ।’

যদিও ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে বৈঠকের পরিকল্পনা বাতিল করেছেন—তবু রুশ কর্মকর্তারা এখনো সমঝোতার আশায় আছেন। পুতিন হয়তো আশা করছেন, পোকরভস্কে রুশ সাফল্য তাঁর দাবি মেনে নিতে ট্রাম্পকে রাজি করাতে পারবে। যদিও ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্ররা তা প্রত্যাখ্যান করবে।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পোকরভস্ক জয়ের ঘোষণা দিতে পারেন, তাহলে ৩ বছর ১০ মাস ধরে চলা যুদ্ধে তিনি ইউক্রেনের শিল্পাঞ্চল দনবাস পুরোটা দখলের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবেন। দনবাস গঠিত দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক নাম দুটি অঞ্চল নিয়ে।

পোকরভস্ক কতটা বিপদে?

বিভিন্ন দাবি-পাল্টা দাবির ভিড়ে আসল পরিস্থিতি পরিষ্কার নয়। জানা গেছে, রাশিয়া সেখানে কয়েক হাজার সেনা মোতায়েন করেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে শত শত রুশ সেনা শহরে প্রবেশ করে ভবন ও সড়কের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে, ধীরে ধীরে ইউক্রেনীয় অবস্থানগুলোকে দুর্বল করছে।

বুধবার কিয়েভের জেনারেল স্টাফ জানিয়েছে, শহরের ভেতর বা আশপাশে ইউক্রেনীয় সেনারা ঘেরাও হয়নি। তারা এখনো ‘সক্রিয় প্রতিরোধ’ চালিয়ে যাচ্ছে এবং রুশ সেনাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। ইউক্রেনের একটি রেজিমেন্ট জানিয়েছে, তারা পোকরভস্কের সিটি কাউন্সিল ভবন পুনর্দখল করেছে এবং সেখানে ইউক্রেনের পতাকা উত্তোলন করেছে।

পোকরভস্ক নিয়ে ইউক্রেনের সরকারি অবস্থান হলো—তারা এখনো টিকে আছে। কিন্তু ইউক্রেনীয় গণমাধ্যম হ্রোমাদস্ক সেনাসূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় বাহিনী সংখ্যা ও শক্তিতে অনেক পিছিয়ে। এক হাজারের বেশি ইউক্রেনীয় সেনা ঘেরাওয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে।

রাশিয়া বলছে, তারা শহরের উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ইউক্রেনীয় সেনাদের ঘেরাও থেকে মুক্ত হওয়ার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, ইউক্রেনীয় ইউনিটগুলো এখন ‘কড়াই’—এর মতো ফাঁদে আটকে পড়েছে। তবে অনেক বিশ্লেষক বলেছেন, বাস্তবতা পুরোপুরি তেমন নয়।

ওপেন সোর্স গোয়েন্দা তথ্যের মানচিত্রগুলোতেও মতভেদ দেখা গেছে। কিছু মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, রুশ সেনারা শহরের বড় অংশ দখল করে নিয়েছে। আবার কিছু বিশ্লেষণ বলছে, শহরের অধিকাংশ অংশ এখনো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই চলছে। মনিটরিং গ্রুপ ডিপস্টেট জানিয়েছে, ‘পোকরভস্কের বেশির ভাগ এলাকা এখন নো-ম্যানস ল্যান্ড। পরিস্থিতি জটিল, পরিষ্কার নয়।’

রাশিয়ার কাছে শহরটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

রাশিয়া পোকরভস্কের দিকে নজর দেয় ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দোনেৎস্কের আভদিভকা শহর দখলের পরপরই। আভদিভকা হারানো ইউক্রেনের জন্য বড় আঘাত ছিল। কারণ সেটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু সেই সাফল্যের পর, ৪০ কিলোমিটার এগিয়ে পোকরভস্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে রাশিয়ার ২১ মাস লেগেছে।

পোকরভস্ক দখল করতে পারলে পুতিন দনবাস অঞ্চলের পুরো নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার লক্ষ্যের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন, যদিও এ বছর রাশিয়ার অগ্রগতি খুবই ধীর। যদি শহরটির পতন হয়, তাহলে এর পাশের শহর মিরনোরাদের প্রতিরক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এরপর রুশ সেনারা উত্তর-পূর্বের কোস্তিয়ানতিনিভকা শহর এবং আশপাশের দ্রুজকিভকা, ক্রামাতোরস্ক ও স্লোভিয়ানস্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে।

তবে বিশ্লেষক মাইকেল কফম্যানের মতে, ইউক্রেনের এখনো বিকল্প প্রতিরক্ষা লাইন রয়েছে। তারা সরে গিয়ে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়তে পারে। কার্নেগি এন্ডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের এই বিশ্লেষক এক্সে লিখেছেন, ‘রুশ সেনাদের গতি নেই। তারা যেভাবে যুদ্ধ করছে, তাতে বড় কোনো সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। গোপনে অগ্রসর হওয়া হয়তো ছোট সাফল্য দিতে পারে, কিন্তু এতে বড় কোনো কৌশলগত জয় আসবে না।’

পোকরভস্ক এখন প্রায় জনশূন্য। কিন্তু রাশিয়ার যুদ্ধ শুরুর পর থেকে শহরটি ইউক্রেনের সেনাদের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

যুদ্ধের আগে প্রায় ৬০ হাজার মানুষের বসবাস ছিল এখানে। শহরটি ইউক্রেনের একমাত্র কোকিং কয়লা খনির কাছে অবস্থিত, যা ইস্পাত শিল্পের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তবে এ বছরের শুরু থেকেই খনিটির কার্যক্রম বন্ধ। কারণ, সে সময় থেকেই শহরটি খালি করা শুরু হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—পোকরভস্ক পূর্বাঞ্চলের একটি বড় সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থল। শহরটি হারালে রুশ বাহিনীর জন্য ইউক্রেনের মধ্যাঞ্চলের দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ খুলে যাবে। রুশ বাহিনী ইতিমধ্যে পাভলোহ্রাদ ও দিনিপ্রোর প্রধান সড়কের কাছে পৌঁছে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও তারা দোনেৎস্ক ও দিনিপ্রোপেত্রোভস্কের সীমান্ত এলাকায় অগ্রসর হয়েছে। শহরটির আরেকটি বড় রাস্তা যায় জাপোরিঝঝিয়ার দিকে, যা রাশিয়ার দাবিকৃত আরেকটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলের রাজধানী।

ইউক্রেন পোকরভস্ক হারালে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কেমন হবে?

ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, যুদ্ধ শেষ করতে হলে পুরো দোনেৎস্ক অঞ্চল রাশিয়াকে দিতে হবে। তবে পোকরভস্ক পতন মানেই পুরো দোনেৎস্ক হারানো নয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আগেই বলেছেন, রুশ বাহিনী যদি পুরো দনবাস দখল করতে চায়, তবে তাদের আরও কয়েক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

এই অবস্থানের সঙ্গে একমত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারও। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, রাশিয়ার পক্ষে ‘দ্রুত ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ঘিরে ফেলা বা ভেদ করা সম্ভব নয়’, এবং এতে আরও কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। তবু পোকরভস্ক হারানো ইউক্রেনের মনোবলে বড় আঘাত হানবে। বিশেষত এমন এক সময়ে—যখন শীত শুরু হচ্ছে এবং রুশ বাহিনী আবার বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোয় হামলা বাড়িয়েছে।

শহরটি রক্ষায় বিপুল জনবল, সরঞ্জাম ও সম্পদ খরচ হচ্ছে ইউক্রেনের। ফলে, শহরটি হারালে ইউক্রেনের এসব বিনিয়োগ অপচয় হবে। এর রাজনৈতিক প্রভাবও হতে পারে বিশাল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ বন্ধের জন্য চাপ দিচ্ছেন। পোকরভস্ক পতন হলে রাশিয়ার অবস্থান আরও শক্ত হতে পারে। এতে ট্রাম্পের ধারণা জোরদার হবে যে রাশিয়া ‘কাগুজে বাঘ।’

যদিও ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে বৈঠকের পরিকল্পনা বাতিল করেছেন—তবু রুশ কর্মকর্তারা এখনো সমঝোতার আশায় আছেন। পুতিন হয়তো আশা করছেন, পোকরভস্কে রুশ সাফল্য তাঁর দাবি মেনে নিতে ট্রাম্পকে রাজি করাতে পারবে। যদিও ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্ররা তা প্রত্যাখ্যান করবে।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাস ২০০১ সালে বিশ্বের শীর্ষ উদীয়মান চার অর্থনীতির দেশকে বোঝাতে ব্রিক (বিআরআইসি—ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন) ধারণার প্রবর্তন করে। দক্ষিণ আফ্রিকা শুরুতে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ধারণাটি গ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত হয় ব্র

১১ আগস্ট ২০২৩

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কী কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

১ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

১ দিন আগে

বিহারের বাসিন্দা ৩৮ বছর বয়সী ক্লেরেন্স টপ্পো তাঁর এক বন্ধুর কাছে জানতে পারেন, তাঁর মা মারা গেছেন। ঘটনা চলতি বছরের আগস্টের শুরুর দিকের। টপ্পো খবর পেয়ে বেশ অবাক হন। কারণ, তিনি মায়ের সঙ্গেই থাকেন, মা সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে। কিন্তু ৭৪ বছর বয়সী মেরি টপ্পো ভারত সরকারের নথিতে মৃত।

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কি কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

মামদানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির। এর মধ্যে ছিল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে আবার শ্রমজীবী আমেরিকানদের দিকে ফিরিয়ে আনা। একই সঙ্গে মূলধারার রাজনীতিতে একসময়ে বাতিল হয়ে যাওয়া মতাদর্শগুলো একেবারে বাদ না দেওয়া। কুমো একে বলেছেন ‘গৃহযুদ্ধ।’ আর এই গৃহযুদ্ধে কুমোর মতো ‘মধ্যপন্থীরা’ মুখোমুখি হয়েছেন মামদানির মতো প্রগতিশীল নতুনদের।

ভোটের দিন বিষয়টি ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। ব্রুকলিনের ক্রাউন হাইটস এলাকার ৬৮ বছর বয়সী ভোটার মাইকেল ব্ল্যাকম্যান বলেন, ‘প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির বিরুদ্ধে যাওয়া’ ছিল তাঁর কাছে নির্বাচনের সবচেয়ে বড় ইস্যু। তিনি বলেন, ‘মামদানি হয়তো তাঁর সব প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর অন্তত একটা আদর্শ আছে।’

ব্ল্যাকম্যানের কাছে কুমো মানে ‘একই পুরোনো রাজনীতি’র পুনরাবৃত্তি, যা বহুদিন ধরে উদারপন্থী রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ধনবান দাতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ব্যক্তি তাঁকে সমর্থন দেওয়া সেটিই প্রমাণ করে। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জাস্টিস ডেমোক্র্যাটস নামের সংগঠন জানায়, ‘জোহরানের এই বিজয় করপোরেটপন্থী, প্রতিষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটদের জন্য সতর্কবার্তা—আপনি যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ না করেন, আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে।’

মামদানির প্রচারণা শিবিরও তাঁর এই বিজয়কে স্থানীয় সীমানা ছাড়িয়ে এক বড় বার্তা হিসেবে তুলে ধরেছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সিনেটর মাইকেল জিয়ানারিস নির্বাচনের আগের রাতে মামদানির পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘এই বার্তা শুধু নিউইয়র্ক সিটির জন্য নয়, শুধু নিউইয়র্ক রাজ্যের জন্য নয়, এমনকি শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জন্যও নয়—এটা গোটা বিশ্বের জন্য।’ তিনি যোগ করেন, ‘মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকলে তারা সবকিছু করতে পারে।’

মামদানির প্রচারণা থেকে কী শিক্ষা নেওয়া যায়, তা সময়ই বলবে। জাতীয় পর্যায়ে অনেক শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতা এখনো তাঁকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তাঁদের আশঙ্কা, ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার সদস্য হিসেবে মামদানির অবস্থান এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে তাঁর স্পষ্ট সমর্থন হয়তো ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের দূরে ঠেলে দিতে পারে।

এই তালিকার শীর্ষে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর চাক শুমার। তিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ থেকেছেন। তবে ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদ ট্রিপ ইয়াং বলেন, সমর্থন যেখান থেকেই আসুক না কেন, দলের নেতারা মামদানির এই প্রচারণাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কারণ, গত বছরের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজয়ের পর ডেমোক্র্যাটরা এখন ভবিষ্যতের পথ খুঁজছে।

ইয়াং বলেন, কুমোর অভিযোগ করা ‘গৃহযুদ্ধ’ আসলে অতিরঞ্জন। কারণ, পুরোনো ধাঁচের ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ নিয়ে কেউ সংগঠিতভাবে কুমোর বিপক্ষে নামেননি। বরং তাঁর মতে মামদানির এই জয় দেখিয়ে দিয়েছে পার্টি কোন দিকে যাচ্ছে, সেটা দলের নেতৃত্ব পছন্দ করুক বা না করুক। ডেমোক্রেটিক পার্টি যাচ্ছে এমন এক রূপান্তরের দিকে, যেখানে লেবেল বা মতাদর্শের চেয়ে চিন্তার বৈচিত্র্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ইয়াং বলেন, ‘আপনি ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট, মধ্যপন্থী বা রক্ষণশীল যা-ই হোন না কেন, সেটা আসলে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভোটাররা খোঁজে এমন প্রার্থীকে, যিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং তাঁদের সবচেয়ে জরুরি সমস্যার কথা বলতে পারেন।’ তিনি বলেন, ‘নিউইয়র্ক সিটিতে এখন বড় বিষয় হলো জীবনযাত্রার ব্যয়। কিন্তু মূল ব্যাপারটা হলো একটা সমস্যাকে চিহ্নিত করা, তারপর সেটি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক বার্তা দেওয়া।’

ইয়াং আরও বলেন, শহরের বিভিন্ন কমিউনিটিতে মামদানির নিয়মিত উপস্থিতি, এমনকি বৈরী গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপের ইচ্ছাও ডেমোক্র্যাটদের অনুসরণ করা উচিত। তাঁর কথায়, ‘অনেক ডেমোক্র্যাট কেবল নিরাপদ রাজনৈতিক পরিসরেই থাকেন।’

ব্রুকলিনের বার্ড কলেজের ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড্যানিয়েল ওয়ার্টেল-লন্ডন বলেন, মামদানির সাফল্য প্রমাণ করেছে, ‘সহনীয় জীবনযাপন এখন আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় ইস্যু।’ তিনি বলেন, ডেমোক্র্যাটরা ঐতিহাসিকভাবে সাফল্য পান যখন তাঁরা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রশ্নে যেমন জীবনের ব্যয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মতো ‘রুটি-রুজির ইস্যুতে’ মন দেন।

তবে এসবের দিকে মনোযোগ দেওয়া মানে এই নয় যে প্রগতিশীল মূল্যবোধ বা আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে। ওয়ার্টেল-লন্ডনের ভাষায়, ‘মামদানি দেখিয়েছেন কীভাবে এসব অগ্রাধিকারকে সামাজিক ন্যায়বিচারের নৈতিক জরুরির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়, যা অনেক প্রগতিশীল মানুষের প্রেরণার উৎস।’

তিনি বলেন, ‘ডেমোক্র্যাটরা যদি নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভাজন কাটিয়ে একটি বড় ঐক্যবদ্ধ জোট গড়তে চান, তাহলে তাঁদের মামদানির পথ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।’ অনেকের কাছে, ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং গাজায় গণহত্যার নিন্দা করার মধ্য দিয়ে এই প্রগতিশীল মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে উঠেছেন মামদানি।

তবে এই অবস্থানেই সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোর আক্রমণের মুখে পড়েছেন তিনি। কুমো মামদানিকে ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ ও ‘সন্ত্রাসবাদের সমর্থক’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যদিও মামদানি কিছু বক্তব্যে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন; যেমন তিনি ‘গ্লোবালাইজ দ্য ইন্তিফাদা’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তারপরও তিনি ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরায়েলের সমালোচনায় দৃঢ়।

নির্বাচনের আগের রাতে মামদানির সমর্থক শবনম সালেহেজাদেহি বলেন, ‘তাঁর রাজনীতিতে যে নীতিগত দৃঢ়তা আছে, তা আমি পছন্দ করি।’ গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টির সাধারণ সমর্থকদের মধ্যে ফিলিস্তিনপন্থী মনোভাব বাড়ছে। যদিও দলের শীর্ষ নেতারা এখনো ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার পক্ষে। সালেহেজাদেহি বলেন, ‘মামদানি ফিলিস্তিনিদের মানুষ হিসেবে দেখেন। তিনি গাজায় যা ঘটছে, সেটিকে স্পষ্টভাবে গণহত্যা হিসেবেই দেখেন।’

তবে মামদানির এই জয়ের গল্প এখানেই শেষ নয়, বরং শুরু। আগামী জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর নীতি বাস্তবায়নে সামনে আসবে বহু বাধা। বিশেষ করে যদি তিনি তাঁর অঙ্গীকারগুলোর মধ্যে কিছু বাস্তবায়ন করতে চান; যেমন সর্বজনীন শিশুসেবা চালু করা, যার জন্য করপোরেশন ও ধনীদের ওপর কর বাড়াতে হবে।

ওয়ার্টেল-লন্ডন বলেন, ‘তবু ইতিহাস বলে, এসব লড়াই জেতা অসম্ভব নয়। এমনকি রিপাবলিকান মেয়র ব্লুমবার্গও একসময় কর বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। কারণ, তিনি কার্যকর ও সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব দেখিয়েছিলেন। যদি মামদানি তেমন নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাহলে তিনি মানুষকে অবাক করে দিতে পারবেন তাঁর অর্জনের পরিমাণ দেখিয়ে।’

৩৪ বছর বয়সী সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ সামাদ আহমেদের কাছে মামদানির প্রার্থিতা ছিল এক রকম ‘রূপান্তরমূলক অভিজ্ঞতা।’ জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দেন। তবে তিনি জানেন, জনমত খুব সহজেই পাল্টে যেতে পারে। যদি মামদানি প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হন, তাহলে তা তাঁর মতো প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সামাদ বলেন, ‘আমি কখনো মনে করিনি যে কোনো প্রার্থী আমার মতো নিউইয়র্কারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কিন্তু মামদানি আমাকে সে আশা দিয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখন এটা তাঁর দায়িত্ব—আমাদের এই আশাকে সঠিক বলে প্রমাণ করা। না হলে নিউইয়র্কাররা তাঁকে বিদায় জানাতে দেরি করবে না। আমেরিকানরা এমনই।’

আল জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কি কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

মামদানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির। এর মধ্যে ছিল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে আবার শ্রমজীবী আমেরিকানদের দিকে ফিরিয়ে আনা। একই সঙ্গে মূলধারার রাজনীতিতে একসময়ে বাতিল হয়ে যাওয়া মতাদর্শগুলো একেবারে বাদ না দেওয়া। কুমো একে বলেছেন ‘গৃহযুদ্ধ।’ আর এই গৃহযুদ্ধে কুমোর মতো ‘মধ্যপন্থীরা’ মুখোমুখি হয়েছেন মামদানির মতো প্রগতিশীল নতুনদের।

ভোটের দিন বিষয়টি ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। ব্রুকলিনের ক্রাউন হাইটস এলাকার ৬৮ বছর বয়সী ভোটার মাইকেল ব্ল্যাকম্যান বলেন, ‘প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির বিরুদ্ধে যাওয়া’ ছিল তাঁর কাছে নির্বাচনের সবচেয়ে বড় ইস্যু। তিনি বলেন, ‘মামদানি হয়তো তাঁর সব প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর অন্তত একটা আদর্শ আছে।’

ব্ল্যাকম্যানের কাছে কুমো মানে ‘একই পুরোনো রাজনীতি’র পুনরাবৃত্তি, যা বহুদিন ধরে উদারপন্থী রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ধনবান দাতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ব্যক্তি তাঁকে সমর্থন দেওয়া সেটিই প্রমাণ করে। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জাস্টিস ডেমোক্র্যাটস নামের সংগঠন জানায়, ‘জোহরানের এই বিজয় করপোরেটপন্থী, প্রতিষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটদের জন্য সতর্কবার্তা—আপনি যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ না করেন, আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে।’

মামদানির প্রচারণা শিবিরও তাঁর এই বিজয়কে স্থানীয় সীমানা ছাড়িয়ে এক বড় বার্তা হিসেবে তুলে ধরেছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সিনেটর মাইকেল জিয়ানারিস নির্বাচনের আগের রাতে মামদানির পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘এই বার্তা শুধু নিউইয়র্ক সিটির জন্য নয়, শুধু নিউইয়র্ক রাজ্যের জন্য নয়, এমনকি শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জন্যও নয়—এটা গোটা বিশ্বের জন্য।’ তিনি যোগ করেন, ‘মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকলে তারা সবকিছু করতে পারে।’

মামদানির প্রচারণা থেকে কী শিক্ষা নেওয়া যায়, তা সময়ই বলবে। জাতীয় পর্যায়ে অনেক শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতা এখনো তাঁকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তাঁদের আশঙ্কা, ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার সদস্য হিসেবে মামদানির অবস্থান এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে তাঁর স্পষ্ট সমর্থন হয়তো ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের দূরে ঠেলে দিতে পারে।

এই তালিকার শীর্ষে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর চাক শুমার। তিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ থেকেছেন। তবে ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদ ট্রিপ ইয়াং বলেন, সমর্থন যেখান থেকেই আসুক না কেন, দলের নেতারা মামদানির এই প্রচারণাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কারণ, গত বছরের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজয়ের পর ডেমোক্র্যাটরা এখন ভবিষ্যতের পথ খুঁজছে।

ইয়াং বলেন, কুমোর অভিযোগ করা ‘গৃহযুদ্ধ’ আসলে অতিরঞ্জন। কারণ, পুরোনো ধাঁচের ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ নিয়ে কেউ সংগঠিতভাবে কুমোর বিপক্ষে নামেননি। বরং তাঁর মতে মামদানির এই জয় দেখিয়ে দিয়েছে পার্টি কোন দিকে যাচ্ছে, সেটা দলের নেতৃত্ব পছন্দ করুক বা না করুক। ডেমোক্রেটিক পার্টি যাচ্ছে এমন এক রূপান্তরের দিকে, যেখানে লেবেল বা মতাদর্শের চেয়ে চিন্তার বৈচিত্র্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ইয়াং বলেন, ‘আপনি ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট, মধ্যপন্থী বা রক্ষণশীল যা-ই হোন না কেন, সেটা আসলে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভোটাররা খোঁজে এমন প্রার্থীকে, যিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং তাঁদের সবচেয়ে জরুরি সমস্যার কথা বলতে পারেন।’ তিনি বলেন, ‘নিউইয়র্ক সিটিতে এখন বড় বিষয় হলো জীবনযাত্রার ব্যয়। কিন্তু মূল ব্যাপারটা হলো একটা সমস্যাকে চিহ্নিত করা, তারপর সেটি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক বার্তা দেওয়া।’

ইয়াং আরও বলেন, শহরের বিভিন্ন কমিউনিটিতে মামদানির নিয়মিত উপস্থিতি, এমনকি বৈরী গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপের ইচ্ছাও ডেমোক্র্যাটদের অনুসরণ করা উচিত। তাঁর কথায়, ‘অনেক ডেমোক্র্যাট কেবল নিরাপদ রাজনৈতিক পরিসরেই থাকেন।’

ব্রুকলিনের বার্ড কলেজের ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড্যানিয়েল ওয়ার্টেল-লন্ডন বলেন, মামদানির সাফল্য প্রমাণ করেছে, ‘সহনীয় জীবনযাপন এখন আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় ইস্যু।’ তিনি বলেন, ডেমোক্র্যাটরা ঐতিহাসিকভাবে সাফল্য পান যখন তাঁরা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রশ্নে যেমন জীবনের ব্যয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মতো ‘রুটি-রুজির ইস্যুতে’ মন দেন।

তবে এসবের দিকে মনোযোগ দেওয়া মানে এই নয় যে প্রগতিশীল মূল্যবোধ বা আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে। ওয়ার্টেল-লন্ডনের ভাষায়, ‘মামদানি দেখিয়েছেন কীভাবে এসব অগ্রাধিকারকে সামাজিক ন্যায়বিচারের নৈতিক জরুরির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়, যা অনেক প্রগতিশীল মানুষের প্রেরণার উৎস।’

তিনি বলেন, ‘ডেমোক্র্যাটরা যদি নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভাজন কাটিয়ে একটি বড় ঐক্যবদ্ধ জোট গড়তে চান, তাহলে তাঁদের মামদানির পথ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।’ অনেকের কাছে, ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং গাজায় গণহত্যার নিন্দা করার মধ্য দিয়ে এই প্রগতিশীল মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে উঠেছেন মামদানি।

তবে এই অবস্থানেই সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোর আক্রমণের মুখে পড়েছেন তিনি। কুমো মামদানিকে ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ ও ‘সন্ত্রাসবাদের সমর্থক’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যদিও মামদানি কিছু বক্তব্যে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন; যেমন তিনি ‘গ্লোবালাইজ দ্য ইন্তিফাদা’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তারপরও তিনি ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরায়েলের সমালোচনায় দৃঢ়।

নির্বাচনের আগের রাতে মামদানির সমর্থক শবনম সালেহেজাদেহি বলেন, ‘তাঁর রাজনীতিতে যে নীতিগত দৃঢ়তা আছে, তা আমি পছন্দ করি।’ গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টির সাধারণ সমর্থকদের মধ্যে ফিলিস্তিনপন্থী মনোভাব বাড়ছে। যদিও দলের শীর্ষ নেতারা এখনো ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার পক্ষে। সালেহেজাদেহি বলেন, ‘মামদানি ফিলিস্তিনিদের মানুষ হিসেবে দেখেন। তিনি গাজায় যা ঘটছে, সেটিকে স্পষ্টভাবে গণহত্যা হিসেবেই দেখেন।’

তবে মামদানির এই জয়ের গল্প এখানেই শেষ নয়, বরং শুরু। আগামী জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর নীতি বাস্তবায়নে সামনে আসবে বহু বাধা। বিশেষ করে যদি তিনি তাঁর অঙ্গীকারগুলোর মধ্যে কিছু বাস্তবায়ন করতে চান; যেমন সর্বজনীন শিশুসেবা চালু করা, যার জন্য করপোরেশন ও ধনীদের ওপর কর বাড়াতে হবে।

ওয়ার্টেল-লন্ডন বলেন, ‘তবু ইতিহাস বলে, এসব লড়াই জেতা অসম্ভব নয়। এমনকি রিপাবলিকান মেয়র ব্লুমবার্গও একসময় কর বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। কারণ, তিনি কার্যকর ও সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব দেখিয়েছিলেন। যদি মামদানি তেমন নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাহলে তিনি মানুষকে অবাক করে দিতে পারবেন তাঁর অর্জনের পরিমাণ দেখিয়ে।’

৩৪ বছর বয়সী সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ সামাদ আহমেদের কাছে মামদানির প্রার্থিতা ছিল এক রকম ‘রূপান্তরমূলক অভিজ্ঞতা।’ জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দেন। তবে তিনি জানেন, জনমত খুব সহজেই পাল্টে যেতে পারে। যদি মামদানি প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হন, তাহলে তা তাঁর মতো প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সামাদ বলেন, ‘আমি কখনো মনে করিনি যে কোনো প্রার্থী আমার মতো নিউইয়র্কারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কিন্তু মামদানি আমাকে সে আশা দিয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখন এটা তাঁর দায়িত্ব—আমাদের এই আশাকে সঠিক বলে প্রমাণ করা। না হলে নিউইয়র্কাররা তাঁকে বিদায় জানাতে দেরি করবে না। আমেরিকানরা এমনই।’

আল জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাস ২০০১ সালে বিশ্বের শীর্ষ উদীয়মান চার অর্থনীতির দেশকে বোঝাতে ব্রিক (বিআরআইসি—ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন) ধারণার প্রবর্তন করে। দক্ষিণ আফ্রিকা শুরুতে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ধারণাটি গ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত হয় ব্র

১১ আগস্ট ২০২৩

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

৩ ঘণ্টা আগে

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

১ দিন আগে

বিহারের বাসিন্দা ৩৮ বছর বয়সী ক্লেরেন্স টপ্পো তাঁর এক বন্ধুর কাছে জানতে পারেন, তাঁর মা মারা গেছেন। ঘটনা চলতি বছরের আগস্টের শুরুর দিকের। টপ্পো খবর পেয়ে বেশ অবাক হন। কারণ, তিনি মায়ের সঙ্গেই থাকেন, মা সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে। কিন্তু ৭৪ বছর বয়সী মেরি টপ্পো ভারত সরকারের নথিতে মৃত।

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মধ্যপন্থী থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক পর্যন্ত, আদর্শগত দিক থেকে আলাদা ঘরানার ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরাও এই জয়ে বিজয়ী হয়েছেন। স্পষ্টত ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য এটি এক নতুন পথের ইঙ্গিত।

ভার্জিনিয়ায় গভর্নর পদে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাট ও সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা অ্যাবিগেইল স্প্যানবার্গার। রিপাবলিকান লেফটেন্যান্ট গভর্নর উইনসাম আর্লে-সিয়ার্সকে পরাজিত করে তিনি রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম নারী গভর্নর হিসেবে রেকর্ড গড়লেন।

এই জয়ের পেছনে রয়েছে উত্তর ভার্জিনিয়ার শহরতলি ও আধা শহরতলির লুডন কাউন্টির মতো অঞ্চলগুলোর ‘সাব-আরবান সুইং’। স্প্যানবার্গারের বিজয়ের আধিপত্য বুঝতে এই পরিসংখ্যানই যথেষ্ট: লুডন কাউন্টিতে তিনি ৬৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এই অনুপাত ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে ৮ শতাংশীয় পয়েন্ট বেশি।

সিএনএনের এক্সিট পোল অনুসারে যেসব পরিবারে কোনো ফেডারেল কর্মী বা ফেডারেল ঠিকাদার আছেন, স্প্যানবার্গার তাঁদের ৬১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এটি ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল কর্মী বাহিনীকে দুর্বল করার নীতির প্রতি এই অঞ্চলের বিপুলসংখ্যক ভোটারের অসন্তোষের ইঙ্গিত।

স্প্যানবার্গারের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে অ্যাটর্নি জেনারেল পদে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জে জনস, যিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিলেন, তিনিও জয়লাভ করতে সক্ষম হন।

নিউ জার্সিতে ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি মিকি শেরিল জয়লাভ করেন, এটিও রাজ্যের ট্রাম্পবিরোধী মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন। এই রাজ্যে নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের চেয়ে ৮ লাখের বেশি হওয়া সত্ত্বেও রিপাবলিকান প্রার্থী জ্যাক চিয়াত্তারেল্লি তাঁর আঞ্চলিক অহম ‘জার্সি গাই’ ক্যাম্পেইন এবং ট্রাম্পের সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

সিএনএনের এক্সিট পোল অনুযায়ী, শেরিল লাতিনো ভোটারদের ৬৪ শতাংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের ৯১ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন।

যেখানে চিয়াত্তারেল্লি সহজে জিতেছেন, সেখানকার ভোটদাতাদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ মনে করেন, শুল্ক-কর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তবে ৩২ শতাংশ ভোটার যখন অর্থনীতিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের ৬১ শতাংশ থেকে ৩৭ শতাংশ ব্যবধানে শেরিলকে সমর্থন দিয়েছেন। এটিই জয়ের মূল পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে নিউইয়র্ক সিটিতে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক জোহরান মামদানি সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে দ্বিতীয়বারের মতো (প্রাইমারির পর) পরাজিত করেন। যেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই স্বতন্ত্র প্রার্থী কুমোকে ভোট দেওয়ার জন্য রিপাবলিকানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কুমোর জন্য এটি একটি চরম বিব্রতকর ঘটনা। ট্রাম্পের পক্ষ থেকেও এটি একটি ব্যর্থতা। তিনি কুমোকে সমর্থন করে বলেছিলেন, ‘যদি একজন খারাপ ডেমোক্র্যাট এবং একজন কমিউনিস্টের মধ্যে বেছে নিতে হয়, আমি সব সময় খারাপ ডেমোক্র্যাটকেই বেছে নেব।’

মামদানি তাঁর প্রচারে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর ওপর ক্রমাগত জোর দিয়েছেন। তাঁর জয়ের ফলে সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসন নির্মাণের পথে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানোর জন্য অনুমোদিত ব্যালট প্রস্তাবগুলো কার্যকর হলে নিউইয়র্ক সিটি দেশের অন্যান্য শহরের জন্য একটি আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররাও একটি সীমানা পুনর্নির্ধারণ ব্যালট প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, যা আগামী বছর হাউস দখলে ডেমোক্র্যাটদের আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটরা পাঁচটি অতিরিক্ত অনুকূল নির্বাচনী এলাকা পেতে পারেন।

গভর্নর গ্যাভিন নিউসম এই প্রচেষ্টার প্রধান মুখ ছিলেন। তিনি এই জন্য ১০৮ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেন এবং প্রচারণায় নিজে উপস্থিত থাকেন। এটি নিউসমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মুহূর্ত। ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সক্ষমতা প্রদর্শনের একটি সুযোগ।

এসব বড় জয়ের বাইরেও ডেমোক্র্যাটরা ছোটখাটো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন:

পেনসিলভানিয়া: ডেমোক্র্যাট রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের ১০ বছরের নতুন মেয়াদ নিশ্চিত করেছেন। ফলে এই ‘যুদ্ধক্ষেত্র’ রাজ্যের আদালতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ডেমোক্র্যাটদের হাতেই রইল।

মেইন: ভোটাররা এমন একটি ব্যালট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেখানে ভোট দেওয়ার সময় ছবিসহ পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করার মতো কড়া নিয়ম ছিল।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, সামগ্রিকভাবে এই নির্বাচন ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিতর্ক (মধ্যপন্থী বনাম প্রগতিশীল) মেটাতে সামান্যই সাহায্য করবে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি অসন্তোষ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর সম্মিলিত বার্তাটি তাদের জন্য আগামী নির্বাচনী লড়াইয়ে জেতার একটি সূত্র দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মধ্যপন্থী থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক পর্যন্ত, আদর্শগত দিক থেকে আলাদা ঘরানার ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরাও এই জয়ে বিজয়ী হয়েছেন। স্পষ্টত ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য এটি এক নতুন পথের ইঙ্গিত।

ভার্জিনিয়ায় গভর্নর পদে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাট ও সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা অ্যাবিগেইল স্প্যানবার্গার। রিপাবলিকান লেফটেন্যান্ট গভর্নর উইনসাম আর্লে-সিয়ার্সকে পরাজিত করে তিনি রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম নারী গভর্নর হিসেবে রেকর্ড গড়লেন।

এই জয়ের পেছনে রয়েছে উত্তর ভার্জিনিয়ার শহরতলি ও আধা শহরতলির লুডন কাউন্টির মতো অঞ্চলগুলোর ‘সাব-আরবান সুইং’। স্প্যানবার্গারের বিজয়ের আধিপত্য বুঝতে এই পরিসংখ্যানই যথেষ্ট: লুডন কাউন্টিতে তিনি ৬৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এই অনুপাত ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে ৮ শতাংশীয় পয়েন্ট বেশি।

সিএনএনের এক্সিট পোল অনুসারে যেসব পরিবারে কোনো ফেডারেল কর্মী বা ফেডারেল ঠিকাদার আছেন, স্প্যানবার্গার তাঁদের ৬১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এটি ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল কর্মী বাহিনীকে দুর্বল করার নীতির প্রতি এই অঞ্চলের বিপুলসংখ্যক ভোটারের অসন্তোষের ইঙ্গিত।

স্প্যানবার্গারের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে অ্যাটর্নি জেনারেল পদে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জে জনস, যিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিলেন, তিনিও জয়লাভ করতে সক্ষম হন।

নিউ জার্সিতে ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি মিকি শেরিল জয়লাভ করেন, এটিও রাজ্যের ট্রাম্পবিরোধী মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন। এই রাজ্যে নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের চেয়ে ৮ লাখের বেশি হওয়া সত্ত্বেও রিপাবলিকান প্রার্থী জ্যাক চিয়াত্তারেল্লি তাঁর আঞ্চলিক অহম ‘জার্সি গাই’ ক্যাম্পেইন এবং ট্রাম্পের সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

সিএনএনের এক্সিট পোল অনুযায়ী, শেরিল লাতিনো ভোটারদের ৬৪ শতাংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের ৯১ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন।

যেখানে চিয়াত্তারেল্লি সহজে জিতেছেন, সেখানকার ভোটদাতাদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ মনে করেন, শুল্ক-কর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তবে ৩২ শতাংশ ভোটার যখন অর্থনীতিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের ৬১ শতাংশ থেকে ৩৭ শতাংশ ব্যবধানে শেরিলকে সমর্থন দিয়েছেন। এটিই জয়ের মূল পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে নিউইয়র্ক সিটিতে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক জোহরান মামদানি সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে দ্বিতীয়বারের মতো (প্রাইমারির পর) পরাজিত করেন। যেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই স্বতন্ত্র প্রার্থী কুমোকে ভোট দেওয়ার জন্য রিপাবলিকানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কুমোর জন্য এটি একটি চরম বিব্রতকর ঘটনা। ট্রাম্পের পক্ষ থেকেও এটি একটি ব্যর্থতা। তিনি কুমোকে সমর্থন করে বলেছিলেন, ‘যদি একজন খারাপ ডেমোক্র্যাট এবং একজন কমিউনিস্টের মধ্যে বেছে নিতে হয়, আমি সব সময় খারাপ ডেমোক্র্যাটকেই বেছে নেব।’

মামদানি তাঁর প্রচারে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর ওপর ক্রমাগত জোর দিয়েছেন। তাঁর জয়ের ফলে সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসন নির্মাণের পথে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানোর জন্য অনুমোদিত ব্যালট প্রস্তাবগুলো কার্যকর হলে নিউইয়র্ক সিটি দেশের অন্যান্য শহরের জন্য একটি আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররাও একটি সীমানা পুনর্নির্ধারণ ব্যালট প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, যা আগামী বছর হাউস দখলে ডেমোক্র্যাটদের আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটরা পাঁচটি অতিরিক্ত অনুকূল নির্বাচনী এলাকা পেতে পারেন।

গভর্নর গ্যাভিন নিউসম এই প্রচেষ্টার প্রধান মুখ ছিলেন। তিনি এই জন্য ১০৮ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেন এবং প্রচারণায় নিজে উপস্থিত থাকেন। এটি নিউসমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মুহূর্ত। ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সক্ষমতা প্রদর্শনের একটি সুযোগ।

এসব বড় জয়ের বাইরেও ডেমোক্র্যাটরা ছোটখাটো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন:

পেনসিলভানিয়া: ডেমোক্র্যাট রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের ১০ বছরের নতুন মেয়াদ নিশ্চিত করেছেন। ফলে এই ‘যুদ্ধক্ষেত্র’ রাজ্যের আদালতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ডেমোক্র্যাটদের হাতেই রইল।

মেইন: ভোটাররা এমন একটি ব্যালট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেখানে ভোট দেওয়ার সময় ছবিসহ পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করার মতো কড়া নিয়ম ছিল।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, সামগ্রিকভাবে এই নির্বাচন ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিতর্ক (মধ্যপন্থী বনাম প্রগতিশীল) মেটাতে সামান্যই সাহায্য করবে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি অসন্তোষ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর সম্মিলিত বার্তাটি তাদের জন্য আগামী নির্বাচনী লড়াইয়ে জেতার একটি সূত্র দিতে পারে।

মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাস ২০০১ সালে বিশ্বের শীর্ষ উদীয়মান চার অর্থনীতির দেশকে বোঝাতে ব্রিক (বিআরআইসি—ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন) ধারণার প্রবর্তন করে। দক্ষিণ আফ্রিকা শুরুতে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ধারণাটি গ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত হয় ব্র

১১ আগস্ট ২০২৩

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

৩ ঘণ্টা আগে

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কী কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

১ দিন আগে

বিহারের বাসিন্দা ৩৮ বছর বয়সী ক্লেরেন্স টপ্পো তাঁর এক বন্ধুর কাছে জানতে পারেন, তাঁর মা মারা গেছেন। ঘটনা চলতি বছরের আগস্টের শুরুর দিকের। টপ্পো খবর পেয়ে বেশ অবাক হন। কারণ, তিনি মায়ের সঙ্গেই থাকেন, মা সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে। কিন্তু ৭৪ বছর বয়সী মেরি টপ্পো ভারত সরকারের নথিতে মৃত।

২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

বিহারের বাসিন্দা ৩৮ বছর বয়সী ক্লেরেন্স টপ্পো তাঁর এক বন্ধুর কাছে জানতে পারেন, তাঁর মা মারা গেছেন। ঘটনা চলতি বছরের আগস্টের শুরুর দিকের। টপ্পো খবর পেয়ে বেশ অবাক হন। কারণ, তিনি মায়ের সঙ্গেই থাকেন, মা সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে। কিন্তু ৭৪ বছর বয়সী মেরি টপ্পো ভারত সরকারের নথিতে মৃত।

ভারতের বিহার রাজ্যে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের বিশাল কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। লক্ষ্য—প্রতিটি নিবন্ধিত ভোটারের পরিচয় যাচাই করা এবং রাজ্যের বাইরে থাকা ও মৃত ব্যক্তিদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। ক্লেরেন্স টপ্পো এই যাচাই অভিযানের কথা জানতেন। কিন্তু তাঁর পরিবারের কাছে কেউ কোনো নথি দেখতে আসেনি, নাগরিকদেরও কেউ নিজ গরজে কাগজপত্র জমা দিতে যায়নি।

টপ্পোর জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তিনি জানতে পারেন, যে বিহারে যিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, সেখানেই নাকি তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, নথিপত্র দেখাচ্ছে তিনি নাকি রাজ্যের বাইরে চলে গেছেন। তাঁর দুই ভাইয়ের নামও অনুপস্থিতদের তালিকায়। অথচ, তিন ভাইয়ের মধ্যে কেবল একজন অন্য রাজ্যে গেছেন। টপ্পো বলেন, ‘আমি খুব অবাক হয়েছি। আমি ভারতে থাকার পরও যদি আমার ভোটার পরিচয় কেড়ে নেওয়া হয়—তাহলে সেটা তো অনেক বড় ব্যাপার।’

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে অনেক সংখ্যালঘুর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়, টপ্পো এই ধর্মের মানুষ। পাশাপাশি তিনি দলিত, অর্থাৎ ভারতের বর্ণ প্রথায় ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সদস্য। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার সংখ্যালঘুদের অধিকার উপেক্ষা করছে—এমনটা ভেবে টপ্পো চেয়েছিলেন নভেম্বরের রাজ্য নির্বাচনে ‘পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিতে’। কিন্তু পরিবারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার খবর শোনার পর তাঁর সেই আশাও শেষ! টপ্পো বলেন, ‘ভোট আমাদের দেশের লাগাম ধরার অধিকার। এটা আমাদের মৌলিক অধিকার।’

বিহারে চলমান ভোটার যাচাই প্রক্রিয়ায় লাখ লাখ মানুষ কার্যত ভোটাধিকার হারিয়েছেন। নাগরিক সমাজ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, এটি বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনী মাঠ ক্ষমতাসীনদের পক্ষে নেওয়ার নতুন কৌশল। বিহারের প্রায় ৬৮ লাখ ভোটারের নাম, অর্থাৎ মোট ৭ কোটি ৯০ লাখ ভোটারের প্রায় ৮ শতাংশ, এই যাচাই প্রক্রিয়ায় বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে— স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর। এই প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। রায় এলে নতুন ভোটার তালিকা বাতিলও হতে পারে।

এসআইআর-এর প্রথম ধাপে নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) কর্মীদের এক মাসের মধ্যে বিহারের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ভোটারদের কাছ থেকে নথি সংগ্রহ করে একটি খসড়া তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয় এবং হয়ওনি। বিহার পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজের (পিইউসিএল) সাধারণ সম্পাদক সরফরাজ উদ্দিন বলেন, ‘এক মাসে প্রতিটি ঘরে যাওয়া, প্রতিটি ভোটারের সঙ্গে দেখা করা, ফরম নেওয়া এবং নথি সংযুক্ত করা—একেবারেই অসম্ভব।’

সরফরাজ জানান, ২০০৩ সালে এসআইআর সম্পূর্ণ করতে এক বছর লেগেছিল। কিন্তু এবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়নি, তবু প্রত্যেককে এক মাসে প্রায় ৯০০ ভোটারের সঙ্গে যোগাযোগ করার কাজ দেওয়া হয়। ফলে অনেকেই শর্টকাটে কাজ শেষ করেছেন। তিনি বলেন, ‘যখন মাঠকর্মীরা কাউকে খুঁজে পেতেন না, তখন নিজেরাই ফরম পূরণ করে সেখানে নিজের স্বাক্ষর দিয়ে জমা দিতেন। ফলে অনেক প্রকৃত ভোটার বাদ পড়েছেন, আবার যারা বিহারে নেই তাদের অনেকের নাম তালিকায় থেকে গেছে।’

পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা, এই প্রক্রিয়া কেবল অসতর্কতার ফল নয়, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। দিল্লির আইনজীবী ও এই প্রক্রিয়ার সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা প্রশান্ত ভূষণ বলেন, ‘যদি তারা সচেতনভাবে সেই সব মানুষকে ভোটের বাইরে রাখে, যারা সরকারের পক্ষে ভোট দেয় না, তাহলে এর প্রভাব বিশাল হবে। সাধারণত নির্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ধারণ হয় মাত্র ৪ থেকে ৬ শতাংশ ভোটে।’

মাথাপিছু জিডিপির হিসাবে ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র রাজ্য বিহার। এই দারিদ্র্যের মূল কারণ—ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের দমনমূলক নীতি, দুর্বল শাসনব্যবস্থা, আর খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চল ঝাড়খণ্ডের আলাদা হয়ে যাওয়া। ২০০০ সালে ঝাড়খন্ড পৃথক রাজ্য হয়। বিহারকে বলা হয় জাতপাতভিত্তিক অস্থির রাজনীতির এক ফুটন্ত কড়াই। একই নেতা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজ্য শাসন করছেন—একবার এই জোটে, আরেকবার প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে যোগ দিয়ে। বিহারের সংবাদমাধ্যম ডেমোক্রেটিক চরখার সম্পাদক আমির আব্বাস বলেন, এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণেই হয়তো বিহারকে বলা হয় ‘ভারতীয় রাজনীতির পরীক্ষাগার’।

কোভিড মহামারি ছড়িয়ে পড়লেও ২০২০ সালের অক্টোবরে প্রথম রাজ্য হিসেবে বিধানসভা নির্বাচন আয়োজন করে বিহার। ফলে রাজনীতিকেরা দেশজুড়ে তীব্র সংক্রমণের মধ্যেও মুখে মাস্ক না পরে, স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে না মেনেই বিশাল জনসভা করেন। দুই বছর পর, বিহার আবারও প্রথম রাজ্য হিসেবে জনগণনার সময় জাতিগত তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। এই তথ্য পরে সর্বভারতীয় জনগণনায়ও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

আমির আব্বাসের আশঙ্কা, এবার যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, সেটিও রাজনৈতিকভাবে ভোটারদের বঞ্চিত করার এক নতুন পরীক্ষা। সমালোচকেরা বলছেন, এই প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশেষ করে মুসলিম, খ্রিষ্টান ও নিম্নবর্ণের মানুষদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে—যাঁরা সাধারণত নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিরোধী জোটকে সমর্থন করেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রথমে জানিয়েছিল, নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ১১ ধরনের কাগজপত্রের যেকোনো একটি গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু বিহারের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের কাছে থাকা, সবচেয়ে পরিচিত ও প্রচলিত পরিচয়পত্র আধার কার্ড ওই তালিকায় ছিল না। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, বরং যে নথিগুলো এসআইআর প্রক্রিয়ায় চাওয়া হয়েছিল—যেমন দশম শ্রেণির ভর্তি ফর্ম বা জমির দলিল—সেগুলো রাজ্যের বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছেই নেই।

গত ৮ সেপ্টেম্বর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, আধার কার্ডকেও নাগরিকত্ব যাচাইয়ের বৈধ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এসআইআর–এর দ্বিতীয় ধাপে, যাঁরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, তাঁরা আপত্তি জানিয়ে পুনরায় ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করতে পারতেন। কিন্তু রাজ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৭০ শতাংশ। ফলে অনেকে নিজের নাম বাদ পড়েছে কিনা, সেটিই যাচাই করতে পারেননি। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ১ আগস্ট। কিন্তু যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ পায় আরও দুই সপ্তাহ পর—১৭ আগস্ট।

এই খবর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের কর্মীরা। কয়েক সপ্তাহ ধরে পাটনার মুসলিম অধ্যুষিত ফুলওয়ারি শরিফ এলাকায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে লোকজনকে জানান দিচ্ছিলেন সমাজকর্মী জাহিব আজমল। তিনি তাঁদের জানাচ্ছিলেন—তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। আজমল বলেন, অনেকেই তাঁকে বলেছেন, ‘আমরা তো জানিই না কীভাবে তালিকা দেখতে হয়। আমাদের নাম কখনো বাদ পড়েনি। তাহলে কেন বাদ যাবে?’ তিনি আরও বলেন, ‘শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।’

সরকারি এই এসআইআর তালিকায় অস্পষ্ট ঠিকানা আর ভুল তথ্যের কারণে কর্মীদের কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। আজমল বলেন, ‘তথ্য এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, যাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের আমরা খুঁজেই পাচ্ছি না। কোনো একটি এলাকায় যদি আপনার কেউ পরিচিত না থাকে তাহলে সেখানে কেবল তালিকা ধরে কাউকে খুঁজে পাবেন না।’

প্রথম ধাপের নির্বাচনী নিবন্ধন যাচাই (এসআইআর) শেষে প্রায় ২২ লাখ মানুষ ভোটার নিবন্ধন করেন। তবে ভারতের নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, তাদের বেশির ভাগই নতুন ভোটার। তারা আগের তালিকায় ছিলেন না। অন্যদিকে, শুধু বিহারেই প্রায় ৬৮ লাখ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক নির্দেশনাও দিয়েছিল বলে অভিযোগ করেন প্রশান্ত ভূষণ। তাঁর অভিযোগ, কমিশন ‘আসলে বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।’ তিনি বলেন, ‘তারা যদি ইচ্ছা করে সংখ্যালঘু ও দলিতদের মতো নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে তালিকা থেকে বাদ দিতে পারে, আর এমন ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে—যারা বিজেপিকে ভোট দেয়, তাহলে তারা অবশ্যই সেটা করবে।’

তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী টপ্পো মনে করেন, তাঁর পরিবারের দ্বৈত সংখ্যালঘু পরিচয়ই (দলিত ও খ্রিষ্টান) হয়তো তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার কারণ। তিনি বলেন, ‘একে আমি তফসিলি জাতির মানুষ, আবার খ্রিষ্টানও। এ কারণে আমার নাম কেটে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।’ অবশ্য পরে, স্থানীয় এক সাংবাদিক টপ্পোর ঘটনা প্রকাশ করার পর, এক নির্বাচনী কর্মকর্তা এসে তাঁর পরিবারের তিন সদস্যের নাম পুনরায় নিবন্ধন করেন।

ভোটার যাচাই অভিযানের প্রভাব শুধু ভোটাধিকারেই সীমাবদ্ধ নয়। বিহারের এই যাচাই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি মোদি সরকার এমন এক উদ্যোগ চালাচ্ছে, যার মাধ্যমে বৈধ কাগজপত্রবিহীন মুসলমানদের জোর করে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। বিহারেও নির্বাচন কমিশন দাবি করছে, এই যাচাই প্রক্রিয়া অবৈধ বিদেশিদের ভোট দেওয়া ঠেকাবে।

তবে বিরোধী দল ও অধিকারকর্মীরা আশঙ্কা করছেন, যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ছে, ভবিষ্যতে তাদের একইভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হতে পারে। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির (লেনিনবাদী) মুখপাত্র কুমার পারভেজ বলেন, ‘যদি তাদের নাম ভোটার তালিকায় না থাকে, তাহলে আগামী দিনে তারা নাগরিক হিসেবেও থাকবেন না।’

ভোটার নিবন্ধনকে নাগরিকত্ব প্রমাণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা মোদির বিজেপির এক পরীক্ষিত কৌশল। ২০১৯ সাল থেকে দলটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে, সারা দেশে নাগরিকত্ব যাচাই অভিযান চালাবে। এখন পর্যন্ত একমাত্র যে রাজ্যে যাচাই সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য দেখাতে হয়েছিল—১৯৭১ সালের আগে পরিবারের কোনো সদস্যের নাম ভোটার তালিকায় ছিল কি না।

বিহারের অনেকে এখন আশঙ্কা করছেন, ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা তাদের পরিবারের নাগরিকত্বই বিপন্ন করতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত ডাক কর্মী কৃষ্ণ দয়াল সিংকে টপ্পোর মায়ের মতো ‘মেরে ফেলেছিল’ ভারত সরকার। তিনি বলেন, ‘ভবিষ্যতে আমার সন্তানেরা হয়তো এমন প্রশ্নের মুখে পড়বে যে, “তোমার দাদু তো ভোটার ছিলেন না, নাগরিকও ছিলেন না, তাহলে তুমি এ দেশে এলে কীভাবে?”’

দয়াল সিং জানান, তাঁর অবশ্য কপাল ভালো। কারণ, প্রথম ধাপের এসআইআর–এ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, এক নির্বাচনী কর্মকর্তা তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে ভোটার হিসেবে পুনর্নিবন্ধনের আবেদন করান।

অনেকের কাছে এই ভোটার নিবন্ধন লাইফলাইন বা জীবনরেখার মতো। ৯২ বছর বয়সী জিতনি দেবী তাঁর মাসিক সরকারি পেনশন ১ হাজার ১০০ রুপি দিয়ে খাবার এবং ওষুধের খরচ চালাতেন। এসআইআর চলাকালে, দেবীর পরিবারের ৭ জনের মধ্যে মাত্র দুজন তাদের গণনা ফর্ম জমা দিয়েছিলেন। নিরক্ষর জিতনি দেবী প্রথমে এই প্রক্রিয়ার দিকে মনোযোগ দেননি। অবশ্য দেওয়ার কোনো কারণও ছিল না। কারণ, নির্বাচনী কর্মকর্তারা তাঁর বাড়িতে আলমপুরে গ্রামে যাননি।

কিন্তু আগস্টে দেবী ব্যাংকে পেনশন নিতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন, তিনি আর নিবন্ধিত নন। যেহেতু নিবন্ধন নেই, তাই তাঁর পেনশনও নেই। পরে, স্থানীয় এনজিও মানথনের এক কর্মী তাঁকে জানান যে, এসআইআর–এ তাঁকে মৃত দেখানো হয়েছে।

জিতনি দেবী বলেন, ‘আমি জানি না আমি কী করব। আমি জানি না, সরকারই বা আমার সঙ্গে কী করবে। আমি জানি না আমি কীভাবে বাঁচব।’

এসআইআর-এর প্রভাব কতটা, তার পূর্ণ চিত্র প্রকাশ পেতে মাস কয়েক লাগবে। যদিও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট অক্টোবর পর্যন্ত প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে শুনানি চালিয়ে গেছে। সর্বোচ্চ আদালত এসআইআর-এর ফলাফল বাতিল করতে পারে। ফলে বিহার রাজ্যে বিজেপি কি শাসক জোটের নেতৃত্বে থাকবে না কি থাকবে না—তা ১৪ নভেম্বরের রাজ্য নির্বাচনের পরই পরিষ্কার হবে।

কিন্তু যা কিছু বিহারে ঘটছে, শিগগিরই দেশের অন্যান্য জায়গায়ও এর পুনরাবৃত্তি হবে। রাজ্যের ভোটার যাচাই অভিযান শেষের পথে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা রাজ্য-স্তরের সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ সারা দেশে এসআইআর-এর প্রস্তুতি নিতে। গত ২৭ অক্টোবর আরও ১২টি অতিরিক্ত রাজ্য ও অঞ্চলে এসআইআর শুরু হয়েছে। এসব রাজ্য ও অঞ্চলে প্রায় ৫০ কোটি ভোটার আছে।

১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের নাগরিকত্ব যাচাই করার বিশাল কর্মযজ্ঞের বিষয়ে সমালোচকেরা বলছেন, এর ফলে প্রায় ৯ কোটি ভারতীয় ভোটাধিকার হারাতে পারেন। আর এ কারণেই মূলত বিহারের ঘটনা জাতীয় বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। গত আগস্টে বিরোধীদলীয় সাংসদ ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস দলের নেতা রাহুল গান্ধী এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিহারে মিছিলের নেতৃত্ব দেন। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর নেতারাও সেখানে অংশ নেন।

বিহারের ভোটার যাচাই অভিযান এখন নাগরিক সমাজ কর্মী ও বিরোধীদলীয় দলগুলোর চোখে ভারতের গণতান্ত্রিক বৈধতা রক্ষার নতুন সংগ্রাম। এই বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠন পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজের ভাইস–প্রেসিডেন্ট পুষ্পেন্দ্র বলেন, ‘এখন এটা একজাতীয় অভিযান। এই এসআইআর অন্য রাজ্যেও যাচ্ছে এবং তারা (বিরোধী দল) জানে যে, তাদের এমন ক্যাম্পেইন গড়ে তুলতে হবে যাতে এই প্রক্রিয়াকে পরাস্ত করা যায়।’

তথ্যসূত্র: ফরেন পলিসি

বিহারের বাসিন্দা ৩৮ বছর বয়সী ক্লেরেন্স টপ্পো তাঁর এক বন্ধুর কাছে জানতে পারেন, তাঁর মা মারা গেছেন। ঘটনা চলতি বছরের আগস্টের শুরুর দিকের। টপ্পো খবর পেয়ে বেশ অবাক হন। কারণ, তিনি মায়ের সঙ্গেই থাকেন, মা সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে। কিন্তু ৭৪ বছর বয়সী মেরি টপ্পো ভারত সরকারের নথিতে মৃত।

ভারতের বিহার রাজ্যে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের বিশাল কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। লক্ষ্য—প্রতিটি নিবন্ধিত ভোটারের পরিচয় যাচাই করা এবং রাজ্যের বাইরে থাকা ও মৃত ব্যক্তিদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। ক্লেরেন্স টপ্পো এই যাচাই অভিযানের কথা জানতেন। কিন্তু তাঁর পরিবারের কাছে কেউ কোনো নথি দেখতে আসেনি, নাগরিকদেরও কেউ নিজ গরজে কাগজপত্র জমা দিতে যায়নি।

টপ্পোর জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তিনি জানতে পারেন, যে বিহারে যিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, সেখানেই নাকি তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, নথিপত্র দেখাচ্ছে তিনি নাকি রাজ্যের বাইরে চলে গেছেন। তাঁর দুই ভাইয়ের নামও অনুপস্থিতদের তালিকায়। অথচ, তিন ভাইয়ের মধ্যে কেবল একজন অন্য রাজ্যে গেছেন। টপ্পো বলেন, ‘আমি খুব অবাক হয়েছি। আমি ভারতে থাকার পরও যদি আমার ভোটার পরিচয় কেড়ে নেওয়া হয়—তাহলে সেটা তো অনেক বড় ব্যাপার।’

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে অনেক সংখ্যালঘুর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়, টপ্পো এই ধর্মের মানুষ। পাশাপাশি তিনি দলিত, অর্থাৎ ভারতের বর্ণ প্রথায় ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সদস্য। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার সংখ্যালঘুদের অধিকার উপেক্ষা করছে—এমনটা ভেবে টপ্পো চেয়েছিলেন নভেম্বরের রাজ্য নির্বাচনে ‘পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিতে’। কিন্তু পরিবারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার খবর শোনার পর তাঁর সেই আশাও শেষ! টপ্পো বলেন, ‘ভোট আমাদের দেশের লাগাম ধরার অধিকার। এটা আমাদের মৌলিক অধিকার।’

বিহারে চলমান ভোটার যাচাই প্রক্রিয়ায় লাখ লাখ মানুষ কার্যত ভোটাধিকার হারিয়েছেন। নাগরিক সমাজ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, এটি বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনী মাঠ ক্ষমতাসীনদের পক্ষে নেওয়ার নতুন কৌশল। বিহারের প্রায় ৬৮ লাখ ভোটারের নাম, অর্থাৎ মোট ৭ কোটি ৯০ লাখ ভোটারের প্রায় ৮ শতাংশ, এই যাচাই প্রক্রিয়ায় বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে— স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর। এই প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। রায় এলে নতুন ভোটার তালিকা বাতিলও হতে পারে।

এসআইআর-এর প্রথম ধাপে নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) কর্মীদের এক মাসের মধ্যে বিহারের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ভোটারদের কাছ থেকে নথি সংগ্রহ করে একটি খসড়া তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয় এবং হয়ওনি। বিহার পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজের (পিইউসিএল) সাধারণ সম্পাদক সরফরাজ উদ্দিন বলেন, ‘এক মাসে প্রতিটি ঘরে যাওয়া, প্রতিটি ভোটারের সঙ্গে দেখা করা, ফরম নেওয়া এবং নথি সংযুক্ত করা—একেবারেই অসম্ভব।’

সরফরাজ জানান, ২০০৩ সালে এসআইআর সম্পূর্ণ করতে এক বছর লেগেছিল। কিন্তু এবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়নি, তবু প্রত্যেককে এক মাসে প্রায় ৯০০ ভোটারের সঙ্গে যোগাযোগ করার কাজ দেওয়া হয়। ফলে অনেকেই শর্টকাটে কাজ শেষ করেছেন। তিনি বলেন, ‘যখন মাঠকর্মীরা কাউকে খুঁজে পেতেন না, তখন নিজেরাই ফরম পূরণ করে সেখানে নিজের স্বাক্ষর দিয়ে জমা দিতেন। ফলে অনেক প্রকৃত ভোটার বাদ পড়েছেন, আবার যারা বিহারে নেই তাদের অনেকের নাম তালিকায় থেকে গেছে।’

পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা, এই প্রক্রিয়া কেবল অসতর্কতার ফল নয়, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। দিল্লির আইনজীবী ও এই প্রক্রিয়ার সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা প্রশান্ত ভূষণ বলেন, ‘যদি তারা সচেতনভাবে সেই সব মানুষকে ভোটের বাইরে রাখে, যারা সরকারের পক্ষে ভোট দেয় না, তাহলে এর প্রভাব বিশাল হবে। সাধারণত নির্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ধারণ হয় মাত্র ৪ থেকে ৬ শতাংশ ভোটে।’

মাথাপিছু জিডিপির হিসাবে ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র রাজ্য বিহার। এই দারিদ্র্যের মূল কারণ—ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের দমনমূলক নীতি, দুর্বল শাসনব্যবস্থা, আর খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চল ঝাড়খণ্ডের আলাদা হয়ে যাওয়া। ২০০০ সালে ঝাড়খন্ড পৃথক রাজ্য হয়। বিহারকে বলা হয় জাতপাতভিত্তিক অস্থির রাজনীতির এক ফুটন্ত কড়াই। একই নেতা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজ্য শাসন করছেন—একবার এই জোটে, আরেকবার প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে যোগ দিয়ে। বিহারের সংবাদমাধ্যম ডেমোক্রেটিক চরখার সম্পাদক আমির আব্বাস বলেন, এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণেই হয়তো বিহারকে বলা হয় ‘ভারতীয় রাজনীতির পরীক্ষাগার’।

কোভিড মহামারি ছড়িয়ে পড়লেও ২০২০ সালের অক্টোবরে প্রথম রাজ্য হিসেবে বিধানসভা নির্বাচন আয়োজন করে বিহার। ফলে রাজনীতিকেরা দেশজুড়ে তীব্র সংক্রমণের মধ্যেও মুখে মাস্ক না পরে, স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে না মেনেই বিশাল জনসভা করেন। দুই বছর পর, বিহার আবারও প্রথম রাজ্য হিসেবে জনগণনার সময় জাতিগত তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। এই তথ্য পরে সর্বভারতীয় জনগণনায়ও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

আমির আব্বাসের আশঙ্কা, এবার যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, সেটিও রাজনৈতিকভাবে ভোটারদের বঞ্চিত করার এক নতুন পরীক্ষা। সমালোচকেরা বলছেন, এই প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশেষ করে মুসলিম, খ্রিষ্টান ও নিম্নবর্ণের মানুষদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে—যাঁরা সাধারণত নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিরোধী জোটকে সমর্থন করেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রথমে জানিয়েছিল, নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ১১ ধরনের কাগজপত্রের যেকোনো একটি গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু বিহারের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের কাছে থাকা, সবচেয়ে পরিচিত ও প্রচলিত পরিচয়পত্র আধার কার্ড ওই তালিকায় ছিল না। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, বরং যে নথিগুলো এসআইআর প্রক্রিয়ায় চাওয়া হয়েছিল—যেমন দশম শ্রেণির ভর্তি ফর্ম বা জমির দলিল—সেগুলো রাজ্যের বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছেই নেই।

গত ৮ সেপ্টেম্বর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, আধার কার্ডকেও নাগরিকত্ব যাচাইয়ের বৈধ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এসআইআর–এর দ্বিতীয় ধাপে, যাঁরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, তাঁরা আপত্তি জানিয়ে পুনরায় ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করতে পারতেন। কিন্তু রাজ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৭০ শতাংশ। ফলে অনেকে নিজের নাম বাদ পড়েছে কিনা, সেটিই যাচাই করতে পারেননি। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ১ আগস্ট। কিন্তু যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ পায় আরও দুই সপ্তাহ পর—১৭ আগস্ট।

এই খবর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের কর্মীরা। কয়েক সপ্তাহ ধরে পাটনার মুসলিম অধ্যুষিত ফুলওয়ারি শরিফ এলাকায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে লোকজনকে জানান দিচ্ছিলেন সমাজকর্মী জাহিব আজমল। তিনি তাঁদের জানাচ্ছিলেন—তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। আজমল বলেন, অনেকেই তাঁকে বলেছেন, ‘আমরা তো জানিই না কীভাবে তালিকা দেখতে হয়। আমাদের নাম কখনো বাদ পড়েনি। তাহলে কেন বাদ যাবে?’ তিনি আরও বলেন, ‘শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।’

সরকারি এই এসআইআর তালিকায় অস্পষ্ট ঠিকানা আর ভুল তথ্যের কারণে কর্মীদের কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। আজমল বলেন, ‘তথ্য এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, যাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের আমরা খুঁজেই পাচ্ছি না। কোনো একটি এলাকায় যদি আপনার কেউ পরিচিত না থাকে তাহলে সেখানে কেবল তালিকা ধরে কাউকে খুঁজে পাবেন না।’

প্রথম ধাপের নির্বাচনী নিবন্ধন যাচাই (এসআইআর) শেষে প্রায় ২২ লাখ মানুষ ভোটার নিবন্ধন করেন। তবে ভারতের নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, তাদের বেশির ভাগই নতুন ভোটার। তারা আগের তালিকায় ছিলেন না। অন্যদিকে, শুধু বিহারেই প্রায় ৬৮ লাখ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক নির্দেশনাও দিয়েছিল বলে অভিযোগ করেন প্রশান্ত ভূষণ। তাঁর অভিযোগ, কমিশন ‘আসলে বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।’ তিনি বলেন, ‘তারা যদি ইচ্ছা করে সংখ্যালঘু ও দলিতদের মতো নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে তালিকা থেকে বাদ দিতে পারে, আর এমন ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে—যারা বিজেপিকে ভোট দেয়, তাহলে তারা অবশ্যই সেটা করবে।’

তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী টপ্পো মনে করেন, তাঁর পরিবারের দ্বৈত সংখ্যালঘু পরিচয়ই (দলিত ও খ্রিষ্টান) হয়তো তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার কারণ। তিনি বলেন, ‘একে আমি তফসিলি জাতির মানুষ, আবার খ্রিষ্টানও। এ কারণে আমার নাম কেটে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।’ অবশ্য পরে, স্থানীয় এক সাংবাদিক টপ্পোর ঘটনা প্রকাশ করার পর, এক নির্বাচনী কর্মকর্তা এসে তাঁর পরিবারের তিন সদস্যের নাম পুনরায় নিবন্ধন করেন।

ভোটার যাচাই অভিযানের প্রভাব শুধু ভোটাধিকারেই সীমাবদ্ধ নয়। বিহারের এই যাচাই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি মোদি সরকার এমন এক উদ্যোগ চালাচ্ছে, যার মাধ্যমে বৈধ কাগজপত্রবিহীন মুসলমানদের জোর করে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। বিহারেও নির্বাচন কমিশন দাবি করছে, এই যাচাই প্রক্রিয়া অবৈধ বিদেশিদের ভোট দেওয়া ঠেকাবে।

তবে বিরোধী দল ও অধিকারকর্মীরা আশঙ্কা করছেন, যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ছে, ভবিষ্যতে তাদের একইভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হতে পারে। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির (লেনিনবাদী) মুখপাত্র কুমার পারভেজ বলেন, ‘যদি তাদের নাম ভোটার তালিকায় না থাকে, তাহলে আগামী দিনে তারা নাগরিক হিসেবেও থাকবেন না।’

ভোটার নিবন্ধনকে নাগরিকত্ব প্রমাণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা মোদির বিজেপির এক পরীক্ষিত কৌশল। ২০১৯ সাল থেকে দলটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে, সারা দেশে নাগরিকত্ব যাচাই অভিযান চালাবে। এখন পর্যন্ত একমাত্র যে রাজ্যে যাচাই সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য দেখাতে হয়েছিল—১৯৭১ সালের আগে পরিবারের কোনো সদস্যের নাম ভোটার তালিকায় ছিল কি না।

বিহারের অনেকে এখন আশঙ্কা করছেন, ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা তাদের পরিবারের নাগরিকত্বই বিপন্ন করতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত ডাক কর্মী কৃষ্ণ দয়াল সিংকে টপ্পোর মায়ের মতো ‘মেরে ফেলেছিল’ ভারত সরকার। তিনি বলেন, ‘ভবিষ্যতে আমার সন্তানেরা হয়তো এমন প্রশ্নের মুখে পড়বে যে, “তোমার দাদু তো ভোটার ছিলেন না, নাগরিকও ছিলেন না, তাহলে তুমি এ দেশে এলে কীভাবে?”’

দয়াল সিং জানান, তাঁর অবশ্য কপাল ভালো। কারণ, প্রথম ধাপের এসআইআর–এ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, এক নির্বাচনী কর্মকর্তা তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে ভোটার হিসেবে পুনর্নিবন্ধনের আবেদন করান।

অনেকের কাছে এই ভোটার নিবন্ধন লাইফলাইন বা জীবনরেখার মতো। ৯২ বছর বয়সী জিতনি দেবী তাঁর মাসিক সরকারি পেনশন ১ হাজার ১০০ রুপি দিয়ে খাবার এবং ওষুধের খরচ চালাতেন। এসআইআর চলাকালে, দেবীর পরিবারের ৭ জনের মধ্যে মাত্র দুজন তাদের গণনা ফর্ম জমা দিয়েছিলেন। নিরক্ষর জিতনি দেবী প্রথমে এই প্রক্রিয়ার দিকে মনোযোগ দেননি। অবশ্য দেওয়ার কোনো কারণও ছিল না। কারণ, নির্বাচনী কর্মকর্তারা তাঁর বাড়িতে আলমপুরে গ্রামে যাননি।

কিন্তু আগস্টে দেবী ব্যাংকে পেনশন নিতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন, তিনি আর নিবন্ধিত নন। যেহেতু নিবন্ধন নেই, তাই তাঁর পেনশনও নেই। পরে, স্থানীয় এনজিও মানথনের এক কর্মী তাঁকে জানান যে, এসআইআর–এ তাঁকে মৃত দেখানো হয়েছে।

জিতনি দেবী বলেন, ‘আমি জানি না আমি কী করব। আমি জানি না, সরকারই বা আমার সঙ্গে কী করবে। আমি জানি না আমি কীভাবে বাঁচব।’

এসআইআর-এর প্রভাব কতটা, তার পূর্ণ চিত্র প্রকাশ পেতে মাস কয়েক লাগবে। যদিও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট অক্টোবর পর্যন্ত প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে শুনানি চালিয়ে গেছে। সর্বোচ্চ আদালত এসআইআর-এর ফলাফল বাতিল করতে পারে। ফলে বিহার রাজ্যে বিজেপি কি শাসক জোটের নেতৃত্বে থাকবে না কি থাকবে না—তা ১৪ নভেম্বরের রাজ্য নির্বাচনের পরই পরিষ্কার হবে।

কিন্তু যা কিছু বিহারে ঘটছে, শিগগিরই দেশের অন্যান্য জায়গায়ও এর পুনরাবৃত্তি হবে। রাজ্যের ভোটার যাচাই অভিযান শেষের পথে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা রাজ্য-স্তরের সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ সারা দেশে এসআইআর-এর প্রস্তুতি নিতে। গত ২৭ অক্টোবর আরও ১২টি অতিরিক্ত রাজ্য ও অঞ্চলে এসআইআর শুরু হয়েছে। এসব রাজ্য ও অঞ্চলে প্রায় ৫০ কোটি ভোটার আছে।

১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের নাগরিকত্ব যাচাই করার বিশাল কর্মযজ্ঞের বিষয়ে সমালোচকেরা বলছেন, এর ফলে প্রায় ৯ কোটি ভারতীয় ভোটাধিকার হারাতে পারেন। আর এ কারণেই মূলত বিহারের ঘটনা জাতীয় বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। গত আগস্টে বিরোধীদলীয় সাংসদ ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস দলের নেতা রাহুল গান্ধী এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিহারে মিছিলের নেতৃত্ব দেন। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর নেতারাও সেখানে অংশ নেন।

বিহারের ভোটার যাচাই অভিযান এখন নাগরিক সমাজ কর্মী ও বিরোধীদলীয় দলগুলোর চোখে ভারতের গণতান্ত্রিক বৈধতা রক্ষার নতুন সংগ্রাম। এই বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠন পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজের ভাইস–প্রেসিডেন্ট পুষ্পেন্দ্র বলেন, ‘এখন এটা একজাতীয় অভিযান। এই এসআইআর অন্য রাজ্যেও যাচ্ছে এবং তারা (বিরোধী দল) জানে যে, তাদের এমন ক্যাম্পেইন গড়ে তুলতে হবে যাতে এই প্রক্রিয়াকে পরাস্ত করা যায়।’

তথ্যসূত্র: ফরেন পলিসি

মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাস ২০০১ সালে বিশ্বের শীর্ষ উদীয়মান চার অর্থনীতির দেশকে বোঝাতে ব্রিক (বিআরআইসি—ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন) ধারণার প্রবর্তন করে। দক্ষিণ আফ্রিকা শুরুতে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ধারণাটি গ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত হয় ব্র

১১ আগস্ট ২০২৩

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

৩ ঘণ্টা আগে

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কী কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

১ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় এক বছর পূর্তির লগ্নে এই নির্বাচনকে ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

১ দিন আগে