আজকের পত্রিকা ডেস্ক

চলতি মাসের শুরুর দিকে ফিলিস্তিনি কূটনীতিক ড. হুসসাম জুমলাতকে লন্ডনভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক চ্যাথাম হাউসে এক আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঠিক সেই সময়টাতেই বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সসহ আরও কয়েকটি দেশ জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই আলোচনায় জুমলাত স্পষ্ট বুঝে গিয়েছিলেন যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

তবে ড. জুমলাত সতর্ক করে বলেন, ‘নিউইয়র্কে আপনারা যা দেখতে যাচ্ছেন, তা হয়তো দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান কার্যকর করার আসল শেষ প্রচেষ্টা হতে পারে। সেটি যেন কোনোভাবেই ব্যর্থ না হয়।’ জুমলাত যে আশা চ্যাথাম হাউসে প্রকাশ করেছিলেন, কয়েক সপ্তাহ পর সেটাই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াও এবার ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এ ঘোষণা দেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে বেড়ে চলা ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে আমরা কাজ করছি শান্তির সম্ভাবনা আর দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান বাঁচিয়ে রাখতে। এর মানে হচ্ছে, একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ইসরায়েলের পাশাপাশি একটি টিকে থাকার মতো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়ে তোলা—বর্তমানে দুটোরই অভাব রয়েছে।’

এর আগে ১৫০টিরও বেশি দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে যুক্তরাজ্যসহ নতুন কিছু দেশের যোগ হওয়াকে অনেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন। ফিলিস্তিনি প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তা জাভিয়ের আবু ঈদ বলেন, ‘বিশ্বে এর আগে ফিলিস্তিন কখনোই এতটা শক্তিশালী অবস্থানে ছিল না। বিশ্ব এখন ফিলিস্তিনের জন্য এক হয়ে উঠছে।’

তবে এখানে জটিল কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে—ফিলিস্তিন আসলে কী এবং এমন কোনো রাষ্ট্র আদৌ আছে কি, যাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়? কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য ১৯৩৩ সালের উরুগুয়ের মন্টেভিডিও কনভেনশনে চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে দুটি শর্ত পূরণের দাবি তুলতে পারে ফিলিস্তিন। এর একটি হলো—স্থায়ী জনসংখ্যা (যদিও গাজায় যুদ্ধের কারণে এটি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে) এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা। ড. জুমলাত নিজেই এর প্রমাণ।

কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের শর্ত পূরণ এখনো হয়নি। চূড়ান্ত সীমান্ত নিয়ে কোনো সমঝোতা নেই (কোনো কার্যকর শান্তি প্রক্রিয়াও নেই)। ফলে ‘ফিলিস্তিন’ বলতে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিতে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গঠিত হবে তিনটি অংশ নিয়ে—পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েল এই তিনটি এলাকাই দখল করেছিল।

মানচিত্রে চোখ বোলালেই সমস্যাগুলো ধরা পড়ে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে টানা প্রায় ৭৫ বছর পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা ভৌগোলিকভাবে আলাদা হয়ে আছে। পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনা ও ইহুদি বসতির কারণে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (যা ১৯৯০-এর দশকের অসলো শান্তি চুক্তির পর গঠিত হয়) হাতে রয়েছে কেবল প্রায় ৪০ শতাংশ ভূখণ্ডের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ পশ্চিম তীরকে আরও খণ্ডিত করেছে, যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এটিকে দুর্বল করে তুলেছে।

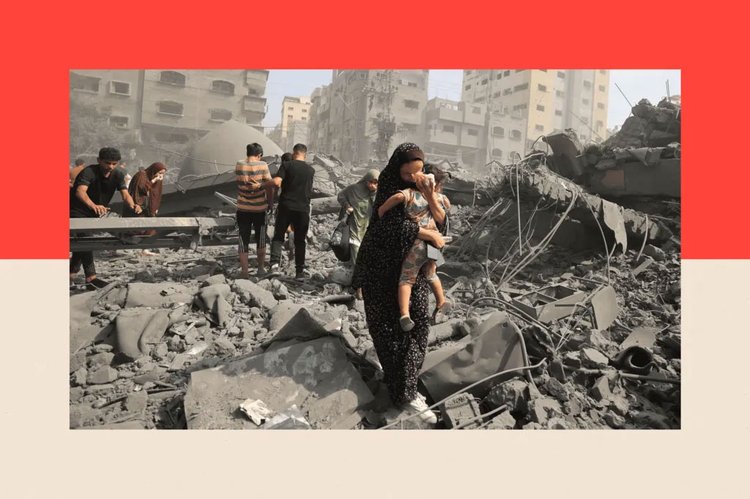

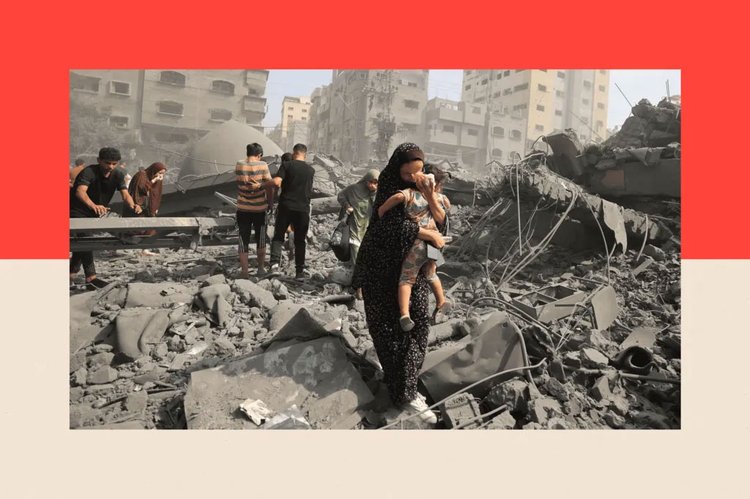

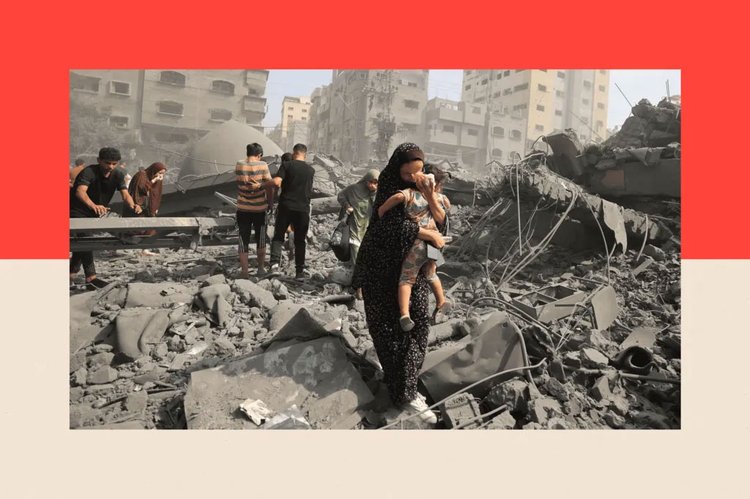

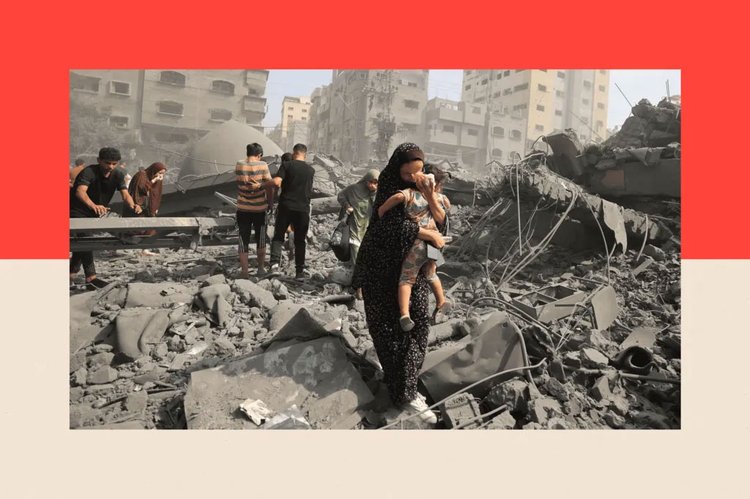

অন্যদিকে, পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনিরা তাঁদের রাজধানী হিসেবে দেখে। কিন্তু শহরটিকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা ইহুদি বসতি এটিকে পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। গাজার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে হামাসের হামলার পর শুরু হওয়া যুদ্ধের প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে উপত্যকার বড় একটি অংশ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এর বাইরেও সমাধান করার মতো একটি বড় প্রশ্ন রয়ে গেছে। রাষ্ট্র স্বীকৃতির জন্য মন্টেভিডিও কনভেনশনে চতুর্থ যে মানদণ্ড রয়েছে, তা হলো—একটি কার্যকর সরকার। এটাই এখন ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

১৯৯৪ সালে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থার (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন—পিএলও) মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয় ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষ (যা সাধারণভাবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বা পিএ নামেই পরিচিত)। এটি গাজা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর আংশিক বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ চালাত।

কিন্তু ২০০৭ সালে হামাস ও প্রধান পিএলওর রাজনৈতিক শাখা ফাতাহর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর থেকে গাজা ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের অধীনে বসবাস করছে। গাজার ক্ষমতায় হামাস, আর পশ্চিম তীরে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ, যার প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

এভাবে যে ফিলিস্তিনের কথা বলা হয়, তা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা হয়ে আছে ৭৭ বছর ধরে এবং রাজনৈতিক বিভাজন চলছে ১৮ বছর ধরে। দীর্ঘ এই সময়ে পশ্চিম তীর ও গাজা আরও দূরে সরে গেছে একে অপরের কাছ থেকে। এর মধ্যে ফিলিস্তিনি রাজনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ ফিলিস্তিনি তাঁদের নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারিয়েছেন এবং অভ্যন্তরীণ কোনো সমঝোতা বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগতির ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

শেষবার ফিলিস্তিনে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছিল ২০০৬ সালে। অর্থাৎ, পশ্চিম তীর বা গাজায় ৩৬ বছরের কম বয়সী কোনো ফিলিস্তিনি জীবনে কখনো ভোট দিতে পারেননি। ফিলিস্তিনি আইনজীবী দিয়ানা বুত্তু বলেন, ‘এত বছর ধরে নির্বাচন না হওয়া সত্যিই মস্তিষ্ক অবশ করে দেওয়ার মতো। আমাদের নতুন নেতৃত্ব দরকার।’

এরপর, ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর বিষয়টি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। হাজার হাজার নাগরিক নিহত হওয়ার মুখে পশ্চিম তীরের সদর দপ্তরে বসে থাকা আব্বাসের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ কার্যত অসহায় দর্শকের ভূমিকায় পরিণত হয়েছে।

যখন পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত নির্বাসন থেকে ফিরে এসে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন স্থানীয় ফিলিস্তিনি রাজনীতিকেরা প্রায় উপেক্ষিত হয়ে পড়েন। ‘ভেতরের লোকেরা’ আরাফাতের ‘বাইরের লোকদের’ কর্তৃত্ববাদী ধরন মেনে নিতে পারেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে দুর্নীতির গুজবও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সুনাম ক্ষুণ্ন করে।

সবচেয়ে বড় বিষয়, সদ্য গঠিত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের ক্রমাগত বসতি স্থাপন রোধে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে প্রতিশ্রুতি আরাফাতের ঐতিহাসিক হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে (ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের সঙ্গে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে হোয়াইট হাউসের লনে) আশাব্যঞ্জকভাবে উত্থাপিত হয়েছিল, সেটিও বাস্তবায়ন হয়নি।

পরবর্তী বছরগুলোও ধীরস্থির রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য অনুকূল ছিল না। একের পর এক ব্যর্থ শান্তি উদ্যোগ, ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ, দুই পক্ষের চরমপন্থীদের সহিংসতা, ইসরায়েলের ডানপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়া এবং ২০০৭ সালে হামাস–ফাতাহর সহিংস বিভাজন—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে।

ফিলিস্তিনি ইতিহাসবিদ ইয়াজিদ সায়িঘ বলেন, ‘স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নতুন নতুন মুখ, নতুন প্রজন্ম উঠে আসত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি...দখলকৃত এলাকায় ফিলিস্তিনিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলাদা জায়গায় ভেঙে পড়েছে। এতে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে।’

তবু একজন নেতা উঠে এসেছিলেন—মারওয়ান বারঘৌতি। পশ্চিম তীরেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা বারঘৌতি ১৫ বছর বয়সেই আরাফাতের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ গোষ্ঠীতে সক্রিয় হন। দ্বিতীয় ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা তথা বিদ্রোহের সময় তিনি জনপ্রিয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঁচ ইসরায়েলিকে হত্যার পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়। তিনি সব সময় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে ২০০২ সাল থেকে তিনি ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী।

তবু যখন ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা হয়, তখন ফিলিস্তিনিরা প্রায় ২৫ বছর ধরে বন্দী একজন ব্যক্তির নামই বেশি উচ্চারণ করেন। পশ্চিম তীরভিত্তিক ‘প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড সার্ভে রিসার্চের’ সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ ফিলিস্তিনি বারঘৌতিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে চান। আর ২০০৫ সাল থেকে এই পদে থাকা মাহমুদ আব্বাসের সমর্থন অনেক কম।

মারওয়ান বারঘৌতি ফাতাহের জ্যেষ্ঠ সদস্য হলেও গাজায় জিম্মি থাকা ইসরায়েলিদের বিনিময়ে হামাস যেসব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির তালিকা দিচ্ছে, সেখানে তাঁর নামও গুরুত্বের সঙ্গে রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু তাঁকে মুক্তি দিতে ইসরায়েল কোনো আগ্রহ দেখায়নি। গত আগস্টের মাঝামাঝি এক ভিডিও প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যায়, ৬৬ বছর বয়সী কৃশকায় ও দুর্বল বারঘৌতিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভির উপহাস করছেন। বহু বছর পর এটাই ছিল বারঘৌতির প্রথম প্রকাশ্য উপস্থিতি।

গাজা যুদ্ধ শুরুরও আগে থেকেই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বলেন, ‘সবাই জানে, আমি-ই সেই ব্যক্তি, যিনি দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঠেকিয়ে রেখেছি। কারণ, তা হলে আমাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ত।’

আন্তর্জাতিকভাবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে আবার গাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে আহ্বান জানানো হলেও নেতানিয়াহু জোর দিয়ে বলেছেন, গাজার ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমিকা থাকবে না। তাঁর যুক্তি, মাহমুদ আব্বাস এখনো ৭ অক্টোবরের হামাস হামলার নিন্দা করেননি।

গত আগস্টে ইসরায়েল পশ্চিম তীরে এমন এক বসতি নির্মাণ পরিকল্পনায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়, যা কার্যত পূর্ব জেরুজালেমকে পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ৩ হাজার ৪০০টি বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন মেলে সে সময়। এ প্রসঙ্গে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ বলেন, এই পরিকল্পনা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাকে ‘সমাধিস্থ করবে। কারণ, স্বীকৃতি দেওয়ার মতো কিছু নেই, কাউকে স্বীকৃতি দেওয়ারও নেই’।

এ বিষয়কে নতুন কিছু নয় বলে মনে করেন ইয়াজিদ সাইয়িঘ। তিনি বলেন, ‘আপনি চাইলে আর্চএঞ্জেল মাইকেলকেও (ইসলামে যাকে ফেরেশতা মিকাইল বলা হয়) পৃথিবীতে নামিয়ে এনে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান করতে পারেন। তবু কোনো পার্থক্য হবে না। কারণ, যে পরিবেশে কাজ করতে হবে, তাতে কোনো ধরনের সাফল্য অর্জন একেবারেই অসম্ভব। আর এমন পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই চলছে।’

একটা বিষয় নিশ্চিত—যদি কোনো দিন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়ে ওঠেও, সেটা হামাস চালাবে না। ফ্রান্স ও সৌদি আরবের পৃষ্ঠপোষকতায় তিন দিনের এক সম্মেলনে গত জুলাইয়ে একটি ঘোষণা গৃহীত হয়। সেখানে বলা হয়, ‘হামাসকে অবশ্যই গাজায় তাদের শাসন শেষ করতে হবে এবং অস্ত্র ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।’

‘নিউইয়র্ক ঘোষণা’—নামে পরিচিত ওই ঘোষণা সব আরব রাষ্ট্র সমর্থন করে। পরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৪২ সদস্য দেশ তা সমর্থন করে। অন্যদিকে হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা গাজার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে প্রস্তুত—তবে সেটা হবে স্বাধীন টেকনোক্র্যাট বা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি প্রশাসনের কাছে।

বারঘৌতি কারাগারে, আব্বাসের বয়স প্রায় ৯০, হামাস ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পশ্চিম তীর ছিন্নভিন্ন—এমন অবস্থায় স্পষ্ট যে ফিলিস্তিনের নেতৃত্ব ও ঐক্য খুবই দুর্বল। তবে এ কারণে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে অমূল্য মনে করা যাবে না। ডায়ানা বুত্তু বলেন, ‘এটা আসলে অনেক মূল্যবান হতে পারে।’ তবে সতর্ক করে দিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘কিন্তু সেটা নির্ভর করবে এসব দেশ কেন করছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী।’

ব্রিটিশ সরকারের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শুধু প্রতীকী স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, ‘প্রশ্ন হলো, আমরা কি কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারব, নাকি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কেবল স্বীকৃতির এক উৎসব হয়ে থাকবে।’

‘নিউইয়র্ক ঘোষণায়’ স্বাক্ষরকারী দেশগুলো—যাদের মধ্যে ব্রিটেনও আছে—প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ফিলিস্তিন প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ‘বাস্তব, সময়ে সীমাবদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপ’ নেওয়ার। লন্ডনের কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দেন, ঘোষণায় গাজা ও পশ্চিম তীরকে ঐক্যবদ্ধ করা, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে সমর্থন দেওয়া, ফিলিস্তিনি নির্বাচন আয়োজন এবং গাজা পুনর্গঠনে আরব দেশগুলোর পরিকল্পনা—এমন কিছু পদক্ষেপের কথাই বলা হয়েছে, যা স্বীকৃতির পর অনুসরণ করা উচিত।

তবে তাঁরা জানেন, প্রতিবন্ধকতা ভয়াবহ। ইসরায়েল এখনো অনড়ভাবে বিরোধিতা করছে এবং হুমকি দিচ্ছে, পশ্চিম তীরের কিছু অংশ বা পুরোটা আনুষ্ঠানিকভাবে দখল (অ্যানেক্সেশন) করবে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, ‘এ বিষয়ে আমার (ব্রিটিশ) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য রয়েছে।’

গত আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র অস্বাভাবিক পদক্ষেপ নেয়—দশকের পর দশ ফিলিস্তিনি কর্মকর্তার ভিসা বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করে। এটা জাতিসংঘের নিজস্ব নিয়ম লঙ্ঘনের সম্ভাবনাও তৈরি করেছে। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা আছে এবং ট্রাম্প এখনো তাঁর তথাকথিত গাজা ‘রিভেরা পরিকল্পনায়’ অটল বলে মনে হচ্ছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ মেয়াদে গাজার ‘মালিকানা’ নেবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কোনো উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে শুধু ‘পুনর্গঠিত ফিলিস্তিনি স্বশাসন’ এবং গাজার সঙ্গে পশ্চিম তীরের কোনো ভবিষ্যৎ সংযোগের কথাও এতে নেই।

গাজার দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ হয়তো নির্ধারিত হবে নিউইয়র্ক ঘোষণা, ট্রাম্পের পরিকল্পনা এবং আরব দেশগুলোর পুনর্গঠন পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও। সব পরিকল্পনাই—তাদের নিজস্ব ভিন্ন পথে—চেষ্টা করছে গাজাকে গত দুই বছরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে কিছুটা হলেও কিছু উদ্ধার করতে। আর ভবিষ্যতে যা-ই আসুক, সেটা অবশ্যই উত্তর দিতে হবে—ফিলিস্তিন কেমন হবে এবং তাদের নেতৃত্ব কেমন হবে।

কিন্তু ফিলিস্তিনিদের মতো ডায়ানা বুত্তুর কাছে আরও জরুরি প্রশ্ন হলো অন্য কিছু। তিনি বলেন, আসলে তিনি চাইবেন এসব দেশ আরও হত্যা ঠেকাতে কাজ করুক। তাঁর ভাষায়, ‘রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেওয়ার চেয়ে বরং হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়াই জরুরি।’

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

চলতি মাসের শুরুর দিকে ফিলিস্তিনি কূটনীতিক ড. হুসসাম জুমলাতকে লন্ডনভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক চ্যাথাম হাউসে এক আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঠিক সেই সময়টাতেই বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সসহ আরও কয়েকটি দেশ জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই আলোচনায় জুমলাত স্পষ্ট বুঝে গিয়েছিলেন যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

তবে ড. জুমলাত সতর্ক করে বলেন, ‘নিউইয়র্কে আপনারা যা দেখতে যাচ্ছেন, তা হয়তো দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান কার্যকর করার আসল শেষ প্রচেষ্টা হতে পারে। সেটি যেন কোনোভাবেই ব্যর্থ না হয়।’ জুমলাত যে আশা চ্যাথাম হাউসে প্রকাশ করেছিলেন, কয়েক সপ্তাহ পর সেটাই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াও এবার ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এ ঘোষণা দেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে বেড়ে চলা ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে আমরা কাজ করছি শান্তির সম্ভাবনা আর দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান বাঁচিয়ে রাখতে। এর মানে হচ্ছে, একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ইসরায়েলের পাশাপাশি একটি টিকে থাকার মতো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়ে তোলা—বর্তমানে দুটোরই অভাব রয়েছে।’

এর আগে ১৫০টিরও বেশি দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে যুক্তরাজ্যসহ নতুন কিছু দেশের যোগ হওয়াকে অনেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন। ফিলিস্তিনি প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তা জাভিয়ের আবু ঈদ বলেন, ‘বিশ্বে এর আগে ফিলিস্তিন কখনোই এতটা শক্তিশালী অবস্থানে ছিল না। বিশ্ব এখন ফিলিস্তিনের জন্য এক হয়ে উঠছে।’

তবে এখানে জটিল কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে—ফিলিস্তিন আসলে কী এবং এমন কোনো রাষ্ট্র আদৌ আছে কি, যাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়? কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য ১৯৩৩ সালের উরুগুয়ের মন্টেভিডিও কনভেনশনে চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে দুটি শর্ত পূরণের দাবি তুলতে পারে ফিলিস্তিন। এর একটি হলো—স্থায়ী জনসংখ্যা (যদিও গাজায় যুদ্ধের কারণে এটি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে) এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা। ড. জুমলাত নিজেই এর প্রমাণ।

কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের শর্ত পূরণ এখনো হয়নি। চূড়ান্ত সীমান্ত নিয়ে কোনো সমঝোতা নেই (কোনো কার্যকর শান্তি প্রক্রিয়াও নেই)। ফলে ‘ফিলিস্তিন’ বলতে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিতে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গঠিত হবে তিনটি অংশ নিয়ে—পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েল এই তিনটি এলাকাই দখল করেছিল।

মানচিত্রে চোখ বোলালেই সমস্যাগুলো ধরা পড়ে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে টানা প্রায় ৭৫ বছর পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা ভৌগোলিকভাবে আলাদা হয়ে আছে। পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনা ও ইহুদি বসতির কারণে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (যা ১৯৯০-এর দশকের অসলো শান্তি চুক্তির পর গঠিত হয়) হাতে রয়েছে কেবল প্রায় ৪০ শতাংশ ভূখণ্ডের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ পশ্চিম তীরকে আরও খণ্ডিত করেছে, যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এটিকে দুর্বল করে তুলেছে।

অন্যদিকে, পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনিরা তাঁদের রাজধানী হিসেবে দেখে। কিন্তু শহরটিকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা ইহুদি বসতি এটিকে পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। গাজার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে হামাসের হামলার পর শুরু হওয়া যুদ্ধের প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে উপত্যকার বড় একটি অংশ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এর বাইরেও সমাধান করার মতো একটি বড় প্রশ্ন রয়ে গেছে। রাষ্ট্র স্বীকৃতির জন্য মন্টেভিডিও কনভেনশনে চতুর্থ যে মানদণ্ড রয়েছে, তা হলো—একটি কার্যকর সরকার। এটাই এখন ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

১৯৯৪ সালে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থার (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন—পিএলও) মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয় ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষ (যা সাধারণভাবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বা পিএ নামেই পরিচিত)। এটি গাজা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর আংশিক বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ চালাত।

কিন্তু ২০০৭ সালে হামাস ও প্রধান পিএলওর রাজনৈতিক শাখা ফাতাহর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর থেকে গাজা ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের অধীনে বসবাস করছে। গাজার ক্ষমতায় হামাস, আর পশ্চিম তীরে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ, যার প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

এভাবে যে ফিলিস্তিনের কথা বলা হয়, তা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা হয়ে আছে ৭৭ বছর ধরে এবং রাজনৈতিক বিভাজন চলছে ১৮ বছর ধরে। দীর্ঘ এই সময়ে পশ্চিম তীর ও গাজা আরও দূরে সরে গেছে একে অপরের কাছ থেকে। এর মধ্যে ফিলিস্তিনি রাজনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ ফিলিস্তিনি তাঁদের নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারিয়েছেন এবং অভ্যন্তরীণ কোনো সমঝোতা বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগতির ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

শেষবার ফিলিস্তিনে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছিল ২০০৬ সালে। অর্থাৎ, পশ্চিম তীর বা গাজায় ৩৬ বছরের কম বয়সী কোনো ফিলিস্তিনি জীবনে কখনো ভোট দিতে পারেননি। ফিলিস্তিনি আইনজীবী দিয়ানা বুত্তু বলেন, ‘এত বছর ধরে নির্বাচন না হওয়া সত্যিই মস্তিষ্ক অবশ করে দেওয়ার মতো। আমাদের নতুন নেতৃত্ব দরকার।’

এরপর, ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর বিষয়টি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। হাজার হাজার নাগরিক নিহত হওয়ার মুখে পশ্চিম তীরের সদর দপ্তরে বসে থাকা আব্বাসের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ কার্যত অসহায় দর্শকের ভূমিকায় পরিণত হয়েছে।

যখন পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত নির্বাসন থেকে ফিরে এসে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন স্থানীয় ফিলিস্তিনি রাজনীতিকেরা প্রায় উপেক্ষিত হয়ে পড়েন। ‘ভেতরের লোকেরা’ আরাফাতের ‘বাইরের লোকদের’ কর্তৃত্ববাদী ধরন মেনে নিতে পারেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে দুর্নীতির গুজবও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সুনাম ক্ষুণ্ন করে।

সবচেয়ে বড় বিষয়, সদ্য গঠিত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের ক্রমাগত বসতি স্থাপন রোধে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে প্রতিশ্রুতি আরাফাতের ঐতিহাসিক হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে (ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের সঙ্গে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে হোয়াইট হাউসের লনে) আশাব্যঞ্জকভাবে উত্থাপিত হয়েছিল, সেটিও বাস্তবায়ন হয়নি।

পরবর্তী বছরগুলোও ধীরস্থির রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য অনুকূল ছিল না। একের পর এক ব্যর্থ শান্তি উদ্যোগ, ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ, দুই পক্ষের চরমপন্থীদের সহিংসতা, ইসরায়েলের ডানপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়া এবং ২০০৭ সালে হামাস–ফাতাহর সহিংস বিভাজন—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে।

ফিলিস্তিনি ইতিহাসবিদ ইয়াজিদ সায়িঘ বলেন, ‘স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নতুন নতুন মুখ, নতুন প্রজন্ম উঠে আসত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি...দখলকৃত এলাকায় ফিলিস্তিনিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলাদা জায়গায় ভেঙে পড়েছে। এতে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে।’

তবু একজন নেতা উঠে এসেছিলেন—মারওয়ান বারঘৌতি। পশ্চিম তীরেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা বারঘৌতি ১৫ বছর বয়সেই আরাফাতের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ গোষ্ঠীতে সক্রিয় হন। দ্বিতীয় ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা তথা বিদ্রোহের সময় তিনি জনপ্রিয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঁচ ইসরায়েলিকে হত্যার পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়। তিনি সব সময় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে ২০০২ সাল থেকে তিনি ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী।

তবু যখন ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা হয়, তখন ফিলিস্তিনিরা প্রায় ২৫ বছর ধরে বন্দী একজন ব্যক্তির নামই বেশি উচ্চারণ করেন। পশ্চিম তীরভিত্তিক ‘প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড সার্ভে রিসার্চের’ সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ ফিলিস্তিনি বারঘৌতিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে চান। আর ২০০৫ সাল থেকে এই পদে থাকা মাহমুদ আব্বাসের সমর্থন অনেক কম।

মারওয়ান বারঘৌতি ফাতাহের জ্যেষ্ঠ সদস্য হলেও গাজায় জিম্মি থাকা ইসরায়েলিদের বিনিময়ে হামাস যেসব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির তালিকা দিচ্ছে, সেখানে তাঁর নামও গুরুত্বের সঙ্গে রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু তাঁকে মুক্তি দিতে ইসরায়েল কোনো আগ্রহ দেখায়নি। গত আগস্টের মাঝামাঝি এক ভিডিও প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যায়, ৬৬ বছর বয়সী কৃশকায় ও দুর্বল বারঘৌতিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভির উপহাস করছেন। বহু বছর পর এটাই ছিল বারঘৌতির প্রথম প্রকাশ্য উপস্থিতি।

গাজা যুদ্ধ শুরুরও আগে থেকেই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বলেন, ‘সবাই জানে, আমি-ই সেই ব্যক্তি, যিনি দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঠেকিয়ে রেখেছি। কারণ, তা হলে আমাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ত।’

আন্তর্জাতিকভাবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে আবার গাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে আহ্বান জানানো হলেও নেতানিয়াহু জোর দিয়ে বলেছেন, গাজার ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমিকা থাকবে না। তাঁর যুক্তি, মাহমুদ আব্বাস এখনো ৭ অক্টোবরের হামাস হামলার নিন্দা করেননি।

গত আগস্টে ইসরায়েল পশ্চিম তীরে এমন এক বসতি নির্মাণ পরিকল্পনায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়, যা কার্যত পূর্ব জেরুজালেমকে পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ৩ হাজার ৪০০টি বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন মেলে সে সময়। এ প্রসঙ্গে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ বলেন, এই পরিকল্পনা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাকে ‘সমাধিস্থ করবে। কারণ, স্বীকৃতি দেওয়ার মতো কিছু নেই, কাউকে স্বীকৃতি দেওয়ারও নেই’।

এ বিষয়কে নতুন কিছু নয় বলে মনে করেন ইয়াজিদ সাইয়িঘ। তিনি বলেন, ‘আপনি চাইলে আর্চএঞ্জেল মাইকেলকেও (ইসলামে যাকে ফেরেশতা মিকাইল বলা হয়) পৃথিবীতে নামিয়ে এনে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান করতে পারেন। তবু কোনো পার্থক্য হবে না। কারণ, যে পরিবেশে কাজ করতে হবে, তাতে কোনো ধরনের সাফল্য অর্জন একেবারেই অসম্ভব। আর এমন পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই চলছে।’

একটা বিষয় নিশ্চিত—যদি কোনো দিন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়ে ওঠেও, সেটা হামাস চালাবে না। ফ্রান্স ও সৌদি আরবের পৃষ্ঠপোষকতায় তিন দিনের এক সম্মেলনে গত জুলাইয়ে একটি ঘোষণা গৃহীত হয়। সেখানে বলা হয়, ‘হামাসকে অবশ্যই গাজায় তাদের শাসন শেষ করতে হবে এবং অস্ত্র ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।’

‘নিউইয়র্ক ঘোষণা’—নামে পরিচিত ওই ঘোষণা সব আরব রাষ্ট্র সমর্থন করে। পরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৪২ সদস্য দেশ তা সমর্থন করে। অন্যদিকে হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা গাজার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে প্রস্তুত—তবে সেটা হবে স্বাধীন টেকনোক্র্যাট বা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি প্রশাসনের কাছে।

বারঘৌতি কারাগারে, আব্বাসের বয়স প্রায় ৯০, হামাস ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পশ্চিম তীর ছিন্নভিন্ন—এমন অবস্থায় স্পষ্ট যে ফিলিস্তিনের নেতৃত্ব ও ঐক্য খুবই দুর্বল। তবে এ কারণে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে অমূল্য মনে করা যাবে না। ডায়ানা বুত্তু বলেন, ‘এটা আসলে অনেক মূল্যবান হতে পারে।’ তবে সতর্ক করে দিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘কিন্তু সেটা নির্ভর করবে এসব দেশ কেন করছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী।’

ব্রিটিশ সরকারের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শুধু প্রতীকী স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, ‘প্রশ্ন হলো, আমরা কি কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারব, নাকি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কেবল স্বীকৃতির এক উৎসব হয়ে থাকবে।’

‘নিউইয়র্ক ঘোষণায়’ স্বাক্ষরকারী দেশগুলো—যাদের মধ্যে ব্রিটেনও আছে—প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ফিলিস্তিন প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ‘বাস্তব, সময়ে সীমাবদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপ’ নেওয়ার। লন্ডনের কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দেন, ঘোষণায় গাজা ও পশ্চিম তীরকে ঐক্যবদ্ধ করা, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে সমর্থন দেওয়া, ফিলিস্তিনি নির্বাচন আয়োজন এবং গাজা পুনর্গঠনে আরব দেশগুলোর পরিকল্পনা—এমন কিছু পদক্ষেপের কথাই বলা হয়েছে, যা স্বীকৃতির পর অনুসরণ করা উচিত।

তবে তাঁরা জানেন, প্রতিবন্ধকতা ভয়াবহ। ইসরায়েল এখনো অনড়ভাবে বিরোধিতা করছে এবং হুমকি দিচ্ছে, পশ্চিম তীরের কিছু অংশ বা পুরোটা আনুষ্ঠানিকভাবে দখল (অ্যানেক্সেশন) করবে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, ‘এ বিষয়ে আমার (ব্রিটিশ) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য রয়েছে।’

গত আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র অস্বাভাবিক পদক্ষেপ নেয়—দশকের পর দশ ফিলিস্তিনি কর্মকর্তার ভিসা বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করে। এটা জাতিসংঘের নিজস্ব নিয়ম লঙ্ঘনের সম্ভাবনাও তৈরি করেছে। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা আছে এবং ট্রাম্প এখনো তাঁর তথাকথিত গাজা ‘রিভেরা পরিকল্পনায়’ অটল বলে মনে হচ্ছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ মেয়াদে গাজার ‘মালিকানা’ নেবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কোনো উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে শুধু ‘পুনর্গঠিত ফিলিস্তিনি স্বশাসন’ এবং গাজার সঙ্গে পশ্চিম তীরের কোনো ভবিষ্যৎ সংযোগের কথাও এতে নেই।

গাজার দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ হয়তো নির্ধারিত হবে নিউইয়র্ক ঘোষণা, ট্রাম্পের পরিকল্পনা এবং আরব দেশগুলোর পুনর্গঠন পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও। সব পরিকল্পনাই—তাদের নিজস্ব ভিন্ন পথে—চেষ্টা করছে গাজাকে গত দুই বছরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে কিছুটা হলেও কিছু উদ্ধার করতে। আর ভবিষ্যতে যা-ই আসুক, সেটা অবশ্যই উত্তর দিতে হবে—ফিলিস্তিন কেমন হবে এবং তাদের নেতৃত্ব কেমন হবে।

কিন্তু ফিলিস্তিনিদের মতো ডায়ানা বুত্তুর কাছে আরও জরুরি প্রশ্ন হলো অন্য কিছু। তিনি বলেন, আসলে তিনি চাইবেন এসব দেশ আরও হত্যা ঠেকাতে কাজ করুক। তাঁর ভাষায়, ‘রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেওয়ার চেয়ে বরং হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়াই জরুরি।’

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক

চলতি মাসের শুরুর দিকে ফিলিস্তিনি কূটনীতিক ড. হুসসাম জুমলাতকে লন্ডনভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক চ্যাথাম হাউসে এক আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঠিক সেই সময়টাতেই বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সসহ আরও কয়েকটি দেশ জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই আলোচনায় জুমলাত স্পষ্ট বুঝে গিয়েছিলেন যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

তবে ড. জুমলাত সতর্ক করে বলেন, ‘নিউইয়র্কে আপনারা যা দেখতে যাচ্ছেন, তা হয়তো দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান কার্যকর করার আসল শেষ প্রচেষ্টা হতে পারে। সেটি যেন কোনোভাবেই ব্যর্থ না হয়।’ জুমলাত যে আশা চ্যাথাম হাউসে প্রকাশ করেছিলেন, কয়েক সপ্তাহ পর সেটাই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াও এবার ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এ ঘোষণা দেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে বেড়ে চলা ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে আমরা কাজ করছি শান্তির সম্ভাবনা আর দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান বাঁচিয়ে রাখতে। এর মানে হচ্ছে, একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ইসরায়েলের পাশাপাশি একটি টিকে থাকার মতো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়ে তোলা—বর্তমানে দুটোরই অভাব রয়েছে।’

এর আগে ১৫০টিরও বেশি দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে যুক্তরাজ্যসহ নতুন কিছু দেশের যোগ হওয়াকে অনেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন। ফিলিস্তিনি প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তা জাভিয়ের আবু ঈদ বলেন, ‘বিশ্বে এর আগে ফিলিস্তিন কখনোই এতটা শক্তিশালী অবস্থানে ছিল না। বিশ্ব এখন ফিলিস্তিনের জন্য এক হয়ে উঠছে।’

তবে এখানে জটিল কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে—ফিলিস্তিন আসলে কী এবং এমন কোনো রাষ্ট্র আদৌ আছে কি, যাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়? কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য ১৯৩৩ সালের উরুগুয়ের মন্টেভিডিও কনভেনশনে চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে দুটি শর্ত পূরণের দাবি তুলতে পারে ফিলিস্তিন। এর একটি হলো—স্থায়ী জনসংখ্যা (যদিও গাজায় যুদ্ধের কারণে এটি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে) এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা। ড. জুমলাত নিজেই এর প্রমাণ।

কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের শর্ত পূরণ এখনো হয়নি। চূড়ান্ত সীমান্ত নিয়ে কোনো সমঝোতা নেই (কোনো কার্যকর শান্তি প্রক্রিয়াও নেই)। ফলে ‘ফিলিস্তিন’ বলতে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিতে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গঠিত হবে তিনটি অংশ নিয়ে—পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েল এই তিনটি এলাকাই দখল করেছিল।

মানচিত্রে চোখ বোলালেই সমস্যাগুলো ধরা পড়ে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে টানা প্রায় ৭৫ বছর পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা ভৌগোলিকভাবে আলাদা হয়ে আছে। পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনা ও ইহুদি বসতির কারণে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (যা ১৯৯০-এর দশকের অসলো শান্তি চুক্তির পর গঠিত হয়) হাতে রয়েছে কেবল প্রায় ৪০ শতাংশ ভূখণ্ডের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ পশ্চিম তীরকে আরও খণ্ডিত করেছে, যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এটিকে দুর্বল করে তুলেছে।

অন্যদিকে, পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনিরা তাঁদের রাজধানী হিসেবে দেখে। কিন্তু শহরটিকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা ইহুদি বসতি এটিকে পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। গাজার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে হামাসের হামলার পর শুরু হওয়া যুদ্ধের প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে উপত্যকার বড় একটি অংশ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এর বাইরেও সমাধান করার মতো একটি বড় প্রশ্ন রয়ে গেছে। রাষ্ট্র স্বীকৃতির জন্য মন্টেভিডিও কনভেনশনে চতুর্থ যে মানদণ্ড রয়েছে, তা হলো—একটি কার্যকর সরকার। এটাই এখন ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

১৯৯৪ সালে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থার (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন—পিএলও) মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয় ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষ (যা সাধারণভাবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বা পিএ নামেই পরিচিত)। এটি গাজা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর আংশিক বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ চালাত।

কিন্তু ২০০৭ সালে হামাস ও প্রধান পিএলওর রাজনৈতিক শাখা ফাতাহর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর থেকে গাজা ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের অধীনে বসবাস করছে। গাজার ক্ষমতায় হামাস, আর পশ্চিম তীরে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ, যার প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

এভাবে যে ফিলিস্তিনের কথা বলা হয়, তা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা হয়ে আছে ৭৭ বছর ধরে এবং রাজনৈতিক বিভাজন চলছে ১৮ বছর ধরে। দীর্ঘ এই সময়ে পশ্চিম তীর ও গাজা আরও দূরে সরে গেছে একে অপরের কাছ থেকে। এর মধ্যে ফিলিস্তিনি রাজনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ ফিলিস্তিনি তাঁদের নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারিয়েছেন এবং অভ্যন্তরীণ কোনো সমঝোতা বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগতির ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

শেষবার ফিলিস্তিনে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছিল ২০০৬ সালে। অর্থাৎ, পশ্চিম তীর বা গাজায় ৩৬ বছরের কম বয়সী কোনো ফিলিস্তিনি জীবনে কখনো ভোট দিতে পারেননি। ফিলিস্তিনি আইনজীবী দিয়ানা বুত্তু বলেন, ‘এত বছর ধরে নির্বাচন না হওয়া সত্যিই মস্তিষ্ক অবশ করে দেওয়ার মতো। আমাদের নতুন নেতৃত্ব দরকার।’

এরপর, ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর বিষয়টি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। হাজার হাজার নাগরিক নিহত হওয়ার মুখে পশ্চিম তীরের সদর দপ্তরে বসে থাকা আব্বাসের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ কার্যত অসহায় দর্শকের ভূমিকায় পরিণত হয়েছে।

যখন পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত নির্বাসন থেকে ফিরে এসে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন স্থানীয় ফিলিস্তিনি রাজনীতিকেরা প্রায় উপেক্ষিত হয়ে পড়েন। ‘ভেতরের লোকেরা’ আরাফাতের ‘বাইরের লোকদের’ কর্তৃত্ববাদী ধরন মেনে নিতে পারেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে দুর্নীতির গুজবও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সুনাম ক্ষুণ্ন করে।

সবচেয়ে বড় বিষয়, সদ্য গঠিত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের ক্রমাগত বসতি স্থাপন রোধে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে প্রতিশ্রুতি আরাফাতের ঐতিহাসিক হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে (ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের সঙ্গে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে হোয়াইট হাউসের লনে) আশাব্যঞ্জকভাবে উত্থাপিত হয়েছিল, সেটিও বাস্তবায়ন হয়নি।

পরবর্তী বছরগুলোও ধীরস্থির রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য অনুকূল ছিল না। একের পর এক ব্যর্থ শান্তি উদ্যোগ, ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ, দুই পক্ষের চরমপন্থীদের সহিংসতা, ইসরায়েলের ডানপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়া এবং ২০০৭ সালে হামাস–ফাতাহর সহিংস বিভাজন—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে।

ফিলিস্তিনি ইতিহাসবিদ ইয়াজিদ সায়িঘ বলেন, ‘স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নতুন নতুন মুখ, নতুন প্রজন্ম উঠে আসত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি...দখলকৃত এলাকায় ফিলিস্তিনিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলাদা জায়গায় ভেঙে পড়েছে। এতে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে।’

তবু একজন নেতা উঠে এসেছিলেন—মারওয়ান বারঘৌতি। পশ্চিম তীরেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা বারঘৌতি ১৫ বছর বয়সেই আরাফাতের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ গোষ্ঠীতে সক্রিয় হন। দ্বিতীয় ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা তথা বিদ্রোহের সময় তিনি জনপ্রিয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঁচ ইসরায়েলিকে হত্যার পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়। তিনি সব সময় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে ২০০২ সাল থেকে তিনি ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী।

তবু যখন ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা হয়, তখন ফিলিস্তিনিরা প্রায় ২৫ বছর ধরে বন্দী একজন ব্যক্তির নামই বেশি উচ্চারণ করেন। পশ্চিম তীরভিত্তিক ‘প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড সার্ভে রিসার্চের’ সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ ফিলিস্তিনি বারঘৌতিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে চান। আর ২০০৫ সাল থেকে এই পদে থাকা মাহমুদ আব্বাসের সমর্থন অনেক কম।

মারওয়ান বারঘৌতি ফাতাহের জ্যেষ্ঠ সদস্য হলেও গাজায় জিম্মি থাকা ইসরায়েলিদের বিনিময়ে হামাস যেসব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির তালিকা দিচ্ছে, সেখানে তাঁর নামও গুরুত্বের সঙ্গে রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু তাঁকে মুক্তি দিতে ইসরায়েল কোনো আগ্রহ দেখায়নি। গত আগস্টের মাঝামাঝি এক ভিডিও প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যায়, ৬৬ বছর বয়সী কৃশকায় ও দুর্বল বারঘৌতিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভির উপহাস করছেন। বহু বছর পর এটাই ছিল বারঘৌতির প্রথম প্রকাশ্য উপস্থিতি।

গাজা যুদ্ধ শুরুরও আগে থেকেই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বলেন, ‘সবাই জানে, আমি-ই সেই ব্যক্তি, যিনি দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঠেকিয়ে রেখেছি। কারণ, তা হলে আমাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ত।’

আন্তর্জাতিকভাবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে আবার গাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে আহ্বান জানানো হলেও নেতানিয়াহু জোর দিয়ে বলেছেন, গাজার ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমিকা থাকবে না। তাঁর যুক্তি, মাহমুদ আব্বাস এখনো ৭ অক্টোবরের হামাস হামলার নিন্দা করেননি।

গত আগস্টে ইসরায়েল পশ্চিম তীরে এমন এক বসতি নির্মাণ পরিকল্পনায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়, যা কার্যত পূর্ব জেরুজালেমকে পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ৩ হাজার ৪০০টি বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন মেলে সে সময়। এ প্রসঙ্গে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ বলেন, এই পরিকল্পনা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাকে ‘সমাধিস্থ করবে। কারণ, স্বীকৃতি দেওয়ার মতো কিছু নেই, কাউকে স্বীকৃতি দেওয়ারও নেই’।

এ বিষয়কে নতুন কিছু নয় বলে মনে করেন ইয়াজিদ সাইয়িঘ। তিনি বলেন, ‘আপনি চাইলে আর্চএঞ্জেল মাইকেলকেও (ইসলামে যাকে ফেরেশতা মিকাইল বলা হয়) পৃথিবীতে নামিয়ে এনে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান করতে পারেন। তবু কোনো পার্থক্য হবে না। কারণ, যে পরিবেশে কাজ করতে হবে, তাতে কোনো ধরনের সাফল্য অর্জন একেবারেই অসম্ভব। আর এমন পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই চলছে।’

একটা বিষয় নিশ্চিত—যদি কোনো দিন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়ে ওঠেও, সেটা হামাস চালাবে না। ফ্রান্স ও সৌদি আরবের পৃষ্ঠপোষকতায় তিন দিনের এক সম্মেলনে গত জুলাইয়ে একটি ঘোষণা গৃহীত হয়। সেখানে বলা হয়, ‘হামাসকে অবশ্যই গাজায় তাদের শাসন শেষ করতে হবে এবং অস্ত্র ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।’

‘নিউইয়র্ক ঘোষণা’—নামে পরিচিত ওই ঘোষণা সব আরব রাষ্ট্র সমর্থন করে। পরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৪২ সদস্য দেশ তা সমর্থন করে। অন্যদিকে হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা গাজার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে প্রস্তুত—তবে সেটা হবে স্বাধীন টেকনোক্র্যাট বা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি প্রশাসনের কাছে।

বারঘৌতি কারাগারে, আব্বাসের বয়স প্রায় ৯০, হামাস ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পশ্চিম তীর ছিন্নভিন্ন—এমন অবস্থায় স্পষ্ট যে ফিলিস্তিনের নেতৃত্ব ও ঐক্য খুবই দুর্বল। তবে এ কারণে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে অমূল্য মনে করা যাবে না। ডায়ানা বুত্তু বলেন, ‘এটা আসলে অনেক মূল্যবান হতে পারে।’ তবে সতর্ক করে দিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘কিন্তু সেটা নির্ভর করবে এসব দেশ কেন করছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী।’

ব্রিটিশ সরকারের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শুধু প্রতীকী স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, ‘প্রশ্ন হলো, আমরা কি কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারব, নাকি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কেবল স্বীকৃতির এক উৎসব হয়ে থাকবে।’

‘নিউইয়র্ক ঘোষণায়’ স্বাক্ষরকারী দেশগুলো—যাদের মধ্যে ব্রিটেনও আছে—প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ফিলিস্তিন প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ‘বাস্তব, সময়ে সীমাবদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপ’ নেওয়ার। লন্ডনের কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দেন, ঘোষণায় গাজা ও পশ্চিম তীরকে ঐক্যবদ্ধ করা, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে সমর্থন দেওয়া, ফিলিস্তিনি নির্বাচন আয়োজন এবং গাজা পুনর্গঠনে আরব দেশগুলোর পরিকল্পনা—এমন কিছু পদক্ষেপের কথাই বলা হয়েছে, যা স্বীকৃতির পর অনুসরণ করা উচিত।

তবে তাঁরা জানেন, প্রতিবন্ধকতা ভয়াবহ। ইসরায়েল এখনো অনড়ভাবে বিরোধিতা করছে এবং হুমকি দিচ্ছে, পশ্চিম তীরের কিছু অংশ বা পুরোটা আনুষ্ঠানিকভাবে দখল (অ্যানেক্সেশন) করবে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, ‘এ বিষয়ে আমার (ব্রিটিশ) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য রয়েছে।’

গত আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র অস্বাভাবিক পদক্ষেপ নেয়—দশকের পর দশ ফিলিস্তিনি কর্মকর্তার ভিসা বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করে। এটা জাতিসংঘের নিজস্ব নিয়ম লঙ্ঘনের সম্ভাবনাও তৈরি করেছে। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা আছে এবং ট্রাম্প এখনো তাঁর তথাকথিত গাজা ‘রিভেরা পরিকল্পনায়’ অটল বলে মনে হচ্ছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ মেয়াদে গাজার ‘মালিকানা’ নেবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কোনো উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে শুধু ‘পুনর্গঠিত ফিলিস্তিনি স্বশাসন’ এবং গাজার সঙ্গে পশ্চিম তীরের কোনো ভবিষ্যৎ সংযোগের কথাও এতে নেই।

গাজার দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ হয়তো নির্ধারিত হবে নিউইয়র্ক ঘোষণা, ট্রাম্পের পরিকল্পনা এবং আরব দেশগুলোর পুনর্গঠন পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও। সব পরিকল্পনাই—তাদের নিজস্ব ভিন্ন পথে—চেষ্টা করছে গাজাকে গত দুই বছরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে কিছুটা হলেও কিছু উদ্ধার করতে। আর ভবিষ্যতে যা-ই আসুক, সেটা অবশ্যই উত্তর দিতে হবে—ফিলিস্তিন কেমন হবে এবং তাদের নেতৃত্ব কেমন হবে।

কিন্তু ফিলিস্তিনিদের মতো ডায়ানা বুত্তুর কাছে আরও জরুরি প্রশ্ন হলো অন্য কিছু। তিনি বলেন, আসলে তিনি চাইবেন এসব দেশ আরও হত্যা ঠেকাতে কাজ করুক। তাঁর ভাষায়, ‘রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেওয়ার চেয়ে বরং হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়াই জরুরি।’

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

চলতি মাসের শুরুর দিকে ফিলিস্তিনি কূটনীতিক ড. হুসসাম জুমলাতকে লন্ডনভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক চ্যাথাম হাউসে এক আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঠিক সেই সময়টাতেই বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সসহ আরও কয়েকটি দেশ জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই আলোচনায় জুমলাত স্পষ্ট বুঝে গিয়েছিলেন যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

তবে ড. জুমলাত সতর্ক করে বলেন, ‘নিউইয়র্কে আপনারা যা দেখতে যাচ্ছেন, তা হয়তো দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান কার্যকর করার আসল শেষ প্রচেষ্টা হতে পারে। সেটি যেন কোনোভাবেই ব্যর্থ না হয়।’ জুমলাত যে আশা চ্যাথাম হাউসে প্রকাশ করেছিলেন, কয়েক সপ্তাহ পর সেটাই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াও এবার ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এ ঘোষণা দেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে বেড়ে চলা ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে আমরা কাজ করছি শান্তির সম্ভাবনা আর দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান বাঁচিয়ে রাখতে। এর মানে হচ্ছে, একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ইসরায়েলের পাশাপাশি একটি টিকে থাকার মতো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়ে তোলা—বর্তমানে দুটোরই অভাব রয়েছে।’

এর আগে ১৫০টিরও বেশি দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে যুক্তরাজ্যসহ নতুন কিছু দেশের যোগ হওয়াকে অনেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন। ফিলিস্তিনি প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তা জাভিয়ের আবু ঈদ বলেন, ‘বিশ্বে এর আগে ফিলিস্তিন কখনোই এতটা শক্তিশালী অবস্থানে ছিল না। বিশ্ব এখন ফিলিস্তিনের জন্য এক হয়ে উঠছে।’

তবে এখানে জটিল কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে—ফিলিস্তিন আসলে কী এবং এমন কোনো রাষ্ট্র আদৌ আছে কি, যাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়? কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য ১৯৩৩ সালের উরুগুয়ের মন্টেভিডিও কনভেনশনে চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে দুটি শর্ত পূরণের দাবি তুলতে পারে ফিলিস্তিন। এর একটি হলো—স্থায়ী জনসংখ্যা (যদিও গাজায় যুদ্ধের কারণে এটি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে) এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা। ড. জুমলাত নিজেই এর প্রমাণ।

কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের শর্ত পূরণ এখনো হয়নি। চূড়ান্ত সীমান্ত নিয়ে কোনো সমঝোতা নেই (কোনো কার্যকর শান্তি প্রক্রিয়াও নেই)। ফলে ‘ফিলিস্তিন’ বলতে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিতে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গঠিত হবে তিনটি অংশ নিয়ে—পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েল এই তিনটি এলাকাই দখল করেছিল।

মানচিত্রে চোখ বোলালেই সমস্যাগুলো ধরা পড়ে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে টানা প্রায় ৭৫ বছর পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা ভৌগোলিকভাবে আলাদা হয়ে আছে। পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনা ও ইহুদি বসতির কারণে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (যা ১৯৯০-এর দশকের অসলো শান্তি চুক্তির পর গঠিত হয়) হাতে রয়েছে কেবল প্রায় ৪০ শতাংশ ভূখণ্ডের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ পশ্চিম তীরকে আরও খণ্ডিত করেছে, যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এটিকে দুর্বল করে তুলেছে।

অন্যদিকে, পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনিরা তাঁদের রাজধানী হিসেবে দেখে। কিন্তু শহরটিকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা ইহুদি বসতি এটিকে পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। গাজার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে হামাসের হামলার পর শুরু হওয়া যুদ্ধের প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে উপত্যকার বড় একটি অংশ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এর বাইরেও সমাধান করার মতো একটি বড় প্রশ্ন রয়ে গেছে। রাষ্ট্র স্বীকৃতির জন্য মন্টেভিডিও কনভেনশনে চতুর্থ যে মানদণ্ড রয়েছে, তা হলো—একটি কার্যকর সরকার। এটাই এখন ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

১৯৯৪ সালে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থার (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন—পিএলও) মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয় ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষ (যা সাধারণভাবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বা পিএ নামেই পরিচিত)। এটি গাজা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর আংশিক বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ চালাত।

কিন্তু ২০০৭ সালে হামাস ও প্রধান পিএলওর রাজনৈতিক শাখা ফাতাহর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর থেকে গাজা ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের অধীনে বসবাস করছে। গাজার ক্ষমতায় হামাস, আর পশ্চিম তীরে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ, যার প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

এভাবে যে ফিলিস্তিনের কথা বলা হয়, তা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা হয়ে আছে ৭৭ বছর ধরে এবং রাজনৈতিক বিভাজন চলছে ১৮ বছর ধরে। দীর্ঘ এই সময়ে পশ্চিম তীর ও গাজা আরও দূরে সরে গেছে একে অপরের কাছ থেকে। এর মধ্যে ফিলিস্তিনি রাজনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ ফিলিস্তিনি তাঁদের নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারিয়েছেন এবং অভ্যন্তরীণ কোনো সমঝোতা বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগতির ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

শেষবার ফিলিস্তিনে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছিল ২০০৬ সালে। অর্থাৎ, পশ্চিম তীর বা গাজায় ৩৬ বছরের কম বয়সী কোনো ফিলিস্তিনি জীবনে কখনো ভোট দিতে পারেননি। ফিলিস্তিনি আইনজীবী দিয়ানা বুত্তু বলেন, ‘এত বছর ধরে নির্বাচন না হওয়া সত্যিই মস্তিষ্ক অবশ করে দেওয়ার মতো। আমাদের নতুন নেতৃত্ব দরকার।’

এরপর, ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর বিষয়টি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। হাজার হাজার নাগরিক নিহত হওয়ার মুখে পশ্চিম তীরের সদর দপ্তরে বসে থাকা আব্বাসের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ কার্যত অসহায় দর্শকের ভূমিকায় পরিণত হয়েছে।

যখন পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত নির্বাসন থেকে ফিরে এসে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন স্থানীয় ফিলিস্তিনি রাজনীতিকেরা প্রায় উপেক্ষিত হয়ে পড়েন। ‘ভেতরের লোকেরা’ আরাফাতের ‘বাইরের লোকদের’ কর্তৃত্ববাদী ধরন মেনে নিতে পারেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে দুর্নীতির গুজবও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সুনাম ক্ষুণ্ন করে।

সবচেয়ে বড় বিষয়, সদ্য গঠিত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের ক্রমাগত বসতি স্থাপন রোধে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে প্রতিশ্রুতি আরাফাতের ঐতিহাসিক হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে (ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের সঙ্গে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে হোয়াইট হাউসের লনে) আশাব্যঞ্জকভাবে উত্থাপিত হয়েছিল, সেটিও বাস্তবায়ন হয়নি।

পরবর্তী বছরগুলোও ধীরস্থির রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য অনুকূল ছিল না। একের পর এক ব্যর্থ শান্তি উদ্যোগ, ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ, দুই পক্ষের চরমপন্থীদের সহিংসতা, ইসরায়েলের ডানপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়া এবং ২০০৭ সালে হামাস–ফাতাহর সহিংস বিভাজন—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে।

ফিলিস্তিনি ইতিহাসবিদ ইয়াজিদ সায়িঘ বলেন, ‘স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নতুন নতুন মুখ, নতুন প্রজন্ম উঠে আসত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি...দখলকৃত এলাকায় ফিলিস্তিনিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলাদা জায়গায় ভেঙে পড়েছে। এতে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে।’

তবু একজন নেতা উঠে এসেছিলেন—মারওয়ান বারঘৌতি। পশ্চিম তীরেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা বারঘৌতি ১৫ বছর বয়সেই আরাফাতের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ গোষ্ঠীতে সক্রিয় হন। দ্বিতীয় ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা তথা বিদ্রোহের সময় তিনি জনপ্রিয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঁচ ইসরায়েলিকে হত্যার পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়। তিনি সব সময় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে ২০০২ সাল থেকে তিনি ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী।

তবু যখন ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা হয়, তখন ফিলিস্তিনিরা প্রায় ২৫ বছর ধরে বন্দী একজন ব্যক্তির নামই বেশি উচ্চারণ করেন। পশ্চিম তীরভিত্তিক ‘প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড সার্ভে রিসার্চের’ সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ ফিলিস্তিনি বারঘৌতিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে চান। আর ২০০৫ সাল থেকে এই পদে থাকা মাহমুদ আব্বাসের সমর্থন অনেক কম।

মারওয়ান বারঘৌতি ফাতাহের জ্যেষ্ঠ সদস্য হলেও গাজায় জিম্মি থাকা ইসরায়েলিদের বিনিময়ে হামাস যেসব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির তালিকা দিচ্ছে, সেখানে তাঁর নামও গুরুত্বের সঙ্গে রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু তাঁকে মুক্তি দিতে ইসরায়েল কোনো আগ্রহ দেখায়নি। গত আগস্টের মাঝামাঝি এক ভিডিও প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যায়, ৬৬ বছর বয়সী কৃশকায় ও দুর্বল বারঘৌতিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভির উপহাস করছেন। বহু বছর পর এটাই ছিল বারঘৌতির প্রথম প্রকাশ্য উপস্থিতি।

গাজা যুদ্ধ শুরুরও আগে থেকেই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বলেন, ‘সবাই জানে, আমি-ই সেই ব্যক্তি, যিনি দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঠেকিয়ে রেখেছি। কারণ, তা হলে আমাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ত।’

আন্তর্জাতিকভাবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে আবার গাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে আহ্বান জানানো হলেও নেতানিয়াহু জোর দিয়ে বলেছেন, গাজার ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমিকা থাকবে না। তাঁর যুক্তি, মাহমুদ আব্বাস এখনো ৭ অক্টোবরের হামাস হামলার নিন্দা করেননি।

গত আগস্টে ইসরায়েল পশ্চিম তীরে এমন এক বসতি নির্মাণ পরিকল্পনায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়, যা কার্যত পূর্ব জেরুজালেমকে পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ৩ হাজার ৪০০টি বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন মেলে সে সময়। এ প্রসঙ্গে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ বলেন, এই পরিকল্পনা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাকে ‘সমাধিস্থ করবে। কারণ, স্বীকৃতি দেওয়ার মতো কিছু নেই, কাউকে স্বীকৃতি দেওয়ারও নেই’।

এ বিষয়কে নতুন কিছু নয় বলে মনে করেন ইয়াজিদ সাইয়িঘ। তিনি বলেন, ‘আপনি চাইলে আর্চএঞ্জেল মাইকেলকেও (ইসলামে যাকে ফেরেশতা মিকাইল বলা হয়) পৃথিবীতে নামিয়ে এনে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান করতে পারেন। তবু কোনো পার্থক্য হবে না। কারণ, যে পরিবেশে কাজ করতে হবে, তাতে কোনো ধরনের সাফল্য অর্জন একেবারেই অসম্ভব। আর এমন পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই চলছে।’

একটা বিষয় নিশ্চিত—যদি কোনো দিন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়ে ওঠেও, সেটা হামাস চালাবে না। ফ্রান্স ও সৌদি আরবের পৃষ্ঠপোষকতায় তিন দিনের এক সম্মেলনে গত জুলাইয়ে একটি ঘোষণা গৃহীত হয়। সেখানে বলা হয়, ‘হামাসকে অবশ্যই গাজায় তাদের শাসন শেষ করতে হবে এবং অস্ত্র ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।’

‘নিউইয়র্ক ঘোষণা’—নামে পরিচিত ওই ঘোষণা সব আরব রাষ্ট্র সমর্থন করে। পরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৪২ সদস্য দেশ তা সমর্থন করে। অন্যদিকে হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা গাজার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে প্রস্তুত—তবে সেটা হবে স্বাধীন টেকনোক্র্যাট বা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি প্রশাসনের কাছে।

বারঘৌতি কারাগারে, আব্বাসের বয়স প্রায় ৯০, হামাস ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পশ্চিম তীর ছিন্নভিন্ন—এমন অবস্থায় স্পষ্ট যে ফিলিস্তিনের নেতৃত্ব ও ঐক্য খুবই দুর্বল। তবে এ কারণে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে অমূল্য মনে করা যাবে না। ডায়ানা বুত্তু বলেন, ‘এটা আসলে অনেক মূল্যবান হতে পারে।’ তবে সতর্ক করে দিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘কিন্তু সেটা নির্ভর করবে এসব দেশ কেন করছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী।’

ব্রিটিশ সরকারের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শুধু প্রতীকী স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, ‘প্রশ্ন হলো, আমরা কি কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারব, নাকি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কেবল স্বীকৃতির এক উৎসব হয়ে থাকবে।’

‘নিউইয়র্ক ঘোষণায়’ স্বাক্ষরকারী দেশগুলো—যাদের মধ্যে ব্রিটেনও আছে—প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ফিলিস্তিন প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ‘বাস্তব, সময়ে সীমাবদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপ’ নেওয়ার। লন্ডনের কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দেন, ঘোষণায় গাজা ও পশ্চিম তীরকে ঐক্যবদ্ধ করা, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে সমর্থন দেওয়া, ফিলিস্তিনি নির্বাচন আয়োজন এবং গাজা পুনর্গঠনে আরব দেশগুলোর পরিকল্পনা—এমন কিছু পদক্ষেপের কথাই বলা হয়েছে, যা স্বীকৃতির পর অনুসরণ করা উচিত।

তবে তাঁরা জানেন, প্রতিবন্ধকতা ভয়াবহ। ইসরায়েল এখনো অনড়ভাবে বিরোধিতা করছে এবং হুমকি দিচ্ছে, পশ্চিম তীরের কিছু অংশ বা পুরোটা আনুষ্ঠানিকভাবে দখল (অ্যানেক্সেশন) করবে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, ‘এ বিষয়ে আমার (ব্রিটিশ) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য রয়েছে।’

গত আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র অস্বাভাবিক পদক্ষেপ নেয়—দশকের পর দশ ফিলিস্তিনি কর্মকর্তার ভিসা বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করে। এটা জাতিসংঘের নিজস্ব নিয়ম লঙ্ঘনের সম্ভাবনাও তৈরি করেছে। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা আছে এবং ট্রাম্প এখনো তাঁর তথাকথিত গাজা ‘রিভেরা পরিকল্পনায়’ অটল বলে মনে হচ্ছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ মেয়াদে গাজার ‘মালিকানা’ নেবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কোনো উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে শুধু ‘পুনর্গঠিত ফিলিস্তিনি স্বশাসন’ এবং গাজার সঙ্গে পশ্চিম তীরের কোনো ভবিষ্যৎ সংযোগের কথাও এতে নেই।

গাজার দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ হয়তো নির্ধারিত হবে নিউইয়র্ক ঘোষণা, ট্রাম্পের পরিকল্পনা এবং আরব দেশগুলোর পুনর্গঠন পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও। সব পরিকল্পনাই—তাদের নিজস্ব ভিন্ন পথে—চেষ্টা করছে গাজাকে গত দুই বছরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে কিছুটা হলেও কিছু উদ্ধার করতে। আর ভবিষ্যতে যা-ই আসুক, সেটা অবশ্যই উত্তর দিতে হবে—ফিলিস্তিন কেমন হবে এবং তাদের নেতৃত্ব কেমন হবে।

কিন্তু ফিলিস্তিনিদের মতো ডায়ানা বুত্তুর কাছে আরও জরুরি প্রশ্ন হলো অন্য কিছু। তিনি বলেন, আসলে তিনি চাইবেন এসব দেশ আরও হত্যা ঠেকাতে কাজ করুক। তাঁর ভাষায়, ‘রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেওয়ার চেয়ে বরং হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়াই জরুরি।’

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

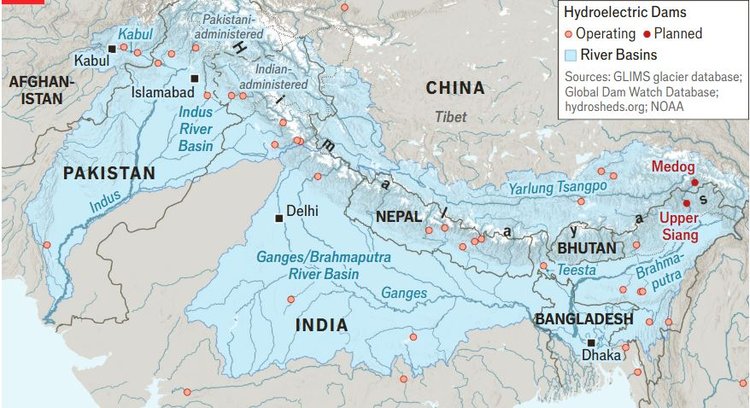

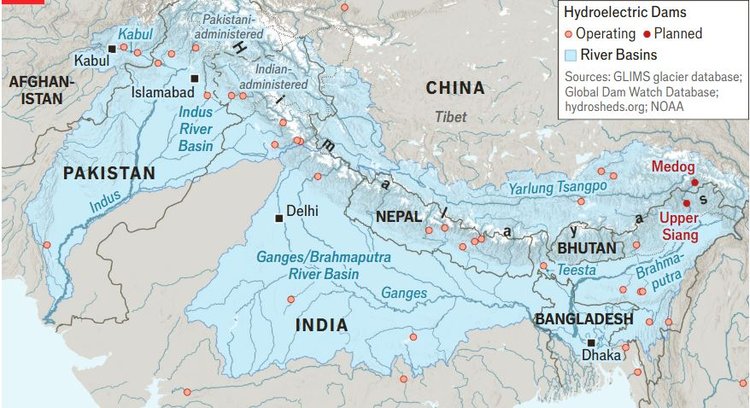

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো

১ দিন আগে

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খল

১ দিন আগে

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

৩ দিন আগে

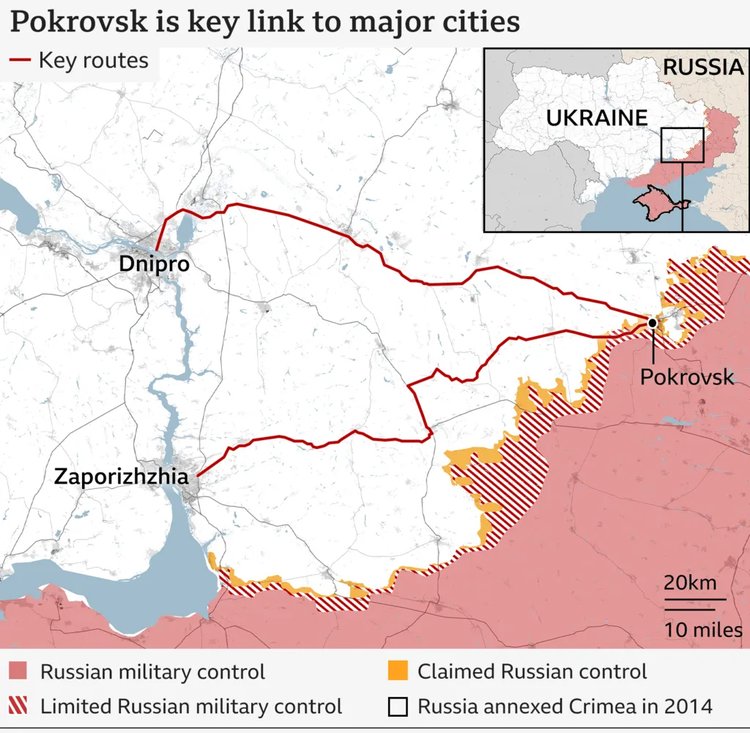

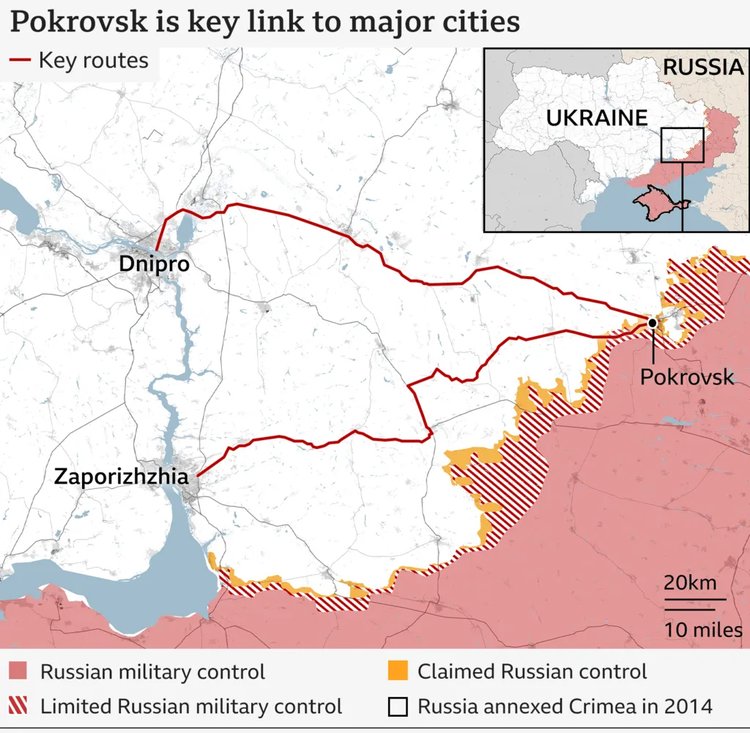

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো বাংলাদেশি তিস্তা নদীর প্রবাহে ভারতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিস্তা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের (যা ভাটিতে যমুনা নামেও পরিচিত) উপনদী।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি এখনো পুনর্বহাল করেনি নয়াদিল্লি। ১৯৬০ সাল থেকে কার্যকর এই চুক্তি গত এপ্রিলে কাশ্মীরে এক সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে একতরফাভাবে বাতিল করে ভারত। আবার এই ভারতই সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার উজানে ব্রহ্মপুত্র (যা তিব্বতে ইয়ারলুন সাংপো নামে পরিচিত) নদের ওপর চীনের পরিকল্পিত বাঁধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, ১৬৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এই বাঁধ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ হিসেবে পরিগণিত হবে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বাঁধের নেতিবাচক প্রভাব হবে বিশাল।

সব মিলিয়ে বোঝা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় পানিকে ঘিরে রাজনীতি আরও জটিল ও বিপজ্জনক হচ্ছে। সবুজ জ্বালানির চাহিদা বাড়ায় অঞ্চলজুড়ে দেশগুলো এখন জলবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমবাহ দ্রুত গলছে, আবহাওয়া হচ্ছে অনিয়মিত। ফলে নদীর পানির স্তর ও প্রবাহ এখন অনেক বেশি অনিশ্চিত। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকায়। এই ঝুঁকি সামলাতে ও সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে দেশগুলোর মধ্যে আরও বেশি আলোচনা ও সহযোগিতা দরকার। তবে সেই পথে রয়েছে অনেক বাধা।

দক্ষিণ এশিয়ায় পানির রাজনীতি বহুদিন ধরেই জটিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তিন নদী—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের হিমবাহ থেকে উৎসারিত। সিন্ধু নদ চীনে উৎপত্তি হয়ে ভারতের লাদাখ ও বিতর্কিত কাশ্মীর পেরিয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্রও চীন থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অপর দিকে, নেপালের বড় অংশ বিশাল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত।

এসব নদীর পানিবণ্টন সহজ নয়। কারণ, এই অঞ্চলটি অবিশ্বাসে বিভক্ত। কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব বহু পুরোনো। সীমান্ত নিয়ে ভারত ও চীনেরও সংঘাত চলছে। বাংলাদেশ ও নেপাল উভয়েরই আশঙ্কা—ভারত কিংবা চীনের অতি প্রভাব তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দেশগুলো প্রায়ই পানিকে চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রলোভনে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় পানিসংক্রান্ত ১৯১টি বিরোধ দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিলে, বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই পানিকে ঘিরে এতটা উত্তেজনা নেই।

পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের সোনিপতের ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির হরি গোদারা বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি এখন অনেক দেশ বাঁধ নির্মাণকে শক্তি প্রদর্শন, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেশী দেশকে চাপে রাখার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তিব্বতে চীনের তৈরি বাঁধগুলো দেশটির কর্তৃত্ব বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান যে অংশের কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে তারা (চীনের সহায়তায়) নতুন নতুন বাঁধ তৈরি করছে—এতে তাদের ভূখণ্ড দাবি আরও জোরালো হচ্ছে এবং এতে ভারতের বিরক্তি বাড়ছে।

চীন যখন ব্রহ্মপুত্র নদে নতুন একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করে, তার জবাবে ভারতও সিদ্ধান্ত নেয়—তারা ওই প্রকল্পের নিচের অংশে আরও বড় একটি বাঁধ তৈরি করবে। এমনিতেই বাংলাদেশের মানুষের অভিযোগ, ভারত আগাম কোনো সতর্কতা না দিয়েই হঠাৎ বাঁধের দরজা খুলে দেয়। এতে নিচের দিকে প্রবল স্রোতে পানি নেমে এসে বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। ফলে পানিকে ঘিরে এ অঞ্চলে সংঘাত প্রায়ই অন্য রাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে মিশে যায়।

দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে পানি-সংকটাপন্ন অঞ্চলের একটি। বছরের অনেক সময়েই এ অঞ্চলের বড় অংশে পানি ঘাটতি দেখা যায়। চীনের লুডং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় পানির সংকট তীব্র, সেসব অঞ্চলে বিরোধ ও সংঘাতের আশঙ্কাও তুলনামূলক বেশি।

জ্বালানির বাড়তি চাহিদা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ আর ডেটা সেন্টারের বিস্তার নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের প্রয়োজন বাড়িয়েছে। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো অনিয়মিত নয় বলে জলবিদ্যুৎ এখন এক আকর্ষণীয় নবায়নযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তার মোট বিদ্যুতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে পাচ্ছে এবং এই অংশ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। ভারত বর্তমানে ৪২ গিগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং ২০৩২ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা ৫০ শতাংশের বেশি বাড়াতে চায়। আগামী কয়েক দশকে দেশটি হয়তো আরও ২০০টি নতুন বাঁধ নির্মাণ করবে।

নেপাল বর্তমানে নিজস্ব চাহিদার চেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে। দেশটি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রপ্তানির পরিকল্পনা নিয়েছে। বহুদিন ধরে তারা ভারতকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং সম্প্রতি ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবহার করে বাংলাদেশেও বিদ্যুৎ বিক্রি শুরু করেছে—যদিও এ বিষয়ে সব পক্ষের সম্মতিতে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। স্পষ্ট সংঘাত এড়াতে বাঁধগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে কূটনৈতিক যোগাযোগ খুব জরুরি। আমেরিকার ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির সীমান্তবর্তী জলসম্পদ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অ্যারন উলফের মতে, কোনো চুক্তি ছাড়া যখন একটি দেশ বাঁধ নির্মাণ করে, তখন সেটিই সাধারণত পানিভিত্তিক বিরোধের সবচেয়ে স্পষ্ট পূর্বাভাস।

পরিবেশগত উদ্বেগও আছে। বাঁধ নদীকে খণ্ডিত করে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে এবং মানববসতির উচ্ছেদ ঘটায়। হিমালয়ের ভঙ্গুর ভূপ্রকৃতিতে এসব ক্ষয়ক্ষতি আরও ব্যাপক হয়। এ কারণেই ভারতের পরিকল্পিত বিশাল বাঁধ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশ দ্রুত ভঙ্গুর হয়ে পড়ায় কূটনৈতিক সহযোগিতা এখন আরও জরুরি। হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, ফলে নদীর প্রবাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, পাহাড়ের গঠন দুর্বল হচ্ছে এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে। বর্ষাকালের বিষয়ে এখন আর কোনো পূর্বানুমান খাটছে না। তাই পানিসম্পদ নিয়ে বিদ্যমান চুক্তিগুলো স্থগিত বা পরিত্যাগ না করে দেশগুলোর উচিত সেগুলো আরও শক্তিশালী ও হালনাগাদ করা—সময় ও প্রকৃতির পরিবর্তন অনুযায়ী।

কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা থেকে বোঝা যায় দেশগুলো বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন। এপ্রিল মাসে সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করার পরও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বন্যার পূর্বাভাস-সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেছে। গবেষক উলফের তথ্যমতে, গত এক শ বছরে পানিকে কেন্দ্র করে কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবু এই অঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনা এখনো জটিল ও খণ্ডিত চিত্রের মতো। বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির জালে বাঁধা এই ব্যবস্থায় দেশগুলো নদীকে একে অপরের সঙ্গে দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যেন নদী কোনো যৌথ পরিবেশব্যবস্থার অংশ নয়। দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে উঠলে নদীর প্রবাহ বজায় রাখা এবং শান্তি রক্ষা—দুই-ই আরও নিশ্চিতভাবে সম্ভব হতো।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো বাংলাদেশি তিস্তা নদীর প্রবাহে ভারতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিস্তা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের (যা ভাটিতে যমুনা নামেও পরিচিত) উপনদী।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি এখনো পুনর্বহাল করেনি নয়াদিল্লি। ১৯৬০ সাল থেকে কার্যকর এই চুক্তি গত এপ্রিলে কাশ্মীরে এক সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে একতরফাভাবে বাতিল করে ভারত। আবার এই ভারতই সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার উজানে ব্রহ্মপুত্র (যা তিব্বতে ইয়ারলুন সাংপো নামে পরিচিত) নদের ওপর চীনের পরিকল্পিত বাঁধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, ১৬৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এই বাঁধ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ হিসেবে পরিগণিত হবে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বাঁধের নেতিবাচক প্রভাব হবে বিশাল।

সব মিলিয়ে বোঝা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় পানিকে ঘিরে রাজনীতি আরও জটিল ও বিপজ্জনক হচ্ছে। সবুজ জ্বালানির চাহিদা বাড়ায় অঞ্চলজুড়ে দেশগুলো এখন জলবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমবাহ দ্রুত গলছে, আবহাওয়া হচ্ছে অনিয়মিত। ফলে নদীর পানির স্তর ও প্রবাহ এখন অনেক বেশি অনিশ্চিত। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকায়। এই ঝুঁকি সামলাতে ও সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে দেশগুলোর মধ্যে আরও বেশি আলোচনা ও সহযোগিতা দরকার। তবে সেই পথে রয়েছে অনেক বাধা।

দক্ষিণ এশিয়ায় পানির রাজনীতি বহুদিন ধরেই জটিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তিন নদী—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের হিমবাহ থেকে উৎসারিত। সিন্ধু নদ চীনে উৎপত্তি হয়ে ভারতের লাদাখ ও বিতর্কিত কাশ্মীর পেরিয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্রও চীন থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অপর দিকে, নেপালের বড় অংশ বিশাল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত।

এসব নদীর পানিবণ্টন সহজ নয়। কারণ, এই অঞ্চলটি অবিশ্বাসে বিভক্ত। কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব বহু পুরোনো। সীমান্ত নিয়ে ভারত ও চীনেরও সংঘাত চলছে। বাংলাদেশ ও নেপাল উভয়েরই আশঙ্কা—ভারত কিংবা চীনের অতি প্রভাব তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দেশগুলো প্রায়ই পানিকে চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রলোভনে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় পানিসংক্রান্ত ১৯১টি বিরোধ দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিলে, বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই পানিকে ঘিরে এতটা উত্তেজনা নেই।

পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের সোনিপতের ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির হরি গোদারা বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি এখন অনেক দেশ বাঁধ নির্মাণকে শক্তি প্রদর্শন, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেশী দেশকে চাপে রাখার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তিব্বতে চীনের তৈরি বাঁধগুলো দেশটির কর্তৃত্ব বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান যে অংশের কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে তারা (চীনের সহায়তায়) নতুন নতুন বাঁধ তৈরি করছে—এতে তাদের ভূখণ্ড দাবি আরও জোরালো হচ্ছে এবং এতে ভারতের বিরক্তি বাড়ছে।

চীন যখন ব্রহ্মপুত্র নদে নতুন একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করে, তার জবাবে ভারতও সিদ্ধান্ত নেয়—তারা ওই প্রকল্পের নিচের অংশে আরও বড় একটি বাঁধ তৈরি করবে। এমনিতেই বাংলাদেশের মানুষের অভিযোগ, ভারত আগাম কোনো সতর্কতা না দিয়েই হঠাৎ বাঁধের দরজা খুলে দেয়। এতে নিচের দিকে প্রবল স্রোতে পানি নেমে এসে বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। ফলে পানিকে ঘিরে এ অঞ্চলে সংঘাত প্রায়ই অন্য রাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে মিশে যায়।

দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে পানি-সংকটাপন্ন অঞ্চলের একটি। বছরের অনেক সময়েই এ অঞ্চলের বড় অংশে পানি ঘাটতি দেখা যায়। চীনের লুডং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় পানির সংকট তীব্র, সেসব অঞ্চলে বিরোধ ও সংঘাতের আশঙ্কাও তুলনামূলক বেশি।

জ্বালানির বাড়তি চাহিদা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ আর ডেটা সেন্টারের বিস্তার নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের প্রয়োজন বাড়িয়েছে। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো অনিয়মিত নয় বলে জলবিদ্যুৎ এখন এক আকর্ষণীয় নবায়নযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তার মোট বিদ্যুতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে পাচ্ছে এবং এই অংশ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। ভারত বর্তমানে ৪২ গিগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং ২০৩২ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা ৫০ শতাংশের বেশি বাড়াতে চায়। আগামী কয়েক দশকে দেশটি হয়তো আরও ২০০টি নতুন বাঁধ নির্মাণ করবে।

নেপাল বর্তমানে নিজস্ব চাহিদার চেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে। দেশটি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রপ্তানির পরিকল্পনা নিয়েছে। বহুদিন ধরে তারা ভারতকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং সম্প্রতি ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবহার করে বাংলাদেশেও বিদ্যুৎ বিক্রি শুরু করেছে—যদিও এ বিষয়ে সব পক্ষের সম্মতিতে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। স্পষ্ট সংঘাত এড়াতে বাঁধগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে কূটনৈতিক যোগাযোগ খুব জরুরি। আমেরিকার ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির সীমান্তবর্তী জলসম্পদ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অ্যারন উলফের মতে, কোনো চুক্তি ছাড়া যখন একটি দেশ বাঁধ নির্মাণ করে, তখন সেটিই সাধারণত পানিভিত্তিক বিরোধের সবচেয়ে স্পষ্ট পূর্বাভাস।

পরিবেশগত উদ্বেগও আছে। বাঁধ নদীকে খণ্ডিত করে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে এবং মানববসতির উচ্ছেদ ঘটায়। হিমালয়ের ভঙ্গুর ভূপ্রকৃতিতে এসব ক্ষয়ক্ষতি আরও ব্যাপক হয়। এ কারণেই ভারতের পরিকল্পিত বিশাল বাঁধ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশ দ্রুত ভঙ্গুর হয়ে পড়ায় কূটনৈতিক সহযোগিতা এখন আরও জরুরি। হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, ফলে নদীর প্রবাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, পাহাড়ের গঠন দুর্বল হচ্ছে এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে। বর্ষাকালের বিষয়ে এখন আর কোনো পূর্বানুমান খাটছে না। তাই পানিসম্পদ নিয়ে বিদ্যমান চুক্তিগুলো স্থগিত বা পরিত্যাগ না করে দেশগুলোর উচিত সেগুলো আরও শক্তিশালী ও হালনাগাদ করা—সময় ও প্রকৃতির পরিবর্তন অনুযায়ী।

কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা থেকে বোঝা যায় দেশগুলো বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন। এপ্রিল মাসে সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করার পরও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বন্যার পূর্বাভাস-সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেছে। গবেষক উলফের তথ্যমতে, গত এক শ বছরে পানিকে কেন্দ্র করে কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবু এই অঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনা এখনো জটিল ও খণ্ডিত চিত্রের মতো। বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির জালে বাঁধা এই ব্যবস্থায় দেশগুলো নদীকে একে অপরের সঙ্গে দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যেন নদী কোনো যৌথ পরিবেশব্যবস্থার অংশ নয়। দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে উঠলে নদীর প্রবাহ বজায় রাখা এবং শান্তি রক্ষা—দুই-ই আরও নিশ্চিতভাবে সম্ভব হতো।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

তবে এখানে জটিল কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে—ফিলিস্তিন আসলে কী এবং এমন কোনো রাষ্ট্র আদৌ আছে কি, যাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়? কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য ১৯৩৩ সালের উরুগুয়ের মন্টেভিডিও কনভেনশনে চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে দুটি শর্ত পূরণের দাবি তুলতে পারে ফিলিস্তিন।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খল

১ দিন আগে

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

৩ দিন আগে

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খলার ভেতরেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে এক পুরোনো শক্তির নাম—পারমাণবিক শক্তি।

পঞ্চাশ বছর ধরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আতঙ্কের মাঝামাঝি এক অসীম সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু খরচ আর বিতর্ক এর সম্ভাবনার নিত্যসঙ্গী। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই–এর উত্থান সেই সমীকরণ পাল্টে দিয়েছে। বিশাল, বিদ্যুৎখেকো ডেটা সেন্টারগুলোর চাহিদা নির্ভরযোগ্য, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎকে শুধু পরিবেশগত লক্ষ্য নয়, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিণত করেছে। শিল্পযুগের বিদ্যুৎব্যবস্থার ওপর ভর করে যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।

রাজনীতিবিদরা এখন জিপিইউ, মডেলের আকার, আর কম্পিউটিং সার্বভৌমত্ব নিয়ে তর্কে ব্যস্ত। কিন্তু এআই–এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে মাইক্রোচিপ নয়, মেগাওয়াট। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা আইইএ জানিয়েছে, ২০২৮ সালের মধ্যেই বৈশ্বিক ডেটা সেন্টারের বিদ্যুৎচাহিদা প্রায় দ্বিগুণ হবে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই কয়েক বছরের মধ্যে নতুন করে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে, যা কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে মোট বিদ্যুতের চাহিদার মতো। এই চাপের মূল কারণ এআই আর ক্লাউড কম্পিউটিং।

যে পারমাণবিক শক্তিকে এত দিন ধীর, ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে খারিজ করা হতো, এখন সেটিই ডেটা সেন্টারের বিশাল চাহিদা মেটানোর অন্যতম কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব উপায় হিসেবে ফিরে আসছে। কিন্তু আসল পরিবর্তনটা প্রযুক্তিগত নয়, মানসিক। কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবার, পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে সরকার নয়, সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে ‘রিস্টার্ট বিপ্লব।’ ২০২০ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া আইওয়ার ডুয়েন আর্নল্ড এনার্জি সেন্টার গুগল ও নেক্সটএরার চুক্তিতে আবার চালু হতে যাচ্ছে। মিশিগানের পালিসেডস প্লান্ট ২০২৫ সালের মধ্যেই পুনরায় সচল হতে পারে। মাইক্রোসফট থ্রি মাইল আইল্যান্ড প্লান্ট পুনরায় চালু করে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করেছে, আর মেটা ইলিনয়ে ১.১ গিগাওয়াট ক্ষমতার একটি প্ল্যান্টের সঙ্গে চুক্তি করেছে, যা বন্ধ হওয়ার পথে ছিল। এসব প্রকল্পের সাফল্যের ভরসা কোনো ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নয়—ভরসা সেই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাঠামো ও অভিজ্ঞ কর্মীদের ওপর, যারা এখনো জানে কীভাবে সেটা চালাতে হয়।

তবে বাধা প্রযুক্তিগত নয়, নীতিগত। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার (এনআরসি) এখনো কোনো কাঠামো নেই, যা বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো প্লান্টকে জনস্বার্থে পুনরায় চালু করা অনুমতি দেয়। অনুমোদনের নিয়মগুলো নতুন নির্মাণের জন্য তৈরি, পুনরুজ্জীবনের জন্য নয়। এতে সময় পরিণত হচ্ছে কৌশলগত দুর্বলতায়।

এদিকে নতুন প্রজন্মের উন্নত রিঅ্যাক্টর আসছে—টেনেসির কাইরোস পাওয়ার থেকে ওয়োমিংয়ের টেরাপাওয়ার পর্যন্ত—যেগুলো ছোট, মডুলার এবং ডেটা সেন্টার ও শিল্পকেন্দ্রের পাশে বসানোর উপযোগী। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে নিউক্লিয়ার কোম্পানি ওকলো ডেটা সেন্টার কোম্পানি সুইচের সঙ্গে ১২ গিগাওয়াটের বিশাল চুক্তি করেছে। ক্রুসো ব্লু এনার্জির সঙ্গে টেক্সাসে ১.৫ গিগাওয়াট পারমাণবিক-চালিত ডেটা সেন্টার গড়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এখানেও সময়ই সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। একটি ডেটা সেন্টার তৈরি হয় দেড় বছরে, কিন্তু একটি রিঅ্যাক্টর বানাতে লাগে দশ বছর। তাই পারমাণবিক শক্তিকে এখন ডিজিটাল গতিতে চলতে শিখতে হবে—মানসম্পন্ন মডুলার নির্মাণ, পূর্বনির্ধারিত অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং এমন অর্থায়নের মাধ্যমে যা রিঅ্যাক্টরকে পরীক্ষামূলক নয়, অবকাঠামো হিসেবে গণ্য করে।

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি নীতি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। মার্কিন জ্বালানি বিভাগ নতুন প্রযুক্তিতে অর্থ দেয়, কিন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর অনুমতি দেয় না। এনআরসি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কিন্তু সময়সীমা নয়। ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (এফইআরসি) ট্রান্সমিশন পরিচালনা করে, কিন্তু কম্পিউটিংয়ের পরিকল্পনা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ আছে এবং তা দিয়ে দেশটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে—এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেই কোনো সংস্থারই।

এই বিচ্ছিন্নতা শুধু প্রশাসনিক নয়, অস্তিত্বেরও প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্র এখন স্নায়ুযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় শিল্পায়ন ঘটাচ্ছে, কিন্তু এর জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ পরিকল্পনা নেই। যখন বেসরকারি টেক কোম্পানিগুলো পুরো রিঅ্যাক্টরের সমান বিদ্যুৎ একাই কিনছে, তখন তদারকির ফাঁক আরও বাড়ছে। গুগল–নেক্সটএরার চুক্তি, আমাজনের সাসকুহানার কাছে বিনিয়োগ, মাইক্রোসফট–ওকলোর অংশীদারত্ব—এসব কিছুই প্রচলিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর বাইরে। এফইআরসি বেসরকারি বিদ্যুৎচুক্তির ওপর কর্তৃত্ব রাখে না। এনআরসি ভৌত নিরাপত্তা দেখে, সাইবার নিরাপত্তা নয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের পারমাণবিক শক্তিচালিত ডেটা সেন্টারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাঠামো নেই।

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ভগল পারমাণবিক ইউনিটের সমাপ্তি দেখায় পরিকল্পনা থাকলে কী হয়। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র একটানা, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে স্থিতিশীলভাবে ধরে রাখে। এই পারমাণবিক ভিত্তিই রাজ্যটিকে দ্রুত বাড়তে থাকা ডেটা সেন্টারের চাহিদা সামলাতে সাহায্য করছে। এটি কাকতালীয় নয়, নীতিগত সাফল্য।

অন্যদিকে সতর্ক সংকেত বাজতে শুরু করেছে। যদি সংস্কার না হয়, এআইয়ের বিদ্যুৎ চাহিদার বোঝা পড়বে সাধারণ মানুষের কাঁধে, আর লাভ যাবে বেসরকারি চুক্তির পকেটে। মেরিল্যান্ডের ট্রান্সমিশন জট, টেক্সাসের বিদ্যুৎ অস্থিরতা আর ক্যালিফোর্নিয়ার ঘাটতি—সবই ইঙ্গিত দেয়, ডিজিটাল প্রবৃদ্ধি যদি গ্রিড নীতির চেয়ে দ্রুত হয়, বিপদ আসবেই।

তবে সুসংবাদ হলো—যুক্তরাষ্ট্রকে ফিউশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এক দশকের মধ্যেই বন্ধ প্লান্ট পুনরায় চালু, মডুলার রিঅ্যাক্টর স্থাপন ও স্মার্ট নীতির মাধ্যমে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট পরিষ্কার, স্থিতিশীল বিদ্যুৎ যোগ করা সম্ভব—যে সময়ের মধ্যে এআই চাহিদা দ্বিগুণ হবে। ফিউশন একদিন আসবেই, তাতে বিনিয়োগ করা উচিত। কিন্তু এখন যে কম্পিউটিং বিপ্লব চলছে, তার জন্য বিশ বছর অপেক্ষা করা যাবে না। পারমাণবিক শক্তি হয়তো জিপিইউর মতো ঝকঝকে নয়, কিন্তু এর আছে এক অনন্য সুবিধা—এটি ঘুমায় না।

যদি ওয়াশিংটন চায় যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী এআই সমৃদ্ধির যুগে নেতৃত্ব দিক, তবে তাকে পরিষ্কার ও স্থিতিশীল বিদ্যুৎকে একই গুরুত্ব দিতে হবে, যেমনটা সে চিপস ও কোডকে দেয়। ডেটা সেন্টারই এখন নতুন কারখানা। পারমাণবিক শক্তি প্রস্তুত, সেগুলো চালানোর জন্য।

তথ্যসূত্র: দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খলার ভেতরেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে এক পুরোনো শক্তির নাম—পারমাণবিক শক্তি।

পঞ্চাশ বছর ধরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আতঙ্কের মাঝামাঝি এক অসীম সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু খরচ আর বিতর্ক এর সম্ভাবনার নিত্যসঙ্গী। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই–এর উত্থান সেই সমীকরণ পাল্টে দিয়েছে। বিশাল, বিদ্যুৎখেকো ডেটা সেন্টারগুলোর চাহিদা নির্ভরযোগ্য, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎকে শুধু পরিবেশগত লক্ষ্য নয়, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিণত করেছে। শিল্পযুগের বিদ্যুৎব্যবস্থার ওপর ভর করে যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।

রাজনীতিবিদরা এখন জিপিইউ, মডেলের আকার, আর কম্পিউটিং সার্বভৌমত্ব নিয়ে তর্কে ব্যস্ত। কিন্তু এআই–এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে মাইক্রোচিপ নয়, মেগাওয়াট। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা আইইএ জানিয়েছে, ২০২৮ সালের মধ্যেই বৈশ্বিক ডেটা সেন্টারের বিদ্যুৎচাহিদা প্রায় দ্বিগুণ হবে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই কয়েক বছরের মধ্যে নতুন করে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে, যা কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে মোট বিদ্যুতের চাহিদার মতো। এই চাপের মূল কারণ এআই আর ক্লাউড কম্পিউটিং।

যে পারমাণবিক শক্তিকে এত দিন ধীর, ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে খারিজ করা হতো, এখন সেটিই ডেটা সেন্টারের বিশাল চাহিদা মেটানোর অন্যতম কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব উপায় হিসেবে ফিরে আসছে। কিন্তু আসল পরিবর্তনটা প্রযুক্তিগত নয়, মানসিক। কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবার, পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে সরকার নয়, সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে ‘রিস্টার্ট বিপ্লব।’ ২০২০ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া আইওয়ার ডুয়েন আর্নল্ড এনার্জি সেন্টার গুগল ও নেক্সটএরার চুক্তিতে আবার চালু হতে যাচ্ছে। মিশিগানের পালিসেডস প্লান্ট ২০২৫ সালের মধ্যেই পুনরায় সচল হতে পারে। মাইক্রোসফট থ্রি মাইল আইল্যান্ড প্লান্ট পুনরায় চালু করে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করেছে, আর মেটা ইলিনয়ে ১.১ গিগাওয়াট ক্ষমতার একটি প্ল্যান্টের সঙ্গে চুক্তি করেছে, যা বন্ধ হওয়ার পথে ছিল। এসব প্রকল্পের সাফল্যের ভরসা কোনো ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নয়—ভরসা সেই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাঠামো ও অভিজ্ঞ কর্মীদের ওপর, যারা এখনো জানে কীভাবে সেটা চালাতে হয়।

তবে বাধা প্রযুক্তিগত নয়, নীতিগত। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার (এনআরসি) এখনো কোনো কাঠামো নেই, যা বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো প্লান্টকে জনস্বার্থে পুনরায় চালু করা অনুমতি দেয়। অনুমোদনের নিয়মগুলো নতুন নির্মাণের জন্য তৈরি, পুনরুজ্জীবনের জন্য নয়। এতে সময় পরিণত হচ্ছে কৌশলগত দুর্বলতায়।

এদিকে নতুন প্রজন্মের উন্নত রিঅ্যাক্টর আসছে—টেনেসির কাইরোস পাওয়ার থেকে ওয়োমিংয়ের টেরাপাওয়ার পর্যন্ত—যেগুলো ছোট, মডুলার এবং ডেটা সেন্টার ও শিল্পকেন্দ্রের পাশে বসানোর উপযোগী। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে নিউক্লিয়ার কোম্পানি ওকলো ডেটা সেন্টার কোম্পানি সুইচের সঙ্গে ১২ গিগাওয়াটের বিশাল চুক্তি করেছে। ক্রুসো ব্লু এনার্জির সঙ্গে টেক্সাসে ১.৫ গিগাওয়াট পারমাণবিক-চালিত ডেটা সেন্টার গড়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এখানেও সময়ই সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। একটি ডেটা সেন্টার তৈরি হয় দেড় বছরে, কিন্তু একটি রিঅ্যাক্টর বানাতে লাগে দশ বছর। তাই পারমাণবিক শক্তিকে এখন ডিজিটাল গতিতে চলতে শিখতে হবে—মানসম্পন্ন মডুলার নির্মাণ, পূর্বনির্ধারিত অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং এমন অর্থায়নের মাধ্যমে যা রিঅ্যাক্টরকে পরীক্ষামূলক নয়, অবকাঠামো হিসেবে গণ্য করে।

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি নীতি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। মার্কিন জ্বালানি বিভাগ নতুন প্রযুক্তিতে অর্থ দেয়, কিন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর অনুমতি দেয় না। এনআরসি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কিন্তু সময়সীমা নয়। ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (এফইআরসি) ট্রান্সমিশন পরিচালনা করে, কিন্তু কম্পিউটিংয়ের পরিকল্পনা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ আছে এবং তা দিয়ে দেশটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে—এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেই কোনো সংস্থারই।

এই বিচ্ছিন্নতা শুধু প্রশাসনিক নয়, অস্তিত্বেরও প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্র এখন স্নায়ুযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় শিল্পায়ন ঘটাচ্ছে, কিন্তু এর জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ পরিকল্পনা নেই। যখন বেসরকারি টেক কোম্পানিগুলো পুরো রিঅ্যাক্টরের সমান বিদ্যুৎ একাই কিনছে, তখন তদারকির ফাঁক আরও বাড়ছে। গুগল–নেক্সটএরার চুক্তি, আমাজনের সাসকুহানার কাছে বিনিয়োগ, মাইক্রোসফট–ওকলোর অংশীদারত্ব—এসব কিছুই প্রচলিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর বাইরে। এফইআরসি বেসরকারি বিদ্যুৎচুক্তির ওপর কর্তৃত্ব রাখে না। এনআরসি ভৌত নিরাপত্তা দেখে, সাইবার নিরাপত্তা নয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের পারমাণবিক শক্তিচালিত ডেটা সেন্টারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাঠামো নেই।

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ভগল পারমাণবিক ইউনিটের সমাপ্তি দেখায় পরিকল্পনা থাকলে কী হয়। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র একটানা, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে স্থিতিশীলভাবে ধরে রাখে। এই পারমাণবিক ভিত্তিই রাজ্যটিকে দ্রুত বাড়তে থাকা ডেটা সেন্টারের চাহিদা সামলাতে সাহায্য করছে। এটি কাকতালীয় নয়, নীতিগত সাফল্য।

অন্যদিকে সতর্ক সংকেত বাজতে শুরু করেছে। যদি সংস্কার না হয়, এআইয়ের বিদ্যুৎ চাহিদার বোঝা পড়বে সাধারণ মানুষের কাঁধে, আর লাভ যাবে বেসরকারি চুক্তির পকেটে। মেরিল্যান্ডের ট্রান্সমিশন জট, টেক্সাসের বিদ্যুৎ অস্থিরতা আর ক্যালিফোর্নিয়ার ঘাটতি—সবই ইঙ্গিত দেয়, ডিজিটাল প্রবৃদ্ধি যদি গ্রিড নীতির চেয়ে দ্রুত হয়, বিপদ আসবেই।

তবে সুসংবাদ হলো—যুক্তরাষ্ট্রকে ফিউশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এক দশকের মধ্যেই বন্ধ প্লান্ট পুনরায় চালু, মডুলার রিঅ্যাক্টর স্থাপন ও স্মার্ট নীতির মাধ্যমে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট পরিষ্কার, স্থিতিশীল বিদ্যুৎ যোগ করা সম্ভব—যে সময়ের মধ্যে এআই চাহিদা দ্বিগুণ হবে। ফিউশন একদিন আসবেই, তাতে বিনিয়োগ করা উচিত। কিন্তু এখন যে কম্পিউটিং বিপ্লব চলছে, তার জন্য বিশ বছর অপেক্ষা করা যাবে না। পারমাণবিক শক্তি হয়তো জিপিইউর মতো ঝকঝকে নয়, কিন্তু এর আছে এক অনন্য সুবিধা—এটি ঘুমায় না।

যদি ওয়াশিংটন চায় যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী এআই সমৃদ্ধির যুগে নেতৃত্ব দিক, তবে তাকে পরিষ্কার ও স্থিতিশীল বিদ্যুৎকে একই গুরুত্ব দিতে হবে, যেমনটা সে চিপস ও কোডকে দেয়। ডেটা সেন্টারই এখন নতুন কারখানা। পারমাণবিক শক্তি প্রস্তুত, সেগুলো চালানোর জন্য।

তথ্যসূত্র: দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট

তবে এখানে জটিল কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে—ফিলিস্তিন আসলে কী এবং এমন কোনো রাষ্ট্র আদৌ আছে কি, যাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়? কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য ১৯৩৩ সালের উরুগুয়ের মন্টেভিডিও কনভেনশনে চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে দুটি শর্ত পূরণের দাবি তুলতে পারে ফিলিস্তিন।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো

১ দিন আগে

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

৩ দিন আগে

পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরভস্ক। এই শহরটি যদি রুশ বাহিনীর দখলে যায়, তবে সেটি হবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দোনেৎস্ক অঞ্চলের এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চলছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

দারফুরে এল-ফাশের শহর আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) দখলে যাওয়ার বিষয়টিকে মিসর শুধু সুদানের গৃহযুদ্ধের আরেকটি লড়াই হিসেবে দেখেনি; দেশটি তাদের নিজ নিরাপত্তার সীমানায় ফাটল ধরার আশঙ্কা হিসেবে দেখেছে। এল-ফাশেরে আরএসএফের স্থানীয় মানুষদের ওপর নির্যাতনকে কায়রো দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরক্ষার প্রথম সারির ওপর আঘাত হিসেবে ভাবছে।

উত্তর দারফুরের রাজধানী এল-ফাশেরের পতন স্থানীয় ভূরাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। মিসর বরাবরই এই যুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে। ২০২৩ সালের এপ্রিলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সুদানের সেনাবাহিনীর (এসএএফ) সঙ্গে মিসরের সামরিক সম্পর্ক রয়েছে। যুদ্ধের পুরো সময়ে কায়রো এই বাহিনীকে সহায়তা করেছে।

কিন্তু এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয়, তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র নতুন করে আঁকছে। সামরিক সমন্বয়ের পাশাপাশি কূটনীতিক তৎপরতা বাড়িয়ে তারা যুদ্ধের প্রভাব ঠেকাতে চাইছে।

অন্যদিকে আরএসএফের উন্নত অস্ত্র ও প্রযুক্তির কাছে এল-ফাশেরে হেরে যাওয়া এসএএফ ও তাদের যৌথ মিত্রবাহিনী এখন নতুন সহায়তার খোঁজে আছে। সুদানি কূটনীতিকেরা মিডল ইস্ট আইকে (এমইই) জানিয়েছেন, এসব অস্ত্র এসেছে মিসরের ঘনিষ্ঠ মিত্র সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে।

সুদানি বিশ্লেষক ও কনফ্লুয়েন্স অ্যাডভাইজরি থিংকট্যাংকের পরিচালক খোলুদ খায়ের বলেন, ‘এল-ফাশের পতনের পর এসএএফ এখন মিসর ও তুরস্কের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়ার আশা করছে। বিশেষ করে মিসরের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত আছে দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তার সঙ্গে। তারা আরএসএফের সীমান্তবর্তী অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন।’

এই প্রেক্ষাপটে মিসর চুপিসারে সুদান ও লিবিয়া সীমান্তে অবস্থান শক্তিশালী করছে। বিপদকে নিজ দোরগোড়ায় না পৌঁছাতে তারা সুদানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে, যাতে হুমকিটা আগেভাগেই ঠেকানো যায়। মিসরের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, ‘মিসর ও সুদানের সেনাবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা চলছে। আরএসএফ ও সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি যৌথ কমান্ড ফোর্স গঠনের কাজ এগোচ্ছে।’

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে মিসরের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ ফাতিহি ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সফর করেছেন। একটি সৌদি আরবে, আরেকটি পোর্ট সুদান, যা বর্তমানে সুদান সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সৌদি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এসএএফকেই সমর্থন দেয় বলে ধারণা করা হয়। রিয়াদে ফাতিহি মিসর-সৌদি সামরিক সহযোগিতা কমিটির যৌথ সভা পরিচালনা করেন। এরপর পোর্ট সুদানে গিয়ে তিনি সুদানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় যৌথ অভিযান পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

একই মিসরীয় সূত্র জানিয়েছে, এই সফরের ফলে উত্তর করদোফানে একটি যৌথ অপারেশন রুম ও নতুন আগাম সতর্কীকরণ রাডার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ খুলেছে। এর আগে আরএসএফ এল-ফাশের দখলের সময় উত্তর করদোফানের বারা শহরটিও দখলে নেয়। এই অঞ্চল তেলসমৃদ্ধ। তবে বারা রাজধানী খার্তুম ও এর টুইন সিটি ওমদুরমান থেকে মাত্র চার ঘণ্টার দূরত্বে। আরএসএফ যুদ্ধের শুরুতে রাজধানী অঞ্চল দখল করলেও এ বছরের মার্চে এসএএফের কাছে খার্তুমের নিয়ন্ত্রণ হারায়। বাহিনীটি এখন ওমদুরমানের দিকে আবার হামলার পরিকল্পনা করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

খোলুদ খায়ের বলেন, ‘আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরএসএফ যদি ওমদুরমানে হামলা চালায়, তা হলে মিসরের সরাসরি হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে। কারণ (সুদানের) রাজধানী সব সময়ই মিসরের কাছে রেড লাইন হিসেবে বিবেচিত।’ মিসরের ওই সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘করদোফানের যৌথ অপারেশন রুমের মাধ্যমে মিসর সুদানি সেনাবাহিনীকে আরএসএফ দখলকৃত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারবে। দারফুরের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও মিসরের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

মাঠপর্যায়ে মিসর এখন সুদান ও লিবিয়া সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেছে। আকাশে টহল দিচ্ছে যুদ্ধবিমান। এক সূত্র বলেছে, ‘মিসরীয় বিমানবাহিনী সুদানের আরএসএফ-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢোকে না। কারণ, আরএসএফের কাছে ভ্রাম্যমাণ আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে। মিসরের বিমান টহল শুধু নিজেদের আকাশসীমায় নজরদারি চালায়, সুদানের আকাশসীমায় প্রবেশ করে না।’

অন্য এক সরকারি সূত্র মিডল ইস্ট আইকে বলেছে, ‘মিসর সুদানের সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের বাহিনীকে সহায়তা দিচ্ছে। তাদের যুদ্ধকৌশল, অস্ত্র, আর সৈন্যদের অবস্থান সমন্বয়ে সাহায্য করছে, যেন আরএসএফের অগ্রগতি ঠেকানো যায়।’ তবে সেই সূত্র সতর্ক করে বলেছে, ‘আরএসএফের নড়াচড়ায় দেরিতে প্রতিক্রিয়া জানালে বা কোনো ভুল হলে, মিসরের সীমান্ত নিরাপত্তা হুমকিতে পড়বে।’

মিসরের জন্য এল-ফাশেরের পতন শুধু সুদানের সেনাবাহিনীর পরাজয় নয়, বরং পুরো অঞ্চলের ভঙ্গুর স্থিতিশীলতার এক ভয়াবহ সংকেত। এল-ফাশের ছিল দারফুরের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সংযোগস্থল। শহরটি হারানোর পর পশ্চিম দারফুর কার্যত দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যা আবারও সুদান ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে।

আরএসএফ এখন সুদানের ত্রিভুজ অঞ্চল ও এল-ফাশেরের দখল নিয়ে লিবিয়া ও চাদের দিকে যাওয়া বাণিজ্য ও চোরাচালান পথের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে এই রুট দিয়েই সুদানের সোনা পাচার হয়ে মিসরে গেছে। মিসর এখন চায় না যে এসব রুট কোনো অনিয়ন্ত্রিত শক্তির হাতে চলে যাক।