জাহীদ রেজা নূর

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে বিশ্বজুড়ে চরম ডানপন্থার উত্থান ঘটছে কেন? পৃথিবীটা যেন তেতে আছে। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো জায়গায় লাগতে পারে আগুন, যেকোনোভাবে জনগণকে উত্তেজিত করে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার জন্য অন্যের সমূহ ক্ষতি করাও হয়ে উঠেছে আদর্শিক অবস্থান। কেন এমনটা ঘটল, তা নিয়ে কথা বলা দরকার।

বিংশ শতাব্দী সাম্যের স্বপ্ন দেখিয়েছিল পৃথিবীকে। একটা সময় মনে হয়েছিল, আদর্শগতভাবে সমাজতান্ত্রিক সাম্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। মনে হয়েছিল, পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র। সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে বাম ঘরানার ভাবধারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। উপনিবেশবাদ-মুক্ত হয়ে যে দেশগুলো স্বাধীনভাবে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল, সেই দেশগুলোর তরুণদের মধ্যেও জায়গা করে নিয়েছিল বামপন্থা। সব মানুষের উপকার করতে চায় যে ব্যবস্থা, তার প্রতি তরুণদের আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বরং যেসব দেশে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে কিংবা যেসব দেশের সরকার স্বৈরাচার হয়ে উঠছিল, তাদের বিরুদ্ধে বামপন্থীরাই গড়ে তুলেছে মূল আন্দোলন।

সবাই জানে, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধও থমকে গেছে। যদিও বলা হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন মানেই স্বপ্নের পতন নয়, কিন্তু সোভিয়েত দেশটির নানা অন্যায়, অবিচারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেরই মনে হয়েছে, শুধু আদর্শ দিয়ে রাষ্ট্র চলে না, যিনি সেই আদর্শ ধারণ করে সরকার চালান, তাঁর ভাবনাই অন্যদের প্রভাবিত করে। অর্থাৎ, আদর্শ কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই বাস্তবায়নের পথে অন্যায় হচ্ছে কি না, তার দায় সেই শাসকের। কোনো আদর্শ নিজে নিজে চলতে পারে না। যিনি চালান, তাঁর হাতেই থাকে প্রয়োগের ক্ষমতা। সোভিয়েত দেশে সে রকম ঘটনাই দেখা গেছে। গণচীনকে এখন সমাজতান্ত্রিক দেশ বলা যায় কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মূলত, ক্ল্যাসিক ভাবনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের যে সংজ্ঞা ছিল, সেগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদলেছে। এখন তাদের আগের রূপে পাওয়া যাবে না। আর সেই আবছায়ার মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছে উগ্র ডানপন্থা।

২.

ইউরোপ আর আমেরিকায় ডানপন্থার উত্থানের পেছনে অভিবাসন একটি বড় কারণ। স্থানীয় জনগণ ভাবছে, অভিবাসন বাড়লে তারা তাদের সংস্কৃতি, চাকরি, নিরাপত্তা হারাতে পারে। জনগণের এই ভয়কে পুঁজি করে চরম ডানপন্থীরা রাজনীতি করে। তারা ঘোষণা করে, ‘আমাদের দেশটা আর আমাদের থাকছে না, একে রক্ষা করার ভার আমার নিজের।’ এই ঘোষণার মাধ্যমে তারা দেশব্যাপী ঘৃণা ছড়ায়। ‘তোমাদের চাকরি অন্যরা নিয়ে যাচ্ছে’—এই কথা বলে জাতিবিদ্বেষ ছড়ায়। অভিবাসীদের বিরুদ্ধে চরমপন্থা গ্রহণ করে।

পুঁজিবাদী বলয়ের মূলধারার রাজনীতির শঠতা, করপোরেট ব্যবস্থাপনায় পুঁজিবাদের তোষণ ইত্যাদি দেখে সাধারণ মানুষ যখন হতাশ হয়, তখন তারা এমন একজন নেতাকে খোঁজে, যে নেতা মুখে যা আসে তা-ই বলে থাকে। সোজাসাপটা কথা বলার ছলে বিদ্যমান রুচি, সম্মান ইত্যাদিকেও আঘাত করতে থাকে। নেতা কাউকে তোয়াক্কা করছে না—এটা সাধারণ মানুষ পছন্দ করে। তারা ভাবেও না, এই ক্রুদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাবধারার মধ্যে অন্যকে ঘৃণা করার বীজ রয়েছে। যখন বুঝতে পারে, তখন দেরি হয়ে যায়। আমরা এখানে চরম ডানপন্থী কয়েকজন বিশ্বনেতার ব্যাপারে কথা বলব। বুঝতে চাইব, কী করে তাঁরা নিজের দেশের জনগণের সমর্থন পেয়েছেন।

নামগুলো সবার জানা। যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প, ব্রাজিলের বলসোনারো, ফ্রান্সের মেরিন ল পেন, ইতালির জর্জিয়া মেলোনিকে নিয়ে কথা বলার আগে ডানপন্থার উত্থানের আরও কিছু কারণ খুঁজে দেখতে চাই।

৩.

উগ্র ডানপন্থার বিকাশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটকে আসক্ত হয়ে উঠেছে এ সময়ের মানুষ। এই মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে উগ্র ডানপন্থার বিস্তার ঘটানো সহজ। মানুষের কোমল মনকে পুঁজি করে তাকে রাগিয়ে তুলে, ভয় দেখিয়ে, ষড়যন্ত্রতত্ত্বের গোলকধাঁধায় ফেলে তার ভেতরের মনুষ্যত্বকে কাঁপিয়ে দেওয়া যায় এবং ধীরে ধীরে তার মনে অন্যের সম্পর্কে ঘৃণা জাগিয়ে তোলা যায়। সেটা ধর্ম, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, অন্য দেশ, অন্য সংস্কৃতি—যেকোনো কিছুর বিরোধিতা হতে পারে।

আমরা গত শতাব্দীর ৩০-এর দশকে এ রকম একটি প্রবণতা দেখেছিলাম। সে সময় কী করে নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদের জন্ম হলো, সেটাও কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার বিষয়। কিন্তু আমরা তো আরও প্রায় ১০০ বছর এগিয়ে এসেছি। তার পরও নানাভাবে সেই মতবাদের সমালোচনা করেও কেন অনেকের মনেই সেই ফ্যাসিবাদ, সেই নাৎসিবাদের ভূত ঢুকে পড়ছে, সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। ‘আমিই শ্রেষ্ঠ’—এই মতবাদই কি মানুষকে নৃশংস করে তুলছে?

আরও ভয়ংকর ব্যাপার, এখন আর শুধু সামরিক পোশাকে স্বৈরাচার আসে না। বিংশ শতাব্দীতে সামরিক পোশাকে স্বৈরাচার আসত এবং বিশ্বব্যাপী তার প্রতিবাদ হতো। এখন গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কিংবা ধর্মীয় লেবাসে সে আসে এবং আলাদিনের জিন হয়ে গোটা দেশের ঘাড়ে চেপে বসে।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বেশির ভাগই স্বৈরশাসকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সেখানকার মানবাধিকার প্রশ্নটি বহু দিন ধরেই আলোচনার বিষয় হয়ে আছে। ইসরায়েলি আক্রমণের মুখে ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের সমর্থন অনেকটাই মৌখিক। বছরের পর বছর ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলের চালানো বিভীষিকা থেকে ফিলিস্তিনকে বের করে আনার উপায় কি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর নেই? ইসরায়েলের হাতে থাকা পারমাণবিক অস্ত্রই কি শুধু এর কারণ? নাকি আরব দেশের স্বৈরাচারী সরকারগুলো এই সংকটকে দূরের কোনো সংকট মনে করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে? মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরশাসন নিয়ে আলাদা আলোচনা হতে পারে। এখানে ইউরোপ-আমেরিকায় ডানপন্থার উত্থান নিয়ে কথা বলব।

৪.

বুঝেই বলছি, ইউরোপের দেশগুলো এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় যে উপনিবেশবাদ গড়ে তুলেছিল, তা মূলত ছিল অমানবিক। নিজেদের প্রভু আর অন্যদের দাস হিসেবে দেখার প্রবণতা ছিল তাদের। কিন্তু এ কথা সত্য, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে ইউরোপীয়দের অবদান অনেক। রেনেসাঁ আন্দোলনের মাধ্যমে মানবতাবাদের উত্থান, চার্চ আর রাজতন্ত্র থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রাম পৃথিবীকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। এতসবের পরও ইউরোপে কট্টর ডানপন্থা জেঁকে বসবে, সেটা কল্পনায় আনা ছিল কঠিন। কিন্তু সেটাই ঘটেছে। গত শতাব্দীতে মুসোলিনি আর হিটলার অনায়াসেই নিজ দেশের মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। তারা এসেছিল গণতান্ত্রিক পন্থায়। এর পরের ইতিহাস সবার জানা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মনে করা হয়েছিল, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদের কবর রচিত হয়েছে। কিন্তু সেটা যে নিছক আশাবাদ, তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বিশ্ব। খোদ ইউরোপের দেশগুলোয় উগ্র ডানেরা এখন শক্তিশালী। ফ্রান্সের কথাই বলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘ সময় ধরে ফ্রান্স শাসন করেছে মধ্য ডান ও মধ্য বামের রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু সত্তর-আশির দশকে ন্যাশনাল ফ্রন্টের মাধ্যমে ল পেনের আবির্ভাব দেশটিতে উগ্র ডানের বীজতলা রচনা করে। মূলত উগ্র জাতীয়তাবাদ আর অভিবাসনবিরোধী অবস্থান নিয়ে ল পেন ফ্রান্সের নাগরিকদের মন জয় করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর মধ্যে মুসলিমবিদ্বেষও প্রবল। অনেক ডানপন্থীর মতো ল পেনও অভিবাসনকে সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক সম্পদের ওপর হুমকি বলে প্রচার করেন। অভিবাসন সন্ত্রাস বাড়িয়ে দেয় বলেও তিনি প্রচার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা মেরিন ল পেন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। তিনি দুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেন। শেষবার ২০২২ সালে প্রায় ৪১ শতাংশ ভোট পান। তিনি যে ক্রমেই ক্ষমতার কাছাকাছি চলে আসছেন, সেটা বোঝা যায় তাঁর প্রতি ভোটারদের আস্থা প্রকাশে। মেরিন শুধু অভিবাসনবিরোধীই নন, তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ছাঁটাই করে নিজ দেশের শক্তিতে চলার পক্ষপাতী। যে দেশে বিশাল এক বিপ্লব হয়েছিল, ভলতেয়ার, রুশো যে দেশের চিন্তক, ভিক্তর উগো যে দেশের হয়ে সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়েছিলেন উচ্চতার শিখরে, সেই দেশে এখন উগ্র ডানের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ইতালির জর্জিয়া মেলোনিও অনেকটা মেরিন ল পেনের মতো। ২০২২ সাল থেকে তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী। দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী তিনি। তাঁর দল ‘ব্রাদার্স অব ইতালি’ চরম ডানপন্থী দল। মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ রয়েছে তাঁর দলের শিকড়ে। জাতীয়তাবাদের কথা বলে রক্ষণশীলতার আশ্রয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর রাজনীতি। মূলত অভিবাসনকেই পুঁজি করে দেশের জনগণের নজর কেড়ে থাকে উগ্র ডানেরা। মেলোনিও তার ব্যতিক্রম নন। ইতালির ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক কাঠামো ও ধর্মকে গুরুত্ব দেন তিনি। এর মানে, সাংস্কৃতিক বিনিময়ে তিনি বিশ্বাস করেন না। এটাও উগ্র জাতীয়তাবাদী আদর্শ।

এই রাজনীতি ‘আমরা’ ও ‘অন্যরা’কে উৎসাহিত করে। এই ‘আমরা’ জাতিকে রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার চরমে নিয়ে যায়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডানপন্থা নিয়ে কথা বললেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেটাও বলা হবে আগামী লেখায়।

লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে বিশ্বজুড়ে চরম ডানপন্থার উত্থান ঘটছে কেন? পৃথিবীটা যেন তেতে আছে। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো জায়গায় লাগতে পারে আগুন, যেকোনোভাবে জনগণকে উত্তেজিত করে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার জন্য অন্যের সমূহ ক্ষতি করাও হয়ে উঠেছে আদর্শিক অবস্থান। কেন এমনটা ঘটল, তা নিয়ে কথা বলা দরকার।

বিংশ শতাব্দী সাম্যের স্বপ্ন দেখিয়েছিল পৃথিবীকে। একটা সময় মনে হয়েছিল, আদর্শগতভাবে সমাজতান্ত্রিক সাম্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। মনে হয়েছিল, পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র। সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে বাম ঘরানার ভাবধারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। উপনিবেশবাদ-মুক্ত হয়ে যে দেশগুলো স্বাধীনভাবে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল, সেই দেশগুলোর তরুণদের মধ্যেও জায়গা করে নিয়েছিল বামপন্থা। সব মানুষের উপকার করতে চায় যে ব্যবস্থা, তার প্রতি তরুণদের আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বরং যেসব দেশে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে কিংবা যেসব দেশের সরকার স্বৈরাচার হয়ে উঠছিল, তাদের বিরুদ্ধে বামপন্থীরাই গড়ে তুলেছে মূল আন্দোলন।

সবাই জানে, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধও থমকে গেছে। যদিও বলা হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন মানেই স্বপ্নের পতন নয়, কিন্তু সোভিয়েত দেশটির নানা অন্যায়, অবিচারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেরই মনে হয়েছে, শুধু আদর্শ দিয়ে রাষ্ট্র চলে না, যিনি সেই আদর্শ ধারণ করে সরকার চালান, তাঁর ভাবনাই অন্যদের প্রভাবিত করে। অর্থাৎ, আদর্শ কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই বাস্তবায়নের পথে অন্যায় হচ্ছে কি না, তার দায় সেই শাসকের। কোনো আদর্শ নিজে নিজে চলতে পারে না। যিনি চালান, তাঁর হাতেই থাকে প্রয়োগের ক্ষমতা। সোভিয়েত দেশে সে রকম ঘটনাই দেখা গেছে। গণচীনকে এখন সমাজতান্ত্রিক দেশ বলা যায় কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মূলত, ক্ল্যাসিক ভাবনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের যে সংজ্ঞা ছিল, সেগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদলেছে। এখন তাদের আগের রূপে পাওয়া যাবে না। আর সেই আবছায়ার মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছে উগ্র ডানপন্থা।

২.

ইউরোপ আর আমেরিকায় ডানপন্থার উত্থানের পেছনে অভিবাসন একটি বড় কারণ। স্থানীয় জনগণ ভাবছে, অভিবাসন বাড়লে তারা তাদের সংস্কৃতি, চাকরি, নিরাপত্তা হারাতে পারে। জনগণের এই ভয়কে পুঁজি করে চরম ডানপন্থীরা রাজনীতি করে। তারা ঘোষণা করে, ‘আমাদের দেশটা আর আমাদের থাকছে না, একে রক্ষা করার ভার আমার নিজের।’ এই ঘোষণার মাধ্যমে তারা দেশব্যাপী ঘৃণা ছড়ায়। ‘তোমাদের চাকরি অন্যরা নিয়ে যাচ্ছে’—এই কথা বলে জাতিবিদ্বেষ ছড়ায়। অভিবাসীদের বিরুদ্ধে চরমপন্থা গ্রহণ করে।

পুঁজিবাদী বলয়ের মূলধারার রাজনীতির শঠতা, করপোরেট ব্যবস্থাপনায় পুঁজিবাদের তোষণ ইত্যাদি দেখে সাধারণ মানুষ যখন হতাশ হয়, তখন তারা এমন একজন নেতাকে খোঁজে, যে নেতা মুখে যা আসে তা-ই বলে থাকে। সোজাসাপটা কথা বলার ছলে বিদ্যমান রুচি, সম্মান ইত্যাদিকেও আঘাত করতে থাকে। নেতা কাউকে তোয়াক্কা করছে না—এটা সাধারণ মানুষ পছন্দ করে। তারা ভাবেও না, এই ক্রুদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাবধারার মধ্যে অন্যকে ঘৃণা করার বীজ রয়েছে। যখন বুঝতে পারে, তখন দেরি হয়ে যায়। আমরা এখানে চরম ডানপন্থী কয়েকজন বিশ্বনেতার ব্যাপারে কথা বলব। বুঝতে চাইব, কী করে তাঁরা নিজের দেশের জনগণের সমর্থন পেয়েছেন।

নামগুলো সবার জানা। যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প, ব্রাজিলের বলসোনারো, ফ্রান্সের মেরিন ল পেন, ইতালির জর্জিয়া মেলোনিকে নিয়ে কথা বলার আগে ডানপন্থার উত্থানের আরও কিছু কারণ খুঁজে দেখতে চাই।

৩.

উগ্র ডানপন্থার বিকাশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটকে আসক্ত হয়ে উঠেছে এ সময়ের মানুষ। এই মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে উগ্র ডানপন্থার বিস্তার ঘটানো সহজ। মানুষের কোমল মনকে পুঁজি করে তাকে রাগিয়ে তুলে, ভয় দেখিয়ে, ষড়যন্ত্রতত্ত্বের গোলকধাঁধায় ফেলে তার ভেতরের মনুষ্যত্বকে কাঁপিয়ে দেওয়া যায় এবং ধীরে ধীরে তার মনে অন্যের সম্পর্কে ঘৃণা জাগিয়ে তোলা যায়। সেটা ধর্ম, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, অন্য দেশ, অন্য সংস্কৃতি—যেকোনো কিছুর বিরোধিতা হতে পারে।

আমরা গত শতাব্দীর ৩০-এর দশকে এ রকম একটি প্রবণতা দেখেছিলাম। সে সময় কী করে নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদের জন্ম হলো, সেটাও কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার বিষয়। কিন্তু আমরা তো আরও প্রায় ১০০ বছর এগিয়ে এসেছি। তার পরও নানাভাবে সেই মতবাদের সমালোচনা করেও কেন অনেকের মনেই সেই ফ্যাসিবাদ, সেই নাৎসিবাদের ভূত ঢুকে পড়ছে, সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। ‘আমিই শ্রেষ্ঠ’—এই মতবাদই কি মানুষকে নৃশংস করে তুলছে?

আরও ভয়ংকর ব্যাপার, এখন আর শুধু সামরিক পোশাকে স্বৈরাচার আসে না। বিংশ শতাব্দীতে সামরিক পোশাকে স্বৈরাচার আসত এবং বিশ্বব্যাপী তার প্রতিবাদ হতো। এখন গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কিংবা ধর্মীয় লেবাসে সে আসে এবং আলাদিনের জিন হয়ে গোটা দেশের ঘাড়ে চেপে বসে।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বেশির ভাগই স্বৈরশাসকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সেখানকার মানবাধিকার প্রশ্নটি বহু দিন ধরেই আলোচনার বিষয় হয়ে আছে। ইসরায়েলি আক্রমণের মুখে ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের সমর্থন অনেকটাই মৌখিক। বছরের পর বছর ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলের চালানো বিভীষিকা থেকে ফিলিস্তিনকে বের করে আনার উপায় কি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর নেই? ইসরায়েলের হাতে থাকা পারমাণবিক অস্ত্রই কি শুধু এর কারণ? নাকি আরব দেশের স্বৈরাচারী সরকারগুলো এই সংকটকে দূরের কোনো সংকট মনে করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে? মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরশাসন নিয়ে আলাদা আলোচনা হতে পারে। এখানে ইউরোপ-আমেরিকায় ডানপন্থার উত্থান নিয়ে কথা বলব।

৪.

বুঝেই বলছি, ইউরোপের দেশগুলো এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় যে উপনিবেশবাদ গড়ে তুলেছিল, তা মূলত ছিল অমানবিক। নিজেদের প্রভু আর অন্যদের দাস হিসেবে দেখার প্রবণতা ছিল তাদের। কিন্তু এ কথা সত্য, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে ইউরোপীয়দের অবদান অনেক। রেনেসাঁ আন্দোলনের মাধ্যমে মানবতাবাদের উত্থান, চার্চ আর রাজতন্ত্র থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রাম পৃথিবীকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। এতসবের পরও ইউরোপে কট্টর ডানপন্থা জেঁকে বসবে, সেটা কল্পনায় আনা ছিল কঠিন। কিন্তু সেটাই ঘটেছে। গত শতাব্দীতে মুসোলিনি আর হিটলার অনায়াসেই নিজ দেশের মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। তারা এসেছিল গণতান্ত্রিক পন্থায়। এর পরের ইতিহাস সবার জানা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মনে করা হয়েছিল, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদের কবর রচিত হয়েছে। কিন্তু সেটা যে নিছক আশাবাদ, তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বিশ্ব। খোদ ইউরোপের দেশগুলোয় উগ্র ডানেরা এখন শক্তিশালী। ফ্রান্সের কথাই বলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘ সময় ধরে ফ্রান্স শাসন করেছে মধ্য ডান ও মধ্য বামের রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু সত্তর-আশির দশকে ন্যাশনাল ফ্রন্টের মাধ্যমে ল পেনের আবির্ভাব দেশটিতে উগ্র ডানের বীজতলা রচনা করে। মূলত উগ্র জাতীয়তাবাদ আর অভিবাসনবিরোধী অবস্থান নিয়ে ল পেন ফ্রান্সের নাগরিকদের মন জয় করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর মধ্যে মুসলিমবিদ্বেষও প্রবল। অনেক ডানপন্থীর মতো ল পেনও অভিবাসনকে সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক সম্পদের ওপর হুমকি বলে প্রচার করেন। অভিবাসন সন্ত্রাস বাড়িয়ে দেয় বলেও তিনি প্রচার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা মেরিন ল পেন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। তিনি দুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেন। শেষবার ২০২২ সালে প্রায় ৪১ শতাংশ ভোট পান। তিনি যে ক্রমেই ক্ষমতার কাছাকাছি চলে আসছেন, সেটা বোঝা যায় তাঁর প্রতি ভোটারদের আস্থা প্রকাশে। মেরিন শুধু অভিবাসনবিরোধীই নন, তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ছাঁটাই করে নিজ দেশের শক্তিতে চলার পক্ষপাতী। যে দেশে বিশাল এক বিপ্লব হয়েছিল, ভলতেয়ার, রুশো যে দেশের চিন্তক, ভিক্তর উগো যে দেশের হয়ে সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়েছিলেন উচ্চতার শিখরে, সেই দেশে এখন উগ্র ডানের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ইতালির জর্জিয়া মেলোনিও অনেকটা মেরিন ল পেনের মতো। ২০২২ সাল থেকে তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী। দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী তিনি। তাঁর দল ‘ব্রাদার্স অব ইতালি’ চরম ডানপন্থী দল। মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ রয়েছে তাঁর দলের শিকড়ে। জাতীয়তাবাদের কথা বলে রক্ষণশীলতার আশ্রয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর রাজনীতি। মূলত অভিবাসনকেই পুঁজি করে দেশের জনগণের নজর কেড়ে থাকে উগ্র ডানেরা। মেলোনিও তার ব্যতিক্রম নন। ইতালির ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক কাঠামো ও ধর্মকে গুরুত্ব দেন তিনি। এর মানে, সাংস্কৃতিক বিনিময়ে তিনি বিশ্বাস করেন না। এটাও উগ্র জাতীয়তাবাদী আদর্শ।

এই রাজনীতি ‘আমরা’ ও ‘অন্যরা’কে উৎসাহিত করে। এই ‘আমরা’ জাতিকে রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার চরমে নিয়ে যায়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডানপন্থা নিয়ে কথা বললেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেটাও বলা হবে আগামী লেখায়।

লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১ দিন আগে

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।

১ দিন আগে

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক

১ দিন আগে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।

১ দিন আগেসিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

সেটা যেন শুধু মাটির বিভাজন নয়, মানুষেরও বিভাজন হলো প্রথম। এই বিভাজন একদা অখণ্ড বঙ্গদেশের একাংশকে যুক্ত করে দিল ভারতের সঙ্গে। সেখানকার বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় দাঁড়াল ভারতীয় বলে; আরেক অংশকে শামিল করে দিল পাকিস্তানের সঙ্গে, সেখানকার বাঙালির পরিচয় দাঁড়াল পাকিস্তানি বলে। এপারের মানুষ ওপারে গেছে, ওপারের মানুষ এসেছে এপারে, মানুষের রক্তে রঙিন হয়েছে বিভক্ত মাটি ও নদী। দুই রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। দেশ দুটি মিত্র হলো না পরস্পরের এবং সেই বৈরিতা ছড়িয়ে পড়ল দুই পাশের বাঙালির মনেও। ভারতের অংশ হয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যতটা না অসন্তুষ্ট হয়েছে, পাকিস্তানে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি অসন্তুষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে সে আরও এক বিভাজন ঘটিয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগ-আত্মত্যাগে, রক্তের বিনিময়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক কাঠামো আসলে সাতচল্লিশেই তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ইদানীং বেশি করে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদী এবং আধা মৌলবাদীরা তথাকথিত লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বলতে পছন্দ করে। কথাটা মিথ্যা, আদতেই।

কেননা, লাহোর প্রস্তাব ছিল অস্পষ্ট, হয়তো তাকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছিল। তাতে পাকিস্তানের কিংবা ভারত বিভাজনের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি এবং দুই অঞ্চলে দুটি ‘স্বাধীন’ রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে দিল্লি সম্মেলনে প্রস্তাবটি সংশোধন করে একটা রাষ্ট্রের পক্ষেই বক্তব্য দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরে একটা পাকিস্তান ভেঙে দুটি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে রক্তের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সেটা করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

আমরা বলি এবং মিথ্যা বলি না যে বঙ্গবিভাগের পেছনে ইংরেজদের কারসাজি ছিল। যেমন সেটা ১৯০৫ সালে, তেমনি ১৯৪৭ সালেও বোঝা গেছে। সে সময়ের ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি তাঁর নোটে লিখেছিলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ বঙ্গ একটা শক্তি, বিভক্ত বঙ্গ নানা দিকে টানবে এবং সেটাই হবে ওই পরিকল্পনার (বঙ্গবিভাগের) একটা বড় গুণ।’ এ ছিল ইংরেজের অভিপ্রায়, কিন্তু বঙ্গদেশের নিজের মধ্যেও নিশ্চয় সেই উপাদানগুলো বিদ্যমান ছিল, যাদের অস্তিত্ব ওই আশাবাদকে সমর্থন করেছে। নানা দিকে টানাপোড়েন ছিল। আর তার কারণ অন্য কিছু নয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত সর্বত্রই একটা অগোছালো ব্যাপার। তার একেক অংশে একেক প্রবণতা, তার একদিকের সঙ্গে অপর দিকের বিরোধ; পরাধীন বাংলায় পরাধীনতার কারণেই পরস্পর বিরোধিতাটা ছিল বরং বেশি। এই মধ্যবিত্ত মোটেই স্বাধীন ছিল না। তার ভিত প্রোথিত ছিল চাকরিতে, পেশায় এবং কিছুটা ভূমিরাজস্বে। শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। দুর্বল মেরুদণ্ডের এই শ্রেণির একাংশ তাই আত্মসমর্পণ করেছিল। আত্মসমর্পণকারীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ সাহেবমুখী; অপর ভাগ ইয়ং বেঙ্গল। অর্থাৎ একই সঙ্গে সাহেবমুখী ও সামন্তবাদবিরোধী। আর যে অংশটি ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী, সেটা ছিল অধীনতার বিষয়ে সচেতন এবং তাদেরকে জাতীয়তাবাদীও বলতে হবে। কিন্তু এরা মূলত সংস্কারপন্থী এবং চূড়ান্ত বিচারে, নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের জন্য আপসপন্থী ছিল। এর সূত্রপাতে আছেন রামমোহন এবং মাঝখানে বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে করতে হয়, কেননা তিনি ছিলেন মধ্যবিত্তের এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী মুখপাত্র। বঙ্কিম ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক এবং পরাধীনতার গ্লানিতে অত্যধিক পীড়িত। কিন্তু শ্রেণিগত কারণেই তিনিও আটকা পড়ে গেলেন একটা গণ্ডিতে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি’। তাঁর এই বক্তব্য ছিল বড় স্পষ্ট। এই অনুমোদন ছিল না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হৃদয়হীনতার কথা জেনেও তার পুরোপুরি উচ্ছেদ চাননি। ইংরেজ অসন্তুষ্ট হবে ভেবে, স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখতে পারেননি। ইংরেজের বদলে তিনি যবনকে দাঁড় করালেন এবং সেই মৃত অশ্বকে যখন প্রহার শুরু করলেন, তখন সেই প্রহারের ভেতরে ইংরেজের প্রতি অক্ষম অসন্তোষ ছিল ঠিকই, কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। বিকাশে আগ্রহী মুসলমান বাঙালি মনে করল এ আর এমন কিছু নয়, তার প্রতি ঘৃণা বটে।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা কৃষকদের মধ্যে ছিল না, তা ছিল মধ্যবিত্তেরই ব্যাধি। তবে পরাধীন বঙ্গে জাতীয়তাবাদীরা আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু জাতীয় ছিলেন না, তাঁরা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কাছে জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক অংশের জন্য হিন্দু জাতি, আরেক অংশের জন্য মুসলিম জাতি। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে সেটা ছিল জনগণের সঙ্গে নয়। তা ছিল দুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে—যাদের একটা উঠেছে, আরেকটা উঠতে চাইছে।

একটা দ্বন্দ্ব ছিল ইংরেজের সঙ্গে বাঙালির; আরেকটা দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছিল বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের। প্রথম দ্বন্দ্বটা তার তীব্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের কারণে। আর হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ছিল বলেই দেশভাগ হলো। না হলে বাইরে থেকে চতুর ইংরেজ যতই কলকাঠি নাডুক না কেন, ঘটনাটি ঘটত না। ১৯০৫-এ কাজ হয়নি, তখন অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত এটা চায়নি। তারা অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কা করেছে। সে আশঙ্কা মোটেই অন্যায় ছিল না। কিন্তু অন্তরে ছিল আরও এক গভীর শঙ্কা, সে হচ্ছে খণ্ডিত বঙ্গে পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জমির মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শঙ্কা। ১৯৪৭ সালে সেই শ্রেণিই আবার বঙ্গভঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে পড়ল, মূলত সেই অর্থনৈতিক শঙ্কাতেই। এবারের ভয়টা ছিল অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের। অপর দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে অংশ উঠতে চাচ্ছিল, তারা ১৯০৫ সালেও বঙ্গভঙ্গ চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে সাতচল্লিশেও। সেটা ছিল নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে।

ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর হিন্দির চাপ কম পোহায়নি। ওই চাপ, বলা বাহুল্য, ক্রমাগত বেড়েছে। কংগ্রেসের শাসন পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুঃশাসনই ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির শাসনামল তো দুঃশাসনের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে হিন্দু রাষ্ট্রের পথে এগোতে চাচ্ছে।

লক্ষ করার বিষয়, অবিভক্ত বঙ্গে নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তের হাতেই। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত বাংলার রাজনীতিকে ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে পারেনি। একদিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন গান্ধী, আরেক দিক দিয়ে জিন্নাহ। বাংলার রাজনীতি অংশ হয়ে গেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির এবং তার চাবিকাঠি বাংলার এ কে ফজলুল হক কিংবা সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে থাকেনি, থেকেছে অবাঙালিদের হাতেই। এর কারণও শ্রেণিগত। বাঙালি মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল, অবাঙালি মধ্যবিত্তের তুলনায়। শ্রেণি অবস্থান এসব ঘটনার সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

সেটা যেন শুধু মাটির বিভাজন নয়, মানুষেরও বিভাজন হলো প্রথম। এই বিভাজন একদা অখণ্ড বঙ্গদেশের একাংশকে যুক্ত করে দিল ভারতের সঙ্গে। সেখানকার বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় দাঁড়াল ভারতীয় বলে; আরেক অংশকে শামিল করে দিল পাকিস্তানের সঙ্গে, সেখানকার বাঙালির পরিচয় দাঁড়াল পাকিস্তানি বলে। এপারের মানুষ ওপারে গেছে, ওপারের মানুষ এসেছে এপারে, মানুষের রক্তে রঙিন হয়েছে বিভক্ত মাটি ও নদী। দুই রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। দেশ দুটি মিত্র হলো না পরস্পরের এবং সেই বৈরিতা ছড়িয়ে পড়ল দুই পাশের বাঙালির মনেও। ভারতের অংশ হয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যতটা না অসন্তুষ্ট হয়েছে, পাকিস্তানে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি অসন্তুষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে সে আরও এক বিভাজন ঘটিয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগ-আত্মত্যাগে, রক্তের বিনিময়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক কাঠামো আসলে সাতচল্লিশেই তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ইদানীং বেশি করে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদী এবং আধা মৌলবাদীরা তথাকথিত লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বলতে পছন্দ করে। কথাটা মিথ্যা, আদতেই।

কেননা, লাহোর প্রস্তাব ছিল অস্পষ্ট, হয়তো তাকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছিল। তাতে পাকিস্তানের কিংবা ভারত বিভাজনের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি এবং দুই অঞ্চলে দুটি ‘স্বাধীন’ রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে দিল্লি সম্মেলনে প্রস্তাবটি সংশোধন করে একটা রাষ্ট্রের পক্ষেই বক্তব্য দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরে একটা পাকিস্তান ভেঙে দুটি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে রক্তের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সেটা করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

আমরা বলি এবং মিথ্যা বলি না যে বঙ্গবিভাগের পেছনে ইংরেজদের কারসাজি ছিল। যেমন সেটা ১৯০৫ সালে, তেমনি ১৯৪৭ সালেও বোঝা গেছে। সে সময়ের ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি তাঁর নোটে লিখেছিলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ বঙ্গ একটা শক্তি, বিভক্ত বঙ্গ নানা দিকে টানবে এবং সেটাই হবে ওই পরিকল্পনার (বঙ্গবিভাগের) একটা বড় গুণ।’ এ ছিল ইংরেজের অভিপ্রায়, কিন্তু বঙ্গদেশের নিজের মধ্যেও নিশ্চয় সেই উপাদানগুলো বিদ্যমান ছিল, যাদের অস্তিত্ব ওই আশাবাদকে সমর্থন করেছে। নানা দিকে টানাপোড়েন ছিল। আর তার কারণ অন্য কিছু নয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত সর্বত্রই একটা অগোছালো ব্যাপার। তার একেক অংশে একেক প্রবণতা, তার একদিকের সঙ্গে অপর দিকের বিরোধ; পরাধীন বাংলায় পরাধীনতার কারণেই পরস্পর বিরোধিতাটা ছিল বরং বেশি। এই মধ্যবিত্ত মোটেই স্বাধীন ছিল না। তার ভিত প্রোথিত ছিল চাকরিতে, পেশায় এবং কিছুটা ভূমিরাজস্বে। শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। দুর্বল মেরুদণ্ডের এই শ্রেণির একাংশ তাই আত্মসমর্পণ করেছিল। আত্মসমর্পণকারীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ সাহেবমুখী; অপর ভাগ ইয়ং বেঙ্গল। অর্থাৎ একই সঙ্গে সাহেবমুখী ও সামন্তবাদবিরোধী। আর যে অংশটি ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী, সেটা ছিল অধীনতার বিষয়ে সচেতন এবং তাদেরকে জাতীয়তাবাদীও বলতে হবে। কিন্তু এরা মূলত সংস্কারপন্থী এবং চূড়ান্ত বিচারে, নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের জন্য আপসপন্থী ছিল। এর সূত্রপাতে আছেন রামমোহন এবং মাঝখানে বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে করতে হয়, কেননা তিনি ছিলেন মধ্যবিত্তের এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী মুখপাত্র। বঙ্কিম ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক এবং পরাধীনতার গ্লানিতে অত্যধিক পীড়িত। কিন্তু শ্রেণিগত কারণেই তিনিও আটকা পড়ে গেলেন একটা গণ্ডিতে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি’। তাঁর এই বক্তব্য ছিল বড় স্পষ্ট। এই অনুমোদন ছিল না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হৃদয়হীনতার কথা জেনেও তার পুরোপুরি উচ্ছেদ চাননি। ইংরেজ অসন্তুষ্ট হবে ভেবে, স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখতে পারেননি। ইংরেজের বদলে তিনি যবনকে দাঁড় করালেন এবং সেই মৃত অশ্বকে যখন প্রহার শুরু করলেন, তখন সেই প্রহারের ভেতরে ইংরেজের প্রতি অক্ষম অসন্তোষ ছিল ঠিকই, কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। বিকাশে আগ্রহী মুসলমান বাঙালি মনে করল এ আর এমন কিছু নয়, তার প্রতি ঘৃণা বটে।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা কৃষকদের মধ্যে ছিল না, তা ছিল মধ্যবিত্তেরই ব্যাধি। তবে পরাধীন বঙ্গে জাতীয়তাবাদীরা আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু জাতীয় ছিলেন না, তাঁরা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কাছে জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক অংশের জন্য হিন্দু জাতি, আরেক অংশের জন্য মুসলিম জাতি। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে সেটা ছিল জনগণের সঙ্গে নয়। তা ছিল দুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে—যাদের একটা উঠেছে, আরেকটা উঠতে চাইছে।

একটা দ্বন্দ্ব ছিল ইংরেজের সঙ্গে বাঙালির; আরেকটা দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছিল বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের। প্রথম দ্বন্দ্বটা তার তীব্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের কারণে। আর হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ছিল বলেই দেশভাগ হলো। না হলে বাইরে থেকে চতুর ইংরেজ যতই কলকাঠি নাডুক না কেন, ঘটনাটি ঘটত না। ১৯০৫-এ কাজ হয়নি, তখন অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত এটা চায়নি। তারা অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কা করেছে। সে আশঙ্কা মোটেই অন্যায় ছিল না। কিন্তু অন্তরে ছিল আরও এক গভীর শঙ্কা, সে হচ্ছে খণ্ডিত বঙ্গে পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জমির মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শঙ্কা। ১৯৪৭ সালে সেই শ্রেণিই আবার বঙ্গভঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে পড়ল, মূলত সেই অর্থনৈতিক শঙ্কাতেই। এবারের ভয়টা ছিল অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের। অপর দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে অংশ উঠতে চাচ্ছিল, তারা ১৯০৫ সালেও বঙ্গভঙ্গ চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে সাতচল্লিশেও। সেটা ছিল নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে।

ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর হিন্দির চাপ কম পোহায়নি। ওই চাপ, বলা বাহুল্য, ক্রমাগত বেড়েছে। কংগ্রেসের শাসন পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুঃশাসনই ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির শাসনামল তো দুঃশাসনের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে হিন্দু রাষ্ট্রের পথে এগোতে চাচ্ছে।

লক্ষ করার বিষয়, অবিভক্ত বঙ্গে নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তের হাতেই। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত বাংলার রাজনীতিকে ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে পারেনি। একদিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন গান্ধী, আরেক দিক দিয়ে জিন্নাহ। বাংলার রাজনীতি অংশ হয়ে গেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির এবং তার চাবিকাঠি বাংলার এ কে ফজলুল হক কিংবা সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে থাকেনি, থেকেছে অবাঙালিদের হাতেই। এর কারণও শ্রেণিগত। বাঙালি মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল, অবাঙালি মধ্যবিত্তের তুলনায়। শ্রেণি অবস্থান এসব ঘটনার সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে বিশ্বজুড়ে চরম ডানপন্থার উত্থান ঘটছে কেন? পৃথিবীটা যেন তেতে আছে। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো জায়গায় লাগতে পারে আগুন, যেকোনোভাবে জনগণকে উত্তেজিত করে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার জন্য অন্যের সমূহ ক্ষতি করাও হয়ে উঠেছে আদর্শিক অবস্থান...

০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।

১ দিন আগে

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক

১ দিন আগে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।

১ দিন আগেমাসুদ-উর রহমান

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প। নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গঠিত হওয়া অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল—এই সরকার শুধু উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে না, বরং দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থেকে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে।

কিন্তু এক বছরের বেশি সময় পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অগ্রসর হওয়া গেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ধীরগতিতে, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। যেমন ধরা যাক, আমাদের সবচেয়ে গর্বের অর্জন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা উপভোগের স্বাদ। কিন্তু জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ নিয়ে বিগত সরকারের সময়ে নানা অপকর্ম করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার নামের পাশে মিথ্যা সনদ জুড়ে দেওয়া শুধু প্রতারণা নয়, এটি একধরনের অপরাধ—ইতিহাস ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ বাতিল ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে’।

এটি এমন এক ঘোষণা ছিল, যা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি বলা যায়। কিন্তু সময় গড়িয়েছে, বছর পেরিয়েছে, অথচ বাস্তব অগ্রগতি দেখা যায়নি। আজও বহু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিচ্ছেন, বিপরীতে অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিই পাননি। একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি যদি মিথ্যার ওপর দাঁড়ায়, তাহলে সেই ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করতে পারলে রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিটি যেমন মজবুত হতো, তেমনি রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হতো না।

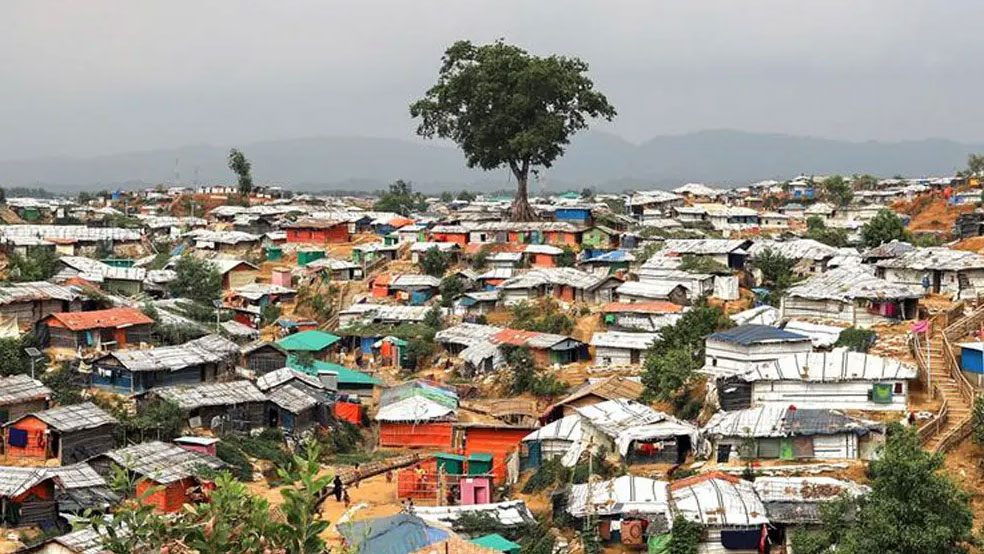

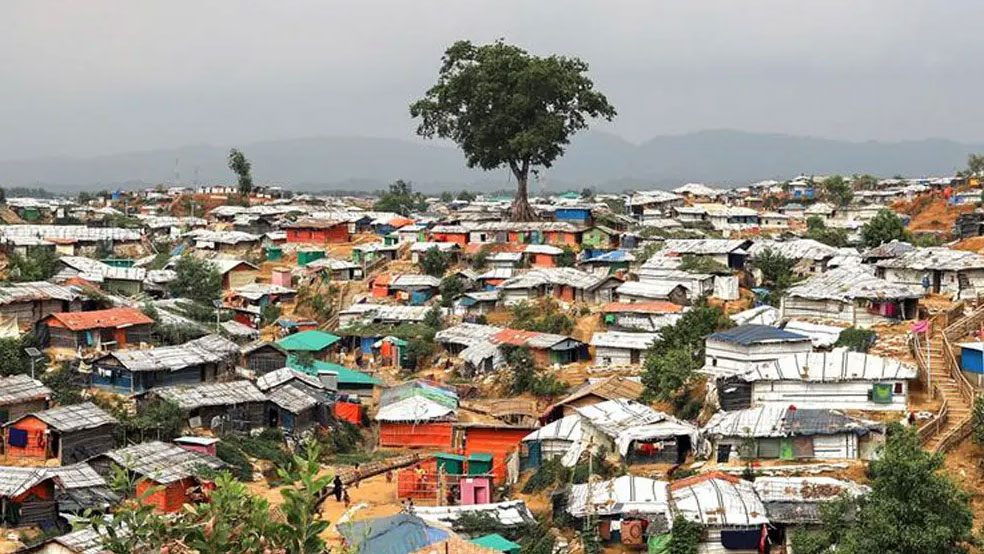

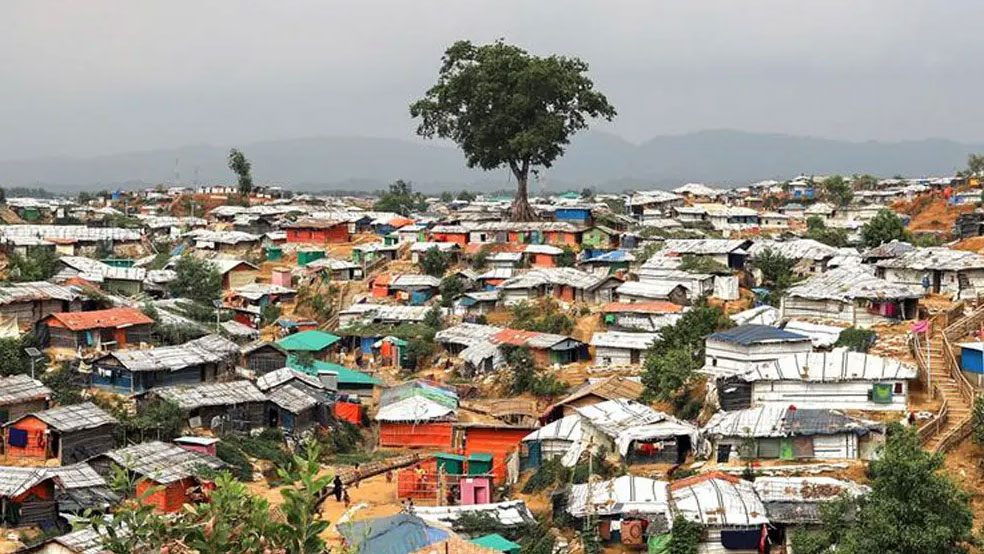

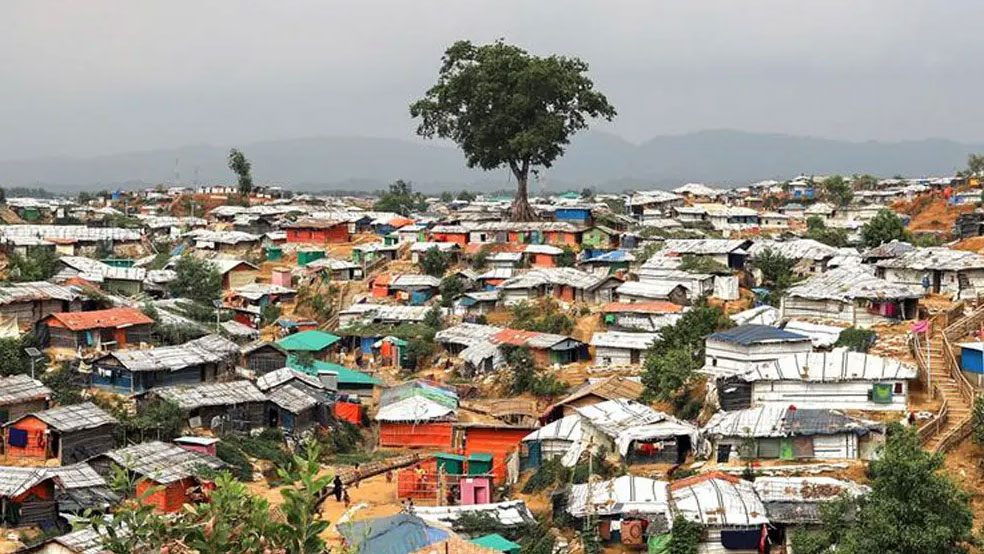

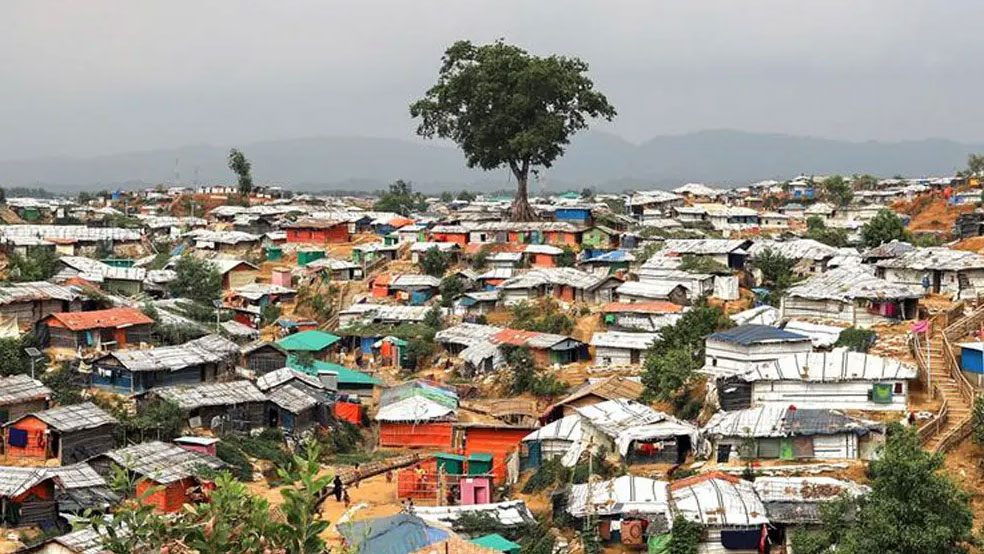

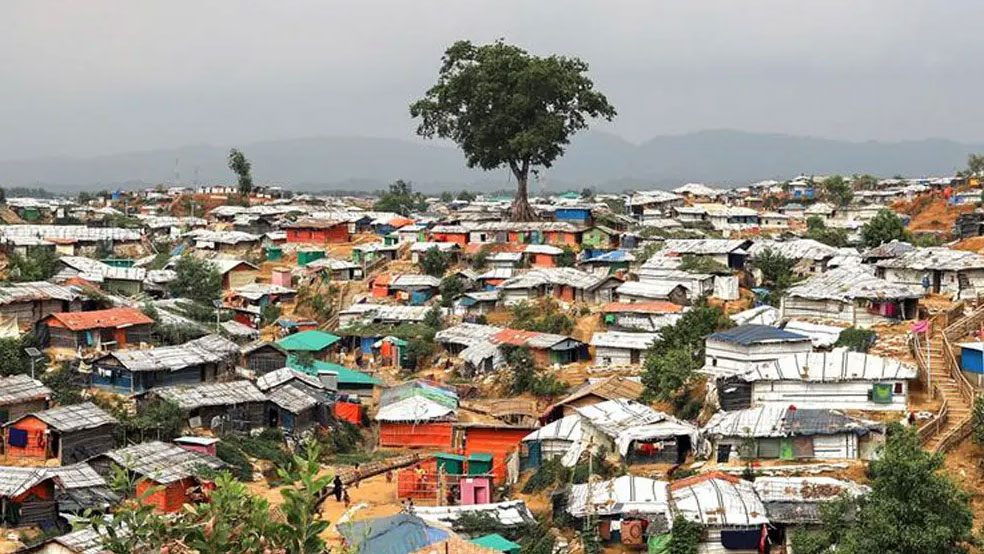

২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল দেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকগুলোর খবর ছিল—‘প্রাথমিকভাবে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের কথা নিশ্চিত করেছে মিয়ানমার।’ সেই সময় অনেকে মনে করেছিলেন, অবশেষে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে। কিন্তু বছরের শেষে দেখা গেল, একজন রোহিঙ্গাকেও ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি; বরং আরও অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে।

কক্সবাজার ও টেকনাফের আশ্রয়শিবিরগুলোতে এখন ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছে, যাদের কারণে স্থানীয় অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও নিরাপত্তা—সবই চাপে রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে মিয়ানমারের প্রতি চাপ অব্যাহত থাকলেও বাংলাদেশের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় এই জটিল সমস্যার সমাধান করা কঠিন। তবু জনগণের প্রত্যাশা ছিল—সরকার অন্তত প্রত্যাবাসনের দৃশ্যমান সূচনা করবে। কিন্তু তা হয়নি।

প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি, নদী দূষিত হচ্ছে, বনভূমি হারিয়ে যাচ্ছে, গ্রাম ও শহর প্লাস্টিকে ভরে যাচ্ছে। পরিবেশের এই সংকট রোধে ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়, ‘কাঁচাবাজারেও আজ থেকে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ’। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছিল, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবায়নে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। এখন বহাল তবিয়তে প্রতিটি বাজারে, এমনকি পাড়ার ছোট দোকানেও পলিথিন ব্যাগ আগের মতোই ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে। অথচ কর্মসংস্থানের অভাব আজ তরুণদের সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে একটি দৈনিকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ‘২৬ লাখ শিক্ষিত বেকারের দেশে ২৬ লাখ ভারতীয় কী করে চাকরি করে’। প্রতিবেদকের ভাষ্যমতে, ‘একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আরেকটি রাষ্ট্র কি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের “দুরভিসন্ধির” পরিকল্পনাগুলোর একটি এটি। এমন কোনো সেক্টর নেই, যেখানে ভারতীয়দের সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি। অথচ দেশে শিক্ষিত বেকার ২৬ লাখ ৪০ হাজার!’ এমন প্রতিবেদন কেবল পরিসংখ্যান নয়, এটি এক তীব্র প্রশ্ন—দেশে যদি এত বেকার তরুণ থাকে, তবে বিদেশিরা কেন চাকরি পাবে? এমন বাস্তবতায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, দেশে এমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যাতে বিদেশি কর্মীদের আর সুযোগ না থাকে। এক বছর পার হয়ে গেলেও ২৬ লাখ ভারতীয়কে চাকরিচ্যুত করার কোনো খবর এখনো গণমাধ্যমে দেখা যায়নি।

এরপর একটি স্বাধীন দেশের জন্য সার্বভৌমত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই গণমাধ্যমে বলা হয়েছিল, ‘হাসিনা সরকারের আমলে করা সকল গোপন চুক্তি বাতিল করা হবে।’ কিন্তু এ বছরের ২১ অক্টোবর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ঘোষণা দেন, ‘ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিলের দাবি সত্য নয়’। এরপর ২৬ অক্টোবরের আরেকটি সংবাদ থেকে জানা গেল, ‘দ্বিগুণ মূল্যে কমলাপুর মেট্রোরেলের কাজ পেয়েছে ভারতীয় কোম্পানি’। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সব সময় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই সম্পর্ক যেন কখনোই সমমর্যাদার বাইরে না যায়। দেশের স্বার্থ ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতা রক্ষা করার জন্য বিষয়গুলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহি অপরিহার্য।

তারপর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিদেশে, বিশেষত ভারতে যায়। এই পরিস্থিতি বদলানোর আশায় সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, চীন বাংলাদেশে চারটি বৃহৎ বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করবে। চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল একটি দৈনিকের শিরোনাম ছিল, ‘বড় হাসপাতাল করতে চায় চীন’। এই হাসপাতালগুলোর একটি নামও ঠিক করা হয়েছিল ‘চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ জেনারেল হাসপাতাল’। প্রতিশ্রুতি ছিল, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গে হাসপাতাল নির্মিত হবে, যাতে জনগণ উন্নত চিকিৎসা পায় এবং আর বিদেশে যেতে না হয়। কিন্তু আজও সেই হাসপাতালের জমি নির্ধারণের কাজই শুরু হয়নি, হাসপাতাল তো দূরের কথা!

এই তালিকা এখানেই শেষ নয়। এমন আরও অনেক প্রতিশ্রুতি আছে, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের চেহারা বদলে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক কিছুই পরিকল্পনার স্তর পেরোতে পারছে না। অথচ এসব কাজের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, দৃঢ়তা

আর দায়িত্ববোধ।

তবু হতাশ হইনি। কারণ, পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এক দিনে ঘটে না, সময় লাগে। হয়তো সরকার এখনো প্রস্তুতি নিচ্ছে, হয়তো নীতিগত বাধা কাটানোর চেষ্টা করছে। তাই বিশ্বাস রাখতে চাই, একদিন এই ‘হতে পারত’গুলো সত্যি হবে, বাস্তবে রূপ নেবে সেই সব প্রতিশ্রুতি।

আমরা যারা এই দেশের নাগরিক, আমাদেরও দায়িত্ব শুধু সমালোচনা নয়, সচেতন থাকা, দাবি জানানো এবং প্রয়োজনে ইতিবাচক চাপ সৃষ্টি করা। কারণ, সরকার, রাষ্ট্র, জাতি—সবই আমাদের সম্মিলিত সত্তা।

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প। নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গঠিত হওয়া অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল—এই সরকার শুধু উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে না, বরং দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থেকে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে।

কিন্তু এক বছরের বেশি সময় পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অগ্রসর হওয়া গেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ধীরগতিতে, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। যেমন ধরা যাক, আমাদের সবচেয়ে গর্বের অর্জন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা উপভোগের স্বাদ। কিন্তু জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ নিয়ে বিগত সরকারের সময়ে নানা অপকর্ম করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার নামের পাশে মিথ্যা সনদ জুড়ে দেওয়া শুধু প্রতারণা নয়, এটি একধরনের অপরাধ—ইতিহাস ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ বাতিল ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে’।

এটি এমন এক ঘোষণা ছিল, যা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি বলা যায়। কিন্তু সময় গড়িয়েছে, বছর পেরিয়েছে, অথচ বাস্তব অগ্রগতি দেখা যায়নি। আজও বহু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিচ্ছেন, বিপরীতে অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিই পাননি। একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি যদি মিথ্যার ওপর দাঁড়ায়, তাহলে সেই ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করতে পারলে রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিটি যেমন মজবুত হতো, তেমনি রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হতো না।

২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল দেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকগুলোর খবর ছিল—‘প্রাথমিকভাবে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের কথা নিশ্চিত করেছে মিয়ানমার।’ সেই সময় অনেকে মনে করেছিলেন, অবশেষে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে। কিন্তু বছরের শেষে দেখা গেল, একজন রোহিঙ্গাকেও ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি; বরং আরও অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে।

কক্সবাজার ও টেকনাফের আশ্রয়শিবিরগুলোতে এখন ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছে, যাদের কারণে স্থানীয় অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও নিরাপত্তা—সবই চাপে রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে মিয়ানমারের প্রতি চাপ অব্যাহত থাকলেও বাংলাদেশের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় এই জটিল সমস্যার সমাধান করা কঠিন। তবু জনগণের প্রত্যাশা ছিল—সরকার অন্তত প্রত্যাবাসনের দৃশ্যমান সূচনা করবে। কিন্তু তা হয়নি।

প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি, নদী দূষিত হচ্ছে, বনভূমি হারিয়ে যাচ্ছে, গ্রাম ও শহর প্লাস্টিকে ভরে যাচ্ছে। পরিবেশের এই সংকট রোধে ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়, ‘কাঁচাবাজারেও আজ থেকে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ’। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছিল, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবায়নে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। এখন বহাল তবিয়তে প্রতিটি বাজারে, এমনকি পাড়ার ছোট দোকানেও পলিথিন ব্যাগ আগের মতোই ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে। অথচ কর্মসংস্থানের অভাব আজ তরুণদের সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে একটি দৈনিকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ‘২৬ লাখ শিক্ষিত বেকারের দেশে ২৬ লাখ ভারতীয় কী করে চাকরি করে’। প্রতিবেদকের ভাষ্যমতে, ‘একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আরেকটি রাষ্ট্র কি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের “দুরভিসন্ধির” পরিকল্পনাগুলোর একটি এটি। এমন কোনো সেক্টর নেই, যেখানে ভারতীয়দের সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি। অথচ দেশে শিক্ষিত বেকার ২৬ লাখ ৪০ হাজার!’ এমন প্রতিবেদন কেবল পরিসংখ্যান নয়, এটি এক তীব্র প্রশ্ন—দেশে যদি এত বেকার তরুণ থাকে, তবে বিদেশিরা কেন চাকরি পাবে? এমন বাস্তবতায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, দেশে এমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যাতে বিদেশি কর্মীদের আর সুযোগ না থাকে। এক বছর পার হয়ে গেলেও ২৬ লাখ ভারতীয়কে চাকরিচ্যুত করার কোনো খবর এখনো গণমাধ্যমে দেখা যায়নি।

এরপর একটি স্বাধীন দেশের জন্য সার্বভৌমত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই গণমাধ্যমে বলা হয়েছিল, ‘হাসিনা সরকারের আমলে করা সকল গোপন চুক্তি বাতিল করা হবে।’ কিন্তু এ বছরের ২১ অক্টোবর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ঘোষণা দেন, ‘ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিলের দাবি সত্য নয়’। এরপর ২৬ অক্টোবরের আরেকটি সংবাদ থেকে জানা গেল, ‘দ্বিগুণ মূল্যে কমলাপুর মেট্রোরেলের কাজ পেয়েছে ভারতীয় কোম্পানি’। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সব সময় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই সম্পর্ক যেন কখনোই সমমর্যাদার বাইরে না যায়। দেশের স্বার্থ ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতা রক্ষা করার জন্য বিষয়গুলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহি অপরিহার্য।

তারপর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিদেশে, বিশেষত ভারতে যায়। এই পরিস্থিতি বদলানোর আশায় সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, চীন বাংলাদেশে চারটি বৃহৎ বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করবে। চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল একটি দৈনিকের শিরোনাম ছিল, ‘বড় হাসপাতাল করতে চায় চীন’। এই হাসপাতালগুলোর একটি নামও ঠিক করা হয়েছিল ‘চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ জেনারেল হাসপাতাল’। প্রতিশ্রুতি ছিল, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গে হাসপাতাল নির্মিত হবে, যাতে জনগণ উন্নত চিকিৎসা পায় এবং আর বিদেশে যেতে না হয়। কিন্তু আজও সেই হাসপাতালের জমি নির্ধারণের কাজই শুরু হয়নি, হাসপাতাল তো দূরের কথা!

এই তালিকা এখানেই শেষ নয়। এমন আরও অনেক প্রতিশ্রুতি আছে, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের চেহারা বদলে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক কিছুই পরিকল্পনার স্তর পেরোতে পারছে না। অথচ এসব কাজের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, দৃঢ়তা

আর দায়িত্ববোধ।

তবু হতাশ হইনি। কারণ, পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এক দিনে ঘটে না, সময় লাগে। হয়তো সরকার এখনো প্রস্তুতি নিচ্ছে, হয়তো নীতিগত বাধা কাটানোর চেষ্টা করছে। তাই বিশ্বাস রাখতে চাই, একদিন এই ‘হতে পারত’গুলো সত্যি হবে, বাস্তবে রূপ নেবে সেই সব প্রতিশ্রুতি।

আমরা যারা এই দেশের নাগরিক, আমাদেরও দায়িত্ব শুধু সমালোচনা নয়, সচেতন থাকা, দাবি জানানো এবং প্রয়োজনে ইতিবাচক চাপ সৃষ্টি করা। কারণ, সরকার, রাষ্ট্র, জাতি—সবই আমাদের সম্মিলিত সত্তা।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে বিশ্বজুড়ে চরম ডানপন্থার উত্থান ঘটছে কেন? পৃথিবীটা যেন তেতে আছে। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো জায়গায় লাগতে পারে আগুন, যেকোনোভাবে জনগণকে উত্তেজিত করে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার জন্য অন্যের সমূহ ক্ষতি করাও হয়ে উঠেছে আদর্শিক অবস্থান...

০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১ দিন আগে

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক

১ দিন আগে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।

১ দিন আগেহেনা শিকদার

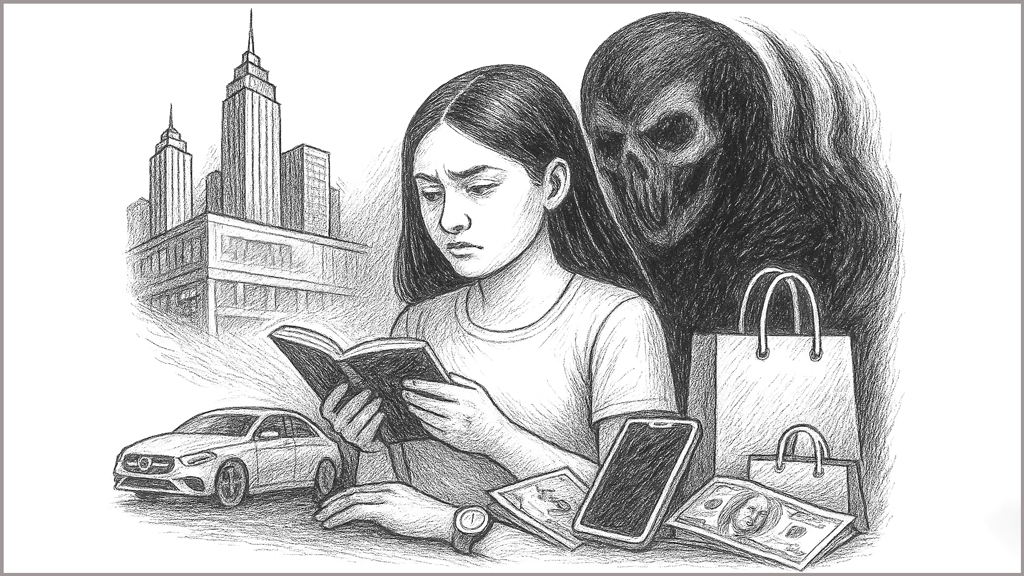

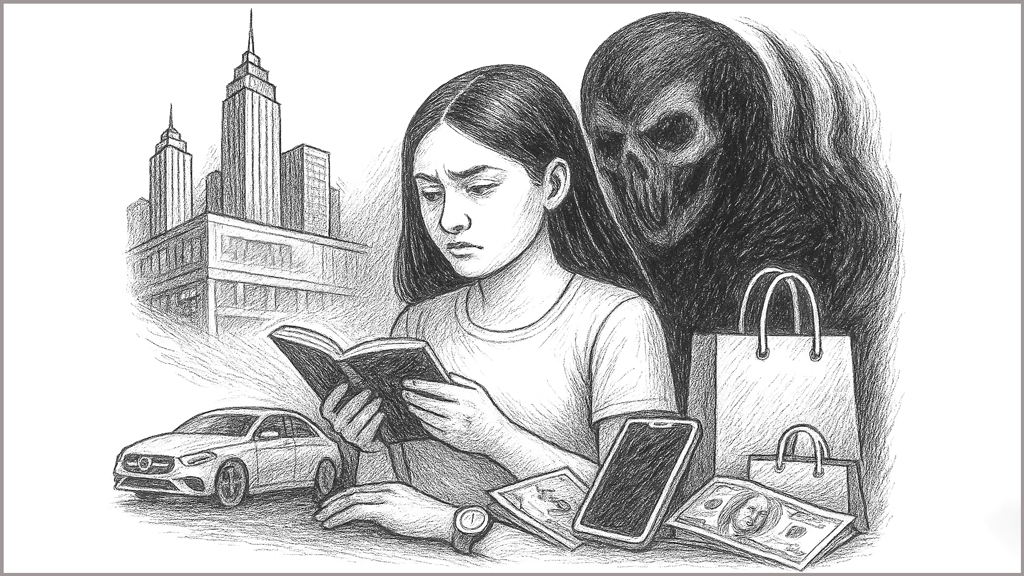

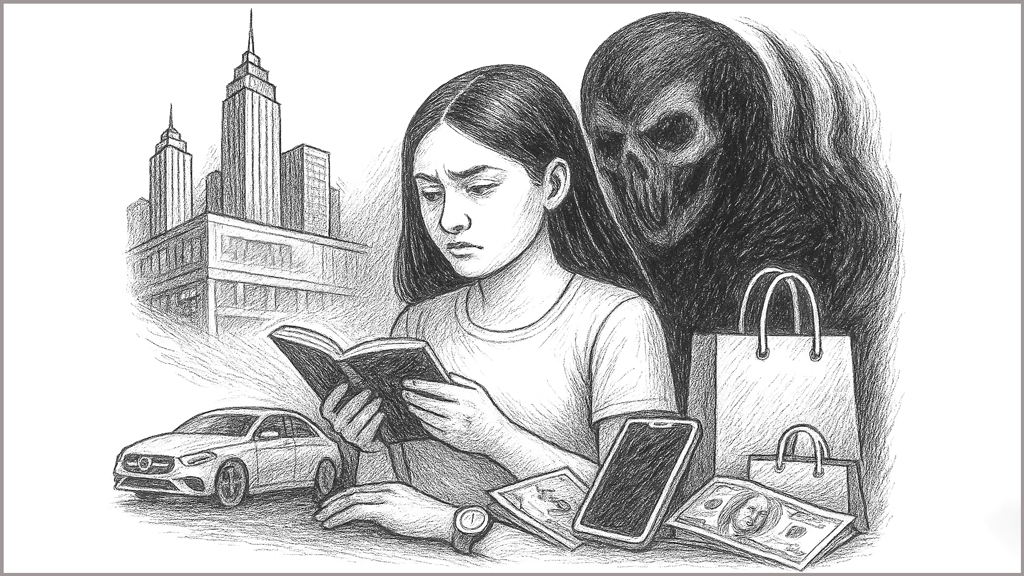

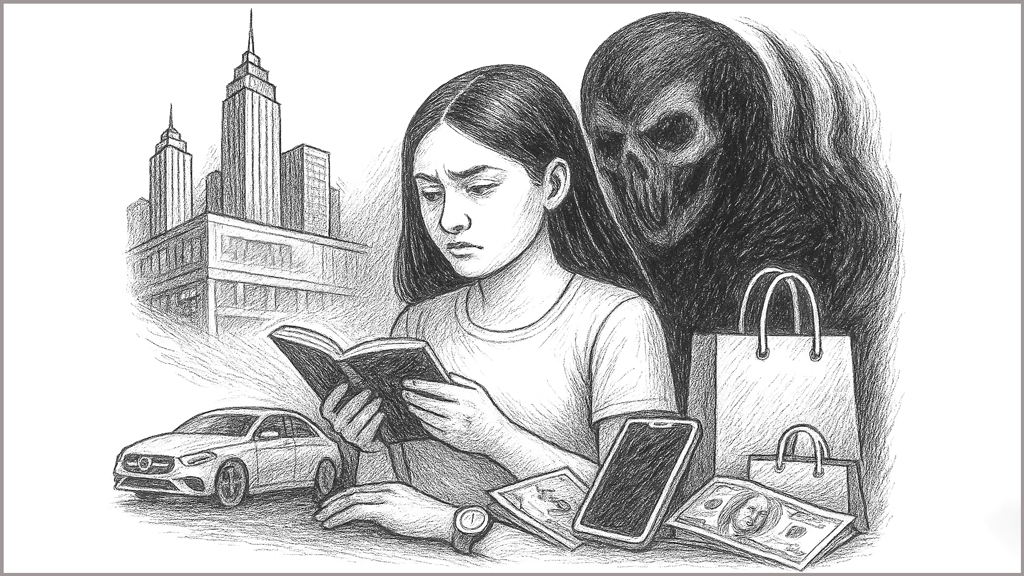

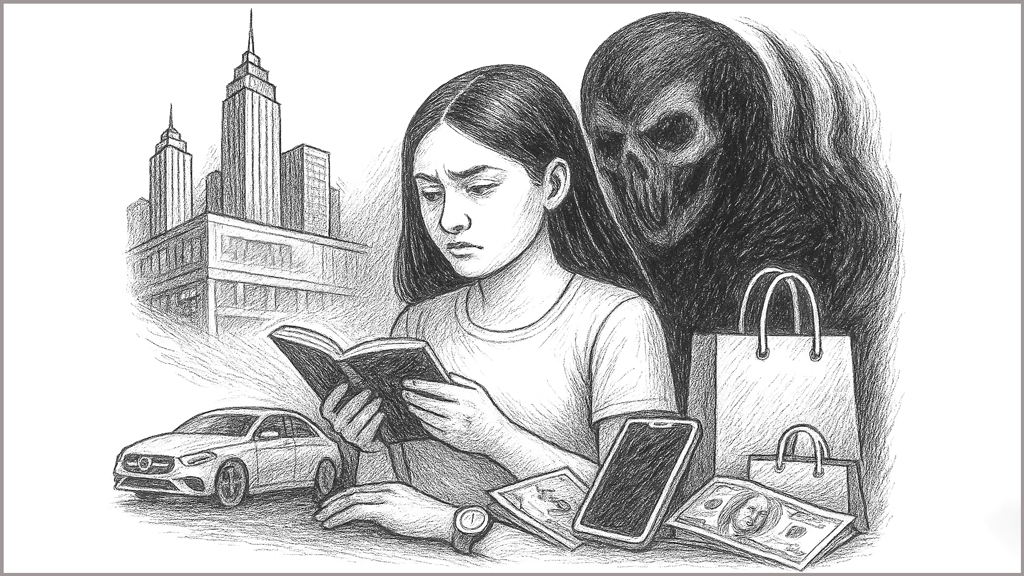

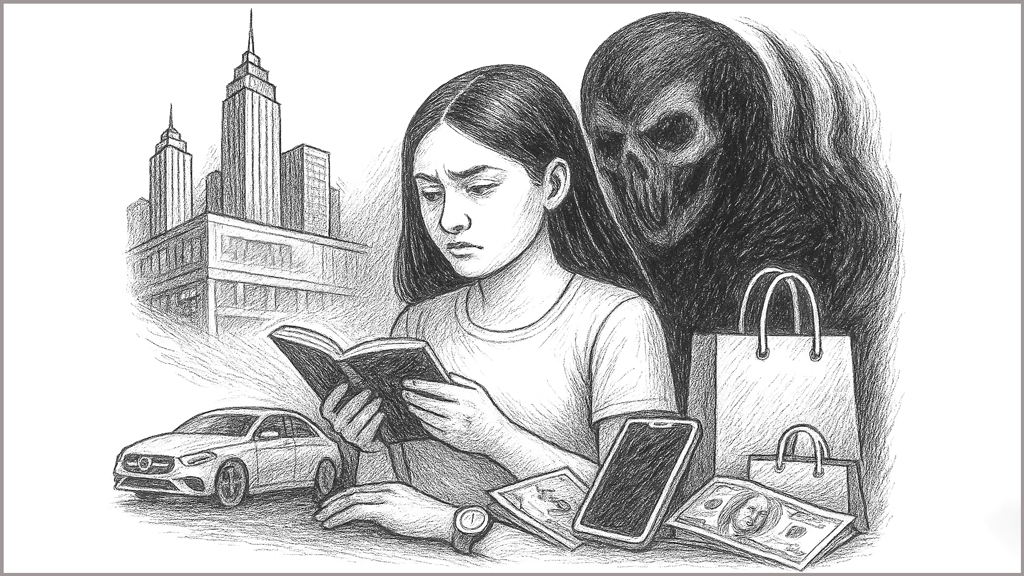

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক ধারণা নয়, একটি সর্বগ্রাসী জীবনদর্শনে পরিণত হয়েছে, যার করাল গ্রাসে আমাদের শত শত বছরের সঞ্চিত মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

‘ভোগবাদ’ আমাদের শেখায়, তোমার পরিচয় তোমার অধিকারে, তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার পরিধেয় ব্র্যান্ডে, আর তোমার জীবনের সার্থকতা তোমার ব্যাংক ব্যালেন্সে। এই দর্শন অনুযায়ী, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশি ভোগ করা, আরও বেশি সঞ্চয় করা নয় এবং আরও বেশি ক্রয় করা। আমাদের এই অন্তহীন ‘আরও চাই’ সংস্কৃতি এমন এক মরীচিকার পেছনে ধাবিত করছে, যেখানে তৃষ্ণা মেটে না, কেবল বাড়ে। আর এই উন্মত্ত দৌড়ে আমরা যা কিছু পেছনে ফেলে আসছি, তা হলো আমাদের মনুষ্যত্বের অলংকার—আমাদের মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের এই মৃত্যুর প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হলো মানবিক সম্পর্কের অবমূল্যায়ন। যে সমাজে একজন মানুষের মূল্যায়ন তার চরিত্র, প্রজ্ঞা বা সহানুভূতির পরিবর্তে তার ব্যবহৃত গাড়ি, দামি মোবাইল ফোন অথবা বাড়ির আকার দিয়ে নির্ধারিত হয়, সে সমাজে সম্পর্কের উষ্ণতা আশা করা বৃথা। সম্পর্কগুলো ক্রমেই যেন ‘লেনদেনভিত্তিক’ হয়ে উঠছে। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার মতো পবিত্র বন্ধনগুলোও আজ লাভ-ক্ষতির নিক্তিতে মাপা হয়। ‘আমার এতে কী লাভ?’—এ প্রশ্নই যখন সবকিছুর আগে চলে আসে, তখন নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ বা মমত্ববোধের মতো শব্দগুলো অভিধান থেকে নির্বাসিত হতে বাধ্য।

ভোগবাদী সমাজ আত্মকেন্দ্রিকতাকে উসকে দেয়। ‘আমি’ এবং ‘আমার’—এই দুটি শব্দ আমাদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে ‘আমরা’ বা ‘সমাজ’ ধারণাটি ফিকে হয়ে যায়। অন্যের প্রতি সহানুভূতি কিংবা সহমর্মিতা প্রদর্শনের অবকাশ কোথায়, যখন আমরা প্রত্যেকেই নিজের সুখের নীড় নির্মাণে ব্যস্ত? এই সমাজ আমাদের শিখিয়ে দেয়, পাশের বাড়ির মানুষটি অনাহারে থাকলেও তোমার কিছু যায় আসে না, যদি তোমার ফ্রিজ ভর্তি থাকে। এই যে সামষ্টিক চেতনার মৃত্যু, এটাই মূল্যবোধের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়।

নৈতিকতা ও সততার ধারণাটিও এই ভোগবাদী দর্শনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত। যখন সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হয় অর্থ ও প্রতিপত্তি, তখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটি বৈধ না অবৈধ, তা বিবেচ্য বিষয় থাকে না। ‘দ্য ইন্ড জাস্টিফাইস দ্য মিনস’ অর্থাৎ, উদ্দেশ্য সফল হলেই উপায় যেকোনো কিছু হতে পারে। ফলে দুর্নীতি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার সামাজিক ব্যাধি থেকে একধরনের ‘স্মার্টনেস’ বা ‘দক্ষতা’ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। যে তরুণসমাজ সততাকে ‘বোকামি’ এবং অসদুপায় অবলম্বনকে ‘চালাকি’ বলে মনে করে, তাদের হাতে ভবিষ্যতের মূল্যবোধ কতটা সুরক্ষিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ভোগবাদ আমাদের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটেও নিমজ্জিত করছে। বিজ্ঞাপনের মায়াজাল আর সোশ্যাল মিডিয়ার লোকদেখানো জীবনের চাকচিক্য আমাদের মধ্যে একধরনের স্থায়ী অতৃপ্তি তৈরি করছে। নিজের যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে অন্যের যা আছে, তা না পাওয়ার হতাশায় আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি। এই অন্তহীন তুলনা আর প্রতিযোগিতার ফলে বাড়ছে বিষণ্ণতা, একাকিত্ব ও মানসিক অস্থিরতা। আমরা ভুলে যাচ্ছি, জীবনের প্রকৃত সুখ বস্তুগত প্রাপ্তিতে নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তি, জ্ঞানার্জন এবং অর্থপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে নিহিত।

পরিবেশগত বিপর্যয়ের পেছনেও এই ভোগবাদী সংস্কৃতির দায় অপরিসীম। আরও নতুন পণ্য, আরও নতুন ফ্যাশনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির ওপর যে অপরিসীম অত্যাচার চালাচ্ছি, তার ফল আমরা এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছি। যে মূল্যবোধ আমাদের শেখাত প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে, সেই মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে আমরা এক আত্মঘাতী খেলায় মেতেছি।

তাহলে প্রশ্ন হলো, এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায়? আমরা কি শুধুই পণ্যের দাস হয়ে থাকব? এর উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। ভোগবাদ হলো জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপকরণমাত্র, তাকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করা এক বিরাট প্রমাদ। আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে, জীবনের সার্থকতা দামি পোশাকে নয়, পরিচ্ছন্ন চরিত্রে; বিলাসবহুল বাড়িতে নয়, ভালোবাসাপূর্ণ পরিবারে; এবং অফুরন্ত সম্পদে নয়, অন্যের জন্য কিছু করতে পারার তৃপ্তিতে।

আমাদের উচিত বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং আত্মিক বা মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজা। অন্যথায়, আমরা এমন এক ‘সোনার খাঁচা’ তৈরি করব, যেখানে সব থাকবে, শুধু থাকবে না সেই পাখি—যার নাম ‘মানবতা’। কিন্তু এই ভোগবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে পুঁজির দাসত্বের কারণে। কোনোভাবেই এটাকে এড়ানোর সুযোগ নেই। মূল্যবোধের এই মৃত্যু রোধ করতে না পারলে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক বিত্তশালী কিন্তু দেউলিয়া সমাজে বাস করবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক ধারণা নয়, একটি সর্বগ্রাসী জীবনদর্শনে পরিণত হয়েছে, যার করাল গ্রাসে আমাদের শত শত বছরের সঞ্চিত মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

‘ভোগবাদ’ আমাদের শেখায়, তোমার পরিচয় তোমার অধিকারে, তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার পরিধেয় ব্র্যান্ডে, আর তোমার জীবনের সার্থকতা তোমার ব্যাংক ব্যালেন্সে। এই দর্শন অনুযায়ী, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশি ভোগ করা, আরও বেশি সঞ্চয় করা নয় এবং আরও বেশি ক্রয় করা। আমাদের এই অন্তহীন ‘আরও চাই’ সংস্কৃতি এমন এক মরীচিকার পেছনে ধাবিত করছে, যেখানে তৃষ্ণা মেটে না, কেবল বাড়ে। আর এই উন্মত্ত দৌড়ে আমরা যা কিছু পেছনে ফেলে আসছি, তা হলো আমাদের মনুষ্যত্বের অলংকার—আমাদের মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের এই মৃত্যুর প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হলো মানবিক সম্পর্কের অবমূল্যায়ন। যে সমাজে একজন মানুষের মূল্যায়ন তার চরিত্র, প্রজ্ঞা বা সহানুভূতির পরিবর্তে তার ব্যবহৃত গাড়ি, দামি মোবাইল ফোন অথবা বাড়ির আকার দিয়ে নির্ধারিত হয়, সে সমাজে সম্পর্কের উষ্ণতা আশা করা বৃথা। সম্পর্কগুলো ক্রমেই যেন ‘লেনদেনভিত্তিক’ হয়ে উঠছে। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার মতো পবিত্র বন্ধনগুলোও আজ লাভ-ক্ষতির নিক্তিতে মাপা হয়। ‘আমার এতে কী লাভ?’—এ প্রশ্নই যখন সবকিছুর আগে চলে আসে, তখন নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ বা মমত্ববোধের মতো শব্দগুলো অভিধান থেকে নির্বাসিত হতে বাধ্য।

ভোগবাদী সমাজ আত্মকেন্দ্রিকতাকে উসকে দেয়। ‘আমি’ এবং ‘আমার’—এই দুটি শব্দ আমাদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে ‘আমরা’ বা ‘সমাজ’ ধারণাটি ফিকে হয়ে যায়। অন্যের প্রতি সহানুভূতি কিংবা সহমর্মিতা প্রদর্শনের অবকাশ কোথায়, যখন আমরা প্রত্যেকেই নিজের সুখের নীড় নির্মাণে ব্যস্ত? এই সমাজ আমাদের শিখিয়ে দেয়, পাশের বাড়ির মানুষটি অনাহারে থাকলেও তোমার কিছু যায় আসে না, যদি তোমার ফ্রিজ ভর্তি থাকে। এই যে সামষ্টিক চেতনার মৃত্যু, এটাই মূল্যবোধের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়।

নৈতিকতা ও সততার ধারণাটিও এই ভোগবাদী দর্শনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত। যখন সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হয় অর্থ ও প্রতিপত্তি, তখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটি বৈধ না অবৈধ, তা বিবেচ্য বিষয় থাকে না। ‘দ্য ইন্ড জাস্টিফাইস দ্য মিনস’ অর্থাৎ, উদ্দেশ্য সফল হলেই উপায় যেকোনো কিছু হতে পারে। ফলে দুর্নীতি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার সামাজিক ব্যাধি থেকে একধরনের ‘স্মার্টনেস’ বা ‘দক্ষতা’ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। যে তরুণসমাজ সততাকে ‘বোকামি’ এবং অসদুপায় অবলম্বনকে ‘চালাকি’ বলে মনে করে, তাদের হাতে ভবিষ্যতের মূল্যবোধ কতটা সুরক্ষিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ভোগবাদ আমাদের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটেও নিমজ্জিত করছে। বিজ্ঞাপনের মায়াজাল আর সোশ্যাল মিডিয়ার লোকদেখানো জীবনের চাকচিক্য আমাদের মধ্যে একধরনের স্থায়ী অতৃপ্তি তৈরি করছে। নিজের যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে অন্যের যা আছে, তা না পাওয়ার হতাশায় আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি। এই অন্তহীন তুলনা আর প্রতিযোগিতার ফলে বাড়ছে বিষণ্ণতা, একাকিত্ব ও মানসিক অস্থিরতা। আমরা ভুলে যাচ্ছি, জীবনের প্রকৃত সুখ বস্তুগত প্রাপ্তিতে নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তি, জ্ঞানার্জন এবং অর্থপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে নিহিত।

পরিবেশগত বিপর্যয়ের পেছনেও এই ভোগবাদী সংস্কৃতির দায় অপরিসীম। আরও নতুন পণ্য, আরও নতুন ফ্যাশনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির ওপর যে অপরিসীম অত্যাচার চালাচ্ছি, তার ফল আমরা এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছি। যে মূল্যবোধ আমাদের শেখাত প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে, সেই মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে আমরা এক আত্মঘাতী খেলায় মেতেছি।

তাহলে প্রশ্ন হলো, এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায়? আমরা কি শুধুই পণ্যের দাস হয়ে থাকব? এর উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। ভোগবাদ হলো জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপকরণমাত্র, তাকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করা এক বিরাট প্রমাদ। আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে, জীবনের সার্থকতা দামি পোশাকে নয়, পরিচ্ছন্ন চরিত্রে; বিলাসবহুল বাড়িতে নয়, ভালোবাসাপূর্ণ পরিবারে; এবং অফুরন্ত সম্পদে নয়, অন্যের জন্য কিছু করতে পারার তৃপ্তিতে।

আমাদের উচিত বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং আত্মিক বা মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজা। অন্যথায়, আমরা এমন এক ‘সোনার খাঁচা’ তৈরি করব, যেখানে সব থাকবে, শুধু থাকবে না সেই পাখি—যার নাম ‘মানবতা’। কিন্তু এই ভোগবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে পুঁজির দাসত্বের কারণে। কোনোভাবেই এটাকে এড়ানোর সুযোগ নেই। মূল্যবোধের এই মৃত্যু রোধ করতে না পারলে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক বিত্তশালী কিন্তু দেউলিয়া সমাজে বাস করবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে বিশ্বজুড়ে চরম ডানপন্থার উত্থান ঘটছে কেন? পৃথিবীটা যেন তেতে আছে। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো জায়গায় লাগতে পারে আগুন, যেকোনোভাবে জনগণকে উত্তেজিত করে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার জন্য অন্যের সমূহ ক্ষতি করাও হয়ে উঠেছে আদর্শিক অবস্থান...

০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১ দিন আগে

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।

১ দিন আগে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।

১ দিন আগেসম্পাদকীয়

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল। জানাজানি হলে বাড়ির লোকজন এবং পাড়াপড়শিরা একত্র হয়ে পিকআপটিকে ধাওয়া করে।

একপর্যায়ে পিকআপ থেকে তিন চোর পুকুরে ঝাঁপ দেয়। এরপর তারা ধরা পড়ে এবং মার খায়। উত্তেজিত লোকজন তাদের এমন মার দেয় যে তিনজনেরই মৃত্যু হয়।

যে তিনজনকে হত্যা করা হলো, তারা যদি সত্যিই গরু চুরি করতে এসে থাকে, তাহলে শাস্তি তাদের অবশ্যই প্রাপ্য। প্রচলিত আইনে তাদের শাস্তি হওয়ার কথা। যে কেউ জানেন, এ রকম ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল। যে যেভাবে পেরেছে, সেভাবেই তাদের শরীরে আঘাত করেছে। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে তাৎক্ষণিকভাবে দুজনের মৃত্যু হয়, এবং একজন মৃত্যুবরণ করে হাসপাতালে নেওয়ার পর।

লক্ষ করলে দেখা যায়, মানুষ দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। তারা আইন নিজের হাতেই তুলে নিচ্ছে। কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে? কেন মানুষ পুলিশ কিংবা আদালতের কাজকে নিজের কাজ হিসেবে মনে করবে?

একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে যে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেললেই আর কোনো দিক বিবেচনা না করে তাকে আঘাত করা শুরু হয়ে যায়। কোনো একজন কাউকে অপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়ার অপেক্ষা শুধু, এরপর দলেবলে পেটানোর সুখ খুঁজে ফেরা!

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই অন্যায়। আমরা গত শতাব্দীর সিনেমাগুলোয় দেখেছি, মেলোড্রামার শেষ দৃশ্যে পুলিশ সংলাপ আওড়াচ্ছে, ‘আইন নিজের হাতে কোনোভাবেই তুলে নেবেন না।’ এই সংলাপ নিয়ে বহু হাসাহাসি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে যেসব কারণ মানুষকে নিষ্ঠুর, নির্মম, অভদ্র, অসহিষ্ণু, অমানবিক করে তুলছে, সেগুলো আমাদের চিহ্নিত করা দরকার সবার আগে। ‘আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া’ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। আমরা এ রকম এক অমানবিক পরিস্থিতি কেন তৈরি করলাম, তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও জরুরি।

মানুষ কতটা অমানুষ হয়ে উঠেছে, ভিন্ন দুটি উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখার চেষ্টা করব। ২০২৪ সালের ২৭ মার্চের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে একটি ছাগল কলা খেয়ে ফেলেছে। তাই ছাগলটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল এক কলাবিক্রেতা।

মৃত ছাগল-মাতার আশপাশে ঘুরছিল তখন দুই অবোধ ছাগলছানা। দ্বিতীয়টিও ছাগল হত্যার ঘটনা। বগুড়ার শেরপুরে গাছের পাতা খাওয়ার কারণে রামদা দিয়ে কুপিয়ে একটি ছাগলকে মেরে ফেললেন এক যুবক। ২০২৫ সালের ১৪ আগস্টের ঘটনা এটি। ঘটেছিল চকধলী গ্রামে।

এবার তিনটি অপরাধে যে ধরনের শাস্তি পেল অপরাধীরা, তা বিবেচনা করে দেখুন। আর ভাবুন, কোন পথে আমরা চলেছি!

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল। জানাজানি হলে বাড়ির লোকজন এবং পাড়াপড়শিরা একত্র হয়ে পিকআপটিকে ধাওয়া করে।

একপর্যায়ে পিকআপ থেকে তিন চোর পুকুরে ঝাঁপ দেয়। এরপর তারা ধরা পড়ে এবং মার খায়। উত্তেজিত লোকজন তাদের এমন মার দেয় যে তিনজনেরই মৃত্যু হয়।

যে তিনজনকে হত্যা করা হলো, তারা যদি সত্যিই গরু চুরি করতে এসে থাকে, তাহলে শাস্তি তাদের অবশ্যই প্রাপ্য। প্রচলিত আইনে তাদের শাস্তি হওয়ার কথা। যে কেউ জানেন, এ রকম ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল। যে যেভাবে পেরেছে, সেভাবেই তাদের শরীরে আঘাত করেছে। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে তাৎক্ষণিকভাবে দুজনের মৃত্যু হয়, এবং একজন মৃত্যুবরণ করে হাসপাতালে নেওয়ার পর।

লক্ষ করলে দেখা যায়, মানুষ দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। তারা আইন নিজের হাতেই তুলে নিচ্ছে। কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে? কেন মানুষ পুলিশ কিংবা আদালতের কাজকে নিজের কাজ হিসেবে মনে করবে?

একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে যে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেললেই আর কোনো দিক বিবেচনা না করে তাকে আঘাত করা শুরু হয়ে যায়। কোনো একজন কাউকে অপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়ার অপেক্ষা শুধু, এরপর দলেবলে পেটানোর সুখ খুঁজে ফেরা!

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই অন্যায়। আমরা গত শতাব্দীর সিনেমাগুলোয় দেখেছি, মেলোড্রামার শেষ দৃশ্যে পুলিশ সংলাপ আওড়াচ্ছে, ‘আইন নিজের হাতে কোনোভাবেই তুলে নেবেন না।’ এই সংলাপ নিয়ে বহু হাসাহাসি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে যেসব কারণ মানুষকে নিষ্ঠুর, নির্মম, অভদ্র, অসহিষ্ণু, অমানবিক করে তুলছে, সেগুলো আমাদের চিহ্নিত করা দরকার সবার আগে। ‘আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া’ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। আমরা এ রকম এক অমানবিক পরিস্থিতি কেন তৈরি করলাম, তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও জরুরি।

মানুষ কতটা অমানুষ হয়ে উঠেছে, ভিন্ন দুটি উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখার চেষ্টা করব। ২০২৪ সালের ২৭ মার্চের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে একটি ছাগল কলা খেয়ে ফেলেছে। তাই ছাগলটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল এক কলাবিক্রেতা।

মৃত ছাগল-মাতার আশপাশে ঘুরছিল তখন দুই অবোধ ছাগলছানা। দ্বিতীয়টিও ছাগল হত্যার ঘটনা। বগুড়ার শেরপুরে গাছের পাতা খাওয়ার কারণে রামদা দিয়ে কুপিয়ে একটি ছাগলকে মেরে ফেললেন এক যুবক। ২০২৫ সালের ১৪ আগস্টের ঘটনা এটি। ঘটেছিল চকধলী গ্রামে।

এবার তিনটি অপরাধে যে ধরনের শাস্তি পেল অপরাধীরা, তা বিবেচনা করে দেখুন। আর ভাবুন, কোন পথে আমরা চলেছি!

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে বিশ্বজুড়ে চরম ডানপন্থার উত্থান ঘটছে কেন? পৃথিবীটা যেন তেতে আছে। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো জায়গায় লাগতে পারে আগুন, যেকোনোভাবে জনগণকে উত্তেজিত করে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার জন্য অন্যের সমূহ ক্ষতি করাও হয়ে উঠেছে আদর্শিক অবস্থান...

০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১ দিন আগে

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।

১ দিন আগে

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক

১ দিন আগে