বেদনা ও বিপদ এখন সারা পৃথিবীতে প্রধান সত্য। নানাবিধ বিষের ক্রিয়ায় মানুষ জর্জরিত। কিন্তু বেদনা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছে না, মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যে উঠবে, তেমনটা ঘটছে না। বিপদের মধ্যে আরেক বিপদ, বড় বিপদই বলা যায়, এখন দেশজুড়ে। যাঁরা আস্থা রাখেন মানুষের ভবিষ্যতের ওপর এবং সে-কারণে মানুষের মনুষ্যত্বের ওপরই, তাঁরা নিশ্চয়ই পরাভূত হবেন না।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

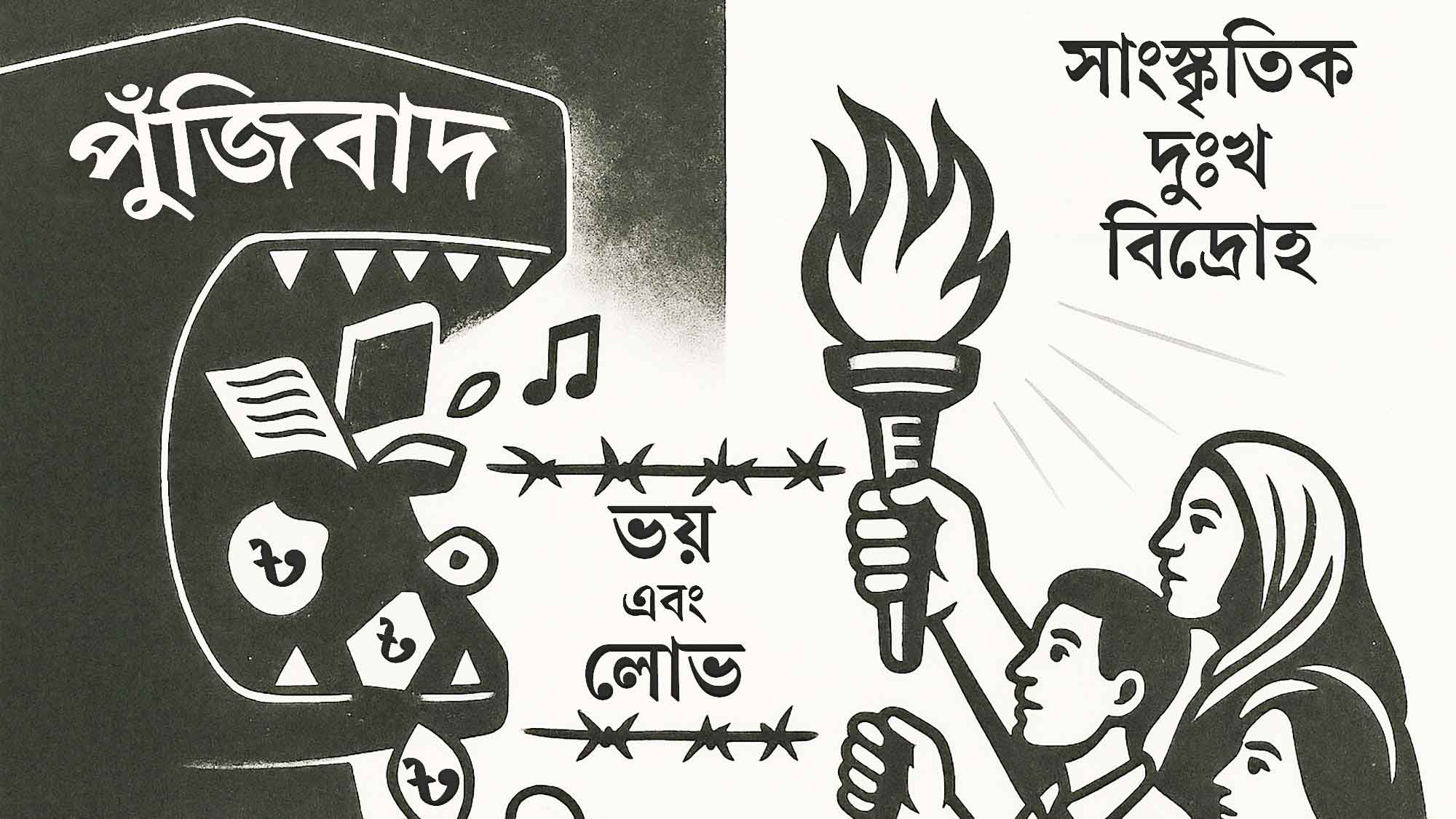

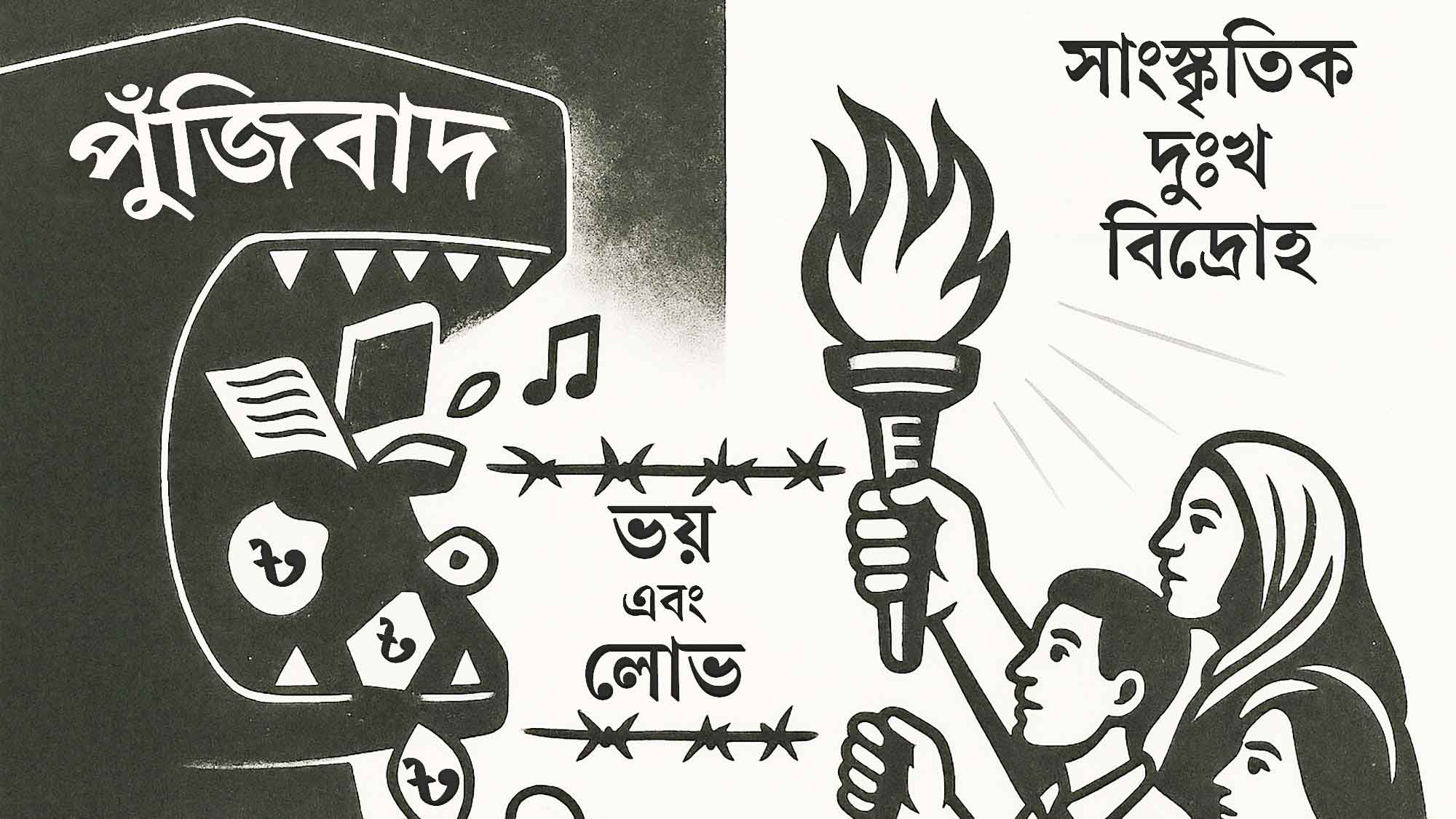

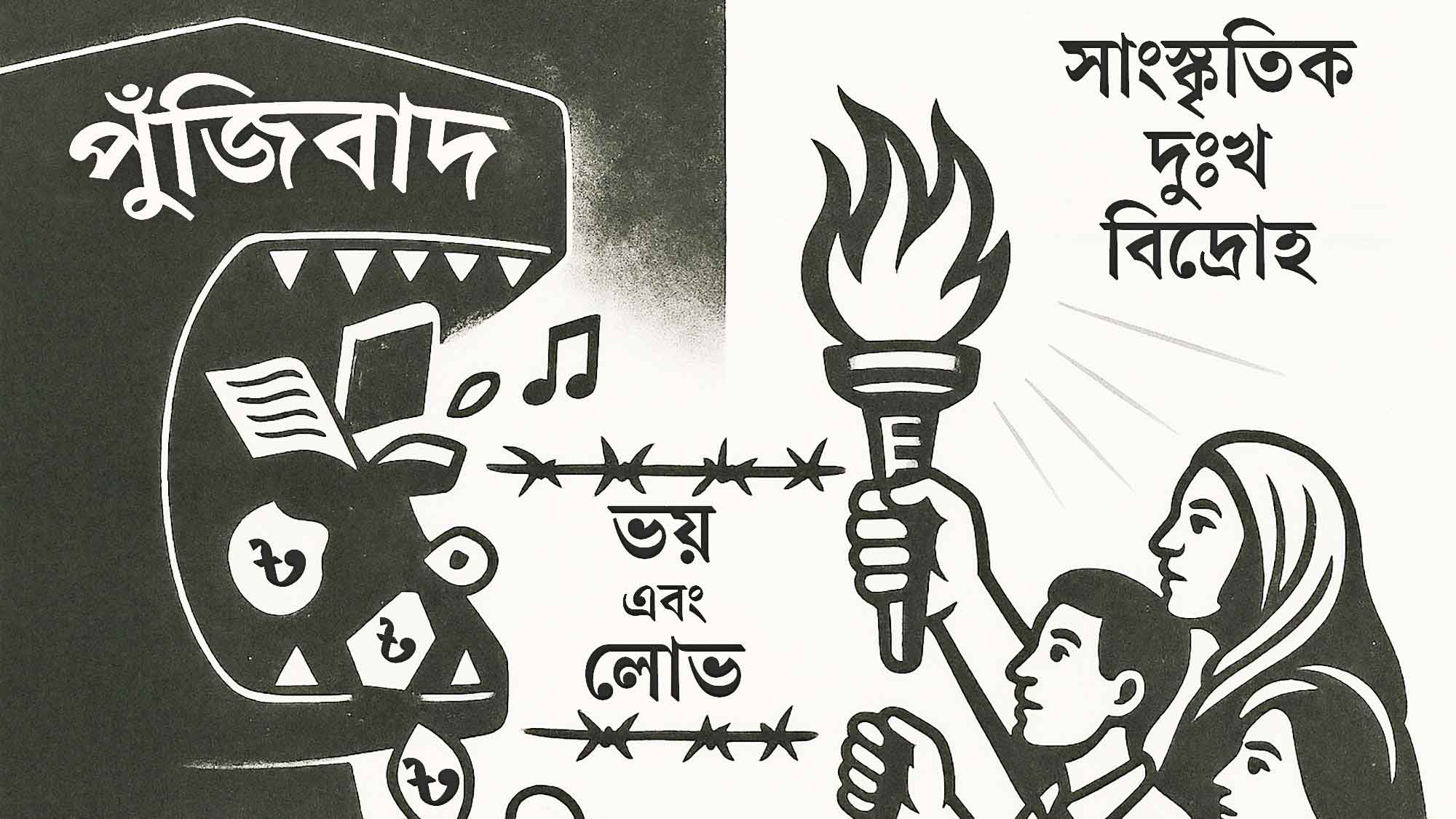

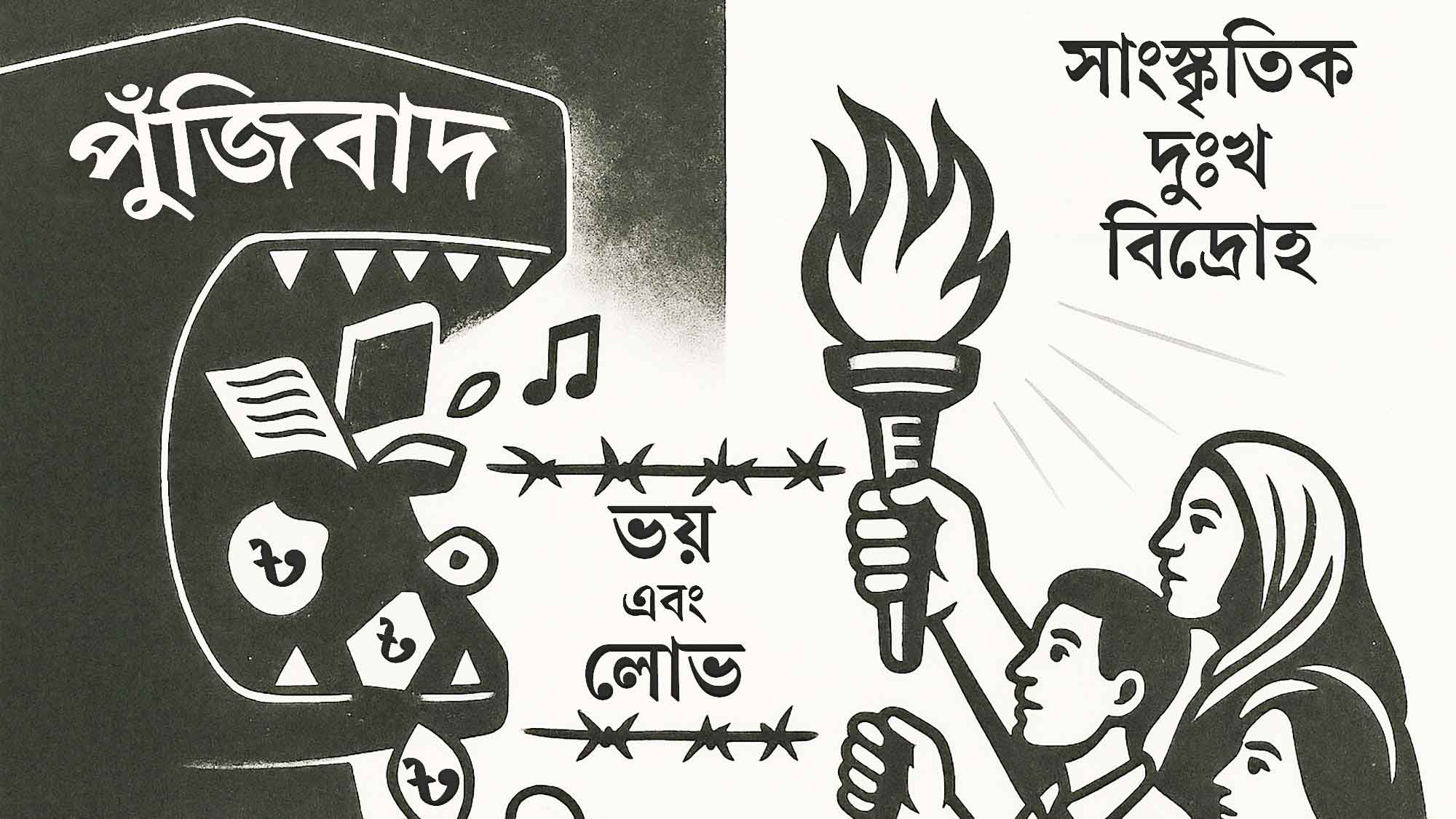

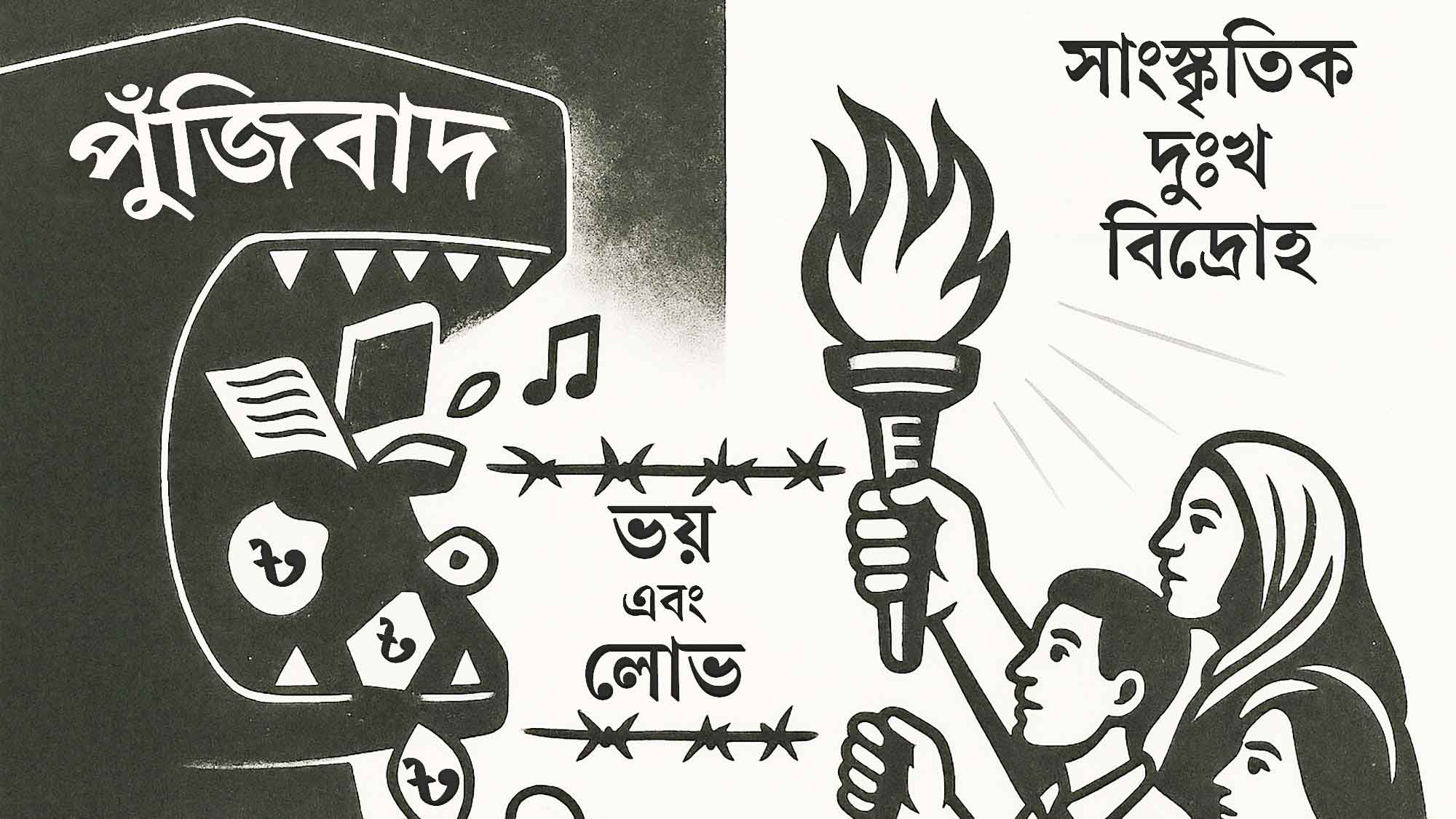

বিদ্যমান ব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্পটা একই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শিক। এর জন্য দরকার পড়বে সামাজিক বিপ্লবের। প্রতিটি দেশেই। যেটা স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলা চাই, তবে তার চরিত্রটা অবশ্যই থাকবে আন্তর্জাতিক। পুঁজিবাদ যেমন আন্তর্জাতিক, তার বিকল্পও হওয়া দরকার তার চেয়ে গভীরভাবে আন্তর্জাতিক। সমাজবিপ্লবের জন্য খুব বেশি করে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ও প্রস্তুতির। সাহিত্য, সংগীত, খেলাধুলা, আলোচনা-বিতর্ক, নাটক, নৃত্য, প্রচারমাধ্যম—সবকিছুর মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক কাজটা এগিয়ে নেওয়া আবশ্যক।

পুঁজিবাদ ওই কাজকেই বিশেষ রকমের কঠিন করে তুলেছে। বৈশ্বিক এই আদর্শের কাছে সবকিছুরই ওজন হয় মুনাফার বাটখারায়। সংস্কৃতির চর্চাকেও সে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করতে তুমুলভাবে আগ্রহী। স্পর্শমাত্র পণ্যে পরিণত করার ক্ষমতা সে রাখেও। সংস্কৃতির বাণিজ্যিক চর্চার বিপক্ষে এবং মানবিক চর্চার পক্ষে আজ দাঁড়ানো চাই। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সংস্কৃতির মানবিক চর্চারই অপর নাম সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা।

পুঁজিবাদ মনেপ্রাণে সংস্কৃতির এই চর্চার বিরোধী। সংস্কৃতিচর্চা বিনোদন সরবরাহ করবে, এটা ঠিক আছে। অশ্লীল হলে তো আরও ভালো। তাতে বাণিজ্য জমবে এবং তার চেয়ে বড় একটা প্রাপ্তি ঘটবে, সেটা হলো মানুষকে সামাজিক বিপ্লববিরোধী করা যাবে। বিপ্লববিরোধিতার সংস্কৃতি গড়ে ওঠার চমৎকার নিদর্শন এখন পাওয়া যাচ্ছে সর্বাধিক উন্নত-বলে-কথিত আমেরিকায়। সেখানে শ্বেতশ্রেষ্ঠত্ববাদী উন্মত্ততা এমন পর্যায়ে উঠেছে যে ভিন্ন বর্ণের মানুষকে হত্যা শুরু হওয়ার দশা। এবং ওই বর্ণশ্রেষ্ঠত্ববাদীরা নির্বাচনে তাঁদের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই জিতিয়েছেন এবং তাঁর বিজয়ে বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের কর্তৃত্ববাদী আগ্রাসী তৎপরতা ক্রমাগত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

পুঁজিবাদ গভীর ধরনের সাহিত্যের চর্চা একেবারেই পছন্দ করে না। সে জন্য দেখছি পাঠককে যে-সাহিত্য ধাক্কা দেয়, চিন্তিত করে, বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে, তার প্রচার নেই, বাজারও নেই। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি অত্যন্ত সম্মানজনক ঘটনা। সেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল বব ডিলানকে, যিনি উঁচু মানের একজন সংগীত রচয়িতা এবং সংগীতশিল্পী অবশ্যই, কিন্তু নিজেকে তিনি সাহিত্যিক

বলে মনে করেন না, যে জন্য পুরস্কার গ্রহণে তাঁর রীতিমতো দ্বিধা ছিল। এর পরে এক বছর তো পুরস্কার দেওয়াই হলো না দাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধ থাকার কারণে। তবে অন্তরালে যা-ই থাকুক, সামনে থেকে তো বোঝা যাচ্ছে সাহিত্যচর্চা তার আগের, এবং সর্বকালের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু সাহিত্য তো থাকবে। এই পৃথিবীতে মানুষ যত দিন থাকবে, ঠিক তত দিন সাহিত্যও থাকবে। কারণ, সাহিত্য মানুষের মনুষ্যত্বকে ধারণ ও লালন করে। কিন্তু সে জন্য সাহিত্যকে গভীর হতে হবে, মনভোলানোর ছলাকলানির্ভর হলে চলবে না। যাকে আধুনিক যুগ বলা হয়, সে-কালে আওয়াজ উঠেছে ‘আনন্দের সাহিত্য চাই’, কেউবা আবার ঘোষণাই দিয়েছেন, সহেনা সহেনা প্রাণে জনতার জঘন্য মিতালী। উদারনীতিক যিনি, তিনি বলেছেন, অদৃশ্য কোনো একটা শক্তি নিশ্চয়ই আছেন, যিনি মেলাবেন ঝোড়ো হাওয়াটায় ও পোড়োবাড়িটায়।

মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী কবিও চেষ্টা করেছেন বিপ্লবী মার্ক্সের সঙ্গে ঘোরতর রক্ষণশীল টি এস এলিয়টের মিলন ঘটানোর। এসব কাজ সাহিত্যকে গভীরতা দেয়নি, এমনকি সাহিত্যের গুরুত্বকে যে দৃশ্যমান করবে, সে কাজটাও করতে পারেনি। সুবিধা হয়েছে পুঁজিবাদী সংস্কৃতির চর্চার। এটা বোধ করি মানতেই হবে, বাংলাদেশের প্রকৃতি, সংস্কৃতিতে একধরনের বিষণ্নতা বিরাজ করছে। গাছপালা, নদ-নদী, অর্থনীতির কৃষিনির্ভরতা, বহুকালের খাদ্যাভ্যাস—সবকিছু নরম ধরনের। মাংসের চেয়ে মাছ ও শাকসবজি এখানকার মানুষের অধিক পছন্দ। তারা স্বল্পে সন্তুষ্ট। কোনো ধরনের ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

আমাদের সমাজ অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক, ভীষণভাবে পিতৃতান্ত্রিক; কিন্তু সংস্কৃতিতে মাতার ভূমিকা থাকে, সেটা যত অপ্রত্যক্ষ ততই কার্যকর, শিরা-উপশিরার মতো। ঘরগেরস্তালির নিত্যদিনের পরিচালনা ও সন্তানের লালন-পালনের মাধ্যমে এবং আহার প্রস্তুত ও পরিবেশনার ভেতরে মা আছেন। মা থাকেন। সবকিছুতে স্নেহের মিশ্রণ ঘটিয়ে। মা নিজে কিন্তু বিষণ্নই থাকেন। বাধ্য হন থাকতে। ওদিকে সংস্কৃতিতে আবার ভয়ও কাজ করে। সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা মানুষকে দরিদ্র করে রেখেছে। এ দেশে সম্পদ কখনোই কম ছিল না; শ্রম দিয়ে মানুষ উৎপাদনও করেছে, কিন্তু এখানকার সম্পদ পাচার হয়ে গেছে, বিদেশে।

ভূমি উর্বর। ফসল ফলে সহজে। কিন্তু সে-ফসল উৎপাদনকারীরা পায় না। লুণ্ঠিত হয়ে যায়। আবার বন্যা এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনেক কিছু। ভয়টা আর কাটে না।সংস্কৃতির বিশেষ উপাদান শিক্ষা। সেই শিক্ষাতেও ওই ভয়টা নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয়। বাল্যশিক্ষার বইতে আমরা একেবারে প্রথমেই পড়েছি ‘অ’তে অজগর আসছে তেড়ে। এখন হয়তো বর্ণপরিচয়ের বইতে ‘অ’বর্ণের ওই পরিচয়টি নেই; কিন্তু পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় ভয়টা ব্যাপ্ত রয়ে গেছে। ভয় ফেল করবার। ফেল করলে শাস্তি পাবার।

ভয়ের উল্টো পিঠে থাকে লোভ। বর্ণপরিচয়ে ‘আ’তে ছিল, ‘আমটি আমি খাব পেড়ে।’ আমগাছটি আমি লাগাইনি, আমের ফলনে আমার কোনো শ্রম নেই; কিন্তু গাছে যেহেতু সেটি ঝুলছে, তাই আমি সেটি পেড়ে নেব, খেয়ে ফেলব, কাউকে দেব না। কি পুঁজিবাদী কি সামন্তবাদী—সব ব্যবস্থাতেই ভীতি ও প্রলোভনের এই দ্বৈত শিক্ষাটা অনবরত দেওয়া হচ্ছে। দারিদ্র্য, ভীতি ও লোভ (যা পূরণ হয় না), এরা মিলে বাড়িয়ে তোলে মাতার বিষণ্নতা। বাঙালির, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বাঙালির

এই বিষণ্নতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। এই বিষণ্নতার অন্তরে রয়েছে গভীর বেদনা, দুর্ভর হতাশা। কিন্তু বাঙালির ভেতর আবার বিদ্রোহও আছে। আসলে বেদনা ও বিদ্রোহ—দুটো মিলিয়েই বাঙালির সংস্কৃতি। বেদনা ও বিদ্রোহের ভেতরকার সম্পর্কটা দ্বান্দ্বিক; এতে কোনো পক্ষই জয়ী হয় না, তবে বাড়ে বিষণ্নতা। জীবনানন্দ দাশ যেমন বেদনাকে মূর্ত করেছেন, তেমনি তাঁরই সমসাময়িক কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যও ওই বিদ্রোহের, তথা বিপ্লবের যে আকাঙ্ক্ষা, তারই কবি। সময় জিনিসটা জীবনানন্দ ও সুকান্ত—উভয়ের জন্যই সত্য।

সময়কে বোঝাবার জন্য ঘড়ির রূপক দুজনেই ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতা ‘ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত’ কবিতাতে বলছেন যে ঘড়ির কাঁটা তাঁদেরকে, তাঁকে ও তাঁর প্রিয়তমাকে, নিয়ে যেতে চায় যেন ‘শব্দহীন মাটি ঘাসের দিকে’, যেখানে ‘সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনো দিন যাবে না’; তবু সেদিকেই যেতে হয়, ‘কী গভীর সহজ অভ্যাসে’। অভ্যাসটা মৃত্যুর দিকে যাওয়ারই। কিন্তু সাহস সংকল্প প্রেম, এরা তো মিথ্যা নয়; তারা আছে, তারা মৃত্যুর দিকে যাবে না।

আর ওই সাহস সংকল্প প্রেমই দেখি মুখর হয়ে উঠেছে সুকান্তের ‘বিদ্রোহের গান’ কবিতায়: ‘বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?/ এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি।’বেদনা ও বিপদ এখন সারা পৃথিবীতে প্রধানসত্য। নানাবিধ বিষের ক্রিয়ায় মানুষ জর্জরিত।কিন্তু বেদনা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছে না, মানুষবিদ্রোহী হয়ে যে উঠবে, তেমনটা ঘটছে না। বিপদেরমধ্যে আরেক বিপদ, বড় বিপদই বলা যায়, এখন দেশজুড়ে। যাঁরা আস্থা রাখেন মানুষের ভবিষ্যতের ওপর এবং সেই কারণে মানুষের মনুষ্যত্বের পরই, তাঁরা নিশ্চয়ই পরাভূত হবেন না। পৃথিবীটাকে বদলাবেন। তার জন্য প্রয়োজন হবে বেদনার্ত মানুষদের ঐক্য, আর সে-ঐক্য গড়ে তোলার জন্য অত্যাবশ্যক যা, তা হলো সমাজ-রূপান্তরকামী সংস্কৃতির চর্চা।

সাহিত্য তাতে খুব বড় একটা ভূমিকা রাখবে। সাহিত্যের মূল কাজটাই তো হলো সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংহতি গড়ে তোলা; পুঁজিবাদ যেটা চায় না। পুঁজিবাদের কাজ বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা। সাহিত্যও সংস্কৃতিরই অংশ; এবং সংস্কৃতির কাজও হচ্ছে ঐক্য সৃষ্টি। তবে সাহিত্যে যেমন, সংস্কৃতিতেও তেমনি প্রতিক্রিয়াশীলতা কার্যকর থাকে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবিদ্বেষ, নারী-পুরুষে বৈষম্য, উগ্র জাতীয়তাবাদ—এসবের লালন-পালন প্রতিক্রিয়াশীলতার তৎপরতারই অংশ। নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি গড়বার জন্য তাই প্রয়োজন সামাজিক বিপ্লবের।

সত্য হলো এই যে পুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সমানে চলছে। মনুষ্যত্বের পক্ষে দাঁড়াবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি অনবরত বাজছে। সেটা না শুনলে বিপদ এগিয়ে আসবে। এই ঘণ্টাধ্বনি কেবল বাংলাদেশে নয়, বাজছে বিশ্বব্যাপী। ডাক দিচ্ছে সংবেদনশীল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য, পুঁজিবাদের বিষাক্ত নৃশংসতার বিরুদ্ধে। ডাক দিচ্ছে বিপ্লবাভিমুখী বিদ্রোহের।

লেখক: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিদ্যমান ব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্পটা একই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শিক। এর জন্য দরকার পড়বে সামাজিক বিপ্লবের। প্রতিটি দেশেই। যেটা স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলা চাই, তবে তার চরিত্রটা অবশ্যই থাকবে আন্তর্জাতিক। পুঁজিবাদ যেমন আন্তর্জাতিক, তার বিকল্পও হওয়া দরকার তার চেয়ে গভীরভাবে আন্তর্জাতিক। সমাজবিপ্লবের জন্য খুব বেশি করে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ও প্রস্তুতির। সাহিত্য, সংগীত, খেলাধুলা, আলোচনা-বিতর্ক, নাটক, নৃত্য, প্রচারমাধ্যম—সবকিছুর মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক কাজটা এগিয়ে নেওয়া আবশ্যক।

পুঁজিবাদ ওই কাজকেই বিশেষ রকমের কঠিন করে তুলেছে। বৈশ্বিক এই আদর্শের কাছে সবকিছুরই ওজন হয় মুনাফার বাটখারায়। সংস্কৃতির চর্চাকেও সে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করতে তুমুলভাবে আগ্রহী। স্পর্শমাত্র পণ্যে পরিণত করার ক্ষমতা সে রাখেও। সংস্কৃতির বাণিজ্যিক চর্চার বিপক্ষে এবং মানবিক চর্চার পক্ষে আজ দাঁড়ানো চাই। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সংস্কৃতির মানবিক চর্চারই অপর নাম সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা।

পুঁজিবাদ মনেপ্রাণে সংস্কৃতির এই চর্চার বিরোধী। সংস্কৃতিচর্চা বিনোদন সরবরাহ করবে, এটা ঠিক আছে। অশ্লীল হলে তো আরও ভালো। তাতে বাণিজ্য জমবে এবং তার চেয়ে বড় একটা প্রাপ্তি ঘটবে, সেটা হলো মানুষকে সামাজিক বিপ্লববিরোধী করা যাবে। বিপ্লববিরোধিতার সংস্কৃতি গড়ে ওঠার চমৎকার নিদর্শন এখন পাওয়া যাচ্ছে সর্বাধিক উন্নত-বলে-কথিত আমেরিকায়। সেখানে শ্বেতশ্রেষ্ঠত্ববাদী উন্মত্ততা এমন পর্যায়ে উঠেছে যে ভিন্ন বর্ণের মানুষকে হত্যা শুরু হওয়ার দশা। এবং ওই বর্ণশ্রেষ্ঠত্ববাদীরা নির্বাচনে তাঁদের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই জিতিয়েছেন এবং তাঁর বিজয়ে বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের কর্তৃত্ববাদী আগ্রাসী তৎপরতা ক্রমাগত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

পুঁজিবাদ গভীর ধরনের সাহিত্যের চর্চা একেবারেই পছন্দ করে না। সে জন্য দেখছি পাঠককে যে-সাহিত্য ধাক্কা দেয়, চিন্তিত করে, বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে, তার প্রচার নেই, বাজারও নেই। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি অত্যন্ত সম্মানজনক ঘটনা। সেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল বব ডিলানকে, যিনি উঁচু মানের একজন সংগীত রচয়িতা এবং সংগীতশিল্পী অবশ্যই, কিন্তু নিজেকে তিনি সাহিত্যিক

বলে মনে করেন না, যে জন্য পুরস্কার গ্রহণে তাঁর রীতিমতো দ্বিধা ছিল। এর পরে এক বছর তো পুরস্কার দেওয়াই হলো না দাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধ থাকার কারণে। তবে অন্তরালে যা-ই থাকুক, সামনে থেকে তো বোঝা যাচ্ছে সাহিত্যচর্চা তার আগের, এবং সর্বকালের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু সাহিত্য তো থাকবে। এই পৃথিবীতে মানুষ যত দিন থাকবে, ঠিক তত দিন সাহিত্যও থাকবে। কারণ, সাহিত্য মানুষের মনুষ্যত্বকে ধারণ ও লালন করে। কিন্তু সে জন্য সাহিত্যকে গভীর হতে হবে, মনভোলানোর ছলাকলানির্ভর হলে চলবে না। যাকে আধুনিক যুগ বলা হয়, সে-কালে আওয়াজ উঠেছে ‘আনন্দের সাহিত্য চাই’, কেউবা আবার ঘোষণাই দিয়েছেন, সহেনা সহেনা প্রাণে জনতার জঘন্য মিতালী। উদারনীতিক যিনি, তিনি বলেছেন, অদৃশ্য কোনো একটা শক্তি নিশ্চয়ই আছেন, যিনি মেলাবেন ঝোড়ো হাওয়াটায় ও পোড়োবাড়িটায়।

মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী কবিও চেষ্টা করেছেন বিপ্লবী মার্ক্সের সঙ্গে ঘোরতর রক্ষণশীল টি এস এলিয়টের মিলন ঘটানোর। এসব কাজ সাহিত্যকে গভীরতা দেয়নি, এমনকি সাহিত্যের গুরুত্বকে যে দৃশ্যমান করবে, সে কাজটাও করতে পারেনি। সুবিধা হয়েছে পুঁজিবাদী সংস্কৃতির চর্চার। এটা বোধ করি মানতেই হবে, বাংলাদেশের প্রকৃতি, সংস্কৃতিতে একধরনের বিষণ্নতা বিরাজ করছে। গাছপালা, নদ-নদী, অর্থনীতির কৃষিনির্ভরতা, বহুকালের খাদ্যাভ্যাস—সবকিছু নরম ধরনের। মাংসের চেয়ে মাছ ও শাকসবজি এখানকার মানুষের অধিক পছন্দ। তারা স্বল্পে সন্তুষ্ট। কোনো ধরনের ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

আমাদের সমাজ অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক, ভীষণভাবে পিতৃতান্ত্রিক; কিন্তু সংস্কৃতিতে মাতার ভূমিকা থাকে, সেটা যত অপ্রত্যক্ষ ততই কার্যকর, শিরা-উপশিরার মতো। ঘরগেরস্তালির নিত্যদিনের পরিচালনা ও সন্তানের লালন-পালনের মাধ্যমে এবং আহার প্রস্তুত ও পরিবেশনার ভেতরে মা আছেন। মা থাকেন। সবকিছুতে স্নেহের মিশ্রণ ঘটিয়ে। মা নিজে কিন্তু বিষণ্নই থাকেন। বাধ্য হন থাকতে। ওদিকে সংস্কৃতিতে আবার ভয়ও কাজ করে। সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা মানুষকে দরিদ্র করে রেখেছে। এ দেশে সম্পদ কখনোই কম ছিল না; শ্রম দিয়ে মানুষ উৎপাদনও করেছে, কিন্তু এখানকার সম্পদ পাচার হয়ে গেছে, বিদেশে।

ভূমি উর্বর। ফসল ফলে সহজে। কিন্তু সে-ফসল উৎপাদনকারীরা পায় না। লুণ্ঠিত হয়ে যায়। আবার বন্যা এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনেক কিছু। ভয়টা আর কাটে না।সংস্কৃতির বিশেষ উপাদান শিক্ষা। সেই শিক্ষাতেও ওই ভয়টা নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয়। বাল্যশিক্ষার বইতে আমরা একেবারে প্রথমেই পড়েছি ‘অ’তে অজগর আসছে তেড়ে। এখন হয়তো বর্ণপরিচয়ের বইতে ‘অ’বর্ণের ওই পরিচয়টি নেই; কিন্তু পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় ভয়টা ব্যাপ্ত রয়ে গেছে। ভয় ফেল করবার। ফেল করলে শাস্তি পাবার।

ভয়ের উল্টো পিঠে থাকে লোভ। বর্ণপরিচয়ে ‘আ’তে ছিল, ‘আমটি আমি খাব পেড়ে।’ আমগাছটি আমি লাগাইনি, আমের ফলনে আমার কোনো শ্রম নেই; কিন্তু গাছে যেহেতু সেটি ঝুলছে, তাই আমি সেটি পেড়ে নেব, খেয়ে ফেলব, কাউকে দেব না। কি পুঁজিবাদী কি সামন্তবাদী—সব ব্যবস্থাতেই ভীতি ও প্রলোভনের এই দ্বৈত শিক্ষাটা অনবরত দেওয়া হচ্ছে। দারিদ্র্য, ভীতি ও লোভ (যা পূরণ হয় না), এরা মিলে বাড়িয়ে তোলে মাতার বিষণ্নতা। বাঙালির, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বাঙালির

এই বিষণ্নতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। এই বিষণ্নতার অন্তরে রয়েছে গভীর বেদনা, দুর্ভর হতাশা। কিন্তু বাঙালির ভেতর আবার বিদ্রোহও আছে। আসলে বেদনা ও বিদ্রোহ—দুটো মিলিয়েই বাঙালির সংস্কৃতি। বেদনা ও বিদ্রোহের ভেতরকার সম্পর্কটা দ্বান্দ্বিক; এতে কোনো পক্ষই জয়ী হয় না, তবে বাড়ে বিষণ্নতা। জীবনানন্দ দাশ যেমন বেদনাকে মূর্ত করেছেন, তেমনি তাঁরই সমসাময়িক কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যও ওই বিদ্রোহের, তথা বিপ্লবের যে আকাঙ্ক্ষা, তারই কবি। সময় জিনিসটা জীবনানন্দ ও সুকান্ত—উভয়ের জন্যই সত্য।

সময়কে বোঝাবার জন্য ঘড়ির রূপক দুজনেই ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতা ‘ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত’ কবিতাতে বলছেন যে ঘড়ির কাঁটা তাঁদেরকে, তাঁকে ও তাঁর প্রিয়তমাকে, নিয়ে যেতে চায় যেন ‘শব্দহীন মাটি ঘাসের দিকে’, যেখানে ‘সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনো দিন যাবে না’; তবু সেদিকেই যেতে হয়, ‘কী গভীর সহজ অভ্যাসে’। অভ্যাসটা মৃত্যুর দিকে যাওয়ারই। কিন্তু সাহস সংকল্প প্রেম, এরা তো মিথ্যা নয়; তারা আছে, তারা মৃত্যুর দিকে যাবে না।

আর ওই সাহস সংকল্প প্রেমই দেখি মুখর হয়ে উঠেছে সুকান্তের ‘বিদ্রোহের গান’ কবিতায়: ‘বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?/ এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি।’বেদনা ও বিপদ এখন সারা পৃথিবীতে প্রধানসত্য। নানাবিধ বিষের ক্রিয়ায় মানুষ জর্জরিত।কিন্তু বেদনা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছে না, মানুষবিদ্রোহী হয়ে যে উঠবে, তেমনটা ঘটছে না। বিপদেরমধ্যে আরেক বিপদ, বড় বিপদই বলা যায়, এখন দেশজুড়ে। যাঁরা আস্থা রাখেন মানুষের ভবিষ্যতের ওপর এবং সেই কারণে মানুষের মনুষ্যত্বের পরই, তাঁরা নিশ্চয়ই পরাভূত হবেন না। পৃথিবীটাকে বদলাবেন। তার জন্য প্রয়োজন হবে বেদনার্ত মানুষদের ঐক্য, আর সে-ঐক্য গড়ে তোলার জন্য অত্যাবশ্যক যা, তা হলো সমাজ-রূপান্তরকামী সংস্কৃতির চর্চা।

সাহিত্য তাতে খুব বড় একটা ভূমিকা রাখবে। সাহিত্যের মূল কাজটাই তো হলো সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংহতি গড়ে তোলা; পুঁজিবাদ যেটা চায় না। পুঁজিবাদের কাজ বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা। সাহিত্যও সংস্কৃতিরই অংশ; এবং সংস্কৃতির কাজও হচ্ছে ঐক্য সৃষ্টি। তবে সাহিত্যে যেমন, সংস্কৃতিতেও তেমনি প্রতিক্রিয়াশীলতা কার্যকর থাকে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবিদ্বেষ, নারী-পুরুষে বৈষম্য, উগ্র জাতীয়তাবাদ—এসবের লালন-পালন প্রতিক্রিয়াশীলতার তৎপরতারই অংশ। নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি গড়বার জন্য তাই প্রয়োজন সামাজিক বিপ্লবের।

সত্য হলো এই যে পুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সমানে চলছে। মনুষ্যত্বের পক্ষে দাঁড়াবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি অনবরত বাজছে। সেটা না শুনলে বিপদ এগিয়ে আসবে। এই ঘণ্টাধ্বনি কেবল বাংলাদেশে নয়, বাজছে বিশ্বব্যাপী। ডাক দিচ্ছে সংবেদনশীল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য, পুঁজিবাদের বিষাক্ত নৃশংসতার বিরুদ্ধে। ডাক দিচ্ছে বিপ্লবাভিমুখী বিদ্রোহের।

লেখক: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)।

১ ঘণ্টা আগে

এই পৃথিবীর সবকিছু মূল্যবান। প্রতিটা প্রাণ, প্রতিটা উদ্ভিদ, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে থাকা প্রতিটা উপাদান—সবই অমূল্য। তবে কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর জন্য টানাটানিতে জীবন-সম্পদ-পরিবেশ বিপন্ন হয়ে ওঠে। কখনো কখনো যুদ্ধও লেগে যায়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারে ‘কলা যুদ্ধ’।

২ ঘণ্টা আগে

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত না থাকলে, সেখানে পাঠদান ব্যাহতসহ বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ফাঁকিবাজির জন্য যদিও তেমন কোনো অজুহাতের দরকার হয় না।

২ ঘণ্টা আগে

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১ দিন আগেআব্দুর রহমান

সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ মানবিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে সুদানে।

দারফুরের সোনার জন্য লড়াই-ই এই গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ। তবে এই সংকট বোঝার জন্য একটু অতীতে ফিরে যাওয়া জরুরি। আরএসএফের যাত্রা শুরু ২০০৩ সালে, দারফুর যুদ্ধের সময়। তখন তাদের নাম ছিল ‘জানজাওয়িদ’। তারা ছিল এক যাযাবর সশস্ত্র দল। সে সময় তারা প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের পক্ষে লড়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল। এতে ১ লাখ থেকে ৩ লাখ মানুষ নিহত হয় এবং ২৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

২০১৩ সালে আল-বশির জানজাওয়িদ বাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস’ নামে প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৭ সালে আইন করে এই বাহিনীকে স্বাধীন নিরাপত্তা সংস্থার মর্যাদা দেওয়া হয়। ২০১৯ সালে আরএসএফ গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেয় এবং ওমর আল- বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সহায়তা করে। পরে ২০২১ সালে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে তারা বেসামরিক প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লাহ হামদককে উৎখাত করে। এতে দেশটির বেসামরিক-সামরিক যৌথ শাসনব্যবস্থা শেষ হয়ে যায়।

এরপর ক্রমেই আরএসএফ নেতা হেমেদতি ও সেনাপ্রধান আল-বুরহানের মধ্যে মতবিরোধ বাড়তে থাকে দেশটির শাসনব্যবস্থায় অংশীদারত্বকে কেন্দ্র করে। মূল প্রশ্ন ছিল, আরএসএফ কবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একীভূত হবে এবং কে দেশের নেতৃত্ব দেবে। ২০২৩ সালের ১৫ এপ্রিল এই বিরোধ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়। সেনাবাহিনী চায়, আরএসএফ পুরোপুরি তাদের অধীনে আসুক। কিন্তু আরএসএফ স্বাধীন থাকতে চায়। দুই পক্ষের এই টানাপোড়েনই শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়।

এই গৃহযুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে সুদানের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশটির অর্থনীতির মূল ভরকেন্দ্র কৃষি প্রায় ধ্বংসের মুখে। ২০২৩ সালে শস্য উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কমে যাওয়ায় খাদ্যসংকট বেড়েছে, আমদানিনির্ভরতা বাড়ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি আকাশছোঁয়া পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামগ্রিকভাবে দেশটির অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে ৩০-৪০ শতাংশ। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। রাজস্ব কমে যাওয়ায় প্রশাসনিক কার্যক্রমও ভেঙে পড়েছে। একসময় তেলের আয় ও কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অর্থনীতি এখন মূলত সোনা রপ্তানির মতো একক খাতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যা দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা আরও অনিশ্চিত করে তুলছে। এই সোনার বেশির ভাগই আবার উত্তোলন করা দারফুর অঞ্চলে, যা আবার আরএসএফের নিয়ন্ত্রণে।

সুদান দীর্ঘদিন ধরে সামরিক প্রভাবাধীন হয়ে আছে। ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের পতনের পর দেশটিতে বেসামরিক শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার আশা দেখা গেলেও তা দ্রুতই ভেস্তে যায়। ক্ষমতার ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনী ও আরএসএফের দ্বন্দ্বই আজকের এই বিপর্যয়ের কারণ। দুই পক্ষই দেশের সম্পদ, অস্ত্র এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে রাখতে চায়।

এই সংঘাতের কারণে দেশটির শাসনকাঠামো কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, বিচারব্যবস্থা পঙ্গু এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গণহত্যা, নারী নির্যাতন, শিশু সৈনিক নিয়োগের মতো ঘটনাগুলো এখন নিয়মিত ঘটনা। স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আরএসএফ দারফুরের এল-ফাশেরে যে ‘গণহত্যা’ চালিয়েছে, তার প্রমাণ লোপাটে তারা গণকবর খুঁড়ছে।

দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধে সুদানের ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার অর্ধেকের বেশি নারী। বিভিন্ন প্রতিবেদন মতে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে সুদানে ২ কোটি ৪০ লাখের বেশি মানুষ তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছে।

সুদানের এই সংকট কেবল অভ্যন্তরীণ নয়, দেশটি এখন আন্তর্জাতিক স্বার্থের সংঘাতের এক রক্তাক্ত রণক্ষেত্র। লোহিতসাগরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক ভারসাম্যের অন্যতম মূল কেন্দ্র। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো উপসাগরীয় দেশগুলো এখানে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় আছে। প্রমাণ আছে, আরব আমিরাত বিদ্রোহী আরএসএফকে গোপনে সমর্থন দিচ্ছে। অপর দিকে মিসর, তুরস্ক, ইরান ও রাশিয়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখছে। ফলে সুদান এখন একধরনের প্রক্সি যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে দেশীয় সংঘাতকে উসকে দিচ্ছে বিদেশি স্বার্থ।

এই বহিরাগত প্রভাব শুধু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আফ্রিকার অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিতেও এর প্রতিক্রিয়া পড়ছে। লাখ লাখ সুদানি শরণার্থী পার্শ্ববর্তী দেশ চাদ, দক্ষিণ সুদান, ইথিওপিয়া ও মিসরে আশ্রয় নিয়েছে। এতে সীমান্ত উত্তেজনা বাড়ছে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা আরও নড়বড়ে হচ্ছে।

সুদানের সংকট তাই কেবল একটি দেশের সমস্যা নয়, এটি গোটা আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। বিশ্ববাজারেও এর প্রভাব পড়ছে। কারণ, সুদান সোনা ও কৃষিপণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যুদ্ধের কারণে উৎপাদন ও রপ্তানি বন্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারেও অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে।

সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকান ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় বহুবার আলোচনার চেষ্টা হয়েছে এই সংঘাত নিরসনে। কিন্তু কোনো ফল মেলেনি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত মিলে ‘কোয়াড’ জোট গঠন করেছে। তারা ১২ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, তিন মাসের মানবিক বিরতি দেওয়া হবে, যাতে ত্রাণ সহায়তা প্রবেশ করতে পারে। এরপর স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ৯ মাসের মধ্যে বেসামরিক সরকারে ফেরার প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রথমে সেনাপ্রধান আল-বুরহান এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি চান, আরএসএফ ভেঙে দেওয়া হোক। কিন্তু ১৫ অক্টোবর মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি কিছুটা নমনীয় হন।

কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনে দুই পক্ষের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা হয়। অক্টোবরের শেষে আরও বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই আরএসএফ এল-ফাশের দখল করে নেয়। এখন আলোচনা কোন পথে যাবে, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে এই অবস্থায় আশঙ্কা বাড়ছে, যেহেতু দারফুর অঞ্চল প্রায় পুরোটাই আরএসএফের হাতে চলে গেছে, তাহলে কি সুদান আরও একবার ভাঙতে চলেছে?

সবশেষে বলা যায়, সুদান এখন এক গভীর বিভাজনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত, রাজনীতি অস্ত্রনির্ভর, আর ভূরাজনৈতিক কারণে দেশটি পরিণত হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর খেলাঘরে। এই অবস্থায় সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশটির সাধারণ মানুষ—যারা না সেনাবাহিনীর পক্ষে আর না আরএসএফের পক্ষে, বরং তারা কেবলই বেঁচে থাকার লড়াই করছে।

এই সংকট যদি দ্রুত সমাধানের পথে না যায়, তবে শুধু সুদান নয়; সমগ্র পূর্ব আফ্রিকা ও লোহিতসাগর উপকূলীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতাই ভেঙে পড়বে। তাই এখন প্রয়োজন কূটনৈতিক চাপ, মানবিক সহায়তা এবং একটি বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অন্যথায় সুদান আরও একবার ইতিহাসের সেই নিষ্ঠুর অধ্যায়ে ঢুকে পড়বে, যেখান থেকে সাধারণত আর ফেরার পথ থাকবে না।

লেখক: সাংবাদিক

সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ মানবিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে সুদানে।

দারফুরের সোনার জন্য লড়াই-ই এই গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ। তবে এই সংকট বোঝার জন্য একটু অতীতে ফিরে যাওয়া জরুরি। আরএসএফের যাত্রা শুরু ২০০৩ সালে, দারফুর যুদ্ধের সময়। তখন তাদের নাম ছিল ‘জানজাওয়িদ’। তারা ছিল এক যাযাবর সশস্ত্র দল। সে সময় তারা প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের পক্ষে লড়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল। এতে ১ লাখ থেকে ৩ লাখ মানুষ নিহত হয় এবং ২৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

২০১৩ সালে আল-বশির জানজাওয়িদ বাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস’ নামে প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৭ সালে আইন করে এই বাহিনীকে স্বাধীন নিরাপত্তা সংস্থার মর্যাদা দেওয়া হয়। ২০১৯ সালে আরএসএফ গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেয় এবং ওমর আল- বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সহায়তা করে। পরে ২০২১ সালে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে তারা বেসামরিক প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লাহ হামদককে উৎখাত করে। এতে দেশটির বেসামরিক-সামরিক যৌথ শাসনব্যবস্থা শেষ হয়ে যায়।

এরপর ক্রমেই আরএসএফ নেতা হেমেদতি ও সেনাপ্রধান আল-বুরহানের মধ্যে মতবিরোধ বাড়তে থাকে দেশটির শাসনব্যবস্থায় অংশীদারত্বকে কেন্দ্র করে। মূল প্রশ্ন ছিল, আরএসএফ কবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একীভূত হবে এবং কে দেশের নেতৃত্ব দেবে। ২০২৩ সালের ১৫ এপ্রিল এই বিরোধ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়। সেনাবাহিনী চায়, আরএসএফ পুরোপুরি তাদের অধীনে আসুক। কিন্তু আরএসএফ স্বাধীন থাকতে চায়। দুই পক্ষের এই টানাপোড়েনই শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়।

এই গৃহযুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে সুদানের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশটির অর্থনীতির মূল ভরকেন্দ্র কৃষি প্রায় ধ্বংসের মুখে। ২০২৩ সালে শস্য উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কমে যাওয়ায় খাদ্যসংকট বেড়েছে, আমদানিনির্ভরতা বাড়ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি আকাশছোঁয়া পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামগ্রিকভাবে দেশটির অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে ৩০-৪০ শতাংশ। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। রাজস্ব কমে যাওয়ায় প্রশাসনিক কার্যক্রমও ভেঙে পড়েছে। একসময় তেলের আয় ও কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অর্থনীতি এখন মূলত সোনা রপ্তানির মতো একক খাতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যা দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা আরও অনিশ্চিত করে তুলছে। এই সোনার বেশির ভাগই আবার উত্তোলন করা দারফুর অঞ্চলে, যা আবার আরএসএফের নিয়ন্ত্রণে।

সুদান দীর্ঘদিন ধরে সামরিক প্রভাবাধীন হয়ে আছে। ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের পতনের পর দেশটিতে বেসামরিক শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার আশা দেখা গেলেও তা দ্রুতই ভেস্তে যায়। ক্ষমতার ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনী ও আরএসএফের দ্বন্দ্বই আজকের এই বিপর্যয়ের কারণ। দুই পক্ষই দেশের সম্পদ, অস্ত্র এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে রাখতে চায়।

এই সংঘাতের কারণে দেশটির শাসনকাঠামো কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, বিচারব্যবস্থা পঙ্গু এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গণহত্যা, নারী নির্যাতন, শিশু সৈনিক নিয়োগের মতো ঘটনাগুলো এখন নিয়মিত ঘটনা। স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আরএসএফ দারফুরের এল-ফাশেরে যে ‘গণহত্যা’ চালিয়েছে, তার প্রমাণ লোপাটে তারা গণকবর খুঁড়ছে।

দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধে সুদানের ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার অর্ধেকের বেশি নারী। বিভিন্ন প্রতিবেদন মতে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে সুদানে ২ কোটি ৪০ লাখের বেশি মানুষ তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছে।

সুদানের এই সংকট কেবল অভ্যন্তরীণ নয়, দেশটি এখন আন্তর্জাতিক স্বার্থের সংঘাতের এক রক্তাক্ত রণক্ষেত্র। লোহিতসাগরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক ভারসাম্যের অন্যতম মূল কেন্দ্র। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো উপসাগরীয় দেশগুলো এখানে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় আছে। প্রমাণ আছে, আরব আমিরাত বিদ্রোহী আরএসএফকে গোপনে সমর্থন দিচ্ছে। অপর দিকে মিসর, তুরস্ক, ইরান ও রাশিয়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখছে। ফলে সুদান এখন একধরনের প্রক্সি যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে দেশীয় সংঘাতকে উসকে দিচ্ছে বিদেশি স্বার্থ।

এই বহিরাগত প্রভাব শুধু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আফ্রিকার অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিতেও এর প্রতিক্রিয়া পড়ছে। লাখ লাখ সুদানি শরণার্থী পার্শ্ববর্তী দেশ চাদ, দক্ষিণ সুদান, ইথিওপিয়া ও মিসরে আশ্রয় নিয়েছে। এতে সীমান্ত উত্তেজনা বাড়ছে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা আরও নড়বড়ে হচ্ছে।

সুদানের সংকট তাই কেবল একটি দেশের সমস্যা নয়, এটি গোটা আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। বিশ্ববাজারেও এর প্রভাব পড়ছে। কারণ, সুদান সোনা ও কৃষিপণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যুদ্ধের কারণে উৎপাদন ও রপ্তানি বন্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারেও অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে।

সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকান ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় বহুবার আলোচনার চেষ্টা হয়েছে এই সংঘাত নিরসনে। কিন্তু কোনো ফল মেলেনি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত মিলে ‘কোয়াড’ জোট গঠন করেছে। তারা ১২ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, তিন মাসের মানবিক বিরতি দেওয়া হবে, যাতে ত্রাণ সহায়তা প্রবেশ করতে পারে। এরপর স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ৯ মাসের মধ্যে বেসামরিক সরকারে ফেরার প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রথমে সেনাপ্রধান আল-বুরহান এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি চান, আরএসএফ ভেঙে দেওয়া হোক। কিন্তু ১৫ অক্টোবর মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি কিছুটা নমনীয় হন।

কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনে দুই পক্ষের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা হয়। অক্টোবরের শেষে আরও বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই আরএসএফ এল-ফাশের দখল করে নেয়। এখন আলোচনা কোন পথে যাবে, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে এই অবস্থায় আশঙ্কা বাড়ছে, যেহেতু দারফুর অঞ্চল প্রায় পুরোটাই আরএসএফের হাতে চলে গেছে, তাহলে কি সুদান আরও একবার ভাঙতে চলেছে?

সবশেষে বলা যায়, সুদান এখন এক গভীর বিভাজনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত, রাজনীতি অস্ত্রনির্ভর, আর ভূরাজনৈতিক কারণে দেশটি পরিণত হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর খেলাঘরে। এই অবস্থায় সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশটির সাধারণ মানুষ—যারা না সেনাবাহিনীর পক্ষে আর না আরএসএফের পক্ষে, বরং তারা কেবলই বেঁচে থাকার লড়াই করছে।

এই সংকট যদি দ্রুত সমাধানের পথে না যায়, তবে শুধু সুদান নয়; সমগ্র পূর্ব আফ্রিকা ও লোহিতসাগর উপকূলীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতাই ভেঙে পড়বে। তাই এখন প্রয়োজন কূটনৈতিক চাপ, মানবিক সহায়তা এবং একটি বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অন্যথায় সুদান আরও একবার ইতিহাসের সেই নিষ্ঠুর অধ্যায়ে ঢুকে পড়বে, যেখান থেকে সাধারণত আর ফেরার পথ থাকবে না।

লেখক: সাংবাদিক

বিদ্যমান ব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্পটা একই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শিক। এর জন্য দরকার পড়বে সামাজিক বিপ্লবের। প্রতিটি দেশেই। যেটা স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলা চাই, তবে তার চরিত্রটা অবশ্যই থাকবে আন্তর্জাতিক।

২০ আগস্ট ২০২৫

এই পৃথিবীর সবকিছু মূল্যবান। প্রতিটা প্রাণ, প্রতিটা উদ্ভিদ, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে থাকা প্রতিটা উপাদান—সবই অমূল্য। তবে কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর জন্য টানাটানিতে জীবন-সম্পদ-পরিবেশ বিপন্ন হয়ে ওঠে। কখনো কখনো যুদ্ধও লেগে যায়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারে ‘কলা যুদ্ধ’।

২ ঘণ্টা আগে

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত না থাকলে, সেখানে পাঠদান ব্যাহতসহ বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ফাঁকিবাজির জন্য যদিও তেমন কোনো অজুহাতের দরকার হয় না।

২ ঘণ্টা আগে

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১ দিন আগেরাজিউল হাসান

এই পৃথিবীর সবকিছু মূল্যবান। প্রতিটা প্রাণ, প্রতিটা উদ্ভিদ, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে থাকা প্রতিটা উপাদান—সবই অমূল্য। তবে কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর জন্য টানাটানিতে জীবন-সম্পদ-পরিবেশ বিপন্ন হয়ে ওঠে। কখনো কখনো যুদ্ধও লেগে যায়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারে ‘কলা যুদ্ধ’। এই কলার সঙ্গে শিল্পকলার কোনো সম্পর্ক নেই। এই কলা গাছে ধরে, আয়রনসমৃদ্ধ একটি ফল।

কলা নিয়ে সেই যুদ্ধ চলেছে ৩৫ বছর, ১৮৯৮ সালের ১৩ আগস্ট থেকে ১৯৩৪ সালের ১ আগস্ট পর্যন্ত। অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র দফায় দফায় যে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছিল, সেটিই কলা যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায় পরবর্তী সময়ে। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, এমন অনেক বিষয় নিয়ে মানুষ সংঘাতে জড়িয়েছে। তবে এবার যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যে বাণিজ্য যুদ্ধে নেমেছিল, তা মোটেই কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নয়। এবারের দ্বন্দ্ব বিরল খনিজ নিয়ে। এই খনিজ উপাদানগুলোর একচ্ছত্র মালিক হলো (বলা চলে) চীন।

বিরল খনিজ নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণ অনুসন্ধানের আগে জেনে নেওয়া যাক, জিনিসটা আসলে কী। আর সে জন্য আমাদের কিছুটা রসায়ন শাস্ত্রের পাঠ নিতে হবে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ১১৮টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। এগুলোর মধ্যে ৯৪টি প্রকৃতিতে নানাভাবে, নানা রূপে পাওয়া যায়। বাকি ২৪টি গবেষণাগারে উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। রসায়ন শাস্ত্রের পর্যায় সারণিতে এই ১১৮টি মৌলিক পদার্থকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। এসব মৌলের কোনোটা কঠিন, কোনোটা তরল, আবার কোনোটা গ্যাস। কোনো কোনো মৌলিক পদার্থ আবার তেজস্ক্রিয়ও। এগুলোর মধ্যে ১৭টি মৌলিক পদার্থ রয়েছে, যাদের বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম এবং প্রকৃতিতে অন্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে, যে কারণে তাদের আলাদা করা কঠিন। এগুলোকে একসঙ্গে ল্যান্থেনাইড সিরিজ বলা হয়। এই মৌলগুলো হলো ল্যানথেনিয়াম, সিরিয়াম, নিওডিমিয়াম, প্রমিথিয়াম, সামারিয়াম, ইউরোপিয়াম, গাডোলিনিয়াম, টারবিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াস, হোলমিয়াম, এরবিয়াম, থুলিয়াম, ইটারবিয়াম, প্রাসিওডিমিয়াম এবং লুটেটিয়াম। এগুলোই বিরল খনিজ নামে পরিচিত। এ ছাড়া স্ক্যানডিয়াম ও ইট্রিয়ামও বিরল খনিজের অন্তর্ভুক্ত।

এখন জানা যাক এই মৌলগুলোকে কেন বিরল খনিজ বলা হয়, সেই প্রশ্নে। এই মৌলিক পদার্থগুলো আবার খনিজ। অর্থাৎ খনি থেকে তোলা যায়। তবে সোনা, রুপার মতো এগুলো পুঞ্জীভূত অবস্থায় খনিতে পাওয়া যায় না। বিরল খনিজগুলো অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিশে থাকায় এগুলো উত্তোলন ও পরিশোধন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তাই এগুলোকে বিরল খনিজ বলা হয়। বিশ্বে বিরল খনিজের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী চীন।

বিরল খনিজ আধুনিক প্রযুক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে স্মার্টফোন, বিদ্যুচ্চালিত গাড়ি এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে এসব খনিজ খুবই জরুরি উপাদান। ইলেকট্রনিকস, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও সামরিক সরঞ্জামের জন্য এসব মৌল দিয়ে শক্তিশালী চুম্বক, কাচসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি হয়। এসব কারণে বিরল খনিজের চাহিদা বিশ্বজুড়ে। তবে এই মৌলগুলোর ওপর সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের নজর রয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর ক্ষমতার প্রথম মেয়াদের শেষ দিকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে নেমেছিলেন। তবে তিনি সেবার তা চালিয়ে যেতে পারেননি। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে হেরে তাঁকে যুদ্ধ শেষ না করেই হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। এবার নির্বাচনে জিতে দায়িত্ব নিয়েই আবার বাণিজ্যযুদ্ধে নেমেছেন। তবে শুধু চীনের সঙ্গে নয়, শত্রু-মিত্র সবার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছেন। পাল্টা শুল্ক চাপিয়ে সবাইকে বশে আনার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। বশে এসেছেও অনেকে। কিন্তু চীন সে পথের পথিক নয়। তারা যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের জবাবে উল্টো মার্কিন পণ্যে শুল্ক বাড়িয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিরল খনিজ রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। আর এতেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল। প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনকারী দেশগুলোর কপালে পড়েছিল দুশ্চিন্তার ভাঁজ। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোই প্রমাদ গুনেছিল। আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, বিরল খনিজের সরবরাহ যদি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা থেমে যাবে। বিশেষ করে প্রযুক্তিপণ্য উদ্ভাবন এবং এই পণ্যের বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যে ভাটা পড়ার শঙ্কায় পড়েছিলেন মার্কিন ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা।

তবে শেষ পর্যন্ত সেই শঙ্কা কিছুটা হলেও কেটেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় এপেক সম্মেলনের ফাঁকে সম্প্রতি বৈঠক করেছেন ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। তাঁদের এই বৈঠকের পর যদিও দুজন একসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি, তবে আশার কথা শুনিয়েছে দুই পক্ষই। বৈঠকের পর ট্রাম্প সোজা গিয়ে ওঠেন এয়ারফোর্স ওয়ানে। সেখানে সাংবাদিকদের তিনি যা বলেছেন, তাতে বাণিজ্য যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য হলেও স্তিমিত হবে বলে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। ওদিকে বৈঠকের পর সি চিন পিং গিয়ে ওঠেন তাঁর লিমোজিনে। এর কিছু সময় পর চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়, তারা আগামী এক বছরের জন্য বিরল খনিজ রপ্তানিতে আরোপিত নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে।

চীনের এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আপাতত বিরল খনিজের সরবরাহ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তা কেটেছে; তবে শঙ্কা কাটেনি। কারণ, অতীত অভিজ্ঞতা বলে, ট্রাম্পের সঙ্গে নানা ইস্যুতে চীনের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। কখনো কখনো সেই ইস্যুর জন্য বড় কোনো কারণও লাগে না। এর আগে প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প চীনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রথম বাগ্যুদ্ধে জড়িয়েছিলেন কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ে। মহামারির কবলে পড়ে যখন মানুষের প্রাণ ঝরছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে তর্ক শুরু হয়েছিল এই ভাইরাস কোত্থেকে ছড়িয়েছে, তা নিয়ে। ট্রাম্পের অভিযোগ ছিল, চীন থেকে ভাইরাসটি ছড়িয়েছে। কিন্তু চীন সেই অভিযোগ মেনে নিতে নারাজ ছিল। তারপর সেই বাগ্যুদ্ধ চলতে চলতেই কখন কীভাবে যেন দুই পক্ষ বাণিজ্য যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। অথচ যে কোভিড নিয়ে কথার এত ‘মারামারি’, তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কিন্তু ট্রাম্পের ততটা ‘মাথাব্যথা’ ছিল না। করোনায় তখন যুক্তরাষ্ট্রেই মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিল বেশি, মারাও যাচ্ছিল বেশি। ট্রাম্পের মাথাব্যথা ছিল তখন করোনা ছড়ালো কোত্থেকে, তা নিয়ে। এ কারণেই লেখাটির শুরুতে ‘কলা যুদ্ধের’ অবতারণা করেছি। কারণ, আপাতদৃষ্টে কলা যুদ্ধও ছিল ‘তুচ্ছ’ বিষয় নিয়ে। যদিও এই যুদ্ধের পেছনের কারণ জানার চেষ্টা করলে ধারণা পাল্টে যাবে। তখন আর তাকে তুচ্ছ মনে হবে না।

সে যা-ই হোক, দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে যে কেবল দ্বন্দ্বেই জড়িয়েছেন, তা কিন্তু নয়। তাঁর দাবি অনুযায়ী কমপক্ষে সাতটি সম্ভাব্য যুদ্ধ হয় শুরুর আগেই থামিয়েছেন তিনি, না হয় আটকিয়েছেন। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে যে ব্যাপক প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল, তার আপাত-অবসানের পেছনেও ট্রাম্পের বড় ভূমিকা রয়েছে। কাজেই আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি, বিরল খনিজ নিয়ে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছিল, তা আর জটিল হবে না। কারণ, বিশ্বের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের জন্য এই মৌলগুলো জরুরি।

লেখক: সাংবাদিক

এই পৃথিবীর সবকিছু মূল্যবান। প্রতিটা প্রাণ, প্রতিটা উদ্ভিদ, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে থাকা প্রতিটা উপাদান—সবই অমূল্য। তবে কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর জন্য টানাটানিতে জীবন-সম্পদ-পরিবেশ বিপন্ন হয়ে ওঠে। কখনো কখনো যুদ্ধও লেগে যায়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারে ‘কলা যুদ্ধ’। এই কলার সঙ্গে শিল্পকলার কোনো সম্পর্ক নেই। এই কলা গাছে ধরে, আয়রনসমৃদ্ধ একটি ফল।

কলা নিয়ে সেই যুদ্ধ চলেছে ৩৫ বছর, ১৮৯৮ সালের ১৩ আগস্ট থেকে ১৯৩৪ সালের ১ আগস্ট পর্যন্ত। অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র দফায় দফায় যে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছিল, সেটিই কলা যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায় পরবর্তী সময়ে। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, এমন অনেক বিষয় নিয়ে মানুষ সংঘাতে জড়িয়েছে। তবে এবার যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যে বাণিজ্য যুদ্ধে নেমেছিল, তা মোটেই কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নয়। এবারের দ্বন্দ্ব বিরল খনিজ নিয়ে। এই খনিজ উপাদানগুলোর একচ্ছত্র মালিক হলো (বলা চলে) চীন।

বিরল খনিজ নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণ অনুসন্ধানের আগে জেনে নেওয়া যাক, জিনিসটা আসলে কী। আর সে জন্য আমাদের কিছুটা রসায়ন শাস্ত্রের পাঠ নিতে হবে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ১১৮টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। এগুলোর মধ্যে ৯৪টি প্রকৃতিতে নানাভাবে, নানা রূপে পাওয়া যায়। বাকি ২৪টি গবেষণাগারে উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। রসায়ন শাস্ত্রের পর্যায় সারণিতে এই ১১৮টি মৌলিক পদার্থকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। এসব মৌলের কোনোটা কঠিন, কোনোটা তরল, আবার কোনোটা গ্যাস। কোনো কোনো মৌলিক পদার্থ আবার তেজস্ক্রিয়ও। এগুলোর মধ্যে ১৭টি মৌলিক পদার্থ রয়েছে, যাদের বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম এবং প্রকৃতিতে অন্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে, যে কারণে তাদের আলাদা করা কঠিন। এগুলোকে একসঙ্গে ল্যান্থেনাইড সিরিজ বলা হয়। এই মৌলগুলো হলো ল্যানথেনিয়াম, সিরিয়াম, নিওডিমিয়াম, প্রমিথিয়াম, সামারিয়াম, ইউরোপিয়াম, গাডোলিনিয়াম, টারবিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াস, হোলমিয়াম, এরবিয়াম, থুলিয়াম, ইটারবিয়াম, প্রাসিওডিমিয়াম এবং লুটেটিয়াম। এগুলোই বিরল খনিজ নামে পরিচিত। এ ছাড়া স্ক্যানডিয়াম ও ইট্রিয়ামও বিরল খনিজের অন্তর্ভুক্ত।

এখন জানা যাক এই মৌলগুলোকে কেন বিরল খনিজ বলা হয়, সেই প্রশ্নে। এই মৌলিক পদার্থগুলো আবার খনিজ। অর্থাৎ খনি থেকে তোলা যায়। তবে সোনা, রুপার মতো এগুলো পুঞ্জীভূত অবস্থায় খনিতে পাওয়া যায় না। বিরল খনিজগুলো অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিশে থাকায় এগুলো উত্তোলন ও পরিশোধন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তাই এগুলোকে বিরল খনিজ বলা হয়। বিশ্বে বিরল খনিজের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী চীন।

বিরল খনিজ আধুনিক প্রযুক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে স্মার্টফোন, বিদ্যুচ্চালিত গাড়ি এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে এসব খনিজ খুবই জরুরি উপাদান। ইলেকট্রনিকস, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও সামরিক সরঞ্জামের জন্য এসব মৌল দিয়ে শক্তিশালী চুম্বক, কাচসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি হয়। এসব কারণে বিরল খনিজের চাহিদা বিশ্বজুড়ে। তবে এই মৌলগুলোর ওপর সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের নজর রয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর ক্ষমতার প্রথম মেয়াদের শেষ দিকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে নেমেছিলেন। তবে তিনি সেবার তা চালিয়ে যেতে পারেননি। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে হেরে তাঁকে যুদ্ধ শেষ না করেই হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। এবার নির্বাচনে জিতে দায়িত্ব নিয়েই আবার বাণিজ্যযুদ্ধে নেমেছেন। তবে শুধু চীনের সঙ্গে নয়, শত্রু-মিত্র সবার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছেন। পাল্টা শুল্ক চাপিয়ে সবাইকে বশে আনার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। বশে এসেছেও অনেকে। কিন্তু চীন সে পথের পথিক নয়। তারা যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের জবাবে উল্টো মার্কিন পণ্যে শুল্ক বাড়িয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিরল খনিজ রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। আর এতেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল। প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনকারী দেশগুলোর কপালে পড়েছিল দুশ্চিন্তার ভাঁজ। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোই প্রমাদ গুনেছিল। আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, বিরল খনিজের সরবরাহ যদি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা থেমে যাবে। বিশেষ করে প্রযুক্তিপণ্য উদ্ভাবন এবং এই পণ্যের বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যে ভাটা পড়ার শঙ্কায় পড়েছিলেন মার্কিন ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা।

তবে শেষ পর্যন্ত সেই শঙ্কা কিছুটা হলেও কেটেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় এপেক সম্মেলনের ফাঁকে সম্প্রতি বৈঠক করেছেন ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। তাঁদের এই বৈঠকের পর যদিও দুজন একসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি, তবে আশার কথা শুনিয়েছে দুই পক্ষই। বৈঠকের পর ট্রাম্প সোজা গিয়ে ওঠেন এয়ারফোর্স ওয়ানে। সেখানে সাংবাদিকদের তিনি যা বলেছেন, তাতে বাণিজ্য যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য হলেও স্তিমিত হবে বলে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। ওদিকে বৈঠকের পর সি চিন পিং গিয়ে ওঠেন তাঁর লিমোজিনে। এর কিছু সময় পর চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়, তারা আগামী এক বছরের জন্য বিরল খনিজ রপ্তানিতে আরোপিত নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে।

চীনের এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আপাতত বিরল খনিজের সরবরাহ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তা কেটেছে; তবে শঙ্কা কাটেনি। কারণ, অতীত অভিজ্ঞতা বলে, ট্রাম্পের সঙ্গে নানা ইস্যুতে চীনের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। কখনো কখনো সেই ইস্যুর জন্য বড় কোনো কারণও লাগে না। এর আগে প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প চীনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রথম বাগ্যুদ্ধে জড়িয়েছিলেন কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ে। মহামারির কবলে পড়ে যখন মানুষের প্রাণ ঝরছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে তর্ক শুরু হয়েছিল এই ভাইরাস কোত্থেকে ছড়িয়েছে, তা নিয়ে। ট্রাম্পের অভিযোগ ছিল, চীন থেকে ভাইরাসটি ছড়িয়েছে। কিন্তু চীন সেই অভিযোগ মেনে নিতে নারাজ ছিল। তারপর সেই বাগ্যুদ্ধ চলতে চলতেই কখন কীভাবে যেন দুই পক্ষ বাণিজ্য যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। অথচ যে কোভিড নিয়ে কথার এত ‘মারামারি’, তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কিন্তু ট্রাম্পের ততটা ‘মাথাব্যথা’ ছিল না। করোনায় তখন যুক্তরাষ্ট্রেই মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিল বেশি, মারাও যাচ্ছিল বেশি। ট্রাম্পের মাথাব্যথা ছিল তখন করোনা ছড়ালো কোত্থেকে, তা নিয়ে। এ কারণেই লেখাটির শুরুতে ‘কলা যুদ্ধের’ অবতারণা করেছি। কারণ, আপাতদৃষ্টে কলা যুদ্ধও ছিল ‘তুচ্ছ’ বিষয় নিয়ে। যদিও এই যুদ্ধের পেছনের কারণ জানার চেষ্টা করলে ধারণা পাল্টে যাবে। তখন আর তাকে তুচ্ছ মনে হবে না।

সে যা-ই হোক, দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে যে কেবল দ্বন্দ্বেই জড়িয়েছেন, তা কিন্তু নয়। তাঁর দাবি অনুযায়ী কমপক্ষে সাতটি সম্ভাব্য যুদ্ধ হয় শুরুর আগেই থামিয়েছেন তিনি, না হয় আটকিয়েছেন। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে যে ব্যাপক প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল, তার আপাত-অবসানের পেছনেও ট্রাম্পের বড় ভূমিকা রয়েছে। কাজেই আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি, বিরল খনিজ নিয়ে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছিল, তা আর জটিল হবে না। কারণ, বিশ্বের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের জন্য এই মৌলগুলো জরুরি।

লেখক: সাংবাদিক

বিদ্যমান ব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্পটা একই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শিক। এর জন্য দরকার পড়বে সামাজিক বিপ্লবের। প্রতিটি দেশেই। যেটা স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলা চাই, তবে তার চরিত্রটা অবশ্যই থাকবে আন্তর্জাতিক।

২০ আগস্ট ২০২৫

সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)।

১ ঘণ্টা আগে

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত না থাকলে, সেখানে পাঠদান ব্যাহতসহ বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ফাঁকিবাজির জন্য যদিও তেমন কোনো অজুহাতের দরকার হয় না।

২ ঘণ্টা আগে

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১ দিন আগেসম্পাদকীয়

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত না থাকলে, সেখানে পাঠদান ব্যাহতসহ বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ফাঁকিবাজির জন্য যদিও তেমন কোনো অজুহাতের দরকার হয় না।

তবে ফাঁকিবাজির অভিযোগ উঠেছে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার চান্দেরকান্দি ইউনিয়নের বাহেরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তাঁর নাম তাহমিনা সরকার। তিনি এই বিদ্যালয়ে প্রায় দেড় বছর ধরে অনুপস্থিত। কিন্তু প্রতি মাসে বেতন ঠিকই তুলে নিচ্ছেন। কেন তিনি এত দিন ধরে বিদ্যালয়ে আসছেন না এবং কেন তাঁর বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি উপজেলা শিক্ষা কার্যালয় থেকে, সেই প্রশ্নেরও উত্তর নেই।

২০২৩ সালে এই বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে কয়েক দফায় অগ্নিসংযোগ ও নলকূপের পানিতে বিষ মেশানো হয়। সে বছরের ২ সেপ্টেম্বর রাতে বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষে দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে প্রধান শিক্ষক মামলা করলে অফিস সহকারী কাম নৈশপ্রহরী মামুনসহ স্থানীয় তিনজন জেলে যান। এ ঘটনার পর থেকে তিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেন। কিন্তু নিয়মিত উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ে তিনি ঠিকই যান।

কী নিয়ে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিরোধটি হয়েছিল, তা জানা যায়নি। একই সঙ্গে জানা যায়নি, কারা কী কারণে অগ্নিসংযোগ করেছিল এবং নলকূপে বিষ দিয়েছিল। যেকোনো সময় নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে, কিন্তু তা সমাধান না করে এভাবে বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক কীভাবে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকতে পারেন? বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বা সেই ব্যক্তিগত সমস্যার অজুহাতে তিনি তাঁর দায়িত্বে অবহেলা করতে পারেন না।

প্রধান শিক্ষকের ওই বিদ্যালয়ে যেতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তিনি তাঁর সুবিধামতো জায়গায় বদলি হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি বলে জানা যায়। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে গাফিলতি আছে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকের খুঁটির জোর যদি শক্ত না হয়, তাহলে তিনি এভাবে দায়িত্বে অবহেলা করতে পারতেন না। তাঁর খুঁটির জোর কোথায়, সেটাও অনুসন্ধান করা দরকার।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রক্সি শিক্ষক দিয়ে দায়িত্ব পালন করার অভিযোগও রয়েছে। কোনো কোনো শিক্ষক অন্য কাউকে দিয়ে অর্থের বিনিময়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করিয়ে নেন। কিন্তু তিনি তাঁর সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান করেও চাকরিতে বহাল তবিয়তে থাকেন। এই অপকর্ম করতে গিয়ে তাঁরা প্রচলিত আইন অমান্য করেন। তবে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, তাঁদের কাছ থেকে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা নৈতিকতার ভালো দীক্ষা কীভাবে নেবে। এ ছাড়া ফাঁকিবাজেরা ভালো শিক্ষক কখনো হতে পারেন না।

আমাদের সমাজদেহের সর্বত্র যেভাবে পচন ধরেছে, সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য শিক্ষকদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকেরাই যদি এ ধরনের অনৈতিক কাজ করেন, তাহলে আমরা আর যাব কোথায়?

এখন সেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার জন্য আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুব জরুরি। আর তা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ওপরই একান্তভাবে বর্তায়।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত না থাকলে, সেখানে পাঠদান ব্যাহতসহ বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ফাঁকিবাজির জন্য যদিও তেমন কোনো অজুহাতের দরকার হয় না।

তবে ফাঁকিবাজির অভিযোগ উঠেছে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার চান্দেরকান্দি ইউনিয়নের বাহেরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তাঁর নাম তাহমিনা সরকার। তিনি এই বিদ্যালয়ে প্রায় দেড় বছর ধরে অনুপস্থিত। কিন্তু প্রতি মাসে বেতন ঠিকই তুলে নিচ্ছেন। কেন তিনি এত দিন ধরে বিদ্যালয়ে আসছেন না এবং কেন তাঁর বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি উপজেলা শিক্ষা কার্যালয় থেকে, সেই প্রশ্নেরও উত্তর নেই।

২০২৩ সালে এই বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে কয়েক দফায় অগ্নিসংযোগ ও নলকূপের পানিতে বিষ মেশানো হয়। সে বছরের ২ সেপ্টেম্বর রাতে বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষে দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে প্রধান শিক্ষক মামলা করলে অফিস সহকারী কাম নৈশপ্রহরী মামুনসহ স্থানীয় তিনজন জেলে যান। এ ঘটনার পর থেকে তিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেন। কিন্তু নিয়মিত উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ে তিনি ঠিকই যান।

কী নিয়ে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিরোধটি হয়েছিল, তা জানা যায়নি। একই সঙ্গে জানা যায়নি, কারা কী কারণে অগ্নিসংযোগ করেছিল এবং নলকূপে বিষ দিয়েছিল। যেকোনো সময় নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে, কিন্তু তা সমাধান না করে এভাবে বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক কীভাবে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকতে পারেন? বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বা সেই ব্যক্তিগত সমস্যার অজুহাতে তিনি তাঁর দায়িত্বে অবহেলা করতে পারেন না।

প্রধান শিক্ষকের ওই বিদ্যালয়ে যেতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তিনি তাঁর সুবিধামতো জায়গায় বদলি হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি বলে জানা যায়। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে গাফিলতি আছে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকের খুঁটির জোর যদি শক্ত না হয়, তাহলে তিনি এভাবে দায়িত্বে অবহেলা করতে পারতেন না। তাঁর খুঁটির জোর কোথায়, সেটাও অনুসন্ধান করা দরকার।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রক্সি শিক্ষক দিয়ে দায়িত্ব পালন করার অভিযোগও রয়েছে। কোনো কোনো শিক্ষক অন্য কাউকে দিয়ে অর্থের বিনিময়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করিয়ে নেন। কিন্তু তিনি তাঁর সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান করেও চাকরিতে বহাল তবিয়তে থাকেন। এই অপকর্ম করতে গিয়ে তাঁরা প্রচলিত আইন অমান্য করেন। তবে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, তাঁদের কাছ থেকে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা নৈতিকতার ভালো দীক্ষা কীভাবে নেবে। এ ছাড়া ফাঁকিবাজেরা ভালো শিক্ষক কখনো হতে পারেন না।

আমাদের সমাজদেহের সর্বত্র যেভাবে পচন ধরেছে, সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য শিক্ষকদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকেরাই যদি এ ধরনের অনৈতিক কাজ করেন, তাহলে আমরা আর যাব কোথায়?

এখন সেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার জন্য আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুব জরুরি। আর তা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ওপরই একান্তভাবে বর্তায়।

বিদ্যমান ব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্পটা একই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শিক। এর জন্য দরকার পড়বে সামাজিক বিপ্লবের। প্রতিটি দেশেই। যেটা স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলা চাই, তবে তার চরিত্রটা অবশ্যই থাকবে আন্তর্জাতিক।

২০ আগস্ট ২০২৫

সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)।

১ ঘণ্টা আগে

এই পৃথিবীর সবকিছু মূল্যবান। প্রতিটা প্রাণ, প্রতিটা উদ্ভিদ, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে থাকা প্রতিটা উপাদান—সবই অমূল্য। তবে কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর জন্য টানাটানিতে জীবন-সম্পদ-পরিবেশ বিপন্ন হয়ে ওঠে। কখনো কখনো যুদ্ধও লেগে যায়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারে ‘কলা যুদ্ধ’।

২ ঘণ্টা আগে

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

১ দিন আগেসিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

সেটা যেন শুধু মাটির বিভাজন নয়, মানুষেরও বিভাজন হলো প্রথম। এই বিভাজন একদা অখণ্ড বঙ্গদেশের একাংশকে যুক্ত করে দিল ভারতের সঙ্গে। সেখানকার বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় দাঁড়াল ভারতীয় বলে; আরেক অংশকে শামিল করে দিল পাকিস্তানের সঙ্গে, সেখানকার বাঙালির পরিচয় দাঁড়াল পাকিস্তানি বলে। এপারের মানুষ ওপারে গেছে, ওপারের মানুষ এসেছে এপারে, মানুষের রক্তে রঙিন হয়েছে বিভক্ত মাটি ও নদী। দুই রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। দেশ দুটি মিত্র হলো না পরস্পরের এবং সেই বৈরিতা ছড়িয়ে পড়ল দুই পাশের বাঙালির মনেও। ভারতের অংশ হয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যতটা না অসন্তুষ্ট হয়েছে, পাকিস্তানে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি অসন্তুষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে সে আরও এক বিভাজন ঘটিয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগ-আত্মত্যাগে, রক্তের বিনিময়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক কাঠামো আসলে সাতচল্লিশেই তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ইদানীং বেশি করে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদী এবং আধা মৌলবাদীরা তথাকথিত লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বলতে পছন্দ করে। কথাটা মিথ্যা, আদতেই।

কেননা, লাহোর প্রস্তাব ছিল অস্পষ্ট, হয়তো তাকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছিল। তাতে পাকিস্তানের কিংবা ভারত বিভাজনের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি এবং দুই অঞ্চলে দুটি ‘স্বাধীন’ রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে দিল্লি সম্মেলনে প্রস্তাবটি সংশোধন করে একটা রাষ্ট্রের পক্ষেই বক্তব্য দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরে একটা পাকিস্তান ভেঙে দুটি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে রক্তের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সেটা করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

আমরা বলি এবং মিথ্যা বলি না যে বঙ্গবিভাগের পেছনে ইংরেজদের কারসাজি ছিল। যেমন সেটা ১৯০৫ সালে, তেমনি ১৯৪৭ সালেও বোঝা গেছে। সে সময়ের ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি তাঁর নোটে লিখেছিলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ বঙ্গ একটা শক্তি, বিভক্ত বঙ্গ নানা দিকে টানবে এবং সেটাই হবে ওই পরিকল্পনার (বঙ্গবিভাগের) একটা বড় গুণ।’ এ ছিল ইংরেজের অভিপ্রায়, কিন্তু বঙ্গদেশের নিজের মধ্যেও নিশ্চয় সেই উপাদানগুলো বিদ্যমান ছিল, যাদের অস্তিত্ব ওই আশাবাদকে সমর্থন করেছে। নানা দিকে টানাপোড়েন ছিল। আর তার কারণ অন্য কিছু নয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত সর্বত্রই একটা অগোছালো ব্যাপার। তার একেক অংশে একেক প্রবণতা, তার একদিকের সঙ্গে অপর দিকের বিরোধ; পরাধীন বাংলায় পরাধীনতার কারণেই পরস্পর বিরোধিতাটা ছিল বরং বেশি। এই মধ্যবিত্ত মোটেই স্বাধীন ছিল না। তার ভিত প্রোথিত ছিল চাকরিতে, পেশায় এবং কিছুটা ভূমিরাজস্বে। শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। দুর্বল মেরুদণ্ডের এই শ্রেণির একাংশ তাই আত্মসমর্পণ করেছিল। আত্মসমর্পণকারীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ সাহেবমুখী; অপর ভাগ ইয়ং বেঙ্গল। অর্থাৎ একই সঙ্গে সাহেবমুখী ও সামন্তবাদবিরোধী। আর যে অংশটি ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী, সেটা ছিল অধীনতার বিষয়ে সচেতন এবং তাদেরকে জাতীয়তাবাদীও বলতে হবে। কিন্তু এরা মূলত সংস্কারপন্থী এবং চূড়ান্ত বিচারে, নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের জন্য আপসপন্থী ছিল। এর সূত্রপাতে আছেন রামমোহন এবং মাঝখানে বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে করতে হয়, কেননা তিনি ছিলেন মধ্যবিত্তের এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী মুখপাত্র। বঙ্কিম ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক এবং পরাধীনতার গ্লানিতে অত্যধিক পীড়িত। কিন্তু শ্রেণিগত কারণেই তিনিও আটকা পড়ে গেলেন একটা গণ্ডিতে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি’। তাঁর এই বক্তব্য ছিল বড় স্পষ্ট। এই অনুমোদন ছিল না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হৃদয়হীনতার কথা জেনেও তার পুরোপুরি উচ্ছেদ চাননি। ইংরেজ অসন্তুষ্ট হবে ভেবে, স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখতে পারেননি। ইংরেজের বদলে তিনি যবনকে দাঁড় করালেন এবং সেই মৃত অশ্বকে যখন প্রহার শুরু করলেন, তখন সেই প্রহারের ভেতরে ইংরেজের প্রতি অক্ষম অসন্তোষ ছিল ঠিকই, কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। বিকাশে আগ্রহী মুসলমান বাঙালি মনে করল এ আর এমন কিছু নয়, তার প্রতি ঘৃণা বটে।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা কৃষকদের মধ্যে ছিল না, তা ছিল মধ্যবিত্তেরই ব্যাধি। তবে পরাধীন বঙ্গে জাতীয়তাবাদীরা আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু জাতীয় ছিলেন না, তাঁরা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কাছে জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক অংশের জন্য হিন্দু জাতি, আরেক অংশের জন্য মুসলিম জাতি। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে সেটা ছিল জনগণের সঙ্গে নয়। তা ছিল দুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে—যাদের একটা উঠেছে, আরেকটা উঠতে চাইছে।

একটা দ্বন্দ্ব ছিল ইংরেজের সঙ্গে বাঙালির; আরেকটা দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছিল বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের। প্রথম দ্বন্দ্বটা তার তীব্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের কারণে। আর হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ছিল বলেই দেশভাগ হলো। না হলে বাইরে থেকে চতুর ইংরেজ যতই কলকাঠি নাডুক না কেন, ঘটনাটি ঘটত না। ১৯০৫-এ কাজ হয়নি, তখন অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত এটা চায়নি। তারা অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কা করেছে। সে আশঙ্কা মোটেই অন্যায় ছিল না। কিন্তু অন্তরে ছিল আরও এক গভীর শঙ্কা, সে হচ্ছে খণ্ডিত বঙ্গে পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জমির মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শঙ্কা। ১৯৪৭ সালে সেই শ্রেণিই আবার বঙ্গভঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে পড়ল, মূলত সেই অর্থনৈতিক শঙ্কাতেই। এবারের ভয়টা ছিল অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের। অপর দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে অংশ উঠতে চাচ্ছিল, তারা ১৯০৫ সালেও বঙ্গভঙ্গ চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে সাতচল্লিশেও। সেটা ছিল নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে।

ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর হিন্দির চাপ কম পোহায়নি। ওই চাপ, বলা বাহুল্য, ক্রমাগত বেড়েছে। কংগ্রেসের শাসন পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুঃশাসনই ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির শাসনামল তো দুঃশাসনের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে হিন্দু রাষ্ট্রের পথে এগোতে চাচ্ছে।

লক্ষ করার বিষয়, অবিভক্ত বঙ্গে নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তের হাতেই। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত বাংলার রাজনীতিকে ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে পারেনি। একদিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন গান্ধী, আরেক দিক দিয়ে জিন্নাহ। বাংলার রাজনীতি অংশ হয়ে গেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির এবং তার চাবিকাঠি বাংলার এ কে ফজলুল হক কিংবা সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে থাকেনি, থেকেছে অবাঙালিদের হাতেই। এর কারণও শ্রেণিগত। বাঙালি মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল, অবাঙালি মধ্যবিত্তের তুলনায়। শ্রেণি অবস্থান এসব ঘটনার সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।

সেটা যেন শুধু মাটির বিভাজন নয়, মানুষেরও বিভাজন হলো প্রথম। এই বিভাজন একদা অখণ্ড বঙ্গদেশের একাংশকে যুক্ত করে দিল ভারতের সঙ্গে। সেখানকার বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় দাঁড়াল ভারতীয় বলে; আরেক অংশকে শামিল করে দিল পাকিস্তানের সঙ্গে, সেখানকার বাঙালির পরিচয় দাঁড়াল পাকিস্তানি বলে। এপারের মানুষ ওপারে গেছে, ওপারের মানুষ এসেছে এপারে, মানুষের রক্তে রঙিন হয়েছে বিভক্ত মাটি ও নদী। দুই রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। দেশ দুটি মিত্র হলো না পরস্পরের এবং সেই বৈরিতা ছড়িয়ে পড়ল দুই পাশের বাঙালির মনেও। ভারতের অংশ হয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যতটা না অসন্তুষ্ট হয়েছে, পাকিস্তানে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি অসন্তুষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে সে আরও এক বিভাজন ঘটিয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগ-আত্মত্যাগে, রক্তের বিনিময়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক কাঠামো আসলে সাতচল্লিশেই তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ইদানীং বেশি করে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদী এবং আধা মৌলবাদীরা তথাকথিত লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বলতে পছন্দ করে। কথাটা মিথ্যা, আদতেই।

কেননা, লাহোর প্রস্তাব ছিল অস্পষ্ট, হয়তো তাকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছিল। তাতে পাকিস্তানের কিংবা ভারত বিভাজনের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি এবং দুই অঞ্চলে দুটি ‘স্বাধীন’ রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে দিল্লি সম্মেলনে প্রস্তাবটি সংশোধন করে একটা রাষ্ট্রের পক্ষেই বক্তব্য দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরে একটা পাকিস্তান ভেঙে দুটি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে রক্তের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সেটা করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

আমরা বলি এবং মিথ্যা বলি না যে বঙ্গবিভাগের পেছনে ইংরেজদের কারসাজি ছিল। যেমন সেটা ১৯০৫ সালে, তেমনি ১৯৪৭ সালেও বোঝা গেছে। সে সময়ের ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি তাঁর নোটে লিখেছিলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ বঙ্গ একটা শক্তি, বিভক্ত বঙ্গ নানা দিকে টানবে এবং সেটাই হবে ওই পরিকল্পনার (বঙ্গবিভাগের) একটা বড় গুণ।’ এ ছিল ইংরেজের অভিপ্রায়, কিন্তু বঙ্গদেশের নিজের মধ্যেও নিশ্চয় সেই উপাদানগুলো বিদ্যমান ছিল, যাদের অস্তিত্ব ওই আশাবাদকে সমর্থন করেছে। নানা দিকে টানাপোড়েন ছিল। আর তার কারণ অন্য কিছু নয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত সর্বত্রই একটা অগোছালো ব্যাপার। তার একেক অংশে একেক প্রবণতা, তার একদিকের সঙ্গে অপর দিকের বিরোধ; পরাধীন বাংলায় পরাধীনতার কারণেই পরস্পর বিরোধিতাটা ছিল বরং বেশি। এই মধ্যবিত্ত মোটেই স্বাধীন ছিল না। তার ভিত প্রোথিত ছিল চাকরিতে, পেশায় এবং কিছুটা ভূমিরাজস্বে। শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। দুর্বল মেরুদণ্ডের এই শ্রেণির একাংশ তাই আত্মসমর্পণ করেছিল। আত্মসমর্পণকারীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ সাহেবমুখী; অপর ভাগ ইয়ং বেঙ্গল। অর্থাৎ একই সঙ্গে সাহেবমুখী ও সামন্তবাদবিরোধী। আর যে অংশটি ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী, সেটা ছিল অধীনতার বিষয়ে সচেতন এবং তাদেরকে জাতীয়তাবাদীও বলতে হবে। কিন্তু এরা মূলত সংস্কারপন্থী এবং চূড়ান্ত বিচারে, নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের জন্য আপসপন্থী ছিল। এর সূত্রপাতে আছেন রামমোহন এবং মাঝখানে বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে করতে হয়, কেননা তিনি ছিলেন মধ্যবিত্তের এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী মুখপাত্র। বঙ্কিম ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক এবং পরাধীনতার গ্লানিতে অত্যধিক পীড়িত। কিন্তু শ্রেণিগত কারণেই তিনিও আটকা পড়ে গেলেন একটা গণ্ডিতে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি’। তাঁর এই বক্তব্য ছিল বড় স্পষ্ট। এই অনুমোদন ছিল না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হৃদয়হীনতার কথা জেনেও তার পুরোপুরি উচ্ছেদ চাননি। ইংরেজ অসন্তুষ্ট হবে ভেবে, স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখতে পারেননি। ইংরেজের বদলে তিনি যবনকে দাঁড় করালেন এবং সেই মৃত অশ্বকে যখন প্রহার শুরু করলেন, তখন সেই প্রহারের ভেতরে ইংরেজের প্রতি অক্ষম অসন্তোষ ছিল ঠিকই, কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। বিকাশে আগ্রহী মুসলমান বাঙালি মনে করল এ আর এমন কিছু নয়, তার প্রতি ঘৃণা বটে।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা কৃষকদের মধ্যে ছিল না, তা ছিল মধ্যবিত্তেরই ব্যাধি। তবে পরাধীন বঙ্গে জাতীয়তাবাদীরা আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু জাতীয় ছিলেন না, তাঁরা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কাছে জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক অংশের জন্য হিন্দু জাতি, আরেক অংশের জন্য মুসলিম জাতি। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে সেটা ছিল জনগণের সঙ্গে নয়। তা ছিল দুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে—যাদের একটা উঠেছে, আরেকটা উঠতে চাইছে।

একটা দ্বন্দ্ব ছিল ইংরেজের সঙ্গে বাঙালির; আরেকটা দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছিল বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের। প্রথম দ্বন্দ্বটা তার তীব্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের কারণে। আর হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ছিল বলেই দেশভাগ হলো। না হলে বাইরে থেকে চতুর ইংরেজ যতই কলকাঠি নাডুক না কেন, ঘটনাটি ঘটত না। ১৯০৫-এ কাজ হয়নি, তখন অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত এটা চায়নি। তারা অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কা করেছে। সে আশঙ্কা মোটেই অন্যায় ছিল না। কিন্তু অন্তরে ছিল আরও এক গভীর শঙ্কা, সে হচ্ছে খণ্ডিত বঙ্গে পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জমির মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শঙ্কা। ১৯৪৭ সালে সেই শ্রেণিই আবার বঙ্গভঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে পড়ল, মূলত সেই অর্থনৈতিক শঙ্কাতেই। এবারের ভয়টা ছিল অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের। অপর দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে অংশ উঠতে চাচ্ছিল, তারা ১৯০৫ সালেও বঙ্গভঙ্গ চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে সাতচল্লিশেও। সেটা ছিল নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে।

ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর হিন্দির চাপ কম পোহায়নি। ওই চাপ, বলা বাহুল্য, ক্রমাগত বেড়েছে। কংগ্রেসের শাসন পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুঃশাসনই ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির শাসনামল তো দুঃশাসনের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে হিন্দু রাষ্ট্রের পথে এগোতে চাচ্ছে।

লক্ষ করার বিষয়, অবিভক্ত বঙ্গে নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তের হাতেই। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত বাংলার রাজনীতিকে ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে পারেনি। একদিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন গান্ধী, আরেক দিক দিয়ে জিন্নাহ। বাংলার রাজনীতি অংশ হয়ে গেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির এবং তার চাবিকাঠি বাংলার এ কে ফজলুল হক কিংবা সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে থাকেনি, থেকেছে অবাঙালিদের হাতেই। এর কারণও শ্রেণিগত। বাঙালি মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল, অবাঙালি মধ্যবিত্তের তুলনায়। শ্রেণি অবস্থান এসব ঘটনার সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

বিদ্যমান ব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্পটা একই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শিক। এর জন্য দরকার পড়বে সামাজিক বিপ্লবের। প্রতিটি দেশেই। যেটা স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলা চাই, তবে তার চরিত্রটা অবশ্যই থাকবে আন্তর্জাতিক।

২০ আগস্ট ২০২৫

সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)।

১ ঘণ্টা আগে

এই পৃথিবীর সবকিছু মূল্যবান। প্রতিটা প্রাণ, প্রতিটা উদ্ভিদ, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে থাকা প্রতিটা উপাদান—সবই অমূল্য। তবে কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর জন্য টানাটানিতে জীবন-সম্পদ-পরিবেশ বিপন্ন হয়ে ওঠে। কখনো কখনো যুদ্ধও লেগে যায়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারে ‘কলা যুদ্ধ’।

২ ঘণ্টা আগে

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত না থাকলে, সেখানে পাঠদান ব্যাহতসহ বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ফাঁকিবাজির জন্য যদিও তেমন কোনো অজুহাতের দরকার হয় না।

২ ঘণ্টা আগে