তানজিম আহমদ সোহেল তাজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সন্তান। ২০০১ ও ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে তিনি গাজীপুর-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের রাজনীতি, দেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের প্রভাব ও ভবিষ্যতের রাজনীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার সৈয়দা সাদিয়া শাহরীন।

প্রধান উপদেষ্টা আপনাকে ফোন করেছিলেন। কী কথা হলো তাঁর সঙ্গে?

আমি খুবই সম্মানিত হয়েছি। কারণ, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা একজন নোবেল লরিয়েট, বিশ্বব্যাপী স্বনামধন্য ব্যক্তি। তিনি যে এত অমায়িকভাবে আমাকে ফোন দেবেন, আমি এতে খুবই আশ্চর্য হয়েছি, খুবই মুগ্ধ হয়েছি। তিনি ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে আমি যেদিন পদযাত্রা করেছি, সেদিন তিনি দেখা করতে পারেননি। তিনি স্বীকার করেছেন আমাদের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। এ বিষয়টা তিনি দেখবেন। আমার বাবাসহ মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় নেতাদের অবদানের কথা বললেন।

আপনি ৩ নভেম্বর তিনটি দাবি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন অভিমুখে পদযাত্রা করেছেন। বলেছেন এটি আপনার শেষ পদযাত্রা। শেষ পদযাত্রা কেন?

আমি এই পদযাত্রাটা তিন বছর ধরে করছি। আগের দুই বছর কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব যে দল দিয়েছিল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, সেই দল সরকারে ছিল। এটা যদি সত্যিকারের নীতি-আদর্শের আওয়ামী লীগ হতো, অবশ্যই আমার দাবিগুলো বাস্তবায়ন করে ফেলত। তারা তো তা করেইনি বরং উপেক্ষা করেছে।

এবার দেখছি আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জাতীয় চার নেতাকে নিয়ে অনেকের বিবৃতি আসছে। অথচ দুই বছর আগে আমাকে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে জাতীয় চার নেতাকে নিয়ে পোস্ট দেওয়ার বিষয়টি। দুই বছর আগে আমি তাদের পেজে এমন কমেন্ট করেছি।

ওই যে একাত্তরের ইতিহাস, ওই যে একটা বিবাদ—সেটারই প্রতিফলন। আসলে একটা পরিবার আওয়ামী লীগ নামের দলটাকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে। এটা আওয়ামী লীগ না।

আমি তো এই ছিনতাই হওয়া আওয়ামী লীগের কাছে কিছু পেলাম না। তাই এবার গেলাম প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূসের কাছে। কারণ, সারা দেশের মানুষের তাঁর ওপর অনেক আশা-ভরসা। আমরা সবাই আশা করছি সংস্কার হবে, যাতে করে আগামী দিনে যে গণতান্ত্রিক সরকার আসবে, তারা যেন সঠিক পথে দেশ পরিচালনা করতে পারে।

আমি কেন বলছি শেষ পদযাত্রা? কারণ, রাষ্ট্রের কাছে আমার বাবাসহ জাতীয় নেতাদের সন্তান হিসেবে তাঁদের প্রতি সম্মান জানানোর অধিকার চাওয়ার বিষয়টি আমাকে খুব লজ্জিত করছে।

এরপরও যদি মানুষের কোনো সমস্যা নিয়ে কথা বলতে হয়, তখনো কি এমন পদযাত্রা আর করবেন না?

আমি তো অনবরত কথা বলে যাচ্ছি। তবে একই দাবিতে পদযাত্রাটা শেষ করতে চাই, কারণ এতে আমি নিজে বিব্রত হচ্ছি। এটা খুব দুঃখজনক। আমার দাবি তিনটা সহজ। প্রথম, ৩ নভেম্বরকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া, যাতে মানুষ জানতে পারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল। কারা এই চার নেতা? যাঁরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে শুধু দুটি রাষ্ট্র ‘ডিক্লেয়ারেশন অব ইনডিপেনডেন্সের’ মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে—যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ। আমাদের একটা ডিক্লেয়ারেশন অব ইনডিপেনডেন্স আছে—প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্স। ওইটার ভিত্তিতে আমরা ১০ এপ্রিল ১৯৭১ একটা সরকার গঠন করেছিলাম। ইতিহাস সংরক্ষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে যদি সেই দিনকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটা দ্বিতীয় দাবি। আমার তৃতীয় দাবি স্পষ্ট—জাতীয় চার নেতাসহ আমাদের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন—সকল বীর, হিরো, সুপারহিরো—যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের জীবনী তথা তাঁদের অবদান পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ করা এবং সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা; যেন একজন তরুণ বা তরুণী পড়ে বলতে পারেন, ‘ও মাই গড, তাঁরা এত বিসর্জন দিয়েছেন দেশের জন্য! এটা অনুপ্রেরণা জাগায়, একদম রক্ত গরম করে ফেলে। তাঁরা আমার দেশের জন্য এত করেছেন, তাহলে আমাদের আরও ভালো কিছু করতে হবে।’ এই যৌক্তিক দাবি পূরণ না করার তো কোনো কারণ আমি দেখছি না।

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক আছে। এই ব্যাপারে আপনার কী জানা আছে?

আমি যা জেনেছি এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। গণহত্যা যখন শুরু হলো ২৫ মার্চ, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন, গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আমার বাবা সে রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ছিলেন। তিনি একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে গিয়েছিলেন। কথা ছিল যে বঙ্গবন্ধু এই টেপ রেকর্ডারে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন এবং একটা কাগজে স্বাক্ষর দেওয়ার কথা ছিল একই মর্মে। সেই সময়ে শাহবাগে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে সব সাংবাদিক অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেই রেকর্ডেড মেসেজটা দেননি এবং ওই কাগজে স্বাক্ষর দেননি। আমার বাবা পরে বাসায় চলে আসেন। আমার মা-বোনদের মুখ থেকে শুনেছি, বাবা বাসায় এসে সব ফাইলপত্র ফেলে, তছনছ করে বলেছিলেন, ‘আমাদের ২৩ বছরের আন্দোলন নষ্ট হয়ে গেল।’

আমি যেটা ধারণা করছি, যেহেতু বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন এবং আমার বাবা তখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে মুক্তির সংগ্রামে যোগ দেবেন, এই সময়টুকুর মধ্যে ইপিআরে আক্রমণ হয়েছে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এই খবরগুলো ছড়িয়ে গেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে। জিয়াউর রহমান ছিলেন চট্টগ্রামে। আমি মনে করছি, যেহেতু জিয়াউর রহমান দেখেছিলেন যে রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে কোনো ঘোষণা আসেনি, তিনি তখন নিজ উদ্যোগে ঘোষণা দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন প্রথমবার। প্রথমবার তিনি কিন্তু বলেছিলেন, ‘আই, প্রেসিডেন্ট জিয়া...’। তারপর রাজনৈতিক নেতারা তাঁকে বলেন যে আপনি ঘোষণাটা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দিন। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘অন বিহাফ আওয়ার গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান...’। এগুলো হচ্ছে ইতিহাসের টুকরা টুকরা ঘটনা। এগুলোকে আমাদের পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা, বিশ্লেষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, জিয়াউর রহমান যেটা করেছিলেন একজন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে, তাঁর অবস্থান থেকে ওই সময়, ওই মুহূর্তে সেটা তিনি সঠিক মনে করেছিলেন। মানুষ তো রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঘোষণার অপেক্ষায় থাকে, সেটা যখন আসছিল না, তখন তিনি নিজে এই পদক্ষেপটা নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আবার রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকেই নির্দেশনা আসে। কিন্তু এখানে ২৫, ২৬, ২৭ মার্চের গ্যাপটা কেন সৃষ্টি হলো, এটাও প্রশ্নের একটা বিষয়।

মুক্তিযুদ্ধে আপনি সবার অবদানের কথা বলছেন। তাহলে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মনে করেন কি না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে জেনেছি, পড়েছি। আমার কাছে মনে হয়, অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক, আবার বলছি। জনগণ তাঁর নামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাঁর নামেই যুদ্ধ হয়েছে। তাঁর নামেই সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। এখানে কিছু প্রশ্ন আসে। তাঁর কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি কোনো ভূমিকা ছিল না। আমার মতে, আমরা ‘ফাউন্ডিং ফাদারস’ বলতে পারি—বঙ্গবন্ধু একজন এবং বাকি যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁরা সবাই ‘ফাউন্ডিং ফাদারস’ হতে পারেন। আমরা তো এটাকে শেয়ার করতে পারি। কেন আমরা একজনের ওপরে দিয়ে দিচ্ছি সবকিছু? একজনই যদি হতে হয় তাহলে সেটা মানুষ সিদ্ধান্ত নিক যে তিনি জাতির পিতা কি না। যদি মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়, হ্যাঁ তিনিই জাতির পিতা এবং সঙ্গে ‘ফাউন্ডিং ফাদারস’ ছিল, সেটাও ঠিক আছে।

১৫-১৬ বছরে বঙ্গবন্ধুকে ব্যানার হিসেবে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে কি তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে করেন?

হ্যাঁ, অবশ্যই। এত বছরের লাগামহীন দুর্নীতি, কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা, পাশাপাশি আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা, হত্যা, গুম, মানে অরাজকতার একটা মহোৎসব চলছিল। এখন যেহেতু তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে ব্যানার হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সেহেতু এই পুরো জিনিসটাই বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রতিফলিত হলো। মানুষ তো এখন বঙ্গবন্ধুকে খাটো করে দেখছে। এ জন্যই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যগুলোর ওপর তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। মানুষ এখন লিংক করছে এই অনিয়ম, দুর্নীতি, অত্যাচার—সবকিছু এই ব্যক্তির নামে হয়েছে। এটা তো খুবই অন্যায় করা হলো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে।

আপনি কি রাজনীতি ছেড়েছেন নাকি রাজনীতি আপনাকে ছেড়েছে?

এটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন। ২০০৮ সালে আমি খুব আশা নিয়ে এসেছিলাম দিনবদলের সনদ বাস্তবায়ন করব বলে। সরকারের প্রথম ছয় মাসের যে কর্মকাণ্ড দেখেছি, আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। আমি হুবহু আঁচ না করতে পারলেও আন্দাজ করতে পেরেছিলাম যে ৫ আগস্টের মতো ঘটনা হয়তো আসবে সামনে। ২০১৪-তে যদি সঠিক নির্বাচন দেওয়া হতো তাহলে হয়তো আর ৫ আগস্ট আসত না।

আমার অবস্থান থেকে, নৈতিকতার দিক থেকে আমি একটা শপথ নিয়েছিলাম বাংলাদেশের জনগণের কাছে, আমি যখন প্রতিমন্ত্রী হই। সেই শপথটা ছিল, আমি আমার সবকিছু দিয়ে সৎভাবে, সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব। যখন দেখলাম আমাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না, যখন দেখলাম লাগামহীন দুর্নীতি শুরু হয়েছে, যখন দেখলাম রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন না এনে দ্বিগুণ গতিতে একই ধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন আমার সিদ্ধান্ত ছিল পদত্যাগ করা। পদত্যাগের মাধ্যমে আমি চেয়েছিলাম প্রতিবাদের একটা বীজ বপন করে দিতে।

শুধু কি এই কারণেই আপনাকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে হলো? শেখ সেলিমের সঙ্গে নাকি আপনার বিরোধ হয়েছিল?

না, এ রকম কিছু হয়নি। হ্যাঁ, দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, কিন্তু ওটা কারণ ছিল না। কারণটা হচ্ছে, এক পরিবারের নিয়ন্ত্রণে সবকিছু ছিল এবং কোনো না কোনোভাবে পুলিশের ওপর প্রভাব বিস্তার করা ছিল একটা প্রধান কারণ। আমি চেষ্টা করছিলাম প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য। কিন্তু ওই বিশেষ পারিবারিক চাপ ছিল পুলিশের ওপর। এটাও একটা কারণ, ব্যক্তিগতভাবে কোনো দ্বন্দ্ব হয়নি। কিন্তু তাদের প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবটা আমি বুঝতে পেরেছি, সেই প্রভাবটা একটা ফ্যাক্টর।

পদত্যাগের আর একটা কারণ ছিল বিডিআর বিদ্রোহের তদন্ত। যেভাবে তদন্ত হচ্ছিল আমার কাছে এটা ভালো লাগেনি। আমি চেয়েছিলাম তদন্তটা একদম পরিষ্কার হবে, স্বচ্ছ হবে। কিন্তু দেখা গেল তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হলো তখনকার বাণিজ্যমন্ত্রী কর্নেল ফারুক খানকে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুরোপুরি বাইপাস করে, যেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ছিল বিডিআর। দৃশ্য থেকে আমাদের পুরোপুরি বাইরে রাখা হলো এবং তদন্তটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। আমি তো মে মাস পর্যন্ত ছিলাম, তদন্ত চলেছে তার পরেও। এরপর কী হয়েছে আমি জানি না। ওই পর্যন্ত যখন আমি দেখলাম তদন্তটা আমাদের হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, আমার কাছে এটা খুব অস্বাভাবিক লেগেছে। এটা তো হওয়ার কথা না। এখানে তো আমাদের সম্পৃক্ত থাকার কথা। আমি যদি সম্পৃক্ত থাকতাম, চেষ্টা করতাম স্বচ্ছ একটা তদন্ত করাতে। এখন অনেক প্রশ্ন উঠেছে বিডিআরের তদন্ত নিয়ে।

শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। আবার তিনিই কি দলটির বড় ক্ষতির কারণ হলেন?

আমি এটাই বলব, আশি ও নব্বইয়ের দশকে দলের মধ্যে কিছুটা ব্যালান্স ছিল। কারণ ওই সময় পর্যন্ত দলীয় ফোরামগুলোতে কথা বলা যেত। বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো। কেউ কোনো বিষয়ে মতামত দিলে সেটা একেবারে অগ্রাহ্য করা হতো না। কিন্তু পরে ওই গণতন্ত্রটা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন অধঃপতন শুরু হয়। দুর্ভাগ্যবশত আমরা নীতি-আদর্শকেন্দ্রিক না হয়ে সুবিধাকেন্দ্রিক হয়ে যাই। আপনি যখন এককভাবে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করবেন, আপনার কিন্তু লাইক-মাইন্ডের লোকজন লাগবে, যাঁরা আপনাকে অন্ধভাবে সমর্থন করবেন। তাই নীতি-আদর্শ বিচ্যুত করে আপনি দলের ভেতর এমন কিছু লোকজন ঢুকিয়েছেন, যাঁরা স্বার্থান্বেষী, যাঁরা নিজের পকেট ভারী করার জন্য, ক্ষমতা পাওয়ার জন্য এ দলটাকে একেবার মূল নৈতিক জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

সম্প্রতি আপনার বোন শারমিন আহমদ বলেছেন, গণ-অভ্যুত্থানের সময় অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনায় আওয়ামী লীগের কারও মধ্যে কোনো অনুশোচনা নেই। তাই এই দলটিতে তিনি যাবেন না, দল গড়বেন না। বোনের সঙ্গে কি আপনি একমত?

আমি সম্পূর্ণভাবে একমত। আমি বারবার বলছি, শেখ হাসিনাসহ এই আওয়ামী লীগ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতার আওয়ামী লীগ না। খাঁটি আওয়ামী লীগ না। আওয়ামী লীগটাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নামটা ব্যানার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভেতরে কিন্তু ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। আমার আম্মা একটা কথা বলতেন সব সময়, মাছের পচন ধরে মাছের মাথা থেকে, রাজনৈতিক দলের পচনও ধরে মাথা থেকে।

আপনি আওয়ামী লীগের হাল ধরবেন বলে শোনা যাচ্ছিল। কথাটি কি ঠিক?

কথাটা একেবারেই সত্যি না। অনেকেই অনেক জায়গা থেকে বলছেন। আমি জানি না কেন বলছেন। তাঁরা হয়তো ভাবছেন, আমি রাজনীতিতে এলে তাঁদের অসুবিধা হয়ে যাবে, হয়তো আমি জনপ্রিয় বেশি, ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন—আমি জানি না। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে বলেছি, আমি রাজনীতিতে আসছি না। আমি যেখানে আছি, আমার কাজ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। আমি স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে কাজ করছি।

বাংলাদেশে এখন বিশাল একটা সমস্যা হচ্ছে, এই যে চারদিকে এখন হাসপাতালে ভরে গেছে। চিকিৎসাখানা, ফার্মেসি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, নানা ধরনের অসুখ-বিসুখে মানুষ ভুগছে। এটার কারণ হচ্ছে, একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী এখন আধুনিক জীবনযাপন করছে, শহরকেন্দ্রিক। যার ফলে আমরা নানাবিধ অসুখ-বিসুখে ভুগছি। আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছি। আমি হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের জীবন বদলে দিয়েছি—এটা আমাকে সাংঘাতিকভাবে সন্তুষ্টি দেয়। কারণ একটা মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হচ্ছে স্বাস্থ্য, সুস্থতা। এখন আমি কথা বলছি, এটা যদি রাজনীতি হয়, তাহলে রাজনীতি। আমি তো কথা বলেই যাব, এটা তো আমার দেশ, আমার অধিকার আছে কথা বলার। কিন্তু ওই প্ল্যাটফর্ম করে রাজনীতি করার ইচ্ছা আমার নেই।

আমাদের দেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের যে প্রভাব গড়ে উঠেছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী বলে আপনি মনে করেন?

উপায় হচ্ছে নতুন প্রজন্ম, নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্র-জনতা গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পরিবর্তন আনল। তাই এখন নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের মালিকানা নিতে হবে। কিন্তু সেটা অবশ্যই একাত্তর সালকে ভুলে গিয়ে না। কারণ, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে আমাদের প্রাণশক্তি। আর ৫ আগস্ট হচ্ছে সেটারই ধারাবাহিকতা। আবার বলছি, ৫ আগস্টের যে দাবিদাওয়া ছিল, সেগুলো কিন্তু মুক্তিযুদ্ধেরও দাবিদাওয়া। সেই সময়ের মানুষ যেটা চেয়েছিল, ৫ আগস্টেও ছাত্র-জনতা তা-ই চেয়েছে। ৫ আগস্টের অভ্যুত্থান, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ একই সূত্রে গাথা। নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে ইতিহাস থেকে। সেটাকে প্রাণশক্তি করে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে বিনির্মাণ করতে হবে। তাদের এগিয়ে আসতে হবে, কিন্তু তাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও জানতে হবে। কারণ আমি বিশ্বাস করি, আমরা অনুপ্রেরণা নিতে পারব তাঁদের কাছ থেকে, যাঁরা অবদান রেখেছেন বাংলাদেশের জন্য।

যেকোনো সভ্যতার দিকে যদি তাকাই, আমি রোমের কথা, গ্রিসের কথাই বলব। তারা এতদূর এগোতে পেরেছিল একটা কারণে—তারা তাদের নায়কদের সম্মান করত। তাই আপনার জন্য যাঁরা অবদান রেখেছেন, বলিদান দিয়েছেন, আপনি যদি তাঁদের সম্মান না দেন তাহলে আপনার কোনো ভবিষ্যৎ হবে না। এটা ইতিহাসই বলে দিচ্ছে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে আপনি কেন দলটির তেমন সমালোচনা করেননি, এখন যেমন করছেন?

আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার এক ভাগনেকেও কিন্তু গুম করা হয়েছিল। তাকে ১১ দিন আয়নাঘরে রাখা হয়েছিল। আমি যখন পদত্যাগ নাটকের শিকার হই—পদত্যাগ করতেও কিন্তু আমাকে প্রায় যুদ্ধ করতে হয়েছিল। পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হচ্ছিল না, বেতন-ভাতা দেওয়া হচ্ছিল, অনেক যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত আমি সংসদ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। এখানেও আবার নাটক—আমি স্পিকার হামিদ সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম পদত্যাগপত্র। তিনি বললেন, এটা কে না কে পাঠিয়েছে! অথচ আমি তাঁকে ফোন করে বললাম, ‘হামিদ কাকু (তাঁকে কাকু ডাকতাম), আমি কিন্তু পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি। পরে আমি নিজে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিলাম। এটা শুনে প্রধানমন্ত্রী খুব আশ্চর্য হলেন, ‘তুমি পদত্যাগ করে আসছো?’ তার আগে অনেক ঘটনা ছিল। অনেকভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল আমাকে রাখার জন্য।

যাই হোক, এখানে বুঝতে হবে, বিডিআর বিদ্রোহ, ২০১৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা ঘটনা পরম্পরায় ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে। রীতিমতো একনায়কতন্ত্রের পথে যাত্রা। ডিজিএফআই, এনএসআইয়ের প্রভাব চারদিকে ছিল। ২০১১, ২০১২, ২০১৩ সালের দিকে কিন্তু গুম হওয়া শুরু করল। খোঁজ করে দেখেন, এই সংস্কৃতিটা শুরু হয়েছে তখন। এই অবস্থায় আমার আরেক ভাগনেকে পুলিশ বেধড়ক মারধর করল। এগুলো সব আমার জন্য ইশারা ছিল।

আমরা দেখেছি, সরকার যে-ই হোক না কেন, একটা পর্যায়ে গিয়ে ‘ফ্যাসিস্ট’ আচরণ প্রকাশ পেতে থাকে। জর্জ অরওয়েলের ‘অ্যানিমেল ফার্ম’ বইটি নিশ্চয়ই পড়েছেন, অনেকটা সে রকম। যেখানে শাসক বদলালেও স্বৈরশাসন বারবার ফিরে আসে। উপন্যাসটির সঙ্গে বাস্তবতার মিল পান কি?

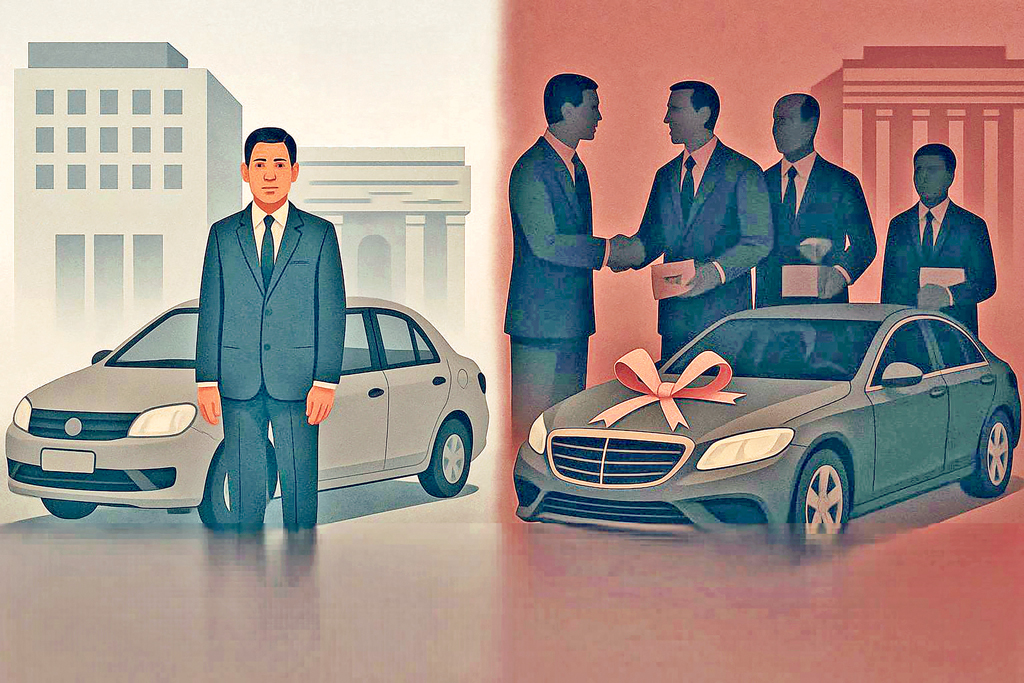

‘অল অ্যানিমেলস আর ইক্যুয়াল বাট সাম অ্যানিমেলস আর মোর ইক্যুয়াল।’ পড়েছি অ্যানিমেল ফার্ম। যাই হোক, ফ্যাসিস্ট আচরণ আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট সরকার ছিল না। কারণ, এখানে ফ্যাসিস্ট সংজ্ঞার একটা বিষয় আছে। ফ্যাসিজম একটা মতাদর্শকে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু এখানে তো কোনো মতাদর্শ ছিল না। এটা তো একটা দুর্নীতি, হত্যাযজ্ঞ, গুম, খুনের উৎসব ছিল। আমি বলব এটা একটা ক্লেপ্টোক্রেসি, মাফিয়া এবং পরিবারতন্ত্রের সম্মিলন—তিনটার সংমিশ্রণে এটা একটা হাইব্রিড ফিউশন সিস্টেম। এটার নাম এখনো কেউ দিতে পারেনি। এ জন্যই আমরা বলি ফ্যাসিস্ট।

কেন যেন এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা পরিবারকেন্দ্রিক। আমরা শ্রীলঙ্কায় সেটা দেখেছি। পাকিস্তানে দেখেছি। বাংলাদেশে দেখেছি। একমাত্র ভারত কিছুটা বেরিয়ে এসেছে, কারণ ওরা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। যদিও কংগ্রেস আছে কিন্তু ওদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এত মজবুত যে ওই সুবিধা ওরা পাচ্ছে না আমাদের তুলনায়। আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও মজবুত করতে হবে, যাতে এ রকম ক্লেপ্টোক্রেসি, মাফিওক্রেসি পরিবারতন্ত্র আর মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে। আমাদের সবার এক থাকতে হবে এই জায়গাটায়। সব রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য যেন হয় জনসেবা। রাজনীতির মূলে আমাদের চলে যেতে হবে। এ জন্য জনগণেরই চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু জনগণ তো খুব অসহায়।

শেখ হাসিনার ১৫-১৬ বছরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে আচরণ, সেটা কি তাঁর নিজের গড়া, নাকি আশপাশের কারও মাধ্যমে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন? আপনার কী মনে হয়?

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আমি তাঁর খুব কাছাকাছি থেকে বিরোধীদলীয় রাজনীতি করেছিলাম। পরে ২০০৮-০৯ সালে যখন মন্ত্রিসভায় ছিলাম, তাঁকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁর ভাবভঙ্গি, আচার পুরোপুরি ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি আগে যেমন ছিলেন, তা থেকে রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। আমি যতটুকু দেখেছি, তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার মতো কেউ নেই বাংলাদেশে। যা কিছু হতো, তাঁর ইচ্ছায় হতো। দলীয় ফোরামে এবং ইনফরমাল মিটিংয়ে কোনো বিষয়ে কথা হলে সবাই ভেবেছি তাঁকে এই ব্যাপারে বলতে হবে, কিন্তু তিনি আসার পর সবাই চুপ থাকতেন এবং তিনি কী শুনতে চান, সেটা আঁচ করে অন্যরা সুর পাল্টে ফেলতেন।

আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

আপাতত আমার কোনো নির্ধারিত পরিকল্পনা নেই। আমি যে কাজটা করছি সেটা করেই আমি তৃপ্তি পাই, খুব সন্তুষ্ট আছি। ভবিষ্যতে কী হবে সেটা তো আমাদের কারোরই জানা নেই। এটা মহান আল্লাহ তাআলাই জানেন।

কিন্তু অনেকের বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে একটা আশা ছিল যে সোহেল তাজ একটা দল গঠন করবেন, দিশা দেখাবেন।

আমি বিশ্বাস করি যে তরুণদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা প্রত্যেকে একটা করে দুর্গ হতে পারি বাংলাদেশের জন্য। প্রত্যেককেই নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নীতি-আদর্শ থাকতে হবে এবং দৃঢ়তা থাকতে হবে। আমরা যদি এই অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে পারি, তাহলে আরও অনেকেই চলে আসবে। সবাইকে নিজ উদ্যোগে বেরিয়ে আসতে হবে, কারও জন্য অপেক্ষা করলে হবে না। তাহলে আপনা-আপনি একটা নেতৃত্ব চলে আসবে।

বর্তমান তরুণদের ওপর আপনার আস্থা কতটুকু?

আসলে আমরা সবাই আশ্চর্য হয়েছি এবারের এই আন্দোলনটা দেখে। আমরা ভেবেছিলাম জেন-জি হচ্ছে মোবাইল ডিভাইস নিয়ে বসে থাকে। কিন্তু তারা প্রমাণ করল যে তারাও আন্দোলন করতে পারে, অধিকারের জন্য লড়াই করতে পারে। জীবন দিতে পারে। এটা আমাদের আশান্বিত করে যে তারা পারবে।

এই অন্তর্বর্তী সরকার কতটুকু সফল বা ব্যর্থ বলে আপনি মনে করেন?

আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখনো আমরা এটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কারণ, ১৫-১৬ বছরে যে একনায়কতন্ত্র কায়েম করা হয়েছিল, তাতে প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা—সব ক্ষেত্রে ‘ইয়েস ম্যান’ বসিয়ে তাদের মতলব হাসিল করা হয়েছে। এখন এই অন্তর্বর্তী সরকার এসে এ রকম একটা পরিস্থিতির ভেতরে পড়েছে। তাদের কোনো দল নেই। তাদের বসিয়েছে ছাত্ররা। অন্যদিকে বড় বড় রাজনৈতিক দল আছে, যাদের সমর্থক গোষ্ঠী সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে। আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় আওয়ামী লীগে এখনো ন্যূনতম সমর্থক আছে ৩০ শতাংশ। বিএনপির আছে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ। ২০-২৫ শতাংশ আছে স্বতন্ত্র। বাকিরা জামায়াতের সমর্থক। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে আপনি যখন সংস্কার করতে যাবেন, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল কিন্তু তাদের সুবিধাগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য নানাভাবে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে।

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আইনশৃঙ্খলা। গণ-অভ্যুত্থান যখন ঘটে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আকাশচুম্বী হয়। জনগণ খুশি থাকে কখন? তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব কাজ যখন সুন্দরভাবে করতে পারে। এর মধ্যে আছে দ্রব্যমূল্য, নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা। দুর্ভাগ্যবশত এই ক্ষেত্রগুলো কিন্তু এখনো নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি এই সরকার। আমি আগে যে প্রতিকূলতার কথা বললাম, তাদের ওই বাধাগুলো অতিক্রম করতে একটু সময় লাগছে। আমি মনে করি, এদিকে নজর দেওয়া উচিত। সিন্ডিকেটগুলো ভাঙতে পারেনি। এখন উল্টো দাম বেড়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। আমার বিনীত পরামর্শ থাকবে যে এদিকে একটু বেশি মনোনিবেশ করার। কারণ, জনগণ যদি আবার তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো না পায় তাহলে কথা বলা শুরু করবে। তাই আইনশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নাগালের মধ্যে আনতে হবে।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনাকেও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আজকের পত্রিকার পাঠকদেরও।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হলো, বিশ্বের কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাদের আনুগত্য না মানলে সেখানে যেকোনো উপায়ে তাঁকে উৎখাত করা। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস তা-ই বলে। সেই

২ ঘণ্টা আগে

দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন সরকারের মধ্যে দুটি ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি—প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ব্যক্তিগত কিছু কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিএনপি ও তার নেতাদের গতানুগতিক কাজকর্ম। এই দুই ধারার মধ্যে মিলের চেয়ে যেন অমিলই বেশি। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না, আগামী দিনগুলোতে ঠিক...

৩ ঘণ্টা আগে

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে চোখ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর। প্রশ্ন একটাই, এখন কী হবে? যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের লক্ষ্যবস্তু ইরানের ইসলামি শাসকগোষ্ঠীর পতন হবে কি? হলে কী হবে সেই ইরানের চেহারা! মুহুর্মুহু হামলার মুখে কতক্ষণ...

৩ ঘণ্টা আগে

আলতাফ পারভেজ লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর। ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ‘মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনঃপাঠ’, ‘বার্মা: জাতিগত সংঘাতের সাত দশক’, ‘শ্রীলঙ্কার তামিল ইলম’, ‘গ্রামসি ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই।

১ দিন আগে