সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালের ২৩ জুন। দীর্ঘ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে ইমেরিটাস অধ্যাপক। মার্ক্সবাদী চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ অধ্যাপক চৌধুরী নতুন দিগন্ত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। একসময় তিনি ‘গাছপাথর’ ছদ্মনামে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সাপ্তাহিক কলাম লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। এখনো তিনি আজকের পত্রিকাসহ বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত কলাম লিখছেন। তিনি ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদকে ভূষিত হন। ২৩ জুন ৯০তম জন্মদিন উপলক্ষে অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আজকের পত্রিকার বিভুরঞ্জন সরকার।

জন্মদিনে আপনাকে শুভেচ্ছা। জীবনের ৮৯ বছর পেরিয়ে আসলেন, কেমন লাগছে, আপনার অনুভূতি কী?

আপনাকেও শুভেচ্ছা। এতগুলো জন্মদিন পেরিয়ে এসে আজ পড়ন্ত বেলায় অনেকগুলো অনুভূতির একটি হলো, এই দীর্ঘ সময়কালে ঘটনা ও দুর্ঘটনা অনেক দেখলাম। কিন্তু অন্য সবার সঙ্গে আমারও যে স্বপ্ন ছিল, সেটা বাস্তবায়িত হলো না। হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হয়নি। সমাজে ফাটল ধরেছে, রাষ্ট্রে ভাঙচুর দেখলাম; কিন্তু ব্যবস্থাটা আগের মতোই রয়ে গেল। ক্ষেত্রবিশেষে মনে হয় অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। একাত্তরে খুব বড় মাপের আশা জেগেছিল, আশা ভেঙে যাওয়াটা তাই খুবই বেদনাদায়ক হয়েছে। তবু আশা রাখি যে নতুন দিন আসবে। সেই অভ্যুদয় আমি হয়তো দেখে যেতে পারব না, কিন্তু যারা থাকবে তারা দেখবে; এমন আশা বুকের মধ্যে ধারণ করি। স্বপ্নের জন্য হতাশার চেয়ে বড় শত্রু আর নেই। বাঁচার সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রামের অব্যাহত ধারা প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে, এ আশা সব সময়ই ছিল; এখনো সেটা কমছে না। বরং বাড়ছেই, দেখতে পাচ্ছি।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। রাষ্ট্রপক্ষ বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ নজরে না নেওয়ার কারণ কী?

এর কারণ হলো, আমাদের রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থ দেখে না; স্বার্থ দেখে কতিপয়ের। এ রাষ্ট্র জনমতের তোয়াক্কা করে না। জবাবদিহির দায়ভার গ্রহণ করে না। যে অন্যায়গুলো ঘটছে সেগুলো জনগণের জন্য বড় রকমের সমস্যা, কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য নয়। রাষ্ট্র এগুলোকে তার নিজের জন্য কোনো হুমকি বলে মনে করে না।

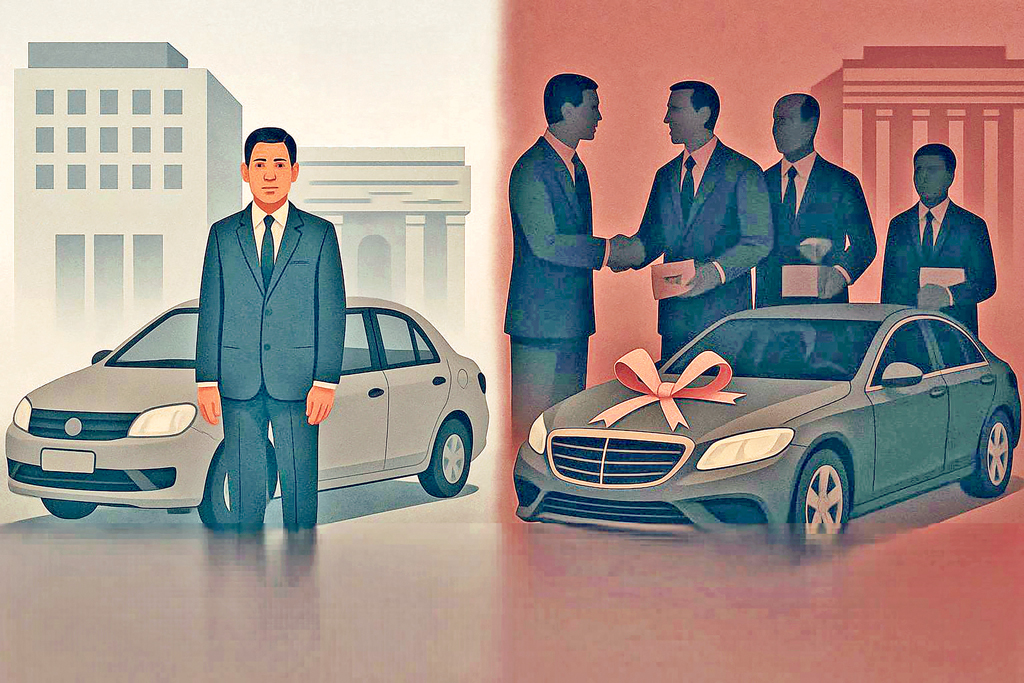

দেখা যায় যে, অপরাধীদের শাস্তি হয় না, যে জন্য অপরাধের মাত্রা বাড়তেই থাকে। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, অনেক অপরাধ সংঘটিত হয় সরকারি লোকদের আশ্রয়ে, নয়তো প্রশ্রয়ে। সরকারি বলতে রাজনীতিক ও বিভিন্ন ধরনের আমলাতন্ত্রের সদস্য—উভয়কেই বুঝতে হবে। শাসক শ্রেণি জনগণের সম্মতি নিয়ে দেশ শাসন করে না। কখনো কখনো তারা জোরজবরদস্তির ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়। যখন ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে, তখনো জনগণের স্বার্থ দেখবে—এমন লোকেরা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় না; ভোটে জেতে তারাই যাদের টাকা আছে। টাকাওয়ালারা নির্বাচনে টাকা খরচ করে, জেতে এবং জিতে আরও বেশি ধনী হয়। তা ছাড়া, এমন ঘটনাও তো ঘটে যে ভোটার আসে না, ভোট দেয় না, তবু কথিত জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে যান এবং দেশ শাসন করেন। সরকার যে টিকে থাকে সেটা জনসমর্থনের দরুন নয়, ক্ষমতার জোরে ও দাপটে। বর্তমানে শাসকশ্রেণির জন্য জনসমর্থনের চেয়েও বিদেশি শক্তির সমর্থন অধিক জরুরি হয়ে উঠেছে।

মোট কথা, রাষ্ট্রের দায়িত্ব দাঁড়িয়েছে শাসকশ্রেণির স্বার্থকে নিরাপত্তা দেওয়া। নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইনকানুন, সরকারি-বেসরকারি বাহিনী, সবকিছুই মজুত রয়েছে। আমাদের এই রাষ্ট্রকে তাই বুর্জোয়া অর্থেও গণতান্ত্রিক বলা যাবে না।

বুদ্ধিজীবীরা কথা বলেন ঠিকই, বলতে হয়, নইলে তাঁরা বুদ্ধিজীবী কেন; কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই কথা বলেন লাইন ধরে। একদল থাকে সরকারের পক্ষে, কথা বলে ইনিয়ে-বিনিয়ে সরকারের মুখ চেয়ে। এরা হয়তো ইতিমধ্যেই সুবিধা পেয়েছে, নয়তো পাবে বলে আশা করছেন। সরকারের বিরুদ্ধে যাঁরা বলেন তাঁরাও আশাবাদী; আশা রাখেন যে এখন পাচ্ছেন না ঠিকই, কিন্তু আগামী দিনে সুদিন আসবে এবং তখন সুবিধা পাবেন। তবে তাঁদের কথায় তেমন জোর থাকে না। প্রথমত, গণমাধ্যম তাঁদেরকে তেমন একটা পাত্তা দেয় না, কেননা গণমাধ্যমের মালিকেরা সরকারের বিরুদ্ধে যেতে চায় না, ভয় পায়। দ্বিতীয়ত, সরকার নিজেও বিরুদ্ধমত পছন্দ করে না, বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করতে পারলে খুশি হয়।

বুর্জোয়া কোনো দলই জনজীবনের গভীরে যেসব সমস্যা রয়েছে, যেগুলো রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেগুলোর দিকে যেতে চায় না। দৃশ্যমান সমস্যাগুলো যে গভীর এক অসুখেরই প্রকাশ এবং সে অসুখের নাম যে বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও আদর্শের দৌরাত্ম্য, সেটা তারা মানতে চায় না। মানলে তাদের খুবই অসুবিধা। তারা চায় ব্যবস্থাটাকে যেমন আছে তেমনি রেখে দিয়ে নিজেদের যা প্রাপ্য সেটা বুঝে নিতে। সুবিধা ভাগাভাগির লড়াইটাকে তারা মতাদর্শিক লড়াইয়ের আবরণ দিতে চায়; দেয়ও। কিন্তু যতই লুকোচুরি খেলুক, তারা যে জনগণের পক্ষের শক্তি নয়, এ সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না।

তা ছাড়া, এটাও তো মানতে হবে, গভীর ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার চর্চা আমাদের দেশে উৎসাহ পায় না। এখানে মতাদর্শিক বিতর্ক নেই। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নেই। সরকারসংশ্লিষ্টরা আত্মসন্তুষ্ট দম্ভোক্তি, চাটুকারিতা ও অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে সর্বক্ষণ মুখরিত থাকে। গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন ও ছবি যত পাওয়া যায়, চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা তার শতভাগের এক ভাগও পাওয়া যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কদর নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে তথাকথিত বিস্ফোরণ চিন্তার মানের ও জ্ঞান প্রকাশের ভাষাগত দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে—এমনটা বলা যাচ্ছে না, বরং উল্টোটাই ঘটেছে বলে সন্দেহ।

আনুগত্যের বাইরে যে বুদ্ধিজীবীরা রয়েছেন, যাঁরা মনে করেন রাষ্ট্র ও সমাজকে গণতান্ত্রিক করতে না পারলে মানুষের মুক্তি আসবে না, তাঁদের সংখ্যা অল্প। যাঁরা আছেন তাঁরাও সুসংগঠিত নন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং তাঁদের বক্তব্য প্রচার পায় না। সরকার তাঁদের অপছন্দ করে; গণমাধ্যম তাঁদের অবাঞ্ছিত বলে জানে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে যোগাযোগ থাকার কথা, তা কি লক্ষ করা যায়?

রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ অবশ্যই আছে। থাকতেই হবে। রাষ্ট্রের যা কিছু ক্ষমতা, আয়-উপার্জন সে তো সাধারণ মানুষের কারণেই। তবে সম্পর্কটা একপক্ষীয়, দ্বিপক্ষীয় নয়। রাষ্ট্র হুকুম দেয়, জনগণ শোনে। জনগণ যা বলতে চায়, রাষ্ট্র তা শোনে না। রাষ্ট্র শাসন করে, জনগণ শাসিত হয়। রাষ্ট্র তার সিদ্ধান্তগুলো বিনা বিচারে ও নির্দ্বিধায় জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়; জনগণের কিছু বলবার থাকে না, তারা শুধু দেখে এবং সহ্য করে।

রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আইন প্রণয়ন বিভাগে সত্যিকার জনপ্রতিনিধি বলতে প্রায় কেউই থাকে না। ওদিকে বিচার বিভাগ জনগণের বড় অংশের জন্য অনেকটা নিষিদ্ধই হয়ে আছে। আদালতে যেতে হলে টাকা লাগে, গেলে ন্যায়বিচার কতটা পাওয়া যাবে এবং কবে পাওয়া যাবে, তা সে বিষয়ে গভীর সংশয় রয়েই যায়। মামলা করে নিঃস্ব হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ তাই মোটেই দ্বিপক্ষীয় নয়, একপক্ষীয় বটে। দুই পক্ষের যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম পারে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ-বিক্ষোভকে তুলে ধরতে; পারে কিছু পরিমাণে হলেও রাষ্ট্রকে জবাবদিহির জায়গায় নিয়ে আসতে। কেবল যে পারে তা নয়, পারাটা উচিতও বটে। কিন্তু আমাদের দেশে গণমাধ্যম সে কাজটা করে না। সরকারের অর্জন, সরকারি ও সরকারপক্ষীয় লোকদের বক্তৃতা-বিবৃতি প্রচার করাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে গণমাধ্যমের প্রধান দায়িত্ব। এর কারণ মালিকেরা সবাই বর্তমান পরিস্থিতিতে হয়ে পড়েছেন বরাবরের মতোই সরকারপন্থী। এই পক্ষপাত মতাদর্শিক অনুপ্রেরণায় নয়, স্বার্থের টানে।

দেশে বেকার সমস্যা ক্রমাগত ভয়ংকর হয়ে উঠছে। জনজীবনে নিরাপত্তার অভাব বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে মেয়েরা দুঃসহ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অন্য সমস্যা তো বটেই, জনদুর্ভোগের এই দুটি বড় বিষয়ে গণমাধ্যমের কাছ থেকে যে সরবতা প্রত্যাশিত, তা পাওয়া যাচ্ছে না।

রাষ্ট্রের ধর্ম দুর্বলকে রক্ষা আর দুর্জনকে প্রতিরোধ; তার কোনোটাই বর্তমান সময়ে হচ্ছে না, এ থেকে উত্তরণের উপায় কী?

দুর্বলকে রক্ষা করা এবং দুর্জনকে দমন করা একটি আদর্শের কথা। এমন আদর্শ রাষ্ট্র পাওয়া কঠিন, এখন তো পাওয়ার প্রশ্নেই উঠছে না।

আমাদের রাষ্ট্রে দুর্বলরা রয়েছে দুর্জনদের কর্তৃত্বাধীন। রাষ্ট্র ধনীদের ইচ্ছায় চলে। ধনীরা উৎপাদনের সূত্রে ধনী হয়নি। উৎপাদন যা করার করে মেহনতি মানুষ। ধনীদের অধিকাংশই ধনী হয়েছে প্রতারণা ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে। এরা দুর্বল নয়, এরা দুর্জন। এদের পক্ষে দুর্জন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই দুর্জনদের কারণেই দুর্বলরা দুর্বল থাকে এবং অসহায় বোধ করে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো সহজ উপায় নেই। উত্তরণের জন্য আমরা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছি, কিন্তু সফল হইনি। সফল না হওয়ার কারণ আমাদের দেশে কোনো সামাজিক বিপ্লব ঘটেনি। ওপর-কাঠামোতে ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। শাসক-শাসিতের সম্পর্কটা রাজা ও প্রজার যে সম্পর্ক, সে রকমেরই রয়ে গেছে। পুরোনো শাসকদের জায়গায় নতুন শাসকেরা এসেছে, কিন্তু শাসক-শাসিতের সম্পর্কে মৌলিক রদবদল ঘটেনি। হঠাৎ করে ক্ষমতা পাওয়া নব্য ধনীরা গরিবদের জ্বালাতন করছে। এ ঘটনা আগেও ছিল, এখনো আছে বৈকি। ধনবৈষম্য আগের তুলনায় কমে তো নয়ই, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন না আসার কারণ সমাজে বিপ্লব না ঘটা। উত্তরণের জন্য সমাজ-পরিবর্তনের অব্যাহত সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। এ ব্যাপারে আপসের কোনো সুযোগ দেখি না।

জাতীয়তাবাদ নিয়ে লিখছেন দীর্ঘদিন, বিষয়টা কতটা পরিষ্কার হয়েছে পাঠকের কাছে বলে আপনি মনে করেন?

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি ধারণা ও একধরনের অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই ধারণা গড়ে ওঠে এবং পরিষ্কার হয়। শুধু লেখার কারণেই যে মানুষের কাছে জিনিসটা পরিষ্কার হবে তা নয়। অভিজ্ঞতাই শেখাবে জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য কী ও কতটা।

জাতীয়তাবাদ আসলেই খুব জরুরি ব্যাপার। এর ইতিবাচক গুণ আছে, রয়েছে নেতিবাচক দুর্বলতাও। ইতিবাচক দিক হলো, এই যে জাতীয়তাবাদ ঐক্যের সৃষ্টি করে এবং সে ঐক্যের ভিত্তিতে থাকে দেশপ্রেম। দেশপ্রেম সমষ্টিগত উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক। দেশপ্রেম মানুষকে সংবেদনশীল এবং সচেতন করে। দুটোই খুব বড় গুণ। তদুপরি দেশপ্রেম বিচ্ছিন্নতা কমায়।

জাতীয়তাবাদের শত্রু বাইরে থাকে, ভেতরেও থাকে। বাইরের শত্রু আক্রমণ করে, আগ্রাসন চালায়, দখল করে নিতে চায়। এ যুগে বিশ্ব পুঁজিবাদ ওই কাজটাই করছে। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে। এই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ মানুষের ভয়ংকর শত্রু।

কিন্তু জাতীয়তাবাদের শত্রু আবার জাতীয়তাবাদের ভেতরেই রয়ে গেছে। জাতীয়তাবাদ উগ্রতা, অন্ধত্ব, অহমিকা ইত্যাদি তৈরি করে। এর অন্তরে রয়েছে একনায়কতন্ত্রী প্রবণতা। জাতীয়তাবাদ নেতা খোঁজে এবং ব্যক্তিকে একক নেতা করে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বিকাশে সহায়তা দেয়। এসব জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা।

তবে জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরীণ মূল শত্রুটা হচ্ছে বৈষম্য। জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণিবৈষম্য থাকে। ওই বৈষম্য ঐক্য গড়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ধনীরা কর্তা হয়ে বসে এবং গরিবকে দমন করে। আমরা সবাই একই জাতির সদস্য, পরস্পরের আত্মীয়, জাতীয়তাবাদীরা এই বোধটা সঞ্চারিত করে শ্রেণিদ্বন্দ্বের সত্যটাকে আড়ালে রাখতে চায়। শাসকশ্রেণি জাতির নামে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, শ্রেণিশোষণকে ভুলিয়ে দেয়। শ্রেণিবৈষম্য আবার পুঁজিবাদেরই অবদান। ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকমের যে পুঁজিবাদ বাইরে থেকে তো বটেই, ভেতর থেকেও শত্রুতা করছে। বাইরে সে আগ্রাসী, ভেতরে সে অন্তর্ঘাতী।

জাতীয়তাবাদের বিষয়টিকে আমি জনগণের মুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ এবং শ্রেণিবিভাজনের দরুন জাতীয়তাবাদের ভেতরে কার্যকর দুর্বলতা, দুটোই আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। দেখাতে চেয়েছি যে বাইরে যেমন ভেতরেও তেমনি, শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ এবং তাকে পরাভূত করতে না পারলে মানুষের মুক্তি নেই। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে তাই নিয়ে যেতে হবে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে, বক্তব্যটা এ রকমের।

বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো স্বঘোষিতরূপেই জাতীয়তাবাদী। কিন্তু তাদের কোনোটিই পুঁজিবাদবিরোধী নয়। জাতি বলতে তারা নিজেদেরকেই মনে করে। এদের জাতীয়তাবাদ জনগণের মুক্তির জন্য কাজ করে না। এদের জাতীয়তাবাদ ধনিকশ্রেণির এবং সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসকামী। জাতীয়তাবাদী শাসকেরা নিজেদের শ্রেণির বান্ধব, জনগণের বান্ধব নন।

জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভাষা। ব্রিটিশের শাসনামলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল ভাষাকে সরিয়ে দিয়ে ধর্মকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করার দরুন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আমাদের দেশের ধনিকশ্রেণির জীবনে মাতৃভাষার চর্চা কমে এসেছে। এটাও প্রমাণ করে যে এরা দেশপ্রেমিক অবস্থানে নেই।

আমরা জাতি-রাষ্ট্রের কথা শুনি। এ যুগে এক রাষ্ট্রে এক জাতি বসবাস করবে, এটা সম্ভব নয়। এক রাষ্ট্রে একাধিক জাতি থাকে এবং থাকবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই বাঙালি, কিন্তু তাই বলে এখানে অবাঙালি জাতিসত্তা যে নেই, তা নয়। অবশ্যই আছে এবং তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করাটা হবে ফ্যাসিবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া। আসলে আমরা যা চাই তা জাতি-রাষ্ট্র নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে বাঙালি থাকবে অবাঙালিও থাকবে, কিন্তু প্রত্যেক নাগরিকের জন্যই থাকবে অধিকার ও সুযোগের সাম্য।

রাষ্ট্রের উন্নয়ন, সমস্যা থেকে উত্তরণ এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সেটি আমাদের মাঝে বিন্দুমাত্র নেই বললেই চলে। কেন?

দেশপ্রেম একেবারেই নেই, এটা সত্য নয়। আছে; তবে সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে নেই। ধনীদের ক্ষেত্রে দেশপ্রেম কমছে। দুই কারণে। ধনীরা নিজেদেরকে দেশের গরিব মানুষদের সমপর্যায়ের মনে করে না। ভাবে, তারা স্বতন্ত্র, কারণ তারা ধনী। তারা যে স্বতন্ত্র, এটা প্রমাণ করার জন্য দেশের ভেতরেই তারা বিদেশিদের মতো আচরণ করে। তাদের জীবনাচার, ভোগ-বিলাসিতা, সর্বোপরি মাতৃভাষার প্রতি অনীহা, অনেক ক্ষেত্রে অবজ্ঞা প্রমাণ করে যে তারা দেশপ্রেমিক নয়। এরা ধরেই নেয় যে এ দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাই সম্পদ, সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি সবকিছু এরা বিদেশে পাচার করে, বিদেশে ঘরবাড়িও তৈরি করে রাখে। তবে ধনীদের মধ্যেও একধরনের দেশপ্রেম জেগে ওঠে, যখন তারা বিদেশিদের দ্বারা অপমানিত হয়। তখন তারা মানসিকভাবে দাঁড়াবার জায়গা খোঁজে, কিন্তু পায় না।

ধনীরা পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদ একটি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ও কর্তৃত্বকারী বাস্তবতা। পুঁজিবাদ মানুষকে উৎপাটিত করে, নিরাশ্রয় করে ছাড়ে। গরিব মানুষের জন্য কিন্তু বড় বিশ্ব বলে কিছু নেই; তাদের জন্য নিজের গ্রাম, শহর, দেশ এগুলোই হলো বিশ্ব। মাতৃভাষাই তাদের একমাত্র ভাষা। অন্য কোনো দেশ নেই, অন্য কোনো ভাষাও নেই। এরা যখন বিদেশে যায় তখনো দেশপ্রেমিকই থাকে। দেশের জন্য তাদের মন কাঁদে, খেয়ে না-খেয়ে টাকা পাঠায়, যে টাকার অনেকটাই ধনীদের তৎপরতার দরুন বিদেশে ফেরত চলে যায়।

গরিব মানুষের শ্রমের ওপরই দেশ টিকে আছে, নইলে ভেঙে পড়ত। ধনীরা দেশের ক্ষতি করে; তারা তাদের দেশপ্রেমের নিম্নগামিতাকে অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত করে দেয়। তাদের অত্যাচার-অনাচারে দেশের সুনাম ভূলুণ্ঠিত হয়।

আপনি এ দেশের অনেক ঘটনার সাক্ষী, যেমন দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা—এসব নিয়ে কিছু বলুন।

দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, এসব বড় বড় ঘটনা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমার বয়সী সবাইকেই এই অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

দেশভাগ ছিল আমাদের দেশের জন্য মস্ত বড় এক দুর্ঘটনা। ১৭৫৭-তে পলাশীতে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, এটি অবশ্যই সে মাপের নয়, তবে কাছাকাছি বটে। ১৭৫৭-তে যে ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু, ১৯৪৭-এ তার অবসান ঘটার কথা। কিন্তু ঘটেনি। নব্য-ঔপনিবেশিকতা রয়ে গেছে এবং দেশভাগের ফলে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ক্ষতি ঘটেছে, সেটা অপূরণীয়।

১৯৫২-তে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মানুষের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। ওই অভ্যুত্থান একদিকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অন্যদিকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। ওই পথে এগিয়ে আমরা উনসত্তরের জন-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছি এবং একাত্তরের যুদ্ধে শামিল হয়েছি। ওটি ছিল জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের একটি চূড়ান্ত পর্যায়। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল পুরোনো পুঁজিবাদী ও আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে ভেঙে ফেলে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যে আকাঙ্ক্ষা স্বীকৃতি পেয়েছিল রাষ্ট্রের সংবিধানে। কিন্তু রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী শাসকশ্রেণি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে আন্তরিক ছিল না। এর নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে একেবারে ধুয়েমুছে ফেলাতে। শাসকশ্রেণির একাংশ ওই নীতিগুলোকে বাদ দিয়েছে, অপর অংশগুলো যে তাদেরকে ফেরত আনতে আগ্রহী, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

১৯৪৭-এর দেশভাগ মুসলিম মধ্যবিত্তের জন্য সুযোগ করে দিয়েছিল বৈষয়িক উন্নতির। ১৯৭১-এ তাদের সে সুযোগ আরও প্রসারিত হয়েছে। উন্নতি ঘটেছে পুরোনো পুঁজিবাদী পন্থাতেই। সে উন্নতি অল্পকিছু মানুষের এবং অধিকাংশ মানুষের বিপরীতে। জনগণ মুক্তি পায়নি, মুক্ত হয়েছে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ।

মুক্তির লড়াইটা অপরিহার্যরূপে পুঁজিবাদবিরোধী। সে লড়াই আজ বিশ্বব্যাপী চলছে। বাংলাদেশেও তাকে অব্যাহত রাখা চাই। নইলে সমষ্টিগতভাবে আমরা কেবলই নিচে নামতে থাকব, এখন যেমন নামছি।

দেশভাগকে বাঙালির ঐতিহাসিক ভুল বলে আপনি মনে করেন?

অবশ্যই। এ ছিল মস্ত বড় ভুল এবং বিপর্যয়। যেটা উচিত ছিল তা হলো ঔপনিবেশিক শাসকদের যথার্থ বিতাড়ন। প্রয়োজন ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতিগুলোর প্রতিটির জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠন করা।

এই উপমহাদেশ কখনোই এক জাতির দেশ ছিল না, দেশভাগের সময় এখানে কমপক্ষে ১৭টি জাতি ছিল, তাদের প্রতিটির জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আবশ্যক ছিল। রাষ্ট্রগুলো জাতি-রাষ্ট্র হতো না, এক রাষ্ট্রে অন্য জাতির মানুষও থাকত, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিত্তি হতো জাতীয়তাবাদী। ধর্মভিত্তিক নয়, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী। জাতি প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলে শ্রেণি প্রশ্নের মীমাংসা করাটা সহজ হতো।

কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকেরা সেটা চায়নি। তারা কৃত্রিমভাবে দেশভাগ করে নিজেদের অনুগত লোকজনের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিয়ে চলে গেছে। দেশি শাসকেরা পুঁজিবাদী এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি অনুগত। ফলে দেখা গেছে যে ইংরেজ সরে গেছে বটে, কিন্তু না ভেঙেছে তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, না তাদের হাতে-গড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। করুণ সত্য এটাই যে জাতি সমস্যার সমাধান হয়নি এবং সমষ্টিগত মুক্তিও অর্জিত হয়নি।

সমাজ দর্শনের জায়গা থেকে যদি বলেন, আমাদের বর্তমান সমাজ কোন দিকে এগিয়ে চলছে?

বর্তমানে অগ্রগামিতা মোটেই ভালোর দিকে নয়; খারাপ দিকে বটে। ধর্মান্ধতার অভিমুখে বললে ভুল হবে না। উন্নতি যা ঘটছে তা বৈষয়িক ও বাহ্যিক; অন্তরালে বাড়ছে বৈষম্য। যত উন্নতি তত বৈষম্য বৃদ্ধি, এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিয়মবিধি। এমন সুবিস্তৃত বৈষম্য আগে কখনো দেখা যায়নি। অর্থনৈতিক বৈষম্য দারিদ্র্য এবং ক্ষোভ দুটোকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। ধনীরাই আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের দেশপ্রেমহীনতা ও ভোগবাদিতা বঞ্চিত মানুষের মধ্যেও সংক্রমিত হচ্ছে।

জীবনের এ পর্যায়ে এসেও লিখে চলছেন অবিরত, কথা বলেন সাহসী কণ্ঠে। কোথায় খুঁজে পান এত প্রাণরস?

আমার ক্ষেত্রে লেখাই বেশি ঘটেছে, বলা কম। অবশ্য লেখার ভেতরেও বক্তব্য থাকে। লিখি কিছুটা অভ্যাসবশত, অনেকটা এর চেয়ে ভালো কোনো কাজ করার ক্ষমতা নেই বলে। তবে সূত্রাকারে বলতে গেলে বলতে হয় বাইরের অবস্থা এবং ভেতরের সংবেদনশীলতাই দায়ী লেখা, পত্রিকা সম্পাদনা, সংগঠন গড়ে তোলা ইত্যাদি কাজে আমার যুক্ত থাকার জন্য।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হলো, বিশ্বের কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাদের আনুগত্য না মানলে সেখানে যেকোনো উপায়ে তাঁকে উৎখাত করা। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস তা-ই বলে। সেই

২ ঘণ্টা আগে

দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন সরকারের মধ্যে দুটি ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি—প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ব্যক্তিগত কিছু কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিএনপি ও তার নেতাদের গতানুগতিক কাজকর্ম। এই দুই ধারার মধ্যে মিলের চেয়ে যেন অমিলই বেশি। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না, আগামী দিনগুলোতে ঠিক...

৩ ঘণ্টা আগে

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে চোখ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর। প্রশ্ন একটাই, এখন কী হবে? যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের লক্ষ্যবস্তু ইরানের ইসলামি শাসকগোষ্ঠীর পতন হবে কি? হলে কী হবে সেই ইরানের চেহারা! মুহুর্মুহু হামলার মুখে কতক্ষণ...

৩ ঘণ্টা আগে

আলতাফ পারভেজ লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর। ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ‘মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনঃপাঠ’, ‘বার্মা: জাতিগত সংঘাতের সাত দশক’, ‘শ্রীলঙ্কার তামিল ইলম’, ‘গ্রামসি ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই।

১ দিন আগে