বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বৈশ্বিক এই বাস্তবতায় কীভাবে টিকে থাকা যায় এবং কীভাবে দেশীয় শিল্প ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়। শুধু শুল্ক বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়ানো সম্ভব নয়, বরং তা দীর্ঘ মেয়াদে শিল্প ও জনগণের জন্য বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

চিররঞ্জন সরকার

বিশ্ববাণিজ্যের বাস্তবতা দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটি দেশের সরকার তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমদানি ও রপ্তানির ওপর বিভিন্ন ধরনের শুল্ক বা কর আরোপ করে থাকে। তবে এই শুল্কনীতির প্রভাব শুধু রাজস্ব আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি, শিল্প খাত, ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং জনগণের জীবনমানেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই বাস্তবতা আরও জটিল ও চ্যালেঞ্জিং।

ধরা যাক, আপনি বাংলাদেশে একটি জাপানি মোটরসাইকেল আমদানি করতে চান। ধরুন, জাপানে সেই মোটরসাইকেলের দাম ২ লাখ টাকা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার যদি এই ধরনের পণ্যের ওপর ২০০ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করে, তাহলে সেই মোটরসাইকেলের মূল্য হয়ে দাঁড়ায় ৬ লাখ টাকা। এর সঙ্গে পরিবহন ব্যয়, কাস্টমস ফি, ব্যবসায়ীর মুনাফা ও অন্যান্য খরচ যোগ করলে বাজারে তার দাম গিয়ে দাঁড়াতে পারে ৭-৮ লাখ টাকায়। অথচ, ভারত বা নেপালে একই মোটরসাইকেল হয়তো বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ৩ বা ৪ লাখ টাকায়, কারণ সেখানে আমদানি শুল্ক কম এবং বাজার প্রতিযোগিতা বেশি।

এই ব্যবধানের কারণে বাংলাদেশে ক্রেতাদের একটি বড় অংশের পক্ষে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। যেসব মানুষ নিরাপদ ও টেকসই পরিবহনের জন্য একটি ভালো মোটরসাইকেল কিনতে চায়, তাদের জন্য এই উচ্চমূল্য নিরুৎসাহজনক। অনেক সময় তারা স্থানীয় নিম্নমানের পণ্য কিনতে বাধ্য হয় বা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে শুধু ভোক্তাই ক্ষতিগ্রস্ত হন না, বরং নিরাপত্তা, জ্বালানি দক্ষতা এবং পরিবেশদূষণের দিক দিয়েও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এই একই নীতির প্রভাব আমরা দেখতে পাই রপ্তানি ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাত হলো তৈরি পোশাকশিল্প, যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই পণ্যের প্রধান বাজার। সম্প্রতি ট্রাম্প বাংলাদেশি পোশাকের ওপর পাল্টা ৩৭ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেন। আগে থেকেই ১৫.৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ছিল। এর ফলে জারা, এইচঅ্যান্ডএম কিংবা জিএপির মতো ব্র্যান্ডগুলো তাদের খরচের হিসাব নতুন করে করতে বাধ্য হচ্ছে। যেখানে আগে ৩০ ডলারে বিক্রি হওয়া একটি শার্ট এখন ৪৪ ডলারে বিক্রি করতে হচ্ছে, সেখানে অনেক ক্রেতা সেই বাড়তি দাম দিতে আগ্রহী নয়। তখন কোম্পানিগুলো বিকল্প চিন্তা করতে শুরু করে—হয় তারা বাংলাদেশের কারখানাগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করে দাম কমাতে, নয়তো উৎপাদন সরিয়ে নেয় অন্য কোনো দেশে, যেমন ভারত, ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ায়।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলো তখন টিকে থাকার জন্য নানা রকম চাপের মুখে পড়ে। তারা চেষ্টা করে উৎপাদন খরচ কমাতে, যার অর্থ হয়তো কম মূল্যে কাঁচামাল কেনা, শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস বা কর্মঘণ্টা বাড়ানো। এতে শ্রমিকের আয় কমে যায়, কাজের পরিবেশ খারাপ হয় এবং সামাজিক অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়ে। সরকারকেও তখন বিদ্যুৎ, গ্যাস কিংবা কর হ্রাসের মাধ্যমে শিল্প খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, যার প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আদায়ে।

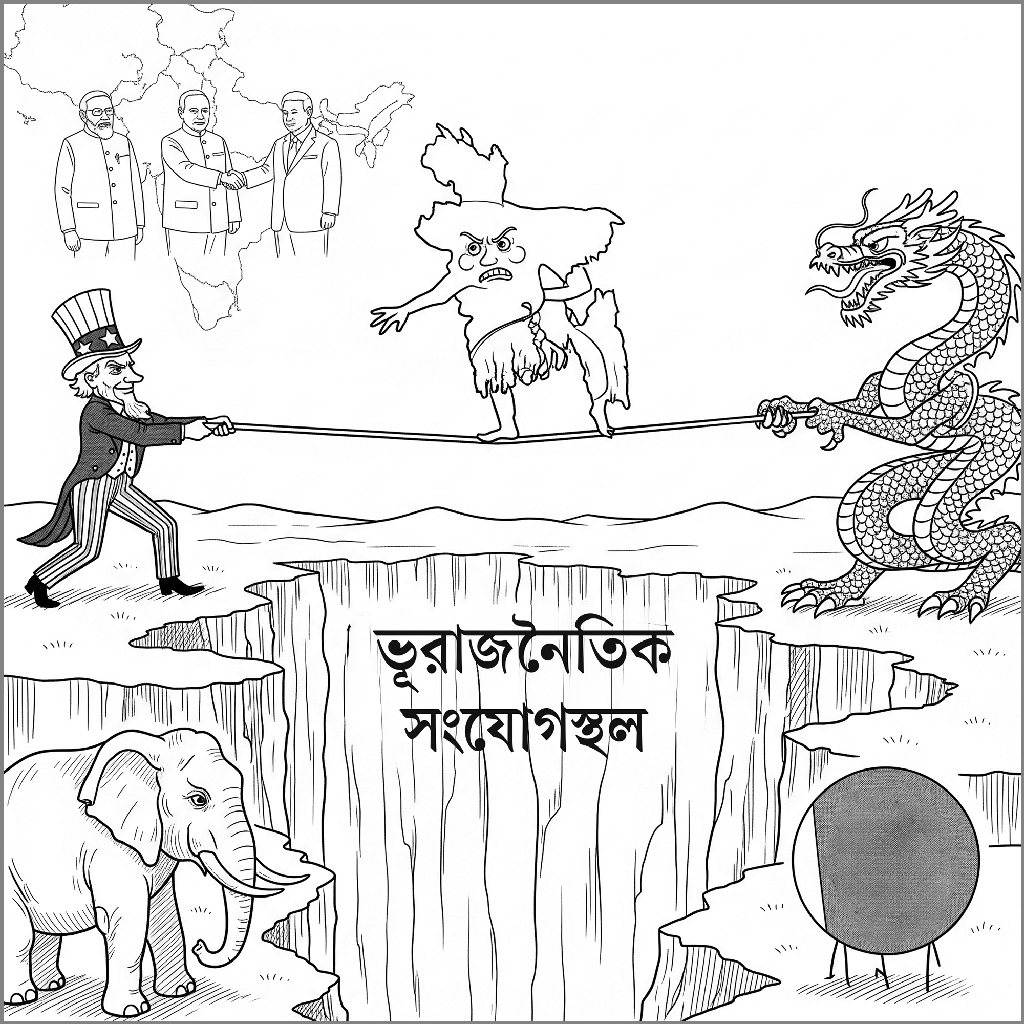

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এই অর্থনৈতিক চিত্রকে আরও জটিল করে তুলেছে। সাম্প্রতিক দশকে বৈশ্বিক বাণিজ্য এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে, যেখানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, জিও-ইকোনমিক দ্বন্দ্ব এবং কৌশলগত প্রতিযোগিতা সরাসরি বাণিজ্যনীতিকে প্রভাবিত করছে। এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্যযুদ্ধ। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যের ওপর ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপ করে, যুক্তরাষ্ট্রের দাবি ছিল—চীন মার্কিন বাজারে অন্যায্য সুবিধা নিচ্ছে, বাণিজ্য ঘাটতি বাড়াচ্ছে এবং প্রযুক্তি চুরি করছে। এর প্রতিক্রিয়ায় চীনও পাল্টা শুল্ক আরোপ করে মার্কিন পণ্যের ওপর।

এই ধরনের শুল্কযুদ্ধ বা বাণিজ্য-সংঘাত শুধু দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে গোটা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে। বিশ্বের বৃহত্তম দুই অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে এমন সংঘর্ষের ফলে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন বা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু আন্তর্জাতিক কোম্পানি চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন কিংবা বিতরণ প্রক্রিয়ার জন্য। যখন এই রুটিনে বিঘ্ন ঘটে, তখন উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়, সময়মতো পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

বিশ্ববাজারে চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক

ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগে অনাগ্রহী হয় এবং বাজারে একধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে উন্নয়নশীল ও রপ্তানিনির্ভর দেশগুলোর ওপর—যেমন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ যেহেতু তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ এবং হালকা প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল, তাই বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে বিঘ্ন ঘটলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনীতিতে। উদাহরণস্বরূপ, যদি চীন থেকে কোনো নির্দিষ্ট কাঁচামাল বা যন্ত্রাংশ আমদানি ব্যাহত হয়, তবে বাংলাদেশের গার্মেন্টস বা ওষুধশিল্পের উৎপাদন কার্যক্রম থমকে যেতে পারে। আবার, যদি মার্কিন বাজারে চীনা পণ্যের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যায়, তবে সেটি একটি সুযোগের সৃষ্টি করলেও তার জন্য প্রস্তুত না থাকলে সেই সুযোগ কাজে লাগানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, এই ধরনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উত্তেজনার ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো নিজেদের কারখানা ও সাপ্লাই চেইন পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য হয়। অনেকেই চীনের পরিবর্তে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর দিকে নজর দেয়। এটি বাংলাদেশের জন্য একদিকে সুযোগ তৈরি করলেও অন্যদিকে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র করে তোলে। ভারতের মতো দেশ যেহেতু অবকাঠামো ও নীতিনির্ধারণে অনেক দূর এগিয়ে, তারা দ্রুত এই সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষম, যেখানে বাংলাদেশ এখনো লজিস্টিক, পোর্ট ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যুৎ-জ্বালানি সরবরাহের মতো মৌলিক চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বৈশ্বিক রাজনীতির প্রতিটি টানাপোড়েন, ট্যারিফ-যুদ্ধ কিংবা কূটনৈতিক অবস্থান সরাসরি বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। এই জটিল বাস্তবতায় কেবল অভ্যন্তরীণ নীতিমালা দিয়ে সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়—বরং

দরকার বৈশ্বিক রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৌশল নির্ধারণ করা, বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনা এবং বিকল্প বাজার ও উৎস খুঁজে বের করা।

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বৈশ্বিক এই বাস্তবতায় কীভাবে টিকে থাকা যায় এবং কীভাবে দেশীয় শিল্প ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়। শুধু শুল্ক বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়ানো সম্ভব নয়, বরং তা দীর্ঘ মেয়াদে শিল্প ও জনগণের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। প্রয়োজন এক সুসমন্বিত নীতি, যেখানে রাজস্ব, শিল্প উন্নয়ন, শ্রমিককল্যাণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা—সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

সরকার যদি সঠিক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—যেমন বাছাইকৃত খাতে শুল্ক হ্রাস, প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান, রপ্তানি সহায়ক ও ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন এবং দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তিতে দেশের স্বার্থ দক্ষতার সঙ্গে সুরক্ষিত করতে পারে—তাহলে বর্তমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব। পাশাপাশি বেসরকারি খাত, শ্রমিক সংগঠন এবং ভোক্তাদের সচেতনতা, জবাবদিহি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন।

এটা অনস্বীকার্য যে শুল্ক এবং বাণিজ্যনীতি কোনো বিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ইস্যু নয়—এটি একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিল্পের ভবিষ্যৎ, শ্রমিকের জীবনমান, সরকারের রাজস্ব প্রবাহ এবং জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান। সুতরাং, এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় প্রয়োজন কেবল নীতিগত সমন্বয় নয়, বরং একটি সুদূরপ্রসারী, কৌশলী ও সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত টেকসই অর্থনৈতিক দর্শন। বাংলাদেশের সামনে আজ যে কঠিন বাস্তবতা দাঁড়িয়ে আছে, তা অতিক্রম করা সম্ভব—যদি আমরা দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করি, ন্যায্যতা ও দক্ষতার সমন্বয়ে এগিয়ে যাই এবং দেশের প্রতিটি অংশকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করি। এখনই সময় একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার—নয়তো বৈশ্বিক বাণিজ্যের ঢেউয়ে ভেসে যেতে হবে পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির তালিকায়।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

বিশ্ববাণিজ্যের বাস্তবতা দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটি দেশের সরকার তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমদানি ও রপ্তানির ওপর বিভিন্ন ধরনের শুল্ক বা কর আরোপ করে থাকে। তবে এই শুল্কনীতির প্রভাব শুধু রাজস্ব আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি, শিল্প খাত, ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং জনগণের জীবনমানেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই বাস্তবতা আরও জটিল ও চ্যালেঞ্জিং।

ধরা যাক, আপনি বাংলাদেশে একটি জাপানি মোটরসাইকেল আমদানি করতে চান। ধরুন, জাপানে সেই মোটরসাইকেলের দাম ২ লাখ টাকা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার যদি এই ধরনের পণ্যের ওপর ২০০ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করে, তাহলে সেই মোটরসাইকেলের মূল্য হয়ে দাঁড়ায় ৬ লাখ টাকা। এর সঙ্গে পরিবহন ব্যয়, কাস্টমস ফি, ব্যবসায়ীর মুনাফা ও অন্যান্য খরচ যোগ করলে বাজারে তার দাম গিয়ে দাঁড়াতে পারে ৭-৮ লাখ টাকায়। অথচ, ভারত বা নেপালে একই মোটরসাইকেল হয়তো বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ৩ বা ৪ লাখ টাকায়, কারণ সেখানে আমদানি শুল্ক কম এবং বাজার প্রতিযোগিতা বেশি।

এই ব্যবধানের কারণে বাংলাদেশে ক্রেতাদের একটি বড় অংশের পক্ষে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। যেসব মানুষ নিরাপদ ও টেকসই পরিবহনের জন্য একটি ভালো মোটরসাইকেল কিনতে চায়, তাদের জন্য এই উচ্চমূল্য নিরুৎসাহজনক। অনেক সময় তারা স্থানীয় নিম্নমানের পণ্য কিনতে বাধ্য হয় বা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে শুধু ভোক্তাই ক্ষতিগ্রস্ত হন না, বরং নিরাপত্তা, জ্বালানি দক্ষতা এবং পরিবেশদূষণের দিক দিয়েও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এই একই নীতির প্রভাব আমরা দেখতে পাই রপ্তানি ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাত হলো তৈরি পোশাকশিল্প, যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই পণ্যের প্রধান বাজার। সম্প্রতি ট্রাম্প বাংলাদেশি পোশাকের ওপর পাল্টা ৩৭ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেন। আগে থেকেই ১৫.৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ছিল। এর ফলে জারা, এইচঅ্যান্ডএম কিংবা জিএপির মতো ব্র্যান্ডগুলো তাদের খরচের হিসাব নতুন করে করতে বাধ্য হচ্ছে। যেখানে আগে ৩০ ডলারে বিক্রি হওয়া একটি শার্ট এখন ৪৪ ডলারে বিক্রি করতে হচ্ছে, সেখানে অনেক ক্রেতা সেই বাড়তি দাম দিতে আগ্রহী নয়। তখন কোম্পানিগুলো বিকল্প চিন্তা করতে শুরু করে—হয় তারা বাংলাদেশের কারখানাগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করে দাম কমাতে, নয়তো উৎপাদন সরিয়ে নেয় অন্য কোনো দেশে, যেমন ভারত, ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ায়।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলো তখন টিকে থাকার জন্য নানা রকম চাপের মুখে পড়ে। তারা চেষ্টা করে উৎপাদন খরচ কমাতে, যার অর্থ হয়তো কম মূল্যে কাঁচামাল কেনা, শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস বা কর্মঘণ্টা বাড়ানো। এতে শ্রমিকের আয় কমে যায়, কাজের পরিবেশ খারাপ হয় এবং সামাজিক অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়ে। সরকারকেও তখন বিদ্যুৎ, গ্যাস কিংবা কর হ্রাসের মাধ্যমে শিল্প খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, যার প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আদায়ে।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এই অর্থনৈতিক চিত্রকে আরও জটিল করে তুলেছে। সাম্প্রতিক দশকে বৈশ্বিক বাণিজ্য এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে, যেখানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, জিও-ইকোনমিক দ্বন্দ্ব এবং কৌশলগত প্রতিযোগিতা সরাসরি বাণিজ্যনীতিকে প্রভাবিত করছে। এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্যযুদ্ধ। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যের ওপর ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপ করে, যুক্তরাষ্ট্রের দাবি ছিল—চীন মার্কিন বাজারে অন্যায্য সুবিধা নিচ্ছে, বাণিজ্য ঘাটতি বাড়াচ্ছে এবং প্রযুক্তি চুরি করছে। এর প্রতিক্রিয়ায় চীনও পাল্টা শুল্ক আরোপ করে মার্কিন পণ্যের ওপর।

এই ধরনের শুল্কযুদ্ধ বা বাণিজ্য-সংঘাত শুধু দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে গোটা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে। বিশ্বের বৃহত্তম দুই অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে এমন সংঘর্ষের ফলে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন বা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু আন্তর্জাতিক কোম্পানি চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন কিংবা বিতরণ প্রক্রিয়ার জন্য। যখন এই রুটিনে বিঘ্ন ঘটে, তখন উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়, সময়মতো পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

বিশ্ববাজারে চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক

ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগে অনাগ্রহী হয় এবং বাজারে একধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে উন্নয়নশীল ও রপ্তানিনির্ভর দেশগুলোর ওপর—যেমন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ যেহেতু তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ এবং হালকা প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল, তাই বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে বিঘ্ন ঘটলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনীতিতে। উদাহরণস্বরূপ, যদি চীন থেকে কোনো নির্দিষ্ট কাঁচামাল বা যন্ত্রাংশ আমদানি ব্যাহত হয়, তবে বাংলাদেশের গার্মেন্টস বা ওষুধশিল্পের উৎপাদন কার্যক্রম থমকে যেতে পারে। আবার, যদি মার্কিন বাজারে চীনা পণ্যের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যায়, তবে সেটি একটি সুযোগের সৃষ্টি করলেও তার জন্য প্রস্তুত না থাকলে সেই সুযোগ কাজে লাগানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, এই ধরনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উত্তেজনার ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো নিজেদের কারখানা ও সাপ্লাই চেইন পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য হয়। অনেকেই চীনের পরিবর্তে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর দিকে নজর দেয়। এটি বাংলাদেশের জন্য একদিকে সুযোগ তৈরি করলেও অন্যদিকে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র করে তোলে। ভারতের মতো দেশ যেহেতু অবকাঠামো ও নীতিনির্ধারণে অনেক দূর এগিয়ে, তারা দ্রুত এই সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষম, যেখানে বাংলাদেশ এখনো লজিস্টিক, পোর্ট ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যুৎ-জ্বালানি সরবরাহের মতো মৌলিক চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বৈশ্বিক রাজনীতির প্রতিটি টানাপোড়েন, ট্যারিফ-যুদ্ধ কিংবা কূটনৈতিক অবস্থান সরাসরি বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। এই জটিল বাস্তবতায় কেবল অভ্যন্তরীণ নীতিমালা দিয়ে সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়—বরং

দরকার বৈশ্বিক রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৌশল নির্ধারণ করা, বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনা এবং বিকল্প বাজার ও উৎস খুঁজে বের করা।

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বৈশ্বিক এই বাস্তবতায় কীভাবে টিকে থাকা যায় এবং কীভাবে দেশীয় শিল্প ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়। শুধু শুল্ক বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়ানো সম্ভব নয়, বরং তা দীর্ঘ মেয়াদে শিল্প ও জনগণের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। প্রয়োজন এক সুসমন্বিত নীতি, যেখানে রাজস্ব, শিল্প উন্নয়ন, শ্রমিককল্যাণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা—সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

সরকার যদি সঠিক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—যেমন বাছাইকৃত খাতে শুল্ক হ্রাস, প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান, রপ্তানি সহায়ক ও ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন এবং দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তিতে দেশের স্বার্থ দক্ষতার সঙ্গে সুরক্ষিত করতে পারে—তাহলে বর্তমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব। পাশাপাশি বেসরকারি খাত, শ্রমিক সংগঠন এবং ভোক্তাদের সচেতনতা, জবাবদিহি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন।

এটা অনস্বীকার্য যে শুল্ক এবং বাণিজ্যনীতি কোনো বিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ইস্যু নয়—এটি একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিল্পের ভবিষ্যৎ, শ্রমিকের জীবনমান, সরকারের রাজস্ব প্রবাহ এবং জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান। সুতরাং, এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় প্রয়োজন কেবল নীতিগত সমন্বয় নয়, বরং একটি সুদূরপ্রসারী, কৌশলী ও সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত টেকসই অর্থনৈতিক দর্শন। বাংলাদেশের সামনে আজ যে কঠিন বাস্তবতা দাঁড়িয়ে আছে, তা অতিক্রম করা সম্ভব—যদি আমরা দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করি, ন্যায্যতা ও দক্ষতার সমন্বয়ে এগিয়ে যাই এবং দেশের প্রতিটি অংশকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করি। এখনই সময় একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার—নয়তো বৈশ্বিক বাণিজ্যের ঢেউয়ে ভেসে যেতে হবে পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির তালিকায়।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক গভীর রূপান্তরের ভেতর দিয়ে গেছে। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলের পরিণতিতে যখন দেশে একধরনের দমন-পীড়ন ও এককেন্দ্রিক ক্ষমতার গঠন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তখন নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও নাগরিক সমাজ মিলে গড়ে তোলে এক অভাবিত প্রতিরোধ,

৪ ঘণ্টা আগে

জুলাই অভ্যুত্থানের বছর পূর্তিতে আমাদের অর্জন কী, সে প্রশ্ন আজ সবার। জুলাই আন্দোলনের সময় কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য না থাকলেও শেখ হাসিনার পতনের পর মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল—রাষ্ট্রের যে পদ্ধতি শাসককে কর্তৃত্বপরায়ণ, স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্টে পরিণত করে, সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে।

৪ ঘণ্টা আগে

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেই দেশে জাতীয় নির্বাচন হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে আগামী নির্বাচন নিয়ে সবচেয়ে আগ্রহী ও উৎসাহী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গত সোমবার বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে

৪ ঘণ্টা আগে

লুটপাটের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন শেখ হাসিনা ও তাঁর দলবল। মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে তিনি সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়েছিলেন সম্পদ লুণ্ঠনের অধিকার। গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশে রয়ে গেছে লুটেরা সিন্ডিকেট। গণমাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লুটপাট, চাঁদাবাজি ও দখল

১৫ ঘণ্টা আগে