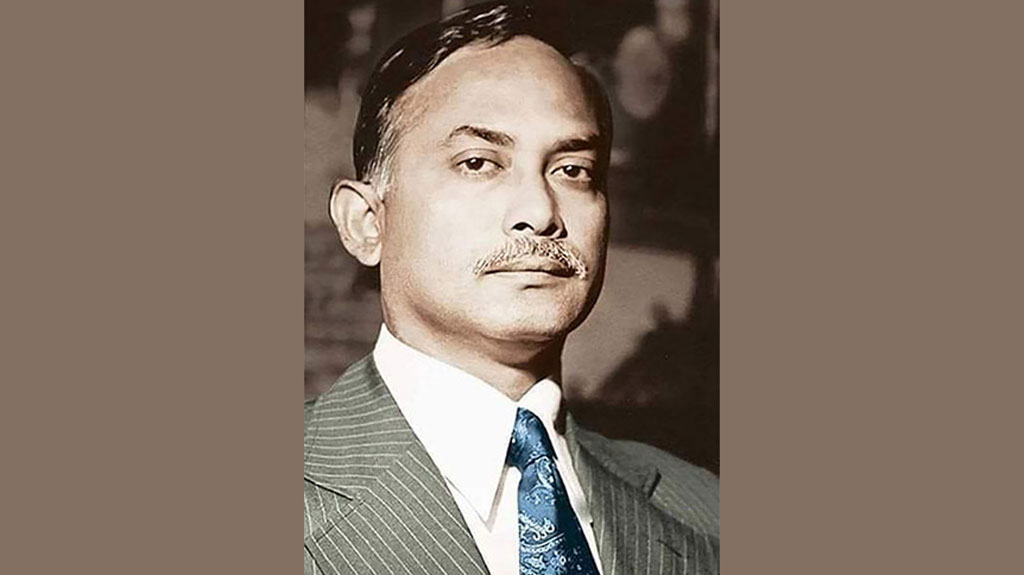

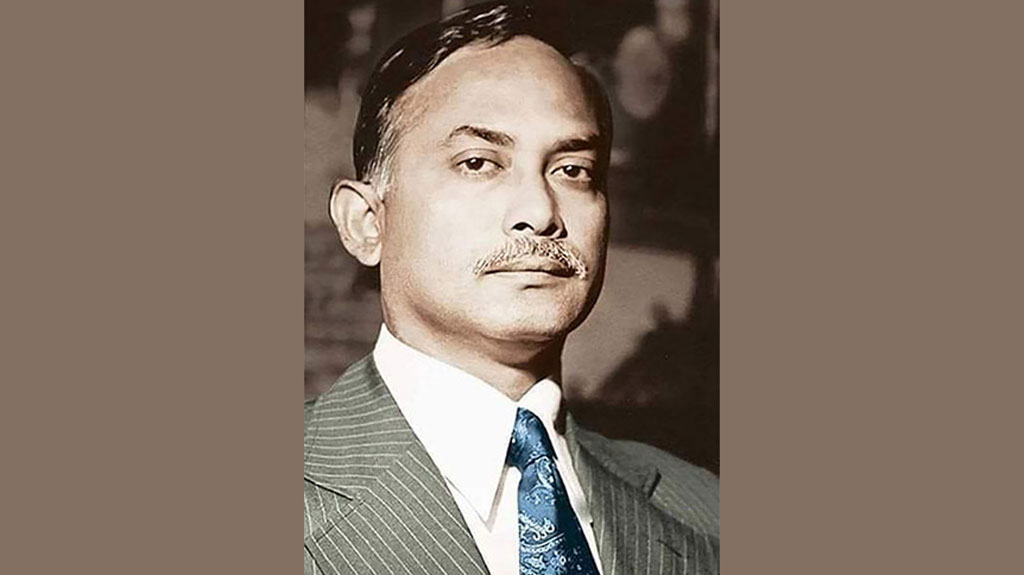

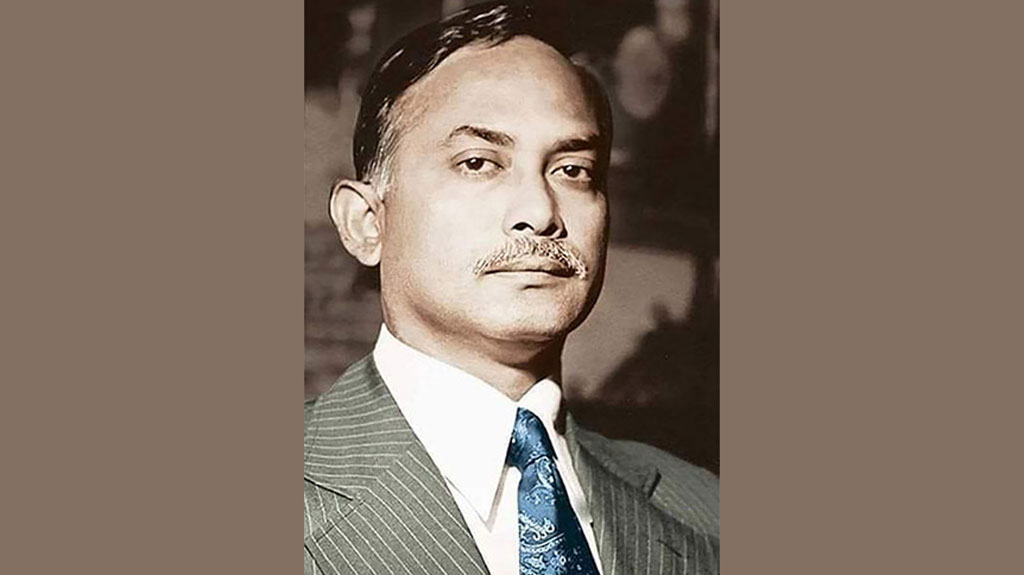

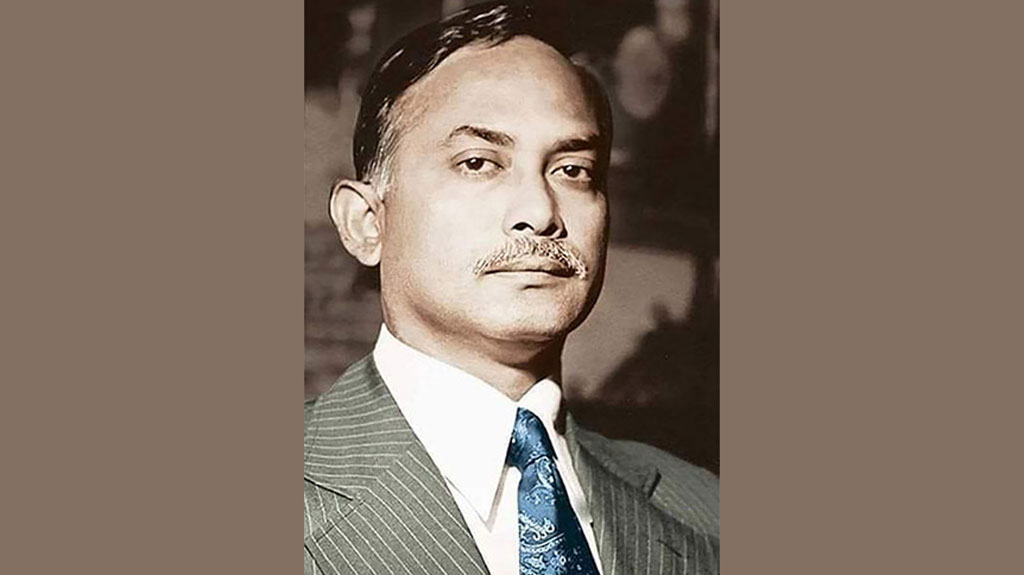

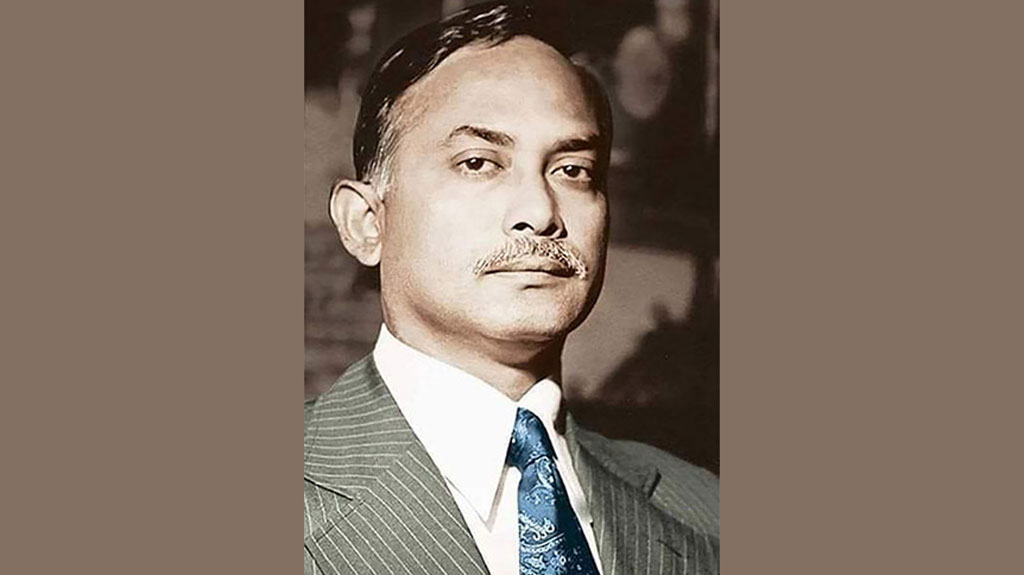

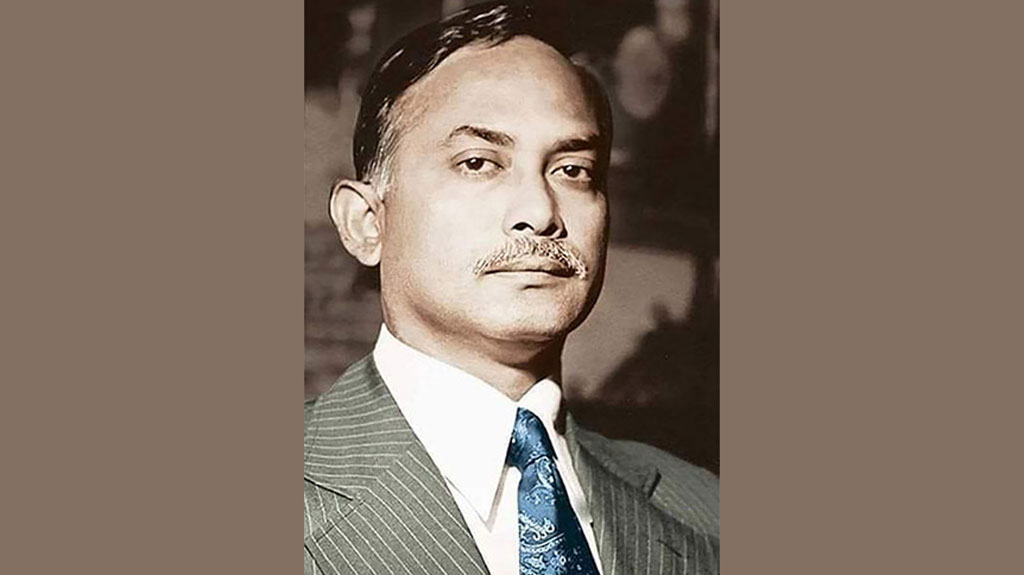

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাসুদ রানা, সাংবাদিক

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন কয়েকজন সেনাসদস্যের হাতে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের মুহূর্ত। জিয়াউর রহমান কেবল একজন সেনানায়ক বা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে পুনর্গঠনের কারিগর, একটি নতুন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং সামরিক ও বেসামরিক শাসনের মধ্যবর্তী এক রূপান্তরের ধারক। তাঁর মৃত্যুর ফলে শুধু রাষ্ট্রের নেতৃত্বেই নয়, বরং একটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক ধারার বিকাশও থমকে যায়, যার ফলাফল আমরা আজকের রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ করি।

জিয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এমন এক সময়, যখন দেশ ছিল চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্বাসঘাতকতা, সেনা বিদ্রোহ ও নেতৃত্বশূন্যতায় জর্জরিত ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই প্রেক্ষাপটে জিয়া মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন। তিনি ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ নামক ধারণা প্রতিষ্ঠা করে তা একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিণত করতে চান। তাঁর মতে এই জাতীয়তাবাদ ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী, কিন্তু উন্নয়নমুখী ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিন্তাধারা, যেখানে ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

তাঁর শাসনকাল দীর্ঘ হলে হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতি আরেকভাবে পরিণতি লাভ করত। কারণ, তিনি যে ‘ডানপন্থী আধুনিকতা’ গড়ে তুলতে চাইছিলেন, তা একদিকে প্রশাসনিক দৃঢ়তা, অন্যদিকে আর্থিক উদারনীতি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও বেসরকারীকরণে গুরুত্ব দিচ্ছিল। বলা যায়, জিয়ার মধ্যে ছিল একধরনের কনজারভেটিভ ডেভেলপমেন্টালিজম, যার ওপর ভিত্তি করে একটি মধ্যম আয়ের, নিয়ন্ত্রিত-উন্নয়নশীল দেশ গড়ে ওঠার পথ তৈরি হতে পারত।

জিয়া রাজনৈতিকভাবে বড় যে কাজটি করেন, তা হলো বিএনপি প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৮ সালে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন, যেটি ছিল একদিকে বহুমাত্রিক স্বার্থের সমন্বয়, অন্যদিকে পুরোনো রাজনৈতিক শক্তির পুনর্জাগরণ। আওয়ামী লীগবিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্র করে, সেনা, আমলা, ব্যবসায়ী এবং মাদ্রাসাভিত্তিক শক্তিকে বিএনপির ছাতার নিচে নিয়ে এসে জিয়া এমন একটি রাজনৈতিক জোট গড়ে তোলেন, যার মূল ভিত্তি ছিল আওয়ামী লীগবিরোধিতা, ইসলামপ্রীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন।

তবে এখানেই প্রশ্ন দেখা দেয়, জিয়া হত্যার পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল কি সেই রাজনৈতিক দর্শন অব্যাহত রাখতে পেরেছে? ইতিহাস বলছে, আংশিকভাবে। বিএনপি ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে। সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করে, যা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু একই সঙ্গে দেখা যায়, দলটি ধীরে ধীরে একটি প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতাকেন্দ্রিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যেখানে আদর্শ নয়, বরং নেতৃত্বকেন্দ্রিকতা ও দলীয় সুবিধা মুখ্য হয়ে ওঠে।

জিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং নিয়ন্ত্রিত উদারনীতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে অনেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে চর্চা করেননি। বরং রাজনৈতিক সহনশীলতা কমে যায়, বিএনপির মধ্যে দলীয় বিভাজন, দুর্নীতির অভিযোগ এবং জোটনির্ভর রাজনীতি একটি দুর্বল কাঠামো তৈরি করে। ২০০১ সালের ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপি নিজেই একটি দুর্নীতিগ্রস্ত ও সাংগঠনিকভাবে বিভ্রান্ত শক্তিতে পরিণত হয়। তৎকালীন সরকারের আমলে ‘হাওয়া ভবন রাজনীতি’, অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট বাঁধার ফলে বিএনপি জিয়ার প্রতিষ্ঠিত মূলধারা থেকে দূরে সরে যায়।

জিয়া ইসলামি মূল্যবোধকে ব্যবহার করলেও রাষ্ট্রকে ধর্মনির্ভর করে তোলেননি। বরং তিনি ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে একটি সুসংগঠিত প্রশাসন ও উন্নয়নমুখী রাষ্ট্র গঠনের দিকেই নজর দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে ‘রাজাকারপ্রীতি’ কিংবা জঙ্গিবাদী শক্তির উত্থান ঘটেনি, বরং তিনি একটি মধ্য-ডানপন্থী কাঠামো গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিএনপি পরবর্তীকালে ধর্মভিত্তিক জোটে যুক্ত হয়ে, এমনকি ২০০৫-০৬ সালের বোমা হামলা বা জেএমবির উত্থানের সময় নীরব থেকে এক বিপজ্জনক রাজনৈতিক সুর তৈরি করে দেয়, যার ফলে দলটি নৈতিকভাবে অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, জিয়া বেঁচে থাকলে কি বিএনপি এই রূপে পরিণত হতো? উত্তর সম্ভবত ‘না’। কারণ, একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতাসম্পন্ন হলেও জিয়া ছিলেন কার্যকর রাষ্ট্র গঠনের প্রতি আন্তরিক। তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন, প্রশাসনিক দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করার স্পষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কখনো চরমপন্থার পথে যাননি। এই ভারসাম্য আজকের বিশ্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আরেকটি দিক বিবেচনা করা যেতে পারে। জিয়া বেঁচে থাকলে হয়তো ১৯৮২ সালে এরশাদের অভ্যুত্থান ঘটত না। কারণ, জিয়া ছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রতি কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক

এক সংগঠক। তাঁর সময় সেনাবাহিনীতে অস্থিরতা চলছিল কিন্তু তিনি কঠোর হাতে অভ্যুত্থান দমনে সব সময়

তৎপর ছিলেন। এরশাদের উত্থান একটি দীর্ঘ সামরিক স্বৈরশাসনের

জন্ম দেয়, যা বিএনপি-আওয়ামী লীগ উভয় দলের মধ্যকার বৈরিতা ও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা তৈরি করে। জিয়া থাকলে হয়তো এই ধারাটি রোধ করা যেত এবং রাজনৈতিক পরিপক্বতা তৈরি হতো দীর্ঘ মেয়াদে।

তবে এটাও সত্য, জিয়ার শাসনকালে বাক্স্বাধীনতা এবং বিরোধী রাজনীতির পরিসর সংকুচিত ছিল। তাঁর সময় সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক বন্দী এবং সেনা আদালতের প্রচলন ছিল। অতএব, তাঁর শাসন দীর্ঘমেয়াদি হলে রাজনৈতিক বিরোধিতার সুযোগ কতটা থাকত, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বিএনপির রাজনীতি একপর্যায়ে এসে প্রায় ‘নেতৃত্বনির্ভর পরিবারতন্ত্রে’ পর্যবসিত হয়। জিয়ার পত্নী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দল পরিচালিত হতে থাকে এবং পরে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার তৈরির উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। তারেক রহমান এখন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, যিনি দেশের বাইরে অবস্থান করছেন দীর্ঘদিন ধরে। তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা ও কৌশল নিয়েও প্রশ্ন আছে। একদিকে তিনি চেষ্টা করছেন জিয়াউর রহমানের ভাষা ও কৌশলের ছায়া অনুসরণ করতে, কিন্তু বাস্তব রাজনীতির মাটিতে সেই দর্শন আজ আর জাগ্রত নয়।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান যদি নিহত না হতেন, তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে হয়তো একটি ডানপন্থী উন্নয়নমুখী, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আধুনিকতার পথ সুসংহত হতো। হয়তো বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং ধারাবাহিক অনিশ্চয়তা কিছুটা হলেও প্রশমিত হতো। আর বিএনপি যদি সত্যিই জিয়ার দর্শন অনুসরণ করত, তাহলে হয়তো দলটি আজ একটি সংগঠিত, আদর্শনির্ভর ও আধুনিক রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিতি পেতে পারত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দলটি এখন জিয়ার আদর্শের নামমাত্র অনুসারী হলেও কার্যত সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অনেকটাই যেন পথ খোঁজা পথিকের মতো এগিয়ে চলছে।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন কয়েকজন সেনাসদস্যের হাতে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের মুহূর্ত। জিয়াউর রহমান কেবল একজন সেনানায়ক বা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে পুনর্গঠনের কারিগর, একটি নতুন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং সামরিক ও বেসামরিক শাসনের মধ্যবর্তী এক রূপান্তরের ধারক। তাঁর মৃত্যুর ফলে শুধু রাষ্ট্রের নেতৃত্বেই নয়, বরং একটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক ধারার বিকাশও থমকে যায়, যার ফলাফল আমরা আজকের রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ করি।

জিয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এমন এক সময়, যখন দেশ ছিল চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্বাসঘাতকতা, সেনা বিদ্রোহ ও নেতৃত্বশূন্যতায় জর্জরিত ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই প্রেক্ষাপটে জিয়া মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন। তিনি ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ নামক ধারণা প্রতিষ্ঠা করে তা একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিণত করতে চান। তাঁর মতে এই জাতীয়তাবাদ ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী, কিন্তু উন্নয়নমুখী ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিন্তাধারা, যেখানে ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

তাঁর শাসনকাল দীর্ঘ হলে হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতি আরেকভাবে পরিণতি লাভ করত। কারণ, তিনি যে ‘ডানপন্থী আধুনিকতা’ গড়ে তুলতে চাইছিলেন, তা একদিকে প্রশাসনিক দৃঢ়তা, অন্যদিকে আর্থিক উদারনীতি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও বেসরকারীকরণে গুরুত্ব দিচ্ছিল। বলা যায়, জিয়ার মধ্যে ছিল একধরনের কনজারভেটিভ ডেভেলপমেন্টালিজম, যার ওপর ভিত্তি করে একটি মধ্যম আয়ের, নিয়ন্ত্রিত-উন্নয়নশীল দেশ গড়ে ওঠার পথ তৈরি হতে পারত।

জিয়া রাজনৈতিকভাবে বড় যে কাজটি করেন, তা হলো বিএনপি প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৮ সালে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন, যেটি ছিল একদিকে বহুমাত্রিক স্বার্থের সমন্বয়, অন্যদিকে পুরোনো রাজনৈতিক শক্তির পুনর্জাগরণ। আওয়ামী লীগবিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্র করে, সেনা, আমলা, ব্যবসায়ী এবং মাদ্রাসাভিত্তিক শক্তিকে বিএনপির ছাতার নিচে নিয়ে এসে জিয়া এমন একটি রাজনৈতিক জোট গড়ে তোলেন, যার মূল ভিত্তি ছিল আওয়ামী লীগবিরোধিতা, ইসলামপ্রীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন।

তবে এখানেই প্রশ্ন দেখা দেয়, জিয়া হত্যার পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল কি সেই রাজনৈতিক দর্শন অব্যাহত রাখতে পেরেছে? ইতিহাস বলছে, আংশিকভাবে। বিএনপি ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে। সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করে, যা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু একই সঙ্গে দেখা যায়, দলটি ধীরে ধীরে একটি প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতাকেন্দ্রিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যেখানে আদর্শ নয়, বরং নেতৃত্বকেন্দ্রিকতা ও দলীয় সুবিধা মুখ্য হয়ে ওঠে।

জিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং নিয়ন্ত্রিত উদারনীতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে অনেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে চর্চা করেননি। বরং রাজনৈতিক সহনশীলতা কমে যায়, বিএনপির মধ্যে দলীয় বিভাজন, দুর্নীতির অভিযোগ এবং জোটনির্ভর রাজনীতি একটি দুর্বল কাঠামো তৈরি করে। ২০০১ সালের ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপি নিজেই একটি দুর্নীতিগ্রস্ত ও সাংগঠনিকভাবে বিভ্রান্ত শক্তিতে পরিণত হয়। তৎকালীন সরকারের আমলে ‘হাওয়া ভবন রাজনীতি’, অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট বাঁধার ফলে বিএনপি জিয়ার প্রতিষ্ঠিত মূলধারা থেকে দূরে সরে যায়।

জিয়া ইসলামি মূল্যবোধকে ব্যবহার করলেও রাষ্ট্রকে ধর্মনির্ভর করে তোলেননি। বরং তিনি ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে একটি সুসংগঠিত প্রশাসন ও উন্নয়নমুখী রাষ্ট্র গঠনের দিকেই নজর দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে ‘রাজাকারপ্রীতি’ কিংবা জঙ্গিবাদী শক্তির উত্থান ঘটেনি, বরং তিনি একটি মধ্য-ডানপন্থী কাঠামো গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিএনপি পরবর্তীকালে ধর্মভিত্তিক জোটে যুক্ত হয়ে, এমনকি ২০০৫-০৬ সালের বোমা হামলা বা জেএমবির উত্থানের সময় নীরব থেকে এক বিপজ্জনক রাজনৈতিক সুর তৈরি করে দেয়, যার ফলে দলটি নৈতিকভাবে অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, জিয়া বেঁচে থাকলে কি বিএনপি এই রূপে পরিণত হতো? উত্তর সম্ভবত ‘না’। কারণ, একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতাসম্পন্ন হলেও জিয়া ছিলেন কার্যকর রাষ্ট্র গঠনের প্রতি আন্তরিক। তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন, প্রশাসনিক দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করার স্পষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কখনো চরমপন্থার পথে যাননি। এই ভারসাম্য আজকের বিশ্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আরেকটি দিক বিবেচনা করা যেতে পারে। জিয়া বেঁচে থাকলে হয়তো ১৯৮২ সালে এরশাদের অভ্যুত্থান ঘটত না। কারণ, জিয়া ছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রতি কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক

এক সংগঠক। তাঁর সময় সেনাবাহিনীতে অস্থিরতা চলছিল কিন্তু তিনি কঠোর হাতে অভ্যুত্থান দমনে সব সময়

তৎপর ছিলেন। এরশাদের উত্থান একটি দীর্ঘ সামরিক স্বৈরশাসনের

জন্ম দেয়, যা বিএনপি-আওয়ামী লীগ উভয় দলের মধ্যকার বৈরিতা ও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা তৈরি করে। জিয়া থাকলে হয়তো এই ধারাটি রোধ করা যেত এবং রাজনৈতিক পরিপক্বতা তৈরি হতো দীর্ঘ মেয়াদে।

তবে এটাও সত্য, জিয়ার শাসনকালে বাক্স্বাধীনতা এবং বিরোধী রাজনীতির পরিসর সংকুচিত ছিল। তাঁর সময় সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক বন্দী এবং সেনা আদালতের প্রচলন ছিল। অতএব, তাঁর শাসন দীর্ঘমেয়াদি হলে রাজনৈতিক বিরোধিতার সুযোগ কতটা থাকত, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বিএনপির রাজনীতি একপর্যায়ে এসে প্রায় ‘নেতৃত্বনির্ভর পরিবারতন্ত্রে’ পর্যবসিত হয়। জিয়ার পত্নী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দল পরিচালিত হতে থাকে এবং পরে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার তৈরির উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। তারেক রহমান এখন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, যিনি দেশের বাইরে অবস্থান করছেন দীর্ঘদিন ধরে। তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা ও কৌশল নিয়েও প্রশ্ন আছে। একদিকে তিনি চেষ্টা করছেন জিয়াউর রহমানের ভাষা ও কৌশলের ছায়া অনুসরণ করতে, কিন্তু বাস্তব রাজনীতির মাটিতে সেই দর্শন আজ আর জাগ্রত নয়।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান যদি নিহত না হতেন, তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে হয়তো একটি ডানপন্থী উন্নয়নমুখী, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আধুনিকতার পথ সুসংহত হতো। হয়তো বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং ধারাবাহিক অনিশ্চয়তা কিছুটা হলেও প্রশমিত হতো। আর বিএনপি যদি সত্যিই জিয়ার দর্শন অনুসরণ করত, তাহলে হয়তো দলটি আজ একটি সংগঠিত, আদর্শনির্ভর ও আধুনিক রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিতি পেতে পারত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দলটি এখন জিয়ার আদর্শের নামমাত্র অনুসারী হলেও কার্যত সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অনেকটাই যেন পথ খোঁজা পথিকের মতো এগিয়ে চলছে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সহিংসতা, আতঙ্ক, গুজব ও অনিশ্চয়তা জনজীবনে গভীর অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই সংকটময় সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজ—উভয়ের জন্যই সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো শান্ত থাকা, সংযম বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা।

৬ ঘণ্টা আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে গণভোটের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ততই যেন জটিলতর হয়ে উঠছে। সন্ত্রাস, সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড চলেছে অব্যাহতভাবে। ফলে জনমনে প্রতিদিনই নতুন নতুন শঙ্কা, সংশয় দানা বাঁধছে।

৬ ঘণ্টা আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করা হয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে। বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকেই তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হলেও তিনি তাতে ভীত হননি। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় নিজের অবস্থান...

৬ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে সংখ্যার ভাষা আর মানুষের অভিজ্ঞতা এক বিন্দুতে মিলছে না। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে সেই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিফলন এখনো স্পষ্ট নয়। উচ্চ সুদের চাপ, বিনিয়োগের স্থবিরতা...

৬ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সহিংসতা, আতঙ্ক, গুজব ও অনিশ্চয়তা জনজীবনে গভীর অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই সংকটময় সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজ—উভয়ের জন্যই সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো শান্ত থাকা, সংযম বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা। ইতিহাস বলে, উত্তেজনার মুহূর্তে ভুল সিদ্ধান্তই সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির নির্মম হত্যাকাণ্ড আমাদের গভীরভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। এ ধরনের নৃশংস ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন নাগরিকের প্রাণহানি মানেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার ব্যবস্থার ওপর সরাসরি আঘাত। এই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য।

তবে এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের পাশাপাশি যে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। ইতিমধ্যে দুটি গণমাধ্যম ও একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। মতবিরোধ, ক্ষোভ কিংবা রাজনৈতিক অবস্থান—যা-ই থাকুক না কেন, গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা মানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজের শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার পরিসরকে আঘাত করা। এসব কর্মকাণ্ড কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে। নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর আওয়ামী লীগ শাসনামলে অপশাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। কেন তাঁকে ‘আওয়ামী দোসর’ আখ্যা দিয়ে নাজেহাল করা হলো, তা বোধগম্য নয়।

এই পরিস্থিতিতে গুজব ও উসকানিমূলক বক্তব্য পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাই ছাড়া তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে, যা জনমনে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ বাড়াচ্ছে। এই সময়ে দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয় হলো—সংযত ভাষা ব্যবহার করা, তথ্য যাচাই করা এবং উসকানিমূলক পোস্ট বা মন্তব্য থেকে বিরত থাকা।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোরতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি জনগণের আস্থা অর্জন করাও জরুরি। স্বচ্ছতা, নিয়মিত তথ্য প্রদান এবং ন্যায়সংগত পদক্ষেপই পারে পরিস্থিতি শান্ত করতে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও প্রভাবশালী নাগরিকদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে—উসকানি নয়, সংলাপ ও সহনশীলতার পথ বেছে নিতে হবে।

দেশ নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে। এ সময় প্রতিটি দলকেই ধৈর্য ধরতে হবে। শান্ত থাকতে হবে। শান্ত রাখতে হবে দলের কর্মীদের। নেতারা যদি এ সময় দায়িত্বশীল আচরণ না করেন, তাহলে দেশের পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাবে। এমনকি বহু কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবে। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে প্রতিটি রাজনৈতিক দল যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে অরাজকতার মোকাবিলা করতে পারে, তাহলেই কেবল সামনে আশার আলো দেখা যাবে। বিশেষ করে তরুণসমাজকে মনে রাখতে হবে—দেশের ভবিষ্যৎ তাদের হাতেই। ধ্বংস নয়, গঠন; ঘৃণা নয়, যুক্তি—এই পথেই দেশকে অস্থিরতা থেকে রক্ষা করা সম্ভব। শান্ত থাকা কোনো দুর্বলতা নয়। বরং সংকটের মুহূর্তে শান্ত থাকতে পারাই সবচেয়ে বড় শক্তি। আজ সেই শক্তিরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সহিংসতা, আতঙ্ক, গুজব ও অনিশ্চয়তা জনজীবনে গভীর অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই সংকটময় সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজ—উভয়ের জন্যই সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো শান্ত থাকা, সংযম বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা। ইতিহাস বলে, উত্তেজনার মুহূর্তে ভুল সিদ্ধান্তই সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির নির্মম হত্যাকাণ্ড আমাদের গভীরভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। এ ধরনের নৃশংস ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন নাগরিকের প্রাণহানি মানেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার ব্যবস্থার ওপর সরাসরি আঘাত। এই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য।

তবে এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের পাশাপাশি যে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। ইতিমধ্যে দুটি গণমাধ্যম ও একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। মতবিরোধ, ক্ষোভ কিংবা রাজনৈতিক অবস্থান—যা-ই থাকুক না কেন, গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা মানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজের শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার পরিসরকে আঘাত করা। এসব কর্মকাণ্ড কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে। নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর আওয়ামী লীগ শাসনামলে অপশাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। কেন তাঁকে ‘আওয়ামী দোসর’ আখ্যা দিয়ে নাজেহাল করা হলো, তা বোধগম্য নয়।

এই পরিস্থিতিতে গুজব ও উসকানিমূলক বক্তব্য পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাই ছাড়া তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে, যা জনমনে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ বাড়াচ্ছে। এই সময়ে দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয় হলো—সংযত ভাষা ব্যবহার করা, তথ্য যাচাই করা এবং উসকানিমূলক পোস্ট বা মন্তব্য থেকে বিরত থাকা।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোরতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি জনগণের আস্থা অর্জন করাও জরুরি। স্বচ্ছতা, নিয়মিত তথ্য প্রদান এবং ন্যায়সংগত পদক্ষেপই পারে পরিস্থিতি শান্ত করতে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও প্রভাবশালী নাগরিকদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে—উসকানি নয়, সংলাপ ও সহনশীলতার পথ বেছে নিতে হবে।

দেশ নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে। এ সময় প্রতিটি দলকেই ধৈর্য ধরতে হবে। শান্ত থাকতে হবে। শান্ত রাখতে হবে দলের কর্মীদের। নেতারা যদি এ সময় দায়িত্বশীল আচরণ না করেন, তাহলে দেশের পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাবে। এমনকি বহু কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবে। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে প্রতিটি রাজনৈতিক দল যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে অরাজকতার মোকাবিলা করতে পারে, তাহলেই কেবল সামনে আশার আলো দেখা যাবে। বিশেষ করে তরুণসমাজকে মনে রাখতে হবে—দেশের ভবিষ্যৎ তাদের হাতেই। ধ্বংস নয়, গঠন; ঘৃণা নয়, যুক্তি—এই পথেই দেশকে অস্থিরতা থেকে রক্ষা করা সম্ভব। শান্ত থাকা কোনো দুর্বলতা নয়। বরং সংকটের মুহূর্তে শান্ত থাকতে পারাই সবচেয়ে বড় শক্তি। আজ সেই শক্তিরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন কয়েকজন সেনাসদস্যের হাতে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের মুহূর্ত। জিয়াউর রহমান কেবল একজন সেনানায়ক বা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে পুনর্গঠনের কারিগর, একটি নতুন রাজনৈতিক দলের

৩০ মে ২০২৫

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে গণভোটের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ততই যেন জটিলতর হয়ে উঠছে। সন্ত্রাস, সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড চলেছে অব্যাহতভাবে। ফলে জনমনে প্রতিদিনই নতুন নতুন শঙ্কা, সংশয় দানা বাঁধছে।

৬ ঘণ্টা আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করা হয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে। বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকেই তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হলেও তিনি তাতে ভীত হননি। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় নিজের অবস্থান...

৬ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে সংখ্যার ভাষা আর মানুষের অভিজ্ঞতা এক বিন্দুতে মিলছে না। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে সেই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিফলন এখনো স্পষ্ট নয়। উচ্চ সুদের চাপ, বিনিয়োগের স্থবিরতা...

৬ ঘণ্টা আগেঅরুণ কর্মকার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে গণভোটের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ততই যেন জটিলতর হয়ে উঠছে। সন্ত্রাস, সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড চলেছে অব্যাহতভাবে। ফলে জনমনে প্রতিদিনই নতুন নতুন শঙ্কা, সংশয় দানা বাঁধছে। এই শঙ্কা ও সংশয় শুধু শহর-নগরবাসী মানুষের মধ্যে নয়, গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যেও সমানভাবে বিরাজ করছে। গত সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কয়েকটি জেলা-উপজেলা শহর ও বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে গিয়েছি। পরিচিত-অপরিচিত অনেক মানুষের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে কোনো মানুষ স্বস্তিতে নেই।

মফস্বল শহর এবং গ্রামগঞ্জের মানুষের এই অস্বস্তি যে কেবল রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে, তা নয়। আয়-উপার্জনে গভীর মন্দা থেকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তার বিষয়ও এই অস্বস্তির কারণ। শত্রুতা করে মামলায় ফাঁসানো, ব্যক্তিগত শত্রুতাকে রাজনৈতিক রং দিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া—এগুলো বন্ধ হয়নি। আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে আছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। তার মধ্যে আছে নির্বাচন ঘিরে সম্ভাব্য সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা, যা আমাদের দেশের যেকোনো নির্বাচনকালীন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। এবারও পরিস্থিতি অন্য রকম হওয়ার কোনো লক্ষণ সাধারণ মানুষ দেখছে না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অতীতকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও তাদের আশঙ্কা। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার মানুষকে অব্যাহতভাবে আশ্বস্ত করে যাচ্ছে।

ঢাকাসহ দেশের প্রধান প্রধান নগরকেন্দ্রিক এবং রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বকেন্দ্রিক পরিস্থিতির দিকে তাকালেও ভিন্ন কোনো চিত্র দেখা যায় না। সম্প্রতি জাতীয় পার্টি আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে আগামী নির্বাচনটি একটি ‘পাতানো’ নির্বাচন হতে পারে। দলটির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারি অনেক রকম আশঙ্কার কথা বলেছেন। যেমন ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে। ভোটের নির্ধারিত সময়ের পরে ভোট হতে পারে। মিডিয়া ভোট হতে পারে। কোনো আশঙ্কাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’ যদিও তাঁরা ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে সরকার এবং নির্বাচন কমিশন দলের নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে না পারলে তাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন বলেও বলে রেখেছেন। এর চেয়েও ভয়ানক এবং স্পর্শকাতর যে বিষয়টি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন তা হলো, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয়, গ্রহণযোগ্য না হয়, ক্রেডিবল না হয়, রিফ্লেকটিভ না হয় তাহলে ভবিষ্যতে দেশে গৃহযুদ্ধ হতে পারে।

জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে জাতীয় পার্টির এসব বক্তব্য হয়তো রাজনৈতিক বিবেচনায় বিবেচিত হবে। কারণ, তাদের ওপর স্বৈরাচারের দোসর ট্যাগ লাগানো রয়েছে। কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানের একেবারে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে যাদের অবস্থান, তারাও তো স্বস্তিতে নেই! তাদের মধ্যেও তো কেউ কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। যেমন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনে দলের প্রার্থী ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ গত বুধবার নির্বাচন কমিশনে উপস্থিত হয়ে নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ করে বলেছেন, পুলিশ তাঁকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে না।

আরেকজন, কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী রেহা কবির সিগমাও নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই বুধবারই। তিনি নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া লিখিত অভিযোগে বলেছেন, ‘আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন পক্ষপাতমুক্ত, সুষ্ঠু ও সবার জন্য নির্বিঘ্ন করা অন্তর্বর্তী সরকার, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়। কিন্তু এসব প্রশ্নবিদ্ধ ও বাধাগ্রস্ত করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে অবিলম্বে জড়িত ও দায়ীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার আবেদন করছি।’ পরে সাংবাদিকদের রেহা কবির বলেন, ‘পুলিশ ভীতি সৃষ্টি করছে। আমার কর্মী ও আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। তাই ইসি ও প্রশাসনের কাছে সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছি।’

দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর হামলা, হত্যাকাণ্ড চলছে। নির্বাচনের আগে আগে এসব ঘটনা জনমনে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। সরকার অবশ্য এসব ঘটনার জন্য কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগকেই দায়ী করছে। কিন্তু তাদের এসব কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার কার্যকর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে বলে মনে হয় না। যদি তা-ই হয় এবং আওয়ামী লীগ এ রকম কর্মকাণ্ড চালাতেই থাকে, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক—সে ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচনটা কীভাবে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, সেই প্রশ্ন মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আরেকটি বিষয় বোধ হয় সরকারের ভেবে দেখা দরকার। তা হলো কোনো কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী পর্দার অন্তরালে থেকে সরকারের নাকের ডগায় বসে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কোনো অপচেষ্টা চালাচ্ছে কি না। ইনকিলাব মঞ্চের শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর প্রাণঘাতী হামলার পর এই প্রশ্নটি আরও গভীরভাবে সামনে এসেছে। কোনো পেশাদার শুটার কাউকে হত্যা করার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে দিনের পর দিন প্রকাশ্যে সেই ব্যক্তির আশপাশে থেকে নিজের চেহারা দেখাবে কি না, প্রশ্ন সেটি। অনেক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এমনটা সাধারণত হয় না। কারণ সে ক্ষেত্রে শুটার নিজেই নিজেকে চিহ্নিত করার কাজটি সহজ করে দেয়। কিন্তু ওসমান হাদির ক্ষেত্রে সেই ঘটনাটাই ঘটেছে।

তা ছাড়া, ওসমান হাদির ওপর প্রাণঘাতী হামলার পর (অবশ্য তার আগেও বেশ কয়েকবার) দেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য ভারতের জন্য স্পর্শকাতরতা সৃষ্টি করেছে। ফলে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সৃষ্ট তীব্র টানাপোড়েন আমরা কয়েক দিন ধরে দেখেছি। নির্বাচনপূর্ব সময়ে দুই দেশের মধ্যে আন্তসীমান্ত উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে, কূটনৈতিক টানাপোড়েন বৃদ্ধি পেলে, তা সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে জনমনের অস্বস্তি বাড়াবে কি না, সেটাও বিবেচনার বিষয়। কেননা, আমাদের এখন প্রধান লক্ষ্য সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান।

অবশ্য যেকোনো অজুহাতে নির্বাচন বিঘ্নিত করার কোনো প্রয়াস যে নেই, তা-ও মানুষ বিশ্বাস করে না। কারণ, মানুষ অন্তর্বর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল করার মতো নানা কর্মকাণ্ডও দেখতে পাচ্ছে। তবে সবার জানা এবং বোঝা দরকার যে আগামী নির্বাচন বিঘ্নিত হলে দেশ অনেক বড় ধরনের অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি হতে পারে। তাই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষেরই সংযত আচরণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদের বড় কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই পরিস্থিতি বোধ হয় আমাদের কারও জন্যই সুফল বয়ে আনবে না। দেশের জন্য তো নয়ই।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে গণভোটের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ততই যেন জটিলতর হয়ে উঠছে। সন্ত্রাস, সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড চলেছে অব্যাহতভাবে। ফলে জনমনে প্রতিদিনই নতুন নতুন শঙ্কা, সংশয় দানা বাঁধছে। এই শঙ্কা ও সংশয় শুধু শহর-নগরবাসী মানুষের মধ্যে নয়, গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যেও সমানভাবে বিরাজ করছে। গত সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কয়েকটি জেলা-উপজেলা শহর ও বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে গিয়েছি। পরিচিত-অপরিচিত অনেক মানুষের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে কোনো মানুষ স্বস্তিতে নেই।

মফস্বল শহর এবং গ্রামগঞ্জের মানুষের এই অস্বস্তি যে কেবল রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে, তা নয়। আয়-উপার্জনে গভীর মন্দা থেকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তার বিষয়ও এই অস্বস্তির কারণ। শত্রুতা করে মামলায় ফাঁসানো, ব্যক্তিগত শত্রুতাকে রাজনৈতিক রং দিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া—এগুলো বন্ধ হয়নি। আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে আছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। তার মধ্যে আছে নির্বাচন ঘিরে সম্ভাব্য সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা, যা আমাদের দেশের যেকোনো নির্বাচনকালীন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। এবারও পরিস্থিতি অন্য রকম হওয়ার কোনো লক্ষণ সাধারণ মানুষ দেখছে না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অতীতকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও তাদের আশঙ্কা। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার মানুষকে অব্যাহতভাবে আশ্বস্ত করে যাচ্ছে।

ঢাকাসহ দেশের প্রধান প্রধান নগরকেন্দ্রিক এবং রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বকেন্দ্রিক পরিস্থিতির দিকে তাকালেও ভিন্ন কোনো চিত্র দেখা যায় না। সম্প্রতি জাতীয় পার্টি আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে আগামী নির্বাচনটি একটি ‘পাতানো’ নির্বাচন হতে পারে। দলটির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারি অনেক রকম আশঙ্কার কথা বলেছেন। যেমন ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে। ভোটের নির্ধারিত সময়ের পরে ভোট হতে পারে। মিডিয়া ভোট হতে পারে। কোনো আশঙ্কাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’ যদিও তাঁরা ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে সরকার এবং নির্বাচন কমিশন দলের নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে না পারলে তাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন বলেও বলে রেখেছেন। এর চেয়েও ভয়ানক এবং স্পর্শকাতর যে বিষয়টি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন তা হলো, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয়, গ্রহণযোগ্য না হয়, ক্রেডিবল না হয়, রিফ্লেকটিভ না হয় তাহলে ভবিষ্যতে দেশে গৃহযুদ্ধ হতে পারে।

জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে জাতীয় পার্টির এসব বক্তব্য হয়তো রাজনৈতিক বিবেচনায় বিবেচিত হবে। কারণ, তাদের ওপর স্বৈরাচারের দোসর ট্যাগ লাগানো রয়েছে। কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানের একেবারে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে যাদের অবস্থান, তারাও তো স্বস্তিতে নেই! তাদের মধ্যেও তো কেউ কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। যেমন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনে দলের প্রার্থী ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ গত বুধবার নির্বাচন কমিশনে উপস্থিত হয়ে নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ করে বলেছেন, পুলিশ তাঁকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে না।

আরেকজন, কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী রেহা কবির সিগমাও নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই বুধবারই। তিনি নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া লিখিত অভিযোগে বলেছেন, ‘আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন পক্ষপাতমুক্ত, সুষ্ঠু ও সবার জন্য নির্বিঘ্ন করা অন্তর্বর্তী সরকার, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়। কিন্তু এসব প্রশ্নবিদ্ধ ও বাধাগ্রস্ত করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে অবিলম্বে জড়িত ও দায়ীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার আবেদন করছি।’ পরে সাংবাদিকদের রেহা কবির বলেন, ‘পুলিশ ভীতি সৃষ্টি করছে। আমার কর্মী ও আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। তাই ইসি ও প্রশাসনের কাছে সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছি।’

দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর হামলা, হত্যাকাণ্ড চলছে। নির্বাচনের আগে আগে এসব ঘটনা জনমনে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। সরকার অবশ্য এসব ঘটনার জন্য কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগকেই দায়ী করছে। কিন্তু তাদের এসব কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার কার্যকর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে বলে মনে হয় না। যদি তা-ই হয় এবং আওয়ামী লীগ এ রকম কর্মকাণ্ড চালাতেই থাকে, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক—সে ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচনটা কীভাবে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, সেই প্রশ্ন মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আরেকটি বিষয় বোধ হয় সরকারের ভেবে দেখা দরকার। তা হলো কোনো কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী পর্দার অন্তরালে থেকে সরকারের নাকের ডগায় বসে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কোনো অপচেষ্টা চালাচ্ছে কি না। ইনকিলাব মঞ্চের শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর প্রাণঘাতী হামলার পর এই প্রশ্নটি আরও গভীরভাবে সামনে এসেছে। কোনো পেশাদার শুটার কাউকে হত্যা করার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে দিনের পর দিন প্রকাশ্যে সেই ব্যক্তির আশপাশে থেকে নিজের চেহারা দেখাবে কি না, প্রশ্ন সেটি। অনেক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এমনটা সাধারণত হয় না। কারণ সে ক্ষেত্রে শুটার নিজেই নিজেকে চিহ্নিত করার কাজটি সহজ করে দেয়। কিন্তু ওসমান হাদির ক্ষেত্রে সেই ঘটনাটাই ঘটেছে।

তা ছাড়া, ওসমান হাদির ওপর প্রাণঘাতী হামলার পর (অবশ্য তার আগেও বেশ কয়েকবার) দেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য ভারতের জন্য স্পর্শকাতরতা সৃষ্টি করেছে। ফলে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সৃষ্ট তীব্র টানাপোড়েন আমরা কয়েক দিন ধরে দেখেছি। নির্বাচনপূর্ব সময়ে দুই দেশের মধ্যে আন্তসীমান্ত উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে, কূটনৈতিক টানাপোড়েন বৃদ্ধি পেলে, তা সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে জনমনের অস্বস্তি বাড়াবে কি না, সেটাও বিবেচনার বিষয়। কেননা, আমাদের এখন প্রধান লক্ষ্য সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান।

অবশ্য যেকোনো অজুহাতে নির্বাচন বিঘ্নিত করার কোনো প্রয়াস যে নেই, তা-ও মানুষ বিশ্বাস করে না। কারণ, মানুষ অন্তর্বর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল করার মতো নানা কর্মকাণ্ডও দেখতে পাচ্ছে। তবে সবার জানা এবং বোঝা দরকার যে আগামী নির্বাচন বিঘ্নিত হলে দেশ অনেক বড় ধরনের অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি হতে পারে। তাই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষেরই সংযত আচরণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদের বড় কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই পরিস্থিতি বোধ হয় আমাদের কারও জন্যই সুফল বয়ে আনবে না। দেশের জন্য তো নয়ই।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন কয়েকজন সেনাসদস্যের হাতে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের মুহূর্ত। জিয়াউর রহমান কেবল একজন সেনানায়ক বা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে পুনর্গঠনের কারিগর, একটি নতুন রাজনৈতিক দলের

৩০ মে ২০২৫

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সহিংসতা, আতঙ্ক, গুজব ও অনিশ্চয়তা জনজীবনে গভীর অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই সংকটময় সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজ—উভয়ের জন্যই সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো শান্ত থাকা, সংযম বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা।

৬ ঘণ্টা আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করা হয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে। বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকেই তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হলেও তিনি তাতে ভীত হননি। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় নিজের অবস্থান...

৬ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে সংখ্যার ভাষা আর মানুষের অভিজ্ঞতা এক বিন্দুতে মিলছে না। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে সেই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিফলন এখনো স্পষ্ট নয়। উচ্চ সুদের চাপ, বিনিয়োগের স্থবিরতা...

৬ ঘণ্টা আগেএম গোলাম মোস্তফা ভুইয়া

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করা হয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে। বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকেই তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হলেও তিনি তাতে ভীত হননি। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে বলেছেন, ‘ভয় পেয়ে ৫০ বছর বেঁচে থেকে লাভ নেই, যদি এই বেঁচে থাকা সমাজে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে না পারে।’

অবশেষে ওসমান হাদি সাত দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে মারা গেছেন। হাদিকে এভাবে হত্যা করে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র দেশের সব রাজনৈতিক দলের জন্য একটি রেড অ্যালার্ট। তবে রাষ্ট্র ও সরকার জুলাই যোদ্ধা ও অকুতোভয় কণ্ঠস্বরগুলোকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে দেশটা গভীর সংকটে নিপতিত হতে বাধ্য।

বহু জল্পনা-কল্পনা-আলোচনার পর দেশ যখন নির্বাচনমুখী ট্রেনে, ঠিক তখন নির্বাচনে সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থীকে আততায়ীরা নিশানা করল কেন? যার ফলে উত্তপ্ত পুরো দেশ। প্রশ্নের মুখে পড়েছে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সন্দেহ নেই, উদ্ভূত পরিস্থিতি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলে এটি আসন্ন নির্বাচনের জন্য অশনিসংকেত হয়ে উঠতে পারে। নির্বাচন ইস্যুতে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভক্তি দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড পরিস্থিতি জটিল করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে হাদির ওপর হামলাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য আরও শক্তিশালীরূপে ফিরে এসেছে জুলাই আন্দোলনের পর লুণ্ঠিত অস্ত্রের বিষয়টি। সে সময়ে এই অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা গেলে এখনকার উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি নাও হতে পারত বলে অনেকের ধারণা।

এখন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর অনেকের মনে প্রশ্ন তুলেছে, নির্বাচন কি আদৌ হবে? নাকি নির্বাচন বানচালের অপতৎপরতা আরও জোরালো হয়ে উঠেছে?

এ ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রার্থীদের আতঙ্কিত করে তুলছে। এই আতঙ্কের কারণেই বিজয় দিবসের দিন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের বিএনপির ঘোষিত প্রার্থী নিজেকে নির্বাচন থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। ভয়ের ছায়া তাঁদের গ্রাস করছে। এরই মধ্যে হাদির ওপর আততায়ীর হামলার ঘটনা জনপ্রতিনিধি তো বটেই; জনমনেও একধরনের শঙ্কা তৈরি করেছে, যা ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অন্তরায়। ফলে জনমনে স্বস্তি ফেরাতে এ পরিস্থিতির উন্নতি একমাত্র পথ।

শুধুই কি নির্বাচন বানচাল করা, নাকি এর পেছনে আরও বড় কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে? নির্বাচন বানচাল হলে কার লাভ আর কার ক্ষতি? নির্বাচন বানচাল হলে বা দীর্ঘ সময়ের জন্য ঝুলে গেলে যাদের লাভ, হাদির ওপর হামলায় তাদের কোনো ইন্ধন রয়েছে কি না বা রাজনৈতিক বিভক্তির সুযোগ নিয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষ এই ঘটনা ঘটিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে কি না? বা দেশি-বিদেশি কোনো শক্তি চরম অস্থিরতা তৈরি করে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়?

জাতীয় নির্বাচন ঘিরে দেশজুড়ে সহিংসতা বিরাজ করছে, তার সমাধান কী? কোনো কোনো মহল ভাবছে নির্বাচন ঘিরে দেশে সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে চোরাগোপ্তা হামলা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার ও নাশকতার আশঙ্কাও আছে। তবে সরকার আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে পুলিশের পক্ষ থেকে সব রাজনৈতিক দলের জন্য নিরাপত্তা প্রটোকল দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে রাজধানীতে ৩৫২টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। শুধু রাজধানীতেই নয়, ঢাকা বিভাগেও গড় হিসাব করলে গত বছরের তুলনায় এ বছর বেশি খুন হয়েছে। এই খুনের হার বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপের অভাব।

সবাইকে মনে রাখতে হবে, এই নির্বাচনটি বানচাল হয়ে গেলে বা দীর্ঘ সময়ের জন্য ঝুলে গেলে দেশ এখন যে সংকটে আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংকট ঘনীভূত হবে। সুতরাং রাজনৈতিক আদর্শ, দর্শন ও কর্মসূচি ভিন্ন হলেও এই মুহূর্তে ক্রিয়াশীল সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য জরুরি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বারবার জাতীয় ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে, সেই ঐক্যে যে বড় ধরনের ফাটল ধরেছে, তা নানা ঘটনায় স্পষ্ট। কিন্তু এখন অন্তত হাদির এই ঘটনার পরে সেই ফাটল দূর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রত্যাশা, যথাযথ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অচিরেই উন্নতি ঘটবে। দূর হবে আস্থার সংকট। দেশ এগিয়ে যাবে একটি সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর নির্বাচনের দিকে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করা হয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে। বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকেই তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হলেও তিনি তাতে ভীত হননি। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে বলেছেন, ‘ভয় পেয়ে ৫০ বছর বেঁচে থেকে লাভ নেই, যদি এই বেঁচে থাকা সমাজে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে না পারে।’

অবশেষে ওসমান হাদি সাত দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে মারা গেছেন। হাদিকে এভাবে হত্যা করে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র দেশের সব রাজনৈতিক দলের জন্য একটি রেড অ্যালার্ট। তবে রাষ্ট্র ও সরকার জুলাই যোদ্ধা ও অকুতোভয় কণ্ঠস্বরগুলোকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে দেশটা গভীর সংকটে নিপতিত হতে বাধ্য।

বহু জল্পনা-কল্পনা-আলোচনার পর দেশ যখন নির্বাচনমুখী ট্রেনে, ঠিক তখন নির্বাচনে সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থীকে আততায়ীরা নিশানা করল কেন? যার ফলে উত্তপ্ত পুরো দেশ। প্রশ্নের মুখে পড়েছে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সন্দেহ নেই, উদ্ভূত পরিস্থিতি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলে এটি আসন্ন নির্বাচনের জন্য অশনিসংকেত হয়ে উঠতে পারে। নির্বাচন ইস্যুতে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভক্তি দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড পরিস্থিতি জটিল করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে হাদির ওপর হামলাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য আরও শক্তিশালীরূপে ফিরে এসেছে জুলাই আন্দোলনের পর লুণ্ঠিত অস্ত্রের বিষয়টি। সে সময়ে এই অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা গেলে এখনকার উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি নাও হতে পারত বলে অনেকের ধারণা।

এখন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর অনেকের মনে প্রশ্ন তুলেছে, নির্বাচন কি আদৌ হবে? নাকি নির্বাচন বানচালের অপতৎপরতা আরও জোরালো হয়ে উঠেছে?

এ ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রার্থীদের আতঙ্কিত করে তুলছে। এই আতঙ্কের কারণেই বিজয় দিবসের দিন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের বিএনপির ঘোষিত প্রার্থী নিজেকে নির্বাচন থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। ভয়ের ছায়া তাঁদের গ্রাস করছে। এরই মধ্যে হাদির ওপর আততায়ীর হামলার ঘটনা জনপ্রতিনিধি তো বটেই; জনমনেও একধরনের শঙ্কা তৈরি করেছে, যা ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অন্তরায়। ফলে জনমনে স্বস্তি ফেরাতে এ পরিস্থিতির উন্নতি একমাত্র পথ।

শুধুই কি নির্বাচন বানচাল করা, নাকি এর পেছনে আরও বড় কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে? নির্বাচন বানচাল হলে কার লাভ আর কার ক্ষতি? নির্বাচন বানচাল হলে বা দীর্ঘ সময়ের জন্য ঝুলে গেলে যাদের লাভ, হাদির ওপর হামলায় তাদের কোনো ইন্ধন রয়েছে কি না বা রাজনৈতিক বিভক্তির সুযোগ নিয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষ এই ঘটনা ঘটিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে কি না? বা দেশি-বিদেশি কোনো শক্তি চরম অস্থিরতা তৈরি করে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়?

জাতীয় নির্বাচন ঘিরে দেশজুড়ে সহিংসতা বিরাজ করছে, তার সমাধান কী? কোনো কোনো মহল ভাবছে নির্বাচন ঘিরে দেশে সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে চোরাগোপ্তা হামলা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার ও নাশকতার আশঙ্কাও আছে। তবে সরকার আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে পুলিশের পক্ষ থেকে সব রাজনৈতিক দলের জন্য নিরাপত্তা প্রটোকল দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে রাজধানীতে ৩৫২টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। শুধু রাজধানীতেই নয়, ঢাকা বিভাগেও গড় হিসাব করলে গত বছরের তুলনায় এ বছর বেশি খুন হয়েছে। এই খুনের হার বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপের অভাব।

সবাইকে মনে রাখতে হবে, এই নির্বাচনটি বানচাল হয়ে গেলে বা দীর্ঘ সময়ের জন্য ঝুলে গেলে দেশ এখন যে সংকটে আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংকট ঘনীভূত হবে। সুতরাং রাজনৈতিক আদর্শ, দর্শন ও কর্মসূচি ভিন্ন হলেও এই মুহূর্তে ক্রিয়াশীল সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য জরুরি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বারবার জাতীয় ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে, সেই ঐক্যে যে বড় ধরনের ফাটল ধরেছে, তা নানা ঘটনায় স্পষ্ট। কিন্তু এখন অন্তত হাদির এই ঘটনার পরে সেই ফাটল দূর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রত্যাশা, যথাযথ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অচিরেই উন্নতি ঘটবে। দূর হবে আস্থার সংকট। দেশ এগিয়ে যাবে একটি সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর নির্বাচনের দিকে।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন কয়েকজন সেনাসদস্যের হাতে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের মুহূর্ত। জিয়াউর রহমান কেবল একজন সেনানায়ক বা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে পুনর্গঠনের কারিগর, একটি নতুন রাজনৈতিক দলের

৩০ মে ২০২৫

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সহিংসতা, আতঙ্ক, গুজব ও অনিশ্চয়তা জনজীবনে গভীর অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই সংকটময় সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজ—উভয়ের জন্যই সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো শান্ত থাকা, সংযম বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা।

৬ ঘণ্টা আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে গণভোটের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ততই যেন জটিলতর হয়ে উঠছে। সন্ত্রাস, সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড চলেছে অব্যাহতভাবে। ফলে জনমনে প্রতিদিনই নতুন নতুন শঙ্কা, সংশয় দানা বাঁধছে।

৬ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে সংখ্যার ভাষা আর মানুষের অভিজ্ঞতা এক বিন্দুতে মিলছে না। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে সেই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিফলন এখনো স্পষ্ট নয়। উচ্চ সুদের চাপ, বিনিয়োগের স্থবিরতা...

৬ ঘণ্টা আগেড. মো. শফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে সংখ্যার ভাষা আর মানুষের অভিজ্ঞতা এক বিন্দুতে মিলছে না। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে সেই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিফলন এখনো স্পষ্ট নয়। উচ্চ সুদের চাপ, বিনিয়োগের স্থবিরতা এবং কর্মসংস্থানের সংকট—এই তিনটি বিষয় একসঙ্গে অর্থনীতির ওপর এমন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে পরিসংখ্যান আর বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একদিকে কিছু সামষ্টিক সূচকে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে বাড়তে থাকা অনিশ্চয়তা—এই দ্বৈত বাস্তবতা আজকের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সাম্প্রতিক প্রকাশনা ‘বাংলাদেশ স্টেট অব দ্য ইকোনমি ২০২৫’ এই বাস্তবতাকে পরিসংখ্যানের আয়নায় তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরুতে অর্থনীতিতে যে শ্লথগতি দেখা গিয়েছিল, তার প্রভাব এখনো পুরোপুরি কাটেনি। যদিও কিছু সূচকে পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত রয়েছে, তবু সেই পুনরুদ্ধার কতটা টেকসই, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নেমে আসে মাত্র ২ শতাংশে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বাজারে আস্থার সংকট শিল্প ও সেবা খাতে সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কৃষি খাতেও প্রবৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত সীমিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকে শিল্প খাত কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও অর্থনীতিবিদদের মতে, এই প্রবৃদ্ধির পেছনে শক্ত ভিত নেই। কারণ, টেকসই প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি বিনিয়োগ, যা এখনো দুর্বল। এখানে নতুন নির্বাচিত সরকার এলে, এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তবে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অনেক দায়িত্ব রয়েছে অর্থনীতিকে সচল রাখার বিষয়ে। নির্বাচিত সরকার এলে বিদেশি বিনিয়োগের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং অবস্থার পরিবর্তনও হবে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদহার ১০ শতাংশে স্থির রেখেছে। এই সিদ্ধান্ত স্বল্প মেয়াদে মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা কমাতে সহায়ক হলেও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পড়ছে বিনিয়োগে। উচ্চ সুদের কারণে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমে এসেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। জুন ২০২৫ নাগাদ বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৭ শতাংশের কিছু বেশি, যা একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনকভাবে কম। তাই অর্থ উপদেষ্টাকে এখানে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

একই সময়ে সরকারি ঋণ গ্রহণ বেড়ে যাওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অর্থপ্রবাহ আরও সংকুচিত হয়েছে। ফলে বেসরকারি উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় অর্থায়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নতুন শিল্প স্থাপন, বিদ্যমান শিল্প সম্প্রসারণ কিংবা উদ্ভাবনী উদ্যোগ—সবকিছুই উচ্চ সুদের চাপে থমকে যাচ্ছে। বিনিয়োগ না হলে উৎপাদন বাড়ে না, আর উৎপাদন না বাড়লে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না—এই সরল অর্থনৈতিক সত্যটি আবারও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শিল্প উৎপাদনের চিত্রও সেই বাস্তবতাকেই প্রতিফলিত করছে। যদিও কিছু মাসে শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে, তবু সামগ্রিকভাবে এই গতি স্থায়ী নয়। উৎপাদনের ধারাবাহিকতা না থাকায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে সীমিত পরিসরে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে শ্রমবাজারে।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা আনুমানিক ২৬-২৭ লাখের মধ্যে (২.৬১-২.৭৪ মিলিয়ন)। গত বছরের একই সময়ে তা ছিল ২৪ লাখ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে দেশে বেকার বেড়েছে প্রায় ৩ লাখের বেশি। বাস্তবে বেকারত্বের হার আরও অনেক বেশি বলে কেউ কেউ মনে করছেন। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বেকারত্বের হার ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঠেকেছে। চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে দেশের বেকারত্বের হার বেড়ে ৪.৬৩ শতাংশে পৌঁছেছে। শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশে সামগ্রিক বেকারত্বের হার বেড়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো যুব বেকারত্ব। শিক্ষিত তরুণদের একটি বড় অংশ কাজ, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের বাইরে রয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি কেবল অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ। তরুণ জনগোষ্ঠী যদি উৎপাদনপ্রক্রিয়ার বাইরে থাকে, তবে জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ জনসংখ্যাগত বোঝায় পরিণত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে এলেও সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি এখনো সীমিত। খাদ্য মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কে নামলেও চালের দাম সাধারণ মানুষের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদন বাড়লেও বাজারে তার সুফল না পৌঁছানো বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করে। খাদ্যপণ্যের দামে সামান্য অস্থিরতাও নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটে বড় ধাক্কা দেয়। কৃষি খাতেও চ্যালেঞ্জ কম নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঘন ঘন বন্যা এবং অনিশ্চিত আবহাওয়া কৃষি উৎপাদনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। আউশ ও আমন উৎপাদনে ঘাটতির তথ্য ভবিষ্যতের খাদ্যনিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। কৃষি যদি স্থিতিশীল না থাকে, তবে মূল্যস্ফীতি ও দারিদ্র্য—দুটোই বাড়ার আশঙ্কা থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পর্যটন খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এখন সময়ের দাবি। পর্যটনশিল্প একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত, যা তুলনামূলকভাবে কম বিনিয়োগে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি কার্যকর উৎস হিসেবে কাজ করে। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে এখনো এই খাতটি যথাযথ গুরুত্ব ও পরিকল্পনার অভাবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লাভ করতে পারেনি। অন্যদিকে চীন, ভারত, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার মতো আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পর্যটন খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেওয়ার বিকল্প নেই।

এই প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু কাঠামোগত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানো, দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণ এবং বিনিয়োগ আকর্ষণে নানামুখী উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে এসব উদ্যোগের সুফল পেতে সময় লাগবে, আর সেই সময়টা অর্থনীতি কতটা সহ্য করতে পারবে—সেটিই বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রাখে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু উচ্চ সুদের চাপে বিনিয়োগ স্থবির থাকলে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে এই পুনরুদ্ধার টেকসই হবে না। এখন প্রয়োজন সুসমন্বিত নীতি, বাস্তবমুখী সংস্কার এবং এমন সিদ্ধান্ত, যা কেবল পরিসংখ্যানে নয়, মানুষের জীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে সংখ্যার ভাষা আর মানুষের অভিজ্ঞতা এক বিন্দুতে মিলছে না। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে সেই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিফলন এখনো স্পষ্ট নয়। উচ্চ সুদের চাপ, বিনিয়োগের স্থবিরতা এবং কর্মসংস্থানের সংকট—এই তিনটি বিষয় একসঙ্গে অর্থনীতির ওপর এমন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে পরিসংখ্যান আর বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একদিকে কিছু সামষ্টিক সূচকে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে বাড়তে থাকা অনিশ্চয়তা—এই দ্বৈত বাস্তবতা আজকের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সাম্প্রতিক প্রকাশনা ‘বাংলাদেশ স্টেট অব দ্য ইকোনমি ২০২৫’ এই বাস্তবতাকে পরিসংখ্যানের আয়নায় তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরুতে অর্থনীতিতে যে শ্লথগতি দেখা গিয়েছিল, তার প্রভাব এখনো পুরোপুরি কাটেনি। যদিও কিছু সূচকে পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত রয়েছে, তবু সেই পুনরুদ্ধার কতটা টেকসই, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নেমে আসে মাত্র ২ শতাংশে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বাজারে আস্থার সংকট শিল্প ও সেবা খাতে সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কৃষি খাতেও প্রবৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত সীমিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকে শিল্প খাত কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও অর্থনীতিবিদদের মতে, এই প্রবৃদ্ধির পেছনে শক্ত ভিত নেই। কারণ, টেকসই প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি বিনিয়োগ, যা এখনো দুর্বল। এখানে নতুন নির্বাচিত সরকার এলে, এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তবে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অনেক দায়িত্ব রয়েছে অর্থনীতিকে সচল রাখার বিষয়ে। নির্বাচিত সরকার এলে বিদেশি বিনিয়োগের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং অবস্থার পরিবর্তনও হবে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদহার ১০ শতাংশে স্থির রেখেছে। এই সিদ্ধান্ত স্বল্প মেয়াদে মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা কমাতে সহায়ক হলেও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পড়ছে বিনিয়োগে। উচ্চ সুদের কারণে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমে এসেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। জুন ২০২৫ নাগাদ বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৭ শতাংশের কিছু বেশি, যা একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনকভাবে কম। তাই অর্থ উপদেষ্টাকে এখানে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

একই সময়ে সরকারি ঋণ গ্রহণ বেড়ে যাওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অর্থপ্রবাহ আরও সংকুচিত হয়েছে। ফলে বেসরকারি উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় অর্থায়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নতুন শিল্প স্থাপন, বিদ্যমান শিল্প সম্প্রসারণ কিংবা উদ্ভাবনী উদ্যোগ—সবকিছুই উচ্চ সুদের চাপে থমকে যাচ্ছে। বিনিয়োগ না হলে উৎপাদন বাড়ে না, আর উৎপাদন না বাড়লে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না—এই সরল অর্থনৈতিক সত্যটি আবারও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শিল্প উৎপাদনের চিত্রও সেই বাস্তবতাকেই প্রতিফলিত করছে। যদিও কিছু মাসে শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে, তবু সামগ্রিকভাবে এই গতি স্থায়ী নয়। উৎপাদনের ধারাবাহিকতা না থাকায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে সীমিত পরিসরে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে শ্রমবাজারে।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা আনুমানিক ২৬-২৭ লাখের মধ্যে (২.৬১-২.৭৪ মিলিয়ন)। গত বছরের একই সময়ে তা ছিল ২৪ লাখ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে দেশে বেকার বেড়েছে প্রায় ৩ লাখের বেশি। বাস্তবে বেকারত্বের হার আরও অনেক বেশি বলে কেউ কেউ মনে করছেন। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বেকারত্বের হার ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঠেকেছে। চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে দেশের বেকারত্বের হার বেড়ে ৪.৬৩ শতাংশে পৌঁছেছে। শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশে সামগ্রিক বেকারত্বের হার বেড়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো যুব বেকারত্ব। শিক্ষিত তরুণদের একটি বড় অংশ কাজ, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের বাইরে রয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি কেবল অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ। তরুণ জনগোষ্ঠী যদি উৎপাদনপ্রক্রিয়ার বাইরে থাকে, তবে জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ জনসংখ্যাগত বোঝায় পরিণত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে এলেও সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি এখনো সীমিত। খাদ্য মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কে নামলেও চালের দাম সাধারণ মানুষের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদন বাড়লেও বাজারে তার সুফল না পৌঁছানো বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করে। খাদ্যপণ্যের দামে সামান্য অস্থিরতাও নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটে বড় ধাক্কা দেয়। কৃষি খাতেও চ্যালেঞ্জ কম নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঘন ঘন বন্যা এবং অনিশ্চিত আবহাওয়া কৃষি উৎপাদনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। আউশ ও আমন উৎপাদনে ঘাটতির তথ্য ভবিষ্যতের খাদ্যনিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। কৃষি যদি স্থিতিশীল না থাকে, তবে মূল্যস্ফীতি ও দারিদ্র্য—দুটোই বাড়ার আশঙ্কা থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পর্যটন খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এখন সময়ের দাবি। পর্যটনশিল্প একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত, যা তুলনামূলকভাবে কম বিনিয়োগে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি কার্যকর উৎস হিসেবে কাজ করে। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে এখনো এই খাতটি যথাযথ গুরুত্ব ও পরিকল্পনার অভাবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লাভ করতে পারেনি। অন্যদিকে চীন, ভারত, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার মতো আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পর্যটন খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেওয়ার বিকল্প নেই।

এই প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু কাঠামোগত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানো, দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণ এবং বিনিয়োগ আকর্ষণে নানামুখী উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে এসব উদ্যোগের সুফল পেতে সময় লাগবে, আর সেই সময়টা অর্থনীতি কতটা সহ্য করতে পারবে—সেটিই বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রাখে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু উচ্চ সুদের চাপে বিনিয়োগ স্থবির থাকলে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে এই পুনরুদ্ধার টেকসই হবে না। এখন প্রয়োজন সুসমন্বিত নীতি, বাস্তবমুখী সংস্কার এবং এমন সিদ্ধান্ত, যা কেবল পরিসংখ্যানে নয়, মানুষের জীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে পারে।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন কয়েকজন সেনাসদস্যের হাতে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের মুহূর্ত। জিয়াউর রহমান কেবল একজন সেনানায়ক বা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে পুনর্গঠনের কারিগর, একটি নতুন রাজনৈতিক দলের

৩০ মে ২০২৫

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সহিংসতা, আতঙ্ক, গুজব ও অনিশ্চয়তা জনজীবনে গভীর অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই সংকটময় সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজ—উভয়ের জন্যই সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো শান্ত থাকা, সংযম বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা।

৬ ঘণ্টা আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে গণভোটের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ততই যেন জটিলতর হয়ে উঠছে। সন্ত্রাস, সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড চলেছে অব্যাহতভাবে। ফলে জনমনে প্রতিদিনই নতুন নতুন শঙ্কা, সংশয় দানা বাঁধছে।

৬ ঘণ্টা আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করা হয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে। বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকেই তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হলেও তিনি তাতে ভীত হননি। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় নিজের অবস্থান...

৬ ঘণ্টা আগে