জাহীদ রেজা নূর

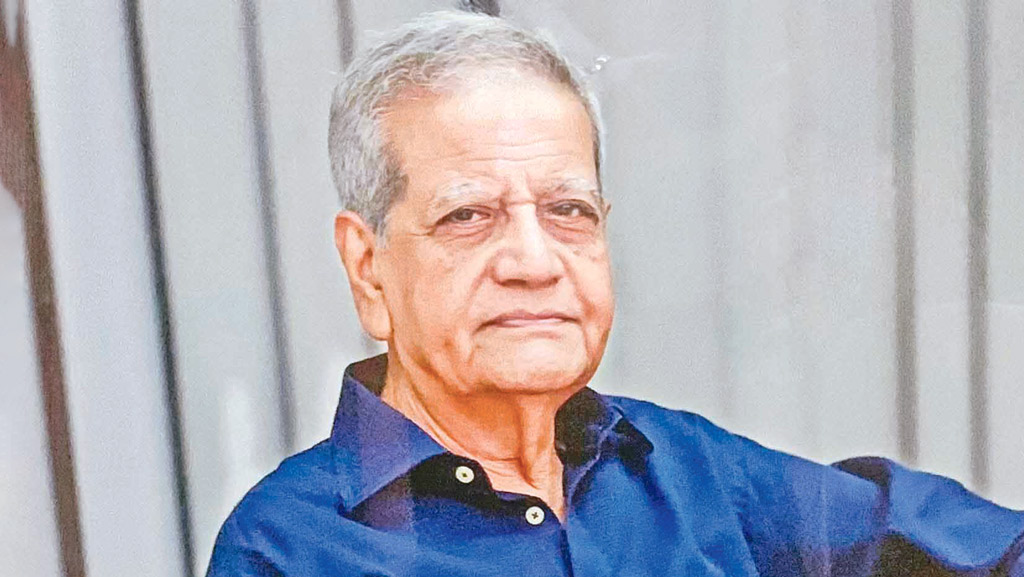

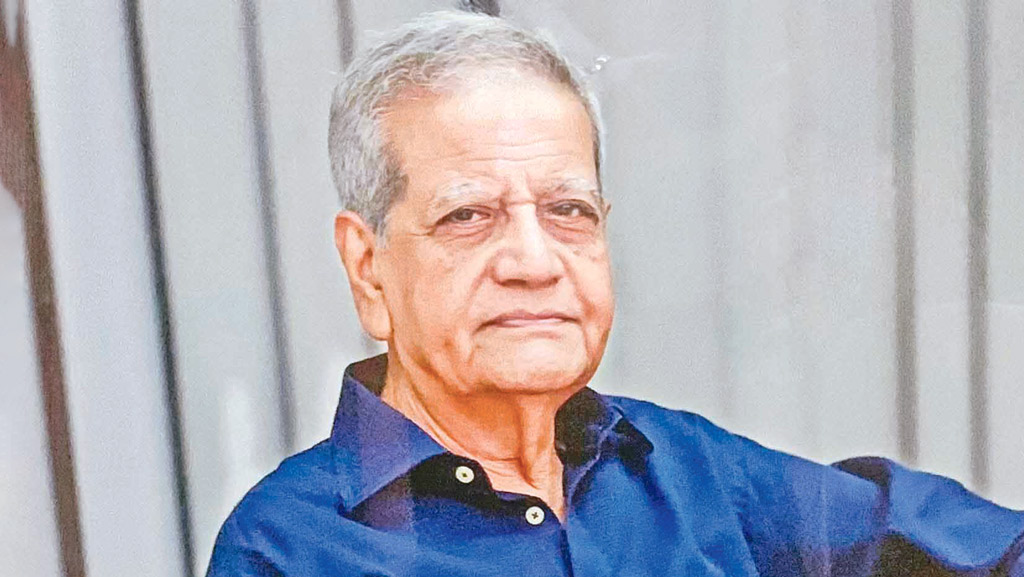

সাংবাদিকতার স্বর্ণযুগের শেষ ডাকসাইটে প্রতিনিধি তোয়াব খান চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর মাঝ দিয়ে সমাপ্তি ঘটল বর্ণাঢ্য একটি ইতিহাসের। স্বাধিকার আন্দোলনের সময়, বিশেষ করে গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রাজনীতি ও সাংবাদিকতা যখন পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে, তখন সাংবাদিকদের মূল্য ছিল, রাজনীতিবিদদের মধ্যে আদর্শ ছিল। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাজনীতিক এবং সাংবাদিক একজোট হয়ে পথ পাড়ি দিয়েছেন। সেই পথের একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন তোয়াব খান।

আমাদের সাংবাদিকতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে মওলানা আকরম খাঁদের যুগের পর আমরা তিনজন সম্পাদককে পেয়েছিলাম, যাঁরা সব দিক থেকেই সাংবাদিকতাকে বসিয়েছিলেন সমাজের উচ্চাসনে। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী এবং আবদুস সালাম—সেই তিনটি নাম। সে সময় বা তারও আগে থেকে এই পেশায় এসে যুক্ত হচ্ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী তরুণেরা।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ১৯৩৬ সাল থেকে দৈনিক আজাদ পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। সম্পাদক ছিলেন আকরম খাঁ, বার্তা সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের। দেশভাগের পর দৈনিক আজাদ চলে আসে পূর্ব বাংলার ঢাকায়। সেটা ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর। দৈনিক ইত্তেহাদ তখনো প্রকাশ হতো কলকাতা থেকে। দৈনিক আজাদ মুসলিম লীগের মুখপত্র হলেও লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কারণে ভাষা আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের পক্ষ নিয়েছিল। এ সময় দৈনিক আজাদের বার্তা সম্পাদক ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। ভাষা আন্দোলনের খবর ছাপানোর ব্যাপারে তিনি মওলানা আকরম খাঁর কাছ থেকে কোনো বাধার সম্মুখীন হননি।

ভাষা আন্দোলনের সময় গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলোর মধ্যে ছিল আজাদ, মর্নিং নিউজ, অবজারভার, সংবাদ। সাপ্তাহিকগুলোর মধ্যে ছিল সৈনিক ও ইত্তেফাক। সিলেট থেকে প্রকাশিত নওবেলাল পত্রিকায়ও ভাষা আন্দোলন হয়ে উঠেছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা আন্দোলনের খবর প্রকাশে ‘সংবাদ’ আর ‘মর্নিং নিউজ’-এর ভূমিকা সন্তোষজনক ছিল না।

পরবর্তীকালে, মূলত ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে যখন সাংবাদিকতা পেশাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তখন সংবাদপত্রের বার্তা বিভাগে যাঁরা পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে শাসন করেছেন, তাঁদের মধ্যে সিরাজুদ্দীন হোসেন, কে জি মুস্তাফা, এবিএম মূসা এবং তোয়াব খানের কথা অগ্রগণ্য। সিরাজুদ্দীন হোসেন সাংবাদিকতায় এসেছেন ভারতভাগের আগে। আজাদ পত্রিকায় তিনি কাজ করতেন। সেকালেই কে জি মুস্তাফা আজাদে কাজ করে সাংবাদিকতা শুরু করেছেন। এবিএম মূসা সাংবাদিকতায় এসেছেন দৈনিক ইনসাফের মাধ্যমে, ১৯৫০ সালে। এরপর পাকিস্তান অবজারভারে কেটেছে তাঁর সাংবাদিকতার সেরা সময়টা। আর তোয়াব খান সাংবাদিকতায় আসেন দৈনিক জনতার মাধ্যমে, ১৯৫৩ সালে। দৈনিক পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার আগে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক ছিলেন।

এই ইতিহাস টেনে আনার ব্যাপারে একটা ছোট কৈফিয়ত দিতে চাই। সিরাজুদ্দীন হোসেনের পুত্র হিসেবে শৈশব থেকেই সাংবাদিকতা ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সঙ্গে আমাদের চেনা-জানা-পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। যে চারজন বার্তা সম্পাদকের কথা এখানে বললাম, তাঁরা ছাড়াও অনেক প্রতিভাবান সাংবাদিক এই সময়ে কাজ করেছেন। বার্তা বিভাগে সৈয়দ নুরুদ্দীন, আসাফউদ্দৌলা রেজা, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, এম আর আখতার মুকুল, খন্দকার আবু তালেব প্রমুখের নাম এখানে অনায়াসেই আসতে পারে। সম্পাদকীয় বিভাগে রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, শহীদুল্লা কায়সার, আহমেদুর রহমান, মোজাম্মেল হক, সন্তোষ গুপ্ত, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী প্রমুখের নামও আসবে। আসবে কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসের নাম। তাঁরা ছাড়া আরও অনেক কীর্তিমান সাংবাদিক সে সময় পত্রিকা অফিসগুলোকে আন্দোলনের সূতিকাগারে পরিণত করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের পর যখন এ দেশে সাংবাদিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে, পূর্ব বাংলার মানুষ যখন বুঝতে শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এই ভূখণ্ডকে তাদের শোষণ-ভূমি হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, তখন অন্য রকম একটি সময় এসে হাজির হয়। বাংলার মানুষ তখন তার সংস্কৃতি, তার ভাষা, তার অতীত ঐতিহ্য ইত্যাদির দিকে চোখ ফেরায় এবং এ কাজে রাজনীতি, সংস্কৃতির পাশাপাশি সংবাদপত্র হয়ে ওঠে আন্দোলনের হাতিয়ার।

এরও যে পটভূমি, তা ব্যাখ্যা না করলে একালের পাঠকের কাছে সময়টি ধোঁয়াটে হয়ে থাকবে। পঞ্চাশ দশকের শেষে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেছেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালন নিয়ে টগবগ করে ফুটছে বাঙালির রক্ত, বাষট্টি সালে শিক্ষানীতি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে আইয়ুব খানকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্বৈরাচারী রাষ্ট্রক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা তাঁদের আছে। এই পটভূমিতে তৎকালীন সাংবাদিকতা বিকশিত হয়েছে। ফলে চৌষট্টির দাঙ্গা যখন বাধানো হলো, তখন পূর্ব বাংলায় নির্বিচারে হিন্দু নিধন শুরু করেছিল ইসলামি জোশে বলীয়ান মুসলমানরা। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং সে দাঙ্গাকে প্রতিহত করার জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, তা ছিল এ দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক বলিষ্ঠ সংযোজন।

তৎকালীন সাংবাদিকতার দুটো উদাহরণ দিয়ে বলতে চাইব, জনগণের সঙ্গে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার এ রকম অপূর্ব মিলন ঘটানোর জন্য যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন তোয়াব খান। ঘটনা দুটোর একটি ১৯৬১ সালের, অন্যটি ১৯৬৪ সালের।

তৎকালীন সাংবাদিকতার দুটো উদাহরণ দিয়ে বলতে চাইব, জনগণের সঙ্গে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার এ রকম অপূর্ব মিলন ঘটানোর জন্য যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন তোয়াব খান। ঘটনা দুটোর একটি ১৯৬১ সালের, অন্যটি ১৯৬৪ সালের।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন নিয়ে ১৯৬১ সালে পত্রপত্রিকায় যে দ্বৈরথ চলে, সেটা নিয়েই আমাদের প্রথম আলোচনা। সে বছর এপ্রিল মাসে আজাদ পত্রিকায় ‘রবীন্দ্রনাথ ও মওলানা আজাদ’ নামে একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ ও মওলানা আজাদের সমালোচনা করা হয়। সে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বলা হয়, ‘রবীন্দ্রনাথের দোহাই পাড়িয়া অখণ্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামদ্দুনিক

জীবনের বিপদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না।’

এরপর এ প্রসঙ্গে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ইত্তেফাক এবং সংবাদ। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই বিতর্ক একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। সে সময় সিরাজুদ্দীন হোসেন ইত্তেফাকে এবং তোয়াব খান সংবাদে চাকরি করতেন। অতিগুরুত্বের সঙ্গে তাঁরা ইত্তেফাক ও সংবাদে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে প্রচারণা চালিয়ে যান। আজাদ নিয়েছিল রবীন্দ্রবিরোধী ভূমিকা। খবরের পাতা আর সম্পাদকীয় পাতা মিলে যে অনবদ্য কাজগুলো হয়েছিল, তার কিছুটা প্রশংসা পেতেই পারেন তোয়াব খান। সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের যুগল পদচারণে সেবার

মোট এগারো দিন ধরে ঢাকায় পালিত হয়েছিল রবীন্দ্র উৎসব।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯৬৪ সালের। ১৯৬৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারতের শ্রীনগরের হজরতবাল দরগাহ শরিফে সংরক্ষিত হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাথার চুল চুরি হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। আব্দুল হাই নামে এক লোক, যিনি ইসলামিক বোর্ডের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য, পূর্ব পাকিস্তানের সব হিন্দু এবং অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন, হজরতবাল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের মুসলিমরা কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখালে তার কোনো দায় নেই।

ফলে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে উঠল দাঙ্গার আদর্শ ক্ষেত্র। মোনায়েম খান আর সবুর খান ছিলেন এই দাঙ্গা বাধানোর নাটের গুরু। পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল মানুষ রুখে দাঁড়ালেন। ইত্তেফাক, সংবাদ, আজাদ এবং অবজারভার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ১৯৬৪ সালের ১৬ জানুয়ারি অভিন্ন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিল ‘পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও’। এই সম্পাদকীয় খসড়া তৈরি করেছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। এরপর তা চার পত্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় সংবাদের বার্তা সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান।

অবজারভারের বার্তা সম্পাদক ছিলেন সম্ভবত এবিএম মূসা। আজাদের বার্তা সম্পাদক কে ছিলেন, তা স্মরণে আসছে না। তবে ওই দিন চারটি পত্রিকাতেই প্রথম পাতায় এই সম্পাদকীয় ছাপা হলে দাঙ্গার লেলিহান শিখা স্তিমিত হয়েছিল। সেই কালের কথা যত জানানো যাবে, ততই তা হবে ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতার জন্য দামি। যাঁরা জানেন, তাঁরা লিখলে ভালো হয়।

২. এবার ব্যক্তিগত ঋণের বিষয়ে দুটো কথা। ১৯৯৬ সালে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরেছি। লেখালেখির অভ্যাস আছে। দৈনিক সংবাদে কয়েকটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশ পেয়েছে। এ রকম সময় আমার মেজো ভাই শাহীন রেজা নূর আমাকে নিয়ে গেলেন তোয়াব কাকার কাছে। তিনি তখন দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক। মতিঝিলে অফিস।

আমার পড়াশোনার বিষয়, লেখালেখির ধরন বিষয়ে সব শুনে তিনি বললেন, ‘রুশ ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়েছ। তুমি ওই ভাষা আর সাহিত্য থেকেই জীবনের পথ বেছে নিতে পারবে। ওদের ভাষা আর সাহিত্য দুটোই খুব ধনী। লেগে থাকো। দেখবে এই পড়াশোনাই তোমাকে পথ দেখাবে।’ তিনি চতুরঙ্গ পাতায় ধারাবাহিকভাবে আমার ‘আজকের রাশিয়া’ সিরিজটি ছেপেছিলেন। চেখভ ও ম্যাক্সিম গোর্কির কথোপকথন ছেপেছিলেন।

এখন বুঝি, এ বিষয়ে কতটা দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর। এখনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় রুশ পত্রিকা, ভাষা এবং সাহিত্য আমার প্রধান অবলম্বন।সিরাজুদ্দীন হোসেনের লেখা ‘মঞ্চে নেপথ্যে’ বই প্রকাশনা উৎসবে তিনি সেকালের সাংবাদিকতা নিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেটাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ গত বছর আমি আর আজকের পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সেলিম খান তাঁর কাছে গিয়েছিলাম ১৫ আগস্ট বিষয়ে শুনতে। সেটাই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। খুবই আদর করেছিলেন তিনি। তাঁর সেই মুখাবয়বটিই এখন ভাসছে আমার চোখে।

লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

সাংবাদিকতার স্বর্ণযুগের শেষ ডাকসাইটে প্রতিনিধি তোয়াব খান চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর মাঝ দিয়ে সমাপ্তি ঘটল বর্ণাঢ্য একটি ইতিহাসের। স্বাধিকার আন্দোলনের সময়, বিশেষ করে গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রাজনীতি ও সাংবাদিকতা যখন পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে, তখন সাংবাদিকদের মূল্য ছিল, রাজনীতিবিদদের মধ্যে আদর্শ ছিল। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাজনীতিক এবং সাংবাদিক একজোট হয়ে পথ পাড়ি দিয়েছেন। সেই পথের একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন তোয়াব খান।

আমাদের সাংবাদিকতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে মওলানা আকরম খাঁদের যুগের পর আমরা তিনজন সম্পাদককে পেয়েছিলাম, যাঁরা সব দিক থেকেই সাংবাদিকতাকে বসিয়েছিলেন সমাজের উচ্চাসনে। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী এবং আবদুস সালাম—সেই তিনটি নাম। সে সময় বা তারও আগে থেকে এই পেশায় এসে যুক্ত হচ্ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী তরুণেরা।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ১৯৩৬ সাল থেকে দৈনিক আজাদ পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। সম্পাদক ছিলেন আকরম খাঁ, বার্তা সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের। দেশভাগের পর দৈনিক আজাদ চলে আসে পূর্ব বাংলার ঢাকায়। সেটা ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর। দৈনিক ইত্তেহাদ তখনো প্রকাশ হতো কলকাতা থেকে। দৈনিক আজাদ মুসলিম লীগের মুখপত্র হলেও লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কারণে ভাষা আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের পক্ষ নিয়েছিল। এ সময় দৈনিক আজাদের বার্তা সম্পাদক ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। ভাষা আন্দোলনের খবর ছাপানোর ব্যাপারে তিনি মওলানা আকরম খাঁর কাছ থেকে কোনো বাধার সম্মুখীন হননি।

ভাষা আন্দোলনের সময় গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলোর মধ্যে ছিল আজাদ, মর্নিং নিউজ, অবজারভার, সংবাদ। সাপ্তাহিকগুলোর মধ্যে ছিল সৈনিক ও ইত্তেফাক। সিলেট থেকে প্রকাশিত নওবেলাল পত্রিকায়ও ভাষা আন্দোলন হয়ে উঠেছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা আন্দোলনের খবর প্রকাশে ‘সংবাদ’ আর ‘মর্নিং নিউজ’-এর ভূমিকা সন্তোষজনক ছিল না।

পরবর্তীকালে, মূলত ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে যখন সাংবাদিকতা পেশাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তখন সংবাদপত্রের বার্তা বিভাগে যাঁরা পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে শাসন করেছেন, তাঁদের মধ্যে সিরাজুদ্দীন হোসেন, কে জি মুস্তাফা, এবিএম মূসা এবং তোয়াব খানের কথা অগ্রগণ্য। সিরাজুদ্দীন হোসেন সাংবাদিকতায় এসেছেন ভারতভাগের আগে। আজাদ পত্রিকায় তিনি কাজ করতেন। সেকালেই কে জি মুস্তাফা আজাদে কাজ করে সাংবাদিকতা শুরু করেছেন। এবিএম মূসা সাংবাদিকতায় এসেছেন দৈনিক ইনসাফের মাধ্যমে, ১৯৫০ সালে। এরপর পাকিস্তান অবজারভারে কেটেছে তাঁর সাংবাদিকতার সেরা সময়টা। আর তোয়াব খান সাংবাদিকতায় আসেন দৈনিক জনতার মাধ্যমে, ১৯৫৩ সালে। দৈনিক পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার আগে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক ছিলেন।

এই ইতিহাস টেনে আনার ব্যাপারে একটা ছোট কৈফিয়ত দিতে চাই। সিরাজুদ্দীন হোসেনের পুত্র হিসেবে শৈশব থেকেই সাংবাদিকতা ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সঙ্গে আমাদের চেনা-জানা-পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। যে চারজন বার্তা সম্পাদকের কথা এখানে বললাম, তাঁরা ছাড়াও অনেক প্রতিভাবান সাংবাদিক এই সময়ে কাজ করেছেন। বার্তা বিভাগে সৈয়দ নুরুদ্দীন, আসাফউদ্দৌলা রেজা, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, এম আর আখতার মুকুল, খন্দকার আবু তালেব প্রমুখের নাম এখানে অনায়াসেই আসতে পারে। সম্পাদকীয় বিভাগে রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, শহীদুল্লা কায়সার, আহমেদুর রহমান, মোজাম্মেল হক, সন্তোষ গুপ্ত, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী প্রমুখের নামও আসবে। আসবে কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসের নাম। তাঁরা ছাড়া আরও অনেক কীর্তিমান সাংবাদিক সে সময় পত্রিকা অফিসগুলোকে আন্দোলনের সূতিকাগারে পরিণত করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের পর যখন এ দেশে সাংবাদিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে, পূর্ব বাংলার মানুষ যখন বুঝতে শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এই ভূখণ্ডকে তাদের শোষণ-ভূমি হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, তখন অন্য রকম একটি সময় এসে হাজির হয়। বাংলার মানুষ তখন তার সংস্কৃতি, তার ভাষা, তার অতীত ঐতিহ্য ইত্যাদির দিকে চোখ ফেরায় এবং এ কাজে রাজনীতি, সংস্কৃতির পাশাপাশি সংবাদপত্র হয়ে ওঠে আন্দোলনের হাতিয়ার।

এরও যে পটভূমি, তা ব্যাখ্যা না করলে একালের পাঠকের কাছে সময়টি ধোঁয়াটে হয়ে থাকবে। পঞ্চাশ দশকের শেষে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেছেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালন নিয়ে টগবগ করে ফুটছে বাঙালির রক্ত, বাষট্টি সালে শিক্ষানীতি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে আইয়ুব খানকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্বৈরাচারী রাষ্ট্রক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা তাঁদের আছে। এই পটভূমিতে তৎকালীন সাংবাদিকতা বিকশিত হয়েছে। ফলে চৌষট্টির দাঙ্গা যখন বাধানো হলো, তখন পূর্ব বাংলায় নির্বিচারে হিন্দু নিধন শুরু করেছিল ইসলামি জোশে বলীয়ান মুসলমানরা। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং সে দাঙ্গাকে প্রতিহত করার জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, তা ছিল এ দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক বলিষ্ঠ সংযোজন।

তৎকালীন সাংবাদিকতার দুটো উদাহরণ দিয়ে বলতে চাইব, জনগণের সঙ্গে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার এ রকম অপূর্ব মিলন ঘটানোর জন্য যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন তোয়াব খান। ঘটনা দুটোর একটি ১৯৬১ সালের, অন্যটি ১৯৬৪ সালের।

তৎকালীন সাংবাদিকতার দুটো উদাহরণ দিয়ে বলতে চাইব, জনগণের সঙ্গে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার এ রকম অপূর্ব মিলন ঘটানোর জন্য যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন তোয়াব খান। ঘটনা দুটোর একটি ১৯৬১ সালের, অন্যটি ১৯৬৪ সালের।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন নিয়ে ১৯৬১ সালে পত্রপত্রিকায় যে দ্বৈরথ চলে, সেটা নিয়েই আমাদের প্রথম আলোচনা। সে বছর এপ্রিল মাসে আজাদ পত্রিকায় ‘রবীন্দ্রনাথ ও মওলানা আজাদ’ নামে একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ ও মওলানা আজাদের সমালোচনা করা হয়। সে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বলা হয়, ‘রবীন্দ্রনাথের দোহাই পাড়িয়া অখণ্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামদ্দুনিক

জীবনের বিপদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না।’

এরপর এ প্রসঙ্গে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ইত্তেফাক এবং সংবাদ। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই বিতর্ক একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। সে সময় সিরাজুদ্দীন হোসেন ইত্তেফাকে এবং তোয়াব খান সংবাদে চাকরি করতেন। অতিগুরুত্বের সঙ্গে তাঁরা ইত্তেফাক ও সংবাদে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে প্রচারণা চালিয়ে যান। আজাদ নিয়েছিল রবীন্দ্রবিরোধী ভূমিকা। খবরের পাতা আর সম্পাদকীয় পাতা মিলে যে অনবদ্য কাজগুলো হয়েছিল, তার কিছুটা প্রশংসা পেতেই পারেন তোয়াব খান। সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের যুগল পদচারণে সেবার

মোট এগারো দিন ধরে ঢাকায় পালিত হয়েছিল রবীন্দ্র উৎসব।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯৬৪ সালের। ১৯৬৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারতের শ্রীনগরের হজরতবাল দরগাহ শরিফে সংরক্ষিত হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাথার চুল চুরি হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। আব্দুল হাই নামে এক লোক, যিনি ইসলামিক বোর্ডের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য, পূর্ব পাকিস্তানের সব হিন্দু এবং অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন, হজরতবাল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের মুসলিমরা কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখালে তার কোনো দায় নেই।

ফলে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে উঠল দাঙ্গার আদর্শ ক্ষেত্র। মোনায়েম খান আর সবুর খান ছিলেন এই দাঙ্গা বাধানোর নাটের গুরু। পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল মানুষ রুখে দাঁড়ালেন। ইত্তেফাক, সংবাদ, আজাদ এবং অবজারভার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ১৯৬৪ সালের ১৬ জানুয়ারি অভিন্ন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিল ‘পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও’। এই সম্পাদকীয় খসড়া তৈরি করেছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। এরপর তা চার পত্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় সংবাদের বার্তা সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান।

অবজারভারের বার্তা সম্পাদক ছিলেন সম্ভবত এবিএম মূসা। আজাদের বার্তা সম্পাদক কে ছিলেন, তা স্মরণে আসছে না। তবে ওই দিন চারটি পত্রিকাতেই প্রথম পাতায় এই সম্পাদকীয় ছাপা হলে দাঙ্গার লেলিহান শিখা স্তিমিত হয়েছিল। সেই কালের কথা যত জানানো যাবে, ততই তা হবে ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতার জন্য দামি। যাঁরা জানেন, তাঁরা লিখলে ভালো হয়।

২. এবার ব্যক্তিগত ঋণের বিষয়ে দুটো কথা। ১৯৯৬ সালে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরেছি। লেখালেখির অভ্যাস আছে। দৈনিক সংবাদে কয়েকটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশ পেয়েছে। এ রকম সময় আমার মেজো ভাই শাহীন রেজা নূর আমাকে নিয়ে গেলেন তোয়াব কাকার কাছে। তিনি তখন দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক। মতিঝিলে অফিস।

আমার পড়াশোনার বিষয়, লেখালেখির ধরন বিষয়ে সব শুনে তিনি বললেন, ‘রুশ ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়েছ। তুমি ওই ভাষা আর সাহিত্য থেকেই জীবনের পথ বেছে নিতে পারবে। ওদের ভাষা আর সাহিত্য দুটোই খুব ধনী। লেগে থাকো। দেখবে এই পড়াশোনাই তোমাকে পথ দেখাবে।’ তিনি চতুরঙ্গ পাতায় ধারাবাহিকভাবে আমার ‘আজকের রাশিয়া’ সিরিজটি ছেপেছিলেন। চেখভ ও ম্যাক্সিম গোর্কির কথোপকথন ছেপেছিলেন।

এখন বুঝি, এ বিষয়ে কতটা দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর। এখনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় রুশ পত্রিকা, ভাষা এবং সাহিত্য আমার প্রধান অবলম্বন।সিরাজুদ্দীন হোসেনের লেখা ‘মঞ্চে নেপথ্যে’ বই প্রকাশনা উৎসবে তিনি সেকালের সাংবাদিকতা নিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেটাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ গত বছর আমি আর আজকের পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সেলিম খান তাঁর কাছে গিয়েছিলাম ১৫ আগস্ট বিষয়ে শুনতে। সেটাই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। খুবই আদর করেছিলেন তিনি। তাঁর সেই মুখাবয়বটিই এখন ভাসছে আমার চোখে।

লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

‘দুই দিন আগেই বাড়ি থেকে পাথরঘাটায় চলে এসেছি। এখন পুরোনো জাল সেলাই করছি। এক সপ্তাহের বাজারও করে এনেছি। আজ বিকেলে সাগর মোহনায় যাব, গভীর রাত থেকে জাল ফেলব।’ কথাগুলো বলছিলেন বরগুনা সদরের বাইনচটকী এলাকার জেলে হোসেন আলী। গতকাল বুধবার সকালে বরগুনার পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে কথা হয় তাঁর...

১২ জুন ২০২৫

ভারতের স্থলবন্দর নিষেধাজ্ঞার পর সীমান্তে আটকে থাকা তৈরি পোশাক, খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের ট্রাকগুলো ফেরত আনছেন রপ্তানিকারকেরা। তবে যেসব ট্রাক বন্দরে ঢুকে গিয়েছিল, সেগুলো ভারতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব ট্রাক ঢুকতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

১৯ মে ২০২৫

আধুনিক যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর একটি হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রত্নসম্ভার। গতকাল বুধবার হংকংয়ে বিখ্যাত আর্ট নিলাম কোম্পানি সাদাবি’স-এর এক নিলামে এগুলো তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

০৮ মে ২০২৫

পাকিস্তানে ভারতের হামলার সমালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনও এই হামলাকে ‘দুঃখজনক’ বলে অভিহিত করেছে। উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘও। উত্তেজনা যেন আরও না বাড়ে, সে জন্য দুই পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ। এদিকে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে...

০৮ মে ২০২৫