মাহফুজুল ইসলাম, ঢাকা

দেশে কাজের সুযোগের অভাব বাড়ছে। কর্মক্ষম মানুষ বাড়ছে, অথচ সেই তুলনায় কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে কম। ফলে বাড়ছে এ দুইয়ের ব্যবধান। আবার যারা কর্মক্ষম, তাদের বড় একটা অংশ শ্রমের বিনিময়ে নিচ্ছে না মজুরি। যারা কাজ খুঁজছে, তারা তাদের যোগ্যতার মানে কাজ পায় না। যাদের কাজ রয়েছে, তাদের মজুরি প্রত্যাশিতের চেয়ে অনেক কম। কিছু মানুষ এমনকি যেকোনো কাজ করতে রাজি, তা-ও সেভাবে সুযোগ নেই।

কর্মসংস্থানে এলাকা এবং লৈঙ্গিকভিত্তিক বৈষম্যও প্রবল। নারীর তুলনায় পুরুষই কাজ পাচ্ছে বেশি। এসবের প্রভাব পড়েছে সার্বিক বেকারত্বে। শ্রমবাজারের এই দ্বিমুখী বাস্তবতা আগামী কর্মপ্রত্যাশীদের জন্য বেশ অস্বস্তিকর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ-২০২৩ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এমন তথ্য মিলেছে।

এই জরিপে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বিনিয়োগের স্বল্পতা—সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতিতে যে বড় চাপ রয়েছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে শ্রমবাজারে। তদুপরি, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং কর্মমুখী শিক্ষার অপ্রতুলতাও কর্মসংস্থান না বাড়ার পেছনে দায়ী। যদিও এই পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে, যেগুলোতে ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

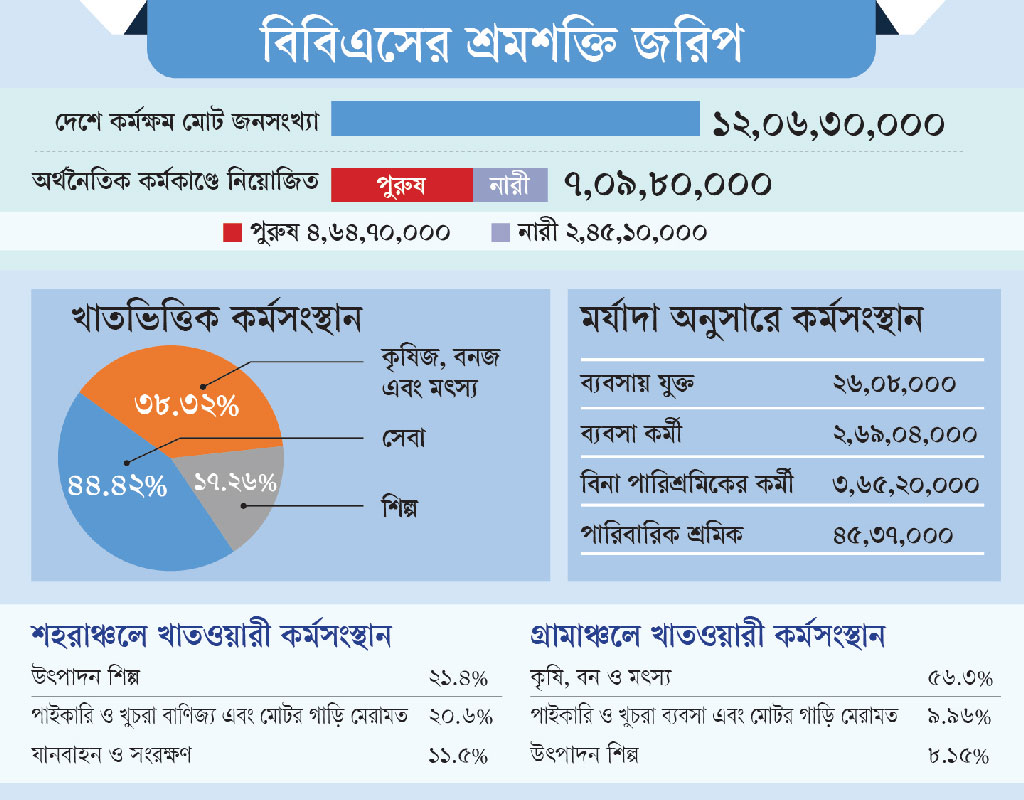

২০২৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৮ কোটি, তাদের মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৬ লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল ৭ কোটি ৯ লাখ ৮০ হাজার জন।

অন্যদিকে, ২০২২ সালের জরিপে বলা হয়, দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৫১ লাখ, তাদের মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ছিল ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৭০ হাজার। এর মধ্যে ৭ কোটি ৪ লাখ ৭০ হাজার জন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল।

অর্থাৎ ২০২৩ সালে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০২২ সালের তুলনায় ১২ লাখ ৬০ হাজার বেড়ে হয়েছে ১২ কোটি ৬ লাখ ৩০ হাজার। সেখানে কর্মসংস্থান বেড়েছে ৫ লাখ ১০ হাজার মানুষের। অর্থাৎ কর্মক্ষম মানুষের তুলনায় কর্মসংস্থান কম হারে হয়েছে। আবার কর্মসংস্থান যেটুকু বেড়েছে, সেখানে শহরের তুলনায় এগিয়ে গ্রামের মানুষ। যেখানে ৬২ দশমিক ৫৪ শতাংশ কর্মসংস্থানে নিয়োজিত গ্রামে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ৫০ দশমিক ২৪ শতাংশ।

এতে আরও বলা হয়, ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৯৫ লাখ ১৯ হাজার। এই সময়ে শ্রমিকদের মধ্যে ৮১ দশমিক ৫১ শতাংশ ছিল সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, যেখানে ১৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ ছিল নিরক্ষর।

জরিপে আরও উঠে এসেছে, কর্মক্ষম ৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ১০ লাখ ৫৭ হাজার বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করছে। এটি মূলত পারিবারিক বা স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক কাজ, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গণনা হলেও সরাসরি আয়ের সঙ্গে যুক্ত নয়। এভাবে দেখা যায়, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সমানুপাতিক হয়নি এবং বিনা পারিশ্রমিকে কাজের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য।

এদিকে ২০২৩ সালে দেশের মোট ৭ কোটি ৯ লাখ ৮০ হাজার কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৬৪ লাখ ৭০ হাজার এবং নারীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৫ লাখ ১০ হাজার; যা ২০২২ সালের জরিপে ছিল ৪ কোটি ৫৬ লাখ ১০ হাজার পুরুষ এবং ২ কোটি ৪৮ লাখ ৬০ হাজার নারী।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান কৃষি, বনজ ও মৎস্য খাতে রয়েছে, যেখানে মোট কর্মীর সংখ্যা ৪৪ দশমিক ৪২ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সেবা খাত, যেখানে কর্মীর সংখ্যা ৩৮ দশমিক ৩২ শতাংশ এবং তৃতীয় অবস্থানে শিল্প খাত, যেখানে কর্মীর সংখ্যা ১৭ দশমিক ২৬ শতাংশ।

শহরাঞ্চলে সেবা খাতে কর্মসংস্থানের হার অনেক বেশি, যা ৬১ দশমিক ৮৯ শতাংশ। অন্যদিকে, পল্লি অঞ্চলে কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের প্রবণতা বেশি, যেখানে ৫৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ মানুষ কৃষি খাতে নিয়োজিত। তবে কৃষি ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান বাড়লেও শিল্প খাতে তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, এই বৈষম্য দেশের শ্রমবাজারের জন্য বড় এক চ্যালেঞ্জ। এর থেকে উত্তরণে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা এবং দক্ষ শ্রমিকও তৈরি করতে হবে। আর ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিনিয়োগ বাড়লেই বাড়বে কর্মসংস্থান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তৈয়বুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিগত সরকারের সময় দেশের টাকা পাচার হয়েছে। এই টাকা দেশে বিনিয়োগ হলে দেশের অর্থনীতির চিত্র পাল্টে যেত। তিনি বলেন, সরকারের নেওয়া মেগা প্রকল্পে চাকরি দেওয়া ৫ লাখ বেড়েছে। কিন্তু পাচার হওয়া টাকা দেশে বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান আরও কয়েক গুণ বাড়ত।

অর্থাৎ শিল্পকারখানায় কর্মসংস্থান কম হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পোশাকমালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ সিনিয়র সহসভাপতি ফজলে শামীম এহসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিগত বছরে সরকার একটি গোষ্ঠীকে আর্থিক ও জ্বালানি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। সাধারণ উদ্যোক্তাদের কোনো সহযোগিতা করেনি। তাই নতুন করে শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে সরকার সত্যিকার অর্থে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে পারেনি। তাই কর্মসংস্থান বাড়েনি।

জরিপে বলা হয়েছে, ২৬ লাখ ৮ হাজার ব্যক্তি নিজস্ব ব্যবসা কার্যক্রমে নিয়োজিত এবং ২ কোটি ৬৯ লাখ ৪ হাজার তাদের অধীনে কাজ করছে।

দেশে কাজের সুযোগের অভাব বাড়ছে। কর্মক্ষম মানুষ বাড়ছে, অথচ সেই তুলনায় কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে কম। ফলে বাড়ছে এ দুইয়ের ব্যবধান। আবার যারা কর্মক্ষম, তাদের বড় একটা অংশ শ্রমের বিনিময়ে নিচ্ছে না মজুরি। যারা কাজ খুঁজছে, তারা তাদের যোগ্যতার মানে কাজ পায় না। যাদের কাজ রয়েছে, তাদের মজুরি প্রত্যাশিতের চেয়ে অনেক কম। কিছু মানুষ এমনকি যেকোনো কাজ করতে রাজি, তা-ও সেভাবে সুযোগ নেই।

কর্মসংস্থানে এলাকা এবং লৈঙ্গিকভিত্তিক বৈষম্যও প্রবল। নারীর তুলনায় পুরুষই কাজ পাচ্ছে বেশি। এসবের প্রভাব পড়েছে সার্বিক বেকারত্বে। শ্রমবাজারের এই দ্বিমুখী বাস্তবতা আগামী কর্মপ্রত্যাশীদের জন্য বেশ অস্বস্তিকর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ-২০২৩ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এমন তথ্য মিলেছে।

এই জরিপে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বিনিয়োগের স্বল্পতা—সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতিতে যে বড় চাপ রয়েছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে শ্রমবাজারে। তদুপরি, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং কর্মমুখী শিক্ষার অপ্রতুলতাও কর্মসংস্থান না বাড়ার পেছনে দায়ী। যদিও এই পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে, যেগুলোতে ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

২০২৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৮ কোটি, তাদের মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৬ লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল ৭ কোটি ৯ লাখ ৮০ হাজার জন।

অন্যদিকে, ২০২২ সালের জরিপে বলা হয়, দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৫১ লাখ, তাদের মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ছিল ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৭০ হাজার। এর মধ্যে ৭ কোটি ৪ লাখ ৭০ হাজার জন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল।

অর্থাৎ ২০২৩ সালে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০২২ সালের তুলনায় ১২ লাখ ৬০ হাজার বেড়ে হয়েছে ১২ কোটি ৬ লাখ ৩০ হাজার। সেখানে কর্মসংস্থান বেড়েছে ৫ লাখ ১০ হাজার মানুষের। অর্থাৎ কর্মক্ষম মানুষের তুলনায় কর্মসংস্থান কম হারে হয়েছে। আবার কর্মসংস্থান যেটুকু বেড়েছে, সেখানে শহরের তুলনায় এগিয়ে গ্রামের মানুষ। যেখানে ৬২ দশমিক ৫৪ শতাংশ কর্মসংস্থানে নিয়োজিত গ্রামে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ৫০ দশমিক ২৪ শতাংশ।

এতে আরও বলা হয়, ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৯৫ লাখ ১৯ হাজার। এই সময়ে শ্রমিকদের মধ্যে ৮১ দশমিক ৫১ শতাংশ ছিল সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, যেখানে ১৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ ছিল নিরক্ষর।

জরিপে আরও উঠে এসেছে, কর্মক্ষম ৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ১০ লাখ ৫৭ হাজার বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করছে। এটি মূলত পারিবারিক বা স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক কাজ, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গণনা হলেও সরাসরি আয়ের সঙ্গে যুক্ত নয়। এভাবে দেখা যায়, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সমানুপাতিক হয়নি এবং বিনা পারিশ্রমিকে কাজের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য।

এদিকে ২০২৩ সালে দেশের মোট ৭ কোটি ৯ লাখ ৮০ হাজার কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৬৪ লাখ ৭০ হাজার এবং নারীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৫ লাখ ১০ হাজার; যা ২০২২ সালের জরিপে ছিল ৪ কোটি ৫৬ লাখ ১০ হাজার পুরুষ এবং ২ কোটি ৪৮ লাখ ৬০ হাজার নারী।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান কৃষি, বনজ ও মৎস্য খাতে রয়েছে, যেখানে মোট কর্মীর সংখ্যা ৪৪ দশমিক ৪২ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সেবা খাত, যেখানে কর্মীর সংখ্যা ৩৮ দশমিক ৩২ শতাংশ এবং তৃতীয় অবস্থানে শিল্প খাত, যেখানে কর্মীর সংখ্যা ১৭ দশমিক ২৬ শতাংশ।

শহরাঞ্চলে সেবা খাতে কর্মসংস্থানের হার অনেক বেশি, যা ৬১ দশমিক ৮৯ শতাংশ। অন্যদিকে, পল্লি অঞ্চলে কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের প্রবণতা বেশি, যেখানে ৫৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ মানুষ কৃষি খাতে নিয়োজিত। তবে কৃষি ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান বাড়লেও শিল্প খাতে তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, এই বৈষম্য দেশের শ্রমবাজারের জন্য বড় এক চ্যালেঞ্জ। এর থেকে উত্তরণে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা এবং দক্ষ শ্রমিকও তৈরি করতে হবে। আর ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিনিয়োগ বাড়লেই বাড়বে কর্মসংস্থান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তৈয়বুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিগত সরকারের সময় দেশের টাকা পাচার হয়েছে। এই টাকা দেশে বিনিয়োগ হলে দেশের অর্থনীতির চিত্র পাল্টে যেত। তিনি বলেন, সরকারের নেওয়া মেগা প্রকল্পে চাকরি দেওয়া ৫ লাখ বেড়েছে। কিন্তু পাচার হওয়া টাকা দেশে বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান আরও কয়েক গুণ বাড়ত।

অর্থাৎ শিল্পকারখানায় কর্মসংস্থান কম হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পোশাকমালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ সিনিয়র সহসভাপতি ফজলে শামীম এহসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিগত বছরে সরকার একটি গোষ্ঠীকে আর্থিক ও জ্বালানি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। সাধারণ উদ্যোক্তাদের কোনো সহযোগিতা করেনি। তাই নতুন করে শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে সরকার সত্যিকার অর্থে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে পারেনি। তাই কর্মসংস্থান বাড়েনি।

জরিপে বলা হয়েছে, ২৬ লাখ ৮ হাজার ব্যক্তি নিজস্ব ব্যবসা কার্যক্রমে নিয়োজিত এবং ২ কোটি ৬৯ লাখ ৪ হাজার তাদের অধীনে কাজ করছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ, ভুট্টা, সরিষা, সবজি এবং বেশ কয়েকটি ফলের উৎপাদন বেড়েছে। তবে তিল ও ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কৃষি উইংয়ের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।

১১ ঘণ্টা আগে

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বাজেট ব্যয় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১২ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিআইএ) ২০২৫-২৭ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে পোলট্রি পেশাজীবী পরিষদ নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। নির্বাচনে ৫৩৫ ভোট পেয়ে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আস্থা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসাইন চৌধুরী। আর মহাসচিব পদে ৫০৭ ভোট পেয়ে কোয়ালিটি

১৩ ঘণ্টা আগে

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে। আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাব এ তথ্য জানায়।

১৬ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ, ভুট্টা, সরিষা, সবজি এবং বেশ কয়েকটি ফলের উৎপাদন বেড়েছে। তবে তিল ও ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কৃষি উইংয়ের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিবিএসের কৃষি উইংয়ের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ওয়াহিদুল ইসলাম প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন, যা এরই মধ্যে বিবিএসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

বিবিএসের তথ্যমতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শীতকালীন ভুট্টার আবাদ ও ফলন উভয়ই বেড়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যেখানে ভুট্টার উৎপাদন ছিল প্রায় ৪২ লাখ ৪৬ হাজার টন, সেখানে গত অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৮ লাখ ৭৩ হাজার টনে।

কৃষি অর্থনীতিবিদেরা বলেন, উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, সেচ সুবিধা ও বাজারমূল্য ভালো থাকায় ভুট্টা ও সবজিতে উৎপাদন বেড়েছে। তবে ডাল ও কিছু তেলবীজে উৎপাদন কমার পেছনে আবহাওয়া, জমির ব্যবহার পরিবর্তন এবং কৃষকের আগ্রহ কমে যাওয়ার বিষয়গুলো ভূমিকা রেখেছে।

জানতে চাইলে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘খাদ্যশস্য ও সবজি উৎপাদন বাড়াতে সরকার বেশ কিছু প্রকল্প নিয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি।’

সরিষা-সয়াবিনে অগ্রগতি, ডালে উদ্বেগ

বিবিএসের প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, তেলবীজের মধ্যে সরিষার উৎপাদন বেড়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরিষার উৎপাদন ছিল প্রায় ৬৩ লাখ ৭৮ হাজার টন, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেড়ে প্রায় ৬৪ লাখ ৪ হাজার টনে পৌঁছেছে। একই সঙ্গে একরপ্রতি ফলনও বেড়েছে। সয়াবিন ও সূর্যমুখী চাষেও উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। একই সময়ে বিগত অর্থবছরে পেঁয়াজের উৎপাদন বেড়েছে ১০ দশমিক ৪২ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে ৩২ লাখ ২১ হাজার ৪৩১ টন, যা আগের বছর উৎপাদিত হয় ২৯ লাখ ১৭ হাজার ৩৫৪ টন।

ডালজাতীয় ফসলে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। ছোলা, মসুর ও মটরশুঁটির আবাদি জমি ও মোট উৎপাদন কমেছে; বিশেষ করে মসুর ডালের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মসুর ডালের উৎপাদন ছিল প্রায় ১ লাখ ৮৪ হাজার টন, যা পরের অর্থবছরে কমে প্রায় ১ লাখ ৬৮ হাজার টনে এসেছে।

মসুর ডাল কমলেও মুগ ডালের আবাদ ও উৎপাদনে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এক বছরে মুগ ডালের আবাদ বেড়েছে ১৫৬ শতাংশ এবং উৎপাদন বেড়েছে ২০৯ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে ডালজাতীয় শস্যের আবাদ হয়েছে ১০ লাখ ৩৪ হাজার ৪২৭ একর জমিতে, যেখানে উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৬ হাজার ৬২৯ টনে।

সবজিতে উল্লম্ফন

সবজি উৎপাদনে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উভয় মৌসুমে বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লাউ, শিম ও শাকজাতীয় সবজির উৎপাদন বেড়েছে। বিবিএসের তথ্যমতে, শুধু টমেটোর উৎপাদনই ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেড়ে প্রায় ৫ লাখ ৩৯ হাজার টনে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এর আগের বছর ছিল ৫ লাখ ৯১ হাজার ৪৮৭ টন।

ফল, আখ ও তালজাতীয় ফসল

বিগত অর্থবছরে ফলের কলা, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও তরমুজের উৎপাদন বেড়েছে। চিনিজাতীয় ফসলের মধ্যে আখের উৎপাদন সামান্য কমেছে। তবে খেজুর ও তালের রস এবং ফলের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে। এসব ফসলের ক্ষেত্রে ফলধারী গাছপ্রতি ফলন ধরে উৎপাদন হিসাব করা হয়েছে।

তুলা চাষ

চাহিদা বাড়লেও দেশে তুলা চাষের জমি উল্টো কমছে। এক বছরের ব্যবধানে তুলা আবাদি জমি কমেছে ৯ শতাংশের বেশি। পরিসংখ্যান মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে তুলা ও তুলাজাতীয় ফসলের আবাদ হয়েছিল ৩৬ হাজার ৩৮৪ একর জমিতে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ১৩ একরে। অর্থাৎ এক বছরে তুলা চাষের জমি কমেছে প্রায় ৩ হাজার ৩৭০ একর।

সার্বিক বিষয়ে কৃষি উদ্যোক্তারা বলছেন, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনে প্রণোদনা বাড়ানো জরুরি। একই সঙ্গে বাজার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সুবিধা জোরদার করলে কৃষকেরা এসব ফসল চাষে আরও আগ্রহী হবেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ, ভুট্টা, সরিষা, সবজি এবং বেশ কয়েকটি ফলের উৎপাদন বেড়েছে। তবে তিল ও ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কৃষি উইংয়ের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিবিএসের কৃষি উইংয়ের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ওয়াহিদুল ইসলাম প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন, যা এরই মধ্যে বিবিএসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

বিবিএসের তথ্যমতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শীতকালীন ভুট্টার আবাদ ও ফলন উভয়ই বেড়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যেখানে ভুট্টার উৎপাদন ছিল প্রায় ৪২ লাখ ৪৬ হাজার টন, সেখানে গত অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৮ লাখ ৭৩ হাজার টনে।

কৃষি অর্থনীতিবিদেরা বলেন, উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, সেচ সুবিধা ও বাজারমূল্য ভালো থাকায় ভুট্টা ও সবজিতে উৎপাদন বেড়েছে। তবে ডাল ও কিছু তেলবীজে উৎপাদন কমার পেছনে আবহাওয়া, জমির ব্যবহার পরিবর্তন এবং কৃষকের আগ্রহ কমে যাওয়ার বিষয়গুলো ভূমিকা রেখেছে।

জানতে চাইলে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘খাদ্যশস্য ও সবজি উৎপাদন বাড়াতে সরকার বেশ কিছু প্রকল্প নিয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি।’

সরিষা-সয়াবিনে অগ্রগতি, ডালে উদ্বেগ

বিবিএসের প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, তেলবীজের মধ্যে সরিষার উৎপাদন বেড়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরিষার উৎপাদন ছিল প্রায় ৬৩ লাখ ৭৮ হাজার টন, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেড়ে প্রায় ৬৪ লাখ ৪ হাজার টনে পৌঁছেছে। একই সঙ্গে একরপ্রতি ফলনও বেড়েছে। সয়াবিন ও সূর্যমুখী চাষেও উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। একই সময়ে বিগত অর্থবছরে পেঁয়াজের উৎপাদন বেড়েছে ১০ দশমিক ৪২ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে ৩২ লাখ ২১ হাজার ৪৩১ টন, যা আগের বছর উৎপাদিত হয় ২৯ লাখ ১৭ হাজার ৩৫৪ টন।

ডালজাতীয় ফসলে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। ছোলা, মসুর ও মটরশুঁটির আবাদি জমি ও মোট উৎপাদন কমেছে; বিশেষ করে মসুর ডালের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মসুর ডালের উৎপাদন ছিল প্রায় ১ লাখ ৮৪ হাজার টন, যা পরের অর্থবছরে কমে প্রায় ১ লাখ ৬৮ হাজার টনে এসেছে।

মসুর ডাল কমলেও মুগ ডালের আবাদ ও উৎপাদনে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এক বছরে মুগ ডালের আবাদ বেড়েছে ১৫৬ শতাংশ এবং উৎপাদন বেড়েছে ২০৯ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে ডালজাতীয় শস্যের আবাদ হয়েছে ১০ লাখ ৩৪ হাজার ৪২৭ একর জমিতে, যেখানে উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৬ হাজার ৬২৯ টনে।

সবজিতে উল্লম্ফন

সবজি উৎপাদনে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উভয় মৌসুমে বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লাউ, শিম ও শাকজাতীয় সবজির উৎপাদন বেড়েছে। বিবিএসের তথ্যমতে, শুধু টমেটোর উৎপাদনই ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেড়ে প্রায় ৫ লাখ ৩৯ হাজার টনে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এর আগের বছর ছিল ৫ লাখ ৯১ হাজার ৪৮৭ টন।

ফল, আখ ও তালজাতীয় ফসল

বিগত অর্থবছরে ফলের কলা, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও তরমুজের উৎপাদন বেড়েছে। চিনিজাতীয় ফসলের মধ্যে আখের উৎপাদন সামান্য কমেছে। তবে খেজুর ও তালের রস এবং ফলের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে। এসব ফসলের ক্ষেত্রে ফলধারী গাছপ্রতি ফলন ধরে উৎপাদন হিসাব করা হয়েছে।

তুলা চাষ

চাহিদা বাড়লেও দেশে তুলা চাষের জমি উল্টো কমছে। এক বছরের ব্যবধানে তুলা আবাদি জমি কমেছে ৯ শতাংশের বেশি। পরিসংখ্যান মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে তুলা ও তুলাজাতীয় ফসলের আবাদ হয়েছিল ৩৬ হাজার ৩৮৪ একর জমিতে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ১৩ একরে। অর্থাৎ এক বছরে তুলা চাষের জমি কমেছে প্রায় ৩ হাজার ৩৭০ একর।

সার্বিক বিষয়ে কৃষি উদ্যোক্তারা বলছেন, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনে প্রণোদনা বাড়ানো জরুরি। একই সঙ্গে বাজার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সুবিধা জোরদার করলে কৃষকেরা এসব ফসল চাষে আরও আগ্রহী হবেন।

দেশে কাজের সুযোগের অভাব বাড়ছে। কর্মক্ষম মানুষ বাড়ছে, অথচ সেই তুলনায় কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে কম। ফলে বাড়ছে এ দুইয়ের ব্যবধান। আবার যারা কর্মক্ষম, তাদের বড় একটা অংশ শ্রমের বিনিময়ে নিচ্ছে না মজুরি। যারা কাজ খুঁজছে, তারা তাদের যোগ্যতার মানে কাজ পায় না। যাদের কাজ রয়েছে, তাদের মজুরি প্রত্যাশিতের চেয়ে অনেক

২১ জানুয়ারি ২০২৫

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বাজেট ব্যয় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১২ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিআইএ) ২০২৫-২৭ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে পোলট্রি পেশাজীবী পরিষদ নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। নির্বাচনে ৫৩৫ ভোট পেয়ে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আস্থা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসাইন চৌধুরী। আর মহাসচিব পদে ৫০৭ ভোট পেয়ে কোয়ালিটি

১৩ ঘণ্টা আগে

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে। আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাব এ তথ্য জানায়।

১৬ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বাজেট ব্যয় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে মূল্যস্ফীতি, মজুরি প্রবৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন, আর্থিক ও বৈদেশিক খাত, চলতি হিসাব, প্রবাসী আয়, আমদানি ও ঋণপত্র নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে আশা প্রকাশ করা হয়, সরকারের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে ২০২৬ সালের জুনে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের নিচে নেমে আসবে।

এতে আরও বলা হয়, ১২ মাসের গড় হিসাবে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি বিগত জুন ২০২৩-এর পর প্রথম চলতি বছরের নভেম্বরে ৯ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মার্চ ২০২৩-এ মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশ পেরিয়ে ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ হয়। তবে সার্বিক মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) ইতিমধ্যে চলতি বছরের জুন মাসে ৯ শতাংশের নিচে চলে আসে এবং নভেম্বরে এটি আরও কমে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ হয়। আশা করা যায়, সরকারের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আগামী জুন মাসে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের নিচে নেমে আসবে।

মজুরি প্রবৃদ্ধির বিষয়ে বলা হয়, বিগত কয়েক বছরে মূল্যস্ফীতি ও মজুরি প্রবৃদ্ধির হারের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক বেশি, যার ফলে দেশের মানুষের প্রকৃত আয় কমে আসছিল। তবে চলতি অর্থবছরের সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি ও মজুরি প্রবৃদ্ধির হারের মধ্যে পার্থক্য অনেকটাই কমে এসেছে। সর্বশেষ গত নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি ও মজুরি প্রবৃদ্ধি (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) যথাক্রমে ৮ দশমিক ২৯ ও ৮ দশমিক ০৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে গড়েছিল ৯ দশমিক ০২ ও ৭ দশমিক ০৪ শতাংশ। ফলে বিগত বছরগুলোতে উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে প্রকৃত আয়ের পরিমাণ অনেক কমলেও বর্তমান অর্থবছরে এই অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে উত্তরণ সাধিত হবে।

কৃষি উৎপাদনের বিষয়ে বলা হয়, কৃষি খাতে যথাযথ প্রণোদনা ও ব্যবস্থাপনার ফলে বিগত অর্থবছরে বোরো মৌসুমে বোরো ধানের ভালো ফলন হয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটায় আমন ধানেরও ভালো ফলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে চলতি অর্থবছরে সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে মর্মে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, চলতি ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমন ধানের উৎপাদন ১৬০ দশমিক ৯৫ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট ফসল কাটা হলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি, আউশ ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম হলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় মোট উৎপাদন ৭ দশমিক ২০ শতাংশ বেড়েছে। দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন চলকের ভারসাম্যহীনতা ইতিমধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে চলে এসেছে।

চলতি ১৮ ডিসেম্বর গ্রোস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগস্ট ২০২৪ মাসে ছিল মাত্র ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল হয়ে আসা, প্রবাসী আয়ের গতি বৃদ্ধি এবং দেশের আর্থিক খাতে সম্প্রতি সুদের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে আরও বাড়বে।

বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতি হিসাব ঋণাত্মক ছিল এবং ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে -১৮ দশমিক ৭, -১১ দশমিক ৬, ও -৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে আর্থিক খাতে সুব্যবস্থাপনা ও অর্থ পাচার রোধের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে এটি হয়েছে মাত্র ১৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে এটি হয়েছে ৭৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে পাঁচ লাখ কর্মীর বৈদেশিক নিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩ লাখ ৯৭ হাজার এবং একই সময়ে ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাসী আয় হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ১৪ শতাংশ বেশি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও উৎপাদনশীল করতে আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত বিধিনিষেধ অপসারণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ছিল -১ দশমিক ২ শতাংশ (ঋণাত্মক), যা বর্তমান অর্থবছরের (২০২৫-২৬) একই সময়ে বেড়ে হয়েছে ৬ দশমিক ১ শতাংশ।

মূলধনি যন্ত্রপাতির ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে গত অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরে প্রবৃদ্ধি ছিল -৩২ দশমিক ৮ শতাংশ (ঋণাত্মক), যা বর্তমান অর্থবছরের একই সময়ে বেড়ে হয়েছে ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ। এ ছাড়া শিল্পজাত কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরে প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ দশমিক ১ শতাংশ, যা চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ৯৮ শতাংশে। আর্থিক অব্যবস্থাপনার ফলে দেশের ইমেজের নিম্নগতি বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে, যার উদাহরণ ঋণপত্র খোলার হার ও ট্রেড ফাইন্যান্সিং সহজতর হওয়া।

এই বৈঠকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর উপস্থিত ছিলেন।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বাজেট ব্যয় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে মূল্যস্ফীতি, মজুরি প্রবৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন, আর্থিক ও বৈদেশিক খাত, চলতি হিসাব, প্রবাসী আয়, আমদানি ও ঋণপত্র নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে আশা প্রকাশ করা হয়, সরকারের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে ২০২৬ সালের জুনে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের নিচে নেমে আসবে।

এতে আরও বলা হয়, ১২ মাসের গড় হিসাবে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি বিগত জুন ২০২৩-এর পর প্রথম চলতি বছরের নভেম্বরে ৯ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মার্চ ২০২৩-এ মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশ পেরিয়ে ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ হয়। তবে সার্বিক মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) ইতিমধ্যে চলতি বছরের জুন মাসে ৯ শতাংশের নিচে চলে আসে এবং নভেম্বরে এটি আরও কমে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ হয়। আশা করা যায়, সরকারের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আগামী জুন মাসে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের নিচে নেমে আসবে।

মজুরি প্রবৃদ্ধির বিষয়ে বলা হয়, বিগত কয়েক বছরে মূল্যস্ফীতি ও মজুরি প্রবৃদ্ধির হারের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক বেশি, যার ফলে দেশের মানুষের প্রকৃত আয় কমে আসছিল। তবে চলতি অর্থবছরের সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি ও মজুরি প্রবৃদ্ধির হারের মধ্যে পার্থক্য অনেকটাই কমে এসেছে। সর্বশেষ গত নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি ও মজুরি প্রবৃদ্ধি (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) যথাক্রমে ৮ দশমিক ২৯ ও ৮ দশমিক ০৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে গড়েছিল ৯ দশমিক ০২ ও ৭ দশমিক ০৪ শতাংশ। ফলে বিগত বছরগুলোতে উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে প্রকৃত আয়ের পরিমাণ অনেক কমলেও বর্তমান অর্থবছরে এই অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে উত্তরণ সাধিত হবে।

কৃষি উৎপাদনের বিষয়ে বলা হয়, কৃষি খাতে যথাযথ প্রণোদনা ও ব্যবস্থাপনার ফলে বিগত অর্থবছরে বোরো মৌসুমে বোরো ধানের ভালো ফলন হয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটায় আমন ধানেরও ভালো ফলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে চলতি অর্থবছরে সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে মর্মে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, চলতি ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমন ধানের উৎপাদন ১৬০ দশমিক ৯৫ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট ফসল কাটা হলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি, আউশ ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম হলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় মোট উৎপাদন ৭ দশমিক ২০ শতাংশ বেড়েছে। দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন চলকের ভারসাম্যহীনতা ইতিমধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে চলে এসেছে।

চলতি ১৮ ডিসেম্বর গ্রোস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগস্ট ২০২৪ মাসে ছিল মাত্র ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল হয়ে আসা, প্রবাসী আয়ের গতি বৃদ্ধি এবং দেশের আর্থিক খাতে সম্প্রতি সুদের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে আরও বাড়বে।

বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতি হিসাব ঋণাত্মক ছিল এবং ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে -১৮ দশমিক ৭, -১১ দশমিক ৬, ও -৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে আর্থিক খাতে সুব্যবস্থাপনা ও অর্থ পাচার রোধের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে এটি হয়েছে মাত্র ১৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে এটি হয়েছে ৭৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে পাঁচ লাখ কর্মীর বৈদেশিক নিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩ লাখ ৯৭ হাজার এবং একই সময়ে ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাসী আয় হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ১৪ শতাংশ বেশি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও উৎপাদনশীল করতে আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত বিধিনিষেধ অপসারণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ছিল -১ দশমিক ২ শতাংশ (ঋণাত্মক), যা বর্তমান অর্থবছরের (২০২৫-২৬) একই সময়ে বেড়ে হয়েছে ৬ দশমিক ১ শতাংশ।

মূলধনি যন্ত্রপাতির ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে গত অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরে প্রবৃদ্ধি ছিল -৩২ দশমিক ৮ শতাংশ (ঋণাত্মক), যা বর্তমান অর্থবছরের একই সময়ে বেড়ে হয়েছে ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ। এ ছাড়া শিল্পজাত কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরে প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ দশমিক ১ শতাংশ, যা চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ৯৮ শতাংশে। আর্থিক অব্যবস্থাপনার ফলে দেশের ইমেজের নিম্নগতি বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে, যার উদাহরণ ঋণপত্র খোলার হার ও ট্রেড ফাইন্যান্সিং সহজতর হওয়া।

এই বৈঠকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর উপস্থিত ছিলেন।

দেশে কাজের সুযোগের অভাব বাড়ছে। কর্মক্ষম মানুষ বাড়ছে, অথচ সেই তুলনায় কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে কম। ফলে বাড়ছে এ দুইয়ের ব্যবধান। আবার যারা কর্মক্ষম, তাদের বড় একটা অংশ শ্রমের বিনিময়ে নিচ্ছে না মজুরি। যারা কাজ খুঁজছে, তারা তাদের যোগ্যতার মানে কাজ পায় না। যাদের কাজ রয়েছে, তাদের মজুরি প্রত্যাশিতের চেয়ে অনেক

২১ জানুয়ারি ২০২৫

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ, ভুট্টা, সরিষা, সবজি এবং বেশ কয়েকটি ফলের উৎপাদন বেড়েছে। তবে তিল ও ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কৃষি উইংয়ের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।

১১ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিআইএ) ২০২৫-২৭ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে পোলট্রি পেশাজীবী পরিষদ নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। নির্বাচনে ৫৩৫ ভোট পেয়ে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আস্থা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসাইন চৌধুরী। আর মহাসচিব পদে ৫০৭ ভোট পেয়ে কোয়ালিটি

১৩ ঘণ্টা আগে

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে। আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাব এ তথ্য জানায়।

১৬ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিআইএ) ২০২৫-২৭ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে পোলট্রি পেশাজীবী পরিষদ নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। নির্বাচনে ৫৩৫ ভোট পেয়ে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আস্থা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসাইন চৌধুরী। আর মহাসচিব পদে ৫০৭ ভোট পেয়ে কোয়ালিটি ব্রিডার্স লিমিটেডের পরিচালক মো. সাফির রহমান নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ সোমবার রাজধানীর মতিঝিল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম-কমিউনিটি সেন্টারে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ। মোট ৫৭৪ জন ভোট দেন।

সহসভাপতি হিসেবে ডায়মন্ড এগ লিমিটেডের সিইও মো. আসাদুজ্জামান ও খান অ্যাগ্রো ফিড প্রোডাক্টের প্রোপ্রাইটর মো. সৈয়দুল হক খান নির্বাচিত হয়েছেন।

এদিকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে এনার্জি টেকনোলজির প্রোপ্রাইটর মোস্তফা জাহান, যুগ্ম মহাসচিব পদে মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন ও অঞ্জন মজুমদার, প্রচার সম্পাদক পদে শফিকুল ইসলাম এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে গাজী নূর আহাম্মাদ নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন শাহ ফাহাদ হাবিব, মিজানুর রহমান মিন্টু, রাশিদ আহামাদ, মোহাম্মদ জহির উদ্দিন, খায়রুল বাসার সাগর, ফয়েজ রাজা চৌধুরী, মো. সালাউদ্দিন মুন্সী, মো. সোলেমান কবীর, মো, ইমরান হোসাইন ও নাবিল আহামেদ।

নবনির্বাচিত সভাপতি মোশারফ হোসাইন চৌধুরী বলেন, ‘খামারিদের যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সেটাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা কাজ করে যেতে চাই। পোলট্রি খাতকে আরও কীভাবে সমৃদ্ধ করতে পারি, সে লক্ষ্যেও আমরা কাজ করে যাব। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কীভাবে পোলট্রি শিল্পকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটিও আমাদের অন্যতম লক্ষ্য থাকবে।’

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন দেশের পোলট্রি খাতের উন্নয়ন, সুরক্ষা ও টেকসই বিকাশে নিবেদিত একটি শীর্ষস্থানীয় সংগঠন। যেখানে খামারি, উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং আধুনিক প্রযুক্তি, সুষ্ঠু নীতিমালা ও মানসম্মত উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্পের অগ্রগতিতে কাজ করে যাচ্ছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠনের নতুন নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়েছে, যা আগামী দুই বছর পোলট্রি খাতের দিকনির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিআইএ) ২০২৫-২৭ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে পোলট্রি পেশাজীবী পরিষদ নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। নির্বাচনে ৫৩৫ ভোট পেয়ে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আস্থা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসাইন চৌধুরী। আর মহাসচিব পদে ৫০৭ ভোট পেয়ে কোয়ালিটি ব্রিডার্স লিমিটেডের পরিচালক মো. সাফির রহমান নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ সোমবার রাজধানীর মতিঝিল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম-কমিউনিটি সেন্টারে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ। মোট ৫৭৪ জন ভোট দেন।

সহসভাপতি হিসেবে ডায়মন্ড এগ লিমিটেডের সিইও মো. আসাদুজ্জামান ও খান অ্যাগ্রো ফিড প্রোডাক্টের প্রোপ্রাইটর মো. সৈয়দুল হক খান নির্বাচিত হয়েছেন।

এদিকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে এনার্জি টেকনোলজির প্রোপ্রাইটর মোস্তফা জাহান, যুগ্ম মহাসচিব পদে মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন ও অঞ্জন মজুমদার, প্রচার সম্পাদক পদে শফিকুল ইসলাম এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে গাজী নূর আহাম্মাদ নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন শাহ ফাহাদ হাবিব, মিজানুর রহমান মিন্টু, রাশিদ আহামাদ, মোহাম্মদ জহির উদ্দিন, খায়রুল বাসার সাগর, ফয়েজ রাজা চৌধুরী, মো. সালাউদ্দিন মুন্সী, মো. সোলেমান কবীর, মো, ইমরান হোসাইন ও নাবিল আহামেদ।

নবনির্বাচিত সভাপতি মোশারফ হোসাইন চৌধুরী বলেন, ‘খামারিদের যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সেটাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা কাজ করে যেতে চাই। পোলট্রি খাতকে আরও কীভাবে সমৃদ্ধ করতে পারি, সে লক্ষ্যেও আমরা কাজ করে যাব। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কীভাবে পোলট্রি শিল্পকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটিও আমাদের অন্যতম লক্ষ্য থাকবে।’

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন দেশের পোলট্রি খাতের উন্নয়ন, সুরক্ষা ও টেকসই বিকাশে নিবেদিত একটি শীর্ষস্থানীয় সংগঠন। যেখানে খামারি, উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং আধুনিক প্রযুক্তি, সুষ্ঠু নীতিমালা ও মানসম্মত উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্পের অগ্রগতিতে কাজ করে যাচ্ছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠনের নতুন নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়েছে, যা আগামী দুই বছর পোলট্রি খাতের দিকনির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দেশে কাজের সুযোগের অভাব বাড়ছে। কর্মক্ষম মানুষ বাড়ছে, অথচ সেই তুলনায় কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে কম। ফলে বাড়ছে এ দুইয়ের ব্যবধান। আবার যারা কর্মক্ষম, তাদের বড় একটা অংশ শ্রমের বিনিময়ে নিচ্ছে না মজুরি। যারা কাজ খুঁজছে, তারা তাদের যোগ্যতার মানে কাজ পায় না। যাদের কাজ রয়েছে, তাদের মজুরি প্রত্যাশিতের চেয়ে অনেক

২১ জানুয়ারি ২০২৫

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ, ভুট্টা, সরিষা, সবজি এবং বেশ কয়েকটি ফলের উৎপাদন বেড়েছে। তবে তিল ও ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কৃষি উইংয়ের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।

১১ ঘণ্টা আগে

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বাজেট ব্যয় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১২ ঘণ্টা আগে

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে। আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাব এ তথ্য জানায়।

১৬ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাব এ তথ্য জানায়।

ক্যাব জানায়, গতকাল রোববার বিএসটিআইয়ের কাউন্সিল সভা শেষে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ক্যাবের সভাপতি এ এইচ এম সফিকুজ্জামান ও বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস আলম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া ও বিএসটিআইয়ের কাউন্সিলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মানসম্মত ও নিরাপদ পণ্য নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, বিভাগীয় ও জেলাপর্যায়ে বাজার মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রমে সহযোগিতা, নকল ও ভেজালবিরোধী উদ্যোগ জোরদার, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং তথ্যভিত্তিক উদ্যোগ যৌথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য বাজারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাব এ তথ্য জানায়।

ক্যাব জানায়, গতকাল রোববার বিএসটিআইয়ের কাউন্সিল সভা শেষে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ক্যাবের সভাপতি এ এইচ এম সফিকুজ্জামান ও বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস আলম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া ও বিএসটিআইয়ের কাউন্সিলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মানসম্মত ও নিরাপদ পণ্য নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, বিভাগীয় ও জেলাপর্যায়ে বাজার মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রমে সহযোগিতা, নকল ও ভেজালবিরোধী উদ্যোগ জোরদার, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং তথ্যভিত্তিক উদ্যোগ যৌথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য বাজারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

দেশে কাজের সুযোগের অভাব বাড়ছে। কর্মক্ষম মানুষ বাড়ছে, অথচ সেই তুলনায় কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে কম। ফলে বাড়ছে এ দুইয়ের ব্যবধান। আবার যারা কর্মক্ষম, তাদের বড় একটা অংশ শ্রমের বিনিময়ে নিচ্ছে না মজুরি। যারা কাজ খুঁজছে, তারা তাদের যোগ্যতার মানে কাজ পায় না। যাদের কাজ রয়েছে, তাদের মজুরি প্রত্যাশিতের চেয়ে অনেক

২১ জানুয়ারি ২০২৫

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ, ভুট্টা, সরিষা, সবজি এবং বেশ কয়েকটি ফলের উৎপাদন বেড়েছে। তবে তিল ও ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কৃষি উইংয়ের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।

১১ ঘণ্টা আগে

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বাজেট ব্যয় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১২ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিআইএ) ২০২৫-২৭ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে পোলট্রি পেশাজীবী পরিষদ নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। নির্বাচনে ৫৩৫ ভোট পেয়ে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আস্থা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসাইন চৌধুরী। আর মহাসচিব পদে ৫০৭ ভোট পেয়ে কোয়ালিটি

১৩ ঘণ্টা আগে