একুশ শতকের শুরু থেকেই বৈশ্বিক রাজনীতির পট দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্রমেই বহু মেরু বিশ্বের ধারণা জোরালো হওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য খর্ব হওয়া। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বৈশ্বিক আধিপত্যের পাট চুকিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আপাতত ‘নিজ আঙিনা’ বলে পরিচিত পশ্চিম গোলার্ধ অর্থাৎ দুই আমেরিকা মহাদেশে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। আর সেই চাওয়ার পথে নাকের ডগায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ভেনেজুয়েলা। ভেনেজুয়েলা উপকূলে মার্কিন রণ সাজ কেন এবং কী কারণে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন নিয়ে দ্য ক্রেডলে লিখেছেন এইডেন জে. সিমার্ডোন। আজকের পত্রিকার পাঠকদের জন্য লেখাটি অনুবাদ করেছেন পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান।

আজকের পত্রিকা ডেস্ক

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আক্রমণ আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের পর দেশটির উপকূলে যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি গড়েছে। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে মার্কিন শত্রুতার শুরু ২০০২ সালে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ দায়িত্ব গ্রহণের পর। এখন প্রশ্ন হলো—ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এই শত্রুতা ‘কী কারণে’ এবং ‘এখনই কেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এক মেরু বিশ্ব ক্ষয়ে যাওয়ায় এবং ইউরেশিয়ার ডিটারেন্ট বা বাইরের শক্তিকে প্রতিরোধ করার সক্ষমতায় বেড়ে যাওয়ায় ওয়াশিংটনের শেষ কার্যকর প্রকল্প হলো—নিজেদের তথাকথিত ‘পেছনের আঙিনা’ কাবু করা। দেশটির নীতিনির্ধারণী মহল বুঝতে পেরেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এখন চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করে পারবে না। বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্য বিস্তার ব্যর্থ হলে তাই বিকল্প পরিকল্পনা হলো—অন্তত পশ্চিম গোলার্ধ নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই কৌশলটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে আরও দ্রুত এগিয়ে চলছে।

পশ্চিম গোলার্ধে নিজ নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জন্য, ভেনেজুয়েলার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কারণ, দেশটির আছে বিশ্বের সর্বোচ্চ তেলের মজুত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা ভেনেজুয়েলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সরকার। অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে সরকার পতনে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের এখন একমাত্র বিকল্প সামরিক শক্তি। কিন্তু এটি বিপরীত ফল দিতে পারে। বিশেষ করে, আঞ্চলিক মিত্ররা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেতে পারে এবং ভেনেজুয়েলাকে সাহায্য দিতে পারে বেইজিং, মস্কো এবং তেহরান। তখন ট্রাম্পকে অন্য কোথাও পালানোর পথ খুঁজতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন যুক্তরাষ্ট্রকে অনন্য অসাধারণ বৈশ্বিক আধিপত্য এনে দিয়েছিল। শক্তির শীর্ষে থাকা অবস্থায় ওয়াশিংটন বিভিন্ন দেশে সামরিক অভিযান চালিয়েছে। কুয়েত থেকে ইরাককে বের করে দিয়েছে, যুগোস্লাভিয়া ভেঙেছে এবং হাইতির শাসন পরিবর্তন করেছে। এসবই করা হয়েছে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

অতীতের ঘটনা থেকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ’ শুরু করেন পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জন্য। দ্রুত বিজয় না পাওয়ায় এবং স্থানীয় প্রতিরোধের মুখে ইরাক ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় দুই দশক আটকে পড়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের মার্কিনরা বুঝে যায়, বিশ্বের জ্বালানি ভান্ডার নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে।

একই সময়ে, চীন মার্কিন করপোরেট সিস্টেম আউটসোর্স করে তার অর্থনীতি দ্রুত শক্তিশালী করেছে। এই সময়েই রাশিয়া চেচেন বিদ্রোহ দমন করেছে, প্রতিবেশী অঞ্চলে প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং জর্জিয়া, মলদোভা ও ইউক্রেনে ন্যাটোর সম্প্রসারণ বাধা দিয়েছে। এই অবস্থায় মাল্টিপোলার বা বহু মেরু বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পরিবর্তে, ওয়াশিংটন আরও ইউনিপোলার ব্যবস্থায় জোর দিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় তারা রুশ সীমান্তের দিকে ন্যাটো সম্প্রসারণ, পূর্ব ইউরোপ ও ককেশিয়ায় কালার রেভোলিউশনকে সমর্থন, দক্ষিণ চীন সাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় মিত্রদের সাহায্য করেছে। এসব মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিপোলার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কোশেশ।

এসব প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনে নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েছে এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে উঠেছে। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ তেমন প্রভাব ফেলেনি। বরং, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশগুলো ডলারের ব্যবহার কমিয়েছে। সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন হয়েছে, কিন্তু গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে হামাসের প্রতিরোধের প্রতি সমর্থন বাড়িয়েছে।

ইউরোপীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংকের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ফাদি লামা ২০২২ সালে লিখেছিলেন, ‘রাশিয়া, ইরান, চীনের (আরআইসি) ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক প্রভাব বিবেচনা করে পশ্চিমের একমাত্র কার্যকর কৌশল হলো—বিশ্বকে (বিভিন্ন প্রভাব বলয়ে) বিভক্ত করে প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করা।’

এরপর থেকে, ট্রাম্পের সময়ে পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের নীতি আরও দ্রুত এগিয়েছে। ইউরোপের নিরাপত্তা আমেরিকা নিশ্চিত করার পরিবর্তে ট্রাম্প এটিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটো সদস্যদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং সম্প্রতি রোমানিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন।

নিশ্চয়ই, ট্রাম্প প্রশাসনে এখনো নব্য–রক্ষণশীল ঘরানার তীক্ষ্ণ নীতির লোক রয়েছে। ট্রাম্প ইসরায়েল ও ইউক্রেনে বিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য পাঠিয়েছেন, রাশিয়ার ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং সোমালিয়ায় ড্রোন হামলাসহ লোহিত সাগর এলাকায় কার্যক্রম বাড়িয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প নিজে কখনো প্রচলিত নব্য–রক্ষণশীল পরিকল্পনা অনুসরণ করেননি।

দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে প্রবেশের পরপরই ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেন এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে। তিনি আশা করেছিলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়া আবার পশ্চিমা জোটে ফিরবে, আর এতে চীনের সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক দুর্বল হবে। কিন্তু রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেনে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে যুদ্ধ থামানোর কোনো যৌক্তিকতা তারা দেখছে না। বরং, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে রাশিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে বেইজিংয়ের সঙ্গে।

এই সময়ে ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধও বেড়ে গেছে। চীনা পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। জবাবে চীন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রপ্তানিতে কড়াকড়ি আরোপ করে। শেষে যুক্তরাষ্ট্র নীরবে সেই শুল্ক কমিয়ে ৪৭ শতাংশে নামায়। এমনকি তাইওয়ানও এখন কার্যত ট্রাম্প প্রশাসনের আলোচ্যসূচি থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ, এক সময় তাইওয়ান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূল আলোচ্য বিষয় ছিল।

ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি অনেকেই ভুলভাবে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বা ‘শান্তিপ্রিয়’ বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। চীন ও রাশিয়াকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ট্রাম্প এখন আমেরিকা মহাদেশকে—পাতাগোনিয়া থেকে গ্রিনল্যান্ড পর্যন্ত—ওয়াশিংটনের প্রভাববলয়ে আনতে চাইছেন।

এটি আসলে মনরো নীতিরই নতুন সংস্করণ। প্রায় ২০০ বছর ধরে এই নীতিই বলছে, পশ্চিম গোলার্ধ যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বভুক্ত এলাকা। তবে এবার ট্রাম্প তা প্রকাশ্যে বলছেন এবং হুমকি দিয়েছেন—প্রয়োজনে সামরিক শক্তি বাড়িয়ে সংযুক্তিকরণ নিশ্চিত করবেন। দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতেই তিনি কানাডা, গ্রিনল্যান্ড ও পানামাকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানান। উদারপন্থী বিশ্লেষকেরা একে পাগলামি বললেও এতে বাস্তব ফল এসেছে।

কানাডা সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ডেনমার্ক যুক্তরাষ্ট্রের চাপে গ্রিনল্যান্ডে সেনা মোতায়েন বাড়িয়েছে, যাতে চীন ওই অঞ্চলের খনিজসম্পদে প্রবেশাধিকার না পায়। পানামা চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড (বিআরআই) প্রকল্প বাতিল করেছে এবং হংকংভিত্তিক সিকে হাচিনসনের সঙ্গে খাল ব্যবস্থাপনার চুক্তি বাতিল করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে মেক্সিকো চীনা পণ্যে শুল্ক বাড়াতে সম্মত হয়েছে। আর্জেন্টিনা ৪০ বিলিয়ন ডলার মার্কিন সহায়তা পেয়েছে, যা তাদের মার্কিনপন্থী সরকারকে জাতীয় নির্বাচনে জিততে সাহায্য করেছে। কোস্টারিকা ও গুয়াতেমালা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অভিবাসীদের ফেরত নিতে রাজি হয়েছে, বিনিময়ে তারা কম শুল্ক সুবিধা পেয়েছে। এভাবে ঘুষ, হুমকি ও সামরিক ভয়ের মুখে একে একে অঞ্চলটির দেশগুলো আবারও ওয়াশিংটনের প্রভাব বলয়ে ফিরছে।

তবে এক ব্যতিক্রম ভেনেজুয়েলা। ২০০২ সাল থেকে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পরিবর্তনের চেষ্টার, নিষেধাজ্ঞা আর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে টিকে আছে। শুরুতে মনে হয়েছিল, ওয়াশিংটনের চাপে দেশটি ভেঙে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভেনেজুয়েলার সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। এর ফলে দেশটির জিডিপি ৭৪ শতাংশ কমে যায়, মুদ্রাস্ফীতি দুই মিলিয়ন শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, আর প্রায় ৭৯ লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালায়। তখন মনে হয়েছিল, সরকার ভেঙে পড়া শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু তা হয়নি।

এখন ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি দ্রুত বাড়ছে, মানুষ দেশে ফিরছে, মুদ্রাস্ফীতিও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। এ সাফল্যের পেছনে আছে ভেনেজুয়েলার জনগণের স্থিতিশীলতা। তবে এর বড় অংশের কৃতিত্ব চীনেরও। বেইজিং দেশটিতে ৬০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা ভেনেজুয়েলার মোট অর্থনীতির অর্ধেকের বেশি। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে চীন দেশটিকে সাহায্য করছে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে পণ্য রপ্তানি করতে। রাশিয়াও সামরিক সহযোগিতা ও গোয়েন্দা সহায়তায় ভেনেজুয়েলাকে সহায়তা দিচ্ছে। ইরানও পাশে আছে, তারা দেশটিতে কয়েক মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল পাঠিয়েছে।

এতে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে দুটি বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, ভেনেজুয়েলার টিকে থাকা অন্য দেশগুলোকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ইতিমধ্যে ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, হন্ডুরাস, মেক্সিকো ও নিকারাগুয়ায় বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ইকুয়েডর ও পেরুর গণবিক্ষোভও ইঙ্গিত দিচ্ছে—তারা শিগগিরই নির্বাচনের মাধ্যমে বা লড়াইয়ের পথ ধরে এই ধারায় যোগ দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভেনেজুয়েলার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উল্টো ফল দিয়েছে। এই পদক্ষেপ চীন ও রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘পেছনের উঠোনে’ প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভেনেজুয়েলাকে দুর্বল করা অর্থনৈতিক যুদ্ধের সব অস্ত্র এখন প্রায় শেষ। তাই এবার সামরিক বিকল্পের পালা। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে বিশাল নৌবহর পাঠিয়েছে—১৯৯৪ সালের পর এটিই সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি। নতুন কৌশল অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কিছু সামরিক সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ভেনেজুয়েলার উপকূলে। ভয় দেখানোর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র মাদক পাচারের অভিযোগে কয়েকটি নৌকা লক্ষ্য করে হামলাও চালিয়েছে।

কিন্তু ভেনেজুয়েলা এই উসকানিতে পা দিচ্ছে না। তারা রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করতে ও ভাগনার বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষক পাঠাতে। এমনকি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আলোচনার খবরও শোনা যাচ্ছে। লাতিন আমেরিকায় প্রতিরোধও বাড়ছে। ব্রাজিলের ১৫ লাখ সদস্যের ভূমিহীন কৃষক আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সংহতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মেক্সিকো ও কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে। কারাকাস শহুরে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে স্থানীয় মিলিশিয়াদের অস্ত্র দিয়েছে।

ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী পরাজিত হলেও নাগরিক মিলিশিয়াদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, যেন লড়াই চালিয়ে যাওয়া যায়। এই হস্তক্ষেপ, সর্বোচ্চ, ইরাক যুদ্ধের মতোই হবে—দীর্ঘ, অজনপ্রিয় ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ।

ট্রাম্প আমেরিকার কৌশল ছোট করে আনছেন। আগে ছিল বৈশ্বিক আধিপত্য, তারপর ছিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ‘পিভট’, এখন লক্ষ্য পশ্চিম গোলার্ধ। কিন্তু ভেনেজুয়েলা সেই পথে বড় বাধা। যদি ভেনেজুয়েলা সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে টিকে যায়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের শেষ ভ্রমও ভেঙে পড়বে। তখন হয়তো সাম্রাজ্য আংশিক নিয়ন্ত্রণেই সন্তুষ্ট হবে—কেবল উপকূলীয় কিছু সম্পদপূর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বজায় রেখে, ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কাঁচামাল আহরণের জন্য।

এরই মধ্যে ইঙ্গিত মিলছে, যুক্তরাষ্ট্র দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে চাইছে। ট্রাম্প নাইজেরিয়াকে ‘খ্রিষ্টানদের ওপর গণহত্যা’ চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। বিদেশে হস্তক্ষেপের অজুহাত হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায়ই এ ধরনের অভিযোগ ব্যবহার করে। জাতিগত ও ধর্মীয় বিভাজনে জর্জরিত নাইজেরিয়া ভেঙে যেতে পারে। তেলসমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চল আলাদা হয়ে যেতে পারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরাঞ্চল থেকে। কিন্তু নাইজেরিয়াও সহজ লক্ষ্য নয়। সেখানে হস্তক্ষেপ করতে গেলে বিপুল খরচ ও মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। তবু এক মরিয়া সাম্রাজ্যের চোখে হয়তো ঝুঁকিটা নেওয়ার মতোই মূল্যবান মনে হতে পারে।

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক কৌশল এখন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নব্য রক্ষণশীলরা পুরোনো আধিপত্য ধরে রাখতে চায়—তারা চায় ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান বজায় রাখুক, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপকে সমর্থন দিক, আর চীনকে ঠেকিয়ে রাখুক। পুরোপুরি পশ্চাদপসরণে সময় লাগবে, কিন্তু ট্রাম্প তার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ধারা ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির সঙ্গেই শেষ হবে না। বৃহত্তর মার্কিন অভিজাত মহল ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, একক আধিপত্যের যুগ শেষ। তাই তারা ভাবছে, যদি বিশ্বকে শাসন করা না যায়, তবে অন্তত নিজের অঞ্চলটাকেই শাসন করা হোক।

কিন্তু সেটাও হয়তো ব্যর্থ হবে। যদি ভেনেজুয়েলা টিকে থাকে, যদি গ্লোবাল সাউথ একত্র হয়, আর যদি লাতিন আমেরিকার জনগণ পরাধীনতার বদলে সার্বভৌমত্বে এক হয়—তাহলে আমেরিকার জন্য পশ্চিম গোলার্ধও আর নিরাপদ থাকবে না। তাই যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবের পরবর্তী অধ্যায় হয়তো ‘বিচ্ছিন্নতা’ নয়—বরং এক প্রকার পশ্চাদপসরণ। সেটি ছদ্মবেশে, আক্রমণাত্মক রূপে, তবুও বিপজ্জনক হবে। তবে সেটি আর ‘আধিপত্য’ নয়।

লেখক: এইডেন জে. সিমার্ডোন কানাডিয়ান অভিবাসন আইনজীবী। এ ছাড়া, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর মাস্টার অফ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স ডিগ্রি রয়েছে। তিনি ন্যাটোর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন, উইলসন সেন্টার এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করেছেন।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আক্রমণ আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের পর দেশটির উপকূলে যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি গড়েছে। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে মার্কিন শত্রুতার শুরু ২০০২ সালে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ দায়িত্ব গ্রহণের পর। এখন প্রশ্ন হলো—ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এই শত্রুতা ‘কী কারণে’ এবং ‘এখনই কেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এক মেরু বিশ্ব ক্ষয়ে যাওয়ায় এবং ইউরেশিয়ার ডিটারেন্ট বা বাইরের শক্তিকে প্রতিরোধ করার সক্ষমতায় বেড়ে যাওয়ায় ওয়াশিংটনের শেষ কার্যকর প্রকল্প হলো—নিজেদের তথাকথিত ‘পেছনের আঙিনা’ কাবু করা। দেশটির নীতিনির্ধারণী মহল বুঝতে পেরেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এখন চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করে পারবে না। বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্য বিস্তার ব্যর্থ হলে তাই বিকল্প পরিকল্পনা হলো—অন্তত পশ্চিম গোলার্ধ নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই কৌশলটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে আরও দ্রুত এগিয়ে চলছে।

পশ্চিম গোলার্ধে নিজ নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জন্য, ভেনেজুয়েলার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কারণ, দেশটির আছে বিশ্বের সর্বোচ্চ তেলের মজুত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা ভেনেজুয়েলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সরকার। অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে সরকার পতনে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের এখন একমাত্র বিকল্প সামরিক শক্তি। কিন্তু এটি বিপরীত ফল দিতে পারে। বিশেষ করে, আঞ্চলিক মিত্ররা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেতে পারে এবং ভেনেজুয়েলাকে সাহায্য দিতে পারে বেইজিং, মস্কো এবং তেহরান। তখন ট্রাম্পকে অন্য কোথাও পালানোর পথ খুঁজতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন যুক্তরাষ্ট্রকে অনন্য অসাধারণ বৈশ্বিক আধিপত্য এনে দিয়েছিল। শক্তির শীর্ষে থাকা অবস্থায় ওয়াশিংটন বিভিন্ন দেশে সামরিক অভিযান চালিয়েছে। কুয়েত থেকে ইরাককে বের করে দিয়েছে, যুগোস্লাভিয়া ভেঙেছে এবং হাইতির শাসন পরিবর্তন করেছে। এসবই করা হয়েছে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

অতীতের ঘটনা থেকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ’ শুরু করেন পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জন্য। দ্রুত বিজয় না পাওয়ায় এবং স্থানীয় প্রতিরোধের মুখে ইরাক ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় দুই দশক আটকে পড়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের মার্কিনরা বুঝে যায়, বিশ্বের জ্বালানি ভান্ডার নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে।

একই সময়ে, চীন মার্কিন করপোরেট সিস্টেম আউটসোর্স করে তার অর্থনীতি দ্রুত শক্তিশালী করেছে। এই সময়েই রাশিয়া চেচেন বিদ্রোহ দমন করেছে, প্রতিবেশী অঞ্চলে প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং জর্জিয়া, মলদোভা ও ইউক্রেনে ন্যাটোর সম্প্রসারণ বাধা দিয়েছে। এই অবস্থায় মাল্টিপোলার বা বহু মেরু বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পরিবর্তে, ওয়াশিংটন আরও ইউনিপোলার ব্যবস্থায় জোর দিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় তারা রুশ সীমান্তের দিকে ন্যাটো সম্প্রসারণ, পূর্ব ইউরোপ ও ককেশিয়ায় কালার রেভোলিউশনকে সমর্থন, দক্ষিণ চীন সাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় মিত্রদের সাহায্য করেছে। এসব মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিপোলার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কোশেশ।

এসব প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনে নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েছে এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে উঠেছে। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ তেমন প্রভাব ফেলেনি। বরং, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশগুলো ডলারের ব্যবহার কমিয়েছে। সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন হয়েছে, কিন্তু গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে হামাসের প্রতিরোধের প্রতি সমর্থন বাড়িয়েছে।

ইউরোপীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংকের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ফাদি লামা ২০২২ সালে লিখেছিলেন, ‘রাশিয়া, ইরান, চীনের (আরআইসি) ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক প্রভাব বিবেচনা করে পশ্চিমের একমাত্র কার্যকর কৌশল হলো—বিশ্বকে (বিভিন্ন প্রভাব বলয়ে) বিভক্ত করে প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করা।’

এরপর থেকে, ট্রাম্পের সময়ে পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের নীতি আরও দ্রুত এগিয়েছে। ইউরোপের নিরাপত্তা আমেরিকা নিশ্চিত করার পরিবর্তে ট্রাম্প এটিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটো সদস্যদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং সম্প্রতি রোমানিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন।

নিশ্চয়ই, ট্রাম্প প্রশাসনে এখনো নব্য–রক্ষণশীল ঘরানার তীক্ষ্ণ নীতির লোক রয়েছে। ট্রাম্প ইসরায়েল ও ইউক্রেনে বিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য পাঠিয়েছেন, রাশিয়ার ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং সোমালিয়ায় ড্রোন হামলাসহ লোহিত সাগর এলাকায় কার্যক্রম বাড়িয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প নিজে কখনো প্রচলিত নব্য–রক্ষণশীল পরিকল্পনা অনুসরণ করেননি।

দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে প্রবেশের পরপরই ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেন এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে। তিনি আশা করেছিলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়া আবার পশ্চিমা জোটে ফিরবে, আর এতে চীনের সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক দুর্বল হবে। কিন্তু রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেনে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে যুদ্ধ থামানোর কোনো যৌক্তিকতা তারা দেখছে না। বরং, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে রাশিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে বেইজিংয়ের সঙ্গে।

এই সময়ে ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধও বেড়ে গেছে। চীনা পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। জবাবে চীন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রপ্তানিতে কড়াকড়ি আরোপ করে। শেষে যুক্তরাষ্ট্র নীরবে সেই শুল্ক কমিয়ে ৪৭ শতাংশে নামায়। এমনকি তাইওয়ানও এখন কার্যত ট্রাম্প প্রশাসনের আলোচ্যসূচি থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ, এক সময় তাইওয়ান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূল আলোচ্য বিষয় ছিল।

ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি অনেকেই ভুলভাবে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বা ‘শান্তিপ্রিয়’ বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। চীন ও রাশিয়াকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ট্রাম্প এখন আমেরিকা মহাদেশকে—পাতাগোনিয়া থেকে গ্রিনল্যান্ড পর্যন্ত—ওয়াশিংটনের প্রভাববলয়ে আনতে চাইছেন।

এটি আসলে মনরো নীতিরই নতুন সংস্করণ। প্রায় ২০০ বছর ধরে এই নীতিই বলছে, পশ্চিম গোলার্ধ যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বভুক্ত এলাকা। তবে এবার ট্রাম্প তা প্রকাশ্যে বলছেন এবং হুমকি দিয়েছেন—প্রয়োজনে সামরিক শক্তি বাড়িয়ে সংযুক্তিকরণ নিশ্চিত করবেন। দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতেই তিনি কানাডা, গ্রিনল্যান্ড ও পানামাকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানান। উদারপন্থী বিশ্লেষকেরা একে পাগলামি বললেও এতে বাস্তব ফল এসেছে।

কানাডা সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ডেনমার্ক যুক্তরাষ্ট্রের চাপে গ্রিনল্যান্ডে সেনা মোতায়েন বাড়িয়েছে, যাতে চীন ওই অঞ্চলের খনিজসম্পদে প্রবেশাধিকার না পায়। পানামা চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড (বিআরআই) প্রকল্প বাতিল করেছে এবং হংকংভিত্তিক সিকে হাচিনসনের সঙ্গে খাল ব্যবস্থাপনার চুক্তি বাতিল করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে মেক্সিকো চীনা পণ্যে শুল্ক বাড়াতে সম্মত হয়েছে। আর্জেন্টিনা ৪০ বিলিয়ন ডলার মার্কিন সহায়তা পেয়েছে, যা তাদের মার্কিনপন্থী সরকারকে জাতীয় নির্বাচনে জিততে সাহায্য করেছে। কোস্টারিকা ও গুয়াতেমালা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অভিবাসীদের ফেরত নিতে রাজি হয়েছে, বিনিময়ে তারা কম শুল্ক সুবিধা পেয়েছে। এভাবে ঘুষ, হুমকি ও সামরিক ভয়ের মুখে একে একে অঞ্চলটির দেশগুলো আবারও ওয়াশিংটনের প্রভাব বলয়ে ফিরছে।

তবে এক ব্যতিক্রম ভেনেজুয়েলা। ২০০২ সাল থেকে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পরিবর্তনের চেষ্টার, নিষেধাজ্ঞা আর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে টিকে আছে। শুরুতে মনে হয়েছিল, ওয়াশিংটনের চাপে দেশটি ভেঙে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভেনেজুয়েলার সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। এর ফলে দেশটির জিডিপি ৭৪ শতাংশ কমে যায়, মুদ্রাস্ফীতি দুই মিলিয়ন শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, আর প্রায় ৭৯ লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালায়। তখন মনে হয়েছিল, সরকার ভেঙে পড়া শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু তা হয়নি।

এখন ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি দ্রুত বাড়ছে, মানুষ দেশে ফিরছে, মুদ্রাস্ফীতিও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। এ সাফল্যের পেছনে আছে ভেনেজুয়েলার জনগণের স্থিতিশীলতা। তবে এর বড় অংশের কৃতিত্ব চীনেরও। বেইজিং দেশটিতে ৬০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা ভেনেজুয়েলার মোট অর্থনীতির অর্ধেকের বেশি। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে চীন দেশটিকে সাহায্য করছে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে পণ্য রপ্তানি করতে। রাশিয়াও সামরিক সহযোগিতা ও গোয়েন্দা সহায়তায় ভেনেজুয়েলাকে সহায়তা দিচ্ছে। ইরানও পাশে আছে, তারা দেশটিতে কয়েক মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল পাঠিয়েছে।

এতে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে দুটি বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, ভেনেজুয়েলার টিকে থাকা অন্য দেশগুলোকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ইতিমধ্যে ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, হন্ডুরাস, মেক্সিকো ও নিকারাগুয়ায় বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ইকুয়েডর ও পেরুর গণবিক্ষোভও ইঙ্গিত দিচ্ছে—তারা শিগগিরই নির্বাচনের মাধ্যমে বা লড়াইয়ের পথ ধরে এই ধারায় যোগ দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভেনেজুয়েলার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উল্টো ফল দিয়েছে। এই পদক্ষেপ চীন ও রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘পেছনের উঠোনে’ প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভেনেজুয়েলাকে দুর্বল করা অর্থনৈতিক যুদ্ধের সব অস্ত্র এখন প্রায় শেষ। তাই এবার সামরিক বিকল্পের পালা। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে বিশাল নৌবহর পাঠিয়েছে—১৯৯৪ সালের পর এটিই সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি। নতুন কৌশল অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কিছু সামরিক সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ভেনেজুয়েলার উপকূলে। ভয় দেখানোর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র মাদক পাচারের অভিযোগে কয়েকটি নৌকা লক্ষ্য করে হামলাও চালিয়েছে।

কিন্তু ভেনেজুয়েলা এই উসকানিতে পা দিচ্ছে না। তারা রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করতে ও ভাগনার বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষক পাঠাতে। এমনকি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আলোচনার খবরও শোনা যাচ্ছে। লাতিন আমেরিকায় প্রতিরোধও বাড়ছে। ব্রাজিলের ১৫ লাখ সদস্যের ভূমিহীন কৃষক আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সংহতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মেক্সিকো ও কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে। কারাকাস শহুরে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে স্থানীয় মিলিশিয়াদের অস্ত্র দিয়েছে।

ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী পরাজিত হলেও নাগরিক মিলিশিয়াদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, যেন লড়াই চালিয়ে যাওয়া যায়। এই হস্তক্ষেপ, সর্বোচ্চ, ইরাক যুদ্ধের মতোই হবে—দীর্ঘ, অজনপ্রিয় ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ।

ট্রাম্প আমেরিকার কৌশল ছোট করে আনছেন। আগে ছিল বৈশ্বিক আধিপত্য, তারপর ছিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ‘পিভট’, এখন লক্ষ্য পশ্চিম গোলার্ধ। কিন্তু ভেনেজুয়েলা সেই পথে বড় বাধা। যদি ভেনেজুয়েলা সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে টিকে যায়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের শেষ ভ্রমও ভেঙে পড়বে। তখন হয়তো সাম্রাজ্য আংশিক নিয়ন্ত্রণেই সন্তুষ্ট হবে—কেবল উপকূলীয় কিছু সম্পদপূর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বজায় রেখে, ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কাঁচামাল আহরণের জন্য।

এরই মধ্যে ইঙ্গিত মিলছে, যুক্তরাষ্ট্র দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে চাইছে। ট্রাম্প নাইজেরিয়াকে ‘খ্রিষ্টানদের ওপর গণহত্যা’ চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। বিদেশে হস্তক্ষেপের অজুহাত হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায়ই এ ধরনের অভিযোগ ব্যবহার করে। জাতিগত ও ধর্মীয় বিভাজনে জর্জরিত নাইজেরিয়া ভেঙে যেতে পারে। তেলসমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চল আলাদা হয়ে যেতে পারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরাঞ্চল থেকে। কিন্তু নাইজেরিয়াও সহজ লক্ষ্য নয়। সেখানে হস্তক্ষেপ করতে গেলে বিপুল খরচ ও মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। তবু এক মরিয়া সাম্রাজ্যের চোখে হয়তো ঝুঁকিটা নেওয়ার মতোই মূল্যবান মনে হতে পারে।

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক কৌশল এখন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নব্য রক্ষণশীলরা পুরোনো আধিপত্য ধরে রাখতে চায়—তারা চায় ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান বজায় রাখুক, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপকে সমর্থন দিক, আর চীনকে ঠেকিয়ে রাখুক। পুরোপুরি পশ্চাদপসরণে সময় লাগবে, কিন্তু ট্রাম্প তার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ধারা ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির সঙ্গেই শেষ হবে না। বৃহত্তর মার্কিন অভিজাত মহল ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, একক আধিপত্যের যুগ শেষ। তাই তারা ভাবছে, যদি বিশ্বকে শাসন করা না যায়, তবে অন্তত নিজের অঞ্চলটাকেই শাসন করা হোক।

কিন্তু সেটাও হয়তো ব্যর্থ হবে। যদি ভেনেজুয়েলা টিকে থাকে, যদি গ্লোবাল সাউথ একত্র হয়, আর যদি লাতিন আমেরিকার জনগণ পরাধীনতার বদলে সার্বভৌমত্বে এক হয়—তাহলে আমেরিকার জন্য পশ্চিম গোলার্ধও আর নিরাপদ থাকবে না। তাই যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবের পরবর্তী অধ্যায় হয়তো ‘বিচ্ছিন্নতা’ নয়—বরং এক প্রকার পশ্চাদপসরণ। সেটি ছদ্মবেশে, আক্রমণাত্মক রূপে, তবুও বিপজ্জনক হবে। তবে সেটি আর ‘আধিপত্য’ নয়।

লেখক: এইডেন জে. সিমার্ডোন কানাডিয়ান অভিবাসন আইনজীবী। এ ছাড়া, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর মাস্টার অফ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স ডিগ্রি রয়েছে। তিনি ন্যাটোর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন, উইলসন সেন্টার এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করেছেন।

একুশ শতকের শুরু থেকেই বৈশ্বিক রাজনীতির পট দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্রমেই বহু মেরু বিশ্বের ধারণা জোরালো হওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য খর্ব হওয়া। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বৈশ্বিক আধিপত্যের পাট চুকিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আপাতত ‘নিজ আঙিনা’ বলে পরিচিত পশ্চিম গোলার্ধ অর্থাৎ দুই আমেরিকা মহাদেশে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। আর সেই চাওয়ার পথে নাকের ডগায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ভেনেজুয়েলা। ভেনেজুয়েলা উপকূলে মার্কিন রণ সাজ কেন এবং কী কারণে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন নিয়ে দ্য ক্রেডলে লিখেছেন এইডেন জে. সিমার্ডোন। আজকের পত্রিকার পাঠকদের জন্য লেখাটি অনুবাদ করেছেন পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান।

আজকের পত্রিকা ডেস্ক

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আক্রমণ আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের পর দেশটির উপকূলে যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি গড়েছে। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে মার্কিন শত্রুতার শুরু ২০০২ সালে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ দায়িত্ব গ্রহণের পর। এখন প্রশ্ন হলো—ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এই শত্রুতা ‘কী কারণে’ এবং ‘এখনই কেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এক মেরু বিশ্ব ক্ষয়ে যাওয়ায় এবং ইউরেশিয়ার ডিটারেন্ট বা বাইরের শক্তিকে প্রতিরোধ করার সক্ষমতায় বেড়ে যাওয়ায় ওয়াশিংটনের শেষ কার্যকর প্রকল্প হলো—নিজেদের তথাকথিত ‘পেছনের আঙিনা’ কাবু করা। দেশটির নীতিনির্ধারণী মহল বুঝতে পেরেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এখন চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করে পারবে না। বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্য বিস্তার ব্যর্থ হলে তাই বিকল্প পরিকল্পনা হলো—অন্তত পশ্চিম গোলার্ধ নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই কৌশলটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে আরও দ্রুত এগিয়ে চলছে।

পশ্চিম গোলার্ধে নিজ নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জন্য, ভেনেজুয়েলার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কারণ, দেশটির আছে বিশ্বের সর্বোচ্চ তেলের মজুত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা ভেনেজুয়েলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সরকার। অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে সরকার পতনে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের এখন একমাত্র বিকল্প সামরিক শক্তি। কিন্তু এটি বিপরীত ফল দিতে পারে। বিশেষ করে, আঞ্চলিক মিত্ররা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেতে পারে এবং ভেনেজুয়েলাকে সাহায্য দিতে পারে বেইজিং, মস্কো এবং তেহরান। তখন ট্রাম্পকে অন্য কোথাও পালানোর পথ খুঁজতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন যুক্তরাষ্ট্রকে অনন্য অসাধারণ বৈশ্বিক আধিপত্য এনে দিয়েছিল। শক্তির শীর্ষে থাকা অবস্থায় ওয়াশিংটন বিভিন্ন দেশে সামরিক অভিযান চালিয়েছে। কুয়েত থেকে ইরাককে বের করে দিয়েছে, যুগোস্লাভিয়া ভেঙেছে এবং হাইতির শাসন পরিবর্তন করেছে। এসবই করা হয়েছে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

অতীতের ঘটনা থেকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ’ শুরু করেন পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জন্য। দ্রুত বিজয় না পাওয়ায় এবং স্থানীয় প্রতিরোধের মুখে ইরাক ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় দুই দশক আটকে পড়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের মার্কিনরা বুঝে যায়, বিশ্বের জ্বালানি ভান্ডার নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে।

একই সময়ে, চীন মার্কিন করপোরেট সিস্টেম আউটসোর্স করে তার অর্থনীতি দ্রুত শক্তিশালী করেছে। এই সময়েই রাশিয়া চেচেন বিদ্রোহ দমন করেছে, প্রতিবেশী অঞ্চলে প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং জর্জিয়া, মলদোভা ও ইউক্রেনে ন্যাটোর সম্প্রসারণ বাধা দিয়েছে। এই অবস্থায় মাল্টিপোলার বা বহু মেরু বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পরিবর্তে, ওয়াশিংটন আরও ইউনিপোলার ব্যবস্থায় জোর দিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় তারা রুশ সীমান্তের দিকে ন্যাটো সম্প্রসারণ, পূর্ব ইউরোপ ও ককেশিয়ায় কালার রেভোলিউশনকে সমর্থন, দক্ষিণ চীন সাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় মিত্রদের সাহায্য করেছে। এসব মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিপোলার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কোশেশ।

এসব প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনে নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েছে এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে উঠেছে। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ তেমন প্রভাব ফেলেনি। বরং, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশগুলো ডলারের ব্যবহার কমিয়েছে। সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন হয়েছে, কিন্তু গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে হামাসের প্রতিরোধের প্রতি সমর্থন বাড়িয়েছে।

ইউরোপীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংকের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ফাদি লামা ২০২২ সালে লিখেছিলেন, ‘রাশিয়া, ইরান, চীনের (আরআইসি) ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক প্রভাব বিবেচনা করে পশ্চিমের একমাত্র কার্যকর কৌশল হলো—বিশ্বকে (বিভিন্ন প্রভাব বলয়ে) বিভক্ত করে প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করা।’

এরপর থেকে, ট্রাম্পের সময়ে পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের নীতি আরও দ্রুত এগিয়েছে। ইউরোপের নিরাপত্তা আমেরিকা নিশ্চিত করার পরিবর্তে ট্রাম্প এটিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটো সদস্যদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং সম্প্রতি রোমানিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন।

নিশ্চয়ই, ট্রাম্প প্রশাসনে এখনো নব্য–রক্ষণশীল ঘরানার তীক্ষ্ণ নীতির লোক রয়েছে। ট্রাম্প ইসরায়েল ও ইউক্রেনে বিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য পাঠিয়েছেন, রাশিয়ার ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং সোমালিয়ায় ড্রোন হামলাসহ লোহিত সাগর এলাকায় কার্যক্রম বাড়িয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প নিজে কখনো প্রচলিত নব্য–রক্ষণশীল পরিকল্পনা অনুসরণ করেননি।

দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে প্রবেশের পরপরই ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেন এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে। তিনি আশা করেছিলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়া আবার পশ্চিমা জোটে ফিরবে, আর এতে চীনের সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক দুর্বল হবে। কিন্তু রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেনে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে যুদ্ধ থামানোর কোনো যৌক্তিকতা তারা দেখছে না। বরং, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে রাশিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে বেইজিংয়ের সঙ্গে।

এই সময়ে ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধও বেড়ে গেছে। চীনা পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। জবাবে চীন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রপ্তানিতে কড়াকড়ি আরোপ করে। শেষে যুক্তরাষ্ট্র নীরবে সেই শুল্ক কমিয়ে ৪৭ শতাংশে নামায়। এমনকি তাইওয়ানও এখন কার্যত ট্রাম্প প্রশাসনের আলোচ্যসূচি থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ, এক সময় তাইওয়ান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূল আলোচ্য বিষয় ছিল।

ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি অনেকেই ভুলভাবে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বা ‘শান্তিপ্রিয়’ বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। চীন ও রাশিয়াকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ট্রাম্প এখন আমেরিকা মহাদেশকে—পাতাগোনিয়া থেকে গ্রিনল্যান্ড পর্যন্ত—ওয়াশিংটনের প্রভাববলয়ে আনতে চাইছেন।

এটি আসলে মনরো নীতিরই নতুন সংস্করণ। প্রায় ২০০ বছর ধরে এই নীতিই বলছে, পশ্চিম গোলার্ধ যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বভুক্ত এলাকা। তবে এবার ট্রাম্প তা প্রকাশ্যে বলছেন এবং হুমকি দিয়েছেন—প্রয়োজনে সামরিক শক্তি বাড়িয়ে সংযুক্তিকরণ নিশ্চিত করবেন। দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতেই তিনি কানাডা, গ্রিনল্যান্ড ও পানামাকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানান। উদারপন্থী বিশ্লেষকেরা একে পাগলামি বললেও এতে বাস্তব ফল এসেছে।

কানাডা সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ডেনমার্ক যুক্তরাষ্ট্রের চাপে গ্রিনল্যান্ডে সেনা মোতায়েন বাড়িয়েছে, যাতে চীন ওই অঞ্চলের খনিজসম্পদে প্রবেশাধিকার না পায়। পানামা চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড (বিআরআই) প্রকল্প বাতিল করেছে এবং হংকংভিত্তিক সিকে হাচিনসনের সঙ্গে খাল ব্যবস্থাপনার চুক্তি বাতিল করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে মেক্সিকো চীনা পণ্যে শুল্ক বাড়াতে সম্মত হয়েছে। আর্জেন্টিনা ৪০ বিলিয়ন ডলার মার্কিন সহায়তা পেয়েছে, যা তাদের মার্কিনপন্থী সরকারকে জাতীয় নির্বাচনে জিততে সাহায্য করেছে। কোস্টারিকা ও গুয়াতেমালা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অভিবাসীদের ফেরত নিতে রাজি হয়েছে, বিনিময়ে তারা কম শুল্ক সুবিধা পেয়েছে। এভাবে ঘুষ, হুমকি ও সামরিক ভয়ের মুখে একে একে অঞ্চলটির দেশগুলো আবারও ওয়াশিংটনের প্রভাব বলয়ে ফিরছে।

তবে এক ব্যতিক্রম ভেনেজুয়েলা। ২০০২ সাল থেকে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পরিবর্তনের চেষ্টার, নিষেধাজ্ঞা আর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে টিকে আছে। শুরুতে মনে হয়েছিল, ওয়াশিংটনের চাপে দেশটি ভেঙে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভেনেজুয়েলার সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। এর ফলে দেশটির জিডিপি ৭৪ শতাংশ কমে যায়, মুদ্রাস্ফীতি দুই মিলিয়ন শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, আর প্রায় ৭৯ লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালায়। তখন মনে হয়েছিল, সরকার ভেঙে পড়া শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু তা হয়নি।

এখন ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি দ্রুত বাড়ছে, মানুষ দেশে ফিরছে, মুদ্রাস্ফীতিও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। এ সাফল্যের পেছনে আছে ভেনেজুয়েলার জনগণের স্থিতিশীলতা। তবে এর বড় অংশের কৃতিত্ব চীনেরও। বেইজিং দেশটিতে ৬০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা ভেনেজুয়েলার মোট অর্থনীতির অর্ধেকের বেশি। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে চীন দেশটিকে সাহায্য করছে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে পণ্য রপ্তানি করতে। রাশিয়াও সামরিক সহযোগিতা ও গোয়েন্দা সহায়তায় ভেনেজুয়েলাকে সহায়তা দিচ্ছে। ইরানও পাশে আছে, তারা দেশটিতে কয়েক মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল পাঠিয়েছে।

এতে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে দুটি বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, ভেনেজুয়েলার টিকে থাকা অন্য দেশগুলোকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ইতিমধ্যে ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, হন্ডুরাস, মেক্সিকো ও নিকারাগুয়ায় বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ইকুয়েডর ও পেরুর গণবিক্ষোভও ইঙ্গিত দিচ্ছে—তারা শিগগিরই নির্বাচনের মাধ্যমে বা লড়াইয়ের পথ ধরে এই ধারায় যোগ দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভেনেজুয়েলার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উল্টো ফল দিয়েছে। এই পদক্ষেপ চীন ও রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘পেছনের উঠোনে’ প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভেনেজুয়েলাকে দুর্বল করা অর্থনৈতিক যুদ্ধের সব অস্ত্র এখন প্রায় শেষ। তাই এবার সামরিক বিকল্পের পালা। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে বিশাল নৌবহর পাঠিয়েছে—১৯৯৪ সালের পর এটিই সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি। নতুন কৌশল অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কিছু সামরিক সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ভেনেজুয়েলার উপকূলে। ভয় দেখানোর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র মাদক পাচারের অভিযোগে কয়েকটি নৌকা লক্ষ্য করে হামলাও চালিয়েছে।

কিন্তু ভেনেজুয়েলা এই উসকানিতে পা দিচ্ছে না। তারা রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করতে ও ভাগনার বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষক পাঠাতে। এমনকি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আলোচনার খবরও শোনা যাচ্ছে। লাতিন আমেরিকায় প্রতিরোধও বাড়ছে। ব্রাজিলের ১৫ লাখ সদস্যের ভূমিহীন কৃষক আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সংহতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মেক্সিকো ও কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে। কারাকাস শহুরে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে স্থানীয় মিলিশিয়াদের অস্ত্র দিয়েছে।

ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী পরাজিত হলেও নাগরিক মিলিশিয়াদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, যেন লড়াই চালিয়ে যাওয়া যায়। এই হস্তক্ষেপ, সর্বোচ্চ, ইরাক যুদ্ধের মতোই হবে—দীর্ঘ, অজনপ্রিয় ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ।

ট্রাম্প আমেরিকার কৌশল ছোট করে আনছেন। আগে ছিল বৈশ্বিক আধিপত্য, তারপর ছিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ‘পিভট’, এখন লক্ষ্য পশ্চিম গোলার্ধ। কিন্তু ভেনেজুয়েলা সেই পথে বড় বাধা। যদি ভেনেজুয়েলা সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে টিকে যায়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের শেষ ভ্রমও ভেঙে পড়বে। তখন হয়তো সাম্রাজ্য আংশিক নিয়ন্ত্রণেই সন্তুষ্ট হবে—কেবল উপকূলীয় কিছু সম্পদপূর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বজায় রেখে, ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কাঁচামাল আহরণের জন্য।

এরই মধ্যে ইঙ্গিত মিলছে, যুক্তরাষ্ট্র দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে চাইছে। ট্রাম্প নাইজেরিয়াকে ‘খ্রিষ্টানদের ওপর গণহত্যা’ চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। বিদেশে হস্তক্ষেপের অজুহাত হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায়ই এ ধরনের অভিযোগ ব্যবহার করে। জাতিগত ও ধর্মীয় বিভাজনে জর্জরিত নাইজেরিয়া ভেঙে যেতে পারে। তেলসমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চল আলাদা হয়ে যেতে পারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরাঞ্চল থেকে। কিন্তু নাইজেরিয়াও সহজ লক্ষ্য নয়। সেখানে হস্তক্ষেপ করতে গেলে বিপুল খরচ ও মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। তবু এক মরিয়া সাম্রাজ্যের চোখে হয়তো ঝুঁকিটা নেওয়ার মতোই মূল্যবান মনে হতে পারে।

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক কৌশল এখন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নব্য রক্ষণশীলরা পুরোনো আধিপত্য ধরে রাখতে চায়—তারা চায় ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান বজায় রাখুক, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপকে সমর্থন দিক, আর চীনকে ঠেকিয়ে রাখুক। পুরোপুরি পশ্চাদপসরণে সময় লাগবে, কিন্তু ট্রাম্প তার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ধারা ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির সঙ্গেই শেষ হবে না। বৃহত্তর মার্কিন অভিজাত মহল ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, একক আধিপত্যের যুগ শেষ। তাই তারা ভাবছে, যদি বিশ্বকে শাসন করা না যায়, তবে অন্তত নিজের অঞ্চলটাকেই শাসন করা হোক।

কিন্তু সেটাও হয়তো ব্যর্থ হবে। যদি ভেনেজুয়েলা টিকে থাকে, যদি গ্লোবাল সাউথ একত্র হয়, আর যদি লাতিন আমেরিকার জনগণ পরাধীনতার বদলে সার্বভৌমত্বে এক হয়—তাহলে আমেরিকার জন্য পশ্চিম গোলার্ধও আর নিরাপদ থাকবে না। তাই যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবের পরবর্তী অধ্যায় হয়তো ‘বিচ্ছিন্নতা’ নয়—বরং এক প্রকার পশ্চাদপসরণ। সেটি ছদ্মবেশে, আক্রমণাত্মক রূপে, তবুও বিপজ্জনক হবে। তবে সেটি আর ‘আধিপত্য’ নয়।

লেখক: এইডেন জে. সিমার্ডোন কানাডিয়ান অভিবাসন আইনজীবী। এ ছাড়া, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর মাস্টার অফ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স ডিগ্রি রয়েছে। তিনি ন্যাটোর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন, উইলসন সেন্টার এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করেছেন।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আক্রমণ আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের পর দেশটির উপকূলে যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি গড়েছে। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে মার্কিন শত্রুতার শুরু ২০০২ সালে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ দায়িত্ব গ্রহণের পর। এখন প্রশ্ন হলো—ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এই শত্রুতা ‘কী কারণে’ এবং ‘এখনই কেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এক মেরু বিশ্ব ক্ষয়ে যাওয়ায় এবং ইউরেশিয়ার ডিটারেন্ট বা বাইরের শক্তিকে প্রতিরোধ করার সক্ষমতায় বেড়ে যাওয়ায় ওয়াশিংটনের শেষ কার্যকর প্রকল্প হলো—নিজেদের তথাকথিত ‘পেছনের আঙিনা’ কাবু করা। দেশটির নীতিনির্ধারণী মহল বুঝতে পেরেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এখন চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করে পারবে না। বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্য বিস্তার ব্যর্থ হলে তাই বিকল্প পরিকল্পনা হলো—অন্তত পশ্চিম গোলার্ধ নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই কৌশলটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে আরও দ্রুত এগিয়ে চলছে।

পশ্চিম গোলার্ধে নিজ নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জন্য, ভেনেজুয়েলার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কারণ, দেশটির আছে বিশ্বের সর্বোচ্চ তেলের মজুত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা ভেনেজুয়েলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সরকার। অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে সরকার পতনে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের এখন একমাত্র বিকল্প সামরিক শক্তি। কিন্তু এটি বিপরীত ফল দিতে পারে। বিশেষ করে, আঞ্চলিক মিত্ররা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেতে পারে এবং ভেনেজুয়েলাকে সাহায্য দিতে পারে বেইজিং, মস্কো এবং তেহরান। তখন ট্রাম্পকে অন্য কোথাও পালানোর পথ খুঁজতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন যুক্তরাষ্ট্রকে অনন্য অসাধারণ বৈশ্বিক আধিপত্য এনে দিয়েছিল। শক্তির শীর্ষে থাকা অবস্থায় ওয়াশিংটন বিভিন্ন দেশে সামরিক অভিযান চালিয়েছে। কুয়েত থেকে ইরাককে বের করে দিয়েছে, যুগোস্লাভিয়া ভেঙেছে এবং হাইতির শাসন পরিবর্তন করেছে। এসবই করা হয়েছে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

অতীতের ঘটনা থেকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ’ শুরু করেন পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জন্য। দ্রুত বিজয় না পাওয়ায় এবং স্থানীয় প্রতিরোধের মুখে ইরাক ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় দুই দশক আটকে পড়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের মার্কিনরা বুঝে যায়, বিশ্বের জ্বালানি ভান্ডার নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে।

একই সময়ে, চীন মার্কিন করপোরেট সিস্টেম আউটসোর্স করে তার অর্থনীতি দ্রুত শক্তিশালী করেছে। এই সময়েই রাশিয়া চেচেন বিদ্রোহ দমন করেছে, প্রতিবেশী অঞ্চলে প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং জর্জিয়া, মলদোভা ও ইউক্রেনে ন্যাটোর সম্প্রসারণ বাধা দিয়েছে। এই অবস্থায় মাল্টিপোলার বা বহু মেরু বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পরিবর্তে, ওয়াশিংটন আরও ইউনিপোলার ব্যবস্থায় জোর দিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় তারা রুশ সীমান্তের দিকে ন্যাটো সম্প্রসারণ, পূর্ব ইউরোপ ও ককেশিয়ায় কালার রেভোলিউশনকে সমর্থন, দক্ষিণ চীন সাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় মিত্রদের সাহায্য করেছে। এসব মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিপোলার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কোশেশ।

এসব প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনে নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েছে এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে উঠেছে। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ তেমন প্রভাব ফেলেনি। বরং, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশগুলো ডলারের ব্যবহার কমিয়েছে। সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন হয়েছে, কিন্তু গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে হামাসের প্রতিরোধের প্রতি সমর্থন বাড়িয়েছে।

ইউরোপীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংকের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ফাদি লামা ২০২২ সালে লিখেছিলেন, ‘রাশিয়া, ইরান, চীনের (আরআইসি) ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক প্রভাব বিবেচনা করে পশ্চিমের একমাত্র কার্যকর কৌশল হলো—বিশ্বকে (বিভিন্ন প্রভাব বলয়ে) বিভক্ত করে প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করা।’

এরপর থেকে, ট্রাম্পের সময়ে পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের নীতি আরও দ্রুত এগিয়েছে। ইউরোপের নিরাপত্তা আমেরিকা নিশ্চিত করার পরিবর্তে ট্রাম্প এটিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটো সদস্যদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং সম্প্রতি রোমানিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন।

নিশ্চয়ই, ট্রাম্প প্রশাসনে এখনো নব্য–রক্ষণশীল ঘরানার তীক্ষ্ণ নীতির লোক রয়েছে। ট্রাম্প ইসরায়েল ও ইউক্রেনে বিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য পাঠিয়েছেন, রাশিয়ার ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং সোমালিয়ায় ড্রোন হামলাসহ লোহিত সাগর এলাকায় কার্যক্রম বাড়িয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প নিজে কখনো প্রচলিত নব্য–রক্ষণশীল পরিকল্পনা অনুসরণ করেননি।

দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে প্রবেশের পরপরই ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেন এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে। তিনি আশা করেছিলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়া আবার পশ্চিমা জোটে ফিরবে, আর এতে চীনের সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক দুর্বল হবে। কিন্তু রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেনে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে যুদ্ধ থামানোর কোনো যৌক্তিকতা তারা দেখছে না। বরং, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে রাশিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে বেইজিংয়ের সঙ্গে।

এই সময়ে ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধও বেড়ে গেছে। চীনা পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। জবাবে চীন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রপ্তানিতে কড়াকড়ি আরোপ করে। শেষে যুক্তরাষ্ট্র নীরবে সেই শুল্ক কমিয়ে ৪৭ শতাংশে নামায়। এমনকি তাইওয়ানও এখন কার্যত ট্রাম্প প্রশাসনের আলোচ্যসূচি থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ, এক সময় তাইওয়ান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূল আলোচ্য বিষয় ছিল।

ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি অনেকেই ভুলভাবে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বা ‘শান্তিপ্রিয়’ বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। চীন ও রাশিয়াকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ট্রাম্প এখন আমেরিকা মহাদেশকে—পাতাগোনিয়া থেকে গ্রিনল্যান্ড পর্যন্ত—ওয়াশিংটনের প্রভাববলয়ে আনতে চাইছেন।

এটি আসলে মনরো নীতিরই নতুন সংস্করণ। প্রায় ২০০ বছর ধরে এই নীতিই বলছে, পশ্চিম গোলার্ধ যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বভুক্ত এলাকা। তবে এবার ট্রাম্প তা প্রকাশ্যে বলছেন এবং হুমকি দিয়েছেন—প্রয়োজনে সামরিক শক্তি বাড়িয়ে সংযুক্তিকরণ নিশ্চিত করবেন। দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতেই তিনি কানাডা, গ্রিনল্যান্ড ও পানামাকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানান। উদারপন্থী বিশ্লেষকেরা একে পাগলামি বললেও এতে বাস্তব ফল এসেছে।

কানাডা সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ডেনমার্ক যুক্তরাষ্ট্রের চাপে গ্রিনল্যান্ডে সেনা মোতায়েন বাড়িয়েছে, যাতে চীন ওই অঞ্চলের খনিজসম্পদে প্রবেশাধিকার না পায়। পানামা চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড (বিআরআই) প্রকল্প বাতিল করেছে এবং হংকংভিত্তিক সিকে হাচিনসনের সঙ্গে খাল ব্যবস্থাপনার চুক্তি বাতিল করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে মেক্সিকো চীনা পণ্যে শুল্ক বাড়াতে সম্মত হয়েছে। আর্জেন্টিনা ৪০ বিলিয়ন ডলার মার্কিন সহায়তা পেয়েছে, যা তাদের মার্কিনপন্থী সরকারকে জাতীয় নির্বাচনে জিততে সাহায্য করেছে। কোস্টারিকা ও গুয়াতেমালা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অভিবাসীদের ফেরত নিতে রাজি হয়েছে, বিনিময়ে তারা কম শুল্ক সুবিধা পেয়েছে। এভাবে ঘুষ, হুমকি ও সামরিক ভয়ের মুখে একে একে অঞ্চলটির দেশগুলো আবারও ওয়াশিংটনের প্রভাব বলয়ে ফিরছে।

তবে এক ব্যতিক্রম ভেনেজুয়েলা। ২০০২ সাল থেকে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পরিবর্তনের চেষ্টার, নিষেধাজ্ঞা আর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে টিকে আছে। শুরুতে মনে হয়েছিল, ওয়াশিংটনের চাপে দেশটি ভেঙে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভেনেজুয়েলার সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। এর ফলে দেশটির জিডিপি ৭৪ শতাংশ কমে যায়, মুদ্রাস্ফীতি দুই মিলিয়ন শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, আর প্রায় ৭৯ লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালায়। তখন মনে হয়েছিল, সরকার ভেঙে পড়া শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু তা হয়নি।

এখন ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি দ্রুত বাড়ছে, মানুষ দেশে ফিরছে, মুদ্রাস্ফীতিও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। এ সাফল্যের পেছনে আছে ভেনেজুয়েলার জনগণের স্থিতিশীলতা। তবে এর বড় অংশের কৃতিত্ব চীনেরও। বেইজিং দেশটিতে ৬০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা ভেনেজুয়েলার মোট অর্থনীতির অর্ধেকের বেশি। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে চীন দেশটিকে সাহায্য করছে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে পণ্য রপ্তানি করতে। রাশিয়াও সামরিক সহযোগিতা ও গোয়েন্দা সহায়তায় ভেনেজুয়েলাকে সহায়তা দিচ্ছে। ইরানও পাশে আছে, তারা দেশটিতে কয়েক মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল পাঠিয়েছে।

এতে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে দুটি বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, ভেনেজুয়েলার টিকে থাকা অন্য দেশগুলোকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ইতিমধ্যে ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, হন্ডুরাস, মেক্সিকো ও নিকারাগুয়ায় বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ইকুয়েডর ও পেরুর গণবিক্ষোভও ইঙ্গিত দিচ্ছে—তারা শিগগিরই নির্বাচনের মাধ্যমে বা লড়াইয়ের পথ ধরে এই ধারায় যোগ দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভেনেজুয়েলার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উল্টো ফল দিয়েছে। এই পদক্ষেপ চীন ও রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘পেছনের উঠোনে’ প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভেনেজুয়েলাকে দুর্বল করা অর্থনৈতিক যুদ্ধের সব অস্ত্র এখন প্রায় শেষ। তাই এবার সামরিক বিকল্পের পালা। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে বিশাল নৌবহর পাঠিয়েছে—১৯৯৪ সালের পর এটিই সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি। নতুন কৌশল অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কিছু সামরিক সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ভেনেজুয়েলার উপকূলে। ভয় দেখানোর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র মাদক পাচারের অভিযোগে কয়েকটি নৌকা লক্ষ্য করে হামলাও চালিয়েছে।

কিন্তু ভেনেজুয়েলা এই উসকানিতে পা দিচ্ছে না। তারা রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করতে ও ভাগনার বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষক পাঠাতে। এমনকি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আলোচনার খবরও শোনা যাচ্ছে। লাতিন আমেরিকায় প্রতিরোধও বাড়ছে। ব্রাজিলের ১৫ লাখ সদস্যের ভূমিহীন কৃষক আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সংহতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মেক্সিকো ও কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে। কারাকাস শহুরে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে স্থানীয় মিলিশিয়াদের অস্ত্র দিয়েছে।

ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী পরাজিত হলেও নাগরিক মিলিশিয়াদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, যেন লড়াই চালিয়ে যাওয়া যায়। এই হস্তক্ষেপ, সর্বোচ্চ, ইরাক যুদ্ধের মতোই হবে—দীর্ঘ, অজনপ্রিয় ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ।

ট্রাম্প আমেরিকার কৌশল ছোট করে আনছেন। আগে ছিল বৈশ্বিক আধিপত্য, তারপর ছিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ‘পিভট’, এখন লক্ষ্য পশ্চিম গোলার্ধ। কিন্তু ভেনেজুয়েলা সেই পথে বড় বাধা। যদি ভেনেজুয়েলা সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে টিকে যায়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের শেষ ভ্রমও ভেঙে পড়বে। তখন হয়তো সাম্রাজ্য আংশিক নিয়ন্ত্রণেই সন্তুষ্ট হবে—কেবল উপকূলীয় কিছু সম্পদপূর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বজায় রেখে, ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কাঁচামাল আহরণের জন্য।

এরই মধ্যে ইঙ্গিত মিলছে, যুক্তরাষ্ট্র দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে চাইছে। ট্রাম্প নাইজেরিয়াকে ‘খ্রিষ্টানদের ওপর গণহত্যা’ চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। বিদেশে হস্তক্ষেপের অজুহাত হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায়ই এ ধরনের অভিযোগ ব্যবহার করে। জাতিগত ও ধর্মীয় বিভাজনে জর্জরিত নাইজেরিয়া ভেঙে যেতে পারে। তেলসমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চল আলাদা হয়ে যেতে পারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরাঞ্চল থেকে। কিন্তু নাইজেরিয়াও সহজ লক্ষ্য নয়। সেখানে হস্তক্ষেপ করতে গেলে বিপুল খরচ ও মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। তবু এক মরিয়া সাম্রাজ্যের চোখে হয়তো ঝুঁকিটা নেওয়ার মতোই মূল্যবান মনে হতে পারে।

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক কৌশল এখন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নব্য রক্ষণশীলরা পুরোনো আধিপত্য ধরে রাখতে চায়—তারা চায় ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান বজায় রাখুক, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপকে সমর্থন দিক, আর চীনকে ঠেকিয়ে রাখুক। পুরোপুরি পশ্চাদপসরণে সময় লাগবে, কিন্তু ট্রাম্প তার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ধারা ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির সঙ্গেই শেষ হবে না। বৃহত্তর মার্কিন অভিজাত মহল ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, একক আধিপত্যের যুগ শেষ। তাই তারা ভাবছে, যদি বিশ্বকে শাসন করা না যায়, তবে অন্তত নিজের অঞ্চলটাকেই শাসন করা হোক।

কিন্তু সেটাও হয়তো ব্যর্থ হবে। যদি ভেনেজুয়েলা টিকে থাকে, যদি গ্লোবাল সাউথ একত্র হয়, আর যদি লাতিন আমেরিকার জনগণ পরাধীনতার বদলে সার্বভৌমত্বে এক হয়—তাহলে আমেরিকার জন্য পশ্চিম গোলার্ধও আর নিরাপদ থাকবে না। তাই যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবের পরবর্তী অধ্যায় হয়তো ‘বিচ্ছিন্নতা’ নয়—বরং এক প্রকার পশ্চাদপসরণ। সেটি ছদ্মবেশে, আক্রমণাত্মক রূপে, তবুও বিপজ্জনক হবে। তবে সেটি আর ‘আধিপত্য’ নয়।

লেখক: এইডেন জে. সিমার্ডোন কানাডিয়ান অভিবাসন আইনজীবী। এ ছাড়া, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর মাস্টার অফ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স ডিগ্রি রয়েছে। তিনি ন্যাটোর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন, উইলসন সেন্টার এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করেছেন।

নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এই যুবকের ঐতিহাসিক জয়ে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তাঁর ক্যারিশমা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির দিকে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা এক কৌশলীর কথা উঠে আসছে

১ দিন আগে

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো

৩ দিন আগে

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খল

৩ দিন আগে

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

৫ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এই যুবকের ঐতিহাসিক জয়ে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তাঁর ক্যারিশমা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির দিকে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা এক কৌশলীর কথা উঠে আসছে—যিনি এই বিজয়ের রণনীতি তৈরি করেছিলেন। তিনি হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ জারা রহিম। এই বিজয়ের মাধ্যমে মামদানি নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম, প্রথম দক্ষিণ এশীয় এবং এক শতাব্দীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

৩৫ বছর বয়সী জারা রহিম এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং ডিজিটাল কৌশলের এক মিথস্ক্রিয়ার মহাযজ্ঞে কাজ করেছেন। গত ফেব্রুয়ারি থেকে মামদানির সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া জারাই প্রচারের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন। তাঁর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাটি ছিল— ‘রাজনৈতিক কৌশলবিদদের তৈরি নিউইয়র্ককে ভুলে যান। বরং প্রকৃত নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে প্রচার শুরু করুন।’

এই মন্ত্রই মামদানির প্রচারকে একটি জনমুখী প্রচারাভিযানে পরিণত করে। জারা যুক্তি দেন, নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক এলিটরা যেই ভোটারদের দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করেছেন, তাদেরই এখানে যুক্ত করতে হবে। এই কৌশল অবলম্বন করে ৯০ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে একত্র করা সম্ভব হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ১০ লাখ মুসলিম বাসিন্দা রয়েছে এবং এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই জয়ের মূল শক্তি হয়ে ওঠে।

জারা রহিম বলেন, বহু ‘বাংলাদেশি চাচা এবং পশ্চিম আফ্রিকার খালা’ রয়েছেন, যাঁরা আগে কখনো মেয়রের প্রাথমিক নির্বাচনে ভোট দেননি। তিনি বলেন, ‘তারা এমন একজনকে দেখছেন, যিনি তাঁদের মসজিদে যাচ্ছেন এবং তাঁদের এলাকাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।’

জারা রহিমের কর্মজীবন রাজনীতি, ডিজিটাল কৌশল এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক দশকের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত।

প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান জারা রহিম ফ্লোরিডায় বেড়ে ওঠেন। ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা (ইউসিএফ) থেকে যোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি ডিজিটাল প্রচার এবং জনসম্পৃক্ততার ওপর জোর দিয়েছেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় ২০১২ সালে বারাক ওবামার পুনর্নির্বাচন প্রচারণার মাধ্যমে। তিনি প্রচারণায় ইন্টার্ন হিসেবে যোগ দিলেও দ্রুতই ফ্লোরিডার ডিজিটাল কনটেন্ট ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। এই ভূমিকায় তিনি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভোটারদের নিবন্ধন করানো এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করে তোলার কৌশল আয়ত্ত করেন।

ওবামা প্রচারণার সাফল্যের পর জারা ওবামা প্রশাসনের হোয়াইট হাউস অফিস অব ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজিতে যোগ দেন। সেখানে তিনি মার্কিন ইতিহাসের অন্যতম ডিজিটাল উদ্ভাবনী প্রেসিডেন্সির অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করেন।

হোয়াইট হাউসের পর জারা উবারে যোগ দেন। এখানে তিনি রাইড শেয়ারিং-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে সহায়তা করেন। গল্প বলার মতো করে কীভাবে জননীতি তৈরি করা যায়, সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এখানে।

এরপর ২০১৬ সালে তিনি হিলারি ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও কাজ করেন।

২০১৬ সালের প্রচারণার পরে জারা রাজনীতি থেকে সরে এসে ফ্যাশন জগতে প্রবেশ করেন। ২০১৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত ‘ভোগ’ ম্যাগাজিনের যোগাযোগ পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এটি তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এখানে তিনি রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া থেকে সাংস্কৃতিক গল্প বলার দিকে মনোযোগ দেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘রাজনীতিই সংস্কৃতি।’ ভোগে কাজ করার মাধ্যমে শিল্প, ফ্যাশন ও রাজনীতির সংযোগস্থলে কীভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করতে হয় এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনা করতে হয়, সেটি ভালো করে শেখেন জারা।

ভোগ ছাড়ার পর জারা রহিম স্বাধীন যোগাযোগ পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেন।

তাঁর ক্লায়েন্টদের মধ্যে ছিল এ২৪ (A24), গায়িকা মারিয়া কেরি এবং নেটফ্লিক্সের মতো প্রতিষ্ঠান ও তারকারা।

তাঁর মূল নীতি ছিল—বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে ‘খাঁটি বিশ্বাসযোগ্যতা’ (অথেনটিক) দিয়ে যেকোনো কিছুর সূচনা করা।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জারা জোহরান মামদানির ‘সিনিয়র উপদেষ্টা’ হিসেবে তাঁর মেয়র নির্বাচনের ক্যাম্পেইনে যোগ দেন। বলতে গেলে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সাফল্যটিও অর্জন করেন এই প্রকল্পেই।

এই নির্বাচনী প্রচারে তাঁর দেওয়া নির্দেশনাটি ছিল—‘রাজনৈতিক কৌশলবিদদের তৈরি নিউইয়র্ককে ভুলে যান। বরং প্রকৃত নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে প্রচার শুরু করুন।’ তিনি সব সময় নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যেন ডিজিটাল প্রচারের সাফল্যের সঙ্গে তৃণমূলে সত্যিকারের জনসম্পৃক্ততা বজায় থাকে। এই কৌশলের মাধ্যমে মামদানি বাংলা, স্প্যানিশ এবং হিন্দি ভাষার মতো বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে—এমন প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছান। যা নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী রাজনীতিতে উপেক্ষিত ছিল।

জারার কৌশল ও নির্দেশনার ফলস্বরূপ মামদানির দল ১৬ লাখ বার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছে এবং ৯০ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়।

জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক বিজয়ের পরে, জারা সাবেক ফেডারেল ট্রেড কমিশন চেয়ার লিনা খানের পাশাপাশি ‘ট্রানজিশন দলের’ সদস্য হিসেবে প্রশাসনকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। এই ট্রানজিশনের টিমের সবাই নারী। যেখানে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লিনা খান একজন অ্যান্টিট্রাস্ট বিশেষজ্ঞ। বাইডেন প্রশাসনে তাঁর নেতৃত্বেই বাজারের একাধিপত্যের আইন লঙ্ঘনের জন্য অ্যামাজনকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়।

মাঠপর্যায়ের কর্মীরা জানান, এই প্রচারে চিরাচরিত ভোট সংগ্রহের ‘সংস্কৃতিকে ব্যবহারের’ (Culture of Extraction) পরিবর্তে ‘যোগাযোগের সংস্কৃতি’ তৈরি করা হয়েছিল। প্রাথমিক নির্বাচনের সময়ই স্বেচ্ছাসেবকেরা ১৬ লাখবার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন এবং ভোটারদের সঙ্গে ২ লাখ ৪৭ হাজারেরও বেশিবার কথোপকথন করেছিলেন। এই সংখ্যা সাধারণ নির্বাচনী প্রচারের চেয়ে অনেক বেশি।

যখন সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন, সেটিকে মামদানির সমর্থকেরা ইসলাম বিদ্বেষ বলে মনে করেন। তখন জারা রহিম দ্রুত কুমোর কৌশলের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সিএনএনকে বলেছিলেন, ‘তিনি (কুমো) কেবল একজন খারাপ মুসলমানকে দেখিয়ে মুসলিমদের সমর্থন পেতে চেয়েছেন—এটাকে বলা যায় একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষের মরিয়া কৌশল, যার মুসলিমদের কাছে বলার মতো আর কিছুই নেই।’

এই জয়ের পেছনে জারা রহিমের পাশাপাশি মায়া হান্দা, ফিল্ড ডিরেক্টর তাসচা ভ্যান অকেন এবং ফাইজা আলীসহ আরও কয়েকজন নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভ্যান অকেন একাই প্রাইমারিতে অভূতপূর্ব এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব দেন।

৪ নভেম্বর বিজয়ী হওয়ার পর জোহরান মামদানি জারা রহিমকে অন্তর্ভুক্ত করে শুধু নারীদের নিয়ে একটি ট্রানজিশন টিম ঘোষণা করেছেন। এই দলে আরও রয়েছেন সাবেক ফেডারেল ট্রেড কমিশন চেয়ার লিনা খান, সাবেক ডেপুটি মেয়র মারিয়া টরেস-স্প্রিঙ্গার, ইউনাইটেড ওয়ে প্রেসিডেন্ট গ্রেস বোনিল্লা এবং সাবেক ডেপুটি মেয়র মেলানি হার্টজোগ। এই দলটি মামদানি প্রশাসনকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবে।

নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এই যুবকের ঐতিহাসিক জয়ে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তাঁর ক্যারিশমা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির দিকে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা এক কৌশলীর কথা উঠে আসছে—যিনি এই বিজয়ের রণনীতি তৈরি করেছিলেন। তিনি হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ জারা রহিম। এই বিজয়ের মাধ্যমে মামদানি নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম, প্রথম দক্ষিণ এশীয় এবং এক শতাব্দীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

৩৫ বছর বয়সী জারা রহিম এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং ডিজিটাল কৌশলের এক মিথস্ক্রিয়ার মহাযজ্ঞে কাজ করেছেন। গত ফেব্রুয়ারি থেকে মামদানির সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া জারাই প্রচারের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন। তাঁর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাটি ছিল— ‘রাজনৈতিক কৌশলবিদদের তৈরি নিউইয়র্ককে ভুলে যান। বরং প্রকৃত নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে প্রচার শুরু করুন।’

এই মন্ত্রই মামদানির প্রচারকে একটি জনমুখী প্রচারাভিযানে পরিণত করে। জারা যুক্তি দেন, নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক এলিটরা যেই ভোটারদের দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করেছেন, তাদেরই এখানে যুক্ত করতে হবে। এই কৌশল অবলম্বন করে ৯০ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে একত্র করা সম্ভব হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ১০ লাখ মুসলিম বাসিন্দা রয়েছে এবং এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই জয়ের মূল শক্তি হয়ে ওঠে।

জারা রহিম বলেন, বহু ‘বাংলাদেশি চাচা এবং পশ্চিম আফ্রিকার খালা’ রয়েছেন, যাঁরা আগে কখনো মেয়রের প্রাথমিক নির্বাচনে ভোট দেননি। তিনি বলেন, ‘তারা এমন একজনকে দেখছেন, যিনি তাঁদের মসজিদে যাচ্ছেন এবং তাঁদের এলাকাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।’

জারা রহিমের কর্মজীবন রাজনীতি, ডিজিটাল কৌশল এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক দশকের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত।

প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান জারা রহিম ফ্লোরিডায় বেড়ে ওঠেন। ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা (ইউসিএফ) থেকে যোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি ডিজিটাল প্রচার এবং জনসম্পৃক্ততার ওপর জোর দিয়েছেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় ২০১২ সালে বারাক ওবামার পুনর্নির্বাচন প্রচারণার মাধ্যমে। তিনি প্রচারণায় ইন্টার্ন হিসেবে যোগ দিলেও দ্রুতই ফ্লোরিডার ডিজিটাল কনটেন্ট ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। এই ভূমিকায় তিনি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভোটারদের নিবন্ধন করানো এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করে তোলার কৌশল আয়ত্ত করেন।

ওবামা প্রচারণার সাফল্যের পর জারা ওবামা প্রশাসনের হোয়াইট হাউস অফিস অব ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজিতে যোগ দেন। সেখানে তিনি মার্কিন ইতিহাসের অন্যতম ডিজিটাল উদ্ভাবনী প্রেসিডেন্সির অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করেন।

হোয়াইট হাউসের পর জারা উবারে যোগ দেন। এখানে তিনি রাইড শেয়ারিং-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে সহায়তা করেন। গল্প বলার মতো করে কীভাবে জননীতি তৈরি করা যায়, সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এখানে।

এরপর ২০১৬ সালে তিনি হিলারি ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও কাজ করেন।

২০১৬ সালের প্রচারণার পরে জারা রাজনীতি থেকে সরে এসে ফ্যাশন জগতে প্রবেশ করেন। ২০১৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত ‘ভোগ’ ম্যাগাজিনের যোগাযোগ পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এটি তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এখানে তিনি রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া থেকে সাংস্কৃতিক গল্প বলার দিকে মনোযোগ দেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘রাজনীতিই সংস্কৃতি।’ ভোগে কাজ করার মাধ্যমে শিল্প, ফ্যাশন ও রাজনীতির সংযোগস্থলে কীভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করতে হয় এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনা করতে হয়, সেটি ভালো করে শেখেন জারা।

ভোগ ছাড়ার পর জারা রহিম স্বাধীন যোগাযোগ পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেন।

তাঁর ক্লায়েন্টদের মধ্যে ছিল এ২৪ (A24), গায়িকা মারিয়া কেরি এবং নেটফ্লিক্সের মতো প্রতিষ্ঠান ও তারকারা।

তাঁর মূল নীতি ছিল—বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে ‘খাঁটি বিশ্বাসযোগ্যতা’ (অথেনটিক) দিয়ে যেকোনো কিছুর সূচনা করা।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জারা জোহরান মামদানির ‘সিনিয়র উপদেষ্টা’ হিসেবে তাঁর মেয়র নির্বাচনের ক্যাম্পেইনে যোগ দেন। বলতে গেলে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সাফল্যটিও অর্জন করেন এই প্রকল্পেই।

এই নির্বাচনী প্রচারে তাঁর দেওয়া নির্দেশনাটি ছিল—‘রাজনৈতিক কৌশলবিদদের তৈরি নিউইয়র্ককে ভুলে যান। বরং প্রকৃত নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে প্রচার শুরু করুন।’ তিনি সব সময় নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যেন ডিজিটাল প্রচারের সাফল্যের সঙ্গে তৃণমূলে সত্যিকারের জনসম্পৃক্ততা বজায় থাকে। এই কৌশলের মাধ্যমে মামদানি বাংলা, স্প্যানিশ এবং হিন্দি ভাষার মতো বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে—এমন প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছান। যা নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী রাজনীতিতে উপেক্ষিত ছিল।

জারার কৌশল ও নির্দেশনার ফলস্বরূপ মামদানির দল ১৬ লাখ বার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছে এবং ৯০ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়।

জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক বিজয়ের পরে, জারা সাবেক ফেডারেল ট্রেড কমিশন চেয়ার লিনা খানের পাশাপাশি ‘ট্রানজিশন দলের’ সদস্য হিসেবে প্রশাসনকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। এই ট্রানজিশনের টিমের সবাই নারী। যেখানে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লিনা খান একজন অ্যান্টিট্রাস্ট বিশেষজ্ঞ। বাইডেন প্রশাসনে তাঁর নেতৃত্বেই বাজারের একাধিপত্যের আইন লঙ্ঘনের জন্য অ্যামাজনকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়।

মাঠপর্যায়ের কর্মীরা জানান, এই প্রচারে চিরাচরিত ভোট সংগ্রহের ‘সংস্কৃতিকে ব্যবহারের’ (Culture of Extraction) পরিবর্তে ‘যোগাযোগের সংস্কৃতি’ তৈরি করা হয়েছিল। প্রাথমিক নির্বাচনের সময়ই স্বেচ্ছাসেবকেরা ১৬ লাখবার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন এবং ভোটারদের সঙ্গে ২ লাখ ৪৭ হাজারেরও বেশিবার কথোপকথন করেছিলেন। এই সংখ্যা সাধারণ নির্বাচনী প্রচারের চেয়ে অনেক বেশি।

যখন সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন, সেটিকে মামদানির সমর্থকেরা ইসলাম বিদ্বেষ বলে মনে করেন। তখন জারা রহিম দ্রুত কুমোর কৌশলের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সিএনএনকে বলেছিলেন, ‘তিনি (কুমো) কেবল একজন খারাপ মুসলমানকে দেখিয়ে মুসলিমদের সমর্থন পেতে চেয়েছেন—এটাকে বলা যায় একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষের মরিয়া কৌশল, যার মুসলিমদের কাছে বলার মতো আর কিছুই নেই।’

এই জয়ের পেছনে জারা রহিমের পাশাপাশি মায়া হান্দা, ফিল্ড ডিরেক্টর তাসচা ভ্যান অকেন এবং ফাইজা আলীসহ আরও কয়েকজন নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভ্যান অকেন একাই প্রাইমারিতে অভূতপূর্ব এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব দেন।

৪ নভেম্বর বিজয়ী হওয়ার পর জোহরান মামদানি জারা রহিমকে অন্তর্ভুক্ত করে শুধু নারীদের নিয়ে একটি ট্রানজিশন টিম ঘোষণা করেছেন। এই দলে আরও রয়েছেন সাবেক ফেডারেল ট্রেড কমিশন চেয়ার লিনা খান, সাবেক ডেপুটি মেয়র মারিয়া টরেস-স্প্রিঙ্গার, ইউনাইটেড ওয়ে প্রেসিডেন্ট গ্রেস বোনিল্লা এবং সাবেক ডেপুটি মেয়র মেলানি হার্টজোগ। এই দলটি মামদানি প্রশাসনকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবে।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আক্রমণ আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের পর দেশটির উপকূলে যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি গড়েছে। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে মার্কিন শত্রুতার শুরু ২০০২ সালে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ দায়িত্ব গ্রহণের পর। এখন প্রশ্ন হলো—ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এই শত্রুতা ‘কী

৫ ঘণ্টা আগে

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো

৩ দিন আগে

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খল

৩ দিন আগে

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

৫ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

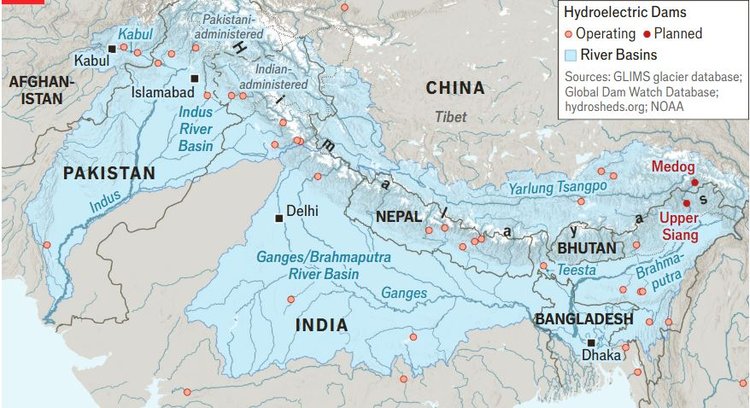

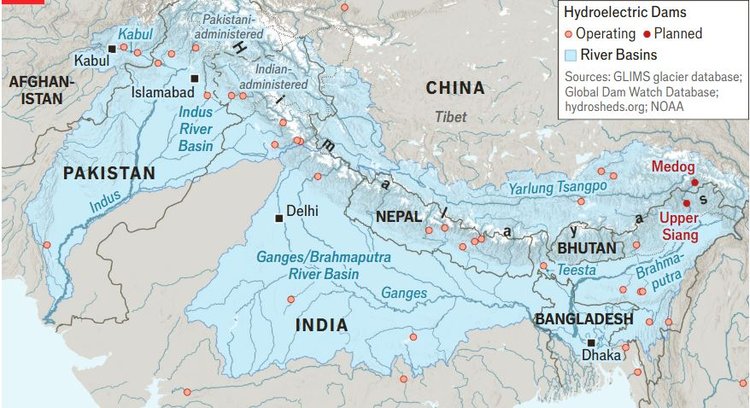

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো বাংলাদেশি তিস্তা নদীর প্রবাহে ভারতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিস্তা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের (যা ভাটিতে যমুনা নামেও পরিচিত) উপনদী।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি এখনো পুনর্বহাল করেনি নয়াদিল্লি। ১৯৬০ সাল থেকে কার্যকর এই চুক্তি গত এপ্রিলে কাশ্মীরে এক সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে একতরফাভাবে বাতিল করে ভারত। আবার এই ভারতই সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার উজানে ব্রহ্মপুত্র (যা তিব্বতে ইয়ারলুন সাংপো নামে পরিচিত) নদের ওপর চীনের পরিকল্পিত বাঁধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, ১৬৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এই বাঁধ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ হিসেবে পরিগণিত হবে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বাঁধের নেতিবাচক প্রভাব হবে বিশাল।

সব মিলিয়ে বোঝা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় পানিকে ঘিরে রাজনীতি আরও জটিল ও বিপজ্জনক হচ্ছে। সবুজ জ্বালানির চাহিদা বাড়ায় অঞ্চলজুড়ে দেশগুলো এখন জলবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমবাহ দ্রুত গলছে, আবহাওয়া হচ্ছে অনিয়মিত। ফলে নদীর পানির স্তর ও প্রবাহ এখন অনেক বেশি অনিশ্চিত। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকায়। এই ঝুঁকি সামলাতে ও সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে দেশগুলোর মধ্যে আরও বেশি আলোচনা ও সহযোগিতা দরকার। তবে সেই পথে রয়েছে অনেক বাধা।

দক্ষিণ এশিয়ায় পানির রাজনীতি বহুদিন ধরেই জটিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তিন নদী—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের হিমবাহ থেকে উৎসারিত। সিন্ধু নদ চীনে উৎপত্তি হয়ে ভারতের লাদাখ ও বিতর্কিত কাশ্মীর পেরিয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্রও চীন থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অপর দিকে, নেপালের বড় অংশ বিশাল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত।

এসব নদীর পানিবণ্টন সহজ নয়। কারণ, এই অঞ্চলটি অবিশ্বাসে বিভক্ত। কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব বহু পুরোনো। সীমান্ত নিয়ে ভারত ও চীনেরও সংঘাত চলছে। বাংলাদেশ ও নেপাল উভয়েরই আশঙ্কা—ভারত কিংবা চীনের অতি প্রভাব তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দেশগুলো প্রায়ই পানিকে চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রলোভনে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় পানিসংক্রান্ত ১৯১টি বিরোধ দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিলে, বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই পানিকে ঘিরে এতটা উত্তেজনা নেই।

পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের সোনিপতের ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির হরি গোদারা বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি এখন অনেক দেশ বাঁধ নির্মাণকে শক্তি প্রদর্শন, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেশী দেশকে চাপে রাখার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তিব্বতে চীনের তৈরি বাঁধগুলো দেশটির কর্তৃত্ব বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান যে অংশের কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে তারা (চীনের সহায়তায়) নতুন নতুন বাঁধ তৈরি করছে—এতে তাদের ভূখণ্ড দাবি আরও জোরালো হচ্ছে এবং এতে ভারতের বিরক্তি বাড়ছে।

চীন যখন ব্রহ্মপুত্র নদে নতুন একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করে, তার জবাবে ভারতও সিদ্ধান্ত নেয়—তারা ওই প্রকল্পের নিচের অংশে আরও বড় একটি বাঁধ তৈরি করবে। এমনিতেই বাংলাদেশের মানুষের অভিযোগ, ভারত আগাম কোনো সতর্কতা না দিয়েই হঠাৎ বাঁধের দরজা খুলে দেয়। এতে নিচের দিকে প্রবল স্রোতে পানি নেমে এসে বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। ফলে পানিকে ঘিরে এ অঞ্চলে সংঘাত প্রায়ই অন্য রাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে মিশে যায়।

দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে পানি-সংকটাপন্ন অঞ্চলের একটি। বছরের অনেক সময়েই এ অঞ্চলের বড় অংশে পানি ঘাটতি দেখা যায়। চীনের লুডং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় পানির সংকট তীব্র, সেসব অঞ্চলে বিরোধ ও সংঘাতের আশঙ্কাও তুলনামূলক বেশি।

জ্বালানির বাড়তি চাহিদা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ আর ডেটা সেন্টারের বিস্তার নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের প্রয়োজন বাড়িয়েছে। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো অনিয়মিত নয় বলে জলবিদ্যুৎ এখন এক আকর্ষণীয় নবায়নযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তার মোট বিদ্যুতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে পাচ্ছে এবং এই অংশ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। ভারত বর্তমানে ৪২ গিগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং ২০৩২ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা ৫০ শতাংশের বেশি বাড়াতে চায়। আগামী কয়েক দশকে দেশটি হয়তো আরও ২০০টি নতুন বাঁধ নির্মাণ করবে।

নেপাল বর্তমানে নিজস্ব চাহিদার চেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে। দেশটি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রপ্তানির পরিকল্পনা নিয়েছে। বহুদিন ধরে তারা ভারতকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং সম্প্রতি ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবহার করে বাংলাদেশেও বিদ্যুৎ বিক্রি শুরু করেছে—যদিও এ বিষয়ে সব পক্ষের সম্মতিতে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। স্পষ্ট সংঘাত এড়াতে বাঁধগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে কূটনৈতিক যোগাযোগ খুব জরুরি। আমেরিকার ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির সীমান্তবর্তী জলসম্পদ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অ্যারন উলফের মতে, কোনো চুক্তি ছাড়া যখন একটি দেশ বাঁধ নির্মাণ করে, তখন সেটিই সাধারণত পানিভিত্তিক বিরোধের সবচেয়ে স্পষ্ট পূর্বাভাস।

পরিবেশগত উদ্বেগও আছে। বাঁধ নদীকে খণ্ডিত করে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে এবং মানববসতির উচ্ছেদ ঘটায়। হিমালয়ের ভঙ্গুর ভূপ্রকৃতিতে এসব ক্ষয়ক্ষতি আরও ব্যাপক হয়। এ কারণেই ভারতের পরিকল্পিত বিশাল বাঁধ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশ দ্রুত ভঙ্গুর হয়ে পড়ায় কূটনৈতিক সহযোগিতা এখন আরও জরুরি। হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, ফলে নদীর প্রবাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, পাহাড়ের গঠন দুর্বল হচ্ছে এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে। বর্ষাকালের বিষয়ে এখন আর কোনো পূর্বানুমান খাটছে না। তাই পানিসম্পদ নিয়ে বিদ্যমান চুক্তিগুলো স্থগিত বা পরিত্যাগ না করে দেশগুলোর উচিত সেগুলো আরও শক্তিশালী ও হালনাগাদ করা—সময় ও প্রকৃতির পরিবর্তন অনুযায়ী।

কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা থেকে বোঝা যায় দেশগুলো বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন। এপ্রিল মাসে সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করার পরও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বন্যার পূর্বাভাস-সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেছে। গবেষক উলফের তথ্যমতে, গত এক শ বছরে পানিকে কেন্দ্র করে কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবু এই অঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনা এখনো জটিল ও খণ্ডিত চিত্রের মতো। বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির জালে বাঁধা এই ব্যবস্থায় দেশগুলো নদীকে একে অপরের সঙ্গে দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যেন নদী কোনো যৌথ পরিবেশব্যবস্থার অংশ নয়। দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে উঠলে নদীর প্রবাহ বজায় রাখা এবং শান্তি রক্ষা—দুই-ই আরও নিশ্চিতভাবে সম্ভব হতো।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো বাংলাদেশি তিস্তা নদীর প্রবাহে ভারতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিস্তা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের (যা ভাটিতে যমুনা নামেও পরিচিত) উপনদী।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি এখনো পুনর্বহাল করেনি নয়াদিল্লি। ১৯৬০ সাল থেকে কার্যকর এই চুক্তি গত এপ্রিলে কাশ্মীরে এক সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে একতরফাভাবে বাতিল করে ভারত। আবার এই ভারতই সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার উজানে ব্রহ্মপুত্র (যা তিব্বতে ইয়ারলুন সাংপো নামে পরিচিত) নদের ওপর চীনের পরিকল্পিত বাঁধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, ১৬৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এই বাঁধ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ হিসেবে পরিগণিত হবে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বাঁধের নেতিবাচক প্রভাব হবে বিশাল।

সব মিলিয়ে বোঝা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় পানিকে ঘিরে রাজনীতি আরও জটিল ও বিপজ্জনক হচ্ছে। সবুজ জ্বালানির চাহিদা বাড়ায় অঞ্চলজুড়ে দেশগুলো এখন জলবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমবাহ দ্রুত গলছে, আবহাওয়া হচ্ছে অনিয়মিত। ফলে নদীর পানির স্তর ও প্রবাহ এখন অনেক বেশি অনিশ্চিত। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকায়। এই ঝুঁকি সামলাতে ও সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে দেশগুলোর মধ্যে আরও বেশি আলোচনা ও সহযোগিতা দরকার। তবে সেই পথে রয়েছে অনেক বাধা।

দক্ষিণ এশিয়ায় পানির রাজনীতি বহুদিন ধরেই জটিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তিন নদী—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের হিমবাহ থেকে উৎসারিত। সিন্ধু নদ চীনে উৎপত্তি হয়ে ভারতের লাদাখ ও বিতর্কিত কাশ্মীর পেরিয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্রও চীন থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অপর দিকে, নেপালের বড় অংশ বিশাল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত।

এসব নদীর পানিবণ্টন সহজ নয়। কারণ, এই অঞ্চলটি অবিশ্বাসে বিভক্ত। কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব বহু পুরোনো। সীমান্ত নিয়ে ভারত ও চীনেরও সংঘাত চলছে। বাংলাদেশ ও নেপাল উভয়েরই আশঙ্কা—ভারত কিংবা চীনের অতি প্রভাব তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দেশগুলো প্রায়ই পানিকে চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রলোভনে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় পানিসংক্রান্ত ১৯১টি বিরোধ দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিলে, বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই পানিকে ঘিরে এতটা উত্তেজনা নেই।

পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের সোনিপতের ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির হরি গোদারা বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি এখন অনেক দেশ বাঁধ নির্মাণকে শক্তি প্রদর্শন, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেশী দেশকে চাপে রাখার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তিব্বতে চীনের তৈরি বাঁধগুলো দেশটির কর্তৃত্ব বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান যে অংশের কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে তারা (চীনের সহায়তায়) নতুন নতুন বাঁধ তৈরি করছে—এতে তাদের ভূখণ্ড দাবি আরও জোরালো হচ্ছে এবং এতে ভারতের বিরক্তি বাড়ছে।

চীন যখন ব্রহ্মপুত্র নদে নতুন একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করে, তার জবাবে ভারতও সিদ্ধান্ত নেয়—তারা ওই প্রকল্পের নিচের অংশে আরও বড় একটি বাঁধ তৈরি করবে। এমনিতেই বাংলাদেশের মানুষের অভিযোগ, ভারত আগাম কোনো সতর্কতা না দিয়েই হঠাৎ বাঁধের দরজা খুলে দেয়। এতে নিচের দিকে প্রবল স্রোতে পানি নেমে এসে বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। ফলে পানিকে ঘিরে এ অঞ্চলে সংঘাত প্রায়ই অন্য রাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে মিশে যায়।

দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে পানি-সংকটাপন্ন অঞ্চলের একটি। বছরের অনেক সময়েই এ অঞ্চলের বড় অংশে পানি ঘাটতি দেখা যায়। চীনের লুডং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় পানির সংকট তীব্র, সেসব অঞ্চলে বিরোধ ও সংঘাতের আশঙ্কাও তুলনামূলক বেশি।

জ্বালানির বাড়তি চাহিদা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ আর ডেটা সেন্টারের বিস্তার নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের প্রয়োজন বাড়িয়েছে। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো অনিয়মিত নয় বলে জলবিদ্যুৎ এখন এক আকর্ষণীয় নবায়নযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তার মোট বিদ্যুতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে পাচ্ছে এবং এই অংশ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। ভারত বর্তমানে ৪২ গিগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং ২০৩২ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা ৫০ শতাংশের বেশি বাড়াতে চায়। আগামী কয়েক দশকে দেশটি হয়তো আরও ২০০টি নতুন বাঁধ নির্মাণ করবে।

নেপাল বর্তমানে নিজস্ব চাহিদার চেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে। দেশটি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রপ্তানির পরিকল্পনা নিয়েছে। বহুদিন ধরে তারা ভারতকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং সম্প্রতি ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবহার করে বাংলাদেশেও বিদ্যুৎ বিক্রি শুরু করেছে—যদিও এ বিষয়ে সব পক্ষের সম্মতিতে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। স্পষ্ট সংঘাত এড়াতে বাঁধগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে কূটনৈতিক যোগাযোগ খুব জরুরি। আমেরিকার ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির সীমান্তবর্তী জলসম্পদ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অ্যারন উলফের মতে, কোনো চুক্তি ছাড়া যখন একটি দেশ বাঁধ নির্মাণ করে, তখন সেটিই সাধারণত পানিভিত্তিক বিরোধের সবচেয়ে স্পষ্ট পূর্বাভাস।

পরিবেশগত উদ্বেগও আছে। বাঁধ নদীকে খণ্ডিত করে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে এবং মানববসতির উচ্ছেদ ঘটায়। হিমালয়ের ভঙ্গুর ভূপ্রকৃতিতে এসব ক্ষয়ক্ষতি আরও ব্যাপক হয়। এ কারণেই ভারতের পরিকল্পিত বিশাল বাঁধ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশ দ্রুত ভঙ্গুর হয়ে পড়ায় কূটনৈতিক সহযোগিতা এখন আরও জরুরি। হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, ফলে নদীর প্রবাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, পাহাড়ের গঠন দুর্বল হচ্ছে এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে। বর্ষাকালের বিষয়ে এখন আর কোনো পূর্বানুমান খাটছে না। তাই পানিসম্পদ নিয়ে বিদ্যমান চুক্তিগুলো স্থগিত বা পরিত্যাগ না করে দেশগুলোর উচিত সেগুলো আরও শক্তিশালী ও হালনাগাদ করা—সময় ও প্রকৃতির পরিবর্তন অনুযায়ী।

কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা থেকে বোঝা যায় দেশগুলো বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন। এপ্রিল মাসে সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করার পরও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বন্যার পূর্বাভাস-সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেছে। গবেষক উলফের তথ্যমতে, গত এক শ বছরে পানিকে কেন্দ্র করে কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবু এই অঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনা এখনো জটিল ও খণ্ডিত চিত্রের মতো। বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির জালে বাঁধা এই ব্যবস্থায় দেশগুলো নদীকে একে অপরের সঙ্গে দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যেন নদী কোনো যৌথ পরিবেশব্যবস্থার অংশ নয়। দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে উঠলে নদীর প্রবাহ বজায় রাখা এবং শান্তি রক্ষা—দুই-ই আরও নিশ্চিতভাবে সম্ভব হতো।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আক্রমণ আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের পর দেশটির উপকূলে যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি গড়েছে। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে মার্কিন শত্রুতার শুরু ২০০২ সালে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ দায়িত্ব গ্রহণের পর। এখন প্রশ্ন হলো—ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এই শত্রুতা ‘কী

৫ ঘণ্টা আগে

নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এই যুবকের ঐতিহাসিক জয়ে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তাঁর ক্যারিশমা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির দিকে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা এক কৌশলীর কথা উঠে আসছে

১ দিন আগে

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খল

৩ দিন আগে

এ বছরের জুনে আরএসএফ যখন মিসর, সুদান ও লিবিয়ার সংযোগস্থল মরু এলাকায় সুদানের অংশটি দখল করে নেয় তখনই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখন কায়রোর ভয়, এই যুদ্ধ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তা তাদের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার তাদের নিরাপত্তা মানচিত্র

৫ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খলার ভেতরেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে এক পুরোনো শক্তির নাম—পারমাণবিক শক্তি।

পঞ্চাশ বছর ধরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আতঙ্কের মাঝামাঝি এক অসীম সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু খরচ আর বিতর্ক এর সম্ভাবনার নিত্যসঙ্গী। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই–এর উত্থান সেই সমীকরণ পাল্টে দিয়েছে। বিশাল, বিদ্যুৎখেকো ডেটা সেন্টারগুলোর চাহিদা নির্ভরযোগ্য, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎকে শুধু পরিবেশগত লক্ষ্য নয়, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিণত করেছে। শিল্পযুগের বিদ্যুৎব্যবস্থার ওপর ভর করে যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।

রাজনীতিবিদরা এখন জিপিইউ, মডেলের আকার, আর কম্পিউটিং সার্বভৌমত্ব নিয়ে তর্কে ব্যস্ত। কিন্তু এআই–এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে মাইক্রোচিপ নয়, মেগাওয়াট। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা আইইএ জানিয়েছে, ২০২৮ সালের মধ্যেই বৈশ্বিক ডেটা সেন্টারের বিদ্যুৎচাহিদা প্রায় দ্বিগুণ হবে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই কয়েক বছরের মধ্যে নতুন করে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে, যা কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে মোট বিদ্যুতের চাহিদার মতো। এই চাপের মূল কারণ এআই আর ক্লাউড কম্পিউটিং।

যে পারমাণবিক শক্তিকে এত দিন ধীর, ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে খারিজ করা হতো, এখন সেটিই ডেটা সেন্টারের বিশাল চাহিদা মেটানোর অন্যতম কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব উপায় হিসেবে ফিরে আসছে। কিন্তু আসল পরিবর্তনটা প্রযুক্তিগত নয়, মানসিক। কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবার, পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে সরকার নয়, সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে ‘রিস্টার্ট বিপ্লব।’ ২০২০ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া আইওয়ার ডুয়েন আর্নল্ড এনার্জি সেন্টার গুগল ও নেক্সটএরার চুক্তিতে আবার চালু হতে যাচ্ছে। মিশিগানের পালিসেডস প্লান্ট ২০২৫ সালের মধ্যেই পুনরায় সচল হতে পারে। মাইক্রোসফট থ্রি মাইল আইল্যান্ড প্লান্ট পুনরায় চালু করে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করেছে, আর মেটা ইলিনয়ে ১.১ গিগাওয়াট ক্ষমতার একটি প্ল্যান্টের সঙ্গে চুক্তি করেছে, যা বন্ধ হওয়ার পথে ছিল। এসব প্রকল্পের সাফল্যের ভরসা কোনো ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নয়—ভরসা সেই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাঠামো ও অভিজ্ঞ কর্মীদের ওপর, যারা এখনো জানে কীভাবে সেটা চালাতে হয়।

তবে বাধা প্রযুক্তিগত নয়, নীতিগত। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার (এনআরসি) এখনো কোনো কাঠামো নেই, যা বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো প্লান্টকে জনস্বার্থে পুনরায় চালু করা অনুমতি দেয়। অনুমোদনের নিয়মগুলো নতুন নির্মাণের জন্য তৈরি, পুনরুজ্জীবনের জন্য নয়। এতে সময় পরিণত হচ্ছে কৌশলগত দুর্বলতায়।

এদিকে নতুন প্রজন্মের উন্নত রিঅ্যাক্টর আসছে—টেনেসির কাইরোস পাওয়ার থেকে ওয়োমিংয়ের টেরাপাওয়ার পর্যন্ত—যেগুলো ছোট, মডুলার এবং ডেটা সেন্টার ও শিল্পকেন্দ্রের পাশে বসানোর উপযোগী। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে নিউক্লিয়ার কোম্পানি ওকলো ডেটা সেন্টার কোম্পানি সুইচের সঙ্গে ১২ গিগাওয়াটের বিশাল চুক্তি করেছে। ক্রুসো ব্লু এনার্জির সঙ্গে টেক্সাসে ১.৫ গিগাওয়াট পারমাণবিক-চালিত ডেটা সেন্টার গড়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এখানেও সময়ই সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। একটি ডেটা সেন্টার তৈরি হয় দেড় বছরে, কিন্তু একটি রিঅ্যাক্টর বানাতে লাগে দশ বছর। তাই পারমাণবিক শক্তিকে এখন ডিজিটাল গতিতে চলতে শিখতে হবে—মানসম্পন্ন মডুলার নির্মাণ, পূর্বনির্ধারিত অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং এমন অর্থায়নের মাধ্যমে যা রিঅ্যাক্টরকে পরীক্ষামূলক নয়, অবকাঠামো হিসেবে গণ্য করে।

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি নীতি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। মার্কিন জ্বালানি বিভাগ নতুন প্রযুক্তিতে অর্থ দেয়, কিন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর অনুমতি দেয় না। এনআরসি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কিন্তু সময়সীমা নয়। ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (এফইআরসি) ট্রান্সমিশন পরিচালনা করে, কিন্তু কম্পিউটিংয়ের পরিকল্পনা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ আছে এবং তা দিয়ে দেশটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে—এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেই কোনো সংস্থারই।

এই বিচ্ছিন্নতা শুধু প্রশাসনিক নয়, অস্তিত্বেরও প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্র এখন স্নায়ুযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় শিল্পায়ন ঘটাচ্ছে, কিন্তু এর জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ পরিকল্পনা নেই। যখন বেসরকারি টেক কোম্পানিগুলো পুরো রিঅ্যাক্টরের সমান বিদ্যুৎ একাই কিনছে, তখন তদারকির ফাঁক আরও বাড়ছে। গুগল–নেক্সটএরার চুক্তি, আমাজনের সাসকুহানার কাছে বিনিয়োগ, মাইক্রোসফট–ওকলোর অংশীদারত্ব—এসব কিছুই প্রচলিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর বাইরে। এফইআরসি বেসরকারি বিদ্যুৎচুক্তির ওপর কর্তৃত্ব রাখে না। এনআরসি ভৌত নিরাপত্তা দেখে, সাইবার নিরাপত্তা নয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের পারমাণবিক শক্তিচালিত ডেটা সেন্টারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাঠামো নেই।

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ভগল পারমাণবিক ইউনিটের সমাপ্তি দেখায় পরিকল্পনা থাকলে কী হয়। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র একটানা, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে স্থিতিশীলভাবে ধরে রাখে। এই পারমাণবিক ভিত্তিই রাজ্যটিকে দ্রুত বাড়তে থাকা ডেটা সেন্টারের চাহিদা সামলাতে সাহায্য করছে। এটি কাকতালীয় নয়, নীতিগত সাফল্য।

অন্যদিকে সতর্ক সংকেত বাজতে শুরু করেছে। যদি সংস্কার না হয়, এআইয়ের বিদ্যুৎ চাহিদার বোঝা পড়বে সাধারণ মানুষের কাঁধে, আর লাভ যাবে বেসরকারি চুক্তির পকেটে। মেরিল্যান্ডের ট্রান্সমিশন জট, টেক্সাসের বিদ্যুৎ অস্থিরতা আর ক্যালিফোর্নিয়ার ঘাটতি—সবই ইঙ্গিত দেয়, ডিজিটাল প্রবৃদ্ধি যদি গ্রিড নীতির চেয়ে দ্রুত হয়, বিপদ আসবেই।

তবে সুসংবাদ হলো—যুক্তরাষ্ট্রকে ফিউশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এক দশকের মধ্যেই বন্ধ প্লান্ট পুনরায় চালু, মডুলার রিঅ্যাক্টর স্থাপন ও স্মার্ট নীতির মাধ্যমে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট পরিষ্কার, স্থিতিশীল বিদ্যুৎ যোগ করা সম্ভব—যে সময়ের মধ্যে এআই চাহিদা দ্বিগুণ হবে। ফিউশন একদিন আসবেই, তাতে বিনিয়োগ করা উচিত। কিন্তু এখন যে কম্পিউটিং বিপ্লব চলছে, তার জন্য বিশ বছর অপেক্ষা করা যাবে না। পারমাণবিক শক্তি হয়তো জিপিইউর মতো ঝকঝকে নয়, কিন্তু এর আছে এক অনন্য সুবিধা—এটি ঘুমায় না।