আজকের পত্রিকা ডেস্ক

বিশ্বজুড়েই ছাত্র ইউনিয়নগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে। ইতিহাস বলে, এই ছাত্ররাই সরকারকে দায়বদ্ধ করে তোলে এবং তরুণদের অধিকার রক্ষা করে। বাংলাদেশে অনেক ছাত্র নেতা পরবর্তীকালে মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে রাজনীতিতে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। কিন্তু এর দুঃখজনক পরিণতি হলো, এই ছাত্ররাজনীতি একপর্যায়ে কার্যত তাদের আদর্শলগ্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এমনকি নির্লজ্জ লেজুড়বৃত্তি এবং ওই রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষায় সহিংসতায় জড়িয়ে গেছে। সেই সঙ্গে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, নিয়োগ বাণিজ্যেও ছাত্রনেতাদের নাম এসেছে।

গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে নতুন ছাত্ররাজনীতির প্রত্যাশা বেগবান হয়েছে। পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে কেউ কেউ আবার ছাত্ররাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবিও তুলছে। এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে দেশের প্রধান কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে।

ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা কতখানি, এই ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার ভূমিকা ও অবদান কী, পরবর্তীতে তথাকথিত মুরব্বি সংগঠনের লেজুড়বৃত্তিই কি ছাত্ররাজনীতির অনিবার্য পরিণতি?

এসব প্রশ্নের জবাব পেতে আমরা ভারতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারি। ভারতের ছাত্ররাজনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি, বর্তমান অবস্থা, প্রেশার গ্রুপ হিসেবে ভূমিকা এবং বিশ্বব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা—বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বুঝতেও সহায়তা করবে।

ভারতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে তরুণ-যুবকেরা ছিলেন মূল শক্তি। ১৯১৯ সালের রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে ছাত্ররা ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধী ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বয়কট করার আহ্বান জানান। তাঁরা রাস্তায় নেমে জাতীয় নেতাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালে প্রথম অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকেই ১৯৩৬ সালে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এআইএসএফ)-এর জন্ম হয়। স্বদেশি আন্দোলনে ছাত্ররা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করে ভারতীয় পণ্যের প্রচার করে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে ছাত্ররা গণ-সমাবেশ এবং প্রতিবাদ সংগঠিত করে। অনেক ছাত্রনেতা কারাবন্দী হন অথবা শহীদ হন।

স্বাধীনতার পর, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকলেও, একটি একক ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের অভাব দেখা যায়। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র ইউনিয়নগুলো বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি বামপন্থী সংগঠনগুলো যেমন এআইএসএফ কট্টর কমিউনিস্ট এবং গান্ধীবাদী সমাজতান্ত্রিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ১৯৭০-এর দশকে একটি বড় আদর্শগত পরিবর্তন ঘটে। ১৯৬২,১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের তিনটি যুদ্ধ, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং কংগ্রেস সরকারের সমাজতান্ত্রিক নীতির কারণে অসন্তোষ বাড়ে। ১৯৭৪ সালে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং সরকারি অপশাসনের বিরুদ্ধে বিহার এবং গুজরাটে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ছাত্ররা। জয়প্রকাশ নারায়ণের ‘টোটাল রেভল্যুশন’ এই আন্দোলনকে শক্তি জোগায়। এই সময়ে আরএসএস-সমর্থিত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) উত্থান ঘটে। তারা দ্রুতই নিজেদের কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই আন্দোলন থেকে উঠে আসা ছাত্র নেতারা যেমন অরুণ জেটলি, লালু প্রসাদ যাদব এবং রাম বিলাস পাসোয়ান পরবর্তীকালে মূলধারার রাজনীতিতে প্রভাবশালী হন। জেটলি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (ডিইউএসইউ)-এর সভাপতি ছিলেন এবং ইন্দিরার জরুরি অবস্থার (ইমার্জেন্সি) সময় কারাবন্দী হন। পরে তিনি বিজেপি সরকারের অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

ভারতের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররাজনীতির জন্য বিখ্যাত। এখানে কংগ্রেস-সমর্থিত ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (এনএসইউআই), আরএসএস-সমর্থিত এবিভিপি, বামপন্থী অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসা) এবং নতুন গোষ্ঠী যেমন আম আদমি পার্টি-সমর্থিত ছাত্র যুব সংঘর্ষ সমিতি (সিওয়াইএসএস) এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইউনিয়ন যেমন বিরসা আম্বেদকর ফুলে স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (বাপসা) সক্রিয়।

এখন প্রশ্ন হলো: ছাত্ররাজনীতি কি কেবল জাতীয় বা রাজ্য-স্তরের রাজনীতির প্রতিফলন, নাকি সরকারের বিরুদ্ধে সত্যিকারের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে?

সাধারণত দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র শাখা বেশি অর্থ এবং সংস্থান পায়। এই প্রবণতা বিরোধী ইউনিয়নগুলোকে দুর্বল করে দেয়। যেমন বামফ্রন্টের দুর্বলতার কারণে আইসা এবং স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এসএফআই) কমজোর হয়েছে।

তবে বিজেপির এই সময় এসে ব্যাপারটা অতো সরলও থাকেনি। ভারতে ক্যাম্পাসগুলোতে সরকার-বিরোধী ছাত্র নেতাদের ‘দেশদ্রোহী’ বা ‘অ্যান্টি-ন্যাশনাল’ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই কূটচাল রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে জাতীয়তাবাদী বনাম বিশ্বাসঘাতকতার ফ্রেমে বন্দী করছে। এই কৌশল কার্যত প্রতিরোধকে দুর্বল করে দেয় এবং মতামতের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে, সমাজে বিতর্কের পরিবেশ সংকুচিত করে।

পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে অনেকে ছাত্ররাজনীতিকে প্রায়শই হিংসাত্মক এবং নোংরা বলে চিহ্নিত করেন। বিভিন্ন ইস্যুতে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হয়ে পড়ার কারণে বলা হয়, ছাত্ররাজনীতি শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এই রাজনীতি ছাত্রদের কর্মজীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে। যেমন, কোনো কোম্পানি ‘অ্যান্টি-ন্যাশনাল’ হিসেবে চিহ্নিত ছাত্রকে নিয়োগ করতে চাইবে না।

অন্যদিকে, ইউনিয়ন-বিহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারা একটি বড় দৃষ্টান্ত। তবে ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কিত হিংসা ও সংঘাত এবং নির্বাচনী অশান্তি এড়ানোর জন্য অনেক শিক্ষার্থী ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকাকে স্বাগত জানায়। ফলে, ছাত্ররা ক্রমেই ‘অরাজনৈতিক’ হয়ে ওঠে। এতে জাতীয় রাজনীতির প্রতি পুরো প্রজন্মের সচেতনতা ক্রমেই কমতে থাকে। যেমন বাংলাদেশে রাজনীতি পছন্দ না করা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রায় ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

ভারতে ২০১৯ সাল ছিল ছাত্র অ্যাকটিভিজমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেএনইউ-এর ছাত্ররা উঠে দাঁড়ায়। পুলিশি নির্যাতনের পর আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি আইআইটি এবং আইআইএম-এর মতো অরাজনৈতিক ক্যাম্পাসেও সংহতি দেখা যায়।

বিশ্বজুড়ে ছাত্ররা বারবার বিভিন্ন আন্দোলনের মুখ হয়েছে। সম্প্রতি হংকং-এ প্রো-ডেমোক্রেসি আন্দোলনে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্গে পরিণত করে পুলিশি নির্যাতনের মুখোমুখি হয়। চিলিতে পিনোচেটের পতনের পর থেকে ছাত্ররা অসমতা, বেসরকারিকরণ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদ করে। ছাত্ররা আগ্নেয়াস্ত্র আইন সংশোধন, এলজিবিটিকিউ+ অধিকার, শিক্ষা সংস্কার, জলবায়ু পরিবর্তন এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে। এতে স্পষ্ট যে রাজনীতি শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্র নয়; তরুণেরাও নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

এ ছাড়া ছাত্ররা কিন্তু সবচেয়ে কার্যকর প্রেশার গ্রুপ হয়ে উঠতে পারে। যেমন, ভারতে প্রেশার গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে—ব্যবসায়ী গোষ্ঠী (যেমন সিআইআই, ফিক্কি), ট্রেড ইউনিয়ন (যেমন এআইটিইউসি, আইএনটিইউসি), কৃষক গোষ্ঠী (যেমন অল ইন্ডিয়া কিষান সভা), ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক সমিতি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন (যেমন কাস্ট ফেডারেশন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ)। ছাত্র সংগঠনগুলো স্বাধীনতার আগে থেকেই সক্রিয়, যেমন ১৯২৮ সালের অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং ১৯৩৬ সালের এআইএসএফ। স্বাধীনতার পর, এগুলো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়: যেমন—এনএসইউআই জাতীয় কংগ্রেসে, এসএফআই সিপিআই-এ, এবিভিপি বিজেপিতে ভিড়ে যায়। তারা শিক্ষা-সম্পর্কিত ইস্যু ছাড়াও জাতীয় বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করে।

সবদিক বিবেচনায় বলা যেতে পারে, ছাত্র সংগঠনগুলোতে শেষ পর্যন্ত অবধারিতভাবে জাতীয় রাজনীতির প্রতিফলন ঘটলেও প্রতিরোধের সম্ভাবনাও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। তবে হিংসা, দলীয় নিয়ন্ত্রণ এবং দমনমূলক কৌশল ছাত্রসংগঠনের এই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে, সংগঠনগুলোর কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। ইউনিয়ন-বিহীন ক্যাম্পাসগুলো ছাত্রদের অধিকারহীন করে ফেলতে পারে। অথচ ছাত্র ইউনিয়ন সক্রিয় আছে এমন ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক সচেতনতা বাড়ে।

সুতরাং বলা যেতে পারে, ছাত্ররাজনীতি একটি দেশের গণতান্ত্রিক চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ছাত্রসংগঠনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বলতে গেলে তারা রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। পরবর্তীতেও ক্যাম্পাসেরসহ নানা জাতীয় ইস্যুতে তারা সোচ্চার থেকেছে এবং দাবি আদায় করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো জাতীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থেকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিন ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছে। বলতে গেলে, শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের ফলেই ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী ঐকমত্য তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। ফলে সরকারগুলোও এখন বেশ চাপে পড়েছে।

বিশ্বব্যাপী এসব উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে, বাংলাদেশের তরুণদেরও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আরও অংশগ্রহণ ইতিবাচক ফল দিতে পারে। প্রেশার গ্রুপ হিসেবে, ছাত্র সংগঠনগুলো যদি স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে তারা সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারে। অন্যথায়, এটি কেবল মূলধারার রাজনীতির ছায়া হয়ে থাকবে। তরুণেরা জনসংখ্যার একটি বড় অংশ—তাদের কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করা মানে দেশের ভবিষ্যৎকে ঝুঁকিতে ফেলা।

লেখক: জাহাঙ্গীর আলম, জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

বিশ্বজুড়েই ছাত্র ইউনিয়নগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে। ইতিহাস বলে, এই ছাত্ররাই সরকারকে দায়বদ্ধ করে তোলে এবং তরুণদের অধিকার রক্ষা করে। বাংলাদেশে অনেক ছাত্র নেতা পরবর্তীকালে মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে রাজনীতিতে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। কিন্তু এর দুঃখজনক পরিণতি হলো, এই ছাত্ররাজনীতি একপর্যায়ে কার্যত তাদের আদর্শলগ্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এমনকি নির্লজ্জ লেজুড়বৃত্তি এবং ওই রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষায় সহিংসতায় জড়িয়ে গেছে। সেই সঙ্গে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, নিয়োগ বাণিজ্যেও ছাত্রনেতাদের নাম এসেছে।

গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে নতুন ছাত্ররাজনীতির প্রত্যাশা বেগবান হয়েছে। পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে কেউ কেউ আবার ছাত্ররাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবিও তুলছে। এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে দেশের প্রধান কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে।

ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা কতখানি, এই ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার ভূমিকা ও অবদান কী, পরবর্তীতে তথাকথিত মুরব্বি সংগঠনের লেজুড়বৃত্তিই কি ছাত্ররাজনীতির অনিবার্য পরিণতি?

এসব প্রশ্নের জবাব পেতে আমরা ভারতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারি। ভারতের ছাত্ররাজনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি, বর্তমান অবস্থা, প্রেশার গ্রুপ হিসেবে ভূমিকা এবং বিশ্বব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা—বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বুঝতেও সহায়তা করবে।

ভারতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে তরুণ-যুবকেরা ছিলেন মূল শক্তি। ১৯১৯ সালের রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে ছাত্ররা ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধী ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বয়কট করার আহ্বান জানান। তাঁরা রাস্তায় নেমে জাতীয় নেতাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালে প্রথম অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকেই ১৯৩৬ সালে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এআইএসএফ)-এর জন্ম হয়। স্বদেশি আন্দোলনে ছাত্ররা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করে ভারতীয় পণ্যের প্রচার করে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে ছাত্ররা গণ-সমাবেশ এবং প্রতিবাদ সংগঠিত করে। অনেক ছাত্রনেতা কারাবন্দী হন অথবা শহীদ হন।

স্বাধীনতার পর, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকলেও, একটি একক ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের অভাব দেখা যায়। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র ইউনিয়নগুলো বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি বামপন্থী সংগঠনগুলো যেমন এআইএসএফ কট্টর কমিউনিস্ট এবং গান্ধীবাদী সমাজতান্ত্রিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ১৯৭০-এর দশকে একটি বড় আদর্শগত পরিবর্তন ঘটে। ১৯৬২,১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের তিনটি যুদ্ধ, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং কংগ্রেস সরকারের সমাজতান্ত্রিক নীতির কারণে অসন্তোষ বাড়ে। ১৯৭৪ সালে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং সরকারি অপশাসনের বিরুদ্ধে বিহার এবং গুজরাটে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ছাত্ররা। জয়প্রকাশ নারায়ণের ‘টোটাল রেভল্যুশন’ এই আন্দোলনকে শক্তি জোগায়। এই সময়ে আরএসএস-সমর্থিত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) উত্থান ঘটে। তারা দ্রুতই নিজেদের কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই আন্দোলন থেকে উঠে আসা ছাত্র নেতারা যেমন অরুণ জেটলি, লালু প্রসাদ যাদব এবং রাম বিলাস পাসোয়ান পরবর্তীকালে মূলধারার রাজনীতিতে প্রভাবশালী হন। জেটলি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (ডিইউএসইউ)-এর সভাপতি ছিলেন এবং ইন্দিরার জরুরি অবস্থার (ইমার্জেন্সি) সময় কারাবন্দী হন। পরে তিনি বিজেপি সরকারের অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

ভারতের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররাজনীতির জন্য বিখ্যাত। এখানে কংগ্রেস-সমর্থিত ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (এনএসইউআই), আরএসএস-সমর্থিত এবিভিপি, বামপন্থী অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসা) এবং নতুন গোষ্ঠী যেমন আম আদমি পার্টি-সমর্থিত ছাত্র যুব সংঘর্ষ সমিতি (সিওয়াইএসএস) এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইউনিয়ন যেমন বিরসা আম্বেদকর ফুলে স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (বাপসা) সক্রিয়।

এখন প্রশ্ন হলো: ছাত্ররাজনীতি কি কেবল জাতীয় বা রাজ্য-স্তরের রাজনীতির প্রতিফলন, নাকি সরকারের বিরুদ্ধে সত্যিকারের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে?

সাধারণত দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র শাখা বেশি অর্থ এবং সংস্থান পায়। এই প্রবণতা বিরোধী ইউনিয়নগুলোকে দুর্বল করে দেয়। যেমন বামফ্রন্টের দুর্বলতার কারণে আইসা এবং স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এসএফআই) কমজোর হয়েছে।

তবে বিজেপির এই সময় এসে ব্যাপারটা অতো সরলও থাকেনি। ভারতে ক্যাম্পাসগুলোতে সরকার-বিরোধী ছাত্র নেতাদের ‘দেশদ্রোহী’ বা ‘অ্যান্টি-ন্যাশনাল’ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই কূটচাল রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে জাতীয়তাবাদী বনাম বিশ্বাসঘাতকতার ফ্রেমে বন্দী করছে। এই কৌশল কার্যত প্রতিরোধকে দুর্বল করে দেয় এবং মতামতের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে, সমাজে বিতর্কের পরিবেশ সংকুচিত করে।

পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে অনেকে ছাত্ররাজনীতিকে প্রায়শই হিংসাত্মক এবং নোংরা বলে চিহ্নিত করেন। বিভিন্ন ইস্যুতে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হয়ে পড়ার কারণে বলা হয়, ছাত্ররাজনীতি শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এই রাজনীতি ছাত্রদের কর্মজীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে। যেমন, কোনো কোম্পানি ‘অ্যান্টি-ন্যাশনাল’ হিসেবে চিহ্নিত ছাত্রকে নিয়োগ করতে চাইবে না।

অন্যদিকে, ইউনিয়ন-বিহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারা একটি বড় দৃষ্টান্ত। তবে ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কিত হিংসা ও সংঘাত এবং নির্বাচনী অশান্তি এড়ানোর জন্য অনেক শিক্ষার্থী ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকাকে স্বাগত জানায়। ফলে, ছাত্ররা ক্রমেই ‘অরাজনৈতিক’ হয়ে ওঠে। এতে জাতীয় রাজনীতির প্রতি পুরো প্রজন্মের সচেতনতা ক্রমেই কমতে থাকে। যেমন বাংলাদেশে রাজনীতি পছন্দ না করা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রায় ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

ভারতে ২০১৯ সাল ছিল ছাত্র অ্যাকটিভিজমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেএনইউ-এর ছাত্ররা উঠে দাঁড়ায়। পুলিশি নির্যাতনের পর আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি আইআইটি এবং আইআইএম-এর মতো অরাজনৈতিক ক্যাম্পাসেও সংহতি দেখা যায়।

বিশ্বজুড়ে ছাত্ররা বারবার বিভিন্ন আন্দোলনের মুখ হয়েছে। সম্প্রতি হংকং-এ প্রো-ডেমোক্রেসি আন্দোলনে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্গে পরিণত করে পুলিশি নির্যাতনের মুখোমুখি হয়। চিলিতে পিনোচেটের পতনের পর থেকে ছাত্ররা অসমতা, বেসরকারিকরণ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদ করে। ছাত্ররা আগ্নেয়াস্ত্র আইন সংশোধন, এলজিবিটিকিউ+ অধিকার, শিক্ষা সংস্কার, জলবায়ু পরিবর্তন এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে। এতে স্পষ্ট যে রাজনীতি শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্র নয়; তরুণেরাও নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

এ ছাড়া ছাত্ররা কিন্তু সবচেয়ে কার্যকর প্রেশার গ্রুপ হয়ে উঠতে পারে। যেমন, ভারতে প্রেশার গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে—ব্যবসায়ী গোষ্ঠী (যেমন সিআইআই, ফিক্কি), ট্রেড ইউনিয়ন (যেমন এআইটিইউসি, আইএনটিইউসি), কৃষক গোষ্ঠী (যেমন অল ইন্ডিয়া কিষান সভা), ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক সমিতি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন (যেমন কাস্ট ফেডারেশন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ)। ছাত্র সংগঠনগুলো স্বাধীনতার আগে থেকেই সক্রিয়, যেমন ১৯২৮ সালের অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং ১৯৩৬ সালের এআইএসএফ। স্বাধীনতার পর, এগুলো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়: যেমন—এনএসইউআই জাতীয় কংগ্রেসে, এসএফআই সিপিআই-এ, এবিভিপি বিজেপিতে ভিড়ে যায়। তারা শিক্ষা-সম্পর্কিত ইস্যু ছাড়াও জাতীয় বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করে।

সবদিক বিবেচনায় বলা যেতে পারে, ছাত্র সংগঠনগুলোতে শেষ পর্যন্ত অবধারিতভাবে জাতীয় রাজনীতির প্রতিফলন ঘটলেও প্রতিরোধের সম্ভাবনাও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। তবে হিংসা, দলীয় নিয়ন্ত্রণ এবং দমনমূলক কৌশল ছাত্রসংগঠনের এই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে, সংগঠনগুলোর কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। ইউনিয়ন-বিহীন ক্যাম্পাসগুলো ছাত্রদের অধিকারহীন করে ফেলতে পারে। অথচ ছাত্র ইউনিয়ন সক্রিয় আছে এমন ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক সচেতনতা বাড়ে।

সুতরাং বলা যেতে পারে, ছাত্ররাজনীতি একটি দেশের গণতান্ত্রিক চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ছাত্রসংগঠনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বলতে গেলে তারা রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। পরবর্তীতেও ক্যাম্পাসেরসহ নানা জাতীয় ইস্যুতে তারা সোচ্চার থেকেছে এবং দাবি আদায় করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো জাতীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থেকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিন ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছে। বলতে গেলে, শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের ফলেই ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী ঐকমত্য তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। ফলে সরকারগুলোও এখন বেশ চাপে পড়েছে।

বিশ্বব্যাপী এসব উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে, বাংলাদেশের তরুণদেরও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আরও অংশগ্রহণ ইতিবাচক ফল দিতে পারে। প্রেশার গ্রুপ হিসেবে, ছাত্র সংগঠনগুলো যদি স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে তারা সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারে। অন্যথায়, এটি কেবল মূলধারার রাজনীতির ছায়া হয়ে থাকবে। তরুণেরা জনসংখ্যার একটি বড় অংশ—তাদের কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করা মানে দেশের ভবিষ্যৎকে ঝুঁকিতে ফেলা।

লেখক: জাহাঙ্গীর আলম, জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

দশকের পর দশক ধরে ভারতের রাজনীতিতে ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে একটি পরিবার। নেহরু–গান্ধী পরিবার। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী এবং বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী ও সংসদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র...

১০ ঘণ্টা আগে

সংযুক্ত আরব আমিরাতই প্রথম আরব দেশ হিসেবে সহিষ্ণুতা মন্ত্রণালয় চালু করেছিল। আবার প্রথম আরব দেশ হিসেবে গণহত্যার অভিযোগেও অভিযুক্ত দেশটি। গত ১০ এপ্রিল সুদানের পক্ষের আইনজীবীরা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আইসিজে) এই অভিযোগের বিষয়ে শুনানি করেন। তাঁদের অভিযোগ, আরব আমিরাত মাসালিত জাতিগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা

১৩ ঘণ্টা আগে

আরএসএফ সম্প্রতি সুদানের উত্তর দারফুরের রাজধানী আল-ফাশের দখল করার পর সেখানে ব্যাপক নৃশংসতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ৫০০ দিনেরও বেশি অবরোধের পর এই বিজয়ের পর আরএসএফ যোদ্ধারা বেসামরিক নাগরিকদের গণহত্যা, এমনকি হাসপাতালেও নির্বিচারে হত্যার ভিডিও ধারণ করেছে।

২ দিন আগে

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো সম্প্রতি দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আগ্রাসনের মুখে এখন তাঁর দেশের লাখো মানুষ অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত। গত আগস্টে মাদুরো বলেন, তাঁর সরকার আধা সামরিক বাহিনীর ৪৫ লাখ সদস্যকে ‘বলিভারিয়ান মিলিশিয়া’ নামে সক্রিয় করেছে।

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

দশকের পর দশক ধরে ভারতের রাজনীতিতে ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে একটি পরিবার। নেহরু–গান্ধী পরিবার। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী এবং বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী ও সংসদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র এই পরিবারের সদস্য। এই পরিবারের প্রভাব ভারতের রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

তাদের এই উত্তরাধিকার শুধু ইতিহাসে নয়, রাজনীতির মানসেও এক ধারণা গভীরভাবে বসিয়ে দিয়েছে যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব জন্মগত অধিকারও হতে পারে। এই চিন্তাই ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের রাজনীতির প্রতিটি দলে, প্রতিটি প্রদেশে, আর প্রতিটি স্তরে।

কেবল নেহরু–গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধেই পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তোলা হলেও, রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বা বংশানুক্রমিক রাজনীতি আসলে ভারতের প্রায় সব দলেই দেখা যায়। জনতা দল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা বিজয়নন্দ (বিজু) পট্টনায়কের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নবীন পট্টনায়ক লোকসভায় বাবার খালি আসনে নির্বাচিত হন। পরে নবীন বাবার নাম অনুসারে ‘বিজু জনতা দল’ প্রতিষ্ঠা করেন। বিজুর পথ অনুসরণ করে নবীন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং দুই দশকেরও বেশি সময় রাজ্য পরিচালনা করেন।

মহারাষ্ট্রের দল শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরে মৃত্যুর আগে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন তাঁর ছেলে উদ্ধব ঠাকরেকে। উদ্ধবের ছেলে আদিত্য ঠাকরেও এখন রাজনীতির মঞ্চে সক্রিয়, ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের অপেক্ষায়। একই ধারা দেখা যায় সমাজবাদী পার্টিতেও। দলের প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁর ছেলে অখিলেশ যাদবও সেই পদে আসেন। এখন তিনি দলের সভাপতি ও এমপি। বিহারের লোক জনশক্তি পার্টিতেও একই চিত্র। প্রয়াত নেতা রামবিলাস পাসওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে চিরাগ পাসওয়ান দলের নেতৃত্বে এসেছেন।

ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাইরেও এই বংশানুক্রমিক রাজনীতির প্রভাব স্পষ্ট। জম্মু–কাশ্মীরে তিন প্রজন্ম ধরে আবদুল্লাহ পরিবার রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে, আর বিরোধী শিবিরে নেতৃত্বে আছে মুফতি পরিবারের দুই প্রজন্ম। পাঞ্জাবে দীর্ঘদিন শিরোমণি আকালি দল পরিচালনা করেছেন প্রকাশ সিং বাদল। এখন তাঁর ছেলে সুখবীর বাদল দলের প্রধান। তেলেঙ্গানায় ভারত রাষ্ট্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ছেলে ও মেয়ে—দুজনেই এখন উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে নেমেছেন। তামিলনাড়ুতে প্রয়াত এম করুণানিধির পরিবার এখনো ক্ষমতাসীন দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (ডিএমকে) দলের নিয়ন্ত্রণে। তাঁর ছেলে এমকে স্ট্যালিন এখন মুখ্যমন্ত্রী, আর তাঁর নাতিকে ভবিষ্যৎ উত্তরসূরি হিসেবে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এটি শুধু কিছু বিখ্যাত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের শাসনব্যবস্থার গাঁথুনিতেই এই পারিবারিক রাজনীতি বীজ গভীরভাবে বোনা। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১৪৯টি পরিবার থেকে একাধিক সদস্য রাজ্যের আইনসভায় রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ১১ জন মন্ত্রী ও ৯ জন মুখ্যমন্ত্রীরও পারিবারিক রাজনৈতিক সংযোগ আছে। ২০০৯ সালের নির্বাচনের এক গবেষণায় দেখা যায়, ৪৫ বছরের নিচে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ না কেউ রাজনীতিতে ছিলেন। তরুণ সাংসদদের প্রায় সবাই কোনো আত্মীয়—সাধারণত বাবা বা মা—থেকে আসন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। সব দলের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নারী সাংসদদের ৭০ শতাংশ বংশানুক্রমিক রাজনীতির ফল। এমনকি যেসব নারী রাজনীতিকের সরাসরি উত্তরসূরি নেই, যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী মায়াবতী, তাঁরাও তাঁদের ভাতিজাদের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে গড়ে তুলছেন।

ন্যায্যভাবে বলতে গেলে, এই বংশানুক্রমিক রাজনীতি গোটা উপমহাদেশেই দেখা যায়। পাকিস্তানে ভুট্টো ও শরিফ পরিবার, বাংলাদেশে শেখ ও জিয়া পরিবার, শ্রীলঙ্কায় বন্দরনায়েকে ও রাজাপক্ষে পরিবার। তবে ভারতের প্রাণবন্ত গণতন্ত্রে এই প্রবণতা কিছুটা বেমানান বলেই মনে হয়। প্রশ্ন জাগে, তাহলে কেন ভারত এত গভীরভাবে এই পারিবারিক রাজনীতি মেনে নিয়েছে?

এর একটি কারণ হতে পারে—পরিবার একটি কার্যকর রাজনৈতিক ‘ব্র্যান্ড’ হিসেবে কাজ করে। পরিচিত নামধারী প্রার্থীদের ভোটারদের মনোযোগ পেতে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। যদি ভোটাররা কোনো প্রার্থীর বাবা, খালা বা ভাইকে একসময় গ্রহণ করে থাকেন, তবে তাঁরা সম্ভবত একই পরিবারের নতুন প্রার্থীকেও সহজেই মেনে নেন। এভাবে তাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য আলাদা করে কিছু করতে হয় না। ভারতের অতীত প্রেক্ষাপটে, যখন সাক্ষরতার হার ও গণমাধ্যমের প্রভাব কম ছিল, তখন এই বিষয়টি আরও বেশি শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল।

কিন্তু সাক্ষরতার হার যখন ৮১ শতাংশের কাছাকাছি এবং মোবাইল-ইন্টারনেট ব্যবহার ৯৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে, তখন বোঝা যায় অন্য আরও কিছু কারণ আছে এর পেছনে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়তো—দলীয় রাজনীতির ভেতরকার চর্চা ও গতিপ্রকৃতি। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নেতৃত্ব বাছাইয়ের প্রক্রিয়াও প্রায় অস্বচ্ছ। প্রায় সব দলেই সিদ্ধান্ত নেয় একদল ক্ষুদ্র প্রভাবশালী গোষ্ঠী, কখনো বা একক কোনো নেতা, যাদের আবার পরিবর্তন আনাতে আগ্রহ কম। ফলে, যোগ্যতার চেয়ে পারিবারিক সম্পর্কই সাধারণত বেশি মূল্য পায়।

এ অবস্থায় প্রার্থী হতে গেলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়, যা নতুনদের জন্য বাধা। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পরিবারগুলোর হাতে থাকে বিপুল অর্থনৈতিক পুঁজি, যা তারা বছরের পর বছর ক্ষমতায় থেকে জমিয়েছে। তাদের আছে তৈরি নির্বাচনী কাঠামো—দাতা, কর্মী ও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের নেটওয়ার্ক। এতে করে নতুন রাজনীতিকদের তুলনায় তাদের সুবিধা অনেক বেশি।

ভারতের এই পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির পেছনে সাংস্কৃতিক কারণও আছে। আধুনিকায়নের অগ্রগতি সত্ত্বেও সমাজে এখনো জমিদারি মানসিকতা টিকে আছে। আগের দিনে যেভাবে স্থানীয় জমিদার বা রাজাদের প্রতি আনুগত্য দেখানো হতো, এখন সেই শ্রদ্ধা দেওয়া হয় রাজনৈতিক নেতাদের। এতে মনে হয় রাজনৈতিক অভিজাতরা যেন অন্য শ্রেণির মানুষ, যাদের পরিবারই ক্ষমতার উপযুক্ত। এই অহংবোধ এতটাই গভীর যে দুর্বল কর্মক্ষমতাও তাদের নেতৃত্ব থেকে সরাতে পারে না। বারবার নির্বাচনে হারলেও তারা দলীয় নেতৃত্ব ধরে রাখে।

এ ধরনের রাজনীতি ভারতের গণতন্ত্রের জন্য গুরুতর হুমকি। যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্ধারিত হয় বংশপরম্পরায়, যোগ্যতা, নিষ্ঠা বা জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বদলে, তখন শাসনব্যবস্থার মান নেমে যায়। সীমিত প্রতিভার ভান্ডার থেকে নেতৃত্ব বেছে নেওয়া কখনোই সুবিধাজনক নয়। আরও খারাপ হয় যখন প্রার্থীর একমাত্র যোগ্যতা হয় তার পদবি। এমন নেতারা সাধারণ মানুষের বাস্তব চ্যালেঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। ফলে জনগণের প্রয়োজন বুঝে কাজ করার সক্ষমতাও কম থাকে। তবুও তাদের ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত হয় না।

এখন সময় এসেছে ভারতকে ‘রাজবংশের’ রাজনীতি ছাড়িয়ে যোগ্যতাভিত্তিক রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার। এর জন্য প্রয়োজন গভীর সংস্কার—আইন করে মেয়াদসীমা নির্ধারণ, দলীয় পর্যায়ে প্রকৃত নির্বাচনের ব্যবস্থা, এবং ভোটারদের সচেতন করে যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতা বাছাইয়ের প্রেরণা জাগানো। যত দিন ভারতীয় রাজনীতি পরিবারকেন্দ্রিক থাকবে, তত দিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের আসল লক্ষ্য—‘জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য’—পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে না।

প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

দশকের পর দশক ধরে ভারতের রাজনীতিতে ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে একটি পরিবার। নেহরু–গান্ধী পরিবার। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী এবং বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী ও সংসদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র এই পরিবারের সদস্য। এই পরিবারের প্রভাব ভারতের রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

তাদের এই উত্তরাধিকার শুধু ইতিহাসে নয়, রাজনীতির মানসেও এক ধারণা গভীরভাবে বসিয়ে দিয়েছে যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব জন্মগত অধিকারও হতে পারে। এই চিন্তাই ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের রাজনীতির প্রতিটি দলে, প্রতিটি প্রদেশে, আর প্রতিটি স্তরে।

কেবল নেহরু–গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধেই পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তোলা হলেও, রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বা বংশানুক্রমিক রাজনীতি আসলে ভারতের প্রায় সব দলেই দেখা যায়। জনতা দল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা বিজয়নন্দ (বিজু) পট্টনায়কের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নবীন পট্টনায়ক লোকসভায় বাবার খালি আসনে নির্বাচিত হন। পরে নবীন বাবার নাম অনুসারে ‘বিজু জনতা দল’ প্রতিষ্ঠা করেন। বিজুর পথ অনুসরণ করে নবীন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং দুই দশকেরও বেশি সময় রাজ্য পরিচালনা করেন।

মহারাষ্ট্রের দল শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরে মৃত্যুর আগে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন তাঁর ছেলে উদ্ধব ঠাকরেকে। উদ্ধবের ছেলে আদিত্য ঠাকরেও এখন রাজনীতির মঞ্চে সক্রিয়, ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের অপেক্ষায়। একই ধারা দেখা যায় সমাজবাদী পার্টিতেও। দলের প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁর ছেলে অখিলেশ যাদবও সেই পদে আসেন। এখন তিনি দলের সভাপতি ও এমপি। বিহারের লোক জনশক্তি পার্টিতেও একই চিত্র। প্রয়াত নেতা রামবিলাস পাসওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে চিরাগ পাসওয়ান দলের নেতৃত্বে এসেছেন।

ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাইরেও এই বংশানুক্রমিক রাজনীতির প্রভাব স্পষ্ট। জম্মু–কাশ্মীরে তিন প্রজন্ম ধরে আবদুল্লাহ পরিবার রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে, আর বিরোধী শিবিরে নেতৃত্বে আছে মুফতি পরিবারের দুই প্রজন্ম। পাঞ্জাবে দীর্ঘদিন শিরোমণি আকালি দল পরিচালনা করেছেন প্রকাশ সিং বাদল। এখন তাঁর ছেলে সুখবীর বাদল দলের প্রধান। তেলেঙ্গানায় ভারত রাষ্ট্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ছেলে ও মেয়ে—দুজনেই এখন উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে নেমেছেন। তামিলনাড়ুতে প্রয়াত এম করুণানিধির পরিবার এখনো ক্ষমতাসীন দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (ডিএমকে) দলের নিয়ন্ত্রণে। তাঁর ছেলে এমকে স্ট্যালিন এখন মুখ্যমন্ত্রী, আর তাঁর নাতিকে ভবিষ্যৎ উত্তরসূরি হিসেবে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এটি শুধু কিছু বিখ্যাত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের শাসনব্যবস্থার গাঁথুনিতেই এই পারিবারিক রাজনীতি বীজ গভীরভাবে বোনা। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১৪৯টি পরিবার থেকে একাধিক সদস্য রাজ্যের আইনসভায় রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ১১ জন মন্ত্রী ও ৯ জন মুখ্যমন্ত্রীরও পারিবারিক রাজনৈতিক সংযোগ আছে। ২০০৯ সালের নির্বাচনের এক গবেষণায় দেখা যায়, ৪৫ বছরের নিচে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ না কেউ রাজনীতিতে ছিলেন। তরুণ সাংসদদের প্রায় সবাই কোনো আত্মীয়—সাধারণত বাবা বা মা—থেকে আসন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। সব দলের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নারী সাংসদদের ৭০ শতাংশ বংশানুক্রমিক রাজনীতির ফল। এমনকি যেসব নারী রাজনীতিকের সরাসরি উত্তরসূরি নেই, যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী মায়াবতী, তাঁরাও তাঁদের ভাতিজাদের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে গড়ে তুলছেন।

ন্যায্যভাবে বলতে গেলে, এই বংশানুক্রমিক রাজনীতি গোটা উপমহাদেশেই দেখা যায়। পাকিস্তানে ভুট্টো ও শরিফ পরিবার, বাংলাদেশে শেখ ও জিয়া পরিবার, শ্রীলঙ্কায় বন্দরনায়েকে ও রাজাপক্ষে পরিবার। তবে ভারতের প্রাণবন্ত গণতন্ত্রে এই প্রবণতা কিছুটা বেমানান বলেই মনে হয়। প্রশ্ন জাগে, তাহলে কেন ভারত এত গভীরভাবে এই পারিবারিক রাজনীতি মেনে নিয়েছে?

এর একটি কারণ হতে পারে—পরিবার একটি কার্যকর রাজনৈতিক ‘ব্র্যান্ড’ হিসেবে কাজ করে। পরিচিত নামধারী প্রার্থীদের ভোটারদের মনোযোগ পেতে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। যদি ভোটাররা কোনো প্রার্থীর বাবা, খালা বা ভাইকে একসময় গ্রহণ করে থাকেন, তবে তাঁরা সম্ভবত একই পরিবারের নতুন প্রার্থীকেও সহজেই মেনে নেন। এভাবে তাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য আলাদা করে কিছু করতে হয় না। ভারতের অতীত প্রেক্ষাপটে, যখন সাক্ষরতার হার ও গণমাধ্যমের প্রভাব কম ছিল, তখন এই বিষয়টি আরও বেশি শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল।

কিন্তু সাক্ষরতার হার যখন ৮১ শতাংশের কাছাকাছি এবং মোবাইল-ইন্টারনেট ব্যবহার ৯৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে, তখন বোঝা যায় অন্য আরও কিছু কারণ আছে এর পেছনে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়তো—দলীয় রাজনীতির ভেতরকার চর্চা ও গতিপ্রকৃতি। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নেতৃত্ব বাছাইয়ের প্রক্রিয়াও প্রায় অস্বচ্ছ। প্রায় সব দলেই সিদ্ধান্ত নেয় একদল ক্ষুদ্র প্রভাবশালী গোষ্ঠী, কখনো বা একক কোনো নেতা, যাদের আবার পরিবর্তন আনাতে আগ্রহ কম। ফলে, যোগ্যতার চেয়ে পারিবারিক সম্পর্কই সাধারণত বেশি মূল্য পায়।

এ অবস্থায় প্রার্থী হতে গেলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়, যা নতুনদের জন্য বাধা। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পরিবারগুলোর হাতে থাকে বিপুল অর্থনৈতিক পুঁজি, যা তারা বছরের পর বছর ক্ষমতায় থেকে জমিয়েছে। তাদের আছে তৈরি নির্বাচনী কাঠামো—দাতা, কর্মী ও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের নেটওয়ার্ক। এতে করে নতুন রাজনীতিকদের তুলনায় তাদের সুবিধা অনেক বেশি।

ভারতের এই পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির পেছনে সাংস্কৃতিক কারণও আছে। আধুনিকায়নের অগ্রগতি সত্ত্বেও সমাজে এখনো জমিদারি মানসিকতা টিকে আছে। আগের দিনে যেভাবে স্থানীয় জমিদার বা রাজাদের প্রতি আনুগত্য দেখানো হতো, এখন সেই শ্রদ্ধা দেওয়া হয় রাজনৈতিক নেতাদের। এতে মনে হয় রাজনৈতিক অভিজাতরা যেন অন্য শ্রেণির মানুষ, যাদের পরিবারই ক্ষমতার উপযুক্ত। এই অহংবোধ এতটাই গভীর যে দুর্বল কর্মক্ষমতাও তাদের নেতৃত্ব থেকে সরাতে পারে না। বারবার নির্বাচনে হারলেও তারা দলীয় নেতৃত্ব ধরে রাখে।

এ ধরনের রাজনীতি ভারতের গণতন্ত্রের জন্য গুরুতর হুমকি। যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্ধারিত হয় বংশপরম্পরায়, যোগ্যতা, নিষ্ঠা বা জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বদলে, তখন শাসনব্যবস্থার মান নেমে যায়। সীমিত প্রতিভার ভান্ডার থেকে নেতৃত্ব বেছে নেওয়া কখনোই সুবিধাজনক নয়। আরও খারাপ হয় যখন প্রার্থীর একমাত্র যোগ্যতা হয় তার পদবি। এমন নেতারা সাধারণ মানুষের বাস্তব চ্যালেঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। ফলে জনগণের প্রয়োজন বুঝে কাজ করার সক্ষমতাও কম থাকে। তবুও তাদের ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত হয় না।

এখন সময় এসেছে ভারতকে ‘রাজবংশের’ রাজনীতি ছাড়িয়ে যোগ্যতাভিত্তিক রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার। এর জন্য প্রয়োজন গভীর সংস্কার—আইন করে মেয়াদসীমা নির্ধারণ, দলীয় পর্যায়ে প্রকৃত নির্বাচনের ব্যবস্থা, এবং ভোটারদের সচেতন করে যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতা বাছাইয়ের প্রেরণা জাগানো। যত দিন ভারতীয় রাজনীতি পরিবারকেন্দ্রিক থাকবে, তত দিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের আসল লক্ষ্য—‘জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য’—পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে না।

প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

বিশ্বজুড়েই ছাত্র ইউনিয়নগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে। ইতিহাস বলে, এই ছাত্ররাই সরকারকে দায়বদ্ধ করে তোলে এবং তরুণদের অধিকার রক্ষা করে। বাংলাদেশে অনেক ছাত্র নেতা পরবর্তীকালে মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ...

১১ আগস্ট ২০২৫

সংযুক্ত আরব আমিরাতই প্রথম আরব দেশ হিসেবে সহিষ্ণুতা মন্ত্রণালয় চালু করেছিল। আবার প্রথম আরব দেশ হিসেবে গণহত্যার অভিযোগেও অভিযুক্ত দেশটি। গত ১০ এপ্রিল সুদানের পক্ষের আইনজীবীরা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আইসিজে) এই অভিযোগের বিষয়ে শুনানি করেন। তাঁদের অভিযোগ, আরব আমিরাত মাসালিত জাতিগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা

১৩ ঘণ্টা আগে

আরএসএফ সম্প্রতি সুদানের উত্তর দারফুরের রাজধানী আল-ফাশের দখল করার পর সেখানে ব্যাপক নৃশংসতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ৫০০ দিনেরও বেশি অবরোধের পর এই বিজয়ের পর আরএসএফ যোদ্ধারা বেসামরিক নাগরিকদের গণহত্যা, এমনকি হাসপাতালেও নির্বিচারে হত্যার ভিডিও ধারণ করেছে।

২ দিন আগে

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো সম্প্রতি দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আগ্রাসনের মুখে এখন তাঁর দেশের লাখো মানুষ অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত। গত আগস্টে মাদুরো বলেন, তাঁর সরকার আধা সামরিক বাহিনীর ৪৫ লাখ সদস্যকে ‘বলিভারিয়ান মিলিশিয়া’ নামে সক্রিয় করেছে।

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

সংযুক্ত আরব আমিরাতই প্রথম আরব দেশ হিসেবে সহিষ্ণুতা মন্ত্রণালয় চালু করেছিল। আবার প্রথম আরব দেশ হিসেবে গণহত্যার অভিযোগেও অভিযুক্ত দেশটি। গত ১০ এপ্রিল সুদানের পক্ষের আইনজীবীরা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আইসিজে) এই অভিযোগের বিষয়ে শুনানি করেন। তাঁদের অভিযোগ, আরব আমিরাত মাসালিত জাতিগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালানো সুদানি আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ) সমর্থন দিয়েছে।

আরব আমিরাত এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা রিম কেতায়েত বলেছেন, এটি ‘নোংরা ও ভিত্তিহীন প্রচারণা।’ তাঁর দাবি, সুদানের সেনাবাহিনীর বর্বরতা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে এসব অভিযোগ আনা হয়েছে। এই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেই দুই বছর ধরে গৃহযুদ্ধে লড়াইরত আরএসএফ।

বিষয়টি সত্যি যে, সুদানি সেনাবাহিনীও যুদ্ধাপরাধ করেছে। কিন্তু আরএসএফ–এর প্রতি আমিরাতের সমর্থন নিয়ে কারও তেমন সন্দেহ নেই। তবে তারপরও আইনি জটিলতার কারণে মামলাটির সামনে এগোনোর সম্ভাবনা কম। তবে এই ঘটনা একটি প্রবণতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আমিরাত এমন সব সশস্ত্র গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে, যারা হয়—রাষ্ট্র দখল করতে চায়, নয়তো সেটিকে ভাঙতে চায়।

আধুনিক আরব বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু এখন সৌদি আরব ও আমিরাত। দুই দেশই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনীতি ও প্রভাবশালী কূটনৈতিক শক্তি। উভয়ই নিজেদের বহু মেরু বিশ্বের স্বাধীন শক্তি হিসেবে দেখে। কিন্তু আঞ্চলিক রাজনীতিতে তাদের পথ আলাদা। সৌদি আরব স্থিতিশীলতাকে মূল স্বার্থ হিসেবে বিবেচনা করে এবং (যদিও সব সময় নয়) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলার চেষ্টা করে।

অন্যদিকে, সাতটি আমিরাত নিয়ে গঠিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের (যার মধ্যে দুবাই আছে এবং সবচেয়ে ধনী আবুধাবি) নীতিনির্ধারণ ভিন্ন ধাঁচের। লিবিয়ায় তারা বিদ্রোহী নেতা খলিফা হাফতারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। হাফতারই লিবিয়ায় জাতিসংঘ-সমর্থিত সরকার উৎখাতের চেষ্টা করেছিলেন। ইয়েমেনে আমিরাত বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিলকে সমর্থন দিচ্ছে। সোমালিয়ার বিচ্ছিন্ন দুই অঞ্চল—পুন্টল্যান্ড ও সোমালিল্যান্ডের নেতাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে দেশটি।

এসব নীতির অনেকটাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী। সুদানে আরএসএফ–কে সমর্থন দিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তো বটেই, চীন ও শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ করেছে। ফলে বিষয়টি সামান্য কিছু নয়।

আঞ্চলিক ইস্যুতে নিজেদের নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমিরাতের কর্মকর্তারা প্রায়ই বলেন, ‘এই নীতি আমাদের নয়।’ আর এর ধারাবাহিকতায় দেশটি আরএসএফ–কে অস্ত্র দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে জাতিসংঘের তদন্ত ও স্যাটেলাইট চিত্র প্রমাণ করেছে, তারা প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার হলেও দেশটি আরএসএফকে অস্ত্র পাঠাচ্ছিল।

আমিরাতের এক কর্মকর্তা দাবি করেছিলেন, হাফতারের প্রতি তাদের সমর্থন ছিল ‘মিত্রদের পূর্ণ সম্মতি সাপেক্ষেই।’ যদিও লিবিয়ার বেশির ভাগ মিত্র, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, হাফতারের বিরোধী ছিল।

আবুধাবিতে অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিকরা মনে করেন, এই নীতির পেছনে আরব আমিরাতের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কেউ কেউ বলেন, সুদানের স্বর্ণ খনির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পেতেই হয়তো আমিরাত আগ্রহী। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। কারণ সুদানের বেশির ভাগ স্বর্ণ এরই মধ্যে আমিরাতে রপ্তানি হচ্ছে। আবার অনেকে মনে করেন, খাদ্য নিরাপত্তা উদ্যোগে অগ্রগতি আনতে আমিরাত সুদানে কৃষিজমি ও সমুদ্রবন্দরে প্রবেশাধিকার চায়; কারণ দেশটির ৯০ শতাংশ খাদ্য আমদানিনির্ভর।

তবে কেবল বাণিজ্যিক দিক দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা ভুল হবে। আমিরাতের প্রধান প্রেরণা আদর্শিক। প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ইসলামি রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর তীব্র বিরোধী। তিনি এবং তাঁর পরিবার চান আরব বিশ্বে কাতার ও তুরস্কের প্রভাব কমাতে। কারণ, এই দুই দেশই মুসলিম বিশ্বে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর বড় সমর্থক। একই সঙ্গে আরব আমিরাত সৌদি আরবের প্রভাবের বাইরে নিজেদের আলাদা প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে চায়।

ইয়েমেনে নিরাপত্তা ঝুঁকির আশঙ্কা থেকেই আমিরাত ২০১৫ সালে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দেয়। সে সময় রিয়াদ হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। হুতি ইরান-সমর্থিত শিয়া গোষ্ঠী। রাজধানী সানাসহ ইয়েমেনের বড় একটি অংশ তাদের দখলে। সৌদি ও আমিরাত কেউই চায়নি—ইরানের মদদপুষ্ট কোনো গোষ্ঠী আরব উপদ্বীপে শক্ত ঘাঁটি পাক। তবে আমিরাত চেয়েছিল নিজেদের অনুগত মিত্র তৈরি করতে। কারণ, তাদের কাছে সৌদি আরবও বিশ্বাসযোগ্য মিত্র নয়। কারণ, সৌদিরা ইসলামি রাজনৈতিক দল ইসলাহের বেশ ঘনিষ্ঠ মিত্র, যা আবার মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি শাখা।

ইয়েমেন ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ছিল। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নীতিগত অবস্থানের সঙ্গে আমিরাতের নীতি বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই জোট ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সুফলও বয়ে আনতে পারে। আবুধাবিভিত্তিক রাষ্ট্রীয় শিপিং জায়ান্ট এডি পোর্টস আশা করছে, তারা দক্ষিণ ইয়েমেনের এডেন বন্দরের পরিচালনার অধিকার পাবে। আমিরাতের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে তারা আঞ্চলিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করছে, তবে এটাই দেশটির মূল উদ্দেশ্য নয়।

২০১৯ সালে ওমর আল-বশির ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সুদানে কয়েক দশকের ইসলামপন্থী শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু সেনাবাহিনীতে এখনো ইসলামপন্থী কর্মকর্তাদের প্রভাব রয়েছে। এ কারণেই শেখ মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান দ্রুত সমর্থন দেন আরএসএফ–কে। আরেকটি কারণ ছিল, মিলিশিয়া নেতা মুহাম্মদ হামদান দাগালো—যিনি ‘হেমেদতি’ নামেও পরিচিত—ইয়েমেনে যুদ্ধের সময় আরব আমিরাতকে সহায়তা দিতে হাজার হাজার যোদ্ধা পাঠিয়েছিলেন। শেখ মুহাম্মদ হয়তো সেই সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ‘আমার মনে হয়, তিনি এই লোকদের প্রতি একধরনের আনুগত্য অনুভব করেন।’

আমিরাতের দাবি—তারা শুধু বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এগোচ্ছে। যুক্তিটা কিছুটা গ্রহণযোগ্যও। ইয়েমেনে তাদের মিত্ররা সৌদি সমর্থিত বাহিনীর চেয়ে দক্ষ যোদ্ধা প্রমাণিত হয়েছিল। লিবিয়ার জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারও যতটা বৈধ বলে শোনা যায়, বাস্তবে তা নয়—সেখানে প্রভাবশালী হলো মিলিশিয়ারা।

তবু এসব শক্তির প্রতি সমর্থন খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। ২০১৮ সালে আমিরাত দামেস্কে দূতাবাস পুনরায় চালু করে এবং অন্যান্য দেশকেও বাশার আল-আসাদ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আহ্বান জানায়। শেখ মুহাম্মদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আনোয়ার গারগাশ বলেন, ‘দশ বছরের হতাশা থেকেই এই যোগাযোগ শুরু হয়েছিল।’ তাঁর মতে, সিরিয়ার একনায়ককে একঘরে করে রাখা কাজে আসেনি; তাই তাঁকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা উচিত ছিল। সেই চেষ্টা করে অবশ্য কোনো ফল পায়নি আমিরাত।

আসাদ গত ডিসেম্বরে মস্কো পালিয়ে যান। সিরিয়ার ইসলামপন্থী নতুন সরকারের প্রতি আমিরাতের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো সন্দেহ প্রবণ। এমনকি অন্যান্য উপসাগরীয় দেশের তুলনায়ও অনেক বেশি। তবে এখনো নতুন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি আমিরাত।

এর আগে, হাফতার ত্রিপোলি দখলের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। আরএসএফও গত মাসে সুদানের রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। বলা যায়, দুই ক্ষেত্রেই আমিরাতের ভূমিকা উল্টো ফল দিয়েছে। এতে তুরস্ক সুদানি সেনাবাহিনী ও ত্রিপোলির সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার আরও বেশি সুযোগ পেয়েছে। ওই দুই পক্ষই এখন তুর্কি ড্রোনের ওপর নির্ভর করছে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করতে।

এসব নীতি আমিরাতের সুনামেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গত মাসে ওয়াশিংটনে কয়েক দফা বৈঠকে তিন কংগ্রেস সদস্যের সহযোগী আমিরাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা উত্থাপন করেছেন। যদিও তা আপাতত কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রচলিত আছে যে, আরএসএফ-এর মতো গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করা শুধু অপরাধ নয়, বরং এক ভয়াবহ ভুল।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

সংযুক্ত আরব আমিরাতই প্রথম আরব দেশ হিসেবে সহিষ্ণুতা মন্ত্রণালয় চালু করেছিল। আবার প্রথম আরব দেশ হিসেবে গণহত্যার অভিযোগেও অভিযুক্ত দেশটি। গত ১০ এপ্রিল সুদানের পক্ষের আইনজীবীরা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আইসিজে) এই অভিযোগের বিষয়ে শুনানি করেন। তাঁদের অভিযোগ, আরব আমিরাত মাসালিত জাতিগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালানো সুদানি আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ) সমর্থন দিয়েছে।

আরব আমিরাত এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা রিম কেতায়েত বলেছেন, এটি ‘নোংরা ও ভিত্তিহীন প্রচারণা।’ তাঁর দাবি, সুদানের সেনাবাহিনীর বর্বরতা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে এসব অভিযোগ আনা হয়েছে। এই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেই দুই বছর ধরে গৃহযুদ্ধে লড়াইরত আরএসএফ।

বিষয়টি সত্যি যে, সুদানি সেনাবাহিনীও যুদ্ধাপরাধ করেছে। কিন্তু আরএসএফ–এর প্রতি আমিরাতের সমর্থন নিয়ে কারও তেমন সন্দেহ নেই। তবে তারপরও আইনি জটিলতার কারণে মামলাটির সামনে এগোনোর সম্ভাবনা কম। তবে এই ঘটনা একটি প্রবণতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আমিরাত এমন সব সশস্ত্র গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে, যারা হয়—রাষ্ট্র দখল করতে চায়, নয়তো সেটিকে ভাঙতে চায়।

আধুনিক আরব বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু এখন সৌদি আরব ও আমিরাত। দুই দেশই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনীতি ও প্রভাবশালী কূটনৈতিক শক্তি। উভয়ই নিজেদের বহু মেরু বিশ্বের স্বাধীন শক্তি হিসেবে দেখে। কিন্তু আঞ্চলিক রাজনীতিতে তাদের পথ আলাদা। সৌদি আরব স্থিতিশীলতাকে মূল স্বার্থ হিসেবে বিবেচনা করে এবং (যদিও সব সময় নয়) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলার চেষ্টা করে।

অন্যদিকে, সাতটি আমিরাত নিয়ে গঠিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের (যার মধ্যে দুবাই আছে এবং সবচেয়ে ধনী আবুধাবি) নীতিনির্ধারণ ভিন্ন ধাঁচের। লিবিয়ায় তারা বিদ্রোহী নেতা খলিফা হাফতারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। হাফতারই লিবিয়ায় জাতিসংঘ-সমর্থিত সরকার উৎখাতের চেষ্টা করেছিলেন। ইয়েমেনে আমিরাত বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিলকে সমর্থন দিচ্ছে। সোমালিয়ার বিচ্ছিন্ন দুই অঞ্চল—পুন্টল্যান্ড ও সোমালিল্যান্ডের নেতাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে দেশটি।

এসব নীতির অনেকটাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী। সুদানে আরএসএফ–কে সমর্থন দিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তো বটেই, চীন ও শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ করেছে। ফলে বিষয়টি সামান্য কিছু নয়।

আঞ্চলিক ইস্যুতে নিজেদের নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমিরাতের কর্মকর্তারা প্রায়ই বলেন, ‘এই নীতি আমাদের নয়।’ আর এর ধারাবাহিকতায় দেশটি আরএসএফ–কে অস্ত্র দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে জাতিসংঘের তদন্ত ও স্যাটেলাইট চিত্র প্রমাণ করেছে, তারা প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার হলেও দেশটি আরএসএফকে অস্ত্র পাঠাচ্ছিল।

আমিরাতের এক কর্মকর্তা দাবি করেছিলেন, হাফতারের প্রতি তাদের সমর্থন ছিল ‘মিত্রদের পূর্ণ সম্মতি সাপেক্ষেই।’ যদিও লিবিয়ার বেশির ভাগ মিত্র, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, হাফতারের বিরোধী ছিল।

আবুধাবিতে অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিকরা মনে করেন, এই নীতির পেছনে আরব আমিরাতের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কেউ কেউ বলেন, সুদানের স্বর্ণ খনির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পেতেই হয়তো আমিরাত আগ্রহী। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। কারণ সুদানের বেশির ভাগ স্বর্ণ এরই মধ্যে আমিরাতে রপ্তানি হচ্ছে। আবার অনেকে মনে করেন, খাদ্য নিরাপত্তা উদ্যোগে অগ্রগতি আনতে আমিরাত সুদানে কৃষিজমি ও সমুদ্রবন্দরে প্রবেশাধিকার চায়; কারণ দেশটির ৯০ শতাংশ খাদ্য আমদানিনির্ভর।

তবে কেবল বাণিজ্যিক দিক দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা ভুল হবে। আমিরাতের প্রধান প্রেরণা আদর্শিক। প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ইসলামি রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর তীব্র বিরোধী। তিনি এবং তাঁর পরিবার চান আরব বিশ্বে কাতার ও তুরস্কের প্রভাব কমাতে। কারণ, এই দুই দেশই মুসলিম বিশ্বে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর বড় সমর্থক। একই সঙ্গে আরব আমিরাত সৌদি আরবের প্রভাবের বাইরে নিজেদের আলাদা প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে চায়।

ইয়েমেনে নিরাপত্তা ঝুঁকির আশঙ্কা থেকেই আমিরাত ২০১৫ সালে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দেয়। সে সময় রিয়াদ হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। হুতি ইরান-সমর্থিত শিয়া গোষ্ঠী। রাজধানী সানাসহ ইয়েমেনের বড় একটি অংশ তাদের দখলে। সৌদি ও আমিরাত কেউই চায়নি—ইরানের মদদপুষ্ট কোনো গোষ্ঠী আরব উপদ্বীপে শক্ত ঘাঁটি পাক। তবে আমিরাত চেয়েছিল নিজেদের অনুগত মিত্র তৈরি করতে। কারণ, তাদের কাছে সৌদি আরবও বিশ্বাসযোগ্য মিত্র নয়। কারণ, সৌদিরা ইসলামি রাজনৈতিক দল ইসলাহের বেশ ঘনিষ্ঠ মিত্র, যা আবার মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি শাখা।

ইয়েমেন ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ছিল। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নীতিগত অবস্থানের সঙ্গে আমিরাতের নীতি বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই জোট ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সুফলও বয়ে আনতে পারে। আবুধাবিভিত্তিক রাষ্ট্রীয় শিপিং জায়ান্ট এডি পোর্টস আশা করছে, তারা দক্ষিণ ইয়েমেনের এডেন বন্দরের পরিচালনার অধিকার পাবে। আমিরাতের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে তারা আঞ্চলিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করছে, তবে এটাই দেশটির মূল উদ্দেশ্য নয়।

২০১৯ সালে ওমর আল-বশির ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সুদানে কয়েক দশকের ইসলামপন্থী শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু সেনাবাহিনীতে এখনো ইসলামপন্থী কর্মকর্তাদের প্রভাব রয়েছে। এ কারণেই শেখ মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান দ্রুত সমর্থন দেন আরএসএফ–কে। আরেকটি কারণ ছিল, মিলিশিয়া নেতা মুহাম্মদ হামদান দাগালো—যিনি ‘হেমেদতি’ নামেও পরিচিত—ইয়েমেনে যুদ্ধের সময় আরব আমিরাতকে সহায়তা দিতে হাজার হাজার যোদ্ধা পাঠিয়েছিলেন। শেখ মুহাম্মদ হয়তো সেই সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ‘আমার মনে হয়, তিনি এই লোকদের প্রতি একধরনের আনুগত্য অনুভব করেন।’

আমিরাতের দাবি—তারা শুধু বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এগোচ্ছে। যুক্তিটা কিছুটা গ্রহণযোগ্যও। ইয়েমেনে তাদের মিত্ররা সৌদি সমর্থিত বাহিনীর চেয়ে দক্ষ যোদ্ধা প্রমাণিত হয়েছিল। লিবিয়ার জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারও যতটা বৈধ বলে শোনা যায়, বাস্তবে তা নয়—সেখানে প্রভাবশালী হলো মিলিশিয়ারা।

তবু এসব শক্তির প্রতি সমর্থন খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। ২০১৮ সালে আমিরাত দামেস্কে দূতাবাস পুনরায় চালু করে এবং অন্যান্য দেশকেও বাশার আল-আসাদ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আহ্বান জানায়। শেখ মুহাম্মদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আনোয়ার গারগাশ বলেন, ‘দশ বছরের হতাশা থেকেই এই যোগাযোগ শুরু হয়েছিল।’ তাঁর মতে, সিরিয়ার একনায়ককে একঘরে করে রাখা কাজে আসেনি; তাই তাঁকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা উচিত ছিল। সেই চেষ্টা করে অবশ্য কোনো ফল পায়নি আমিরাত।

আসাদ গত ডিসেম্বরে মস্কো পালিয়ে যান। সিরিয়ার ইসলামপন্থী নতুন সরকারের প্রতি আমিরাতের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো সন্দেহ প্রবণ। এমনকি অন্যান্য উপসাগরীয় দেশের তুলনায়ও অনেক বেশি। তবে এখনো নতুন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি আমিরাত।

এর আগে, হাফতার ত্রিপোলি দখলের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। আরএসএফও গত মাসে সুদানের রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। বলা যায়, দুই ক্ষেত্রেই আমিরাতের ভূমিকা উল্টো ফল দিয়েছে। এতে তুরস্ক সুদানি সেনাবাহিনী ও ত্রিপোলির সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার আরও বেশি সুযোগ পেয়েছে। ওই দুই পক্ষই এখন তুর্কি ড্রোনের ওপর নির্ভর করছে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করতে।

এসব নীতি আমিরাতের সুনামেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গত মাসে ওয়াশিংটনে কয়েক দফা বৈঠকে তিন কংগ্রেস সদস্যের সহযোগী আমিরাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা উত্থাপন করেছেন। যদিও তা আপাতত কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রচলিত আছে যে, আরএসএফ-এর মতো গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করা শুধু অপরাধ নয়, বরং এক ভয়াবহ ভুল।

অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

বিশ্বজুড়েই ছাত্র ইউনিয়নগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে। ইতিহাস বলে, এই ছাত্ররাই সরকারকে দায়বদ্ধ করে তোলে এবং তরুণদের অধিকার রক্ষা করে। বাংলাদেশে অনেক ছাত্র নেতা পরবর্তীকালে মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ...

১১ আগস্ট ২০২৫

দশকের পর দশক ধরে ভারতের রাজনীতিতে ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে একটি পরিবার। নেহরু–গান্ধী পরিবার। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী এবং বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী ও সংসদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র...

১০ ঘণ্টা আগে

আরএসএফ সম্প্রতি সুদানের উত্তর দারফুরের রাজধানী আল-ফাশের দখল করার পর সেখানে ব্যাপক নৃশংসতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ৫০০ দিনেরও বেশি অবরোধের পর এই বিজয়ের পর আরএসএফ যোদ্ধারা বেসামরিক নাগরিকদের গণহত্যা, এমনকি হাসপাতালেও নির্বিচারে হত্যার ভিডিও ধারণ করেছে।

২ দিন আগে

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো সম্প্রতি দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আগ্রাসনের মুখে এখন তাঁর দেশের লাখো মানুষ অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত। গত আগস্টে মাদুরো বলেন, তাঁর সরকার আধা সামরিক বাহিনীর ৪৫ লাখ সদস্যকে ‘বলিভারিয়ান মিলিশিয়া’ নামে সক্রিয় করেছে।

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

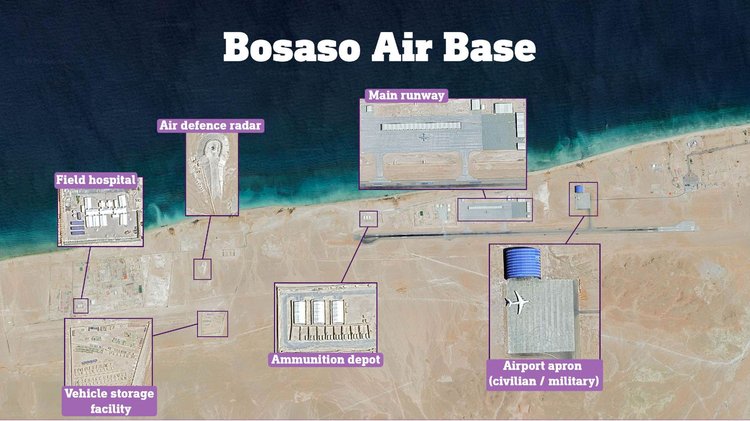

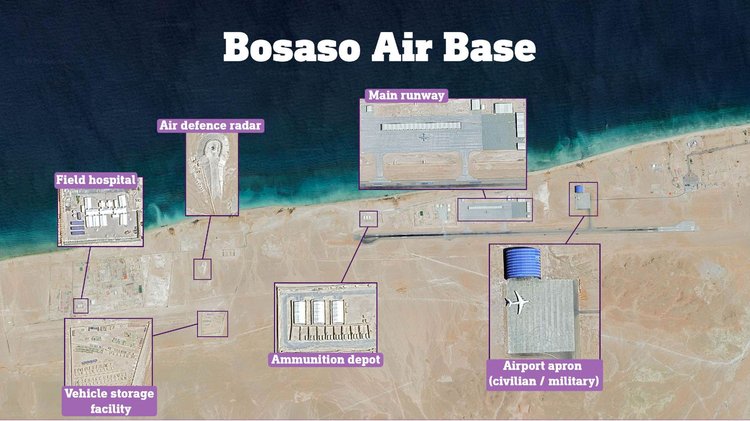

আফ্রিকা মহাদেশে আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার এবং চলমান সংঘাতকে উসকে দেওয়ার এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)-এর বিরুদ্ধে। সোমালিয়ার পুনটল্যান্ড রাজ্যের বোসাসো বিমানবন্দরকে একটি গোপন ট্রানজিট হাব হিসেবে ব্যবহার করে আমিরাত সুদানের বিতর্কিত আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-কে ব্যাপক সামরিক সহায়তা দিচ্ছে। সরবরাহ করা হচ্ছে কলম্বিয়ার ভাড়াটে সেনা।

মিডল ইস্ট আই-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা, স্যাটেলাইট চিত্র, স্থানীয় সূত্র এবং মার্কিন ও আঞ্চলিক কূটনীতিকদের বরাত দিয়ে এ তথ্য উঠে এসেছে। আরএসএফ সম্প্রতি সুদানের উত্তর দারফুরের রাজধানী আল-ফাশের দখল করার পর সেখানে ব্যাপক নৃশংসতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ৫০০ দিনেরও বেশি অবরোধের পর এই বিজয়ের পর আরএসএফ যোদ্ধারা বেসামরিক নাগরিকদের গণহত্যা, এমনকি হাসপাতালেও নির্বিচারে হত্যার ভিডিও ধারণ করেছে।

ভারী কার্গো বিমানের রহস্যময় যাতায়াত

বোসাসো বিমানবন্দরে আজকাল ভারী কার্গো পরিবহনকারী আইএফ-৭৬ বিমানের ঘন ঘন অবতরণ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে অস্বাভাবিক ছিল, কিন্তু এখন নিয়মিত ঘটনা। পুনটল্যান্ড মেরিটাইম পুলিশ ফোর্সের (পিএমপিএফ) একজন কমান্ডার (আবদুল্লাহি) মিডল ইস্ট মনিটরকে জানিয়েছেন, এই বিমানগুলো ঘন ঘন আসে এবং এগুলোর মাধ্যমে আসা সামরিক সরঞ্জাম ও রসদ দ্রুত অপেক্ষমাণ অন্য বিমানে তুলে সুদানে আরএসএফ-এর জন্য পাঠানো হয়।

সূত্রের বরাত দিয়ে মিডল ইস্ট আই-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই বিমানগুলোর উৎস হলো সংযুক্ত আরব আমিরাত। বিমানবন্দর ব্যবহারের সময়সূচি ঘন ঘন পরিবর্তন করা হয় এবং বিমানগুলো সাধারণত বিমানবন্দরের কর্মচাঞ্চল্য কম থাকার সময় বোসাসোতে পৌঁছায়। মার্কিন গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী, এই চালানগুলোর মধ্যে চীনা-নির্মিত ড্রোনসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম রয়েছে।

বোসাসো বন্দরের একজন সিনিয়র ম্যানেজার প্রথমবারের মতো মিডল ইস্ট আই-কে নিশ্চিত করেছেন, গত দুই বছরে পাঁচ লাখেরও বেশি ‘বিপজ্জনক’ চিহ্নিত কন্টেইনার আমিরাত বোসাসো বন্দরের মাধ্যমে পাঠিয়েছে। সাধারণ কার্গোর বিপরীতে, এই আমিরাতি চালানগুলোতে ভেতরের মালপত্র বা গন্তব্যের কোনো বিস্তারিত বিবরণ নথিভুক্ত করা হয় না। বন্দরে একটি জাহাজ ভিড়লে পিএমপিএফ বাহিনীকে মোতায়েন করে এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে।

কলম্বিয়ান ভাড়াটে সেনাদের গোপন নেটওয়ার্ক

বোসাসো বিমানবন্দরের উত্তর দিকে একটি সামরিক স্থাপনা রয়েছে, এটি কলম্বিয়ার ভাড়াটে সেনাদের আশ্রয়স্থল। মিডল ইস্ট আই-এর হাতে আসা ছবিতে দেখা গেছে, ব্যাকপ্যাক বহনকারী ডজন ডজন কলম্বিয়ান বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি সামরিক ক্যাম্পে যাচ্ছে। পিএমপিএফ কমান্ডার আব্দুল্লাহি নিশ্চিত করেছেন, এই এলাকায় বিপুলসংখ্যক কলম্বিয়ান ভাড়াটে সেনা আরএসএফ-এর পক্ষে সুদানে যুদ্ধ পরিচালনার কাজ করছে।

এই ভাড়াটে সেনারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ফ্লাইটে বোসাসোতে আসে এবং এরপর প্রায় প্রতিদিনই ট্রানজিট হয়ে সুদানে পাড়ি জমায়। এই ভাড়াটে সেনারা তাদের ক্যাম্পের ভেতরে একটি নতুন হাসপাতালও নির্মাণ করেছে। সেখানে সুদানে আহত হওয়া আরএসএফ সৈন্যদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। আব্দুল্লাহি রক্তমাখা বিমান দেখার কথা স্মরণ করে বলেন, এই ক্যাম্প আহত আরএসএফ যোদ্ধাদের জন্য একটি চিকিৎসা ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

বোসাসো বিমানবন্দরকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত সেখানে একটি ফরাসি-নির্মিত সামরিক রাডার সিস্টেমও স্থাপন করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ২০২৩ সালেই ঘোষণা করেছিল, আরএসএফ এবং তাদের সহযোগী মিলিশিয়ারা সুদানে ‘গণহত্যা’ চালাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আরএসএফ-কে সোমালিয়ার মাটি ব্যবহার করে সাহায্য করার বিষয়টি স্থানীয় পিএমপিএফ সৈন্যদের মধ্যে তীব্র নৈতিক দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে। অনেক সেনা কর্মকর্তা মনে করেন, দীর্ঘদিনের মিত্র সুদানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ভাড়াটে সেনাদের সহায়তা করা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।

হর্ন অব আফ্রিকার সংঘাত বিশেষজ্ঞ মার্টিন প্লট সতর্ক করেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) সুদানের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ তদন্ত করছে এবং পুনটল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এই অপরাধে সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত হতে পারে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে গৃহযুদ্ধে সুদানের আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-কে সমর্থন করার অভিযোগে সুদান সংযুক্ত আরব আমিরাতকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। খার্তুম অভিযোগ করে, আরব আমিরাত পশ্চিম দারফুরে মাসালিত সম্প্রদায়ের ‘গণহত্যায় জড়িত’, তারা আরএসএফকে সামরিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক সহায়তা দিয়ে এ অপরাধ সংঘটিত করছে।

যদিও ২০২৩ সালের এপ্রিলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে, আরএসএফ এবং সুদানি সেনাবাহিনী উভয়ের বিরুদ্ধেই নৃশংসতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মোগাদিসুর নীরবতা ও আমিরাতের কৌশলগত ঘাঁটি

সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার মোগাদিসুর আকাশপথ নিয়ন্ত্রণ করলেও, তাদের বোসাসোর বন্দর ও বিমানবন্দরের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার (প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ-এর নেতৃত্বাধীন) আমিরাতের ক্রমবর্ধমান ও প্রসারমান প্রভাব মোকাবিলা করতে প্রস্তুত না থাকায় সামরিক কার্যক্রমে প্রকাশ্যে বাধা দিতে পারছে না।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আমিরাতের এই কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সুদানের স্বর্ণখনি দখল এবং লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার। আমিরাত এই অঞ্চলে মায়ুন, আবদ আল-কুরি, সামহা, সোমালিল্যান্ডের বেরবেরা এবং ইয়েমেনের মোচা বন্দরে ঘাঁটি নির্মাণ বা সম্প্রসারণের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে।

প্লট আরও বলেন, পুনটল্যান্ডের কৌশলগত অবস্থান এবং নজরদারির অভাব এটিকে আমিরাতের জন্য আদর্শ অপারেশনাল ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। কারণ এখানে তাদের কার্যক্রম নিয়ে কেউ প্রশ্ন করবে না।

আমিরাত সরকার একাধিকবার আরএসএফকে মদদ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করলেও, এ বিষয়ে মির বা পুনটল্যান্ড কর্তৃপক্ষের কেউই কখনো গণমাধ্যমে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি।

আফ্রিকা মহাদেশে আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার এবং চলমান সংঘাতকে উসকে দেওয়ার এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)-এর বিরুদ্ধে। সোমালিয়ার পুনটল্যান্ড রাজ্যের বোসাসো বিমানবন্দরকে একটি গোপন ট্রানজিট হাব হিসেবে ব্যবহার করে আমিরাত সুদানের বিতর্কিত আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-কে ব্যাপক সামরিক সহায়তা দিচ্ছে। সরবরাহ করা হচ্ছে কলম্বিয়ার ভাড়াটে সেনা।

মিডল ইস্ট আই-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা, স্যাটেলাইট চিত্র, স্থানীয় সূত্র এবং মার্কিন ও আঞ্চলিক কূটনীতিকদের বরাত দিয়ে এ তথ্য উঠে এসেছে। আরএসএফ সম্প্রতি সুদানের উত্তর দারফুরের রাজধানী আল-ফাশের দখল করার পর সেখানে ব্যাপক নৃশংসতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ৫০০ দিনেরও বেশি অবরোধের পর এই বিজয়ের পর আরএসএফ যোদ্ধারা বেসামরিক নাগরিকদের গণহত্যা, এমনকি হাসপাতালেও নির্বিচারে হত্যার ভিডিও ধারণ করেছে।

ভারী কার্গো বিমানের রহস্যময় যাতায়াত

বোসাসো বিমানবন্দরে আজকাল ভারী কার্গো পরিবহনকারী আইএফ-৭৬ বিমানের ঘন ঘন অবতরণ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে অস্বাভাবিক ছিল, কিন্তু এখন নিয়মিত ঘটনা। পুনটল্যান্ড মেরিটাইম পুলিশ ফোর্সের (পিএমপিএফ) একজন কমান্ডার (আবদুল্লাহি) মিডল ইস্ট মনিটরকে জানিয়েছেন, এই বিমানগুলো ঘন ঘন আসে এবং এগুলোর মাধ্যমে আসা সামরিক সরঞ্জাম ও রসদ দ্রুত অপেক্ষমাণ অন্য বিমানে তুলে সুদানে আরএসএফ-এর জন্য পাঠানো হয়।

সূত্রের বরাত দিয়ে মিডল ইস্ট আই-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই বিমানগুলোর উৎস হলো সংযুক্ত আরব আমিরাত। বিমানবন্দর ব্যবহারের সময়সূচি ঘন ঘন পরিবর্তন করা হয় এবং বিমানগুলো সাধারণত বিমানবন্দরের কর্মচাঞ্চল্য কম থাকার সময় বোসাসোতে পৌঁছায়। মার্কিন গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী, এই চালানগুলোর মধ্যে চীনা-নির্মিত ড্রোনসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম রয়েছে।

বোসাসো বন্দরের একজন সিনিয়র ম্যানেজার প্রথমবারের মতো মিডল ইস্ট আই-কে নিশ্চিত করেছেন, গত দুই বছরে পাঁচ লাখেরও বেশি ‘বিপজ্জনক’ চিহ্নিত কন্টেইনার আমিরাত বোসাসো বন্দরের মাধ্যমে পাঠিয়েছে। সাধারণ কার্গোর বিপরীতে, এই আমিরাতি চালানগুলোতে ভেতরের মালপত্র বা গন্তব্যের কোনো বিস্তারিত বিবরণ নথিভুক্ত করা হয় না। বন্দরে একটি জাহাজ ভিড়লে পিএমপিএফ বাহিনীকে মোতায়েন করে এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে।

কলম্বিয়ান ভাড়াটে সেনাদের গোপন নেটওয়ার্ক

বোসাসো বিমানবন্দরের উত্তর দিকে একটি সামরিক স্থাপনা রয়েছে, এটি কলম্বিয়ার ভাড়াটে সেনাদের আশ্রয়স্থল। মিডল ইস্ট আই-এর হাতে আসা ছবিতে দেখা গেছে, ব্যাকপ্যাক বহনকারী ডজন ডজন কলম্বিয়ান বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি সামরিক ক্যাম্পে যাচ্ছে। পিএমপিএফ কমান্ডার আব্দুল্লাহি নিশ্চিত করেছেন, এই এলাকায় বিপুলসংখ্যক কলম্বিয়ান ভাড়াটে সেনা আরএসএফ-এর পক্ষে সুদানে যুদ্ধ পরিচালনার কাজ করছে।

এই ভাড়াটে সেনারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ফ্লাইটে বোসাসোতে আসে এবং এরপর প্রায় প্রতিদিনই ট্রানজিট হয়ে সুদানে পাড়ি জমায়। এই ভাড়াটে সেনারা তাদের ক্যাম্পের ভেতরে একটি নতুন হাসপাতালও নির্মাণ করেছে। সেখানে সুদানে আহত হওয়া আরএসএফ সৈন্যদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। আব্দুল্লাহি রক্তমাখা বিমান দেখার কথা স্মরণ করে বলেন, এই ক্যাম্প আহত আরএসএফ যোদ্ধাদের জন্য একটি চিকিৎসা ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

বোসাসো বিমানবন্দরকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত সেখানে একটি ফরাসি-নির্মিত সামরিক রাডার সিস্টেমও স্থাপন করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ২০২৩ সালেই ঘোষণা করেছিল, আরএসএফ এবং তাদের সহযোগী মিলিশিয়ারা সুদানে ‘গণহত্যা’ চালাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আরএসএফ-কে সোমালিয়ার মাটি ব্যবহার করে সাহায্য করার বিষয়টি স্থানীয় পিএমপিএফ সৈন্যদের মধ্যে তীব্র নৈতিক দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে। অনেক সেনা কর্মকর্তা মনে করেন, দীর্ঘদিনের মিত্র সুদানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ভাড়াটে সেনাদের সহায়তা করা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।

হর্ন অব আফ্রিকার সংঘাত বিশেষজ্ঞ মার্টিন প্লট সতর্ক করেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) সুদানের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ তদন্ত করছে এবং পুনটল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এই অপরাধে সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত হতে পারে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে গৃহযুদ্ধে সুদানের আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-কে সমর্থন করার অভিযোগে সুদান সংযুক্ত আরব আমিরাতকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। খার্তুম অভিযোগ করে, আরব আমিরাত পশ্চিম দারফুরে মাসালিত সম্প্রদায়ের ‘গণহত্যায় জড়িত’, তারা আরএসএফকে সামরিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক সহায়তা দিয়ে এ অপরাধ সংঘটিত করছে।

যদিও ২০২৩ সালের এপ্রিলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে, আরএসএফ এবং সুদানি সেনাবাহিনী উভয়ের বিরুদ্ধেই নৃশংসতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মোগাদিসুর নীরবতা ও আমিরাতের কৌশলগত ঘাঁটি

সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার মোগাদিসুর আকাশপথ নিয়ন্ত্রণ করলেও, তাদের বোসাসোর বন্দর ও বিমানবন্দরের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার (প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ-এর নেতৃত্বাধীন) আমিরাতের ক্রমবর্ধমান ও প্রসারমান প্রভাব মোকাবিলা করতে প্রস্তুত না থাকায় সামরিক কার্যক্রমে প্রকাশ্যে বাধা দিতে পারছে না।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আমিরাতের এই কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সুদানের স্বর্ণখনি দখল এবং লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার। আমিরাত এই অঞ্চলে মায়ুন, আবদ আল-কুরি, সামহা, সোমালিল্যান্ডের বেরবেরা এবং ইয়েমেনের মোচা বন্দরে ঘাঁটি নির্মাণ বা সম্প্রসারণের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে।

প্লট আরও বলেন, পুনটল্যান্ডের কৌশলগত অবস্থান এবং নজরদারির অভাব এটিকে আমিরাতের জন্য আদর্শ অপারেশনাল ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। কারণ এখানে তাদের কার্যক্রম নিয়ে কেউ প্রশ্ন করবে না।

আমিরাত সরকার একাধিকবার আরএসএফকে মদদ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করলেও, এ বিষয়ে মির বা পুনটল্যান্ড কর্তৃপক্ষের কেউই কখনো গণমাধ্যমে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি।

বিশ্বজুড়েই ছাত্র ইউনিয়নগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে। ইতিহাস বলে, এই ছাত্ররাই সরকারকে দায়বদ্ধ করে তোলে এবং তরুণদের অধিকার রক্ষা করে। বাংলাদেশে অনেক ছাত্র নেতা পরবর্তীকালে মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ...

১১ আগস্ট ২০২৫

দশকের পর দশক ধরে ভারতের রাজনীতিতে ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে একটি পরিবার। নেহরু–গান্ধী পরিবার। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী এবং বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী ও সংসদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র...

১০ ঘণ্টা আগে

সংযুক্ত আরব আমিরাতই প্রথম আরব দেশ হিসেবে সহিষ্ণুতা মন্ত্রণালয় চালু করেছিল। আবার প্রথম আরব দেশ হিসেবে গণহত্যার অভিযোগেও অভিযুক্ত দেশটি। গত ১০ এপ্রিল সুদানের পক্ষের আইনজীবীরা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আইসিজে) এই অভিযোগের বিষয়ে শুনানি করেন। তাঁদের অভিযোগ, আরব আমিরাত মাসালিত জাতিগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা

১৩ ঘণ্টা আগে

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো সম্প্রতি দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আগ্রাসনের মুখে এখন তাঁর দেশের লাখো মানুষ অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত। গত আগস্টে মাদুরো বলেন, তাঁর সরকার আধা সামরিক বাহিনীর ৪৫ লাখ সদস্যকে ‘বলিভারিয়ান মিলিশিয়া’ নামে সক্রিয় করেছে।

৩ দিন আগেদ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের প্রতিবেদন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো সম্প্রতি দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আগ্রাসনের মুখে এখন তাঁর দেশের লাখো মানুষ অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত। গত আগস্টে মাদুরো বলেন, তাঁর সরকার আধা সামরিক বাহিনীর ৪৫ লাখ সদস্যকে ‘বলিভারিয়ান মিলিশিয়া’ নামে সক্রিয় করেছে। তাঁদের মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টে তিনি আবার দাবি করেছেন, অন্তত ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লাখ ভেনেজুয়েলান নাগরিক এরই মধ্যে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন।

২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধের আগে যেমন সাদ্দাম হোসেন তাঁর ফেদাইন বাহিনী গঠন করেছিলেন, তেমনই এবার মাদুরোও আগেভাগে তাঁর মিলিশিয়াদের প্রস্তুত করছেন। তবে সাদ্দামের তুলনায় মাদুরোর বাহিনীর সদস্যসংখ্যা অনেক বেশি।

তবে সিবিএস নিউজ বলছে, মাদুরোর দাবি অতিরঞ্জিত। আসলে সক্রিয় মিলিশিয়া সদস্যসংখ্যা ৩ লাখ ৪৩ হাজারের মতো, যা সাদ্দামের অনানুষ্ঠানিক বাহিনীর চেয়ে বেশি হলেও মাদুরোর ঘোষণার তুলনায় অনেক কম।

কারাকাস জানে, যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য শুধু মাদকবিরোধী অভিযান নয়, মার্কিন আক্রমণ হলে সেটি আসলে পূর্ণাঙ্গ শাসন পরিবর্তনের জন্যই হবে। এ কারণেই মাদুরো এখন রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন। মস্কো ভেনেজুয়েলাকে বিপুল অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম দিচ্ছে, এমনকি ওয়াগনার গ্রুপের প্রায় ২০০ ভাড়াটে সেনা দেশটিতে পাঠানো হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন উঠেছে, এই বলিভারিয়ান মিলিশিয়ারা আদৌ মার্কিন বাহিনীর জন্য হুমকি কি না। আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণে সমৃদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হলে তাদের টিকতে পারা কঠিন। তবে গেরিলা ধাঁচের যুদ্ধ, জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা মিলিশিয়া বাহিনী এবং ভূপ্রকৃতি মার্কিন অভিযানে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অনেক ভেনেজুয়েলান অবশ্য যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিতে অনাগ্রহী। ফলে মাদুরোর ‘অস্ত্র ধারণের ডাক’ কতটা বাস্তবে রূপ পাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তবু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিষয়টি সহজ নয়, শাসক পরিবর্তন করতে গেলে দেশ মেরামতের দায়ভারও নিতে হবে। তাই ইরাকের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ট্রাম্পের লক্ষ্য পশ্চিম গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি মনরো নীতির পুনরুত্থান চান, অর্থাৎ পশ্চিম গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব নিশ্চিত করা। তাঁর মতে, চীন, রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ওয়াশিংটনের বড় মাথাব্যথা।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, মাদুরো সরকারের পতনের পর ভেনেজুয়েলা যদি চীন বা রাশিয়ার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

ভেনেজুয়েলার জঙ্গলে যুদ্ধ করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা হবে। দেশটির সেনারা মূলত মরুভূমি বা ইউরোপীয় বনাঞ্চলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু বলিভিয়ার ভূপ্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অভিযান হয়তো যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা দেবে, তবে তা কতটা সফল হবে, তা এখনই বলা কঠিন।

বেশির ভাগ বিশ্লেষক মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র সহজে মাদুরোর বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে; কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী গেরিলা বিদ্রোহই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ—ফলে পরিস্থিতি ইরাকের মতো হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, মাদুরোর ‘যুদ্ধের আহ্বান’ জনগণের মধ্যে খুব একটা সাড়া জাগায়নি।

যাহোক, ট্রাম্পের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, আমেরিকার প্রভাব পুনরুদ্ধার করা। তবে পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—এ পথে হেঁটে সত্যিই কি পশ্চিম গোলার্ধে স্থিতিশীলতা আসবে, নাকি আরও এক ‘লাতিন লিবিয়া’ তৈরি হবে?

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো সম্প্রতি দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আগ্রাসনের মুখে এখন তাঁর দেশের লাখো মানুষ অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত। গত আগস্টে মাদুরো বলেন, তাঁর সরকার আধা সামরিক বাহিনীর ৪৫ লাখ সদস্যকে ‘বলিভারিয়ান মিলিশিয়া’ নামে সক্রিয় করেছে। তাঁদের মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টে তিনি আবার দাবি করেছেন, অন্তত ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লাখ ভেনেজুয়েলান নাগরিক এরই মধ্যে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন।

২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধের আগে যেমন সাদ্দাম হোসেন তাঁর ফেদাইন বাহিনী গঠন করেছিলেন, তেমনই এবার মাদুরোও আগেভাগে তাঁর মিলিশিয়াদের প্রস্তুত করছেন। তবে সাদ্দামের তুলনায় মাদুরোর বাহিনীর সদস্যসংখ্যা অনেক বেশি।

তবে সিবিএস নিউজ বলছে, মাদুরোর দাবি অতিরঞ্জিত। আসলে সক্রিয় মিলিশিয়া সদস্যসংখ্যা ৩ লাখ ৪৩ হাজারের মতো, যা সাদ্দামের অনানুষ্ঠানিক বাহিনীর চেয়ে বেশি হলেও মাদুরোর ঘোষণার তুলনায় অনেক কম।

কারাকাস জানে, যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য শুধু মাদকবিরোধী অভিযান নয়, মার্কিন আক্রমণ হলে সেটি আসলে পূর্ণাঙ্গ শাসন পরিবর্তনের জন্যই হবে। এ কারণেই মাদুরো এখন রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন। মস্কো ভেনেজুয়েলাকে বিপুল অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম দিচ্ছে, এমনকি ওয়াগনার গ্রুপের প্রায় ২০০ ভাড়াটে সেনা দেশটিতে পাঠানো হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন উঠেছে, এই বলিভারিয়ান মিলিশিয়ারা আদৌ মার্কিন বাহিনীর জন্য হুমকি কি না। আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণে সমৃদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হলে তাদের টিকতে পারা কঠিন। তবে গেরিলা ধাঁচের যুদ্ধ, জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা মিলিশিয়া বাহিনী এবং ভূপ্রকৃতি মার্কিন অভিযানে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অনেক ভেনেজুয়েলান অবশ্য যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিতে অনাগ্রহী। ফলে মাদুরোর ‘অস্ত্র ধারণের ডাক’ কতটা বাস্তবে রূপ পাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তবু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিষয়টি সহজ নয়, শাসক পরিবর্তন করতে গেলে দেশ মেরামতের দায়ভারও নিতে হবে। তাই ইরাকের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ট্রাম্পের লক্ষ্য পশ্চিম গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি মনরো নীতির পুনরুত্থান চান, অর্থাৎ পশ্চিম গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব নিশ্চিত করা। তাঁর মতে, চীন, রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ওয়াশিংটনের বড় মাথাব্যথা।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, মাদুরো সরকারের পতনের পর ভেনেজুয়েলা যদি চীন বা রাশিয়ার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

ভেনেজুয়েলার জঙ্গলে যুদ্ধ করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা হবে। দেশটির সেনারা মূলত মরুভূমি বা ইউরোপীয় বনাঞ্চলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু বলিভিয়ার ভূপ্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অভিযান হয়তো যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা দেবে, তবে তা কতটা সফল হবে, তা এখনই বলা কঠিন।

বেশির ভাগ বিশ্লেষক মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র সহজে মাদুরোর বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে; কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী গেরিলা বিদ্রোহই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ—ফলে পরিস্থিতি ইরাকের মতো হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, মাদুরোর ‘যুদ্ধের আহ্বান’ জনগণের মধ্যে খুব একটা সাড়া জাগায়নি।

যাহোক, ট্রাম্পের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, আমেরিকার প্রভাব পুনরুদ্ধার করা। তবে পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—এ পথে হেঁটে সত্যিই কি পশ্চিম গোলার্ধে স্থিতিশীলতা আসবে, নাকি আরও এক ‘লাতিন লিবিয়া’ তৈরি হবে?

বিশ্বজুড়েই ছাত্র ইউনিয়নগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে। ইতিহাস বলে, এই ছাত্ররাই সরকারকে দায়বদ্ধ করে তোলে এবং তরুণদের অধিকার রক্ষা করে। বাংলাদেশে অনেক ছাত্র নেতা পরবর্তীকালে মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ...

১১ আগস্ট ২০২৫

দশকের পর দশক ধরে ভারতের রাজনীতিতে ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে একটি পরিবার। নেহরু–গান্ধী পরিবার। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী এবং বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী ও সংসদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র...

১০ ঘণ্টা আগে

সংযুক্ত আরব আমিরাতই প্রথম আরব দেশ হিসেবে সহিষ্ণুতা মন্ত্রণালয় চালু করেছিল। আবার প্রথম আরব দেশ হিসেবে গণহত্যার অভিযোগেও অভিযুক্ত দেশটি। গত ১০ এপ্রিল সুদানের পক্ষের আইনজীবীরা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আইসিজে) এই অভিযোগের বিষয়ে শুনানি করেন। তাঁদের অভিযোগ, আরব আমিরাত মাসালিত জাতিগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা

১৩ ঘণ্টা আগে

আরএসএফ সম্প্রতি সুদানের উত্তর দারফুরের রাজধানী আল-ফাশের দখল করার পর সেখানে ব্যাপক নৃশংসতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ৫০০ দিনেরও বেশি অবরোধের পর এই বিজয়ের পর আরএসএফ যোদ্ধারা বেসামরিক নাগরিকদের গণহত্যা, এমনকি হাসপাতালেও নির্বিচারে হত্যার ভিডিও ধারণ করেছে।

২ দিন আগে