ইজাজুল হক

গজলের ধারাকে নতুন গাম্ভীর্য দেওয়ার যে যাত্রা ফারুক নাজকি শুরু করেন, সেটির পরবর্তী গন্তব্য তাঁর সতেজ-তরতাজা আধুনিক উর্দু কবিতার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়। আধুনিক কবিতা এ যুগে অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। কবিতার বৈশ্বিক অলংকারই একালের উর্দু কবিতার প্রধান নিয়ামক। ফারুক নাজকির কাব্যগ্রন্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর প্রথম দিকের কবিতার তুলনায় শেষের দিকের কবিতাগুলো অনেক বেশি পরিপক্ব, বলিষ্ঠ ও কালোত্তীর্ণ। কবিতার সুর, ধাঁচ ও ভাবের বৈচিত্র্যও এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নাজকির সর্বশেষ উর্দু কাব্যগ্রন্থ ‘লফ্জ লফ্জ নোহা’-এর কবিতাগুলো তিনি ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে লিখেছেন। সময়টি কাশ্মীরের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি বেদনার ছিল। তিনি কাশ্মীরে বসেই সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। চারদিকে দ্রোহের আগুন। ঝিলমে বইছিল রক্তের স্রোত। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ ও করুণ অস্ত্রবাজির মুখে কাশ্মীর জাহান্নামে পরিণত তখন। খুব কাছ থেকে দেখা এসব দৃশ্য নাজকির কবিতাকে প্রভাবিত করে সত্য; তবে কালের ভাষায় নিজের কবিতাকে হারিয়ে যেতে না দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বাস্তববাদী করে তোলে। ফলে কবিতার শরীরে পরিস্থিতির দাগ থাকলেও পুরো কাঠামো বিনির্মাণে তিনি আধুনিক নির্মোহ কাব্যধারা ভালোই রপ্ত করেন।

কাশ্মীরের উত্তাল পরিস্থিতিকে কবিতার ইট-সুরকিতে মিশিয়ে, আধুনিক নিরাসক্ত কবিতার ছাঁচে রেখে, সময়ের সীমারেখা পেরিয়ে, অসীমের আকাশে নাজকি নির্মাণ করেন কবিতার প্রাসাদ। ফলে ফারুকের হাত ধরে কাশ্মীরের বিরাজমান বাস্তবতা কালজয়ী কাব্যভাষায় চিরায়ত সাহিত্যের পাতায় স্থান করে নেয়। ইতিহাস ও সমাজবাস্তবতার তাপ-উত্তাপ থেকে বের হয়ে তা সর্বজনীন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসেবে নাজকির ‘সোনালি দরজার বাইরে’ কবিতাটি দেখা যাক—

কাশ্মীরের উত্তাল পরিস্থিতিকে কবিতার ইট-সুরকিতে মিশিয়ে, আধুনিক নিরাসক্ত কবিতার ছাঁচে রেখে, সময়ের সীমারেখা পেরিয়ে, অসীমের আকাশে নাজকি নির্মাণ করেন কবিতার প্রাসাদ। ফলে ফারুকের হাত ধরে কাশ্মীরের বিরাজমান বাস্তবতা কালজয়ী কাব্যভাষায় চিরায়ত সাহিত্যের পাতায় স্থান করে নেয়। ইতিহাস ও সমাজবাস্তবতার তাপ-উত্তাপ থেকে বের হয়ে তা সর্বজনীন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসেবে নাজকির ‘সোনালি দরজার বাইরে’ কবিতাটি দেখা যাক—

‘কম্পিত দেহ

ঘন কুয়াশায় লেপ্টে থাকা রং

আধমরা আলোর কাফন জড়িয়ে

মৃত্যু জনপদের আগুনে নিজেকে সঁপে দেওয়ার আগে

দীর্ঘ সময়জুড়ে

নিজের অনুভবের আঁচ সয়ে যায়।

সন্ধ্যা

আধো আঁধার সড়কে মাথা ঘষতে থাকে

থরথর কাঁপা রাত দুঃখের ছাঁচে-ঢালাই হওয়ার আগে

দীর্ঘ সময়জুড়ে

আলোহীন ঝাড়বাতির পাশে দাঁড়িয়ে রয়।

চাঁদ

আকাশের গভীর নীল সমুদ্রে তারাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠক থেকে

দীর্ঘ সময়জুড়ে

মৃত্যুর জনপদে আগুনের ফুল-লুকানো-খেলা খেলছিল

কবর থেকে কবরে ছায়া নেই, দেহ নেই

পা থেকে পায়ের দূরত্বে ঘরে ফেরার চিহ্নরাও গুম

ঘরের দহলিজ মানবশূন্য

মনিবের পথ চেয়ে-চেয়ে দরজা-কপাট

দীর্ঘ সময়জুড়ে অপেক্ষায় ছিল তবে

কোনো টোকা নেই কিংবা পায়ের আওয়াজ।

এদিকে

নির্বাক শহরের আঁধারে

কম্পিত দেহ

‘কীভাবে ও কত’-এর বদলাতে থাকা প্রান্তে প্রান্তে

বিভ্রান্ত উত্তাল বিক্ষিপ্ত কুঞ্চিত হতে থাকে

এবং ঘন কুয়াশায় লেপ্টে থেকে

ডালে-ডালে আলোর পথ মাড়িয়ে

ক্রুশের ছায়ায় নিশ্বাস নিচ্ছে।

কবিতার কাফনে জড়ানো কম্পিত দেহ, অন্ধকার সড়কে মাথা ঘষতে থাকা সন্ধ্যা, নির্জন-নৈঃশব্দ্যের ভয়কাতর চাঁদ, বিভ্রান্ত উত্তাল নির্বাক শহর কিংবা বৃক্ষে ঝোলানো ক্রুশের ছায়ার সুনির্দিষ্ট একটি সময় আছে। নতুন শহর এবং সমাজের চিত্র শব্দের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সময়ের এই দাগে। যেখানে ভয় আছে, দৃশ্যের বিবরণ আছে, জীবন আছে, অপমানের ধারাবাহিকতা আছে এবং ক্রুশের সেই ছায়া আছে, যা ঘটে যাওয়া বিষয়ের নিদর্শন হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জীবনের অস্তিত্ব-প্রয়াণের পয়গাম দিচ্ছে। তবে কবিতার ধাঁচ, ভাব ও কাঠামো সময়কে অতিক্রম করে অসীমে মিলিয়ে গেছে। জগতের যেকোনো প্রান্তের সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে অতি সহজিয়া ঢঙে তা মিশে যেতে সক্ষম।

কবিতার কাফনে জড়ানো কম্পিত দেহ, অন্ধকার সড়কে মাথা ঘষতে থাকা সন্ধ্যা, নির্জন-নৈঃশব্দ্যের ভয়কাতর চাঁদ, বিভ্রান্ত উত্তাল নির্বাক শহর কিংবা বৃক্ষে ঝোলানো ক্রুশের ছায়ার সুনির্দিষ্ট একটি সময় আছে। নতুন শহর এবং সমাজের চিত্র শব্দের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সময়ের এই দাগে। যেখানে ভয় আছে, দৃশ্যের বিবরণ আছে, জীবন আছে, অপমানের ধারাবাহিকতা আছে এবং ক্রুশের সেই ছায়া আছে, যা ঘটে যাওয়া বিষয়ের নিদর্শন হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জীবনের অস্তিত্ব-প্রয়াণের পয়গাম দিচ্ছে। তবে কবিতার ধাঁচ, ভাব ও কাঠামো সময়কে অতিক্রম করে অসীমে মিলিয়ে গেছে। জগতের যেকোনো প্রান্তের সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে অতি সহজিয়া ঢঙে তা মিশে যেতে সক্ষম।

দুই.

নাজকির ‘আমাদের কথা’ কবিতায় পূর্ণ এক যুদ্ধগাথা রচনা করেন। গদ্য ধাঁচের কবিতা হলেও গদ্যের ভাষা তাতে নেই; বরং তা একটি ডাইনামিক কাব্য ধাঁচের প্রতিনিধিত্ব করে। কবিতাটি আপনাকে একালের কাশ্মীরের সঙ্গে, সেখানকার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত করাবে। পড়তে-পড়তে আপনার মনে হবে, আধুনিক কবিতায় সৌন্দর্যনীতি থেকে সরে গেছেন নাজকি; বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণধর্মী গদ্য ধাঁচের রাজনীতি থেকে আঁচল গুটিয়েছেন। কোনো স্বতন্ত্র চরিত্র নির্মাণ না করে ‘আমরা’ ও ‘আমাদের কথা’ বলে ব্যক্তিগত কবিতাকাঠামো নির্মাণ করেছেন। উত্তরাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই কেবল এসব কল্পনা করা যায়। কবিতায় কাশ্মীরকে নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকার প্রয়াস লক্ষণীয়। এ যেন কাশ্মীরের অতীত-বর্তমানের ইতিহাস ও ভূবৈচিত্র্যের নিখুঁত রেখাচিত্র। উপত্যকার সাংস্কৃতিক অবদান প্রকাশ্যে আনার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। উত্তর ভারত কাশ্মীরকে কখনো বুঝতে চায়নি। এখানকার স্বতন্ত্র ভূবৈচিত্র্যের প্রতি মোটেও নজর দেয়নি—এমন অভিযোগও তোলেন কবি। দীর্ঘ কবিতাটির এ অংশটি পড়ুন—

‘জুবাইর রেজভির আলি বিন মুত্তাকির কথা মানুষ শোনে

তবে সবজ্ আলি সুকুতির সুর শোনে না

অথচ সেই কুণ্ডলিত সুর আজও পিরপানসালের পর্বতশৃঙ্গে ধাক্কা খেয়ে

শিলাবহরের শিরায়-শিরায় দৌড়ায়;

এর পর বরফ গলা শুরু করলে প্রপাতে-প্রপাতে তার গুঞ্জরণ শোনা যায়

সবজ আলি সুকুতির সুরও দারুণ বৈচিত্র্যময়।’

আধুনিক উর্দু কবি জুবাইর রেজভির কবিতার কাশ্মীরি চরিত্র আলি বিন মুত্তাকির মোটেও এই উপত্যকার প্রতিনিধিত্ব করে না বলে অভিযোগ করেন কবি। অথচ পুরো ভারত তাঁকে নিয়েই মেতে থাকে। অথচ কাশ্মীরের কিংবদন্তি গায়ক সবজ আলি সুকুতির সুরবৈচিত্র্যই উপত্যকার ভূবৈচিত্র্যের সেরা উপমা হতে পারে। কাশ্মীরের সকল সৌন্দর্যের সুর যেন তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে গভীর নীল আকাশে মেঘ হয়ে ভাসতে থাকে। এক সময় তা কাশ্মীরের পিরপানচালের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণিকে একত্ববাদের গান শোনাতে যায়। সেখানে মিলিত হয় উপত্যকার সকল আধ্যাত্মিকতার ধারা। তবে উপত্যকার এমন স্বতন্ত্র রূপ কখনোই উত্তর ভারতের সানগ্লাস পরা চোখে ধরা পড়ে না। ফলে এই উপত্যকাকে উত্তর ভারত কিংবা কাশ্মীরের বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে মেলানোর ব্যর্থ চেষ্টা দেখা যায়।

আধুনিক উর্দু কবি জুবাইর রেজভির কবিতার কাশ্মীরি চরিত্র আলি বিন মুত্তাকির মোটেও এই উপত্যকার প্রতিনিধিত্ব করে না বলে অভিযোগ করেন কবি। অথচ পুরো ভারত তাঁকে নিয়েই মেতে থাকে। অথচ কাশ্মীরের কিংবদন্তি গায়ক সবজ আলি সুকুতির সুরবৈচিত্র্যই উপত্যকার ভূবৈচিত্র্যের সেরা উপমা হতে পারে। কাশ্মীরের সকল সৌন্দর্যের সুর যেন তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে গভীর নীল আকাশে মেঘ হয়ে ভাসতে থাকে। এক সময় তা কাশ্মীরের পিরপানচালের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণিকে একত্ববাদের গান শোনাতে যায়। সেখানে মিলিত হয় উপত্যকার সকল আধ্যাত্মিকতার ধারা। তবে উপত্যকার এমন স্বতন্ত্র রূপ কখনোই উত্তর ভারতের সানগ্লাস পরা চোখে ধরা পড়ে না। ফলে এই উপত্যকাকে উত্তর ভারত কিংবা কাশ্মীরের বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে মেলানোর ব্যর্থ চেষ্টা দেখা যায়।

কবিতার শেষাংশে এসে পাঠককে অবাক করে দিয়ে কবি বলেন—

‘বসন্ত এসে গেছে

তবে গাছে না ধরেছে আপেল, না নাশপাতি

বরং তাতে ধরেছে মানুষের খুলি

আমরা খুব খুশি হলাম

এবং নিমন্ত্রণ করলাম শাহজাদাদের;

এবং অভিবাদন জানালাম তাদের ককটেল ফাটিয়ে।’

এই জায়গায় টিএস এলিয়টের সঙ্গে এক আশ্চর্য মিল রয়েছে নাজকির। এলিয়ট এক কবিতায় বলেন—

‘গত বছর নিজেদের বাগানে তোমরা

যে লাশগুলো বপন করেছিলে—

এত দিনে তা হয়তো ফল-ফুলে পরিণত হয়েছে

এবং থোকায় থোকায় বেরিয়ে পড়েছে।’

এলিয়ট নিজের যুগের অস্থিরতা এবং মানুষের অনুভূতিহীনতা প্রকাশের জন্য জমিতে রোপণ করা লাশের রূপক ব্যবহার করেন। নাজকিও একই অবস্থার বয়ান দিতে গাছে-গাছে মানুষের খুলি ফলার উপমা খুঁজে নেন। ‘আমাদের কথা’য় কাশ্মীরি মানুষের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের গাদ্দারির বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রূপ প্রতিভাত হয়।

তিন.

নাজকির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘খুশবুর খোলসে অ্যাসিড’। কবিতাটির শরীর দুঃখের ক্ষত বয়ে বেড়ায়; আত্মপরিচয়ের সন্ধান করেও ব্যর্থ হন কবি। চির নিষ্পাপকালের কোলে শুরু করা কবির জীবনটি আধুনিককালে এসে বিধ্বংসী অ্যাসিডে পরিণত হয়, যা তাঁর নিষ্পাপ চেহারায় দাগের জন্ম দেয় এবং সম্মানের রূপ শোভাকে কলঙ্কিত করে। সময়ের দুটি প্রান্তে ভ্রমণ করে এই কবিতা। একদিকে নির্মল গ্রাম, সৃজনানন্দ ও মুক্ত ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে হাজির হন কবির সহজ-সরল মা, যিনি আপেলের মতো লাল এবং গোলাপের মতো কোমল। অন্যদিকে সময়ের শেষ প্রান্তকে তিনি ‘আমি’-এর ভেতর দিয়ে ধরার চেষ্টা করেন। মাঝখানের সময়টিকে তিনি তাঁর বাবার রূপে দেখতে পান। তবে একটি উপসংহারে পৌঁছেও যেন শেষ পর্যন্ত তিনি জীবনের অর্থ স্পর্শ করতে ব্যর্থ হন। ফলে শেষ লাইনে এসে নিজেকেই প্রশ্ন ছুড়ে দেন—‘আমি কে?’ কবিতাটি পড়া যাক—

‘নিবু পাহাড়ের আঁচলতলে

একটি গ্রাম—

মাদরাবন

জন্মেছিলাম আমি

(আমার নাম মুহাম্মদ ফারুক)

আমার মা ছিলেন আপেলের মতো লাল ও মিষ্টি

গোলাপের মতো কোমল ও সুরভিত

ছিলেন সুঘ্রাণের আকর;

জড়ানো লেপটানো ছলচাতুরী কপটতা মিথ্যা—

এসব শব্দ তিনি শুনেছিলেন সত্য

তবে কখনো পরখ করেননি

মুখে-মুখে আওড়াননি একবারও।

রেডিওতে প্রচারিত হয় নিজার কাব্বানির ভৌতিক কবিতা

অথবা কোনো গায়ক শোনায় কালিদাসের ঋতু সমাচার—

ডুকরে-ডুকরে কাঁদেন তিনি;

আমি কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করি

তিনি বলেন—

দেবতাদের এসব ভাষা

বড়ই জাদুকরী

সত্যের দিশা

এবং সরল পথের পাথেয় রয়েছে এতে;

আমি তাঁর সরলতায় কয়েকবার কেঁদে দিই।

বাবা আমার ডিনামাইট চিবোতেন

আঙুলের মাঝে ফলাতেন অ্যাসিডের বন

এবং মরা পাতলা হলদে কাগজের কপোলে

সাজাতেন রক্তের ফুল

নিজ থেকে পৃথক হয়ে নিজের সঙ্গে মিশে গিয়ে

মায়ায় পড়তে থাকেন নিজেরই সম্পদের;

গোটা আটটি জাহাজের মালিক তিনি—

ভাসিয়েছেন সময়ের সমুদ্রজলে

এবং কন্ট্রোল রুমে বসে নিজেই

নির্ধারণ করতে থাকেন তাদের চলার পথ।

আমিও একটি জাহাজ

পাথর চিবোনো, চোখের পাতার ঝোপে বরই গাছ লাগানো

খুব ভোরে মসজিদের দরোজা দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে

চোখ লুকিয়ে চলে যাওয়া

এবং আল্লাহপ্রেমিকের ভক্ত হয়ে

আল্লাহরই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়া

যার স্বভাবে পরিণত হয়েছে;

লাল মাটির আপেল ও অ্যাসিডের সেই

মিলনের ফসল আমি—

আমি কে?’

কবিতাটি উত্তরাধুনিক কাব্যচিন্তার যথার্থ উদাহরণ। রোনাল্ড বার্থার এই ধরনের সৃজন-অভিজ্ঞতার জন্য শুধু একটি পরিভাষাই প্রণয়ন করেন—‘সিজোফ্রেনিক মুড অব স্পেস অ্যান্ড টাইম’। নাজকির এই কবিতার জন্য যা যথাযথ এবং রূপকগুলোকে স্পষ্ট করে দেওয়ার মতো। স্থান-কালের এই পাগলামি-ধাঁচ নাজকির অন্যান্য কবিতায়ও দেখা যায়। তবে যেসব কবিতায় পরিস্থিতির প্রভাব বেশি থাকে, সেখানে পাগলামির চেয়ে কবিতার মূলভাব স্পষ্ট করার প্রতি বেশি মনোযোগী দেখতে পাই তাঁকে। যেমন—‘শিরোনামগুলো’, ‘একটি শোকগাথা, ‘এ কেমন আবহাওয়া’, ‘রক্তনদী উন্মাতাল’ ‘পরামর্শ’, ‘বনের নামে পদ্য’ এবং ‘১৯৯০-এর এক সকাল’ ইত্যাদি কবিতাগুলো প্রণিধানযোগ্য। এর মধ্যে ‘শিরোনামগুলো’ কবিতাটিতে বর্ণিত ঘটনাপরম্পরা ও বাস্তবতার শ্লেষাত্মক উপস্থাপন পাঠকের অনুভবের জগৎ নাড়িয়ে দেওয়ার মতো। বিশেষ করে এই পঙ্ক্তিগুলো—

কবিতাটি উত্তরাধুনিক কাব্যচিন্তার যথার্থ উদাহরণ। রোনাল্ড বার্থার এই ধরনের সৃজন-অভিজ্ঞতার জন্য শুধু একটি পরিভাষাই প্রণয়ন করেন—‘সিজোফ্রেনিক মুড অব স্পেস অ্যান্ড টাইম’। নাজকির এই কবিতার জন্য যা যথাযথ এবং রূপকগুলোকে স্পষ্ট করে দেওয়ার মতো। স্থান-কালের এই পাগলামি-ধাঁচ নাজকির অন্যান্য কবিতায়ও দেখা যায়। তবে যেসব কবিতায় পরিস্থিতির প্রভাব বেশি থাকে, সেখানে পাগলামির চেয়ে কবিতার মূলভাব স্পষ্ট করার প্রতি বেশি মনোযোগী দেখতে পাই তাঁকে। যেমন—‘শিরোনামগুলো’, ‘একটি শোকগাথা, ‘এ কেমন আবহাওয়া’, ‘রক্তনদী উন্মাতাল’ ‘পরামর্শ’, ‘বনের নামে পদ্য’ এবং ‘১৯৯০-এর এক সকাল’ ইত্যাদি কবিতাগুলো প্রণিধানযোগ্য। এর মধ্যে ‘শিরোনামগুলো’ কবিতাটিতে বর্ণিত ঘটনাপরম্পরা ও বাস্তবতার শ্লেষাত্মক উপস্থাপন পাঠকের অনুভবের জগৎ নাড়িয়ে দেওয়ার মতো। বিশেষ করে এই পঙ্ক্তিগুলো—

‘মাসুমুল ইসলামের মহাপ্রয়াণ—

মুজাহিদ নেতা বাবা-মাকে উপহার দিয়েছেন

পবিত্র কোরআনের একটি কপি

মাসুমুল ইসলামের নিরক্ষর মা মখমলের গেলাফে

মুড়িয়ে সেটি তাকের ওপর রেখে দিয়েছেন;

জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়া বাতাস বলল—

‘পড়ো’।’

নাজকির কবিতামানস কিংবদন্তি উর্দু কবি মীরাজির সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। তাঁর কিছু কবিতায় মীরাজির কঠোরতা, ব্যথার তীব্রতা, অনিন্দ্য ভূ-বর্ণনার মতো উত্তুঙ্গ রূপ দেখা যায়। যেমন ‘মান্টোর সুলতানা বললেন’ কবিতার এ অংশটি দেখুন—

নাজকির কবিতামানস কিংবদন্তি উর্দু কবি মীরাজির সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। তাঁর কিছু কবিতায় মীরাজির কঠোরতা, ব্যথার তীব্রতা, অনিন্দ্য ভূ-বর্ণনার মতো উত্তুঙ্গ রূপ দেখা যায়। যেমন ‘মান্টোর সুলতানা বললেন’ কবিতার এ অংশটি দেখুন—

‘দুনিয়া কী করে জানবে—হৃদয়ের গহিনে কত নদী বহমান

আমাদের দেহ তো মহাসড়ক—মানুষের চলাচল থামেই না

চুপচাপ থাকে, নীরবে দুঃখ সয়ে যায় এবং সতত বলে বেড়ায়—

হৃদয়ের রহস্য জানা সেই যোগী কবে আসবে?’

নাজকির কবিতার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কবিতার মাধ্যমে জীবনের নতুন সংস্করণের কাজ করেন তিনি। এই কবিতাগুলো আধুনিকতম উর্দু কবিতার নতুন তাঁবু। যেখানে জীবনের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে আধুনিক দর্শনের হিরে-মুক্তো-জহরত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। নাজকির কবিতা পৃথিবীকে আলোকিত করা এক আলোর ফোয়ারা।

আরও পড়ুন:

গজলের ধারাকে নতুন গাম্ভীর্য দেওয়ার যে যাত্রা ফারুক নাজকি শুরু করেন, সেটির পরবর্তী গন্তব্য তাঁর সতেজ-তরতাজা আধুনিক উর্দু কবিতার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়। আধুনিক কবিতা এ যুগে অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। কবিতার বৈশ্বিক অলংকারই একালের উর্দু কবিতার প্রধান নিয়ামক। ফারুক নাজকির কাব্যগ্রন্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর প্রথম দিকের কবিতার তুলনায় শেষের দিকের কবিতাগুলো অনেক বেশি পরিপক্ব, বলিষ্ঠ ও কালোত্তীর্ণ। কবিতার সুর, ধাঁচ ও ভাবের বৈচিত্র্যও এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নাজকির সর্বশেষ উর্দু কাব্যগ্রন্থ ‘লফ্জ লফ্জ নোহা’-এর কবিতাগুলো তিনি ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে লিখেছেন। সময়টি কাশ্মীরের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি বেদনার ছিল। তিনি কাশ্মীরে বসেই সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। চারদিকে দ্রোহের আগুন। ঝিলমে বইছিল রক্তের স্রোত। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ ও করুণ অস্ত্রবাজির মুখে কাশ্মীর জাহান্নামে পরিণত তখন। খুব কাছ থেকে দেখা এসব দৃশ্য নাজকির কবিতাকে প্রভাবিত করে সত্য; তবে কালের ভাষায় নিজের কবিতাকে হারিয়ে যেতে না দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বাস্তববাদী করে তোলে। ফলে কবিতার শরীরে পরিস্থিতির দাগ থাকলেও পুরো কাঠামো বিনির্মাণে তিনি আধুনিক নির্মোহ কাব্যধারা ভালোই রপ্ত করেন।

কাশ্মীরের উত্তাল পরিস্থিতিকে কবিতার ইট-সুরকিতে মিশিয়ে, আধুনিক নিরাসক্ত কবিতার ছাঁচে রেখে, সময়ের সীমারেখা পেরিয়ে, অসীমের আকাশে নাজকি নির্মাণ করেন কবিতার প্রাসাদ। ফলে ফারুকের হাত ধরে কাশ্মীরের বিরাজমান বাস্তবতা কালজয়ী কাব্যভাষায় চিরায়ত সাহিত্যের পাতায় স্থান করে নেয়। ইতিহাস ও সমাজবাস্তবতার তাপ-উত্তাপ থেকে বের হয়ে তা সর্বজনীন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসেবে নাজকির ‘সোনালি দরজার বাইরে’ কবিতাটি দেখা যাক—

কাশ্মীরের উত্তাল পরিস্থিতিকে কবিতার ইট-সুরকিতে মিশিয়ে, আধুনিক নিরাসক্ত কবিতার ছাঁচে রেখে, সময়ের সীমারেখা পেরিয়ে, অসীমের আকাশে নাজকি নির্মাণ করেন কবিতার প্রাসাদ। ফলে ফারুকের হাত ধরে কাশ্মীরের বিরাজমান বাস্তবতা কালজয়ী কাব্যভাষায় চিরায়ত সাহিত্যের পাতায় স্থান করে নেয়। ইতিহাস ও সমাজবাস্তবতার তাপ-উত্তাপ থেকে বের হয়ে তা সর্বজনীন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসেবে নাজকির ‘সোনালি দরজার বাইরে’ কবিতাটি দেখা যাক—

‘কম্পিত দেহ

ঘন কুয়াশায় লেপ্টে থাকা রং

আধমরা আলোর কাফন জড়িয়ে

মৃত্যু জনপদের আগুনে নিজেকে সঁপে দেওয়ার আগে

দীর্ঘ সময়জুড়ে

নিজের অনুভবের আঁচ সয়ে যায়।

সন্ধ্যা

আধো আঁধার সড়কে মাথা ঘষতে থাকে

থরথর কাঁপা রাত দুঃখের ছাঁচে-ঢালাই হওয়ার আগে

দীর্ঘ সময়জুড়ে

আলোহীন ঝাড়বাতির পাশে দাঁড়িয়ে রয়।

চাঁদ

আকাশের গভীর নীল সমুদ্রে তারাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠক থেকে

দীর্ঘ সময়জুড়ে

মৃত্যুর জনপদে আগুনের ফুল-লুকানো-খেলা খেলছিল

কবর থেকে কবরে ছায়া নেই, দেহ নেই

পা থেকে পায়ের দূরত্বে ঘরে ফেরার চিহ্নরাও গুম

ঘরের দহলিজ মানবশূন্য

মনিবের পথ চেয়ে-চেয়ে দরজা-কপাট

দীর্ঘ সময়জুড়ে অপেক্ষায় ছিল তবে

কোনো টোকা নেই কিংবা পায়ের আওয়াজ।

এদিকে

নির্বাক শহরের আঁধারে

কম্পিত দেহ

‘কীভাবে ও কত’-এর বদলাতে থাকা প্রান্তে প্রান্তে

বিভ্রান্ত উত্তাল বিক্ষিপ্ত কুঞ্চিত হতে থাকে

এবং ঘন কুয়াশায় লেপ্টে থেকে

ডালে-ডালে আলোর পথ মাড়িয়ে

ক্রুশের ছায়ায় নিশ্বাস নিচ্ছে।

কবিতার কাফনে জড়ানো কম্পিত দেহ, অন্ধকার সড়কে মাথা ঘষতে থাকা সন্ধ্যা, নির্জন-নৈঃশব্দ্যের ভয়কাতর চাঁদ, বিভ্রান্ত উত্তাল নির্বাক শহর কিংবা বৃক্ষে ঝোলানো ক্রুশের ছায়ার সুনির্দিষ্ট একটি সময় আছে। নতুন শহর এবং সমাজের চিত্র শব্দের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সময়ের এই দাগে। যেখানে ভয় আছে, দৃশ্যের বিবরণ আছে, জীবন আছে, অপমানের ধারাবাহিকতা আছে এবং ক্রুশের সেই ছায়া আছে, যা ঘটে যাওয়া বিষয়ের নিদর্শন হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জীবনের অস্তিত্ব-প্রয়াণের পয়গাম দিচ্ছে। তবে কবিতার ধাঁচ, ভাব ও কাঠামো সময়কে অতিক্রম করে অসীমে মিলিয়ে গেছে। জগতের যেকোনো প্রান্তের সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে অতি সহজিয়া ঢঙে তা মিশে যেতে সক্ষম।

কবিতার কাফনে জড়ানো কম্পিত দেহ, অন্ধকার সড়কে মাথা ঘষতে থাকা সন্ধ্যা, নির্জন-নৈঃশব্দ্যের ভয়কাতর চাঁদ, বিভ্রান্ত উত্তাল নির্বাক শহর কিংবা বৃক্ষে ঝোলানো ক্রুশের ছায়ার সুনির্দিষ্ট একটি সময় আছে। নতুন শহর এবং সমাজের চিত্র শব্দের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সময়ের এই দাগে। যেখানে ভয় আছে, দৃশ্যের বিবরণ আছে, জীবন আছে, অপমানের ধারাবাহিকতা আছে এবং ক্রুশের সেই ছায়া আছে, যা ঘটে যাওয়া বিষয়ের নিদর্শন হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জীবনের অস্তিত্ব-প্রয়াণের পয়গাম দিচ্ছে। তবে কবিতার ধাঁচ, ভাব ও কাঠামো সময়কে অতিক্রম করে অসীমে মিলিয়ে গেছে। জগতের যেকোনো প্রান্তের সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে অতি সহজিয়া ঢঙে তা মিশে যেতে সক্ষম।

দুই.

নাজকির ‘আমাদের কথা’ কবিতায় পূর্ণ এক যুদ্ধগাথা রচনা করেন। গদ্য ধাঁচের কবিতা হলেও গদ্যের ভাষা তাতে নেই; বরং তা একটি ডাইনামিক কাব্য ধাঁচের প্রতিনিধিত্ব করে। কবিতাটি আপনাকে একালের কাশ্মীরের সঙ্গে, সেখানকার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত করাবে। পড়তে-পড়তে আপনার মনে হবে, আধুনিক কবিতায় সৌন্দর্যনীতি থেকে সরে গেছেন নাজকি; বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণধর্মী গদ্য ধাঁচের রাজনীতি থেকে আঁচল গুটিয়েছেন। কোনো স্বতন্ত্র চরিত্র নির্মাণ না করে ‘আমরা’ ও ‘আমাদের কথা’ বলে ব্যক্তিগত কবিতাকাঠামো নির্মাণ করেছেন। উত্তরাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই কেবল এসব কল্পনা করা যায়। কবিতায় কাশ্মীরকে নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকার প্রয়াস লক্ষণীয়। এ যেন কাশ্মীরের অতীত-বর্তমানের ইতিহাস ও ভূবৈচিত্র্যের নিখুঁত রেখাচিত্র। উপত্যকার সাংস্কৃতিক অবদান প্রকাশ্যে আনার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। উত্তর ভারত কাশ্মীরকে কখনো বুঝতে চায়নি। এখানকার স্বতন্ত্র ভূবৈচিত্র্যের প্রতি মোটেও নজর দেয়নি—এমন অভিযোগও তোলেন কবি। দীর্ঘ কবিতাটির এ অংশটি পড়ুন—

‘জুবাইর রেজভির আলি বিন মুত্তাকির কথা মানুষ শোনে

তবে সবজ্ আলি সুকুতির সুর শোনে না

অথচ সেই কুণ্ডলিত সুর আজও পিরপানসালের পর্বতশৃঙ্গে ধাক্কা খেয়ে

শিলাবহরের শিরায়-শিরায় দৌড়ায়;

এর পর বরফ গলা শুরু করলে প্রপাতে-প্রপাতে তার গুঞ্জরণ শোনা যায়

সবজ আলি সুকুতির সুরও দারুণ বৈচিত্র্যময়।’

আধুনিক উর্দু কবি জুবাইর রেজভির কবিতার কাশ্মীরি চরিত্র আলি বিন মুত্তাকির মোটেও এই উপত্যকার প্রতিনিধিত্ব করে না বলে অভিযোগ করেন কবি। অথচ পুরো ভারত তাঁকে নিয়েই মেতে থাকে। অথচ কাশ্মীরের কিংবদন্তি গায়ক সবজ আলি সুকুতির সুরবৈচিত্র্যই উপত্যকার ভূবৈচিত্র্যের সেরা উপমা হতে পারে। কাশ্মীরের সকল সৌন্দর্যের সুর যেন তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে গভীর নীল আকাশে মেঘ হয়ে ভাসতে থাকে। এক সময় তা কাশ্মীরের পিরপানচালের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণিকে একত্ববাদের গান শোনাতে যায়। সেখানে মিলিত হয় উপত্যকার সকল আধ্যাত্মিকতার ধারা। তবে উপত্যকার এমন স্বতন্ত্র রূপ কখনোই উত্তর ভারতের সানগ্লাস পরা চোখে ধরা পড়ে না। ফলে এই উপত্যকাকে উত্তর ভারত কিংবা কাশ্মীরের বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে মেলানোর ব্যর্থ চেষ্টা দেখা যায়।

আধুনিক উর্দু কবি জুবাইর রেজভির কবিতার কাশ্মীরি চরিত্র আলি বিন মুত্তাকির মোটেও এই উপত্যকার প্রতিনিধিত্ব করে না বলে অভিযোগ করেন কবি। অথচ পুরো ভারত তাঁকে নিয়েই মেতে থাকে। অথচ কাশ্মীরের কিংবদন্তি গায়ক সবজ আলি সুকুতির সুরবৈচিত্র্যই উপত্যকার ভূবৈচিত্র্যের সেরা উপমা হতে পারে। কাশ্মীরের সকল সৌন্দর্যের সুর যেন তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে গভীর নীল আকাশে মেঘ হয়ে ভাসতে থাকে। এক সময় তা কাশ্মীরের পিরপানচালের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণিকে একত্ববাদের গান শোনাতে যায়। সেখানে মিলিত হয় উপত্যকার সকল আধ্যাত্মিকতার ধারা। তবে উপত্যকার এমন স্বতন্ত্র রূপ কখনোই উত্তর ভারতের সানগ্লাস পরা চোখে ধরা পড়ে না। ফলে এই উপত্যকাকে উত্তর ভারত কিংবা কাশ্মীরের বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে মেলানোর ব্যর্থ চেষ্টা দেখা যায়।

কবিতার শেষাংশে এসে পাঠককে অবাক করে দিয়ে কবি বলেন—

‘বসন্ত এসে গেছে

তবে গাছে না ধরেছে আপেল, না নাশপাতি

বরং তাতে ধরেছে মানুষের খুলি

আমরা খুব খুশি হলাম

এবং নিমন্ত্রণ করলাম শাহজাদাদের;

এবং অভিবাদন জানালাম তাদের ককটেল ফাটিয়ে।’

এই জায়গায় টিএস এলিয়টের সঙ্গে এক আশ্চর্য মিল রয়েছে নাজকির। এলিয়ট এক কবিতায় বলেন—

‘গত বছর নিজেদের বাগানে তোমরা

যে লাশগুলো বপন করেছিলে—

এত দিনে তা হয়তো ফল-ফুলে পরিণত হয়েছে

এবং থোকায় থোকায় বেরিয়ে পড়েছে।’

এলিয়ট নিজের যুগের অস্থিরতা এবং মানুষের অনুভূতিহীনতা প্রকাশের জন্য জমিতে রোপণ করা লাশের রূপক ব্যবহার করেন। নাজকিও একই অবস্থার বয়ান দিতে গাছে-গাছে মানুষের খুলি ফলার উপমা খুঁজে নেন। ‘আমাদের কথা’য় কাশ্মীরি মানুষের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের গাদ্দারির বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রূপ প্রতিভাত হয়।

তিন.

নাজকির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘খুশবুর খোলসে অ্যাসিড’। কবিতাটির শরীর দুঃখের ক্ষত বয়ে বেড়ায়; আত্মপরিচয়ের সন্ধান করেও ব্যর্থ হন কবি। চির নিষ্পাপকালের কোলে শুরু করা কবির জীবনটি আধুনিককালে এসে বিধ্বংসী অ্যাসিডে পরিণত হয়, যা তাঁর নিষ্পাপ চেহারায় দাগের জন্ম দেয় এবং সম্মানের রূপ শোভাকে কলঙ্কিত করে। সময়ের দুটি প্রান্তে ভ্রমণ করে এই কবিতা। একদিকে নির্মল গ্রাম, সৃজনানন্দ ও মুক্ত ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে হাজির হন কবির সহজ-সরল মা, যিনি আপেলের মতো লাল এবং গোলাপের মতো কোমল। অন্যদিকে সময়ের শেষ প্রান্তকে তিনি ‘আমি’-এর ভেতর দিয়ে ধরার চেষ্টা করেন। মাঝখানের সময়টিকে তিনি তাঁর বাবার রূপে দেখতে পান। তবে একটি উপসংহারে পৌঁছেও যেন শেষ পর্যন্ত তিনি জীবনের অর্থ স্পর্শ করতে ব্যর্থ হন। ফলে শেষ লাইনে এসে নিজেকেই প্রশ্ন ছুড়ে দেন—‘আমি কে?’ কবিতাটি পড়া যাক—

‘নিবু পাহাড়ের আঁচলতলে

একটি গ্রাম—

মাদরাবন

জন্মেছিলাম আমি

(আমার নাম মুহাম্মদ ফারুক)

আমার মা ছিলেন আপেলের মতো লাল ও মিষ্টি

গোলাপের মতো কোমল ও সুরভিত

ছিলেন সুঘ্রাণের আকর;

জড়ানো লেপটানো ছলচাতুরী কপটতা মিথ্যা—

এসব শব্দ তিনি শুনেছিলেন সত্য

তবে কখনো পরখ করেননি

মুখে-মুখে আওড়াননি একবারও।

রেডিওতে প্রচারিত হয় নিজার কাব্বানির ভৌতিক কবিতা

অথবা কোনো গায়ক শোনায় কালিদাসের ঋতু সমাচার—

ডুকরে-ডুকরে কাঁদেন তিনি;

আমি কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করি

তিনি বলেন—

দেবতাদের এসব ভাষা

বড়ই জাদুকরী

সত্যের দিশা

এবং সরল পথের পাথেয় রয়েছে এতে;

আমি তাঁর সরলতায় কয়েকবার কেঁদে দিই।

বাবা আমার ডিনামাইট চিবোতেন

আঙুলের মাঝে ফলাতেন অ্যাসিডের বন

এবং মরা পাতলা হলদে কাগজের কপোলে

সাজাতেন রক্তের ফুল

নিজ থেকে পৃথক হয়ে নিজের সঙ্গে মিশে গিয়ে

মায়ায় পড়তে থাকেন নিজেরই সম্পদের;

গোটা আটটি জাহাজের মালিক তিনি—

ভাসিয়েছেন সময়ের সমুদ্রজলে

এবং কন্ট্রোল রুমে বসে নিজেই

নির্ধারণ করতে থাকেন তাদের চলার পথ।

আমিও একটি জাহাজ

পাথর চিবোনো, চোখের পাতার ঝোপে বরই গাছ লাগানো

খুব ভোরে মসজিদের দরোজা দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে

চোখ লুকিয়ে চলে যাওয়া

এবং আল্লাহপ্রেমিকের ভক্ত হয়ে

আল্লাহরই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়া

যার স্বভাবে পরিণত হয়েছে;

লাল মাটির আপেল ও অ্যাসিডের সেই

মিলনের ফসল আমি—

আমি কে?’

কবিতাটি উত্তরাধুনিক কাব্যচিন্তার যথার্থ উদাহরণ। রোনাল্ড বার্থার এই ধরনের সৃজন-অভিজ্ঞতার জন্য শুধু একটি পরিভাষাই প্রণয়ন করেন—‘সিজোফ্রেনিক মুড অব স্পেস অ্যান্ড টাইম’। নাজকির এই কবিতার জন্য যা যথাযথ এবং রূপকগুলোকে স্পষ্ট করে দেওয়ার মতো। স্থান-কালের এই পাগলামি-ধাঁচ নাজকির অন্যান্য কবিতায়ও দেখা যায়। তবে যেসব কবিতায় পরিস্থিতির প্রভাব বেশি থাকে, সেখানে পাগলামির চেয়ে কবিতার মূলভাব স্পষ্ট করার প্রতি বেশি মনোযোগী দেখতে পাই তাঁকে। যেমন—‘শিরোনামগুলো’, ‘একটি শোকগাথা, ‘এ কেমন আবহাওয়া’, ‘রক্তনদী উন্মাতাল’ ‘পরামর্শ’, ‘বনের নামে পদ্য’ এবং ‘১৯৯০-এর এক সকাল’ ইত্যাদি কবিতাগুলো প্রণিধানযোগ্য। এর মধ্যে ‘শিরোনামগুলো’ কবিতাটিতে বর্ণিত ঘটনাপরম্পরা ও বাস্তবতার শ্লেষাত্মক উপস্থাপন পাঠকের অনুভবের জগৎ নাড়িয়ে দেওয়ার মতো। বিশেষ করে এই পঙ্ক্তিগুলো—

কবিতাটি উত্তরাধুনিক কাব্যচিন্তার যথার্থ উদাহরণ। রোনাল্ড বার্থার এই ধরনের সৃজন-অভিজ্ঞতার জন্য শুধু একটি পরিভাষাই প্রণয়ন করেন—‘সিজোফ্রেনিক মুড অব স্পেস অ্যান্ড টাইম’। নাজকির এই কবিতার জন্য যা যথাযথ এবং রূপকগুলোকে স্পষ্ট করে দেওয়ার মতো। স্থান-কালের এই পাগলামি-ধাঁচ নাজকির অন্যান্য কবিতায়ও দেখা যায়। তবে যেসব কবিতায় পরিস্থিতির প্রভাব বেশি থাকে, সেখানে পাগলামির চেয়ে কবিতার মূলভাব স্পষ্ট করার প্রতি বেশি মনোযোগী দেখতে পাই তাঁকে। যেমন—‘শিরোনামগুলো’, ‘একটি শোকগাথা, ‘এ কেমন আবহাওয়া’, ‘রক্তনদী উন্মাতাল’ ‘পরামর্শ’, ‘বনের নামে পদ্য’ এবং ‘১৯৯০-এর এক সকাল’ ইত্যাদি কবিতাগুলো প্রণিধানযোগ্য। এর মধ্যে ‘শিরোনামগুলো’ কবিতাটিতে বর্ণিত ঘটনাপরম্পরা ও বাস্তবতার শ্লেষাত্মক উপস্থাপন পাঠকের অনুভবের জগৎ নাড়িয়ে দেওয়ার মতো। বিশেষ করে এই পঙ্ক্তিগুলো—

‘মাসুমুল ইসলামের মহাপ্রয়াণ—

মুজাহিদ নেতা বাবা-মাকে উপহার দিয়েছেন

পবিত্র কোরআনের একটি কপি

মাসুমুল ইসলামের নিরক্ষর মা মখমলের গেলাফে

মুড়িয়ে সেটি তাকের ওপর রেখে দিয়েছেন;

জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়া বাতাস বলল—

‘পড়ো’।’

নাজকির কবিতামানস কিংবদন্তি উর্দু কবি মীরাজির সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। তাঁর কিছু কবিতায় মীরাজির কঠোরতা, ব্যথার তীব্রতা, অনিন্দ্য ভূ-বর্ণনার মতো উত্তুঙ্গ রূপ দেখা যায়। যেমন ‘মান্টোর সুলতানা বললেন’ কবিতার এ অংশটি দেখুন—

নাজকির কবিতামানস কিংবদন্তি উর্দু কবি মীরাজির সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। তাঁর কিছু কবিতায় মীরাজির কঠোরতা, ব্যথার তীব্রতা, অনিন্দ্য ভূ-বর্ণনার মতো উত্তুঙ্গ রূপ দেখা যায়। যেমন ‘মান্টোর সুলতানা বললেন’ কবিতার এ অংশটি দেখুন—

‘দুনিয়া কী করে জানবে—হৃদয়ের গহিনে কত নদী বহমান

আমাদের দেহ তো মহাসড়ক—মানুষের চলাচল থামেই না

চুপচাপ থাকে, নীরবে দুঃখ সয়ে যায় এবং সতত বলে বেড়ায়—

হৃদয়ের রহস্য জানা সেই যোগী কবে আসবে?’

নাজকির কবিতার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কবিতার মাধ্যমে জীবনের নতুন সংস্করণের কাজ করেন তিনি। এই কবিতাগুলো আধুনিকতম উর্দু কবিতার নতুন তাঁবু। যেখানে জীবনের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে আধুনিক দর্শনের হিরে-মুক্তো-জহরত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। নাজকির কবিতা পৃথিবীকে আলোকিত করা এক আলোর ফোয়ারা।

আরও পড়ুন:

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

১৩ ঘণ্টা আগে

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার।

২ দিন আগে

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না।

৩ দিন আগে

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

ঘড়িটির দাম উঠেছে ১ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার সুইস ফ্রাঁ, যা প্রায় ১ কোটি ৭৬ লাখ মার্কিন ডলারের সমান। ২০১৬ সালে একই ঘড়ি বিক্রি হয়েছিল ১ কোটি ১০ লাখ সুইস ফ্রাঁ দামে, অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ ডলারে।

ঘড়িটি হলো পাটেক ফিলিপ পারপেচুয়াল ক্যালেন্ডার ক্রোনোগ্রাফ রেফারেন্স ১৫১৮ মডেল। স্টেইনলেস স্টিলে তৈরি মাত্র চারটি ঘড়ির একটি এটি। স্বর্ণের ঘড়ির তুলনায় এমন স্টিলের ঘড়ি বিরল হওয়ায় এটি সংগ্রাহকদের কাছে আরও মূল্যবান।

২০১৬ সালে রিস্টওয়াচ হিসেবে ঘড়িটি বিশ্বে সর্বোচ্চ দামে বিক্রির রেকর্ড গড়েছিল। তবে ২০১৭ সালে হলিউড তারকা পল নিউম্যানের মালিকানাধীন রোলেক্স ডেটোনা ঘড়ি ১ কোটি ৭৮ লাখ ডলারে বিক্রি হয়ে সেই রেকর্ড ভেঙে দেয়।

২০১৯ সালে সেই রেকর্ড ভেঙে দেয় আরেকটি পাটেক ফিলিপ গ্র্যান্ডমাস্টার চাইম ঘড়ি, যা বিক্রি হয়েছিল ৩১ মিলিয়ন ডলারে।

নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস বলেছে, স্টেইনলেস স্টিলের ১৫১৮ মডেল আবারও প্রমাণ করল, এটি ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতঘড়িগুলোর একটি।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ঘড়িটি বিক্রি হতে সময় লেগেছে মাত্র ৯ মিনিটের একটু বেশি। এতে পাঁচজন ক্রেতা দরপত্রে অংশ নেন। শেষ পর্যন্ত টেলিফোনে যুক্ত এক ক্রেতার কাছে ঘড়িটি বিক্রি হয়।

জেনেভার হোটেল প্রেসিডেন্টে অনুষ্ঠিত নিলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সংগ্রাহক, ব্যবসায়ী ও ঘড়িনির্মাতা।

ফিলিপস জানায়, ১৫১৮ এমন একটি ঘড়ি, যা সংগ্রহ করতে পারলে একজন সংগ্রাহক মনে করতে পারেন, তিনি ঘড়ি সংগ্রহের জগতে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছেন।

১৯৪১ সালে বাজারে আসা এই মডেল ছিল বিশ্বের প্রথম ধারাবাহিকভাবে উৎপাদিত পারপেচুয়াল ক্যালেন্ডার ক্রোনোগ্রাফ।

পাটেক ফিলিপ প্রায় ২৮০টি ১৫১৮ মডেলের ঘড়ি উৎপাদন করেছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ হলুদ স্বর্ণে এবং প্রায় এক পঞ্চম অংশ গোল্ডের রঙের (রোজ গোল্ড)।

স্টেইনলেস স্টিলে বানানো মাত্র চারটি ঘড়ির কথা জানা যায়। সম্প্রতি বিক্রি হওয়া ঘড়িটি সেই চারটির মধ্যে প্রথম উৎপাদিত। কেন পাটেক ফিলিপ এই ঘড়িগুলো তৈরি করেছিল, তা আজও রহস্য।

নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস এটিকে আখ্যায়িত করেছে, ‘এটি প্রায় পৌরাণিক মর্যাদার একটি সময়যন্ত্র। এটি ইতিহাসের গুরুত্ব, নকশার শ্রেষ্ঠত্ব, যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং বিরলতার চূড়ান্ত সমন্বয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে।’

দুই দিনের নিলামে মোট ২০৭টি লট বিক্রি হয়, যা ৬৬.৮ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ অতিক্রম করে। ফিলিপস জানায়, এটি কোনো ঘড়ি নিলামের জন্য সর্বোচ্চ মোট বিক্রির রেকর্ড।

৭২টি দেশে নিবন্ধিত ১ হাজার ৮৮৬ জন ক্রেতা নিলামে অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

ঘড়িটির দাম উঠেছে ১ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার সুইস ফ্রাঁ, যা প্রায় ১ কোটি ৭৬ লাখ মার্কিন ডলারের সমান। ২০১৬ সালে একই ঘড়ি বিক্রি হয়েছিল ১ কোটি ১০ লাখ সুইস ফ্রাঁ দামে, অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ ডলারে।

ঘড়িটি হলো পাটেক ফিলিপ পারপেচুয়াল ক্যালেন্ডার ক্রোনোগ্রাফ রেফারেন্স ১৫১৮ মডেল। স্টেইনলেস স্টিলে তৈরি মাত্র চারটি ঘড়ির একটি এটি। স্বর্ণের ঘড়ির তুলনায় এমন স্টিলের ঘড়ি বিরল হওয়ায় এটি সংগ্রাহকদের কাছে আরও মূল্যবান।

২০১৬ সালে রিস্টওয়াচ হিসেবে ঘড়িটি বিশ্বে সর্বোচ্চ দামে বিক্রির রেকর্ড গড়েছিল। তবে ২০১৭ সালে হলিউড তারকা পল নিউম্যানের মালিকানাধীন রোলেক্স ডেটোনা ঘড়ি ১ কোটি ৭৮ লাখ ডলারে বিক্রি হয়ে সেই রেকর্ড ভেঙে দেয়।

২০১৯ সালে সেই রেকর্ড ভেঙে দেয় আরেকটি পাটেক ফিলিপ গ্র্যান্ডমাস্টার চাইম ঘড়ি, যা বিক্রি হয়েছিল ৩১ মিলিয়ন ডলারে।

নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস বলেছে, স্টেইনলেস স্টিলের ১৫১৮ মডেল আবারও প্রমাণ করল, এটি ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতঘড়িগুলোর একটি।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ঘড়িটি বিক্রি হতে সময় লেগেছে মাত্র ৯ মিনিটের একটু বেশি। এতে পাঁচজন ক্রেতা দরপত্রে অংশ নেন। শেষ পর্যন্ত টেলিফোনে যুক্ত এক ক্রেতার কাছে ঘড়িটি বিক্রি হয়।

জেনেভার হোটেল প্রেসিডেন্টে অনুষ্ঠিত নিলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সংগ্রাহক, ব্যবসায়ী ও ঘড়িনির্মাতা।

ফিলিপস জানায়, ১৫১৮ এমন একটি ঘড়ি, যা সংগ্রহ করতে পারলে একজন সংগ্রাহক মনে করতে পারেন, তিনি ঘড়ি সংগ্রহের জগতে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছেন।

১৯৪১ সালে বাজারে আসা এই মডেল ছিল বিশ্বের প্রথম ধারাবাহিকভাবে উৎপাদিত পারপেচুয়াল ক্যালেন্ডার ক্রোনোগ্রাফ।

পাটেক ফিলিপ প্রায় ২৮০টি ১৫১৮ মডেলের ঘড়ি উৎপাদন করেছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ হলুদ স্বর্ণে এবং প্রায় এক পঞ্চম অংশ গোল্ডের রঙের (রোজ গোল্ড)।

স্টেইনলেস স্টিলে বানানো মাত্র চারটি ঘড়ির কথা জানা যায়। সম্প্রতি বিক্রি হওয়া ঘড়িটি সেই চারটির মধ্যে প্রথম উৎপাদিত। কেন পাটেক ফিলিপ এই ঘড়িগুলো তৈরি করেছিল, তা আজও রহস্য।

নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস এটিকে আখ্যায়িত করেছে, ‘এটি প্রায় পৌরাণিক মর্যাদার একটি সময়যন্ত্র। এটি ইতিহাসের গুরুত্ব, নকশার শ্রেষ্ঠত্ব, যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং বিরলতার চূড়ান্ত সমন্বয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে।’

দুই দিনের নিলামে মোট ২০৭টি লট বিক্রি হয়, যা ৬৬.৮ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ অতিক্রম করে। ফিলিপস জানায়, এটি কোনো ঘড়ি নিলামের জন্য সর্বোচ্চ মোট বিক্রির রেকর্ড।

৭২টি দেশে নিবন্ধিত ১ হাজার ৮৮৬ জন ক্রেতা নিলামে অংশ নিয়েছিলেন।

কবিতার কাফনে জড়ানো কম্পিত দেহ, অন্ধকার সড়কে মাথা ঘষতে থাকা সন্ধ্যা, নির্জন-নৈঃশব্দ্যের ভয়কাতর চাঁদ, বিভ্রান্ত উত্তাল নির্বাক শহর কিংবা বৃক্ষে ঝোলানো ক্রুশের ছায়ার সুনির্দিষ্ট একটি সময় আছে। নতুন শহর এবং সমাজের চিত্র শব্দের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সময়ের এই দাগে। যেখানে ভয় আছে, দৃশ্যের বিবরণ আছে, জীবন আছ

০১ জুলাই ২০২২

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার।

২ দিন আগে

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না।

৩ দিন আগে

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ইলন মাস্ক। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারণে যার নাম আসে খবরের পাতায়। ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বের ধনীদের তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করেন এই মার্কিন উদ্যোক্তা। আর ধনীদের তালিকায় তো এসেছেন বহুকাল আগে। সম্প্রতি ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন প্রথম ৫০০ বিলিয়ন ডলারের (অর্ধ ট্রিলিয়ন) মালিক হিসেবে।

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১ লাখ টাকা)।

ইলন মাস্কের সাদামাটা জীবন নিয়ে তাঁর সাবেক সঙ্গীদের আলাপেও উঠে এসেছে।

ইলন মাস্কের তিন সন্তানের জননী সাবেক সঙ্গী কানাডিয়ান সঙ্গীতশিল্পী গ্রাইমস ২০২২ সালে ‘ভ্যানিটি ফেয়ার’ সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, অনেকে যেমনটা মনে করেন আসলে তা নয়। মাস্ক বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন না। তিনি তেমন বেশি বিলাসিতার মধ্যে থাকেন না।

গ্রাইমস আরও বলেন, ‘তিনি মোটেও বিলিয়নিয়ারদের মতো থাকেন না। কখনো কখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের মতো জীবনযাপন করেন। একবার তো এমনও হয়েছিল, বিছানায় তাঁর (গ্রাইমসের) পাশটায় ম্যাট্রেসে গর্ত হয়ে যাওয়ার পরও মাস্ক নতুন একটা কিনতে রাজি হননি।’

জীবনযাপন সাধারণ হলেও কিছু ক্ষেত্রে মাস্কের খরচের খাতা বেশ ভারি।

মাস্কের গাড়ির প্রতি আকর্ষণ চোখে পড়ার মতো। তাঁর কাছে এমন গাড়িও আছে, যা সাবমেরিনে রূপ নিতে পারে। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত জেটবিমানগুলোর মূল্যও কয়েক কোটি ডলার।

এরপর তো ২০২২ সালে পুরো প্রযুক্তি মাধ্যম কাঁপিয়ে দিয়ে সেই ‘ছোট্ট খরচা’ করলেন। ৪৪ বিলিয়ন ডলারে কিনে ফেললেন টুইটার। তারপর এর নাম দিলেন ‘এক্স’। এই কেনাকাটা ‘মন চাইল, কিনলাম’ টাইপই ছিল তাঁর কাছে।

১০ কোটি ডলারে ৭ বছরে ৭টি বাড়ি

ইলন মাস্কের এক বিশাল রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য ছিল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাত বছরে প্রায় ১০ কোটি ডলার দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার অভিজাত এলাকা বেল-এয়ারে সাতটি বাড়ি কিনেছিলেন মাস্ক।

এগুলোতে ছিল টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল, ওয়াইন সেলার, ব্যক্তিগত লাইব্রেরি। এমনকি বল রুমও ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল ‘উইলি ওয়ঙ্কা’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত কিংবদন্তি অভিনেতা জিন ওয়াইল্ডারের র্যাঞ্চ হাউস।

তবে ২০২০ সালে এসে এই বিলাসবহুল বাড়ি কেনার ঝোঁক পাল্টে যায় মাস্কের। তিনি এক টুইটে জানান, প্রায় সব ভৌত সম্পদ বিক্রি করে দেবেন তিনি। আর কোনো বাড়ির মালিক থাকবেন না।

তিনি লেখেন, ‘আমার টাকার দরকার নেই। আমি নিজেকে মঙ্গল গ্রহ ও পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করছি। সম্পত্তি মানুষকে ভারী করে ফেলে।’

তবে তিনি একটি শর্তও দেন, অভিনেতা জিন ওয়াইল্ডারের বাড়িটি যেন ‘ধ্বংস না করা হয়’ এবং এর কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না।

ওয়াইল্ডারের ভাতিজা জর্ডান ওয়াকার-পার্লম্যানের কাছে তিন বেডরুমের ওই বাড়িটি বিক্রি করে দেন মাস্ক। বাড়িটি কেনার জন্য মাস্ক নিজেই ওয়াইল্ডারের ভাতিজাকে কয়েক মিলিয়ন ডলার ঋণ দেন। কিন্তু ওয়াকার-পার্লম্যান সময়মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছিলেন বলে ২০২৫ সালের জুনে বাড়িটির মালিকানা ফেরত নেন তিনি।

২০২১ সালে মাস্ক টুইট করে জানান, এখন থেকে তাঁর ‘প্রধান বাসস্থান’ টেক্সাসের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এক সাধারণ প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ি, যার দাম প্রায় ৫০ হাজার ডলার। তাঁর মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্স ওখান থেকেই পরিচালিত হয়। এই অঞ্চলটি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ‘স্টারবেস’ নামে পরিচিত।

মাস্ক বলেন, ‘এটা আসলেই দারুণ।’

এর পরের বছর মাস্ক আবার জানান, তাঁর নিজের নামে কোনো বাড়িই নেই। একে নিজের কম ভোগবাদী জীবনযাপনের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। যদিও তাঁর সম্পদের পরিমাণ বিপুল।

তিনি মার্কিন-কানাডিয়ান অলাভজনক মিডিয়া সংস্থা টেড-এর প্রধান ক্রিস অ্যান্ডারসনকে বলেন, ‘আমি বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতেই বেশি থাকি। যখন বে এরিয়ায় যাই, যেখানে টেসলার বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ হয়, তখন বন্ধুদের বাড়ির ফাঁকা ঘরগুলোতে পালা করে থাকি।’

এই কথা আসলেই সত্যি। ২০১৫ সালে গুগলের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী ল্যারি পেজ লেখক অ্যাশলি ভ্যান্সকে বলেছিলেন, মাস্ককে ‘একরকম গৃহহীন’-ই বলা যায়।

ল্যারি পেজ আরও বলেন, “সে ই-মেইল করে বলে, ‘আজ রাতে কোথায় থাকব বুঝতে পারছি না। তোমার বাড়িতে আসতে পারি?’ ”

বছরের পর বছর ধরে জল্পনা চলছে, মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সম্পত্তি কিনছেন কিনা। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে টেক্সাসের ওই বাড়িটিই এখনো তাঁর একমাত্র বাড়ি হিসেবে পরিচিত।

মাস্কের সংগ্রহ যেন ঐতিহাসিক গাড়ির মেলা

ইলন মাস্ক বাড়ির পেছনে খরচ না করলেও গাড়ির ক্ষেত্রে বেশ উদার। টেসলার মালিক হিসেবে তাঁর বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী গাড়ির সংগ্রহ থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়! তবে তাঁর কিছু গাড়ি একেবারেই সবার থেকে আলাদা।

মাস্কের সংগ্রহে ছিল ২০শ শতাব্দীর প্রথম সাশ্রয়ী মূল্যের গাড়ি হিসেবে পরিচিত ফোর্ড মডেল ‘টি’। গাড়ি শিল্পে এক ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটায় এই গাড়ি।

আরও ছিল ১৯৬৭ সালের জাগুয়ার ই-টাইপ রোডস্টার। এই গাড়িটির প্রতি নাকি শৈশব থেকেই মাস্কের আকর্ষণ। ১৯৯৭ সালের ম্যাকলারেন এফ ১ গাড়িটিও তাঁর সংগ্রহে ছিল। একবার দুর্ঘটনায় ভেঙে যায় গাড়িটি। বিপুল অর্থ ব্যয়ে মেরামত করেন তিনি। পরে অবশ্য বিক্রি করে দেন।

তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গাড়ি হলো টেসলার প্রথম বাজারজাত করা টেসলা রোডস্টার। ২০১৮ সালে মাস্ক এই গাড়িটি মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন।

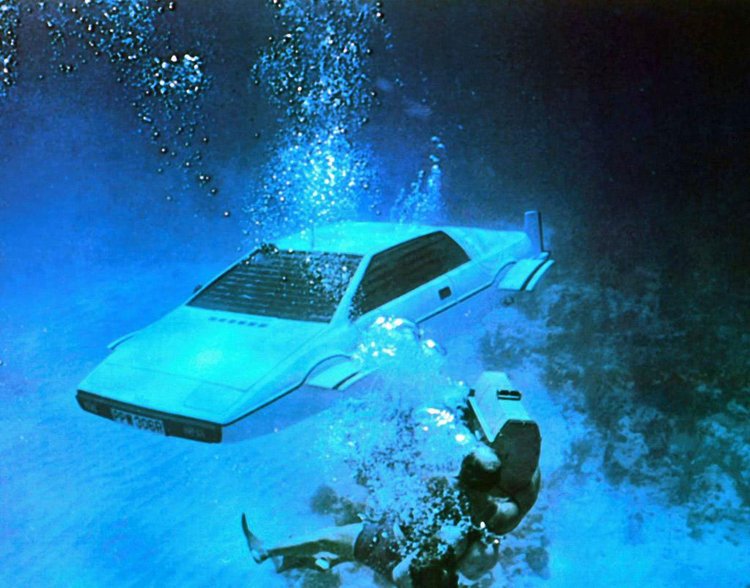

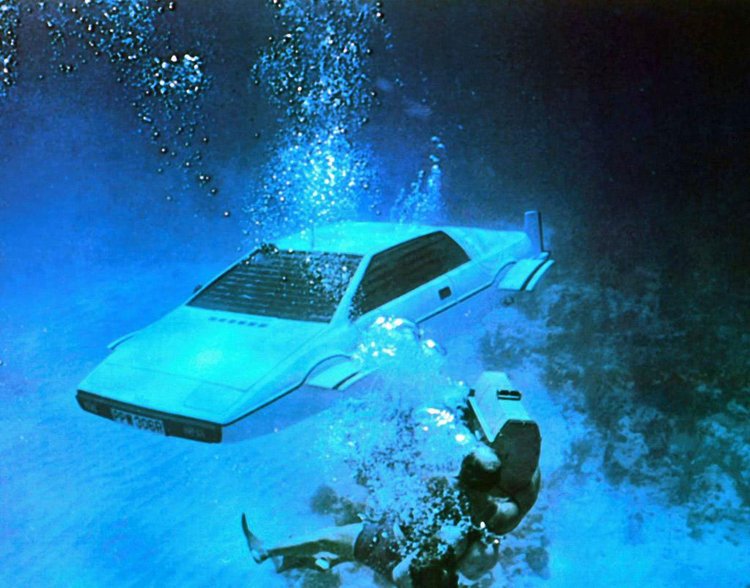

১৯৭৭ সালের জেমস বন্ডের সিনেমা দ্য স্পাই হু লাভড মি-তে ব্যবহৃত ১৯৭৬ সালে বাজারে আসা লোটাস এসপ্রিৎ গাড়িটিও তাঁর সংগ্রহে ছিল। সিনেমায় ‘ওয়েট নেলি’ নামের এই গাড়িটি সাবমেরিনে রূপ নিতে পারত। মাস্ক ২০১৩ সালে প্রায় ১০ লাখ ডলারে নিলামে গাড়িটি কিনেছিলেন। সেই সাবমেরিনে রূপান্তরের ক্ষমতাটিকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছে ছিল তাঁর।

আকাশ পথেও পিছিয়ে নন মাস্ক

উড়ালপথেও খরচ করতে ভালোবাসেন ইলন মাস্ক। তবে তাঁর দাবি, ‘এটি বিলাসিতা নয়—বরং কাজের প্রতি তাঁর নিবেদন।’

২০২২ সালে টেডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাস্ক বলেন, ‘আমি যদি উড়োজাহাজ ব্যবহার করি, যাতে আমার কাজের জন্য হাতে বেশি সময় পাই।’

মাস্কের সংগ্রহে আছে একাধিক গালফস্ট্রিম মডেলের ব্যক্তিগত জেট, যার প্রতিটির দাম কয়েক কোটি ডলার।

মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা স্পেসএক্স ও টেসলার অফিসগুলো পরিদর্শনে এবং আন্তর্জাতিক সফরে এই উড়োজাহাজগুলো ব্যবহার করেন।

দাতব্য কাজ নিয়ে আলোচিত-সমালোচিত ইলন মাস্ক

মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থার নথি অনুযায়ী, মাস্ক বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাকে বিলিয়ন ডলারের শেয়ার দান করেছেন। প্রায় সময়ই নানা উদ্যোগে বহু মিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তাঁর দানশীলতা নিয়ে সমালোচনাও আছে।

নিউইয়র্ক টাইমস গত বছর লিখেছিল, তাঁর দানের ধরন ‘অগোছালো এবং মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট’। এই দানের ধরন তাঁকে বিশাল কর-ছাড়ের সুযোগ দেয় এবং তাঁর ব্যবসাকেও সহায়তা করে।

তাঁর দাতব্য সংস্থা মাস্ক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে বলা আছে, প্রতিষ্ঠানটি মানবজাতির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

তবে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, টানা তিন বছর ধরে ফাউন্ডেশনটি আইন অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ দান করা প্রয়োজন, তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পত্রিকাটি যে কর সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করেছে, তাতে দেখা গেছে, সংস্থাটির বেশিরভাগ অনুদানই গেছে মাস্কের প্রতিষ্ঠানগুলোতেই।

এ বিষয়ে মাস্ক ও তাঁর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো সাড়া পায়নি নিউইয়র্ক টাইমস।

অতীতে দান ও সমাজসেবামূলক কাজ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মাস্ক প্রায়ই প্রচলিত দান পদ্ধতির বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

২০২২ সালে টেডের ক্রিস অ্যান্ডারসনকে তিনি বলেন, ‘আপনি যদি ভালো কাজের আসল প্রভাব নিয়ে ভাবেন, শুধু বাহ্যিক ভাবমূর্তি নয়, তাহলে দানশীলতা আসলে অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়।’

মাস্ক বলেন, টেসলা টেকসই জ্বালানির প্রসার ঘটাচ্ছে, স্পেসএক্স মানবজাতির দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে, আর নিউরালিংক মস্তিষ্কজনিত আঘাত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে সৃষ্ট অস্তিত্বগত ঝুঁকি মোকাবিলায় কাজ করছে।

তাঁর ব্যবসাগুলোই মানবকল্যাণের এক ধরনের দান বলে মনে করেন ইলন মাস্ক। তিনি বলেন, ‘যদি দানশীলতার অর্থ হয় মানবতার প্রতি ভালোবাসা, তবে এগুলোই দানশীলতা।’

ইলন মাস্ক। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারণে যার নাম আসে খবরের পাতায়। ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বের ধনীদের তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করেন এই মার্কিন উদ্যোক্তা। আর ধনীদের তালিকায় তো এসেছেন বহুকাল আগে। সম্প্রতি ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন প্রথম ৫০০ বিলিয়ন ডলারের (অর্ধ ট্রিলিয়ন) মালিক হিসেবে।

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১ লাখ টাকা)।

ইলন মাস্কের সাদামাটা জীবন নিয়ে তাঁর সাবেক সঙ্গীদের আলাপেও উঠে এসেছে।

ইলন মাস্কের তিন সন্তানের জননী সাবেক সঙ্গী কানাডিয়ান সঙ্গীতশিল্পী গ্রাইমস ২০২২ সালে ‘ভ্যানিটি ফেয়ার’ সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, অনেকে যেমনটা মনে করেন আসলে তা নয়। মাস্ক বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন না। তিনি তেমন বেশি বিলাসিতার মধ্যে থাকেন না।

গ্রাইমস আরও বলেন, ‘তিনি মোটেও বিলিয়নিয়ারদের মতো থাকেন না। কখনো কখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের মতো জীবনযাপন করেন। একবার তো এমনও হয়েছিল, বিছানায় তাঁর (গ্রাইমসের) পাশটায় ম্যাট্রেসে গর্ত হয়ে যাওয়ার পরও মাস্ক নতুন একটা কিনতে রাজি হননি।’

জীবনযাপন সাধারণ হলেও কিছু ক্ষেত্রে মাস্কের খরচের খাতা বেশ ভারি।

মাস্কের গাড়ির প্রতি আকর্ষণ চোখে পড়ার মতো। তাঁর কাছে এমন গাড়িও আছে, যা সাবমেরিনে রূপ নিতে পারে। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত জেটবিমানগুলোর মূল্যও কয়েক কোটি ডলার।

এরপর তো ২০২২ সালে পুরো প্রযুক্তি মাধ্যম কাঁপিয়ে দিয়ে সেই ‘ছোট্ট খরচা’ করলেন। ৪৪ বিলিয়ন ডলারে কিনে ফেললেন টুইটার। তারপর এর নাম দিলেন ‘এক্স’। এই কেনাকাটা ‘মন চাইল, কিনলাম’ টাইপই ছিল তাঁর কাছে।

১০ কোটি ডলারে ৭ বছরে ৭টি বাড়ি

ইলন মাস্কের এক বিশাল রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য ছিল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাত বছরে প্রায় ১০ কোটি ডলার দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার অভিজাত এলাকা বেল-এয়ারে সাতটি বাড়ি কিনেছিলেন মাস্ক।

এগুলোতে ছিল টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল, ওয়াইন সেলার, ব্যক্তিগত লাইব্রেরি। এমনকি বল রুমও ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল ‘উইলি ওয়ঙ্কা’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত কিংবদন্তি অভিনেতা জিন ওয়াইল্ডারের র্যাঞ্চ হাউস।

তবে ২০২০ সালে এসে এই বিলাসবহুল বাড়ি কেনার ঝোঁক পাল্টে যায় মাস্কের। তিনি এক টুইটে জানান, প্রায় সব ভৌত সম্পদ বিক্রি করে দেবেন তিনি। আর কোনো বাড়ির মালিক থাকবেন না।

তিনি লেখেন, ‘আমার টাকার দরকার নেই। আমি নিজেকে মঙ্গল গ্রহ ও পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করছি। সম্পত্তি মানুষকে ভারী করে ফেলে।’

তবে তিনি একটি শর্তও দেন, অভিনেতা জিন ওয়াইল্ডারের বাড়িটি যেন ‘ধ্বংস না করা হয়’ এবং এর কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না।

ওয়াইল্ডারের ভাতিজা জর্ডান ওয়াকার-পার্লম্যানের কাছে তিন বেডরুমের ওই বাড়িটি বিক্রি করে দেন মাস্ক। বাড়িটি কেনার জন্য মাস্ক নিজেই ওয়াইল্ডারের ভাতিজাকে কয়েক মিলিয়ন ডলার ঋণ দেন। কিন্তু ওয়াকার-পার্লম্যান সময়মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছিলেন বলে ২০২৫ সালের জুনে বাড়িটির মালিকানা ফেরত নেন তিনি।

২০২১ সালে মাস্ক টুইট করে জানান, এখন থেকে তাঁর ‘প্রধান বাসস্থান’ টেক্সাসের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এক সাধারণ প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ি, যার দাম প্রায় ৫০ হাজার ডলার। তাঁর মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্স ওখান থেকেই পরিচালিত হয়। এই অঞ্চলটি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ‘স্টারবেস’ নামে পরিচিত।

মাস্ক বলেন, ‘এটা আসলেই দারুণ।’

এর পরের বছর মাস্ক আবার জানান, তাঁর নিজের নামে কোনো বাড়িই নেই। একে নিজের কম ভোগবাদী জীবনযাপনের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। যদিও তাঁর সম্পদের পরিমাণ বিপুল।

তিনি মার্কিন-কানাডিয়ান অলাভজনক মিডিয়া সংস্থা টেড-এর প্রধান ক্রিস অ্যান্ডারসনকে বলেন, ‘আমি বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতেই বেশি থাকি। যখন বে এরিয়ায় যাই, যেখানে টেসলার বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ হয়, তখন বন্ধুদের বাড়ির ফাঁকা ঘরগুলোতে পালা করে থাকি।’

এই কথা আসলেই সত্যি। ২০১৫ সালে গুগলের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী ল্যারি পেজ লেখক অ্যাশলি ভ্যান্সকে বলেছিলেন, মাস্ককে ‘একরকম গৃহহীন’-ই বলা যায়।

ল্যারি পেজ আরও বলেন, “সে ই-মেইল করে বলে, ‘আজ রাতে কোথায় থাকব বুঝতে পারছি না। তোমার বাড়িতে আসতে পারি?’ ”

বছরের পর বছর ধরে জল্পনা চলছে, মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সম্পত্তি কিনছেন কিনা। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে টেক্সাসের ওই বাড়িটিই এখনো তাঁর একমাত্র বাড়ি হিসেবে পরিচিত।

মাস্কের সংগ্রহ যেন ঐতিহাসিক গাড়ির মেলা

ইলন মাস্ক বাড়ির পেছনে খরচ না করলেও গাড়ির ক্ষেত্রে বেশ উদার। টেসলার মালিক হিসেবে তাঁর বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী গাড়ির সংগ্রহ থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়! তবে তাঁর কিছু গাড়ি একেবারেই সবার থেকে আলাদা।

মাস্কের সংগ্রহে ছিল ২০শ শতাব্দীর প্রথম সাশ্রয়ী মূল্যের গাড়ি হিসেবে পরিচিত ফোর্ড মডেল ‘টি’। গাড়ি শিল্পে এক ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটায় এই গাড়ি।

আরও ছিল ১৯৬৭ সালের জাগুয়ার ই-টাইপ রোডস্টার। এই গাড়িটির প্রতি নাকি শৈশব থেকেই মাস্কের আকর্ষণ। ১৯৯৭ সালের ম্যাকলারেন এফ ১ গাড়িটিও তাঁর সংগ্রহে ছিল। একবার দুর্ঘটনায় ভেঙে যায় গাড়িটি। বিপুল অর্থ ব্যয়ে মেরামত করেন তিনি। পরে অবশ্য বিক্রি করে দেন।

তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গাড়ি হলো টেসলার প্রথম বাজারজাত করা টেসলা রোডস্টার। ২০১৮ সালে মাস্ক এই গাড়িটি মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালের জেমস বন্ডের সিনেমা দ্য স্পাই হু লাভড মি-তে ব্যবহৃত ১৯৭৬ সালে বাজারে আসা লোটাস এসপ্রিৎ গাড়িটিও তাঁর সংগ্রহে ছিল। সিনেমায় ‘ওয়েট নেলি’ নামের এই গাড়িটি সাবমেরিনে রূপ নিতে পারত। মাস্ক ২০১৩ সালে প্রায় ১০ লাখ ডলারে নিলামে গাড়িটি কিনেছিলেন। সেই সাবমেরিনে রূপান্তরের ক্ষমতাটিকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছে ছিল তাঁর।

আকাশ পথেও পিছিয়ে নন মাস্ক

উড়ালপথেও খরচ করতে ভালোবাসেন ইলন মাস্ক। তবে তাঁর দাবি, ‘এটি বিলাসিতা নয়—বরং কাজের প্রতি তাঁর নিবেদন।’

২০২২ সালে টেডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাস্ক বলেন, ‘আমি যদি উড়োজাহাজ ব্যবহার করি, যাতে আমার কাজের জন্য হাতে বেশি সময় পাই।’

মাস্কের সংগ্রহে আছে একাধিক গালফস্ট্রিম মডেলের ব্যক্তিগত জেট, যার প্রতিটির দাম কয়েক কোটি ডলার।

মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা স্পেসএক্স ও টেসলার অফিসগুলো পরিদর্শনে এবং আন্তর্জাতিক সফরে এই উড়োজাহাজগুলো ব্যবহার করেন।

দাতব্য কাজ নিয়ে আলোচিত-সমালোচিত ইলন মাস্ক

মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থার নথি অনুযায়ী, মাস্ক বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাকে বিলিয়ন ডলারের শেয়ার দান করেছেন। প্রায় সময়ই নানা উদ্যোগে বহু মিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তাঁর দানশীলতা নিয়ে সমালোচনাও আছে।

নিউইয়র্ক টাইমস গত বছর লিখেছিল, তাঁর দানের ধরন ‘অগোছালো এবং মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট’। এই দানের ধরন তাঁকে বিশাল কর-ছাড়ের সুযোগ দেয় এবং তাঁর ব্যবসাকেও সহায়তা করে।

তাঁর দাতব্য সংস্থা মাস্ক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে বলা আছে, প্রতিষ্ঠানটি মানবজাতির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

তবে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, টানা তিন বছর ধরে ফাউন্ডেশনটি আইন অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ দান করা প্রয়োজন, তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পত্রিকাটি যে কর সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করেছে, তাতে দেখা গেছে, সংস্থাটির বেশিরভাগ অনুদানই গেছে মাস্কের প্রতিষ্ঠানগুলোতেই।

এ বিষয়ে মাস্ক ও তাঁর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো সাড়া পায়নি নিউইয়র্ক টাইমস।

অতীতে দান ও সমাজসেবামূলক কাজ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মাস্ক প্রায়ই প্রচলিত দান পদ্ধতির বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

২০২২ সালে টেডের ক্রিস অ্যান্ডারসনকে তিনি বলেন, ‘আপনি যদি ভালো কাজের আসল প্রভাব নিয়ে ভাবেন, শুধু বাহ্যিক ভাবমূর্তি নয়, তাহলে দানশীলতা আসলে অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়।’

মাস্ক বলেন, টেসলা টেকসই জ্বালানির প্রসার ঘটাচ্ছে, স্পেসএক্স মানবজাতির দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে, আর নিউরালিংক মস্তিষ্কজনিত আঘাত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে সৃষ্ট অস্তিত্বগত ঝুঁকি মোকাবিলায় কাজ করছে।

তাঁর ব্যবসাগুলোই মানবকল্যাণের এক ধরনের দান বলে মনে করেন ইলন মাস্ক। তিনি বলেন, ‘যদি দানশীলতার অর্থ হয় মানবতার প্রতি ভালোবাসা, তবে এগুলোই দানশীলতা।’

কবিতার কাফনে জড়ানো কম্পিত দেহ, অন্ধকার সড়কে মাথা ঘষতে থাকা সন্ধ্যা, নির্জন-নৈঃশব্দ্যের ভয়কাতর চাঁদ, বিভ্রান্ত উত্তাল নির্বাক শহর কিংবা বৃক্ষে ঝোলানো ক্রুশের ছায়ার সুনির্দিষ্ট একটি সময় আছে। নতুন শহর এবং সমাজের চিত্র শব্দের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সময়ের এই দাগে। যেখানে ভয় আছে, দৃশ্যের বিবরণ আছে, জীবন আছ

০১ জুলাই ২০২২

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

১৩ ঘণ্টা আগে

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না।

৩ দিন আগে

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে।

৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না। প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদেরের ছেলের নাম হাজী মাখন। তাঁর নামেই ব্যবসার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সত্তর বছরের বেশি আবদুল কাদেরের এই ব্যবসার বয়স। পঞ্চাশের দশক থেকে তিন প্রজন্ম ধরে চলছে পারিবারিক এই ব্যবসা। একসময় ১ পয়সা কি ২ পয়সায় এক প্লেট মাখন বিরিয়ানি খাওয়া যেত। এখন খেতে হলে শ দেড়েক টাকা তো লাগবেই। পোলাওয়ের চালের সঙ্গে গরুর মাংসের মাখো মাখো এই বিরিয়ানি খেতে কিন্তু একেবারেই মাখন!

ছবি: হাসান রাজা

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না। প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদেরের ছেলের নাম হাজী মাখন। তাঁর নামেই ব্যবসার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সত্তর বছরের বেশি আবদুল কাদেরের এই ব্যবসার বয়স। পঞ্চাশের দশক থেকে তিন প্রজন্ম ধরে চলছে পারিবারিক এই ব্যবসা। একসময় ১ পয়সা কি ২ পয়সায় এক প্লেট মাখন বিরিয়ানি খাওয়া যেত। এখন খেতে হলে শ দেড়েক টাকা তো লাগবেই। পোলাওয়ের চালের সঙ্গে গরুর মাংসের মাখো মাখো এই বিরিয়ানি খেতে কিন্তু একেবারেই মাখন!

ছবি: হাসান রাজা

কবিতার কাফনে জড়ানো কম্পিত দেহ, অন্ধকার সড়কে মাথা ঘষতে থাকা সন্ধ্যা, নির্জন-নৈঃশব্দ্যের ভয়কাতর চাঁদ, বিভ্রান্ত উত্তাল নির্বাক শহর কিংবা বৃক্ষে ঝোলানো ক্রুশের ছায়ার সুনির্দিষ্ট একটি সময় আছে। নতুন শহর এবং সমাজের চিত্র শব্দের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সময়ের এই দাগে। যেখানে ভয় আছে, দৃশ্যের বিবরণ আছে, জীবন আছ

০১ জুলাই ২০২২

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

১৩ ঘণ্টা আগে

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার।

২ দিন আগে

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে।

৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে। লেখাতে কিন্তু একটা জিনিস থাকা উচিত বলে আমার মনে হয়—হিউমার। রসবোধ থাকা উচিত, প্রত্যেকের লেখাতেই। যে ভিক্ষা করছে তাকে যদি ফলো করি, দেখা যাবে একটা সময়ে একটা হাসির কথা বলছে, একটা সময়ে একটা ভঙ্গি করল যেটা হাসির ভঙ্গি। সব সময়ই তাকে যদি এভাবে কষ্টকরভাবে দেখি, ঠিক না। ওর লেখাতে হাসিটা নেই। কায়েস আহমেদের লেখা আমার ভালো লাগত।

মঞ্জু সরকারের লেখা ভালো। আমার ভালো লাগে। সুশান্ত মজুমদারের কিছু লেখা আছে, খুব সিরিয়াসলি লিখেছে, খুব সিরিয়াসলি। বোঝা যায় আরকি। সিরিয়াস লিখলেও এখনো পর্যন্ত বলা চলে না যে ছোটগল্প লেখক হয়েছে। মঈনুল আহসান সাবের সো সো। একটা কথা কি, এদের সময় থেকে লেখকেরা প্রচণ্ড লোভী হয়ে পড়ল, তাই যা হবার হয়েছে। লোভী লোকের দ্বারা গল্প হয় না।

সমরেশ বসু ভার্সেটাইল লেখক। ভার্সেটাইল বলছি এ জন্য যে, উনি যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তা ওই লোকই। যেমন, রাস্তায় পড়ে থাকাদের নিয়ে তিনটা বই আছে ওনার। তিনটা কি দুটি হবে। অথচ মনে হবে ওদেরই ভাষা। ওদেরই জীবন, অসাধারণ। অন্য বইও লিখেছেন, সুন্দর।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা আমার প্রথমেই খুব ভালো লেগেছিল, ওনার ভাষার জন্য। এত মেদহীন ভাষা বোধ হয় কারও নেই, এটা আমার মনে হয়েছিল। আমার মনে আছে, প্রায় টেক্সটের মতো বইটা (গড় শ্রীখন্ড) পড়তাম। অনেক মোটা বই। খুব ভালো লেগেছিল বইটা পড়ে।

সূত্র: প্রশান্ত মৃধা ও হামিম কামরুল হকের গ্রহণ করা কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হকের সাক্ষাৎকার, ‘হিরণ্ময় কথকতা’, পৃষ্ঠা ৬০-৬১

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে। লেখাতে কিন্তু একটা জিনিস থাকা উচিত বলে আমার মনে হয়—হিউমার। রসবোধ থাকা উচিত, প্রত্যেকের লেখাতেই। যে ভিক্ষা করছে তাকে যদি ফলো করি, দেখা যাবে একটা সময়ে একটা হাসির কথা বলছে, একটা সময়ে একটা ভঙ্গি করল যেটা হাসির ভঙ্গি। সব সময়ই তাকে যদি এভাবে কষ্টকরভাবে দেখি, ঠিক না। ওর লেখাতে হাসিটা নেই। কায়েস আহমেদের লেখা আমার ভালো লাগত।

মঞ্জু সরকারের লেখা ভালো। আমার ভালো লাগে। সুশান্ত মজুমদারের কিছু লেখা আছে, খুব সিরিয়াসলি লিখেছে, খুব সিরিয়াসলি। বোঝা যায় আরকি। সিরিয়াস লিখলেও এখনো পর্যন্ত বলা চলে না যে ছোটগল্প লেখক হয়েছে। মঈনুল আহসান সাবের সো সো। একটা কথা কি, এদের সময় থেকে লেখকেরা প্রচণ্ড লোভী হয়ে পড়ল, তাই যা হবার হয়েছে। লোভী লোকের দ্বারা গল্প হয় না।

সমরেশ বসু ভার্সেটাইল লেখক। ভার্সেটাইল বলছি এ জন্য যে, উনি যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তা ওই লোকই। যেমন, রাস্তায় পড়ে থাকাদের নিয়ে তিনটা বই আছে ওনার। তিনটা কি দুটি হবে। অথচ মনে হবে ওদেরই ভাষা। ওদেরই জীবন, অসাধারণ। অন্য বইও লিখেছেন, সুন্দর।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা আমার প্রথমেই খুব ভালো লেগেছিল, ওনার ভাষার জন্য। এত মেদহীন ভাষা বোধ হয় কারও নেই, এটা আমার মনে হয়েছিল। আমার মনে আছে, প্রায় টেক্সটের মতো বইটা (গড় শ্রীখন্ড) পড়তাম। অনেক মোটা বই। খুব ভালো লেগেছিল বইটা পড়ে।

সূত্র: প্রশান্ত মৃধা ও হামিম কামরুল হকের গ্রহণ করা কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হকের সাক্ষাৎকার, ‘হিরণ্ময় কথকতা’, পৃষ্ঠা ৬০-৬১

কবিতার কাফনে জড়ানো কম্পিত দেহ, অন্ধকার সড়কে মাথা ঘষতে থাকা সন্ধ্যা, নির্জন-নৈঃশব্দ্যের ভয়কাতর চাঁদ, বিভ্রান্ত উত্তাল নির্বাক শহর কিংবা বৃক্ষে ঝোলানো ক্রুশের ছায়ার সুনির্দিষ্ট একটি সময় আছে। নতুন শহর এবং সমাজের চিত্র শব্দের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সময়ের এই দাগে। যেখানে ভয় আছে, দৃশ্যের বিবরণ আছে, জীবন আছ

০১ জুলাই ২০২২

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

১৩ ঘণ্টা আগে

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার।

২ দিন আগে

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না।

৩ দিন আগে