মো. হাবিবুর রহমান

রাজনীতি যদি মানুষের আশা-ভরসার প্রতীক হয়, তবে তা শুধু ঢাকার পিচঢালা রাস্তায় নয়, প্রতিটি ইউনিয়নের মাটির পথে প্রতিফলিত হতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনীতি যেন একটি দূরবর্তী বিষয়—শুধু খবরের কাগজে থাকে, জীবনের ভেতরে তা প্রবেশ করে না।

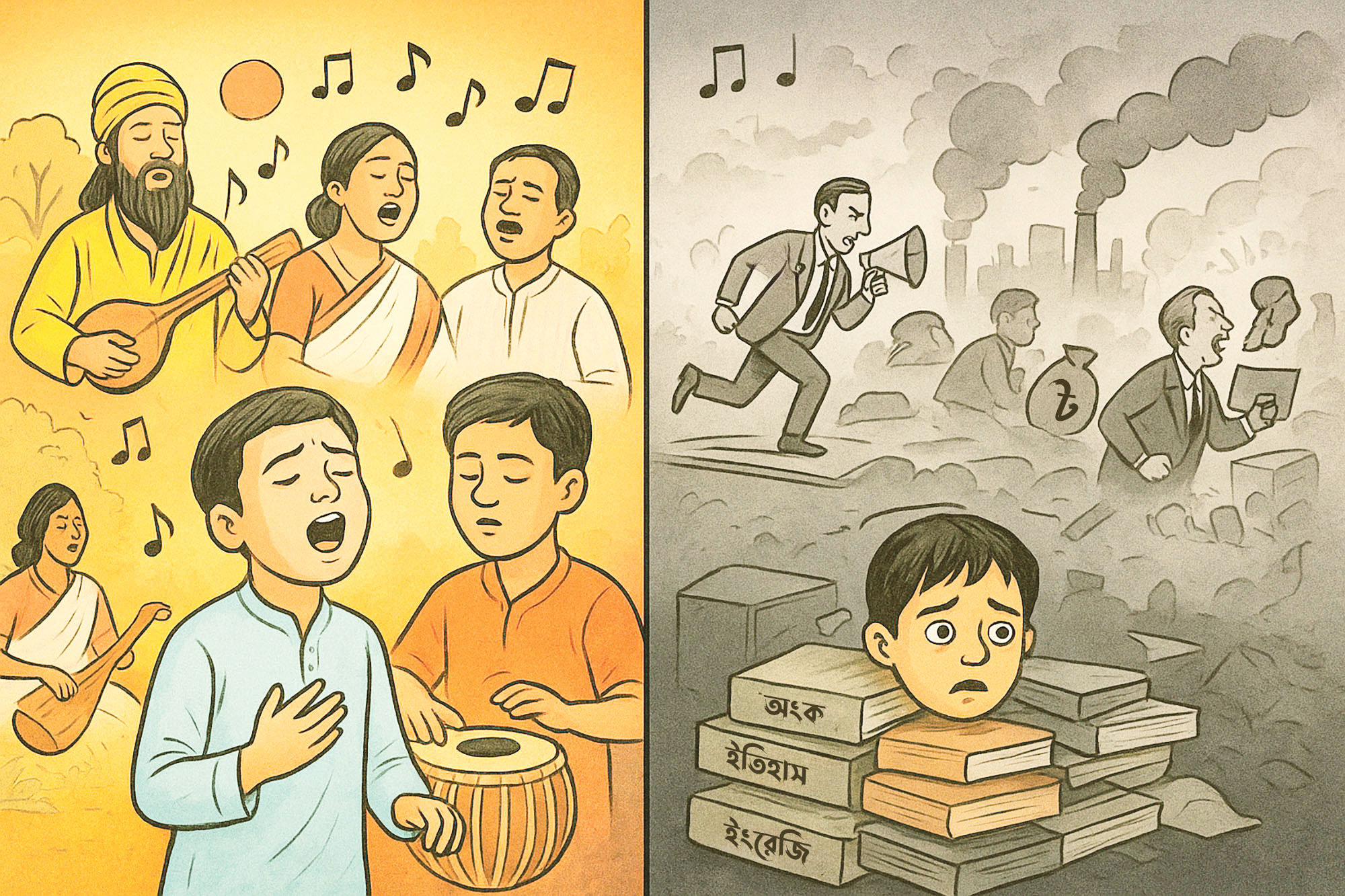

যে কৃষক সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যায় টিভি খোলেন, তিনি দেখেন রাজনৈতিক বিতর্ক—ধারাভাষ্য, শব্দের চাতুর্য, ‘রিসেটিং ডেমোক্রেসি’, ‘ইনস্টিটিউশনাল ব্রেকডাউন’, ‘কনস্টিটিউশনাল কন্টিনিউটি’। তাঁরা বোঝেন না এসব, কারণ তাঁদের দুঃখের কথা সহজ ভাষায় বলেন না কেউ। এই ভাষাগত দূরত্ব শুধু বোঝার সংকট তৈরি করে না, এটি একধরনের শ্রেণিবৈষম্যও প্রকট করে তোলে, যেখানে রাজনীতি এলিট শ্রেণির ঘরবন্দী হয়ে পড়ে।

রাজনীতিবিদেরা অনেক সময় বলেন, ‘আমরা জনগণের জন্য কাজ করছি।’ কিন্তু কারা সেই জনগণ? চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত? নগরের রাজনৈতিক কর্মী? নাকি সেই কিষানি নারী, যিনি নওগাঁর কোনো হাটে এক কেজি চাল বিক্রি করে সন্তানের জন্য ওষুধ কিনেছেন? ঢাকায় তাঁর গল্প শোনা যায় না, তাঁর চোখের ভাষা রাজনীতির টেবিলে অনুবাদ হয় না।

বাংলাদেশে রাজনীতির একটি ভয়ংকর প্রবণতা হলো ‘গণতন্ত্র’ শব্দের অসাধারণ অপচয়। এই শব্দকে যাঁর যাঁর মতো ব্যবহার করে সবাই নিজের বক্তব্য বৈধ করেন। অথচ ‘গণতন্ত্র’ মানে কেবল নির্বাচন নয়, এটি মানসিক পরিসরের প্রসার, যেখানে ভিন্নমত থাকলেও নিরাপত্তা থাকে, দ্বিমত থাকলেও মর্যাদা থাকে।

কিন্তু এখানে কী হয়? ভিন্নমত মানেই ‘রাষ্ট্রবিরোধী’। নিরপেক্ষতা মানেই ‘অজুহাত’। প্রশ্ন মানেই ‘ষড়যন্ত্র’। এমন একটি রাজনীতিতে নাগরিকেরা নিজেদের অনাহূত অনুভব করেন। একসময় মনে করা হতো, ক্ষমতার পরিবর্তন মানেই রাজনীতির পরিবর্তন। এখন বাস্তবতা বলছে—ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও আচরণের, নৈতিকতার, ভাষার ও দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে না। বদলায় শুধু ব্যক্তি, একই থাকে রাজনীতি। এখানেই প্রশ্ন জাগে—আমরা কি সত্যিই পরিবর্তন চাই? নাকি ক্ষমতায় পৌঁছানোর একটি ‘সহজ পথ’ খুঁজি?

রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই বন্ধ্যত্ব কাটিয়ে ওঠার একমাত্র পথ নৈতিক নেতৃত্বের উত্থান। এমন নেতৃত্ব, যাঁর কাছে জনতার চোখের জল সংখ্যা নয়, যাঁর কাছে জনগণ শুধুই ‘ভোটব্যাংক’ নয়, বরং সম্মানিত স্বতন্ত্র মানুষ। যাঁরা নিজের দলের ভেতরেই সত্য উচ্চারণ করতে ভয় পান না, যাঁরা নিজের অবস্থান দিয়ে নয়, জনগণের অবস্থান দিয়ে সমাজকে বোঝেন।

আজ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অভাব হলো এই ‘নৈতিক নেতৃত্ব’। চারপাশে উচ্চকণ্ঠের ছড়াছড়ি, কিন্তু নৈতিক কণ্ঠের আকাল। এই বাস্তবতায় আমরা যে নতুন রাজনৈতিক দিগন্তে যেতে চাই, তার ভিত্তি হতে হবে—

১. ভাষার সহজতা: প্রান্তিক জনগণ যাতে রাজনীতির ভাষা বুঝতে পারে, আত্মস্থ করতে পারে।

২. শ্রবণশীলতা: কেবল বক্তৃতা নয়, জনগণের কণ্ঠ শোনার রাজনৈতিক দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে।

৩. নীতি ও নৈতিকতা: রাজনৈতিক কর্মসূচির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিশ্বাস।

৪. নগরকেন্দ্রিকতার ভাঙন: ঢাকার বাইরে চিন্তা, নেতৃত্ব ও সংগঠনের বিকেন্দ্রীকরণ।

রাজনীতি যদি জীবনের অংশ না হয়, তবে তা কেবল ক্ষমতার খেলা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ তখন দেখে, সহ্য করে, আর ধীরে ধীরে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই নির্লিপ্ততা একসময় গণতন্ত্রের মৃত্যুঘণ্টা বাজায়।

দুই. রাজনীতিকে যদি কেবল রাজনৈতিক দল দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাতে সমাজের স্বর হারিয়ে যায়। একটি জাতির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে শুধু দল বা সরকারের হাত ধরে নয়, বরং নাগরিক সমাজ, চিন্তাশীল তরুণ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও সক্রিয় সাংস্কৃতিক বলয়ের একত্র প্রয়াসে।

বাংলাদেশে নাগরিক সমাজ একসময় শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল—আন্দোলনের পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ছিল, জোরালো ছিল বিবেকের কণ্ঠ। কিন্তু সময়ের স্রোতে সেই কণ্ঠ যেন ক্রমেই স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন নাগরিক সমাজের বড় অংশ হয় নিরপেক্ষতার মোড়কে চুপ থাকে, নয়তো ‘পলিসি বেইজড সেফ জোনে’ আশ্রয় নেয়।

তরুণ প্রজন্ম এখন কী করছে? তারা রাজনীতিতে আগ্রহী, কিন্তু আস্থা হারিয়েছে। তারা পরিবর্তন চায়, কিন্তু পথ জানে না। তারা প্রশ্ন তোলে, কিন্তু উত্তর শোনে ‘তুই কোন দলের?’

এই বাস্তবতায় রাজনীতিকে নতুন করে কল্পনা করতে হবে—যেখানে দল নয়, মূল্যবোধ হবে মুখ্য; যেখানে নেতা নয়, নেতৃত্বের দর্শন হবে ভিত্তি; যেখানে কৌশল নয়, আস্থা ও বিশ্বাস হবে চালিকাশক্তি।

তরুণদের একটি বিশাল অংশ এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়। তারা লিখছে, বলছে কিন্তু তাদের শক্তি সংগঠিত করে রাজনৈতিক বাস্তবতায় রূপান্তর করা হচ্ছে না। একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করতে হলে এই তরুণদের মধ্যে রাজনৈতিক কল্পনা জাগাতে হবে। শুধু ভুলের সমালোচনা নয়, বরং বিকল্প পথ দেখানোর সক্ষমতা অর্জন করাতে হবে।

আমরা এমন একটি রাজনৈতিক ভাবনার কথা ভাবতে পারি, যেখানে স্থানীয় পর্যায়ে বইপড়া আর জন-আলোচনার চর্চা থাকবে; যেখানে তরুণেরা শুধু পোস্ট শেয়ার নয়, বরং বাস্তব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বিকল্প রাজনৈতিক ধারণা গড়বে; যেখানে রাজনীতি মানে শুধু নির্বাচন নয়, বরং জীবনের প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণ।

একটা সময় বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল একটি আদর্শবাদী যুদ্ধের অংশ। এখন তা অনেকটাই পরিণত হয়েছে ‘কে ক্ষমতায় থাকবে’ প্রশ্নে। এই বাস্তবতা পাল্টাতে হলে আমাদের রাজনৈতিক কল্পনাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এই পুনর্জন্ম আসবে—

চিন্তায়: অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন রাজনৈতিক ভাষা গঠনের সাহস।

সংগঠনে: শহর-নগর নয়, ইউনিয়ন-গ্রামে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চর্চার বিস্তার।

শিক্ষায়: রাজনৈতিক নৈতিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্রকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে এনে জীবনের পাঠে পরিণত করা।

সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দরকার এমন নেতৃত্ব, যাঁরা দলে নন, মূল্যবোধে বিশ্বাস রাখেন; যাঁরা জনতার পাশে দাঁড়ান, ক্যামেরার সামনে নন; যারা নীতির পক্ষে যান, সংখ্যার পক্ষে নন।

আজ যখন বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র সংকটে, তখন বাংলাদেশে গণতন্ত্র কেবল সংবিধানের পাতায় নয়, মানুষের মনের ভেতরে জাগ্রত হওয়া জরুরি। তার জন্য চাই রাজনীতিকে পুনঃ আবিষ্কার। দল থেকে শুরু করে নাগরিক পর্যন্ত—সর্বস্তরে একটি নৈতিক বিবর্তন।

লেখক: উন্নয়ন ও মানবাধিকারকর্মী

রাজনীতি যদি মানুষের আশা-ভরসার প্রতীক হয়, তবে তা শুধু ঢাকার পিচঢালা রাস্তায় নয়, প্রতিটি ইউনিয়নের মাটির পথে প্রতিফলিত হতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনীতি যেন একটি দূরবর্তী বিষয়—শুধু খবরের কাগজে থাকে, জীবনের ভেতরে তা প্রবেশ করে না।

যে কৃষক সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যায় টিভি খোলেন, তিনি দেখেন রাজনৈতিক বিতর্ক—ধারাভাষ্য, শব্দের চাতুর্য, ‘রিসেটিং ডেমোক্রেসি’, ‘ইনস্টিটিউশনাল ব্রেকডাউন’, ‘কনস্টিটিউশনাল কন্টিনিউটি’। তাঁরা বোঝেন না এসব, কারণ তাঁদের দুঃখের কথা সহজ ভাষায় বলেন না কেউ। এই ভাষাগত দূরত্ব শুধু বোঝার সংকট তৈরি করে না, এটি একধরনের শ্রেণিবৈষম্যও প্রকট করে তোলে, যেখানে রাজনীতি এলিট শ্রেণির ঘরবন্দী হয়ে পড়ে।

রাজনীতিবিদেরা অনেক সময় বলেন, ‘আমরা জনগণের জন্য কাজ করছি।’ কিন্তু কারা সেই জনগণ? চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত? নগরের রাজনৈতিক কর্মী? নাকি সেই কিষানি নারী, যিনি নওগাঁর কোনো হাটে এক কেজি চাল বিক্রি করে সন্তানের জন্য ওষুধ কিনেছেন? ঢাকায় তাঁর গল্প শোনা যায় না, তাঁর চোখের ভাষা রাজনীতির টেবিলে অনুবাদ হয় না।

বাংলাদেশে রাজনীতির একটি ভয়ংকর প্রবণতা হলো ‘গণতন্ত্র’ শব্দের অসাধারণ অপচয়। এই শব্দকে যাঁর যাঁর মতো ব্যবহার করে সবাই নিজের বক্তব্য বৈধ করেন। অথচ ‘গণতন্ত্র’ মানে কেবল নির্বাচন নয়, এটি মানসিক পরিসরের প্রসার, যেখানে ভিন্নমত থাকলেও নিরাপত্তা থাকে, দ্বিমত থাকলেও মর্যাদা থাকে।

কিন্তু এখানে কী হয়? ভিন্নমত মানেই ‘রাষ্ট্রবিরোধী’। নিরপেক্ষতা মানেই ‘অজুহাত’। প্রশ্ন মানেই ‘ষড়যন্ত্র’। এমন একটি রাজনীতিতে নাগরিকেরা নিজেদের অনাহূত অনুভব করেন। একসময় মনে করা হতো, ক্ষমতার পরিবর্তন মানেই রাজনীতির পরিবর্তন। এখন বাস্তবতা বলছে—ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও আচরণের, নৈতিকতার, ভাষার ও দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে না। বদলায় শুধু ব্যক্তি, একই থাকে রাজনীতি। এখানেই প্রশ্ন জাগে—আমরা কি সত্যিই পরিবর্তন চাই? নাকি ক্ষমতায় পৌঁছানোর একটি ‘সহজ পথ’ খুঁজি?

রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই বন্ধ্যত্ব কাটিয়ে ওঠার একমাত্র পথ নৈতিক নেতৃত্বের উত্থান। এমন নেতৃত্ব, যাঁর কাছে জনতার চোখের জল সংখ্যা নয়, যাঁর কাছে জনগণ শুধুই ‘ভোটব্যাংক’ নয়, বরং সম্মানিত স্বতন্ত্র মানুষ। যাঁরা নিজের দলের ভেতরেই সত্য উচ্চারণ করতে ভয় পান না, যাঁরা নিজের অবস্থান দিয়ে নয়, জনগণের অবস্থান দিয়ে সমাজকে বোঝেন।

আজ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অভাব হলো এই ‘নৈতিক নেতৃত্ব’। চারপাশে উচ্চকণ্ঠের ছড়াছড়ি, কিন্তু নৈতিক কণ্ঠের আকাল। এই বাস্তবতায় আমরা যে নতুন রাজনৈতিক দিগন্তে যেতে চাই, তার ভিত্তি হতে হবে—

১. ভাষার সহজতা: প্রান্তিক জনগণ যাতে রাজনীতির ভাষা বুঝতে পারে, আত্মস্থ করতে পারে।

২. শ্রবণশীলতা: কেবল বক্তৃতা নয়, জনগণের কণ্ঠ শোনার রাজনৈতিক দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে।

৩. নীতি ও নৈতিকতা: রাজনৈতিক কর্মসূচির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিশ্বাস।

৪. নগরকেন্দ্রিকতার ভাঙন: ঢাকার বাইরে চিন্তা, নেতৃত্ব ও সংগঠনের বিকেন্দ্রীকরণ।

রাজনীতি যদি জীবনের অংশ না হয়, তবে তা কেবল ক্ষমতার খেলা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ তখন দেখে, সহ্য করে, আর ধীরে ধীরে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই নির্লিপ্ততা একসময় গণতন্ত্রের মৃত্যুঘণ্টা বাজায়।

দুই. রাজনীতিকে যদি কেবল রাজনৈতিক দল দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাতে সমাজের স্বর হারিয়ে যায়। একটি জাতির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে শুধু দল বা সরকারের হাত ধরে নয়, বরং নাগরিক সমাজ, চিন্তাশীল তরুণ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও সক্রিয় সাংস্কৃতিক বলয়ের একত্র প্রয়াসে।

বাংলাদেশে নাগরিক সমাজ একসময় শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল—আন্দোলনের পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ছিল, জোরালো ছিল বিবেকের কণ্ঠ। কিন্তু সময়ের স্রোতে সেই কণ্ঠ যেন ক্রমেই স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন নাগরিক সমাজের বড় অংশ হয় নিরপেক্ষতার মোড়কে চুপ থাকে, নয়তো ‘পলিসি বেইজড সেফ জোনে’ আশ্রয় নেয়।

তরুণ প্রজন্ম এখন কী করছে? তারা রাজনীতিতে আগ্রহী, কিন্তু আস্থা হারিয়েছে। তারা পরিবর্তন চায়, কিন্তু পথ জানে না। তারা প্রশ্ন তোলে, কিন্তু উত্তর শোনে ‘তুই কোন দলের?’

এই বাস্তবতায় রাজনীতিকে নতুন করে কল্পনা করতে হবে—যেখানে দল নয়, মূল্যবোধ হবে মুখ্য; যেখানে নেতা নয়, নেতৃত্বের দর্শন হবে ভিত্তি; যেখানে কৌশল নয়, আস্থা ও বিশ্বাস হবে চালিকাশক্তি।

তরুণদের একটি বিশাল অংশ এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়। তারা লিখছে, বলছে কিন্তু তাদের শক্তি সংগঠিত করে রাজনৈতিক বাস্তবতায় রূপান্তর করা হচ্ছে না। একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করতে হলে এই তরুণদের মধ্যে রাজনৈতিক কল্পনা জাগাতে হবে। শুধু ভুলের সমালোচনা নয়, বরং বিকল্প পথ দেখানোর সক্ষমতা অর্জন করাতে হবে।

আমরা এমন একটি রাজনৈতিক ভাবনার কথা ভাবতে পারি, যেখানে স্থানীয় পর্যায়ে বইপড়া আর জন-আলোচনার চর্চা থাকবে; যেখানে তরুণেরা শুধু পোস্ট শেয়ার নয়, বরং বাস্তব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বিকল্প রাজনৈতিক ধারণা গড়বে; যেখানে রাজনীতি মানে শুধু নির্বাচন নয়, বরং জীবনের প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণ।

একটা সময় বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল একটি আদর্শবাদী যুদ্ধের অংশ। এখন তা অনেকটাই পরিণত হয়েছে ‘কে ক্ষমতায় থাকবে’ প্রশ্নে। এই বাস্তবতা পাল্টাতে হলে আমাদের রাজনৈতিক কল্পনাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এই পুনর্জন্ম আসবে—

চিন্তায়: অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন রাজনৈতিক ভাষা গঠনের সাহস।

সংগঠনে: শহর-নগর নয়, ইউনিয়ন-গ্রামে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চর্চার বিস্তার।

শিক্ষায়: রাজনৈতিক নৈতিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্রকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে এনে জীবনের পাঠে পরিণত করা।

সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দরকার এমন নেতৃত্ব, যাঁরা দলে নন, মূল্যবোধে বিশ্বাস রাখেন; যাঁরা জনতার পাশে দাঁড়ান, ক্যামেরার সামনে নন; যারা নীতির পক্ষে যান, সংখ্যার পক্ষে নন।

আজ যখন বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র সংকটে, তখন বাংলাদেশে গণতন্ত্র কেবল সংবিধানের পাতায় নয়, মানুষের মনের ভেতরে জাগ্রত হওয়া জরুরি। তার জন্য চাই রাজনীতিকে পুনঃ আবিষ্কার। দল থেকে শুরু করে নাগরিক পর্যন্ত—সর্বস্তরে একটি নৈতিক বিবর্তন।

লেখক: উন্নয়ন ও মানবাধিকারকর্মী

আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে এবং নির্বাচিত সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে দেশ পরিচালনা করবে—এ রকম বিশ্বাস নানা কারণেই দোদুল্যমান হয়ে উঠছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন শর্ত আরোপ করায় নির্বাচন নিয়ে একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।

৫ মিনিট আগে

কয়েক সপ্তাহ থেকে ফেসবুক খুললে কম বয়সী দুটি ছেলের গান শুনতে পাচ্ছি। একজন গাইছে আর একজন তবলা বাজাচ্ছে। তারা দুই ভাই হবে—চেহারা দেখে সেটা অনুমান করা যায়। বড় ভাই গাইছে। কী অসম্ভব ভালো গলা! ভালো মানে, কণ্ঠে যেমন সুর আছে, তেমনি কণ্ঠের চর্চা আছে।

১৫ মিনিট আগে

কারাগারে বন্দীদের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থাকার কথা থাকলেও সেখানে সেই কারাবিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত এই অবৈধ লেনদেন দেশের কারাগারে অব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরে।

১৯ মিনিট আগে

ড. কামরুল হাসান মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যের ব্রুনেল ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পিএইচডি করেছেন। হামবোল্ট রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন জার্মানির পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১ দিন আগে