জাহীদ রেজা নূর

সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন গিয়েছিলাম, তখন প্রথম বর্ষে আমাদের শহরে পড়তে এল রাজন, সেটা ১৯৮৭ সাল। রোস্তভ নামে একটি শহরে প্রস্তুতিপর্বের পড়াশোনা শেষ করে ক্রাসনাদারে এসেছে। মেডিকেলে পড়বে। আমি সদ্য কুবান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ক্লাস শুরু করেছি। আমাদের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সুবিধা ছিল, ক্যাম্পাসেই ক্লাস হতো। সারা শহর ছুটোছুটি করতে হতো না। রাজনদের ক্লাস হতো সারা শহরে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ভবনে। ফলে ওদের কষ্টটা ছিল বেশি। ট্রাম, ট্রলিবাস, বাস ব্যবহার করে ক্লাস করত ওরা।

একটু অবসর পেলেই রাজন চলে আসত আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে। সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা নানা ধরনের আলোচনা করতাম। সে আলোচনায় থাকত সমাজ বদলের কথা, খোঁজা হতো সাংস্কৃতিক মুক্তির উপায়। তখন আর আমাদের বয়স কত? কুড়ির এপাশ–ওপাশ। কিন্তু ভাবনাগুলো ছিল প্রখর ভালোবাসায় ঘেরা।

রাজনকে কখনোই আমার মনে হয়নি, ও হিন্দু, কিংবা আমাকেও কখনো মুসলমান ভেবে রাজন কথা বলেনি। এখন ভাবি, সে সময়টায় কী করে আমরা ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করে সম্পর্কগুলো গড়ে নিতাম? বলতেই হয়, আমাদের ক্রাসনাদার শহরে জহরদা, শ্যামলদা, বিবেকদা, প্রবীরদা, প্রশান্তদা, সমিত ছিল। কিন্তু এদের কাউকেই কখনো হিন্দু মনে করিনি। জহরদা পরপর দুবার আমাদের শহরের বাঙালি ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। সমিত ছিল একবার।

তার মানে কি সে সময়টায় স্বাধীনতার অঙ্গীকারের একটা রেশ ছিল মানুষের মনে? আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে পুরো বাঙালি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীর মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছিল। তারই রেশ রয়ে গিয়েছিল? সেটাই কি এই বন্ধুতার কারণ?

দুই.

পরে ভেবে দেখেছি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ মানস গঠনে সাহায্য করেছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বড় ছিল পারিবারিক শিক্ষা। সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ছেলেমেয়েরা পড়তে যেত, তাদের বেশির ভাগই পারিবারিকভাবে ছিল অগ্রসর মানুষ। তাদের কাছে আন্তর্জাতিকতাবাদ, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা কোনো কৃত্রিম বিষয় ছিল না। হয়তো সেটাই ছিল এই বন্ধনের একটা বড় কারণ। এখনো তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এখনো মনে হয় না, তারা অনেক দূরের মানুষ।

এ বছর দুর্গা পূজায় রাজন চেয়েছিল বড় করে উৎসব করবে। কিন্তু পূজামণ্ডপে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, মানুষ হত্যা ইত্যাদির কারণে ওর পূজার আনন্দ মাটি হয়ে গিয়েছিল।

বিজয়া দশমীর দিন তাই ওর বাড়িতে রাতে শুধু আমার পরিবারই ছিল আমন্ত্রিত। আর কেউ নয়। আমরা সহিংসতার আবহে নিজেদের মতো থাকতে চেষ্টা করেছি। ভাবতে চেষ্টা করেছি, সবকিছুর পরও একটা উজ্জ্বল আলো হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু সে ভাবনা যে ধীরে ধীরে একেবারেই অবাস্তব হয়ে উঠছে, সেটা ভেবেও মনে কাঁটা দিয়েছে।

তিন.

বাঙালি হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কের শুরুটা নিয়ে ভাবলে অনেক কিছু পরিষ্কার হবে। অন্ধতা যাদের গ্রাস করেছে, তাদের ভাবনায় আলো ফেলার জন্যই তা বলতে হবে।

বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশই দেশজ মুসলমান, অর্থাৎ ধর্মান্তরিত মুসলমান। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সুফি দরবেশরাই বাংলায় এসেছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য। বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের অনেক আগে থেকেই ধর্মান্তরকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার মানে, একহাতে কোরআন, অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে মুসলমানরা বলপূর্বক অন্য ধর্মের মানুষকে ধর্মান্তরিত করছিল, এটা আসরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারের ফল। এ দেশের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার একটা বড় কারণ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার আকুতি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল সেন–বর্মণ ও দেব শাসকেরা। খেয়াল করলেই দেখা যাবে, বাংলার উত্তর ও পূর্ব অংশে বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল বেশি। পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব থাকলেও কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পাল শাসনের সমাপ্তিতে যে সেন শাসন শুরু হলো, তা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন। অত্যাচারের মাত্রা ভয়াবহরকম হয়ে উঠেছিল। তখন বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।

বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পর সুফিদের আগমন আরও বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ছিল উদার। ইসলাম ধর্ম অন্তত তত্ত্বগতভাবে মানুষে মানুষে সমানাধিকার দেয়। তার ছোঁয়া লাগলে এই ধর্মের কারও জাত যায় না। কোরআন পড়তে তার কোনো বাধা নেই। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সুফিদের আমন্ত্রণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। কখনোই যে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলমানেরা চাপ দেয়নি, সে কথা বলা যাবে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল শোষণে জর্জরিত হয়েই মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পর সুফিদের আগমন আরও বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ছিল উদার। ইসলাম ধর্ম অন্তত তত্ত্বগতভাবে মানুষে মানুষে সমানাধিকার দেয়। তার ছোঁয়া লাগলে এই ধর্মের কারও জাত যায় না। কোরআন পড়তে তার কোনো বাধা নেই। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সুফিদের আমন্ত্রণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। কখনোই যে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলমানেরা চাপ দেয়নি, সে কথা বলা যাবে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল শোষণে জর্জরিত হয়েই মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলা দরকার। সুফিদের সাধনায় বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় যোগের প্রভাব পড়েছিল। তারও আগে ভারতে তান্ত্রিক ধর্মকর্মের ওপর বিশ্বাস ছিল। তান্ত্রিক গুরুরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হতো। সুফি দরবেশদের সাধনাও অনেকটা তান্ত্রিক সাধনা বলে মনে করা হতো। সুফিরা ইসলামের শরিয়তি বিধান মেনে চলতেন না। ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না তাদের। ফলে খুব সহজেই সাধারণ মানুষ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়।

এ তো গেল নিম্নবিত্ত মানুষের ইসলাম গ্রহণের কথা। হিন্দু উচ্চবিত্ত মানুষের ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে ছিল, মুসলমান হলে জিজিয়া কর দিতে হতো না, উচ্চ রাজপদ লাভ করার সুযোগ আসত। এ ছাড়াও আরেকটা অদ্ভুত কারণে ধর্ম পরিবর্তন করতেন তারা। হিন্দু ধর্মের ভয়াবহ ছুৎমার্গ, অর্থাৎ স্পর্শদোষ, খাদ্যদোষ, দৃষ্টিদোষ ইত্যাদির কারণে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীকেই সমাজে পতিত করে রাখা হতো। গোষ্ঠীসমেত তাদের সমাজচ্যুত করা হতো। তখন উপায়ন্তর না দেখে তারা ধর্ম পরিবর্তন করতেন।

বাংলার শাসনকর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত মুসলমান। তবে নবাবি আমলে যারা মোগল সাম্রাজ্যকে অগ্রাহ্য করে বাংলা শাসন করেছেন, তারা এই দেশের মানুষের মতোই দিনযাপন করতেন। তারা লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মোগল শাসকেরা যাদের শাসন করতে পাঠাতেন, তারা চলে যাওয়ার সময় এ দেশের সম্পদও নিয়ে যেতেন।

এত কথা এখানে বলার উদ্দেশ্য হলো:

ক. বাংলার বৌদ্ধ ও হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। অধিকাংশ ধর্মান্তর ঘটে সুফিবাদের প্রভাবে।

খ. সুফিবাদ শরিয়তি বিধান মেনে চলত না। সুফিবাদী ধারার ইসলাম এবং লোকজ সংস্কৃতির মিশ্রণেই গড়ে উঠেছিল এ দেশের ইসলাম।

গ. এ দেশে যারা মুসলিম হিসেবে বসবাস করছেন, তাদের প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত মুসলমান। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের থেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এ দেশের মাটিতেই প্রথিত। আরবদেশের সংস্কৃতি থেকে তা বেড়ে ওঠেনি।

ঘ. খুব অল্পসংখ্যক বিদেশি শাসক এ দেশ শাসন করেছে। তাদের উত্তরাধিকার এত অধিক সংখ্যক নয়, যে নিজেদের আরব–বংশোদ্ভূত বলে দাবি করা যায়।

চার.

সম্প্রদায়–প্রশ্নে আমরা হেরে গেলাম কখন?

মনে করার কোনো কারণ নেই, এ দেশে হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক আগে সোনায় সোহাগা ছিল। জাত–পাতের প্রশ্নে হিন্দুবাড়ি ছিল (মূলত ব্রাহ্মণ) ভীষণরকম রক্ষণশীল। সেখানে মুসলমান ছেলেমেয়েদের খাওয়া–দাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কয়েকটি আত্মজীবনী পড়ে মনে হয়েছে, এ ব্যাপারে কট্টর মৌলবাদ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। ইংরেজ আমলে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যে নতুন আলো এসে পড়ায় (যাকে অনেকেই বাংলার রেনেসাঁ নামে আখ্যায়িত করেন) অনেক ধরনের রক্ষণশীলতা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। মূলত ইউরোপীয় মূল্যবোধের কারণে তারা অনেক বেশি উদারপন্থী হয়ে ওঠেন। কিন্তু অনগ্রসর গোটা ভারতের রক্ষণশীল মানসিকতা যেমন তার বিকাশের অন্তরায় ছিল, তেমনি দেশজ সংস্কৃতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল বলে এই মূল্যবোধ খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেনি। ফলে বাংলার রেনেসাঁ বেশ কিছু ভালো স্বপ্ন দেখিয়েছে বটে, কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলানো হয়নি বলে সারা দেশের মানুষকে উদ্বেলিত করতে পারেনি।

বাঙালি মুসলমান তার মুক্তির পথ খুঁজেছে আরও পরে। এবং তা ইংরেজদের হাত ধরেই। সে সব ইতিহাস এখানে না বলে শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করার সময় যে প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, তা হলো হাজার বছর ধরে আচরিত ধর্মবোধের সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার সাংঘর্ষিক জায়গাগুলোকে আলোচনায় আনা। এবং প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার ছিল, কীভাবে মানুষকে মানবিক হতে হবে।

পাঁচ.

পাঁচ.

মুক্তবুদ্ধির চর্চাটা রয়ে গেল কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ মানুষের মধ্যে। এই ‘শিক্ষিত’ মানুষের বাইরে যে গোটা দেশটা ছিল, সেটা কিন্তু এই আলোয় উদ্ভাসিত হলো না। রাজনীতি থেকে একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা খানিক স্পষ্ট হবে। এ দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করে যারা রাজনীতি করল, তাদের সিংহভাগই ছিলেন সাম্যবাদী। কিন্তু তাদের এই আত্মত্যাগ, সাম্যবাদী চেতনা কেন সাধারণ মানুষ গ্রহণ করল না? কমিউনিস্ট আন্দোলন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন হিসেবেই বিকশিত হলো, নিম্নবিত্ত মানুষকে বাঁচানোর এই লড়াইয়ে নিম্নবিত্ত মানুষ কেন আকৃষ্ট হলো না? কেন মানুষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যেই খুঁজল মুক্তির পথ?

এখন মনে হয়, এর বড় কারণটিই হলো, দেশের সংস্কৃতির শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে যখন দেশের লাঞ্ছনা, বঞ্চনার কথা বলেছে কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা, তখন তা সহজেই বুঝতে পেরেছে মানুষ। কমিউনিস্ট কিংবা ইসলামি চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করেই বাঙালি জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষ। কমিউনিস্টরা বলেছে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা। নিজ দেশকে তারা সেই আন্তর্জাতিকতাবাদের অংশ বলে প্রচার করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ থাকে তার নিজের অভাব, সমস্যা, সংকট নিয়ে। অন্য দেশের নির্যাতিত মানুষদের জন্য তার মর্মযাতনা থাকতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই তা নিজের কষ্ট, সংগ্রামের চেয়ে বড় নয়। ফলে, আন্তর্জাতিকতাবাদ এখানে বেড়ে উঠতে পারেনি। এবং এক সময় দেখা গেছে বিপ্লব প্রচারের জন্য সমাজতন্ত্রী টাকার আমদানি বন্ধ হয়ে যেতেই এই আন্দোলনে মরিচা ধরেছে।

অন্যদিকে, আরব–উদ্ভূত ধর্মীয় রাজনীতিও এই দেশের হালে পানি পায়নি একই কারণে। মানুষ নিজেকে দেশের অংশ বলে ভাবতে শুরু করেছে। আরবের খেজুর সংস্কৃতি দিয়ে এ দেশের ডাল–ভাতের চাহিদা মিটবে না, সেটা বুঝতে সময় নেয়নি আইয়ুবী স্বৈরশাসনের আমলে।

অথচ সেই আরব সংস্কৃতির রমরমায় বাঙালি তথা এই দেশের মানুষ আজ নতুন করে আবার আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছে। সুফিবাদকে একেবারে অগ্রাহ্য করে কট্টর সালাফিবাদের দিকে রওনা দিল বাঙালি মুসলমান।

কেন এমন হলো?

ছয়.

সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এগোলে এই জেহাদি জোশের একটা প্যাটার্ন হয়তো বোঝা সম্ভব হবে।

যে কোনো জাতীয়তাবাদের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদও বাঙালির মনে অনেক স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিল। বুঝিয়েছিল, অসাম্প্রদায়িকতাই মুক্তির পথ দেখাবে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলতে হবে দেশ। দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে দেশ গড়ার কাজটি যখনই হোঁচট খেয়েছে, তখন জাতীয়তাবাদও হোঁচট খেয়েছে। আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করার দিকে এগিয়েছে ইসলামি জাতীয়তাবাদ। ইসলাম যদি সকল মুসলমানকে এক করতে পারত, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের একটাই দেশ থাকত, কিন্তু সেখানে এতগুলো আলাদা দেশ কেন?

বাঙালি জাতীয়তাবাদ যখন স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারল না, এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করা হলো, তারপর থেকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক–সামাজিক–সাংস্কৃতিক জীবনটা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে, বেহুলার বাসরঘরে কী করে সাম্প্রদায়িকতার সাপ ঢুকে পড়ল।

সাত.

বাঙালি মুসলমান টেরও পেল না, কীভাবে তারা রাজনীতির শিকার হয়েছে। একই কথা বাঙালি হিন্দুর ক্ষেত্রেও বলা চলে। ১৯০৫ সালে বাঙালি হিন্দু যখন বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তখন বাঙালি সত্তাই ছিল প্রধান পরিচয়। কিন্তু এরপর থেকেই ধীরে ধীরে বাঙালি হিন্দু প্রভাবিত হলো নিখিল ভারতীয় রাজনীতি দিয়ে, এবং কংগ্রেস নেতৃত্বেও গোঁড়াদের অবস্থান দৃঢ় হয়ে গেল। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা তখন হয়ে গেল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। ফলে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণ শঙ্কর রায় যখন দেশভাগের সময় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করছেন, তখন বাংলার হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় পরিচয়টাকে জাতীয় পরিচয়ের চেয়ে বড় করে দেখেছিল। পূর্ব বাংলার মুসলিমরাও কিছুদিন অবিভক্ত বঙ্গের পক্ষে লড়াই করে একসময় খণ্ডিত বাংলাকে মেনে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে এসেছিল। সেই অস্থির সময়টি নিয়ে যে যার মতো ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু সে সময় জাতিগত পরিচয়ে বলীয়ান হতে না পারাই যে পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার আগুনকে উসকে দিয়েছে, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আট.

তাই ভাবতে হবে—ধর্মচর্চার ভার কাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? এখন তো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে মসজিদ অনেক বেশি যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চা মোটেই অনুপ্রেরণাদায়ক অবস্থানে নেই। শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের মধ্যেও চর্চাহীন, প্রজ্ঞাহীন মুফতে টাকা বানানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে, নৈতিকভাবে দৃঢ় অবস্থান ধরে রেখে কোনো বিষয়ে কথা বলার মতো মানুষ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজ আদায় করতে মসজিদে ভিড় করেন মানুষ। সে সময় মসজিদ এলাকায় যে আলোচনা হয়, যে খুতবা শুনে বাড়ি ফেরেন ধর্মভীরু মুসলমান, তাতে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর মতো বহু উপাদান থাকে। ধর্মের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। কারণ মসজিদ এলাকায় এই ধরনের ধর্মের লেবাসধারী মানুষেরই আধিক্য। এরা যুক্তি মানে না।

একজন মুসলমানের কাছে যেমন মসজিদ, একজন হিন্দুর কাছে তেমন মন্দির, খ্রিষ্টানের কাছে চার্চ, বৌদ্ধের কাছে প্যাগোডা ঠিক তেমন। যার যার ধর্ম তার তার। যিনি যে ধর্ম পালন করছেন, তিনি তার ধর্মের অনুশাসন মেনে চলবেন। কিন্তু ধর্মটাকে অর্ধশিক্ষিত মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফলেই এই গোল বেঁধেছে। প্রচলিত ধারণা মতে, উচ্চশিক্ষা লাভকারী মানুষই শিক্ষিত। কথাটা অসার। বহুযুগের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় মানুষ যে বিদ্যা করায়ত্ত করেছে, তার যে শক্তি আছে, তা অমূল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ না নিয়েই সেই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কৃষক ফসল ফলায়। কোন জমিতে কতটুকু সার দিতে হবে, কোন সময়টা ফসল রোপণের জন্য উৎকৃষ্ট সময়, কখন ফসল কাটতে হবে এগুলো বছরের পর বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই কৃষক করে যায়। বিজ্ঞান হয়তো সেই শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে আরও কিছু কাজ করে, যা এই প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে।

তাই তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের চেয়ে জীবনের শিক্ষালাভ করেছেন যিনি প্রকৃতি থেকে, তিনি নিশ্চয়ই পিছিয়ে পড়া মানুষ নন। গোল বাধে অর্ধশিক্ষিত মানুষ নিয়ে। এরা না বুঝে বা নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজের মতো কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে নেয়। যেহেতু তাদের কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না, সেহেতু এরা কল্পিত ভাবনাকেই সত্য বলে চালিয়ে দিতে চায় এবং ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করার রীতি নেই বলে সবাই চুপ করে থাকে। সাধারণ মানুষ ভুলেই যায় যে, প্রশ্নটি ধর্ম নিয়ে নয়, ধর্মের অপব্যাখ্যা নিয়ে। ফলে ওয়াজ, মসজিদের ভুল বয়ানগুলোই ছড়িয়ে যায় সমাজে, সমাজ তার যৌক্তিক অবস্থান হারায় এবং ধীরে ধীরে অন্ধবিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হয়।

এখন একটি বিষয় আলোচনায় আসা দরকার। দেশের একটা বড় অংশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশ নেই, দেশের মানুষ নেই, দেশের ইতিহাস নেই, ধর্মীয় পরিচয়টাই সেখানে তার একমাত্র পরিচয়—এ রকম একটা জেলখানা যারা বানিয়েছে, তাদের কাছ থেকে সুস্থ চিন্তা আশা করা যায় না। দেশের উৎপাদনের সঙ্গে এদের যোগাযোগের ব্যবস্থা কে করে দেবে। মসজিদ, মাদ্রাসা ছাড়া তো এদের চাকরির সুযোগ কম। তার মানে, ওই আবহ ছাড়া আর কোনো আবহের মধ্যেই তাদের যাওয়ার সুযোগ নেই। এ রকম জীবনে হতাশা আসাটা স্বাভাবিক। ঢলে তারা কীভাবে অন্যের দুঃখ, কষ্ট অনুভব করবে?

নয়.

নয়.

ধর্ম, আরববিশ্ব, মুসলমান পরিচয় ইত্যাদি আসলে কোনো ব্যাপারই নয়। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে নিজের অপরাধকে ঢেকে ফেলার এক অদ্ভুত খেলায় নিয়োজিত হয়েছে বাংলাদেশের ধর্ম ব্যবসায়ীরা। আর সেটাকেই ধর্মীয় বিধান বলে চালানোর চেষ্টা করছে।

দশ.

আমাদের স্কুলের নাম ছিল সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চ বিদ্যালয়। আমার কাছের বন্ধুদের একজন ছিল জয়ন্ত কুমার ভৌমিক। গত শতাব্দীর সাত ও আটের দশকে স্কুলের নামটি হিন্দু নাম কিনা, জয়ন্ত হিন্দু হয়েও আমার কাছের বন্ধুদের একজন কেন, সে প্রশ্ন ওঠেনি কখনো। অমরজ্যোতি ক্লাবে খেলার সময় আমাদের ওয়ানডাউন ব্যাটসম্যান সৌমিত্র বা টুটুলকে কখনোই ধর্ম পরিচয় দিয়ে বিচার করিনি আমরা। আমার আর সৌমিত্রের জুটি একসঙ্গে অনেকটা সময় ক্রিজে কাটিয়েছি। তখন আমাদের একটাই পরিচয়, রান করে দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। এখন কেন ধর্ম পরিচয়টা বড় হয়ে উঠছে?

বড় হয়ে উঠছে এ কারণে যে, পরিবারে ধর্ম–সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফেসবুকে স্ট্যাটাস কিংবা স্ট্যাটাসের মন্তব্যগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমরা কোথায় আছি। নারী সম্পর্কে অধিকাংশ পুরুষের অবস্থানও টের পাবেন।

এগারো.

যারা এই অপঘাত থেকে বাঁচাতে পারত, তারা সময়মতো নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। অনেকেই ফেসবুকে, পত্রিকার লেখালেখিতে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন, অথচ যে সংকটকালে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, সে কাজটি প্রতিবেশীরা করেননি। ধর্মীয় সহনশীলতা থাকলে তো স্থানীয় মুসলমানেরাই হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। কোথাও কোথাও যে সে রকম ঘটনা ঘটেনি, তা–ও নয়। কিন্তু মতলববাজরা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে নিয়েছিল আগেই।

আমাদের যে পোক্ত সমাজ ছিল, তার বন্ধন শিথিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভারতের কথা টেনে আনার কোনো দরকার নেই। ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদ যদি বিজেপির মাধ্যমে প্রসারিত হয়, তাহলে সেটাও ভারতের জনজীবনের জন্য খুবই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। তার নিন্দা জানাব। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু মুসলমানের অন্যায়কে জায়েজ করার জন্য ভারতের হিন্দুকে টেনে আনার কোনো অর্থ নেই। সেটাও মতলববাজির চূড়ান্ত।

বারো.

সমাজটা হারিয়ে গেছে। সমাজের বন্ধন শিথিল হয়েছে। ধর্মবিদ্বেষ বেড়েছে।

সমাজ হারিয়ে যাওয়ার পেছনে যে কারণগুলো আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিন্ন হওয়া। দেশের মানুষ সাংস্কৃতিক জীবনযাপনে অংশ নিচ্ছে কম। সংস্কৃতিই তো মানুষে মানুষে মিলন আনে। সিনেমা, নাটক, যাত্রার অভিনয় দেখে, সংলাপ শুনে মানুষের মনে বোধ জন্মায়, গানের সুরে সে বুঝতে পারে, হৃদয়ে ভালোবাসা, দেশপ্রেমের চাষবাস করার প্রয়োজনীয়তা। বৈশাখী মেলা, নবান্ন, পিঠা উৎসব ইত্যাদি পোক্ত করে সামাজিক বন্ধন।

সে সব মুছে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ছে। ছুটছে টাকার পেছনে। আরা ছুটছে ধর্মান্ধতার পেছনে। তাই এই আলগা হয়ে যাওয়া বাঁধনকে পোক্ত করা খুব দরকার। কিন্তু তার আলামত পাচ্ছি না।

আর রাজনীতি? এ ধরনের নিন্দনীয় ঘটনা ঘটার সময় জনপ্রতিনিধিরা কোথায় থাকেন? তারা কেন মানুষকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন না? তাঁরা চাইলেই নিজ সংগঠনের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারেন।

পাশের বাড়ির মানুষটাও তো পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন? কেন দাঁড়ান না?

ওই যে বললাম, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর। এটা রবীন্দ্রনাথের কথা। ‘রথের রশি’তে লিখেছিলেন তিনি। সেই বাঁধন পোক্ত হবে কিনা, তা নির্ভর করছে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের ওপর। সেটা আপাতত খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন গিয়েছিলাম, তখন প্রথম বর্ষে আমাদের শহরে পড়তে এল রাজন, সেটা ১৯৮৭ সাল। রোস্তভ নামে একটি শহরে প্রস্তুতিপর্বের পড়াশোনা শেষ করে ক্রাসনাদারে এসেছে। মেডিকেলে পড়বে। আমি সদ্য কুবান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ক্লাস শুরু করেছি। আমাদের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সুবিধা ছিল, ক্যাম্পাসেই ক্লাস হতো। সারা শহর ছুটোছুটি করতে হতো না। রাজনদের ক্লাস হতো সারা শহরে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ভবনে। ফলে ওদের কষ্টটা ছিল বেশি। ট্রাম, ট্রলিবাস, বাস ব্যবহার করে ক্লাস করত ওরা।

একটু অবসর পেলেই রাজন চলে আসত আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে। সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা নানা ধরনের আলোচনা করতাম। সে আলোচনায় থাকত সমাজ বদলের কথা, খোঁজা হতো সাংস্কৃতিক মুক্তির উপায়। তখন আর আমাদের বয়স কত? কুড়ির এপাশ–ওপাশ। কিন্তু ভাবনাগুলো ছিল প্রখর ভালোবাসায় ঘেরা।

রাজনকে কখনোই আমার মনে হয়নি, ও হিন্দু, কিংবা আমাকেও কখনো মুসলমান ভেবে রাজন কথা বলেনি। এখন ভাবি, সে সময়টায় কী করে আমরা ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করে সম্পর্কগুলো গড়ে নিতাম? বলতেই হয়, আমাদের ক্রাসনাদার শহরে জহরদা, শ্যামলদা, বিবেকদা, প্রবীরদা, প্রশান্তদা, সমিত ছিল। কিন্তু এদের কাউকেই কখনো হিন্দু মনে করিনি। জহরদা পরপর দুবার আমাদের শহরের বাঙালি ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। সমিত ছিল একবার।

তার মানে কি সে সময়টায় স্বাধীনতার অঙ্গীকারের একটা রেশ ছিল মানুষের মনে? আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে পুরো বাঙালি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীর মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছিল। তারই রেশ রয়ে গিয়েছিল? সেটাই কি এই বন্ধুতার কারণ?

দুই.

পরে ভেবে দেখেছি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ মানস গঠনে সাহায্য করেছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বড় ছিল পারিবারিক শিক্ষা। সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ছেলেমেয়েরা পড়তে যেত, তাদের বেশির ভাগই পারিবারিকভাবে ছিল অগ্রসর মানুষ। তাদের কাছে আন্তর্জাতিকতাবাদ, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা কোনো কৃত্রিম বিষয় ছিল না। হয়তো সেটাই ছিল এই বন্ধনের একটা বড় কারণ। এখনো তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এখনো মনে হয় না, তারা অনেক দূরের মানুষ।

এ বছর দুর্গা পূজায় রাজন চেয়েছিল বড় করে উৎসব করবে। কিন্তু পূজামণ্ডপে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, মানুষ হত্যা ইত্যাদির কারণে ওর পূজার আনন্দ মাটি হয়ে গিয়েছিল।

বিজয়া দশমীর দিন তাই ওর বাড়িতে রাতে শুধু আমার পরিবারই ছিল আমন্ত্রিত। আর কেউ নয়। আমরা সহিংসতার আবহে নিজেদের মতো থাকতে চেষ্টা করেছি। ভাবতে চেষ্টা করেছি, সবকিছুর পরও একটা উজ্জ্বল আলো হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু সে ভাবনা যে ধীরে ধীরে একেবারেই অবাস্তব হয়ে উঠছে, সেটা ভেবেও মনে কাঁটা দিয়েছে।

তিন.

বাঙালি হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কের শুরুটা নিয়ে ভাবলে অনেক কিছু পরিষ্কার হবে। অন্ধতা যাদের গ্রাস করেছে, তাদের ভাবনায় আলো ফেলার জন্যই তা বলতে হবে।

বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশই দেশজ মুসলমান, অর্থাৎ ধর্মান্তরিত মুসলমান। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সুফি দরবেশরাই বাংলায় এসেছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য। বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের অনেক আগে থেকেই ধর্মান্তরকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার মানে, একহাতে কোরআন, অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে মুসলমানরা বলপূর্বক অন্য ধর্মের মানুষকে ধর্মান্তরিত করছিল, এটা আসরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারের ফল। এ দেশের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার একটা বড় কারণ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার আকুতি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল সেন–বর্মণ ও দেব শাসকেরা। খেয়াল করলেই দেখা যাবে, বাংলার উত্তর ও পূর্ব অংশে বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল বেশি। পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব থাকলেও কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পাল শাসনের সমাপ্তিতে যে সেন শাসন শুরু হলো, তা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন। অত্যাচারের মাত্রা ভয়াবহরকম হয়ে উঠেছিল। তখন বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।

বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পর সুফিদের আগমন আরও বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ছিল উদার। ইসলাম ধর্ম অন্তত তত্ত্বগতভাবে মানুষে মানুষে সমানাধিকার দেয়। তার ছোঁয়া লাগলে এই ধর্মের কারও জাত যায় না। কোরআন পড়তে তার কোনো বাধা নেই। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সুফিদের আমন্ত্রণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। কখনোই যে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলমানেরা চাপ দেয়নি, সে কথা বলা যাবে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল শোষণে জর্জরিত হয়েই মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পর সুফিদের আগমন আরও বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ছিল উদার। ইসলাম ধর্ম অন্তত তত্ত্বগতভাবে মানুষে মানুষে সমানাধিকার দেয়। তার ছোঁয়া লাগলে এই ধর্মের কারও জাত যায় না। কোরআন পড়তে তার কোনো বাধা নেই। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সুফিদের আমন্ত্রণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। কখনোই যে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলমানেরা চাপ দেয়নি, সে কথা বলা যাবে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল শোষণে জর্জরিত হয়েই মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলা দরকার। সুফিদের সাধনায় বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় যোগের প্রভাব পড়েছিল। তারও আগে ভারতে তান্ত্রিক ধর্মকর্মের ওপর বিশ্বাস ছিল। তান্ত্রিক গুরুরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হতো। সুফি দরবেশদের সাধনাও অনেকটা তান্ত্রিক সাধনা বলে মনে করা হতো। সুফিরা ইসলামের শরিয়তি বিধান মেনে চলতেন না। ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না তাদের। ফলে খুব সহজেই সাধারণ মানুষ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়।

এ তো গেল নিম্নবিত্ত মানুষের ইসলাম গ্রহণের কথা। হিন্দু উচ্চবিত্ত মানুষের ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে ছিল, মুসলমান হলে জিজিয়া কর দিতে হতো না, উচ্চ রাজপদ লাভ করার সুযোগ আসত। এ ছাড়াও আরেকটা অদ্ভুত কারণে ধর্ম পরিবর্তন করতেন তারা। হিন্দু ধর্মের ভয়াবহ ছুৎমার্গ, অর্থাৎ স্পর্শদোষ, খাদ্যদোষ, দৃষ্টিদোষ ইত্যাদির কারণে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীকেই সমাজে পতিত করে রাখা হতো। গোষ্ঠীসমেত তাদের সমাজচ্যুত করা হতো। তখন উপায়ন্তর না দেখে তারা ধর্ম পরিবর্তন করতেন।

বাংলার শাসনকর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত মুসলমান। তবে নবাবি আমলে যারা মোগল সাম্রাজ্যকে অগ্রাহ্য করে বাংলা শাসন করেছেন, তারা এই দেশের মানুষের মতোই দিনযাপন করতেন। তারা লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মোগল শাসকেরা যাদের শাসন করতে পাঠাতেন, তারা চলে যাওয়ার সময় এ দেশের সম্পদও নিয়ে যেতেন।

এত কথা এখানে বলার উদ্দেশ্য হলো:

ক. বাংলার বৌদ্ধ ও হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। অধিকাংশ ধর্মান্তর ঘটে সুফিবাদের প্রভাবে।

খ. সুফিবাদ শরিয়তি বিধান মেনে চলত না। সুফিবাদী ধারার ইসলাম এবং লোকজ সংস্কৃতির মিশ্রণেই গড়ে উঠেছিল এ দেশের ইসলাম।

গ. এ দেশে যারা মুসলিম হিসেবে বসবাস করছেন, তাদের প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত মুসলমান। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের থেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এ দেশের মাটিতেই প্রথিত। আরবদেশের সংস্কৃতি থেকে তা বেড়ে ওঠেনি।

ঘ. খুব অল্পসংখ্যক বিদেশি শাসক এ দেশ শাসন করেছে। তাদের উত্তরাধিকার এত অধিক সংখ্যক নয়, যে নিজেদের আরব–বংশোদ্ভূত বলে দাবি করা যায়।

চার.

সম্প্রদায়–প্রশ্নে আমরা হেরে গেলাম কখন?

মনে করার কোনো কারণ নেই, এ দেশে হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক আগে সোনায় সোহাগা ছিল। জাত–পাতের প্রশ্নে হিন্দুবাড়ি ছিল (মূলত ব্রাহ্মণ) ভীষণরকম রক্ষণশীল। সেখানে মুসলমান ছেলেমেয়েদের খাওয়া–দাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কয়েকটি আত্মজীবনী পড়ে মনে হয়েছে, এ ব্যাপারে কট্টর মৌলবাদ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। ইংরেজ আমলে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যে নতুন আলো এসে পড়ায় (যাকে অনেকেই বাংলার রেনেসাঁ নামে আখ্যায়িত করেন) অনেক ধরনের রক্ষণশীলতা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। মূলত ইউরোপীয় মূল্যবোধের কারণে তারা অনেক বেশি উদারপন্থী হয়ে ওঠেন। কিন্তু অনগ্রসর গোটা ভারতের রক্ষণশীল মানসিকতা যেমন তার বিকাশের অন্তরায় ছিল, তেমনি দেশজ সংস্কৃতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল বলে এই মূল্যবোধ খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেনি। ফলে বাংলার রেনেসাঁ বেশ কিছু ভালো স্বপ্ন দেখিয়েছে বটে, কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলানো হয়নি বলে সারা দেশের মানুষকে উদ্বেলিত করতে পারেনি।

বাঙালি মুসলমান তার মুক্তির পথ খুঁজেছে আরও পরে। এবং তা ইংরেজদের হাত ধরেই। সে সব ইতিহাস এখানে না বলে শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করার সময় যে প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, তা হলো হাজার বছর ধরে আচরিত ধর্মবোধের সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার সাংঘর্ষিক জায়গাগুলোকে আলোচনায় আনা। এবং প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার ছিল, কীভাবে মানুষকে মানবিক হতে হবে।

পাঁচ.

পাঁচ.

মুক্তবুদ্ধির চর্চাটা রয়ে গেল কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ মানুষের মধ্যে। এই ‘শিক্ষিত’ মানুষের বাইরে যে গোটা দেশটা ছিল, সেটা কিন্তু এই আলোয় উদ্ভাসিত হলো না। রাজনীতি থেকে একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা খানিক স্পষ্ট হবে। এ দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করে যারা রাজনীতি করল, তাদের সিংহভাগই ছিলেন সাম্যবাদী। কিন্তু তাদের এই আত্মত্যাগ, সাম্যবাদী চেতনা কেন সাধারণ মানুষ গ্রহণ করল না? কমিউনিস্ট আন্দোলন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন হিসেবেই বিকশিত হলো, নিম্নবিত্ত মানুষকে বাঁচানোর এই লড়াইয়ে নিম্নবিত্ত মানুষ কেন আকৃষ্ট হলো না? কেন মানুষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যেই খুঁজল মুক্তির পথ?

এখন মনে হয়, এর বড় কারণটিই হলো, দেশের সংস্কৃতির শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে যখন দেশের লাঞ্ছনা, বঞ্চনার কথা বলেছে কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা, তখন তা সহজেই বুঝতে পেরেছে মানুষ। কমিউনিস্ট কিংবা ইসলামি চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করেই বাঙালি জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষ। কমিউনিস্টরা বলেছে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা। নিজ দেশকে তারা সেই আন্তর্জাতিকতাবাদের অংশ বলে প্রচার করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ থাকে তার নিজের অভাব, সমস্যা, সংকট নিয়ে। অন্য দেশের নির্যাতিত মানুষদের জন্য তার মর্মযাতনা থাকতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই তা নিজের কষ্ট, সংগ্রামের চেয়ে বড় নয়। ফলে, আন্তর্জাতিকতাবাদ এখানে বেড়ে উঠতে পারেনি। এবং এক সময় দেখা গেছে বিপ্লব প্রচারের জন্য সমাজতন্ত্রী টাকার আমদানি বন্ধ হয়ে যেতেই এই আন্দোলনে মরিচা ধরেছে।

অন্যদিকে, আরব–উদ্ভূত ধর্মীয় রাজনীতিও এই দেশের হালে পানি পায়নি একই কারণে। মানুষ নিজেকে দেশের অংশ বলে ভাবতে শুরু করেছে। আরবের খেজুর সংস্কৃতি দিয়ে এ দেশের ডাল–ভাতের চাহিদা মিটবে না, সেটা বুঝতে সময় নেয়নি আইয়ুবী স্বৈরশাসনের আমলে।

অথচ সেই আরব সংস্কৃতির রমরমায় বাঙালি তথা এই দেশের মানুষ আজ নতুন করে আবার আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছে। সুফিবাদকে একেবারে অগ্রাহ্য করে কট্টর সালাফিবাদের দিকে রওনা দিল বাঙালি মুসলমান।

কেন এমন হলো?

ছয়.

সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এগোলে এই জেহাদি জোশের একটা প্যাটার্ন হয়তো বোঝা সম্ভব হবে।

যে কোনো জাতীয়তাবাদের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদও বাঙালির মনে অনেক স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিল। বুঝিয়েছিল, অসাম্প্রদায়িকতাই মুক্তির পথ দেখাবে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলতে হবে দেশ। দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে দেশ গড়ার কাজটি যখনই হোঁচট খেয়েছে, তখন জাতীয়তাবাদও হোঁচট খেয়েছে। আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করার দিকে এগিয়েছে ইসলামি জাতীয়তাবাদ। ইসলাম যদি সকল মুসলমানকে এক করতে পারত, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের একটাই দেশ থাকত, কিন্তু সেখানে এতগুলো আলাদা দেশ কেন?

বাঙালি জাতীয়তাবাদ যখন স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারল না, এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করা হলো, তারপর থেকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক–সামাজিক–সাংস্কৃতিক জীবনটা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে, বেহুলার বাসরঘরে কী করে সাম্প্রদায়িকতার সাপ ঢুকে পড়ল।

সাত.

বাঙালি মুসলমান টেরও পেল না, কীভাবে তারা রাজনীতির শিকার হয়েছে। একই কথা বাঙালি হিন্দুর ক্ষেত্রেও বলা চলে। ১৯০৫ সালে বাঙালি হিন্দু যখন বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তখন বাঙালি সত্তাই ছিল প্রধান পরিচয়। কিন্তু এরপর থেকেই ধীরে ধীরে বাঙালি হিন্দু প্রভাবিত হলো নিখিল ভারতীয় রাজনীতি দিয়ে, এবং কংগ্রেস নেতৃত্বেও গোঁড়াদের অবস্থান দৃঢ় হয়ে গেল। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা তখন হয়ে গেল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। ফলে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণ শঙ্কর রায় যখন দেশভাগের সময় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করছেন, তখন বাংলার হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় পরিচয়টাকে জাতীয় পরিচয়ের চেয়ে বড় করে দেখেছিল। পূর্ব বাংলার মুসলিমরাও কিছুদিন অবিভক্ত বঙ্গের পক্ষে লড়াই করে একসময় খণ্ডিত বাংলাকে মেনে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে এসেছিল। সেই অস্থির সময়টি নিয়ে যে যার মতো ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু সে সময় জাতিগত পরিচয়ে বলীয়ান হতে না পারাই যে পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার আগুনকে উসকে দিয়েছে, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আট.

তাই ভাবতে হবে—ধর্মচর্চার ভার কাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? এখন তো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে মসজিদ অনেক বেশি যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চা মোটেই অনুপ্রেরণাদায়ক অবস্থানে নেই। শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের মধ্যেও চর্চাহীন, প্রজ্ঞাহীন মুফতে টাকা বানানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে, নৈতিকভাবে দৃঢ় অবস্থান ধরে রেখে কোনো বিষয়ে কথা বলার মতো মানুষ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজ আদায় করতে মসজিদে ভিড় করেন মানুষ। সে সময় মসজিদ এলাকায় যে আলোচনা হয়, যে খুতবা শুনে বাড়ি ফেরেন ধর্মভীরু মুসলমান, তাতে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর মতো বহু উপাদান থাকে। ধর্মের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। কারণ মসজিদ এলাকায় এই ধরনের ধর্মের লেবাসধারী মানুষেরই আধিক্য। এরা যুক্তি মানে না।

একজন মুসলমানের কাছে যেমন মসজিদ, একজন হিন্দুর কাছে তেমন মন্দির, খ্রিষ্টানের কাছে চার্চ, বৌদ্ধের কাছে প্যাগোডা ঠিক তেমন। যার যার ধর্ম তার তার। যিনি যে ধর্ম পালন করছেন, তিনি তার ধর্মের অনুশাসন মেনে চলবেন। কিন্তু ধর্মটাকে অর্ধশিক্ষিত মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফলেই এই গোল বেঁধেছে। প্রচলিত ধারণা মতে, উচ্চশিক্ষা লাভকারী মানুষই শিক্ষিত। কথাটা অসার। বহুযুগের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় মানুষ যে বিদ্যা করায়ত্ত করেছে, তার যে শক্তি আছে, তা অমূল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ না নিয়েই সেই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কৃষক ফসল ফলায়। কোন জমিতে কতটুকু সার দিতে হবে, কোন সময়টা ফসল রোপণের জন্য উৎকৃষ্ট সময়, কখন ফসল কাটতে হবে এগুলো বছরের পর বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই কৃষক করে যায়। বিজ্ঞান হয়তো সেই শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে আরও কিছু কাজ করে, যা এই প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে।

তাই তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের চেয়ে জীবনের শিক্ষালাভ করেছেন যিনি প্রকৃতি থেকে, তিনি নিশ্চয়ই পিছিয়ে পড়া মানুষ নন। গোল বাধে অর্ধশিক্ষিত মানুষ নিয়ে। এরা না বুঝে বা নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজের মতো কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে নেয়। যেহেতু তাদের কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না, সেহেতু এরা কল্পিত ভাবনাকেই সত্য বলে চালিয়ে দিতে চায় এবং ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করার রীতি নেই বলে সবাই চুপ করে থাকে। সাধারণ মানুষ ভুলেই যায় যে, প্রশ্নটি ধর্ম নিয়ে নয়, ধর্মের অপব্যাখ্যা নিয়ে। ফলে ওয়াজ, মসজিদের ভুল বয়ানগুলোই ছড়িয়ে যায় সমাজে, সমাজ তার যৌক্তিক অবস্থান হারায় এবং ধীরে ধীরে অন্ধবিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হয়।

এখন একটি বিষয় আলোচনায় আসা দরকার। দেশের একটা বড় অংশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশ নেই, দেশের মানুষ নেই, দেশের ইতিহাস নেই, ধর্মীয় পরিচয়টাই সেখানে তার একমাত্র পরিচয়—এ রকম একটা জেলখানা যারা বানিয়েছে, তাদের কাছ থেকে সুস্থ চিন্তা আশা করা যায় না। দেশের উৎপাদনের সঙ্গে এদের যোগাযোগের ব্যবস্থা কে করে দেবে। মসজিদ, মাদ্রাসা ছাড়া তো এদের চাকরির সুযোগ কম। তার মানে, ওই আবহ ছাড়া আর কোনো আবহের মধ্যেই তাদের যাওয়ার সুযোগ নেই। এ রকম জীবনে হতাশা আসাটা স্বাভাবিক। ঢলে তারা কীভাবে অন্যের দুঃখ, কষ্ট অনুভব করবে?

নয়.

নয়.

ধর্ম, আরববিশ্ব, মুসলমান পরিচয় ইত্যাদি আসলে কোনো ব্যাপারই নয়। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে নিজের অপরাধকে ঢেকে ফেলার এক অদ্ভুত খেলায় নিয়োজিত হয়েছে বাংলাদেশের ধর্ম ব্যবসায়ীরা। আর সেটাকেই ধর্মীয় বিধান বলে চালানোর চেষ্টা করছে।

দশ.

আমাদের স্কুলের নাম ছিল সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চ বিদ্যালয়। আমার কাছের বন্ধুদের একজন ছিল জয়ন্ত কুমার ভৌমিক। গত শতাব্দীর সাত ও আটের দশকে স্কুলের নামটি হিন্দু নাম কিনা, জয়ন্ত হিন্দু হয়েও আমার কাছের বন্ধুদের একজন কেন, সে প্রশ্ন ওঠেনি কখনো। অমরজ্যোতি ক্লাবে খেলার সময় আমাদের ওয়ানডাউন ব্যাটসম্যান সৌমিত্র বা টুটুলকে কখনোই ধর্ম পরিচয় দিয়ে বিচার করিনি আমরা। আমার আর সৌমিত্রের জুটি একসঙ্গে অনেকটা সময় ক্রিজে কাটিয়েছি। তখন আমাদের একটাই পরিচয়, রান করে দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। এখন কেন ধর্ম পরিচয়টা বড় হয়ে উঠছে?

বড় হয়ে উঠছে এ কারণে যে, পরিবারে ধর্ম–সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফেসবুকে স্ট্যাটাস কিংবা স্ট্যাটাসের মন্তব্যগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমরা কোথায় আছি। নারী সম্পর্কে অধিকাংশ পুরুষের অবস্থানও টের পাবেন।

এগারো.

যারা এই অপঘাত থেকে বাঁচাতে পারত, তারা সময়মতো নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। অনেকেই ফেসবুকে, পত্রিকার লেখালেখিতে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন, অথচ যে সংকটকালে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, সে কাজটি প্রতিবেশীরা করেননি। ধর্মীয় সহনশীলতা থাকলে তো স্থানীয় মুসলমানেরাই হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। কোথাও কোথাও যে সে রকম ঘটনা ঘটেনি, তা–ও নয়। কিন্তু মতলববাজরা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে নিয়েছিল আগেই।

আমাদের যে পোক্ত সমাজ ছিল, তার বন্ধন শিথিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভারতের কথা টেনে আনার কোনো দরকার নেই। ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদ যদি বিজেপির মাধ্যমে প্রসারিত হয়, তাহলে সেটাও ভারতের জনজীবনের জন্য খুবই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। তার নিন্দা জানাব। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু মুসলমানের অন্যায়কে জায়েজ করার জন্য ভারতের হিন্দুকে টেনে আনার কোনো অর্থ নেই। সেটাও মতলববাজির চূড়ান্ত।

বারো.

সমাজটা হারিয়ে গেছে। সমাজের বন্ধন শিথিল হয়েছে। ধর্মবিদ্বেষ বেড়েছে।

সমাজ হারিয়ে যাওয়ার পেছনে যে কারণগুলো আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিন্ন হওয়া। দেশের মানুষ সাংস্কৃতিক জীবনযাপনে অংশ নিচ্ছে কম। সংস্কৃতিই তো মানুষে মানুষে মিলন আনে। সিনেমা, নাটক, যাত্রার অভিনয় দেখে, সংলাপ শুনে মানুষের মনে বোধ জন্মায়, গানের সুরে সে বুঝতে পারে, হৃদয়ে ভালোবাসা, দেশপ্রেমের চাষবাস করার প্রয়োজনীয়তা। বৈশাখী মেলা, নবান্ন, পিঠা উৎসব ইত্যাদি পোক্ত করে সামাজিক বন্ধন।

সে সব মুছে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ছে। ছুটছে টাকার পেছনে। আরা ছুটছে ধর্মান্ধতার পেছনে। তাই এই আলগা হয়ে যাওয়া বাঁধনকে পোক্ত করা খুব দরকার। কিন্তু তার আলামত পাচ্ছি না।

আর রাজনীতি? এ ধরনের নিন্দনীয় ঘটনা ঘটার সময় জনপ্রতিনিধিরা কোথায় থাকেন? তারা কেন মানুষকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন না? তাঁরা চাইলেই নিজ সংগঠনের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারেন।

পাশের বাড়ির মানুষটাও তো পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন? কেন দাঁড়ান না?

ওই যে বললাম, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর। এটা রবীন্দ্রনাথের কথা। ‘রথের রশি’তে লিখেছিলেন তিনি। সেই বাঁধন পোক্ত হবে কিনা, তা নির্ভর করছে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের ওপর। সেটা আপাতত খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা।

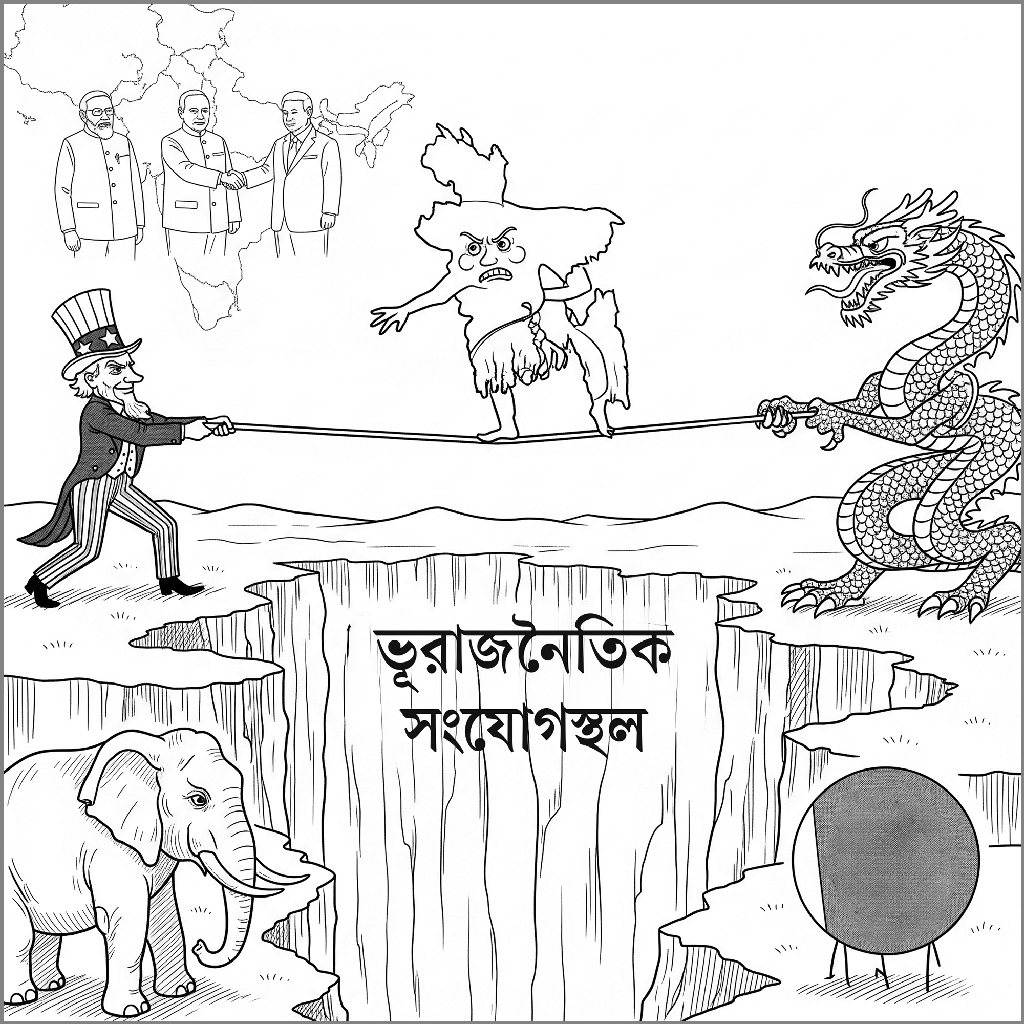

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক গভীর রূপান্তরের ভেতর দিয়ে গেছে। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলের পরিণতিতে যখন দেশে একধরনের দমন-পীড়ন ও এককেন্দ্রিক ক্ষমতার গঠন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তখন নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও নাগরিক সমাজ মিলে গড়ে তোলে এক অভাবিত প্রতিরোধ,

১৭ ঘণ্টা আগে

জুলাই অভ্যুত্থানের বছর পূর্তিতে আমাদের অর্জন কী, সে প্রশ্ন আজ সবার। জুলাই আন্দোলনের সময় কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য না থাকলেও শেখ হাসিনার পতনের পর মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল—রাষ্ট্রের যে পদ্ধতি শাসককে কর্তৃত্বপরায়ণ, স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্টে পরিণত করে, সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে।

১৮ ঘণ্টা আগে

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেই দেশে জাতীয় নির্বাচন হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে আগামী নির্বাচন নিয়ে সবচেয়ে আগ্রহী ও উৎসাহী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গত সোমবার বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে

১৮ ঘণ্টা আগে

লুটপাটের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন শেখ হাসিনা ও তাঁর দলবল। মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে তিনি সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়েছিলেন সম্পদ লুণ্ঠনের অধিকার। গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশে রয়ে গেছে লুটেরা সিন্ডিকেট। গণমাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লুটপাট, চাঁদাবাজি ও দখল

১ দিন আগে