একটি জাপানি লোককাহিনি দিয়ে শুরু করি। জাপানের এক পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করত এক বৃদ্ধ বাঁশকাটা শ্রমিক ও তার স্ত্রী। একদিন ওই বৃদ্ধ জঙ্গলে বাঁশ কাটতে গিয়ে হঠাৎ দেখে একটি কচি বাঁশ থেকে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে—জ্বলজ্বলে সোনালি আলো। কৌতূহলবশত সে বাঁশটি কাটল। দেখল, আঙুলের সমান ছোট্ট একটি মেয়েশিশু রয়েছে বাঁশের ভেতরে। অপরূপ মেয়েটি যেন সাধারণ কেউ না, এক দেবী। নিঃসন্তান বৃদ্ধ মেয়েটিকে বাড়ি নিয়ে যায়। সে ও তার স্ত্রী মিলে তাকে লালন-পালন করতে থাকে। আর নাম দেয় কাগুয়া-হিমে, যার অর্থ ‘চাঁদের উজ্জ্বল রাজকুমারী’।

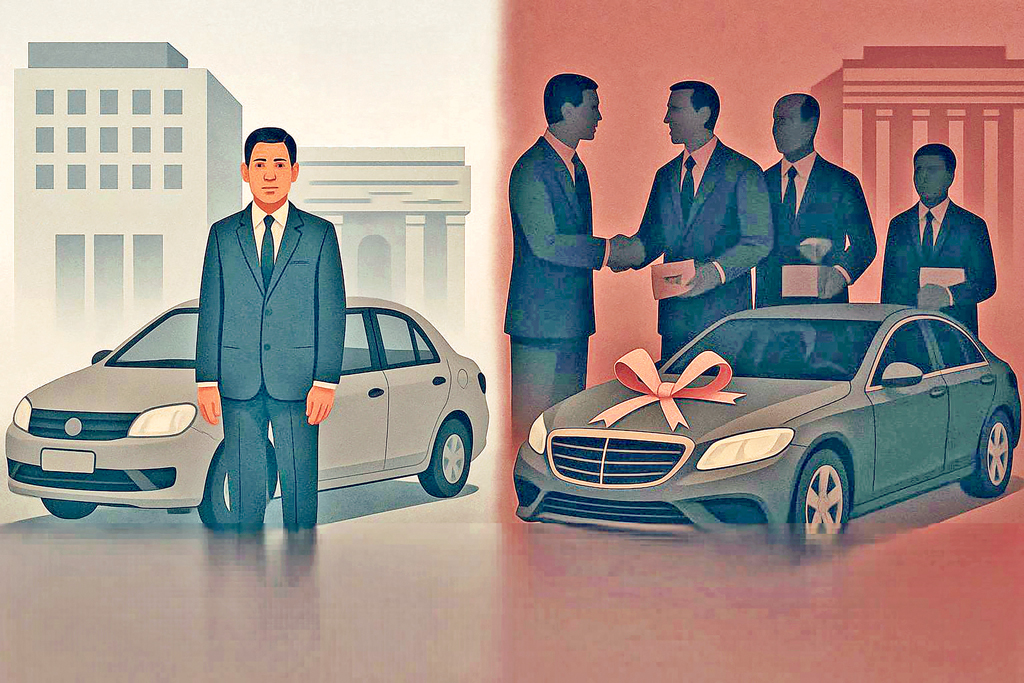

অল্প কয়েক দিনে কাগুয়া খুব দ্রুত বড় হয়ে যায়, সাধারন মানুষের মতো নয়, অস্বাভাবিকভাবেই এক আঙুলের মতো ছোট মেয়েটি অসম্ভব রূপবতী এক তরুণীতে পরিণত হয়। তার সৌন্দর্য, সৌম্যতা আর মায়াময় মনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। অসংখ্য পুরুষ তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু কাগুয়ার সেই ইচ্ছে নেই। পাঁচজন অভিজাত রাজপুত্র তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কাগুয়া কিছু শর্ত দেয়। বুদ্ধের পবিত্র পাথরের পাত্র, হোরাই পর্বতের রুপার ডাল, আগুনে পুড়ে যায় না এমন রঙিন মণি, ড্রাগনের গলার ঝুলানো রত্ন, সোনালি পাখির পালক—পাঁচজনকে এই পাঁচটি জিনিস এনে দিতে বলে কাগুয়া। যে সফল হবে তাকেই বিয়ে করবে সে। কিন্তু সবাই নকল জিনিস দিয়ে কাগুয়ার মন জয় করতে চায়। তাদের চালাকি কাগুয়া ধরে ফেলে। ফলে কাউকেই সে আর বিয়ে করে না। কাগুয়া আসলে বিয়েই করতে চাইছিল না।

একদিন জাপানের সম্রাটের কাছে পৌঁছে যায় কাগুয়া-হিমের রূপের বর্ণনা। সম্রাট প্রাসাদে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যান করে কাগুয়া। পরে সম্রাট নিজেই কাগুয়াকে দেখার জন্য তার বাড়িতে যায়। কাগুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়ে যায় সম্রাট। কিন্তু কাগুয়া শক্তিধর সম্রাটের প্রেম নিবেদনও ফিরিয়ে দেয়।

এক রাতে কাগুয়া চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ মা-বাবাকে বলে, ‘আমি এই পৃথিবীর কেউ নই। চাঁদের রাজ্য থেকে এসেছি। সময় হয়েছে আমার ফিরে যাওয়ার।’

এ কথা শুনে ওই বৃদ্ধ দম্পতি শোকাতুর হয়ে পড়ে। মেয়েকে তারা কিছুতেই কাছছাড়া করতে চায় না। কিন্তু এক পূর্ণিমার রাতে ঠিকই মেঘ ভেদ করে চাঁদের রথে চড়ে কাগুয়া-হিমেকে নিতে আসে তার রাজ্যের লোকজন। মা-বাবা, সম্রাটের তাবৎ সৈন্য—কেউই আটকাতে পারে না কাগুয়াকে। যাওয়ার আগে কাগুয়া তার পালিত মা-বাবাকে দিয়ে যায় একটি চিঠি ও অমরত্বের ওষুধ। আর বলে, ‘পৃথিবীর প্রতি আমার ভালোবাসা থাকবে, কিন্তু নিয়তি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।’

চাঁদের রথে উঠে দূর আকাশে বিলীন হয়ে যায় কাগুয়া। এদিকে অমরত্বের ওষুধ সম্রাটকে পাঠিয়ে দেয় ওই বৃদ্ধ দম্পতি। কিন্তু সম্রাট কাগুয়াকে ছাড়া কিচ্ছু চায় না। তাই সেই ওষুধ ফুজি পর্বতের চূড়ায় নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। জাপানিরা বলে, এখনো ফুজি পর্বত থেকে যে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়, তা ওই অমরত্বের ওষুধ পোড়ানোর ধোঁয়া!

২. বাঁশঝাড়ে পাওয়া চাঁদের রাজকুমারীকে নিয়ে ৯ম শতকের শেষ অথবা ১০ম শতকের শুরুতে অজ্ঞাত কোনো এক জাপানি লেখক এই গল্পটি লেখেন। ‘দ্য টেল অব দ্য ব্যাম্বু কাটার’ বা ‘দ্য টেল অব প্রিন্সেস কাগুয়া’ নামে পরিচিত এই গল্প থেকে বিখ্যাত জিবলি স্টুডিও নির্মাণ করেছে অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রও।

আর অনেকটা একইভাবে আমাদের দেশে সম্প্রতি এক ৯০ বছরের বৃদ্ধাকে পাওয়া গেছে বাঁশঝাড়ে। সেই বৃদ্ধা কোনো রাজকুমারী বা রানি নন, চাঁদের বুড়িও নন, এই পৃথিবীর একজন সাধারণ মানুষ। তাই তাঁকে নিয়ে কোনো লোককাহিনি রচিত হয়নি, কোনো সিনেমা বানানো হয়নি বরং ছোটখাটো খবর প্রকাশিত হয়েছে নানা গণমাধ্যমে।

বিমলা রানী নামের ওই বৃদ্ধার তিন সন্তান। কারও ঘরেই ঠাঁই হয় না তাঁর, তিন বেলা ঠিকমতো খাওয়াও পান না। তাই তাঁর আশ্রয় হয় বাড়ির পাশের বাঁশঝাড়ে। বগুড়া সদর উপজেলার বড় কুমিরা হিন্দুপাড়া গ্রামের হরিপদ চন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর স্ত্রী বিমলা রানীর জীবনে দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়ে। দুই কাঠমিস্ত্রি ও এক দরজি সন্তানের কেউই মা বিমলাকে ভরণপোষণ ও দেখভালের ভয়ে ঘরে রাখতে চান না। প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে দূরে রেখে আসেন। প্রতিবেশীরা দয়া করে কিছু খেতে দিলে পেট ভরে বিমলার।

শেষে যে কাণ্ডটা হলো তাতে প্রতিবেশীদের চাপে বিমলাকে মেজ ছেলে ঘরে তুললেও আবার সকাল হতেই বের করে দেন। সেদিন বিকেল পর্যন্ত বিমলার কপালে খাওয়া জোটেনি। সেনাবাহিনী এমন অমানবিক অভিযোগের খবর পেয়ে বাঁশঝাড়ে খুঁজে পায় বিমলাকে। সেনাসদস্যরা বৃদ্ধার ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়ে বিমলাকে ঘরে তুলে দেন। সঙ্গে দেন প্রয়োজনীয় খাবার। আর্থিক সমস্যা থাকলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ওই পরিবারকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই মানবিকতার জন্য কৃতজ্ঞতা।

৩. কাগুয়ার গল্পে একটু ফিরে আসি। চলচ্চিত্রে দেখানো হয়, চাঁদ থেকে ওই বাঁশকাটা বৃদ্ধের কাছে অনেক অনেক মণিরত্ন আর খুবই দামি ও সুন্দর সুন্দর কাপড় পাঠানো হয় কাগুয়ার জন্য। বৃদ্ধ সেগুলো যেমন কাগুয়াকে লালন-পালন করতে খরচ করে, তেমনি নিজেও অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে পড়ে। সঙ্গে কিছুটা অহংকারীও। একসময় বিয়েতে রাজি হওয়ার জন্যও কাগুয়াকে জোরাজুরি করে। কিন্তু যখন কাগুয়ার চাঁদে ফিরে যাওয়ার সময় হয়, তখন বৃদ্ধ বুঝতে পারে সে কী হারাতে যাচ্ছে—শুধু ধনসম্পদই নয়, নিজ সন্তান হিসেবে লালন-পালন করা মেয়েকেও। সব অহমিকা তার চূর্ণ হয়ে গেলেও মেয়েকে আর ফিরে পায় না বৃদ্ধ।

আমাদের বাস্তব চরিত্র বিমলা রানী যদি সত্যিই কোনো রাজ্যের রানি হতেন, তাহলে কি তাঁর সন্তানেরা তাঁকে বাঁশঝাড়ে ফেলে আসতে পারতেন? হয়তো পারতেন না। আবার হয়তো রাজ্য পাওয়ার লোভে মাকে তাড়িয়ে দিতেন। যে সন্তানদের যত্ন করে বড় করেছেন মা, তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধা কী করে সেই সন্তানদের হয়, জানেন? সত্যিকারার্থে মা-বাবা বা বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান ও দেখভাল করার শিক্ষাটা তাঁরা পান না। এর দায় আসলে পরিবারের বড়দেরই।

আজ যদি কাগুয়ার মতো বিমলার অন্য কোনো রাজ্যে যাওয়ার সুযোগ থাকত, সন্তানদের দেওয়া সব দুঃখের স্মৃতিগুলো ভুলে যাওয়ার জাদুমন্ত্র জানা থাকত, তাহলে আর বাঁশঝাড়ে অনাহারে পড়ে থাকতে হতো না তাঁকে। কাগুয়ার গল্পে জাপানি সম্রাটের সৈন্যরা তাকে আটকাতে পারেনি নিজ দেশে ফিরে যেতে। তবে বিমলাকে এ দেশের সেনাসদস্যরা ঠিকই উদ্ধার করেছেন, ফিরিয়ে দিয়েছেন ঘরে, সন্তানদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

কিন্তু আবার যদি বিমলার সন্তানেরা সেনাবাহিনীর কথার তোয়াক্কা না করে মাকে তাড়িয়ে দেন? কাগুয়ার পালিত বাবার অহংকার যেভাবে চূর্ণ হয়েছিল, সেভাবে কি বিমলার সন্তানদের অমানবিক আচরণের পরিবর্তন হবে? বিমলার মতো হয়তো অনেক মা-বাবাকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন সন্তানেরা। সেসব মা-বাবারও কি কোনো বন-জঙ্গল বা বাঁশঝাড়ে জায়গা হবে? এই সন্তানেরা কবে আর কীভাবে বুঝবেন তাঁদের মা-বাবার জায়গা বাঁশঝাড়ে নয়, নিজেদের ঘরে, অন্তরে?

এতসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেয়ে বরং প্রতিটি পরিবারের বড়দের এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত—তাঁদের সন্তানেরা যেন বড়দের যথার্থ শ্রদ্ধা করা, মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা ও মানবিক হওয়ার শিক্ষাটা পায়। শৈশবকালেই ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের শিখন পরবর্তীকালে তাদের সৎ মানুষ হতে সাহায্য করে। তখন তাদের মা চাঁদের রাজকুমারী হোক কিংবা বাঁশঝাড়ে পড়ে থাকা বুড়ি হোক, তাঁকে মাথায় তুলেই রাখবে।

লেখক– সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হলো, বিশ্বের কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাদের আনুগত্য না মানলে সেখানে যেকোনো উপায়ে তাঁকে উৎখাত করা। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস তা-ই বলে। সেই

৪ ঘণ্টা আগে

দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন সরকারের মধ্যে দুটি ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি—প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ব্যক্তিগত কিছু কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিএনপি ও তার নেতাদের গতানুগতিক কাজকর্ম। এই দুই ধারার মধ্যে মিলের চেয়ে যেন অমিলই বেশি। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না, আগামী দিনগুলোতে ঠিক...

৪ ঘণ্টা আগে

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে চোখ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর। প্রশ্ন একটাই, এখন কী হবে? যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের লক্ষ্যবস্তু ইরানের ইসলামি শাসকগোষ্ঠীর পতন হবে কি? হলে কী হবে সেই ইরানের চেহারা! মুহুর্মুহু হামলার মুখে কতক্ষণ...

৪ ঘণ্টা আগে

আলতাফ পারভেজ লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর। ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ‘মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনঃপাঠ’, ‘বার্মা: জাতিগত সংঘাতের সাত দশক’, ‘শ্রীলঙ্কার তামিল ইলম’, ‘গ্রামসি ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই।

১ দিন আগে