সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে আলোচনায় এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়—শুধু গবেষণায় নয়, মানবিক দায়বদ্ধতায়ও। যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখিয়ে দিয়েছে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল জ্ঞানচর্চার স্থান নয়; বরং তা ন্যায়, স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বেরও প্রতীক। অথচ আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একের পর এক অনিয়ম, দুর্নীতি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার উদাহরণে পরিণত হচ্ছে।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, কিংবা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়—তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণ ভিন্ন হলেও উৎস একটাই: চরম অব্যবস্থাপনা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং দীর্ঘদিনের সংস্কারহীনতা। শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হওয়া উচিত ছিল যেসব প্রতিষ্ঠানের, সেগুলো যেন রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি ও পছন্দনির্ভর নিয়োগের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেছে।

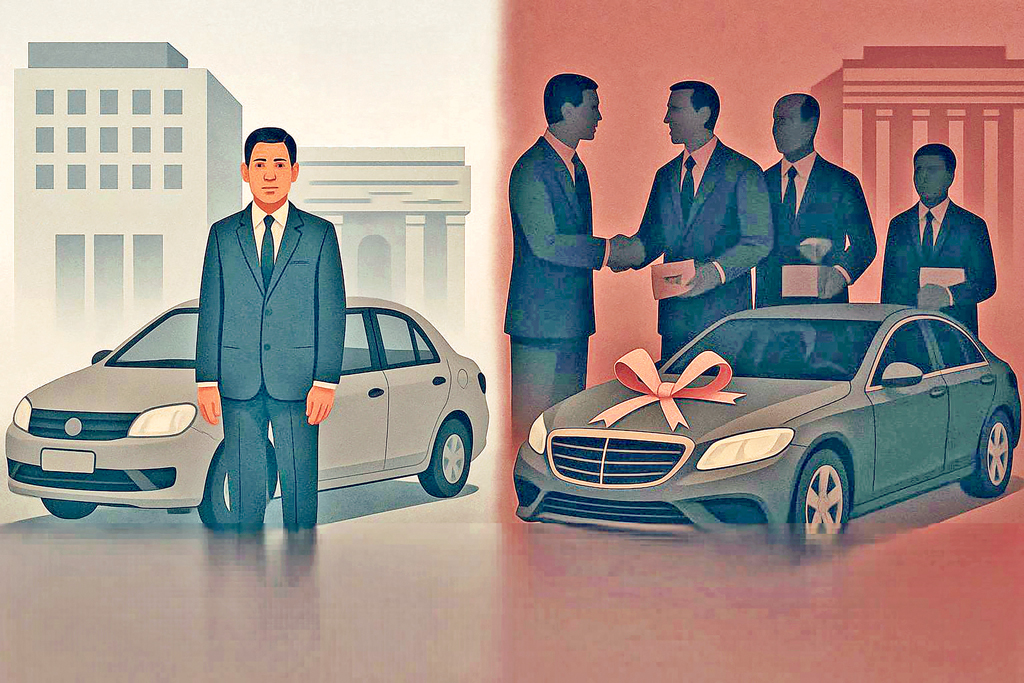

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবচেয়ে বড় সংকট হলো শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগপ্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। প্রায় দেড় দশকে ৪৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮,৮০০ জন শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন, যার উল্লেখযোগ্য অংশেই দলীয় পরিচয় ও স্থানীয় রাজনীতিকদের সুপারিশই হয়েছে নিয়োগের প্রধান ভিত্তি। আজকের বাংলাদেশে মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখলেও তাঁদের অদৃশ্য শর্ত পূরণ করতে হয়—তাঁকে এমন শিক্ষকের অধীনে পড়তে হবে, যিনি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী; তারপর চাই সেই শিক্ষকের সুপারিশ এবং স্থানীয় রাজনীতিকের অনুমোদন। এটি একধরনের অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে।

চূড়ান্ত অবক্ষয়ের চিত্র উঠে এসেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক উপাচার্যের ঘটনায়ও, যিনি শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা নিজস্ব প্রয়োজনে বদলে তাঁর মেয়ে ও জামাতাকে নিয়োগ দিয়েছেন। এটি শুধু একজন উপাচার্যের নৈতিক অবনমন নয়—এটি একটি প্রজন্ম, একটি জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে এমন পারিবারিক সুবিধা আর স্বজনপ্রীতি কেবল প্রতিষ্ঠান নয়, সমাজকে পুরোপুরি তলিয়ে দিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বেড়েছে, কিন্তু মান ও প্রয়োজনীয় সংস্কার নেই। নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে কর্মবাজারের চাহিদা না দেখে, বরং পছন্দের ব্যক্তিকে চাকরি দিতে। অনেক বিভাগের পাঠ্যসূচি অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। ফলে পাস করা শিক্ষার্থীরা শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেন না, বাড়ছে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা।

গবেষণার পরিবেশ আরও শোচনীয়। গত বছর ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৮৮ কোটি টাকা। দেশের জনসংখ্যা, অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বিবেচনায় এ বরাদ্দ এককথায় হাস্যকর। অথচ বিটিভির আধুনিকায়নে সরকার ১,৮৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করে। বাজেটের অপ্রতুলতার অজুহাতে গবেষণায় অব্যাহত দুর্বলতা চলছে; আর সরকারের তরফ থেকে এ দুরবস্থা কাটানোর তেমন কোনো কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়নি।

শিক্ষাব্যবস্থার একধরনের নৈতিক ও আদর্শগত দেউলিয়াপনা এখন সর্বত্র। প্রশ্ন জাগে, আমরা সংস্কার বলতে আসলে কী বুঝি? শুধুই কিছু পদক্ষেপ, নাকি আদর্শিক এক বিপ্লব? সংস্কার মানে কেবল পদক্ষেপ নয়, এটি হতে হবে দর্শনভিত্তিক এবং জবাবদিহিমূলক।

রাষ্ট্রের উচিত দুই স্তরে জবাবদিহি নিশ্চিত করা। বিশ্ববিদ্যালয় কী দিচ্ছে, তা নিয়ে তাদের জবাবদিহি যেমন প্রয়োজন, তেমনি সরকারও জবাবদিহি করবে কি না, সে প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চশিক্ষা কীভাবে জনসম্পদে রূপ নেয়, তা নিয়ে রাষ্ট্রের দায় কতটুকু—এই আত্মসমীক্ষা জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অব্যবস্থাপনা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের ভয়াবহতাকে আরও ভালোভাবে বোঝা যায় যদি আমরা উচ্চশিক্ষার মূল দর্শনের সঙ্গে এর বর্তমান বাস্তবতা তুলনা করি। একটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি বিতরণের কারখানা নয়, এটি হওয়া উচিত সমালোচনামূলক চিন্তার কেন্দ্র। কিন্তু আমাদের দেশে সে চিন্তার জায়গাটিই পরিকল্পিতভাবে সংকুচিত করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা কেবল পরীক্ষার ফল বা চাকরির সুযোগ নিয়ে উদ্বিগ্ন, সমাজ-রাষ্ট্র নিয়ে ভাববার, প্রশ্ন তোলার, ভিন্নমত প্রকাশের সাহস হারাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে মুক্তবুদ্ধির যে চর্চা একসময় গর্বের বিষয় ছিল, আজ তা রাজনৈতিক আনুগত্যের কাছে বন্দী। যাঁরা প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা ‘বিদ্রোহী’ হিসেবে চিহ্নিত হন, যাঁরা অনুগত, তাঁরাই পুরস্কৃত হন। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যেই একধরনের নিরাপদ চুপচাপ থাকার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা জ্ঞানচর্চার পরিপন্থী।

আরও ভয়াবহ হলো, এ ব্যবস্থার সঙ্গে ধীরে ধীরে সমাজের একটি শ্রেণি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, অযোগ্যদের প্রাধান্য, স্থানীয় নেতাদের সুপারিশ—এই অপসংস্কৃতি এখন আর গোপন কিছু নয়, বরং অনেকের কাছে এটি ‘নতুন স্বাভাবিক’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি কেবল শিক্ষা নয়, সমাজের সামগ্রিক নৈতিক কাঠামোকেই দুর্বল করে দিচ্ছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ঢোকার আগে একজন শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগে না, ‘আমি কী শিখব?’ বরং সে ভাবে, ‘আমি কাকে ধরলে পরে ভালো চাকরি পাব?’ এ মানসিকতা জাতির ভবিষ্যতের জন্য আত্মঘাতী।

এ অবস্থার দায় শুধু শিক্ষক বা উপাচার্যের নয়—রাষ্ট্র, সরকার, শিক্ষানীতি-নির্ধারক, এমনকি সমাজও সমানভাবে দায়ী। আমরা যদি সত্যিই একটি আলোকিত, ন্যায়ভিত্তিক, দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে চাই, তবে শিক্ষাব্যবস্থার এ গভীর অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এখনই। নয়তো এই অব্যবস্থা একসময় জাতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতায় পরিণত হবে, যা শোধরানো আর সম্ভব না-ও হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকট এতটাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে যে, সাধারণ সংস্কার উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। দরকার একটি জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা সংস্কার কমিশন, যেখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, নীতিনির্ধারক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সংস্কারের রূপরেখা নির্ধারণ করতে হবে। শুধু নিয়োগে নয়, প্রশাসনিক কাঠামো, গবেষণা, পাঠ্যক্রম, অবকাঠামো, শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নৈতিক মানদণ্ড—সব ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

এ মুহূর্তে প্রয়োজন একটি আদর্শিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা। শিক্ষার স্বপ্নে নয়, সুযোগে নয়—নির্মিত হতে হবে দায়বদ্ধতা, জবাবদিহি ও অন্তর্দৃষ্টিভিত্তিক উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ। কারণ, যদি বিশ্ববিদ্যালয় হারায় তার মর্যাদা, তবে দেশ হারাবে তার আত্মা।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হলো, বিশ্বের কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাদের আনুগত্য না মানলে সেখানে যেকোনো উপায়ে তাঁকে উৎখাত করা। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস তা-ই বলে। সেই

৯ ঘণ্টা আগে

দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন সরকারের মধ্যে দুটি ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি—প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ব্যক্তিগত কিছু কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিএনপি ও তার নেতাদের গতানুগতিক কাজকর্ম। এই দুই ধারার মধ্যে মিলের চেয়ে যেন অমিলই বেশি। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না, আগামী দিনগুলোতে ঠিক...

৯ ঘণ্টা আগে

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে চোখ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর। প্রশ্ন একটাই, এখন কী হবে? যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের লক্ষ্যবস্তু ইরানের ইসলামি শাসকগোষ্ঠীর পতন হবে কি? হলে কী হবে সেই ইরানের চেহারা! মুহুর্মুহু হামলার মুখে কতক্ষণ...

৯ ঘণ্টা আগে

আলতাফ পারভেজ লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর। ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ‘মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনঃপাঠ’, ‘বার্মা: জাতিগত সংঘাতের সাত দশক’, ‘শ্রীলঙ্কার তামিল ইলম’, ‘গ্রামসি ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই।

১ দিন আগে