আজকের পত্রিকা ডেস্ক

হান তাই-সুন-এর কাছে মেয়ের শৈশবের শেষ স্মৃতিটা ১৯৭৫ সালের মে মাসের। সিউলের বাড়ি থেকে সেদিন বাজারে যাচ্ছিলেন। মেয়ে কিয়ং-হাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না?’ কিয়ং-হা উত্তর দিয়েছিল, ‘না, আমি বন্ধুদের সঙ্গে খেলব।’ হান বাজার থেকে ফিরে এসে দেখেন, মেয়ে নেই!

চার দশকেরও বেশি সময় ধরে হান তাই-সুন মেয়ের মুখ দেখেননি। যখন তাঁদের পুনর্মিলন হলো, কিয়ং-হা তখন এক মধ্যবয়সী আমেরিকান নারী, নাম লরি বেন্ডার। প্রায় অচেনা। হান অভিযোগ করেন, কিয়ং-হাকে বাড়ির কাছ থেকেই অপহরণ করা হয়েছিল। এরপর একটি এতিমখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে একটি পরিবারকে দত্তক দেওয়া হয়। মেয়ের এই অবৈধ দত্তক ঠেকাতে হান এখন কোরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিতর্কিত ‘বিদেশি দত্তক’ কর্মসূচিতে জালিয়াতি, অবৈধ দত্তক, অপহরণ এবং মানব পাচারের অভিযোগ এনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শত শত মানুষ আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এত বেশি শিশু, এত দীর্ঘ সময় ধরে অন্য কোনো দেশ বিদেশে দত্তক পাঠায়নি। ১৯৫০-এর দশকে এই কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার থেকে ২ লাখ শিশু বিদেশে দত্তক দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগই শিশুই গেছে পশ্চিমা দেশগুলোতে।

গত মার্চে, একটি নজিরবিহীন তদন্তে দেখা গেছে, সরকারের তদারকির অভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। সরকারের উদাসীনতা বেসরকারি সংস্থাগুলোকে ‘মুনাফার জন্য’ ব্যাপকভাবে ‘শিশু রপ্তানি’ করার সুযোগ দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই অনুসন্ধান সরকারের বিরুদ্ধে আরও মামলার পথ খুলে দিতে পারে। হানের মামলা আগামী মাসে আদালতে গড়াবে।

হানের মামলাটি দুটি যুগান্তকারী মামলার মধ্যে একটি। হান হলেন প্রথম জৈবিক মা যিনি বিদেশি দত্তক-এর ক্ষতিপূরণ চেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। অন্যদিকে, ২০১৯ সালে কোরীয় শিশু দত্তক নেওয়া এক আমেরিকান প্রথম সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

সরকারের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে না পাওয়া ব্যক্তি ও পরিবারের মানসিক যন্ত্রণার প্রতি গভীরভাবে সহানুভূতিশীল। তিনি আরও যোগ করেন, হানের মামলা ‘গভীর দুঃখের’ সঙ্গে বিবেচনা করছে সরকার। মামলার রায়ের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৭১ বছর বয়সী হান বিবিসিকে বলেন, তিনি চান সরকার তাঁর দায়িত্ব নিক। হান বলেন, ‘আমি ৪৪ বছর ধরে মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে আমার শরীর ও মন ধ্বংস করেছি। কিন্তু এত বছরে কেউ কি আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে? না, একবারও না।’

কয়েক দশক ধরে, হান ও তাঁর স্বামী থানা ও এতিমখানায় ঘুরেছেন, লিফলেট লাগিয়েছেন এবং টেলিভিশনে আবেদন করেছেন। হান বলেন, তিনি মেয়েকে খুঁজতে সারা দিন রাস্তায় হেঁটেছেন।

সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে তিনি বারবার শুধু ভেবেছেন, মেয়েকে পাওয়া কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। ১৯৯০ সালে, টেলিভিশনে আবেদনের পর, হান এক নারী সঙ্গে দেখা করেন। তিনি নারীকেই তাঁর হারিয়ে যাওয়া মেয়ে ভেবেছিলেন। এমনকি ওই নারীকে কিছু সময়ের জন্য বাড়িতে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই নারী অবশেষে স্বীকার করেছেন যে তিনি তাঁর মেয়ে নন।

২০১৯ সালে অবশেষে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে! হান ৩২৫ কামরা-প্ল্যাটফর্মে সাইন-আপ। এই প্ল্যাটফর্মটি ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে বিদেশে দত্তক নেওয়া কোরীয়দের তাঁদের জন্মদাতা পিতামাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। তারা দ্রুতই একজনকে খুঁজে পায়। তিনি ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার একজন নার্স—লরি বেন্ডার। বেশ কয়েকটি ফোন কলের পর, লরি বেন্ডার সিউলে আসেন। হানের সঙ্গে দেখা করেন। বিমানবন্দরে তাঁদের অশ্রুসিক্ত পুনর্মিলন হয়।

যখন তাঁরা আলিঙ্গন করেন, হান যেন সেই ছোট্ট কিয়ং-হার চুলে বিলি কাটতে থাকেন। তিনি বলেন, ‘আমি ৩০ বছর ধরে হেয়ারড্রেসার। আমি ওর চুল ছুঁয়েই বলতে পারি সে আমার মেয়ে কিনা। আমি আগে ভুল করে ভেবেছিলাম, তাকে খুঁজে পেয়েছি, তাই ওর চুল ছুঁয়ে নিশ্চিত হতে হয়েছিল।’

হান তাঁর মেয়েকে প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন সেটি হলো, ‘আমি খুবই দুঃখিত।’

হান বলেন, ‘আমার নিজেকে দোষী মনে হয়েছিল। কারণ ওতো ছোটবেলায় বাড়ি খুঁজে পায়নি। আমি বারবার ভাবছিলাম, ও মাকে কতই খুঁজেছে...এত বছর পর ওর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি বুঝতে পারছিলাম, মাকে কতটা দেখতে চেয়েছিল!’

এই মা-মেয়ে অবশেষে ১৯৭৫ সালের মে মাসের সেই দিনে কী ঘটেছিল তা স্মরণ করেন এবং মিলিয়ে দেখেন।

ছয় বছর বয়সী কিয়ং-হা সেদিন বাড়ির কাছে খেলছিল। হঠাৎ অচেনা এক নারী কাছে এসে বলেন, তার মাকে তিনি চেনেন। কিয়ং-হাকে বলা হয়েছিল যে তার মায়ের আর তাকে ‘প্রয়োজন নেই’। তাকে একটি ট্রেন স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই নারীর সঙ্গে ট্রেন যাত্রার পর, কিয়ং-হাকে শেষ স্টেশনে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর সেই নারী উধাও হয়ে যায়। পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে একটি এতিমখানায় দেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। ভার্জিনিয়ার এক দম্পতি তাকে দত্তক নেয়।

কয়েক বছর পর ওই দম্পতি পরীক্ষা করে দেখেন, ভুয়া কাগজপত্রসহ মেয়েটিকে পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছিল, শিশুটি পরিত্যক্ত অনাথ। বাবা-মাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিয়ং-হা বলেন, ‘এটা এমন যেন আপনি একটি মিথ্যা জীবনযাপন করছেন এবং আপনার জানা সবকিছুই মিথ্যা।’

কিয়ং-হা-এর এই পরিণতি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশি দত্তক কর্মসূচি ১৯৫০-৫৩ সালের কোরীয় যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে শুরু হয়েছিল। কোরিয়া তখন অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। ১ লাখ অনাথ এবং বাস্তুচ্যুত শিশু ছিল তখন। সেই সময়, খুব কম পরিবারই জৈবিক নয় এমন শিশুদের দত্তক নিতে আগ্রহী ছিল। সরকার একটি বিদেশি দত্তক কর্মসূচি শুরু করে। এটি এটি মানবিক প্রচেষ্টা হিসেবেই প্রচার করা হয়।

এই কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি দত্তক সংস্থাগুলো দ্বারা পরিচালিত হতো। যদিও তারা সরকারের তত্ত্বাবধানে ছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্থাগুলো আইনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। তাদের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে পাঠানো শিশুদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৯৭০-এর দশকে এই সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৮০-এর দশকে শীর্ষে পৌঁছায়। ১৯৮৫ সালে, ৮ হাজার ৮০০-এরও বেশি শিশু বিদেশে পাঠানো হয়েছিল।

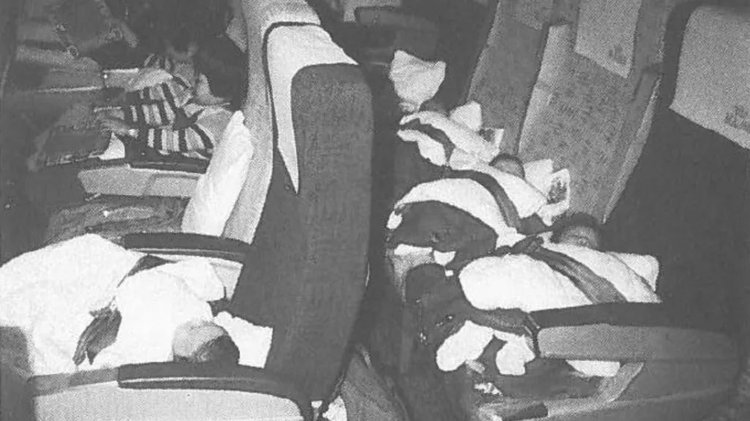

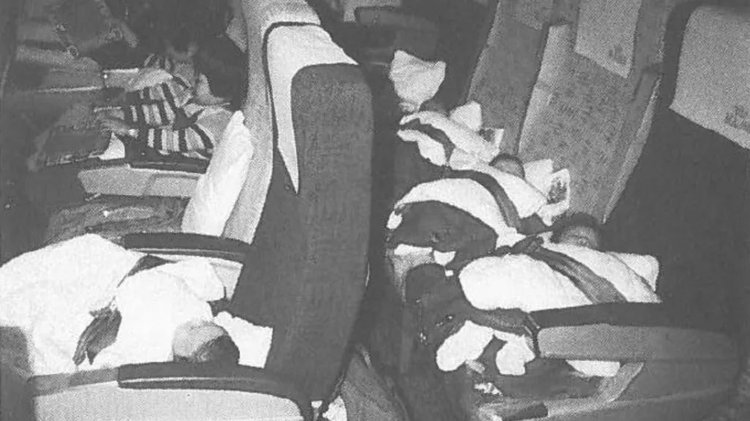

পশ্চিমে দত্তক শিশুর ব্যাপক চাহিদা ছিল তখন। জন্মহার হ্রাস এবং দেশে দত্তক নেওয়ার মতো শিশুর অভাবের কারণে পরিবারগুলো অন্য দেশে শিশু খুঁজতে শুরু করে। সেই সময়ের ছবিগুলোতে দেখা যায়, পশ্চিমা দেশগুলোতে যাওয়ার বিমানগুলো কোরিয়ান শিশু দিয়ে ভরা! ওই সময় সত্য ও পুনর্মিলন কমিশনের (ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন) তদন্তে এই পরিস্থিতিকে ‘কার্গোর মতো করে শিশুদের ব্যাপক পরিবহন’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, এই দীর্ঘ ফ্লাইটগুলোতে শিশুদের প্রতি সামান্যই যত্ন নেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালের একটি ঘটনা—একটি ল্যাকটোজ-অসহিষ্ণু শিশুকে ট্রানজিটে দুধ খাওয়ানো হয়েছিল। ডেনমার্কে পৌঁছানোর পরই শিশুটি মারা যায়।

এই কর্মসূচির সমালোচকেরা দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন করে আসছেন, দক্ষিণ কোরিয়া যখন দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছিল, তখন এত বেশি শিশুকে কেন বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের বিবিসি প্যানোরামা ডকুমেন্টারিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে ‘পশ্চিমে শিশুর রপ্তানিতে’ এশিয়ার কয়েকটি দেশের মধ্যে অন্যতম হিসেবে তুলে ধরা হয়।

সত্য ও পুনর্মিলন প্রতিবেদন অনুসারে, বিদেশি দত্তক সংস্থাগুলো শিশুদের জন্য কোটা নির্ধারণ করেছিল। কোরিয়ার সংস্থাগুলো এই কোট সহজেই পূরণ করতে পারত। এটি বেশ লাভজনক ব্যবসা। সরকারি নিয়মনীতি শিথিল হওয়ার কারণে কোরিয়ার সংস্থাগুলো ইচ্ছে মতো ফি নিতে পারত।

এই শিশুদের অনেককে অসৎ উপায়ে বিদেশে দত্তক দেওয়া হয়েছে। হানের মতো বহু বাবা-মা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের সন্তানদের অপহরণ করা হয়েছে। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে, হাজার হাজার গৃহহীন বা ছিন্নমূল শিশুকে দক্ষিণ কোরিয়ার ‘রাস্তা পরিষ্কার করার’ একটি জাতীয় অভিযানের অংশ হিসেবে একত্রিত করা হয়। তাদের রাখা হয় এতিমখানা বা কল্যাণ কেন্দ্রে।

অনেক বাবা-মাকে বলা হয়েছিল, তাঁদের সন্তান অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। কিন্তু আসলে তারা জীবিত ছিল। এই শিশুদের দত্তক সংস্থায় পাঠানো হয়। সত্য ও পুনর্মিলন প্রতিবেদন অনুসারে, সংস্থাগুলো জন্মদাতা মায়েদের কাছ থেকে সন্তানদের দত্তক দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্মতিও নেয়নি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দত্তক সংস্থাগুলো তথ্য জাল করেছিল। পরিচয়পত্রবিহীন হারিয়ে যাওয়া শিশুদের কাগজপত্র এমনভাবে তৈরি করা তো যেন, তারা পরিত্যক্ত। দত্তকের জন্য নির্ধারিত কোনো শিশু মারা গেলে নথিপত্রে তার জন্মদাতা বাবা-মাকে কোনো জীবিত শিশুর বাবা-মা বানানো হতো। এতে সংস্থাগুলো দত্তক ফি ফেরত দেওয়া এড়াতে পারত এবং দত্তক প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পারত।

এই ধরনের জাল-জালিয়াতির কারণে অনেকে বাবা-মা দীর্ঘদিন তাদের দত্তক দেওয়া সন্তানকে খুঁজে পাননি। অনেক শিশুই বড় হয়ে আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের সম্পূর্ণ মিথ্যা পরিচয় দেওয়া হয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দায়িত্ব কেবল বেসরকারি সংস্থাগুলোর ওপরই নয়, রাষ্ট্রের ওপরও বর্তায়। কারণ দত্তক সংস্থাগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছিল। সরকার চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। সরকারের নাকের ডগায় এসব অবৈধ কর্মকাণ্ড চলছিল।

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার এই কর্মসূচিকে একটি মানবিক প্রচেষ্টা হিসেবে প্রচার করলেও, পর্যবেক্ষকেরা বলেন, এটি পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতেও সহায়তা করেছে। বিবিসি ১৯৮৪ সালের একটি সরকারি নথিতে দেখেছে, দত্তক নীতির সরকারি লক্ষ্যগুলোর মধ্যে কেবল শিশুদের কল্যাণই নয়, ভবিষ্যতের জাতীয় শক্তি এবং জনগণের মধ্যে কূটনীতির প্রচারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অবশ্য সম্ভাব্য দত্তক বাবা-মার পরিচয় শনাক্ত প্রক্রিয়া কঠোর করতে এবং জন্মদাতা বাবা-মার ডেটা ও জন্ম তথ্যের আরও ভালোভাবে ট্র্যাকিং করতে সরকার ২০১২ সালে দত্তক আইন সংশোধন করে। এখন বিদেশি দত্তক নিরুৎসাহিত করা হয়। এই পরিবর্তনগুলো আগামী জুলাই মাসে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

হান তাই-সুন-এর কাছে মেয়ের শৈশবের শেষ স্মৃতিটা ১৯৭৫ সালের মে মাসের। সিউলের বাড়ি থেকে সেদিন বাজারে যাচ্ছিলেন। মেয়ে কিয়ং-হাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না?’ কিয়ং-হা উত্তর দিয়েছিল, ‘না, আমি বন্ধুদের সঙ্গে খেলব।’ হান বাজার থেকে ফিরে এসে দেখেন, মেয়ে নেই!

চার দশকেরও বেশি সময় ধরে হান তাই-সুন মেয়ের মুখ দেখেননি। যখন তাঁদের পুনর্মিলন হলো, কিয়ং-হা তখন এক মধ্যবয়সী আমেরিকান নারী, নাম লরি বেন্ডার। প্রায় অচেনা। হান অভিযোগ করেন, কিয়ং-হাকে বাড়ির কাছ থেকেই অপহরণ করা হয়েছিল। এরপর একটি এতিমখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে একটি পরিবারকে দত্তক দেওয়া হয়। মেয়ের এই অবৈধ দত্তক ঠেকাতে হান এখন কোরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিতর্কিত ‘বিদেশি দত্তক’ কর্মসূচিতে জালিয়াতি, অবৈধ দত্তক, অপহরণ এবং মানব পাচারের অভিযোগ এনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শত শত মানুষ আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এত বেশি শিশু, এত দীর্ঘ সময় ধরে অন্য কোনো দেশ বিদেশে দত্তক পাঠায়নি। ১৯৫০-এর দশকে এই কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার থেকে ২ লাখ শিশু বিদেশে দত্তক দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগই শিশুই গেছে পশ্চিমা দেশগুলোতে।

গত মার্চে, একটি নজিরবিহীন তদন্তে দেখা গেছে, সরকারের তদারকির অভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। সরকারের উদাসীনতা বেসরকারি সংস্থাগুলোকে ‘মুনাফার জন্য’ ব্যাপকভাবে ‘শিশু রপ্তানি’ করার সুযোগ দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই অনুসন্ধান সরকারের বিরুদ্ধে আরও মামলার পথ খুলে দিতে পারে। হানের মামলা আগামী মাসে আদালতে গড়াবে।

হানের মামলাটি দুটি যুগান্তকারী মামলার মধ্যে একটি। হান হলেন প্রথম জৈবিক মা যিনি বিদেশি দত্তক-এর ক্ষতিপূরণ চেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। অন্যদিকে, ২০১৯ সালে কোরীয় শিশু দত্তক নেওয়া এক আমেরিকান প্রথম সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

সরকারের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে না পাওয়া ব্যক্তি ও পরিবারের মানসিক যন্ত্রণার প্রতি গভীরভাবে সহানুভূতিশীল। তিনি আরও যোগ করেন, হানের মামলা ‘গভীর দুঃখের’ সঙ্গে বিবেচনা করছে সরকার। মামলার রায়ের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৭১ বছর বয়সী হান বিবিসিকে বলেন, তিনি চান সরকার তাঁর দায়িত্ব নিক। হান বলেন, ‘আমি ৪৪ বছর ধরে মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে আমার শরীর ও মন ধ্বংস করেছি। কিন্তু এত বছরে কেউ কি আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে? না, একবারও না।’

কয়েক দশক ধরে, হান ও তাঁর স্বামী থানা ও এতিমখানায় ঘুরেছেন, লিফলেট লাগিয়েছেন এবং টেলিভিশনে আবেদন করেছেন। হান বলেন, তিনি মেয়েকে খুঁজতে সারা দিন রাস্তায় হেঁটেছেন।

সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে তিনি বারবার শুধু ভেবেছেন, মেয়েকে পাওয়া কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। ১৯৯০ সালে, টেলিভিশনে আবেদনের পর, হান এক নারী সঙ্গে দেখা করেন। তিনি নারীকেই তাঁর হারিয়ে যাওয়া মেয়ে ভেবেছিলেন। এমনকি ওই নারীকে কিছু সময়ের জন্য বাড়িতে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই নারী অবশেষে স্বীকার করেছেন যে তিনি তাঁর মেয়ে নন।

২০১৯ সালে অবশেষে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে! হান ৩২৫ কামরা-প্ল্যাটফর্মে সাইন-আপ। এই প্ল্যাটফর্মটি ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে বিদেশে দত্তক নেওয়া কোরীয়দের তাঁদের জন্মদাতা পিতামাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। তারা দ্রুতই একজনকে খুঁজে পায়। তিনি ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার একজন নার্স—লরি বেন্ডার। বেশ কয়েকটি ফোন কলের পর, লরি বেন্ডার সিউলে আসেন। হানের সঙ্গে দেখা করেন। বিমানবন্দরে তাঁদের অশ্রুসিক্ত পুনর্মিলন হয়।

যখন তাঁরা আলিঙ্গন করেন, হান যেন সেই ছোট্ট কিয়ং-হার চুলে বিলি কাটতে থাকেন। তিনি বলেন, ‘আমি ৩০ বছর ধরে হেয়ারড্রেসার। আমি ওর চুল ছুঁয়েই বলতে পারি সে আমার মেয়ে কিনা। আমি আগে ভুল করে ভেবেছিলাম, তাকে খুঁজে পেয়েছি, তাই ওর চুল ছুঁয়ে নিশ্চিত হতে হয়েছিল।’

হান তাঁর মেয়েকে প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন সেটি হলো, ‘আমি খুবই দুঃখিত।’

হান বলেন, ‘আমার নিজেকে দোষী মনে হয়েছিল। কারণ ওতো ছোটবেলায় বাড়ি খুঁজে পায়নি। আমি বারবার ভাবছিলাম, ও মাকে কতই খুঁজেছে...এত বছর পর ওর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি বুঝতে পারছিলাম, মাকে কতটা দেখতে চেয়েছিল!’

এই মা-মেয়ে অবশেষে ১৯৭৫ সালের মে মাসের সেই দিনে কী ঘটেছিল তা স্মরণ করেন এবং মিলিয়ে দেখেন।

ছয় বছর বয়সী কিয়ং-হা সেদিন বাড়ির কাছে খেলছিল। হঠাৎ অচেনা এক নারী কাছে এসে বলেন, তার মাকে তিনি চেনেন। কিয়ং-হাকে বলা হয়েছিল যে তার মায়ের আর তাকে ‘প্রয়োজন নেই’। তাকে একটি ট্রেন স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই নারীর সঙ্গে ট্রেন যাত্রার পর, কিয়ং-হাকে শেষ স্টেশনে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর সেই নারী উধাও হয়ে যায়। পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে একটি এতিমখানায় দেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। ভার্জিনিয়ার এক দম্পতি তাকে দত্তক নেয়।

কয়েক বছর পর ওই দম্পতি পরীক্ষা করে দেখেন, ভুয়া কাগজপত্রসহ মেয়েটিকে পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছিল, শিশুটি পরিত্যক্ত অনাথ। বাবা-মাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিয়ং-হা বলেন, ‘এটা এমন যেন আপনি একটি মিথ্যা জীবনযাপন করছেন এবং আপনার জানা সবকিছুই মিথ্যা।’

কিয়ং-হা-এর এই পরিণতি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশি দত্তক কর্মসূচি ১৯৫০-৫৩ সালের কোরীয় যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে শুরু হয়েছিল। কোরিয়া তখন অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। ১ লাখ অনাথ এবং বাস্তুচ্যুত শিশু ছিল তখন। সেই সময়, খুব কম পরিবারই জৈবিক নয় এমন শিশুদের দত্তক নিতে আগ্রহী ছিল। সরকার একটি বিদেশি দত্তক কর্মসূচি শুরু করে। এটি এটি মানবিক প্রচেষ্টা হিসেবেই প্রচার করা হয়।

এই কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি দত্তক সংস্থাগুলো দ্বারা পরিচালিত হতো। যদিও তারা সরকারের তত্ত্বাবধানে ছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্থাগুলো আইনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। তাদের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে পাঠানো শিশুদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৯৭০-এর দশকে এই সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৮০-এর দশকে শীর্ষে পৌঁছায়। ১৯৮৫ সালে, ৮ হাজার ৮০০-এরও বেশি শিশু বিদেশে পাঠানো হয়েছিল।

পশ্চিমে দত্তক শিশুর ব্যাপক চাহিদা ছিল তখন। জন্মহার হ্রাস এবং দেশে দত্তক নেওয়ার মতো শিশুর অভাবের কারণে পরিবারগুলো অন্য দেশে শিশু খুঁজতে শুরু করে। সেই সময়ের ছবিগুলোতে দেখা যায়, পশ্চিমা দেশগুলোতে যাওয়ার বিমানগুলো কোরিয়ান শিশু দিয়ে ভরা! ওই সময় সত্য ও পুনর্মিলন কমিশনের (ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন) তদন্তে এই পরিস্থিতিকে ‘কার্গোর মতো করে শিশুদের ব্যাপক পরিবহন’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, এই দীর্ঘ ফ্লাইটগুলোতে শিশুদের প্রতি সামান্যই যত্ন নেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালের একটি ঘটনা—একটি ল্যাকটোজ-অসহিষ্ণু শিশুকে ট্রানজিটে দুধ খাওয়ানো হয়েছিল। ডেনমার্কে পৌঁছানোর পরই শিশুটি মারা যায়।

এই কর্মসূচির সমালোচকেরা দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন করে আসছেন, দক্ষিণ কোরিয়া যখন দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছিল, তখন এত বেশি শিশুকে কেন বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের বিবিসি প্যানোরামা ডকুমেন্টারিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে ‘পশ্চিমে শিশুর রপ্তানিতে’ এশিয়ার কয়েকটি দেশের মধ্যে অন্যতম হিসেবে তুলে ধরা হয়।

সত্য ও পুনর্মিলন প্রতিবেদন অনুসারে, বিদেশি দত্তক সংস্থাগুলো শিশুদের জন্য কোটা নির্ধারণ করেছিল। কোরিয়ার সংস্থাগুলো এই কোট সহজেই পূরণ করতে পারত। এটি বেশ লাভজনক ব্যবসা। সরকারি নিয়মনীতি শিথিল হওয়ার কারণে কোরিয়ার সংস্থাগুলো ইচ্ছে মতো ফি নিতে পারত।

এই শিশুদের অনেককে অসৎ উপায়ে বিদেশে দত্তক দেওয়া হয়েছে। হানের মতো বহু বাবা-মা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের সন্তানদের অপহরণ করা হয়েছে। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে, হাজার হাজার গৃহহীন বা ছিন্নমূল শিশুকে দক্ষিণ কোরিয়ার ‘রাস্তা পরিষ্কার করার’ একটি জাতীয় অভিযানের অংশ হিসেবে একত্রিত করা হয়। তাদের রাখা হয় এতিমখানা বা কল্যাণ কেন্দ্রে।

অনেক বাবা-মাকে বলা হয়েছিল, তাঁদের সন্তান অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। কিন্তু আসলে তারা জীবিত ছিল। এই শিশুদের দত্তক সংস্থায় পাঠানো হয়। সত্য ও পুনর্মিলন প্রতিবেদন অনুসারে, সংস্থাগুলো জন্মদাতা মায়েদের কাছ থেকে সন্তানদের দত্তক দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্মতিও নেয়নি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দত্তক সংস্থাগুলো তথ্য জাল করেছিল। পরিচয়পত্রবিহীন হারিয়ে যাওয়া শিশুদের কাগজপত্র এমনভাবে তৈরি করা তো যেন, তারা পরিত্যক্ত। দত্তকের জন্য নির্ধারিত কোনো শিশু মারা গেলে নথিপত্রে তার জন্মদাতা বাবা-মাকে কোনো জীবিত শিশুর বাবা-মা বানানো হতো। এতে সংস্থাগুলো দত্তক ফি ফেরত দেওয়া এড়াতে পারত এবং দত্তক প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পারত।

এই ধরনের জাল-জালিয়াতির কারণে অনেকে বাবা-মা দীর্ঘদিন তাদের দত্তক দেওয়া সন্তানকে খুঁজে পাননি। অনেক শিশুই বড় হয়ে আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের সম্পূর্ণ মিথ্যা পরিচয় দেওয়া হয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দায়িত্ব কেবল বেসরকারি সংস্থাগুলোর ওপরই নয়, রাষ্ট্রের ওপরও বর্তায়। কারণ দত্তক সংস্থাগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছিল। সরকার চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। সরকারের নাকের ডগায় এসব অবৈধ কর্মকাণ্ড চলছিল।

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার এই কর্মসূচিকে একটি মানবিক প্রচেষ্টা হিসেবে প্রচার করলেও, পর্যবেক্ষকেরা বলেন, এটি পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতেও সহায়তা করেছে। বিবিসি ১৯৮৪ সালের একটি সরকারি নথিতে দেখেছে, দত্তক নীতির সরকারি লক্ষ্যগুলোর মধ্যে কেবল শিশুদের কল্যাণই নয়, ভবিষ্যতের জাতীয় শক্তি এবং জনগণের মধ্যে কূটনীতির প্রচারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অবশ্য সম্ভাব্য দত্তক বাবা-মার পরিচয় শনাক্ত প্রক্রিয়া কঠোর করতে এবং জন্মদাতা বাবা-মার ডেটা ও জন্ম তথ্যের আরও ভালোভাবে ট্র্যাকিং করতে সরকার ২০১২ সালে দত্তক আইন সংশোধন করে। এখন বিদেশি দত্তক নিরুৎসাহিত করা হয়। এই পরিবর্তনগুলো আগামী জুলাই মাসে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

সৌদি আরব সরকার শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় পর্যায়ে সংগীত শিক্ষা চালু করতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে দেশটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সংগীত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে হাজারো শিক্ষককে।

৭ মিনিট আগে

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সকাল ৬টা থেকে খোলা হয়েছে ভোটকেন্দ্র, যা খোলা থাকবে রাত ৯টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত)।

৩২ মিনিট আগে

খ্রিষ্টানদের একমাত্র ত্রাণকর্তা যিশু—কুমারী মেরি এতে কোনো ভূমিকা রাখেননি বলে ঘোষণা দিয়েছে ভ্যাটিকান। পোপ লিওর অনুমোদনে প্রকাশিত এক নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটি ক্যাথলিক খ্রিষ্টানের উচিত নয় কুমারী মেরিকে ‘সহমুক্তিদাতা’ (co-redeemer) বলে সম্বোধন করা।

১ ঘণ্টা আগে

হামাসের হামলার পর ভারতের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমরা ভুলব না—ওই ভয়াবহ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই ছিলেন প্রথম বিশ্বনেতা, যিনি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন করেছিলেন। ভারত আমাদের পাশে ছিল এবং আমরা তা স্মরণে রাখব।’

১ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

সৌদি আরব সরকার শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় পর্যায়ে সংগীত শিক্ষা চালু করতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে দেশটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সংগীত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে হাজারো শিক্ষককে। বিশেষ করে, কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকদের।

সৌদি গণমাধ্যম জানিয়েছে, ২০২২ সালের শেষ দিকে দুই মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মিউজিক কমিশন কর্তৃক পরিচালিত একটি কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল সংগীত শেখানোর দক্ষতা বাড়ানো এবং সংগীত শিক্ষক গড়ে তোলা। প্রথম ধাপে ১২ হাজারেরও বেশি নারী শিক্ষক সরকারি ও বেসরকারি কিন্ডারগার্টেনে প্রশিক্ষণ নেন।

এবার শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ধাপ—যেখানে আরও ১৭ হাজার নারী শিক্ষককে সংগীত শিক্ষার পেশাগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মূলত একটি ‘সাংস্কৃতিক দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের’ অংশ, যার মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক বয়স থেকেই সংগীত ও শিল্পের সঙ্গে পরিচিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সৌদি সরকার।

গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—সংগীত শেখানোর এই উদ্যোগ সৌদি শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ নীতি অনুসারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো—সংগীত ও অন্যান্য শিল্পকে ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয়ের মূল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সৌদি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় রিয়াদের কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আর্টস কলেজ প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে শিল্পকলার পাশাপাশি সংগীত বিষয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে সেখানে উচ্চশিক্ষার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে।

এর আগে ২০২০ সালে সৌদি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘মিউজিক কমিশন’ গঠন করা হয়, যার কাজ হলো সংগীত খাতের বিকাশ তদারকি করা, সংগীত শিক্ষায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, তরুণ প্রতিভাদের উৎসাহিত করা এবং সংগীতকে দেশের অর্থনীতির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৌদি আরব দ্রুত পরিবর্তনের পথে। দেশে এখন নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে কনসার্ট, সিনেমা প্রদর্শনী, নাট্য উৎসব ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। শিল্প ও বিনোদনের এই উত্থান দেশের সামাজিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

সংগীত শিক্ষকদের দায়িত্ব কী হবে

নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা মূলত কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য সংগীত শিক্ষা পরিচালনা করবেন। তাঁরা গান, তাল-লয়, বাদ্যযন্ত্রের মৌলিক ধারণা এবং স্থানীয় লোকসংগীত শেখাবেন—যাতে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই সংগীত ও শিল্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

সৌদি আরব সরকার শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় পর্যায়ে সংগীত শিক্ষা চালু করতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে দেশটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সংগীত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে হাজারো শিক্ষককে। বিশেষ করে, কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকদের।

সৌদি গণমাধ্যম জানিয়েছে, ২০২২ সালের শেষ দিকে দুই মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মিউজিক কমিশন কর্তৃক পরিচালিত একটি কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল সংগীত শেখানোর দক্ষতা বাড়ানো এবং সংগীত শিক্ষক গড়ে তোলা। প্রথম ধাপে ১২ হাজারেরও বেশি নারী শিক্ষক সরকারি ও বেসরকারি কিন্ডারগার্টেনে প্রশিক্ষণ নেন।

এবার শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ধাপ—যেখানে আরও ১৭ হাজার নারী শিক্ষককে সংগীত শিক্ষার পেশাগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মূলত একটি ‘সাংস্কৃতিক দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের’ অংশ, যার মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক বয়স থেকেই সংগীত ও শিল্পের সঙ্গে পরিচিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সৌদি সরকার।

গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—সংগীত শেখানোর এই উদ্যোগ সৌদি শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ নীতি অনুসারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো—সংগীত ও অন্যান্য শিল্পকে ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয়ের মূল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সৌদি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় রিয়াদের কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আর্টস কলেজ প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে শিল্পকলার পাশাপাশি সংগীত বিষয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে সেখানে উচ্চশিক্ষার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে।

এর আগে ২০২০ সালে সৌদি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘মিউজিক কমিশন’ গঠন করা হয়, যার কাজ হলো সংগীত খাতের বিকাশ তদারকি করা, সংগীত শিক্ষায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, তরুণ প্রতিভাদের উৎসাহিত করা এবং সংগীতকে দেশের অর্থনীতির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৌদি আরব দ্রুত পরিবর্তনের পথে। দেশে এখন নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে কনসার্ট, সিনেমা প্রদর্শনী, নাট্য উৎসব ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। শিল্প ও বিনোদনের এই উত্থান দেশের সামাজিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

সংগীত শিক্ষকদের দায়িত্ব কী হবে

নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা মূলত কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য সংগীত শিক্ষা পরিচালনা করবেন। তাঁরা গান, তাল-লয়, বাদ্যযন্ত্রের মৌলিক ধারণা এবং স্থানীয় লোকসংগীত শেখাবেন—যাতে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই সংগীত ও শিল্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার এই কর্মসূচিকে একটি মানবিক প্রচেষ্টা হিসেবে প্রচার করলেও, পর্যবেক্ষকেরা বলেন, এটি পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতেও সহায়তা করেছে। বিবিসি ১৯৮৪ সালের একটি সরকারি নথিতে দেখেছে, দত্তক নীতির সরকারি লক্ষ্যগুলোর মধ্যে কেবল শিশুদের কল্যাণই নয়, ভবিষ্যতের জাতীয় শক্তি এবং...

২৫ মে ২০২৫

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সকাল ৬টা থেকে খোলা হয়েছে ভোটকেন্দ্র, যা খোলা থাকবে রাত ৯টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত)।

৩২ মিনিট আগে

খ্রিষ্টানদের একমাত্র ত্রাণকর্তা যিশু—কুমারী মেরি এতে কোনো ভূমিকা রাখেননি বলে ঘোষণা দিয়েছে ভ্যাটিকান। পোপ লিওর অনুমোদনে প্রকাশিত এক নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটি ক্যাথলিক খ্রিষ্টানের উচিত নয় কুমারী মেরিকে ‘সহমুক্তিদাতা’ (co-redeemer) বলে সম্বোধন করা।

১ ঘণ্টা আগে

হামাসের হামলার পর ভারতের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমরা ভুলব না—ওই ভয়াবহ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই ছিলেন প্রথম বিশ্বনেতা, যিনি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন করেছিলেন। ভারত আমাদের পাশে ছিল এবং আমরা তা স্মরণে রাখব।’

১ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সকাল ৬টা থেকে খোলা হয়েছে ভোটকেন্দ্র, যা খোলা থাকবে রাত ৯টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত)।

নির্বাচনের আগের রাত থেকেই মেয়র প্রার্থীরা শেষ মুহূর্তের প্রচারে সরব হয়ে উঠেছেন। নিউইয়র্কের রাজনীতিতে ভিন্নধর্মী প্রচারণার জন্য পরিচিত প্রার্থী জো মামদানি এবং সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো—দুজনই সামাজিক মাধ্যমে ভোটারদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

কুমো এক আন্তরিক বার্তায় ভোটারদের উদ্দেশে লিখেছেন, ‘আমি আপনাদের ভোট চাই—অভিজ্ঞতার পক্ষে ভোট দিন, পরিবর্তনের জন্য ভোট দিন, জননিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সুযোগের পক্ষে ভোট দিন। নিউইয়র্ক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী, আসুন আমরা একসঙ্গে তাকে আবার উজ্জ্বল করে তুলি।’

অন্যদিকে মামদানি প্রচারে ভিন্নধর্মী পথ বেছে নিয়েছেন। নিজের যোগ্যতার কথা না বলে তিনি সামাজিক মাধ্যমে একটি সৃজনশীল ভিডিও পোস্ট করেছেন—যেখানে একটি ফুল ফুটে উঠছে, আর সেই ফুলের ভেতর থেকে তার মুখ ভেসে উঠছে। ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা ছিল—‘ভোটকেন্দ্র এখন খোলা।’ সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ভোটকেন্দ্রের অবস্থান জানার লিংক।

এই ভিন্ন প্রচারণা তাঁদের দুজনের রাজনৈতিক দর্শন ও প্রচার কৌশলের পার্থক্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। কুমো যেখানে অভিজ্ঞতা ও নিরাপত্তাকে সামনে আনছেন, মামদানি সেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তরুণ ভোটারদের অংশগ্রহণে জোর দিচ্ছেন।

এই নির্বাচনের রিপাবলিকান মনোনীত অপর প্রার্থী হলেন কার্টিস স্লিউয়া। তিনি ১৯৭৯ সালে ’গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলস’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী অপরাধ দমনকারী সংগঠনের নেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই সংগঠনটি নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়ে ব্যবস্থায় টহল দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে পরিচিতি পায়।

এদিকে নির্বাচনের দিন শহরজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রায় ৮৫ লাখ মানুষের এই মহানগর যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহর। ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, কুইন্স, দ্য ব্রঙ্কস ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ড—এই এলাকাগুলো মিলেই নিউইয়র্ক সিটি গঠিত।

মঙ্গলবার চূড়ান্ত ভোট অনুষ্ঠিত হলেও এই নির্বাচনের প্রাথমিক ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল গত ২৫ অক্টোবর, যা শেষ হয় ২ নভেম্বর। মঙ্গলবারের ভোটের ফলই নির্ধারণ করতে যাচ্ছে আগামী কয়েক বছরের জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এই শহরের নেতৃত্ব কে দেবেন।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সকাল ৬টা থেকে খোলা হয়েছে ভোটকেন্দ্র, যা খোলা থাকবে রাত ৯টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত)।

নির্বাচনের আগের রাত থেকেই মেয়র প্রার্থীরা শেষ মুহূর্তের প্রচারে সরব হয়ে উঠেছেন। নিউইয়র্কের রাজনীতিতে ভিন্নধর্মী প্রচারণার জন্য পরিচিত প্রার্থী জো মামদানি এবং সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো—দুজনই সামাজিক মাধ্যমে ভোটারদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

কুমো এক আন্তরিক বার্তায় ভোটারদের উদ্দেশে লিখেছেন, ‘আমি আপনাদের ভোট চাই—অভিজ্ঞতার পক্ষে ভোট দিন, পরিবর্তনের জন্য ভোট দিন, জননিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সুযোগের পক্ষে ভোট দিন। নিউইয়র্ক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী, আসুন আমরা একসঙ্গে তাকে আবার উজ্জ্বল করে তুলি।’

অন্যদিকে মামদানি প্রচারে ভিন্নধর্মী পথ বেছে নিয়েছেন। নিজের যোগ্যতার কথা না বলে তিনি সামাজিক মাধ্যমে একটি সৃজনশীল ভিডিও পোস্ট করেছেন—যেখানে একটি ফুল ফুটে উঠছে, আর সেই ফুলের ভেতর থেকে তার মুখ ভেসে উঠছে। ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা ছিল—‘ভোটকেন্দ্র এখন খোলা।’ সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ভোটকেন্দ্রের অবস্থান জানার লিংক।

এই ভিন্ন প্রচারণা তাঁদের দুজনের রাজনৈতিক দর্শন ও প্রচার কৌশলের পার্থক্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। কুমো যেখানে অভিজ্ঞতা ও নিরাপত্তাকে সামনে আনছেন, মামদানি সেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তরুণ ভোটারদের অংশগ্রহণে জোর দিচ্ছেন।

এই নির্বাচনের রিপাবলিকান মনোনীত অপর প্রার্থী হলেন কার্টিস স্লিউয়া। তিনি ১৯৭৯ সালে ’গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলস’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী অপরাধ দমনকারী সংগঠনের নেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই সংগঠনটি নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়ে ব্যবস্থায় টহল দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে পরিচিতি পায়।

এদিকে নির্বাচনের দিন শহরজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রায় ৮৫ লাখ মানুষের এই মহানগর যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহর। ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, কুইন্স, দ্য ব্রঙ্কস ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ড—এই এলাকাগুলো মিলেই নিউইয়র্ক সিটি গঠিত।

মঙ্গলবার চূড়ান্ত ভোট অনুষ্ঠিত হলেও এই নির্বাচনের প্রাথমিক ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল গত ২৫ অক্টোবর, যা শেষ হয় ২ নভেম্বর। মঙ্গলবারের ভোটের ফলই নির্ধারণ করতে যাচ্ছে আগামী কয়েক বছরের জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এই শহরের নেতৃত্ব কে দেবেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার এই কর্মসূচিকে একটি মানবিক প্রচেষ্টা হিসেবে প্রচার করলেও, পর্যবেক্ষকেরা বলেন, এটি পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতেও সহায়তা করেছে। বিবিসি ১৯৮৪ সালের একটি সরকারি নথিতে দেখেছে, দত্তক নীতির সরকারি লক্ষ্যগুলোর মধ্যে কেবল শিশুদের কল্যাণই নয়, ভবিষ্যতের জাতীয় শক্তি এবং...

২৫ মে ২০২৫

সৌদি আরব সরকার শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় পর্যায়ে সংগীত শিক্ষা চালু করতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে দেশটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সংগীত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে হাজারো শিক্ষককে।

৭ মিনিট আগে

খ্রিষ্টানদের একমাত্র ত্রাণকর্তা যিশু—কুমারী মেরি এতে কোনো ভূমিকা রাখেননি বলে ঘোষণা দিয়েছে ভ্যাটিকান। পোপ লিওর অনুমোদনে প্রকাশিত এক নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটি ক্যাথলিক খ্রিষ্টানের উচিত নয় কুমারী মেরিকে ‘সহমুক্তিদাতা’ (co-redeemer) বলে সম্বোধন করা।

১ ঘণ্টা আগে

হামাসের হামলার পর ভারতের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমরা ভুলব না—ওই ভয়াবহ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই ছিলেন প্রথম বিশ্বনেতা, যিনি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন করেছিলেন। ভারত আমাদের পাশে ছিল এবং আমরা তা স্মরণে রাখব।’

১ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

খ্রিষ্টানদের একমাত্র ত্রাণকর্তা যিশু—কুমারী মেরি এতে কোনো ভূমিকা রাখেননি বলে ঘোষণা দিয়েছে ভ্যাটিকান সিটি। পোপ লিওর অনুমোদনে প্রকাশিত এক নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটি ক্যাথলিক খ্রিষ্টানের উচিত নয় মাতা মেরিকে ‘সহমুক্তিদাতা’ (co-redeemer) বলে সম্বোধন করা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ মঙ্গলবার ভ্যাটিকানের ‘শীর্ষ মতবাদ দপ্তর’ পোপ লিওর সম্মতিতে এ ডিক্রি বা নির্দেশনা জারি করে।

প্রসঙ্গত, ভ্যাটিকানের শীর্ষ মতবাদ দপ্তর হলো ধর্মীয় মতবাদের ‘ডিকাস্ট্রি’। এই ‘ডিকাস্ট্রি’ (Dicastery) ভ্যাটিকান সিটির একটি প্রশাসনিক বিভাগ, যা রোমান ক্যাথলিক চার্চের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি মূলত একটি মন্ত্রণালয়ের মতো কাজ করে, যা নির্দিষ্ট কিছু বিষয় যেমন—ধর্মীয় সংলাপ, মানব উন্নয়ন বা যোগাযোগের মতো বিষয়গুলো পরিচালনা ও দেখাশোনা করে।

আজ পোপ লিওর নির্দেশনায় বলা হয়, মাতা মেরির জন্য এই উপাধি ব্যবহার উপযুক্ত নয়...এটি খ্রিষ্টান বিশ্বাসের মূল সত্যগুলোর মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে।

ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, যিশু তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ও মৃত্যুর মাধ্যমে মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক ছিল—মাতা মেরি যিশুর এই মুক্তির কাজে কোনোভাবে অংশ নিয়েছিলেন কি না।

এই প্রশ্নে চার্চের ভেতরে দীর্ঘদিন মতবিরোধ ছিল। সর্বশেষ নির্দেশনার মাধ্যমে ভ্যাটিকান আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিল—যিশুই বিশ্বের একমাত্র ত্রাণকর্তা।

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস মেরিকে ‘সহমুক্তিদাতা’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি বলেছিলেন, মাতা মেরি কখনোই তাঁর ছেলের কাছ থেকে নিজের জন্য কিছু নিতে চাননি। এ ধারণা একেবারেই নির্বুদ্ধিতা।

পোপ ফ্রান্সিসের পূর্বসূরি পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শও একই অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে জন পল দ্বিতীয় প্রথম দিকে এই উপাধিকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি মতবাদ দপ্তর ‘সংশয়’ প্রকাশ করার পর তিনি প্রকাশ্যে এই উপাধি ব্যবহার করা বন্ধ করে দেন।

ভ্যাটিকানের নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যিশুর মা হিসেবে মেরির ভূমিকা বিশেষ, তবে তিনি ত্রাণকর্ত্রী নন—বরং ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে এক মধ্যস্থতাকারী। নির্দেশনায় বলা হয়, মেরি যিশুর জন্ম দিয়ে ‘মানবজাতির প্রতীক্ষিত মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন’।

বাইবেল অনুসারে, দেবদূত যখন মেরিকে জানান যে, তিনি গর্ভবতী হতে চলেছেন, মেরির উত্তর ছিল—‘তা-ই হোক।’

খ্রিষ্টানদের একমাত্র ত্রাণকর্তা যিশু—কুমারী মেরি এতে কোনো ভূমিকা রাখেননি বলে ঘোষণা দিয়েছে ভ্যাটিকান সিটি। পোপ লিওর অনুমোদনে প্রকাশিত এক নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটি ক্যাথলিক খ্রিষ্টানের উচিত নয় মাতা মেরিকে ‘সহমুক্তিদাতা’ (co-redeemer) বলে সম্বোধন করা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ মঙ্গলবার ভ্যাটিকানের ‘শীর্ষ মতবাদ দপ্তর’ পোপ লিওর সম্মতিতে এ ডিক্রি বা নির্দেশনা জারি করে।

প্রসঙ্গত, ভ্যাটিকানের শীর্ষ মতবাদ দপ্তর হলো ধর্মীয় মতবাদের ‘ডিকাস্ট্রি’। এই ‘ডিকাস্ট্রি’ (Dicastery) ভ্যাটিকান সিটির একটি প্রশাসনিক বিভাগ, যা রোমান ক্যাথলিক চার্চের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি মূলত একটি মন্ত্রণালয়ের মতো কাজ করে, যা নির্দিষ্ট কিছু বিষয় যেমন—ধর্মীয় সংলাপ, মানব উন্নয়ন বা যোগাযোগের মতো বিষয়গুলো পরিচালনা ও দেখাশোনা করে।

আজ পোপ লিওর নির্দেশনায় বলা হয়, মাতা মেরির জন্য এই উপাধি ব্যবহার উপযুক্ত নয়...এটি খ্রিষ্টান বিশ্বাসের মূল সত্যগুলোর মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে।

ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, যিশু তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ও মৃত্যুর মাধ্যমে মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক ছিল—মাতা মেরি যিশুর এই মুক্তির কাজে কোনোভাবে অংশ নিয়েছিলেন কি না।

এই প্রশ্নে চার্চের ভেতরে দীর্ঘদিন মতবিরোধ ছিল। সর্বশেষ নির্দেশনার মাধ্যমে ভ্যাটিকান আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিল—যিশুই বিশ্বের একমাত্র ত্রাণকর্তা।

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস মেরিকে ‘সহমুক্তিদাতা’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি বলেছিলেন, মাতা মেরি কখনোই তাঁর ছেলের কাছ থেকে নিজের জন্য কিছু নিতে চাননি। এ ধারণা একেবারেই নির্বুদ্ধিতা।

পোপ ফ্রান্সিসের পূর্বসূরি পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শও একই অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে জন পল দ্বিতীয় প্রথম দিকে এই উপাধিকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি মতবাদ দপ্তর ‘সংশয়’ প্রকাশ করার পর তিনি প্রকাশ্যে এই উপাধি ব্যবহার করা বন্ধ করে দেন।

ভ্যাটিকানের নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যিশুর মা হিসেবে মেরির ভূমিকা বিশেষ, তবে তিনি ত্রাণকর্ত্রী নন—বরং ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে এক মধ্যস্থতাকারী। নির্দেশনায় বলা হয়, মেরি যিশুর জন্ম দিয়ে ‘মানবজাতির প্রতীক্ষিত মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন’।

বাইবেল অনুসারে, দেবদূত যখন মেরিকে জানান যে, তিনি গর্ভবতী হতে চলেছেন, মেরির উত্তর ছিল—‘তা-ই হোক।’

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার এই কর্মসূচিকে একটি মানবিক প্রচেষ্টা হিসেবে প্রচার করলেও, পর্যবেক্ষকেরা বলেন, এটি পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতেও সহায়তা করেছে। বিবিসি ১৯৮৪ সালের একটি সরকারি নথিতে দেখেছে, দত্তক নীতির সরকারি লক্ষ্যগুলোর মধ্যে কেবল শিশুদের কল্যাণই নয়, ভবিষ্যতের জাতীয় শক্তি এবং...

২৫ মে ২০২৫

সৌদি আরব সরকার শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় পর্যায়ে সংগীত শিক্ষা চালু করতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে দেশটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সংগীত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে হাজারো শিক্ষককে।

৭ মিনিট আগে

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সকাল ৬টা থেকে খোলা হয়েছে ভোটকেন্দ্র, যা খোলা থাকবে রাত ৯টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত)।

৩২ মিনিট আগে

হামাসের হামলার পর ভারতের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমরা ভুলব না—ওই ভয়াবহ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই ছিলেন প্রথম বিশ্বনেতা, যিনি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন করেছিলেন। ভারত আমাদের পাশে ছিল এবং আমরা তা স্মরণে রাখব।’

১ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ভারতকে একটি ‘বৈশ্বিক পরাশক্তি’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিওন সার। তিনি বলেছেন, ভারত-ইসরায়েল সম্পর্ক এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ‘অধিক দৃঢ়’। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিরক্ষা, উদ্ভাবন, বাণিজ্য থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতার মতো নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃত।

সম্প্রতি, ভারত সফরকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকের পর এনডিটিভিকে দেওয়া একমাত্র সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিওন সার।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ভারতের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমরা ভুলব না—ওই ভয়াবহ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই ছিলেন প্রথম বিশ্বনেতা, যিনি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন করেছিলেন। ভারত আমাদের পাশে ছিল এবং আমরা তা স্মরণে রাখব।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিওন বলেন, ‘আমরা ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছি। ভারতের বন্ধুত্বের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।’ তিনি জানান, দুই দেশ শিগগিরই প্রতিরক্ষা সহযোগিতা-বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গাজা ইস্যুতে শান্তি আলোচনার স্থবিরতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনাকে একমাত্র বাস্তব কাঠামো হিসেবে ধরে রাখা। এটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য ও বাস্তবসম্মত একটি পরিকল্পনা। বিশ্বের অনেক দেশ যখন এই পরিকল্পনা থেকে সরে যেতে চাইছে, তখন ভারত বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।’

দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান প্রসঙ্গে সার বলেন, ‘বর্তমানে এমন একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়, যা আমাদের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলবে।’ তিনি দাবি করেন, মধ্যপ্রাচ্যে এখনো গাজা, লেবানন ও ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত ‘সন্ত্রাসী রাষ্ট্র’ সক্রিয়।

তিনি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পরিকল্পনা বলছে না যে অবশ্যই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র থাকতে হবে—এই বিষয়টি পরিস্থিতি-নির্ভর। অতীতের ভুল থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি এবং তার পুনরাবৃত্তি করব না।’

হামাস প্রসঙ্গে ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হামাসের সামরিক ক্ষমতা ধ্বংস করা এবং গাজায় তাদের শাসনের অবসান ঘটানো। হামাস আজও প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রকাশ্যে হত্যা করে ভয় ছড়াচ্ছে। আমরা চাই গাজায় অন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠুক—যাতে এই সন্ত্রাসী শাসনের চিরতরে ইতি টানা যায়।’

গিডিওন সার বলেন, ভারত ও ইসরায়েল ‘একই রকম বেদনা ও অভিজ্ঞতা’ বহন করে। তিনি বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদ এখন সর্বত্র। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের মানুষও এর ভয়াবহতা জানে। আমরা লস্কর-ই-তাইয়েবার মতো সংগঠনকে সন্ত্রাসী ঘোষণা করেছি এবং গোয়েন্দা, প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা খাতে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করছি।’

ইসরায়েলি মন্ত্রী আরও জানান, দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা বিনিময়ের নতুন কাঠামো তৈরি হচ্ছে, যা উভয়ের মধ্যে ‘বাস্তব কৌশলগত অংশীদারত্ব’ প্রতিফলিত করছে।

অর্থনীতি ও যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গিডিওন সার বলেন, ‘ইসরায়েল “ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর” পুনরায় সক্রিয় করতে প্রস্তুত। যুদ্ধের কারণে প্রকল্পটি কিছুদিন স্থগিত ছিল, তবে আমরা আবার এটি এগিয়ে নিতে প্রস্তুত।’

হাইফা বন্দরে আদানি গ্রুপের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটি আমাদের পারস্পরিক আস্থার প্রতীক। ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশ ও এখানে হওয়া বিনিয়োগকে সুরক্ষা দেয়। আমরা আদানির বিনিয়োগকে স্বাগত জানাই—এটি দুই দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।’

তিনি আরও বলেন, ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর মাধ্যমে পর্যটন, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানে নতুন গতি আসবে।

সাক্ষাৎকারের শেষ অংশে গিডিওন সার বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদি ও নেতানিয়াহুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও গভীর করছে। তাদের আলোচনা সব সময় খোলামেলা ও কৌশলগত বিষয়কেন্দ্রিক। আমি আশা করি, তাঁরা শিগগিরই সাক্ষাৎ করবেন।’

ভারতকে একটি ‘বৈশ্বিক পরাশক্তি’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিওন সার। তিনি বলেছেন, ভারত-ইসরায়েল সম্পর্ক এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ‘অধিক দৃঢ়’। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিরক্ষা, উদ্ভাবন, বাণিজ্য থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতার মতো নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃত।

সম্প্রতি, ভারত সফরকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকের পর এনডিটিভিকে দেওয়া একমাত্র সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিওন সার।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ভারতের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমরা ভুলব না—ওই ভয়াবহ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই ছিলেন প্রথম বিশ্বনেতা, যিনি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন করেছিলেন। ভারত আমাদের পাশে ছিল এবং আমরা তা স্মরণে রাখব।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিওন বলেন, ‘আমরা ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছি। ভারতের বন্ধুত্বের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।’ তিনি জানান, দুই দেশ শিগগিরই প্রতিরক্ষা সহযোগিতা-বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গাজা ইস্যুতে শান্তি আলোচনার স্থবিরতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনাকে একমাত্র বাস্তব কাঠামো হিসেবে ধরে রাখা। এটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য ও বাস্তবসম্মত একটি পরিকল্পনা। বিশ্বের অনেক দেশ যখন এই পরিকল্পনা থেকে সরে যেতে চাইছে, তখন ভারত বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।’

দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান প্রসঙ্গে সার বলেন, ‘বর্তমানে এমন একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়, যা আমাদের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলবে।’ তিনি দাবি করেন, মধ্যপ্রাচ্যে এখনো গাজা, লেবানন ও ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত ‘সন্ত্রাসী রাষ্ট্র’ সক্রিয়।

তিনি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পরিকল্পনা বলছে না যে অবশ্যই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র থাকতে হবে—এই বিষয়টি পরিস্থিতি-নির্ভর। অতীতের ভুল থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি এবং তার পুনরাবৃত্তি করব না।’

হামাস প্রসঙ্গে ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হামাসের সামরিক ক্ষমতা ধ্বংস করা এবং গাজায় তাদের শাসনের অবসান ঘটানো। হামাস আজও প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রকাশ্যে হত্যা করে ভয় ছড়াচ্ছে। আমরা চাই গাজায় অন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠুক—যাতে এই সন্ত্রাসী শাসনের চিরতরে ইতি টানা যায়।’

গিডিওন সার বলেন, ভারত ও ইসরায়েল ‘একই রকম বেদনা ও অভিজ্ঞতা’ বহন করে। তিনি বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদ এখন সর্বত্র। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের মানুষও এর ভয়াবহতা জানে। আমরা লস্কর-ই-তাইয়েবার মতো সংগঠনকে সন্ত্রাসী ঘোষণা করেছি এবং গোয়েন্দা, প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা খাতে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করছি।’

ইসরায়েলি মন্ত্রী আরও জানান, দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা বিনিময়ের নতুন কাঠামো তৈরি হচ্ছে, যা উভয়ের মধ্যে ‘বাস্তব কৌশলগত অংশীদারত্ব’ প্রতিফলিত করছে।

অর্থনীতি ও যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গিডিওন সার বলেন, ‘ইসরায়েল “ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর” পুনরায় সক্রিয় করতে প্রস্তুত। যুদ্ধের কারণে প্রকল্পটি কিছুদিন স্থগিত ছিল, তবে আমরা আবার এটি এগিয়ে নিতে প্রস্তুত।’

হাইফা বন্দরে আদানি গ্রুপের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটি আমাদের পারস্পরিক আস্থার প্রতীক। ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশ ও এখানে হওয়া বিনিয়োগকে সুরক্ষা দেয়। আমরা আদানির বিনিয়োগকে স্বাগত জানাই—এটি দুই দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।’

তিনি আরও বলেন, ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর মাধ্যমে পর্যটন, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানে নতুন গতি আসবে।

সাক্ষাৎকারের শেষ অংশে গিডিওন সার বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদি ও নেতানিয়াহুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও গভীর করছে। তাদের আলোচনা সব সময় খোলামেলা ও কৌশলগত বিষয়কেন্দ্রিক। আমি আশা করি, তাঁরা শিগগিরই সাক্ষাৎ করবেন।’

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার এই কর্মসূচিকে একটি মানবিক প্রচেষ্টা হিসেবে প্রচার করলেও, পর্যবেক্ষকেরা বলেন, এটি পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতেও সহায়তা করেছে। বিবিসি ১৯৮৪ সালের একটি সরকারি নথিতে দেখেছে, দত্তক নীতির সরকারি লক্ষ্যগুলোর মধ্যে কেবল শিশুদের কল্যাণই নয়, ভবিষ্যতের জাতীয় শক্তি এবং...

২৫ মে ২০২৫

সৌদি আরব সরকার শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় পর্যায়ে সংগীত শিক্ষা চালু করতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে দেশটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সংগীত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে হাজারো শিক্ষককে।

৭ মিনিট আগে

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সকাল ৬টা থেকে খোলা হয়েছে ভোটকেন্দ্র, যা খোলা থাকবে রাত ৯টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত)।

৩২ মিনিট আগে

খ্রিষ্টানদের একমাত্র ত্রাণকর্তা যিশু—কুমারী মেরি এতে কোনো ভূমিকা রাখেননি বলে ঘোষণা দিয়েছে ভ্যাটিকান। পোপ লিওর অনুমোদনে প্রকাশিত এক নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটি ক্যাথলিক খ্রিষ্টানের উচিত নয় কুমারী মেরিকে ‘সহমুক্তিদাতা’ (co-redeemer) বলে সম্বোধন করা।

১ ঘণ্টা আগে