মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মারা যাচ্ছেন এসব রোগের কারণে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের প্রায় ৫৩ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন সদস্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত। বড় রোগের এ বোঝা চিকিৎসার জন্য রোগীর নিজের ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে, যাকে বিশেষজ্ঞরা বলেন, আউট-অব-পকেট এক্সপেনডিচার বা ওওপি।

জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তথা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এ বিষয়টি।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণায় দেশে দীর্ঘমেয়াদি রোগের পরিস্থিতির এ তথ্য উঠে এসেছে। ‘ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউসহোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫’ শীর্ষক এ গবেষণাটি ৮ হাজার ৬৭টি পরিবারের ৩৩ হাজার ২০৭ জন সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়।

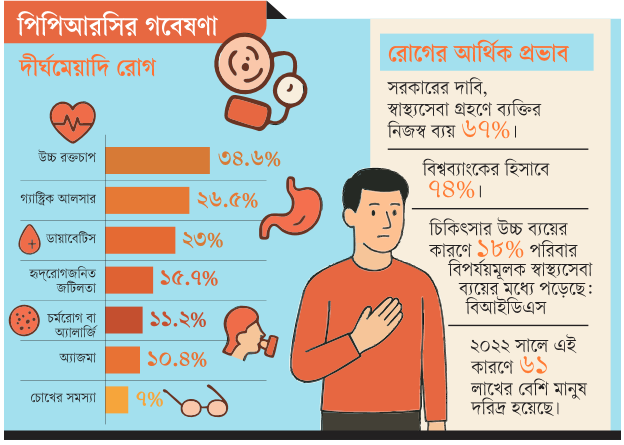

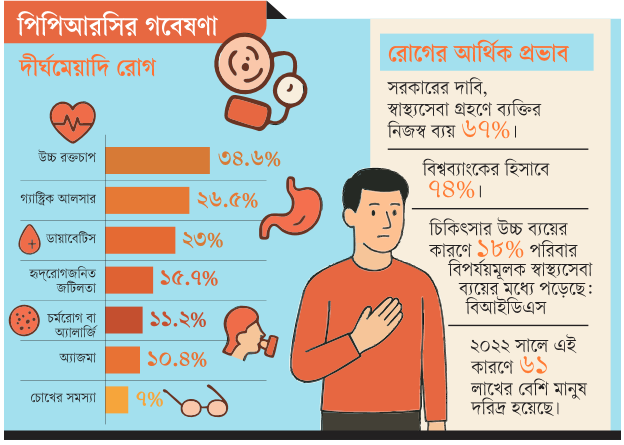

গবেষণায় দেখা গেছে, ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন দীর্ঘমেয়াদি রোগে (ক্রনিক ডিজিজ) আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। কোনো কোনো পরিবারে একাধিক সদস্য এ ধরনের রোগে ভুগছেন। সবচেয়ে বেশি লোক যে দীর্ঘমেয়াদি অসুখে আক্রান্ত, তা হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ। ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবারের সদস্য এ রোগে ভুগছেন। সংখ্যার হিসাবে এর পরে রয়েছে যথাক্রমে গ্যাস্ট্রিক আলসার (২৬ দশমিক ৫ শতাংশ), ডায়াবেটিস (২৩ শতাংশ), হৃদ্রোগ বা হৃদ্রোগের জটিলতা (১৫ দশমিক ৭ শতাংশ), চর্মরোগ বা অ্যালার্জি (১১ দশমিক ২ শতাংশ), অ্যাজমা (১০ দশমিক ৪ শতাংশ), হাড়ের সমস্যা অস্টিওপোরোসিস বা ক্যালসিয়াম ঘাটতির রোগ (৯ দশমিক ৭ শতাংশ) চোখের সমস্যা (৭ শতাংশ), বাত বা আর্থ্রাইটিস (৪ দশমিক ৫ শতাংশ) এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগ (৪ দশমিক ৮ শতাংশ)।

পিপিআরসি বলছে, দীর্ঘমেয়াদি রোগের ক্ষতি শুধু আক্রান্ত ব্যক্তির দুর্ভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর চিকিৎসার ব্যয় পরিবার ও রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব ফেলে। দীর্ঘমেয়াদি রোগের বোঝা এবং তার আর্থিক প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত একটি সাধারণ সমস্যা। এটি ধনী কিংবা গরিব, শহর বা গ্রামবাসী-নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই স্বাস্থ্যনীতি ও সেবা পরিকল্পনায় এর ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) সংজ্ঞামতে, যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা এক বছর বা তার বেশি স্থায়ী থাকে এবং যার জন্য নিয়মিত চিকিৎসা প্রয়োজন হয়; কিংবা দৈনন্দিন কাজকর্ম সীমিত করতে হয়—তা-ই দীর্ঘমেয়াদি রোগ। ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বাতের মতো সাধারণ হয়ে ওঠা রোগ ছাড়া ক্যানসার ও কিডনির অসুখও এর মধ্যে পড়ে। ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যসূচি, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ও মদপান—এ চারটি ঝুঁকিপূর্ণ অভ্যাসের কারণে অনেক দীর্ঘমেয়াদি রোগের সৃষ্টি হয়, যেগুলো কি না প্রতিরোধযোগ্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি রোগের মধ্যে অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) এবং সংক্রামক রোগ—দুই ধরনের অসুখই রয়েছে। এর মধ্যে এনসিডি রোগগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ডব্লিউএইচওর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে মৃত্যুর প্রধান কারণ হৃদ্রোগ বা ক্যানসারের মতো এনসিডি।

পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও গবেষণার মুখ্য গবেষক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, দেশে কত শতাংশ পরিবারে দীর্ঘমেয়াদি অসুখের রোগী রয়েছেন, তা জানা ছিল না। পিপিআরসির গবেষণায় প্রথমবারের মতো ধারণা পাওয়া গেল যে, দেশের ৫০ শতাংশের বেশি পরিবারে এ রকম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রয়েছেন। নিয়মিত ওষুধসহ সার্বিক চিকিৎসার খরচ বেশির ভাগ পরিবারের ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে। এই চাপ কমানোর জন্য কার্যকর কোনো সহায়তা নেই।

ড. জিল্লুর রহমান বলেন, সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ওষুধের খরচ কমাতে নতুন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কথা বিবেচনা করা উচিত। এ ছাড়া রোগগুলো প্রতিরোধযোগ্য। তাই যথাযথ প্রতিরোধ কার্যক্রম চালাতে হবে। জনস্বাস্থ্যের এ বড় সমস্যাটিকে কমানোর জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে একত্রে কাজ করতে হবে। পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার ও জীবনাচার—এসবও এ ধরনের রোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ বুলেটিন দেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। গত বছরের জুনে প্রকাশিত ‘হেলথ বুলেটিন ২০২৩’-এ বলা হয়েছে, দেশ এখন সংক্রামক রোগ থেকে অসংক্রামক রোগের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অসুস্থতা ও মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে অসংক্রামক রোগ। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, ক্যানসার এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। দেশে এখন বিভিন্ন রোগে মোট মৃত্যুর ৭০.২৬ শতাংশই ঘটছে অসংক্রামক রোগে। এর মধ্যে হৃদ্রোগে ৩৪ শতাংশ, ক্যানসারে ১০ শতাংশ, দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসতন্ত্রের রোগে ৭ শতাংশ, ডায়াবেটিসে ৪ শতাংশ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগে ১১ শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে সংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার ২৩ শতাংশ।

দীর্ঘমেয়াদি রোগের অর্থনৈতিক প্রভাবের দুটি দিক তুলে ধরেছেন স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদেরা। তাঁরা বলেছেন, কেউ এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আগের মতো অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন না। এতে করে তাঁদের আয় কমে যায়। পাশাপাশি চিকিৎসার খরচ বেড়ে যাওয়ায় পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শাফিউন নাহিন শিমুল বলেন, দীর্ঘমেয়াদি রোগ দেশের সামগ্রিক দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রভাব ফেলছে। অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকারি পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি রোগও বাড়ছে। যদি সরকারিভাবে সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া যায়, তাহলে এসব রোগ মারাত্মক হয়ে উঠবে না এবং চিকিৎসা ব্যয়ও কম থাকবে।

ডব্লিউএইচওর পরিভাষা অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য ব্যক্তি বা পরিবার যে অর্থ নিজের পকেট থেকে খরচ করে, তাকে ‘আউট-অব-পকেট’ (ওওপি) ব্যয় বলা হয়। ওওপির হার বেশি হলে তা দারিদ্র্য ও আর্থিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে। কারণ এটি অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যাঘাত ঘটায়। ওওপি ৪০ শতাংশের বেশি হলে তাকে বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় বলা হয়। উচ্চ ওওপি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপরও চাপ সৃষ্টি করে।

সরকারের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট জানিয়েছে, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় (ওওপি) ৬৭ শতাংশ। তবে বিশ্বব্যাংকের হিসাবে এটি ৭৪ শতাংশ। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) তথ্য অনুযায়ী, চিকিৎসার উচ্চ ব্যয়ের কারণে দেশের ১৮ শতাংশ পরিবার বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে পড়েছে। ২০২২ সালে এ কারণে দেশে ৬১ লাখের বেশি মানুষ দরিদ্র হয়েছেন।

পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) অধ্যাপক ডা. আবু জামিল ফয়সাল বলেন, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রায় পুরোপুরি চিকিৎসাভিত্তিক (কিউরেটিভ), ততটা প্রতিরোধমূলক নয়। অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আইন করা জরুরি, যাতে সরকার এ সেবা দিতে বাধ্য হয়।

আবু জামিল ফয়সাল আরও বলেন, দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগের নিয়ন্ত্রণ এখনো নজরের বাইরে। শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট নয়, এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস, জীবনাচার এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক ও কীটনাশকের অতি ব্যবহার—এসব বিষয় জড়িত। এ জন্য সমন্বিত কার্যক্রম ছাড়া কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মারা যাচ্ছেন এসব রোগের কারণে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের প্রায় ৫৩ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন সদস্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত। বড় রোগের এ বোঝা চিকিৎসার জন্য রোগীর নিজের ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে, যাকে বিশেষজ্ঞরা বলেন, আউট-অব-পকেট এক্সপেনডিচার বা ওওপি।

জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তথা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এ বিষয়টি।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণায় দেশে দীর্ঘমেয়াদি রোগের পরিস্থিতির এ তথ্য উঠে এসেছে। ‘ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউসহোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫’ শীর্ষক এ গবেষণাটি ৮ হাজার ৬৭টি পরিবারের ৩৩ হাজার ২০৭ জন সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন দীর্ঘমেয়াদি রোগে (ক্রনিক ডিজিজ) আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। কোনো কোনো পরিবারে একাধিক সদস্য এ ধরনের রোগে ভুগছেন। সবচেয়ে বেশি লোক যে দীর্ঘমেয়াদি অসুখে আক্রান্ত, তা হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ। ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবারের সদস্য এ রোগে ভুগছেন। সংখ্যার হিসাবে এর পরে রয়েছে যথাক্রমে গ্যাস্ট্রিক আলসার (২৬ দশমিক ৫ শতাংশ), ডায়াবেটিস (২৩ শতাংশ), হৃদ্রোগ বা হৃদ্রোগের জটিলতা (১৫ দশমিক ৭ শতাংশ), চর্মরোগ বা অ্যালার্জি (১১ দশমিক ২ শতাংশ), অ্যাজমা (১০ দশমিক ৪ শতাংশ), হাড়ের সমস্যা অস্টিওপোরোসিস বা ক্যালসিয়াম ঘাটতির রোগ (৯ দশমিক ৭ শতাংশ) চোখের সমস্যা (৭ শতাংশ), বাত বা আর্থ্রাইটিস (৪ দশমিক ৫ শতাংশ) এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগ (৪ দশমিক ৮ শতাংশ)।

পিপিআরসি বলছে, দীর্ঘমেয়াদি রোগের ক্ষতি শুধু আক্রান্ত ব্যক্তির দুর্ভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর চিকিৎসার ব্যয় পরিবার ও রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব ফেলে। দীর্ঘমেয়াদি রোগের বোঝা এবং তার আর্থিক প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত একটি সাধারণ সমস্যা। এটি ধনী কিংবা গরিব, শহর বা গ্রামবাসী-নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই স্বাস্থ্যনীতি ও সেবা পরিকল্পনায় এর ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) সংজ্ঞামতে, যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা এক বছর বা তার বেশি স্থায়ী থাকে এবং যার জন্য নিয়মিত চিকিৎসা প্রয়োজন হয়; কিংবা দৈনন্দিন কাজকর্ম সীমিত করতে হয়—তা-ই দীর্ঘমেয়াদি রোগ। ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বাতের মতো সাধারণ হয়ে ওঠা রোগ ছাড়া ক্যানসার ও কিডনির অসুখও এর মধ্যে পড়ে। ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যসূচি, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ও মদপান—এ চারটি ঝুঁকিপূর্ণ অভ্যাসের কারণে অনেক দীর্ঘমেয়াদি রোগের সৃষ্টি হয়, যেগুলো কি না প্রতিরোধযোগ্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি রোগের মধ্যে অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) এবং সংক্রামক রোগ—দুই ধরনের অসুখই রয়েছে। এর মধ্যে এনসিডি রোগগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ডব্লিউএইচওর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে মৃত্যুর প্রধান কারণ হৃদ্রোগ বা ক্যানসারের মতো এনসিডি।

পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও গবেষণার মুখ্য গবেষক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, দেশে কত শতাংশ পরিবারে দীর্ঘমেয়াদি অসুখের রোগী রয়েছেন, তা জানা ছিল না। পিপিআরসির গবেষণায় প্রথমবারের মতো ধারণা পাওয়া গেল যে, দেশের ৫০ শতাংশের বেশি পরিবারে এ রকম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রয়েছেন। নিয়মিত ওষুধসহ সার্বিক চিকিৎসার খরচ বেশির ভাগ পরিবারের ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে। এই চাপ কমানোর জন্য কার্যকর কোনো সহায়তা নেই।

ড. জিল্লুর রহমান বলেন, সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ওষুধের খরচ কমাতে নতুন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কথা বিবেচনা করা উচিত। এ ছাড়া রোগগুলো প্রতিরোধযোগ্য। তাই যথাযথ প্রতিরোধ কার্যক্রম চালাতে হবে। জনস্বাস্থ্যের এ বড় সমস্যাটিকে কমানোর জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে একত্রে কাজ করতে হবে। পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার ও জীবনাচার—এসবও এ ধরনের রোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ বুলেটিন দেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। গত বছরের জুনে প্রকাশিত ‘হেলথ বুলেটিন ২০২৩’-এ বলা হয়েছে, দেশ এখন সংক্রামক রোগ থেকে অসংক্রামক রোগের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অসুস্থতা ও মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে অসংক্রামক রোগ। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, ক্যানসার এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। দেশে এখন বিভিন্ন রোগে মোট মৃত্যুর ৭০.২৬ শতাংশই ঘটছে অসংক্রামক রোগে। এর মধ্যে হৃদ্রোগে ৩৪ শতাংশ, ক্যানসারে ১০ শতাংশ, দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসতন্ত্রের রোগে ৭ শতাংশ, ডায়াবেটিসে ৪ শতাংশ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগে ১১ শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে সংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার ২৩ শতাংশ।

দীর্ঘমেয়াদি রোগের অর্থনৈতিক প্রভাবের দুটি দিক তুলে ধরেছেন স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদেরা। তাঁরা বলেছেন, কেউ এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আগের মতো অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন না। এতে করে তাঁদের আয় কমে যায়। পাশাপাশি চিকিৎসার খরচ বেড়ে যাওয়ায় পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শাফিউন নাহিন শিমুল বলেন, দীর্ঘমেয়াদি রোগ দেশের সামগ্রিক দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রভাব ফেলছে। অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকারি পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি রোগও বাড়ছে। যদি সরকারিভাবে সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া যায়, তাহলে এসব রোগ মারাত্মক হয়ে উঠবে না এবং চিকিৎসা ব্যয়ও কম থাকবে।

ডব্লিউএইচওর পরিভাষা অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য ব্যক্তি বা পরিবার যে অর্থ নিজের পকেট থেকে খরচ করে, তাকে ‘আউট-অব-পকেট’ (ওওপি) ব্যয় বলা হয়। ওওপির হার বেশি হলে তা দারিদ্র্য ও আর্থিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে। কারণ এটি অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যাঘাত ঘটায়। ওওপি ৪০ শতাংশের বেশি হলে তাকে বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় বলা হয়। উচ্চ ওওপি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপরও চাপ সৃষ্টি করে।

সরকারের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট জানিয়েছে, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় (ওওপি) ৬৭ শতাংশ। তবে বিশ্বব্যাংকের হিসাবে এটি ৭৪ শতাংশ। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) তথ্য অনুযায়ী, চিকিৎসার উচ্চ ব্যয়ের কারণে দেশের ১৮ শতাংশ পরিবার বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে পড়েছে। ২০২২ সালে এ কারণে দেশে ৬১ লাখের বেশি মানুষ দরিদ্র হয়েছেন।

পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) অধ্যাপক ডা. আবু জামিল ফয়সাল বলেন, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রায় পুরোপুরি চিকিৎসাভিত্তিক (কিউরেটিভ), ততটা প্রতিরোধমূলক নয়। অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আইন করা জরুরি, যাতে সরকার এ সেবা দিতে বাধ্য হয়।

আবু জামিল ফয়সাল আরও বলেন, দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগের নিয়ন্ত্রণ এখনো নজরের বাইরে। শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট নয়, এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস, জীবনাচার এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক ও কীটনাশকের অতি ব্যবহার—এসব বিষয় জড়িত। এ জন্য সমন্বিত কার্যক্রম ছাড়া কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মারা যাচ্ছেন এসব রোগের কারণে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের প্রায় ৫৩ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন সদস্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত। বড় রোগের এ বোঝা চিকিৎসার জন্য রোগীর নিজের ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে, যাকে বিশেষজ্ঞরা বলেন, আউট-অব-পকেট এক্সপেনডিচার বা ওওপি।

জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তথা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এ বিষয়টি।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণায় দেশে দীর্ঘমেয়াদি রোগের পরিস্থিতির এ তথ্য উঠে এসেছে। ‘ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউসহোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫’ শীর্ষক এ গবেষণাটি ৮ হাজার ৬৭টি পরিবারের ৩৩ হাজার ২০৭ জন সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন দীর্ঘমেয়াদি রোগে (ক্রনিক ডিজিজ) আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। কোনো কোনো পরিবারে একাধিক সদস্য এ ধরনের রোগে ভুগছেন। সবচেয়ে বেশি লোক যে দীর্ঘমেয়াদি অসুখে আক্রান্ত, তা হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ। ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবারের সদস্য এ রোগে ভুগছেন। সংখ্যার হিসাবে এর পরে রয়েছে যথাক্রমে গ্যাস্ট্রিক আলসার (২৬ দশমিক ৫ শতাংশ), ডায়াবেটিস (২৩ শতাংশ), হৃদ্রোগ বা হৃদ্রোগের জটিলতা (১৫ দশমিক ৭ শতাংশ), চর্মরোগ বা অ্যালার্জি (১১ দশমিক ২ শতাংশ), অ্যাজমা (১০ দশমিক ৪ শতাংশ), হাড়ের সমস্যা অস্টিওপোরোসিস বা ক্যালসিয়াম ঘাটতির রোগ (৯ দশমিক ৭ শতাংশ) চোখের সমস্যা (৭ শতাংশ), বাত বা আর্থ্রাইটিস (৪ দশমিক ৫ শতাংশ) এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগ (৪ দশমিক ৮ শতাংশ)।

পিপিআরসি বলছে, দীর্ঘমেয়াদি রোগের ক্ষতি শুধু আক্রান্ত ব্যক্তির দুর্ভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর চিকিৎসার ব্যয় পরিবার ও রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব ফেলে। দীর্ঘমেয়াদি রোগের বোঝা এবং তার আর্থিক প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত একটি সাধারণ সমস্যা। এটি ধনী কিংবা গরিব, শহর বা গ্রামবাসী-নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই স্বাস্থ্যনীতি ও সেবা পরিকল্পনায় এর ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) সংজ্ঞামতে, যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা এক বছর বা তার বেশি স্থায়ী থাকে এবং যার জন্য নিয়মিত চিকিৎসা প্রয়োজন হয়; কিংবা দৈনন্দিন কাজকর্ম সীমিত করতে হয়—তা-ই দীর্ঘমেয়াদি রোগ। ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বাতের মতো সাধারণ হয়ে ওঠা রোগ ছাড়া ক্যানসার ও কিডনির অসুখও এর মধ্যে পড়ে। ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যসূচি, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ও মদপান—এ চারটি ঝুঁকিপূর্ণ অভ্যাসের কারণে অনেক দীর্ঘমেয়াদি রোগের সৃষ্টি হয়, যেগুলো কি না প্রতিরোধযোগ্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি রোগের মধ্যে অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) এবং সংক্রামক রোগ—দুই ধরনের অসুখই রয়েছে। এর মধ্যে এনসিডি রোগগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ডব্লিউএইচওর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে মৃত্যুর প্রধান কারণ হৃদ্রোগ বা ক্যানসারের মতো এনসিডি।

পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও গবেষণার মুখ্য গবেষক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, দেশে কত শতাংশ পরিবারে দীর্ঘমেয়াদি অসুখের রোগী রয়েছেন, তা জানা ছিল না। পিপিআরসির গবেষণায় প্রথমবারের মতো ধারণা পাওয়া গেল যে, দেশের ৫০ শতাংশের বেশি পরিবারে এ রকম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রয়েছেন। নিয়মিত ওষুধসহ সার্বিক চিকিৎসার খরচ বেশির ভাগ পরিবারের ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে। এই চাপ কমানোর জন্য কার্যকর কোনো সহায়তা নেই।

ড. জিল্লুর রহমান বলেন, সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ওষুধের খরচ কমাতে নতুন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কথা বিবেচনা করা উচিত। এ ছাড়া রোগগুলো প্রতিরোধযোগ্য। তাই যথাযথ প্রতিরোধ কার্যক্রম চালাতে হবে। জনস্বাস্থ্যের এ বড় সমস্যাটিকে কমানোর জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে একত্রে কাজ করতে হবে। পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার ও জীবনাচার—এসবও এ ধরনের রোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ বুলেটিন দেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। গত বছরের জুনে প্রকাশিত ‘হেলথ বুলেটিন ২০২৩’-এ বলা হয়েছে, দেশ এখন সংক্রামক রোগ থেকে অসংক্রামক রোগের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অসুস্থতা ও মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে অসংক্রামক রোগ। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, ক্যানসার এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। দেশে এখন বিভিন্ন রোগে মোট মৃত্যুর ৭০.২৬ শতাংশই ঘটছে অসংক্রামক রোগে। এর মধ্যে হৃদ্রোগে ৩৪ শতাংশ, ক্যানসারে ১০ শতাংশ, দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসতন্ত্রের রোগে ৭ শতাংশ, ডায়াবেটিসে ৪ শতাংশ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগে ১১ শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে সংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার ২৩ শতাংশ।

দীর্ঘমেয়াদি রোগের অর্থনৈতিক প্রভাবের দুটি দিক তুলে ধরেছেন স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদেরা। তাঁরা বলেছেন, কেউ এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আগের মতো অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন না। এতে করে তাঁদের আয় কমে যায়। পাশাপাশি চিকিৎসার খরচ বেড়ে যাওয়ায় পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শাফিউন নাহিন শিমুল বলেন, দীর্ঘমেয়াদি রোগ দেশের সামগ্রিক দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রভাব ফেলছে। অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকারি পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি রোগও বাড়ছে। যদি সরকারিভাবে সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া যায়, তাহলে এসব রোগ মারাত্মক হয়ে উঠবে না এবং চিকিৎসা ব্যয়ও কম থাকবে।

ডব্লিউএইচওর পরিভাষা অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য ব্যক্তি বা পরিবার যে অর্থ নিজের পকেট থেকে খরচ করে, তাকে ‘আউট-অব-পকেট’ (ওওপি) ব্যয় বলা হয়। ওওপির হার বেশি হলে তা দারিদ্র্য ও আর্থিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে। কারণ এটি অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যাঘাত ঘটায়। ওওপি ৪০ শতাংশের বেশি হলে তাকে বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় বলা হয়। উচ্চ ওওপি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপরও চাপ সৃষ্টি করে।

সরকারের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট জানিয়েছে, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় (ওওপি) ৬৭ শতাংশ। তবে বিশ্বব্যাংকের হিসাবে এটি ৭৪ শতাংশ। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) তথ্য অনুযায়ী, চিকিৎসার উচ্চ ব্যয়ের কারণে দেশের ১৮ শতাংশ পরিবার বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে পড়েছে। ২০২২ সালে এ কারণে দেশে ৬১ লাখের বেশি মানুষ দরিদ্র হয়েছেন।

পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) অধ্যাপক ডা. আবু জামিল ফয়সাল বলেন, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রায় পুরোপুরি চিকিৎসাভিত্তিক (কিউরেটিভ), ততটা প্রতিরোধমূলক নয়। অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আইন করা জরুরি, যাতে সরকার এ সেবা দিতে বাধ্য হয়।

আবু জামিল ফয়সাল আরও বলেন, দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগের নিয়ন্ত্রণ এখনো নজরের বাইরে। শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট নয়, এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস, জীবনাচার এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক ও কীটনাশকের অতি ব্যবহার—এসব বিষয় জড়িত। এ জন্য সমন্বিত কার্যক্রম ছাড়া কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মারা যাচ্ছেন এসব রোগের কারণে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের প্রায় ৫৩ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন সদস্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত। বড় রোগের এ বোঝা চিকিৎসার জন্য রোগীর নিজের ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে, যাকে বিশেষজ্ঞরা বলেন, আউট-অব-পকেট এক্সপেনডিচার বা ওওপি।

জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তথা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এ বিষয়টি।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণায় দেশে দীর্ঘমেয়াদি রোগের পরিস্থিতির এ তথ্য উঠে এসেছে। ‘ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউসহোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫’ শীর্ষক এ গবেষণাটি ৮ হাজার ৬৭টি পরিবারের ৩৩ হাজার ২০৭ জন সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন দীর্ঘমেয়াদি রোগে (ক্রনিক ডিজিজ) আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। কোনো কোনো পরিবারে একাধিক সদস্য এ ধরনের রোগে ভুগছেন। সবচেয়ে বেশি লোক যে দীর্ঘমেয়াদি অসুখে আক্রান্ত, তা হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ। ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবারের সদস্য এ রোগে ভুগছেন। সংখ্যার হিসাবে এর পরে রয়েছে যথাক্রমে গ্যাস্ট্রিক আলসার (২৬ দশমিক ৫ শতাংশ), ডায়াবেটিস (২৩ শতাংশ), হৃদ্রোগ বা হৃদ্রোগের জটিলতা (১৫ দশমিক ৭ শতাংশ), চর্মরোগ বা অ্যালার্জি (১১ দশমিক ২ শতাংশ), অ্যাজমা (১০ দশমিক ৪ শতাংশ), হাড়ের সমস্যা অস্টিওপোরোসিস বা ক্যালসিয়াম ঘাটতির রোগ (৯ দশমিক ৭ শতাংশ) চোখের সমস্যা (৭ শতাংশ), বাত বা আর্থ্রাইটিস (৪ দশমিক ৫ শতাংশ) এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগ (৪ দশমিক ৮ শতাংশ)।

পিপিআরসি বলছে, দীর্ঘমেয়াদি রোগের ক্ষতি শুধু আক্রান্ত ব্যক্তির দুর্ভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর চিকিৎসার ব্যয় পরিবার ও রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব ফেলে। দীর্ঘমেয়াদি রোগের বোঝা এবং তার আর্থিক প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত একটি সাধারণ সমস্যা। এটি ধনী কিংবা গরিব, শহর বা গ্রামবাসী-নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই স্বাস্থ্যনীতি ও সেবা পরিকল্পনায় এর ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) সংজ্ঞামতে, যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা এক বছর বা তার বেশি স্থায়ী থাকে এবং যার জন্য নিয়মিত চিকিৎসা প্রয়োজন হয়; কিংবা দৈনন্দিন কাজকর্ম সীমিত করতে হয়—তা-ই দীর্ঘমেয়াদি রোগ। ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বাতের মতো সাধারণ হয়ে ওঠা রোগ ছাড়া ক্যানসার ও কিডনির অসুখও এর মধ্যে পড়ে। ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যসূচি, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ও মদপান—এ চারটি ঝুঁকিপূর্ণ অভ্যাসের কারণে অনেক দীর্ঘমেয়াদি রোগের সৃষ্টি হয়, যেগুলো কি না প্রতিরোধযোগ্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি রোগের মধ্যে অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) এবং সংক্রামক রোগ—দুই ধরনের অসুখই রয়েছে। এর মধ্যে এনসিডি রোগগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ডব্লিউএইচওর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে মৃত্যুর প্রধান কারণ হৃদ্রোগ বা ক্যানসারের মতো এনসিডি।

পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও গবেষণার মুখ্য গবেষক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, দেশে কত শতাংশ পরিবারে দীর্ঘমেয়াদি অসুখের রোগী রয়েছেন, তা জানা ছিল না। পিপিআরসির গবেষণায় প্রথমবারের মতো ধারণা পাওয়া গেল যে, দেশের ৫০ শতাংশের বেশি পরিবারে এ রকম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রয়েছেন। নিয়মিত ওষুধসহ সার্বিক চিকিৎসার খরচ বেশির ভাগ পরিবারের ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে। এই চাপ কমানোর জন্য কার্যকর কোনো সহায়তা নেই।

ড. জিল্লুর রহমান বলেন, সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ওষুধের খরচ কমাতে নতুন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কথা বিবেচনা করা উচিত। এ ছাড়া রোগগুলো প্রতিরোধযোগ্য। তাই যথাযথ প্রতিরোধ কার্যক্রম চালাতে হবে। জনস্বাস্থ্যের এ বড় সমস্যাটিকে কমানোর জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে একত্রে কাজ করতে হবে। পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার ও জীবনাচার—এসবও এ ধরনের রোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ বুলেটিন দেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। গত বছরের জুনে প্রকাশিত ‘হেলথ বুলেটিন ২০২৩’-এ বলা হয়েছে, দেশ এখন সংক্রামক রোগ থেকে অসংক্রামক রোগের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অসুস্থতা ও মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে অসংক্রামক রোগ। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, ক্যানসার এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। দেশে এখন বিভিন্ন রোগে মোট মৃত্যুর ৭০.২৬ শতাংশই ঘটছে অসংক্রামক রোগে। এর মধ্যে হৃদ্রোগে ৩৪ শতাংশ, ক্যানসারে ১০ শতাংশ, দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসতন্ত্রের রোগে ৭ শতাংশ, ডায়াবেটিসে ৪ শতাংশ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগে ১১ শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে সংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার ২৩ শতাংশ।

দীর্ঘমেয়াদি রোগের অর্থনৈতিক প্রভাবের দুটি দিক তুলে ধরেছেন স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদেরা। তাঁরা বলেছেন, কেউ এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আগের মতো অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন না। এতে করে তাঁদের আয় কমে যায়। পাশাপাশি চিকিৎসার খরচ বেড়ে যাওয়ায় পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শাফিউন নাহিন শিমুল বলেন, দীর্ঘমেয়াদি রোগ দেশের সামগ্রিক দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রভাব ফেলছে। অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকারি পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি রোগও বাড়ছে। যদি সরকারিভাবে সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া যায়, তাহলে এসব রোগ মারাত্মক হয়ে উঠবে না এবং চিকিৎসা ব্যয়ও কম থাকবে।

ডব্লিউএইচওর পরিভাষা অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য ব্যক্তি বা পরিবার যে অর্থ নিজের পকেট থেকে খরচ করে, তাকে ‘আউট-অব-পকেট’ (ওওপি) ব্যয় বলা হয়। ওওপির হার বেশি হলে তা দারিদ্র্য ও আর্থিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে। কারণ এটি অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যাঘাত ঘটায়। ওওপি ৪০ শতাংশের বেশি হলে তাকে বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় বলা হয়। উচ্চ ওওপি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপরও চাপ সৃষ্টি করে।

সরকারের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট জানিয়েছে, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় (ওওপি) ৬৭ শতাংশ। তবে বিশ্বব্যাংকের হিসাবে এটি ৭৪ শতাংশ। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) তথ্য অনুযায়ী, চিকিৎসার উচ্চ ব্যয়ের কারণে দেশের ১৮ শতাংশ পরিবার বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে পড়েছে। ২০২২ সালে এ কারণে দেশে ৬১ লাখের বেশি মানুষ দরিদ্র হয়েছেন।

পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) অধ্যাপক ডা. আবু জামিল ফয়সাল বলেন, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রায় পুরোপুরি চিকিৎসাভিত্তিক (কিউরেটিভ), ততটা প্রতিরোধমূলক নয়। অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আইন করা জরুরি, যাতে সরকার এ সেবা দিতে বাধ্য হয়।

আবু জামিল ফয়সাল আরও বলেন, দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগের নিয়ন্ত্রণ এখনো নজরের বাইরে। শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট নয়, এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস, জীবনাচার এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক ও কীটনাশকের অতি ব্যবহার—এসব বিষয় জড়িত। এ জন্য সমন্বিত কার্যক্রম ছাড়া কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে যেখানে কিডনি প্রতিস্থাপন এখনো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, সেখানে অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের শেষ ভরসা হয়ে উঠেছেন কিডনির শল্যচিকিৎসক অধ্যাপক কামরুল ইসলাম। দেশে যত কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়, সেগুলোর একটি বড় অংশই করেন তিনি। নিজের প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস...

২ দিন আগে

প্রথাগত চিকিৎসা বলতে এমন স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেগুলোর উদ্ভব আধুনিক বায়োমেডিসিনের আগেই হয়েছে। এসব চিকিৎসা পদ্ধতির ধরন নানাবিধ—ভেষজ চা থেকে শুরু করে ভারতের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাব্যবস্থা পর্যন্ত।

৪ দিন আগে

শীতের সকাল কিংবা সন্ধ্যায় ধোঁয়া ওঠা এক বাটি খিচুড়ির চেয়ে আরামদায়ক আর কী হতে পারে। খিচুড়ি শুধু একটি খাবার নয়। শীতকাল মানে আরাম করে হরেক রকমের সবজি দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি খাওয়া। এতে যেমন মন ভরে, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর এ খাবার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

৫ দিন আগে

তেজপাতা ও লবঙ্গ—উভয়ই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে রয়েছে শক্তিশালী প্রদাহবিরোধী ও ব্যাকটেরিয়ারোধী গুণাবলি, যা শরীরের ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তবে এই চা সাধারণত সবার জন্য নিরাপদ হলেও গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের এটি পান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৫ দিন আগেমুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা

বাংলাদেশে যেখানে কিডনি প্রতিস্থাপন এখনো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, সেখানে অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের শেষ ভরসা হয়ে উঠেছেন কিডনির শল্যচিকিৎসক অধ্যাপক কামরুল ইসলাম। দেশে যত কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়, সেগুলোর একটি বড় অংশই করেন তিনি। নিজের প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি (সিকেডি) হাসপাতালে গতকাল মঙ্গলবার তিনি ২০০০তম কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করেছেন। ব্যয়বহুল এই শল্য-চিকিৎসায় নিজে কোনো পারিশ্রমিক নেন না ২০২২ সালে স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত এই চিকিৎসক।

কিডনি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে কিডনি রোগের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। প্রায় ২ কোটি মানুষ কিডনির কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগছেন। দেশে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় পাঁচজন রোগীর মৃত্যু হচ্ছে কিডনি অকেজো হয়ে। কিডনি প্রতিস্থাপন সীমিত এবং ডায়ালাইসিস ব্যয়বহুল। ফলে অধিকাংশ রোগী চিকিৎসা না পেয়ে মারা যান। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত ও চিকিৎসা নিলে ৬০ শতাংশ রোগীর জীবন রক্ষা সম্ভব।

কামরুল ইসলামের জন্ম ১৯৬৫ সালে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বোর্ডের মেধাতালিকায় যথাক্রমে ১৫তম ও ১০তম স্থান লাভ করেছিলেন তিনি। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৪০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী হিসেবে ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজের মধ্যে সম্মিলিত এমবিবিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক পান। এরপর ১৯৯৫ সালে এফসিপিএস, ২০০০ সালে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউরোলজিতে এমএস এবং ২০০৩ সালে ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজ থেকে এফআরসিএস ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।

ডা. কামরুলের কর্মজীবন শুরু ১৯৯৩ সালে, বিসিএসের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্যাডারে যোগ দিয়ে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি এবং ২০০৭ সালে প্রথম সফল কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করেন। ২০১১ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে বেসরকারি একটি মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক পদে দায়িত্ব নেন। পরে ২০১৪ সালে নিজ উদ্যোগে রাজধানীর শ্যামলীতে সিকেডি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

সিকেডি সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে ডা. কামরুলের নেতৃত্বে সপ্তাহে ছয়টি কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। কিডনি দাতা ও গ্রহীতার জন্য একই সঙ্গে দুটি কক্ষে অস্ত্রোপচার চলে। প্রতিটি অস্ত্রোপচারে সাধারণত ১০-১২ জন চিকিৎসক অংশ নেন। যাঁদের মধ্যে থাকেন অবেদনবিদ, কিডনি বিশেষজ্ঞ, ইউরোলজির শল্যচিকিৎসকসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ, পাশাপাশি নার্স ও টেকনোলজিস্ট।

ডা. কামরুল বলেন, সিকেডিতে প্রতিদিন গড়ে একটি কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়। প্রতিটি অস্ত্রোপচারে ১০-১২ জন চিকিৎসক কাজ করেন। তিনি নিজে পারিশ্রমিক নেন না, তবে অস্ত্রোপচারে আনুষঙ্গিক খরচ থাকে। তাঁর হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপনের প্যাকেজ এখন ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা। যার মধ্যে অস্ত্রোপচার, ওষুধ, আইসিইউ এবং অন্যান্য খরচ অন্তর্ভুক্ত। কিডনি দাতা সাধারণত ৩ থেকে ৭ দিন এবং কিডনি গ্রহীতা ৭ থেকে ১০ দিন হাসপাতালে থাকেন।

হাসপাতালের অন্যান্য সার্জারি ও চিকিৎসাসেবার আয়ের অর্থে কিডনি প্রতিস্থাপনের খরচের পুরো প্রক্রিয়া চালানো হয়। সেখানে প্রতিদিন ৭-১২টি কিডনি স্টোন সার্জারি, কিডনি ক্যানসার, প্রস্টেট ক্যানসারসহ অন্যান্য সার্জারি করা হয়। হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা চার শতাধিক। আউটডোরে প্রতিদিন ২৫০-৩০০ রোগী, ইনডোরে প্রায় ১০০ রোগী সেবা নেন। ১০০ শয্যার হাসপাতালটিতে আরও ৫০ শয্যা বাড়ানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে সিকেডি হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপন করেছেন সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বাসিন্দা মাইনুল রহমান। ৪৪ বছর বয়সী এই ব্যবসায়ীর কিডনি অকেজো হয়ে গেলে স্ত্রীর দেওয়া কিডনি নিয়ে তাঁর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়। ডা. কামরুল ইসলাম এই অস্ত্রোপচার করেন।

কিডনি প্রতিস্থাপনে সিকেডি হাসপাতাল সোয়া দুই লাখ টাকা নিয়েছে জানিয়ে মাইনুল রহমান গতকাল সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সিকেডি হাসপাতাল যদি অন্য হাসপাতালের মতো খরচ নিত, তাহলে আমরা তা বহন করতে পারতাম না। এখন প্রতি মাসে ফলোআপ চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। সেখানে গেলে সবকিছু বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসকের ফি দিতে হয় না।’

এর আগে ২০২৩ সালের অক্টোবরে স্ত্রীর দেওয়া কিডনি নিজের শরীরে প্রতিস্থাপন করেন নারায়ণগঞ্জের ৩৭ বছর বয়সী আবু বকর। তিনি বলেন, ‘ডা. কামরুল স্যার খুবই মানবিক। আমরা খরচের ভয়ে চিকিৎসায় যেতে চাইনি। তিনি কয়েকবার ফোন করে আমাদের খোঁজ নিয়েছেন, তিনি কিডনি বসিয়ে দিয়েছেন।’

ডা. কামরুল জানান, কিডনি প্রতিস্থাপন করা রোগীরা বাসায় গেলে প্রথম এক থেকে দুই বছর অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়; বিশেষ করে ওষুধ ঠিকমতো না খাওয়া, সময়মতো ডোজ না নেওয়া এবং অনিয়মিত জীবনধারা ঝুঁকি বাড়ায়। আবার রোগীরা খরচের ভয়ে ফলোআপ চিকিৎসায় আসতে চান না। ফলে তাঁদের এসব চিকিৎসা আজীবন বিনা মূল্যে করেন তিনি।

ডা. কামরুলের স্ত্রীও একজন চিকিৎসক। তিনি বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত। তাঁদের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে শিক্ষানবিশ চিকিৎসক, মেজ মেয়ে এমবিবিএস অধ্যয়ন করছেন।

নিজের প্রতিষ্ঠিত সিকেডি হাসপাতালকে ‘বড় গাছের মতো’ দেখেন ডা. কামরুল ইসলাম। যেখানে আয়ের একটি অংশ দরিদ্র রোগী ও কিডনি প্রতিস্থাপনে ব্যয় করা হয়। তিনি বলেন, ‘মানুষকে নিখুঁত চিকিৎসা দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি কিডনি রোগীদের খরচ হাসপাতালের অন্যান্য আয়ের মাধ্যমে বহন করি। এটি যেকোনো হাসপাতালই করতে পারে এবং এর জন্য লোকসান হয়; তা কিন্তু নয়।’

বাংলাদেশে যেখানে কিডনি প্রতিস্থাপন এখনো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, সেখানে অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের শেষ ভরসা হয়ে উঠেছেন কিডনির শল্যচিকিৎসক অধ্যাপক কামরুল ইসলাম। দেশে যত কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়, সেগুলোর একটি বড় অংশই করেন তিনি। নিজের প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি (সিকেডি) হাসপাতালে গতকাল মঙ্গলবার তিনি ২০০০তম কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করেছেন। ব্যয়বহুল এই শল্য-চিকিৎসায় নিজে কোনো পারিশ্রমিক নেন না ২০২২ সালে স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত এই চিকিৎসক।

কিডনি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে কিডনি রোগের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। প্রায় ২ কোটি মানুষ কিডনির কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগছেন। দেশে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় পাঁচজন রোগীর মৃত্যু হচ্ছে কিডনি অকেজো হয়ে। কিডনি প্রতিস্থাপন সীমিত এবং ডায়ালাইসিস ব্যয়বহুল। ফলে অধিকাংশ রোগী চিকিৎসা না পেয়ে মারা যান। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত ও চিকিৎসা নিলে ৬০ শতাংশ রোগীর জীবন রক্ষা সম্ভব।

কামরুল ইসলামের জন্ম ১৯৬৫ সালে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বোর্ডের মেধাতালিকায় যথাক্রমে ১৫তম ও ১০তম স্থান লাভ করেছিলেন তিনি। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৪০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী হিসেবে ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজের মধ্যে সম্মিলিত এমবিবিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক পান। এরপর ১৯৯৫ সালে এফসিপিএস, ২০০০ সালে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউরোলজিতে এমএস এবং ২০০৩ সালে ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজ থেকে এফআরসিএস ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।

ডা. কামরুলের কর্মজীবন শুরু ১৯৯৩ সালে, বিসিএসের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্যাডারে যোগ দিয়ে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি এবং ২০০৭ সালে প্রথম সফল কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করেন। ২০১১ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে বেসরকারি একটি মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক পদে দায়িত্ব নেন। পরে ২০১৪ সালে নিজ উদ্যোগে রাজধানীর শ্যামলীতে সিকেডি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

সিকেডি সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে ডা. কামরুলের নেতৃত্বে সপ্তাহে ছয়টি কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। কিডনি দাতা ও গ্রহীতার জন্য একই সঙ্গে দুটি কক্ষে অস্ত্রোপচার চলে। প্রতিটি অস্ত্রোপচারে সাধারণত ১০-১২ জন চিকিৎসক অংশ নেন। যাঁদের মধ্যে থাকেন অবেদনবিদ, কিডনি বিশেষজ্ঞ, ইউরোলজির শল্যচিকিৎসকসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ, পাশাপাশি নার্স ও টেকনোলজিস্ট।

ডা. কামরুল বলেন, সিকেডিতে প্রতিদিন গড়ে একটি কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়। প্রতিটি অস্ত্রোপচারে ১০-১২ জন চিকিৎসক কাজ করেন। তিনি নিজে পারিশ্রমিক নেন না, তবে অস্ত্রোপচারে আনুষঙ্গিক খরচ থাকে। তাঁর হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপনের প্যাকেজ এখন ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা। যার মধ্যে অস্ত্রোপচার, ওষুধ, আইসিইউ এবং অন্যান্য খরচ অন্তর্ভুক্ত। কিডনি দাতা সাধারণত ৩ থেকে ৭ দিন এবং কিডনি গ্রহীতা ৭ থেকে ১০ দিন হাসপাতালে থাকেন।

হাসপাতালের অন্যান্য সার্জারি ও চিকিৎসাসেবার আয়ের অর্থে কিডনি প্রতিস্থাপনের খরচের পুরো প্রক্রিয়া চালানো হয়। সেখানে প্রতিদিন ৭-১২টি কিডনি স্টোন সার্জারি, কিডনি ক্যানসার, প্রস্টেট ক্যানসারসহ অন্যান্য সার্জারি করা হয়। হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা চার শতাধিক। আউটডোরে প্রতিদিন ২৫০-৩০০ রোগী, ইনডোরে প্রায় ১০০ রোগী সেবা নেন। ১০০ শয্যার হাসপাতালটিতে আরও ৫০ শয্যা বাড়ানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে সিকেডি হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপন করেছেন সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বাসিন্দা মাইনুল রহমান। ৪৪ বছর বয়সী এই ব্যবসায়ীর কিডনি অকেজো হয়ে গেলে স্ত্রীর দেওয়া কিডনি নিয়ে তাঁর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়। ডা. কামরুল ইসলাম এই অস্ত্রোপচার করেন।

কিডনি প্রতিস্থাপনে সিকেডি হাসপাতাল সোয়া দুই লাখ টাকা নিয়েছে জানিয়ে মাইনুল রহমান গতকাল সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সিকেডি হাসপাতাল যদি অন্য হাসপাতালের মতো খরচ নিত, তাহলে আমরা তা বহন করতে পারতাম না। এখন প্রতি মাসে ফলোআপ চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। সেখানে গেলে সবকিছু বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসকের ফি দিতে হয় না।’

এর আগে ২০২৩ সালের অক্টোবরে স্ত্রীর দেওয়া কিডনি নিজের শরীরে প্রতিস্থাপন করেন নারায়ণগঞ্জের ৩৭ বছর বয়সী আবু বকর। তিনি বলেন, ‘ডা. কামরুল স্যার খুবই মানবিক। আমরা খরচের ভয়ে চিকিৎসায় যেতে চাইনি। তিনি কয়েকবার ফোন করে আমাদের খোঁজ নিয়েছেন, তিনি কিডনি বসিয়ে দিয়েছেন।’

ডা. কামরুল জানান, কিডনি প্রতিস্থাপন করা রোগীরা বাসায় গেলে প্রথম এক থেকে দুই বছর অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়; বিশেষ করে ওষুধ ঠিকমতো না খাওয়া, সময়মতো ডোজ না নেওয়া এবং অনিয়মিত জীবনধারা ঝুঁকি বাড়ায়। আবার রোগীরা খরচের ভয়ে ফলোআপ চিকিৎসায় আসতে চান না। ফলে তাঁদের এসব চিকিৎসা আজীবন বিনা মূল্যে করেন তিনি।

ডা. কামরুলের স্ত্রীও একজন চিকিৎসক। তিনি বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত। তাঁদের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে শিক্ষানবিশ চিকিৎসক, মেজ মেয়ে এমবিবিএস অধ্যয়ন করছেন।

নিজের প্রতিষ্ঠিত সিকেডি হাসপাতালকে ‘বড় গাছের মতো’ দেখেন ডা. কামরুল ইসলাম। যেখানে আয়ের একটি অংশ দরিদ্র রোগী ও কিডনি প্রতিস্থাপনে ব্যয় করা হয়। তিনি বলেন, ‘মানুষকে নিখুঁত চিকিৎসা দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি কিডনি রোগীদের খরচ হাসপাতালের অন্যান্য আয়ের মাধ্যমে বহন করি। এটি যেকোনো হাসপাতালই করতে পারে এবং এর জন্য লোকসান হয়; তা কিন্তু নয়।’

দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মারা যাচ্ছেন এসব রোগের কারণে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের প্রায় ৫৩ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন সদস্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রথাগত চিকিৎসা বলতে এমন স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেগুলোর উদ্ভব আধুনিক বায়োমেডিসিনের আগেই হয়েছে। এসব চিকিৎসা পদ্ধতির ধরন নানাবিধ—ভেষজ চা থেকে শুরু করে ভারতের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাব্যবস্থা পর্যন্ত।

৪ দিন আগে

শীতের সকাল কিংবা সন্ধ্যায় ধোঁয়া ওঠা এক বাটি খিচুড়ির চেয়ে আরামদায়ক আর কী হতে পারে। খিচুড়ি শুধু একটি খাবার নয়। শীতকাল মানে আরাম করে হরেক রকমের সবজি দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি খাওয়া। এতে যেমন মন ভরে, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর এ খাবার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

৫ দিন আগে

তেজপাতা ও লবঙ্গ—উভয়ই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে রয়েছে শক্তিশালী প্রদাহবিরোধী ও ব্যাকটেরিয়ারোধী গুণাবলি, যা শরীরের ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তবে এই চা সাধারণত সবার জন্য নিরাপদ হলেও গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের এটি পান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৫ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

আফ্রিকায় ভেষজ চিকিৎসকেরা ক্ষত বা ব্যথা উপশমে গাছগাছড়া সংগ্রহ করছেন; চীনে আকুপাংচার বিশেষজ্ঞরা সুচ ব্যবহার করে মাইগ্রেন সারাচ্ছেন; আবার ভারতে যোগীরা ধ্যানচর্চা করছেন—এ ধরনের প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো ক্রমেই কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে এবং এগুলো আরও বেশি মনোযোগ ও গবেষণার দাবি রাখে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) এক কর্মকর্তা।

ডব্লিউএইচওর গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সেন্টারের প্রধান ডা. শ্যামা কুরুবিল্লার মতে, ঐতিহাসিকভাবে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাবের কারণে যেসব প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতিকে অনেক সময় অবহেলা করা হয়েছে, আধুনিক প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ বাড়লে সেই ধারণা বদলাতে পারে।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের শুরুতে বিভিন্ন দেশ সম্মত হয়েছে যে আগামী এক দশকের জন্য ডব্লিউএইচও একটি নতুন বৈশ্বিক প্রথাগত চিকিৎসা কৌশল গ্রহণ করবে।

এই কৌশলের লক্ষ্য—প্রমাণভিত্তিকভাবে স্বাস্থ্য ও কল্যাণে প্রথাগত, পরিপূরক ও সমন্বিত চিকিৎসার সম্ভাবনাময় অবদানকে কাজে লাগানো।

এই কৌশলের আওতায় প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য শক্তিশালী প্রমাণভিত্তি তৈরি, চিকিৎসা ও চিকিৎসকদের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এসব পদ্ধতিকে আধুনিক জৈব-চিকিৎসাভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কুরুবিল্লা বলেন, ‘এটা ভীষণ রোমাঞ্চকর। আমি বলছি না, আমরা এখনই জানি—কোনটা কাজ করে আর কোনটা করে না। তবে এ মুহূর্তে বিষয়টি জানার বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে।’

প্রথাগত চিকিৎসা বলতে এমন স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেগুলোর উদ্ভব আধুনিক বায়োমেডিসিনের আগেই হয়েছে। এসব চিকিৎসা পদ্ধতির ধরন নানাবিধ—ভেষজ চা থেকে শুরু করে ভারতের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাব্যবস্থা পর্যন্ত।

কুরুবিল্লা বলেন, শত শত বছর ধরে চলে আসা এসব পদ্ধতির মধ্যে অনেকগুলোরই বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জিনোমিক্স ও মস্তিষ্ক স্ক্যানসহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন সেগুলো নতুনভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব।

তাঁর মতে, প্রথাগত চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে থাইল্যান্ড ভালো উদাহরণ। দেশটিতে গবেষকেরা প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও নথিবদ্ধ করছেন এবং ভেষজ চিকিৎসাকে প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। গত মে মাসে থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পেশির ব্যথা ও কোষ্ঠকাঠিন্যসহ কিছু রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের আধুনিক ওষুধের বদলে প্রথাগত চিকিৎসা ব্যবহারের সুপারিশ করেছে।

আফ্রিকায় ভেষজ চিকিৎসকেরা ক্ষত বা ব্যথা উপশমে গাছগাছড়া সংগ্রহ করছেন; চীনে আকুপাংচার বিশেষজ্ঞরা সুচ ব্যবহার করে মাইগ্রেন সারাচ্ছেন; আবার ভারতে যোগীরা ধ্যানচর্চা করছেন—এ ধরনের প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো ক্রমেই কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে এবং এগুলো আরও বেশি মনোযোগ ও গবেষণার দাবি রাখে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) এক কর্মকর্তা।

ডব্লিউএইচওর গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সেন্টারের প্রধান ডা. শ্যামা কুরুবিল্লার মতে, ঐতিহাসিকভাবে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাবের কারণে যেসব প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতিকে অনেক সময় অবহেলা করা হয়েছে, আধুনিক প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ বাড়লে সেই ধারণা বদলাতে পারে।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের শুরুতে বিভিন্ন দেশ সম্মত হয়েছে যে আগামী এক দশকের জন্য ডব্লিউএইচও একটি নতুন বৈশ্বিক প্রথাগত চিকিৎসা কৌশল গ্রহণ করবে।

এই কৌশলের লক্ষ্য—প্রমাণভিত্তিকভাবে স্বাস্থ্য ও কল্যাণে প্রথাগত, পরিপূরক ও সমন্বিত চিকিৎসার সম্ভাবনাময় অবদানকে কাজে লাগানো।

এই কৌশলের আওতায় প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য শক্তিশালী প্রমাণভিত্তি তৈরি, চিকিৎসা ও চিকিৎসকদের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এসব পদ্ধতিকে আধুনিক জৈব-চিকিৎসাভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কুরুবিল্লা বলেন, ‘এটা ভীষণ রোমাঞ্চকর। আমি বলছি না, আমরা এখনই জানি—কোনটা কাজ করে আর কোনটা করে না। তবে এ মুহূর্তে বিষয়টি জানার বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে।’

প্রথাগত চিকিৎসা বলতে এমন স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেগুলোর উদ্ভব আধুনিক বায়োমেডিসিনের আগেই হয়েছে। এসব চিকিৎসা পদ্ধতির ধরন নানাবিধ—ভেষজ চা থেকে শুরু করে ভারতের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাব্যবস্থা পর্যন্ত।

কুরুবিল্লা বলেন, শত শত বছর ধরে চলে আসা এসব পদ্ধতির মধ্যে অনেকগুলোরই বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জিনোমিক্স ও মস্তিষ্ক স্ক্যানসহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন সেগুলো নতুনভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব।

তাঁর মতে, প্রথাগত চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে থাইল্যান্ড ভালো উদাহরণ। দেশটিতে গবেষকেরা প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও নথিবদ্ধ করছেন এবং ভেষজ চিকিৎসাকে প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। গত মে মাসে থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পেশির ব্যথা ও কোষ্ঠকাঠিন্যসহ কিছু রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের আধুনিক ওষুধের বদলে প্রথাগত চিকিৎসা ব্যবহারের সুপারিশ করেছে।

দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মারা যাচ্ছেন এসব রোগের কারণে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের প্রায় ৫৩ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন সদস্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশে যেখানে কিডনি প্রতিস্থাপন এখনো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, সেখানে অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের শেষ ভরসা হয়ে উঠেছেন কিডনির শল্যচিকিৎসক অধ্যাপক কামরুল ইসলাম। দেশে যত কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়, সেগুলোর একটি বড় অংশই করেন তিনি। নিজের প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস...

২ দিন আগে

শীতের সকাল কিংবা সন্ধ্যায় ধোঁয়া ওঠা এক বাটি খিচুড়ির চেয়ে আরামদায়ক আর কী হতে পারে। খিচুড়ি শুধু একটি খাবার নয়। শীতকাল মানে আরাম করে হরেক রকমের সবজি দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি খাওয়া। এতে যেমন মন ভরে, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর এ খাবার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

৫ দিন আগে

তেজপাতা ও লবঙ্গ—উভয়ই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে রয়েছে শক্তিশালী প্রদাহবিরোধী ও ব্যাকটেরিয়ারোধী গুণাবলি, যা শরীরের ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তবে এই চা সাধারণত সবার জন্য নিরাপদ হলেও গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের এটি পান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৫ দিন আগেফিচার ডেস্ক

শীতের সকাল কিংবা সন্ধ্যায় ধোঁয়া ওঠা এক বাটি খিচুড়ির চেয়ে আরামদায়ক আর কী হতে পারে। খিচুড়ি শুধু একটি খাবার নয়। শীতকাল মানে আরাম করে হরেক রকমের সবজি দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি খাওয়া। এতে যেমন মন ভরে, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর এ খাবার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। এ ছাড়া এটি শরীরে বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সহায়ক। শীতকালীন ক্লান্তি দূর করতে এবং ঋতু পরিবর্তনের অসুস্থতা থেকে বাঁচতে খিচুড়ি একটি আদর্শ খাবার। এটি সহজে হজম হয়।

পুষ্টিবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী, খিচুড়ির প্রতিটি উপাদান আমাদের শরীরের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। এতে থাকা চাল থেকে পাওয়া যায় পর্যাপ্ত শর্করা ও শক্তি। ডাল জোগায় প্রোটিন ও আঁশ, যা হজমে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ঘি শরীরের তাপমাত্রা ধরে রাখতে এবং পুষ্টি শোষণে সহায়ক। হলুদে থাকা কারকিউমিন ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে এবং আদা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে শরীর উষ্ণ রাখে। খিচুড়িতে সবজি যোগ করলে আঁশের মাত্রা বাড়ে। গোলমরিচ ও জিরার মতো মসলা বিপাক প্রক্রিয়া উন্নত করে। এ ছাড়া সাবুদানার খিচুড়ি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ ছাড়া এটি তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাতে কার্যকর।

চাল ও মুগ ডালের মিশেলে তৈরি এই খিচুড়ি যেমন সহজপাচ্য, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর। এর বিশেষত্বের চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে মসলায়। একেবারে হলুদ, লবণ, জিরা অথবা ধনেগুঁড়ার মতো সাধারণ কিছু মসলা দিয়ে এটি রান্না করা হয়। এটা রান্নার সময় মুগ ডালের সঙ্গে চালও ভেজে নিতে পারেন। এতে মুগ ডালের একটা ভিন্ন গন্ধ পাওয়া যাবে। হলুদের পরিবর্তে এতে ব্যবহার করতে পারেন সবুজ মুগডাল।

উপকারিতা: শরীর উষ্ণ রাখে এবং দীর্ঘক্ষণ শক্তি জোগায়।

গাজর, মটরশুঁটি, ফুলকপি, আলু, টমেটো ইত্যাদি শীতের সবজি দিয়ে তৈরি রান্না করা সবজি খিচুড়ি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এর সঙ্গে শীতে পাওয়া যায় এমন প্রায় সব শাক ও সবজি যোগ করতে হবে। সবজিগুলো ছোট টুকরা করে কেটে নিতে হবে।

যে সবজিগুলো সেদ্ধ হতে বেশি সময় নেয়, সেগুলো আগে ভেজে নিন অথবা প্রেশার কুকারে দিন। এরপর তেল বা ঘিতে জিরা, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলা দিয়ে পেঁয়াজ, আদা, রসুন ভাজার পর সবজিগুলো হালকা ভেজে নিন। ভেজে রাখা সবজি, চাল, ডাল ও পানি দিয়ে প্রেশার কুকারে বা হাঁড়িতে রান্না করুন। নরম খিচুড়ি চাইলে পানি বেশি দিতে পারেন। শেষ মুহূর্তে পালংসহ অন্য নরম শাক এতে যোগ করতে পারেন।

উপকারিতা: এটি অন্যান্য উপকারের সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় এবং দ্রুত শক্তি পুনরুদ্ধার করে।

ঠান্ডা পাহাড়ি অঞ্চলে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে এই খিচুড়ি অত্যন্ত জনপ্রিয়। চাল, মাষকলাইয়ের ডাল এবং তিল এর প্রধান উপকরণ। রান্নার আগে চাল ও ডাল ভিজিয়ে রাখা হয়। তিল হালকা ভেজে গুঁড়া করে নেওয়া হয়। তিল থেকে পাওয়া স্বাস্থ্যকর চর্বি ও খনিজ উপাদান শীতের দিনে শরীরের জন্য খুবই উপকারী। জিরা, হিং, হলুদ এবং লাল মরিচ গুঁড়ার সুগন্ধি মিশ্রণ এতে অনন্য স্বাদ যোগ করে। খাঁটি ঘি অথবা তেল-মসলার ফোড়ন দিয়ে এটি রান্না করা হয়। প্রোটিন, চর্বি এবং মিনারেলসমৃদ্ধ এই খাবার শীত জয়ের এক অমোঘ হাতিয়ার হতে পারে।

উপকারিতা: এটি শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগানোর পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে।

সচরাচর খাওয়া হয় এমন কোনো খিচুড়ি খেতে না চাইলে রান্না করতে পারেন আমলকী খিচুড়ি। এটি কোনো সাধারণ খাবার নয়। এ খিচুড়ি রান্না করা হয় চাল, খোসা ছাড়ানো কালো মাষকলাইয়ের ডাল এবং তাজা আমলকী দিয়ে। নরম ধরনের এ খিচুড়ির স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়াতে রান্নায় জিরা, হিং, হলুদ ও লাল মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো এতে রাজকীয় স্বাদ যোগ করবে। সবশেষে ঘি বা তেলের সুগন্ধি ফোড়ন এই খিচুড়িকে করে তোলে আরও সুস্বাদু। কেউ চাইলে এই খিচুড়ির পুষ্টিমান আরও বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের ঋতুভিত্তিক সবজি যোগ করতে পারেন। শীতের এই উৎসবের দিনগুলোতে শরীর সতেজ রাখতে এবং রসনা তৃপ্তিতে আমলকী খিচুড়ি হতে পারে আপনার সেরা পছন্দ।

উপকারিতা: এটি শরীরে শক্তি জোগানোর পাশাপাশি হজমশক্তি এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া শরীর ডিটক্সে সহায়তা করে, হজম প্রক্রিয়া উন্নত হয়, গ্যাস্ট্রিক কমায়, কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায় এবং ওজন কমাতে সহায়ক।

শীতের সকাল কিংবা সন্ধ্যায় ধোঁয়া ওঠা এক বাটি খিচুড়ির চেয়ে আরামদায়ক আর কী হতে পারে। খিচুড়ি শুধু একটি খাবার নয়। শীতকাল মানে আরাম করে হরেক রকমের সবজি দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি খাওয়া। এতে যেমন মন ভরে, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর এ খাবার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। এ ছাড়া এটি শরীরে বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সহায়ক। শীতকালীন ক্লান্তি দূর করতে এবং ঋতু পরিবর্তনের অসুস্থতা থেকে বাঁচতে খিচুড়ি একটি আদর্শ খাবার। এটি সহজে হজম হয়।

পুষ্টিবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী, খিচুড়ির প্রতিটি উপাদান আমাদের শরীরের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। এতে থাকা চাল থেকে পাওয়া যায় পর্যাপ্ত শর্করা ও শক্তি। ডাল জোগায় প্রোটিন ও আঁশ, যা হজমে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ঘি শরীরের তাপমাত্রা ধরে রাখতে এবং পুষ্টি শোষণে সহায়ক। হলুদে থাকা কারকিউমিন ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে এবং আদা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে শরীর উষ্ণ রাখে। খিচুড়িতে সবজি যোগ করলে আঁশের মাত্রা বাড়ে। গোলমরিচ ও জিরার মতো মসলা বিপাক প্রক্রিয়া উন্নত করে। এ ছাড়া সাবুদানার খিচুড়ি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ ছাড়া এটি তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাতে কার্যকর।

চাল ও মুগ ডালের মিশেলে তৈরি এই খিচুড়ি যেমন সহজপাচ্য, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর। এর বিশেষত্বের চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে মসলায়। একেবারে হলুদ, লবণ, জিরা অথবা ধনেগুঁড়ার মতো সাধারণ কিছু মসলা দিয়ে এটি রান্না করা হয়। এটা রান্নার সময় মুগ ডালের সঙ্গে চালও ভেজে নিতে পারেন। এতে মুগ ডালের একটা ভিন্ন গন্ধ পাওয়া যাবে। হলুদের পরিবর্তে এতে ব্যবহার করতে পারেন সবুজ মুগডাল।

উপকারিতা: শরীর উষ্ণ রাখে এবং দীর্ঘক্ষণ শক্তি জোগায়।

গাজর, মটরশুঁটি, ফুলকপি, আলু, টমেটো ইত্যাদি শীতের সবজি দিয়ে তৈরি রান্না করা সবজি খিচুড়ি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এর সঙ্গে শীতে পাওয়া যায় এমন প্রায় সব শাক ও সবজি যোগ করতে হবে। সবজিগুলো ছোট টুকরা করে কেটে নিতে হবে।

যে সবজিগুলো সেদ্ধ হতে বেশি সময় নেয়, সেগুলো আগে ভেজে নিন অথবা প্রেশার কুকারে দিন। এরপর তেল বা ঘিতে জিরা, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলা দিয়ে পেঁয়াজ, আদা, রসুন ভাজার পর সবজিগুলো হালকা ভেজে নিন। ভেজে রাখা সবজি, চাল, ডাল ও পানি দিয়ে প্রেশার কুকারে বা হাঁড়িতে রান্না করুন। নরম খিচুড়ি চাইলে পানি বেশি দিতে পারেন। শেষ মুহূর্তে পালংসহ অন্য নরম শাক এতে যোগ করতে পারেন।

উপকারিতা: এটি অন্যান্য উপকারের সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় এবং দ্রুত শক্তি পুনরুদ্ধার করে।

ঠান্ডা পাহাড়ি অঞ্চলে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে এই খিচুড়ি অত্যন্ত জনপ্রিয়। চাল, মাষকলাইয়ের ডাল এবং তিল এর প্রধান উপকরণ। রান্নার আগে চাল ও ডাল ভিজিয়ে রাখা হয়। তিল হালকা ভেজে গুঁড়া করে নেওয়া হয়। তিল থেকে পাওয়া স্বাস্থ্যকর চর্বি ও খনিজ উপাদান শীতের দিনে শরীরের জন্য খুবই উপকারী। জিরা, হিং, হলুদ এবং লাল মরিচ গুঁড়ার সুগন্ধি মিশ্রণ এতে অনন্য স্বাদ যোগ করে। খাঁটি ঘি অথবা তেল-মসলার ফোড়ন দিয়ে এটি রান্না করা হয়। প্রোটিন, চর্বি এবং মিনারেলসমৃদ্ধ এই খাবার শীত জয়ের এক অমোঘ হাতিয়ার হতে পারে।

উপকারিতা: এটি শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগানোর পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে।

সচরাচর খাওয়া হয় এমন কোনো খিচুড়ি খেতে না চাইলে রান্না করতে পারেন আমলকী খিচুড়ি। এটি কোনো সাধারণ খাবার নয়। এ খিচুড়ি রান্না করা হয় চাল, খোসা ছাড়ানো কালো মাষকলাইয়ের ডাল এবং তাজা আমলকী দিয়ে। নরম ধরনের এ খিচুড়ির স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়াতে রান্নায় জিরা, হিং, হলুদ ও লাল মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো এতে রাজকীয় স্বাদ যোগ করবে। সবশেষে ঘি বা তেলের সুগন্ধি ফোড়ন এই খিচুড়িকে করে তোলে আরও সুস্বাদু। কেউ চাইলে এই খিচুড়ির পুষ্টিমান আরও বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের ঋতুভিত্তিক সবজি যোগ করতে পারেন। শীতের এই উৎসবের দিনগুলোতে শরীর সতেজ রাখতে এবং রসনা তৃপ্তিতে আমলকী খিচুড়ি হতে পারে আপনার সেরা পছন্দ।

উপকারিতা: এটি শরীরে শক্তি জোগানোর পাশাপাশি হজমশক্তি এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া শরীর ডিটক্সে সহায়তা করে, হজম প্রক্রিয়া উন্নত হয়, গ্যাস্ট্রিক কমায়, কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায় এবং ওজন কমাতে সহায়ক।

দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মারা যাচ্ছেন এসব রোগের কারণে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের প্রায় ৫৩ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন সদস্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশে যেখানে কিডনি প্রতিস্থাপন এখনো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, সেখানে অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের শেষ ভরসা হয়ে উঠেছেন কিডনির শল্যচিকিৎসক অধ্যাপক কামরুল ইসলাম। দেশে যত কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়, সেগুলোর একটি বড় অংশই করেন তিনি। নিজের প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস...

২ দিন আগে

প্রথাগত চিকিৎসা বলতে এমন স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেগুলোর উদ্ভব আধুনিক বায়োমেডিসিনের আগেই হয়েছে। এসব চিকিৎসা পদ্ধতির ধরন নানাবিধ—ভেষজ চা থেকে শুরু করে ভারতের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাব্যবস্থা পর্যন্ত।

৪ দিন আগে

তেজপাতা ও লবঙ্গ—উভয়ই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে রয়েছে শক্তিশালী প্রদাহবিরোধী ও ব্যাকটেরিয়ারোধী গুণাবলি, যা শরীরের ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তবে এই চা সাধারণত সবার জন্য নিরাপদ হলেও গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের এটি পান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৫ দিন আগেআলমগীর আলম

তেজপাতা ও লবঙ্গ—উভয়ই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে রয়েছে শক্তিশালী প্রদাহবিরোধী ও ব্যাকটেরিয়ারোধী গুণাবলি, যা শরীরের ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তবে এই চা সাধারণত সবার জন্য নিরাপদ হলেও গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের এটি পান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

১. হজমশক্তি বৃদ্ধিতে: বদহজমের সমস্যায় ভুগলে তেজপাতা দারুণ মুক্তি দিতে পারে। অন্যদিকে, লবঙ্গ এনজাইম নিঃসরণ বাড়িয়ে হজমপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত এবং পেটের অস্বস্তি দূর করে।

২. ব্যথা ও প্রদাহ উপশমে: আর্থ্রাইটিসের মতো রোগে যাঁরা ভোগেন, তাঁদের জন্য এই চা অত্যন্ত উপকারী। ইউরিক অ্যাসিডের ব্যথা কমাতে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের প্রদাহ বা ফোলা ভাব রোধে তেজপাতা ও লবঙ্গ লড়তে সাহায্য করে।

৩. রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে: লবঙ্গে থাকা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া

ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে। এর সঙ্গে তেজপাতা যুক্ত হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়, যা বিশেষ করে ঠান্ডা ও ফ্লু মৌসুমে সুরক্ষা দেয়।

৪. দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে: এই চা শরীরে ক্ষতিকর ফ্রি র্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। ফলে হৃদ্রোগ এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি কমে পায়।

৫. দাঁত ও মাড়ির সুরক্ষায়: লবঙ্গ তেল দাঁতের জন্য উপকারী হিসেবে স্বীকৃত। নিয়মিত লবঙ্গ চা পান করলে মাড়ি ও দাঁত সুস্থ রাখা সম্ভব।

উপকরণ সংগ্রহ করা এবং এই চা তৈরি করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ—

উপকরণ: ৩-৪টি শুকনো তেজপাতা, ৫-৬টি আস্ত লবঙ্গ এবং ৪ কাপ পানি। স্বাদ বাড়াতে মধু বা লেবু ব্যবহার করতে পারেন।

প্রণালি: প্রথমে একটি পাত্রে পানি ফুটিয়ে নিতে হবে। তাতে তেজপাতা ও লবঙ্গ দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। ১৫ মিনিট মিশ্রণটি সেদ্ধ করার পর চুলা নিভিয়ে আরও ৫ মিনিট পাত্রটি ঢেকে রেখে দিন। এরপর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তেজপাতা ও লবঙ্গ ফেলে দিয়ে পানি আলাদা করে নিন। স্বাদ অনুযায়ী মধু কিংবা লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন।

ভালো ফল পেতে প্রতিদিন এক কাপ এই চা-পান করা ভালো; বিশেষ করে খাবারের পর এটি পান করলে হজমশক্তি বাড়াতে সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

লেখক: খাদ্য পথ্য ও আকুপ্রেশার বিশেষজ্ঞ, প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র

তেজপাতা ও লবঙ্গ—উভয়ই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে রয়েছে শক্তিশালী প্রদাহবিরোধী ও ব্যাকটেরিয়ারোধী গুণাবলি, যা শরীরের ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তবে এই চা সাধারণত সবার জন্য নিরাপদ হলেও গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের এটি পান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

১. হজমশক্তি বৃদ্ধিতে: বদহজমের সমস্যায় ভুগলে তেজপাতা দারুণ মুক্তি দিতে পারে। অন্যদিকে, লবঙ্গ এনজাইম নিঃসরণ বাড়িয়ে হজমপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত এবং পেটের অস্বস্তি দূর করে।

২. ব্যথা ও প্রদাহ উপশমে: আর্থ্রাইটিসের মতো রোগে যাঁরা ভোগেন, তাঁদের জন্য এই চা অত্যন্ত উপকারী। ইউরিক অ্যাসিডের ব্যথা কমাতে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের প্রদাহ বা ফোলা ভাব রোধে তেজপাতা ও লবঙ্গ লড়তে সাহায্য করে।

৩. রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে: লবঙ্গে থাকা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া

ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে। এর সঙ্গে তেজপাতা যুক্ত হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়, যা বিশেষ করে ঠান্ডা ও ফ্লু মৌসুমে সুরক্ষা দেয়।

৪. দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে: এই চা শরীরে ক্ষতিকর ফ্রি র্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। ফলে হৃদ্রোগ এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি কমে পায়।

৫. দাঁত ও মাড়ির সুরক্ষায়: লবঙ্গ তেল দাঁতের জন্য উপকারী হিসেবে স্বীকৃত। নিয়মিত লবঙ্গ চা পান করলে মাড়ি ও দাঁত সুস্থ রাখা সম্ভব।

উপকরণ সংগ্রহ করা এবং এই চা তৈরি করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ—

উপকরণ: ৩-৪টি শুকনো তেজপাতা, ৫-৬টি আস্ত লবঙ্গ এবং ৪ কাপ পানি। স্বাদ বাড়াতে মধু বা লেবু ব্যবহার করতে পারেন।

প্রণালি: প্রথমে একটি পাত্রে পানি ফুটিয়ে নিতে হবে। তাতে তেজপাতা ও লবঙ্গ দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। ১৫ মিনিট মিশ্রণটি সেদ্ধ করার পর চুলা নিভিয়ে আরও ৫ মিনিট পাত্রটি ঢেকে রেখে দিন। এরপর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তেজপাতা ও লবঙ্গ ফেলে দিয়ে পানি আলাদা করে নিন। স্বাদ অনুযায়ী মধু কিংবা লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন।

ভালো ফল পেতে প্রতিদিন এক কাপ এই চা-পান করা ভালো; বিশেষ করে খাবারের পর এটি পান করলে হজমশক্তি বাড়াতে সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

লেখক: খাদ্য পথ্য ও আকুপ্রেশার বিশেষজ্ঞ, প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র

দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মারা যাচ্ছেন এসব রোগের কারণে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের প্রায় ৫৩ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন সদস্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশে যেখানে কিডনি প্রতিস্থাপন এখনো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, সেখানে অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের শেষ ভরসা হয়ে উঠেছেন কিডনির শল্যচিকিৎসক অধ্যাপক কামরুল ইসলাম। দেশে যত কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়, সেগুলোর একটি বড় অংশই করেন তিনি। নিজের প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস...

২ দিন আগে

প্রথাগত চিকিৎসা বলতে এমন স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেগুলোর উদ্ভব আধুনিক বায়োমেডিসিনের আগেই হয়েছে। এসব চিকিৎসা পদ্ধতির ধরন নানাবিধ—ভেষজ চা থেকে শুরু করে ভারতের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাব্যবস্থা পর্যন্ত।

৪ দিন আগে

শীতের সকাল কিংবা সন্ধ্যায় ধোঁয়া ওঠা এক বাটি খিচুড়ির চেয়ে আরামদায়ক আর কী হতে পারে। খিচুড়ি শুধু একটি খাবার নয়। শীতকাল মানে আরাম করে হরেক রকমের সবজি দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি খাওয়া। এতে যেমন মন ভরে, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর এ খাবার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

৫ দিন আগে