মাহাবুব খালাসী, ঢাকা

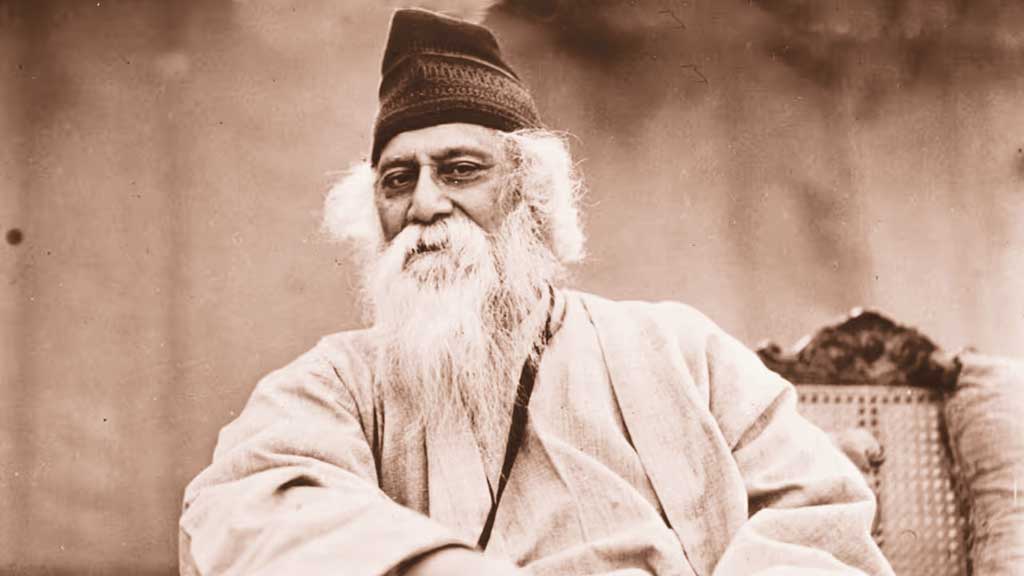

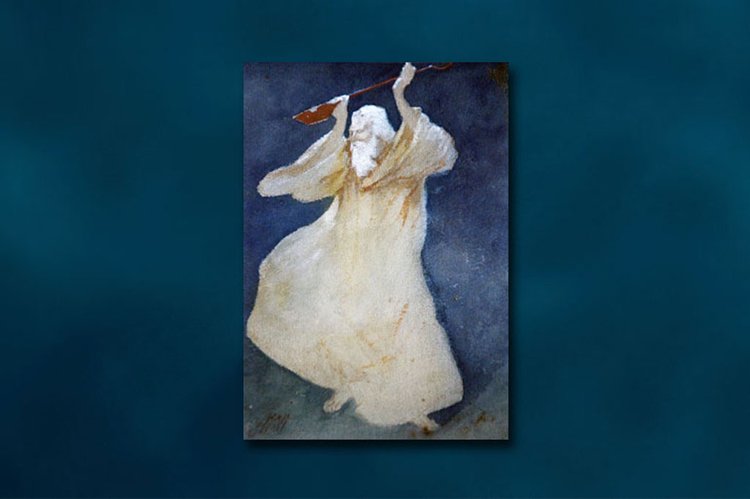

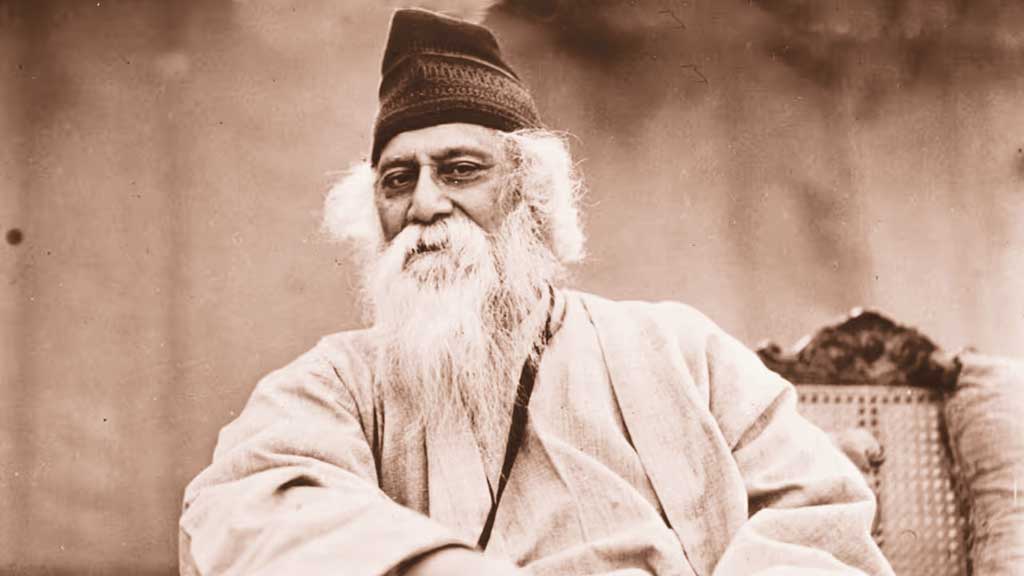

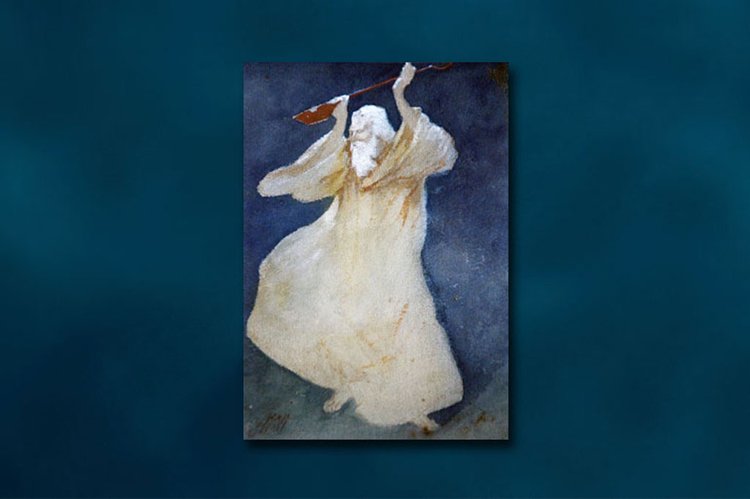

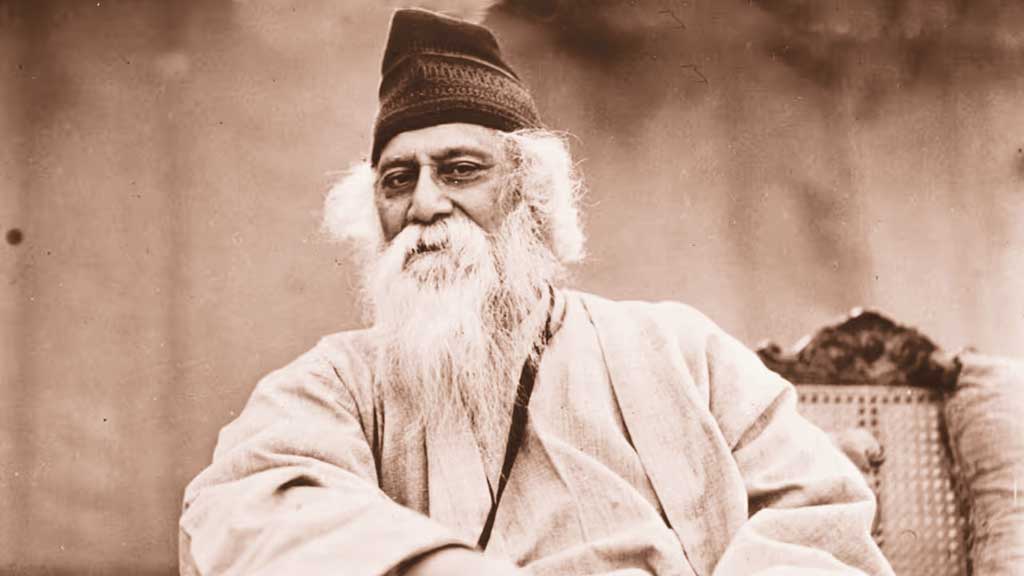

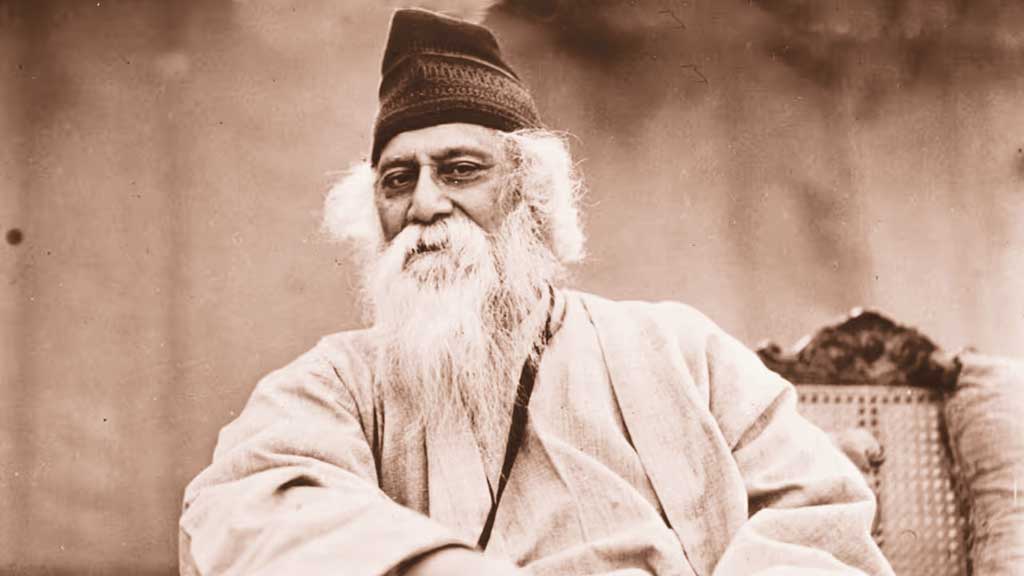

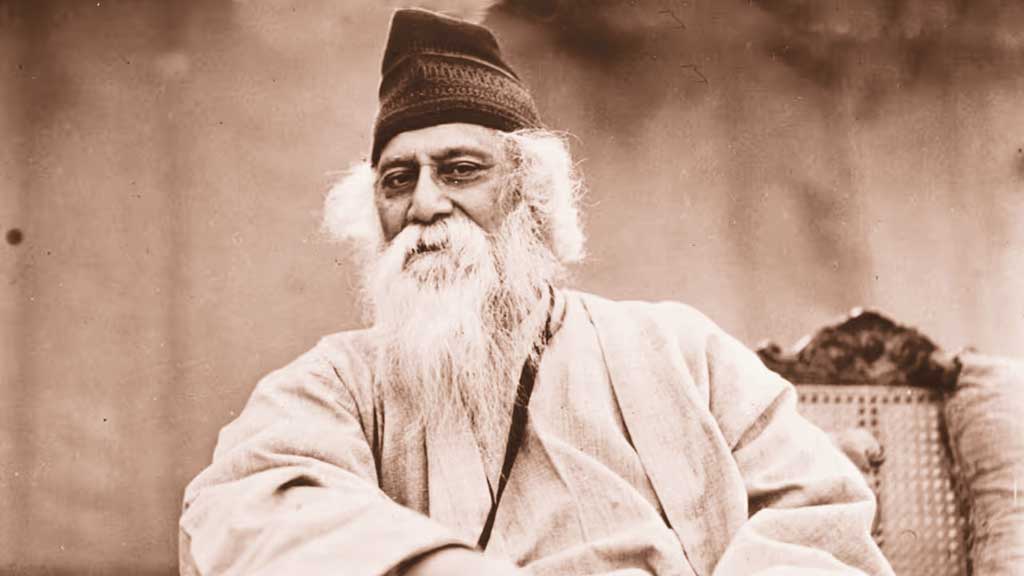

‘ও তোর মনের মানুষ এলে দ্বারে, মন যখন জাগলি না রে’ অথবা, ‘এবার তোর মারা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী’ গানগুলো শুনলে মনে হয় এ যেন কোনো বাউল প্রাণেরই আর্তনাদ। অথচ এ গান কোনো আখড়াই বা গৃহবাউলের গান নয়। এ গান এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পুত্রের, এ গান রবি ঠাকুরের, রবি বাউলের।

শহর কলকাতার মধ্যভাগে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রমী স্বভাবের। লোকায়ত জীবনের সরলতা, সহজতা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল সুদৃঢ় শৈশবেই।

রবিঠাকুর পারিবারিকভাবেই গানের আবহে বেড়ে উঠেছেন। তবে তা লোক বা বাউল গান নয়, শাস্ত্রীয় সংগীত। তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত ভারতবর্ষের বড় বড় ওস্তাদেরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর করতেন। বরোদা, গোয়ালিয়র, অযোধ্যা, দিল্লি, আগ্রা, মোরাদাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগীতশিল্পীরা ভিড় জমাতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের এমন কঠোর প্রাচীর ভেদ করে ধুলোমাটির লোকসুর রবীন্দ্র মানসে কীভাবে পশিল, তা কৌতূহল জাগায়। প্রশ্ন জাগে, রবিঠাকুর কীভাবে হয়ে উঠলেন রবি-বাউল।

কবিগুরু তাঁর জীবনের বেশ কিছু কাল অতিবাহিত করেন পূর্ববঙ্গের রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, পতিসরসহ বীরভূমের নানা পল্লি অঞ্চলে। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে কাটানো এ সময়ই প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে রবি বাবুর বাউল সত্তার পেছনে। বিশেষ করে ১৮৯০ সালে জমিদারি দেখার সুবাদে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে আগমনকালে অগণিত লোকশিল্পীর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওইসব লোকশিল্পীর প্রভাবেই লোকসংগীতের সঙ্গে রবি ঠাকুরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের গানে লোকায়ত ভাবধারা বিশেষ জায়গা দখল করে বসে।

একদা শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরার মুখে ‘আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে’ গানটি শুনে নিজের আত্মদর্শনই যেন উপলব্ধি করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই গানেরই অনুকরণে সৃষ্টি করেন ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’, যা এখন আমাদের জাতীয় সংগীত। এ ছাড়া ভারত ও শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীতের রচয়িতাও রবীন্দ্রনাথ, যেগুলোর সুরও লোকাশ্রিত।

এ ছাড়া ‘হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই’–এর অনুকরণে ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে’, ‘আমার সোনার গৌর কেনে’–এর অনুকরণে ‘ও আমার দেশের মাটি’, ‘মন মাঝি সামাল সামাল’–এর অনুকরণে ‘এবার তোর মরা গাঙে’, ‘দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে’ এসব গান রচনা করেন রবি ঠাকুর।

এগুলো ছাড়াও ‘গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ’, ‘আমি মারের সাগর পাড়ি দেব’, ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’, ‘যে তোরে পাগল বলে’–এর মতো অসংখ্য লোকধারার গান লিখেছেন রবি ঠাকুর, যা শুনলে মনে হয় এ যেন বাংলার কোনো লোককবি, লোকসাধকদেরই অন্তরের আর্তনাদ।

জানা যায়, বেদ, পুরাণ, কোরান, বাইবেল ও লালনের জীবনীগ্ৰন্থ সব সময় রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিলে থাকত। জীবন সম্পর্কে বাউলদের ধারণা তন্ত্র-মন্ত্র, মন্দির-মসজিদ বা দেবতা-আশ্রিত নয়। মানবদেহ, আত্মা বা পরমাত্মাই তাদের সাধনার মূল লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িকতাহীন ওই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতি কবিগুরু ছিলেন বিশেষ কৌতূহলী ও উৎসাহী। এ কৌতূহল থেকে তিনি বারবার ছুটে যেতেন শিলাইদহে, সঙ্গ করতেন লালন ও সমসাময়িক বাউল ফকিরদের।

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, বাউল গানের প্রচলন আমাদের দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র, শিক্ষিত সমাজে তার কোনো মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউল গানের সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা প্রথমত ও শ্রেষ্ঠতম।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের সাহিত্যের প্রাণভ্রোমরা এসব গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেই লুকায়িত রয়েছে। তাই তো লালন ফকির ও তাঁর গান নিযে পরম যত্মের সঙ্গে কাজ করে গেছেন রবি ঠাকুর। দায়িত্ব নিয়ে সংগ্রহ করেছেন লালনের সমস্ত গান। নয়তো অনাদর–অযত্নে কালের গহ্বরে হারিয়ে যেত পারত বাংলা গানের সমৃদ্ধ এ ভান্ডার।

প্রখ্যাত গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী বলেছেন, ‘শিলাইদহে গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গেপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালনের শিষ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়েছে। শিলাইদহ ও ছেঁউড়িয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লালন ফকির ও গগন হরকরার গান তিনি সুধীসমাজে প্রচার করেন। শিলাইদহ অঞ্চল থেকে লোকসাহিত্য এবং লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ ও নিদর্শনও সংগ্রহ করেছিলেন।’

রবীন্দ্রনাথ আমাদের লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন, আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তিনি লোকসাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অমর অধ্যায় যুক্ত করেছেন। লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি আজও একটি একক আসনের অধিকারী, তিনিই এ ধারার সূত্রপাত করে আমাদের পথিকৃত হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের দিয়েই আমরা বাউল গানের অতীন্দ্রিয় রস অনুভব করিতে শিখেছি।

আমরা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস লক্ষ করি, দেখা যাবে, সব দেশের মহান কবি-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই তাঁদের স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধই প্রেরণার প্রধান উৎস। রবীন্দ্রনাথ সে জায়গাটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নানান বর্ণের রবীন্দ্রনাথের অন্যতম একটি বর্ণ, তাঁর বাউল বর্ণ। বিশ্বজনের রবি ঠাকুরের মতোই তিনি ব্রাত্য, লোকজনের রবি বাউল।

‘ও তোর মনের মানুষ এলে দ্বারে, মন যখন জাগলি না রে’ অথবা, ‘এবার তোর মারা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী’ গানগুলো শুনলে মনে হয় এ যেন কোনো বাউল প্রাণেরই আর্তনাদ। অথচ এ গান কোনো আখড়াই বা গৃহবাউলের গান নয়। এ গান এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পুত্রের, এ গান রবি ঠাকুরের, রবি বাউলের।

শহর কলকাতার মধ্যভাগে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রমী স্বভাবের। লোকায়ত জীবনের সরলতা, সহজতা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল সুদৃঢ় শৈশবেই।

রবিঠাকুর পারিবারিকভাবেই গানের আবহে বেড়ে উঠেছেন। তবে তা লোক বা বাউল গান নয়, শাস্ত্রীয় সংগীত। তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত ভারতবর্ষের বড় বড় ওস্তাদেরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর করতেন। বরোদা, গোয়ালিয়র, অযোধ্যা, দিল্লি, আগ্রা, মোরাদাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগীতশিল্পীরা ভিড় জমাতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের এমন কঠোর প্রাচীর ভেদ করে ধুলোমাটির লোকসুর রবীন্দ্র মানসে কীভাবে পশিল, তা কৌতূহল জাগায়। প্রশ্ন জাগে, রবিঠাকুর কীভাবে হয়ে উঠলেন রবি-বাউল।

কবিগুরু তাঁর জীবনের বেশ কিছু কাল অতিবাহিত করেন পূর্ববঙ্গের রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, পতিসরসহ বীরভূমের নানা পল্লি অঞ্চলে। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে কাটানো এ সময়ই প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে রবি বাবুর বাউল সত্তার পেছনে। বিশেষ করে ১৮৯০ সালে জমিদারি দেখার সুবাদে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে আগমনকালে অগণিত লোকশিল্পীর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওইসব লোকশিল্পীর প্রভাবেই লোকসংগীতের সঙ্গে রবি ঠাকুরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের গানে লোকায়ত ভাবধারা বিশেষ জায়গা দখল করে বসে।

একদা শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরার মুখে ‘আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে’ গানটি শুনে নিজের আত্মদর্শনই যেন উপলব্ধি করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই গানেরই অনুকরণে সৃষ্টি করেন ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’, যা এখন আমাদের জাতীয় সংগীত। এ ছাড়া ভারত ও শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীতের রচয়িতাও রবীন্দ্রনাথ, যেগুলোর সুরও লোকাশ্রিত।

এ ছাড়া ‘হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই’–এর অনুকরণে ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে’, ‘আমার সোনার গৌর কেনে’–এর অনুকরণে ‘ও আমার দেশের মাটি’, ‘মন মাঝি সামাল সামাল’–এর অনুকরণে ‘এবার তোর মরা গাঙে’, ‘দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে’ এসব গান রচনা করেন রবি ঠাকুর।

এগুলো ছাড়াও ‘গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ’, ‘আমি মারের সাগর পাড়ি দেব’, ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’, ‘যে তোরে পাগল বলে’–এর মতো অসংখ্য লোকধারার গান লিখেছেন রবি ঠাকুর, যা শুনলে মনে হয় এ যেন বাংলার কোনো লোককবি, লোকসাধকদেরই অন্তরের আর্তনাদ।

জানা যায়, বেদ, পুরাণ, কোরান, বাইবেল ও লালনের জীবনীগ্ৰন্থ সব সময় রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিলে থাকত। জীবন সম্পর্কে বাউলদের ধারণা তন্ত্র-মন্ত্র, মন্দির-মসজিদ বা দেবতা-আশ্রিত নয়। মানবদেহ, আত্মা বা পরমাত্মাই তাদের সাধনার মূল লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িকতাহীন ওই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতি কবিগুরু ছিলেন বিশেষ কৌতূহলী ও উৎসাহী। এ কৌতূহল থেকে তিনি বারবার ছুটে যেতেন শিলাইদহে, সঙ্গ করতেন লালন ও সমসাময়িক বাউল ফকিরদের।

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, বাউল গানের প্রচলন আমাদের দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র, শিক্ষিত সমাজে তার কোনো মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউল গানের সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা প্রথমত ও শ্রেষ্ঠতম।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের সাহিত্যের প্রাণভ্রোমরা এসব গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেই লুকায়িত রয়েছে। তাই তো লালন ফকির ও তাঁর গান নিযে পরম যত্মের সঙ্গে কাজ করে গেছেন রবি ঠাকুর। দায়িত্ব নিয়ে সংগ্রহ করেছেন লালনের সমস্ত গান। নয়তো অনাদর–অযত্নে কালের গহ্বরে হারিয়ে যেত পারত বাংলা গানের সমৃদ্ধ এ ভান্ডার।

প্রখ্যাত গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী বলেছেন, ‘শিলাইদহে গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গেপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালনের শিষ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়েছে। শিলাইদহ ও ছেঁউড়িয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লালন ফকির ও গগন হরকরার গান তিনি সুধীসমাজে প্রচার করেন। শিলাইদহ অঞ্চল থেকে লোকসাহিত্য এবং লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ ও নিদর্শনও সংগ্রহ করেছিলেন।’

রবীন্দ্রনাথ আমাদের লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন, আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তিনি লোকসাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অমর অধ্যায় যুক্ত করেছেন। লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি আজও একটি একক আসনের অধিকারী, তিনিই এ ধারার সূত্রপাত করে আমাদের পথিকৃত হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের দিয়েই আমরা বাউল গানের অতীন্দ্রিয় রস অনুভব করিতে শিখেছি।

আমরা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস লক্ষ করি, দেখা যাবে, সব দেশের মহান কবি-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই তাঁদের স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধই প্রেরণার প্রধান উৎস। রবীন্দ্রনাথ সে জায়গাটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নানান বর্ণের রবীন্দ্রনাথের অন্যতম একটি বর্ণ, তাঁর বাউল বর্ণ। বিশ্বজনের রবি ঠাকুরের মতোই তিনি ব্রাত্য, লোকজনের রবি বাউল।

মাহাবুব খালাসী, ঢাকা

‘ও তোর মনের মানুষ এলে দ্বারে, মন যখন জাগলি না রে’ অথবা, ‘এবার তোর মারা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী’ গানগুলো শুনলে মনে হয় এ যেন কোনো বাউল প্রাণেরই আর্তনাদ। অথচ এ গান কোনো আখড়াই বা গৃহবাউলের গান নয়। এ গান এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পুত্রের, এ গান রবি ঠাকুরের, রবি বাউলের।

শহর কলকাতার মধ্যভাগে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রমী স্বভাবের। লোকায়ত জীবনের সরলতা, সহজতা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল সুদৃঢ় শৈশবেই।

রবিঠাকুর পারিবারিকভাবেই গানের আবহে বেড়ে উঠেছেন। তবে তা লোক বা বাউল গান নয়, শাস্ত্রীয় সংগীত। তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত ভারতবর্ষের বড় বড় ওস্তাদেরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর করতেন। বরোদা, গোয়ালিয়র, অযোধ্যা, দিল্লি, আগ্রা, মোরাদাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগীতশিল্পীরা ভিড় জমাতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের এমন কঠোর প্রাচীর ভেদ করে ধুলোমাটির লোকসুর রবীন্দ্র মানসে কীভাবে পশিল, তা কৌতূহল জাগায়। প্রশ্ন জাগে, রবিঠাকুর কীভাবে হয়ে উঠলেন রবি-বাউল।

কবিগুরু তাঁর জীবনের বেশ কিছু কাল অতিবাহিত করেন পূর্ববঙ্গের রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, পতিসরসহ বীরভূমের নানা পল্লি অঞ্চলে। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে কাটানো এ সময়ই প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে রবি বাবুর বাউল সত্তার পেছনে। বিশেষ করে ১৮৯০ সালে জমিদারি দেখার সুবাদে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে আগমনকালে অগণিত লোকশিল্পীর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওইসব লোকশিল্পীর প্রভাবেই লোকসংগীতের সঙ্গে রবি ঠাকুরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের গানে লোকায়ত ভাবধারা বিশেষ জায়গা দখল করে বসে।

একদা শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরার মুখে ‘আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে’ গানটি শুনে নিজের আত্মদর্শনই যেন উপলব্ধি করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই গানেরই অনুকরণে সৃষ্টি করেন ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’, যা এখন আমাদের জাতীয় সংগীত। এ ছাড়া ভারত ও শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীতের রচয়িতাও রবীন্দ্রনাথ, যেগুলোর সুরও লোকাশ্রিত।

এ ছাড়া ‘হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই’–এর অনুকরণে ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে’, ‘আমার সোনার গৌর কেনে’–এর অনুকরণে ‘ও আমার দেশের মাটি’, ‘মন মাঝি সামাল সামাল’–এর অনুকরণে ‘এবার তোর মরা গাঙে’, ‘দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে’ এসব গান রচনা করেন রবি ঠাকুর।

এগুলো ছাড়াও ‘গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ’, ‘আমি মারের সাগর পাড়ি দেব’, ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’, ‘যে তোরে পাগল বলে’–এর মতো অসংখ্য লোকধারার গান লিখেছেন রবি ঠাকুর, যা শুনলে মনে হয় এ যেন বাংলার কোনো লোককবি, লোকসাধকদেরই অন্তরের আর্তনাদ।

জানা যায়, বেদ, পুরাণ, কোরান, বাইবেল ও লালনের জীবনীগ্ৰন্থ সব সময় রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিলে থাকত। জীবন সম্পর্কে বাউলদের ধারণা তন্ত্র-মন্ত্র, মন্দির-মসজিদ বা দেবতা-আশ্রিত নয়। মানবদেহ, আত্মা বা পরমাত্মাই তাদের সাধনার মূল লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িকতাহীন ওই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতি কবিগুরু ছিলেন বিশেষ কৌতূহলী ও উৎসাহী। এ কৌতূহল থেকে তিনি বারবার ছুটে যেতেন শিলাইদহে, সঙ্গ করতেন লালন ও সমসাময়িক বাউল ফকিরদের।

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, বাউল গানের প্রচলন আমাদের দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র, শিক্ষিত সমাজে তার কোনো মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউল গানের সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা প্রথমত ও শ্রেষ্ঠতম।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের সাহিত্যের প্রাণভ্রোমরা এসব গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেই লুকায়িত রয়েছে। তাই তো লালন ফকির ও তাঁর গান নিযে পরম যত্মের সঙ্গে কাজ করে গেছেন রবি ঠাকুর। দায়িত্ব নিয়ে সংগ্রহ করেছেন লালনের সমস্ত গান। নয়তো অনাদর–অযত্নে কালের গহ্বরে হারিয়ে যেত পারত বাংলা গানের সমৃদ্ধ এ ভান্ডার।

প্রখ্যাত গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী বলেছেন, ‘শিলাইদহে গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গেপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালনের শিষ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়েছে। শিলাইদহ ও ছেঁউড়িয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লালন ফকির ও গগন হরকরার গান তিনি সুধীসমাজে প্রচার করেন। শিলাইদহ অঞ্চল থেকে লোকসাহিত্য এবং লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ ও নিদর্শনও সংগ্রহ করেছিলেন।’

রবীন্দ্রনাথ আমাদের লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন, আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তিনি লোকসাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অমর অধ্যায় যুক্ত করেছেন। লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি আজও একটি একক আসনের অধিকারী, তিনিই এ ধারার সূত্রপাত করে আমাদের পথিকৃত হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের দিয়েই আমরা বাউল গানের অতীন্দ্রিয় রস অনুভব করিতে শিখেছি।

আমরা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস লক্ষ করি, দেখা যাবে, সব দেশের মহান কবি-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই তাঁদের স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধই প্রেরণার প্রধান উৎস। রবীন্দ্রনাথ সে জায়গাটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নানান বর্ণের রবীন্দ্রনাথের অন্যতম একটি বর্ণ, তাঁর বাউল বর্ণ। বিশ্বজনের রবি ঠাকুরের মতোই তিনি ব্রাত্য, লোকজনের রবি বাউল।

‘ও তোর মনের মানুষ এলে দ্বারে, মন যখন জাগলি না রে’ অথবা, ‘এবার তোর মারা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী’ গানগুলো শুনলে মনে হয় এ যেন কোনো বাউল প্রাণেরই আর্তনাদ। অথচ এ গান কোনো আখড়াই বা গৃহবাউলের গান নয়। এ গান এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পুত্রের, এ গান রবি ঠাকুরের, রবি বাউলের।

শহর কলকাতার মধ্যভাগে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রমী স্বভাবের। লোকায়ত জীবনের সরলতা, সহজতা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল সুদৃঢ় শৈশবেই।

রবিঠাকুর পারিবারিকভাবেই গানের আবহে বেড়ে উঠেছেন। তবে তা লোক বা বাউল গান নয়, শাস্ত্রীয় সংগীত। তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত ভারতবর্ষের বড় বড় ওস্তাদেরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর করতেন। বরোদা, গোয়ালিয়র, অযোধ্যা, দিল্লি, আগ্রা, মোরাদাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগীতশিল্পীরা ভিড় জমাতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের এমন কঠোর প্রাচীর ভেদ করে ধুলোমাটির লোকসুর রবীন্দ্র মানসে কীভাবে পশিল, তা কৌতূহল জাগায়। প্রশ্ন জাগে, রবিঠাকুর কীভাবে হয়ে উঠলেন রবি-বাউল।

কবিগুরু তাঁর জীবনের বেশ কিছু কাল অতিবাহিত করেন পূর্ববঙ্গের রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, পতিসরসহ বীরভূমের নানা পল্লি অঞ্চলে। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে কাটানো এ সময়ই প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে রবি বাবুর বাউল সত্তার পেছনে। বিশেষ করে ১৮৯০ সালে জমিদারি দেখার সুবাদে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে আগমনকালে অগণিত লোকশিল্পীর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওইসব লোকশিল্পীর প্রভাবেই লোকসংগীতের সঙ্গে রবি ঠাকুরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের গানে লোকায়ত ভাবধারা বিশেষ জায়গা দখল করে বসে।

একদা শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরার মুখে ‘আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে’ গানটি শুনে নিজের আত্মদর্শনই যেন উপলব্ধি করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই গানেরই অনুকরণে সৃষ্টি করেন ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’, যা এখন আমাদের জাতীয় সংগীত। এ ছাড়া ভারত ও শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীতের রচয়িতাও রবীন্দ্রনাথ, যেগুলোর সুরও লোকাশ্রিত।

এ ছাড়া ‘হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই’–এর অনুকরণে ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে’, ‘আমার সোনার গৌর কেনে’–এর অনুকরণে ‘ও আমার দেশের মাটি’, ‘মন মাঝি সামাল সামাল’–এর অনুকরণে ‘এবার তোর মরা গাঙে’, ‘দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে’ এসব গান রচনা করেন রবি ঠাকুর।

এগুলো ছাড়াও ‘গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ’, ‘আমি মারের সাগর পাড়ি দেব’, ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’, ‘যে তোরে পাগল বলে’–এর মতো অসংখ্য লোকধারার গান লিখেছেন রবি ঠাকুর, যা শুনলে মনে হয় এ যেন বাংলার কোনো লোককবি, লোকসাধকদেরই অন্তরের আর্তনাদ।

জানা যায়, বেদ, পুরাণ, কোরান, বাইবেল ও লালনের জীবনীগ্ৰন্থ সব সময় রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিলে থাকত। জীবন সম্পর্কে বাউলদের ধারণা তন্ত্র-মন্ত্র, মন্দির-মসজিদ বা দেবতা-আশ্রিত নয়। মানবদেহ, আত্মা বা পরমাত্মাই তাদের সাধনার মূল লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িকতাহীন ওই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতি কবিগুরু ছিলেন বিশেষ কৌতূহলী ও উৎসাহী। এ কৌতূহল থেকে তিনি বারবার ছুটে যেতেন শিলাইদহে, সঙ্গ করতেন লালন ও সমসাময়িক বাউল ফকিরদের।

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, বাউল গানের প্রচলন আমাদের দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র, শিক্ষিত সমাজে তার কোনো মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউল গানের সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা প্রথমত ও শ্রেষ্ঠতম।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের সাহিত্যের প্রাণভ্রোমরা এসব গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেই লুকায়িত রয়েছে। তাই তো লালন ফকির ও তাঁর গান নিযে পরম যত্মের সঙ্গে কাজ করে গেছেন রবি ঠাকুর। দায়িত্ব নিয়ে সংগ্রহ করেছেন লালনের সমস্ত গান। নয়তো অনাদর–অযত্নে কালের গহ্বরে হারিয়ে যেত পারত বাংলা গানের সমৃদ্ধ এ ভান্ডার।

প্রখ্যাত গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী বলেছেন, ‘শিলাইদহে গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গেপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালনের শিষ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়েছে। শিলাইদহ ও ছেঁউড়িয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লালন ফকির ও গগন হরকরার গান তিনি সুধীসমাজে প্রচার করেন। শিলাইদহ অঞ্চল থেকে লোকসাহিত্য এবং লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ ও নিদর্শনও সংগ্রহ করেছিলেন।’

রবীন্দ্রনাথ আমাদের লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন, আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তিনি লোকসাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অমর অধ্যায় যুক্ত করেছেন। লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি আজও একটি একক আসনের অধিকারী, তিনিই এ ধারার সূত্রপাত করে আমাদের পথিকৃত হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের দিয়েই আমরা বাউল গানের অতীন্দ্রিয় রস অনুভব করিতে শিখেছি।

আমরা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস লক্ষ করি, দেখা যাবে, সব দেশের মহান কবি-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই তাঁদের স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধই প্রেরণার প্রধান উৎস। রবীন্দ্রনাথ সে জায়গাটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নানান বর্ণের রবীন্দ্রনাথের অন্যতম একটি বর্ণ, তাঁর বাউল বর্ণ। বিশ্বজনের রবি ঠাকুরের মতোই তিনি ব্রাত্য, লোকজনের রবি বাউল।

আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায় ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।

২৩ নভেম্বর ২০২৫

হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’

১৩ নভেম্বর ২০২৫

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

০৮ নভেম্বর ২০২৫

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

২০ অক্টোবর ২০২৫তৌহিদুল হক

রক্ত লাল

আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে

গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায়

ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের

জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।

যা স্বভাববিদ্ধ, তবে কতটা উপকারী বা বাঁচিয়ে

রাখার নিরলস অভিপ্রায়। মানুষের তরে

প্রাণীর অফুরন্ত প্রাচুর্য বিস্তৃতকরণে, কিংবা

উদ্ভিদের অন্তিম প্রেমে বসন্তের অভিষেকে।

কতটা জ্বলতে হয় পরের জন্য, কতটা ফুটন্ত

শরীর নিয়ে চালিয়ে যায় সেবার পরিধি।

এক চিরন্তন শিক্ষা, আবার উদিত হয়

দিনের শুরুতে, বিদায় প্রান্তিক অপূর্ব

মায়ায়-দিনের শেষ প্রান্তে।

এতটুকু কার্পণ্য রেখে যায়নি, হয়তো মুখ

ফিরিয়ে নিবে না কোনো দিন। তবে ভাবনার

অন্তিমে শেষ দৃশ্যের সংলাপে ভেসে

ওঠে জনদরদি রাজার মুখ। যেখানে রক্ত ঝরে

বন্যার বেগে সেখানেও প্রতিদিন ফুল ফোটে ফুল হয়ে।

যত দেখি

যত দেখি তৃপ্ত হই, শীতল হয়ে

জড়িয়ে পড়ি তোমার সমস্ত শরীরে। এক অজানা

শিহরণ ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের সমস্ত পৃষ্ঠা জুড়ে।

যেন দীর্ঘদিনের শুষ্কতা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূরে।

হারিয়ে যাওয়া রস ফিরছে মূলে, নিয়ে যাচ্ছে আদিপর্বে।

যেমন নেয় নদীর কূল, জোয়ারের ফেনা।

ভাবনার অতলে অদ্ভুত মায়া, দীর্ঘক্ষণ মোহগ্রস্ত

করে রাখে চোখের পলক, তাকিয়ে থাকি মায়ার মায়ায়। কী অপরূপ মায়া!

সেখানেও দেখি তৃষ্ণার ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষারত কান্না।

জীবনের তল্লাটে হারিয়ে খুঁজি আজ

আমারও জীবন ছিল। মায়ায় ভরা নির্বিঘ্ন আয়োজন, কলমিলতার মতো নিষ্পাপ।

তৃপ্ত হই ঘাসে, বাতাসের বেহায়া আঘাতে

অভিমানের মোড়ক ছুড়ে ফেলে হাতে তুলে নেই

কচু পাতায় টলোমলো জলের লজ্জা। এ জীবনের চাহিদা তোমায় দেখার

প্রয়োজনে তপ্ত, হয় উত্তপ্ত অথবা সহ্যের অতীত শীতল।

এ যেন কেমন

গহিন অরণ্যে সবুজ পাতার মতো, মগজে

চিন্তার রাজ্যে ভাবের উদয়, আকুল বিন্যাসে

একটু একটু করে এগিয়ে নেয়, আবার ভরা কলসির

মতো বসিয়ে রাখে-ভবের রাজ্যে। একদিন সমস্ত ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে

এদিক-ওদিক চলন, জীবন্ত মরণ! মানুষ

কেন বাঁচে, কীভাবে বাঁচে-প্রশ্নের সমাধা

আজ তর্কপ্রিয় সন্ধানে, মূর্ত প্রার্থনা।

সকল প্রিয়জন পরিত্যাগে, নিগূঢ় যত্নে হৃদয়ে প্রবেশ করে

নিজের অপরিচিত চেহারা, সব জিজ্ঞাসার

অন্ত-ক্রিয়ার এক উচ্চতম বিলাস।

জীবনের মানে অর্থশুন্য ভবিতব্য! এ কী হয়?

চোখের পলকে নিষ্পাপ দৃশ্যলোক-পেছন ডাকে বারবার

যেখানে থাকে আবার দেখার ইচ্ছা, নামে যে মুক্তকরণ। মিলনকান্তির আবাস।

চতুর্মুখ সমীকরণে খেলে যায় সময়ের ঝাঁজালো সিদ্ধান্ত। কেউ কী অপ্রিয় হয় কারও?

যেখানে ভেসে ওঠে নীলপদ্ম, অতীতের নিটোল কিতাব। সে-তো মানুষের ছবি!

চলে আসুন সবজি বাজারে

মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছি অনেক কিছু

যা মানুষের নয়। অ-মানুষের জন্ম-উত্তর বাঁচার

উপায় হতে পারে। পোশাকে সজ্জিত দেহ কতভাবে

হিংস্র হয়, গোপনে, অন্ধের গহনে।

প্রবেশের আগেই পেয়েছি সংকেত। কত নোংরা, পচা, আবর্জনায় ভরা একটি থালার মতো

পড়ে আছে সম্মুখে। কেউ কি দেখেছে?

হয়তো মেনে নিয়েছে সবাই, সবার আগে সে

যে ভেবেছে, কী বা আছে উপায়!

চারপাশে কত কিছুর ঘ্রাণ, চোখ যা বলে তা কি মেনে নেয় স্বাস্থ্যবার্তা

ফুটে আছে ফুলের মতো দোকানের পসরা। খেতে বা কেনায় বারণ বালাই নেই।

যা পাচ্ছে নিচ্ছে, অনেকে। কেউ গায়ে কেউ পেটে।

আহা! দেখার কেউ নেই!

এক অন্ধকারে হাঁটছে আমাদের পা।

কেউ কি আছে কোথাও, আলো নিয়ে হাতে? ভেবেছে কি কেউ

কেন আমাদের আয়োজনে সবাই নেই?

কেউ এসে শুধু একবার বলুক, এই নিন-আপনাদের জীবন টিকিট যা উত্তরণ।

চলে আসুন সবজির বাজারে, সবুজের খোঁজে।

ইতিহাস

আজ স্পষ্ট ঘোষণা, আমার চোখের সামনে কেউ নেই

নেই কেউ ভাবের অন্তিম ঘরে। এক অস্পৃশ্য অনুভব

ছুঁয়ে চলে, ভাসিয়ে দেয় অগণিত স্রোতের তুমুল আলিঙ্গনে।

আজ কিছু ভেবে বলছি না, সরাসরি জবাব---

আমি নই কারও!

সব বাতাসের সাথে মিশে থাকা চোখের প্রেম

ভাবনার বিলাসে জড়িয়ে পড়ার বাসনা----সকলের অগোচরে

অথবা সকলের মাঝে। জীবনের অর্থে হৃদয়ের গুড়গুড় আলাপ

ঘুটঘুটে অন্ধকারে হৃদয়ে খোলা আকাশ, শুধু

এক মুখচ্ছবি।

আজ কোনো ক্ষমা নেই---নিজের প্রতি! নিজের পাপে

হাঁটি আমি, সবার মাঝে একলা হয়ে। বেদনার

কালো রং নিয়ে। শুধু দেখে যাই, শুধু দেখতে যাই।

কত রং বিরাজ করে ভাবনার গরমিলে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রই।

দাঁড়িয়ে থেকেও হেঁটে যাই!

আজকের না বলা কথা, কোনো দিন বলা হবে না

হবে না দাঁড়িয়ে আবার ভাবা আর একটু বসলে

ভালো হতো। যে বসিয়ে রাখে যে আশায় বসে থাকে

সবকিছুর-ই সময় থাকে---

এরপর---ইতিহাস!

রক্ত লাল

আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে

গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায়

ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের

জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।

যা স্বভাববিদ্ধ, তবে কতটা উপকারী বা বাঁচিয়ে

রাখার নিরলস অভিপ্রায়। মানুষের তরে

প্রাণীর অফুরন্ত প্রাচুর্য বিস্তৃতকরণে, কিংবা

উদ্ভিদের অন্তিম প্রেমে বসন্তের অভিষেকে।

কতটা জ্বলতে হয় পরের জন্য, কতটা ফুটন্ত

শরীর নিয়ে চালিয়ে যায় সেবার পরিধি।

এক চিরন্তন শিক্ষা, আবার উদিত হয়

দিনের শুরুতে, বিদায় প্রান্তিক অপূর্ব

মায়ায়-দিনের শেষ প্রান্তে।

এতটুকু কার্পণ্য রেখে যায়নি, হয়তো মুখ

ফিরিয়ে নিবে না কোনো দিন। তবে ভাবনার

অন্তিমে শেষ দৃশ্যের সংলাপে ভেসে

ওঠে জনদরদি রাজার মুখ। যেখানে রক্ত ঝরে

বন্যার বেগে সেখানেও প্রতিদিন ফুল ফোটে ফুল হয়ে।

যত দেখি

যত দেখি তৃপ্ত হই, শীতল হয়ে

জড়িয়ে পড়ি তোমার সমস্ত শরীরে। এক অজানা

শিহরণ ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের সমস্ত পৃষ্ঠা জুড়ে।

যেন দীর্ঘদিনের শুষ্কতা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূরে।

হারিয়ে যাওয়া রস ফিরছে মূলে, নিয়ে যাচ্ছে আদিপর্বে।

যেমন নেয় নদীর কূল, জোয়ারের ফেনা।

ভাবনার অতলে অদ্ভুত মায়া, দীর্ঘক্ষণ মোহগ্রস্ত

করে রাখে চোখের পলক, তাকিয়ে থাকি মায়ার মায়ায়। কী অপরূপ মায়া!

সেখানেও দেখি তৃষ্ণার ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষারত কান্না।

জীবনের তল্লাটে হারিয়ে খুঁজি আজ

আমারও জীবন ছিল। মায়ায় ভরা নির্বিঘ্ন আয়োজন, কলমিলতার মতো নিষ্পাপ।

তৃপ্ত হই ঘাসে, বাতাসের বেহায়া আঘাতে

অভিমানের মোড়ক ছুড়ে ফেলে হাতে তুলে নেই

কচু পাতায় টলোমলো জলের লজ্জা। এ জীবনের চাহিদা তোমায় দেখার

প্রয়োজনে তপ্ত, হয় উত্তপ্ত অথবা সহ্যের অতীত শীতল।

এ যেন কেমন

গহিন অরণ্যে সবুজ পাতার মতো, মগজে

চিন্তার রাজ্যে ভাবের উদয়, আকুল বিন্যাসে

একটু একটু করে এগিয়ে নেয়, আবার ভরা কলসির

মতো বসিয়ে রাখে-ভবের রাজ্যে। একদিন সমস্ত ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে

এদিক-ওদিক চলন, জীবন্ত মরণ! মানুষ

কেন বাঁচে, কীভাবে বাঁচে-প্রশ্নের সমাধা

আজ তর্কপ্রিয় সন্ধানে, মূর্ত প্রার্থনা।

সকল প্রিয়জন পরিত্যাগে, নিগূঢ় যত্নে হৃদয়ে প্রবেশ করে

নিজের অপরিচিত চেহারা, সব জিজ্ঞাসার

অন্ত-ক্রিয়ার এক উচ্চতম বিলাস।

জীবনের মানে অর্থশুন্য ভবিতব্য! এ কী হয়?

চোখের পলকে নিষ্পাপ দৃশ্যলোক-পেছন ডাকে বারবার

যেখানে থাকে আবার দেখার ইচ্ছা, নামে যে মুক্তকরণ। মিলনকান্তির আবাস।

চতুর্মুখ সমীকরণে খেলে যায় সময়ের ঝাঁজালো সিদ্ধান্ত। কেউ কী অপ্রিয় হয় কারও?

যেখানে ভেসে ওঠে নীলপদ্ম, অতীতের নিটোল কিতাব। সে-তো মানুষের ছবি!

চলে আসুন সবজি বাজারে

মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছি অনেক কিছু

যা মানুষের নয়। অ-মানুষের জন্ম-উত্তর বাঁচার

উপায় হতে পারে। পোশাকে সজ্জিত দেহ কতভাবে

হিংস্র হয়, গোপনে, অন্ধের গহনে।

প্রবেশের আগেই পেয়েছি সংকেত। কত নোংরা, পচা, আবর্জনায় ভরা একটি থালার মতো

পড়ে আছে সম্মুখে। কেউ কি দেখেছে?

হয়তো মেনে নিয়েছে সবাই, সবার আগে সে

যে ভেবেছে, কী বা আছে উপায়!

চারপাশে কত কিছুর ঘ্রাণ, চোখ যা বলে তা কি মেনে নেয় স্বাস্থ্যবার্তা

ফুটে আছে ফুলের মতো দোকানের পসরা। খেতে বা কেনায় বারণ বালাই নেই।

যা পাচ্ছে নিচ্ছে, অনেকে। কেউ গায়ে কেউ পেটে।

আহা! দেখার কেউ নেই!

এক অন্ধকারে হাঁটছে আমাদের পা।

কেউ কি আছে কোথাও, আলো নিয়ে হাতে? ভেবেছে কি কেউ

কেন আমাদের আয়োজনে সবাই নেই?

কেউ এসে শুধু একবার বলুক, এই নিন-আপনাদের জীবন টিকিট যা উত্তরণ।

চলে আসুন সবজির বাজারে, সবুজের খোঁজে।

ইতিহাস

আজ স্পষ্ট ঘোষণা, আমার চোখের সামনে কেউ নেই

নেই কেউ ভাবের অন্তিম ঘরে। এক অস্পৃশ্য অনুভব

ছুঁয়ে চলে, ভাসিয়ে দেয় অগণিত স্রোতের তুমুল আলিঙ্গনে।

আজ কিছু ভেবে বলছি না, সরাসরি জবাব---

আমি নই কারও!

সব বাতাসের সাথে মিশে থাকা চোখের প্রেম

ভাবনার বিলাসে জড়িয়ে পড়ার বাসনা----সকলের অগোচরে

অথবা সকলের মাঝে। জীবনের অর্থে হৃদয়ের গুড়গুড় আলাপ

ঘুটঘুটে অন্ধকারে হৃদয়ে খোলা আকাশ, শুধু

এক মুখচ্ছবি।

আজ কোনো ক্ষমা নেই---নিজের প্রতি! নিজের পাপে

হাঁটি আমি, সবার মাঝে একলা হয়ে। বেদনার

কালো রং নিয়ে। শুধু দেখে যাই, শুধু দেখতে যাই।

কত রং বিরাজ করে ভাবনার গরমিলে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রই।

দাঁড়িয়ে থেকেও হেঁটে যাই!

আজকের না বলা কথা, কোনো দিন বলা হবে না

হবে না দাঁড়িয়ে আবার ভাবা আর একটু বসলে

ভালো হতো। যে বসিয়ে রাখে যে আশায় বসে থাকে

সবকিছুর-ই সময় থাকে---

এরপর---ইতিহাস!

‘ও তোর মনের মানুষ এলে দ্বারে, মন যখন জাগলি না রে’ অথবা, ‘এবার তোর মারা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী’ গানগুলো শুনলে মনে হয় এ যেন কোনো বাউল প্রাণেরই আর্তনাদ। অথচ এ গান কোনো আখড়াই বা গৃহবাউলের গান নয়। এ গান এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পুত্রের, এ গান রবি ঠাকুরের, রবি বাউলের।

০৮ মে ২০২৫

হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’

১৩ নভেম্বর ২০২৫

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

০৮ নভেম্বর ২০২৫

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

২০ অক্টোবর ২০২৫জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

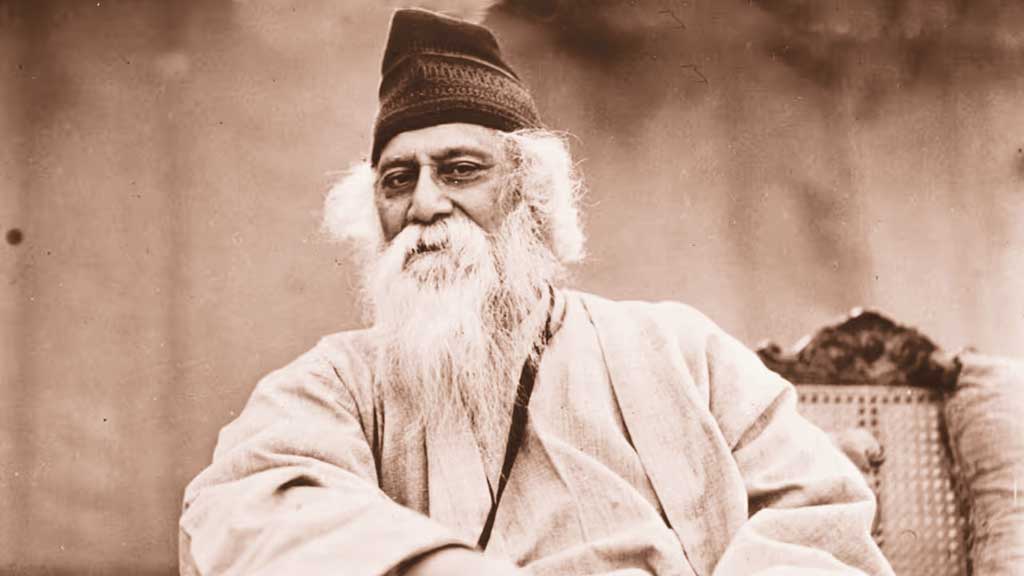

হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’ জবাবে ফারুক বললেন, ‘কী আশ্চর্য ভাই?’ হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘এই যে প্রকৃতি, জোছনা, বৃষ্টি, নদী— কী সুন্দর! একদিন হয়তো আমি এসব আর দেখতে পারব না। একুশের বইমেলা হবে। লোকেদের ভিড়, আড্ডা; আমি সেখানে থাকব না। এটা কি মেনে নেওয়া যায়! হায় রে জীবন!’

‘আমার না বলা কথা’ বইয়ে ফারুক আহমেদ এই স্মৃতিচারণ করেছেন। লিখেছেন, ‘আমি কিছু না বলে মূর্তির মতো বসে রইলাম। একসময় তাকিয়ে দেখলাম, হুমায়ূন ভাইয়ের দুচোখের কোনায় পানি।’

হুমায়ূন আহমেদ নেই। তবে তিনি রয়েছেন দেশের তরুণদের মনে। যে বইমেলায় তিনি থাকবেন না বলে আক্ষেপ, সেই বইমেলায় তাঁর বইয়ের স্টলে তরুণদের ঢলের মধ্যে আছেন।

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে হুমায়ূন আহমেদের জন্ম এই দিনে (১৩ নভেম্বর); ভারত ভাগের এক বছর পরে ১৯৪৮ সালে। ছোট সময়ে তাঁর নাম ছিল শামসুর রহমান। তাঁর বাবা ছেলেমেয়েদের নাম পাল্টে ফেলতেন। তাঁর নাম পাল্টে রাখেন হুমায়ূন আহমেদ। হিমু, মিসির আলি, শুভ্রর মতো চরিত্রের স্রষ্টা তিনি। শুধু কথাসাহিত্যেই নয়; ‘বহুব্রীহি’, ‘অয়োময়’, ‘কোথাও কেউ নেই’,

‘আজ রবিবার’-এর মতো নাটক বানিয়েছেন, তৈরি করেছেন ‘আগুনের পরশমণি’, ‘শ্যামল ছায়া’র মতো চলচ্চিত্র।

হুমায়ূন আহমেদ বৃষ্টি, জোছনা ভালোবাসতেন। তাঁর লেখায় সেসব উঠে এসেছে বারবার। ২০১২ সালের জুলাইয়ে বর্ষাতেই তিনি পাড়ি জমিয়েছিলেন ওপারে।

তিনি নেই। কিন্তু তাঁর লেখায় উঠে আসা চান্নিপসর, বৃষ্টি বিলাস আজও আছে তরুণদের মনে। ফারুক আহমেদ তাঁর ওই বইয়ে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আরেকটি স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে—‘এক বিকেলে শুটিং শেষে তাঁর প্রিয় লিচুগাছের দিকে তাকিয়ে আছেন হুমায়ূন। সেখানে ঝুলছে পাকা লিচু। তিনি তাঁর কেয়ারটেকার মুশাররফকে ডেকে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে এলেন। তাদের বললেন, গাছে উঠে যে যত পারে লিচু খেতে। বাচ্চারা কেউ গাছে উঠে লিচু খাচ্ছে, হইচই করছে। কেউ পকেটে ভরছে। হুমায়ূন আহমেদ অবাক হয়ে সেই লিচু খাওয়া দেখতে লাগলেন।’

ফারুক আহমেদ লিখেছেন, ‘হুমায়ূন ভাই একসময় আমাকে বললেন, এমন সুন্দর দৃশ্য তুমি কখনো দেখেছো? এমন ভালো লাগার অনুভূতি কি অন্য কোনোভাবে পাওয়া যায়? আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ বললাম, না ভাই এমন ভালো লাগার অনুভূতি কোনোভাবেই পাওয়া যায় না।’

হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন ঘিরে রাজধানীসহ জন্মস্থান নেত্রকোনাতে রয়েছে নানা আয়োজন। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়নের কুতুবপুরে হুমায়ূন আহমেদ প্রতিষ্ঠিত শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ এবং এলাকাবাসীর উদ্যোগে এসব কর্মসূচি পালন করা হবে। সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোরআন খতম করবেন। এরপর শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণ থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এলাকাবাসী এবং হুমায়ূনভক্তদের আনন্দ শোভাযাত্রা বের হবে। পরে লেখকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, জন্মদিনের কেক কাটা, বৃক্ষরোপণ, কুইজ, হুমায়ূন আহমেদের রচিত নাটক ও সিনেমার অংশবিশেষ নিয়ে অভিনয়, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া রাজধানীতে হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্র নিয়ে চলচ্চিত্র সপ্তাহ, হুমায়ূন প্রতিযোগিতা, হুমায়ূন জন্মোৎসব, টেলিভিশন চ্যানেলে নাটক ও অনুষ্ঠান প্রচারসহ নানা আয়োজনে মুখর থাকছে দিনটি।

হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’ জবাবে ফারুক বললেন, ‘কী আশ্চর্য ভাই?’ হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘এই যে প্রকৃতি, জোছনা, বৃষ্টি, নদী— কী সুন্দর! একদিন হয়তো আমি এসব আর দেখতে পারব না। একুশের বইমেলা হবে। লোকেদের ভিড়, আড্ডা; আমি সেখানে থাকব না। এটা কি মেনে নেওয়া যায়! হায় রে জীবন!’

‘আমার না বলা কথা’ বইয়ে ফারুক আহমেদ এই স্মৃতিচারণ করেছেন। লিখেছেন, ‘আমি কিছু না বলে মূর্তির মতো বসে রইলাম। একসময় তাকিয়ে দেখলাম, হুমায়ূন ভাইয়ের দুচোখের কোনায় পানি।’

হুমায়ূন আহমেদ নেই। তবে তিনি রয়েছেন দেশের তরুণদের মনে। যে বইমেলায় তিনি থাকবেন না বলে আক্ষেপ, সেই বইমেলায় তাঁর বইয়ের স্টলে তরুণদের ঢলের মধ্যে আছেন।

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে হুমায়ূন আহমেদের জন্ম এই দিনে (১৩ নভেম্বর); ভারত ভাগের এক বছর পরে ১৯৪৮ সালে। ছোট সময়ে তাঁর নাম ছিল শামসুর রহমান। তাঁর বাবা ছেলেমেয়েদের নাম পাল্টে ফেলতেন। তাঁর নাম পাল্টে রাখেন হুমায়ূন আহমেদ। হিমু, মিসির আলি, শুভ্রর মতো চরিত্রের স্রষ্টা তিনি। শুধু কথাসাহিত্যেই নয়; ‘বহুব্রীহি’, ‘অয়োময়’, ‘কোথাও কেউ নেই’,

‘আজ রবিবার’-এর মতো নাটক বানিয়েছেন, তৈরি করেছেন ‘আগুনের পরশমণি’, ‘শ্যামল ছায়া’র মতো চলচ্চিত্র।

হুমায়ূন আহমেদ বৃষ্টি, জোছনা ভালোবাসতেন। তাঁর লেখায় সেসব উঠে এসেছে বারবার। ২০১২ সালের জুলাইয়ে বর্ষাতেই তিনি পাড়ি জমিয়েছিলেন ওপারে।

তিনি নেই। কিন্তু তাঁর লেখায় উঠে আসা চান্নিপসর, বৃষ্টি বিলাস আজও আছে তরুণদের মনে। ফারুক আহমেদ তাঁর ওই বইয়ে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আরেকটি স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে—‘এক বিকেলে শুটিং শেষে তাঁর প্রিয় লিচুগাছের দিকে তাকিয়ে আছেন হুমায়ূন। সেখানে ঝুলছে পাকা লিচু। তিনি তাঁর কেয়ারটেকার মুশাররফকে ডেকে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে এলেন। তাদের বললেন, গাছে উঠে যে যত পারে লিচু খেতে। বাচ্চারা কেউ গাছে উঠে লিচু খাচ্ছে, হইচই করছে। কেউ পকেটে ভরছে। হুমায়ূন আহমেদ অবাক হয়ে সেই লিচু খাওয়া দেখতে লাগলেন।’

ফারুক আহমেদ লিখেছেন, ‘হুমায়ূন ভাই একসময় আমাকে বললেন, এমন সুন্দর দৃশ্য তুমি কখনো দেখেছো? এমন ভালো লাগার অনুভূতি কি অন্য কোনোভাবে পাওয়া যায়? আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ বললাম, না ভাই এমন ভালো লাগার অনুভূতি কোনোভাবেই পাওয়া যায় না।’

হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন ঘিরে রাজধানীসহ জন্মস্থান নেত্রকোনাতে রয়েছে নানা আয়োজন। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়নের কুতুবপুরে হুমায়ূন আহমেদ প্রতিষ্ঠিত শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ এবং এলাকাবাসীর উদ্যোগে এসব কর্মসূচি পালন করা হবে। সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোরআন খতম করবেন। এরপর শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণ থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এলাকাবাসী এবং হুমায়ূনভক্তদের আনন্দ শোভাযাত্রা বের হবে। পরে লেখকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, জন্মদিনের কেক কাটা, বৃক্ষরোপণ, কুইজ, হুমায়ূন আহমেদের রচিত নাটক ও সিনেমার অংশবিশেষ নিয়ে অভিনয়, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া রাজধানীতে হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্র নিয়ে চলচ্চিত্র সপ্তাহ, হুমায়ূন প্রতিযোগিতা, হুমায়ূন জন্মোৎসব, টেলিভিশন চ্যানেলে নাটক ও অনুষ্ঠান প্রচারসহ নানা আয়োজনে মুখর থাকছে দিনটি।

‘ও তোর মনের মানুষ এলে দ্বারে, মন যখন জাগলি না রে’ অথবা, ‘এবার তোর মারা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী’ গানগুলো শুনলে মনে হয় এ যেন কোনো বাউল প্রাণেরই আর্তনাদ। অথচ এ গান কোনো আখড়াই বা গৃহবাউলের গান নয়। এ গান এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পুত্রের, এ গান রবি ঠাকুরের, রবি বাউলের।

০৮ মে ২০২৫

আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায় ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।

২৩ নভেম্বর ২০২৫

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

০৮ নভেম্বর ২০২৫

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

২০ অক্টোবর ২০২৫নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

মঞ্চনাট্যটি স্কলাস্টিকার প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসমিন মুরশেদকে উৎসর্গ করা হয়।

স্কুলের এসটিএম মিলনায়তন প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী উদ্যাপনকে সামনে রেখে আয়োজিত এ নাট্যানুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব আবুল হায়াত, দিলারা জামান ও আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার অধ্যক্ষ ফারাহ্ সোফিয়া আহমেদ।

হীরক রাজার দেশে নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন। প্রোডাকশন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন শৈলী পারমিতা নীলপদ্ম। সংগীত পরিচালনা করেন গাজী মুন্নোফ, ইলিয়াস খান ও পলাশ নাথ লোচন। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শাম্মী ইয়াসমিন ঝিনুক ও ফরহাদ আহমেদ শামিম।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন নাজিফা ওয়াযিহা আহমেদ, আরিয়াদ রহমান, আজিয়াদ রহমান, বাজনীন রহমান, মোহম্মদ সফির চৌধুরী, ফাহিম আহম্মেদ, সৈয়দ কাফশাত তাইয়ুশ হামদ ও তাজরীবা নওফাত প্রমুখ।

শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত অভিনয়, গান ও নাচ উপভোগ করেন।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

মঞ্চনাট্যটি স্কলাস্টিকার প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসমিন মুরশেদকে উৎসর্গ করা হয়।

স্কুলের এসটিএম মিলনায়তন প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী উদ্যাপনকে সামনে রেখে আয়োজিত এ নাট্যানুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব আবুল হায়াত, দিলারা জামান ও আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার অধ্যক্ষ ফারাহ্ সোফিয়া আহমেদ।

হীরক রাজার দেশে নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন। প্রোডাকশন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন শৈলী পারমিতা নীলপদ্ম। সংগীত পরিচালনা করেন গাজী মুন্নোফ, ইলিয়াস খান ও পলাশ নাথ লোচন। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শাম্মী ইয়াসমিন ঝিনুক ও ফরহাদ আহমেদ শামিম।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন নাজিফা ওয়াযিহা আহমেদ, আরিয়াদ রহমান, আজিয়াদ রহমান, বাজনীন রহমান, মোহম্মদ সফির চৌধুরী, ফাহিম আহম্মেদ, সৈয়দ কাফশাত তাইয়ুশ হামদ ও তাজরীবা নওফাত প্রমুখ।

শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত অভিনয়, গান ও নাচ উপভোগ করেন।

‘ও তোর মনের মানুষ এলে দ্বারে, মন যখন জাগলি না রে’ অথবা, ‘এবার তোর মারা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী’ গানগুলো শুনলে মনে হয় এ যেন কোনো বাউল প্রাণেরই আর্তনাদ। অথচ এ গান কোনো আখড়াই বা গৃহবাউলের গান নয়। এ গান এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পুত্রের, এ গান রবি ঠাকুরের, রবি বাউলের।

০৮ মে ২০২৫

আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায় ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।

২৩ নভেম্বর ২০২৫

হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’

১৩ নভেম্বর ২০২৫

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

২০ অক্টোবর ২০২৫আজকের পত্রিকা ডেস্ক

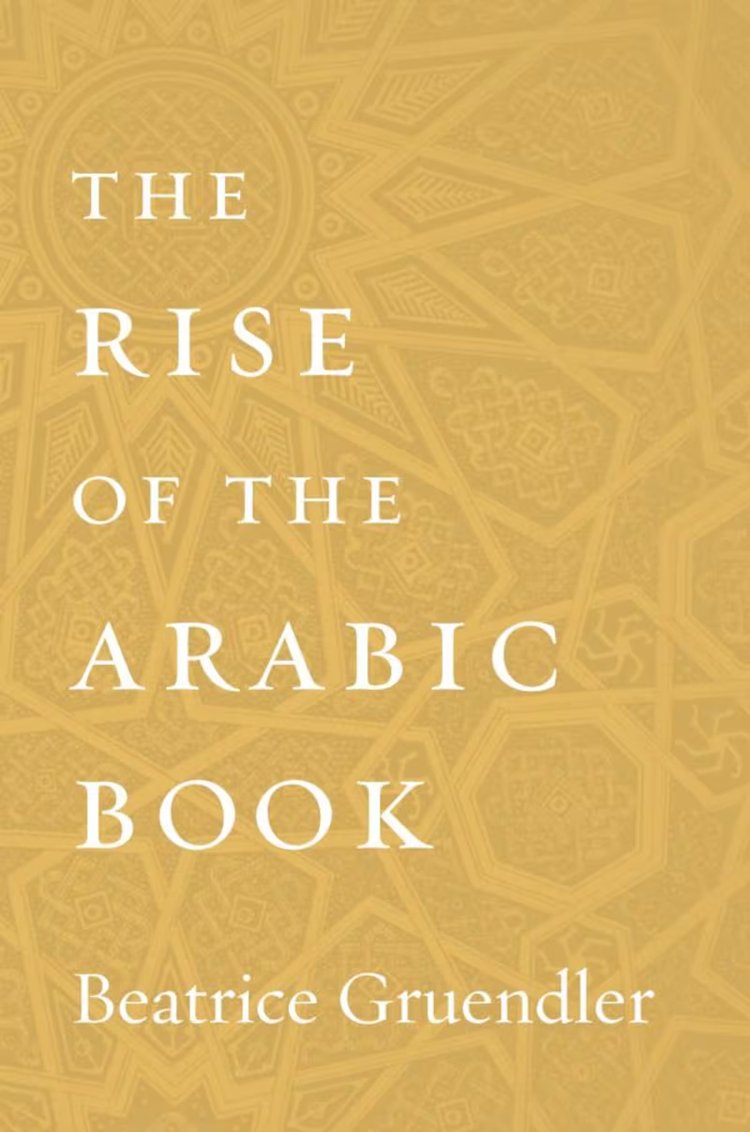

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

‘ও তোর মনের মানুষ এলে দ্বারে, মন যখন জাগলি না রে’ অথবা, ‘এবার তোর মারা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী’ গানগুলো শুনলে মনে হয় এ যেন কোনো বাউল প্রাণেরই আর্তনাদ। অথচ এ গান কোনো আখড়াই বা গৃহবাউলের গান নয়। এ গান এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পুত্রের, এ গান রবি ঠাকুরের, রবি বাউলের।

০৮ মে ২০২৫

আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায় ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।

২৩ নভেম্বর ২০২৫

হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’

১৩ নভেম্বর ২০২৫

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

০৮ নভেম্বর ২০২৫