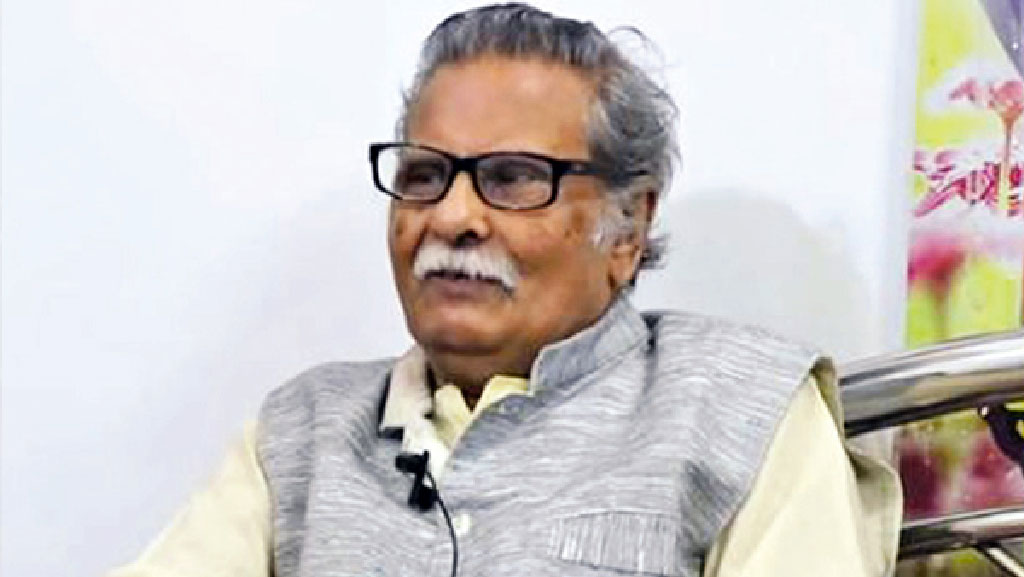

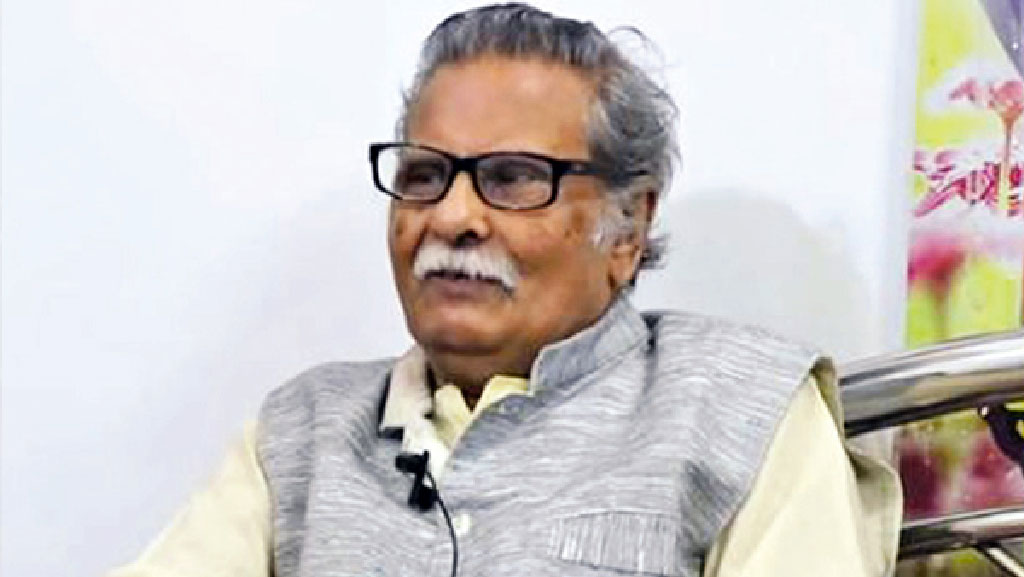

চিররঞ্জন সরকার

যতীন স্যারকে নিয়ে কথা বলতে বসলে মনে হয়, কথাগুলো শুধু লেখা নয়—এ যেন হৃদয়ের ভেতরের কিছু টুকরো তুলে ধরা। দুপুরে হঠাৎ এক সুহৃদ ফোন করে বলল, ‘শুনেছ? যতীন স্যার নেই!’—মুহূর্তেই আমার বুক কেঁপে উঠল। মনে হলো, জীবনের এক অমূল্য আশ্রয় হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছি। আমার কাছে তিনি শুধু প্রথিতযশা লেখক বা বামপন্থী আন্দোলনের পুরোধা নন—তিনি ছিলেন এক জীবন্ত পাঠশালা, ছিলেন এমন এক অভিভাবক, যাঁর চোখের গভীরে ছিল প্রজ্ঞার আলো আর হৃদয়ে ছিল অফুরন্ত মমতা। খবরটা শোনার পর থেকে মনে হচ্ছে, এক বিশাল বটবৃক্ষ হঠাৎ তার ছায়া সরিয়ে নিয়েছে। যে ছায়াতলে বসে আমি বহুবার জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর জীবনবোধের পাঠ নিয়েছি—আজ সেই ছায়া নেই। এই শূন্যতা বুকের ভেতরে এক গভীর প্রতিধ্বনির মতো বাজছে আর আমি জানি, এ ফাঁক কোনো দিন পূরণ হবে না।

যতীন স্যারের নামের সঙ্গে আমার পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়জীবন থেকে। তখন তাঁর লেখা পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন কিংবা লোকসংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলো আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল। কিন্তু সরাসরি তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ১৯৯৫ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে ‘গণ সাহায্য সংস্থা’য় চাকরি নিয়ে যখন ময়মনসিংহে গেলাম, তখনই প্রথম সামনে পাই তাঁকে। পেশাগত কারণে সেখানে দুই বছর কাটিয়েছিলাম। স্যার তখন কলেজে পড়াতেন, আর ময়মনসিংহের সবাই তাঁকে স্যার বলত। সঙ্গত কারণেই আমিও বলতাম। আসলে, এমন মানুষকে স্যার না বলে ডাকা যায়ই না—এটা ছিল শুধু সম্মানের প্রশ্ন নয়, বরং ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতারও প্রকাশ। তাঁর সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো আজ মনে হচ্ছে, বুকের ভেতরে জমে থাকা অমূল্য ধন—যা সময়ের কোনো ঝড়েই হারাবে না।

মূলত কর্মসূত্রেই যতীন স্যারের সঙ্গে পরিচয়। যতীন স্যারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে অথচ কেউ তাঁর প্রতি মুগ্ধ হবেন না—তা হয় না, হতে পারে না। আমিও প্রথম পরিচয়েই স্যারের ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। তখন এমন একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল যে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় স্যারের হিন্দুপল্লির সেই ছোট বাসায় যেতাম। আড্ডা, হাস্যরস, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত আলোচনা। এ আনন্দাসরে নিয়মিত উপস্থিত হতে আমি একটু কুণ্ঠিত হতাম—মাসিমার কথা ভেবে। প্রায়ই বেশি রাত হয়ে যেত। স্যার পীড়াপীড়ি করতেন রাতের খাবারের জন্য। আর এই ধকলটা শেষপর্যন্ত মাসিমার কাঁধে বর্তাত।

প্রাণরসে টইটম্বুর এমন হাস্যোজ্জ্বল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব আমি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। তিনি যেমন হাসতে পারেন, তেমন পারেন হাসাতে। লৌকিক বাংলার হাসির হেন কোনো উপাদান নেই, যা যতীন স্যার জানেন না। কেন্দুয়ার আঞ্চলিক টানে কথা বলতেন, কিন্তু যা বলতেন উচ্চস্বরে এবং জোর দিয়ে বলতেন। ইতিহাস, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, দর্শন, লৌকিক ঐতিহ্য—এসব বিষয় নিয়ে যতীন স্যারের চেয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা বাংলা ভাষায় আর কে লিখেছে? স্যারের লেখা প্রাঞ্জল, তাঁর বাংলা অন্য কাউকে অনুবাদ করে দিতে হয় না!

জ্ঞান, প্রজ্ঞা, রসবোধ, জীবনবোধ—সবকিছুই যতীন স্যারের অসাধারণ। যতীন স্যার আমার কাছে একজন জ্ঞানতাপস। জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। বইয়ের আদর্শ আর জীবনের আদর্শ—এই দুইকে এক করে জীবনচর্চাকারী হিসেবে যতীন স্যারের বাইরে দ্বিতীয়জনকে দেখিনি। ইহজাগতিক লোভ-লাভ, এমনকি খ্যাতির মোহ ত্যাগ করে সারা জীবন মফস্বলে কীভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায়—যতীন স্যার এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে যেমন বলেছিলেন, ‘আমি যে কাজ করেছি, সেই কাজ খুবই অকিঞ্চিৎকর,’—এই বিনয়ী মনোভাব তাঁর ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বল দিক। কিন্তু আমি জানি, এই বিনয়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিল জ্ঞানের এক বিশাল সমুদ্র।

তিনি যে লোকসংস্কৃতিকে একটি জাতির প্রকৃত সংস্কৃতি বলে মনে করতেন, তার পেছনে ছিল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গভীর বিশ্লেষণ। তাঁর মতে, সমস্ত সংস্কৃতির উৎসমূলই হচ্ছে লোকসাধারণ। এ দর্শন থেকে তিনি ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের খণ্ডিত দৃষ্টি থেকে মুক্ত করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, ব্রিটিশ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষক ক্রিস্টোফার কডওয়েল ও জর্জ টমসনের কাজ অনুসরণ করে ফোকলোর চর্চায় নতুন দিশা পাওয়া সম্ভব।

যতীন সরকার শুধু একজন তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সমাজসচেতন মানুষ। রাজনীতি ও সমাজ নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কিন্তু পরে লুটেরা ও ধনিক শ্রেণির হাতে সেই অর্জন চলে গেছে। এই অবস্থার উত্তরণের জন্য তিনি জনগণের মধ্যে নতুন চেতনার জাগরণ দেখতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েও তাঁর ভাবনা ছিল সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতে, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে শিক্ষানীতির কোনো জোড়াতালিই কার্যকর হবে না। একজন মার্ক্সবাদী চিন্তক হিসেবে তিনি ‘মার্ক্সবাদ’ শব্দটির বদলে ‘দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী’ শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। কারণ, তাঁর মতে, এটিই যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বিশ্বাস করতেন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এতে তিনি আশাবাদী ছিলেন।

যতীন সরকার যে শিল্পসাহিত্যকে জীবনের জন্য ও সমাজের পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন, তার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর সাক্ষাৎকারে। তিনি ‘আর্ট ফর আর্টস সেক’ বা ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর কাছে সাহিত্য মানুষের উত্তরণের হাতিয়ার। বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্য নিয়েও তিনি আশাবাদী ছিলেন, কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘বাদ ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সত্য গর্জে ওঠে।’ সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলি দেখে তিনি বিচলিত হননি, বরং একেই তিনি তত্ত্বের গর্জে ওঠার মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। তিনি লেখালেখিকে পেশা হিসেবে গ্রহণের বাস্তব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি সাহিত্যকে অবমূল্যায়ন করেছেন।

আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনা, তাঁর দর্শন আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। তাঁর বিনয়ী স্বীকারোক্তি, ‘আমি যে কাজ করেছি, সেই কাজ খুবই অকিঞ্চিৎকর,’ আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়, মহান মানুষেরাই নিজেদের কাজকে ছোট করে দেখেন। কারণ, তাঁদের লক্ষ্য থাকে আরও বড়। যতীন সরকার আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর চিন্তা ও আদর্শ আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

যতীন স্যারকে নিয়ে কথা বলতে বসলে মনে হয়, কথাগুলো শুধু লেখা নয়—এ যেন হৃদয়ের ভেতরের কিছু টুকরো তুলে ধরা। দুপুরে হঠাৎ এক সুহৃদ ফোন করে বলল, ‘শুনেছ? যতীন স্যার নেই!’—মুহূর্তেই আমার বুক কেঁপে উঠল। মনে হলো, জীবনের এক অমূল্য আশ্রয় হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছি। আমার কাছে তিনি শুধু প্রথিতযশা লেখক বা বামপন্থী আন্দোলনের পুরোধা নন—তিনি ছিলেন এক জীবন্ত পাঠশালা, ছিলেন এমন এক অভিভাবক, যাঁর চোখের গভীরে ছিল প্রজ্ঞার আলো আর হৃদয়ে ছিল অফুরন্ত মমতা। খবরটা শোনার পর থেকে মনে হচ্ছে, এক বিশাল বটবৃক্ষ হঠাৎ তার ছায়া সরিয়ে নিয়েছে। যে ছায়াতলে বসে আমি বহুবার জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর জীবনবোধের পাঠ নিয়েছি—আজ সেই ছায়া নেই। এই শূন্যতা বুকের ভেতরে এক গভীর প্রতিধ্বনির মতো বাজছে আর আমি জানি, এ ফাঁক কোনো দিন পূরণ হবে না।

যতীন স্যারের নামের সঙ্গে আমার পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়জীবন থেকে। তখন তাঁর লেখা পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন কিংবা লোকসংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলো আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল। কিন্তু সরাসরি তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ১৯৯৫ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে ‘গণ সাহায্য সংস্থা’য় চাকরি নিয়ে যখন ময়মনসিংহে গেলাম, তখনই প্রথম সামনে পাই তাঁকে। পেশাগত কারণে সেখানে দুই বছর কাটিয়েছিলাম। স্যার তখন কলেজে পড়াতেন, আর ময়মনসিংহের সবাই তাঁকে স্যার বলত। সঙ্গত কারণেই আমিও বলতাম। আসলে, এমন মানুষকে স্যার না বলে ডাকা যায়ই না—এটা ছিল শুধু সম্মানের প্রশ্ন নয়, বরং ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতারও প্রকাশ। তাঁর সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো আজ মনে হচ্ছে, বুকের ভেতরে জমে থাকা অমূল্য ধন—যা সময়ের কোনো ঝড়েই হারাবে না।

মূলত কর্মসূত্রেই যতীন স্যারের সঙ্গে পরিচয়। যতীন স্যারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে অথচ কেউ তাঁর প্রতি মুগ্ধ হবেন না—তা হয় না, হতে পারে না। আমিও প্রথম পরিচয়েই স্যারের ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। তখন এমন একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল যে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় স্যারের হিন্দুপল্লির সেই ছোট বাসায় যেতাম। আড্ডা, হাস্যরস, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত আলোচনা। এ আনন্দাসরে নিয়মিত উপস্থিত হতে আমি একটু কুণ্ঠিত হতাম—মাসিমার কথা ভেবে। প্রায়ই বেশি রাত হয়ে যেত। স্যার পীড়াপীড়ি করতেন রাতের খাবারের জন্য। আর এই ধকলটা শেষপর্যন্ত মাসিমার কাঁধে বর্তাত।

প্রাণরসে টইটম্বুর এমন হাস্যোজ্জ্বল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব আমি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। তিনি যেমন হাসতে পারেন, তেমন পারেন হাসাতে। লৌকিক বাংলার হাসির হেন কোনো উপাদান নেই, যা যতীন স্যার জানেন না। কেন্দুয়ার আঞ্চলিক টানে কথা বলতেন, কিন্তু যা বলতেন উচ্চস্বরে এবং জোর দিয়ে বলতেন। ইতিহাস, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, দর্শন, লৌকিক ঐতিহ্য—এসব বিষয় নিয়ে যতীন স্যারের চেয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা বাংলা ভাষায় আর কে লিখেছে? স্যারের লেখা প্রাঞ্জল, তাঁর বাংলা অন্য কাউকে অনুবাদ করে দিতে হয় না!

জ্ঞান, প্রজ্ঞা, রসবোধ, জীবনবোধ—সবকিছুই যতীন স্যারের অসাধারণ। যতীন স্যার আমার কাছে একজন জ্ঞানতাপস। জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। বইয়ের আদর্শ আর জীবনের আদর্শ—এই দুইকে এক করে জীবনচর্চাকারী হিসেবে যতীন স্যারের বাইরে দ্বিতীয়জনকে দেখিনি। ইহজাগতিক লোভ-লাভ, এমনকি খ্যাতির মোহ ত্যাগ করে সারা জীবন মফস্বলে কীভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায়—যতীন স্যার এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে যেমন বলেছিলেন, ‘আমি যে কাজ করেছি, সেই কাজ খুবই অকিঞ্চিৎকর,’—এই বিনয়ী মনোভাব তাঁর ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বল দিক। কিন্তু আমি জানি, এই বিনয়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিল জ্ঞানের এক বিশাল সমুদ্র।

তিনি যে লোকসংস্কৃতিকে একটি জাতির প্রকৃত সংস্কৃতি বলে মনে করতেন, তার পেছনে ছিল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গভীর বিশ্লেষণ। তাঁর মতে, সমস্ত সংস্কৃতির উৎসমূলই হচ্ছে লোকসাধারণ। এ দর্শন থেকে তিনি ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের খণ্ডিত দৃষ্টি থেকে মুক্ত করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, ব্রিটিশ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষক ক্রিস্টোফার কডওয়েল ও জর্জ টমসনের কাজ অনুসরণ করে ফোকলোর চর্চায় নতুন দিশা পাওয়া সম্ভব।

যতীন সরকার শুধু একজন তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সমাজসচেতন মানুষ। রাজনীতি ও সমাজ নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কিন্তু পরে লুটেরা ও ধনিক শ্রেণির হাতে সেই অর্জন চলে গেছে। এই অবস্থার উত্তরণের জন্য তিনি জনগণের মধ্যে নতুন চেতনার জাগরণ দেখতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েও তাঁর ভাবনা ছিল সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতে, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে শিক্ষানীতির কোনো জোড়াতালিই কার্যকর হবে না। একজন মার্ক্সবাদী চিন্তক হিসেবে তিনি ‘মার্ক্সবাদ’ শব্দটির বদলে ‘দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী’ শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। কারণ, তাঁর মতে, এটিই যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বিশ্বাস করতেন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এতে তিনি আশাবাদী ছিলেন।

যতীন সরকার যে শিল্পসাহিত্যকে জীবনের জন্য ও সমাজের পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন, তার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর সাক্ষাৎকারে। তিনি ‘আর্ট ফর আর্টস সেক’ বা ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর কাছে সাহিত্য মানুষের উত্তরণের হাতিয়ার। বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্য নিয়েও তিনি আশাবাদী ছিলেন, কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘বাদ ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সত্য গর্জে ওঠে।’ সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলি দেখে তিনি বিচলিত হননি, বরং একেই তিনি তত্ত্বের গর্জে ওঠার মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। তিনি লেখালেখিকে পেশা হিসেবে গ্রহণের বাস্তব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি সাহিত্যকে অবমূল্যায়ন করেছেন।

আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনা, তাঁর দর্শন আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। তাঁর বিনয়ী স্বীকারোক্তি, ‘আমি যে কাজ করেছি, সেই কাজ খুবই অকিঞ্চিৎকর,’ আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়, মহান মানুষেরাই নিজেদের কাজকে ছোট করে দেখেন। কারণ, তাঁদের লক্ষ্য থাকে আরও বড়। যতীন সরকার আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর চিন্তা ও আদর্শ আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল...

১ দিন আগে

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

২ দিন আগে

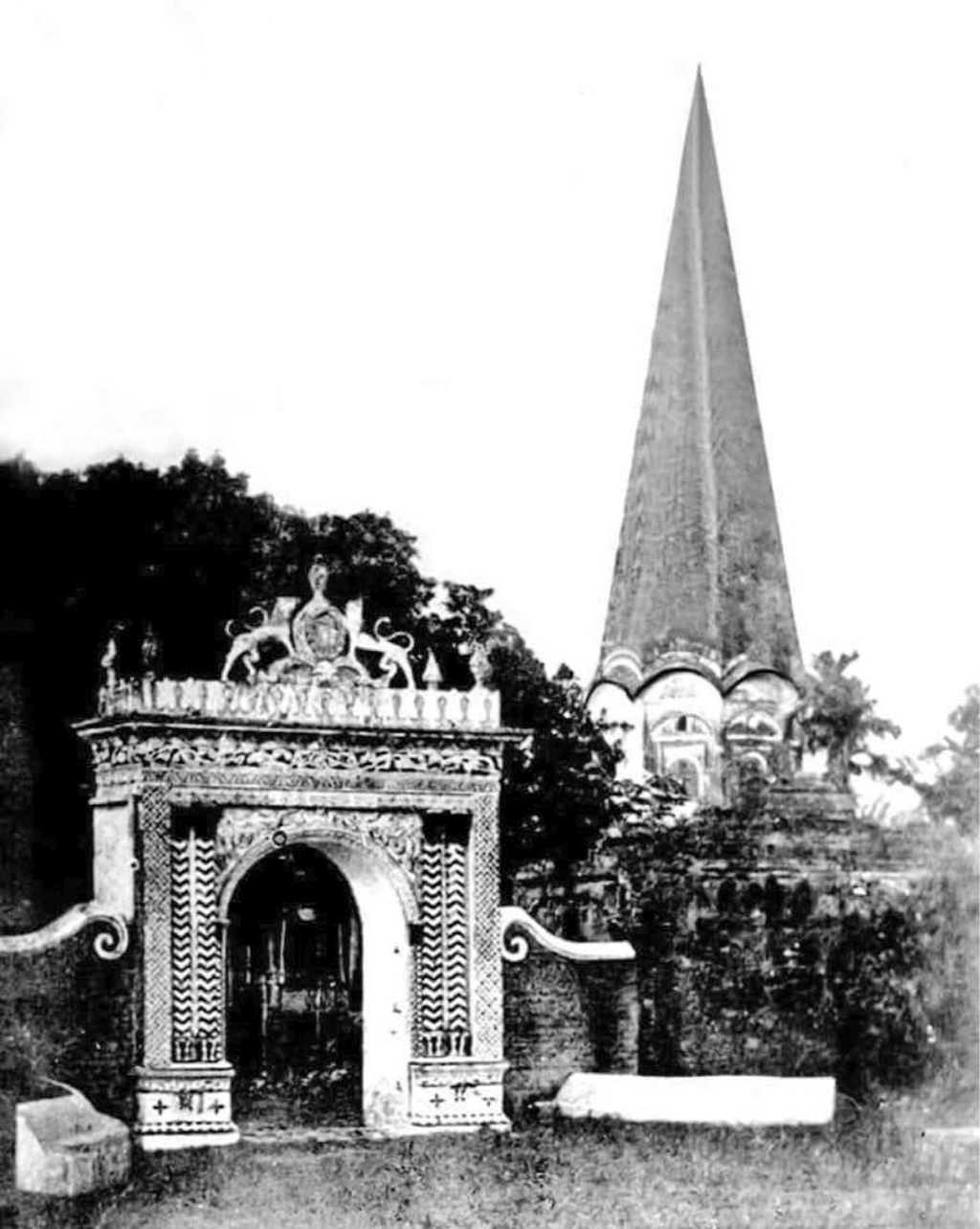

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৮ দিন আগে

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

৯ দিন আগেসম্পাদকীয়

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল পাশবিক হত্যাযজ্ঞ। ঢাকার গাবতলীর পাশের তুরাগ নদের উত্তর পারেই সাভারের কাউন্দিয়া ইউনিয়নের ইসাকাবাদ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি থেকে স্পষ্ট দেখা যেত গাবতলী সেতু। সেই গ্রামেরই বয়স্ক এক ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা করেছেন এভাবে, প্রতিদিন রাতের বেলা মিলিটারি আর বিহারিরা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রাকে করে এই সেতুতে মানুষদের নিয়ে আসত। রাত গভীর হলে সেতুর দুই পাশের বাতি নিভিয়ে গুলি চালানো হতো। পুরো যুদ্ধের সময় এখানে এমন রাত ছিল না, যে রাতের বেলা সেখানে লাশ ফেলানো হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ দশকের বেশি সময় পার হলেও এখনো এ জায়গাকে বধ্যভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ছবি: সংগৃহীত

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল পাশবিক হত্যাযজ্ঞ। ঢাকার গাবতলীর পাশের তুরাগ নদের উত্তর পারেই সাভারের কাউন্দিয়া ইউনিয়নের ইসাকাবাদ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি থেকে স্পষ্ট দেখা যেত গাবতলী সেতু। সেই গ্রামেরই বয়স্ক এক ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা করেছেন এভাবে, প্রতিদিন রাতের বেলা মিলিটারি আর বিহারিরা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রাকে করে এই সেতুতে মানুষদের নিয়ে আসত। রাত গভীর হলে সেতুর দুই পাশের বাতি নিভিয়ে গুলি চালানো হতো। পুরো যুদ্ধের সময় এখানে এমন রাত ছিল না, যে রাতের বেলা সেখানে লাশ ফেলানো হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ দশকের বেশি সময় পার হলেও এখনো এ জায়গাকে বধ্যভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ছবি: সংগৃহীত

যতীন স্যারকে নিয়ে কথা বলতে বসলে মনে হয়, কথাগুলো শুধু লেখা নয়—এ যেন হৃদয়ের ভেতরের কিছু টুকরো তুলে ধরা। দুপুরে হঠাৎ এক সুহৃদ ফোন করে বলল, ‘শুনেছ? যতীন স্যার নেই!’—মুহূর্তেই আমার বুক কেঁপে উঠল। মনে হলো, জীবনের এক অমূল্য আশ্রয় হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছি।

১৩ আগস্ট ২০২৫

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

২ দিন আগে

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৮ দিন আগে

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

৯ দিন আগেসম্পাদকীয়

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

অনেক লেখকই আছেন যাঁরা খুব ধর্মপ্রাণ, কেউবা আবার কমিউনিস্ট ৷ হিউম্যানিস্ট লেখক যেমন আছেন, তেমনই আছেন অথোরিটারিয়ান লেখক।

তবে সে যা-ই হোক, ভালো সাহিত্যিকের মধ্যে দুটো কমিটমেন্ট থাকতেই হবে—সততা আর স্টাইলের দক্ষতা। নিজের কাছেই যে-লেখক অসৎ, যা লেখেন তা যদি তিনি নিজেই না বিশ্বাস করেন, তাহলে সেই লেখকের পতন অনিবার্য।

কোনো লেখক আবার যদি নিজের ভাষার ঐশ্বর্যকে ছেঁকে তুলতে ব্যর্থ হন, একজন সংগীতশিল্পীকে ঠিক যেভাবে তাঁর যন্ত্রটিকে নিজের বশে আনতে হয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনটা যদি কোনো লেখক করতে না পারেন, তাহলে একজন সাংবাদিক ছাড়া আর কিছুই হতে পারবেন না তিনি। সত্য এবং স্টাইল—একজন সাহিত্যিকের বেসিক কমিটমেন্ট হলো শুধু এই দুটো।

সূত্র: সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘বাংলাদেশ টুডে’ পত্রিকার মার্চ, ১৯৮৪ সংখ্যায়, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা সেরাজুল ইসলাম কাদির, অনুবাদক নীলাজ্জ দাস, শিবনারায়ণ রায়ের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ, পৃষ্ঠা-২৭।

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

অনেক লেখকই আছেন যাঁরা খুব ধর্মপ্রাণ, কেউবা আবার কমিউনিস্ট ৷ হিউম্যানিস্ট লেখক যেমন আছেন, তেমনই আছেন অথোরিটারিয়ান লেখক।

তবে সে যা-ই হোক, ভালো সাহিত্যিকের মধ্যে দুটো কমিটমেন্ট থাকতেই হবে—সততা আর স্টাইলের দক্ষতা। নিজের কাছেই যে-লেখক অসৎ, যা লেখেন তা যদি তিনি নিজেই না বিশ্বাস করেন, তাহলে সেই লেখকের পতন অনিবার্য।

কোনো লেখক আবার যদি নিজের ভাষার ঐশ্বর্যকে ছেঁকে তুলতে ব্যর্থ হন, একজন সংগীতশিল্পীকে ঠিক যেভাবে তাঁর যন্ত্রটিকে নিজের বশে আনতে হয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনটা যদি কোনো লেখক করতে না পারেন, তাহলে একজন সাংবাদিক ছাড়া আর কিছুই হতে পারবেন না তিনি। সত্য এবং স্টাইল—একজন সাহিত্যিকের বেসিক কমিটমেন্ট হলো শুধু এই দুটো।

সূত্র: সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘বাংলাদেশ টুডে’ পত্রিকার মার্চ, ১৯৮৪ সংখ্যায়, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা সেরাজুল ইসলাম কাদির, অনুবাদক নীলাজ্জ দাস, শিবনারায়ণ রায়ের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ, পৃষ্ঠা-২৭।

যতীন স্যারকে নিয়ে কথা বলতে বসলে মনে হয়, কথাগুলো শুধু লেখা নয়—এ যেন হৃদয়ের ভেতরের কিছু টুকরো তুলে ধরা। দুপুরে হঠাৎ এক সুহৃদ ফোন করে বলল, ‘শুনেছ? যতীন স্যার নেই!’—মুহূর্তেই আমার বুক কেঁপে উঠল। মনে হলো, জীবনের এক অমূল্য আশ্রয় হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছি।

১৩ আগস্ট ২০২৫

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল...

১ দিন আগে

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৮ দিন আগে

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

৯ দিন আগেসম্পাদকীয়

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ৫০০ বছর আগে বদ্রী নারায়ণের যোশী মঠের সন্ন্যাসী গোপাল গিরি ঢাকায় এসে রমনায় প্রথমে একটি আখড়া স্থাপন করেন। তখন এ আখড়াটি কাঠঘর নামে পরিচিত ছিল।

পরে সম্ভবত ১৭ শতকের প্রথম দিকে এ স্থানেই হরিচরণ গিরি মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কালীবাড়ি মন্দিরটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। তারা মন্দির ও আশ্রমটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরের সেবায়েতসহ প্রায় ১০০ সন্ন্যাসী, ভক্ত এবং সেখানে বসবাসরত সাধারণ মানুষ নিহত হন। যদিও এখন বধ্যভূমির কোনো চিহ্ন নেই। তবে সেটাকে বধ্যভূমি হিসেবে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ছবি: সংগৃহীত

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ৫০০ বছর আগে বদ্রী নারায়ণের যোশী মঠের সন্ন্যাসী গোপাল গিরি ঢাকায় এসে রমনায় প্রথমে একটি আখড়া স্থাপন করেন। তখন এ আখড়াটি কাঠঘর নামে পরিচিত ছিল।

পরে সম্ভবত ১৭ শতকের প্রথম দিকে এ স্থানেই হরিচরণ গিরি মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কালীবাড়ি মন্দিরটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। তারা মন্দির ও আশ্রমটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরের সেবায়েতসহ প্রায় ১০০ সন্ন্যাসী, ভক্ত এবং সেখানে বসবাসরত সাধারণ মানুষ নিহত হন। যদিও এখন বধ্যভূমির কোনো চিহ্ন নেই। তবে সেটাকে বধ্যভূমি হিসেবে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ছবি: সংগৃহীত

যতীন স্যারকে নিয়ে কথা বলতে বসলে মনে হয়, কথাগুলো শুধু লেখা নয়—এ যেন হৃদয়ের ভেতরের কিছু টুকরো তুলে ধরা। দুপুরে হঠাৎ এক সুহৃদ ফোন করে বলল, ‘শুনেছ? যতীন স্যার নেই!’—মুহূর্তেই আমার বুক কেঁপে উঠল। মনে হলো, জীবনের এক অমূল্য আশ্রয় হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছি।

১৩ আগস্ট ২০২৫

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল...

১ দিন আগে

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

২ দিন আগে

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

৯ দিন আগেসম্পাদকীয়

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

এগুলো নিয়ে কোনো বিতর্ক আছে বলে মনে করি না। কিন্তু বর্তমানে এটা কী হচ্ছে? যদি বলি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সঠিক পথে এগোচ্ছে না, তাহলে সেই না এগোনোর কারণটা কী, তা নিয়ে কেন অর্থপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে না? আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন আকারেই উত্থাপন করছি। আমাদের অর্জন অনেক। আজ আমাদের গার্মেন্টসশিল্প বিশ্বে তৃতীয়। আমরা খুব দ্রুত দ্বিতীয় বা প্রথমের কাতারে চলে যাব। আমাদের লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে বিদেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে। প্রতিবছর কৃষির উৎপাদন বাড়ছে। কিন্তু এসবের পরেও কী হচ্ছে? বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

... পাকিস্তানিদের কথা আর কী বলব! আক্ষরিক অর্থেই তারা তখন আমাদের পা ধরেছিল। ‘তোমরা এদের ছেড়ে দাও, আমরা নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে এদের বিচার করব।’ ১৯৫ জনকে আমরা চিহ্নিত করি তখন। বঙ্গবন্ধু তখন রাশিয়াতে ছিলেন, তারা সেখানে বঙ্গবন্ধুর কাছে লোক পাঠিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে বলেছে, ‘আপনারা যদি এ বিচার করেন তাহলে ভুট্টোর কল্লা থাকবে না। আমাদের কাছে ফেরত দিন, আমরা এদের বিচার করব।’ এটা সে সময় ‘লন্ডন টাইমস’-এ প্রকাশিত হয়েছে। একেবারে তারা আন্ডারটেকিং দিয়েছে, ‘ছেড়ে দিন, আমরা বিচার করব। আর কোনো সাক্ষী লাগলে তোমাদের ডেকে পাঠানো হবে।’ শিল্পকলা একাডেমির যে বিল্ডিং ভেঙে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হয়েছে, ওই বিল্ডিংয়ে ভর্তি ছিল স্টেটমেন্টগুলো। এগুলো কী হয়েছে, কে গুম করেছে, আমি জানি না। এর মধ্যে অনেক সরকার এসেছে, গেছে। তবে আমরা খুব পরিশ্রম করেই এগুলো সংগ্রহ করেছিলাম।

সূত্র: শারমিনুর নাহার কর্তৃক ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ; ‘সময় সমাজ ও রাজনীতির ভাষ্য’, পৃষ্ঠা: ৩১-৩২।

...এটা অনস্বীকার্য যে আমরা বিজয়ী। আমরা জয়ী আর শোষকেরা পরাজিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন সামনে রেখেই, তাঁদের ত্যাগকে স্বীকার করেই আমরা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেছিলাম, ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সরকার নির্ধারণ করবে।

এগুলো নিয়ে কোনো বিতর্ক আছে বলে মনে করি না। কিন্তু বর্তমানে এটা কী হচ্ছে? যদি বলি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সঠিক পথে এগোচ্ছে না, তাহলে সেই না এগোনোর কারণটা কী, তা নিয়ে কেন অর্থপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে না? আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন আকারেই উত্থাপন করছি। আমাদের অর্জন অনেক। আজ আমাদের গার্মেন্টসশিল্প বিশ্বে তৃতীয়। আমরা খুব দ্রুত দ্বিতীয় বা প্রথমের কাতারে চলে যাব। আমাদের লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে বিদেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে। প্রতিবছর কৃষির উৎপাদন বাড়ছে। কিন্তু এসবের পরেও কী হচ্ছে? বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

... পাকিস্তানিদের কথা আর কী বলব! আক্ষরিক অর্থেই তারা তখন আমাদের পা ধরেছিল। ‘তোমরা এদের ছেড়ে দাও, আমরা নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে এদের বিচার করব।’ ১৯৫ জনকে আমরা চিহ্নিত করি তখন। বঙ্গবন্ধু তখন রাশিয়াতে ছিলেন, তারা সেখানে বঙ্গবন্ধুর কাছে লোক পাঠিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে বলেছে, ‘আপনারা যদি এ বিচার করেন তাহলে ভুট্টোর কল্লা থাকবে না। আমাদের কাছে ফেরত দিন, আমরা এদের বিচার করব।’ এটা সে সময় ‘লন্ডন টাইমস’-এ প্রকাশিত হয়েছে। একেবারে তারা আন্ডারটেকিং দিয়েছে, ‘ছেড়ে দিন, আমরা বিচার করব। আর কোনো সাক্ষী লাগলে তোমাদের ডেকে পাঠানো হবে।’ শিল্পকলা একাডেমির যে বিল্ডিং ভেঙে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হয়েছে, ওই বিল্ডিংয়ে ভর্তি ছিল স্টেটমেন্টগুলো। এগুলো কী হয়েছে, কে গুম করেছে, আমি জানি না। এর মধ্যে অনেক সরকার এসেছে, গেছে। তবে আমরা খুব পরিশ্রম করেই এগুলো সংগ্রহ করেছিলাম।

সূত্র: শারমিনুর নাহার কর্তৃক ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ; ‘সময় সমাজ ও রাজনীতির ভাষ্য’, পৃষ্ঠা: ৩১-৩২।

যতীন স্যারকে নিয়ে কথা বলতে বসলে মনে হয়, কথাগুলো শুধু লেখা নয়—এ যেন হৃদয়ের ভেতরের কিছু টুকরো তুলে ধরা। দুপুরে হঠাৎ এক সুহৃদ ফোন করে বলল, ‘শুনেছ? যতীন স্যার নেই!’—মুহূর্তেই আমার বুক কেঁপে উঠল। মনে হলো, জীবনের এক অমূল্য আশ্রয় হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছি।

১৩ আগস্ট ২০২৫

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র মিরপুর পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। আর বৃহত্তর মিরপুরে অবস্থিত গাবতলী এলাকা। তুরাগ নদের ওপরই গাবতলী সেতু অবস্থিত। সেই গাবতলীতে কয়েক বছর আগেও নদের ওপর ছিল পুরোনো একটি লোহার সেতু। সেই পুরোনো সেতুতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা চালিয়েছিল...

১ দিন আগে

সৃজনশীল সাহিত্য কিন্তু দেয়াললিখন বা স্লোগান দেওয়া নয়। জীবন এতই জটিল যে তাকে কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায় না। মানুষের মূল্যবোধ নানা রকমের। আর সেগুলো দিয়ে যে সিস্টেমগুলো পাওয়া যেতে পারে, তা-ও নানা রকমের। একেক লেখকের কমিটমেন্ট একেক রকম মূল্যবোধের কাছে।

২ দিন আগে

বর্তমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কথিত আছে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

৮ দিন আগে