জাহীদ রেজা নূর

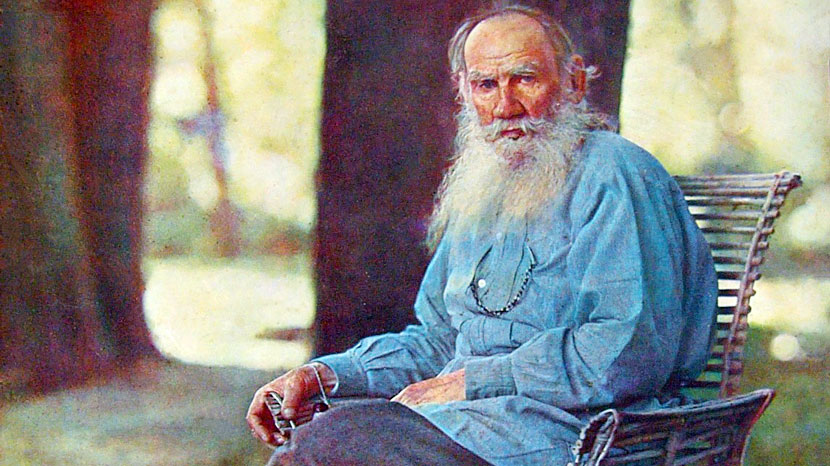

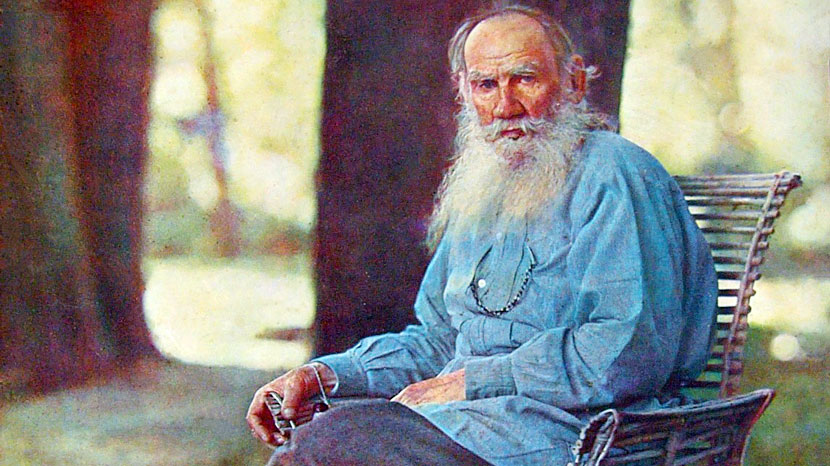

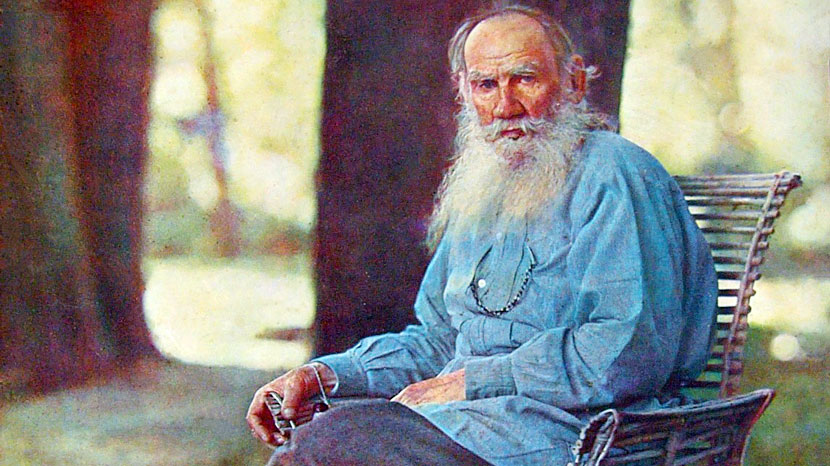

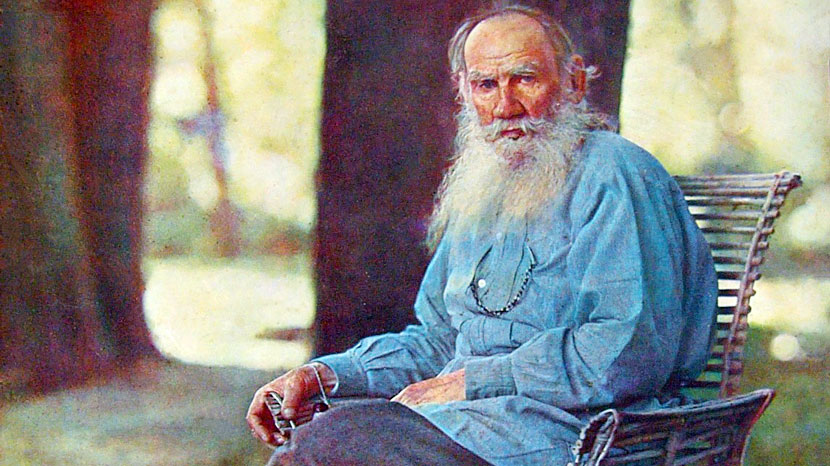

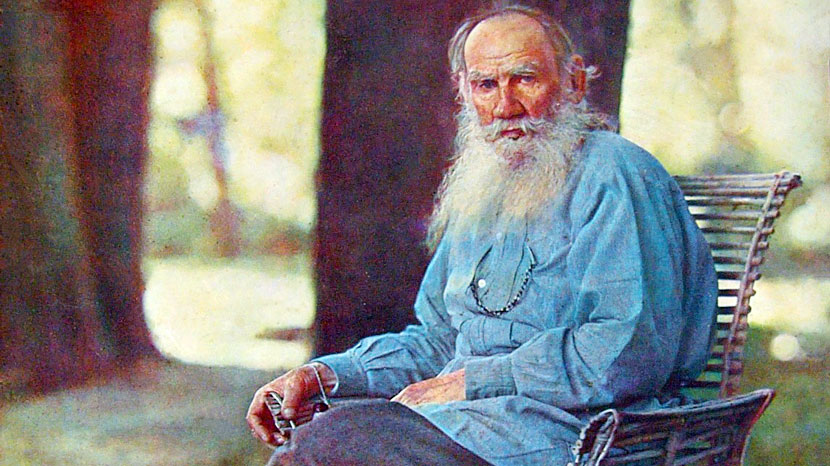

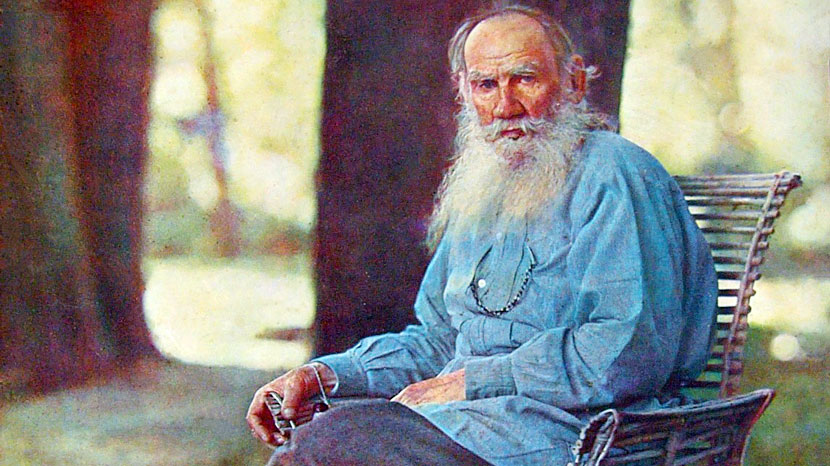

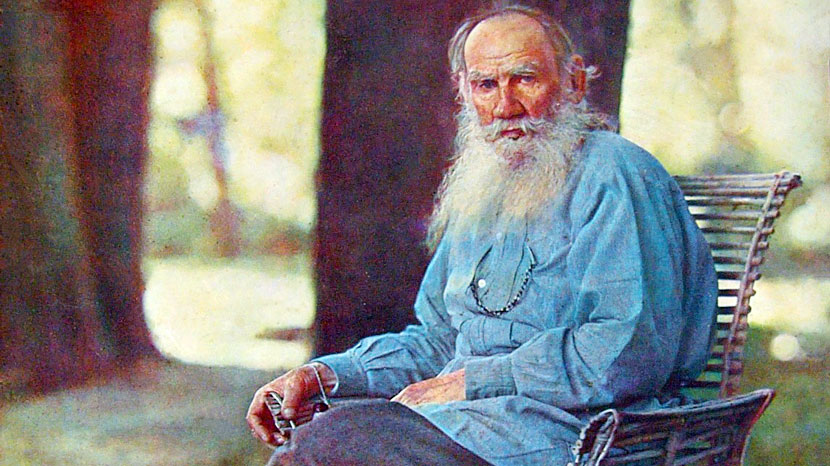

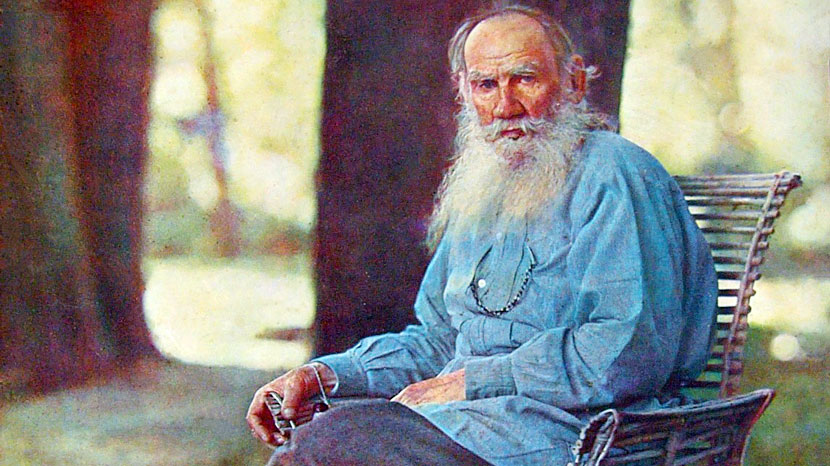

বড় বড় মানুষদের নিয়ে কত কিংবদন্তি যে ছড়িয়ে থাকে! তলস্তোয় তো বড় মানুষই ছিলেন, তাঁকে নিয়েও তাই রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। অনেকেই সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। প্রশ্ন করেননি। পড়ে দেখেননি। খোঁজ নেননি। আজ তাঁর জন্মদিনে সে রকমই কিছু কিংবদন্তি নিয়ে কথা বলব। হয়তো এরই মধ্যে অনেকে তা জেনে গেছেন।

তার আগে কিছু কথা। সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলাম পড়াশোনা করতে। ওয়াহিদুল হকের পরামর্শমতো কৃষিবিজ্ঞান পরিবর্তন করে রুশ ভাষা ও সাহিত্যে পড়াশোনা করেছি। সেই সঙ্গে ছিল বিদেশি সাহিত্য। ফলে রুশ সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য আর ভাষা—এই তিনটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ ঘটেছে। বিদেশি সাহিত্য শুরু হয়েছিল হোমার থেকে। এসে ঠেকেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। রুশ সাহিত্যও সে রকম একটা জায়গায় এসে ভিড়িয়েছিল তার নৌকা। ফলে, সোভিয়েত আমলের সাহিত্য এবং সাহিত্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের হাঙ্গামার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলাম। তারও আগে পুশকিন, গোগল, তুর্গেনিয়েভ, দস্তইয়েভস্কি, তলস্তোয়েরা এসে জানান দিচ্ছিলেন, ‘রোসো বাছা, কত ধরনের জীবন নিয়ে খেল দেখাব, তা বুঝতেও পারবে না।’

তখন থেকেই নামগুলোয় কার পরে কে, সেটা জানা হয়ে গিয়েছিল আমাদের। লেরমন্তভ যে পুশকিন আর গোগলের মাঝখানে বসবে, সেটাও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। রুশ স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছিল পুশকিনকে দিয়ে, শেষ হয়েছিল চেখভে এসে। এর পর পড়ানো হতো সোভিয়েত সাহিত্য। মাক্সিম গোর্কি আর মায়াকোভ্স্কির পর আমরা কিন্তু রূপালি যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের পেয়েছি, যার মধ্যে আন্না আখমাতোভা, মারিনা স্তেতায়েভা, মান্দেলশ্তাম, গুমিলভদের পেয়েছি।

কেন এত কথা বলা? বলা এই কারণে যে, কারামজিন, রাদিশেভদের কাল পেরিয়ে আমরা যখন আধুনিক রুশ সাহিত্যে প্রবেশ করেছি, তখন তলস্তোয়কে আলাদা করে না চিনে বরং রুশ সাহিত্যের ইতিহাস দিয়ে রুশদের বোঝার চেষ্টা করেছি। আর তাই একটু একটু করে যখন শুধুই তলস্তোয় নিয়ে পড়াতে এলেন একজন শিক্ষক, তখন জানা ছিল না, তাঁর ঝুলিতে কী আছে।

১৯৮৬ সালে দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়ার আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘শিল্প ও সাহিত্য’ নামে একটি অনুষ্ঠান করতেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। সে অনুষ্ঠানেই বোধ হয় প্রথম শুনেছিলাম ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এর নাম। কিংবা এমনও হতে পারে, বিটিভিতে যখন ধারাবাহিকভাবে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ দেখানো শুরু হলো, তখন কবির চৌধুরী ছবিটি শুরু হওয়ার আগে ভূমিকায় কিছু কথা বলেছিলেন। এখন আর মনে নেই, অনুষ্ঠানে নাকি ধারাবাহিক সিরিয়ালের আগে কবির চৌধুরীর বলা কথায় তলস্তোয়ের এই সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম।

১৯৮৬ সালে দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়ার আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘শিল্প ও সাহিত্য’ নামে একটি অনুষ্ঠান করতেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। সে অনুষ্ঠানেই বোধ হয় প্রথম শুনেছিলাম ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এর নাম। কিংবা এমনও হতে পারে, বিটিভিতে যখন ধারাবাহিকভাবে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ দেখানো শুরু হলো, তখন কবির চৌধুরী ছবিটি শুরু হওয়ার আগে ভূমিকায় কিছু কথা বলেছিলেন। এখন আর মনে নেই, অনুষ্ঠানে নাকি ধারাবাহিক সিরিয়ালের আগে কবির চৌধুরীর বলা কথায় তলস্তোয়ের এই সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম।

এর পর তো হাতে এল ‘পুনরুজ্জীবন’। প্রগতির বই। কিন্তু সেটা পড়া হয়ে ওঠেনি তখন। নেখলিউদোভ আর মাসলায়েভার নামগুলোই শুধু ঘুরেফিরে আসত মাথায়। কিন্তু বইয়ের দু মলাটের ভেতর আসলে কী রয়েছে, সে সম্পর্কে জানতাম না কিছুই। আর আন্না কারেনিনা? না, বইটির নাম শুনেছিলাম কিনা, তা আর মনে পড়ে না।

রাশিয়ায় হলো তলস্তোয়ের প্রথম পাঠ। বিশাল বিশাল উপন্যাস পড়ার মতো সময় ছিল না। শিক্ষক বলে দিতেন, আমরা খুঁজে খুঁজে উপন্যাসের সে জায়গাগুলো পড়ে আসতাম। শিক্ষক বৈঠকি আড্ডার মতো সেই অধ্যায়ের আলোকে পুরো বই নিয়ে আলোচনা করতেন। পরে আগ্রহ জাগলে লাইব্রেরি থেকে বই ধার নিয়ে পড়ে নেওয়া যেত।

একটা কথা বলব বলে এই ইতিহাস বর্ণনা। বলতে চাইছি, সোভিয়েত ইউনিয়নে না গেলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশালতার সঙ্গে পরিচিত না হলে, সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না হলে রুশ উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। পশ্চিমা দুনিয়ার মতো তো নয় রুশ, ইউক্রেনীয়, বেলারুশের নাগরিকেরা। তাদের রক্তে স্লাভ জাতীয়তার যে বীজ রয়েছে, সেটা অন্যদের থেকে এদের আলাদা করে দেয়। এ কারণেই রুশ চরিত্রগুলোকে বোঝার জন্য রুশ জীবনের সংস্পর্শে আসতে পারলে ভালো। না এলে কি উপন্যাসের মজা পাওয়া যাবে না? অবশ্যই যাবে। যদি না-ই যেত, তাহলে তো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখা বোঝার জন্য বিভিন্ন দেশে গিয়ে থাকতে হতো দিনের পর দিন। তাতে এক জীবনে আর উপন্যাস পড়া হতো না। আসলে বলতে চেয়েছি, কাছে থেকে দেশটাকে দেখলে চরিত্রগুলো বোঝা সহজ হয়। না দেখলেও কল্পনার ভেলায় চড়ে ঘুরেই আসা যায় দেশটা।

অনেক হয়েছে। এবার অন্যদিকে মন দিই। এই স্বল্প পরিসরে তলস্তোয়কে নিয়ে সাহিত্য আলোচনা হতে পারে না। এক আন্না কারেনিনাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই তো রাত পোহাবে। সে চেষ্টায় যাওয়ার একেবারেই চেষ্টা করব না। বুড়োর জন্মদিনে আমরা বুড়োকে নিয়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু ভুল তথ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাব।

অনেক হয়েছে। এবার অন্যদিকে মন দিই। এই স্বল্প পরিসরে তলস্তোয়কে নিয়ে সাহিত্য আলোচনা হতে পারে না। এক আন্না কারেনিনাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই তো রাত পোহাবে। সে চেষ্টায় যাওয়ার একেবারেই চেষ্টা করব না। বুড়োর জন্মদিনে আমরা বুড়োকে নিয়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু ভুল তথ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাব।

প্রথম কিংবদন্তি

লিয়েফ তলস্তোয় জুয়ার তাশ পেটাতে গিয়ে বাগানবাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

আসলে যা ঘটেছিল

১৮৫৪ সালে তিনতলা বাগানবাড়িটি পাশের জমিদার গোরোখোভের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এই বাড়িতেই কোনো এক সময় জন্মেছিলেন তলস্তোয়। কেন বিক্রি করা হয়েছিল বাড়িটা? বাড়িটা ছিল জীর্ণ। মেরামত করানো না হলে এ বাড়ি যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু মেরামত করানোর মতো টাকা তখন পরিবারে ছিল না। বাড়ি বিক্রি করে পরিবারের আর্থিক অবস্থা পোক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

লিয়েফ তলস্তোয় তখন যুদ্ধের ময়দানে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলছে তখন। তলস্তোয়কে তাঁর বড় ভাই সের্গেই চিঠি পাঠাল, ‘বাড়িটা যদি মেরামতহীনভাবে আরও কয়েক বছর থাকে, তাহলে এই বাড়িকে শুধু সুভেনির হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, আর কিছু নয়। তোমার হাতে যদি কখনো টাকা আসে, তুমি নতুন বাড়ি তৈরি করে নিতে পারবে। আমাদের অবস্থা তো এতটা খারাপ হয়ে যায়নি যে, থাকার জায়গা নেই। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের থাকার জায়গা আছে।’

বাড়ি যখন বিক্রি হচ্ছে, তখন লিয়েফের চাচাতো ভাই ভালেরিয়ান পেত্রোভিচ তলস্তোয় টাকার লেনদেন, আইনি কাগজপত্র ইত্যাদি তৈরি করেছেন। সে সময় ৫০০০ রুবল মানে ১৫০০ রৌপ্যমুদ্রায় বাড়িটা বিক্রি করা হয়েছিল। সেনা অফিসারদের নিয়ে লিয়েফ তলস্তোয় যখন একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা বের করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন সেই টাকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ম্যাগাজিন বের করার জন্য সরকারি অনুমতি চাওয়া হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই ১৮৫৫ সালে সেই টাকা দিয়ে তাসের জুয়ার টাকা পরিশোধ করেন তিনি। অর্থাৎ, বাগানবাড়িটা বিক্রি করার কোনো ইচ্ছাই কখনো ছিল না লিয়েফের। কিন্তু বিক্রির পর ম্যাগাজিন বের করতে না পেরে দেনা শোধ করেন।

বাড়ি যখন বিক্রি হচ্ছে, তখন লিয়েফের চাচাতো ভাই ভালেরিয়ান পেত্রোভিচ তলস্তোয় টাকার লেনদেন, আইনি কাগজপত্র ইত্যাদি তৈরি করেছেন। সে সময় ৫০০০ রুবল মানে ১৫০০ রৌপ্যমুদ্রায় বাড়িটা বিক্রি করা হয়েছিল। সেনা অফিসারদের নিয়ে লিয়েফ তলস্তোয় যখন একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা বের করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন সেই টাকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ম্যাগাজিন বের করার জন্য সরকারি অনুমতি চাওয়া হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই ১৮৫৫ সালে সেই টাকা দিয়ে তাসের জুয়ার টাকা পরিশোধ করেন তিনি। অর্থাৎ, বাগানবাড়িটা বিক্রি করার কোনো ইচ্ছাই কখনো ছিল না লিয়েফের। কিন্তু বিক্রির পর ম্যাগাজিন বের করতে না পেরে দেনা শোধ করেন।

দ্বিতীয় কিংবদন্তি

বিয়ের আগে ও পরে তলস্তোয়ের রয়েছে অনেক অনেক অবৈধ সন্তান।

আসলে যা ঘটেছিল

বিয়ের আগে দিনলিপিতে তলস্তোয় কৃষাণী, বেদে, বড়লোকের মেয়েদের ব্যাপারে তাঁর লোভাতুর দৃষ্টির কথা জানিয়েছেন। তাদের নিয়ে তৃষ্ণার কথা জানিয়েছেন। তবে তলস্তোয়ের জীবনে খুবই কষ্টের ঘটনা হলো ২৩ বছর বয়সী বিবাহিত নারী আকসিনিয়া বাজিকিনায়ার সঙ্গে সম্পর্ক। ১৮৬০ সালে আকসিনিয়া তলস্তোয়ের ঔরসে জন্ম দেন তিমাফেই নামে ছেলের। সে যুগের ধারণায় তিমাফেই ছিলেন তলস্তোয়ের অবৈধ সন্তান। এর দুবছর পর তলস্তোয় বিয়ে করেন সোফিয়া আন্দ্রেয়েভ্না বের্সকে।

১৮৮৯ সালে প্রকাশিত ‘ডেভিল’ নামের উপন্যাসে বিবাহিত জীবনের আগের জীবনের গল্প আছে। সে গল্প পড়ে পাড়াপড়শিরা বলতে থাকে, এ গল্প কাউন্ট তলস্তোয়ের বউয়ের সঙ্গে প্রতারণার গল্প। অথচ আসলে গল্পটা ছিল তুলার একজন আইনজীবীর জীবন থেকে নেওয়া। এই আইনজীবীর নাম ছিল ন ন ফিদরিখস। যে মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার নাম স্তেপানিদা মুনিৎসিনা। বিয়ের আগে এই মেয়ের সঙ্গে ছিল ফিদরিখসের সম্পর্ক। দিনলিপিতে তলস্তোয় এই উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন ‘ফিদরিখসের কাহিনি’।

বিয়ের পর তলস্তোয় কোনো দিন অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েননি। ১৯০৮ সালের ‘গোপন দিনলিপি’-তে স্বাধীনভাবে তলস্তোয় লিখেছেন। আর বিয়ের ২৫ বছর পূর্তির পর তিনি বন্ধু পাভলো বিরুকোভকে বলেন, ‘তোমাকে বলছি, আমি কিংবা সোফিয়া, কেউ পরস্পরের বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি।’

তৃতীয় কিংবদন্তি

তলস্তোয়ের স্ত্রী সোফিয়া আন্দ্রেয়েভ্না শুধু স্বামীর লেখাগুলো কপিই করতেন না, তিনি তার কিছু কিছুর লেখকও।

আসলে যা ঘটেছিল

আসলে যা ঘটেছিল

সোফিয়া আন্দ্রেয়েভনা কিছু সমালোচনামূলক রচনা এবং স্মৃতিকথা লিখেছেন সত্য, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে একই উপন্যাসে তাঁরও অংশগ্রহণ আছে, এ রকম গুজবে কান দেবেন না। তবে এ কথা ঠিক, কপি করার সময় খুবই মনোযোগ দিয়ে স্বামীর লেখা পড়তেন তিনি। লেখা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে সেখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতেন, কিংবা মার্জিনে মন্তব্য করতেন। তলস্তোয় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন এবং কখনো কখনো সেগুলো নতুন করে লিখতেন। তলস্তোয়ের লেখায় এত বৈচিত্র্য থাকত যে, সেটা পড়ার সময় রোমাঞ্চিত থাকতেন সোফিয়া।

কিন্তু লেখা শেষ হলে মূল সম্পাদনার কাজটা করতেন লিয়েফ তলস্তোয়ই।

চতুর্থ কিংবদন্তি

নিজের সন্তানদের ভালোবাসতেন না তলস্তোয়।

আসলে যা ঘটেছিল

তরুণ তলস্তোয় তাঁর পরিবারকে খুব ভালো বাসতেন। তরুণ বয়স থেকেই তিনি নিজের একটা পরিবার হবে, এই ভাবনাটি ভাবতেন। ১৮৬২ সালে বিয়ের পর থেকেই তাঁদের ঘরে সন্তান আসতে থাকে। মোট ১৩টি সন্তানের জনক-জননী হয়েছিলেন লিয়েফ আর সোফিয়া। এদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিল মোট আটজন। স্ত্রী সোফিয়ার সঙ্গে সন্তানদের লালনপালনের ভার লিয়েফও নিয়েছিলেন। তাদের পড়াশোনা করানো, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের সঙ্গে খেলা করা—সবই করতেন তিনি। বাচ্চাদের ভাষা সহজেই বুঝে নিতেন তিনি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো—তিনি সরাসরি সন্তানদের আদর করতেন না। সন্তানেরা বুঝত, বাবা তাদের ভালোবাসেন, কিন্তু সম্ভবত সামনাসামনি আদর করতে লজ্জা পান।

পঞ্চম কিংবদন্তি

কোথাও যেতে হলে তলস্তোয় সবচেয়ে ভালোবাসতেন হাঁটতে।

আসলে যা ঘটেছিল

হাঁটতে তিনি পছন্দ করতেন, এটা ঠিক। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়।

অনেকেই জানে, তিনি একবার মস্কো থেকে হাঁটতে হাটতে ইয়াস্নায়া পালইয়ানায় গিয়েছিলেন। অপতিন পুস্তিনেও গিয়েছিলেন একবার। কেন এতটা পথ হাঁটাহাঁটি? এ প্রশ্নের জবাবে তলস্তোয় বলেছিলেন, ‘আমি দেখতে চেয়েছি, কেমন আছে ঈশ্বরের পৃথিবী। সত্যিকারের খাঁটি পৃথিবী। আমি সেই পৃথিবী দেখতে যাইনি, যেটা আমরা গড়েছি নিজের হাতে, যে পৃথিবী থেকে আমরা নড়তেই চাই না। (তলস্তোয়ের লেখা চিঠি, ১৮৮১ সালের ১১ জুন)।

এবার বলা যাক, হাঁটাহাঁটি ছাড়াও তিনি পছন্দ করতেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করতে। ৬৭ বছর বয়সে বাইসাইকেল চালিয়ে খুব খুশি হয়েছেন। বহু দূরের পথে যেতে হলে পোস্ট অফিসের গাড়ি কিংবা রেলগাড়ি ছিল তাঁর পছন্দ।

১৮৯৫ সালের ২২ নভেম্বর দিনলিপিতে লিখেছেন, ‘প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়ে পথ পাড়ি দিচ্ছি।’

ষষ্ঠ কিংবদন্তি

তলস্তোয় থাকতেন খালি পায়, পরতেন কৃষকের পোশাক।

আসলে যা ঘটেছিল

১৮৯১ সালে ইলিয়া রেপিন স্কেচ করেছিলেন তলস্তোয়ের পুরো অবয়ব। এর ১০ বছর পর তিনি সেই স্কেচ থেকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন ছবি, যার নাম ‘খালি পায়ে লিয়েভ নিকোলায়েভিচ তলস্তোয়’। তলস্তোয়ের বড় ছেলে সের্গেই লেভাভভিচ সে সময় ছিল বাবার পাশে। তিনি লিখেছেন, ‘রেপিন বাবাকে খালি পায়ে এঁকেছে বলে মেজাজ খারাপ হয়েছিল বাবার। বাবা খুব কম সময়ই খালি পায়ে থাকতেন। তিনি বলেছিলেন, রেপিন কখনোই আমাকে খালি পায়ে দেখেনি। আরেকটু হলেই তো আমাকে প্যান্ট ছাড়া এঁকে ফেলত! সেটাই বাকি রেখেছে। (সের্গেই ল্ভোভোভিচ, পুরোনো দিনের কথা)। এ রকমই একটা ঘটনার দেখা পাওয়া যায় ১৯০৩ সালে পিতেরবুর্গে শিল্পীদের একটি প্রদর্শনীতে। সেখানে বুনিনের একটি ছবির দেখা মিলল, যার নাম ‘মাছ ধরা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তলস্তোয় আর রেপিন একটা জামার ভিতরে, এবং তারা মাছ ধরছেন। ‘নোভোয়ে ভ্রেমিয়া’ পত্রিকার সাংবাদিককে তলস্তোয় বলেছিলেন, ‘বহুদিন ধরেই আমি জনগণের সম্পদ, তাই কিছুতেই এখন আর অবাক হই না।’

কৃষকের পোশাক তিনি পরতেন তখন, যখন মাঠে কাজ করতেন কিংবা পায়ে হেঁটে কোথাও যেতেন, কারণ, তিনি চাইতেন না, তিনি যে কাউন্ট তলস্তোয়, সেটা কারও চোখে পড়ুক। সবাই তাঁকে সাধারণ মানুষই ভাবুক। ইউরোপীয় পোশাক পরতেন মস্কো বা পিতেরবুর্গে বেড়াতে গেলে, সেখানকার অভিজাত সমাজের সঙ্গে পার্টিতে গেলে। সে পোশাক ছিল একটি ফ্রক কোট, নিখুঁত মাড় দেওয়া শার্ট, একটি কোট আর একটি টুপি। এগুলো তৈরি হতো নামীদামি টেইলারিং হাউসে। ‘আমার মনে আছে, কোনো এক কাজে বাবা মস্কো যাচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল ফ্রককোট। সেটা তিনি বানিয়েছিলেন বিখ্যাত ফরাসি টেইলারিং হাউসে। (ই ল তলস্তোয়, আমার স্মৃতি)।

বড় বড় মানুষদের নিয়ে কত কিংবদন্তি যে ছড়িয়ে থাকে! তলস্তোয় তো বড় মানুষই ছিলেন, তাঁকে নিয়েও তাই রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। অনেকেই সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। প্রশ্ন করেননি। পড়ে দেখেননি। খোঁজ নেননি। আজ তাঁর জন্মদিনে সে রকমই কিছু কিংবদন্তি নিয়ে কথা বলব। হয়তো এরই মধ্যে অনেকে তা জেনে গেছেন।

তার আগে কিছু কথা। সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলাম পড়াশোনা করতে। ওয়াহিদুল হকের পরামর্শমতো কৃষিবিজ্ঞান পরিবর্তন করে রুশ ভাষা ও সাহিত্যে পড়াশোনা করেছি। সেই সঙ্গে ছিল বিদেশি সাহিত্য। ফলে রুশ সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য আর ভাষা—এই তিনটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ ঘটেছে। বিদেশি সাহিত্য শুরু হয়েছিল হোমার থেকে। এসে ঠেকেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। রুশ সাহিত্যও সে রকম একটা জায়গায় এসে ভিড়িয়েছিল তার নৌকা। ফলে, সোভিয়েত আমলের সাহিত্য এবং সাহিত্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের হাঙ্গামার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলাম। তারও আগে পুশকিন, গোগল, তুর্গেনিয়েভ, দস্তইয়েভস্কি, তলস্তোয়েরা এসে জানান দিচ্ছিলেন, ‘রোসো বাছা, কত ধরনের জীবন নিয়ে খেল দেখাব, তা বুঝতেও পারবে না।’

তখন থেকেই নামগুলোয় কার পরে কে, সেটা জানা হয়ে গিয়েছিল আমাদের। লেরমন্তভ যে পুশকিন আর গোগলের মাঝখানে বসবে, সেটাও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। রুশ স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছিল পুশকিনকে দিয়ে, শেষ হয়েছিল চেখভে এসে। এর পর পড়ানো হতো সোভিয়েত সাহিত্য। মাক্সিম গোর্কি আর মায়াকোভ্স্কির পর আমরা কিন্তু রূপালি যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের পেয়েছি, যার মধ্যে আন্না আখমাতোভা, মারিনা স্তেতায়েভা, মান্দেলশ্তাম, গুমিলভদের পেয়েছি।

কেন এত কথা বলা? বলা এই কারণে যে, কারামজিন, রাদিশেভদের কাল পেরিয়ে আমরা যখন আধুনিক রুশ সাহিত্যে প্রবেশ করেছি, তখন তলস্তোয়কে আলাদা করে না চিনে বরং রুশ সাহিত্যের ইতিহাস দিয়ে রুশদের বোঝার চেষ্টা করেছি। আর তাই একটু একটু করে যখন শুধুই তলস্তোয় নিয়ে পড়াতে এলেন একজন শিক্ষক, তখন জানা ছিল না, তাঁর ঝুলিতে কী আছে।

১৯৮৬ সালে দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়ার আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘শিল্প ও সাহিত্য’ নামে একটি অনুষ্ঠান করতেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। সে অনুষ্ঠানেই বোধ হয় প্রথম শুনেছিলাম ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এর নাম। কিংবা এমনও হতে পারে, বিটিভিতে যখন ধারাবাহিকভাবে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ দেখানো শুরু হলো, তখন কবির চৌধুরী ছবিটি শুরু হওয়ার আগে ভূমিকায় কিছু কথা বলেছিলেন। এখন আর মনে নেই, অনুষ্ঠানে নাকি ধারাবাহিক সিরিয়ালের আগে কবির চৌধুরীর বলা কথায় তলস্তোয়ের এই সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম।

১৯৮৬ সালে দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়ার আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘শিল্প ও সাহিত্য’ নামে একটি অনুষ্ঠান করতেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। সে অনুষ্ঠানেই বোধ হয় প্রথম শুনেছিলাম ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এর নাম। কিংবা এমনও হতে পারে, বিটিভিতে যখন ধারাবাহিকভাবে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ দেখানো শুরু হলো, তখন কবির চৌধুরী ছবিটি শুরু হওয়ার আগে ভূমিকায় কিছু কথা বলেছিলেন। এখন আর মনে নেই, অনুষ্ঠানে নাকি ধারাবাহিক সিরিয়ালের আগে কবির চৌধুরীর বলা কথায় তলস্তোয়ের এই সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম।

এর পর তো হাতে এল ‘পুনরুজ্জীবন’। প্রগতির বই। কিন্তু সেটা পড়া হয়ে ওঠেনি তখন। নেখলিউদোভ আর মাসলায়েভার নামগুলোই শুধু ঘুরেফিরে আসত মাথায়। কিন্তু বইয়ের দু মলাটের ভেতর আসলে কী রয়েছে, সে সম্পর্কে জানতাম না কিছুই। আর আন্না কারেনিনা? না, বইটির নাম শুনেছিলাম কিনা, তা আর মনে পড়ে না।

রাশিয়ায় হলো তলস্তোয়ের প্রথম পাঠ। বিশাল বিশাল উপন্যাস পড়ার মতো সময় ছিল না। শিক্ষক বলে দিতেন, আমরা খুঁজে খুঁজে উপন্যাসের সে জায়গাগুলো পড়ে আসতাম। শিক্ষক বৈঠকি আড্ডার মতো সেই অধ্যায়ের আলোকে পুরো বই নিয়ে আলোচনা করতেন। পরে আগ্রহ জাগলে লাইব্রেরি থেকে বই ধার নিয়ে পড়ে নেওয়া যেত।

একটা কথা বলব বলে এই ইতিহাস বর্ণনা। বলতে চাইছি, সোভিয়েত ইউনিয়নে না গেলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশালতার সঙ্গে পরিচিত না হলে, সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না হলে রুশ উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। পশ্চিমা দুনিয়ার মতো তো নয় রুশ, ইউক্রেনীয়, বেলারুশের নাগরিকেরা। তাদের রক্তে স্লাভ জাতীয়তার যে বীজ রয়েছে, সেটা অন্যদের থেকে এদের আলাদা করে দেয়। এ কারণেই রুশ চরিত্রগুলোকে বোঝার জন্য রুশ জীবনের সংস্পর্শে আসতে পারলে ভালো। না এলে কি উপন্যাসের মজা পাওয়া যাবে না? অবশ্যই যাবে। যদি না-ই যেত, তাহলে তো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখা বোঝার জন্য বিভিন্ন দেশে গিয়ে থাকতে হতো দিনের পর দিন। তাতে এক জীবনে আর উপন্যাস পড়া হতো না। আসলে বলতে চেয়েছি, কাছে থেকে দেশটাকে দেখলে চরিত্রগুলো বোঝা সহজ হয়। না দেখলেও কল্পনার ভেলায় চড়ে ঘুরেই আসা যায় দেশটা।

অনেক হয়েছে। এবার অন্যদিকে মন দিই। এই স্বল্প পরিসরে তলস্তোয়কে নিয়ে সাহিত্য আলোচনা হতে পারে না। এক আন্না কারেনিনাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই তো রাত পোহাবে। সে চেষ্টায় যাওয়ার একেবারেই চেষ্টা করব না। বুড়োর জন্মদিনে আমরা বুড়োকে নিয়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু ভুল তথ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাব।

অনেক হয়েছে। এবার অন্যদিকে মন দিই। এই স্বল্প পরিসরে তলস্তোয়কে নিয়ে সাহিত্য আলোচনা হতে পারে না। এক আন্না কারেনিনাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই তো রাত পোহাবে। সে চেষ্টায় যাওয়ার একেবারেই চেষ্টা করব না। বুড়োর জন্মদিনে আমরা বুড়োকে নিয়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু ভুল তথ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাব।

প্রথম কিংবদন্তি

লিয়েফ তলস্তোয় জুয়ার তাশ পেটাতে গিয়ে বাগানবাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

আসলে যা ঘটেছিল

১৮৫৪ সালে তিনতলা বাগানবাড়িটি পাশের জমিদার গোরোখোভের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এই বাড়িতেই কোনো এক সময় জন্মেছিলেন তলস্তোয়। কেন বিক্রি করা হয়েছিল বাড়িটা? বাড়িটা ছিল জীর্ণ। মেরামত করানো না হলে এ বাড়ি যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু মেরামত করানোর মতো টাকা তখন পরিবারে ছিল না। বাড়ি বিক্রি করে পরিবারের আর্থিক অবস্থা পোক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

লিয়েফ তলস্তোয় তখন যুদ্ধের ময়দানে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলছে তখন। তলস্তোয়কে তাঁর বড় ভাই সের্গেই চিঠি পাঠাল, ‘বাড়িটা যদি মেরামতহীনভাবে আরও কয়েক বছর থাকে, তাহলে এই বাড়িকে শুধু সুভেনির হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, আর কিছু নয়। তোমার হাতে যদি কখনো টাকা আসে, তুমি নতুন বাড়ি তৈরি করে নিতে পারবে। আমাদের অবস্থা তো এতটা খারাপ হয়ে যায়নি যে, থাকার জায়গা নেই। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের থাকার জায়গা আছে।’

বাড়ি যখন বিক্রি হচ্ছে, তখন লিয়েফের চাচাতো ভাই ভালেরিয়ান পেত্রোভিচ তলস্তোয় টাকার লেনদেন, আইনি কাগজপত্র ইত্যাদি তৈরি করেছেন। সে সময় ৫০০০ রুবল মানে ১৫০০ রৌপ্যমুদ্রায় বাড়িটা বিক্রি করা হয়েছিল। সেনা অফিসারদের নিয়ে লিয়েফ তলস্তোয় যখন একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা বের করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন সেই টাকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ম্যাগাজিন বের করার জন্য সরকারি অনুমতি চাওয়া হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই ১৮৫৫ সালে সেই টাকা দিয়ে তাসের জুয়ার টাকা পরিশোধ করেন তিনি। অর্থাৎ, বাগানবাড়িটা বিক্রি করার কোনো ইচ্ছাই কখনো ছিল না লিয়েফের। কিন্তু বিক্রির পর ম্যাগাজিন বের করতে না পেরে দেনা শোধ করেন।

বাড়ি যখন বিক্রি হচ্ছে, তখন লিয়েফের চাচাতো ভাই ভালেরিয়ান পেত্রোভিচ তলস্তোয় টাকার লেনদেন, আইনি কাগজপত্র ইত্যাদি তৈরি করেছেন। সে সময় ৫০০০ রুবল মানে ১৫০০ রৌপ্যমুদ্রায় বাড়িটা বিক্রি করা হয়েছিল। সেনা অফিসারদের নিয়ে লিয়েফ তলস্তোয় যখন একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা বের করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন সেই টাকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ম্যাগাজিন বের করার জন্য সরকারি অনুমতি চাওয়া হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই ১৮৫৫ সালে সেই টাকা দিয়ে তাসের জুয়ার টাকা পরিশোধ করেন তিনি। অর্থাৎ, বাগানবাড়িটা বিক্রি করার কোনো ইচ্ছাই কখনো ছিল না লিয়েফের। কিন্তু বিক্রির পর ম্যাগাজিন বের করতে না পেরে দেনা শোধ করেন।

দ্বিতীয় কিংবদন্তি

বিয়ের আগে ও পরে তলস্তোয়ের রয়েছে অনেক অনেক অবৈধ সন্তান।

আসলে যা ঘটেছিল

বিয়ের আগে দিনলিপিতে তলস্তোয় কৃষাণী, বেদে, বড়লোকের মেয়েদের ব্যাপারে তাঁর লোভাতুর দৃষ্টির কথা জানিয়েছেন। তাদের নিয়ে তৃষ্ণার কথা জানিয়েছেন। তবে তলস্তোয়ের জীবনে খুবই কষ্টের ঘটনা হলো ২৩ বছর বয়সী বিবাহিত নারী আকসিনিয়া বাজিকিনায়ার সঙ্গে সম্পর্ক। ১৮৬০ সালে আকসিনিয়া তলস্তোয়ের ঔরসে জন্ম দেন তিমাফেই নামে ছেলের। সে যুগের ধারণায় তিমাফেই ছিলেন তলস্তোয়ের অবৈধ সন্তান। এর দুবছর পর তলস্তোয় বিয়ে করেন সোফিয়া আন্দ্রেয়েভ্না বের্সকে।

১৮৮৯ সালে প্রকাশিত ‘ডেভিল’ নামের উপন্যাসে বিবাহিত জীবনের আগের জীবনের গল্প আছে। সে গল্প পড়ে পাড়াপড়শিরা বলতে থাকে, এ গল্প কাউন্ট তলস্তোয়ের বউয়ের সঙ্গে প্রতারণার গল্প। অথচ আসলে গল্পটা ছিল তুলার একজন আইনজীবীর জীবন থেকে নেওয়া। এই আইনজীবীর নাম ছিল ন ন ফিদরিখস। যে মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার নাম স্তেপানিদা মুনিৎসিনা। বিয়ের আগে এই মেয়ের সঙ্গে ছিল ফিদরিখসের সম্পর্ক। দিনলিপিতে তলস্তোয় এই উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন ‘ফিদরিখসের কাহিনি’।

বিয়ের পর তলস্তোয় কোনো দিন অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েননি। ১৯০৮ সালের ‘গোপন দিনলিপি’-তে স্বাধীনভাবে তলস্তোয় লিখেছেন। আর বিয়ের ২৫ বছর পূর্তির পর তিনি বন্ধু পাভলো বিরুকোভকে বলেন, ‘তোমাকে বলছি, আমি কিংবা সোফিয়া, কেউ পরস্পরের বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি।’

তৃতীয় কিংবদন্তি

তলস্তোয়ের স্ত্রী সোফিয়া আন্দ্রেয়েভ্না শুধু স্বামীর লেখাগুলো কপিই করতেন না, তিনি তার কিছু কিছুর লেখকও।

আসলে যা ঘটেছিল

আসলে যা ঘটেছিল

সোফিয়া আন্দ্রেয়েভনা কিছু সমালোচনামূলক রচনা এবং স্মৃতিকথা লিখেছেন সত্য, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে একই উপন্যাসে তাঁরও অংশগ্রহণ আছে, এ রকম গুজবে কান দেবেন না। তবে এ কথা ঠিক, কপি করার সময় খুবই মনোযোগ দিয়ে স্বামীর লেখা পড়তেন তিনি। লেখা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে সেখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতেন, কিংবা মার্জিনে মন্তব্য করতেন। তলস্তোয় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন এবং কখনো কখনো সেগুলো নতুন করে লিখতেন। তলস্তোয়ের লেখায় এত বৈচিত্র্য থাকত যে, সেটা পড়ার সময় রোমাঞ্চিত থাকতেন সোফিয়া।

কিন্তু লেখা শেষ হলে মূল সম্পাদনার কাজটা করতেন লিয়েফ তলস্তোয়ই।

চতুর্থ কিংবদন্তি

নিজের সন্তানদের ভালোবাসতেন না তলস্তোয়।

আসলে যা ঘটেছিল

তরুণ তলস্তোয় তাঁর পরিবারকে খুব ভালো বাসতেন। তরুণ বয়স থেকেই তিনি নিজের একটা পরিবার হবে, এই ভাবনাটি ভাবতেন। ১৮৬২ সালে বিয়ের পর থেকেই তাঁদের ঘরে সন্তান আসতে থাকে। মোট ১৩টি সন্তানের জনক-জননী হয়েছিলেন লিয়েফ আর সোফিয়া। এদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিল মোট আটজন। স্ত্রী সোফিয়ার সঙ্গে সন্তানদের লালনপালনের ভার লিয়েফও নিয়েছিলেন। তাদের পড়াশোনা করানো, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের সঙ্গে খেলা করা—সবই করতেন তিনি। বাচ্চাদের ভাষা সহজেই বুঝে নিতেন তিনি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো—তিনি সরাসরি সন্তানদের আদর করতেন না। সন্তানেরা বুঝত, বাবা তাদের ভালোবাসেন, কিন্তু সম্ভবত সামনাসামনি আদর করতে লজ্জা পান।

পঞ্চম কিংবদন্তি

কোথাও যেতে হলে তলস্তোয় সবচেয়ে ভালোবাসতেন হাঁটতে।

আসলে যা ঘটেছিল

হাঁটতে তিনি পছন্দ করতেন, এটা ঠিক। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়।

অনেকেই জানে, তিনি একবার মস্কো থেকে হাঁটতে হাটতে ইয়াস্নায়া পালইয়ানায় গিয়েছিলেন। অপতিন পুস্তিনেও গিয়েছিলেন একবার। কেন এতটা পথ হাঁটাহাঁটি? এ প্রশ্নের জবাবে তলস্তোয় বলেছিলেন, ‘আমি দেখতে চেয়েছি, কেমন আছে ঈশ্বরের পৃথিবী। সত্যিকারের খাঁটি পৃথিবী। আমি সেই পৃথিবী দেখতে যাইনি, যেটা আমরা গড়েছি নিজের হাতে, যে পৃথিবী থেকে আমরা নড়তেই চাই না। (তলস্তোয়ের লেখা চিঠি, ১৮৮১ সালের ১১ জুন)।

এবার বলা যাক, হাঁটাহাঁটি ছাড়াও তিনি পছন্দ করতেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করতে। ৬৭ বছর বয়সে বাইসাইকেল চালিয়ে খুব খুশি হয়েছেন। বহু দূরের পথে যেতে হলে পোস্ট অফিসের গাড়ি কিংবা রেলগাড়ি ছিল তাঁর পছন্দ।

১৮৯৫ সালের ২২ নভেম্বর দিনলিপিতে লিখেছেন, ‘প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়ে পথ পাড়ি দিচ্ছি।’

ষষ্ঠ কিংবদন্তি

তলস্তোয় থাকতেন খালি পায়, পরতেন কৃষকের পোশাক।

আসলে যা ঘটেছিল

১৮৯১ সালে ইলিয়া রেপিন স্কেচ করেছিলেন তলস্তোয়ের পুরো অবয়ব। এর ১০ বছর পর তিনি সেই স্কেচ থেকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন ছবি, যার নাম ‘খালি পায়ে লিয়েভ নিকোলায়েভিচ তলস্তোয়’। তলস্তোয়ের বড় ছেলে সের্গেই লেভাভভিচ সে সময় ছিল বাবার পাশে। তিনি লিখেছেন, ‘রেপিন বাবাকে খালি পায়ে এঁকেছে বলে মেজাজ খারাপ হয়েছিল বাবার। বাবা খুব কম সময়ই খালি পায়ে থাকতেন। তিনি বলেছিলেন, রেপিন কখনোই আমাকে খালি পায়ে দেখেনি। আরেকটু হলেই তো আমাকে প্যান্ট ছাড়া এঁকে ফেলত! সেটাই বাকি রেখেছে। (সের্গেই ল্ভোভোভিচ, পুরোনো দিনের কথা)। এ রকমই একটা ঘটনার দেখা পাওয়া যায় ১৯০৩ সালে পিতেরবুর্গে শিল্পীদের একটি প্রদর্শনীতে। সেখানে বুনিনের একটি ছবির দেখা মিলল, যার নাম ‘মাছ ধরা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তলস্তোয় আর রেপিন একটা জামার ভিতরে, এবং তারা মাছ ধরছেন। ‘নোভোয়ে ভ্রেমিয়া’ পত্রিকার সাংবাদিককে তলস্তোয় বলেছিলেন, ‘বহুদিন ধরেই আমি জনগণের সম্পদ, তাই কিছুতেই এখন আর অবাক হই না।’

কৃষকের পোশাক তিনি পরতেন তখন, যখন মাঠে কাজ করতেন কিংবা পায়ে হেঁটে কোথাও যেতেন, কারণ, তিনি চাইতেন না, তিনি যে কাউন্ট তলস্তোয়, সেটা কারও চোখে পড়ুক। সবাই তাঁকে সাধারণ মানুষই ভাবুক। ইউরোপীয় পোশাক পরতেন মস্কো বা পিতেরবুর্গে বেড়াতে গেলে, সেখানকার অভিজাত সমাজের সঙ্গে পার্টিতে গেলে। সে পোশাক ছিল একটি ফ্রক কোট, নিখুঁত মাড় দেওয়া শার্ট, একটি কোট আর একটি টুপি। এগুলো তৈরি হতো নামীদামি টেইলারিং হাউসে। ‘আমার মনে আছে, কোনো এক কাজে বাবা মস্কো যাচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল ফ্রককোট। সেটা তিনি বানিয়েছিলেন বিখ্যাত ফরাসি টেইলারিং হাউসে। (ই ল তলস্তোয়, আমার স্মৃতি)।

জাহীদ রেজা নূর

বড় বড় মানুষদের নিয়ে কত কিংবদন্তি যে ছড়িয়ে থাকে! তলস্তোয় তো বড় মানুষই ছিলেন, তাঁকে নিয়েও তাই রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। অনেকেই সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। প্রশ্ন করেননি। পড়ে দেখেননি। খোঁজ নেননি। আজ তাঁর জন্মদিনে সে রকমই কিছু কিংবদন্তি নিয়ে কথা বলব। হয়তো এরই মধ্যে অনেকে তা জেনে গেছেন।

তার আগে কিছু কথা। সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলাম পড়াশোনা করতে। ওয়াহিদুল হকের পরামর্শমতো কৃষিবিজ্ঞান পরিবর্তন করে রুশ ভাষা ও সাহিত্যে পড়াশোনা করেছি। সেই সঙ্গে ছিল বিদেশি সাহিত্য। ফলে রুশ সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য আর ভাষা—এই তিনটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ ঘটেছে। বিদেশি সাহিত্য শুরু হয়েছিল হোমার থেকে। এসে ঠেকেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। রুশ সাহিত্যও সে রকম একটা জায়গায় এসে ভিড়িয়েছিল তার নৌকা। ফলে, সোভিয়েত আমলের সাহিত্য এবং সাহিত্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের হাঙ্গামার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলাম। তারও আগে পুশকিন, গোগল, তুর্গেনিয়েভ, দস্তইয়েভস্কি, তলস্তোয়েরা এসে জানান দিচ্ছিলেন, ‘রোসো বাছা, কত ধরনের জীবন নিয়ে খেল দেখাব, তা বুঝতেও পারবে না।’

তখন থেকেই নামগুলোয় কার পরে কে, সেটা জানা হয়ে গিয়েছিল আমাদের। লেরমন্তভ যে পুশকিন আর গোগলের মাঝখানে বসবে, সেটাও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। রুশ স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছিল পুশকিনকে দিয়ে, শেষ হয়েছিল চেখভে এসে। এর পর পড়ানো হতো সোভিয়েত সাহিত্য। মাক্সিম গোর্কি আর মায়াকোভ্স্কির পর আমরা কিন্তু রূপালি যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের পেয়েছি, যার মধ্যে আন্না আখমাতোভা, মারিনা স্তেতায়েভা, মান্দেলশ্তাম, গুমিলভদের পেয়েছি।

কেন এত কথা বলা? বলা এই কারণে যে, কারামজিন, রাদিশেভদের কাল পেরিয়ে আমরা যখন আধুনিক রুশ সাহিত্যে প্রবেশ করেছি, তখন তলস্তোয়কে আলাদা করে না চিনে বরং রুশ সাহিত্যের ইতিহাস দিয়ে রুশদের বোঝার চেষ্টা করেছি। আর তাই একটু একটু করে যখন শুধুই তলস্তোয় নিয়ে পড়াতে এলেন একজন শিক্ষক, তখন জানা ছিল না, তাঁর ঝুলিতে কী আছে।

১৯৮৬ সালে দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়ার আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘শিল্প ও সাহিত্য’ নামে একটি অনুষ্ঠান করতেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। সে অনুষ্ঠানেই বোধ হয় প্রথম শুনেছিলাম ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এর নাম। কিংবা এমনও হতে পারে, বিটিভিতে যখন ধারাবাহিকভাবে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ দেখানো শুরু হলো, তখন কবির চৌধুরী ছবিটি শুরু হওয়ার আগে ভূমিকায় কিছু কথা বলেছিলেন। এখন আর মনে নেই, অনুষ্ঠানে নাকি ধারাবাহিক সিরিয়ালের আগে কবির চৌধুরীর বলা কথায় তলস্তোয়ের এই সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম।

১৯৮৬ সালে দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়ার আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘শিল্প ও সাহিত্য’ নামে একটি অনুষ্ঠান করতেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। সে অনুষ্ঠানেই বোধ হয় প্রথম শুনেছিলাম ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এর নাম। কিংবা এমনও হতে পারে, বিটিভিতে যখন ধারাবাহিকভাবে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ দেখানো শুরু হলো, তখন কবির চৌধুরী ছবিটি শুরু হওয়ার আগে ভূমিকায় কিছু কথা বলেছিলেন। এখন আর মনে নেই, অনুষ্ঠানে নাকি ধারাবাহিক সিরিয়ালের আগে কবির চৌধুরীর বলা কথায় তলস্তোয়ের এই সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম।

এর পর তো হাতে এল ‘পুনরুজ্জীবন’। প্রগতির বই। কিন্তু সেটা পড়া হয়ে ওঠেনি তখন। নেখলিউদোভ আর মাসলায়েভার নামগুলোই শুধু ঘুরেফিরে আসত মাথায়। কিন্তু বইয়ের দু মলাটের ভেতর আসলে কী রয়েছে, সে সম্পর্কে জানতাম না কিছুই। আর আন্না কারেনিনা? না, বইটির নাম শুনেছিলাম কিনা, তা আর মনে পড়ে না।

রাশিয়ায় হলো তলস্তোয়ের প্রথম পাঠ। বিশাল বিশাল উপন্যাস পড়ার মতো সময় ছিল না। শিক্ষক বলে দিতেন, আমরা খুঁজে খুঁজে উপন্যাসের সে জায়গাগুলো পড়ে আসতাম। শিক্ষক বৈঠকি আড্ডার মতো সেই অধ্যায়ের আলোকে পুরো বই নিয়ে আলোচনা করতেন। পরে আগ্রহ জাগলে লাইব্রেরি থেকে বই ধার নিয়ে পড়ে নেওয়া যেত।

একটা কথা বলব বলে এই ইতিহাস বর্ণনা। বলতে চাইছি, সোভিয়েত ইউনিয়নে না গেলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশালতার সঙ্গে পরিচিত না হলে, সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না হলে রুশ উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। পশ্চিমা দুনিয়ার মতো তো নয় রুশ, ইউক্রেনীয়, বেলারুশের নাগরিকেরা। তাদের রক্তে স্লাভ জাতীয়তার যে বীজ রয়েছে, সেটা অন্যদের থেকে এদের আলাদা করে দেয়। এ কারণেই রুশ চরিত্রগুলোকে বোঝার জন্য রুশ জীবনের সংস্পর্শে আসতে পারলে ভালো। না এলে কি উপন্যাসের মজা পাওয়া যাবে না? অবশ্যই যাবে। যদি না-ই যেত, তাহলে তো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখা বোঝার জন্য বিভিন্ন দেশে গিয়ে থাকতে হতো দিনের পর দিন। তাতে এক জীবনে আর উপন্যাস পড়া হতো না। আসলে বলতে চেয়েছি, কাছে থেকে দেশটাকে দেখলে চরিত্রগুলো বোঝা সহজ হয়। না দেখলেও কল্পনার ভেলায় চড়ে ঘুরেই আসা যায় দেশটা।

অনেক হয়েছে। এবার অন্যদিকে মন দিই। এই স্বল্প পরিসরে তলস্তোয়কে নিয়ে সাহিত্য আলোচনা হতে পারে না। এক আন্না কারেনিনাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই তো রাত পোহাবে। সে চেষ্টায় যাওয়ার একেবারেই চেষ্টা করব না। বুড়োর জন্মদিনে আমরা বুড়োকে নিয়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু ভুল তথ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাব।

অনেক হয়েছে। এবার অন্যদিকে মন দিই। এই স্বল্প পরিসরে তলস্তোয়কে নিয়ে সাহিত্য আলোচনা হতে পারে না। এক আন্না কারেনিনাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই তো রাত পোহাবে। সে চেষ্টায় যাওয়ার একেবারেই চেষ্টা করব না। বুড়োর জন্মদিনে আমরা বুড়োকে নিয়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু ভুল তথ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাব।

প্রথম কিংবদন্তি

লিয়েফ তলস্তোয় জুয়ার তাশ পেটাতে গিয়ে বাগানবাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

আসলে যা ঘটেছিল

১৮৫৪ সালে তিনতলা বাগানবাড়িটি পাশের জমিদার গোরোখোভের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এই বাড়িতেই কোনো এক সময় জন্মেছিলেন তলস্তোয়। কেন বিক্রি করা হয়েছিল বাড়িটা? বাড়িটা ছিল জীর্ণ। মেরামত করানো না হলে এ বাড়ি যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু মেরামত করানোর মতো টাকা তখন পরিবারে ছিল না। বাড়ি বিক্রি করে পরিবারের আর্থিক অবস্থা পোক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

লিয়েফ তলস্তোয় তখন যুদ্ধের ময়দানে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলছে তখন। তলস্তোয়কে তাঁর বড় ভাই সের্গেই চিঠি পাঠাল, ‘বাড়িটা যদি মেরামতহীনভাবে আরও কয়েক বছর থাকে, তাহলে এই বাড়িকে শুধু সুভেনির হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, আর কিছু নয়। তোমার হাতে যদি কখনো টাকা আসে, তুমি নতুন বাড়ি তৈরি করে নিতে পারবে। আমাদের অবস্থা তো এতটা খারাপ হয়ে যায়নি যে, থাকার জায়গা নেই। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের থাকার জায়গা আছে।’

বাড়ি যখন বিক্রি হচ্ছে, তখন লিয়েফের চাচাতো ভাই ভালেরিয়ান পেত্রোভিচ তলস্তোয় টাকার লেনদেন, আইনি কাগজপত্র ইত্যাদি তৈরি করেছেন। সে সময় ৫০০০ রুবল মানে ১৫০০ রৌপ্যমুদ্রায় বাড়িটা বিক্রি করা হয়েছিল। সেনা অফিসারদের নিয়ে লিয়েফ তলস্তোয় যখন একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা বের করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন সেই টাকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ম্যাগাজিন বের করার জন্য সরকারি অনুমতি চাওয়া হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই ১৮৫৫ সালে সেই টাকা দিয়ে তাসের জুয়ার টাকা পরিশোধ করেন তিনি। অর্থাৎ, বাগানবাড়িটা বিক্রি করার কোনো ইচ্ছাই কখনো ছিল না লিয়েফের। কিন্তু বিক্রির পর ম্যাগাজিন বের করতে না পেরে দেনা শোধ করেন।

বাড়ি যখন বিক্রি হচ্ছে, তখন লিয়েফের চাচাতো ভাই ভালেরিয়ান পেত্রোভিচ তলস্তোয় টাকার লেনদেন, আইনি কাগজপত্র ইত্যাদি তৈরি করেছেন। সে সময় ৫০০০ রুবল মানে ১৫০০ রৌপ্যমুদ্রায় বাড়িটা বিক্রি করা হয়েছিল। সেনা অফিসারদের নিয়ে লিয়েফ তলস্তোয় যখন একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা বের করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন সেই টাকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ম্যাগাজিন বের করার জন্য সরকারি অনুমতি চাওয়া হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই ১৮৫৫ সালে সেই টাকা দিয়ে তাসের জুয়ার টাকা পরিশোধ করেন তিনি। অর্থাৎ, বাগানবাড়িটা বিক্রি করার কোনো ইচ্ছাই কখনো ছিল না লিয়েফের। কিন্তু বিক্রির পর ম্যাগাজিন বের করতে না পেরে দেনা শোধ করেন।

দ্বিতীয় কিংবদন্তি

বিয়ের আগে ও পরে তলস্তোয়ের রয়েছে অনেক অনেক অবৈধ সন্তান।

আসলে যা ঘটেছিল

বিয়ের আগে দিনলিপিতে তলস্তোয় কৃষাণী, বেদে, বড়লোকের মেয়েদের ব্যাপারে তাঁর লোভাতুর দৃষ্টির কথা জানিয়েছেন। তাদের নিয়ে তৃষ্ণার কথা জানিয়েছেন। তবে তলস্তোয়ের জীবনে খুবই কষ্টের ঘটনা হলো ২৩ বছর বয়সী বিবাহিত নারী আকসিনিয়া বাজিকিনায়ার সঙ্গে সম্পর্ক। ১৮৬০ সালে আকসিনিয়া তলস্তোয়ের ঔরসে জন্ম দেন তিমাফেই নামে ছেলের। সে যুগের ধারণায় তিমাফেই ছিলেন তলস্তোয়ের অবৈধ সন্তান। এর দুবছর পর তলস্তোয় বিয়ে করেন সোফিয়া আন্দ্রেয়েভ্না বের্সকে।

১৮৮৯ সালে প্রকাশিত ‘ডেভিল’ নামের উপন্যাসে বিবাহিত জীবনের আগের জীবনের গল্প আছে। সে গল্প পড়ে পাড়াপড়শিরা বলতে থাকে, এ গল্প কাউন্ট তলস্তোয়ের বউয়ের সঙ্গে প্রতারণার গল্প। অথচ আসলে গল্পটা ছিল তুলার একজন আইনজীবীর জীবন থেকে নেওয়া। এই আইনজীবীর নাম ছিল ন ন ফিদরিখস। যে মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার নাম স্তেপানিদা মুনিৎসিনা। বিয়ের আগে এই মেয়ের সঙ্গে ছিল ফিদরিখসের সম্পর্ক। দিনলিপিতে তলস্তোয় এই উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন ‘ফিদরিখসের কাহিনি’।

বিয়ের পর তলস্তোয় কোনো দিন অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েননি। ১৯০৮ সালের ‘গোপন দিনলিপি’-তে স্বাধীনভাবে তলস্তোয় লিখেছেন। আর বিয়ের ২৫ বছর পূর্তির পর তিনি বন্ধু পাভলো বিরুকোভকে বলেন, ‘তোমাকে বলছি, আমি কিংবা সোফিয়া, কেউ পরস্পরের বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি।’

তৃতীয় কিংবদন্তি

তলস্তোয়ের স্ত্রী সোফিয়া আন্দ্রেয়েভ্না শুধু স্বামীর লেখাগুলো কপিই করতেন না, তিনি তার কিছু কিছুর লেখকও।

আসলে যা ঘটেছিল

আসলে যা ঘটেছিল

সোফিয়া আন্দ্রেয়েভনা কিছু সমালোচনামূলক রচনা এবং স্মৃতিকথা লিখেছেন সত্য, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে একই উপন্যাসে তাঁরও অংশগ্রহণ আছে, এ রকম গুজবে কান দেবেন না। তবে এ কথা ঠিক, কপি করার সময় খুবই মনোযোগ দিয়ে স্বামীর লেখা পড়তেন তিনি। লেখা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে সেখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতেন, কিংবা মার্জিনে মন্তব্য করতেন। তলস্তোয় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন এবং কখনো কখনো সেগুলো নতুন করে লিখতেন। তলস্তোয়ের লেখায় এত বৈচিত্র্য থাকত যে, সেটা পড়ার সময় রোমাঞ্চিত থাকতেন সোফিয়া।

কিন্তু লেখা শেষ হলে মূল সম্পাদনার কাজটা করতেন লিয়েফ তলস্তোয়ই।

চতুর্থ কিংবদন্তি

নিজের সন্তানদের ভালোবাসতেন না তলস্তোয়।

আসলে যা ঘটেছিল

তরুণ তলস্তোয় তাঁর পরিবারকে খুব ভালো বাসতেন। তরুণ বয়স থেকেই তিনি নিজের একটা পরিবার হবে, এই ভাবনাটি ভাবতেন। ১৮৬২ সালে বিয়ের পর থেকেই তাঁদের ঘরে সন্তান আসতে থাকে। মোট ১৩টি সন্তানের জনক-জননী হয়েছিলেন লিয়েফ আর সোফিয়া। এদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিল মোট আটজন। স্ত্রী সোফিয়ার সঙ্গে সন্তানদের লালনপালনের ভার লিয়েফও নিয়েছিলেন। তাদের পড়াশোনা করানো, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের সঙ্গে খেলা করা—সবই করতেন তিনি। বাচ্চাদের ভাষা সহজেই বুঝে নিতেন তিনি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো—তিনি সরাসরি সন্তানদের আদর করতেন না। সন্তানেরা বুঝত, বাবা তাদের ভালোবাসেন, কিন্তু সম্ভবত সামনাসামনি আদর করতে লজ্জা পান।

পঞ্চম কিংবদন্তি

কোথাও যেতে হলে তলস্তোয় সবচেয়ে ভালোবাসতেন হাঁটতে।

আসলে যা ঘটেছিল

হাঁটতে তিনি পছন্দ করতেন, এটা ঠিক। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়।

অনেকেই জানে, তিনি একবার মস্কো থেকে হাঁটতে হাটতে ইয়াস্নায়া পালইয়ানায় গিয়েছিলেন। অপতিন পুস্তিনেও গিয়েছিলেন একবার। কেন এতটা পথ হাঁটাহাঁটি? এ প্রশ্নের জবাবে তলস্তোয় বলেছিলেন, ‘আমি দেখতে চেয়েছি, কেমন আছে ঈশ্বরের পৃথিবী। সত্যিকারের খাঁটি পৃথিবী। আমি সেই পৃথিবী দেখতে যাইনি, যেটা আমরা গড়েছি নিজের হাতে, যে পৃথিবী থেকে আমরা নড়তেই চাই না। (তলস্তোয়ের লেখা চিঠি, ১৮৮১ সালের ১১ জুন)।

এবার বলা যাক, হাঁটাহাঁটি ছাড়াও তিনি পছন্দ করতেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করতে। ৬৭ বছর বয়সে বাইসাইকেল চালিয়ে খুব খুশি হয়েছেন। বহু দূরের পথে যেতে হলে পোস্ট অফিসের গাড়ি কিংবা রেলগাড়ি ছিল তাঁর পছন্দ।

১৮৯৫ সালের ২২ নভেম্বর দিনলিপিতে লিখেছেন, ‘প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়ে পথ পাড়ি দিচ্ছি।’

ষষ্ঠ কিংবদন্তি

তলস্তোয় থাকতেন খালি পায়, পরতেন কৃষকের পোশাক।

আসলে যা ঘটেছিল

১৮৯১ সালে ইলিয়া রেপিন স্কেচ করেছিলেন তলস্তোয়ের পুরো অবয়ব। এর ১০ বছর পর তিনি সেই স্কেচ থেকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন ছবি, যার নাম ‘খালি পায়ে লিয়েভ নিকোলায়েভিচ তলস্তোয়’। তলস্তোয়ের বড় ছেলে সের্গেই লেভাভভিচ সে সময় ছিল বাবার পাশে। তিনি লিখেছেন, ‘রেপিন বাবাকে খালি পায়ে এঁকেছে বলে মেজাজ খারাপ হয়েছিল বাবার। বাবা খুব কম সময়ই খালি পায়ে থাকতেন। তিনি বলেছিলেন, রেপিন কখনোই আমাকে খালি পায়ে দেখেনি। আরেকটু হলেই তো আমাকে প্যান্ট ছাড়া এঁকে ফেলত! সেটাই বাকি রেখেছে। (সের্গেই ল্ভোভোভিচ, পুরোনো দিনের কথা)। এ রকমই একটা ঘটনার দেখা পাওয়া যায় ১৯০৩ সালে পিতেরবুর্গে শিল্পীদের একটি প্রদর্শনীতে। সেখানে বুনিনের একটি ছবির দেখা মিলল, যার নাম ‘মাছ ধরা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তলস্তোয় আর রেপিন একটা জামার ভিতরে, এবং তারা মাছ ধরছেন। ‘নোভোয়ে ভ্রেমিয়া’ পত্রিকার সাংবাদিককে তলস্তোয় বলেছিলেন, ‘বহুদিন ধরেই আমি জনগণের সম্পদ, তাই কিছুতেই এখন আর অবাক হই না।’

কৃষকের পোশাক তিনি পরতেন তখন, যখন মাঠে কাজ করতেন কিংবা পায়ে হেঁটে কোথাও যেতেন, কারণ, তিনি চাইতেন না, তিনি যে কাউন্ট তলস্তোয়, সেটা কারও চোখে পড়ুক। সবাই তাঁকে সাধারণ মানুষই ভাবুক। ইউরোপীয় পোশাক পরতেন মস্কো বা পিতেরবুর্গে বেড়াতে গেলে, সেখানকার অভিজাত সমাজের সঙ্গে পার্টিতে গেলে। সে পোশাক ছিল একটি ফ্রক কোট, নিখুঁত মাড় দেওয়া শার্ট, একটি কোট আর একটি টুপি। এগুলো তৈরি হতো নামীদামি টেইলারিং হাউসে। ‘আমার মনে আছে, কোনো এক কাজে বাবা মস্কো যাচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল ফ্রককোট। সেটা তিনি বানিয়েছিলেন বিখ্যাত ফরাসি টেইলারিং হাউসে। (ই ল তলস্তোয়, আমার স্মৃতি)।

বড় বড় মানুষদের নিয়ে কত কিংবদন্তি যে ছড়িয়ে থাকে! তলস্তোয় তো বড় মানুষই ছিলেন, তাঁকে নিয়েও তাই রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। অনেকেই সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। প্রশ্ন করেননি। পড়ে দেখেননি। খোঁজ নেননি। আজ তাঁর জন্মদিনে সে রকমই কিছু কিংবদন্তি নিয়ে কথা বলব। হয়তো এরই মধ্যে অনেকে তা জেনে গেছেন।

তার আগে কিছু কথা। সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলাম পড়াশোনা করতে। ওয়াহিদুল হকের পরামর্শমতো কৃষিবিজ্ঞান পরিবর্তন করে রুশ ভাষা ও সাহিত্যে পড়াশোনা করেছি। সেই সঙ্গে ছিল বিদেশি সাহিত্য। ফলে রুশ সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য আর ভাষা—এই তিনটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ ঘটেছে। বিদেশি সাহিত্য শুরু হয়েছিল হোমার থেকে। এসে ঠেকেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। রুশ সাহিত্যও সে রকম একটা জায়গায় এসে ভিড়িয়েছিল তার নৌকা। ফলে, সোভিয়েত আমলের সাহিত্য এবং সাহিত্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের হাঙ্গামার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলাম। তারও আগে পুশকিন, গোগল, তুর্গেনিয়েভ, দস্তইয়েভস্কি, তলস্তোয়েরা এসে জানান দিচ্ছিলেন, ‘রোসো বাছা, কত ধরনের জীবন নিয়ে খেল দেখাব, তা বুঝতেও পারবে না।’

তখন থেকেই নামগুলোয় কার পরে কে, সেটা জানা হয়ে গিয়েছিল আমাদের। লেরমন্তভ যে পুশকিন আর গোগলের মাঝখানে বসবে, সেটাও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। রুশ স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছিল পুশকিনকে দিয়ে, শেষ হয়েছিল চেখভে এসে। এর পর পড়ানো হতো সোভিয়েত সাহিত্য। মাক্সিম গোর্কি আর মায়াকোভ্স্কির পর আমরা কিন্তু রূপালি যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের পেয়েছি, যার মধ্যে আন্না আখমাতোভা, মারিনা স্তেতায়েভা, মান্দেলশ্তাম, গুমিলভদের পেয়েছি।

কেন এত কথা বলা? বলা এই কারণে যে, কারামজিন, রাদিশেভদের কাল পেরিয়ে আমরা যখন আধুনিক রুশ সাহিত্যে প্রবেশ করেছি, তখন তলস্তোয়কে আলাদা করে না চিনে বরং রুশ সাহিত্যের ইতিহাস দিয়ে রুশদের বোঝার চেষ্টা করেছি। আর তাই একটু একটু করে যখন শুধুই তলস্তোয় নিয়ে পড়াতে এলেন একজন শিক্ষক, তখন জানা ছিল না, তাঁর ঝুলিতে কী আছে।

১৯৮৬ সালে দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়ার আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘শিল্প ও সাহিত্য’ নামে একটি অনুষ্ঠান করতেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। সে অনুষ্ঠানেই বোধ হয় প্রথম শুনেছিলাম ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এর নাম। কিংবা এমনও হতে পারে, বিটিভিতে যখন ধারাবাহিকভাবে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ দেখানো শুরু হলো, তখন কবির চৌধুরী ছবিটি শুরু হওয়ার আগে ভূমিকায় কিছু কথা বলেছিলেন। এখন আর মনে নেই, অনুষ্ঠানে নাকি ধারাবাহিক সিরিয়ালের আগে কবির চৌধুরীর বলা কথায় তলস্তোয়ের এই সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম।

১৯৮৬ সালে দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়ার আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘শিল্প ও সাহিত্য’ নামে একটি অনুষ্ঠান করতেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। সে অনুষ্ঠানেই বোধ হয় প্রথম শুনেছিলাম ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এর নাম। কিংবা এমনও হতে পারে, বিটিভিতে যখন ধারাবাহিকভাবে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ দেখানো শুরু হলো, তখন কবির চৌধুরী ছবিটি শুরু হওয়ার আগে ভূমিকায় কিছু কথা বলেছিলেন। এখন আর মনে নেই, অনুষ্ঠানে নাকি ধারাবাহিক সিরিয়ালের আগে কবির চৌধুরীর বলা কথায় তলস্তোয়ের এই সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম।

এর পর তো হাতে এল ‘পুনরুজ্জীবন’। প্রগতির বই। কিন্তু সেটা পড়া হয়ে ওঠেনি তখন। নেখলিউদোভ আর মাসলায়েভার নামগুলোই শুধু ঘুরেফিরে আসত মাথায়। কিন্তু বইয়ের দু মলাটের ভেতর আসলে কী রয়েছে, সে সম্পর্কে জানতাম না কিছুই। আর আন্না কারেনিনা? না, বইটির নাম শুনেছিলাম কিনা, তা আর মনে পড়ে না।

রাশিয়ায় হলো তলস্তোয়ের প্রথম পাঠ। বিশাল বিশাল উপন্যাস পড়ার মতো সময় ছিল না। শিক্ষক বলে দিতেন, আমরা খুঁজে খুঁজে উপন্যাসের সে জায়গাগুলো পড়ে আসতাম। শিক্ষক বৈঠকি আড্ডার মতো সেই অধ্যায়ের আলোকে পুরো বই নিয়ে আলোচনা করতেন। পরে আগ্রহ জাগলে লাইব্রেরি থেকে বই ধার নিয়ে পড়ে নেওয়া যেত।

একটা কথা বলব বলে এই ইতিহাস বর্ণনা। বলতে চাইছি, সোভিয়েত ইউনিয়নে না গেলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশালতার সঙ্গে পরিচিত না হলে, সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না হলে রুশ উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। পশ্চিমা দুনিয়ার মতো তো নয় রুশ, ইউক্রেনীয়, বেলারুশের নাগরিকেরা। তাদের রক্তে স্লাভ জাতীয়তার যে বীজ রয়েছে, সেটা অন্যদের থেকে এদের আলাদা করে দেয়। এ কারণেই রুশ চরিত্রগুলোকে বোঝার জন্য রুশ জীবনের সংস্পর্শে আসতে পারলে ভালো। না এলে কি উপন্যাসের মজা পাওয়া যাবে না? অবশ্যই যাবে। যদি না-ই যেত, তাহলে তো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখা বোঝার জন্য বিভিন্ন দেশে গিয়ে থাকতে হতো দিনের পর দিন। তাতে এক জীবনে আর উপন্যাস পড়া হতো না। আসলে বলতে চেয়েছি, কাছে থেকে দেশটাকে দেখলে চরিত্রগুলো বোঝা সহজ হয়। না দেখলেও কল্পনার ভেলায় চড়ে ঘুরেই আসা যায় দেশটা।

অনেক হয়েছে। এবার অন্যদিকে মন দিই। এই স্বল্প পরিসরে তলস্তোয়কে নিয়ে সাহিত্য আলোচনা হতে পারে না। এক আন্না কারেনিনাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই তো রাত পোহাবে। সে চেষ্টায় যাওয়ার একেবারেই চেষ্টা করব না। বুড়োর জন্মদিনে আমরা বুড়োকে নিয়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু ভুল তথ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাব।

অনেক হয়েছে। এবার অন্যদিকে মন দিই। এই স্বল্প পরিসরে তলস্তোয়কে নিয়ে সাহিত্য আলোচনা হতে পারে না। এক আন্না কারেনিনাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই তো রাত পোহাবে। সে চেষ্টায় যাওয়ার একেবারেই চেষ্টা করব না। বুড়োর জন্মদিনে আমরা বুড়োকে নিয়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু ভুল তথ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাব।

প্রথম কিংবদন্তি

লিয়েফ তলস্তোয় জুয়ার তাশ পেটাতে গিয়ে বাগানবাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

আসলে যা ঘটেছিল

১৮৫৪ সালে তিনতলা বাগানবাড়িটি পাশের জমিদার গোরোখোভের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এই বাড়িতেই কোনো এক সময় জন্মেছিলেন তলস্তোয়। কেন বিক্রি করা হয়েছিল বাড়িটা? বাড়িটা ছিল জীর্ণ। মেরামত করানো না হলে এ বাড়ি যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু মেরামত করানোর মতো টাকা তখন পরিবারে ছিল না। বাড়ি বিক্রি করে পরিবারের আর্থিক অবস্থা পোক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

লিয়েফ তলস্তোয় তখন যুদ্ধের ময়দানে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলছে তখন। তলস্তোয়কে তাঁর বড় ভাই সের্গেই চিঠি পাঠাল, ‘বাড়িটা যদি মেরামতহীনভাবে আরও কয়েক বছর থাকে, তাহলে এই বাড়িকে শুধু সুভেনির হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, আর কিছু নয়। তোমার হাতে যদি কখনো টাকা আসে, তুমি নতুন বাড়ি তৈরি করে নিতে পারবে। আমাদের অবস্থা তো এতটা খারাপ হয়ে যায়নি যে, থাকার জায়গা নেই। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের থাকার জায়গা আছে।’

বাড়ি যখন বিক্রি হচ্ছে, তখন লিয়েফের চাচাতো ভাই ভালেরিয়ান পেত্রোভিচ তলস্তোয় টাকার লেনদেন, আইনি কাগজপত্র ইত্যাদি তৈরি করেছেন। সে সময় ৫০০০ রুবল মানে ১৫০০ রৌপ্যমুদ্রায় বাড়িটা বিক্রি করা হয়েছিল। সেনা অফিসারদের নিয়ে লিয়েফ তলস্তোয় যখন একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা বের করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন সেই টাকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ম্যাগাজিন বের করার জন্য সরকারি অনুমতি চাওয়া হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই ১৮৫৫ সালে সেই টাকা দিয়ে তাসের জুয়ার টাকা পরিশোধ করেন তিনি। অর্থাৎ, বাগানবাড়িটা বিক্রি করার কোনো ইচ্ছাই কখনো ছিল না লিয়েফের। কিন্তু বিক্রির পর ম্যাগাজিন বের করতে না পেরে দেনা শোধ করেন।

বাড়ি যখন বিক্রি হচ্ছে, তখন লিয়েফের চাচাতো ভাই ভালেরিয়ান পেত্রোভিচ তলস্তোয় টাকার লেনদেন, আইনি কাগজপত্র ইত্যাদি তৈরি করেছেন। সে সময় ৫০০০ রুবল মানে ১৫০০ রৌপ্যমুদ্রায় বাড়িটা বিক্রি করা হয়েছিল। সেনা অফিসারদের নিয়ে লিয়েফ তলস্তোয় যখন একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা বের করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন সেই টাকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ম্যাগাজিন বের করার জন্য সরকারি অনুমতি চাওয়া হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই ১৮৫৫ সালে সেই টাকা দিয়ে তাসের জুয়ার টাকা পরিশোধ করেন তিনি। অর্থাৎ, বাগানবাড়িটা বিক্রি করার কোনো ইচ্ছাই কখনো ছিল না লিয়েফের। কিন্তু বিক্রির পর ম্যাগাজিন বের করতে না পেরে দেনা শোধ করেন।

দ্বিতীয় কিংবদন্তি

বিয়ের আগে ও পরে তলস্তোয়ের রয়েছে অনেক অনেক অবৈধ সন্তান।

আসলে যা ঘটেছিল

বিয়ের আগে দিনলিপিতে তলস্তোয় কৃষাণী, বেদে, বড়লোকের মেয়েদের ব্যাপারে তাঁর লোভাতুর দৃষ্টির কথা জানিয়েছেন। তাদের নিয়ে তৃষ্ণার কথা জানিয়েছেন। তবে তলস্তোয়ের জীবনে খুবই কষ্টের ঘটনা হলো ২৩ বছর বয়সী বিবাহিত নারী আকসিনিয়া বাজিকিনায়ার সঙ্গে সম্পর্ক। ১৮৬০ সালে আকসিনিয়া তলস্তোয়ের ঔরসে জন্ম দেন তিমাফেই নামে ছেলের। সে যুগের ধারণায় তিমাফেই ছিলেন তলস্তোয়ের অবৈধ সন্তান। এর দুবছর পর তলস্তোয় বিয়ে করেন সোফিয়া আন্দ্রেয়েভ্না বের্সকে।

১৮৮৯ সালে প্রকাশিত ‘ডেভিল’ নামের উপন্যাসে বিবাহিত জীবনের আগের জীবনের গল্প আছে। সে গল্প পড়ে পাড়াপড়শিরা বলতে থাকে, এ গল্প কাউন্ট তলস্তোয়ের বউয়ের সঙ্গে প্রতারণার গল্প। অথচ আসলে গল্পটা ছিল তুলার একজন আইনজীবীর জীবন থেকে নেওয়া। এই আইনজীবীর নাম ছিল ন ন ফিদরিখস। যে মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার নাম স্তেপানিদা মুনিৎসিনা। বিয়ের আগে এই মেয়ের সঙ্গে ছিল ফিদরিখসের সম্পর্ক। দিনলিপিতে তলস্তোয় এই উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন ‘ফিদরিখসের কাহিনি’।

বিয়ের পর তলস্তোয় কোনো দিন অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েননি। ১৯০৮ সালের ‘গোপন দিনলিপি’-তে স্বাধীনভাবে তলস্তোয় লিখেছেন। আর বিয়ের ২৫ বছর পূর্তির পর তিনি বন্ধু পাভলো বিরুকোভকে বলেন, ‘তোমাকে বলছি, আমি কিংবা সোফিয়া, কেউ পরস্পরের বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি।’

তৃতীয় কিংবদন্তি

তলস্তোয়ের স্ত্রী সোফিয়া আন্দ্রেয়েভ্না শুধু স্বামীর লেখাগুলো কপিই করতেন না, তিনি তার কিছু কিছুর লেখকও।

আসলে যা ঘটেছিল

আসলে যা ঘটেছিল

সোফিয়া আন্দ্রেয়েভনা কিছু সমালোচনামূলক রচনা এবং স্মৃতিকথা লিখেছেন সত্য, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে একই উপন্যাসে তাঁরও অংশগ্রহণ আছে, এ রকম গুজবে কান দেবেন না। তবে এ কথা ঠিক, কপি করার সময় খুবই মনোযোগ দিয়ে স্বামীর লেখা পড়তেন তিনি। লেখা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে সেখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতেন, কিংবা মার্জিনে মন্তব্য করতেন। তলস্তোয় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন এবং কখনো কখনো সেগুলো নতুন করে লিখতেন। তলস্তোয়ের লেখায় এত বৈচিত্র্য থাকত যে, সেটা পড়ার সময় রোমাঞ্চিত থাকতেন সোফিয়া।

কিন্তু লেখা শেষ হলে মূল সম্পাদনার কাজটা করতেন লিয়েফ তলস্তোয়ই।

চতুর্থ কিংবদন্তি

নিজের সন্তানদের ভালোবাসতেন না তলস্তোয়।

আসলে যা ঘটেছিল

তরুণ তলস্তোয় তাঁর পরিবারকে খুব ভালো বাসতেন। তরুণ বয়স থেকেই তিনি নিজের একটা পরিবার হবে, এই ভাবনাটি ভাবতেন। ১৮৬২ সালে বিয়ের পর থেকেই তাঁদের ঘরে সন্তান আসতে থাকে। মোট ১৩টি সন্তানের জনক-জননী হয়েছিলেন লিয়েফ আর সোফিয়া। এদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিল মোট আটজন। স্ত্রী সোফিয়ার সঙ্গে সন্তানদের লালনপালনের ভার লিয়েফও নিয়েছিলেন। তাদের পড়াশোনা করানো, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের সঙ্গে খেলা করা—সবই করতেন তিনি। বাচ্চাদের ভাষা সহজেই বুঝে নিতেন তিনি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো—তিনি সরাসরি সন্তানদের আদর করতেন না। সন্তানেরা বুঝত, বাবা তাদের ভালোবাসেন, কিন্তু সম্ভবত সামনাসামনি আদর করতে লজ্জা পান।

পঞ্চম কিংবদন্তি

কোথাও যেতে হলে তলস্তোয় সবচেয়ে ভালোবাসতেন হাঁটতে।

আসলে যা ঘটেছিল

হাঁটতে তিনি পছন্দ করতেন, এটা ঠিক। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়।

অনেকেই জানে, তিনি একবার মস্কো থেকে হাঁটতে হাটতে ইয়াস্নায়া পালইয়ানায় গিয়েছিলেন। অপতিন পুস্তিনেও গিয়েছিলেন একবার। কেন এতটা পথ হাঁটাহাঁটি? এ প্রশ্নের জবাবে তলস্তোয় বলেছিলেন, ‘আমি দেখতে চেয়েছি, কেমন আছে ঈশ্বরের পৃথিবী। সত্যিকারের খাঁটি পৃথিবী। আমি সেই পৃথিবী দেখতে যাইনি, যেটা আমরা গড়েছি নিজের হাতে, যে পৃথিবী থেকে আমরা নড়তেই চাই না। (তলস্তোয়ের লেখা চিঠি, ১৮৮১ সালের ১১ জুন)।

এবার বলা যাক, হাঁটাহাঁটি ছাড়াও তিনি পছন্দ করতেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করতে। ৬৭ বছর বয়সে বাইসাইকেল চালিয়ে খুব খুশি হয়েছেন। বহু দূরের পথে যেতে হলে পোস্ট অফিসের গাড়ি কিংবা রেলগাড়ি ছিল তাঁর পছন্দ।

১৮৯৫ সালের ২২ নভেম্বর দিনলিপিতে লিখেছেন, ‘প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়ে পথ পাড়ি দিচ্ছি।’

ষষ্ঠ কিংবদন্তি

তলস্তোয় থাকতেন খালি পায়, পরতেন কৃষকের পোশাক।

আসলে যা ঘটেছিল

১৮৯১ সালে ইলিয়া রেপিন স্কেচ করেছিলেন তলস্তোয়ের পুরো অবয়ব। এর ১০ বছর পর তিনি সেই স্কেচ থেকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন ছবি, যার নাম ‘খালি পায়ে লিয়েভ নিকোলায়েভিচ তলস্তোয়’। তলস্তোয়ের বড় ছেলে সের্গেই লেভাভভিচ সে সময় ছিল বাবার পাশে। তিনি লিখেছেন, ‘রেপিন বাবাকে খালি পায়ে এঁকেছে বলে মেজাজ খারাপ হয়েছিল বাবার। বাবা খুব কম সময়ই খালি পায়ে থাকতেন। তিনি বলেছিলেন, রেপিন কখনোই আমাকে খালি পায়ে দেখেনি। আরেকটু হলেই তো আমাকে প্যান্ট ছাড়া এঁকে ফেলত! সেটাই বাকি রেখেছে। (সের্গেই ল্ভোভোভিচ, পুরোনো দিনের কথা)। এ রকমই একটা ঘটনার দেখা পাওয়া যায় ১৯০৩ সালে পিতেরবুর্গে শিল্পীদের একটি প্রদর্শনীতে। সেখানে বুনিনের একটি ছবির দেখা মিলল, যার নাম ‘মাছ ধরা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তলস্তোয় আর রেপিন একটা জামার ভিতরে, এবং তারা মাছ ধরছেন। ‘নোভোয়ে ভ্রেমিয়া’ পত্রিকার সাংবাদিককে তলস্তোয় বলেছিলেন, ‘বহুদিন ধরেই আমি জনগণের সম্পদ, তাই কিছুতেই এখন আর অবাক হই না।’

কৃষকের পোশাক তিনি পরতেন তখন, যখন মাঠে কাজ করতেন কিংবা পায়ে হেঁটে কোথাও যেতেন, কারণ, তিনি চাইতেন না, তিনি যে কাউন্ট তলস্তোয়, সেটা কারও চোখে পড়ুক। সবাই তাঁকে সাধারণ মানুষই ভাবুক। ইউরোপীয় পোশাক পরতেন মস্কো বা পিতেরবুর্গে বেড়াতে গেলে, সেখানকার অভিজাত সমাজের সঙ্গে পার্টিতে গেলে। সে পোশাক ছিল একটি ফ্রক কোট, নিখুঁত মাড় দেওয়া শার্ট, একটি কোট আর একটি টুপি। এগুলো তৈরি হতো নামীদামি টেইলারিং হাউসে। ‘আমার মনে আছে, কোনো এক কাজে বাবা মস্কো যাচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল ফ্রককোট। সেটা তিনি বানিয়েছিলেন বিখ্যাত ফরাসি টেইলারিং হাউসে। (ই ল তলস্তোয়, আমার স্মৃতি)।

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

১৫ ঘণ্টা আগে

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার।

৩ দিন আগে

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না।

৩ দিন আগে

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

ঘড়িটির দাম উঠেছে ১ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার সুইস ফ্রাঁ, যা প্রায় ১ কোটি ৭৬ লাখ মার্কিন ডলারের সমান। ২০১৬ সালে একই ঘড়ি বিক্রি হয়েছিল ১ কোটি ১০ লাখ সুইস ফ্রাঁ দামে, অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ ডলারে।

ঘড়িটি হলো পাটেক ফিলিপ পারপেচুয়াল ক্যালেন্ডার ক্রোনোগ্রাফ রেফারেন্স ১৫১৮ মডেল। স্টেইনলেস স্টিলে তৈরি মাত্র চারটি ঘড়ির একটি এটি। স্বর্ণের ঘড়ির তুলনায় এমন স্টিলের ঘড়ি বিরল হওয়ায় এটি সংগ্রাহকদের কাছে আরও মূল্যবান।

২০১৬ সালে রিস্টওয়াচ হিসেবে ঘড়িটি বিশ্বে সর্বোচ্চ দামে বিক্রির রেকর্ড গড়েছিল। তবে ২০১৭ সালে হলিউড তারকা পল নিউম্যানের মালিকানাধীন রোলেক্স ডেটোনা ঘড়ি ১ কোটি ৭৮ লাখ ডলারে বিক্রি হয়ে সেই রেকর্ড ভেঙে দেয়।

২০১৯ সালে সেই রেকর্ড ভেঙে দেয় আরেকটি পাটেক ফিলিপ গ্র্যান্ডমাস্টার চাইম ঘড়ি, যা বিক্রি হয়েছিল ৩১ মিলিয়ন ডলারে।

নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস বলেছে, স্টেইনলেস স্টিলের ১৫১৮ মডেল আবারও প্রমাণ করল, এটি ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতঘড়িগুলোর একটি।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ঘড়িটি বিক্রি হতে সময় লেগেছে মাত্র ৯ মিনিটের একটু বেশি। এতে পাঁচজন ক্রেতা দরপত্রে অংশ নেন। শেষ পর্যন্ত টেলিফোনে যুক্ত এক ক্রেতার কাছে ঘড়িটি বিক্রি হয়।

জেনেভার হোটেল প্রেসিডেন্টে অনুষ্ঠিত নিলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সংগ্রাহক, ব্যবসায়ী ও ঘড়িনির্মাতা।

ফিলিপস জানায়, ১৫১৮ এমন একটি ঘড়ি, যা সংগ্রহ করতে পারলে একজন সংগ্রাহক মনে করতে পারেন, তিনি ঘড়ি সংগ্রহের জগতে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছেন।

১৯৪১ সালে বাজারে আসা এই মডেল ছিল বিশ্বের প্রথম ধারাবাহিকভাবে উৎপাদিত পারপেচুয়াল ক্যালেন্ডার ক্রোনোগ্রাফ।

পাটেক ফিলিপ প্রায় ২৮০টি ১৫১৮ মডেলের ঘড়ি উৎপাদন করেছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ হলুদ স্বর্ণে এবং প্রায় এক পঞ্চম অংশ গোল্ডের রঙের (রোজ গোল্ড)।

স্টেইনলেস স্টিলে বানানো মাত্র চারটি ঘড়ির কথা জানা যায়। সম্প্রতি বিক্রি হওয়া ঘড়িটি সেই চারটির মধ্যে প্রথম উৎপাদিত। কেন পাটেক ফিলিপ এই ঘড়িগুলো তৈরি করেছিল, তা আজও রহস্য।

নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস এটিকে আখ্যায়িত করেছে, ‘এটি প্রায় পৌরাণিক মর্যাদার একটি সময়যন্ত্র। এটি ইতিহাসের গুরুত্ব, নকশার শ্রেষ্ঠত্ব, যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং বিরলতার চূড়ান্ত সমন্বয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে।’

দুই দিনের নিলামে মোট ২০৭টি লট বিক্রি হয়, যা ৬৬.৮ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ অতিক্রম করে। ফিলিপস জানায়, এটি কোনো ঘড়ি নিলামের জন্য সর্বোচ্চ মোট বিক্রির রেকর্ড।

৭২টি দেশে নিবন্ধিত ১ হাজার ৮৮৬ জন ক্রেতা নিলামে অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

ঘড়িটির দাম উঠেছে ১ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার সুইস ফ্রাঁ, যা প্রায় ১ কোটি ৭৬ লাখ মার্কিন ডলারের সমান। ২০১৬ সালে একই ঘড়ি বিক্রি হয়েছিল ১ কোটি ১০ লাখ সুইস ফ্রাঁ দামে, অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ ডলারে।

ঘড়িটি হলো পাটেক ফিলিপ পারপেচুয়াল ক্যালেন্ডার ক্রোনোগ্রাফ রেফারেন্স ১৫১৮ মডেল। স্টেইনলেস স্টিলে তৈরি মাত্র চারটি ঘড়ির একটি এটি। স্বর্ণের ঘড়ির তুলনায় এমন স্টিলের ঘড়ি বিরল হওয়ায় এটি সংগ্রাহকদের কাছে আরও মূল্যবান।

২০১৬ সালে রিস্টওয়াচ হিসেবে ঘড়িটি বিশ্বে সর্বোচ্চ দামে বিক্রির রেকর্ড গড়েছিল। তবে ২০১৭ সালে হলিউড তারকা পল নিউম্যানের মালিকানাধীন রোলেক্স ডেটোনা ঘড়ি ১ কোটি ৭৮ লাখ ডলারে বিক্রি হয়ে সেই রেকর্ড ভেঙে দেয়।

২০১৯ সালে সেই রেকর্ড ভেঙে দেয় আরেকটি পাটেক ফিলিপ গ্র্যান্ডমাস্টার চাইম ঘড়ি, যা বিক্রি হয়েছিল ৩১ মিলিয়ন ডলারে।

নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস বলেছে, স্টেইনলেস স্টিলের ১৫১৮ মডেল আবারও প্রমাণ করল, এটি ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতঘড়িগুলোর একটি।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ঘড়িটি বিক্রি হতে সময় লেগেছে মাত্র ৯ মিনিটের একটু বেশি। এতে পাঁচজন ক্রেতা দরপত্রে অংশ নেন। শেষ পর্যন্ত টেলিফোনে যুক্ত এক ক্রেতার কাছে ঘড়িটি বিক্রি হয়।

জেনেভার হোটেল প্রেসিডেন্টে অনুষ্ঠিত নিলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সংগ্রাহক, ব্যবসায়ী ও ঘড়িনির্মাতা।

ফিলিপস জানায়, ১৫১৮ এমন একটি ঘড়ি, যা সংগ্রহ করতে পারলে একজন সংগ্রাহক মনে করতে পারেন, তিনি ঘড়ি সংগ্রহের জগতে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছেন।

১৯৪১ সালে বাজারে আসা এই মডেল ছিল বিশ্বের প্রথম ধারাবাহিকভাবে উৎপাদিত পারপেচুয়াল ক্যালেন্ডার ক্রোনোগ্রাফ।

পাটেক ফিলিপ প্রায় ২৮০টি ১৫১৮ মডেলের ঘড়ি উৎপাদন করেছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ হলুদ স্বর্ণে এবং প্রায় এক পঞ্চম অংশ গোল্ডের রঙের (রোজ গোল্ড)।

স্টেইনলেস স্টিলে বানানো মাত্র চারটি ঘড়ির কথা জানা যায়। সম্প্রতি বিক্রি হওয়া ঘড়িটি সেই চারটির মধ্যে প্রথম উৎপাদিত। কেন পাটেক ফিলিপ এই ঘড়িগুলো তৈরি করেছিল, তা আজও রহস্য।

নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস এটিকে আখ্যায়িত করেছে, ‘এটি প্রায় পৌরাণিক মর্যাদার একটি সময়যন্ত্র। এটি ইতিহাসের গুরুত্ব, নকশার শ্রেষ্ঠত্ব, যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং বিরলতার চূড়ান্ত সমন্বয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে।’

দুই দিনের নিলামে মোট ২০৭টি লট বিক্রি হয়, যা ৬৬.৮ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ অতিক্রম করে। ফিলিপস জানায়, এটি কোনো ঘড়ি নিলামের জন্য সর্বোচ্চ মোট বিক্রির রেকর্ড।

৭২টি দেশে নিবন্ধিত ১ হাজার ৮৮৬ জন ক্রেতা নিলামে অংশ নিয়েছিলেন।

বড় বড় মানুষদের নিয়ে কত কিংবদন্তি যে ছড়িয়ে থাকে! তলস্তোয় তো বড় মানুষই ছিলেন, তাঁকে নিয়েও তাই রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। অনেকেই সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। প্রশ্ন করেননি। পড়ে দেখেননি। খোঁজ নেননি। আজ তাঁত জন্মদিনে সে রকমই কিছু কিংবদন্তি নিয়ে কথা বলব। হয়তো এরই মধ্যে অনেকে তা জেনে গেছেন।

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার।

৩ দিন আগে

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না।

৩ দিন আগে

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে।

৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ইলন মাস্ক। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারণে যার নাম আসে খবরের পাতায়। ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বের ধনীদের তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করেন এই মার্কিন উদ্যোক্তা। আর ধনীদের তালিকায় তো এসেছেন বহুকাল আগে। সম্প্রতি ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন প্রথম ৫০০ বিলিয়ন ডলারের (অর্ধ ট্রিলিয়ন) মালিক হিসেবে।

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১ লাখ টাকা)।

ইলন মাস্কের সাদামাটা জীবন নিয়ে তাঁর সাবেক সঙ্গীদের আলাপেও উঠে এসেছে।

ইলন মাস্কের তিন সন্তানের জননী সাবেক সঙ্গী কানাডিয়ান সঙ্গীতশিল্পী গ্রাইমস ২০২২ সালে ‘ভ্যানিটি ফেয়ার’ সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, অনেকে যেমনটা মনে করেন আসলে তা নয়। মাস্ক বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন না। তিনি তেমন বেশি বিলাসিতার মধ্যে থাকেন না।

গ্রাইমস আরও বলেন, ‘তিনি মোটেও বিলিয়নিয়ারদের মতো থাকেন না। কখনো কখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের মতো জীবনযাপন করেন। একবার তো এমনও হয়েছিল, বিছানায় তাঁর (গ্রাইমসের) পাশটায় ম্যাট্রেসে গর্ত হয়ে যাওয়ার পরও মাস্ক নতুন একটা কিনতে রাজি হননি।’

জীবনযাপন সাধারণ হলেও কিছু ক্ষেত্রে মাস্কের খরচের খাতা বেশ ভারি।

মাস্কের গাড়ির প্রতি আকর্ষণ চোখে পড়ার মতো। তাঁর কাছে এমন গাড়িও আছে, যা সাবমেরিনে রূপ নিতে পারে। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত জেটবিমানগুলোর মূল্যও কয়েক কোটি ডলার।

এরপর তো ২০২২ সালে পুরো প্রযুক্তি মাধ্যম কাঁপিয়ে দিয়ে সেই ‘ছোট্ট খরচা’ করলেন। ৪৪ বিলিয়ন ডলারে কিনে ফেললেন টুইটার। তারপর এর নাম দিলেন ‘এক্স’। এই কেনাকাটা ‘মন চাইল, কিনলাম’ টাইপই ছিল তাঁর কাছে।

১০ কোটি ডলারে ৭ বছরে ৭টি বাড়ি

ইলন মাস্কের এক বিশাল রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য ছিল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাত বছরে প্রায় ১০ কোটি ডলার দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার অভিজাত এলাকা বেল-এয়ারে সাতটি বাড়ি কিনেছিলেন মাস্ক।

এগুলোতে ছিল টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল, ওয়াইন সেলার, ব্যক্তিগত লাইব্রেরি। এমনকি বল রুমও ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল ‘উইলি ওয়ঙ্কা’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত কিংবদন্তি অভিনেতা জিন ওয়াইল্ডারের র্যাঞ্চ হাউস।

তবে ২০২০ সালে এসে এই বিলাসবহুল বাড়ি কেনার ঝোঁক পাল্টে যায় মাস্কের। তিনি এক টুইটে জানান, প্রায় সব ভৌত সম্পদ বিক্রি করে দেবেন তিনি। আর কোনো বাড়ির মালিক থাকবেন না।

তিনি লেখেন, ‘আমার টাকার দরকার নেই। আমি নিজেকে মঙ্গল গ্রহ ও পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করছি। সম্পত্তি মানুষকে ভারী করে ফেলে।’

তবে তিনি একটি শর্তও দেন, অভিনেতা জিন ওয়াইল্ডারের বাড়িটি যেন ‘ধ্বংস না করা হয়’ এবং এর কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না।

ওয়াইল্ডারের ভাতিজা জর্ডান ওয়াকার-পার্লম্যানের কাছে তিন বেডরুমের ওই বাড়িটি বিক্রি করে দেন মাস্ক। বাড়িটি কেনার জন্য মাস্ক নিজেই ওয়াইল্ডারের ভাতিজাকে কয়েক মিলিয়ন ডলার ঋণ দেন। কিন্তু ওয়াকার-পার্লম্যান সময়মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছিলেন বলে ২০২৫ সালের জুনে বাড়িটির মালিকানা ফেরত নেন তিনি।

২০২১ সালে মাস্ক টুইট করে জানান, এখন থেকে তাঁর ‘প্রধান বাসস্থান’ টেক্সাসের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এক সাধারণ প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ি, যার দাম প্রায় ৫০ হাজার ডলার। তাঁর মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্স ওখান থেকেই পরিচালিত হয়। এই অঞ্চলটি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ‘স্টারবেস’ নামে পরিচিত।

মাস্ক বলেন, ‘এটা আসলেই দারুণ।’

এর পরের বছর মাস্ক আবার জানান, তাঁর নিজের নামে কোনো বাড়িই নেই। একে নিজের কম ভোগবাদী জীবনযাপনের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। যদিও তাঁর সম্পদের পরিমাণ বিপুল।

তিনি মার্কিন-কানাডিয়ান অলাভজনক মিডিয়া সংস্থা টেড-এর প্রধান ক্রিস অ্যান্ডারসনকে বলেন, ‘আমি বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতেই বেশি থাকি। যখন বে এরিয়ায় যাই, যেখানে টেসলার বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ হয়, তখন বন্ধুদের বাড়ির ফাঁকা ঘরগুলোতে পালা করে থাকি।’

এই কথা আসলেই সত্যি। ২০১৫ সালে গুগলের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী ল্যারি পেজ লেখক অ্যাশলি ভ্যান্সকে বলেছিলেন, মাস্ককে ‘একরকম গৃহহীন’-ই বলা যায়।

ল্যারি পেজ আরও বলেন, “সে ই-মেইল করে বলে, ‘আজ রাতে কোথায় থাকব বুঝতে পারছি না। তোমার বাড়িতে আসতে পারি?’ ”

বছরের পর বছর ধরে জল্পনা চলছে, মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সম্পত্তি কিনছেন কিনা। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে টেক্সাসের ওই বাড়িটিই এখনো তাঁর একমাত্র বাড়ি হিসেবে পরিচিত।

মাস্কের সংগ্রহ যেন ঐতিহাসিক গাড়ির মেলা

ইলন মাস্ক বাড়ির পেছনে খরচ না করলেও গাড়ির ক্ষেত্রে বেশ উদার। টেসলার মালিক হিসেবে তাঁর বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী গাড়ির সংগ্রহ থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়! তবে তাঁর কিছু গাড়ি একেবারেই সবার থেকে আলাদা।

মাস্কের সংগ্রহে ছিল ২০শ শতাব্দীর প্রথম সাশ্রয়ী মূল্যের গাড়ি হিসেবে পরিচিত ফোর্ড মডেল ‘টি’। গাড়ি শিল্পে এক ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটায় এই গাড়ি।

আরও ছিল ১৯৬৭ সালের জাগুয়ার ই-টাইপ রোডস্টার। এই গাড়িটির প্রতি নাকি শৈশব থেকেই মাস্কের আকর্ষণ। ১৯৯৭ সালের ম্যাকলারেন এফ ১ গাড়িটিও তাঁর সংগ্রহে ছিল। একবার দুর্ঘটনায় ভেঙে যায় গাড়িটি। বিপুল অর্থ ব্যয়ে মেরামত করেন তিনি। পরে অবশ্য বিক্রি করে দেন।

তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গাড়ি হলো টেসলার প্রথম বাজারজাত করা টেসলা রোডস্টার। ২০১৮ সালে মাস্ক এই গাড়িটি মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন।

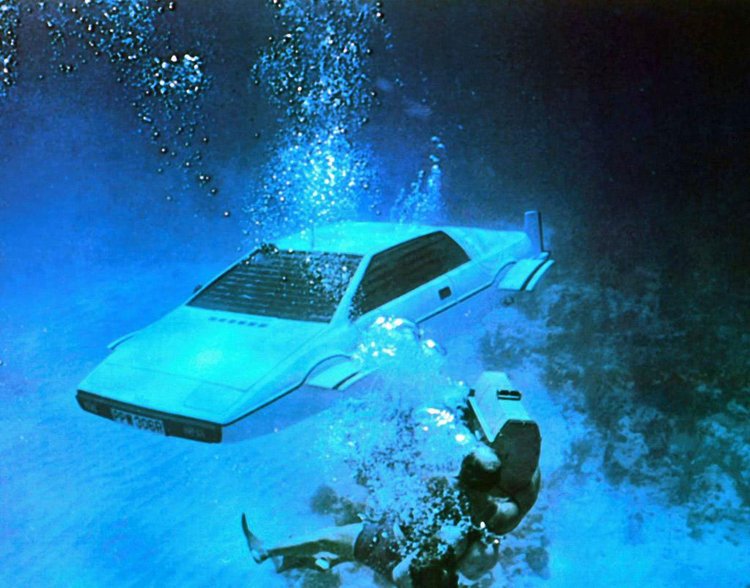

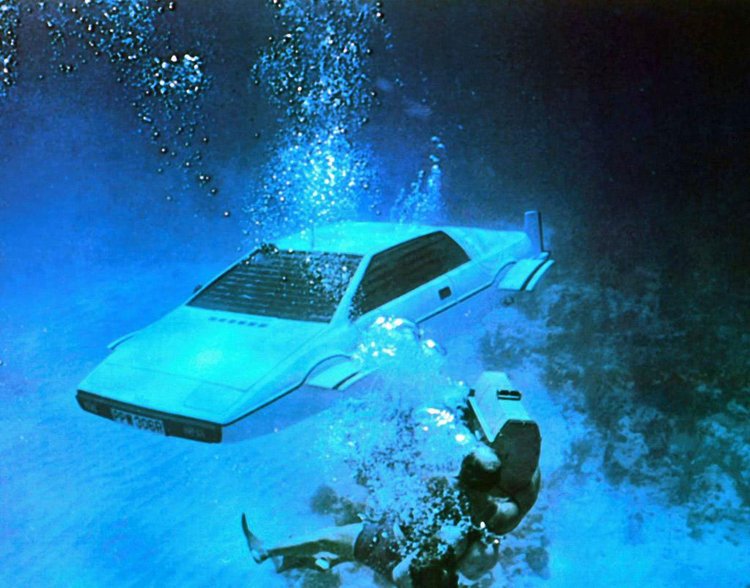

১৯৭৭ সালের জেমস বন্ডের সিনেমা দ্য স্পাই হু লাভড মি-তে ব্যবহৃত ১৯৭৬ সালে বাজারে আসা লোটাস এসপ্রিৎ গাড়িটিও তাঁর সংগ্রহে ছিল। সিনেমায় ‘ওয়েট নেলি’ নামের এই গাড়িটি সাবমেরিনে রূপ নিতে পারত। মাস্ক ২০১৩ সালে প্রায় ১০ লাখ ডলারে নিলামে গাড়িটি কিনেছিলেন। সেই সাবমেরিনে রূপান্তরের ক্ষমতাটিকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছে ছিল তাঁর।

আকাশ পথেও পিছিয়ে নন মাস্ক

উড়ালপথেও খরচ করতে ভালোবাসেন ইলন মাস্ক। তবে তাঁর দাবি, ‘এটি বিলাসিতা নয়—বরং কাজের প্রতি তাঁর নিবেদন।’

২০২২ সালে টেডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাস্ক বলেন, ‘আমি যদি উড়োজাহাজ ব্যবহার করি, যাতে আমার কাজের জন্য হাতে বেশি সময় পাই।’

মাস্কের সংগ্রহে আছে একাধিক গালফস্ট্রিম মডেলের ব্যক্তিগত জেট, যার প্রতিটির দাম কয়েক কোটি ডলার।

মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা স্পেসএক্স ও টেসলার অফিসগুলো পরিদর্শনে এবং আন্তর্জাতিক সফরে এই উড়োজাহাজগুলো ব্যবহার করেন।

দাতব্য কাজ নিয়ে আলোচিত-সমালোচিত ইলন মাস্ক

মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থার নথি অনুযায়ী, মাস্ক বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাকে বিলিয়ন ডলারের শেয়ার দান করেছেন। প্রায় সময়ই নানা উদ্যোগে বহু মিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তাঁর দানশীলতা নিয়ে সমালোচনাও আছে।

নিউইয়র্ক টাইমস গত বছর লিখেছিল, তাঁর দানের ধরন ‘অগোছালো এবং মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট’। এই দানের ধরন তাঁকে বিশাল কর-ছাড়ের সুযোগ দেয় এবং তাঁর ব্যবসাকেও সহায়তা করে।

তাঁর দাতব্য সংস্থা মাস্ক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে বলা আছে, প্রতিষ্ঠানটি মানবজাতির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

তবে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, টানা তিন বছর ধরে ফাউন্ডেশনটি আইন অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ দান করা প্রয়োজন, তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পত্রিকাটি যে কর সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করেছে, তাতে দেখা গেছে, সংস্থাটির বেশিরভাগ অনুদানই গেছে মাস্কের প্রতিষ্ঠানগুলোতেই।

এ বিষয়ে মাস্ক ও তাঁর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো সাড়া পায়নি নিউইয়র্ক টাইমস।

অতীতে দান ও সমাজসেবামূলক কাজ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মাস্ক প্রায়ই প্রচলিত দান পদ্ধতির বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

২০২২ সালে টেডের ক্রিস অ্যান্ডারসনকে তিনি বলেন, ‘আপনি যদি ভালো কাজের আসল প্রভাব নিয়ে ভাবেন, শুধু বাহ্যিক ভাবমূর্তি নয়, তাহলে দানশীলতা আসলে অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়।’

মাস্ক বলেন, টেসলা টেকসই জ্বালানির প্রসার ঘটাচ্ছে, স্পেসএক্স মানবজাতির দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে, আর নিউরালিংক মস্তিষ্কজনিত আঘাত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে সৃষ্ট অস্তিত্বগত ঝুঁকি মোকাবিলায় কাজ করছে।

তাঁর ব্যবসাগুলোই মানবকল্যাণের এক ধরনের দান বলে মনে করেন ইলন মাস্ক। তিনি বলেন, ‘যদি দানশীলতার অর্থ হয় মানবতার প্রতি ভালোবাসা, তবে এগুলোই দানশীলতা।’

ইলন মাস্ক। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারণে যার নাম আসে খবরের পাতায়। ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বের ধনীদের তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করেন এই মার্কিন উদ্যোক্তা। আর ধনীদের তালিকায় তো এসেছেন বহুকাল আগে। সম্প্রতি ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন প্রথম ৫০০ বিলিয়ন ডলারের (অর্ধ ট্রিলিয়ন) মালিক হিসেবে।

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১ লাখ টাকা)।

ইলন মাস্কের সাদামাটা জীবন নিয়ে তাঁর সাবেক সঙ্গীদের আলাপেও উঠে এসেছে।

ইলন মাস্কের তিন সন্তানের জননী সাবেক সঙ্গী কানাডিয়ান সঙ্গীতশিল্পী গ্রাইমস ২০২২ সালে ‘ভ্যানিটি ফেয়ার’ সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, অনেকে যেমনটা মনে করেন আসলে তা নয়। মাস্ক বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন না। তিনি তেমন বেশি বিলাসিতার মধ্যে থাকেন না।

গ্রাইমস আরও বলেন, ‘তিনি মোটেও বিলিয়নিয়ারদের মতো থাকেন না। কখনো কখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের মতো জীবনযাপন করেন। একবার তো এমনও হয়েছিল, বিছানায় তাঁর (গ্রাইমসের) পাশটায় ম্যাট্রেসে গর্ত হয়ে যাওয়ার পরও মাস্ক নতুন একটা কিনতে রাজি হননি।’

জীবনযাপন সাধারণ হলেও কিছু ক্ষেত্রে মাস্কের খরচের খাতা বেশ ভারি।

মাস্কের গাড়ির প্রতি আকর্ষণ চোখে পড়ার মতো। তাঁর কাছে এমন গাড়িও আছে, যা সাবমেরিনে রূপ নিতে পারে। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত জেটবিমানগুলোর মূল্যও কয়েক কোটি ডলার।

এরপর তো ২০২২ সালে পুরো প্রযুক্তি মাধ্যম কাঁপিয়ে দিয়ে সেই ‘ছোট্ট খরচা’ করলেন। ৪৪ বিলিয়ন ডলারে কিনে ফেললেন টুইটার। তারপর এর নাম দিলেন ‘এক্স’। এই কেনাকাটা ‘মন চাইল, কিনলাম’ টাইপই ছিল তাঁর কাছে।

১০ কোটি ডলারে ৭ বছরে ৭টি বাড়ি

ইলন মাস্কের এক বিশাল রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য ছিল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাত বছরে প্রায় ১০ কোটি ডলার দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার অভিজাত এলাকা বেল-এয়ারে সাতটি বাড়ি কিনেছিলেন মাস্ক।

এগুলোতে ছিল টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল, ওয়াইন সেলার, ব্যক্তিগত লাইব্রেরি। এমনকি বল রুমও ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল ‘উইলি ওয়ঙ্কা’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত কিংবদন্তি অভিনেতা জিন ওয়াইল্ডারের র্যাঞ্চ হাউস।

তবে ২০২০ সালে এসে এই বিলাসবহুল বাড়ি কেনার ঝোঁক পাল্টে যায় মাস্কের। তিনি এক টুইটে জানান, প্রায় সব ভৌত সম্পদ বিক্রি করে দেবেন তিনি। আর কোনো বাড়ির মালিক থাকবেন না।

তিনি লেখেন, ‘আমার টাকার দরকার নেই। আমি নিজেকে মঙ্গল গ্রহ ও পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করছি। সম্পত্তি মানুষকে ভারী করে ফেলে।’

তবে তিনি একটি শর্তও দেন, অভিনেতা জিন ওয়াইল্ডারের বাড়িটি যেন ‘ধ্বংস না করা হয়’ এবং এর কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না।

ওয়াইল্ডারের ভাতিজা জর্ডান ওয়াকার-পার্লম্যানের কাছে তিন বেডরুমের ওই বাড়িটি বিক্রি করে দেন মাস্ক। বাড়িটি কেনার জন্য মাস্ক নিজেই ওয়াইল্ডারের ভাতিজাকে কয়েক মিলিয়ন ডলার ঋণ দেন। কিন্তু ওয়াকার-পার্লম্যান সময়মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছিলেন বলে ২০২৫ সালের জুনে বাড়িটির মালিকানা ফেরত নেন তিনি।

২০২১ সালে মাস্ক টুইট করে জানান, এখন থেকে তাঁর ‘প্রধান বাসস্থান’ টেক্সাসের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এক সাধারণ প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ি, যার দাম প্রায় ৫০ হাজার ডলার। তাঁর মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্স ওখান থেকেই পরিচালিত হয়। এই অঞ্চলটি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ‘স্টারবেস’ নামে পরিচিত।

মাস্ক বলেন, ‘এটা আসলেই দারুণ।’

এর পরের বছর মাস্ক আবার জানান, তাঁর নিজের নামে কোনো বাড়িই নেই। একে নিজের কম ভোগবাদী জীবনযাপনের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। যদিও তাঁর সম্পদের পরিমাণ বিপুল।

তিনি মার্কিন-কানাডিয়ান অলাভজনক মিডিয়া সংস্থা টেড-এর প্রধান ক্রিস অ্যান্ডারসনকে বলেন, ‘আমি বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতেই বেশি থাকি। যখন বে এরিয়ায় যাই, যেখানে টেসলার বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ হয়, তখন বন্ধুদের বাড়ির ফাঁকা ঘরগুলোতে পালা করে থাকি।’

এই কথা আসলেই সত্যি। ২০১৫ সালে গুগলের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী ল্যারি পেজ লেখক অ্যাশলি ভ্যান্সকে বলেছিলেন, মাস্ককে ‘একরকম গৃহহীন’-ই বলা যায়।

ল্যারি পেজ আরও বলেন, “সে ই-মেইল করে বলে, ‘আজ রাতে কোথায় থাকব বুঝতে পারছি না। তোমার বাড়িতে আসতে পারি?’ ”

বছরের পর বছর ধরে জল্পনা চলছে, মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সম্পত্তি কিনছেন কিনা। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে টেক্সাসের ওই বাড়িটিই এখনো তাঁর একমাত্র বাড়ি হিসেবে পরিচিত।

মাস্কের সংগ্রহ যেন ঐতিহাসিক গাড়ির মেলা

ইলন মাস্ক বাড়ির পেছনে খরচ না করলেও গাড়ির ক্ষেত্রে বেশ উদার। টেসলার মালিক হিসেবে তাঁর বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী গাড়ির সংগ্রহ থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়! তবে তাঁর কিছু গাড়ি একেবারেই সবার থেকে আলাদা।

মাস্কের সংগ্রহে ছিল ২০শ শতাব্দীর প্রথম সাশ্রয়ী মূল্যের গাড়ি হিসেবে পরিচিত ফোর্ড মডেল ‘টি’। গাড়ি শিল্পে এক ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটায় এই গাড়ি।

আরও ছিল ১৯৬৭ সালের জাগুয়ার ই-টাইপ রোডস্টার। এই গাড়িটির প্রতি নাকি শৈশব থেকেই মাস্কের আকর্ষণ। ১৯৯৭ সালের ম্যাকলারেন এফ ১ গাড়িটিও তাঁর সংগ্রহে ছিল। একবার দুর্ঘটনায় ভেঙে যায় গাড়িটি। বিপুল অর্থ ব্যয়ে মেরামত করেন তিনি। পরে অবশ্য বিক্রি করে দেন।

তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গাড়ি হলো টেসলার প্রথম বাজারজাত করা টেসলা রোডস্টার। ২০১৮ সালে মাস্ক এই গাড়িটি মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালের জেমস বন্ডের সিনেমা দ্য স্পাই হু লাভড মি-তে ব্যবহৃত ১৯৭৬ সালে বাজারে আসা লোটাস এসপ্রিৎ গাড়িটিও তাঁর সংগ্রহে ছিল। সিনেমায় ‘ওয়েট নেলি’ নামের এই গাড়িটি সাবমেরিনে রূপ নিতে পারত। মাস্ক ২০১৩ সালে প্রায় ১০ লাখ ডলারে নিলামে গাড়িটি কিনেছিলেন। সেই সাবমেরিনে রূপান্তরের ক্ষমতাটিকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছে ছিল তাঁর।

আকাশ পথেও পিছিয়ে নন মাস্ক

উড়ালপথেও খরচ করতে ভালোবাসেন ইলন মাস্ক। তবে তাঁর দাবি, ‘এটি বিলাসিতা নয়—বরং কাজের প্রতি তাঁর নিবেদন।’

২০২২ সালে টেডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাস্ক বলেন, ‘আমি যদি উড়োজাহাজ ব্যবহার করি, যাতে আমার কাজের জন্য হাতে বেশি সময় পাই।’

মাস্কের সংগ্রহে আছে একাধিক গালফস্ট্রিম মডেলের ব্যক্তিগত জেট, যার প্রতিটির দাম কয়েক কোটি ডলার।

মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা স্পেসএক্স ও টেসলার অফিসগুলো পরিদর্শনে এবং আন্তর্জাতিক সফরে এই উড়োজাহাজগুলো ব্যবহার করেন।

দাতব্য কাজ নিয়ে আলোচিত-সমালোচিত ইলন মাস্ক

মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থার নথি অনুযায়ী, মাস্ক বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাকে বিলিয়ন ডলারের শেয়ার দান করেছেন। প্রায় সময়ই নানা উদ্যোগে বহু মিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তাঁর দানশীলতা নিয়ে সমালোচনাও আছে।

নিউইয়র্ক টাইমস গত বছর লিখেছিল, তাঁর দানের ধরন ‘অগোছালো এবং মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট’। এই দানের ধরন তাঁকে বিশাল কর-ছাড়ের সুযোগ দেয় এবং তাঁর ব্যবসাকেও সহায়তা করে।

তাঁর দাতব্য সংস্থা মাস্ক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে বলা আছে, প্রতিষ্ঠানটি মানবজাতির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

তবে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, টানা তিন বছর ধরে ফাউন্ডেশনটি আইন অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ দান করা প্রয়োজন, তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পত্রিকাটি যে কর সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করেছে, তাতে দেখা গেছে, সংস্থাটির বেশিরভাগ অনুদানই গেছে মাস্কের প্রতিষ্ঠানগুলোতেই।

এ বিষয়ে মাস্ক ও তাঁর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো সাড়া পায়নি নিউইয়র্ক টাইমস।

অতীতে দান ও সমাজসেবামূলক কাজ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মাস্ক প্রায়ই প্রচলিত দান পদ্ধতির বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

২০২২ সালে টেডের ক্রিস অ্যান্ডারসনকে তিনি বলেন, ‘আপনি যদি ভালো কাজের আসল প্রভাব নিয়ে ভাবেন, শুধু বাহ্যিক ভাবমূর্তি নয়, তাহলে দানশীলতা আসলে অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়।’

মাস্ক বলেন, টেসলা টেকসই জ্বালানির প্রসার ঘটাচ্ছে, স্পেসএক্স মানবজাতির দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে, আর নিউরালিংক মস্তিষ্কজনিত আঘাত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে সৃষ্ট অস্তিত্বগত ঝুঁকি মোকাবিলায় কাজ করছে।

তাঁর ব্যবসাগুলোই মানবকল্যাণের এক ধরনের দান বলে মনে করেন ইলন মাস্ক। তিনি বলেন, ‘যদি দানশীলতার অর্থ হয় মানবতার প্রতি ভালোবাসা, তবে এগুলোই দানশীলতা।’

বড় বড় মানুষদের নিয়ে কত কিংবদন্তি যে ছড়িয়ে থাকে! তলস্তোয় তো বড় মানুষই ছিলেন, তাঁকে নিয়েও তাই রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। অনেকেই সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। প্রশ্ন করেননি। পড়ে দেখেননি। খোঁজ নেননি। আজ তাঁত জন্মদিনে সে রকমই কিছু কিংবদন্তি নিয়ে কথা বলব। হয়তো এরই মধ্যে অনেকে তা জেনে গেছেন।

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

১৫ ঘণ্টা আগে

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না।

৩ দিন আগে

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে।

৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না। প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদেরের ছেলের নাম হাজী মাখন। তাঁর নামেই ব্যবসার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সত্তর বছরের বেশি আবদুল কাদেরের এই ব্যবসার বয়স। পঞ্চাশের দশক থেকে তিন প্রজন্ম ধরে চলছে পারিবারিক এই ব্যবসা। একসময় ১ পয়সা কি ২ পয়সায় এক প্লেট মাখন বিরিয়ানি খাওয়া যেত। এখন খেতে হলে শ দেড়েক টাকা তো লাগবেই। পোলাওয়ের চালের সঙ্গে গরুর মাংসের মাখো মাখো এই বিরিয়ানি খেতে কিন্তু একেবারেই মাখন!

ছবি: হাসান রাজা

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না। প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদেরের ছেলের নাম হাজী মাখন। তাঁর নামেই ব্যবসার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সত্তর বছরের বেশি আবদুল কাদেরের এই ব্যবসার বয়স। পঞ্চাশের দশক থেকে তিন প্রজন্ম ধরে চলছে পারিবারিক এই ব্যবসা। একসময় ১ পয়সা কি ২ পয়সায় এক প্লেট মাখন বিরিয়ানি খাওয়া যেত। এখন খেতে হলে শ দেড়েক টাকা তো লাগবেই। পোলাওয়ের চালের সঙ্গে গরুর মাংসের মাখো মাখো এই বিরিয়ানি খেতে কিন্তু একেবারেই মাখন!

ছবি: হাসান রাজা

বড় বড় মানুষদের নিয়ে কত কিংবদন্তি যে ছড়িয়ে থাকে! তলস্তোয় তো বড় মানুষই ছিলেন, তাঁকে নিয়েও তাই রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। অনেকেই সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। প্রশ্ন করেননি। পড়ে দেখেননি। খোঁজ নেননি। আজ তাঁত জন্মদিনে সে রকমই কিছু কিংবদন্তি নিয়ে কথা বলব। হয়তো এরই মধ্যে অনেকে তা জেনে গেছেন।

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

১৫ ঘণ্টা আগে

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার।

৩ দিন আগে

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে।

৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে। লেখাতে কিন্তু একটা জিনিস থাকা উচিত বলে আমার মনে হয়—হিউমার। রসবোধ থাকা উচিত, প্রত্যেকের লেখাতেই। যে ভিক্ষা করছে তাকে যদি ফলো করি, দেখা যাবে একটা সময়ে একটা হাসির কথা বলছে, একটা সময়ে একটা ভঙ্গি করল যেটা হাসির ভঙ্গি। সব সময়ই তাকে যদি এভাবে কষ্টকরভাবে দেখি, ঠিক না। ওর লেখাতে হাসিটা নেই। কায়েস আহমেদের লেখা আমার ভালো লাগত।

মঞ্জু সরকারের লেখা ভালো। আমার ভালো লাগে। সুশান্ত মজুমদারের কিছু লেখা আছে, খুব সিরিয়াসলি লিখেছে, খুব সিরিয়াসলি। বোঝা যায় আরকি। সিরিয়াস লিখলেও এখনো পর্যন্ত বলা চলে না যে ছোটগল্প লেখক হয়েছে। মঈনুল আহসান সাবের সো সো। একটা কথা কি, এদের সময় থেকে লেখকেরা প্রচণ্ড লোভী হয়ে পড়ল, তাই যা হবার হয়েছে। লোভী লোকের দ্বারা গল্প হয় না।

সমরেশ বসু ভার্সেটাইল লেখক। ভার্সেটাইল বলছি এ জন্য যে, উনি যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তা ওই লোকই। যেমন, রাস্তায় পড়ে থাকাদের নিয়ে তিনটা বই আছে ওনার। তিনটা কি দুটি হবে। অথচ মনে হবে ওদেরই ভাষা। ওদেরই জীবন, অসাধারণ। অন্য বইও লিখেছেন, সুন্দর।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা আমার প্রথমেই খুব ভালো লেগেছিল, ওনার ভাষার জন্য। এত মেদহীন ভাষা বোধ হয় কারও নেই, এটা আমার মনে হয়েছিল। আমার মনে আছে, প্রায় টেক্সটের মতো বইটা (গড় শ্রীখন্ড) পড়তাম। অনেক মোটা বই। খুব ভালো লেগেছিল বইটা পড়ে।

সূত্র: প্রশান্ত মৃধা ও হামিম কামরুল হকের গ্রহণ করা কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হকের সাক্ষাৎকার, ‘হিরণ্ময় কথকতা’, পৃষ্ঠা ৬০-৬১

কমলকুমার মজুমদারের বই উচ্চারণ করে পড়লে, দাঁড়ি-কমা মেলে পড়া গেলে, বোঝা যায় যে, কী আশ্চর্য সুন্দর লেখা! কী বলব, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর লেখা পড়ে। হাসান আজিজুল হকের লেখাও ভালোই লাগে, তাঁর লেখাতে একটা ত্রুটি আছে। লেখাতে কিন্তু একটা জিনিস থাকা উচিত বলে আমার মনে হয়—হিউমার। রসবোধ থাকা উচিত, প্রত্যেকের লেখাতেই। যে ভিক্ষা করছে তাকে যদি ফলো করি, দেখা যাবে একটা সময়ে একটা হাসির কথা বলছে, একটা সময়ে একটা ভঙ্গি করল যেটা হাসির ভঙ্গি। সব সময়ই তাকে যদি এভাবে কষ্টকরভাবে দেখি, ঠিক না। ওর লেখাতে হাসিটা নেই। কায়েস আহমেদের লেখা আমার ভালো লাগত।

মঞ্জু সরকারের লেখা ভালো। আমার ভালো লাগে। সুশান্ত মজুমদারের কিছু লেখা আছে, খুব সিরিয়াসলি লিখেছে, খুব সিরিয়াসলি। বোঝা যায় আরকি। সিরিয়াস লিখলেও এখনো পর্যন্ত বলা চলে না যে ছোটগল্প লেখক হয়েছে। মঈনুল আহসান সাবের সো সো। একটা কথা কি, এদের সময় থেকে লেখকেরা প্রচণ্ড লোভী হয়ে পড়ল, তাই যা হবার হয়েছে। লোভী লোকের দ্বারা গল্প হয় না।

সমরেশ বসু ভার্সেটাইল লেখক। ভার্সেটাইল বলছি এ জন্য যে, উনি যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তা ওই লোকই। যেমন, রাস্তায় পড়ে থাকাদের নিয়ে তিনটা বই আছে ওনার। তিনটা কি দুটি হবে। অথচ মনে হবে ওদেরই ভাষা। ওদেরই জীবন, অসাধারণ। অন্য বইও লিখেছেন, সুন্দর।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা আমার প্রথমেই খুব ভালো লেগেছিল, ওনার ভাষার জন্য। এত মেদহীন ভাষা বোধ হয় কারও নেই, এটা আমার মনে হয়েছিল। আমার মনে আছে, প্রায় টেক্সটের মতো বইটা (গড় শ্রীখন্ড) পড়তাম। অনেক মোটা বই। খুব ভালো লেগেছিল বইটা পড়ে।

সূত্র: প্রশান্ত মৃধা ও হামিম কামরুল হকের গ্রহণ করা কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হকের সাক্ষাৎকার, ‘হিরণ্ময় কথকতা’, পৃষ্ঠা ৬০-৬১

বড় বড় মানুষদের নিয়ে কত কিংবদন্তি যে ছড়িয়ে থাকে! তলস্তোয় তো বড় মানুষই ছিলেন, তাঁকে নিয়েও তাই রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। অনেকেই সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। প্রশ্ন করেননি। পড়ে দেখেননি। খোঁজ নেননি। আজ তাঁত জন্মদিনে সে রকমই কিছু কিংবদন্তি নিয়ে কথা বলব। হয়তো এরই মধ্যে অনেকে তা জেনে গেছেন।

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

১৯৪৩ সালে তৈরি একটি হাতঘড়ি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ল। এর আগে ২০১৬ সালে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি ঘড়ি হিসেবে রেকর্ড গড়ে এই ঘড়িটি। এবার আরও বেশি দামে ঘড়িটি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে নিলাম প্রতিষ্ঠান ফিলিপস।

১৫ ঘণ্টা আগে

এত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইলন মাস্ক কী করেন, এ নিয়ে অনেক জল্পনা চলে বছরজুড়েই। তিনি নতুন করে আরও একটি ঘোষণা দেন এবং আবারও উঠে আসে এই আলোচনা। তবুও মাস্কের দাবি, তাঁর জীবনযাপন বেশ সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। ২০২১ সালে একবার মাস্ক জানান, টেক্সাসে যে ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি থাকেন, সেটির মূল্য মাত্র ৫০ হাজার ডলার।

৩ দিন আগে

‘হাজী মাখন বিরানী’ বা ‘হাজী মাখন পোলাও’—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের দোকান ওই দুইটাই; পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের নাসিরুদ্দিন লেনে। না, মাখন দিয়ে তাদের পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করা হয় না।

৩ দিন আগে