মোশাররফ তানসেন

একজন শিক্ষকের জন্ম হয় কীভাবে? শুধু একটি নিয়োগপত্র কিংবা একটি প্রশিক্ষণ সনদ পেলেই কি তিনি শিক্ষক হয়ে ওঠেন? নাকি তার আগে-পরে থাকে একটি দীর্ঘ পথচলা, আত্মমর্যাদাবোধ ও দায়বদ্ধতার ধ্যান? আমরা যখন শিক্ষাব্যবস্থার সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন হই, তখন প্রশ্নটি অবধারিতভাবে সামনে আসে—এই শিক্ষকের জন্মপর্ব আমরা কীভাবে দেখছি?

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাকাঠামোতে একজন শিক্ষক হয়ে ওঠার যাত্রাপথ বেশ জটিল, বৈচিত্র্যপূর্ণ, ক্ষেত্রবিশেষে বিভ্রান্তিকরও বটে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক হওয়ার জন্য পৃথক সংস্থা, প্রশিক্ষণ ও মানদণ্ড কার্যকর রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে বহুস্তরীয় অসংগতি, নীতিগত দ্বৈততা এবং বাস্তবিক অকার্যকারিতার কারণে ‘একজন আদর্শ শিক্ষক গড়ে তোলার’ যে অভিপ্রায়, তা প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে শিক্ষকের মানোন্নয়নের কথা বারবার এসেছে। কিন্তু সেই ‘মান’ নির্ধারণের পরিকাঠামো কতটা দৃঢ় ছিল? ১৯৭৪ সালের শিক্ষানীতিতে শিক্ষককে ‘সামাজিক পরিবর্তনের দূত’ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। তবু সেই নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। পরবর্তী দশকগুলোতে বারবার প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে এর প্রভাব সীমিত রয়ে গেছে।

একসময় টিটিসিগুলো (টিচার্স ট্রেনিং কলেজ) ছিল সরকারি ও বেসরকারি স্কুলশিক্ষকদের মূল প্রশিক্ষণকেন্দ্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর অনেকগুলোতেই মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি নায়েম (ন্যাশনাল একাডেমি ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট) মূলত সরকারি কলেজের শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কাজ করলেও, সেখানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। একদিকে যখন ‘মুক্তপাঠ’ ও ‘নিশ্চয়তা প্রশিক্ষণ’ জাতীয় অনলাইন কোর্স চালু হয়, তখন অপরদিকে প্রশিক্ষণের মানবিক ও অন্তর্দৃষ্টিনির্ভর দিকগুলো হারিয়ে যেতে থাকে।

বর্তমানে শিক্ষক হতে হলে এনটিআরসিএর নিবন্ধন পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয়। এটিকে শিক্ষক হওয়ার প্রথম ধাপ ধরা হয়। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও চাকরি পাওয়া নিশ্চিত নয়।

আবার অনেকেই কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই শিক্ষক হয়ে যান এবং পরে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহী হন না। এই প্রক্রিয়া শিক্ষাকে প্রতিযোগিতায় পরিণত করেছে—প্রশিক্ষণ একটি শর্ত নয়, বরং একটি জটিলতা।

এনটিআরসিএ পরীক্ষায় সফল ব্যক্তিরা চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য অপেক্ষা করেন বছরের পর বছর। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে পড়াতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলেন না। এই সময়ের মধ্যে কোনো প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক নয়। ফলে একজন সম্ভাব্য শিক্ষককে আমরা কেবল পরীক্ষার প্রস্তুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি, ভাবনার বা চরিত্র গঠনের সুযোগ দিচ্ছি না।

একটি গভীর অসাম্য আমাদের শিক্ষক প্রস্তুতিতে বিদ্যমান—অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য। রাজধানীকেন্দ্রিক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার প্রাধান্য এত বেশি যে মফস্বল কিংবা প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীরা ও সম্ভাব্য শিক্ষকেরা শুরুতেই পিছিয়ে পড়েন। ঢাকার অভিজাত কোচিং সেন্টারগুলো হয়ে উঠেছে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার অলিখিত নির্ধারক। যাঁরা অর্থ ব্যয় করে কোচিং করতে পারেন, তাঁরাই লিখিত ও এমসিকিউ পরীক্ষায় সুবিধা পান। অথচ এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষণ দক্ষতা নয়, মুখস্থবিদ্যার ও কৌশলগত প্রশ্নপাঠই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

একজন গ্রামীণ তরুণ যখন শিক্ষক হতে চান, তখন তাঁর সামনে থাকে অনিশ্চয়তা, জটিলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক উপেক্ষা। তিনি একজন নিবন্ধিত পরীক্ষার্থী হতে পারেন, কিন্তু যদি নিয়োগ না পান, তবে বছরের পর বছর ধরে নিজেকে একজন ‘প্রত্যাশিত শিক্ষক’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে কাটাতে হয়। এই প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত হতাশায় রূপ নেয়। আবার নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় কিংবা পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা না থাকায় তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন এক অনভিজ্ঞ শ্রেণিনেতা—একজন ‘নামমাত্র শিক্ষক’।

আরেকটি বড় সংকট হলো নারী শিক্ষক হওয়ার কাঠামোগত বাধা ও সামাজিক প্রতিকূলতা। যদিও বর্তমানে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে, তবু নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিগত সহায়তা খুবই সীমিত। বিশেষত, গ্রামীণ এলাকায় নারী শিক্ষকদের নিরাপত্তা, আবাসন ও পরিবহন সমস্যা একটি অদৃশ্য বাধা হয়ে রয়ে গেছে। একজন যোগ্য নারী যখন শহরের বাইরে শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়োগ পান, তখন তাঁর পেশাগত পথযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয় কেবল পরিবেশগত কারণে, যা শিক্ষাকাঠামোর এক চরম ব্যর্থতা।

শিক্ষকের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে আমরা এখন ‘পরিবর্তনের প্রতীক’ হিসেবে দেখাতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষক গড়ে তোলা সম্ভব কি? অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম যেমন মুক্তপাঠ, তেমন এমওওসি-ভিত্তিক কোর্সগুলো তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের জন্য সহায়ক হলেও বাস্তবিক প্রয়োগদক্ষতা, শ্রেণিকক্ষে নেতৃত্ব, মানবিক সংবেদনশীলতা—এসব গুণের বিকাশ ঘটাতে পারে না।

শিক্ষক মানে কেবল পাঠদানের যন্ত্র নন; তাঁর মধ্যে থাকতে হয় একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুপ্রেরণা, যা ছাত্রের মনে প্রশ্ন জাগায়। আর এই অনুপ্রেরণা জন্ম নেয় নিবিড় পাঠ ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে। কিন্তু যখন ‘শিক্ষক’ একটি রুটিনবাঁধা সরকারি চাকরিতে রূপান্তরিত হয়, তখন সেই অনুপ্রেরণার জায়গাটি ফাঁকা হয়ে পড়ে।

আজ যে তরুণ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, তিনি হয়তো ক্লাসে প্রজেক্টরের বোতাম চাপতে পারেন, পিডিএফ চালাতে পারেন, গুগল ফর্ম বানাতে পারেন—কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যদি কোনো শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে, তার উত্তর দিতে হয়তো তিনি ইতস্তত করবেন। কারণ, পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগৎ নিয়ে তাঁর প্রস্তুতি নেই। তাঁকে সেইভাবে তৈরি করা হয়নি।

বাংলাদেশে শিক্ষকতা ধীরে ধীরে পেশার চেয়ে চাকরি হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। বিসিএস শিক্ষক ক্যাডার, সরকারি স্কুলের নিয়োগ, এমপিওভুক্ত স্কুলে চাকরির প্রতিযোগিতা—সবকিছুতেই আমরা শিক্ষককে একজন সরকারি চাকরিজীবীর কাঠামোতে ফেলে দিচ্ছি। এতে করে শিক্ষকতা পেশার সেই আদর্শিক, মানবিক ও নৈতিক ভূমিকা ভোঁতা হয়ে পড়ছে। শিক্ষকের ‘মানুষ গড়ার কারিগর’ পরিচয় আজ হাস্যরসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নেন না, কারণ সমাজে শিক্ষকতা মানেই এখন ‘কম পারিশ্রমিক, কম মর্যাদা, বেশি দায়িত্ব’। যেসব তরুণ শিক্ষক হতে চান, তাঁদের অধিকাংশই একটি ‘নিরাপদ সরকারি চাকরি’ পাওয়ার আশায় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সেই সঙ্গে আছে আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক অবমূল্যায়ন ও পদোন্নতির দমবন্ধ পরিবেশ।

এ অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে—একজন শিক্ষার্থী, যিনি আজকের ছাত্র, তাঁকে যদি এমন কোনো শিক্ষক পড়ান, যিনি নিজেই এই পেশাকে অপছন্দ করেন, তাহলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

আমরা যদি সত্যিই একটি মানবিক ও প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, তাহলে শিক্ষকের প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে তিনটি স্তরে:

প্রথমত, শিক্ষক হওয়া একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির বিষয়। একটি নির্দিষ্ট সংস্থা বা জাতীয় কাউন্সিলের অধীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ও লাইসেন্সিং ব্যবস্থা থাকা জরুরি, যাতে শিক্ষক শুধু পরীক্ষায় পাস করেই নন, ধারাবাহিক পেশাগত বিকাশের মাধ্যমে গড়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি নৈতিক প্রস্তুতি ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতাকে প্রশিক্ষণের অংশ করতে হবে। শিক্ষকের মানে কেবল পাঠদাতা নন, তিনি একজন মূল্যবোধ নির্মাতা। সেই অর্থে তাঁর মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, গণতান্ত্রিক মানসিকতা ও সহানুভূতির চর্চা থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষকতার মর্যাদা ও আর্থিক নিরাপত্তা বাড়ানো না গেলে মেধাবীরা এই পেশা বেছে নেবেন না। শিক্ষকের পদমর্যাদা, বেতন, অবসর সুবিধা—সবকিছুই পুনর্বিবেচনা জরুরি। একই সঙ্গে তাঁকে স্কুল পর্যায়েই গবেষণা, পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন এবং শিক্ষা নেতৃত্বে যুক্ত করতে হবে।

আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু সেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ যাঁদের হাতে গড়ে উঠবে—সেই শিক্ষকদের প্রস্তুতির ভিত্তি যদি হয় ভঙ্গুর, যদি তা হয় মুখস্থভিত্তিক, নিয়োগনির্ভর অথবা শুধু প্রযুক্তিনির্ভর—তবে আমরা কেবল ভবিষ্যতের সংকটকেই ডেকে আনছি।

শিক্ষক প্রস্তুতি তাই শুধু নিয়োগের বিষয় নয়, এটি একটি নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিয়োগ। আজকের শিক্ষার্থীর মনন, অনুভব, প্রশ্ন করার শক্তি, মূল্যবোধ—সবকিছু নির্ভর করে যাঁর ওপর, সেই শিক্ষককে যদি আমরা যথাযথভাবে গড়তে না পারি, তবে শিক্ষানীতির ভাষা যতই আলংকারিক হোক, তার বাস্তবিক ভিত্তি থাকবে না।

শিক্ষা এক দিনে বদলায় না। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কার একদিন শুরু করতে হয়। সেই শুরুটা হওয়া উচিত একজন শিক্ষককে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে।

লেখক: সাবেক কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মালালা ফান্ড

একজন শিক্ষকের জন্ম হয় কীভাবে? শুধু একটি নিয়োগপত্র কিংবা একটি প্রশিক্ষণ সনদ পেলেই কি তিনি শিক্ষক হয়ে ওঠেন? নাকি তার আগে-পরে থাকে একটি দীর্ঘ পথচলা, আত্মমর্যাদাবোধ ও দায়বদ্ধতার ধ্যান? আমরা যখন শিক্ষাব্যবস্থার সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন হই, তখন প্রশ্নটি অবধারিতভাবে সামনে আসে—এই শিক্ষকের জন্মপর্ব আমরা কীভাবে দেখছি?

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাকাঠামোতে একজন শিক্ষক হয়ে ওঠার যাত্রাপথ বেশ জটিল, বৈচিত্র্যপূর্ণ, ক্ষেত্রবিশেষে বিভ্রান্তিকরও বটে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক হওয়ার জন্য পৃথক সংস্থা, প্রশিক্ষণ ও মানদণ্ড কার্যকর রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে বহুস্তরীয় অসংগতি, নীতিগত দ্বৈততা এবং বাস্তবিক অকার্যকারিতার কারণে ‘একজন আদর্শ শিক্ষক গড়ে তোলার’ যে অভিপ্রায়, তা প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে শিক্ষকের মানোন্নয়নের কথা বারবার এসেছে। কিন্তু সেই ‘মান’ নির্ধারণের পরিকাঠামো কতটা দৃঢ় ছিল? ১৯৭৪ সালের শিক্ষানীতিতে শিক্ষককে ‘সামাজিক পরিবর্তনের দূত’ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। তবু সেই নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। পরবর্তী দশকগুলোতে বারবার প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে এর প্রভাব সীমিত রয়ে গেছে।

একসময় টিটিসিগুলো (টিচার্স ট্রেনিং কলেজ) ছিল সরকারি ও বেসরকারি স্কুলশিক্ষকদের মূল প্রশিক্ষণকেন্দ্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর অনেকগুলোতেই মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি নায়েম (ন্যাশনাল একাডেমি ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট) মূলত সরকারি কলেজের শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কাজ করলেও, সেখানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। একদিকে যখন ‘মুক্তপাঠ’ ও ‘নিশ্চয়তা প্রশিক্ষণ’ জাতীয় অনলাইন কোর্স চালু হয়, তখন অপরদিকে প্রশিক্ষণের মানবিক ও অন্তর্দৃষ্টিনির্ভর দিকগুলো হারিয়ে যেতে থাকে।

বর্তমানে শিক্ষক হতে হলে এনটিআরসিএর নিবন্ধন পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয়। এটিকে শিক্ষক হওয়ার প্রথম ধাপ ধরা হয়। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও চাকরি পাওয়া নিশ্চিত নয়।

আবার অনেকেই কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই শিক্ষক হয়ে যান এবং পরে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহী হন না। এই প্রক্রিয়া শিক্ষাকে প্রতিযোগিতায় পরিণত করেছে—প্রশিক্ষণ একটি শর্ত নয়, বরং একটি জটিলতা।

এনটিআরসিএ পরীক্ষায় সফল ব্যক্তিরা চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য অপেক্ষা করেন বছরের পর বছর। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে পড়াতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলেন না। এই সময়ের মধ্যে কোনো প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক নয়। ফলে একজন সম্ভাব্য শিক্ষককে আমরা কেবল পরীক্ষার প্রস্তুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি, ভাবনার বা চরিত্র গঠনের সুযোগ দিচ্ছি না।

একটি গভীর অসাম্য আমাদের শিক্ষক প্রস্তুতিতে বিদ্যমান—অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য। রাজধানীকেন্দ্রিক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার প্রাধান্য এত বেশি যে মফস্বল কিংবা প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীরা ও সম্ভাব্য শিক্ষকেরা শুরুতেই পিছিয়ে পড়েন। ঢাকার অভিজাত কোচিং সেন্টারগুলো হয়ে উঠেছে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার অলিখিত নির্ধারক। যাঁরা অর্থ ব্যয় করে কোচিং করতে পারেন, তাঁরাই লিখিত ও এমসিকিউ পরীক্ষায় সুবিধা পান। অথচ এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষণ দক্ষতা নয়, মুখস্থবিদ্যার ও কৌশলগত প্রশ্নপাঠই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

একজন গ্রামীণ তরুণ যখন শিক্ষক হতে চান, তখন তাঁর সামনে থাকে অনিশ্চয়তা, জটিলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক উপেক্ষা। তিনি একজন নিবন্ধিত পরীক্ষার্থী হতে পারেন, কিন্তু যদি নিয়োগ না পান, তবে বছরের পর বছর ধরে নিজেকে একজন ‘প্রত্যাশিত শিক্ষক’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে কাটাতে হয়। এই প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত হতাশায় রূপ নেয়। আবার নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় কিংবা পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা না থাকায় তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন এক অনভিজ্ঞ শ্রেণিনেতা—একজন ‘নামমাত্র শিক্ষক’।

আরেকটি বড় সংকট হলো নারী শিক্ষক হওয়ার কাঠামোগত বাধা ও সামাজিক প্রতিকূলতা। যদিও বর্তমানে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে, তবু নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিগত সহায়তা খুবই সীমিত। বিশেষত, গ্রামীণ এলাকায় নারী শিক্ষকদের নিরাপত্তা, আবাসন ও পরিবহন সমস্যা একটি অদৃশ্য বাধা হয়ে রয়ে গেছে। একজন যোগ্য নারী যখন শহরের বাইরে শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়োগ পান, তখন তাঁর পেশাগত পথযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয় কেবল পরিবেশগত কারণে, যা শিক্ষাকাঠামোর এক চরম ব্যর্থতা।

শিক্ষকের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে আমরা এখন ‘পরিবর্তনের প্রতীক’ হিসেবে দেখাতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষক গড়ে তোলা সম্ভব কি? অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম যেমন মুক্তপাঠ, তেমন এমওওসি-ভিত্তিক কোর্সগুলো তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের জন্য সহায়ক হলেও বাস্তবিক প্রয়োগদক্ষতা, শ্রেণিকক্ষে নেতৃত্ব, মানবিক সংবেদনশীলতা—এসব গুণের বিকাশ ঘটাতে পারে না।

শিক্ষক মানে কেবল পাঠদানের যন্ত্র নন; তাঁর মধ্যে থাকতে হয় একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুপ্রেরণা, যা ছাত্রের মনে প্রশ্ন জাগায়। আর এই অনুপ্রেরণা জন্ম নেয় নিবিড় পাঠ ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে। কিন্তু যখন ‘শিক্ষক’ একটি রুটিনবাঁধা সরকারি চাকরিতে রূপান্তরিত হয়, তখন সেই অনুপ্রেরণার জায়গাটি ফাঁকা হয়ে পড়ে।

আজ যে তরুণ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, তিনি হয়তো ক্লাসে প্রজেক্টরের বোতাম চাপতে পারেন, পিডিএফ চালাতে পারেন, গুগল ফর্ম বানাতে পারেন—কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যদি কোনো শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে, তার উত্তর দিতে হয়তো তিনি ইতস্তত করবেন। কারণ, পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগৎ নিয়ে তাঁর প্রস্তুতি নেই। তাঁকে সেইভাবে তৈরি করা হয়নি।

বাংলাদেশে শিক্ষকতা ধীরে ধীরে পেশার চেয়ে চাকরি হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। বিসিএস শিক্ষক ক্যাডার, সরকারি স্কুলের নিয়োগ, এমপিওভুক্ত স্কুলে চাকরির প্রতিযোগিতা—সবকিছুতেই আমরা শিক্ষককে একজন সরকারি চাকরিজীবীর কাঠামোতে ফেলে দিচ্ছি। এতে করে শিক্ষকতা পেশার সেই আদর্শিক, মানবিক ও নৈতিক ভূমিকা ভোঁতা হয়ে পড়ছে। শিক্ষকের ‘মানুষ গড়ার কারিগর’ পরিচয় আজ হাস্যরসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নেন না, কারণ সমাজে শিক্ষকতা মানেই এখন ‘কম পারিশ্রমিক, কম মর্যাদা, বেশি দায়িত্ব’। যেসব তরুণ শিক্ষক হতে চান, তাঁদের অধিকাংশই একটি ‘নিরাপদ সরকারি চাকরি’ পাওয়ার আশায় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সেই সঙ্গে আছে আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক অবমূল্যায়ন ও পদোন্নতির দমবন্ধ পরিবেশ।

এ অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে—একজন শিক্ষার্থী, যিনি আজকের ছাত্র, তাঁকে যদি এমন কোনো শিক্ষক পড়ান, যিনি নিজেই এই পেশাকে অপছন্দ করেন, তাহলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

আমরা যদি সত্যিই একটি মানবিক ও প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, তাহলে শিক্ষকের প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে তিনটি স্তরে:

প্রথমত, শিক্ষক হওয়া একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির বিষয়। একটি নির্দিষ্ট সংস্থা বা জাতীয় কাউন্সিলের অধীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ও লাইসেন্সিং ব্যবস্থা থাকা জরুরি, যাতে শিক্ষক শুধু পরীক্ষায় পাস করেই নন, ধারাবাহিক পেশাগত বিকাশের মাধ্যমে গড়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি নৈতিক প্রস্তুতি ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতাকে প্রশিক্ষণের অংশ করতে হবে। শিক্ষকের মানে কেবল পাঠদাতা নন, তিনি একজন মূল্যবোধ নির্মাতা। সেই অর্থে তাঁর মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, গণতান্ত্রিক মানসিকতা ও সহানুভূতির চর্চা থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষকতার মর্যাদা ও আর্থিক নিরাপত্তা বাড়ানো না গেলে মেধাবীরা এই পেশা বেছে নেবেন না। শিক্ষকের পদমর্যাদা, বেতন, অবসর সুবিধা—সবকিছুই পুনর্বিবেচনা জরুরি। একই সঙ্গে তাঁকে স্কুল পর্যায়েই গবেষণা, পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন এবং শিক্ষা নেতৃত্বে যুক্ত করতে হবে।

আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু সেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ যাঁদের হাতে গড়ে উঠবে—সেই শিক্ষকদের প্রস্তুতির ভিত্তি যদি হয় ভঙ্গুর, যদি তা হয় মুখস্থভিত্তিক, নিয়োগনির্ভর অথবা শুধু প্রযুক্তিনির্ভর—তবে আমরা কেবল ভবিষ্যতের সংকটকেই ডেকে আনছি।

শিক্ষক প্রস্তুতি তাই শুধু নিয়োগের বিষয় নয়, এটি একটি নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিয়োগ। আজকের শিক্ষার্থীর মনন, অনুভব, প্রশ্ন করার শক্তি, মূল্যবোধ—সবকিছু নির্ভর করে যাঁর ওপর, সেই শিক্ষককে যদি আমরা যথাযথভাবে গড়তে না পারি, তবে শিক্ষানীতির ভাষা যতই আলংকারিক হোক, তার বাস্তবিক ভিত্তি থাকবে না।

শিক্ষা এক দিনে বদলায় না। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কার একদিন শুরু করতে হয়। সেই শুরুটা হওয়া উচিত একজন শিক্ষককে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে।

লেখক: সাবেক কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মালালা ফান্ড

সম্প্রতি ঢাকায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনে জাপানি বিনিয়োগ পরামর্শক তাকাও হিরোসে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির জন্য অশনিসংকেত দিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট ভাষ্য, তাঁরা দ্রুত মুনাফার খোঁজে থাকা আগ্রাসী বিনিয়োগকারী, খামখেয়ালিও।

৮ ঘণ্টা আগে

২২শে শ্রাবণ (৬ আগস্ট) ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪তম মৃত্যুবার্ষিকী। ওই দিন বাংলা একাডেমি ও ছায়ানট কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ওই দুই প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

২১ ঘণ্টা আগে

খবরটা শুনে হাসব না কাঁদব, বুঝতে পারছি না। বসুন্ধরা শপিং মলে যুথী নামে যে চোর ধরা পড়েছেন, তিনি নাকি আন্তজেলা পকেটমার চক্রের নেতৃত্বে আছেন! তার মানে পকেটমারদেরও সংগঠন রয়েছে এবং তাতে নেতা ও কর্মীও রয়েছেন।

২১ ঘণ্টা আগে

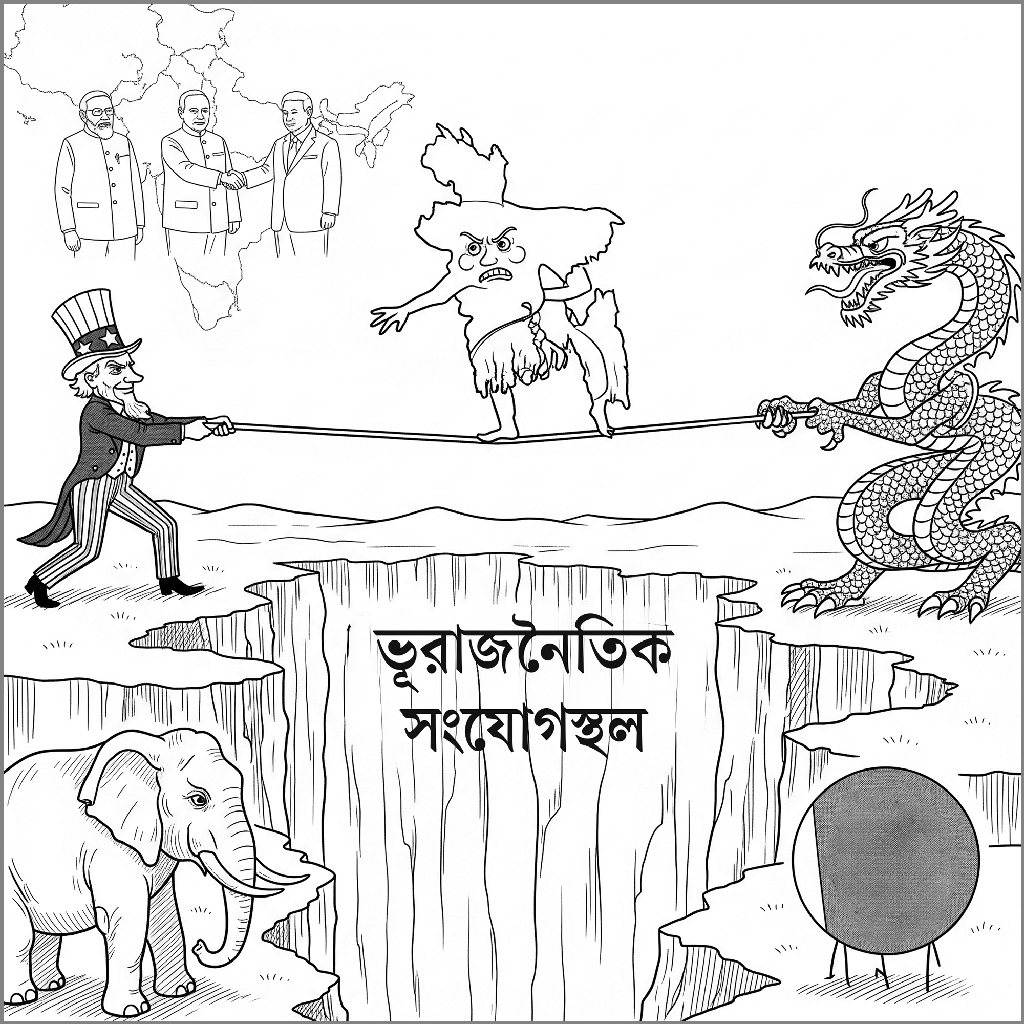

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক গভীর রূপান্তরের ভেতর দিয়ে গেছে। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলের পরিণতিতে যখন দেশে একধরনের দমন-পীড়ন ও এককেন্দ্রিক ক্ষমতার গঠন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তখন নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও নাগরিক সমাজ মিলে গড়ে তোলে এক অভাবিত প্রতিরোধ,

২ দিন আগে