আহমেদ শমসের

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংস্কারের কথা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। বিভিন্ন পক্ষ থেকে দাবি তোলা হচ্ছে, এবার সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে আর পুরোনো শাসনপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি সত্যিই কোনো পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছি? নাকি কেবল নতুন মোড়কে পুরোনো ধারাতেই পথ চলছি?

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়, কিন্তু শাসনের ধরন বদলায় না। যাঁরা বিরোধী দলে থাকেন, তাঁরা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেন; আর যাঁরা ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা একই পুরোনো কৌশলে শাসন চালিয়ে যান। এ যেন একটি চক্র, যার কোনো পরিসমাপ্তি নেই।

বর্তমান ক্ষমতাসীন পক্ষের বক্তব্যে পরিবর্তনের আশা থাকলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি পুরোনো ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে না? প্রশাসনিক কঠোরতা কিংবা জনবিচ্ছিন্ন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কি সত্যিই গণতান্ত্রিক সংস্কার সম্ভব? বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্রকৃত রাজনৈতিক সংস্কার তখনই সম্ভব, যখন সংস্কারের উদ্যোগ রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আসবে। শুধু প্রশাসনিক নির্দেশনা দিয়ে বা কঠোর নিয়ম চাপিয়ে দিয়ে কোনো টেকসই পরিবর্তন আনা যায় না। সংস্কারের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রকৃত সংলাপ, পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে ঐকমত্য এবং সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় তা কতটা ঘটছে? ঐকমত্যের জন্য আহূত সভায়ও কি অনৈক্যের সুর ধ্বনিত হচ্ছে না?

রাজনৈতিক সংস্কারের নামে ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত উপেক্ষা করা—এসব কি গণতন্ত্রের ভিত শক্ত করার নমুনা? গণতন্ত্র তখনই কার্যকর হয়, যখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও স্বচ্ছতা থাকে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানের কোনো নির্মোহ চেষ্টা কি হয়েছে? দোষারোপ করা হয়, পুনরায় যাতে দোষ সংঘটিত না হয় তার উপায় খোঁজা হয় না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রশ্ন ওঠে—সংস্কারের নামে কি কেবল শাসনের ধরন বদলানো হচ্ছে, নাকি সত্যিকারের কোনো পরিবর্তন আনা হচ্ছে?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিগত ১৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ক্ষমতাসীনরা যে নীতি অনুসরণ করেছেন, তা কি সত্যিই গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছে? নাকি কেবল ক্ষমতা ধরে রাখার একটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের আরও পেছনে যেতে হবে—মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতার লড়াই ছিল না, এটি ছিল গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের জন্য একটি সংগ্রাম। কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছে, সেই সংগ্রামের মূল চেতনা থেকে আমরা ক্রমেই সরে গেছি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কোনো সরকারই ত্রুটিমুক্ত সুশাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পথে হাঁটেনি। কম সময় ক্ষমতায় থাকলে কম অপশাসন এবং বেশি সময় ক্ষমতায় থাকলে বেশি অপশাসন—এই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন কিছুর স্লোগান দিয়ে পরিবর্তন ঘটলেও পুরোনোই এসে আবার জেঁকে ধরে।

ক্ষমতা বদল হলেও শাসনের ধরন একই থাকলে, সেটাকে কি প্রকৃত পরিবর্তন বলা যায়? রাজনৈতিক সংস্কার তখনই সম্ভব, যখন তা ভয় বা দমননীতির ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, অংশগ্রহণমূলক সংলাপের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আমাদের সামনে যে বাস্তবতা দাঁড়িয়ে আছে, তাতে এ প্রশ্ন থেকেই যায়—আমরা কি সত্যিই সংস্কারের পথে রয়েছি, নাকি কেবল পুরোনো শাসনব্যবস্থার নতুন সংস্করণ তৈরি করছি?

সময়ের দাবি হলো, সত্যিকারের সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ, পারস্পরিক আস্থা এবং জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন থাকা দরকার। অন্যথায়, যে পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, তা হয়তো কেবল কথার খেলাই থেকে যাবে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতার লড়াই ছিল না; এটি ছিল গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, সেই চেতনা থেকে আমরা ক্রমেই সরে গেছি। এই সরে যাওয়ার দায় আমরা সম্মিলিতভাবে স্বীকার না করলে আলো খুঁজে আমরা অন্ধকারই ফিরে পাব।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নির্বাচনব্যবস্থা বিতর্কিত হয়েছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছে, আর লুটপাটমূলক অর্থনীতি সমাজে বৈষম্য বাড়িয়েছে। অথচ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল সাম্য, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ফলে আজকের বাস্তবতা আমাদের প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে—আমরা কি আদৌ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পথে আছি?

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংস্কারের কথা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। বিভিন্ন পক্ষ থেকে দাবি তোলা হচ্ছে, এবার সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে আর পুরোনো শাসনপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি সত্যিই কোনো পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছি? নাকি কেবল নতুন মোড়কে পুরোনো ধারাতেই পথ চলছি?

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়, কিন্তু শাসনের ধরন বদলায় না। যাঁরা বিরোধী দলে থাকেন, তাঁরা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেন; আর যাঁরা ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা একই পুরোনো কৌশলে শাসন চালিয়ে যান। এ যেন একটি চক্র, যার কোনো পরিসমাপ্তি নেই।

বর্তমান ক্ষমতাসীন পক্ষের বক্তব্যে পরিবর্তনের আশা থাকলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি পুরোনো ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে না? প্রশাসনিক কঠোরতা কিংবা জনবিচ্ছিন্ন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কি সত্যিই গণতান্ত্রিক সংস্কার সম্ভব? বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্রকৃত রাজনৈতিক সংস্কার তখনই সম্ভব, যখন সংস্কারের উদ্যোগ রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আসবে। শুধু প্রশাসনিক নির্দেশনা দিয়ে বা কঠোর নিয়ম চাপিয়ে দিয়ে কোনো টেকসই পরিবর্তন আনা যায় না। সংস্কারের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রকৃত সংলাপ, পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে ঐকমত্য এবং সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় তা কতটা ঘটছে? ঐকমত্যের জন্য আহূত সভায়ও কি অনৈক্যের সুর ধ্বনিত হচ্ছে না?

রাজনৈতিক সংস্কারের নামে ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত উপেক্ষা করা—এসব কি গণতন্ত্রের ভিত শক্ত করার নমুনা? গণতন্ত্র তখনই কার্যকর হয়, যখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও স্বচ্ছতা থাকে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানের কোনো নির্মোহ চেষ্টা কি হয়েছে? দোষারোপ করা হয়, পুনরায় যাতে দোষ সংঘটিত না হয় তার উপায় খোঁজা হয় না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রশ্ন ওঠে—সংস্কারের নামে কি কেবল শাসনের ধরন বদলানো হচ্ছে, নাকি সত্যিকারের কোনো পরিবর্তন আনা হচ্ছে?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিগত ১৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ক্ষমতাসীনরা যে নীতি অনুসরণ করেছেন, তা কি সত্যিই গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছে? নাকি কেবল ক্ষমতা ধরে রাখার একটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের আরও পেছনে যেতে হবে—মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতার লড়াই ছিল না, এটি ছিল গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের জন্য একটি সংগ্রাম। কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছে, সেই সংগ্রামের মূল চেতনা থেকে আমরা ক্রমেই সরে গেছি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কোনো সরকারই ত্রুটিমুক্ত সুশাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পথে হাঁটেনি। কম সময় ক্ষমতায় থাকলে কম অপশাসন এবং বেশি সময় ক্ষমতায় থাকলে বেশি অপশাসন—এই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন কিছুর স্লোগান দিয়ে পরিবর্তন ঘটলেও পুরোনোই এসে আবার জেঁকে ধরে।

ক্ষমতা বদল হলেও শাসনের ধরন একই থাকলে, সেটাকে কি প্রকৃত পরিবর্তন বলা যায়? রাজনৈতিক সংস্কার তখনই সম্ভব, যখন তা ভয় বা দমননীতির ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, অংশগ্রহণমূলক সংলাপের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আমাদের সামনে যে বাস্তবতা দাঁড়িয়ে আছে, তাতে এ প্রশ্ন থেকেই যায়—আমরা কি সত্যিই সংস্কারের পথে রয়েছি, নাকি কেবল পুরোনো শাসনব্যবস্থার নতুন সংস্করণ তৈরি করছি?

সময়ের দাবি হলো, সত্যিকারের সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ, পারস্পরিক আস্থা এবং জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন থাকা দরকার। অন্যথায়, যে পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, তা হয়তো কেবল কথার খেলাই থেকে যাবে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতার লড়াই ছিল না; এটি ছিল গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, সেই চেতনা থেকে আমরা ক্রমেই সরে গেছি। এই সরে যাওয়ার দায় আমরা সম্মিলিতভাবে স্বীকার না করলে আলো খুঁজে আমরা অন্ধকারই ফিরে পাব।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নির্বাচনব্যবস্থা বিতর্কিত হয়েছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছে, আর লুটপাটমূলক অর্থনীতি সমাজে বৈষম্য বাড়িয়েছে। অথচ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল সাম্য, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ফলে আজকের বাস্তবতা আমাদের প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে—আমরা কি আদৌ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পথে আছি?

আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে এবং নির্বাচিত সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে দেশ পরিচালনা করবে—এ রকম বিশ্বাস নানা কারণেই দোদুল্যমান হয়ে উঠছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন শর্ত আরোপ করায় নির্বাচন নিয়ে একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।

২০ ঘণ্টা আগে

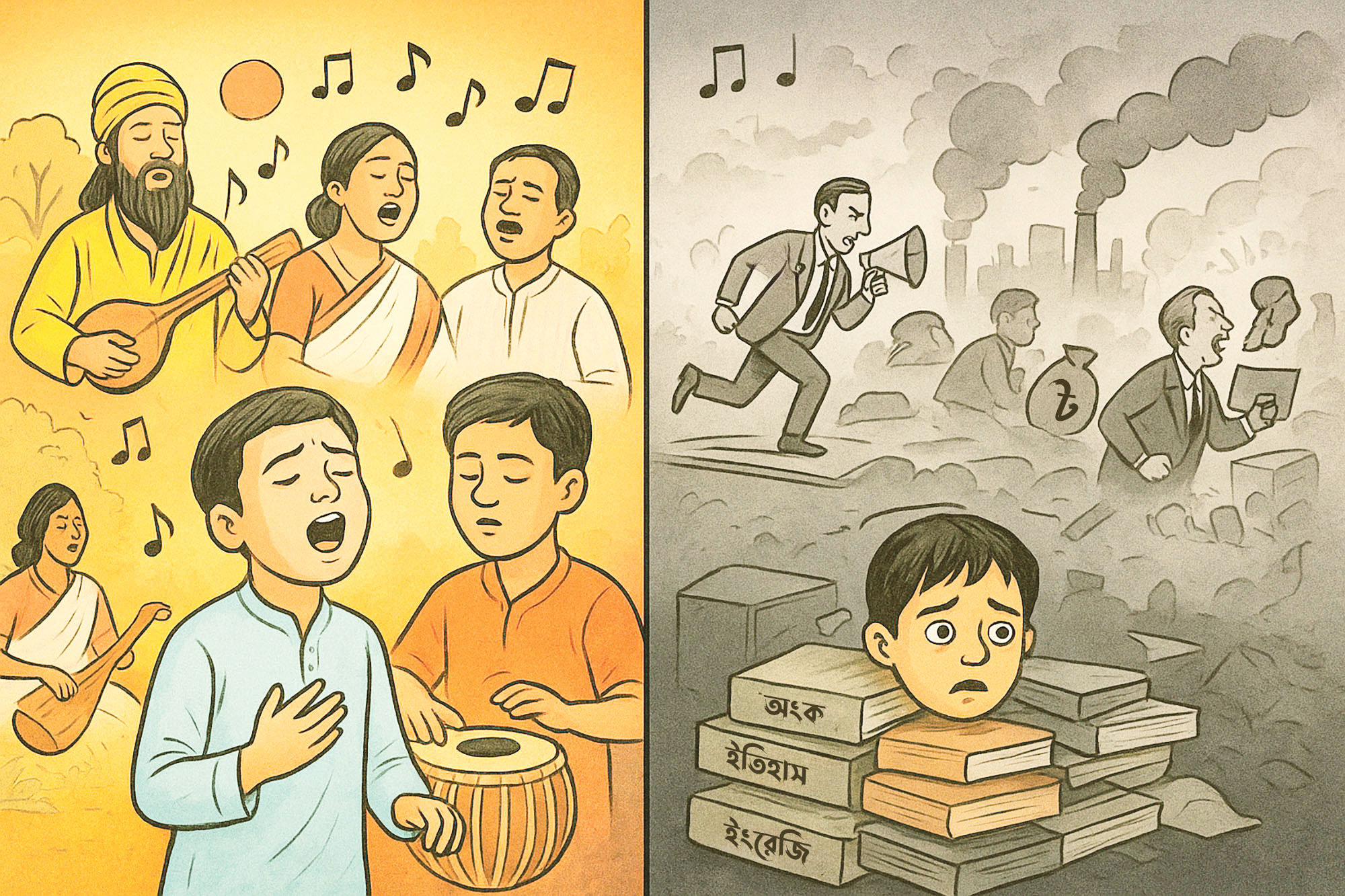

কয়েক সপ্তাহ থেকে ফেসবুক খুললে কম বয়সী দুটি ছেলের গান শুনতে পাচ্ছি। একজন গাইছে আর একজন তবলা বাজাচ্ছে। তারা দুই ভাই হবে—চেহারা দেখে সেটা অনুমান করা যায়। বড় ভাই গাইছে। কী অসম্ভব ভালো গলা! ভালো মানে, কণ্ঠে যেমন সুর আছে, তেমনি কণ্ঠের চর্চা আছে।

২১ ঘণ্টা আগে

কারাগারে বন্দীদের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থাকার কথা থাকলেও সেখানে সেই কারাবিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত এই অবৈধ লেনদেন দেশের কারাগারে অব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরে।

২১ ঘণ্টা আগে

ড. কামরুল হাসান মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যের ব্রুনেল ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পিএইচডি করেছেন। হামবোল্ট রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন জার্মানির পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

২ দিন আগে