আজকের পত্রিকা ডেস্ক

গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে রাজনৈতিক পালাবদলের হাওয়া বইছে। গত চার বছরে গণ-আন্দোলনের মুখে সরকার পতন হয়েছে তিনটি দেশে। বড় ধরনের আন্দোলন দেখেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গও। বিক্ষোভ হয়েছে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমারেও।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, আন্দোলনগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সবগুলো আন্দোলনের ধরনই প্রায় এককরকম। প্রথমে নির্দিষ্ট কোনো একটি দাবি আন্দোলন শুরু হয়। তারপর সেই দাবি মেনে না নেওয়া, আন্দোলন দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর মোতায়েন, সরকারের দায়িত্বশীলদের বেফাঁস মন্তব্যের জেরে তা বড় হয়ে রূপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। ফলস্বরূপ সরকার কিংবা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পতন হয়।

অনেকেই দক্ষিণ এশিয়ার এই সরকার পতন কিংবা সরকারবিরোধী আন্দোলনের ঢেউকে আরব বসন্তের সঙ্গে তুলনা করতে চান। দক্ষিণ এশিয়ার এই আন্দোলনের ঢেউ শুরু হয়েছিল ২০২২ সালে দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা থেকে। হাজার হাজার ক্ষুব্ধ জনতার আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ফেলে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন প্রেসিডেন্ট। মাত্র তিন বছর পর একই ধরনের আন্দোলন শুরু হয় বাংলাদেশেও। শুরুতে সরকারি চাকরিতে কোটার সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেফাঁস মন্তব্য আর শত শত ছাত্র-জনতার মৃত্যুতে সেই আন্দোলন রূপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। ফলে পতন হয় সরকারের।

বর্তমানে নেপালেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের জেরে শুরু হয় আন্দোলন। আন্দোলনের প্রথম দিনই ১৯ জন নিহত হলে আরও বড় আকার ধারণ করে তা।

পর্যবেক্ষকদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার তরুণ প্রজন্ম এখন শুধু সরকারের পদত্যাগ নয়, বরং নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি চায়। তারা বলেন, প্রতিটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল নির্দিষ্ট কোনো ইস্যু বা অসন্তোষকে কেন্দ্র করে। কিন্তু পরিণতিতে জনগণের ক্ষোভ গিয়ে ঠেকেছে শাসকগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সার্বিক অবিশ্বাসে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ক্ষমতাসীনরা বছরের পর বছর ধরে দুর্নীতি, বৈষম্য আর অদক্ষ শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে, ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

তরুণদের নেতৃত্বে হওয়া এসব আন্দোলন অনেক সময় ভয়াবহ সহিংসতার রূপ নিয়েছে, প্রাণহানি ঘটেছে শত শত মানুষের। আর সরকার পতনের পর দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক শূন্যতা, যেখানে অনির্বাচিত নেতৃত্ব ও দুর্বল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নতুন করে সংকট তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক পল স্ট্যানিল্যান্ড এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘শাসক শ্রেণিকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ হিসেবে দেখার যে ধারণা তৈরি হয়েছে, সেটিই বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকটের ভিত্তি তৈরি করেছে।’

নেপালে গত সোমবার বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীসহ তিন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হয়েছে। এরপরও এখনো শান্ত হয়নি পরিস্থিতি। পার্লামেন্ট ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবনসহ বিভিন্ন মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুর করছে বিক্ষোভকারীরা। চাপের মুখে প্রধানমন্ত্রী খড়গ প্রাসাদ ওলি পদত্যাগ করলেও নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত তিনিই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানা গেছে।

এদিকে, নতুন সরকারের কাঠামো এবং ক্ষমতার বিতরণ এখনো অনিশ্চিত। দেশবাসীর মধ্যে যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে যে প্রথাগত রাজনৈতিক শাসকশ্রেণীই পুনরায় ক্ষমতায় আসতে দর-কষাকষি শুরু করতে পারে। ২০১৫ সালের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকেই নেপালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সাধারণ চিত্র হয়ে উঠেছে। এবং এখন পর্যন্ত কোনো প্রধানমন্ত্রীই এক থেকে দুই বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি।

এর আগে, ২০০৬ সালেও এক সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে শেষ হয় নেপালের রাজতন্ত্র।

চলমান আন্দোলন নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ পল স্ট্যানিল্যান্ড মন্তব্য করেছেন, ‘এই সহিংসতা নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলেছে। এখন প্রধান প্রশ্ন হলো, নেপালে পুনরায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে কি না এবং একটি স্থিতিশীল ও কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হবে কি না।’

নেপালের জনগণ যদি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার থেকে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পেতে চায় তবে তাদের হতাশই হতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, দুই দেশেই সরকার পতনের পর অস্থিরতা বেড়েছে। সমস্যাগুলো আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের বয়স এক বছরের বেশি হয়ে গেলেও এখনো দেশে শৃঙ্খলা পুরোপুরিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। নির্বাচন কবে হবে তা নিয়েও কোনো তথ্য নিশ্চিত নয়। এ ছাড়া, দেশজুড়ে মব, বিশৃঙ্খলা তো রয়েছেই।

শ্রীলঙ্কায় ২০২২ সালে রাজাপক্ষে পরিবারের পতনের পর প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমেসিংহে দেশকে নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে গত বছর দেশটিতে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। ওই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেন মার্ক্সিস্ট আইনপ্রণেতা অণুরা কুমারা দিসানায়েক। তিনি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সরকারি দুর্নীতি নির্মূল এবং ক্ষমতাধর দুর্নীতিবাজদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

প্রায় এক বছর হয়ে এলেও দেশটির রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। দেশবাসী এখনো অর্থনৈতিক সংকট, মানবাধিকার সমস্যা এবং বৈদেশিক ঋণের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। কলম্বোর রাজনৈতিক বিশ্লেষক ভিরাগাথি থানাবালাসিংহম শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে বলেন, ‘প্রতিবাদকারীরা যে পরিবর্তনের আশা করেছিলেন, বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি।’

নেপালের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং যুব নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, প্রতিবেশী দেশের অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে দ্রুত সমাধান বা স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে না।

সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলন কেবল নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় সীমাবদ্ধ নয়; অঞ্চলটিতে অন্যান্য দেশেও জনবিক্ষোভের তরঙ্গ লক্ষ্য করা গেছে। সংসদ সদস্যদের সুবিধা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইন্দোনেশিয়ায়ও বড় বিক্ষোভ হয়েছে। ওই বিক্ষোভে নিহত হয়েছেন অন্তত সাতজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা মন্ত্রীদের পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় দেশটির প্রেসিডেন্ট।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ পল স্ট্যানিল্যান্ড মন্তব্য করেছেন, ‘অধিকাংশ আন্দোলন কোনো বড় পরিবর্তন ছাড়াই শেষ হয়, তবে নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতিতে ছোট ভুল বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আমি মনে করি, নেপাল দক্ষিণ এশিয়ার নতুন রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে।’

গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে রাজনৈতিক পালাবদলের হাওয়া বইছে। গত চার বছরে গণ-আন্দোলনের মুখে সরকার পতন হয়েছে তিনটি দেশে। বড় ধরনের আন্দোলন দেখেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গও। বিক্ষোভ হয়েছে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমারেও।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, আন্দোলনগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সবগুলো আন্দোলনের ধরনই প্রায় এককরকম। প্রথমে নির্দিষ্ট কোনো একটি দাবি আন্দোলন শুরু হয়। তারপর সেই দাবি মেনে না নেওয়া, আন্দোলন দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর মোতায়েন, সরকারের দায়িত্বশীলদের বেফাঁস মন্তব্যের জেরে তা বড় হয়ে রূপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। ফলস্বরূপ সরকার কিংবা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পতন হয়।

অনেকেই দক্ষিণ এশিয়ার এই সরকার পতন কিংবা সরকারবিরোধী আন্দোলনের ঢেউকে আরব বসন্তের সঙ্গে তুলনা করতে চান। দক্ষিণ এশিয়ার এই আন্দোলনের ঢেউ শুরু হয়েছিল ২০২২ সালে দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা থেকে। হাজার হাজার ক্ষুব্ধ জনতার আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ফেলে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন প্রেসিডেন্ট। মাত্র তিন বছর পর একই ধরনের আন্দোলন শুরু হয় বাংলাদেশেও। শুরুতে সরকারি চাকরিতে কোটার সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেফাঁস মন্তব্য আর শত শত ছাত্র-জনতার মৃত্যুতে সেই আন্দোলন রূপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। ফলে পতন হয় সরকারের।

বর্তমানে নেপালেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের জেরে শুরু হয় আন্দোলন। আন্দোলনের প্রথম দিনই ১৯ জন নিহত হলে আরও বড় আকার ধারণ করে তা।

পর্যবেক্ষকদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার তরুণ প্রজন্ম এখন শুধু সরকারের পদত্যাগ নয়, বরং নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি চায়। তারা বলেন, প্রতিটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল নির্দিষ্ট কোনো ইস্যু বা অসন্তোষকে কেন্দ্র করে। কিন্তু পরিণতিতে জনগণের ক্ষোভ গিয়ে ঠেকেছে শাসকগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সার্বিক অবিশ্বাসে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ক্ষমতাসীনরা বছরের পর বছর ধরে দুর্নীতি, বৈষম্য আর অদক্ষ শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে, ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

তরুণদের নেতৃত্বে হওয়া এসব আন্দোলন অনেক সময় ভয়াবহ সহিংসতার রূপ নিয়েছে, প্রাণহানি ঘটেছে শত শত মানুষের। আর সরকার পতনের পর দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক শূন্যতা, যেখানে অনির্বাচিত নেতৃত্ব ও দুর্বল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নতুন করে সংকট তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক পল স্ট্যানিল্যান্ড এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘শাসক শ্রেণিকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ হিসেবে দেখার যে ধারণা তৈরি হয়েছে, সেটিই বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকটের ভিত্তি তৈরি করেছে।’

নেপালে গত সোমবার বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীসহ তিন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হয়েছে। এরপরও এখনো শান্ত হয়নি পরিস্থিতি। পার্লামেন্ট ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবনসহ বিভিন্ন মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুর করছে বিক্ষোভকারীরা। চাপের মুখে প্রধানমন্ত্রী খড়গ প্রাসাদ ওলি পদত্যাগ করলেও নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত তিনিই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানা গেছে।

এদিকে, নতুন সরকারের কাঠামো এবং ক্ষমতার বিতরণ এখনো অনিশ্চিত। দেশবাসীর মধ্যে যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে যে প্রথাগত রাজনৈতিক শাসকশ্রেণীই পুনরায় ক্ষমতায় আসতে দর-কষাকষি শুরু করতে পারে। ২০১৫ সালের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকেই নেপালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সাধারণ চিত্র হয়ে উঠেছে। এবং এখন পর্যন্ত কোনো প্রধানমন্ত্রীই এক থেকে দুই বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি।

এর আগে, ২০০৬ সালেও এক সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে শেষ হয় নেপালের রাজতন্ত্র।

চলমান আন্দোলন নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ পল স্ট্যানিল্যান্ড মন্তব্য করেছেন, ‘এই সহিংসতা নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলেছে। এখন প্রধান প্রশ্ন হলো, নেপালে পুনরায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে কি না এবং একটি স্থিতিশীল ও কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হবে কি না।’

নেপালের জনগণ যদি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার থেকে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পেতে চায় তবে তাদের হতাশই হতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, দুই দেশেই সরকার পতনের পর অস্থিরতা বেড়েছে। সমস্যাগুলো আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের বয়স এক বছরের বেশি হয়ে গেলেও এখনো দেশে শৃঙ্খলা পুরোপুরিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। নির্বাচন কবে হবে তা নিয়েও কোনো তথ্য নিশ্চিত নয়। এ ছাড়া, দেশজুড়ে মব, বিশৃঙ্খলা তো রয়েছেই।

শ্রীলঙ্কায় ২০২২ সালে রাজাপক্ষে পরিবারের পতনের পর প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমেসিংহে দেশকে নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে গত বছর দেশটিতে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। ওই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেন মার্ক্সিস্ট আইনপ্রণেতা অণুরা কুমারা দিসানায়েক। তিনি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সরকারি দুর্নীতি নির্মূল এবং ক্ষমতাধর দুর্নীতিবাজদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

প্রায় এক বছর হয়ে এলেও দেশটির রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। দেশবাসী এখনো অর্থনৈতিক সংকট, মানবাধিকার সমস্যা এবং বৈদেশিক ঋণের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। কলম্বোর রাজনৈতিক বিশ্লেষক ভিরাগাথি থানাবালাসিংহম শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে বলেন, ‘প্রতিবাদকারীরা যে পরিবর্তনের আশা করেছিলেন, বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি।’

নেপালের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং যুব নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, প্রতিবেশী দেশের অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে দ্রুত সমাধান বা স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে না।

সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলন কেবল নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় সীমাবদ্ধ নয়; অঞ্চলটিতে অন্যান্য দেশেও জনবিক্ষোভের তরঙ্গ লক্ষ্য করা গেছে। সংসদ সদস্যদের সুবিধা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইন্দোনেশিয়ায়ও বড় বিক্ষোভ হয়েছে। ওই বিক্ষোভে নিহত হয়েছেন অন্তত সাতজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা মন্ত্রীদের পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় দেশটির প্রেসিডেন্ট।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ পল স্ট্যানিল্যান্ড মন্তব্য করেছেন, ‘অধিকাংশ আন্দোলন কোনো বড় পরিবর্তন ছাড়াই শেষ হয়, তবে নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতিতে ছোট ভুল বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আমি মনে করি, নেপাল দক্ষিণ এশিয়ার নতুন রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে।’

অন্টারিও রাজ্য সরকারের ওই বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে কার্নি বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। প্রেসিডেন্ট এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।’ কার্নি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য আমিই দায়ী এবং মার্কিন সরকারের সঙ্গে আমাদের পররাষ্ট্র সম্পর্কের জন্য ফেডারেল..

৮ ঘণ্টা আগে

ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে এক সেন্ট মূল্যের কয়েন ‘পেনি’ তৈরি বন্ধ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তৈরি হয়েছে খুচরা পয়সার সংকট। এতে জটিলতায় পড়েছে গ্যাস স্টেশন, ফাস্ট ফুড চেইন, সুপারস্টোরসহ সব খুচরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান।

৯ ঘণ্টা আগে

বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে ধূমপানের ওপর ‘প্রজন্মগত নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করেছে মালদ্বীপ। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তি এখন থেকে আর ধূমপান করতে পারবেন না।

১০ ঘণ্টা আগে

বছরের পর বছর প্রিন্স অ্যান্ড্রু ও এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নানা গুঞ্জন চললেও অনেকে তা ‘দুর্ভাগ্যজনক বন্ধুত্ব’ বলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সম্প্রতি ফাঁস হওয়া ই-মেইলে দেখা যায়, ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতেও প্রিন্স অ্যান্ড্রু এপস্টেইনকে লিখেছিলেন, ‘যোগাযোগ রাখো, আমরা আবার একসঙ্গে খেলব।’ অথচ প্রিন্স

১১ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষোভের কারণ হওয়া একটি শুল্কবিরোধী বিজ্ঞাপনের জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। এই বিজ্ঞাপন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করেছিল।

আজ শনিবার এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) শীর্ষ সম্মেলন শেষে দক্ষিণ কোরিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে কার্নি বলেন, ‘কানাডার বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে দর-কষাকষির জন্য আমিই দায়ী।’

অন্টারিও রাজ্য সরকারের ওই বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে কার্নি বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। প্রেসিডেন্ট এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।’

কার্নি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য আমিই দায়ী এবং মার্কিন সরকারের সঙ্গে আমাদের পররাষ্ট্র সম্পর্কের জন্য ফেডারেল সরকার দায়ী। কিছু ঘটনা ঘটে, কিন্তু ভালো-মন্দ উভয়ই আমাদের মেনে নিতে হয়। আমি এই ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছি।’

বিতর্কিত বিজ্ঞাপনটি তৈরি করেছিল কানাডার অন্টারিও রাজ্য সরকার। এতে ১৯৮০-এর দশকের একটি ভাষণ ব্যবহার করা হয়, যেখানে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান সতর্ক করেছিলেন, শুল্কনীতি ‘তীব্র বাণিজ্যযুদ্ধ’ ও বেকারত্ব ডেকে আনতে পারে।

এই বিজ্ঞাপন প্রচারের পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। ট্রাম্প প্রশাসন অভিযোগ করেছে, বিজ্ঞাপনটিতে রিগ্যানের বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তা ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে চলমান মামলার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

ওয়াশিংটন আরও অভিযোগ করে, বিজ্ঞাপনটি ‘ভুলভাবে রিগ্যানকে শুল্কবিরোধী হিসেবে দেখিয়েছে’, অথচ ট্রাম্পের দাবি, ‘রিগ্যান আসলে শুল্কের পক্ষে ছিলেন।’

বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে না নেওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসন কানাডার সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত করে এবং কানাডার পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। এ নিয়ে কানাডার পণ্যের ওপর মোট মার্কিন শুল্ক দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশ।

গতকাল শুক্রবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘আমার সঙ্গে কার্নির সম্পর্ক খুব ভালো, আমি তাঁকে পছন্দ করি, কিন্তু তারা যা করেছে, তা ভুল ছিল। বিজ্ঞাপনটি ভুয়া ছিল। রিগ্যান আসলে শুল্ক সমর্থন করতেন, আর তারা সেটিকে উল্টোভাবে দেখিয়েছে।’

যদিও অন্টারিওর ওই বিজ্ঞাপনে রিগ্যানের ভাষণের বাস্তব অংশই ব্যবহার করা হয়েছিল, তবে কথাগুলো মূল বক্তব্য থেকে একটু ভিন্নভাবে সাজানো হয়েছিল।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষোভের কারণ হওয়া একটি শুল্কবিরোধী বিজ্ঞাপনের জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। এই বিজ্ঞাপন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করেছিল।

আজ শনিবার এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) শীর্ষ সম্মেলন শেষে দক্ষিণ কোরিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে কার্নি বলেন, ‘কানাডার বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে দর-কষাকষির জন্য আমিই দায়ী।’

অন্টারিও রাজ্য সরকারের ওই বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে কার্নি বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। প্রেসিডেন্ট এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।’

কার্নি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য আমিই দায়ী এবং মার্কিন সরকারের সঙ্গে আমাদের পররাষ্ট্র সম্পর্কের জন্য ফেডারেল সরকার দায়ী। কিছু ঘটনা ঘটে, কিন্তু ভালো-মন্দ উভয়ই আমাদের মেনে নিতে হয়। আমি এই ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছি।’

বিতর্কিত বিজ্ঞাপনটি তৈরি করেছিল কানাডার অন্টারিও রাজ্য সরকার। এতে ১৯৮০-এর দশকের একটি ভাষণ ব্যবহার করা হয়, যেখানে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান সতর্ক করেছিলেন, শুল্কনীতি ‘তীব্র বাণিজ্যযুদ্ধ’ ও বেকারত্ব ডেকে আনতে পারে।

এই বিজ্ঞাপন প্রচারের পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। ট্রাম্প প্রশাসন অভিযোগ করেছে, বিজ্ঞাপনটিতে রিগ্যানের বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তা ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে চলমান মামলার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

ওয়াশিংটন আরও অভিযোগ করে, বিজ্ঞাপনটি ‘ভুলভাবে রিগ্যানকে শুল্কবিরোধী হিসেবে দেখিয়েছে’, অথচ ট্রাম্পের দাবি, ‘রিগ্যান আসলে শুল্কের পক্ষে ছিলেন।’

বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে না নেওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসন কানাডার সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত করে এবং কানাডার পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। এ নিয়ে কানাডার পণ্যের ওপর মোট মার্কিন শুল্ক দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশ।

গতকাল শুক্রবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘আমার সঙ্গে কার্নির সম্পর্ক খুব ভালো, আমি তাঁকে পছন্দ করি, কিন্তু তারা যা করেছে, তা ভুল ছিল। বিজ্ঞাপনটি ভুয়া ছিল। রিগ্যান আসলে শুল্ক সমর্থন করতেন, আর তারা সেটিকে উল্টোভাবে দেখিয়েছে।’

যদিও অন্টারিওর ওই বিজ্ঞাপনে রিগ্যানের ভাষণের বাস্তব অংশই ব্যবহার করা হয়েছিল, তবে কথাগুলো মূল বক্তব্য থেকে একটু ভিন্নভাবে সাজানো হয়েছিল।

নেপালের জনগণ যদি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার থেকে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পেতে চায় তবে তাদের হতাশই হতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, দুই দেশেই সরকার পতনের পর অস্থিরতা বেড়েছে। সমস্যাগুলো আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে এক সেন্ট মূল্যের কয়েন ‘পেনি’ তৈরি বন্ধ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তৈরি হয়েছে খুচরা পয়সার সংকট। এতে জটিলতায় পড়েছে গ্যাস স্টেশন, ফাস্ট ফুড চেইন, সুপারস্টোরসহ সব খুচরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান।

৯ ঘণ্টা আগে

বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে ধূমপানের ওপর ‘প্রজন্মগত নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করেছে মালদ্বীপ। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তি এখন থেকে আর ধূমপান করতে পারবেন না।

১০ ঘণ্টা আগে

বছরের পর বছর প্রিন্স অ্যান্ড্রু ও এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নানা গুঞ্জন চললেও অনেকে তা ‘দুর্ভাগ্যজনক বন্ধুত্ব’ বলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সম্প্রতি ফাঁস হওয়া ই-মেইলে দেখা যায়, ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতেও প্রিন্স অ্যান্ড্রু এপস্টেইনকে লিখেছিলেন, ‘যোগাযোগ রাখো, আমরা আবার একসঙ্গে খেলব।’ অথচ প্রিন্স

১১ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে এক সেন্ট মূল্যের কয়েন ‘পেনি’ তৈরি বন্ধ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তৈরি হয়েছে খুচরা পয়সার সংকট। এতে জটিলতায় পড়েছে গ্যাস স্টেশন, ফাস্ট ফুড চেইন, সুপারস্টোরসহ সব খুচরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। নগদ লেনদেনে বাধ্য হয়ে অনেক দোকানে এখন দাম ‘রাউন্ড ফিগার’ করে নিতে হচ্ছে; যা সাধারণ ক্রেতাদের অসন্তোষের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতির ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে চলতি বছর বন্ধ হয়েছে পেনি তৈরি। কিন্তু কীভাবে নগদ লেনদেনে সমন্বয় করা হবে, সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা দেয়নি সরকার বা কংগ্রেস। ফলে বহু ব্যবসায়ী এখন বাধ্য হয়ে ক্রেতার সুবিধার জন্য নিচের দিকের টাকায় ‘রাউন্ড ডাউন’ করছেন অর্থাৎ কম দাম রাখছেন; যাতে উচ্চ বিক্রির খাতে বড় অঙ্কের ক্ষতি হচ্ছে। যেমন কোনো পণ্যের দাম ১২.৯৯ টাকা, সেটা ১২ টাকা রাখতে হচ্ছে।

ন্যাশনাল রিটেইল ফেডারেশন (এনআরএফ) জানিয়েছে, শহর-গ্রামনির্বিশেষে পেনির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কোথাও সামঞ্জস্য নেই। সংগঠনটির সরকারি সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক ডিলান জিওন বলেন, ‘যেকোনো ব্যবসায় যারা নগদ গ্রহণ করে, তারা এখন বড় সমস্যায় পড়েছে। ‘রাউন্ড ডাউন’ করার কারণে বেশির ভাগ পণ্য কম মূল্য রাখতে বিক্রি করতে হচ্ছে।’

পেনসিলভানিয়ার শিটজ নামের একটি ফ্যামিলি-চেইন কনভেনিয়েন্স স্টোর ইতিমধ্যে তাদের দোকানে নোটিশ টাঙিয়েছে, ‘দেশে আর পেনি তৈরি হচ্ছে না, তাই খুচরা কম!’ সেখানে গ্রাহকদের কার্ড বা ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। আবার কেউ চাইলে অতিরিক্ত পেনি জমা দিয়ে বিনা মূল্যে পানীয়ও নিতে পারছেন।

উইসকনসিনভিত্তিক কুইক ট্রিপ জানিয়েছে, তাদের ৮৫০টি দোকানে নগদ লেনদেনে এখন থেকে দাম নিচের দিকের পাঁচ সেন্টে রাউন্ড করা হবে। টেক্সাসের ডালাসের এক দোকানে ঝোলানো নোটিশে দেখা যায়, ‘আমরা পেনির ঘাটতির মুখে, তাই খুচরা না-ও পেতে পারেন।’

বৃহৎ সুপারস্টোর ক্রোগার জানিয়েছে, তারা এখনো প্রভাব মূল্যায়ন করছে। এরই মধ্যে বহু শাখায় ক্রেতাদের ‘এক্সাক্ট চেঞ্জ’ বা সঠিক দাম দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। ভার্জিনিয়ার এক সিভিএস ফার্মেসিতেও এমন নোটিশ ঝোলানো আছে।

এদিকে, দেশে বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়ে গেলেও মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মতো কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড আগেই তাদের সবচেয়ে কম মূল্যের কয়েন তুলে দিয়েছে। ওই সব দেশে এখন নগদ লেনদেন নিকটবর্তী পাঁচ সেন্টে রাউন্ড করা হয়, তবে ইলেকট্রনিক পেমেন্টে সঠিক মূল্যই থাকে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রেও এমন ব্যবস্থা কার্যকর হলে খরচ বাঁচবে এবং খুচরা অর্থ ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। তবে ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, ইলিনয় প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে আইন অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের নগদ লেনদেনে সঠিক খুচরা দিতে হয়, যা এখন নতুন জটিলতা তৈরি করছে।

ন্যাশনাল রিটেইল ফেডারেশন (এনআরএফ) ও অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠন ট্রাম্প প্রশাসন ও কংগ্রেসের কাছে এ বিষয়ে অভিন্ন নির্দেশিকা চেয়েছে—লেনদেনে রাউন্ডিংয়ের নিয়ম কী হবে, তা নির্দিষ্ট করতে। এনআরএফ কর্মকর্তা জিওন বলেন, ‘সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো স্পষ্টতা—দোকানিরা কি ওপরের দিকে রাউন্ড করতে পারবেন, নাকি নিচে? অল্প হলেও তাঁরা কি কম দামে পণ্য বিক্রি করবেন?’

এক যৌথ চিঠিতে গ্যাস স্টেশন, গ্রোসারি, ভ্রমণকেন্দ্রসহ একাধিক সংগঠন কংগ্রেসকে সতর্ক করেছে, ‘যদি দ্রুত নির্দেশনা না দেওয়া হয়, তবে দেশের বহু এলাকায় বৈধ নগদ লেনদেনই অসম্ভব হয়ে পড়বে।’

৬৪০টির বেশি শাখা পরিচালনাকারী লাভস ট্রাভেল স্টপস জানিয়েছে, তাদের দোকানেও সংকট শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এক কর্মকর্তা বলছেন, ‘যখন কোনো দোকানে পেনি ফুরিয়ে যায়, তখন লেনদেনের বাকি টাকাটা ক্রেতার পক্ষে সামঞ্জস্য করা হয়, অর্থাৎ কোম্পানি পার্থক্যটা মেটায়।’

ট্রাম্পের নির্দেশের পর গত মে মাসে ট্রেজারি বিভাগ শেষ ব্যাচ পেনি তৈরির অর্ডার দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ইতিমধ্যে ব্যাংকগুলোকে পেনি সরবরাহ বন্ধ করেছে।

ট্রেজারি বিভাগের তথ্যমতে, প্রতি পেনি তৈরি করতে সরকারের খরচ ৩.৬৯ সেন্ট; অর্থাৎ কয়েনটির মুখ্য মূল্যের চেয়ে তিন গুণ বেশি। ফলে পেনি তৈরি বন্ধে বছরে প্রায় ৫৬ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে বলে জানিয়েছে সরকার।

এদিকে পেনি সংকট নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকে বলছেন, পেনি বাজারে বিভিন্ন পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখে। এ ছাড়া এটি দাতব্য সংস্থার তহবিলের প্রধান উৎস। আবার অনেকে মনে করেন, এটি অপ্রয়োজনীয় বোঝা, যা বেশির ভাগ সময় ড্রয়ার, গাড়ির ছাইদানি বা মাটির ব্যাংকে পড়ে থাকে। পেনসিলভানিয়ার বাসিন্দা স্যান্ডি বার্গার বলেন, ‘আমি বলতে পারব না, শেষ কবে পেনি নিয়ে বাইরে গিয়েছি। সত্যি বলতে, এগুলো হারালে কেউ বিশেষ কিছু মনে করবে না।’

ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে এক সেন্ট মূল্যের কয়েন ‘পেনি’ তৈরি বন্ধ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তৈরি হয়েছে খুচরা পয়সার সংকট। এতে জটিলতায় পড়েছে গ্যাস স্টেশন, ফাস্ট ফুড চেইন, সুপারস্টোরসহ সব খুচরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। নগদ লেনদেনে বাধ্য হয়ে অনেক দোকানে এখন দাম ‘রাউন্ড ফিগার’ করে নিতে হচ্ছে; যা সাধারণ ক্রেতাদের অসন্তোষের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতির ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে চলতি বছর বন্ধ হয়েছে পেনি তৈরি। কিন্তু কীভাবে নগদ লেনদেনে সমন্বয় করা হবে, সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা দেয়নি সরকার বা কংগ্রেস। ফলে বহু ব্যবসায়ী এখন বাধ্য হয়ে ক্রেতার সুবিধার জন্য নিচের দিকের টাকায় ‘রাউন্ড ডাউন’ করছেন অর্থাৎ কম দাম রাখছেন; যাতে উচ্চ বিক্রির খাতে বড় অঙ্কের ক্ষতি হচ্ছে। যেমন কোনো পণ্যের দাম ১২.৯৯ টাকা, সেটা ১২ টাকা রাখতে হচ্ছে।

ন্যাশনাল রিটেইল ফেডারেশন (এনআরএফ) জানিয়েছে, শহর-গ্রামনির্বিশেষে পেনির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কোথাও সামঞ্জস্য নেই। সংগঠনটির সরকারি সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক ডিলান জিওন বলেন, ‘যেকোনো ব্যবসায় যারা নগদ গ্রহণ করে, তারা এখন বড় সমস্যায় পড়েছে। ‘রাউন্ড ডাউন’ করার কারণে বেশির ভাগ পণ্য কম মূল্য রাখতে বিক্রি করতে হচ্ছে।’

পেনসিলভানিয়ার শিটজ নামের একটি ফ্যামিলি-চেইন কনভেনিয়েন্স স্টোর ইতিমধ্যে তাদের দোকানে নোটিশ টাঙিয়েছে, ‘দেশে আর পেনি তৈরি হচ্ছে না, তাই খুচরা কম!’ সেখানে গ্রাহকদের কার্ড বা ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। আবার কেউ চাইলে অতিরিক্ত পেনি জমা দিয়ে বিনা মূল্যে পানীয়ও নিতে পারছেন।

উইসকনসিনভিত্তিক কুইক ট্রিপ জানিয়েছে, তাদের ৮৫০টি দোকানে নগদ লেনদেনে এখন থেকে দাম নিচের দিকের পাঁচ সেন্টে রাউন্ড করা হবে। টেক্সাসের ডালাসের এক দোকানে ঝোলানো নোটিশে দেখা যায়, ‘আমরা পেনির ঘাটতির মুখে, তাই খুচরা না-ও পেতে পারেন।’

বৃহৎ সুপারস্টোর ক্রোগার জানিয়েছে, তারা এখনো প্রভাব মূল্যায়ন করছে। এরই মধ্যে বহু শাখায় ক্রেতাদের ‘এক্সাক্ট চেঞ্জ’ বা সঠিক দাম দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। ভার্জিনিয়ার এক সিভিএস ফার্মেসিতেও এমন নোটিশ ঝোলানো আছে।

এদিকে, দেশে বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়ে গেলেও মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মতো কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড আগেই তাদের সবচেয়ে কম মূল্যের কয়েন তুলে দিয়েছে। ওই সব দেশে এখন নগদ লেনদেন নিকটবর্তী পাঁচ সেন্টে রাউন্ড করা হয়, তবে ইলেকট্রনিক পেমেন্টে সঠিক মূল্যই থাকে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রেও এমন ব্যবস্থা কার্যকর হলে খরচ বাঁচবে এবং খুচরা অর্থ ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। তবে ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, ইলিনয় প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে আইন অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের নগদ লেনদেনে সঠিক খুচরা দিতে হয়, যা এখন নতুন জটিলতা তৈরি করছে।

ন্যাশনাল রিটেইল ফেডারেশন (এনআরএফ) ও অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠন ট্রাম্প প্রশাসন ও কংগ্রেসের কাছে এ বিষয়ে অভিন্ন নির্দেশিকা চেয়েছে—লেনদেনে রাউন্ডিংয়ের নিয়ম কী হবে, তা নির্দিষ্ট করতে। এনআরএফ কর্মকর্তা জিওন বলেন, ‘সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো স্পষ্টতা—দোকানিরা কি ওপরের দিকে রাউন্ড করতে পারবেন, নাকি নিচে? অল্প হলেও তাঁরা কি কম দামে পণ্য বিক্রি করবেন?’

এক যৌথ চিঠিতে গ্যাস স্টেশন, গ্রোসারি, ভ্রমণকেন্দ্রসহ একাধিক সংগঠন কংগ্রেসকে সতর্ক করেছে, ‘যদি দ্রুত নির্দেশনা না দেওয়া হয়, তবে দেশের বহু এলাকায় বৈধ নগদ লেনদেনই অসম্ভব হয়ে পড়বে।’

৬৪০টির বেশি শাখা পরিচালনাকারী লাভস ট্রাভেল স্টপস জানিয়েছে, তাদের দোকানেও সংকট শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এক কর্মকর্তা বলছেন, ‘যখন কোনো দোকানে পেনি ফুরিয়ে যায়, তখন লেনদেনের বাকি টাকাটা ক্রেতার পক্ষে সামঞ্জস্য করা হয়, অর্থাৎ কোম্পানি পার্থক্যটা মেটায়।’

ট্রাম্পের নির্দেশের পর গত মে মাসে ট্রেজারি বিভাগ শেষ ব্যাচ পেনি তৈরির অর্ডার দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ইতিমধ্যে ব্যাংকগুলোকে পেনি সরবরাহ বন্ধ করেছে।

ট্রেজারি বিভাগের তথ্যমতে, প্রতি পেনি তৈরি করতে সরকারের খরচ ৩.৬৯ সেন্ট; অর্থাৎ কয়েনটির মুখ্য মূল্যের চেয়ে তিন গুণ বেশি। ফলে পেনি তৈরি বন্ধে বছরে প্রায় ৫৬ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে বলে জানিয়েছে সরকার।

এদিকে পেনি সংকট নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকে বলছেন, পেনি বাজারে বিভিন্ন পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখে। এ ছাড়া এটি দাতব্য সংস্থার তহবিলের প্রধান উৎস। আবার অনেকে মনে করেন, এটি অপ্রয়োজনীয় বোঝা, যা বেশির ভাগ সময় ড্রয়ার, গাড়ির ছাইদানি বা মাটির ব্যাংকে পড়ে থাকে। পেনসিলভানিয়ার বাসিন্দা স্যান্ডি বার্গার বলেন, ‘আমি বলতে পারব না, শেষ কবে পেনি নিয়ে বাইরে গিয়েছি। সত্যি বলতে, এগুলো হারালে কেউ বিশেষ কিছু মনে করবে না।’

নেপালের জনগণ যদি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার থেকে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পেতে চায় তবে তাদের হতাশই হতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, দুই দেশেই সরকার পতনের পর অস্থিরতা বেড়েছে। সমস্যাগুলো আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

অন্টারিও রাজ্য সরকারের ওই বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে কার্নি বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। প্রেসিডেন্ট এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।’ কার্নি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য আমিই দায়ী এবং মার্কিন সরকারের সঙ্গে আমাদের পররাষ্ট্র সম্পর্কের জন্য ফেডারেল..

৮ ঘণ্টা আগে

বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে ধূমপানের ওপর ‘প্রজন্মগত নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করেছে মালদ্বীপ। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তি এখন থেকে আর ধূমপান করতে পারবেন না।

১০ ঘণ্টা আগে

বছরের পর বছর প্রিন্স অ্যান্ড্রু ও এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নানা গুঞ্জন চললেও অনেকে তা ‘দুর্ভাগ্যজনক বন্ধুত্ব’ বলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সম্প্রতি ফাঁস হওয়া ই-মেইলে দেখা যায়, ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতেও প্রিন্স অ্যান্ড্রু এপস্টেইনকে লিখেছিলেন, ‘যোগাযোগ রাখো, আমরা আবার একসঙ্গে খেলব।’ অথচ প্রিন্স

১১ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে ধূমপানের ওপর ‘প্রজন্মগত নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করেছে মালদ্বীপ। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তি এখন থেকে আর ধূমপান করতে পারবেন না।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের শুরুতে প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যা আজ (১ নভেম্বর) থেকে কার্যকর হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই পদক্ষেপ ‘জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও একটি তামাকমুক্ত প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে।’

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, নতুন বিধান অনুযায়ী, মালদ্বীপের অভ্যন্তরে ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তির তামাকজাত পণ্য কেনা, ব্যবহার করা বা তাদের কাছে বিক্রি করা নিষিদ্ধ।

এই নিষেধাজ্ঞা সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বিক্রেতাদের বিক্রির আগে অবশ্যই বয়স যাচাই করতে হবে।

ভারত মহাসাগরের প্রায় ৮০০ কিলোমিটারজুড়ে (৫০০ মাইল) ছড়িয়ে থাকা ১ হাজার ১৯১টি ছোট প্রবাল দ্বীপ নিয়ে গঠিত মালদ্বীপ। পর্যটনের জন্য বিখ্যাত এই দেশটির পর্যটকদের জন্যও এই আইন প্রযোজ্য হবে।

মালদ্বীপের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইলেকট্রনিক সিগারেট এবং ভেপিং পণ্যের আমদানি, বিক্রি, বিতরণ, মজুত এবং ব্যবহারও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

নতুন এই আইন অমান্য করলে কঠোর জরিমানার বিধানও রাখা হয়েছে। কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কাছে তামাকজাত পণ্য বিক্রি করলে ৫০ হাজার রুফিয়া (প্রায় ৩,২০০ ডলার) জরিমানা দিতে হবে। ভেপ ডিভাইস বা ই-সিগারেট ব্যবহার করলে ৫ হাজার রুফিয়া (প্রায় ৩২০ ডলার) জরিমানা ধার্য করা হবে।

একই ধরনের প্রজন্মগত নিষেধাজ্ঞা প্রস্তাবিত হয়েছিল যুক্তরাজ্যেও, যা এখনো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে, এই ধরনের আইন চালু করা প্রথম দেশ নিউজিল্যান্ড এক বছরের কম সময়ের মধ্যে ২০২৩ সালের নভেম্বরে তা প্রত্যাহার করে নেয়।

বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে ধূমপানের ওপর ‘প্রজন্মগত নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করেছে মালদ্বীপ। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তি এখন থেকে আর ধূমপান করতে পারবেন না।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের শুরুতে প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যা আজ (১ নভেম্বর) থেকে কার্যকর হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই পদক্ষেপ ‘জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও একটি তামাকমুক্ত প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে।’

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, নতুন বিধান অনুযায়ী, মালদ্বীপের অভ্যন্তরে ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তির তামাকজাত পণ্য কেনা, ব্যবহার করা বা তাদের কাছে বিক্রি করা নিষিদ্ধ।

এই নিষেধাজ্ঞা সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বিক্রেতাদের বিক্রির আগে অবশ্যই বয়স যাচাই করতে হবে।

ভারত মহাসাগরের প্রায় ৮০০ কিলোমিটারজুড়ে (৫০০ মাইল) ছড়িয়ে থাকা ১ হাজার ১৯১টি ছোট প্রবাল দ্বীপ নিয়ে গঠিত মালদ্বীপ। পর্যটনের জন্য বিখ্যাত এই দেশটির পর্যটকদের জন্যও এই আইন প্রযোজ্য হবে।

মালদ্বীপের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইলেকট্রনিক সিগারেট এবং ভেপিং পণ্যের আমদানি, বিক্রি, বিতরণ, মজুত এবং ব্যবহারও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

নতুন এই আইন অমান্য করলে কঠোর জরিমানার বিধানও রাখা হয়েছে। কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কাছে তামাকজাত পণ্য বিক্রি করলে ৫০ হাজার রুফিয়া (প্রায় ৩,২০০ ডলার) জরিমানা দিতে হবে। ভেপ ডিভাইস বা ই-সিগারেট ব্যবহার করলে ৫ হাজার রুফিয়া (প্রায় ৩২০ ডলার) জরিমানা ধার্য করা হবে।

একই ধরনের প্রজন্মগত নিষেধাজ্ঞা প্রস্তাবিত হয়েছিল যুক্তরাজ্যেও, যা এখনো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে, এই ধরনের আইন চালু করা প্রথম দেশ নিউজিল্যান্ড এক বছরের কম সময়ের মধ্যে ২০২৩ সালের নভেম্বরে তা প্রত্যাহার করে নেয়।

নেপালের জনগণ যদি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার থেকে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পেতে চায় তবে তাদের হতাশই হতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, দুই দেশেই সরকার পতনের পর অস্থিরতা বেড়েছে। সমস্যাগুলো আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

অন্টারিও রাজ্য সরকারের ওই বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে কার্নি বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। প্রেসিডেন্ট এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।’ কার্নি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য আমিই দায়ী এবং মার্কিন সরকারের সঙ্গে আমাদের পররাষ্ট্র সম্পর্কের জন্য ফেডারেল..

৮ ঘণ্টা আগে

ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে এক সেন্ট মূল্যের কয়েন ‘পেনি’ তৈরি বন্ধ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তৈরি হয়েছে খুচরা পয়সার সংকট। এতে জটিলতায় পড়েছে গ্যাস স্টেশন, ফাস্ট ফুড চেইন, সুপারস্টোরসহ সব খুচরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান।

৯ ঘণ্টা আগে

বছরের পর বছর প্রিন্স অ্যান্ড্রু ও এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নানা গুঞ্জন চললেও অনেকে তা ‘দুর্ভাগ্যজনক বন্ধুত্ব’ বলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সম্প্রতি ফাঁস হওয়া ই-মেইলে দেখা যায়, ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতেও প্রিন্স অ্যান্ড্রু এপস্টেইনকে লিখেছিলেন, ‘যোগাযোগ রাখো, আমরা আবার একসঙ্গে খেলব।’ অথচ প্রিন্স

১১ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

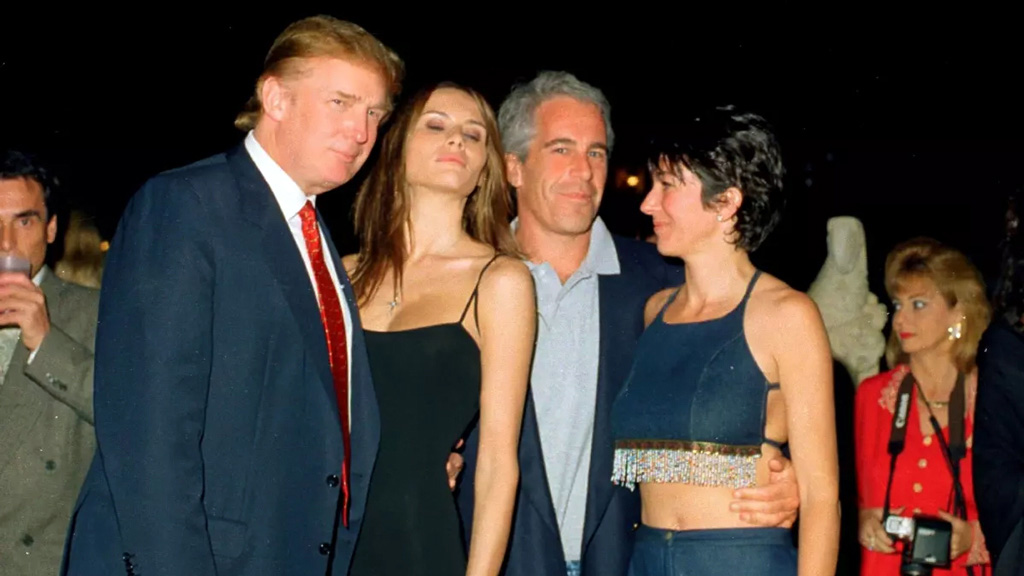

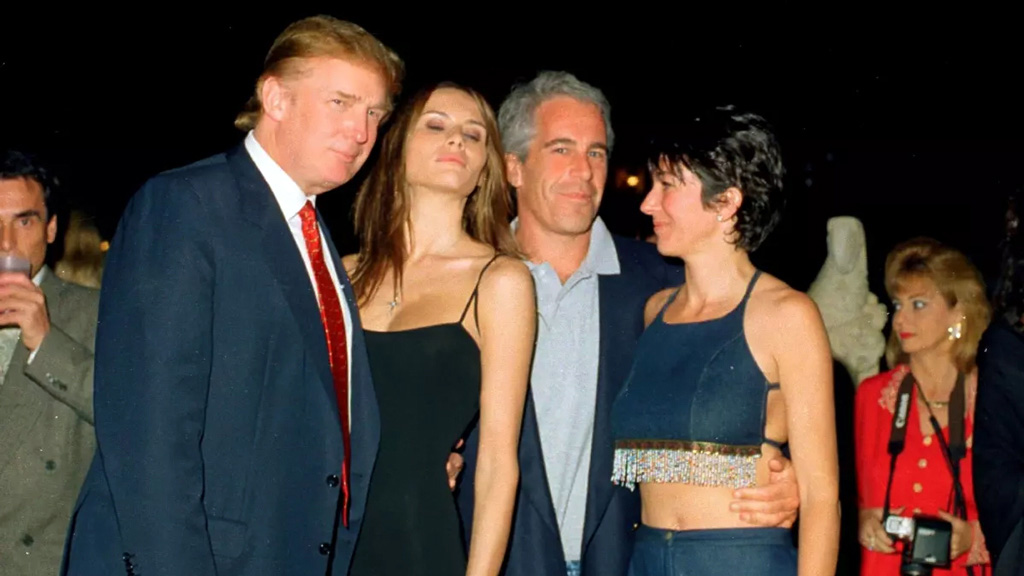

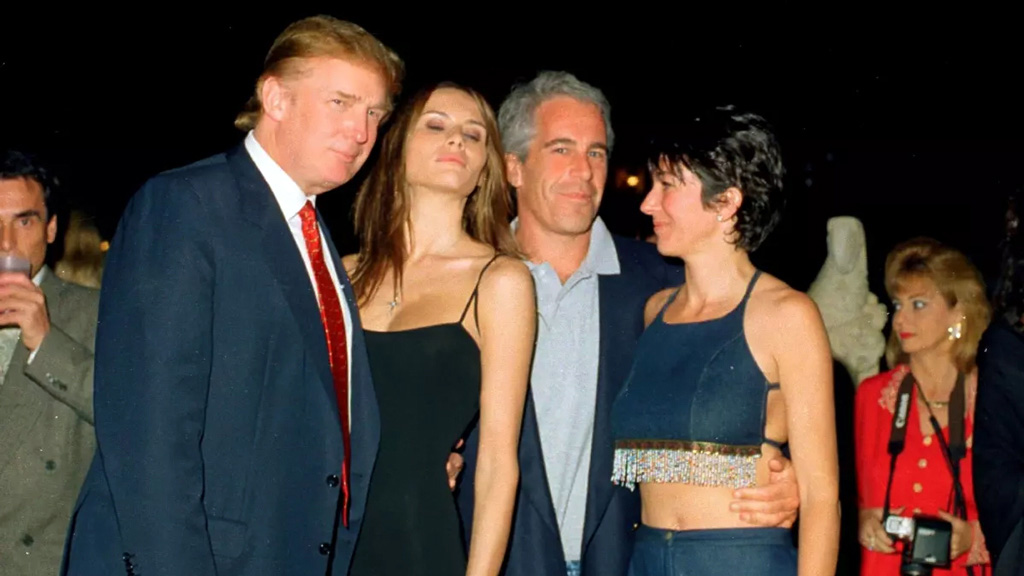

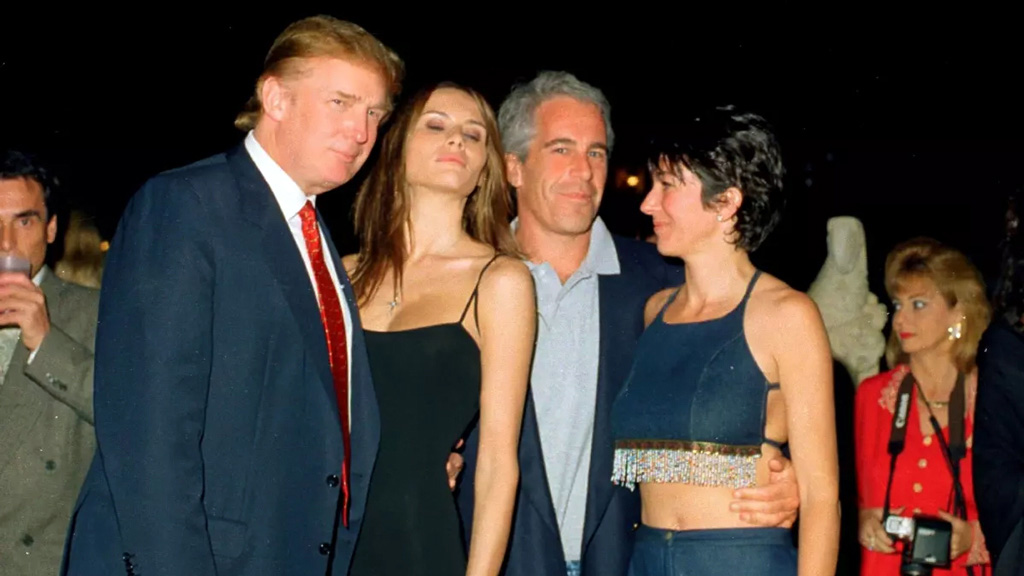

জেফরি এপস্টেইন কেলেঙ্কারির প্রথম শিকার হলেন ব্রিটিশ রাজপুত্র প্রিন্স অ্যান্ড্রু। একসময় মনে করা হতো, অর্থ ও ক্ষমতার নৈকট্যে যাঁদের বাস, তাঁরা হাজার অপরাধ করেও পার পেয়ে যান। কিন্তু বিশ্বজুড়ে সেই সুরক্ষা ব্যবস্থা মনে হয় ভেঙে পড়ছে। এপস্টেইনের জঘন্য কেলেঙ্কারি সেই সত্যকেই তুলে ধরেছে। প্রিন্স অ্যান্ড্রুর পতন সেই সুরক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম বড় ধাক্কা। এখন প্রশ্ন—পরেরজন কি ডোনাল্ড ট্রাম্প?

বছরের পর বছর প্রিন্স অ্যান্ড্রু ও এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নানা গুঞ্জন চললেও অনেকে তা ‘দুর্ভাগ্যজনক বন্ধুত্ব’ বলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সম্প্রতি ফাঁস হওয়া ই-মেইলে দেখা যায়, ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতেও প্রিন্স অ্যান্ড্রু এপস্টেইনকে লিখেছিলেন, ‘যোগাযোগ রাখো, আমরা আবার একসঙ্গে খেলব।’ অথচ প্রিন্স অ্যান্ড্রু সে সময় দাবি করেছিলেন, তিনি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

তবে এবার সেই যৌন কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে থাকার অভিযোগে সাজা হয়েছে প্রিন্স অ্যান্ড্রুর। ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য অ্যান্ড্রু হারিয়েছেন তাঁর ‘প্রিন্স’ উপাধি। রাজা তৃতীয় চার্লস এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। শুধু এখানেই শেষ নয়। অ্যান্ড্রুকে তাঁকে উইন্ডসরে বরাদ্দ দেওয়া রাজকীয় বাসভবনও ছাড়তে হবে। এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরেই তীব্র সমালোচনার মধ্যে আছেন অ্যান্ড্রু। আর এ অবস্থায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

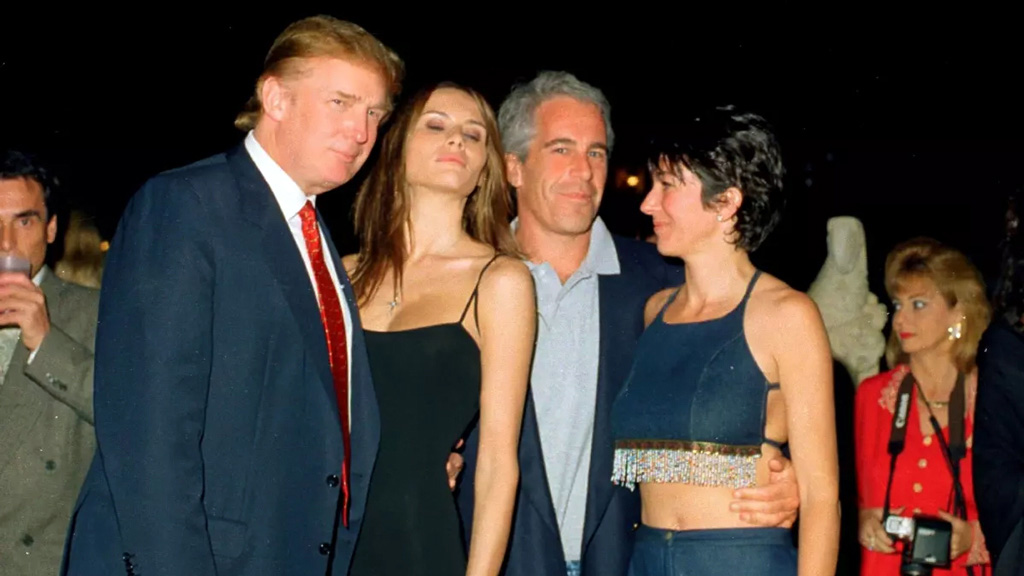

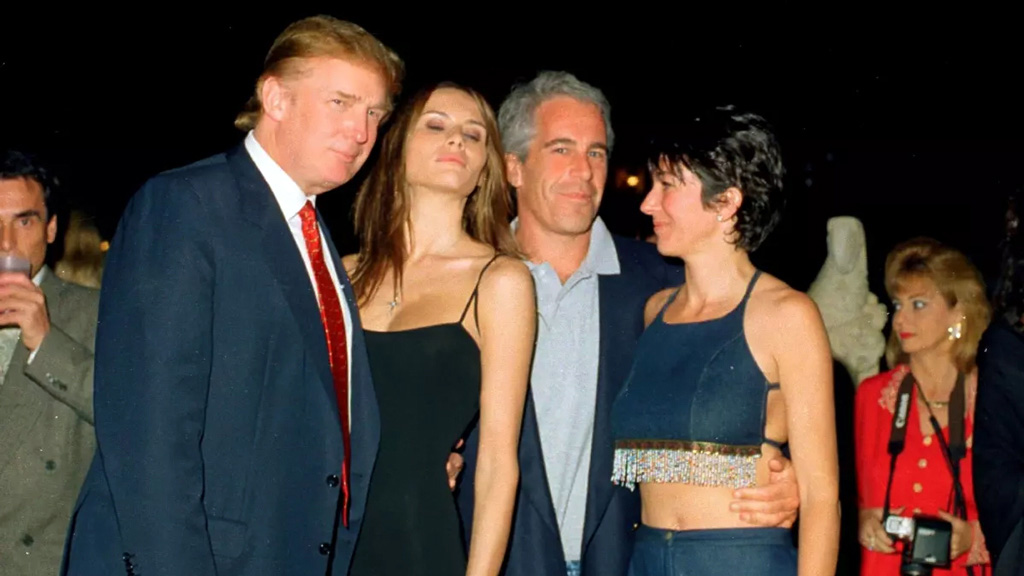

এপস্টেইনের জগৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং ক্ষমতা ও যৌন বিকৃতির এক নোংরা নেটওয়ার্ক। ব্যক্তিগত বিমান ‘ললিতা এক্সপ্রেসে’ রাজনীতিক, বিজ্ঞানী, ধনকুবের ও রাজপুত্রদের নিয়ে এপস্টেইন তাঁর ব্যক্তিগত দ্বীপে যেতেন। ওই দ্বীপ ছিল এক নিস্তব্ধ অপরাধের রাজ্য।

এপস্টেইনের কক্ষপথে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে বিল ক্লিনটন, অ্যালান ডারশোভিটস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ব্যক্তিরা রয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বিস্ফোরক সংযোগটি হলো ট্রাম্পের সঙ্গে। ২০০২ সালের এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘আমি জেফকে ১৫ বছর ধরে চিনি। দারুণ লোক। তাঁর সঙ্গে থাকাটা খুব মজার। আমার মতো সেও কম বয়সী সুন্দরী মেয়েদের পছন্দ করে।’

এতে প্রমাণিত হয়, ট্রাম্পের সঙ্গেও এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এ ছাড়া এই সম্পর্ক প্রমাণের জন্য আরও যথেষ্ট প্রমাণ ও ছবি আছে। ফলে ২৩ বছর আগে ট্রাম্পের বক্তব্যটি এখন এপস্টেইনের অপরাধ জগৎ নিয়ে আলোচনার আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়ার মতো।

একসময় ধনসম্পদ ও পদমর্যাদা ছিল আইনের হাত থেকে রক্ষার ঢাল। এখন তাই হয়ে উঠছে সবচেয়ে বড় দায়। মার্কিন আইন বিশেষজ্ঞ মারসি হ্যামিলটন সম্প্রতি তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে এপস্টেইনের সঙ্গে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি আর গোপন রাখা সম্ভব নয়।’

সাংবাদিক ক্যারোল ক্যাডওয়ালাডার বলেন, ‘প্রিন্স অ্যান্ড্রু প্রথম, তবে শেষ নন। এপস্টেইনের বিশাল নেটওয়ার্কে আরও অনেকেই জড়িত।’

লেখক ও সাংবাদিক মাইকেল উলফ বলেন, ‘আমি চাই, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মেলানিয়া ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। এপস্টেইনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের সমস্ত বিবরণ জানতে চাই।’

যদিও এখন পর্যন্ত এপস্টেইন কেলেঙ্কারির কোনো মামলায় সরাসরি ট্রাম্পকে জড়ানো হয়নি। তবে এপস্টেইন-সম্পর্কিত নথি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ধীরে ধীরে সেই আচ্ছাদন সরিয়ে দিচ্ছে। ক্ষমতার আভা যত ক্ষীণ হচ্ছে, তত বাড়ছে বিচারের চাপ।

এখন প্রশ্ন শুধু পরেরজন কে এটা জানাই নয়, মার্কিন বিচার বিভাগ কি একজন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সাহস দেখাবে? সংবাদমাধ্যম কি প্রিন্স অ্যান্ড্রুর মতো একইভাবে ট্রাম্পকেও প্রশ্ন করবে?

এপস্টেইন কেলেঙ্কারি এখনো শেষ হয়নি, বরং আরও ছড়িয়ে পড়ছে। নতুন করে প্রকাশিত প্রতিটি নথি, প্রতিটি নাম, সেই পুরোনো প্রভাবশালী শ্রেণির নৈতিক অবক্ষয়েরই উন্মোচন করছে। প্রিন্স অ্যান্ড্রুর পতন যেন তারই সতর্কবার্তা।

দ্য মিডল ইস্ট মনিটর থেকে অনূদিত

জেফরি এপস্টেইন কেলেঙ্কারির প্রথম শিকার হলেন ব্রিটিশ রাজপুত্র প্রিন্স অ্যান্ড্রু। একসময় মনে করা হতো, অর্থ ও ক্ষমতার নৈকট্যে যাঁদের বাস, তাঁরা হাজার অপরাধ করেও পার পেয়ে যান। কিন্তু বিশ্বজুড়ে সেই সুরক্ষা ব্যবস্থা মনে হয় ভেঙে পড়ছে। এপস্টেইনের জঘন্য কেলেঙ্কারি সেই সত্যকেই তুলে ধরেছে। প্রিন্স অ্যান্ড্রুর পতন সেই সুরক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম বড় ধাক্কা। এখন প্রশ্ন—পরেরজন কি ডোনাল্ড ট্রাম্প?

বছরের পর বছর প্রিন্স অ্যান্ড্রু ও এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নানা গুঞ্জন চললেও অনেকে তা ‘দুর্ভাগ্যজনক বন্ধুত্ব’ বলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সম্প্রতি ফাঁস হওয়া ই-মেইলে দেখা যায়, ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতেও প্রিন্স অ্যান্ড্রু এপস্টেইনকে লিখেছিলেন, ‘যোগাযোগ রাখো, আমরা আবার একসঙ্গে খেলব।’ অথচ প্রিন্স অ্যান্ড্রু সে সময় দাবি করেছিলেন, তিনি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

তবে এবার সেই যৌন কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে থাকার অভিযোগে সাজা হয়েছে প্রিন্স অ্যান্ড্রুর। ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য অ্যান্ড্রু হারিয়েছেন তাঁর ‘প্রিন্স’ উপাধি। রাজা তৃতীয় চার্লস এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। শুধু এখানেই শেষ নয়। অ্যান্ড্রুকে তাঁকে উইন্ডসরে বরাদ্দ দেওয়া রাজকীয় বাসভবনও ছাড়তে হবে। এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরেই তীব্র সমালোচনার মধ্যে আছেন অ্যান্ড্রু। আর এ অবস্থায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

এপস্টেইনের জগৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং ক্ষমতা ও যৌন বিকৃতির এক নোংরা নেটওয়ার্ক। ব্যক্তিগত বিমান ‘ললিতা এক্সপ্রেসে’ রাজনীতিক, বিজ্ঞানী, ধনকুবের ও রাজপুত্রদের নিয়ে এপস্টেইন তাঁর ব্যক্তিগত দ্বীপে যেতেন। ওই দ্বীপ ছিল এক নিস্তব্ধ অপরাধের রাজ্য।

এপস্টেইনের কক্ষপথে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে বিল ক্লিনটন, অ্যালান ডারশোভিটস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ব্যক্তিরা রয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বিস্ফোরক সংযোগটি হলো ট্রাম্পের সঙ্গে। ২০০২ সালের এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘আমি জেফকে ১৫ বছর ধরে চিনি। দারুণ লোক। তাঁর সঙ্গে থাকাটা খুব মজার। আমার মতো সেও কম বয়সী সুন্দরী মেয়েদের পছন্দ করে।’

এতে প্রমাণিত হয়, ট্রাম্পের সঙ্গেও এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এ ছাড়া এই সম্পর্ক প্রমাণের জন্য আরও যথেষ্ট প্রমাণ ও ছবি আছে। ফলে ২৩ বছর আগে ট্রাম্পের বক্তব্যটি এখন এপস্টেইনের অপরাধ জগৎ নিয়ে আলোচনার আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়ার মতো।

একসময় ধনসম্পদ ও পদমর্যাদা ছিল আইনের হাত থেকে রক্ষার ঢাল। এখন তাই হয়ে উঠছে সবচেয়ে বড় দায়। মার্কিন আইন বিশেষজ্ঞ মারসি হ্যামিলটন সম্প্রতি তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে এপস্টেইনের সঙ্গে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি আর গোপন রাখা সম্ভব নয়।’

সাংবাদিক ক্যারোল ক্যাডওয়ালাডার বলেন, ‘প্রিন্স অ্যান্ড্রু প্রথম, তবে শেষ নন। এপস্টেইনের বিশাল নেটওয়ার্কে আরও অনেকেই জড়িত।’

লেখক ও সাংবাদিক মাইকেল উলফ বলেন, ‘আমি চাই, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মেলানিয়া ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। এপস্টেইনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের সমস্ত বিবরণ জানতে চাই।’

যদিও এখন পর্যন্ত এপস্টেইন কেলেঙ্কারির কোনো মামলায় সরাসরি ট্রাম্পকে জড়ানো হয়নি। তবে এপস্টেইন-সম্পর্কিত নথি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ধীরে ধীরে সেই আচ্ছাদন সরিয়ে দিচ্ছে। ক্ষমতার আভা যত ক্ষীণ হচ্ছে, তত বাড়ছে বিচারের চাপ।

এখন প্রশ্ন শুধু পরেরজন কে এটা জানাই নয়, মার্কিন বিচার বিভাগ কি একজন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সাহস দেখাবে? সংবাদমাধ্যম কি প্রিন্স অ্যান্ড্রুর মতো একইভাবে ট্রাম্পকেও প্রশ্ন করবে?

এপস্টেইন কেলেঙ্কারি এখনো শেষ হয়নি, বরং আরও ছড়িয়ে পড়ছে। নতুন করে প্রকাশিত প্রতিটি নথি, প্রতিটি নাম, সেই পুরোনো প্রভাবশালী শ্রেণির নৈতিক অবক্ষয়েরই উন্মোচন করছে। প্রিন্স অ্যান্ড্রুর পতন যেন তারই সতর্কবার্তা।

দ্য মিডল ইস্ট মনিটর থেকে অনূদিত

নেপালের জনগণ যদি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার থেকে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পেতে চায় তবে তাদের হতাশই হতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, দুই দেশেই সরকার পতনের পর অস্থিরতা বেড়েছে। সমস্যাগুলো আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

অন্টারিও রাজ্য সরকারের ওই বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে কার্নি বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। প্রেসিডেন্ট এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।’ কার্নি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য আমিই দায়ী এবং মার্কিন সরকারের সঙ্গে আমাদের পররাষ্ট্র সম্পর্কের জন্য ফেডারেল..

৮ ঘণ্টা আগে

ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে এক সেন্ট মূল্যের কয়েন ‘পেনি’ তৈরি বন্ধ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তৈরি হয়েছে খুচরা পয়সার সংকট। এতে জটিলতায় পড়েছে গ্যাস স্টেশন, ফাস্ট ফুড চেইন, সুপারস্টোরসহ সব খুচরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান।

৯ ঘণ্টা আগে

বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে ধূমপানের ওপর ‘প্রজন্মগত নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করেছে মালদ্বীপ। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তি এখন থেকে আর ধূমপান করতে পারবেন না।

১০ ঘণ্টা আগে