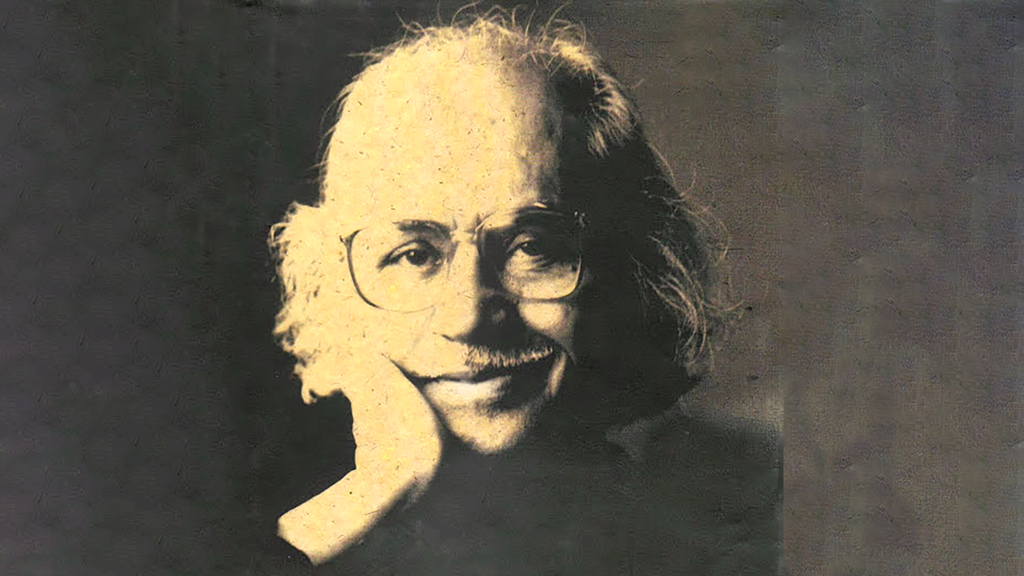

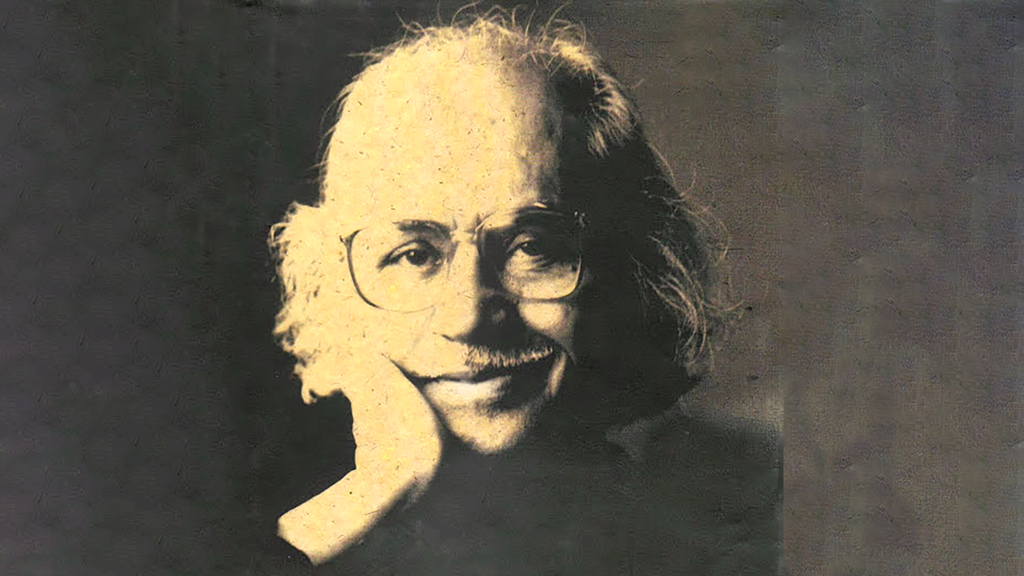

সেলিম জাহান

সব সময় যে তাঁর কথা মনে হয়, তা কিন্তু নয়; তবে মাঝেমধ্যেই তাঁর কথা ভাবি। কোনো বই ওলটালে তাঁর স্মৃতি ভেসে ওঠে, ছবির তাড়া বের করলে তাঁকে দেখি, কিংবা কারও সঙ্গে আলাপচারিতায় তাঁর কথা উঠে আসে। এই যেমন, সেদিন বুলবুল (বুলবুল হাসান) আর সায়েমার (সায়দা সায়েমা আহমেদ) সঙ্গে আড্ডার সময়ে তাঁর কথা হলো। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ওরা দুজন—ওদের শিক্ষক ছিলেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিংবা হপ্তাহখানেক আগে যখন বিভু (বিভুরঞ্জন সরকার) ও হাসানের (হাসান মামুন) সঙ্গে কথা বলছিলাম অন্য প্রসঙ্গে, তখনো তাঁর স্মৃতিচারিতায় আমরা নিমগ্ন ছিলাম।

তাঁর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি, দীর্ঘকালের। তবে সেসব স্মৃতিতে অন্যরাও আছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কিছু স্মৃতি আছে, যেখানে তিনি আর আমি ছাড়া কেউ নেই। দুর্লভ সেসব স্মৃতি। এই যেমন, ১৯৮৮ সালে এয়ারোফ্লোট বিমান ভ্রমণের স্মৃতি। আমি ঢাকা ফিরছিলাম লন্ডন থেকে, তিনি উঠলেন মস্কো থেকে। বহু আসন খালি ছিল। পাশাপাশি আসনে বসে অনেক গল্প করেছিলাম আমরা দুজন। তাঁর সেই সব গল্পের মধ্যে একটি গল্পের কথা খুব মনে আছে।

তিনি যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র, তখন নোয়াখালীর চাটখিলের এক গ্রামে তাঁর এক চাচাতো বোনের শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন একবার। ভাইকে দেখে তাঁর বোন শ্বশুরালয়ের সব প্রথাগত বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে ঘোমটা-টোমটা ভুলে ছুটে এসেছিলেন। জড়িয়ে ধরেছিলেন ভাইকে। কান্নায় ভেসে গিয়ে বারবার বলছিলেন, ‘আঁর ভাই আইছেরে, আঁর ভাই আইছে। এদ্দিনে আঁর কথা তোর মনে অইল?’

তারপর নোয়াখালীর গ্রামের প্রথায় তাঁর বোন মাটিতে বসে কোল পেতে দিয়ে ভাইকে কোলে নিয়েছিলেন। দুড়দাড় করে ঘরের মাচায় উঠে কচি তাল নামিয়ে এনেছিলেন, দা দিয়ে একটা একটা করে কেটে দিয়ে ভাইয়ের মুখে শাঁস তুলে দিয়েছিলেন। ‘সেই শাঁসের স্বাদ আমি আজও ভুলিনি।’ বড় গাঢ় মায়াময় স্বরে বলেছিলেন তিনি আমাকে। তাঁর শেষ বাক্যটি আমার এখনো মনে আছে, ‘আমার সেই বোনের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।’ তাঁর কথার সেই বেদনা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল, কথা শেষে তাঁর চাপা দীর্ঘশ্বাসটিও আমি ভুলিনি। আমার মুখে কথা সরেনি—এত বছর বাদেও গ্রামের সেই বোনটির কথা তিনি বিস্মৃত হননি।

নিউইয়র্কের রুজভেল্ট দ্বীপে একদিন চায়ের পেয়ালা হাতে আমরা দুজন গল্প করছিলাম আমাদের আবাসনের বারান্দায় দুলুনি চেয়ারে বসে। বাড়িতে আর কেউ ছিল না। আমাদের সামনে খোলা ছিল একটি পারিবারিক ছবির অ্যালবাম। তাঁর অনুজ প্রয়াত শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর একটি ছবি ছিল তাতে। ছবিটি দেখতে দেখতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তিনি মুচকি হেসে বললেন, ‘মুনীরকে ছবিতে যতটা শান্ত মনে হয়, মুনীর কিন্তু মোটেই ততটা শান্ত ছিল না।’ শুরু হয় তাঁর গল্প।

‘আমরা তখন খুলনায় থাকি। বাবা সেখানে জেলা প্রশাসক। আমাদের বাড়ির দরজা-জানালাগুলো কাচের। একদিন আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে মনোযোগ দিয়ে পড়ছি। কাচের দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে মুনীর দেখল আমি পড়ছি। তার বোধ হয় মনে হলো, আমাকে একটু বিরক্ত করা দরকার। সে প্রথমে দরজায় টোকা দিল। আমি মাথা ঘুরিয়ে ওকে দেখে আবার পড়ায় ফিরে গেলাম। দরজা খুললাম না। এবার মুনীর হাত দিয়ে বেশ জোরে জোরেই দরজায় থাপ্পড় লাগাল। আমি নির্বিকার। দেখি মুনীর কী করে। আমার নির্বিকারত্ব মুনীরকে খেপিয়ে তুলল। সে বেশ চেঁচিয়ে বলল, “দ্যাখো, আমি তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে তুমি দরজা না খুললে আমি কিন্তু দরজা ভেঙে ফেলব। এক... দুই...।” মুনীরের কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়ে চড়তে থাকে।

আমি মনে মনে হাসলাম, বললে কী হবে? মুনীর কি দরজা ভাঙবে নাকি? আমাকে মিছামিছি ভয় দেখাচ্ছে। আমি চুপচাপ বসে থাকি। “তিন...।” তারপরই ঝনঝন শব্দে কাচ ভেঙে পড়ে, সশব্দে দরজা খুলে যায়। চেয়ে দেখি, মুনীরের ডান হাত রক্তাক্ত। ঘুষি মেরে সে দরজার শার্সি ভেঙে ফেলেছে। সবাই দৌড়ে এল, আয়োডিন এল, এল ব্যান্ডেজ। মুনীরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার দুচোখে বিশ্বজয়ের আনন্দ, ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি। মাঝখানে আমি মায়ের কাছে বকা খেলাম।’ তাঁর চোখে লাজুক হাসি। সে হাসি বকা খাওয়া এক কিশোরের হাসির মতো।

মজার স্মৃতিও আছে অনেক। নব্বইয়ের দশকে আমরা দুজন নিউইয়র্কের রেডিও সিটি মিউজিক হলে ডায়ানা রসের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। অসম্ভব ভালো লেগেছিল আমাদের। অনুষ্ঠান শেষে বাইরে এসে দেখি, মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। নিউইয়র্কের জন্য যা অভাবিত। চারদিকে লোকজনের প্রচণ্ড ভিড়, হলুদ ট্যাক্সি দুষ্প্রাপ্য। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তিনিই সহাস্যে বললেন, ‘চলো ভিজি। ভিজে ভিজে একটা সাবওয়ে স্টেশনে চলে যাই। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে যাব।’ উপায়ান্তর না দেখে তাই করলাম। বৃষ্টিতে ভিজতে পেরে তাঁর সে কী আনন্দ! একটি শিশুর মতো উচ্চকিত স্বরে বললেন, ‘নিউইয়র্কে বৃষ্টিতে ভিজছি, ভাবা যায়?’ বাড়ি ফিরে এই ভেজার জন্য গল্প বানাতে হলো। বিশ্বাস করলেন না কেউই, না আমার শ্বশ্রূমাতা, না তাঁর কন্যাটি। মাঝখান দিয়ে তাঁর কন্যাটির বকাঝকা খেতে হলো আমাকে আমার দায়িত্বহীনতার জন্য।

২০১১ সালের ৬ বা ৭ ডিসেম্বরের কথা। অসুস্থ হয়ে তিনি হাসপাতালে। সে রাতে আমার তাঁর হাসপাতালে থাকার কথা। বিকেলের গল্পের পরে সবাই তখন একে একে বিদায় নিচ্ছে। বাইরে থেকে শুনতে পেলাম, কন্যাকে বিদায় দিতে দিতে তিনি বলছেন, ‘সেলিমের পড়ার রেঞ্জ অনেক বেশি।’ আমি মনে মনে হাসলাম, এ কথাটা তিনি প্রায়ই বলেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের এ-ও এক প্রকাশ। দুপুরে বই নিয়ে কথাবার্তার কারণে হয়তো তাঁর এটা আবারও মনে হয়েছে।

সবাই চলে গেলে আবারও ধনগোপাল মুখার্জ্জির কথা উঠল। ধনগোপাল মুখার্জ্জি ১৯২৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিশুসাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার ‘নিউবেরি মেডেল’ জিতেছিলেন তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ ‘গে-নেক: দ্য স্টোরি অব আ পিজন’-এর জন্য। তিনি জানতে চাইলেন ধনগোপাল মুখার্জ্জির বৃত্তান্ত। বললাম তাঁকে সে উপাখ্যান, ‘আইনবিদ পিতার সন্তান ছিলেন ধনগোপাল। অগ্রজ জাদুগোপালের উৎসাহে তিনি অতি অল্প বয়সে যোগ দিয়েছিলেন সন্ত্রাসী আন্দোলনে। তখন তাঁকে শিল্প-প্রকৌশলে পড়াশোনা করার জন্য জাপানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি পড়াশোনা করেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে তিনি পাড়ি জমান সানফ্রান্সিসকোতে। পড়াশোনা করেন বার্কলে ও স্ট্যানফোর্ডে। ১৯২০ সালে তিনি থিতু হন নিউইয়র্ক শহরে। সেখানেই তাঁর সব সাহিত্য সৃষ্টি। ধনগোপাল মুখার্জ্জি লিখেছেন একাধিক গ্রন্থ। ১৯২৭-এ এসেছে সেই সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি। কিন্তু কী ঘটল তাঁর জীবনে, কে জানে! মাত্র ৪৮ বছর বয়সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন নিউইয়র্ক শহরে।’

আমি গল্প শেষ করি। তিনি বলেন, ‘কত দিন আগে একজন ভারতীয় এমন দুর্লভ সম্মান পেলেন!’ তারপর দেখি, তাঁর নোটবুকে কী যেন টুকে রাখছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, ‘ধনগোপাল মুখার্জ্জির জীবনের কটি কথা টুকে রাখলাম। একদিন লিখব।’ না, তা লেখার সময় আর তিনি পাননি।

একটা কথা আজকাল প্রায়ই মনে হয়। চলে যাওয়ার আগে শেষ যে কাজটি তিনি করছিলেন, সেটি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক জে এম কুৎসিয়ার ‘ইন দ্য হার্ট অব দ্য কান্ট্রি’ গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদ। তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে আমরা যখন ঢাকা থেকে চলে আসছিলাম, তখন মূল বইটি এবং তাঁর অনূদিত পুরো অংশটুকু আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, ‘এটা তোমার কাছেই থাক।’ কেন এ কাজটি তিনি করেছিলেন, আমার জানা নেই। হয়তো তাঁর মন কিছু জানত, কে জানে? আমার ইচ্ছে আছে তাঁর অসমাপ্ত কলমে তাঁর অনুবাদটি শেষ করার।

আজ ৯ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী। বেঁচে থাকলে আজ তিনি শতায়ু হতেন। আজ অনেকের মনেই তাঁকে নিয়ে নানান স্মৃতির আনাগোনা ঘটবে। তার কিছু কিছু অনেককে ঘিরেই, কিন্তু কিছু কিছু নিজস্ব। তাঁকে নিয়ে আমার নিজস্ব স্মৃতির ভান্ডারও বিশাল। কেন জানি, সে ব্যাপ্ত আধারের কটা গল্প আপনাদের শোনালাম।

সব সময় যে তাঁর কথা মনে হয়, তা কিন্তু নয়; তবে মাঝেমধ্যেই তাঁর কথা ভাবি। কোনো বই ওলটালে তাঁর স্মৃতি ভেসে ওঠে, ছবির তাড়া বের করলে তাঁকে দেখি, কিংবা কারও সঙ্গে আলাপচারিতায় তাঁর কথা উঠে আসে। এই যেমন, সেদিন বুলবুল (বুলবুল হাসান) আর সায়েমার (সায়দা সায়েমা আহমেদ) সঙ্গে আড্ডার সময়ে তাঁর কথা হলো। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ওরা দুজন—ওদের শিক্ষক ছিলেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিংবা হপ্তাহখানেক আগে যখন বিভু (বিভুরঞ্জন সরকার) ও হাসানের (হাসান মামুন) সঙ্গে কথা বলছিলাম অন্য প্রসঙ্গে, তখনো তাঁর স্মৃতিচারিতায় আমরা নিমগ্ন ছিলাম।

তাঁর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি, দীর্ঘকালের। তবে সেসব স্মৃতিতে অন্যরাও আছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কিছু স্মৃতি আছে, যেখানে তিনি আর আমি ছাড়া কেউ নেই। দুর্লভ সেসব স্মৃতি। এই যেমন, ১৯৮৮ সালে এয়ারোফ্লোট বিমান ভ্রমণের স্মৃতি। আমি ঢাকা ফিরছিলাম লন্ডন থেকে, তিনি উঠলেন মস্কো থেকে। বহু আসন খালি ছিল। পাশাপাশি আসনে বসে অনেক গল্প করেছিলাম আমরা দুজন। তাঁর সেই সব গল্পের মধ্যে একটি গল্পের কথা খুব মনে আছে।

তিনি যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র, তখন নোয়াখালীর চাটখিলের এক গ্রামে তাঁর এক চাচাতো বোনের শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন একবার। ভাইকে দেখে তাঁর বোন শ্বশুরালয়ের সব প্রথাগত বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে ঘোমটা-টোমটা ভুলে ছুটে এসেছিলেন। জড়িয়ে ধরেছিলেন ভাইকে। কান্নায় ভেসে গিয়ে বারবার বলছিলেন, ‘আঁর ভাই আইছেরে, আঁর ভাই আইছে। এদ্দিনে আঁর কথা তোর মনে অইল?’

তারপর নোয়াখালীর গ্রামের প্রথায় তাঁর বোন মাটিতে বসে কোল পেতে দিয়ে ভাইকে কোলে নিয়েছিলেন। দুড়দাড় করে ঘরের মাচায় উঠে কচি তাল নামিয়ে এনেছিলেন, দা দিয়ে একটা একটা করে কেটে দিয়ে ভাইয়ের মুখে শাঁস তুলে দিয়েছিলেন। ‘সেই শাঁসের স্বাদ আমি আজও ভুলিনি।’ বড় গাঢ় মায়াময় স্বরে বলেছিলেন তিনি আমাকে। তাঁর শেষ বাক্যটি আমার এখনো মনে আছে, ‘আমার সেই বোনের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।’ তাঁর কথার সেই বেদনা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল, কথা শেষে তাঁর চাপা দীর্ঘশ্বাসটিও আমি ভুলিনি। আমার মুখে কথা সরেনি—এত বছর বাদেও গ্রামের সেই বোনটির কথা তিনি বিস্মৃত হননি।

নিউইয়র্কের রুজভেল্ট দ্বীপে একদিন চায়ের পেয়ালা হাতে আমরা দুজন গল্প করছিলাম আমাদের আবাসনের বারান্দায় দুলুনি চেয়ারে বসে। বাড়িতে আর কেউ ছিল না। আমাদের সামনে খোলা ছিল একটি পারিবারিক ছবির অ্যালবাম। তাঁর অনুজ প্রয়াত শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর একটি ছবি ছিল তাতে। ছবিটি দেখতে দেখতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তিনি মুচকি হেসে বললেন, ‘মুনীরকে ছবিতে যতটা শান্ত মনে হয়, মুনীর কিন্তু মোটেই ততটা শান্ত ছিল না।’ শুরু হয় তাঁর গল্প।

‘আমরা তখন খুলনায় থাকি। বাবা সেখানে জেলা প্রশাসক। আমাদের বাড়ির দরজা-জানালাগুলো কাচের। একদিন আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে মনোযোগ দিয়ে পড়ছি। কাচের দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে মুনীর দেখল আমি পড়ছি। তার বোধ হয় মনে হলো, আমাকে একটু বিরক্ত করা দরকার। সে প্রথমে দরজায় টোকা দিল। আমি মাথা ঘুরিয়ে ওকে দেখে আবার পড়ায় ফিরে গেলাম। দরজা খুললাম না। এবার মুনীর হাত দিয়ে বেশ জোরে জোরেই দরজায় থাপ্পড় লাগাল। আমি নির্বিকার। দেখি মুনীর কী করে। আমার নির্বিকারত্ব মুনীরকে খেপিয়ে তুলল। সে বেশ চেঁচিয়ে বলল, “দ্যাখো, আমি তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে তুমি দরজা না খুললে আমি কিন্তু দরজা ভেঙে ফেলব। এক... দুই...।” মুনীরের কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়ে চড়তে থাকে।

আমি মনে মনে হাসলাম, বললে কী হবে? মুনীর কি দরজা ভাঙবে নাকি? আমাকে মিছামিছি ভয় দেখাচ্ছে। আমি চুপচাপ বসে থাকি। “তিন...।” তারপরই ঝনঝন শব্দে কাচ ভেঙে পড়ে, সশব্দে দরজা খুলে যায়। চেয়ে দেখি, মুনীরের ডান হাত রক্তাক্ত। ঘুষি মেরে সে দরজার শার্সি ভেঙে ফেলেছে। সবাই দৌড়ে এল, আয়োডিন এল, এল ব্যান্ডেজ। মুনীরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার দুচোখে বিশ্বজয়ের আনন্দ, ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি। মাঝখানে আমি মায়ের কাছে বকা খেলাম।’ তাঁর চোখে লাজুক হাসি। সে হাসি বকা খাওয়া এক কিশোরের হাসির মতো।

মজার স্মৃতিও আছে অনেক। নব্বইয়ের দশকে আমরা দুজন নিউইয়র্কের রেডিও সিটি মিউজিক হলে ডায়ানা রসের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। অসম্ভব ভালো লেগেছিল আমাদের। অনুষ্ঠান শেষে বাইরে এসে দেখি, মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। নিউইয়র্কের জন্য যা অভাবিত। চারদিকে লোকজনের প্রচণ্ড ভিড়, হলুদ ট্যাক্সি দুষ্প্রাপ্য। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তিনিই সহাস্যে বললেন, ‘চলো ভিজি। ভিজে ভিজে একটা সাবওয়ে স্টেশনে চলে যাই। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে যাব।’ উপায়ান্তর না দেখে তাই করলাম। বৃষ্টিতে ভিজতে পেরে তাঁর সে কী আনন্দ! একটি শিশুর মতো উচ্চকিত স্বরে বললেন, ‘নিউইয়র্কে বৃষ্টিতে ভিজছি, ভাবা যায়?’ বাড়ি ফিরে এই ভেজার জন্য গল্প বানাতে হলো। বিশ্বাস করলেন না কেউই, না আমার শ্বশ্রূমাতা, না তাঁর কন্যাটি। মাঝখান দিয়ে তাঁর কন্যাটির বকাঝকা খেতে হলো আমাকে আমার দায়িত্বহীনতার জন্য।

২০১১ সালের ৬ বা ৭ ডিসেম্বরের কথা। অসুস্থ হয়ে তিনি হাসপাতালে। সে রাতে আমার তাঁর হাসপাতালে থাকার কথা। বিকেলের গল্পের পরে সবাই তখন একে একে বিদায় নিচ্ছে। বাইরে থেকে শুনতে পেলাম, কন্যাকে বিদায় দিতে দিতে তিনি বলছেন, ‘সেলিমের পড়ার রেঞ্জ অনেক বেশি।’ আমি মনে মনে হাসলাম, এ কথাটা তিনি প্রায়ই বলেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের এ-ও এক প্রকাশ। দুপুরে বই নিয়ে কথাবার্তার কারণে হয়তো তাঁর এটা আবারও মনে হয়েছে।

সবাই চলে গেলে আবারও ধনগোপাল মুখার্জ্জির কথা উঠল। ধনগোপাল মুখার্জ্জি ১৯২৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিশুসাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার ‘নিউবেরি মেডেল’ জিতেছিলেন তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ ‘গে-নেক: দ্য স্টোরি অব আ পিজন’-এর জন্য। তিনি জানতে চাইলেন ধনগোপাল মুখার্জ্জির বৃত্তান্ত। বললাম তাঁকে সে উপাখ্যান, ‘আইনবিদ পিতার সন্তান ছিলেন ধনগোপাল। অগ্রজ জাদুগোপালের উৎসাহে তিনি অতি অল্প বয়সে যোগ দিয়েছিলেন সন্ত্রাসী আন্দোলনে। তখন তাঁকে শিল্প-প্রকৌশলে পড়াশোনা করার জন্য জাপানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি পড়াশোনা করেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে তিনি পাড়ি জমান সানফ্রান্সিসকোতে। পড়াশোনা করেন বার্কলে ও স্ট্যানফোর্ডে। ১৯২০ সালে তিনি থিতু হন নিউইয়র্ক শহরে। সেখানেই তাঁর সব সাহিত্য সৃষ্টি। ধনগোপাল মুখার্জ্জি লিখেছেন একাধিক গ্রন্থ। ১৯২৭-এ এসেছে সেই সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি। কিন্তু কী ঘটল তাঁর জীবনে, কে জানে! মাত্র ৪৮ বছর বয়সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন নিউইয়র্ক শহরে।’

আমি গল্প শেষ করি। তিনি বলেন, ‘কত দিন আগে একজন ভারতীয় এমন দুর্লভ সম্মান পেলেন!’ তারপর দেখি, তাঁর নোটবুকে কী যেন টুকে রাখছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, ‘ধনগোপাল মুখার্জ্জির জীবনের কটি কথা টুকে রাখলাম। একদিন লিখব।’ না, তা লেখার সময় আর তিনি পাননি।

একটা কথা আজকাল প্রায়ই মনে হয়। চলে যাওয়ার আগে শেষ যে কাজটি তিনি করছিলেন, সেটি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক জে এম কুৎসিয়ার ‘ইন দ্য হার্ট অব দ্য কান্ট্রি’ গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদ। তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে আমরা যখন ঢাকা থেকে চলে আসছিলাম, তখন মূল বইটি এবং তাঁর অনূদিত পুরো অংশটুকু আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, ‘এটা তোমার কাছেই থাক।’ কেন এ কাজটি তিনি করেছিলেন, আমার জানা নেই। হয়তো তাঁর মন কিছু জানত, কে জানে? আমার ইচ্ছে আছে তাঁর অসমাপ্ত কলমে তাঁর অনুবাদটি শেষ করার।

আজ ৯ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী। বেঁচে থাকলে আজ তিনি শতায়ু হতেন। আজ অনেকের মনেই তাঁকে নিয়ে নানান স্মৃতির আনাগোনা ঘটবে। তার কিছু কিছু অনেককে ঘিরেই, কিন্তু কিছু কিছু নিজস্ব। তাঁকে নিয়ে আমার নিজস্ব স্মৃতির ভান্ডারও বিশাল। কেন জানি, সে ব্যাপ্ত আধারের কটা গল্প আপনাদের শোনালাম।

‘দুই দিন আগেই বাড়ি থেকে পাথরঘাটায় চলে এসেছি। এখন পুরোনো জাল সেলাই করছি। এক সপ্তাহের বাজারও করে এনেছি। আজ বিকেলে সাগর মোহনায় যাব, গভীর রাত থেকে জাল ফেলব।’ কথাগুলো বলছিলেন বরগুনা সদরের বাইনচটকী এলাকার জেলে হোসেন আলী। গতকাল বুধবার সকালে বরগুনার পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে কথা হয় তাঁর...

১২ জুন ২০২৫

ভারতের স্থলবন্দর নিষেধাজ্ঞার পর সীমান্তে আটকে থাকা তৈরি পোশাক, খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের ট্রাকগুলো ফেরত আনছেন রপ্তানিকারকেরা। তবে যেসব ট্রাক বন্দরে ঢুকে গিয়েছিল, সেগুলো ভারতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব ট্রাক ঢুকতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

১৯ মে ২০২৫

আধুনিক যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর একটি হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রত্নসম্ভার। গতকাল বুধবার হংকংয়ে বিখ্যাত আর্ট নিলাম কোম্পানি সাদাবি’স-এর এক নিলামে এগুলো তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

০৮ মে ২০২৫

পাকিস্তানে ভারতের হামলার সমালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনও এই হামলাকে ‘দুঃখজনক’ বলে অভিহিত করেছে। উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘও। উত্তেজনা যেন আরও না বাড়ে, সে জন্য দুই পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ। এদিকে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে...

০৮ মে ২০২৫