বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বুধবার এক ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর উচ্চ হারে নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের এ তালিকায় বাদ পড়েনি বাংলাদেশের নামও। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হয়েছে। এত দিন দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক ছিল। এখন তা বেড়ে ৫২ দশমিক ৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর উচ্চ হারে শুল্ক বসানোর এ পদক্ষেপকে ট্রাম্প প্রশাসনের একটি ‘সর্বজনীন শুল্কনীতি’ বলা হলেও এ নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের মধ্যে।

বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিশ্লেষকেরা পর্যালোচনা করে দেখেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত পোশাকশিল্পের ওপর সরাসরি বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এটি পুনর্বিবেচনা না হওয়া পর্যন্ত তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি সামগ্রিক অর্থনীতিকেই বয়ে বেড়াতে হবে। এতে ছেদ ঘটতে পারে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতিশীলতায়।

তবে শুল্ক বিষয়ে দুই দেশের সরকারের মধ্যে যৌথ আলোচনারও সুযোগ রয়েছে। দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক শুল্ক কমিয়ে আনা সম্ভব হলে তার সুবিধা বাংলাদেশও যে পাবে, তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত ট্রাম্পের ঘোষণাতেই আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসনের এ পদক্ষেপ ঘোষণার পরপরই করণীয় ঠিক করতে আমরা কাজ শুরু করেছি। বলার সময় এলেই জানতে পারবেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো। মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ বেশি হওয়ায় শুল্ক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৮৩৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করলেও আমদানি করেছে মাত্র ২২১ কোটি ডলারের পণ্য। সে হিসাবে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৬১৫ কোটি ডলার।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন প্রশাসন বাণিজ্য ঘাটতির ভিত্তিতে শুল্কহার নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশে মার্কিন পণ্যের ওপর বিদ্যমান গড় শুল্কহার ৭৪ শতাংশ। এর পাল্টা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র তার অর্ধেক অর্থাৎ ৩৭ শতাংশ নতুন শুল্ক আরোপ করেছে। তবে বাংলাদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ায় বা শুল্ক কমায়, তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত উচ্চ শুল্ক কমানো হতে পারে।

এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে ইতিমধ্যে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি করা পণ্যের ওপর আরোপিত উচ্চ শুল্কহার পুনর্মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। এনবিআর এখন এ নিয়ে কাজ করছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান আজকের পত্রিকাকে জানান, ‘সবার আগে জাতীয় স্বার্থ দেখতে হবে। সেখানে রাজস্ব আদায়ে সামান্য ক্ষতি খুবই তুচ্ছ। আমরা কাজ শুরু করেছি। দেখছি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোন কোন পণ্য আমদানি হচ্ছে, সেখানে কোন স্তরে শুল্কহার ধার্য রয়েছে। এ বিষয়ে আগামী রোববার কর্মদিবসে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

বিশ্বব্যাপী শুল্ক প্রতিযোগিতা ও বাংলাদেশের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তবে যেসব দেশ মার্কিন পণ্যের ওপর অতীতে বেশি শুল্ক আরোপ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে এ হার আরও বেশি। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নতুন শুল্কহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ, ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ ও পাকিস্তানের ওপর ২৯ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া চীনের ওপর ৩৪ শতাংশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর ২০ শতাংশ, ভিয়েতনামের ওপর ৪৬ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ওপর ৪৪ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ওপর ৩৬ শতাংশ, কম্বোডিয়ার ওপর ৪৯ শতাংশ এবং মিয়ানমারের ওপর ৪৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

বাণিজ্য বিশ্লেষকদের মতে, এই শুল্কনীতির ফলে বেশ কিছু দেশ বিপাকে পড়লেও ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলোর শুল্কহার তুলনামূলক বেশি হওয়ায় বাংলাদেশের কিছুটা প্রতিযোগিতার সুবিধা থাকতে পারে। তবে তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের জন্য শুল্কহার অপেক্ষাকৃত কম থাকায় তাদের বাজার প্রতিযোগিতা বাড়বে।

বাংলাদেশের রপ্তানির ওপর সম্ভাব্য প্রভাব

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে উচ্চ শুল্কের ফলে ক্রেতারা কম শুল্কযুক্ত দেশগুলোর পণ্য কেনার দিকে ঝুঁকতে পারেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, বাংলাদেশের পোশাকশিল্প মূলত কম উৎপাদন খরচ এবং শুল্ক সুবিধার ওপর নির্ভরশীল। শুল্ক বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি কমে যেতে পারে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে যদি মার্কিন ক্রেতারা বিকল্প বাজারে চলে যান, তবে অর্ডার হ্রাসের কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে এবং লাভ কমে আসবে।

এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ৯৪ শতাংশ ভোক্তা যুক্তরাষ্ট্রের। তারা তখন চাহিদা কমিয়ে দেবে। ১০ ডলারের একটি টি-শার্ট আগে ১৫ শতাংশ শুল্ক যোগ করে দাম হতো সাড়ে ১১ ডলার, এখন আরও ৩৭ শতাংশ শুল্ক বসালে ওই টি-শার্টের মূল্য পড়বে ১৫ ডলার। তখন চাহিদার দিক থেকে সংকোচন হবে। বাংলাদেশের রপ্তানিতেও একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস রপ্তানির ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এমন পরিস্থিতিতে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বড় ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে, গার্মেন্টস রপ্তানি কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা যেতেই পারে। গার্মেন্টসের বাইরে, কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ লেদার গুডস, ফার্মাসিউটিক্যালসসহ অন্যান্য পণ্যের রপ্তানিও বৃদ্ধি করেছে, এখন সেখানেও বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে।

উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব

বর্ধিত শুল্কের কারণে রপ্তানিকারকদের উৎপাদন ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে যাবে। অনেক কারখানা লোকসানের মুখে পড়তে পারে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য নিরুৎসাহজনক হতে পারে। ফলে নতুন বিনিয়োগ কমে যাবে এবং অনেক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কমাতে বাধ্য হতে পারে। পাশাপাশি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঝুঁকিও বেড়ে যাবে। পোশাকশিল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমঘন খাতগুলোর একটি, যেখানে ৪ মিলিয়ন শ্রমিক নিয়োজিত। রপ্তানি সংকুচিত হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাবে, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ করে যে ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করল, এটা আমাদের কাছে অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এসেছে। এতে পোশাকশিল্প রপ্তানির পরিমাণ কমে যাবে। আর রপ্তানি কমে গেলে তার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের ওপর। দ্রুত এ পরিস্থিতির সুরাহা না হলে অনেক পোশাক কারখানা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এতে কাজ হারাতে পারেন বিপুলসংখ্যক শ্রমিক।

এলডিসি উত্তরণের প্রক্রিয়া কঠিন হবে

বিজিএমইএর বর্তমান পরিচালনা কমিটির সদস্য ও শাশা গার্মেন্টসের এমডি শামস মাহমুদ বলেন, রপ্তানির খাতের ওপর অর্থনীতি অনেকটা নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক স্থিতিশীলতা চাপের মুখে পড়বে। সবচেয়ে বড় কথা, এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়া সহজ হবে না, যা উত্তরণের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজনীয় করে তুলবে।

বাংলাদেশের করণীয় ও কৌশলগত পদক্ষেপ

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত ও কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলেন, প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে আলোচনা চালিয়ে বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে শুল্ক হ্রাসের চেষ্টা করা দরকার। বাংলাদেশকে বিশেষ ট্রেড সুবিধার জন্য আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন বাজার খোঁজার চেষ্টা বাড়াতে হবে। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের কৌশল নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি সুবিধা আরও ভালোভাবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তৃতীয়ত, রপ্তানি খাতকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারকে বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। এর মধ্যে কম সুদে ঋণসুবিধা, কর অবকাশ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও লজিস্টিক সুবিধার প্রসার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানি বাড়ানোর সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

সিপিডির বিশেষ ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমেরিকা কাঁচামাল ব্যবহার করে তৈরি পণ্য রপ্তানি করলে তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি রয়েছে। বাংলাদেশ আমেরিকার তুলা ব্যবহার করে পোশাক বানিয়ে রপ্তানি করে। ফলে এ বিষয়টি টিকফার আলোচনায় তোলা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বুধবার এক ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর উচ্চ হারে নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের এ তালিকায় বাদ পড়েনি বাংলাদেশের নামও। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হয়েছে। এত দিন দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক ছিল। এখন তা বেড়ে ৫২ দশমিক ৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর উচ্চ হারে শুল্ক বসানোর এ পদক্ষেপকে ট্রাম্প প্রশাসনের একটি ‘সর্বজনীন শুল্কনীতি’ বলা হলেও এ নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের মধ্যে।

বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিশ্লেষকেরা পর্যালোচনা করে দেখেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত পোশাকশিল্পের ওপর সরাসরি বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এটি পুনর্বিবেচনা না হওয়া পর্যন্ত তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি সামগ্রিক অর্থনীতিকেই বয়ে বেড়াতে হবে। এতে ছেদ ঘটতে পারে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতিশীলতায়।

তবে শুল্ক বিষয়ে দুই দেশের সরকারের মধ্যে যৌথ আলোচনারও সুযোগ রয়েছে। দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক শুল্ক কমিয়ে আনা সম্ভব হলে তার সুবিধা বাংলাদেশও যে পাবে, তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত ট্রাম্পের ঘোষণাতেই আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসনের এ পদক্ষেপ ঘোষণার পরপরই করণীয় ঠিক করতে আমরা কাজ শুরু করেছি। বলার সময় এলেই জানতে পারবেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো। মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ বেশি হওয়ায় শুল্ক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৮৩৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করলেও আমদানি করেছে মাত্র ২২১ কোটি ডলারের পণ্য। সে হিসাবে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৬১৫ কোটি ডলার।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন প্রশাসন বাণিজ্য ঘাটতির ভিত্তিতে শুল্কহার নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশে মার্কিন পণ্যের ওপর বিদ্যমান গড় শুল্কহার ৭৪ শতাংশ। এর পাল্টা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র তার অর্ধেক অর্থাৎ ৩৭ শতাংশ নতুন শুল্ক আরোপ করেছে। তবে বাংলাদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ায় বা শুল্ক কমায়, তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত উচ্চ শুল্ক কমানো হতে পারে।

এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে ইতিমধ্যে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি করা পণ্যের ওপর আরোপিত উচ্চ শুল্কহার পুনর্মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। এনবিআর এখন এ নিয়ে কাজ করছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান আজকের পত্রিকাকে জানান, ‘সবার আগে জাতীয় স্বার্থ দেখতে হবে। সেখানে রাজস্ব আদায়ে সামান্য ক্ষতি খুবই তুচ্ছ। আমরা কাজ শুরু করেছি। দেখছি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোন কোন পণ্য আমদানি হচ্ছে, সেখানে কোন স্তরে শুল্কহার ধার্য রয়েছে। এ বিষয়ে আগামী রোববার কর্মদিবসে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

বিশ্বব্যাপী শুল্ক প্রতিযোগিতা ও বাংলাদেশের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তবে যেসব দেশ মার্কিন পণ্যের ওপর অতীতে বেশি শুল্ক আরোপ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে এ হার আরও বেশি। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নতুন শুল্কহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ, ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ ও পাকিস্তানের ওপর ২৯ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া চীনের ওপর ৩৪ শতাংশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর ২০ শতাংশ, ভিয়েতনামের ওপর ৪৬ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ওপর ৪৪ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ওপর ৩৬ শতাংশ, কম্বোডিয়ার ওপর ৪৯ শতাংশ এবং মিয়ানমারের ওপর ৪৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

বাণিজ্য বিশ্লেষকদের মতে, এই শুল্কনীতির ফলে বেশ কিছু দেশ বিপাকে পড়লেও ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলোর শুল্কহার তুলনামূলক বেশি হওয়ায় বাংলাদেশের কিছুটা প্রতিযোগিতার সুবিধা থাকতে পারে। তবে তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের জন্য শুল্কহার অপেক্ষাকৃত কম থাকায় তাদের বাজার প্রতিযোগিতা বাড়বে।

বাংলাদেশের রপ্তানির ওপর সম্ভাব্য প্রভাব

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে উচ্চ শুল্কের ফলে ক্রেতারা কম শুল্কযুক্ত দেশগুলোর পণ্য কেনার দিকে ঝুঁকতে পারেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, বাংলাদেশের পোশাকশিল্প মূলত কম উৎপাদন খরচ এবং শুল্ক সুবিধার ওপর নির্ভরশীল। শুল্ক বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি কমে যেতে পারে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে যদি মার্কিন ক্রেতারা বিকল্প বাজারে চলে যান, তবে অর্ডার হ্রাসের কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে এবং লাভ কমে আসবে।

এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ৯৪ শতাংশ ভোক্তা যুক্তরাষ্ট্রের। তারা তখন চাহিদা কমিয়ে দেবে। ১০ ডলারের একটি টি-শার্ট আগে ১৫ শতাংশ শুল্ক যোগ করে দাম হতো সাড়ে ১১ ডলার, এখন আরও ৩৭ শতাংশ শুল্ক বসালে ওই টি-শার্টের মূল্য পড়বে ১৫ ডলার। তখন চাহিদার দিক থেকে সংকোচন হবে। বাংলাদেশের রপ্তানিতেও একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস রপ্তানির ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এমন পরিস্থিতিতে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বড় ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে, গার্মেন্টস রপ্তানি কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা যেতেই পারে। গার্মেন্টসের বাইরে, কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ লেদার গুডস, ফার্মাসিউটিক্যালসসহ অন্যান্য পণ্যের রপ্তানিও বৃদ্ধি করেছে, এখন সেখানেও বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে।

উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব

বর্ধিত শুল্কের কারণে রপ্তানিকারকদের উৎপাদন ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে যাবে। অনেক কারখানা লোকসানের মুখে পড়তে পারে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য নিরুৎসাহজনক হতে পারে। ফলে নতুন বিনিয়োগ কমে যাবে এবং অনেক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কমাতে বাধ্য হতে পারে। পাশাপাশি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঝুঁকিও বেড়ে যাবে। পোশাকশিল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমঘন খাতগুলোর একটি, যেখানে ৪ মিলিয়ন শ্রমিক নিয়োজিত। রপ্তানি সংকুচিত হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাবে, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ করে যে ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করল, এটা আমাদের কাছে অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এসেছে। এতে পোশাকশিল্প রপ্তানির পরিমাণ কমে যাবে। আর রপ্তানি কমে গেলে তার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের ওপর। দ্রুত এ পরিস্থিতির সুরাহা না হলে অনেক পোশাক কারখানা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এতে কাজ হারাতে পারেন বিপুলসংখ্যক শ্রমিক।

এলডিসি উত্তরণের প্রক্রিয়া কঠিন হবে

বিজিএমইএর বর্তমান পরিচালনা কমিটির সদস্য ও শাশা গার্মেন্টসের এমডি শামস মাহমুদ বলেন, রপ্তানির খাতের ওপর অর্থনীতি অনেকটা নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক স্থিতিশীলতা চাপের মুখে পড়বে। সবচেয়ে বড় কথা, এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়া সহজ হবে না, যা উত্তরণের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজনীয় করে তুলবে।

বাংলাদেশের করণীয় ও কৌশলগত পদক্ষেপ

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত ও কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলেন, প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে আলোচনা চালিয়ে বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে শুল্ক হ্রাসের চেষ্টা করা দরকার। বাংলাদেশকে বিশেষ ট্রেড সুবিধার জন্য আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন বাজার খোঁজার চেষ্টা বাড়াতে হবে। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের কৌশল নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি সুবিধা আরও ভালোভাবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তৃতীয়ত, রপ্তানি খাতকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারকে বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। এর মধ্যে কম সুদে ঋণসুবিধা, কর অবকাশ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও লজিস্টিক সুবিধার প্রসার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানি বাড়ানোর সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

সিপিডির বিশেষ ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমেরিকা কাঁচামাল ব্যবহার করে তৈরি পণ্য রপ্তানি করলে তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি রয়েছে। বাংলাদেশ আমেরিকার তুলা ব্যবহার করে পোশাক বানিয়ে রপ্তানি করে। ফলে এ বিষয়টি টিকফার আলোচনায় তোলা যেতে পারে।

অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) প্রায় ৩ হাজার ৮৪ কোটি মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-এর অধীনে গত ৩১ অক্টোবর এই বাজেয়াপ্তের নির্দেশ জারি করা হয়।

৪২ মিনিট আগে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৬১ হাজার টন গম একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন।

১ ঘণ্টা আগে

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই

১১ ঘণ্টা আগে

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প।

১১ ঘণ্টা আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) প্রায় ৩ হাজার ৮৪ কোটি মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-এর অধীনে গত ৩১ অক্টোবর এই বাজেয়াপ্তের নির্দেশ জারি করা হয়।

বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে মুম্বাইয়ের পালি হিলের বিলাসবহুল পারিবারিক আবাসন, দিল্লির রিলায়েন্স সেন্টার এবং দেশের অন্তত আটটি শহরের রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি। দিল্লি, নয়ডা, গাজিয়াবাদ, মুম্বাই, পুণে, থানে, হায়দরাবাদ, চেন্নাই এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জুড়ে এই সম্পত্তিগুলো বিস্তৃত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অফিস, আবাসিক ইউনিট এবং জমির প্লট।

কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডির অভিযোগ, রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরএইচএফএল) এবং রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরসিএফএল)-এর সংগৃহীত জনগণের টাকা বেআইনিভাবে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা এবং পাচার করার অভিযোগ তদন্তের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইডি জানিয়েছে, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাংক আরএইচএফএল-এ ২ হাজর ৯৬৫ কোটি এবং আরসিএফএল-এ ২ হাজার ৪৫ কোটি বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিনিয়োগগুলো খেলাপি সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

তদন্তে আরও উঠে আসে, সেবি (এসইবিআই)-এর বিধিনিষেধ এড়ানোর জন্য এই তহবিলগুলো ঘুরপথে ব্যবহার করা হয়েছিল। সংঘাতের স্বার্থ সংক্রান্ত নিয়মের কারণে রিলায়েন্স নিপ্পন মিউচুয়াল ফান্ডের পক্ষে সরাসরি অনিল আম্বানির আর্থিক সংস্থাগুলোতে বিনিয়োগ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অভিযোগ, সাধারণ মানুষের মিউচুয়াল ফান্ড থেকে সংগৃহীত অর্থ ইয়েস ব্যাংকের মাধ্যমে ঘুরপথে আরএইচএফএল এবং আরসিএফএল-এ নেওয়া হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত অনিল আম্বানির কোম্পানিগুলোর কাছে যায়।

ইডি আরও দাবি করেছে, অর্থপাচারের তদন্তে তারা দেখতে পেয়েছে, এই ঋণ দেওয়া ও লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিয়ম ছিল। কোনো রকম যাচাই ছাড়াই ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল, বহু ক্ষেত্রে আবেদন জমা দেওয়ার আগেই অথবা একই দিনে মঞ্জুরি ও বিতরণ করা হয়। কিছু ঋণের নথিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নথি ফাঁকা বা তারিখবিহীন ছিল বলেও অভিযোগ।

এ ছাড়া, রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড (আরকম)-এর সঙ্গে যুক্ত ঋণ জালিয়াতি মামলাতেও তদন্ত জোরদার করেছে ইডি। প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রায় ১৩ হাজার ৬০০ কোটি রুপির বেশি অর্থ ‘লোন এভারগ্রিনিং’ (মূল পরিশোধের বাধ্যবাধকতা মওকুফ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সংস্থাটি জানিয়েছে, অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত এই সম্পত্তিগুলোর সন্ধান ও বাজেয়াপ্তের কাজ তারা চালিয়ে যাবে। তাদের দাবি, এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের স্বার্থ এবং বিনিয়োগকারীদের অর্থ সুরক্ষিত করা।

অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) প্রায় ৩ হাজার ৮৪ কোটি মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-এর অধীনে গত ৩১ অক্টোবর এই বাজেয়াপ্তের নির্দেশ জারি করা হয়।

বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে মুম্বাইয়ের পালি হিলের বিলাসবহুল পারিবারিক আবাসন, দিল্লির রিলায়েন্স সেন্টার এবং দেশের অন্তত আটটি শহরের রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি। দিল্লি, নয়ডা, গাজিয়াবাদ, মুম্বাই, পুণে, থানে, হায়দরাবাদ, চেন্নাই এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জুড়ে এই সম্পত্তিগুলো বিস্তৃত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অফিস, আবাসিক ইউনিট এবং জমির প্লট।

কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডির অভিযোগ, রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরএইচএফএল) এবং রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরসিএফএল)-এর সংগৃহীত জনগণের টাকা বেআইনিভাবে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা এবং পাচার করার অভিযোগ তদন্তের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইডি জানিয়েছে, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাংক আরএইচএফএল-এ ২ হাজর ৯৬৫ কোটি এবং আরসিএফএল-এ ২ হাজার ৪৫ কোটি বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিনিয়োগগুলো খেলাপি সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

তদন্তে আরও উঠে আসে, সেবি (এসইবিআই)-এর বিধিনিষেধ এড়ানোর জন্য এই তহবিলগুলো ঘুরপথে ব্যবহার করা হয়েছিল। সংঘাতের স্বার্থ সংক্রান্ত নিয়মের কারণে রিলায়েন্স নিপ্পন মিউচুয়াল ফান্ডের পক্ষে সরাসরি অনিল আম্বানির আর্থিক সংস্থাগুলোতে বিনিয়োগ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অভিযোগ, সাধারণ মানুষের মিউচুয়াল ফান্ড থেকে সংগৃহীত অর্থ ইয়েস ব্যাংকের মাধ্যমে ঘুরপথে আরএইচএফএল এবং আরসিএফএল-এ নেওয়া হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত অনিল আম্বানির কোম্পানিগুলোর কাছে যায়।

ইডি আরও দাবি করেছে, অর্থপাচারের তদন্তে তারা দেখতে পেয়েছে, এই ঋণ দেওয়া ও লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিয়ম ছিল। কোনো রকম যাচাই ছাড়াই ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল, বহু ক্ষেত্রে আবেদন জমা দেওয়ার আগেই অথবা একই দিনে মঞ্জুরি ও বিতরণ করা হয়। কিছু ঋণের নথিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নথি ফাঁকা বা তারিখবিহীন ছিল বলেও অভিযোগ।

এ ছাড়া, রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড (আরকম)-এর সঙ্গে যুক্ত ঋণ জালিয়াতি মামলাতেও তদন্ত জোরদার করেছে ইডি। প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রায় ১৩ হাজার ৬০০ কোটি রুপির বেশি অর্থ ‘লোন এভারগ্রিনিং’ (মূল পরিশোধের বাধ্যবাধকতা মওকুফ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সংস্থাটি জানিয়েছে, অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত এই সম্পত্তিগুলোর সন্ধান ও বাজেয়াপ্তের কাজ তারা চালিয়ে যাবে। তাদের দাবি, এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের স্বার্থ এবং বিনিয়োগকারীদের অর্থ সুরক্ষিত করা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বুধবার এক ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর উচ্চ হারে নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের এ তালিকায় বাদ পড়েনি বাংলাদেশের নামও। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হয়েছে।

০৪ এপ্রিল ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৬১ হাজার টন গম একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন।

১ ঘণ্টা আগে

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই

১১ ঘণ্টা আগে

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প।

১১ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৬১ হাজার টন গম একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে নগদ ক্রয় চুক্তির আওতায় ৬০ হাজার ৮০২ মেট্রিক টন গম নিয়ে এমভি স্পার এরিস (MV SPAR ARIES) জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে।

এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সরকার—টু—সরকার (জি টু জি) ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি কার্যক্রম শুরু করছে। এই চুক্তির আওতায় মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন গম আমদানি করা হবে, যার প্রথম চালান হিসেবে ৫৬ হাজার ৯৫৯ মেট্রিক টন গম গত ২৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে দেশে পৌঁছেছে।

জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। গমের নমুনা পরীক্ষা শেষে দ্রুত গম খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৬১ হাজার টন গম একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে নগদ ক্রয় চুক্তির আওতায় ৬০ হাজার ৮০২ মেট্রিক টন গম নিয়ে এমভি স্পার এরিস (MV SPAR ARIES) জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে।

এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সরকার—টু—সরকার (জি টু জি) ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি কার্যক্রম শুরু করছে। এই চুক্তির আওতায় মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন গম আমদানি করা হবে, যার প্রথম চালান হিসেবে ৫৬ হাজার ৯৫৯ মেট্রিক টন গম গত ২৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে দেশে পৌঁছেছে।

জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। গমের নমুনা পরীক্ষা শেষে দ্রুত গম খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বুধবার এক ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর উচ্চ হারে নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের এ তালিকায় বাদ পড়েনি বাংলাদেশের নামও। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হয়েছে।

০৪ এপ্রিল ২০২৫

অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) প্রায় ৩ হাজার ৮৪ কোটি মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-এর অধীনে গত ৩১ অক্টোবর এই বাজেয়াপ্তের নির্দেশ জারি করা হয়।

৪২ মিনিট আগে

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই

১১ ঘণ্টা আগে

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প।

১১ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

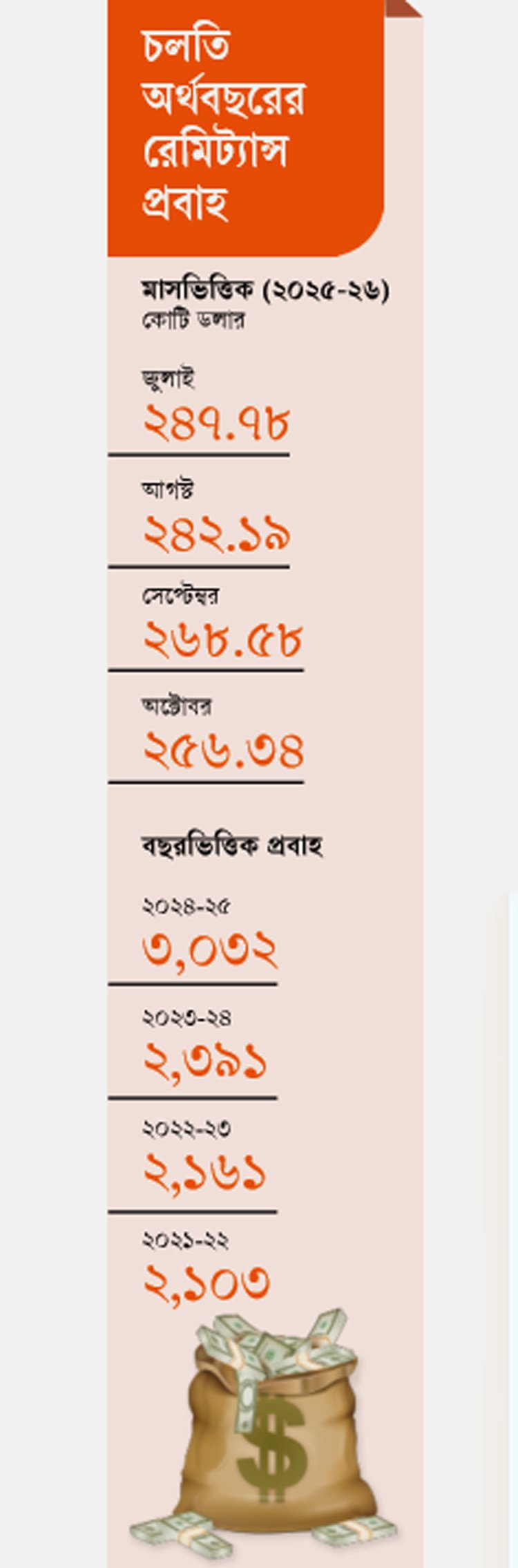

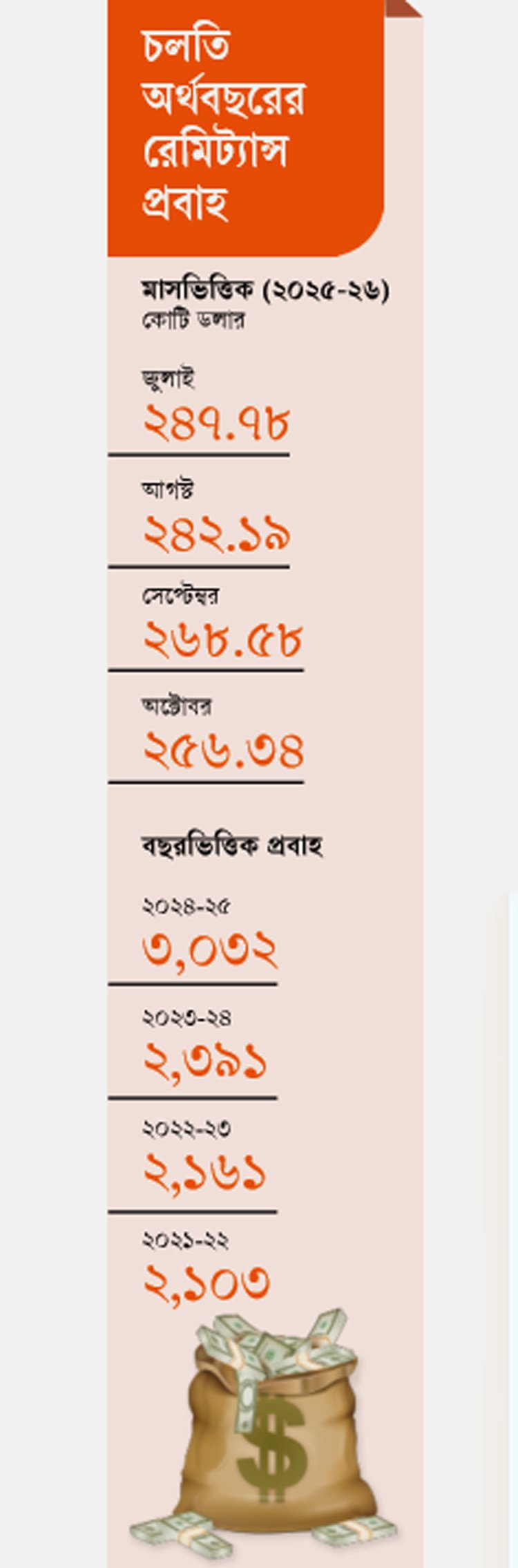

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, টানা দুই মাসে আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি গড় ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। এই প্রবাসী আয় শুধু পরিবারের সহায়তা নয়, দেশের অর্থনীতির স্থিতিশীলতারও এক অদৃশ্য চালিকাশক্তি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ১ হাজার ১৪ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময় ছিল ৮০৯ কোটি ডলার। মাত্র চার মাসেই রেমিট্যান্স বেড়েছে ২০০ কোটি ডলার বেশি। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ৩ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বেশি ছাড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যতক্ষণ হুন্ডি ও পাচার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ততক্ষণ রেমিট্যান্স প্রবাহও বাড়বে। এভাবে প্রতি মাসেই ৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসতে পারে।’

তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। ২০২৪ সালের একই মাসে যা ছিল ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ৮ হাজার ডলার। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে ১৬ কোটি ডলার বা ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেড়েছে। তবে সেপ্টেম্বর মাসে পাঠানো রেমিট্যান্স ছিল ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, অর্থাৎ অক্টোবরের তুলনায় সামান্য কম।

মাসভিত্তিক প্রবাহের হিসাব অনুযায়ী, জুলাইয়ে এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ডলার, সেপ্টেম্বর ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ এবং অক্টোবর ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, দেশে ডলার মার্কেট এখন স্বাভাবিক এবং খোলাবাজারে হুন্ডির প্রভাব কমায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলেই রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। বর্তমান ব্যাংকিং রেট প্রায় খোলাবাজারের ডলারের কাছাকাছি, যা প্রবাসীদের জন্য সুবিধাজনক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে ৬০টি ব্যাংকের মধ্যে ৫৩টির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার এসেছে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৪৭ কোটি ৭৪ লাখ ৭০ হাজার, কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ২৪ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার, বেসরকারি ৪২ ব্যাংকের মাধ্যমে ১৮৩ কোটি ৮৬ লাখ ৭০ হাজার এবং ৯টি বিদেশি ব্যাংক থেকে এসেছে ৬৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার।

তবে কিছু ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বেসরকারি আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক এবং বিদেশি হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবাসী আয়ের প্রবাহের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট। গত অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ হয়েছে মার্চ মাসে, ৩২৯ কোটি ডলার। পুরো বছর প্রবাসী আয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৩২ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। এর আগের বছরগুলোতেও ধারাবাহিক বৃদ্ধি দেখা গেছে; ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ হাজার ৩৯১ কোটি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ হাজার ১৬১ কোটি, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ হাজার ১০৩ কোটি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার।

ব্যাংকাররা বলছেন, ‘দেশের ডলার মার্কেট স্থিতিশীল হওয়ায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন। হুন্ডির প্রভাব কমায় এই প্রবাহ আরও নিয়মিত হচ্ছে।’

অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন, প্রবাসী আয়ের ধারাবাহিক প্রবাহ দেশকে টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে স্থিতিশীলতা, আমদানি ব্যয় মেটানো এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের শক্তিশালী ব্যবহার নিশ্চিত করছে। পাশাপাশি এটি দেশের অর্থনীতির জন্য এক নির্ভরযোগ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, টানা দুই মাসে আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি গড় ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। এই প্রবাসী আয় শুধু পরিবারের সহায়তা নয়, দেশের অর্থনীতির স্থিতিশীলতারও এক অদৃশ্য চালিকাশক্তি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ১ হাজার ১৪ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময় ছিল ৮০৯ কোটি ডলার। মাত্র চার মাসেই রেমিট্যান্স বেড়েছে ২০০ কোটি ডলার বেশি। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ৩ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বেশি ছাড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যতক্ষণ হুন্ডি ও পাচার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ততক্ষণ রেমিট্যান্স প্রবাহও বাড়বে। এভাবে প্রতি মাসেই ৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসতে পারে।’

তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। ২০২৪ সালের একই মাসে যা ছিল ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ৮ হাজার ডলার। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে ১৬ কোটি ডলার বা ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেড়েছে। তবে সেপ্টেম্বর মাসে পাঠানো রেমিট্যান্স ছিল ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, অর্থাৎ অক্টোবরের তুলনায় সামান্য কম।

মাসভিত্তিক প্রবাহের হিসাব অনুযায়ী, জুলাইয়ে এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ডলার, সেপ্টেম্বর ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ এবং অক্টোবর ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, দেশে ডলার মার্কেট এখন স্বাভাবিক এবং খোলাবাজারে হুন্ডির প্রভাব কমায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলেই রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। বর্তমান ব্যাংকিং রেট প্রায় খোলাবাজারের ডলারের কাছাকাছি, যা প্রবাসীদের জন্য সুবিধাজনক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে ৬০টি ব্যাংকের মধ্যে ৫৩টির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার এসেছে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৪৭ কোটি ৭৪ লাখ ৭০ হাজার, কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ২৪ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার, বেসরকারি ৪২ ব্যাংকের মাধ্যমে ১৮৩ কোটি ৮৬ লাখ ৭০ হাজার এবং ৯টি বিদেশি ব্যাংক থেকে এসেছে ৬৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার।

তবে কিছু ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বেসরকারি আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক এবং বিদেশি হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবাসী আয়ের প্রবাহের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট। গত অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ হয়েছে মার্চ মাসে, ৩২৯ কোটি ডলার। পুরো বছর প্রবাসী আয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৩২ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। এর আগের বছরগুলোতেও ধারাবাহিক বৃদ্ধি দেখা গেছে; ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ হাজার ৩৯১ কোটি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ হাজার ১৬১ কোটি, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ হাজার ১০৩ কোটি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার।

ব্যাংকাররা বলছেন, ‘দেশের ডলার মার্কেট স্থিতিশীল হওয়ায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন। হুন্ডির প্রভাব কমায় এই প্রবাহ আরও নিয়মিত হচ্ছে।’

অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন, প্রবাসী আয়ের ধারাবাহিক প্রবাহ দেশকে টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে স্থিতিশীলতা, আমদানি ব্যয় মেটানো এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের শক্তিশালী ব্যবহার নিশ্চিত করছে। পাশাপাশি এটি দেশের অর্থনীতির জন্য এক নির্ভরযোগ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বুধবার এক ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর উচ্চ হারে নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের এ তালিকায় বাদ পড়েনি বাংলাদেশের নামও। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হয়েছে।

০৪ এপ্রিল ২০২৫

অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) প্রায় ৩ হাজার ৮৪ কোটি মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-এর অধীনে গত ৩১ অক্টোবর এই বাজেয়াপ্তের নির্দেশ জারি করা হয়।

৪২ মিনিট আগে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৬১ হাজার টন গম একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন।

১ ঘণ্টা আগে

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প।

১১ ঘণ্টা আগেমেহেরাব্বিন সানভী, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প। সরকারি ৪২ কোটি টাকায় নির্মিত এ শিল্পনগরী চার বছরেও প্রাণ ফেরাতে পারেনি। ভবন আছে, কিন্তু কাজ নেই; আশা আছে, কিন্তু এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেই।

সরকার ২০২১ সালে ২৫.২ একর জমির ওপর এই শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষ্য ছিল স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো, আর জেলার অর্থনীতি চাঙা করা। কিন্তু বাস্তব চিত্র ঠিক তার উল্টো। ৭৮টি প্লটের মধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩১টি; এর মধ্যে ৬ জনের বরাদ্দ বাতিল হয় নানা জটিলতায়। ২৫ উদ্যোক্তার মধ্যে মাত্র তিনজন এখন সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন—বাকি প্লটগুলো খালি পড়ে রয়েছে। কিছু জায়গায় ইটের গাঁথুনি শুরু হলেও পরে থেমে গেছে সব।

সরেজমিনে দেখা যায়, পুরো এলাকা এখন আগাছা-জঙ্গলে ঢেকে গেছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভাঙা, পানি নিষ্কাশনের উপায় নেই, বৃষ্টি হলেই জমে থাকা পানি বাড়ায় মশার উপদ্রব, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধও। এখানে রাত হলে অন্ধকারে ঢেকে যায় গোটা শিল্পনগরী, নিরাপত্তাব্যবস্থার ঘাটতি বিনিয়োগে আসা উদ্যোক্তাদের মনে জাগায় শঙ্কা। ফলে একসময় যেখানে কর্মচাঞ্চল্যের বড় আশা ছিল, সেখানে এখন পায়ের আওয়াজও শোনা যায় না।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতির সহসভাপতি মঞ্জুরুল আলম মালিক লার্জ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রকল্পটি মূলত থেমে আছে। এখানে সরকারি অর্থ ব্যয় হয়েছে; কিন্তু পরিকল্পনার ঘাটতি স্পষ্ট। উদ্যোক্তারা এখানে বিনিয়োগ করতে ভয় পান। নানা কারণেই বিসিক এলাকায় ব্যবসা করা মানে বড় ঝুঁকি নেওয়া।’

একই ধরনের মন্তব্য করেন স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল হোসেন। তাঁর কথায়, ‘বিসিক হলো, ভেবেছিলাম এলাকায় কাজের সুযোগ বাড়বে। কিন্তু সবকিছু থেমে গেছে। এখন মনে হয়, এ জায়গায় শুধু আগাছা আর নীরবতাই জন্ম নিচ্ছে। সব সম্ভাবনা উবে গেছে।’

চুয়াডাঙ্গা বিসিকের উপব্যবস্থাপক এ বি এম আনিসুজ্জামান অবশ্য আশাবাদী। তিনি বলেন, মোট প্লটের ৪০ শতাংশ ইতিমধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলোও শিগগির বরাদ্দ দেওয়া হবে। যাঁরা বরাদ্দ নিয়েও কাজ শুরু করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘কারখানাগুলো চালু হলে কর্মসংস্থান বাড়বে।’

তবে মাঠের বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। চার বছর ধরে এভাবে অব্যবহৃত পড়ে থাকা শিল্পনগরী প্রশ্ন তুলছে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে। প্রায় ৪২ কোটি টাকার এ বিনিয়োগে এখন পর্যন্ত যে ফল, তা হতাশাজনক। শুধু সরকারি অর্থের অপচয় নয়; বরং এটি স্থানীয় উন্নয়নের গতি থামিয়ে দিয়েছে।

উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, পানি-বিদ্যুৎ-সংযোগ থেকে শুরু করে রাস্তা, নিরাপত্তা, ড্রেনেজ—সব মৌলিক অবকাঠামোই দুর্বল। শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ নেই। অনেকে প্রাথমিকভাবে জমি পেয়েও কাজ শুরু করতে পারেননি।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, শিল্পনগরী কেবল অবকাঠামো দিয়ে টিকে থাকে না; এর সঙ্গে থাকতে হয় প্রণোদনা, সুযোগ-সুবিধা ও প্রশাসনিক সহায়তা। চুয়াডাঙ্গার বিসিক প্রকল্পে সেগুলোর অভাব স্পষ্ট।

দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা ও অবহেলা এখন প্রকল্পটিকে নষ্ট করে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। কিছু জায়গায় নতুন ভবন নির্মাণ হলেও তার পাশেই জন্ম নিচ্ছে আগাছা। যেন জীবন্ত উদাহরণ, কীভাবে পরিকল্পনার ঘাটতি এক সম্ভাবনাময় প্রকল্পকে জঙ্গলে পরিণত করে।

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প। সরকারি ৪২ কোটি টাকায় নির্মিত এ শিল্পনগরী চার বছরেও প্রাণ ফেরাতে পারেনি। ভবন আছে, কিন্তু কাজ নেই; আশা আছে, কিন্তু এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেই।

সরকার ২০২১ সালে ২৫.২ একর জমির ওপর এই শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষ্য ছিল স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো, আর জেলার অর্থনীতি চাঙা করা। কিন্তু বাস্তব চিত্র ঠিক তার উল্টো। ৭৮টি প্লটের মধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩১টি; এর মধ্যে ৬ জনের বরাদ্দ বাতিল হয় নানা জটিলতায়। ২৫ উদ্যোক্তার মধ্যে মাত্র তিনজন এখন সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন—বাকি প্লটগুলো খালি পড়ে রয়েছে। কিছু জায়গায় ইটের গাঁথুনি শুরু হলেও পরে থেমে গেছে সব।

সরেজমিনে দেখা যায়, পুরো এলাকা এখন আগাছা-জঙ্গলে ঢেকে গেছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভাঙা, পানি নিষ্কাশনের উপায় নেই, বৃষ্টি হলেই জমে থাকা পানি বাড়ায় মশার উপদ্রব, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধও। এখানে রাত হলে অন্ধকারে ঢেকে যায় গোটা শিল্পনগরী, নিরাপত্তাব্যবস্থার ঘাটতি বিনিয়োগে আসা উদ্যোক্তাদের মনে জাগায় শঙ্কা। ফলে একসময় যেখানে কর্মচাঞ্চল্যের বড় আশা ছিল, সেখানে এখন পায়ের আওয়াজও শোনা যায় না।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতির সহসভাপতি মঞ্জুরুল আলম মালিক লার্জ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রকল্পটি মূলত থেমে আছে। এখানে সরকারি অর্থ ব্যয় হয়েছে; কিন্তু পরিকল্পনার ঘাটতি স্পষ্ট। উদ্যোক্তারা এখানে বিনিয়োগ করতে ভয় পান। নানা কারণেই বিসিক এলাকায় ব্যবসা করা মানে বড় ঝুঁকি নেওয়া।’

একই ধরনের মন্তব্য করেন স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল হোসেন। তাঁর কথায়, ‘বিসিক হলো, ভেবেছিলাম এলাকায় কাজের সুযোগ বাড়বে। কিন্তু সবকিছু থেমে গেছে। এখন মনে হয়, এ জায়গায় শুধু আগাছা আর নীরবতাই জন্ম নিচ্ছে। সব সম্ভাবনা উবে গেছে।’

চুয়াডাঙ্গা বিসিকের উপব্যবস্থাপক এ বি এম আনিসুজ্জামান অবশ্য আশাবাদী। তিনি বলেন, মোট প্লটের ৪০ শতাংশ ইতিমধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলোও শিগগির বরাদ্দ দেওয়া হবে। যাঁরা বরাদ্দ নিয়েও কাজ শুরু করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘কারখানাগুলো চালু হলে কর্মসংস্থান বাড়বে।’

তবে মাঠের বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। চার বছর ধরে এভাবে অব্যবহৃত পড়ে থাকা শিল্পনগরী প্রশ্ন তুলছে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে। প্রায় ৪২ কোটি টাকার এ বিনিয়োগে এখন পর্যন্ত যে ফল, তা হতাশাজনক। শুধু সরকারি অর্থের অপচয় নয়; বরং এটি স্থানীয় উন্নয়নের গতি থামিয়ে দিয়েছে।

উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, পানি-বিদ্যুৎ-সংযোগ থেকে শুরু করে রাস্তা, নিরাপত্তা, ড্রেনেজ—সব মৌলিক অবকাঠামোই দুর্বল। শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ নেই। অনেকে প্রাথমিকভাবে জমি পেয়েও কাজ শুরু করতে পারেননি।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, শিল্পনগরী কেবল অবকাঠামো দিয়ে টিকে থাকে না; এর সঙ্গে থাকতে হয় প্রণোদনা, সুযোগ-সুবিধা ও প্রশাসনিক সহায়তা। চুয়াডাঙ্গার বিসিক প্রকল্পে সেগুলোর অভাব স্পষ্ট।

দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা ও অবহেলা এখন প্রকল্পটিকে নষ্ট করে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। কিছু জায়গায় নতুন ভবন নির্মাণ হলেও তার পাশেই জন্ম নিচ্ছে আগাছা। যেন জীবন্ত উদাহরণ, কীভাবে পরিকল্পনার ঘাটতি এক সম্ভাবনাময় প্রকল্পকে জঙ্গলে পরিণত করে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বুধবার এক ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর উচ্চ হারে নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের এ তালিকায় বাদ পড়েনি বাংলাদেশের নামও। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হয়েছে।

০৪ এপ্রিল ২০২৫

অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) প্রায় ৩ হাজার ৮৪ কোটি মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-এর অধীনে গত ৩১ অক্টোবর এই বাজেয়াপ্তের নির্দেশ জারি করা হয়।

৪২ মিনিট আগে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৬১ হাজার টন গম একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন।

১ ঘণ্টা আগে

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই

১১ ঘণ্টা আগে